Introducción

Diversas investigaciones educativas han aportado nuevas miradas a la relación entre evaluación y aprendizaje, con el claro propósito de asegurar la integralidad y el sentido de dicho proceso (Hidalgo & Murillo, 2016; Gallardo-Fuentes et al., 2019; Turra-Marin et al., 2022). Al mismo tiempo, se hace latente la necesidad de fortalecer las prácticas de enseñanza-aprendizaje en concordancia con un enfoque de evaluación que responda a la formación integral del estudiantado (Ríos-Muñoz & Herrera-Araya, 2021; Villagra-Bravo et al., 2022). Desde esta perspectiva, la evaluación se reconoce como uno de los componentes de la práctica docente que se destina a movilizar el aprendizaje; sin embargo, la presencia del estudiantado en esta relación pedagógica es aún incipiente.

En este escenario, hay múltiples líneas de investigación que abordan la complejidad del proceso evaluativo en la escuela, destacándose las concepciones docentes, en tanto permean el discurso y el quehacer profesional (Jara-Aguilera et al., 2022; Moreno-Olivos, 2021; Pizarro-Gamero & Gómez-Muskus, 2019; Ramos-Huenteo et al., 2020). Otros estudios también plantean que en el contexto escolar es cotidiano comprender la evaluación como calificación y una herramienta de poder utilizada por el profesorado hacia los y las estudiantes (Hidalgo-Apunte, 2021; Hortigüela et al., 2019; Jara-Henríquez & Jara-Coatt, 2018; López-Pastor et al., 2019; Sanmartí-Puig, 2020). Es decir, las comprensiones y prácticas atribuidas a la evaluación han sido contraproducentes para la autonomía del estudiantado con relación a la construcción de su aprendizaje.

En base a estos antecedentes surgen interrogantes para la reflexión sobre la propia práctica evaluativa a través de preguntas que interpelan el saber pedagógico, tales como: ¿De qué manera se podría pensar la evaluación y el aprendizaje como procesos consustanciales? Es decir, que se orientan a un telos común y no disociado, en el cual las comprensiones que se construyen sobre la relación entre evaluación y aprendizaje sean coherentes con las prácticas. ¿Cómo romper con una lógica de práctica evaluativa sumida en una racionalidad instrumental que no cuestiona su razón de ser? Desde este contexto, el objetivo del artículo es describir la resignificación de las comprensiones sobre la práctica evaluativa de docentes de formación inicial por medio de experiencias formativas basadas en el enfoque de evaluación como aprendizaje.

De la cultura del silencio hacia la cultura de aprendizaje compartido en el núcleo pedagógico

El vínculo entre educador y aprendiz en presencia de un objeto de conocimiento, en un espacio social, es lo que se denomina núcleo pedagógico (Elmore, 2010; Fullan, 2019). En este marco de análisis, Rincón-Gallardo (2019) plantea que las relaciones sociales en el núcleo pedagógico se han caracterizado por ser jerárquicas y de control por parte de los docentes. Al respecto, las palabras de Freire (2005, p. 15) son un eco en el presente cuando menciona la “cultura del silencio”, en la cual profundiza esta relación y comenta “la afirmación de la autoridad del educador que, exacerbada, anula la libertad del educando”. Dicho de otro modo, la lógica vertical que ciñe esta relación configuraría una cultura en el aula que subordina al aprendiz y limitaría su potencial de desarrollo y aprendizaje.

Rincón-Gallardo (2019) propone que al subvertir las relaciones en el núcleo pedagógico se moviliza un cambio hacia un espacio democrático que propicia la libertad de aprender. Esta nueva relación pedagógica, ya la explicaba Freire (1997, p. 95) como “la comprensión dialéctica de la educación vivamente preocupada por el proceso de conocer en el que educadores y educandos deben asumir el papel crítico de sujetos conocedores”. En otras palabras, al transformar la asociación entre educador y educando se rompe la lógica vertical y el aprendizaje toma un lugar preponderante en dicho vínculo constituyéndose una nueva cultura dentro del aula.

Desde esta lógica, en la comunidad del aula se consolida una cultura de aprendizaje y de bienestar que abre las posibilidades de construir conocimiento que perdure por el tiempo y trascienda a la sala de clases (Elmore, 2010; Rincón-Gallardo, 2020; Fullan & Langworthy, 2014). Sobre esto, Quinn et al. (2021) plantean que, si se cambia la forma de aprender, necesariamente se requiere modificar la forma de evaluar porque ambos procesos están vinculados. Asimismo, la Comisión Internacional sobre los futuros de la Educación (2021) plantea que la pedagogía debe tener como base cooperación, colaboración y solidaridad, y la evaluación debería expresar estas cualidades pedagógicas. Por tanto, se requiere una evaluación colaborativa en la cual cada persona involucrada en el proceso participe plenamente. Es decir, en esta nueva cultura el aprendizaje-evaluación se comprende como un solo proceso compartido.

Aprendizaje como práctica de libertad

Para comprender la idea de aprendizaje como práctica de libertad (Rincón-Gallardo, 2019), se debe profundizar en el significado de libertad. Una respuesta de aquello es lo que expresa Arendt (2019, p. 32) cuando menciona “la libertad de ser libres significa ante todo ser libres no sólo del temor, sino también de la necesidad”. Es decir, la primera condición es liberarse del temor que conlleva la relación de poder establecida desde la tradición en el acto pedagógico donde el docente es quien toma el control del qué, cómo y para qué se aprende.

En la relación pedagógica-evaluativa tradicional el docente ejerce poder y autoridad a través de la calificación del desempeño del estudiante como premio o castigo (Moreno-Olivos, 2021; Santos-Guerra, 2014). Para resignificar esta idea habitual del docente como único agente evaluador en el aula, es necesario abordar el error desde una perspectiva pedagógica resguardando que el propio estudiante sea quien comprenda qué es lo que debe corregir para tomar decisiones sobre su aprendizaje (Sanmartí-Puig, 2020; Santos-Guerra, 2021). Dicho de otra forma, la relación dialógica y horizontal entre estudiantes y docentes construye una cultura de aprendizaje y de evaluación democrática (Hidalgo & Murillo, 2016; Murillo & Hidalgo, 2016; Ríos-Muñoz & Herrera-Araya, 2021) en la cual ambos, como aprendices, se liberan del temor a equivocarse e incorporan con naturalidad el error como parte del aprender a través del diálogo y la reciprocidad.

La segunda condición, según Arendt (2019) es liberarse de la necesidad o, en sus palabras, “emancipar a la humanidad de las necesidades de la vida”, un aspecto que mantiene el control sobre las personas. En este caso, las prácticas de evaluación históricamente han contribuido a controlar la realidad social (Moreno-Olivos, 2017). Una manera de resignificar esta situación es por medio del enfoque de evaluación como aprendizaje, donde la autorregulación, el aprender a aprender y el desarrollo del juicio son determinantes para el desarrollo de la autonomía (Sanmartí-Puig, 2020). En resumen, los enfoques actuales de evaluación abogan por la autonomía, proyectando espacios de libertad como condición para que el estudiantado tome decisiones sobre su aprendizaje y desarrollo humano.

En consecuencia, de la idea de aprendizaje como práctica de libertad surge la pregunta, ¿cómo pensamos esa práctica? Nuevamente, el pedagogo Freire (1997, p. 23), la describe, mencionando que:

Sería realmente impensable que un ser así, “programado para aprender”, inacabado pero consciente de su inacabamiento -y por eso mismo en permanente búsqueda, indagador, curioso de su entorno y de sí mismo en y con el mundo y los demás; y por histórico, preocupado siempre por el mañana-, no se hallase, como condición necesaria para estar siendo, inserto, ingenua o críticamente, en un incesante proceso de formación. De formación, de educación que precisamente debido a la invención social del lenguaje conceptual va mucho más allá del entrenamiento que se realiza entre los otros animales.

Es decir, el aprendizaje como práctica de libertad es aquel proceso libre y espontáneo que deviene de la naturaleza humana. En palabras de Angulo-Rasco (2019, p. 2) “el concepto de evaluación no debe resultar extraño a ningún ser humano. En realidad, es parte de nosotros mismos”. Consecuentemente, Jara-Aguilera et al. (2022) señalan que no ocurre en momentos específicos, sino que se expresa de manera natural cuando se aprende. En esta línea, cuestionar la naturaleza de las relaciones al interior del aula (Rincón-Gallardo, 2019) debe comprenderse como una oportunidad para la resignificación del Evaluar-Aprender en el espacio escolar.

Diversos autores mencionan que las prácticas de evaluar y aprender deberían estar vinculadas porque son dimensiones constitutivas del quehacer de un aprendiz (Cabrera-Cuadros & Soto-García, 2020; Santos-Guerra, 2014). Es decir, las cualidades que brinda esta comprensión de lo que es aprender y evaluar hace que se amplíe la mirada a un campo reflexivo y autorreflexivo del propio desarrollo humano, ya que lo puede extrapolar no solo a experiencias escolares, sino a la vida misma (Rincón-Gallardo, 2019). En consecuencia, si se resignifica la evaluación como un acto de aprendizaje, entonces aquel que ha evaluado también puede aprender, dándole una cualidad de doble implicancia al acto pedagógico.

De lo anterior corresponde preguntarse ¿cuál sería el espacio propicio que brinda la evaluación para que el aprendizaje sea un acto de libertad? Según García-Riveros et al. (2021) lo más relevante del proceso evaluativo es la retroalimentación, definida por Hattie (2020) como un medio para acceder a las comprensiones profundas de los alumnos, proceso que se vuelve poderoso cuando proviene del alumno al profesor. En palabras de Martínez-Bonafé (2014, p. 123) una auténtica retroalimentación es cuando “la maestra o el maestro [es] capaz de acariciar la pregunta del otro con nuevas preguntas y argumentos y crece en ambos el deseo de seguir dialogando”. En síntesis, la evaluación y el aprendizaje como un acto de libertad se despliega en un espacio compartido y democrático entre docentes y estudiantes, lugar en el cual el diálogo teje significados compartidos desde la experiencia de aprender juntos en profundidad.

Metodología

Esta investigación es un estudio de caso (Yin, 2018), que permite profundizar en la comprensión de un problema educativo que afecta un contexto en particular. De tipo cualitativa y de alcance exploratorio-descriptivo (Hernández-Carrera et al., 2006). Se pretende con ello poder explicar procesos de pensamiento en función de las nuevas comprensiones y describirlas desde el punto de vista de los participantes (Tamayo, 2004; Hernández-Carrera, 2014).

Contexto de la investigación

El contexto de la investigación se enmarca en el desarrollo de un curso perteneciente al itinerario formativo de una carrera de formación inicial docente de una universidad chilena. El curso se desarrolló durante un semestre académico (marzo-julio) y se adscribe a la línea de práctica pedagógica y contempla semanalmente tres horas de clases en la universidad y cinco horas de práctica en los respectivos centros escolares.

Durante su estancia en los centros escolares, los y las docentes en formación se implican en la tarea de diseñar e implementar proyectos de aula para reflexionar sobre su práctica educativa en escenarios auténticos. Para ello, durante el primer mes de práctica, los futuros docentes examinan las prácticas de evaluación del aprendizaje en el aula y plantean desafíos profesionales que se abordan en una propuesta pedagógica que es dialogada con el profesor colaborador-guía de la escuela y el docente de la universidad. Dicha propuesta se implementa durante el tercer mes del semestre posibilitando que los futuros profesores asuman el rol docente en el aula.

Paralelamente, durante las clases en la universidad se trabaja en la modalidad de taller, donde se discute la cultura de evaluación detectada en los centros escolares y se problematiza en virtud de las propias creencias y prácticas pedagógicas de los docentes en formación. Este proceso reflexivo está mediado por la docente universitaria, quien define conjuntamente con los demás profesores en formación las acciones de investigación de la propia práctica. En tal sentido, se estudian las narrativas respecto a la evaluación y se proyectan procesos dialógicos de co-evaluación y retroalimentación entre pares basados en evidencias recogidas en un portafolio docente que contiene: bitácora, planificaciones de clases, instrumentos de evaluación, productos de aprendizaje de estudiantes del centro escolar, entre otros.

Participantes

La investigación contó con la participación de 29 estudiantes, 26 mujeres y 3 hombres con edades entre los 19 y 25 años que cursaban el segundo año de un programa de formación inicial docente de Pedagogía en Educación Básica. Todas las personas participaron voluntariamente y dieron su consentimiento escrito que considera garantías de confidencialidad sobre la información recogida.

Técnicas e instrumentos

Se utilizó la entrevista semiestructurada como única técnica para el levantamiento de datos. El proceso de validación de los guiones de preguntas consideró la revisión por parte de cinco expertos en el área de investigación y de evaluación de los aprendizajes, quienes discutieron y ajustaron las preguntas de acuerdo con el objetivo del estudio.

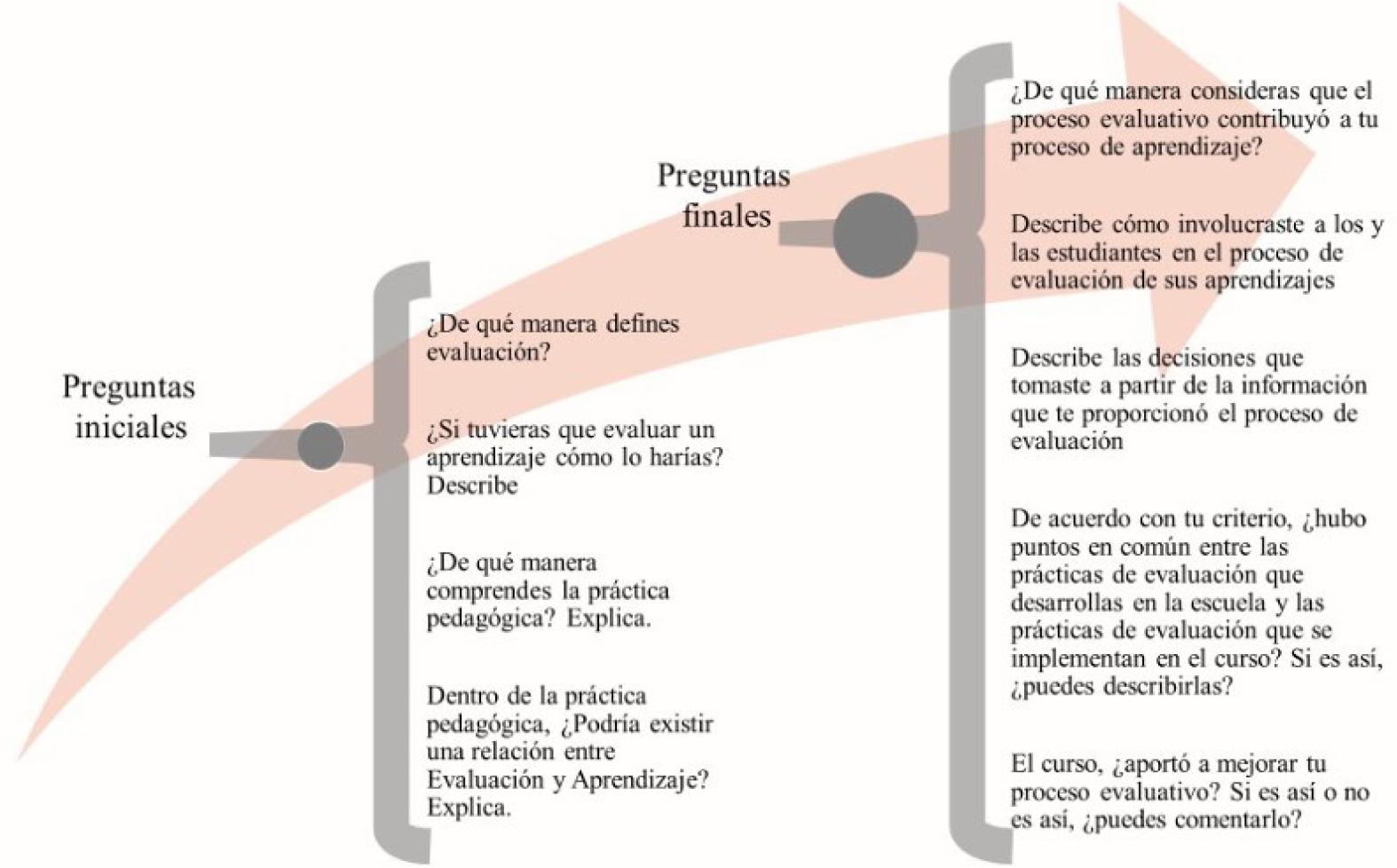

En coherencia con el objetivo de investigación, las entrevistas se desarrollaron en dos momentos -al inicio y al final del proceso formativo- con la intención de develar y contrastar cómo se movilizaban las comprensiones sobre la evaluación como aprendizaje. La Figura 1 muestra las preguntas realizadas al inicio del proceso formativo, poseen un carácter más conceptual e hipotético a diferencia de las preguntas finales, las cuales se utilizaron de forma posterior a la experiencia formativa vinculada a la práctica pedagógica en un centro escolar como escenario auténtico para la reflexión.

Fuente: Elaboración de autores.

Figura 1 Guion de preguntas iniciales y finales en el proceso de investigación

Las entrevistas duraron un promedio de una hora y se realizaron fuera del horario de clases a través de videollamadas, las que fueron grabadas y posteriormente transcritas. Por otra parte, para identificar las personas entrevistadas se utilizaron categorías que se abrevian: Docente en formación (DF); número de docentes en formación (números del 1 al 29); número de registro de la transcripción original (R_ Números del 1 al 50).

Categorías de análisis

Para la construcción de las categorías se consideraron las fases de la teoría fundamentada, las cuales son: codificación abierta, axial y selectiva (Bonilla-García & López-Suárez, 2016; Lúquez-de-Camacho & Fernández-de-Celayarán, 2016). El primer momento permitió generar los tópicos con los que se levantó la caracterización (Hernández-Carrera, 2014). La segunda fase de codificación axial posibilitó establecer relaciones y profundizar en aquellos tópicos abordados, depurando las categorías que emergieron en la fase anterior. Finalmente, la codificación selectiva permitió establecer las categorías centrales que orientaron la teoría emergente. Para la organización y gestión de los datos se usó el software ATLAS.ti versión 8.4.

En relación con la validez de los resultados se garantiza con la triangulación de contenido en el levantamiento de categorías entre cuatro personas investigadoras, además de la triangulación con la teoría y procesos de revisión constante con las personas entrevistadas (Denzin, 2017).

Presentación y discusión de resultados

Los resultados se organizan en dos apartados; el primero da cuenta de las comprensiones iniciales de los docentes en formación, y el segundo presenta las resignificaciones construidas en el período formativo.

Comprensiones iniciales de evaluación como aprendizaje

Los hallazgos acerca de las comprensiones iniciales de los docentes en formación respecto de la evaluación se organizan en categorías preestablecidas y emergentes. Además, se presentan las subcategorías que tienen un mayor número de ocurrencias, entendido como la frecuencia de una palabra en los relatos de las entrevistas. La Tabla 1 presenta ejemplos de algunos extractos de entrevistas asociados a las subcategorías y categorías.

Tabla 1 Comprensiones iniciales de evaluación en categorías, subcategorías y sus hallazgos

| Categoría | Subcategoría | Hallazgos |

|---|---|---|

| Concepto de evaluación (preestablecida) | Concepción instrumental de la evaluación | “Al momento de realizar una evaluación podemos medir cuánto saben los estudiantes” [R2, DF8]. |

| “Si tuviéramos que evaluar un aprendizaje lo haríamos a través de un instrumento” [R4, DF16]. | ||

| Evaluación vinculada a un momento | “Conocimientos y habilidades que construyen las personas durante un periodo de tiempo” [R1, DF1]. | |

| “La capacidad de evidenciar aprendizajes adquiridos antes, durante y al final de la clase” [R2, DF6]. | ||

| Concepción vertical de la retroalimentación | “La manera en que evaluaría el aprendizaje de los niños en la escuela sería mediante la heteroevaluación” [R3, DF13]. | |

| “Se debe evaluar constantemente de variadas formas, las que nos entregan falencias y progresos de los alumnos” [R6, DF26]. | ||

| Concepto de Aprendizaje (preestablecida) |

Aprendizaje transmisivo | “La enseñanza se refiere a la entrega de conocimientos por parte del docente a los estudiantes” [R2, DF7]. |

| “Donde no se encuentra mayoritariamente la reflexión, enfocándose más en la transmisión de contenidos” [R6, DF25]. | ||

| Relación entre Evaluación y Aprendizaje (preestablecida) | Concepción lineal entre evaluación y aprendizaje | “Primero nos enfocaremos en el rango etario de los niños y niñas, tomando en cuenta el desarrollo cognitivo para así diseñar e implementar de acuerdo con los objetivos de aprendizaje. Luego de la planificación de actividades buscaríamos una manera dinámica de implementar la evaluación” [R6, DF24]. |

| “No podría existir una evaluación sin un aprendizaje previo” [R7, DF28]. | ||

| Subordinación al momento de aprender (emergente) | Temor a equivocarse | “La docente estaba dando la instrucción y dijo que el afiche era en vertical, estaban trabajando en vertical. Y un niñito estaba llorando porque él lo estaba haciendo horizontal” [R11, DF16]. |

| “Yo tengo muy mala letra, en un momento que estaba anotando en la pizarra me puse nervioso y pedí que otra persona escribiera” [R13, DF19]. | ||

| Necesidad del control externo | “Nosotros como estudiantes tenemos que estar siempre con una calificación, si no es con calificación, no las miramos [hace referencia a actividades de aprendizaje]” [R13, DF15]. | |

| “Tengo que admitir que, si este instrumento que le entregué recién hubiera tenido una calificación, le hubiera puesto más empeño” [R15, DF17]. |

Fuente: Elaboración de autores con datos del estudio.

Los resultados en la fase inicial exponen el “Concepto de evaluación” desencadenado por algunas preguntas iniciales (Figura 1), y que se agrupan en tres subcategorías: 1) Concepción instrumental, 2) Evaluación vinculada a un momento y 3) Concepción vertical de la evaluación. Según el análisis de las respuestas, subyacen comprensiones asociadas a la evaluación como medición, cuando mencionan: “al momento de realizar una evaluación podemos medir cuánto saben los estudiantes” [R2, DF8]. Cabe destacar que las palabras “medición”, “medir”, “medida” saturan en 24 ocurrencias en el total de los 29 relatos. Esta situación se corresponde con el estudio empírico realizado por Falcón-Ccenta et al. (2021), el cual concluye que en la práctica evaluativa del profesorado persiste la concepción tradicional, centrada en la medición, desconociendo sus sentidos y propósitos. Asimismo, Muñoz-Olivero et al. (2016), mencionan que en el discurso docente se evidencia una concepción tradicional de evaluación y se practica como una responsabilidad única de quien realiza la función docente. Además, Pizarro-Gamero y Gómez-Muskus (2019) señalan que la carencia de un sólido corpus teórico que fundamente la práctica evaluativa tiene repercusiones en la comprensión de los docentes y la transformación de su práctica, reduciéndose a un enfoque técnico.

En la segunda categoría “Concepto de Aprendizaje”, los y las docentes en formación evidencian un léxico asociado a la construcción de conocimiento como forma de explicar el aprendizaje. Sin embargo, hay relatos contradictorios donde la transmisión como forma de propiciar el aprender está presente al momento de llevarlo a la práctica. Las siguientes frases lo explican: “Donde no se encuentra mayoritariamente la reflexión, enfocándose más en la transmisión de contenidos” [R6, DF25], “La enseñanza se refiere a la entrega de conocimientos por parte del profesor a los estudiantes” [R2, DF7]. Por tanto, se infiere que el concepto de construcción de conocimiento queda en un plano discursivo y entra en contradicción con la práctica pedagógica. En esta línea, Schommer-Aikins et al. (2012), en su estudio de las creencias de aprendizaje, explicitan que el profesorado piensa que los estudiantes han aprendido un tema por el solo hecho de haber rendido una prueba o examen sin considerar la puesta en práctica del conocimiento construido.

Otro hallazgo se refiere a la tercera categoría “Relación entre evaluación y aprendizaje”, que devela una concepción lineal entre evaluación y aprendizaje por parte del profesorado en formación. Es decir, la evaluación debería aplicarse cuando se ha concluido el proceso de aprendizaje. Así lo explica la siguiente narración:

Primero nos enfocaremos en el rango etario de los niños y niñas, tomando en cuenta el desarrollo cognitivo para así diseñar e implementar de acuerdo con los objetivos de aprendizaje. Luego de la planificación de actividades buscaríamos una manera dinámica de implementar la evaluación. [R6, DF24].

Este relato evidencia que luego de los aprendizajes construidos por los estudiantes se implementaría la evaluación al final. De la misma manera, otro relato reafirma esta idea: “No podría existir una evaluación sin un aprendizaje previo” [R7, DF28].

Esta comprensión convencional respecto a la evaluación, asociada a un momento cúlmine, lo explica Rodríguez-Gómez y Salinas-Salazar (2020) en su investigación colaborativa sobre concepciones y prácticas en evaluación, en la que concluyen que se consideran tiempos y acciones diferenciadas en el proceso pedagógico, es decir, no se conciben las tareas de evaluación como tareas de aprendizaje. Esto tiende a reducir la evaluación a la calificación, despojándola de su sentido pedagógico.

Finalmente, la cuarta categoría “Subordinación al momento de aprender” emerge en la narrativa de los docentes en formación para describir las formas en que se ejerce el poder dentro del aula, y la actitud que asumen, tanto ellos como los y las estudiantes de los centros escolares, ante situaciones de aprendizaje. Estas dinámicas relacionales se explican en dos subcategorías (ver Tabla 1): “Temor a equivocarse”, asociada a relatos donde se evidencian actividades de aprendizaje vinculadas a emociones negativas, como el miedo que obstaculiza el desarrollo de aprendizajes en el momento de cometer un error. De acuerdo con un estudio realizado por Sánchez-Sánchez y Jara-Amigo (2019) la acción punitiva del profesorado frente al error y su consecuencia en la calificación tiene efectos contraproducentes en el desarrollo personal y social del estudiantado. No obstante, Barrios-Tao et al. (2019) plantean que los avances en el campo del conocimiento acerca de la relación entre desarrollo emocional y práctica educativa invitan a implementar experiencias contextualizadas que involucren la educación emocional en las relaciones que se establecen entre los actores educativos.

La segunda subcategoría “Necesidad del control externo” (ver Tabla 1), representa el grado de dependencia entre el estudiante y el control docente como único agente evaluador capacitado para calificar. Esta dependencia se vincula con las relaciones de poder que se dan dentro de la cultura escolar, específicamente en el aula. Este hallazgo es consistente con los resultados de la investigación realizada por Escobar-González (2020), quien concluye que la cultura escolar reproduce relaciones de poder de manera jerárquica, lo que implica pensar en dominación y subordinación. Asimismo, el poder es ejercido por el docente hacia el estudiante, quien a través de esta experiencia desarrolla una sumisión para la aprobación (Sánchez-Sánchez & Jara-Amigo, 2019).

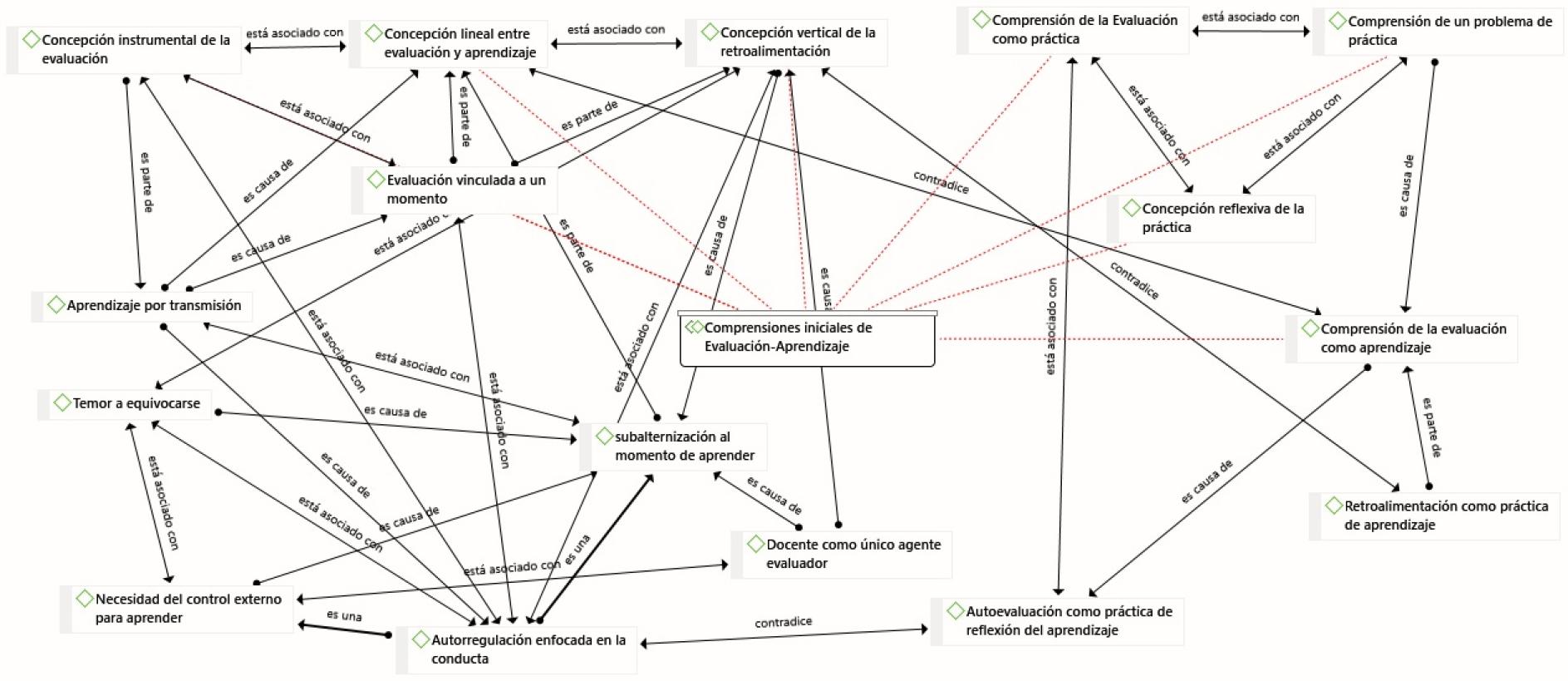

En síntesis, las comprensiones iniciales de Evaluación-Aprendizaje se agruparon en dos grandes relaciones semánticas, una de ellas, ubicada en la zona izquierda de la Figura 2, en la cual se vinculan las subcategorías que se explicaron anteriormente en la Tabla 1.

Fuente: Elaboración de autores con datos del estudio.

Figura 2 Comprensiones iniciales de evaluación-aprendizaje

Existen otras subcategorías con menor ocurrencia que permiten contribuir a explicar la comprensión de evaluación de los docentes en formación inicial. De esta manera, al presentar un escenario práctico, la evaluación como constructo tiene otros modos de pensarse. En tal sentido, los relatos se orientan hacia una práctica que necesita ser reflexionada y cuestionada por las maneras tradicionales en que se despliega. Los argumentos atribuidos a este punto se plantean sobre la base de la experiencia escolar vivida por los docentes en formación.

Destacar que el levantamiento de las comprensiones iniciales otorgó información relevante para establecer una propuesta pedagógica, que se sitúa desde la problematización de la práctica evaluativa en la escuela. Este escenario auténtico de formación profesional es un ambiente propicio para tensionar la práctica desde el enfoque de evaluación como aprendizaje.

Comprensiones resignificadas en el evaluar-aprender

A continuación, se caracteriza de manera sintética el proceso pedagógico promovido desde y para los docentes en formación, el que se destaca por abrir espacios de democratización para la emisión de juicios acerca del aprender. En sintonía con lo planteado por Murillo e Hidalgo (2016), se busca alcanzar la evaluación democrática que posibilite la participación, como agentes evaluadores, a todas las personas involucradas en el proceso pedagógico. Desde esta lógica, la tarea principal consistió en el diseño, implementación y evaluación de un proyecto de aula con niños y niñas en 10 centros educativos de la región de La Araucanía de Chile.

Posteriormente a esta experiencia, se sitúan los diálogos y narrativas de los docentes en formación, recogidas por medio de las entrevistas que visibilizan palabras y conceptos que entretejen nuevas narrativas, dando formas a un lenguaje que comienza a explicar los significados del Evaluar-Aprender. En consecuencia, se comienza a dar forma a una nueva configuración semántica Evaluar-Aprender que implica su comprensión como un solo proceso (Sanmartí-Puig, 2020). A partir de este nuevo lenguaje, emergen nuevas categorías y subcategorías que se detallan en la Tabla 2 con algunos hallazgos en los relatos de docentes en formación.

Tabla 2 Resignificación de las comprensiones de evaluación, en función de categorías, subcategorías y hallazgos

| Categoría | Subcategorías | Hallazgos |

|---|---|---|

| Cotidianeidad en el Evaluar-Aprender | Evaluar-Aprender en todo momento | “La práctica evaluativa no será siempre mediante una prueba. En todo momento se estará evaluando” [R22, DF18]. |

| “En todo momento se evalúa” [R37, DF16]. | ||

| El diario vivir en el Evaluar-Aprender | “Los estudiantes van pidiendo en el día a día que les den otras oportunidades de aprendizaje, pero se dan cuenta de que también están aprendiendo” [R33, DF25]. |

|

| “Ya sea en la implementación de los proyectos de aula o en las mismas clases destinadas para eso, no sabíamos cómo hacerlo, qué hacer de actividades, conversábamos acerca de lo que estábamos haciendo . . . y mejorábamos nuestra práctica, clase a clase” [R42, DF12]. | ||

| Retroalimentación como Diálogo en el acto Evaluar-Aprender | Horizontalidad y Reciprocidad | “Claro, la retroalimentación es recíproca, entonces además de enseñar también aprendemos” [R17, DF5]. |

| “Porque fue lo que realmente llamó mi atención de esta experiencia, es que teníamos las instancias para hablar, para que se escuchara tanto a los estudiantes como los profesores” [R9, DF25]. | ||

| Propuestas de mejora | “Con nuestros compañeros retroalimentamos mutuamente nuestros trabajos para ver si ellos entendían, o ver qué cosas podíamos cambiar” [R11, DF1]. | |

| “Si un compañero no sabía una respuesta o la tenía incompleta, la idea era que otros compañeros pudieran complementar una respuesta de manera verbal” [R33, DF3]. | ||

| Creación de sentido | “Había cosas que me hacían replantearme sobre el pensamiento que venía desde el colegio básico o medio” [R17, DF11]. | |

| “Porque queremos aprender y queremos ser mejores profesores, encuentro que la práctica a mí me hace bien” [R30, DF13]. | ||

| Categoría | Subcategorías | Hallazgos |

| El error como parte del Evaluar-Aprender | Comprender por qué se comete el error | “Se hizo una evaluación y la profesora colaboradora decía ya, ¿en qué se equivocaron? hacía que los niños volvieran a realizar el ejercicio para que vieran su error, pero no todos lo lograron porque había poco tiempo” [R7, DF21]. |

| “Claro, primero entendimos, incluso yo diría que aún seguimos en la etapa de entendimiento de cómo realizar un proyecto de aula y es increíble que hay veces que aún no lo comprendemos, entonces está como difícil llegar a lo esperado con los niños” [R18, DF25]. | ||

| El error un nuevo aprendizaje | “La experiencia de formación práctica me ha permitido aprender mucho dado que cometí varios errores, pero los solucioné” [R47, DF23]. | |

| “Es fundamental, . . . aprender de la clase, tratar de identificar los errores y mejorar” [R43, DF22]. |

Fuente: Elaboración de los autores con datos del estudio.

La categoría “Cotidianeidad en el Evaluar-Aprender” se compone de las subcategorías “Evaluar-aprender en todo momento” y “El diario vivir en el Evaluar-Aprender”. La primera subcategoría aborda la calidad temporal, es decir, responde al “cuándo”. Los participantes aluden a que “la práctica evaluativa no será siempre mediante una prueba” (ver Tabla 2) sino que “en todo momento se estará evaluando”, es decir, transitan de la comprensión instrumental de la evaluación a otorgar un significado continuo al Evaluar-Aprender. Esto quiere decir que la comprensión de la evaluación deja de estar asociada a un hito o evento (Moreno-Olivos, 2017) o parcelada en el inicio, desarrollo y cierre de una clase, por tanto, el profesorado en formación toma conciencia que la acción evaluativa trasciende temporalmente a la clase, desdibujándose la línea que separa la evaluación del aprendizaje (Dann, 2014).

La segunda subcategoría “El diario vivir en el Evaluar-Aprender”, explica su calidad espacial que emerge en los relatos de los docentes en formación al momento de mencionar “Los estudiantes van pidiendo en el día a día que les den otras oportunidades de aprendizaje, pero se dan cuenta de que también están aprendiendo” [R33, DF25]. En esta frase se expresa cómo se concibe el aprendizaje de niños y niñas, relacionándolo con un espacio en el Evaluar-Aprender donde se habita y se convive. Cabrera-Cuadros y Soto-García (2020), proponen que esta nueva relación pedagógica conlleva el ejercicio práctico de todos los involucrados en el proceso pedagógico, donde el rol de aprendiz es compartido, por tanto, se centran en la búsqueda de maneras de aprender que van descubriendo juntos, tomando decisiones, mediando con otros y compartiendo espacios de convivencia.

La categoría “Retroalimentación como Diálogo en el acto de Evaluar-Aprender”, de acuerdo con los relatos, ya no se concibe tan solo como una retroalimentación que otorga el docente a un estudiante, sino que se entiende como un proceso de mayor reciprocidad en la relación pedagógica docente-estudiante. Estas cualidades se explicitan en la subcategoría Horizontalidad y Reciprocidad, que da cuenta de una manera diferente de relacionarse, como se manifiesta en los relatos siguientes: “Porque lo que realmente llamó mi atención en esta experiencia es que teníamos las instancias para hablar, para que se escuchara tanto a los estudiantes como a los profesores” [R9, DF25] y “Claro, la retroalimentación es recíproca, entonces además de enseñar también aprendemos” [R17, DF5]. Al respecto, García-Carpintero y Schugurensky (2017) exponen que la participación democrática y los aprendizajes ciudadanos se deben vincular para construir una forma de vivir donde la horizontalidad de las relaciones suponga la formación de ciudadanos con derechos, que se perciban a sí mismos como actores y no como espectadores. Por su parte, Cuesta-Moreno (2019), expone que el encuentro intersubjetivo entre docentes y estudiantes se da en el proceso pedagógico, que a priori está cargado de una relación de poder. Finalmente, el autor concluye que un docente incapaz de problematizar su discurso y su práctica difícilmente podrá transformar su comprensión y quehacer, ya que advertirá que pueden ser de otra manera.

La subcategoría “Propuestas de mejora” se refiere al proceso de reflexión crítica de los docentes en formación respecto a sus propios aprendizajes construidos y a sus capacidades para ponerlos a disposición del cuestionamiento y juicio de sus pares para transformar la práctica evaluativa. Tal como se explica en la siguiente narración: “Con nuestros compañeros retroalimentamos mutuamente nuestros trabajos para ver si ellos entendían, o ver qué cosas podíamos cambiar” [R11, DF1]. La reflexión sobre el propio aprendizaje implica mejorar y para mejorar es necesario demostrar una actitud crítica en el acto de Evaluar-Aprender, tal como concluyen Lluch-Molins et al. (2020), mencionando que los estudiantes desarrollan una mayor comprensión y conciencia de su aprendizaje cuando tienen la oportunidad de expresar sus valoraciones. Asimismo, Fielding (2012) señala que “Si bien los roles de los estudiantes y los maestros no son iguales, están cambiando fuertemente, si no en una forma igualitaria, en una interdependencia más enérgica” (p. 51). En tal sentido, el nuevo rol que asumen los estudiantes como agentes evaluadores promueve escenarios democráticos para propiciar la autonomía y la responsabilidad en el juicio de sus propios aprendizajes.

La subcategoría “Creación de sentido” se refiere a los propósitos que emergen en el proceso de Evaluar-Aprender. Uno de los relatos menciona “porque queremos aprender y queremos ser mejores profesores, encuentro que la práctica a mí me hace bien” [R30, DF13]. De acuerdo con el anterior extracto, se vincula el Evaluar/Aprender a un propósito último en la formación inicial docente, que es ser un buen profesor al estar en contacto con la realidad escolar (Vanegas-Ortega & Fuentealba-Jara, 2019). Al mismo tiempo, la narración se realiza desde un sentido colectivo, “queremos aprender” y “queremos ser mejores profesores”, vislumbrándose la necesidad y motivación de fortalecer la identidad docente. Desde esta perspectiva, Rodríguez-Martín y Barba-Martín (2017) comentan que el propiciar los espacios para la colaboración explicita su carácter social posibilitando el apoyo entre estudiantes como andamiaje necesario para la construcción de conocimiento. Es decir, tanto la identidad colectiva como la colaboración son aspectos importantes para otorgarle sentido a la práctica.

Finalmente, la tercera categoría, “Error como parte del Evaluar-Aprender” contempla las subcategorías “Comprender por qué se comete el error” y “El error un nuevo aprendizaje”. Tal como lo señala uno de los docentes en formación que toma conciencia de la necesidad de comprender el error, describiendo una situación de aula: “Se hizo una evaluación y la profesora colaboradora decía ya, ¿en qué se equivocaron? mientras hacía que los niños volvieran a realizar el ejercicio para que vieran su error, pero no todos lo lograron porque había poco tiempo” [R7, DF21]. Se infiere en este relato que se le otorga escasa relevancia a que se comprenda el error para aprender, en este caso por la escasez de tiempo que se destina para ello en la escuela. Además, el “Comprender por qué se comete el error” se explica por el siguiente relato que expone lo que subyace al error: “Cuando hice mi clase, primero que nada, sí me dejé llevar por el miedo porque no sabía qué hacer, no quería equivocarme en lo que había diseñado” [R11, DF21], es decir, el docente en formación toma conciencia de su miedo y de cómo esto obstaculiza su práctica de evaluar/aprender.

Al tomar conciencia de por qué se comete el error, puede reflexionar en su aprendizaje, propiciando un nuevo significado que es el “Error como parte del Evaluar-Aprender”. Lo anterior lo señala otro docente en formación:

Claro, primero entendimos, incluso yo diría que aún seguimos en la etapa de entender cómo realizar un proyecto de aula y es increíble que hay veces que aún no lo comprendemos, entonces está como difícil llegar a lo esperado con los niños. [R18, DF25].

De esta manera, cobra sentido lo expuesto por Santos-Guerra (2021): “Es preciso ponerse de acuerdo en lo que vamos a considerar un error, descubrirlo y analizarlo con precisión. Y luego ver cómo y por qué se produce. Finalmente, hay que aprender con el error” (p. 48). Es por esta razón que liberarse del miedo al error es uno de los aspectos principales del Evaluar-Aprender, y con ello, resignificar en la propia experiencia el error como parte del aprendizaje.

En el siguiente relato, es posible visualizar cómo se resignifica la idea del error: “Es fundamental . . . aprender con la clase, tratar de identificar los errores y mejorar” [R43, DF22]. Esta narrativa se relaciona con el aprendizaje, el error y la mejora, por tanto, se infiere que a partir de la identificación de errores, al analizarlos y comprenderlos, podemos construir nuevos conocimientos. De esta forma, el aprendizaje basado en el error es una apuesta para propiciar nuevos escenarios pedagógicos (Álvarez-Herrero, 2019); tal como lo argumenta Briceño-Evans (2016) el error y el aprendizaje son procesos que se abordan de manera cognitiva y pedagógica, propiciando conflictos, incongruencias o discrepancias que propician el proceso de desaprender y reaprender.

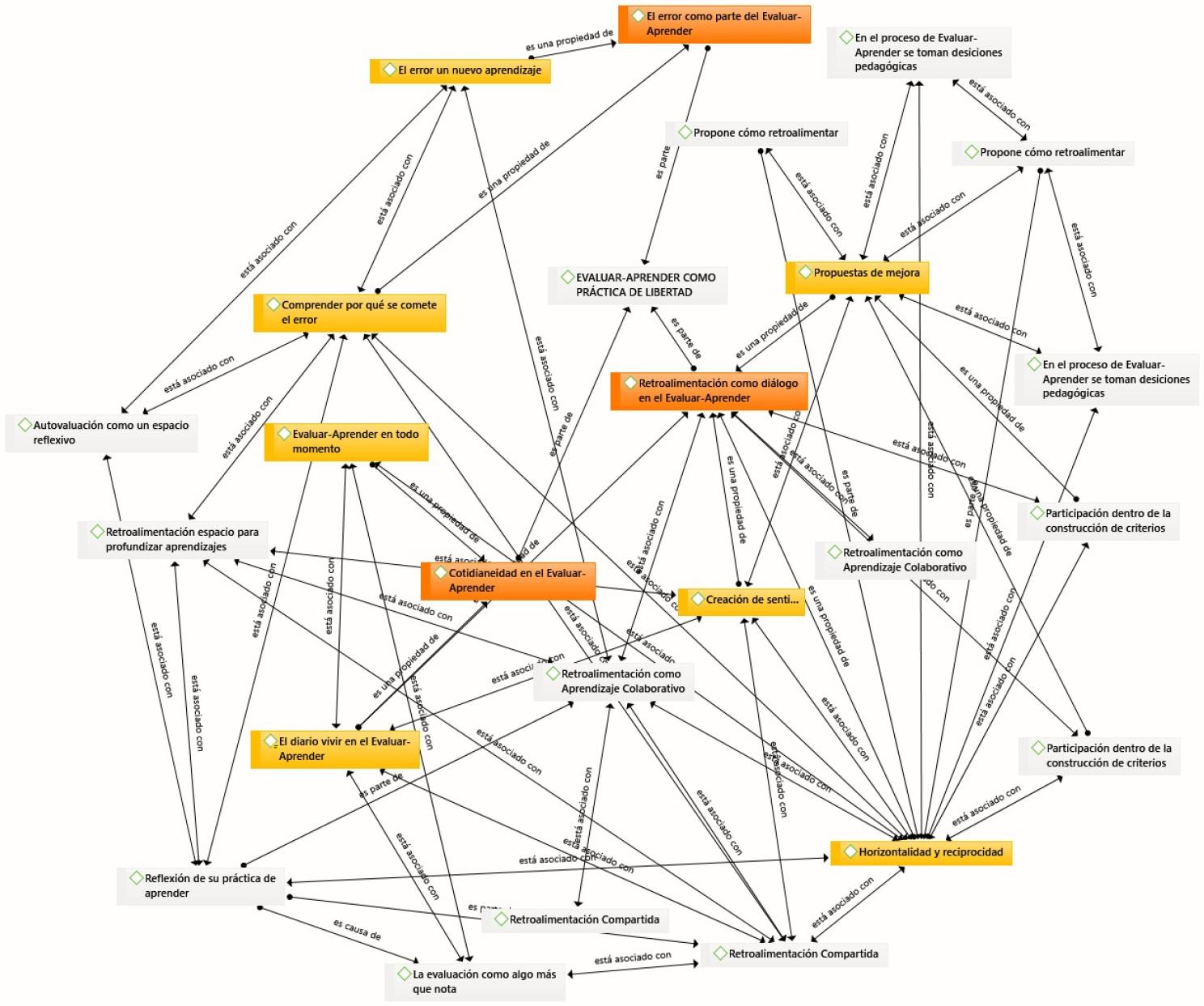

Para visualizar las nuevas configuraciones semánticas con relación a la resignificación de las comprensiones de evaluar-aprender, se presenta la Figura 3 que incorpora subcategorías no consideradas en la Tabla 2, debido a su bajo número de ocurrencias en los relatos de los docentes en formación. Sin embargo, son relevantes para exponer la profundización de las nuevas comprensiones. En la Figura 3 se destacan en color naranjo las categorías y en color amarillo las subcategorías.

Fuente: Elaboración de autores con datos del estudio.

Figura 3 Resignificación de las comprensiones de evaluación-aprendizaje

Las nuevas comprensiones de los docentes en formación se agruparon en una nube de relaciones semánticas que vincula las categorías: “Cotidianeidad en el Evaluar-Aprender”, “Retroalimentación como diálogo” y “El error como parte del Evaluar-Aprender”. Es importante mencionar que algunos códigos que se encuentran sin color en la Figura 3 -dada su baja saturación- permiten ahondar y dar coherencia a la explicación del proceso de resignificación de la comprensión evaluativa. Como se observa en la Figura 3, existen dos códigos relevantes para la comprensión de la retroalimentación: “Aprendizaje colaborativo” y “Retroalimentación compartida”, coincidiendo ambas en su carácter social que subyace a su concepción.

Las resignificaciones de la evaluación basadas en el pensamiento crítico se ponen de manifiesto a través de los relatos que se codificaron en: “Participación en la construcción de criterios”, demostrando que los docentes en formación problematizaron y debatieron las cualidades de un buen aprendizaje para construir criterios compartidos mediante consensos. Por su parte, el código “Proponen cómo retroalimentar” refleja las instancias durante las clases y paralelas a ellas, donde los y las docentes en formación se organizaban y generaban propuestas para contribuir al proceso pedagógico, específicamente en la retroalimentación, y en la forma cómo esta orientaría el buen aprendizaje. Para ello, “Tomar decisiones pedagógicas”, es un espacio en la narrativa que permite proponer, juzgar y mejorar prácticas ya realizadas. Se infiere que emerge, en los docentes en formación, un tránsito hacia una comprensión y desarrollo de prácticas democráticas en la evaluación, mediado por prácticas colaborativas que desdibujan la figura vertical del docente.

Referente a la Autorregulación y de acuerdo con las comprensiones iniciales de la Figura 2 se encuentra enfocada en la conducta, en estos nuevos escenarios auténticos se comienza a transitar hacia una Autorregulación enfocada en el Aprendizaje. Se interpreta su presencia en la Retroalimentación como diálogo en el Evaluar-Aprender, mediante el aspecto moral de la evaluación que se pone en práctica en el diálogo como un espacio compartido donde se emiten juicios críticos a través de la deliberación y consensos para el buen aprendizaje. Esto a su vez propicia una ruta hacia la autonomía del estudiantado, principalmente en la forma en que se posiciona ante nuevas situaciones de aprendizaje, cuestión que tiene implicancias favorables que rompen con la lógica de la Subordinación al momento de aprender (ver Tabla 1). En síntesis, la autorregulación enfocada en el aprendizaje emerge a través de acciones prácticas, como procesos colaborativos y toma de decisiones conjuntas asociadas a la construcción de conocimientos, donde el estudiante logra desprenderse de la necesidad del control externo.

Conclusiones

Las comprensiones iniciales del profesorado en formación respecto a la Evaluación-Aprendizaje dan cuenta de una concepción instrumental de este proceso, entendiéndose como una herramienta para medir la apropiación del contenido por parte del aprendiz. Asimismo, los docentes en formación otorgan a la evaluación un significado de intermitencia y periodicidad, disociándola del proceso de aprendizaje. Desde esta perspectiva, se advierte una concepción cuantificadora de la evaluación vinculada a la calificación, que persigue la objetividad y se distancia del aprendizaje como construcción social. Estos hallazgos son consistentes con los planteamientos de varios estudios que reconocen la existencia de una cultura evaluativa tradicional jerárquica que se ha perpetuado en los distintos niveles del sistema educativo (Hidalgo-Apunte, 2021; Hortigüela, et al., 2019; López-Pastor et al., 2019).

En este contexto, se intentó desarrollar un proceso formativo vinculado a la práctica que buscó la deconstrucción de las narrativas relacionadas con la evaluación. Estas nuevas narrativas evidencian la construcción de una idea de evaluación asociada con la cotidianeidad del evaluar-aprender, permitiendo a los docentes en formación avanzar hacia una comprensión más profunda de la retroalimentación concebida como un diálogo recíproco entre docentes-estudiantes y entre pares. En esta línea, se concluye la importancia de propiciar la resignificación de las comprensiones de los docentes en formación como un ejercicio permanente de aprendizaje que debe ser modelado a través de prácticas pedagógicas reflexivas y dialógicas. Esta visión democratizadora de la pedagogía se encuentra en oposición con el peso de la evaluación tradicional y con las estructuras institucionales que organizan el poder y las relaciones político-sociales (Feito, 2009; Ríos-Muñoz & Herrera-Araya, 2021).

Estas dinámicas de formación profesional necesitan promover la implicación del docente en formación, en tanto la resignificación del evaluar-aprender desafía al estudiante a desarrollar una mayor autonomía y corresponsabilidad por su aprendizaje, sin que se necesite el control externo como la calificación y la incesante búsqueda de la aprobación del docente. Bajo esta mirada, el evaluar-aprender como práctica de libertad emerge desde espacios colaborativos y democráticos, e implica dos ideas consustanciales: liberarse del miedo al error y la necesidad del control externo. Por consiguiente, se constata la necesidad de erradicar las prácticas de evaluación como mecanismo de control (Moreno-Olivos, 2017; Ríos-Muñoz & Herrera-Araya, 2021), desde una visión diferente e integradora del aprendizaje que posibilite el desarrollo integral y consciente de la persona.

Desde los resultados de este estudio, se advierte que el temor durante el proceso pedagógico es una emoción que obstaculiza el Evaluar-aprender pudiendo suspender el juicio sobre qué, cómo y para qué se aprende. En contraposición, la propuesta de autoevaluación como una práctica de diálogo horizontal entre formadores y docentes en formación cultiva la confianza y abre nuevos escenarios para desaprender, reaprender y construir conocimientos pedagógicos en un marco de una nueva cultura evaluativa. En este sentido, la transformación de la evaluación es un desafío conjunto entre instituciones formadoras y sistema escolar, donde la colaboración es una fuente poderosa para desarrollar procesos de reflexión e investigación de la propia práctica pedagógica que contribuyan a la construcción de conocimiento situado. Estos procesos requieren ser impulsados bajo principios democráticos que permitan la resignificación del Evaluar-Aprender para proyectar nuevos horizontes de desarrollo humano y replantearnos su propósito ético-político en el siglo XXI (Freire, 1997; Rincón-Gallardo, 2019).

La propuesta pedagógica desarrollada buscó propiciar condiciones democráticas para resignificar la práctica pedagógica de los docentes en formación; sin embargo, aún persiste la tendencia por parte del profesorado en formación a asumir una postura subordinada al momento de aprender, reproduciendo las relaciones de poder presentes en la cultura escolar. En consecuencia, se concluye la necesidad de visibilizar sus contradicciones con la cultura institucional, tanto en los contextos escolares como en las instituciones formadoras de docentes. De esta manera, se proyecta como futuras líneas de investigación en el contexto de la formación inicial docente, el desarrollo de propuestas evaluativas, que promuevan nuevas narrativas del Evaluar-Aprender como una práctica de libertad y profundicen en los procesos de transformación de las relaciones pedagógicas entre docente y estudiantes.