Introdução2

A escola é uma instituição social responsável por uma parcela considerável do processo de socialização de praticamente todas as crianças e adolescentes. Nesse ambiente, as interações e os aprendizados ocorrem em sentidos múltiplos, envolvendo todos os atores sociais que compõem o ambiente escolar (professores, alunos, funcionários, familiares, comunidade do entorno). Nesse contexto, muitas negociações são feitas cotidianamente, e conflitos surgem, com frequência, em diversas circunstâncias (Bourdieu, 1998 ).

Os alunos, em constante interação, trazem consigo um conjunto de características próprias, experiências e relações sociais prévias. São sujeitos socioculturais formados de maneiras específicas e marcados pela diversidade. Diante dessa pluralidade de subjetividades, é natural que surjam conflitos. Entretanto, muitas vezes, ao contrário de situações pontuais de impasse, o que se observa é a instauração de verdadeiros contextos de violência e opressão nas escolas (Debarbieux, 2001 ).

Dentre o vasto leque de situações de violência que podem ter a escola como locus – agressões físicas e verbais, depredação de patrimônio, roubos e furtos, violência institucional, discriminação, dentre outras –, o bullying se destaca por sua disseminação praticamente generalizada (Menesini; Salmivalli, 2017 ) e pela visibilidade que ganha nos meios de comunicação quando leva a desfechos trágicos.

O bullying caracteriza-se por um conjunto de comportamentos agressivos, os quais podem se manifestar de diversas formas. Tais comportamentos são provocados repetitivamente ao longo do tempo, por um ou mais estudantes contra outros, e caracterizados por um desequilíbrio de poder entre agressor e vítima, causando sentimentos de humilhação, angústia e exclusão (Dake; Price; Telljohan, 2003 ; Malta et al. , 2010 ; Olweus, 1997 ).

Embora, muitas vezes, o bullying passe despercebido por professores, diretores e pais, produz consequências devastadoras, como dificuldade de concentração, baixa autoestima, ansiedade, depressão, ideação suicida, tentativa de suicídio, suicídio consumado, autoagressão e estresse psicológico (Mello et al ., 2016 ). Tanto agressores quanto vítimas podem sofrer ainda pioras no desempenho escolar (Dake; Price; Telljohan, 2003 ).

Outra possível consequência é o aumento das chances de que uma vítima de bullying se torne autora de atos violentos como os tiroteios ou massacres em escolas. Neste caso, mantemos cautela ao mencionar tal associação, pois, apesar de ser uma hipótese disseminada na opinião pública 3 , há poucas evidências empíricas de que, em modelos inferenciais, ter sofrido bullying se sustenta como fator explicativo de massacres em escolas diante de outros aspectos como o acesso a armas de fogo, a vitimização prévia fora da escola e questões emocionais e psicológicas (Mears; Moon; Thielo, 2017 ).

Entendendo, portanto, o fenômeno bullying como uma das formas de violência na escola, propomo-nos a tomá-lo como objeto de pesquisa. Mais especificamente, pretendemos verificar se – e, se sim, como – o bullying reproduz as assimetrias e hierarquias de status presentes na sociedade. Ou seja, em que medida o envolvimento dos jovens que ocupam posições de privilégio nas hierarquias de status social difere do envolvimento daqueles que estão em posições desfavorecidas nessas mesmas hierarquias.

As pesquisas acadêmicas sobre o bullying estão em geral concentradas nos campos da psicologia e da saúde pública. Estas áreas tendem a investigar o desequilíbrio de poder entre agressores e vítimas a partir de atributos individuais, tais como força física, popularidade, autoconfiança, inteligência e atratividade física, dentre outras (Nelson et al ., 2019 ; Olweus, 2013 ). Neste artigo, contudo, propomos trazer um olhar inovador, avaliando em que medida os marcadores sociais que refletem hierarquias de poder estabelecidas na sociedade relacionam-se com o bullying.

Para tal, investigamos como as dimensões nível/ status socioeconômico, raça e gênero relacionam-se com este fenômeno e buscamos responder às seguintes perguntas: 1) O desequilíbrio de poder entre agressores e vítimas do bullying reproduz as assimetrias e hierarquias de status presentes na sociedade?; e 2) Como essas medidas (situação socioeconômica, raça e gênero) relacionam-se com o fenômeno, nas escolas públicas e privadas, considerando tanto os perfis dos agressores quanto das vítimas?

As desigualdades sociais, o poder e a instituição escolar

Rothman ( 2016 ) aponta que muitas das vantagens, das recompensas e dos benefícios da vida no mundo moderno são moldados pela posição do indivíduo na estrutura social. Três fatores destacam-se como principais condicionantes, quais sejam: classe social, entendida como a posição do indivíduo no sistema econômico, grupo étnico/racial ao qual pertence e gênero. Grusky e Szelényi ( 2018 ) destacam que muitos ativos valorizados socialmente, como dinheiro, conhecimento e poder político, começam a ser adquiridos automaticamente por alguns indivíduos no seio familiar, enquanto são negados a outros desde muito cedo. Dessa forma, as condições dos indivíduos no nascimento (nível socioeconômico familiar, gênero e raça) influenciam a posição social subsequente.

A despeito da implantação de diversas políticas afirmativas e de inclusão social no Brasil nos últimos anos 4 , pobres, negros e mulheres seguem ocupando posições de inferioridade na estrutura social e enfrentando entraves à mobilidade social (Guimarães, 2021 ; Mont’Alvão, 2011 ; Picanço; Morais, 2016 ; Ribeiro, 2006 ), posto que as desigualdades são observadas desde os primeiros anos de vida, em relação aos resultados e às trajetórias escolares (Soares; Alves; Fonseca, 2021 ).

Para além do problema moral colocado pela enorme desigualdade social brasileira, preocupam as profundas consequências sociais que ela gera para os indivíduos que ocupam as posições desfavorecidas e a sociedade como um todo. Por exemplo, fraco desempenho/alcance escolar, altos índices de violência e criminalidade e acesso precário ao sistema de saúde, entre outras (Arretche, 2015 ; Medeiros; Barbosa; Carvalhaes, 2020 ; Pero; Szerman, 2008 ; Scalon; Salata, 2012 ; Senkevics; Carvalhaes; Ribeiro, 2022 ).

Nesse sentido, entendemos que a abordagem de Pierre Bourdieu ( 2010 ) seja adequada para compreender as relações estabelecidas entre os indivíduos em uma sociedade desigual como o Brasil. O autor analisa a objetividade por trás da subjetividade das relações de dominação pautadas na classe social, na raça e no gênero, entre outras. Investigando os fundamentos da dominação masculina, Bourdieu ( 2010 ) aponta que ela se apresenta como neutra, introjetada em estado objetivado nas coisas e na divisão do trabalho. Corporificada nos habitus5 e corpos dos agentes, a diferença biológica é vista como justificativa natural da diferença socialmente construída. Se os habitus reproduzem essa divisão, proporcionando visões de mundo dicotomizadas, é devido a um enorme trabalho coletivo de socialização difusa e contínua.

Para Bourdieu ( 2010 ), as estruturas de dominação são produto de um trabalho incessante de reprodução alimentado por agentes específicos, como os homens, os brancos e os membros das elites, bem como por instituições como a família, a escola, o Estado e a igreja. A força simbólica desses agentes atua de forma invisível e ardilosa diretamente sobre os corpos, através das predisposições neles colocadas. A violência simbólica só é possível na medida em que age por meio das disposições modeladas pelas estruturas de dominação, ou seja, pela própria inscrição das estruturas sociais nos corpos dos agentes, tanto dos dominados quanto dos dominantes (Bourdieu, 2010 ).

Essa teoria nos ajuda a entender por que as vítimas das diversas relações de dominação, muitas vezes, não conseguem romper os ciclos de opressão. Bourdieu ( 2010 ) aponta que os próprios dominados aplicam, às relações de dominação, categorias explicativas construídas sob o ponto de vista dos dominantes, através de uma certa adesão “espontânea” concedida ao dominante.

Sobre a educação, a teoria bourdiesiana explica como o habitus do aluno afeta sua trajetória escolar. Aqueles que possuem o habitus de classe alta aprendem com mais facilidade os conteúdos escolares, uma vez que são familiarizados, ainda no seio doméstico, com o domínio da língua culta, hábitos de leitura e apreciação de bens culturais – eles têm, portanto, maior capital cultural. Já os alunos que possuem o habitus de classe baixa têm maior dificuldade para lidar com o conteúdo transmitido na escola, já que não passaram por tais processos de acumulação de capital cultural no meio familiar. As crianças das elites, portanto, já ingressam na instituição escolar portando um “privilégio cultural” em relação às crianças de classes mais baixas (Bourdieu, 1998 ).

Sendo o habitus do grupo dominante sobrevalorizado e recompensado pelos professores no dia a dia escolar, somos levados a questionar se ele também seria valorizado pelos próprios alunos em suas interações cotidianas. De tal modo, quem integra grupos dominantes estaria em posição de maior poder nas lutas simbólicas do campo escolar, enquanto os alunos dos grupos dominados estariam em posição de desvantagem. Dessa forma, a questão que surge é: os primeiros, pelo fato de terem maior poder, seriam potenciais ofensores do bullying e os últimos configurar-se-iam vítimas preferenciais?

A violência e o bullying nas escolas

A violência é um fenômeno sociocultural que atinge toda a sociedade, as instituições, os grupos sociais e os sujeitos e, portanto, deve ser abordada de forma holística (Mello et al ., 2016 ). A magnitude com que os diferentes grupos sociais são afetados, no entanto, não é uniformemente distribuída na sociedade. Alguns grupos, como negros, pessoas de menor status socioeconômico e homossexuais, são mais afetados pela violência em geral e pela violência escolar, que pode ser pautada por preconceitos e discriminações de cunho social e racial (Stelko-Pereira; Williams, 2010 ).

O comportamento violento que alguns alunos apresentam nas escolas resulta do desenvolvimento do indivíduo em interação com os contextos sociais, como família, escola e comunidade. Uma vez que todos esses contextos são permeados por processos de exclusão, preconceitos, crenças e valores competitivos e excludentes, os estudantes reproduzem, muitas vezes, essas distorções no ambiente escolar, gerando situações de violência escolar e bullying (Mello et al ., 2016 ).

O bullying é caracterizado por Olweus ( 1997 ) como a exposição de um aluno, repetitivamente e ao longo do tempo, a práticas negativas por parte de um ou mais estudantes. Estas práticas negativas abrangem toda ação implementada por alguém de forma intencional, que causa dano, fere ou incomoda outra pessoa. Podem se manifestar por palavras (ameaças, escárnio, apelidos ofensivos), caracterizando o bullying verbal ; por contato físico (bater, empurrar, estapear, puxar o cabelo, beliscar, impedir a passagem do outro), caracterizando o bullying físico ; ou de forma mais subjetiva e insinuadora (gestos obscenos, exclusão, disseminação de boatos sobre a vítima), que caracteriza o bullying social . Mais recentemente, a bibliografia sobre o fenômeno passa a incluir também o cyberbullying , que abrange o bullying praticado em meio digital, em especial nas redes sociais (Bauman, 2013 ).

No Brasil, o maior diagnóstico sistemático que contempla o fenômeno é a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), uma investigação feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em parceria com o Ministério da Saúde, que conta com quatro edições já realizadas, nos anos de 2009, 2012, 2015 e 2019 6 . Ao longo de suas edições, a PeNSE verificou taxas crescentes de vitimização por bullying entre os estudantes brasileiros – 5,4% em 2009, 7,2% em 2012, 7,4% em 2015 e 23% 7 em 2019.

Outras pesquisas de fôlego foram realizadas no Brasil nos últimos anos. Um levantamento feito em 2012 pelo Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública da Universidade Federal de Minas Gerais (CRISP/UFMG) registrou que, em Minas Gerais, 16% dos alunos da rede estadual sofriam bullying e 9,6% praticavam (Silva, 2014 ). Uma investigação realizada no município de São Paulo em 2017 registrou 28,7% de vítimas e 15,3% de agressores (Peres et al ., 2018 ). Marcolino et al. ( 2018 ), ao pesquisarem o fenômeno entre alunos do ensino fundamental de escolas municipais de Campina Grande (PB), encontraram um índice de vitimização de 29,5%. No que se refere à prática, 8,4% dos estudantes caracterizaram-se como agressores.

A bibliografia associa a prática do bullying a diversos fatores socioeconômicos e demográficos (idade, sexo, nível socioeconômico etc.), psicológicos (solidão, não ter amigos, insônia), situações familiares (morar ou não com os pais, ausência de supervisão familiar, violência familiar, faltar às aulas) e comportamentos de risco (uso de substâncias psicoativas). Alguns destes fatores são entendidos como protetores e outros como indutores das chances de praticar bullying (Oliveira et al. , 2018 ; Mello et al. , 2017 ). Considerando nosso interesse na relação desse fenômeno com os marcadores sociais da desigualdade, discutimos, brevemente, a seguir, trabalhos que investigam as associações de situação socioeconômica, raça e gênero com as vivências escolares em geral e o bullying , mais especificamente.

As associações de nível socioeconômico, raça e gênero com o bullying

O Brasil é um país marcado por elevados níveis de desigualdade social, como demonstram os estudos que indicam que jovens oriundos de classes sociais elevadas têm mais chances de alcançarem altos níveis educacionais que aqueles de classes sociais inferiores (Mont’Alvão, 2011 ; Ribeiro, 2006 ; Senkevics; Carvalhaes; Ribeiro, 2022 ). As desigualdades de oportunidades educacionais, em especial nos primeiros anos da trajetória educacional, se tornam ainda mais evidentes quando articulam raça e classe social, afetando, sobremaneira, as pessoas negras e de baixo nível socioeconômico (Ribeiro, 2006 ; Soares; Alves; Fonseca, 2021 ).

A relação entre o nível socioeconômico do aluno e o bullying é controversa na bibliografia. Olweus ( 1998 ) e Sourander et al. (2000 apud Dake; Price; Telljohan, 2003 ) não encontraram associação significativa. Ambos os estudos analisaram alunos de 8 a 16 anos; o primeiro na Noruega e o segundo na Finlândia. Já Wolke et al . (2001 apud Dake; Price; Telljohan, 2003 ), ao analisarem alunos do ensino primário na Inglaterra e na Alemanha, encontraram associação positiva entre baixo nível socioeconômico e prática de bullying . Um estudo realizado em 2011 em escolas da região metropolitana de Buenos Aires concluiu que o bullying está mais presente em escolas privadas (D’Angelo; Fernandez, 2011 ). A PeNSE 2015 registrou que, no Brasil, a prática de bullying mostra-se mais presente em escolas privadas, enquanto a vitimização por bullying é mais reportada em escolas públicas (IBGE, 2016 ).

Silva e Costa ( 2016 ) encontraram associação positiva das práticas de bullying tanto com alto nível socioeconômico quanto com alta escolaridade da mãe para estudantes de Minas Gerais. Ao buscarem os fatores associados à prática de bullying junto aos dados da PeNSE 2015, Mello et al . ( 2017 ) também constataram que a prática foi mais frequente não apenas entre os alunos de escola privada, mas também entre aqueles cujas mães têm maiores níveis de escolaridade. Contudo o estudo de Mello et al . ( 2017 ) não verificou o efeito do nível socioeconômico para amostras diferentes de escolas públicas e privadas, o que neste artigo buscamos examinar.

No que diz respeito à raça 8 , brancos e negros apresentam desempenhos distintos, com desvantagem da população negra, em diversos indicadores de desigualdade social no Brasil. A renda média dos negros corresponde a menos da metade da renda média dos brancos; a taxa de analfabetismo é muito mais elevada entre negros que entre brancos; os negros têm, em média, de 2 a 2,5 anos de estudo a menos que os brancos, além de taxas mais baixas de escolarização (Ferraro, 2010 ). Eles têm também menores chances de concluírem as transições educacionais com sucesso, em especial as transições mais elevadas do sistema educacional, como a conclusão do ensino médio, a entrada na universidade e a conclusão do curso superior (Mont’Alvão, 2011 ; Ribeiro, 2006 ). Diante de tamanha desigualdade racial no que se refere à escolarização, pode-se esperar que jovens brancos ou negros experimentem vivências distintas no sistema educacional também no que se refere à violência.

Batista ( 2013 ), analisando o bullying entre alunos do 6º ano de uma escola estadual de Campinas (SP), encontrou preconceitos étnico-raciais nas relações entre eles. Mello et al . ( 2017 ) observaram, através de análise de regressão logística múltipla junto aos dados da PeNSE 2015, que a prática foi mais frequente entre os alunos pretos e amarelos. Estes mesmos estudantes também foram os que mais sofreram vitimização por bullying , segundo os dados da PeNSE 2012 recortados apenas para a região Sudeste (Mello et al ., 2016 ). Alguns autores (Juvonen; Grahan, 2014 ; Silva et al ., 2018 ) apontam que a quantidade reduzida de estudantes de uma determinada etnia/cor de pele ocasiona um desequilíbrio de poder que pode levá-los a tornarem-se vítimas preferenciais dos colegas que representam a maioria numérica. Portanto, acreditamos que a composição racial da escola pode afetar a ocorrência do bullying , algo que deve ser considerado na análise. Nesse sentido, examinamos não só a relação da raça dos indivíduos com o bullying , mas também o efeito da composição racial sobre o fenômeno.

Com relação ao gênero 9 , mulheres foram, ao longo de grande parte da história do mundo ocidental, sistematicamente relegadas ao âmbito doméstico e, portanto, demoraram mais que os homens para acessarem a educação formal. No contexto brasileiro, os homens superavam as mulheres em níveis de escolaridade até meados do século XX. A partir das décadas de 1950/1960, entretanto, observou-se uma inversão histórica na relação entre sexo e escolarização no país (Rosemberg; Amado, 1992 ), com uma crescente superioridade das médias femininas de anos de estudo em comparação com as médias masculinas (Ferraro, 2010 ). Antes da pandemia de Covid-19, o acesso à educação de crianças de 06 a 14 anos no Brasil encontrava-se praticamente universalizado para ambos os sexos (IBGE, 2023 ).

Meninos e meninas envolvem-se de formas distintas com os episódios de violência nas escolas e, especificamente, com o bullying . A maior prevalência de meninos entre os agressores é apontada por diversos estudos nacionais e internacionais (Mello et al ., 2017 ; Oliveira et al ., 2018 ; Olweus, 1998 ; Silva; Costa, 2016 ; Peres et al ., 2018 ). Quanto à vitimização, não há consenso na bibliografia. Em Mello et al . ( 2016 ) e Marcolino et al . ( 2018 ), os meninos aparecem como as vítimas mais frequentes de bullying em comparação com as meninas. Já em Peres et al . ( 2018 ), não foram encontradas diferenças significativas. A PeNSE 2019, por sua vez, registrou níveis mais elevados de vitimização entre as meninas (26,5%) que entre os meninos (19,5%) (IBGE, 2021 ).

Considerando o debate exposto acima, buscamos, então, testar as seguintes hipóteses: 1) Quanto maior o nível socioeconômico do indivíduo, maior a probabilidade de praticar bullying e menor a de ser vítima de bullying ; 2) Em comparação aos não brancos, alunos brancos possuem maior probabilidade de praticar bullying e menor probabilidade de vitimização por bullying ; e 3) Ser homem, comparado a ser mulher, tem impacto positivo em praticar bullying e impacto negativo em sofrer o fenômeno.

Dados e metodologia

Os dados são provenientes da edição 2015 da PeNSE, que investiga diversos fatores de risco e proteção à saúde dos adolescentes, junto aos escolares do 9º ano do ensino fundamental. Dentre muitas informações, a PeNSE coleta dados sobre o envolvimento dos alunos com diversos comportamentos desviantes e a exposição a vários tipos de violência – como o bullying10 – e a riscos de acidentes.

A PeNSE capta diversas características sociodemográficas dos alunos, dentre elas o sexo e a raça. O nível socioeconômico, por sua vez, é mensurado pelo consumo de bens duráveis e acesso a serviços no domicílio – telefone fixo, celular, computador, acesso à internet, carro, moto, número de banheiros com chuveiro (0 a 4) e presença de empregado(a) doméstico(a) remunerado(a). Para inclusão nos modelos estatísticos, construímos um índice a partir da somatória das diversas variáveis indicativas de consumo e acesso a serviços, ponderadas pelo percentual de domicílios da amostra que possui cada bem. O índice foi padronizado para variar entre 0 (ausência de todos os itens no domicilio) e 1 (presença do número máximo de itens) 11 .

Sabemos que os estudantes brasileiros estão distribuídos entre escolas públicas e privadas e que os alunos de escolas privadas possuem, em média, nível socioeconômico bastante superior ao dos alunos de escolas públicas (Brasil, 2021 ). Considerando que essa segregação pode engendrar diferenças nas dinâmicas de desequilíbrio de poder que pautam o bullying em um e outro contexto, decidimos realizar as análises separadamente para as escolas públicas e privadas.

Olweus ( 1998 ), em suas investigações, encontrou um grupo minoritário de alunos que eram envolvidos com o bullying como vítimas e agressores ao mesmo tempo. Ele traçou, então, três perfis de envolvidos, sendo um de agressores e dois de vítimas: 1) vítimas que apresentam um comportamento passivo ou submisso, compreendendo indivíduos inseguros que não respondem aos ataques nem aos insultos; e 2) vítimas-agressoras que tendem a ser provocadoras e combinam modelos de ansiedade e reação agressiva. Em nossa amostra, observamos que 9,1% dos envolvidos são vítimas-agressoras. Por isso, embora nosso foco principal seja o contraste entre vítimas e agressores, decidimos, como Olweus ( 1998 ), analisar este perfil separadamente.

Dessa forma, para cada rede de ensino (pública e privada), estabelecemos três modelos de regressão – um para estimação das chances de vitimização por bullying , um para estimação das chances de prática de bullying e outro para estimação das chances dos dois eventos simultaneamente. Nos modelos, estas variáveis resposta são analisadas a partir das variáveis de interesse, quais sejam: situação socioeconômica – mensurada por Índice de consumo individual e Índice de consumo escolar (Índice de consumo centralizado por escolas) –, Sexo (Masculino = 1, Feminino = 0) e Raça (Branca, Preta, Parda, Amarela, Indígena), além da composição racial da escola (mensurada pela proporção de alunos não brancos 12 ).

Além dessas variáveis de interesse, são incluídas diversas variáveis de controle apontadas pela bibliografia (Mello et al ., 2017 ; Oliveira et al ., 2018 ) como fatores associados ao bullying nas escolas. São elas: Escolaridade da mãe 13 (Desconhecida, Sem escolaridade e Fundamental incompleto, Fundamental completo e Médio incompleto, Médio completo e Superior incompleto, Superior completo), Idade (varia de 11 a 19), Morar com a mãe (Sim = 1, Não = 0), Morar com o pai (Sim = 1, Não = 0), Faltar às aulas sem permissão dos pais (Ao menos uma vez nos últimos 30 dias = 1, Nenhuma vez nos últimos 30 dias = 0), Ausência de supervisão familiar (Nunca, Raramente ou Às vezes = 1; Na maior parte do tempo ou Sempre = 0), Sofrer agressão física familiar (Ao menos uma vez nos últimos 30 dias = 1, Nenhuma vez nos últimos 30 dias = 0), Solidão (Na maioria das vezes ou Sempre = 1; Nunca, Raramente ou Às vezes = 0), Insônia (Na maioria das vezes ou Sempre = 1; Nunca, Raramente ou Às vezes = 0), Ausência de amigos próximos (Nenhum = 1; Um, Dois ou Três ou mais amigos = 0) e Uso de drogas (Sim = 1, Não = 0).

Diante do fato de que os diversos alunos das amostras estão agrupados em escolas e turmas distintas, com características institucionais e contextuais específicas, optamos por utilizar Modelos Lineares Generalizados Hierárquicos (MLGH), que estimam a chance de sucesso de determinado fenômeno a partir de uma estrutura multinível de dados. Este tipo de modelagem, quando aplicada à análise de dados aninhados, apresenta três principais vantagens: permitir uma melhor estimativa dos efeitos das variáveis de nível individual, possibilitar a análise de efeitos entre variáveis de níveis distintos e permitir a identificação da porção da variabilidade do fenômeno dada pela diferença entre e dentro dos grupos considerados (Raudenbush; Bryk, 1992 ) 14 .

Levando em consideração que elementos contextuais podem influenciar as práticas de bullying entre alunos, inserimos, ainda, algumas características escolares no maior nível do modelo. São elas: Tamanho da escola (varia de 1 a 6 15 ), Presença de programa anti- bullying (Sim = 1, Não = 0) e Localização em área violenta (Sim = 1, Não = 0).

Após todos os ajustes, obtivemos uma base de dados com 77.488 alunos de escolas públicas distribuídos em 2.415 escolas e 3.375 turmas e outros 20.358 discentes de escolas privadas dispersos em 610 escolas e 763 turmas, totalizando 97.846 estudantes. Para a estimação dos modelos, utilizamos o software Stata .

Os marcadores sociais de desigualdade e o bullying

Nas escolas públicas, 3.618 alunos (4,7%) apontaram ser vítimas de bullying, enquanto 12.617 (16,3%) afirmaram ser agressores e 1.669 (2,2%), vítimas-agressores. Já nas escolas privadas, 850 estudantes (4,2%) reportaram-se vítimas de bullying , 3.585 (17,6%), agressores e 393 (1,9%), vítimas-agressores. Vale destacar que esses valores divergem das pesquisas anteriores que utilizaram os dados da PeNSE 2015 (Mello et al ., 2017 ; Oliveira et al ., 2018 ), devido ao fato de termos analisado separadamente as escolas segundo a dependência administrativa e os três perfis de envolvidos (vítimas, agressores e vítimas-agressores). A nosso ver, esse maior detalhamento das dimensões do bullying melhor apresenta as diversas faces do fenômeno, algo que ainda não foi estudado no Brasil.

Nos MLGH, a estimação de modelos nulos ajustados permite comparar os componentes da variação em Y que se devem à variação no nível 1 (entre alunos), no nível 2 (entre turmas) e no nível 3 (entre escolas 16 ). Estimamos os modelos nulos para a variação entre escolas e entre turmas, obtendo, assim, os coeficientes de partição da variância, que substituem o coeficiente de correlação intraclasse nos modelos hierárquicos binários. Todos os coeficientes foram maiores que 0 e apresentaram significância estatística, o que indica que o uso de modelos hierárquicos é apropriado e indicado (Barbosa; Fernandes, 2000 ). Os resultados dos modelos com a introdução das variáveis explicativas são apresentados na Tabela 1 17 .

No que se refere ao gênero, identificamos que os meninos têm maior propensão ao envolvimento com o bullying que as meninas, seja como vítima, agressor ou vítima-agressor, corroborando com Mello et al . ( 2016 ) e Marcolino et al . ( 2018 ). Contudo vale destacar que o efeito do gênero não é similar em escolas públicas e privadas. Isto é, considerando dois alunos hipotéticos iguais em todos os parâmetros avaliados, exceto no sexo, a probabilidade de o discente do sexo masculino praticar bullying é 69% maior que a da menina na escola pública e 115% maior na escola privada. Já a probabilidade de sofrer bullying é 28% maior para o menino na escola pública e 25% na escola privada. No que diz respeito a ser vítima-agressor, o impacto de ser do sexo masculino é positivo em 89% na escola pública e 162% em escola privada, comparado a ser do sexo feminino.

Esses achados refutam nossa hipótese 3, de que meninos seriam mais agressores e menos vítimas que meninas. Entendemos que isso se deve ao fato de os meninos possuírem formas mais agressivas de interação com os pares que as meninas (Mello et al ., 2016 ; Mello et al ., 2017 ; Oliveira et al ., 2018 ; Olweus, 1998 ). Portanto, não podemos afirmar que o bullying expressa uma hierarquia de poder quanto ao gênero, uma vez que são os meninos também as maiores vítimas. Isso é similar em todas as escolas, mas, em geral, mais expressivo nas escolas privadas.

Tabela 1- Resultados dos modelos de regressão

| Escolas públicas | Escolas privadas | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Variáveis | Vitimização | Agressão | Vitimização-agressão | Vitimização | Agressão | Vitimização-Agressão |

| Nível individual | ||||||

| Sexo masculino | 1,275*** | 1,690*** | 1,886*** | 1,248*** | 2,146*** | 2,618*** |

| Raça preta | 1,093 | 1,143*** | 1,288*** | 0,894 | 1,113 | 1,113 |

| Raça parda | 0,966 | 1,091*** | 1,133* | 0,999 | 1,187*** | 0,906 |

| Raça amarela | 1,053 | 1,270*** | 1,358** | 0,836 | 1,292*** | 0,990 |

| Raça indígena | 1,031 | 1,115* | 1,253* | 1,447** | 1,096 | 0,900 |

| Índice de consumo | 0,624*** | 1,949*** | 1,705*** | 0,652** | 1,664*** | 1,000 |

| Escolaridade da mãe – Desconhecida | 0,909** | 0,929*** | 1,065 | 1,061 | 0,827** | 0,769 |

| Fundamental completo e Médio incompleto | 1,038 | 0,970 | 1,047 | 0,867 | 0,914 | 0,866 |

| Médio completo e Superior incompleto | 0,831*** | 1,028 | 0,916 | 0,810 | 0,926 | 0,775 |

| Superior completo | 1,051 | 0,986 | 0,948 | 1,021 | 0,886 | 0,944 |

| Idade | 0,899*** | 0,957*** | 0,942** | 0,887** | 1,055** | 0,967 |

| Morar com a mãe | 1,052 | 0,984 | 1,010 | 1,249 | 0,909 | 0,759 |

| Morar com o pai | 1,021 | 0,865*** | 0,912* | 1,023 | 0,986 | 1,076 |

| Faltar às aulas sem permissão dos pais | 1,057 | 1,382*** | 1,516*** | 1,045 | 1,336*** | 1,404*** |

| Ausência de supervisão | 0,918** | 1,663*** | 1,394*** | 1,037 | 1,721*** | 1,536*** |

| Sofrer agressão física familiar | 1,800*** | 1,741*** | 2,436*** | 1,884*** | 1,858*** | 2,288*** |

| Solidão | 2,699*** | 1,007 | 1,868*** | 3,694*** | 0,916 | 1,910*** |

| Insônia | 1,836*** | 1,125*** | 1,763*** | 1,364*** | 1,053 | 1,818*** |

| Ausência de amigos próximos | 1,672*** | 0,930 | 1,073 | 1,837*** | 0,765** | 1,282 |

| Uso de drogas | 0,696*** | 2,200*** | 1,458*** | 0,632*** | 2,243*** | 1,275 |

| Nível escolar | ||||||

| Proporção de não brancos | 1,240 | 1,189** | 1,401* | 1,263 | 0,873 | 1,353 |

| Índice de consumo da escola | 2,206** | 3,017*** | 5,062*** | 0,408* | 0,593* | 0,365 |

| Tamanho da escola | 0,945*** | 0,979 | 0,976 | 0,851*** | 0,945** | 0,874** |

| Programa anti- bullying | 1,024 | 1,102*** | 0,945 | 1,046 | 0,989 | 1,739** |

| Área violenta | 0,975 | 1,079*** | 1,111* | 0,757* | 1,080 | 1,027 |

| Constante – aluno | 0,128*** | 0,0855*** | 0,00657*** | 0,373 | 0,0734*** | 0,0206*** |

| Constante – escola | 1 | 1,023* | 1,095 | 1,140*** | 1,022 | 1,314** |

| Constante – turma | 1,034 | 1,052*** | 1,127 | 1 | 1,060* | 1 |

| Observações | 77.488 | 77.488 | 77.488 | 20.358 | 20.358 | 20.358 |

| Número de grupos | 2.415 | 2.415 | 2.415 | 610 | 610 | 610 |

Fonte: PeNSE 2015 (IBGE, 2016 ).

Obs.: Coeficientes expressos em termos de razões de chance. *** p<0.01, ** p<0.05 e * p<0.1

Os coeficientes das variáveis indicativas de raça apontam que discentes indígenas, em escolas privadas, têm chances significativamente maiores que as dos alunos brancos 18 de sofrerem vitimização por bullying (45%). Esse dado indica concordância com os achados de Juvonen e Graham ( 2014 ) e Silva et al . ( 2018 ), os quais apontaram que as raças numericamente minoritárias correm maior risco de vitimização. Já nas escolas públicas, nenhum grupo racial teve chances significativamente aumentadas de sofrer bullying , embora pretos, pardos, amarelos e indígenas tenham apresentado maiores chances de se envolver enquanto agressores e vítimas-agressores. Nas escolas privadas, pardos e amarelos apresentaram chances maiores que as dos brancos de praticarem bullying . Tais achados foram inesperados, refutando nossa hipótese 2. Vale chamar a atenção para as diferenças encontradas entre escolas públicas e privadas também para o efeito de raça sobre bullying . Isto demonstra a importância de considerarmos a unidade administrativa ao examinarmos o fenômeno.

Observamos também o efeito da proporção de alunos não brancos por escolas na probabilidade da ocorrência do bullying . Na escola pública, uma maior proporção de não brancos está associada à maior presença de agressores e vítimas-agressores. Considerando que, na escola pública, os pretos e pardos são maioria (62,9%) em comparação com os brancos (29%), é possível inferir que esta superioridade numérica os coloca em posição de vantagem em algumas disputas de poder naquele ambiente. Contudo, em relação à associação com a raça, o bullying parece ser um fenômeno complexo que permeia os grupos raciais em múltiplos sentidos. Por isso, em suma, não podemos afirmar que um grupo racial em posição de privilégio pratica bullying contra um grupo racial em posição de desvantagem, o que não confirma a nossa hipótese 2.

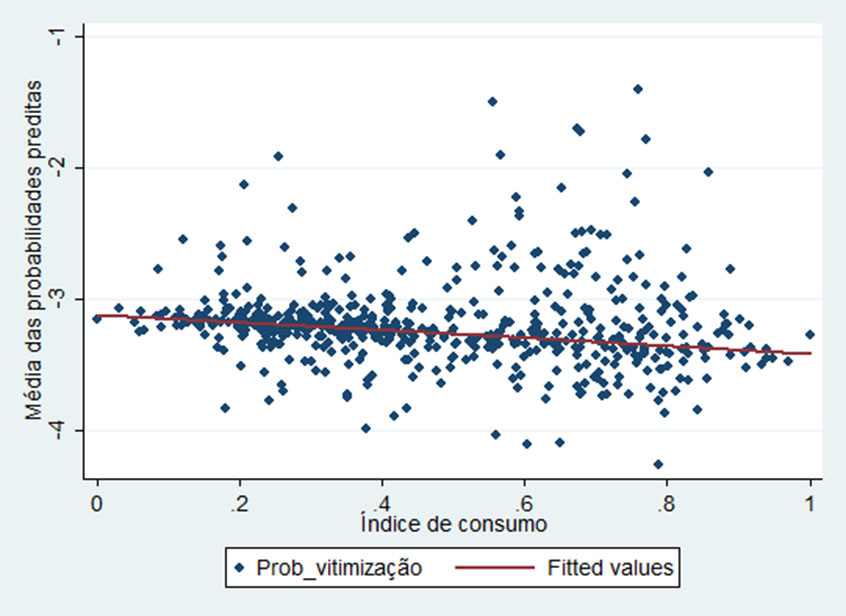

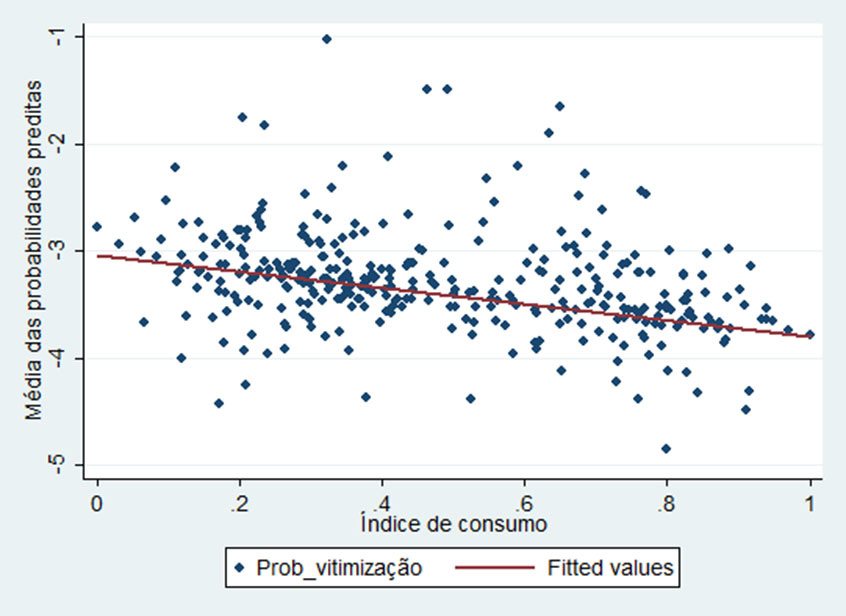

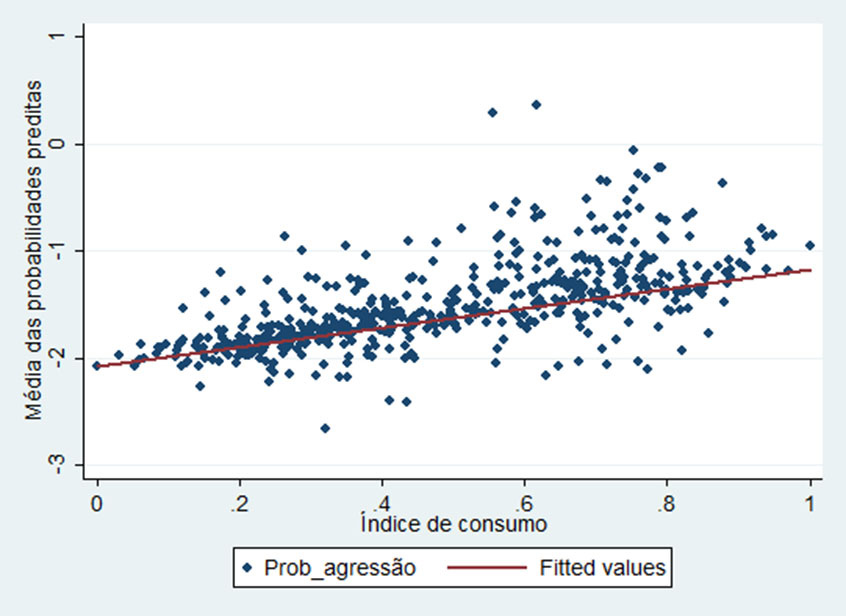

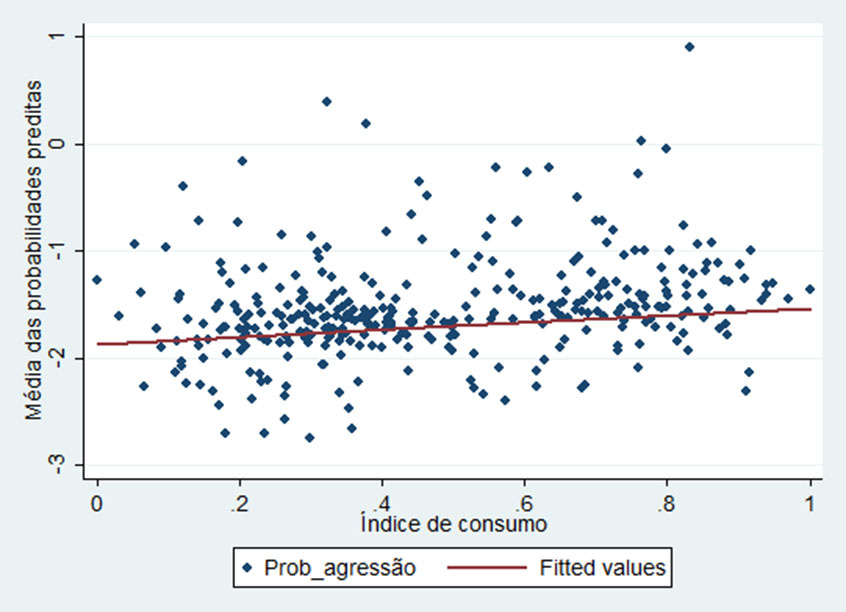

No que se refere ao efeito do nível socioeconômico, identificamos que o aumento do índice de consumo reduz as chances de ser vítima de bullying e eleva as chances de cometer agressão por bullying , tanto na escola pública quanto na privada, validando nossa hipótese 1. Na escola pública, o aluno situado no ponto mais alto do índice de consumo tem chances 62% menores de sofrer bullying e 95% maiores de praticar em comparação com o aluno situado no ponto mais baixo do índice. Já na escola privada, o primeiro aluno teria chances 65% menores de sofrer e 67% maiores de praticar bullying . Nos Gráficos 1 a 4 , verificamos as distribuições das médias das probabilidades preditas de vitimização e agressão pelo Índice de consumo, nas escolas públicas e privadas.

* Fitted Value = Valores ajustados

Gráfico 1- Probabilidades preditas de vitimização pelo Índice de consumo – Escolas públicas

Fonte: PeNSE 2015 (IBGE, 2016 ).

Fonte: PeNSE 2015 (IBGE, 2016 ).

Gráfico 2- Probabilidades preditas de vitimização pelo Índice de consumo – Escolas privadas

Fonte: PeNSE 2015 (IBGE, 2016 ).

Gráfico 3- Probabilidades preditas de agressão pelo Índice de consumo – Escolas públicas

Fonte: PeNSE 2015 (IBGE, 2016 ).

Gráfico 4- Probabilidades preditas de agressão pelo Índice de consumo – Escolas privadas

Estes resultados confirmam a hipótese 1, segundo a qual, tanto na escola pública quanto na privada, os alunos de maior nível socioeconômico estão mais propensos a praticarem enquanto os de menor nível estão mais propensos a sofrerem bullying . Podemos tomar a estrutura de dominação simbólica apontada por Bourdieu ( 2010 ) como um importante elemento de compreensão desse dado. Tendo em vista que a dominação está corporificada nos habitus dos alunos das classes sociais mais altas, é possível que eles se vejam como naturalmente em posição de superioridade em relação aos demais e utilizem a prática de bullying como uma das formas de expressarem essa superioridade. Se, por outro lado, alunos de classes sociais inferiores sofrem mais bullying , uma possível inferência seria a de que o habitus “dominado” que carregam os coloca em posição de desvantagem nas lutas simbólicas do campo escolar e faz com que não consigam se defender e interromper os ciclos de dominação e violência.

Ao analisarmos o comportamento da variável Índice de consumo da escola, vemos que, na escola pública, uma maior proporção de alunos de nível socioeconômico elevado está fortemente associada a uma maior presença de bullying . Já na escola privada, o efeito é inverso. Uma possível explicação seria o fato de que nas escolas privadas, em especial nas mais elitizadas (situadas nos patamares mais elevados do índice), além de haver um perfil socioeconômico mais homogêneo, os estudantes investem mais no mascaramento das violências. Se nas escolas públicas os eventos se dão de forma mais ostensiva, no pátio, por exemplo, nos estabelecimentos privados, os atos de violência tendem a ser perpetrados de forma mais discreta e em espaços de menor supervisão (Camacho, 2001 ).

Considerações finais

Este artigo verificou como as dimensões gênero, raça e nível socioeconômico se relacionam com o fenômeno bullying entre os alunos do 9º ano do ensino fundamental das escolas públicas e privadas do Brasil. Analisando dados da PeNSE 2015 e utilizando modelos estatísticos que estimam a chance de sucesso de determinado fenômeno a partir de uma estrutura multinível de dados, verificamos como aqueles fatores afetam as chances de sofrer e praticar bullying nas escolas.

Os resultados indicam que o bullying não reflete as hierarquias de poder e status presentes na sociedade de forma generalizada. Trata-se de um fenômeno complexo, que ocorre entre pares e envolve diversos fatores individuais, psicológicos, contextuais e sociais. Ainda assim, os resultados comprovam que, no que se refere ao nível socioeconômico, podemos afirmar que o bullying retrata uma estrutura de dominação, na qual discentes situados em posição de privilégio na estrutura econômica estão mais propensos a praticarem bullying , enquanto aqueles situados em posição de desvantagem econômica estão mais propensos a serem vitimados.

Destacamos, também, que os resultados das variáveis de controle inseridas nos modelos estatísticos apontam diversos fatores importantes que ajudam a explicar o bullying nas escolas, tanto no nível individual quanto no escolar. Embora seus efeitos não tenham sido discutidos nesse artigo, eles lançam luz sobre a complexidade do problema e apontam caminhos interessantes para investigações futuras. Os diversos fatores familiares, psicológicos e comportamentais que apresentaram significância estatística nos modelos – como baixa supervisão familiar, agressões físicas familiares, solidão, insônia, ausência de amigos e uso de drogas, por exemplo – devem ser melhor explorados futuramente. É preciso compreender melhor, ainda, o sentido por trás de algumas conexões verificadas no nível escolar, como a associação negativa entre o tamanho da escola e a presença do bullying e a influência que a violência do entorno das escolas exerce no fenômeno.

Algumas variáveis importantes destacadas pela literatura não foram verificadas nesta pesquisa por não constarem na PeNSE, motivo pelo qual as destacamos aqui para que levantamentos futuros busquem incorporá-las, possibilitando maiores avanços na compreensão do bullying . Exemplos dessas variáveis são: a) dentre as características individuais, a qualidade e a durabilidade do vínculo do aluno com os colegas e a escola; e b) dentre as escolares, o clima escolar, o comportamento dos atores institucionais e os métodos de contenção de conflitos.

Por fim, queremos destacar que, embora nossos achados demonstrem que os marcadores sociais raça e gênero não estão associados ao bullying de forma clara, significativa, e no sentido inicialmente esperado, ainda é possível desenvolver outras análises que lancem luz sobre a questão. Buscaremos avançar este estudo abordando a interseccionalidade, através da inclusão de termos interativos entre sexo e raça, por exemplo, além da realização de pesquisa qualitativa, a fim de compreender as complexidades e subjetividades por trás das interações.

text in

text in