Introducción

Este artículo tiene como finalidad desvelar las prácticas corporales que se consideran legítimas en la educación formal. Para ello se describen los tipos de prácticas corporales que se representan en las fotografías de los libros de texto de Educación Física escolar (EF) para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

Las prácticas corporales son modos de acción en las que se expresa la motricidad. Formas de uso del cuerpo portadoras de sentido, que pueden ser interpretadas porque se refieren a disposiciones, disponibilidades y no disponibilidades del propio cuerpo (Gallo, 2012 ). A través de estas prácticas se operativiza el encarnamiento, el proceso a través del cual el imaginario social se hace carne (Hurtado; Jaramillo, 2008 ).

Este trabajo prescinde para referirse al objeto genérico de la EF de términos vinculados al constructo actividad físico-deportiva , más empleados por la investigación que dialoga con las ciencias biológicas (Lazzarotti et al. , 2009 ). El concepto de prácticas corporales permite una ruptura con las prenociones hegemónicas en el ámbito de la EF y permite “indagar al cuerpo, no solo desde lo orgánico sino también desde lo simbólico, desde la cultura, desde el lenguaje” (Galak; Gambarotta, 2011 , p. 932).

La arqueología de los términos que se emplean en el discurso institucional de la EF es relevante. Si empleásemos ese mismo lenguaje nos colocaríamos en la misma óptica epistemológica que ha dejado fuera otras oportunidades inexistentes en el discurso de la verdad de la EF tradicional, pero no por ello no reales (Crisorio, 2015 ; Galak; Gambarotta, 2011 ). Con el término de prácticas corporales, se pretende evitar la contaminación de la semántica y epistemología empírico-positiva propia del discurso del cuerpo en la modernidad. El proceso deportivizador (Elias; Dunning, 1992 ) no solo ha fagocitado multiplicidad de prácticas corporales, sino también el lenguaje que las identifica (Vicente, 2003 ).

La elección de los materiales didácticos es una importante decisión pedagógica que condicionará las prácticas de aula (Peirats et al. , 2016 ). El libro de texto juega un papel importante en la mediación política de lo que se enseña y en los métodos que se utilizan para enseñar (Robinson et al ., 2014 ). Los imaginarios sociales presentes en los textos escolares reducen la complejidad propia de la realidad social y condicionan creencias sesgadas que inducen a pensar y actuar de una determinada forma (Gallardo, 2001 ; Jorquera, 2010 ). Lo mismo sucede con las fotografías incluidas en los libros de texto, que tienden a representar de un modo u otro una realidad circundante según la mirada de quién las crea (Bernabé; García; Martínez, 2021 ). El conocimiento académico escolar que resulta de este proceso de decantación y sistematización constituye uno de los filtros de mediación institucional que contribuyen a la legitimación de las realidades construidas propias de la condición posmoderna en el capitalismo tardío y que afectan también a los discursos sobre el cuerpo (McLaren, 1997 ).

La cultura corporal de una sociedad se entiende como “el conjunto de valores, usos, saberes, creencias, normas y pautas de conducta que delimitan las apreciaciones y prácticas corporales en un determinado contexto social” (Barbero, 2001 , p. 22). La cultura corporal existente hoy en día puede equipararse a una cultura depredadora (McLaren, 1997 ), cultura que se encontraría forjada alrededor de los excesos del consumo, del marketing y en las relaciones sociales propias del capitalismo postindustrial. Dentro de esta cultura, las prácticas corporales invisibles o silenciadas quedan fuera del cuerpo legítimo dando lugar a que no se integren dentro del imaginario social de un cuerpo correcto y saludable. Por este motivo, bajo la perspectiva de una pedagogía crítica sería interesante reflexionar sobre el lugar que ocupan en la EF las prácticas corporales laborales, domésticas, introspectivas, hedonistas, sexuales, de cuidado, de tradición local, de ternura, de trance, de gestualidad; o las prácticas de origen proletario (frente a las de origen burgués) o de las personas no acomodadas (frente a las acomodadas). Prácticas corporales invisibilizadas que han sido reclamadas por propuestas críticas de educación corporal (Rey-Cao, 2020 ; Vicente, 2016 ).

Repensar el cuerpo no es fijarse solo en lo que de él es posible hacer, cosa que desde el poder se ha pensado muy bien, sino qué es aquello que el cuerpo ha sido y ha caído en el olvido y cuáles son los residuos que pueden articularse efectivamente como resistencia.

(Amar, 2010 , p. 61).

Una revisión de la EF permitiría rescate de los “saberes sometidos” que Foucault ( 1992a , p. 21) identifica como “contenidos históricos que fueron sepultados o enmascarados dentro de coherencias funcionales o sistematizaciones formales” y “saberes que habían sido descalificados como no competentes o insuficientemente elaborados”. Saberes que en el caso del discurso de la EF han sido usurpados por la colonización cultural del discurso cientificista del positivismo y las exigencias capitalistas derivadas del binomio producción-consumo (Crisorio, 2015 ; Vicente, 2007 ). Saberes que están privilegiando a dos grandes familias de prácticas corporales y sus correspondientes discursos instrumentales (íntimamente interrelacionados): las prácticas deportivas vinculadas al discurso del eficientismo motriz y las prácticas del ejercicio físico vinculadas al discurso de la salud y la apariencia.

Las narraciones del cuerpo en la educación física

Las narraciones de la EF se caracterizan por una racionalidad biofísica, funcional y de control (Barbero, 2005 ; Rocha, 2013 ; Smith, 2012 ; Vicente, 2007 ). Estas características se deben en parte a la herencia de los valores del enfoque higienista de la gimnástica y del movimiento deportivo originados en el siglo XIX. Herencia que, en la modernidad líquida, configura un habitus disciplinar centrado en el positivismo, la individualidad, la eficiencia motriz y las prácticas instrumentales (Barbero, 2005 ; Rey-Cao, 2014 ; Vicente, 2007 ). Este discurso cientificista, amparado en su origen por la medicina burguesa que argumentaba sus beneficios para la mitigación de las consecuencias indeseables del liberalismo (Rocha, 2013 ), ha devenido en un saber susceptible de producir verdad que opera sobre el cuerpo de los sujetos y de todo el cuerpo social (Foucault, 1992b ). La EF funciona como una biotecnología que legitima determinados discursos normalizantes sobre el cuerpo mediante la constitución de un conjunto de prácticas corporales que de manera sutil otorgan eficacia a ese pensamiento (Crisorio, 2007 ; Galak, 2009 ; Galak; Gambarotta, 2011 ; Rocha, 2013 ; Vicente, 1997 ). Aquellos contenidos manifiestos y curricularmente explícitos se han constituido en los usos legítimos del cuerpo y en dispositivos de distinción: sano/insano, en forma/no en forma, eficaz/ineficaz.

La salud, como concepto normativo de la modernidad, situaba al cuerpo como productor. Estar sano significa en la mayoría de los casos ser empleable. Mientras que estar en forma es un concepto más voluble, propio de la posmodernidad. Apela a un cuerpo como consumidor incesante (Bauman, 2000 ). Un esfuerzo constante, generador de ansiedad y estimulador de la inversión económica mediante el consumo de productos de la cultura de la forma y de la belleza, porque lo importante no es lo que somos sino cómo nos presentamos (Baudrillard, 2011 ). La cultura fitness es un fenómeno sociocultural que determina un estilo de vida basado en una dieta sana y ejercicio físico como mecanismos esenciales para conseguir un cuerpo tonificado y saludable (Sánchez-Serradilla, 2016 ).

La EF se ofrece en este contexto como un curso de acción paliativo a las consecuencias del capitalismo tardío en el que la salud ya no es una certeza, sino algo vacilante y frágil. El estado delega en el individuo la responsabilidad por su salud, porque este no se la va a proporcionar y la población debe autogestionar los dispositivos de optimización de la calidad de vida (Bauman, 2000 ; Landa, 2014 ). El paradigma de la “actividad física para la salud” penetra con fuerza en el discurso de la actual EF y se convierte en un argumento salvavidas para defender su presencia en el currículum escolar (Vicente 1997 ; 2007 ). Este discurso de la salud & fit se adereza simultáneamente con su supuesto efecto sobre el rendimiento académico e intelectual (Institute of Medicine, 2013 ), línea de investigación que goza actualmente de una intensa actividad científica.

La perversa simbiosis de belleza, salud y rendimiento en la cultura del culto al cuerpo (Carrillo-Durán; Sánchez-Hernández; Jiménez-Morales, 2011 ; Vázquez, 2001 ; Vicente, 2007 ) hace que gran parte del alumnado encarne en las clases de EF un discurso que responde a un entrenamiento, en el que se mantiene la dicotomía cuerpo-mente y se evidencia un cambio de percepción de cuerpo productivo a cuerpo estético (Hurtado; Jaramillo, 2008 ). Una escolarización de la instrumentalización. Los imaginarios de belleza de las y los estudiantes de EF desvelan unos discursos tradicionales y hegemónicos sobre el cuerpo y la belleza que incurren en un nuevo colonialismo sobre el alumnado con identidades diferentes (Marca; Rodríguez, 2012 ).

El discurso fit se cruza con los discursos del deporte. El deporte, definido como técnica corporal reglada, institucionalizada y competitiva, responde a las características de la modernidad: control, estandarización, tecnificación, comercialización, globalización, universalización, competición, nacionalización y secularización (Elias; Dunning, 1992 ). Su desarrollo está íntimamente asociado a la dominación, la uniformización y la capacitación de los cuerpos en movimientos de eficacia óptima (Rail; Harvey, 1995 ). Ha desempeñado un papel decisivo en la configuración y establecimiento de unos usos corporales racionales muy adecuados a la lógica del capitalismo (Barbero, 2006 ; Caspistegui, 2012 ; Vicente, 2003 ). En la actual EF predomina el fenómeno deportivo: la clase es “un deporte más” (Hurtado; Jaramillo, 2008 ) caracterizado por el “elitismo motriz” (Barbero, 1996 ). La hegemonía del modelo de la competición y el eficientismo motriz es una imposición de un modelo que ha sido trasladada a la EF (Paechter, 2003 ). Otras dimensiones de la motricidad como la ternura, la sensibilidad, el cuidado filial, el ludismo, las labores cotidianas o la expresividad son desconsideradas como capitales corporales poderosos.

La investigación sobre los bloques de contenidos

Las prácticas deportivas dentro del paradigma del eficientismo y los ejercicios físicos dentro del paradigma de la salud/en forma se presentan como prácticas hegemónicas frente a otras con diferentes propósitos a las que se les concede menor importancia en la propia explicitación del currículum (Canales-Lacruz; Rey-Cao, 2008 ; Paechter, 2003 ; Táboas-Pais; Rey-Cao, 2012 ).

La investigación revela la importancia que el profesorado otorga a los contenidos deportivos y de condición física (Roble; Giménez; Abad, 2010 ; Robles et al ., 2013 ; Sicilia et al ., 2009 ) y a la función que la EF asume o debería asumir en la prevención de la obesidad infantil (Santos, 2005 ).

La desproporción que existe en los libros de texto entre los diferentes bloques de contenidos que establece el currículum de EF ha sido puesta de manifiesto en diferentes investigaciones (Díaz, 2003 ; González, 2005 ; Táboas-Pais; Rey-Cao, 2012 ). Todas ellas coinciden en el trato preferente que se les da a los contenidos de Condición física y Juegos y deportes.

Díaz ( 2003 ) realizó un análisis de los manuales de EF en el que el 50 por ciento de las sesiones desarrolladas se referían al bloque temático Juegos y Deportes . Tan solo el 9 por ciento fueron de Expresión Corporal y el 4 por ciento de Actividades Físicas en el Medio Natural (AMN). El 46 por ciento de las páginas se dedicaron al bloque Juegos y Deportes , frente al 8 por ciento dedicadas a la Expresión Corporal y el 5 por ciento a las AMN. Al mismo tiempo, las ilustraciones de los textos hacían referencia mayoritariamente a la élite deportiva.

González ( 2005 ) encontró una mayor presencia de los contenidos englobados dentro de los bloques de Condición Física y/o Juegos y Deportes . En ningún libro de texto se observó que la Expresión Corporal superase en páginas a los contenidos de Condición Física ni de Juegos y Deportes . El 52,94 por ciento de los manuales analizados presentan un mayor número de páginas dedicadas a los deportes colectivos que páginas dedicadas a los contenidos de expresión corporal.

Táboas-Pais y Rey-Cao ( 2012 ) pusieron de manifiesto que el deporte era la actividad predominante en las imágenes de los libros de texto de EF publicados bajo la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE). Los deportes constituyeron el 45,39 por ciento del total de imágenes analizadas. Las prácticas no deportivas con un mayor porcentaje fueron las relacionadas con la mejora de la condición física –13,7 por ciento–, las AMN –11,49 por ciento–, las artísticas –9,08 por ciento– y los juegos –8,93 por ciento–.

Otros trabajos evidencian la escasa presencia del bloque de expresión corporal en Secundaria (Robles et al ., 2013 ; Villard, 2013 ) y reivindican las posibilidades didácticas de las AMN en los centros educativos (Arribas et al. , 2008 ; Baena; Granero, 2008 ; Granero; Baena; Martínez, 2010 ; Santos; Martínez, 2011 ; Venero, 2007 ).

Estos antecedentes permiten formular las siguientes hipótesis:

Las prácticas deportivas y de fitness serán más representadas en los libros de texto que las prácticas corporales vinculadas con el juego, lo artístico, el medio natural, la introspección, lo laboral y las actividades de la vida diaria.

La representación de las prácticas corporales en la EF estará vinculada a un encarnamiento deportivizado y de fitness.

Método

El estudio fue de tipo empírico (Heinemann, 2003 ), descriptivo (Veiga; De La Fuente; Zimmermann, 2008 ) y comparativo (Piovani; Krawczyk, 2017 ) entre editoriales. La técnica de investigación fue el análisis de contenido (Neuendorf, 2002 ) mediante un instrumento de observación elaborado para este fin.

Muestra

La muestra estuvo formada por 6773 fotografías de 39 libros de texto de EF publicados por las doce editoriales españolas que editaron para los cuatro cursos de la ESO. Para aquellas editoriales que publicaron más de un proyecto se seleccionó el más próximo al año de publicación de la ley. Se analizaron todas las fotografías excepto en las que no se distinguía el tipo de práctica corporal.

Variables e instrumento

Las variables analizadas fueron tipo –clase o denominación de la práctica corporal–, ámbito –contexto y carácter específico de la práctica– y editorial –nombre comercial de la editorial–.

El instrumento se adaptó de un sistema de codificación anterior (Táboas, 2009 ). En el Cuadro 1 se mencionan los indicadores que operativizaron la dimensión práctica corporal.

Cuadro 1- Sistema de categorías. Dimensión práctica corporal

| Categoría | Indicadores |

|---|---|

| 1.1. Tipo de práctica | 1.1.1. Deportes |

| 1.1.2. Artísticas | |

| 1.1.3. Ejercicios de fitness y condición física | |

| 1.1.4. Actividades físicas en el medio natural | |

| 1.1.5. Introspectivas | |

| 1.1.6. Juegos | |

| 1.1.7. Laborales | |

| 1.1.8. Actividades vida diaria | |

| 1.1.9. Otras | |

| 1.1.10. No se distingue | |

| 1.2. Ámbito práctica | 1.2.1. Competitivo |

| 1.2.2. Educativo formal | |

| 1.2.3. Educativo no formal | |

| 1.2.4. Informal | |

| 1.2.5. Utilitario | |

| 1.2.6. Instrumentalizado | |

| 1.2.7. Escénico | |

| 1.2.8. No se distingue |

Fuente: Datos de la investigación.

Procedimiento

La validez, fiabilidad, objetividad y utilidad práctica (Heinemann, 2003 ) de la herramienta se comprobó en tres fases:

1. Prueba piloto . Se analizaron 539 imágenes, número acorde a los criterios de Lacy y Riffe ( 1996 ). Fueron seleccionadas mediante una tabla de números aleatorios.

2. Consulta a expertos/as. Se solicitó la opinión de tres expertos/as en análisis de contenido sobre la adecuación del sistema al objeto de estudio, exhaustividad y mutua exclusividad de las categorías, claridad en la redacción de las definiciones y minimización de la subjetividad del observador. La información se recogió con una escala de Likert (1 –muy en desacuerdo− y 5 –muy de acuerdo–) e información cualitativa complementaria. La mayoría de los ítems recibieron una valoración de 4 o 5 por los tres expertos/as.

3. Prueba intercodificadoras . Tres expertas en análisis de contenido categorizaron cincuenta imágenes pertenecientes a la muestra final. Veinte de las cincuenta imágenes respondieron a un muestreo no aleatorio en el que se seleccionaron casos que permitieran testar todas las subcategorías del instrumento. Las treinta restantes, correspondieron a un muestreo aleatorio simple. El alfa de Krippendorff reveló alta fiabilidad en todas las variables: tipo de práctica −a =.94, ámbito − a =.90−, espacio – a = .92 y nivel −a =.92−.

Una persona externa a este proceso codificó trescientas imágenes pertenecientes a la muestra final. Se calculó nuevamente el alfa de Krippendorff. La selección de las imágenes fue mediante muestreo aleatorio simple. El alfa de Krippendorff obtuvo alta fiabilidad: tipo de práctica − a =.96, ámbito − a =.84−, espacio – a = .87 y nivel − a =.85−.

Análisis estadístico

Se utilizó el software SPSS 20.0. Se realizó un análisis descriptivo univariante y bivariante – editorial y tipo; tipo y ámbito −. Se emplearon tablas de contingencia y residuos tipificados corregidos. Se aplicó el test Ji-cuadrado de Pearson –χ 2 – con un nivel de significación en el 5 por ciento −α=.05−.

Resultados

Para la descripción de la variable tipo de práctica corporal existen once casos perdidos –0,2 por ciento de la muestra final– por lo que n =6762.

En primer lugar, se presentan los datos en función del análisis global y a continuación se detallan las asociaciones que algunas editoriales presentaron con determinadas prácticas corporales (χ 2 : 944, p <.0001).

Tabla 2. Tabla de contingencia para las variables tipo de práctica corporal y editorial

| Tipo de práctica corporal | Nombre de la editorial | Total | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Almadraba | Anaya | Bruño- Pila-Teleña |

Edelvives | Kip Kiné | Laberinto | Paidotribo | Pila Teleña | Santillana | Serbal | Teide | ||||

| Deportes | Recuento | 162 | 99 | 43 | 189 | 521 | 339 | 223 | 570 | 83 | 226 | 312 | 337 | 3104 |

| Artíticas | Recuento | 40 | 20 | 11 | 60 | 160 | 110 | 87 | 146 | 7 | 47 | 27 | 31 | 746 |

| Fitness y condición física | Recuento | 189 | 91 | 4 | 59 | 274 | 133 | 115 | 147 | 41 | 43 | 82 | 42 | 1220 |

| AMN | Recuento | 23 | 14 | 21 | 29 | 84 | 52 | 79 | 157 | 7 | 29 | 51 | 29 | 575 |

| Prácticas de interiorización | Recuento | 12 | 6 | 0 | 1 | 19 | 7 | 15 | 8 | 5 | 21 | 1 | 11 | 106 |

| Juegos | Recuento | 28 | 4 | 1 | 61 | 77 | 18 | 18 | 81 | 1 | 21 | 10 | 19 | 339 |

| Laborales | Recuento | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 | 1 | 2 | 32 |

| AVD | Recuento | 3 | 13 | 6 | 8 | 30 | 11 | 10 | 13 | 6 | 14 | 2 | 5 | 121 |

| Otras | Recuento | 20 | 12 | 5 | 29 | 123 | 89 | 39 | 78 | 20 | 46 | 14 | 44 | 519 |

| Total | Recuento | 478 | 260 | 98 | 439 | 1290 | 760 | 587 | 1204 | 170 | 456 | 500 | 520 | 6762 |

(χ 2 : 944.006; gl 88; p < .0000)

Z Residuos tipificados corregidos mayores que 1,96 (valor absoluto) indican que hay más casos, si es positivo, o menos, si es negativo, que los que cabría esperar en caso de los valores fuesen independientes.

Fuente: Datos de la investigación.

La Tabla 1 muestra que la práctica corporal más representada en el global de la muestra fueron los deportes. Se contabilizaron 3104 fotografías –45,9 por ciento de la muestra final–.

Fue la práctica más representada en once de las doce editoriales. Los elevados residuos tipificados corregidos –Z– revelaron que dos editoriales −Teide y Serbal– estuvieron más asociadas al deporte de lo que cabría esperar en caso de una distribución homogénea entre las editoriales. Dedicaron más del sesenta por ciento de fotografías a este contenido –64,8 por ciento; Z=9 y 62,4 por ciento; Z=7,7 respectivamente–. En sentido inverso, cuatro editoriales mostraron menos fotografías deportivas que las que cabría esperar en caso de no asociación entre esas variables, si bien los porcentajes fueron igualmente muy elevados y constituyeron las segundas prácticas más representadas: Akal –33,9 por ciento; Z=-5,5–, Laberinto –38 por ciento; Z=-4–, Almadraba –38,1 por ciento, Z=-2,6– y Edelvives –40,4 por ciento; Z=-4,4–.

Las prácticas de ejercicio destinadas al fitness y a la mejora de la condición física aparecieron en 1157 imágenes, las segundas en porcentaje sobre el global de la muestra –18 por ciento–. Esta circunstancia se cumple en seis de las doce editoriales. Los elevados valores de los residuos tipificados corregidos indicaron que sobre todo dos editoriales –Akal, 39,5 por ciento; Z =12,7 y Almadraba, 35 por ciento; Z =7,3− tuvieron más fotografías de prácticas de fitness y condición física de las que cabría esperar en caso de no asociación entre ambas categorías. En sentido inverso, destacan la menor presencia de esta práctica corporal en las editoriales Anaya –4,1 por ciento; Z =-3,6– en la que ocuparon el séptimo lugar en presencia; Teide –8,1 por ciento; Z =-6,2–; Santillana –9,4 por ciento; Z =-5–; Paidotribo –12,2 por ciento; Z =-5,8 y Bruño-Pila Teleña –13,4 por ciento; Z =-2,6–.

En tercer lugar, se representaron las prácticas corporales artísticas. Aparecieron en 746 imágenes –11 por ciento–. Este tercer lugar lo ocuparon en siete de las doce editoriales. Los residuos tipificados revelaron que las editoriales Laberinto –14,8 por ciento; Z =3,1– y Kip-Kiné –14,5 por ciento; Z =3,2– mostraron un porcentaje ligeramente mayor del que cabría esperar en caso de independencia. Las editoriales que presentaron menos prácticas artísticas de las que cabría esperar fueron Pila Teleña, Serbal y Teide –4,1 por ciento; Z =2,9, 5,4 por ciento; Z =-4,2 y 6,0 por ciento; Z =-3,8, respectivamente–.

Las AMN aparecieron en 575 imágenes –8,5 por ciento– y ocuparon el cuarto lugar de representación en el global de la muestra. Anaya fue la editorial que presentó mayor asociación positiva con las AMN −21,4 por ciento; Z =4,6− y, en menor medida, Laberinto −13,5 por ciento; Z =4,5− y Paidotribo −13,0 por ciento; Z=6,2−. Las tres editoriales que mostraron menos AMN de lo que cabría esperar fueron Pila Teleña –4,1 por ciento; Z =-2,1–; Akal –4,8 por ciento; Z =-3–, Teide –5,6 por ciento; Z =-2,5 y Edelvives –6,5 por ciento; Z =-2,9–.

Los juegos se representaron en 339 fotografías –5,0 por ciento–. Fue la quinta práctica corporal más representada. Pero en once de las 12 editoriales presentaron porcentajes inferiores al global de la muestra. Esto fue debido a que la editorial Bruño-Pila Teleña presentó un porcentaje muy superior −13,9 por ciento; Z =8,8−. Los juegos estuvieron muy poco presentes especialmente en Pila Teleña –0,6 por ciento; Z =-2,7–, Anaya −1,0 por ciento; Z =-1,8 por ciento−, Almadraba −1,5 por ciento; Z =-2,6−, Serbal −2,0 por ciento; Z =-3,2−, Kip-Kiné –2,4 por ciento; Z =-3,5– y Laberinto –2,6 por ciento; Z =-2,3 por ciento–.

En un porcentaje inferior se mostraron las actividades de la vida diaria –AVD– con 121 imágenes –1,8 por ciento–, las prácticas introspectivas con 106 imágenes –1,6 por ciento–, Las prácticas corporales menos representadas fueron las laborales con 32 fotografías –0,5 por ciento–. Las 519 fotografías restantes –7,7 por ciento– representaron otras prácticas distintas a las especificadas anteriormente, por ejemplo, la capoeira , el patín en línea, la acampada o el monopatín. Todas estas prácticas aparecieron en porcentajes muy pequeños en las doce editoriales −Véase Tabla 1 − por lo que muchas casillas presentaron menor frecuencia que cinco, lo que dificulta su análisis. No obstante, es importante señalar la mayor asociación entre las prácticas introspectivas y Santillana –4,6 por ciento; Z =5,4–, las prácticas laborales y Anaya–7,1 por ciento; Z =9,7– y las AVD con Almadraba –5 por ciento; Z =4– y Anaya –6,1 por ciento, Z =3,3–.

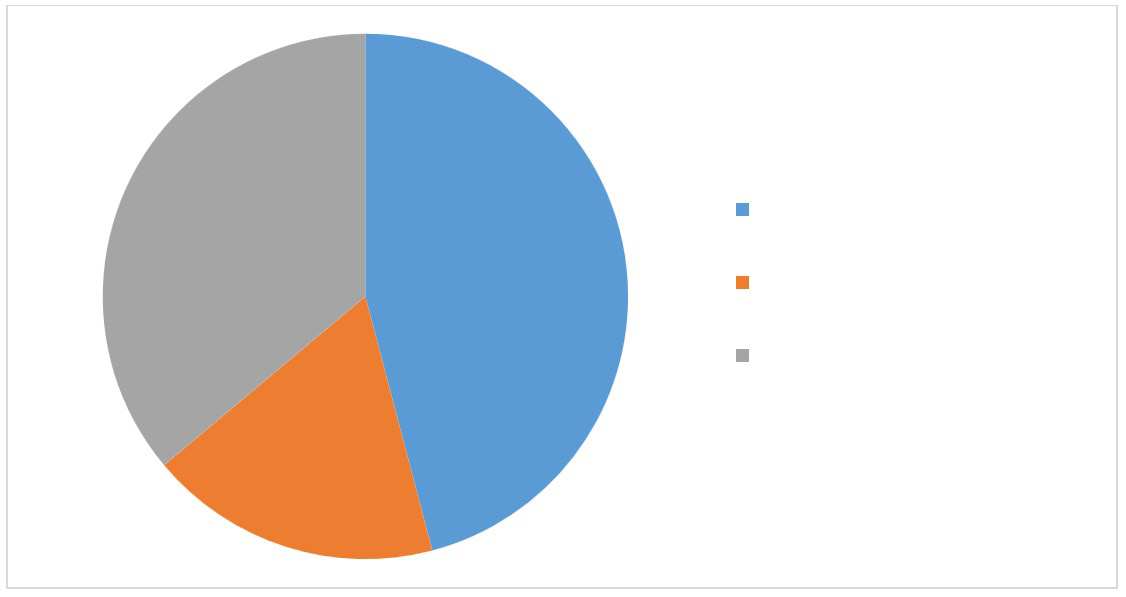

En el Gráfico 1 se presenta un resumen simplificado de estos datos que permite contrastar mejor la hipótesis. Solo dos tipos de prácticas corporales aglutinaron más del 60 por ciento de la muestra –63,9 por ciento–: los deportes –45,9 por ciento– seguidos de las prácticas de fitness y condición física –18 por ciento–. Los otros siete tipos de prácticas corporales conformaron el 36,1 por ciento de la muestra.

Fuente: Datos de la investigación.

Gráfico 1- Presencia de deportes y ejercicios de fitness y condición física

La segunda hipótesis anticipaba que la representación de la EF estaría vinculada al encarnamiento deportivizado y de fitness. Para este cruce de variables existieron 989 casos perdidos –14,6 por ciento de la muestra final– por lo que n =5784.

Las cuatro prácticas corporales más representadas en el ámbito de la EF escolar –educación formal– fueron los deportes –43,6 por ciento–, el fitness y condición física –27,1 por ciento–, los juegos –12,2 por ciento– y las artísticas –8,3 por ciento–. En un porcentaje mucho menor se representaron las AMN –3 por ciento–, las introspectivas –1,3 por ciento, las AVD –0,5 por ciento, otras –4 por ciento– y, lógicamente, no hubo representación de prácticas laborales –0 por ciento–.

El análisis de contingencia mostró que la variable ámbito de práctica estuvo relacionada con la variable tipo de práctica corporal (χ 2 : 6721,331, p <.0001). El análisis de los residuos tipificados confirmó que había más fotografías de fitness y condición física ubicadas en la EF escolar –educación formal– de lo que cabría esperar en caso de no asociación entre variables –27,1 por ciento; Z =10,3–. Situación que se produjo también con los juegos –12,2 por ciento, Z =13,1–. No ocurrió lo mismo con los deportes, que si bien fueron el tipo de práctica corporal que más se representó en las clases de EF, los residuos tipificados – Z =-2,2– indicaron que la proporción es menor de la que cabría esperar en caso de una distribución homogénea de los deportes en todos los ámbitos. La representación de deportes solo fue mayor a la que cabría esperar en el ámbito competitivo –85,2 por ciento; Z =38,8–, resultado esperable por la especificad del ámbito. Sin embargo, la representación de prácticas de fitness y condición física fue mayor de la que cabría esperar, no solo en el ámbito de la educación formal, sino también en la no formal –25,9 por ciento; Z =6,5–, la informal –24 por ciento; Z =6,5– y el ámbito instrumentalizado –93,5 por ciento; Z =19,2–. Este último resultado también previsible por la especificidad del ámbito. Los juegos aparecieron también más representados de lo que cabría esperar en el ámbito informal –6,5 por ciento; Z =2,2–, pero con mucha menor intensidad que en la EF.

Discusión

La hipótesis primera ha sido corroborada parcialmente. Las prácticas deportivas y de fitness fueron más representadas en los libros de texto que las prácticas corporales vinculadas con el juego, lo artístico, el medio natural, la introspección, lo laboral y las actividades de la vida diaria. Las prácticas corporales más recurrentes responden al cuerpo eficaz o al cuerpo en forma.

No obstante, fue solo parcialmente corroborada, porque si bien es cierto que el discurso deportivizado fue mayoritario en todas las editoriales –once presentaron los deportes como la prá ctica corporal más frecuente y solo una presentó mayor número de imágenes de fitness y condición física que de deportes–, también es cierto que el discurso del fitnes s-condición física fue superado en cinco editoriales por otras prácticas diferentes al deporte. Por tanto, en los manuales escolares de la EF el modelo deportivo es hegemónico mientras que el fitness parece estar configurándose como compañero en esa hegemonía. Los datos muestran un ligero aumento en la representación de las prácticas corporales fit con respecto a los resultados encontrados en las fotografías de los manuales LOGSE (Táboas-Pais; Rey-Cao, 2012 ). Vinculado a este incremento, la representación de otras prácticas corporales relacionadas con las AMN, las actividades artísticas o los juegos han disminuido. Esta evolución estaría reflejando el cambio hacia el paradigma de la actividad física para la salud (Veiga; Martínez, 2007 ; Santos, 2005 ) y la belleza (Marca; Rodríguez, 2012 ) que se viene produciendo en la última década en la EF. La preocupación prioritaria por los problemas de sobrepeso, la obesidad y la belleza inclinan a la EF hacia su instrumentalización como práctica de fitness . Las lógicas neoliberales se están filtrando en la EF escolar a través del discurso del ethos empresarial proyectado en la cultura fit : hacer de los cuerpos unidades extraordinariamente productivas (Landa, 2011 ). Parafraseando a Vicente ( 2007 ), estamos presenciando la reproducción de una ética médico-deportiva de sujeción: el cuerpo preso de la vida saludable. Un discurso instrumentalizado en el que las prácticas corporales solo son relevantes si nos ponen en forma , nos hacen eficaces o nos aproximan a la belleza.

La EF escolar aborda en sus manuales el cuerpo de forma excesivamente mecanicista atribuyéndole unos registros de resultados óptimos relacionados con la eficacia y el resultado (Canales-Lacruz; Rey-Cao, 2008 ). Estas autoras proponen, al igual que Elena Gallo ( 2012 ) la diversificación de sus contenidos. Incorporar otras prácticas en términos de multiplicidad y en perspectivas distintas a las organicistas, rebatir las formas hegemónicas que normalizan y situarse en un yo puedo en lugar de un deber ser (Gallo, 2012 , p. 840). En este sentido, recomiendan privilegiar las prácticas que precisamente tuvieron menor representación en los textos analizados, discursos ajenos a las lógicas del capital y del mercado: el cuerpo de la ternura, el cuerpo de la labor, el cuerpo hedonista, el cuerpo singular y local, el cuerpo en trance, el cuerpo ensimismado… Cuerpos que se presentan en prácticas cotidianas, de juego, ritual, danza, introspección o expresión artística.

La vinculación de los tipos de prácticas corporales con los bloques de contenido del currículo evidencia que los manuales otorgan más importancia al bloque de Juegos y Deportes y Condición física y Salud que al resto de bloques planteados: Expresión Corporal y AMN. Estos datos corroboran los resultados encontrados en las imágenes de los libros de texto de EF de la LOGSE (Táboas-Pais; Rey-Cao, 2012 ) e investigaciones precedentes en las que se analizó la presencia de los bloques de contenidos en los libros de texto de EF (Díaz, 2003 ; González, 2005 ). Además, coinciden con estudios que analizan el desarrollo de contenidos en las aulas de EF (Sicilia et al ., 2009 ).

La infravaloración del discurso del cuerpo expresivo ha sido puesta de manifiesto en un estudio precedente sobre libros de texto de Táboas-Pais y Rey-Cao ( 2012 ), y paralelamente en un estudio sobre las percepciones del profesorado sobre el papel de la expresión corporal en el currículo de EF. El profesorado participante indicó que la expresión corporal no está en condiciones de igualdad con los otros contenidos que son considerados más tradicionales (Villard, 2013 ). La encuesta realizada por Robles et al. ( 2013 ) al profesorado de secundaria de la provincia de Huelva evidenció que el bloque de Expresión corporal y el bloque de AMN son los menos valorados por los y las docentes.

A pesar de que once de las doce editoriales analizadas centran sus fotografías en los deportes, la editorial Anaya continúa otorgándole mayor importancia que el resto al bloque de AMN. Este dato coincide con lo expuesto por Táboas-Pais y Rey-Cao ( 2012 ) al respecto de la edición de los materiales curriculares de EF en la LOGSE.

Los datos encontrados en los manuales analizados no coinciden con los criterios aportados por Rey-Cao, Táboas-Pais y González-Palomares ( 2014 ) que indican que los contenidos visuales de los libros de texto deben equilibrar los porcentajes de imágenes que representen contenidos de deportes y condición física con los vinculados a los bloques de expresión corporal y AMN.

La hipótesis segunda ha sido confirmada. La representación de las prácticas corporales en la EF estuvo asociada al encarnamiento deportivizado y fit . Es importante resaltar que el incremento de imágenes de actividades de fitness y condición física que se detecta con respecto a los libros de la LOGSE está relacionado con el aumento de imágenes en el ámbito educativo formal. Este conjunto de resultados vuelve a hacer hincapié en que en la EF actual prima el paradigma de la salud/forma/belleza y el paradigma de la eficiencia. Esta tendencia a la instrumentalización se refleja en el microcosmos que suponen los contenidos visuales de los libros de texto, de ahí la importancia que tiene que el profesorado analice las prácticas educativas dirigidas a modificar el conjunto de significados sociales atribuidos (Piedra et al ., 2013 ). Las prácticas de fitness tienen un elevado poder de penetración visual porque están presentes de forma más frecuente de lo que cabría esperar no solo en las imágenes ubicadas en el ámbito de la educación formal, sino en el de la educación no formal, informal e instrumental. La EF es muy permeable a las lógicas de mercado y cede espacio en su currículum a sus productos. La cultura fit surge como dispositivo cultural vinculado a prácticas comerciales, pero quizás el interrogante que formula Landa ( 2011 , p. 1) en su tesis doctoral tenga en breve una respuesta vacía “¿Cómo esta práctica se diferencia de la gimnasia del Estado y de la Educación Física?”. Quizás estemos presenciando como la educación formal, en este caso la EF, se coloca al servicio de la lógica neoliberal. De nuevo actuando como una biotecnología pero en un contexto en el que los aparatos de verificación ya no son solo la clínica que determinó la orientación médica e higiénica de la EF, sino los mass media y el mercado (Preciado, 2013 ), y sin duda en este sector opera potentemente la cultura fit (Landa, 2011 ; 2014 ; Sánchez-Serradilla, 2016 ). Mientras tanto hay otros encarnamientos invisibles, frágiles y sin voz.

Conclusión

Los libros de texto de EF analizados transmiten una cultura corporal sesgada en diversidad de prácticas corporales. Este hecho puede comprometer las elecciones del alumnado con respecto a sus experiencias corpóreas y consolidar su imaginario en función de los capitales corporales hegemónicos en la sociedad contemporánea. Capitales que se centran en un modelo de cuerpo bello, saludable y perfecto, y en un modelo de práctica físico-deportiva competitiva y de éxito.

El paradigma de la actividad física para la salud/en forma se afianza junto con el paradigma del eficientismo deportivo en los contenidos visuales de los libros de texto de EF. Paralelamente, la representación de las AMN, las actividades artísticas o los juegos disminuye. La representación de las prácticas corporales en los libros de texto de EF de la Ley Orgánica de Educación (LOE) no presenta grandes diferencias con la existente durante la vigencia de la LOGSE. Es un discurso eminentemente deportivizado, si bien se observa un incremento del discurso del fitness.

Los datos evidencian una EF en la que el encarnamiento es acorde a una racionalidad mecanicista e instrumental y a las lógicas del cuerpo neoliberal. Los resultados ponen en relieve la necesidad de visibilizar y privilegiar prácticas corporales que respondan a otras experiencias corpóreas alejadas de las lógicas del capitalismo. Prácticas invisibilizadas en el discurso corporal hegemónico y que están vinculadas con lo artístico, lo hedonista, lo expresivo y lo singular.

Es necesario mantener un elevado sentido crítico en la edición y manejo de los contenidos visuales porque la diversificación de la cultura corporal exige un trabajo exhaustivo de revisión del tipo de prácticas corporales que se visibilizan y se configuran como realidad en el microcosmos de los libros de texto. Según Peirats et al. ( 2016 ), una posible estrategia sería la de contar en las editoriales con equipos de asesoramiento pedagógico que se encargaran de la selección de esos contenidos visuales.