1. Introdução

A história da produção científica no Ocidente tem sido apresentada e divulgada, majoritariamente, a partir do ponto de vista masculino. Essa produção, por um longo período, e, ainda hoje, é narrada como feitos de homens brancos cisgêneros. Como resultado dessa história, uma imagem de cientista foi veiculada e permanece compondo diferentes cenários sociais, culturais e acadêmico-científicos. Desde o século XX, pesquisadoras/es do campo dos estudos feministas vêm denunciando e problematizando tais cenários e história. Destacamos, dentre outras publicações, as de Londa Schienbinger (2001)1, Ana Alice Alcântara Costa e Cecilia Maria Bacellar Sardenberg (2002), Evelyn Fox Keller (2009) e Ilana Lowy (2009).

Na educação escolar, a história da produção científica no masculino, tem sido reiterada pelos livros didáticos, um dos principais documentos, artefatos e dispositivos pedagógicos. Parte significativa destes livros veiculou/veicula, distribuiu/distribui e contribuiu/contribui, na reiteração de um pensamento-imagem de cientista homem, branco, europeu. Portanto, participa do processo de distribuição de certa imagem, de certo discurso de verdade2 e de certo sujeito produtor desta ciência.

Problematizar as formas de veiculação de quem são os sujeitos e as sujeitas3 produtores/ as da ciência nos livros didáticos, e em outros artefatos, documentos e dispositivos pedagógicos, pode subverter os arranjos de gênero tornados universais e provocar deslocamentos e rupturas nos modos de pensar e discutir quem produz e produziu a ciência no Brasil e no mundo. Na escola, sem dúvida alguma, é, também, por meio de livros didáticos que se faz ecoar narrativas de ciência. Elas podem ou não apresentar a ciência como empreendimento de homens brancos. Historicamente, estes livros excluíram e invisibilizaram as mulheres da produção científica. Mas a história e as narrativas podem ser alteradas.

Diante de tais possibilidades, indagamos: Quais mulheres brasileiras da ciência estão presentes em livros didáticos de Biologia aprovados pelo PNLD nas edições de 2012, 2015 e 2018? De que modo elas foram apresentadas nestes livros? A formulação destas questões é situada na premissa de que a presença ou a ausência de mulheres brasileiras da ciência, em livros didáticos de Biologia, apontam para o que, por meio deles, se ensina sobre a ciência e sobre os/as cientistas. Nesse movimento, buscamos estabelecer relações com o cenário da produção científica nacional; problematizar o modo como os livros selecionados para a pesquisa tornam (ou não) presentes as mulheres brasileiras da ciência e apresentar as possíveis continuidades ou descontinuidades com certa história da ciência na escola.

O Corpos, gêneros e sexualidades4 está organizado, além desta introdução, nas seguintes partes: Alianças teóricas, com indicação de autores/as com os/as quais nos aliamos e conceitos que operamos; Trilhas metodológicas, em que apresentamos os caminhos metodológicos percorridos na construção da investigação; Mulheres brasileiras da ciência nos livros didáticos de Biologia, com os resultados de nossa incursão pelos livros didáticos de Biologia; e, por fim, nossas considerações finais.

2. Alianças teóricas

Na multiplicidade de caminhos teóricos, fizemos alianças com os Estudos Culturais, Feministas e alguns conceitos foucaultianos, como o de dispositivo, discurso de verdade e poder5. Nossa justificativa para tais alianças assentase nos seguintes argumentos: 1- os campos teóricos assinalados fornecem ferramentas conceituais indispensáveis para pensarmos as discussões de gênero, de mulheres, de ciência, de livro didático e de educação escolar de modo articulado e complexo; nos permitem apontar para a compreensão de que os significados não são definidos a priori, mas construídos, negociados, disputados e interpretados a partir dos e nos contextos sociais e políticos mais amplos, portanto, são inscritos em relações de poder (Maria Lúcia WORTMANN, 2001); 2 - a ciência e a educação escolar participam da produção e distribuição de discursos de verdade sobre quem produz e quem não produz verdade, conhecimento; 3- as mulheres mesmo participando da produção do conhecimento científico têm suas lutas e produção apagada e/ou silenciada.

A leitura que tais campos fazem da ciência, embora guardem suas especificidades, demarcam críticas e rupturas com o modelo de ciência que sustenta a generalização, a universalização, a normalização, a fragmentação, a referência única. Pautado, portanto, na perspectiva positivista, que defende um método universal de produção do conhecimento. Produção essa tomada e divulgada como neutra, objetiva, racional, replicável e produtora de verdades únicas e definitivas. Desse modo, o campo dos Estudos Culturais (EC)6 defende a retirada da prática e do conhecimento científico

[...] do âmbito exclusivo da epistemologia e trazem qualquer discussão sobre essa prática e sobre esse conhecimento para o mundo da vida. Desta maneira, em todas as discussões empreendidas nesse campo estão, sempre e necessariamente, implicadas e problematizadas relações assimétricas de poder, força, dominação, controle e prestígio (WORTMANN; VEIGANETO, 2001, p. 21).

Os EC, ao inscreverem a ciência no campo da cultura, assumem o caráter heterogêneo e aberto da ciência. Neles, não é possível desarticular o conhecimento e a prática científica da materialidade em que são produzidos, pois há:

[...] uma conexão radical entre conhecimento e materialidade, as atividades de produzir e fazer circular o conhecimento científico estão, necessária e imanentemente, conectadas a quaisquer outras atividades culturais e, por isso, são inseparáveis de questões de ordem social, econômica e política (WORTMANN; VEIGA-NETO, 2001, p. 40).

A produção científica, assim, adquire sentido à medida que se constitui discursivamente, e à medida que é localizada e situada socioculturalmente. Ela é inscrita na história, permeada pelos valores de cada época e sociedade, não podendo ser neutra nem universal, muito menos apolítica e desinteressada. Desse modo, os objetos, problemas e instrumentos de pesquisa estão sempre vinculados e disputados por interesses sociais, políticos, econômicos e culturais. Eles são produzidos por sujeitos autorizados/ as a participarem e publicizarem os saberes e conhecimentos validados. Sujeitos situados do ponto de vista de classe, raça/etnia, gênero, sexualidade, entre outros marcadores.

De outra parte, quando recorremos aos estudos feministas7, nas vertentes da crítica feminista à ciência, produzida no entrelaçamento de integrantes do movimento social e de acadêmicas feministas, localizamos também o questionamento acerca da suposta neutralidade, objetividade e universalidade atribuídas à ciência; a reivindicação do lugar das mulheres na produção do conhecimento científico; o processo excludente da prática da ciência; as explicações deterministas e naturalistas apresentadas sobre a noção de sujeito; o silenciamento e apagamento das mulheres na produção da ciência; a atribuição do masculino à ciência e a sua prática.

Para Sardenberg (2002, p. 97)

[...] a crítica feminista historiciza a Ciência, voltando-se para a análise de como a categoria de gênero tem, historicamente, influenciado os conceitos de conhecimento, sujeito cognoscente, justificativas e práticas de investigação ditas científicas.

Neste sentido, a autora aponta como o gênero é pensado como uma categoria de análise e de produção do conhecimento científico.

Outra autora que discute a emergência da categoria gênero na crítica feminista é Keller (2009, p. 131). Para ela, o interesse dos estudos de gênero pela ciência tratou-se de

[...] abri-la a uma dimensão silenciada e oculta da História e da Filosofia das Ciências. Jamais se havia suposto que o gênero pudesse ser o fator primordial do desenvolvimento social ou científico; somente que era um fator largamente negligenciado pela História e pela Filosofia das Ciências e, portanto, sua importância se revela frequentemente surpreendente. Pesquisar a função simbólica do gênero na Ciência se confirmou extremamente produtivo para compreender a maneira como a Ciência funciona, uma vez que isso esclarece nitidamente os papéis da linguagem, da cultura e da ideologia na construção da Ciência (KELLER, 2009, p. 131).

Cabe destaque, na citação supracitada, do que afirma a autora acerca dos papéis da linguagem, da cultura e ideologia na construção da ciência. Entendemos que a linguagem e a cultura atribuem sentidos, práticas, criam realidades, produzem mundo e posições de sujeito. Ao ser atribuída uma linguagem no masculino, ela institui a posição homem produtor do conhecimento, da ciência. Ao serem seus sujeitos sempre referidos no masculino, a linguagem cria cultura científica no masculino. Dessa maneira, são produzidos mecanismos de invisibilização e apagamento de feitos de mulheres e de produção de mulheres da ciência. Este mundo e realidades são imageticamente produzidos no masculino. São estas realidades, práticas e sujeitos que chegarão à escola e aos textos didaticamente produzidos para disseminarem tais intentos.

As cientistas feministas, ao operarem com gênero como categoria de análise, recusaram a suposta neutralidade, objetividade e universalidade da ciência, pois entenderam que não poderia ter tais status uma produção desenvolvida por e para um grupo restrito de indivíduos: homens, brancos, ocidentais, das classes dominantes (SCHIEBINGER, 2001; Laura Susana Duque ARRAZOLA, 2002; SARDENBERG, 2002; Elizabete Rodrigues da SILVA, 2008; LÖWY, 2009). A crítica feminista à ciência, além de reconhecer o caráter histórico e social da produção científica, propõe a construção de epistemologias críticas feministas, com uma pluralidade de posicionamentos e assertivas. Essa pluralidade inclui desde uma epistemologia crítica do conhecimento científico em uma perspectiva de gênero, até a produção de uma ciência feminista. Nela, o sentido de implicação social e política não se distancia da prática científica situada, de “saberes localizados”.

A noção de “saberes localizados” foi proposta por Donna Haraway (1995), uma bióloga feminista para quem o conhecimento, por ser “situado” histórica e socialmente, não pode ser pensado nem divulgado como universal. O conhecimento, nessa acepção, é sempre parcial. Essa parcialidade estaria vinculada ao lugar físico e mental que ocupamos [e também àqueles que não ocupamos] a partir dos instrumentos teóricos e políticos com os quais operamos em sua produção. Haraway, em contraposição à noção de objetividade transcendente, defende que a objetividade seria baseada na “localização limitada” e no “conhecimento situado”, pois apenas uma perspectiva parcial poderia possibilitar uma visão objetiva e nos tornaria “responsáveis pelo que aprendemos a ver” (HARAWAY, 1995, p. 21).

Paula Corrêa Henning (2007, p. 172), a partir do pensamento foucaultiano, defende que a ciência demarca e legitima quem são os indivíduos que podem “dizer-se cientistas”. Como um campo restrito, que exclui uns e reconhece outros, define que “não são todos que podem falar da Ciência, fazer Ciência e sentirem-se cientistas”. A autorização para falar e fazer ciência determinada, em geral, por/para homens, é denunciada por diversas pesquisadoras. Elas têm afirmado que as mulheres foram historicamente excluídas, invisibilizadas, marginalizadas, silenciadas e apagadas [do campo restrito] da ciência (SCHIEBINGER, 2001; SILVA, 2008; LÖWY, 2009; Fabiane Ferreira da SILVA, 2012; Paula Regina Costa RIBEIRO, 2014; Hildete Pereira MELO, 2018; Ligia RODRIGUES, 2018).

A marginalização das mulheres na sociedade, também nos campos científicos, foi amplamente justificada por homens, em razão de uma anatomia, fisiologia e psicologia ditas femininas (Lourdes BANDEIRA, 2008). As marcas biológicas inscritas nos corpos femininos, foram e têm sido utilizadas para hierarquizar, normalizar e demarcar esses corpos a posições de menor valor e poder, ou seja, a posições que os situam no campo da menoridade, por exemplo, para o exercício da razão.

Os discursos de verdade, na Modernidade, em articulação com vieses androcêntricos e com pressupostos de cientificidade (biológico-deterministas), contribuiu para os processos de normalização e hierarquização das mulheres. Marina Fisher Nucci (2018) afirma que “[...] a Ciência não investiga simplesmente, mas constitui, ela própria, a diferença” (NUCCI, 2018, p. 33). Ela aponta, a partir de outras pesquisadoras, que no campo científico se instalou a diferença entre homens e mulheres pelo argumento de pesquisas neurocientíficas, entre outras, que afirmam a existência de diferenças cerebrais entre homens e mulheres - diferenças que tornam o feminino, as mulheres, como incapazes para a produção do conhecimento. Fabíola Rohden afirma tratar-se “[...] de uma remodelagem do dualismo de gênero e da “substancialização da diferença” - ou seja, do enraizamento do gênero em determinadas marcas corporais -, através das ciências do cérebro” (ROHDEN, 2010, p. 33).

Assim, as mulheres foram destituídas da capacidade de formulação de pensamento, adjetivadas como sentimentais, sensíveis e subjetivas, foram destinadas à vida privada, ao cuidado com a casa e com a família (SCHIEBINGER, 2001; KELLER, 2006; BANDEIRA, 2008). Elas foram identificadas como as que carregam características associadas ao coração e ao corpo. Características utilizadas para posicionaremnos em certo lugar social. Já os homens, adjetivados como objetivos e inteligentes, foram destinados ao mundo do trabalho, incluindo o da ciência e da política, pois suas características, vinculadas à mente e à razão, os tornaram aptos para tais lugares (SCHIEBINGER, 2001; KELLER, 2006; BANDEIRA, 2008).

Para além do recorte de gênero, marcas de raça/etnia e classe, entre outras, são tomadas para a produção de toda uma organização social, econômica, política, cultural, educativa, científica. A todos os homens e mulheres era [é] garantido o acesso ao mundo da ciência, ou a grupos específicos de homens e mulheres? Com relação às mulheres, a todas elas o mundo do trabalho é inacessível, ou somente para algumas delas?

Ao debruçarmo-nos sobre a questão do sujeito cognoscente, é preciso a consideração de que raça/etnia, sexualidade, classe, nacionalidade importam. Estes e outros marcadores sociais constituem e produzem efeitos sobre o/a sujeito/a. Desta forma, ao nos interessarmos pela questão das mulheres da ciência, recusamos a categoria universal mulher. Tal recusa se justifica por entendermos que a ideia mulher é produzida no âmbito sociocultural e é atravessada por relações de poder. Desta forma, raça, gênero, classe e sexualidade são movimentadas para a produção de diferentes experiências do exercício do poder. Há diferentes experiências quando dizemos/pensamos/ vivemos mulheres. Estas diferentes experiências são demarcadas por outras operações como a do racismo. Neste sentido, as feministas negras (d)enunciam o que viveram e vivem mulheres negras. Elas, foram, por exemplo, violentamente forçadas ao trabalho, ao aleitamento de filhos/as de brancas, ao abandono de seus/suas filhos/filhas, muitas vezes à fome, por processos de escravização (cuja herança nefasta ainda perdura até hoje).

Carla Akotirene (2019, p. 28) afirma que “[...] inequidades de gênero nunca atingiram mulheres em intensidades e frequências análogas”. Ela permite que pontuemos que, à medida que o campo científico foi sendo ocupado por mulheres, os marcadores de raça, etnia, classe, nacionalidade, entrecruzados, foram se agudizando. Isso nos provocou pensar sobre qual(is) mulher(es) são autorizadas a compor o campo científico e qual(is) continuam invisibilizadas, excluídas, apagadas e marginalizadas.

Ao perguntar sobre as mulheres brasileiras da ciência nos livros didáticos de Biologia, buscamos compreender as ressonâncias e [possíveis] descontinuidades desses processos históricos. Tais mulheres são configuradas por atravessamentos de raça/etnia, de gênero, de sexualidade, de local de moradia, entre outros/ as. As mulheres brasileiras são inúmeras. Elas resultam de muitos processos de colonização, de muitos processos de violência - objetivos e subjetivos. Os livros didáticos, são documentos e artefatos que também participam da produção de quem pode ou não pode ser mulher e mulher da ciência. Eles dizem do que pode ser ou não ser pensado como ciência. Neste sentido, eles participam da produção de processos identitários e de processos educativos, culturais e políticos. Esta produção nos interessa pela posição acadêmica e teórica por nós assumida e exposta neste Corpos, gêneros e sexualidades.

3. Trilhas metodológicas

Nossa perspectiva metodológica reitera o modo implicado e situado de fazer e pensar a ciência e o conhecimento. Recusamos a generalização e universalização, investimos em análises contextualizadas e no entendimento de que a ciência é prática política e interessada. Esse movimento nos convoca a adotar e a explicitar os nossos posicionamentos. Os textos dos livros didáticos, tomados como artefato cultural, documento e dispositivo, reiteram a possibilidade de pensá-los como resultantes de múltiplas interações; de processos complexos marcados por intensas disputas travadas nos contextos educacionais, sociais, econômicos e culturais (Elizabeth MACEDO, 2004).

Os livros carregam indícios da história do passado, do presente e do futuro; podem ser tomados como documentos por se constituírem como registros de marcas, de tempos, disputas, saberes e políticas, como tomamos a partir da leitura de Jacques Le Goff (2013). Para o autor, documento é “um produto da sociedade que o fabricou segundo as relações de forças que aí detinham o poder” (p. 546). Com essa inspiração reconhecemos que o livro didático de Biologia carrega vestígios das condições históricas, políticas, educativas e culturais da época de sua produção. Nele também estão inscritas as negociações estabelecidas pelas/os diversas/os agentes que definem o modo de configuração do que pode e deve ser a Biologia escolar.

Assim, o livro didático resulta de montagens e remontagens do que foi, do que é e do que pode ser colocado em funcionamento, em nome da Biologia, na escola. É, portanto, um dispositivo de poder. O dispositivo é

um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são os elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode tecer entre estes elementos (FOUCAULT, 1979, p. 244).

Os livros didáticos atuam sobre os corpos docentes e discentes, impõem gestos, condutas e comportamentos, portanto, dão a pensar sobre o que é e o que pode um corpo, o que é e o que pode um corpo mulher e/ou um corpo homem. Neste sentido, reiteramos que o livro didático pode ser pensado como dispositivo que atua para fazer falar ou calar. Ele impõe um conjunto de ordenamentos e agenciamentos. A noção do livro didático como dispositivo foi tomada pelo nosso grupo de pesquisa (Elenita Pinheiro de Queiroz SILVA; Fátima Dezopa PARREIRA, 2013) a partir de Foucault (1979) e Agambem (2009).

Agambem (2009) amplia o conceito de dispositivo de Foucault afirmando-o como “[...] qualquer coisa que tenha de algum modo a capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos seres viventes” (AGAMBEM, 2009, p. 40).

O livro didático de Biologia, em suas páginas e lições, determinam, modelam, asseguram, orientam, interceptam, capturam os modos de ensinar e de aprender. Eles participam, pelo dito e não dito, da produção da Biologia escolar, dos corpos, da formação do corpo docente e discente, da disseminação e das intencionalidades políticas de diversas agências, dentre elas o Estado.

A noção do livro didático como artefato cultural foi formada em aliança com Joanalira Corpes Magalhães (2012) para quem este é visto como uma produção carregada de valores, representações, saberes de “[...] um dado tempo e de uma determinada sociedade [...] que nos ensinam modos de ser e estar no mundo, construindo e reproduzindo significados” (MAGALHÃES, 2010, p. 36-37). Assim, os livros didáticos (re)constroem, (re)produzem e veiculam narrativas, histórias e discursos de verdades. Não atuam sozinhos, uma vez que são produzidos por e para pessoas determinadas e específicas. Atendem e desobedecem a regras e condutas disputadas no tecido social, cultural e científico.

Nosso grupo de pesquisa8, ao se interessar por pesquisa sobre os livros didáticos, o faz a partir de três justificativas: a Biologia, no Ensino Médio, e as Ciências da Natureza, no Ensino Fundamental, são as disciplinas escolares historicamente convocadas a abordar o corpo humano e, a partir dele, as questões relativas a gênero e sexualidade. Tais disciplinas, em geral, abordam o corpo humano ancoradas em um certo discurso biológico-determinista (SILVA, 2010). A segunda justificativa diz respeito ao fato de que os livros didáticos ao produzirem e se comprometerem com ensinamentos sobre o masculino e o feminino, participam das muitas maneiras de configurar narrativas ditas “científicas”, narrativas que reiteram discursos de gênero, corpo e sexualidade. Além disso, como apontam os estudos feministas, o discurso de gênero constitui e é constitutivo da Biologia, tanto no que tange o caráter epistêmico dessa ciência, como pela generificação dos sujeitos que atuam na produção do conhecimento científico (SCHIEBINGER, 2001; KELLER, 2009; NUCCI, 2018). A terceira justificativa é a de que os livros didáticos de Biologia estão repletos de saberes, sentidos e significados sobre a ciência e os/as cientistas, portanto ensinam sobre o fazer ciência e sobre o ser cientista, como referido pela segunda autora deste Corpos, gêneros e sexualidades, em publicação de 2020. E, por fim, a quarta justificativa é de que o livro didático é resultado de uma das principais, em termos de financiamento, políticas públicas de educação - a política do livro e material didático. Com financiamento público, em um país de dimensão continental, este artefato, documento e dispositivo deve ser, publicamente, analisado e problematizado. Esta é uma das tarefas, entre muitas, que apontamos como de acompanhamento da efetivação da política pública - tarefa do fazer científico.

Um último aspecto que defendemos é o fato de que, pelo livro, processos de justiça ou de injustiça sociais podem ser configuradas. Acerca desse último aspecto, temos a dizer que, uma vez que apostamos na possibilidade de o livro revelar experimentações de continuidades e descontinuidades dos arranjos tradicionais de gênero na ciência, de manter e/ou romper com a produção de uma narrativa inclusiva de gênero na produção do conhecimento científico, ele também pode ou não se configurar como local de manutenção da violência sobre segmentos da população, dentre eles, a população de mulheres.

No processo de seleção de livros que compuseram o corpus investigativo, aqui apresentado, recorremos aos Guias do livro didático de Biologia - material disponibilizado no site do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) a cada edição do PNLD e que apresenta informações sobre o processo de avaliação, bem como resenhas com características das obras aprovadas. A partir do Guia, foram eleitas as obras aprovadas mais distribuídas em três edições do PNLD - 2012; 2015 e 2018, que tiveram nenhuma ou pequena alteração na autoria (ordem dos nomes dos autores e/ ou das autoras e/ou inclusão ou exclusão de um autor ou autora) e nenhuma mudança no grupo editorial.

Desta forma, estão discutidas e apresentadas neste Corpos, gêneros e sexualidades quatro coleções: i) BIO - Sônia Lopes e Sérgio Rosso; ii) Biologia - César da Silva Júnior, Sézar Sasson e Nelson Caldini Júnior; iii) Biologia Hoje - Fernando Gewandsznajder, Sérgio V. Linhares e Helena Pacca; e iv) Biologia/Biologia em Contexto - Gilberto R. Martho e José Mariano Amabis. Essas coleções estiveram entre as coleções mais adotadas por docentes/ escolas no território nacional (BRASIL, s.d; CARMO, Karla Vieira, 2019)9.

A adoção do termo mulheres brasileiras da ciência é também uma escolha teórico-metodológica e política. Na pesquisa desenvolvida por uma das autoras deste trabalho (Alessandra Pavolin Pissolati FERREIRA, 2020), base para a formulação deste Corpos, gêneros e sexualidades, houve a intenção de circunscrever a atenção para as mulheres que atuavam produzindo conhecimentos científicos em uma determinada área do conhecimento. Neste Corpos, gêneros e sexualidades, ampliamos a intencionalidade de Ferreira (2020) no sentido de afirmamos não uma ciência brasileira, mas mulheres brasileiras da ciência. Demarcamos, assim, a localização das mulheres da ciência. Esta localização nos serve para dizermos da singularidade das mulheres brasileiras - brancas, negras, indígenas, pardas - em seus atravessamentos com outros marcadores sociais e culturais. Além disso, no movimento de busca pelas mulheres brasileiras da ciência nos livros didáticos analisados, consideramos mulheres aquelas que assim foram referidas pelo livro, ou que apresentavam as marcas do que chamamos de sociabilidade da mulher: adorno, vestimentas, traços fisionômicos, bem como aquelas cujos nomes eram socialmente lidos como de mulheres (FERREIRA, 2020).

A pesquisa de Ferreira (2020) analisou 36 livros didáticos, registrando em fichas e quadros elaborados para tal fim, as referências as mulheres da ciência, tanto na forma textual quanto imagética. Para esse Corpos, gêneros e sexualidades, concentramos nossa busca nas mulheres brasileiras da ciência nos livros destinados ao/à estudante. O manual do/a professor/a foi também consultado, mas com intenção de identificar possíveis orientações, recomendações, comentários ou ampliação das discussões sobre as mulheres brasileiras da ciência mencionadas no livro do/a estudante.

No movimento analítico, nos aproximamos da análise documental defendida por Le Goff (2013), em interseção com as proposições de Foucault. Ele defende que a análise do documento, na perspectiva do documento como monumento, exige desencadeamento de um processo de questionamento do livro a fim realizar a operação de desmontagem, reorganizar as informações e localizar pistas que permitam analisar as condições de produção dos documentos (LE GOFF, 2013). Foi esse o movimento que construímos quando buscamos nos livros didáticos de Biologia pelas mulheres brasileiras da ciência.

Empreendemos uma leitura adensada pelos rastros e evidências deixados nos/pelos livros acerca das mulheres brasileiras da ciência, problematizamos as ressonâncias dos contextos de produção dos livros didáticos analisados, bem como as possíveis rupturas e continuidades, com intuito de discutir as suas potencialidades na construção do debate sobre gênero, mulheres e ciência.

4. Mulheres brasileiras da ciência nos livros didáticos de Biologia

A referência para indicação “mulheres brasileiras da ciência”, estava na marcação apresentada pelos livros didáticos analisados. Por marcação consideramos a referência ao gênero - mulher, por meio da linguagem - emprego de expressões definidas e/ou flexionadas no gênero feminino, como a cientista, a pesquisadora; menção a nomes ou pronomes referidos à mulher na Língua Portuguesa e cultura brasileira; traços de sociabilidade da mulher: adornos, vestimentas, traço fisionômico; e a indicação de que era uma cientista de determinado campo vinculado à Biologia escolar. Acerca do último aspecto, também buscamos pela formação acadêmica das mulheres referidas.

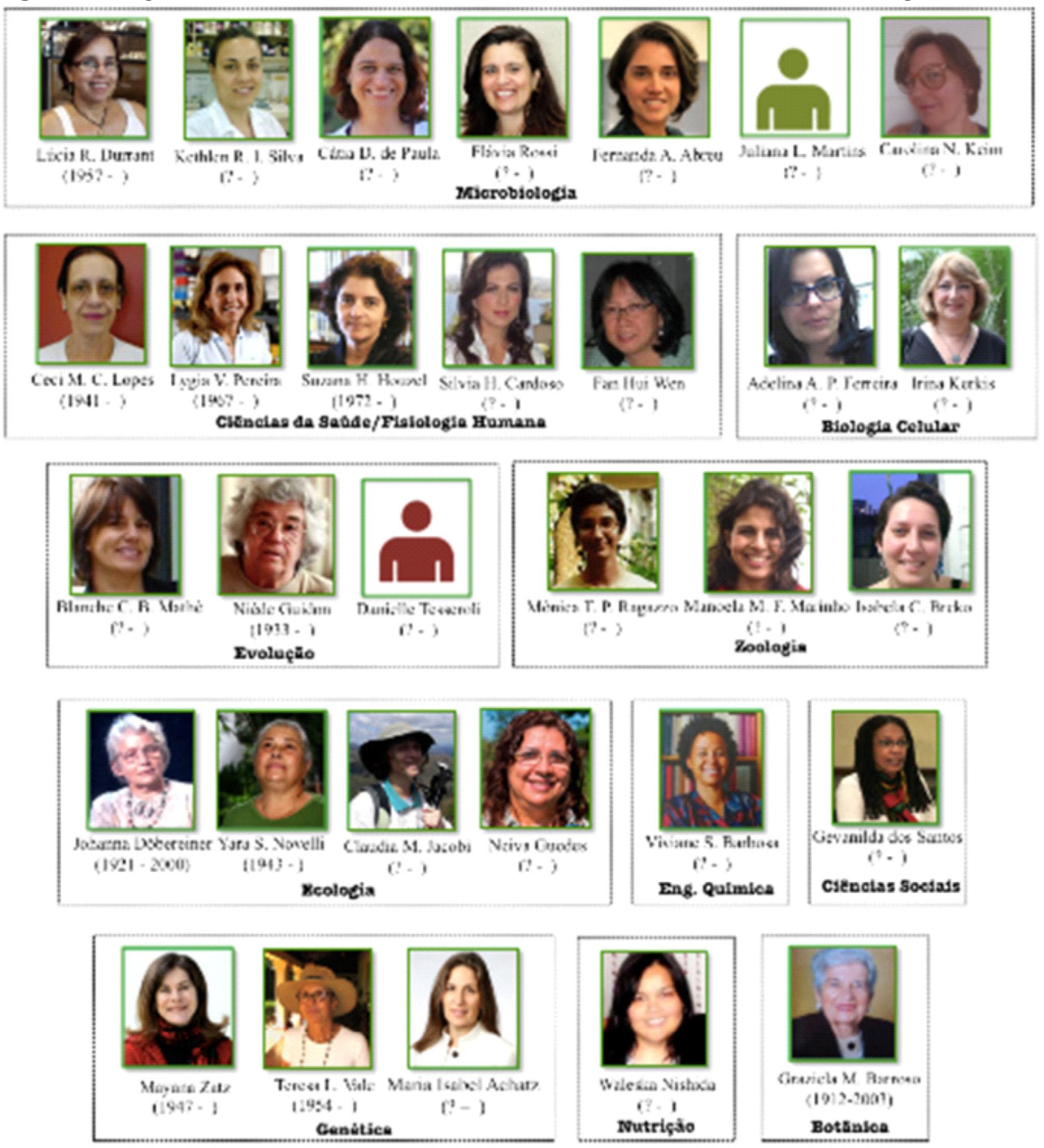

Localizamos a indicação de 31 mulheres brasileiras da ciência referidas pelos/as diferentes autores/as - e equipe editorial - nos livros didáticos de Biologia das quatro coleções aqui investigadas. Esquematizamos o resultado desse exercício por meio da Figura 1, com intenção de apresentá-las imagética e nominalmente.

Fonte: Informações dos livros didáticos analisados. Elaborado por Ferreira (2020).

Figura 1 Imagens das mulheres brasileiras associadas à ciência nos livros didáticos de Biologia analisados

Os nomes e as áreas a que estão vinculadas as mulheres brasileiras da ciência foram obtidos a partir de informações presentes nos livros didáticos analisados. Já as imagens (fotos) foram selecionadas a partir de registros presentes em bases de dados públicas, como currículo lattes, páginas de universidades em que atuaram ou atuam, assim como redes sociais.

Nos últimos anos do século XX, assistimos a uma política do campo da discussão de gênero e ciência, que alimentou e fez crescer movimentos de incentivo do interesse e ingresso de meninas e mulheres em carreiras científicas (IDG, 2020; ONUBR, 2020). Um caminho tomado foi o de (re)conhecimento de mulheres atuando na produção científica da ciência. Esse caminho tem sinalizado e legitimado a ciência como lugar de/para mulheres (Jaqueline LETA et al., 2006; FREITAS; Nanci Stancki LUZ, 2017; MELO; RODRIGUES, 2018). Nesse sentido, há uma presença majoritária de referência a brasileiras, quando comparadas a qualquer outra nacionalidade, nos livros analisados. Esse dado posiciona o país como lócus de produção de ciência e as mulheres brasileiras como sujeitos da ciência (FERREIRA, 2020).

O mosaico construído pelas imagens das mulheres aponta para as marcas de raça/etnia e sociabilidade do feminino (vestimentas, adornos, traços fisionômicos), bem como para as áreas de conhecimento às quais elas foram associadas nos livros didáticos. Entendemos que, com isso, é possível pensar e discutir a presença das mulheres brasileiras da ciência de modo a pontuar alguns elementos que nos dizem sobre a complexidade que atravessa a discussão gênero, mulher e ciência. Estes elementos estão dispostos nos subitens que seguem.

4.1 Um olhar para gênero e raça/etnia

A figura 1 aponta para o traço de pertencimento étnico-racial da maioria das mulheres brasileiras que, de algum modo, são associadas à produção da ciência - elas são mulheres brancas. Das 31 mulheres referidas a feitos da ciência, apenas duas são negras: Gevanilda dos Santos e Viviane dos Santos Barbosa. Na busca que fizemos na internet sobre elas, localizamos que Gevanilda dos Santos é graduada em História, mestra pelo Programa de Estudos PósGraduados em Ciências Sociais, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1992) e autora de livros sobre as desigualdades das relações raciais no Brasil. Viviane dos Santos Barbosa é graduada em Química, pela Universidade Federal da Bahia e mestre em Engenharia Química pelo Delft University of Technology, na Holanda. Cabe ressaltar que estas mulheres não compõem o quadro de pesquisadoras das áreas das Ciências da Natureza.

Para Betina Stefanello Lima (2017), a participação de mulheres negras é menor do que a de mulheres brancas na posição de bolsistas do CNPq em todos os níveis de bolsa (Tabela1).

Tabela 1 Distribuição de bolsas do CNPq por gênero e raça

| Iniciação Científica | Mestrado | Doutorado | Produtividade em Pesquisa | |

|---|---|---|---|---|

| Mulheres | 58% | 53% | 51% | 36% |

| Mulheres brancas | 60% | 61% | 62% | 76% |

| Mulheres negras | 32% | 27% | 22% | 7% |

| Mulheres indígenas | 0,2% | 0,3% | 0,3% | 0,3% |

Fonte: Extraído e adaptado de Lima (2017).

Na incursão realizada por Lima (2017), nos dados acerca da distribuição de bolsas do CNPq no ano de 2015, ano de produção das obras do PNLD 2018 - o último analisado, revela que a presença das mulheres decresce à medida que o nível de formação/atuação aumenta. As bolsas de produtividade em pesquisa são destinadas aos/às profissionais que se destacam entre seus pares e são geralmente lidas como um indicador de qualidade e competência - nos parâmetros avaliados que incluem, entre outros, quantidade e impacto das produções/ publicações - além de sucesso profissional na área da ciência no país. É exatamente nesse nível que as mulheres, e especialmente as mulheres negras e indígenas, são minoria.

É importante destacar que a produção científica brasileira tem como lócus instituições públicas, especialmente as Universidades públicas em Programas de Pós-Graduação stricto sensu (DANTAS, 2004; CLARIVATE ANALYTICS, 2017). Desta forma, o acesso e a permanência de mulheres - brancas, negras, indígenas, trans - no Ensino Superior é uma exigência quando consideramos a interseção gênero, raça/etnia, diversidade sexual, ciência.

A este respeito, apresentamos dados estatísticos do Censo da Educação Superior (2021) em nosso país, considerando a participação/presença das mulheres nesse nível de ensino. Elas/ nós representam/os 58,1% das/os estudantes matriculados/as e 61% das/os concluintes do ensino Superior no país (BRASIL, 2021). A taxa média de defesa de teses de doutorados por mulheres é de 55% e tem sido maior a cada ano (BRASIL, 2021; Suzane Carvalho da Vitória BARROS; Luciana MOURÃO, 2020). No entanto, quanto ao exercício docência no nível superior 52,98% são homens (BRASIL, 2021). Como integrantes dos Comitês de assessoramento do CNPq, coordenadores/as de área da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e de coordenador/a de Programas de Pesquisa, as mulheres também são minoria (16,6%, 27%, 36%, respectivamente) (BARROS; MOURÃO, 2020).

Com relação às bolsas de produtividade, o cenário identificado por Lima (2017) se mantém. Rocelly Cunha, Magda Dimesteim e Candida Dantas (2021), identificaram, em levantamento realizado em 2019, nas bases de dados do CNPq, que 35,6% das bolsas foram alcançadas por mulheres. Considerando o recorte étnico-racial, Maria Marony Sousa Farias (2022) afirma que, em 2020, 10% dos/as pesquisadores/ as de produtividade em pesquisa, no Brasil, são pretos/as ou pardos/as e 0,2% indígenas. Estes dados reverberam a manutenção de um padrão de desigualdades de gênero, raça/etnia na formação e produção científica.

A publicação da Portaria Normativa n° 13 pelo Ministério da Educação em 2016, que convoca os programas de pós-graduação a apresentarem propostas de inclusão de pretos/as, pardos/as, indígenas e pessoas com deficiência, induziu à criação de ações afirmativas para garantir o acesso a esse nível de escolaridade (Anna Carolina VENTURINI; FERES-JÚNIOR, 2020). No entanto, as autoras indicam que o formato das medidas e políticas adotadas varia nas instituições e programas de pós-graduação. Os programas possuem autonomia para definição dos critérios de atribuição das cotas de bolsas, por isso é importante investigar os desdobramentos dessas políticas não apenas no acesso à pós-graduação, mas também na distribuição de bolsas e condições de permanência. Além disso, investigações que se debrucem sobre os atravessamentos de gênero e ciência podem também contribuir para o fomento de informações para criação de medidas, ações e políticas com intuito de promover a equidade de gênero no campo científico e o cumprimento de um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.

Os livros didáticos analisados, ao se constituírem como espaços de (re)produção e veiculação de saberes sobre ciência e cientistas, em consonância com o cenário nacional, reafirmam a ciência como um empreendimento de sujeitos brancos/as, isso em um país, cuja maioria da população, cerca de 54%, é negra (IBGE, 2019). Nos livros didáticos analisados, a presença de Gevanilda dos Santos se dá pelo registro escrito de seu nome e a de Viviane dos Santos Barbosa, pela apresentação de uma fotografia e indicação de sua inserção no campo científico, além do seguinte texto:

[...] A escravização dos negros, mesmo após seu término, deixou consequências muito negativas para a sociedade como um todo: preconceitos de cor, marginalização, diferenças sociais e etc. Mesmo assim, algumas pessoas conseguiram se destacar em áreas tradicionalmente mais fechadas, como a Ciência (LINHARES; GEWANDSZNAJDER; Helena PACCA, 2016, p. 65) [grifo nosso]

O texto do livro traz elementos que podem oportunizar a discussão da ciência a partir de uma abordagem interseccional de gênero e raça. No entanto, não há indicações no manual do/a professor/a que fomentem, ou apontem para essa potencialidade, ficando sob responsabilidade do/a docente, com sensibilidade e condições teóricas, para realizá-la (FERREIRA, 2020).

De acordo com Florença Freitas Silvério e Douglas Verrangia (2021), a presença de mulheres cientistas negras no livro didático, ainda que de forma minoritária, tem início após a promulgação da lei 10.639/2003 e das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico Raciais. No referido trabalho, afirmam que “[...] essa diminuta inserção tem efeito cosmético, que está longe de, de fato, desestabilizar a imagem do cientista homem como a representação por excelência do cientista” (p. 349). As três edições do PNLD - 2012, 2015 e 2018 analisadas ocorreram após a promulgação dos marcos legais mencionados, e nelas está reiterada a ausência de mulheres brasileiras negras da ciência nas páginas dos livros didáticos analisados, o que evidencia ainda a existência de um longo caminho a ser percorrido para materialização dessas normativas, no que tange à discussão sobre gênero, ciência e educação. Quando consideradas as três edições do PNLD analisadas, demarcamos que a narrativa do sujeito da ciência, quando ela menciona as mulheres não brancas, são, sumariamente, silenciadas, apagadas, ausentes. Assim, permanece a narrativa de uma ciência exclusivamente branca e apenas de efeito cosmético, como apontado por Silvério e Verrangia (2021).

As produções científicas que entrelaçam as discussões de gênero, ciência e educação têm sinalizado para a necessidade de garantir visibilidade às produções científicas de mulheres, de incentivar o acesso e permanência de meninas e mulheres em áreas e carreiras científicas, além de empreender uma discussão epistemológica da ciência. Algumas investigações apontam que o caminho para romper com a lógica hegemônica da ciência como reduto masculino perpassa pela educação (UNESCO, 2018; María Elina ESTÉBANEZ, 2022). Se, por um lado, a subversão de estereótipos de gênero e a presença de modelos de mulheres cientistas, são aspectos importantes a serem considerados, por outro, ações de incentivo e permanência, como as políticas de ações afirmativas que assegurem que mulheres não brancas - negras, indígenas, pardas - são urgentes (UNESCO, 2018; BELLO, ESTÉBANEZ, 2022). Particularmente em modelos sociais que sustentam as lógicas racistas, sexistas, capitalistas.

Os livros didáticos de Biologia são produções culturais de um dado tempo e sociedade. O tempo e cultura considerados pelos livros analisados pressupõem e carregam as marcas de um modelo civilizatório que exclui todas que estão fora do mundo branco da ciência. Assim, ao não veicularem em suas páginas mulheres brasileiras da ciência negras, (re)produzem saberes sobre elas e estabelecem conexões com o cenário nacional de produção científica, em que as mulheres negras são excluídas do mundo da ciência.

Diante disso, os caminhos se entrecruzam, em um movimento que aponta para a importância de ações e políticas afirmativas que garantam o acesso e a permanência de mulheres na ciência, especialmente de mulheres negras, indígenas, trans, para que se torne possível demarcar a ciência como lugar de todas as mulheres. Para além disso, e reconhecendo o papel da educação nesse processo, espera-se que essa contribua para o processo de visibilizar e dar centralidade a estas mulheres brasileiras da ciência na sala de aula, através dos livros didáticos e de outras ações/recursos didático-pedagógicos. A aposta que fazemos é a de que essas ações combinadas podem contribuir para subverter a narrativa da ciência como reduto masculino, branco, de classe média/alta. Uma aposta para romper com estereótipos de gênero e sinalizar para jovens meninas que a ciência é sim um espaço que pode ser por elas ocupado.

4.2 Formação de um mosaico

Nos livros didáticos de Biologia analisados, como ilustrado na figura 1, verificamos que as mulheres brasileiras da ciência estão vinculadas a uma diversidade de campos de saber, e que esses não se restringem às Ciências Biológicas. Identificamos, pelas indicações das áreas de cada mulher referida, que há áreas com maior número de mulheres, como é o caso da Microbiologia e das Ciências da Saúde/Fisiologia Humana, e outras com número bastante reduzido, como, por exemplo, a Botânica.

Na construção do mosaico (Figura 1), a atribuição das áreas de atuação das mulheres ocorreu a partir da indicação delas nos livros e/ ou a partir das unidades temáticas ou assuntos que elas foram associadas. No entanto, se transpusermos os dados do livro, em concordância com as áreas de conhecimento do CNPq, ainda que sejam percebidas alterações, o agrupamento das mulheres citadas, em algumas áreas, se mantém (Tabela 2).

Tabela 2 As áreas do CNPQ em que as mulheres citadas nos livros didáticos estão localizadas

| Áreas do CNPq | Quantidade |

|---|---|

| Ciências Humanas - Arqueologia | 1 |

| Ciências Sociais | 1 |

| Engenharia - Química | 1 |

| Ciências Agrárias | 5 |

| Ciências da Saúde | 5 |

| Ciências Biológicas | |

| Genética | 5 |

| Morfologia | 1 |

| Fisiologia | 1 |

| Microbiologia | 5 |

| Ecologia | 2 |

| Zoologia | 3 |

| Botânica | 1 |

| Total | 31 |

Fonte: Elaborado pelas autoras. Informações extraídas do currículo lattes das citadas nos LDs.

De acordo com Schiebinger (2001), o agrupamento das mulheres em determinadas áreas do conhecimento é um fenômeno comum quando se investiga a trajetória das mulheres na Ciência. Essa autora afirma que as mulheres tendem a se concentrar em áreas consideradas soft10, como é o caso das Ciências da Vida e das Ciências Humanas, sendo essas áreas de menor prestígio e remuneração.

De acordo com Ângela Maria Freire de Lima e Souza (2002, p. 79):

É nesse contexto que o gênero se impõe: os homens são naturalmente dotados das habilidades exigidas pelas ciências “secas” [hard], enquanto que as mulheres, exatamente porque são desprovidas, também na sua essência, dessas mesmas habilidades, são naturalmente atraídas pelas ciências “molhadas” [soft]. Vemos assim que o meio científico reproduz fielmente os estereótipos de gênero já consagrados na sociedade; histórica e socialmente, a objetividade sempre esteve associada ao masculino e a subjetividade, ao feminino; as mulheres foram expulsas do campo da objetividade em função de sua sensibilidade, intuição, seu apego às coisas da alma etc., em um contexto em que subjetividade é fonte de erro.

As Ciências Biológicas, nessa polarização, poderiam ser lidas como soft sciences, uma vez que se ocupam dos estudos da vida. No entanto, de acordo com Souza (2002), a Biologia se caracteriza como uma hard Science. Ela apresenta bases epistemológicas, predominantemente positivistas, ancoradas em experimentações e métodos quantitativos, buscando construir generalizações e defendendo a neutralidade e a objetividade na produção do conhecimento.

Ao longo da história, a posição das Ciências Biológicas nas soft science, especialmente devido aos estudos de História Natural, de caráter descritivo, fez com que essa fosse considerada uma área no campo científico possível para as mulheres. Assim, mesmo com as mudanças nas bases epistemológicas que ocorreram nessa ciência, como anunciado por Souza (2002), as mulheres se mantiveram no campo. Elas são a maioria das pessoas matriculadas nos cursos de Ciências Biológicas (Andreia BARRETO, 2014) e dos/as bolsistas do CNPq (LIMA; Maria Lúcia de Santana BRAGA; Isabel TAVARES, 2015). Tais dados apontam para o modo como os livros didáticos de Biologia participam de mecanismos de silenciamento e apagamento das mulheres da ciência.

Por outro lado, nessa área, elas tendem a se concentrar em determinados campos - Genética, Microbiologia, Nutrição e Saúde Coletiva enquanto uma minoria está na Botânica e Zoologia como anunciado por Cunha, Dimesteim e Dantas (2021), na categoria bolsistas PQ nas Ciências da Vida - que inclui as Ciências Biológicas. Os dados que encontramos nos livros didáticos de Biologia, como evidenciado na figura 1 e na tabela 2, reafirmam os indicados pelas autoras referidas.

Entendemos que há barreiras (in)visíveis que têm orientado mulheres a seguirem em determinados campos das Ciências Biológicas. Uma das hipóteses que levantamos, e na qual pretendemos nos debruçar na continuidade de nossas investigações, é a de que o gênero opera na produção de uma divisão entre atividades de pesquisa desenvolvidas em campo e em laboratório, ainda que na prática essas atividades se sobrepõem, de forma semelhante como se impõem na polarização da ciência em hard e soft, como apontado por Souza (2002) (FERREIRA, 2020).

4.3 Como elas aparecem nos livros didáticos?

Fabiani Figueiredo Caseira e Joanalira Corpes Magalhães (2019, p. 271), ao analisarem artefatos culturais que abordam as mulheres na ciência, afirmam ser necessário “[...] sempre problematizar que representatividade é essa apresentada nos artefatos que buscam visibilizar a história de mulheres cientistas”. Em nossas investigações, temos pensado sobre quem são as mulheres brasileiras da ciência, como elas são apresentadas nos livros didáticos, o que a presença dessas [e não de outras] e a forma com que elas aparecem nos livros, ensinam sobre gênero, ciência e cientistas. Isso porque, como já indicado, entendemos que há intencionalidade no livro didático. Ele é espaço de (re)produção e veiculação de significados culturais e, assim, a partir das (in) visibilizações, são produzidos saberes sobre as mulheres da ciência.

As mulheres brasileiras da ciência são posicionadas, nos livros didáticos analisados, predominantemente nos textos que chamamos de complementares/acessórios, que incluem os textos dos boxes e de atividades/exercícios, apresentam caráter transitório no decorrer das edições e são mostrados nas margens dos textos de conteúdo específico (FERREIRA, 2020).

As únicas exceções são as cientistas Suzana Carvalho Herculano-Houzel, Blanche C. B. Mathé e Danielle Tesseroli. As três são mencionadas exclusivamente na coleção Biologia, de autoria de Gilberto R. Martho e José M. Amabis, edição PNLD - 2012. Herculano-Houzel é nomeada no primeiro volume do livro em um texto sobre as células do tecido nervoso por sua produção em coautoria com Roberto Lent, onde demonstraram que o cérebro humano tem o mesmo número de neurônios e células da glia (AMABIS, MARTHO, 2010). Já as cientistas Mathé e Tesseroli são nomeadas no terceiro volume por experimentos de seleção artificial que realizaram, conjuntamente, sobre moscas (AMABIS, MARTHO, 2010).

A margem é o lugar que as mulheres brasileiras da ciência são posicionadas nos livros. Uma leitura que fazemos é a de que os saberes por elas produzidos não cabem nos textos específicos dos livros, fundantes do conhecimento biológico. Os livros, ao posicioná-las à margem, reiteram a narrativa de certa história da ciência que marginalizou, invisibilizou e excluiu mulheres do campo científico. Eles também as (re)produzem.

Para além do lugar em que são posicionadas no livro didático, importa o modo como são apresentadas ao/a leitor/a. Os livros carregam as mulheres brasileiras da ciência, em suas páginas, através do recurso escrito e/ou imagético. Das 31 mulheres, cinco são retratadas com utilização de imagens, a saber: Viviane S. Barbosa, Johanna Döbereiner, Neiva Guedes, Mayana Zatz e Graziela Maciel Barroso. As demais são mencionadas nos livros por meio do registro escrito de seus nomes.

Alguns trabalhos que buscaram pela imagem de cientista indicam que, embora esse cenário tenha se ampliado com a veiculação de imagens de mulheres, ele continua sendo masculino (KOSMINSKY, 2002; BULDU, 2006; MILLER et al., 2018). Quando pensamos sobre o papel da educação formal nesse processo, entendemos que os livros didáticos podem contribuir para a produção de uma imagem diversa de gênero, de mulheres. No entanto, na investigação de que trata este Corpos, gêneros e sexualidades, identificamos que o livro reitera o viés androcêntrico da ciência, uma vez que 86% dos sujeitos da ciência retratados nos livros são imagens de homens (FERREIRA, 2020).

As formas pelas quais as mulheres brasileiras da ciência são apresentadas nos livros pode ser compreendida a partir do grau de visibilidade delas como produtoras do conhecimento científico e da importância das suas produções, a saber: a) valorização do sujeito e do saber produzido; b) indicação de autoria do saber/ teoria/tecnologia produzida; c) comentarista/ consultora de determinado assunto/temática; e d) referência superficial - indica o nome, mas não traz informações sobre a cientista, sua produção e/ou importância/centralidade/atuação no campo de atuação (FERREIRA, 2020). As mulheres brasileiras da ciência estão presentes nos livros analisados em todas essas formas (Tabela 3).

Tabela 3 Forma de apresentação das mulheres brasileiras da ciência

| Formas de apresentação | Edição | Total* | ||

|---|---|---|---|---|

| 2012 | 2015 | 2018 | ||

| Valorização do sujeito e saber produzido | 3 | 1 | 6 | 10 |

| Indicação de autoria do saber/teoria/tecnologia produzida | 8 | 4 | 8 | 20 |

| Comentarista/consultora | 1 | 1 | 8 | 10 |

| Referência superficial | 1 | 1 | 7 | 9 |

| Total | 13 | 7 | 29 | 49 |

Fonte: Elaborado pelas autoras a partir de informações dos livros analisados.

* Nos livros mais de uma forma pode ser visualizada.

A tabela indica que a forma de apresentação que predomina é a indicação de autoria. A segunda é a que posiciona a mulher da ciência como comentarista/consultora e aquela em que há valorização da mulher como sujeito da ciência. A forma de apresentação incomum nos livros é a referência superficial - eles optam por trazê-las no texto a partir de suas produções ou da atuação em determinado campo; o que possibilita comentar sobre assuntos/temáticas diversas.

A indicação de autoria e o lugar de comentarista/consultora são formas que colocam os/as leitores/as em contato com as mulheres brasileiras da ciência. No entanto, consideramos que o modo de apresentação que valoriza a mulher como sujeito da ciência é o que tem maior potencial de contribuir para romper com a imagem, nos livros didáticos, da ciência como reduto masculino. A tabela 3 indica que, na edição de 2018 do PNLD, há, de modo mais contundente, o posicionamento das mulheres brasileiras da ciência, como produtoras de ciência - em que há valorização da mulher como sujeita da ciência e indicação das suas contribuições para o campo científico.

Além disso, quando consideradas todas as formas de apresentação, no conjunto, os livros aprovados no edital do PNLD 2018 são os que fazem maior número de menção às mulheres brasileiras da ciência. Tal aspecto indica que as discussões sobre os entrelaçamentos de gênero e ciência, especialmente da importância de (re) conhecer a produção científica de mulheres, tem ecoado e atravessado a produção dos livros didáticos. Há pistas de uma possível tentativa de ruptura com o modelo universalizado de cientista e de uma perspectiva mais inclusiva de gênero.

Um movimento realizado na análise foi o da busca pela referência da apresentação das mulheres da ciência em companhia de outros/as sujeitos da ciência. Nesse movimento, foi identificado que elas estão posicionadas de modo individual, em coautoria e com participação de outros/as pesquisadores/as no mesmo (con) texto11 conforme apresentamos na Tabela 4.

Tabela 4 Presença das mulheres brasileiras da ciência nos livros didáticos analisados

| Coautoria | Compartilhando (con)texto | Total | |

|---|---|---|---|

| Pesquisador(es) | 2 | 8 | 10 |

| Pesquisadora(s) | 4 | 2 | 6 |

| Ambos | 11 | 0 | 11 |

| Individual - mulheres | - | - | 22 |

Fonte: Elaborado pelas autoras a partir dos livros analisados.

Schiebinger (2001) afirma que a história das mulheres na ciência foi mediada pela presença masculina, visto que a possibilidade de participação delas em círculos científicos e contextos de produção do conhecimento foi condicionada à posição de assistente de seus companheiros ou familiares - pais e irmãos. Esse processo fez com que mulheres ficassem anônimas ou fossem “esquecidas”, que tivessem sua atuação (in)visibilizada e apagada da ciência. Efeitos dessa história podem ser identificados, por exemplo, no Prêmio Nobel, em que, no total de sujeitos da ciência laureados nas áreas de Medicina, Física e Química (616 premiados/ as), 20 são mulheres e apenas três delas foram laureadas por trabalhos sem coautoria com homens (NOBEL PRIZE, 2020).

Nos livros didáticos de Biologia analisados, as mulheres brasileiras da ciência são mencionadas, na maioria das vezes, individualmente. As formas individuais e em coautoria de uma produção, ou compartilhando o (con)texto, são, conjuntamente, as que predominam nos livros. A apresentação individual pode contribuir para uma narrativa da ciência como produção isolada, e, por sua vez, pode reforçar a imagem de cientistas como geniais, ou de mulheres que se sobressaíram como exceção. Mas esta forma também tem potencial para provocar rupturas com a histórica visão sexista da ciência, em que a presença de mulheres foi condicionada à presença masculina. Elas foram lidas e posicionadas como sujeitos à margem da produção científica.

5. Considerações finais

Os livros analisados, ao retratarem as mulheres brasileiras da ciência em suas páginas, veiculam e (re)produzem saberes, sentidos e significados sobre ser mulher cientista no Brasil, o que contribui para legitimar qual(is) corpos são autorizados a atuar na e produzir ciência.

A presença das mulheres cientistas brasileiras nos livros didáticos analisados não aponta para um único destino, mas para diferentes possibilidades de trajetos, o que nos permite indicar que há grande complexidade na discussão acerca dos entrelaçamentos de gênero, mulheres e ciência. Assim, ora é possível perceber nos livros ressonâncias de uma história da ciência centrada no masculino, que excluiu, invisibilizou e marginalizou as mulheres na produção do conhecimento científico, ora localizamos pequenas tentativas de rupturas/ descontinuidades com essa história.

Além disso, os livros didáticos são espaço de (re)produção e veiculação de saberes sobre ciência e sobre cientistas. Assim, se por um lado o aumento da representação de mulheres cientistas é apontado como uma das estratégias na busca por igualdade de gênero na ciência, tendo a educação formal papel importante nessa trajetória, por outro, a presença de mais mulheres atuando no campo científico pode contribuir para a construção de uma imagem de ciência como lugar possível para as mulheres.

Nos territórios dos livros analisados, embora os sujeitos da ciência sejam predominantemente homens, o aumento do número de menções a mulheres brasileiras da ciência na edição do PNLD 2018, pode sinalizar que as discussões de gênero e ciência têm atravessado as políticas de produção desses artefatos, documentos, dispositivos pedagógicos. E, com isso, provocado tensionamentos na imagem de ciência e cientista que circulam nesses livros, quando buscam (re)conhecer as mulheres como sujeitas produtoras de conhecimento.

Ao cotejarmos as informações recolhidas dos livros analisados com o cenário da produção científica nacional, entendemos que os livros ainda reverberam as marcas das desigualdades étnico-raciais, de gênero e do racismo que atravessa a produção e a divulgação da ciência e de seus sujeitos/as no Brasil. Nos livros, não foram localizadas referências ou imagens de mulheres não brancas, brasileiras das áreas das Ciências da Natureza - negras, pardas, indígenas. Estas mulheres existem, mas estão apagadas nos livros didáticos de Biologia aprovados pelo PNLD 2012, 2015 e 2018 analisados. Há, portanto, atravessamentos de gênero, raça/etnia, ciência e educação que permitem a existência de determinadas mulheres brasileiras da ciência: as brancas.

No momento de encerramento do presente texto, reafirmamos nosso propósito de construção de uma investigação implicada e interessada, portanto uma produção provisória. Desta forma, não intentamos colocar pontos finais, mas reticências, tanto para sinalizar a multiplicidade de olhares possíveis e de caminhos outros para continuidade dessa investigação, como também um convite para o diálogo e para a defesa de que muitas e múltiplas devem ser as mulheres e os sujeitos/as das ciências a serem (ex)postos em livros como os didáticos. Por fim, concluímos, reafirmando que as rupturas e descontinuidades podem contribuir para subverter o discurso dominante e possibilitar uma educação não-sexista no que tange à veiculação de saberes sobre ciência e cientistas em livros didáticos e na escola.