Introdução1

Inúmeros são os desafios impostos, neste século, às Instituições de Ensino Superior (IES), no que diz respeito às funções de ensino, pesquisa e extensão2. Este tripé visa garantir não somente o status de universidade, mas sobretudo a qualidade da educação ofertada pelas IES. Entretanto esta garantia da qualidade atrelase, inevitavelmente, à busca pelas melhores posições nos rankings acadêmicos nacionais e internacionais, diante das atuais demandas da globalização.

Ainda que exista “uma relutância estranha e inexplicável por parte das IES em todo o planeta de assumir o fato de que são, acima de tudo, agências de desenvolvimento humano e social” (Bawden, 2013, p. 49), as universidades na medida em que atuam como produtoras de conhecimento, formando pessoas qualificadas, contribuem para o desenvolvimento econômico do país.

Os dados apresentados pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) demonstram que, na última década, a taxa de novos alunos matriculados na Educação Superior nos países da América Latina cresceu de 22% para 46% (Unesco, 2018). O Plano Nacional da Educação (PNE) de 2001 serviu como importante indutor das políticas de expansão das IES e aliado a isso o estímulo às instituições privadas por meio do financiamento público indireto, via renúncias fiscais do Programa Universidade para todos (PROUNI) e a ampliação da cobertura do fundo de Financiamento Estudantil (FIES), foram determinantes para o aumento de inscritos e permanência desses alunos (Leal; Sanabria; Cariaga, 2021; Santos; Lima; Carvalhaes, 2020).

Da mesma forma, organismos multilaterais como a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e o Banco Mundial (BM), com o intuito de democratizar o acesso à Educação Superior, desenvolveram projetos cujas ações impulsionaram a expansão das instituições e a diversificação dos modelos institucionais da Educação Superior. Com vistas à integração e reconhecimento internacional, essas ações culminaram na criação de sistemas de avaliação externos pela necessidade de regulação dos Estados e de um estímulo ao crescimento da qualidade dos sistemas educacionais. Neste contexto, a expansão acelerada e o aumento quantitativo de modelos privados ocasionaram o desequilíbrio na qualidade versus quantidade das IES (Verhine; Freitas, 2012) expressando a vinculação da ideologia neoliberal às políticas de avaliação e accountability (Tauchen; Fávero, 2017, p. 15).

A avaliação da Educação Superior vem sendo utilizada “para orientar as políticas públicas no setor e garantir a excelência nas instituições diante das necessidades do desenvolvimento do sistema economia”. Todavia este processo de avaliação institucional vem comprometendo a atuação das universidades que empenhadas na busca por melhores resultados se transformam em “espaços de gerenciamento numérico e homogeneizador em detrimento da formação humana e científica” (Tauchen; Fávero, 2017, p. 16). Em decorrência disso, as universidades recorrem regularmente às classificações nos rankings para ajudar a estabelecer e definir metas que mapeiam seu desempenho (Nez, 2021).

Os diversos rankings nacionais hoje existentes, apesar de usarem certa diversidade de componentes, de maneira geral, baseiam sua avaliação nos aspectos: pesquisa, ensino, mercado (empregabilidade e empreendedorismo), inovação e internacionalização. Este último aspecto tem sido utilizado no contexto da Educação Superior como medida de qualidade e como recurso para que as instituições universitárias respondam aos desafios do mundo globalizado (Leal; Sanabria; Cariaga, 2017). A internacionalização além de ser tema de central importância para as universidades torna-se também objeto de interesse para as políticas públicas (De Wit, 2019) e uma prioridade para alguns organismos internacionais como a UNESCO (Abba; Streck, 2021).

Podemos compreender que a internacionalização percorre os diálogos sobre a qualidade educacional das instituições, bem como vem ocorrendo em diferentes contextos, com potencialidades e perspectivas de crescimento, principalmente para o sul global (Watanabe et al., 2023).

Contudo sua efetivação tem sido objeto de diversos questionamentos no campo teórico. Alguns autores têm identificado equívocos e alguns mitos referentes às concepções que permeiam a ideia de internacionalização no processo de avaliação da Educação Superior. Portanto, o presente trabalho objetiva analisar perspectivas da internacionalização da Educação Superior a partir dos pressupostos epistemológicos, por meio de uma revisão sistemática da literatura (Galvão; Ricarte, 2019), de forma a oportunizar reflexões sobre as tensões e contradições que fundamentam esse cenário.

Metodologia da pesquisa

De natureza qualitativa, esta pesquisa é classificada na modalidade de revisão sistemática da literatura (Galvão; Ricarte, 2019). Este tipo de estudo é apropriado quando deseja-se integrar e sintetizar dados qualitativos sobre um tópico a fim de localizar temas, conceitos ou teoriaschave que forneçam novas ou mais poderosas explicações para o fenômeno analisado (Siddaway; Wood; Hedges, 2019).

Tendo como objetivo analisar perspectivas da internacionalização da Educação Superior a partir dos pressupostos epistemológicos presentes na literatura delimitou-se a questão de pesquisa: é possível identificar perspectivas da internacionalização da Educação Superior a partir dos pressupostos epistemológicos presentes em produções científicas da literatura?

O mapeamento de Internacionalização da Educaçãos foi feito por meio da plataforma Scientific Electronic Library Online (SCIELO), pois esta compreende a produção de pesquisas produzidas em vários países. A plataforma foi escolhida por ser uma base de dados que indexa citações como medida de impacto das publicações científicas, no mesmo estilo do Fator de Impacto (FI), sendo este utilizado como parâmetro de avaliação em instituições como a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) (Mugnaini; Strehl, 2008).

Como estratégia terminológica de seleção foram utilizados os descritores “Epistemologias da Internacionalização”, “Internacionalização da Educação Superior”, “Tendências Epistemológicas” e “Vertentes Epistemológicas” pois estes termos são utilizados muitas vezes como sinônimos para Epistemologias. Foram utilizados os operadores booleanos AND (e) equivalente à intersecção dos buscadores, e/ou OR (ou) equivalente à união dos descritores selecionados, para construção das estratégias avançadas de busca. Além disso, foram selecionados os filtros temporais (entre os anos de 2012 e 2022), linguístico (português) e identificador local (Internacionalização da Educaçãos de periódicos). O tema deste estudo tem despertado interesse dos pesquisadores e das IES nos últimos 10 anos, e devido a isso, justifica-se a escolha do período temporal para busca.

Após esta etapa, adotou-se como critério de inclusão para a sistematização, a identificação de um, dois, ou mais descritores utilizados, estando estes presentes nos títulos e/ou resumos dos Internacionalização da Educaçãos. Foram excluídos da pesquisa aqueles que não continham um, dois ou mais descritores utilizados, tanto no título ou no resumo, ou ainda, aqueles que não tratavam de analisar ou discutir as perspectivas da internacionalização. Para a análise de diferentes perspectivas da internacionalização presentes nos Internacionalização da Educaçãos considerou-se as discussões a respeito dos seguintes aspectos presentes em cada estudo: coerência do estudo, qualidade metodológica, resultados alcançados, conclusão adequada ao objetivo pretendido e contexto utilizado para formulação de perspectivas da internacionalização.

Dessa forma, a partir da análise e identificação desses aspectos, foi possível sintetizar os resultados encontrados em duas principais categorias: (i) Perspectivas para a internacionalização na era da globalização - Epistemologias do Norte e (ii) Caminhos para a internacionalização em contextos emergentes - Epistemologias do Sul. Tendo como base o conteúdo apresentado, para as considerações finais, buscou-se apontar as semelhanças entre estas, bem como os principais aspectos que as diferenciam, como contribuição teórica para o campo da internacionalização da Educação Superior no Brasil.

Análise e categorização dos dados

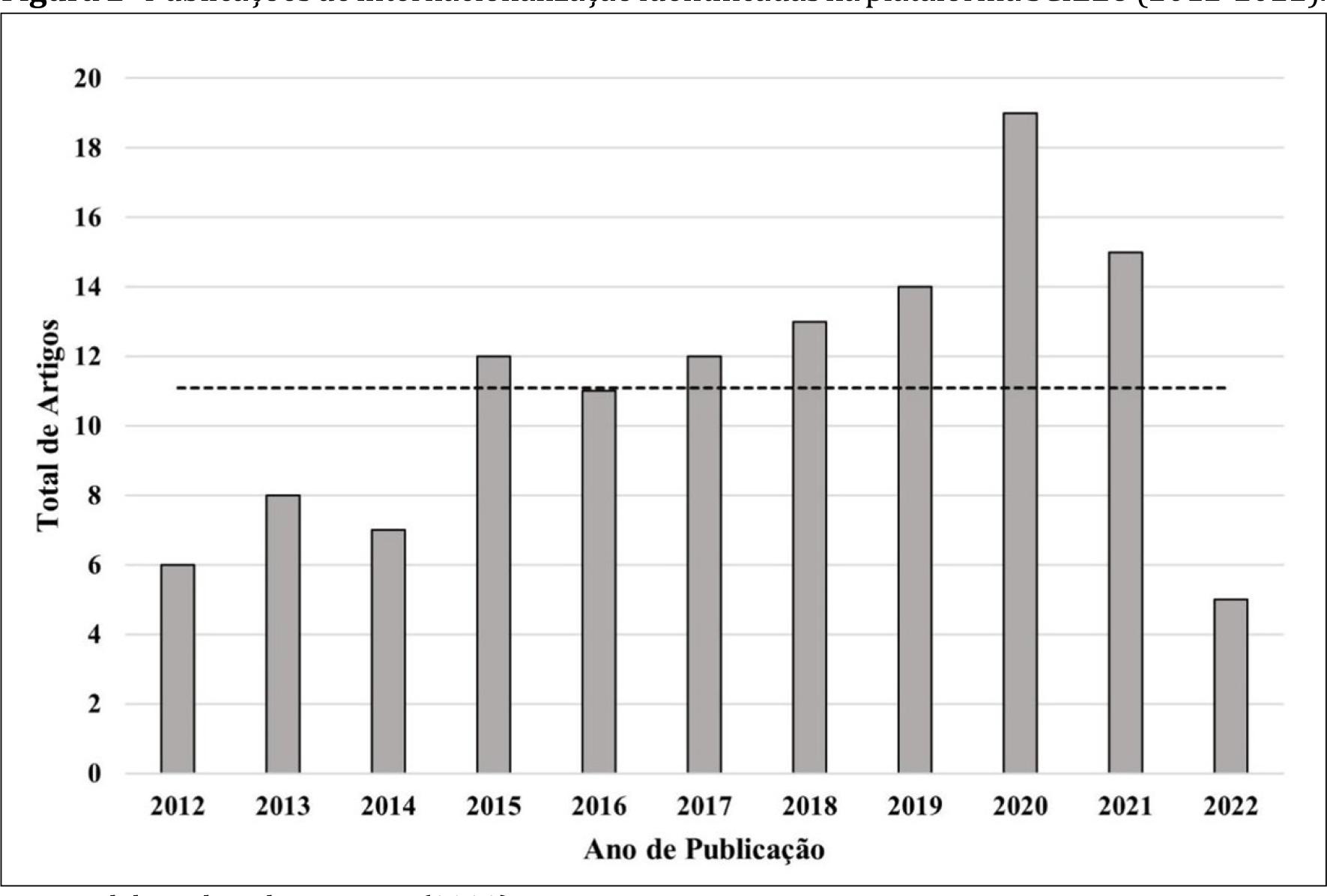

A busca na base de dados SCIELO utilizando os descritores indicados, bem como os operadores booleanos juntamente aos filtros de busca avançada (temporal, local e linguístico), mencionados na metodologia, proporcionou identificar ao todo 122 Internacionalização da Educaçãos científicos apresentados por ano de publicação na Figura 1.

Fonte: elaborada pelos autores (2023).

Figura 1 Publicações de internacionalização identificadas na plataforma SCIELO (2012-2022).

Podemos notar uma tendência exponencial, ou seja, um crescente número de publicações relacionado à temática internacionalização por ano. De acordo com Morosini e Nascimento (2017), houve um aumento da produção científica mundial sobre a internacionalização da Educação Superior, a partir dos anos 2000, em grande parte decorrente da intensa e massiva comercialização de serviços educacionais. Este processo transformou instituições locais em multinacionais com franquias em diferentes países, diversificando a modalidade de oferta dos cursos, potencializando o recrutamento de estudantes estrangeiros e induzindo parcerias interinstitucionais para captação de financiamento de pesquisa.

Contudo, a partir dos dados apresentados, nota-se que a média de publicações por ano é de 10 Internacionalização da Educaçãos, sendo que, em 2022, pôde-se identificar apenas 5 Internacionalização da Educaçãos na plataforma pesquisada. Este número é ainda estatisticamente insignificante comparado ao montante de Internacionalização da Educaçãos publicados por ano em outras temáticas.

A partir da identificação dos Internacionalização da Educaçãos, a fim de selecionar aqueles que tratassem exclusivamente de perspectivas de internacionalização a partir de pressupostos epistemológicos, iniciou-se a sistematização dos Internacionalização da Educaçãos encontrados (Quadro 1). Os Internacionalização da Educaçãos que não tratavam de pressupostos epistemológicos foram excluídos perspectivas da internacionalização a partir de da seleção.

Quadro 1 Internacionalização da Educaçãos selecionados para a pesquisa.

| TÍTULO | AUTORES | REVISTA | nº/Ed./v./p. | ANO |

|---|---|---|---|---|

| 1. Avaliação e internacionalização da Educação Superior: Quo vadis América Latina? | Denise Leite; Maria Elly Herz Genro |

Avaliação, Campinas; Sorocaba, SP | v. 17, n. 3, p. 763-785, nov. |

2012 |

| 2. Qualidade da Educação Superior e contextos emergentes | Marilia Costa Morosini | Avaliação, Campinas; Sorocaba, SP | v. 19, n. 2, p. 385-405, jul. | 2014 |

| 3. Qualidade da Educação Superior e a Tensão entre democratização e Internacionalização na universidade Brasileira |

Maria Isabel da Cunha | Avaliação, Campinas; Sorocaba, SP | v. 22, n. 03, p. 817-832, nov. | 2017 |

| 4. A Educação Superior no contexto da cooperação acadêmica interna- cional |

Angela Mara Sugamosto Westphal Maria Lourdes Gisi |

Interações, Campo Grande, MS |

v. 20, n. 2, p. 369-382, abr./ jun. |

2019 |

| 5. A internacionalização a partir de diferentes loci de enunciação: as concepções de sujeitos praticantes do currículo profissional |

Gabriela Freire Oliveira Piccin; Kyria Rebeca Finardi |

Trabalhos em Linguística Aplicada | v. 58, p. 313- 340 |

2019 |

| 6. Internacionalização da Educação Superior: Excelência ou construção de redes? Do Que os países do BRICS precisam mais? |

Maxim Khomyakov; Tom Dwyer; Wivian Weller |

Sociologias, Porto Alegre | ano 22, n. 54, p. 120-143, maio-ago. |

2020 |

| 7. Globalização, (de)colonialidade e (contra)hegemonia no contexto da internacionalização da Educação Superior: o grito surdo da academia |

Mário César Barreto Moraes; Fernanda Geremias Leal |

REAd. Revista Eletrônica de Administração (Porto Alegre) |

v. 27, n. 2, p. 313-342, maioago. |

2021 |

Fonte: dados da pesquisa (2023).

Após a seleção do material iniciou-se a etapa categorização dos Internacionalização da Educaçãos procurando identificar as perspectivas da internacionalização e os pressupostos epistemológicos apresentados em cada estudo.

A primeira categoria denominada “Perspectivas para a Internacionalização na Era da Globalização - Epistemologias do Norte” abrange os Internacionalização da Educaçãos que priorizavam perspectivas centradas no intercâmbio acadêmico, nos quais os processos de globalização são recorrentes e definidores de padrões de qualidade oriundos do período colonial.

Já a segunda categoria nomeada “Caminhos para a internacionalização em contextos emergentes - Epistemologias do Sul” contemplou os Internacionalização da Educaçãos nos quais os autores desenvolvem um pensamento humanista, com vistas às contribuições para a formação integral dos envolvidos, numa perspectiva decolonial.

Neste sentido, a fim de atingir o objetivo proposto, apresentaremos em duas principais categorias, perspectivas da internacionalização a partir dos pressupostos epistemológicos presentes nos Internacionalização da Educaçãos em estudo.

Perspectivas para a internacionalização na era da Globalização - Epistemologias do Norte

Pode-se afirmar que esta primeira categoria, no que refere às discussões sobre a qualidade da Educação Superior no mundo globalizado, centra-se nos processos de democratização e de internacionalização da universidade brasileira. Enquanto a democratização parece apontar para a inclusão de uma população estudantil proveniente de camadas médias da população, a internacionalização parece apontar para trajetórias estudantis com maiores oportunidades culturais, incluindo o domínio da língua inglesa. Essas tensões, como já mencionado, decorrem das agências que transitam por este cenário, como a OCDE, UNESCO, BM, entre outras, que, promoveram visões tecnocráticas e desenvolvimentistas sobre educação.

Na América Latina, a influência desses organismos, convergiu na proposta de modelos institucionais ideais, que produzindo “um discurso educacional global”, apostam em “um modelo universal de educação como estratégia global capaz de resolver a maioria dos problemas educacionais nos mais diversos contextos locais” (Cunha, 2017, p. 820). Entretanto, as forças que envolvem o fenômeno da globalização são diversas e, às vezes, contraditórias, pois na medida em que os países são objetos das políticas globais, estes necessitam ressignificar os discursos para um contexto local.

Este fato pode ser observado no Internacionalização da Educação 1. Avaliação e internacionalização da Educação Superior: Quo vadis América Latina? em que se apresentam discussões a respeito da avaliação, acreditação e internacionalização das instituições de Educação Superior na América Latina e Caribe, no contexto da globalização. Este estudo traz importantes evidências, no que tange a compreensão das políticas de avaliação, apontando as imbricações entre os conceitos de hegemonia, imperialismo e globalização neoliberal.

Neste sentido, podemos perceber que há interesse na formação de uma zona comum de Educação Superior, composta por países da América Latina, Caribe e União Europeia, com vistas a ações e práticas de um novo imperialismo, o “imperialismo benevolente”. Este, por sua vez, projeta suas ações na “indução de relações entre agências de acreditação e avaliação, entre redes de agências, entre projetos para o estabelecimento de indicadores institucionais globais que redundam em procedimentos para internacionalização das instituições de Educação Superior” (Leite; Genro, 2012, p. 763).

De acordo com Leite e Genro (2012), o imperialismo benevolente está focado no conhecimento e na informação, em que suas ações estariam voltadas para as IES da América Latina. Contudo, estas ações configuram-se em “movimentos de sedução, de convencimento e proposições lógicas e racionais”, estabelecidos entre “instituições, organizações, atores globais e acadêmicos”, nos quais o docente e o pesquisador, o estudante e o técnico são solicitados a atender uma demanda de produtividade, legitimada pela competição acadêmica, sendo esta a “face mais danosa da lógica da mercadorização de origem neoliberal” (Leite; Genro, 2012, p. 778-779).

É importante mencionar que as tendências neoliberais para a Educação Superior já estavam sendo evidenciadas desde os anos 19701990. Entretanto o que Leite e Genro (2012, p. 779) observam é o “reforço do liberalismo quantitativista”, pautado nos “concursos de avaliação e acreditação acadêmicas”, apropriados para mecanismos imperiais, com apoio e suporte de grandes atores globais. Em outras palavras, o novo imperialismo, na sua forma benevolente, constitui-se de um centro hegemônico, detentor do conhecimento (Europa), e outro dominado politicamente pelo consentimento e adesão do conhecimento uniformizado pela avaliação e acreditação (América Latina).

Nessa mesma linha, encontra-se o Internacionalização da Educação 4. A Educação Superior no contexto da cooperação acadêmica internacional, que argumenta sobre as políticas de regulação e atuação da Educação Superior no Brasil em âmbito internacional, as quais têm sido redirecionadas de acordo com os interesses do Norte Global, refletindo assim uma concepção de internacionalização restrita à mobilidade de intercâmbio de estudantes, professores e pesquisadores dispostos a fomentar e difundir o conhecimento.

Os autores Westphal e Gisi (2019, p. 371), ao analisarem o contexto contemporâneo, percebem que a globalização teve impacto também na mobilidade humana, tornando-se “elemento essencial da economia global devido à procura dos países por empresas e mão de obra especializada”, sendo que esta “levou a educação para o campo internacional, ultrapassando as fronteiras e situando o reconhecimento da Educação Superior no topo da política nacional e internacional”.

Os autores utilizam conceitos de Rizvi e Lingard (2010) e Monfredini (2009) para argumentar que a Educação tem sido diretamente transformada pela globalização, pois as políticas educacionais brasileiras têm buscado alinhar suas expectativas com os interesses globais, ou seja, dos países dominantes. Esse quadro revela políticas do Estado Neoliberal, ou seja, uma economia globalizada com traços profundamente particulares ou privados, porque se voltam para a satisfação dos interesses da acumulação, transformando o conhecimento em mais um produto a ser comercializado.

Essas mudanças radicais no ambiente universitário, envolvendo a globalização, trouxeram aspectos de uma única tendência global, uma transformação neoliberal como dito anteriormente, pois trata de qualificar a Educação Superior como um produto à venda. Como resultado, os autores do Internacionalização da Educação 6. Internacionalização da Educação Superior: Excelência ou construção de redes? Do Que os países do BRICS precisam mais? apontam para o surgimento de um fenômeno chamado de “capitalismo educacional” (KHOMYAKOV; DWYER; WELLER, 2020, p. 122), o que contaria contra as funções sociais de uma universidade.

Nesse sentido, os autores enfatizam que a classe média oriunda de países do Sul Global, acabam buscando acesso à Educação Superior no exterior, geralmente em países como os EUA e países Europeus, contribuindo para a internacionalização e massificação das universidades no Norte Global. Sob esse aspecto definem a internacionalização no contexto da globalização, como sendo promotora da consolidação do mercado educacional global, bem como da concorrência acirrada entre universidades, verificada pela crescente referência aos rankings acadêmicos e a entrada de uma educação comercial transnacional.

Universidades de países emergentes (do Sul Global) acabam perdendo para universidades de países desenvolvidos (do Norte Global) que, nessa competição pela reputação, buscam uma estratégia para superar, ou pelo menos minimizar, as diferenças. Na visão de Khomyakov, Dwyer e Weller (2020, p. 124), duas estratégias são marcantes: a primeira “está totalmente de acordo com a atual transformação neoliberal da educação global”, enquanto a segunda “é uma tentativa de encontrar uma alternativa aos padrões promovidos pelo capitalismo educacional transnacional”. Entretanto ambas sinalizam a negligência em relação aos problemas mais urgentes, tanto dos países desenvolvidos ou mais globalizados, como os emergentes, buscando encontrar um equilíbrio entre padrões internacionais e nacionais, pois um modelo único, com base em universidades de classe mundial, pode não atender as necessidades locais.

A primeira estratégia de minimização de diferenças entre universidades do Norte e do Sul Global, que se coloca a favor de uma educação marcada por princípios neoliberais, é também evidenciada no estudo 7. Globalização, (de)colonialidade e (contra)hegemonia no contexto da internacionalização da Educação Superior: o grito surdo da academia. Este relembra um fenômeno cuja denominação ocorreu em função dos atores, dos idiomas e das instituições que projetaram uma visão universal de mundo denominado como Eurocentrismo (Mignolo; Walsh, 2018), podendo-se inferir aqui também as desigualdades latentes às relações Norte-Sul - cujas origens remetem aos padrões eurocêntricos de poder impostos no período colonial (Quijano, 2005).

Com base nessa percepção compreende-se que “o capitalismo universitário/acadêmico que se instaurou na globalização se apresenta como um desenvolvimento recente, mas reflete uma longa continuidade histórica”. Ou seja, ao se relacionar o fenômeno da internacionalização da Educação Superior com o fenômeno da globalização, pode-se perceber que este “encontra-se ontológica e epistemologicamente imerso na matriz cultural do poder colonial e atua sob o alicerce de um imaginário global dominante” dependente de relações de “desigualdade e hierarquia” (Moraes; Leal, 2021, p. 316-330).

A Internacionalização da Educação Superior no contexto da globalização compreende, assim, a partir dos pressupostos epistemológicos presentes nos Internacionalização da Educaçãos em estudo, o potencial de dominação de grupos mais poderosos, sejam eles países ou organizações, com perspectivas de cooperação internacional. Esse quadro, remete inevitavelmente aos séculos 16 e 17, período da colonização de diversas regiões do mundo. De modo paradoxal, compreende-se que as mesmas organizações que, apresentam o objetivo de promover a democratização do acesso à Educação Superior, são os mesmos promotores da globalização neoliberal, responsável pela acumulação de capital, aumento das desigualdades sociais e desemprego.

Caminhos para a internacionalização em contextos emergentes - Epistemologias do Su

Os estudos e investigações sobre a qualidade da Educação Superior e sua relação com a internacionalização revelam movimentos contraditórios que se intercalam em função de interesses e perspectivas divergentes. De acordo com Cunha (2017) as reflexões políticas e posições epistemológicas incidem sobre os currículos e sobre as práticas que se desenvolvem nas universidades, os quais relacionam-se inevitavelmente com as políticas de internacionalização da Educação Superior e práticas de avaliação externa.

As concepções de qualidade no campo da avaliação da Educação Superior não vêm sendo direcionadas para um construto universal, pois partem de diferentes posições políticas e filosóficas que acenam para perspectivas distintas. Sendo assim “as Epistemologias do Sul - ao privilegiar conhecimentos (sejam eles científicos ou artesanais/práticos/populares/empíricos) que surgem das lutas contra a dominação - são parte dessa transformação epistemológica” (Santos; Guilherme; Dietz, 2015, p. 204).

Dito isso, e partindo da análise das perspectivas apresentadas no Internacionalização da Educação 2. Qualidade da Educação Superior e contextos emergentes, há uma nova perspectiva de internacionalização, voltada para a solidariedade. Em contextos emergentes como o Brasil, a legitimação da qualidade universitária, se dá por compromissos e diretrizes, fundada na “intensificação da solidariedade e do mútuo reconhecimento”. Os contextos emergentes, nesse sentido, ocupariam um espaço de transição entre um modelo tradicional e um outro de Educação Superior neoliberal. Ou seja, a partir das diferentes exigências impostas pela sociedade, pelo mercado e pela globalização, emergem novos modelos de universidades, novos currículos, novos perfis de docentes e discentes, que culminam em “um processo de internacionalização regional (transfronteiriço) e transnacional, sul-norte e sul-sul” (Morosini, 2014, p. 388).

Vale ressaltar que estes contextos emergentes foram registrados por Morosini (2014), em um estado de conhecimento internacional, no qual identifica-se a ideia de qualidade na Educação Superior em três tipos: qualidade isomórfica, qualidade da especificidade e a qualidade da equidade. Posteriormente, Morosini (2014, p. 393) constatou ainda o predomínio da concepção isomórfica, mas verificou o surgimento da equidade na qualidade da Educação Superior, noção substantiva e defensável, centrada “na concepção de tratamento diferenciado para quem é diferenciado”. Nesta, refletem-se questões de concepções pautadas em regiões com larga diferença entre os estratos sociais, como o caso do Brasil e da América Latina, abarcando estudos qualitativos e quantitativos refletores da complexidade do local. Nesse sentido, a produção científica sobre Educação Superior é propagada por organismos multilaterais, como a OCDE e a UNESCO, como compromisso com o desenvolvimento humano e social.

Corroborando com este, situa-se o estudo 3. Qualidade da Educação Superior e a Tensão entre democratização e Internacionalização na universidade Brasileira, o qual localiza-se na perspectiva cultural da internacionalização, destacando a importância de uma globalização que se identifica com o trabalho solidário e nos movimentos defensores das identidades culturais que dialogam com os referentes globais. Para a Educação, essa perspectiva traria importantes contribuições para se pensar no fenômeno da globalização e transnacionalização da Educação, como um projeto de educação cosmopolita.

O cosmopolitismo valorizaria a cultura local, o conhecimento validado pela ciência e as produções culturais nos currículos e no diálogo com as perspectivas internacionais. Aponta para uma tendência na internacionalização onde “há um investimento na produção de conhecimento local, através de pesquisas e estudos que procuram responder aos desafios da realidade brasileira na intenção do cosmopolitismo” (Cunha, 2017, p. 823).

Neste momento, se torna importante destacar as diferenças entre internacionalização e transnacionalização. Consideramos para este Internacionalização da Educação “a primeira [...] sendo mais próxima de valores relacionados à solidariedade e à interculturalidade; e a segunda [...] associada a processos de mercadorização [...] da Educação Superior” (Azevedo, 2015, p. 56).

Com vistas a uma melhor compreensão do conceito de internacionalização, distintas perspectivas da internacionalização da Educação Superior foram apresentadas no Internacionalização da Educação 5. A internacionalização a partir de diferentes loci de enunciação: as concepções de sujeitos praticantes do currículo profissional. A análise dos dados coletados a partir de questionário on-line semiestruturado com os servidores da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT), apontou para duas diferentes tendências, tanto no que tange ao movimento de cooperação internacional, com vistas para um currículo pautado em mobilidade, apresentando um modelo hegemônico de internacionalização da educação centrado no ideário neoliberal, ligado ao fenômeno da globalização. Bem como, apresentaram um viés mais crítico, enfatizando as questões locais na relação com o global, relacionado à uma educação emancipadora contra os modelos globais hegemônicos.

A visão hegemônica apresentada no Internacionalização da Educação 5 denota a ideologia marxista ligada à visão de hegemonia descrita em Semeraro (2012), o qual indica que a pobreza do “Terceiro Mundo” é resultado da riqueza dos países centrais, levando o mundo a reconhecer que imperavam agora somente dois mundos, o mundo dos países do Norte global (Vavrus; Pekol, 2015) e o mundo dos países do Sul (Santos, 2011).

Piccin e Finardi (2019) apresentaram algumas perspectivas para a internacionalização da Educação Superior para os países do Sul Global, nas quais manifestam a postura crítica que os sujeitos estão adotando, dentre as quais compreendem a internacionalização como forma de democratizar/difundir/produzir/ construir conhecimentos. Outras, porém ainda enfatizam aspectos como estudar ou morar em um país estrangeiro, de quanto maior a quantidade de parcerias mais internacionalizada é a instituição, bem como o de que quanto maior o reconhecimento de qualidade conferido por agências e órgãos internacionais, mais internacionalizada é a instituição, apontadas como sendo visões equivocadas da internacionalização (De Wit, 2019; Knight, 2011).

Sendo assim, diante da análise das perspectivas da internacionalização da Educação Superior a partir dos pressupostos epistemológicos, ao que compreende os achados nos Internacionalização da Educaçãos atribuídos para a categoria das Epistemologias do Sul, pode-se considerar que a maioria das universidades do Sul foram moldadas, desde seu início, por um Norte global hegemônico, com posse no conhecimento. Assim, tendo em vista que, o contexto da globalização não afeta somente países do Norte global, denota-se para países do Sul global conotação negativa para a internacionalização, e positiva para a globalização.

Contudo, se faz necessário considerar que as relações internacionais que ocupam o cenário da Educação Superior, nunca foram igualitárias, e quem situa-se neste entendimento, compreende que a divisão metafórica (Norte e Sul), fundamentado por diferenças radicais de realidades sociais, visíveis e invisíveis, faz com que “o outro lado da linha” desapareça enquanto realidade, tornando-se invisível (Santos, 2009, p. 23).

Por fim, com base nos pressupostos epistemológicos tanto do Norte como do Sul, para que uma outra internacionalização da Educação Superior seja viável ou possível, é necessário que essa seja amparada em princípios de contra-hegemonia e decolonialidade, rompendo com a visão de que existe uma ordem global específica para a internacionalização.

Considerações finais

Neste Internacionalização da Educação, apresentou-se perspectivas da internacionalização a partir de pressupostos epistemológicos presentes na literatura. Diferentes perspectivas, presentes em cada Internacionalização da Educação analisado, apontaram caminhos distintos a serem trilhados. Salienta-se que para a eficácia deste tipo de estudo, é preciso saber acessar a informação que se deseja, avaliando a literatura relevante para cada área, bem como os métodos utilizados para se chegar a resultados válidos. Diante disso, aponta-se que a revisão sistemática da literatura apresenta algumas vantagens, assim como desvantagens.

A principal vantagem da revisão sistemática da literatura consiste na possibilidade que o investigador tem de realizar a compilação de uma série de fenômenos de maneira ampla, reunindo pesquisas isoladas em um conjunto de dados lógico e crítico (Marconi; Lakatos, 2003). Entretanto, alerta-se que neste tipo de pesquisa, “é importante que o pesquisador verifique a veracidade dos dados obtidos, observando as possíveis incoerências ou contradições que as obras possam apresentar” (PRODANOV, FREITAS, 2013, p. 53).

Sendo assim, para além de ponderar as diferentes perspectivas de internacionalização que se apresentam na literatura, também se considera válida a análise das perspectivas sociais que incidem neste processo. No que tange à América Latina, compreende-se que a Internacionalização da Educação Superior, vêm ganhando destaque nos discursos oficiais de acesso igualitário, porém, em meio à intercâmbios, fluxos acadêmicos, mobilidades, publicações e parcerias internacionais, alertase para a diferenciação dos contextos em que estão inseridos seus integrantes.

Diante das políticas internacionais, que parecem culminar na maioria das vezes, na mercadorização da Educação Superior no Brasil, e no consequente favorecimento do mercado global, entende-se também que são necessários estudos que se contraponham a este paradigma dominante da internacionalização da Educação Superior.

Identifica-se que, em países do Norte, como EUA e países Europeus, há uma predominância de práticas de internacionalização voltada para o intercâmbio acadêmico e domínio de línguas. Já nos países que compreendem o Sul global, como o Brasil e México, a internacionalização apresenta facetas de uma nova perspectiva, centrada em dimensões interculturais.

Este estudo contribui para a visão geral de perspectivas e das direções que a internacionalização da Educação Superior vem tomando. Ao mesmo tempo em que há uma invasão de grupos internacionais fazendo ofertas educativas, especialmente para a Educação Superior, há um investimento na produção de conhecimento local, através de pesquisas e estudos que procuram responder aos desafios da realidade brasileira na intenção do cosmopolitismo.

Como colaboração para a temática aponta-se a necessidade de se pensar na internacionalização da Educação Superior como aquela que valoriza conhecimentos de forma descentralizada, em espaços multiculturais, que vai contra a ideia de produção acelerada e massiva de conhecimentos para atender as demandas do mercado capitalista.

A criação de redes entre os países do Sul, pode enfraquecer a hegemonia neoliberal, que perpassa por entre as universidades, transformando-as em ambientes competitivos e excludentes. A mudança, no sentido decolonialista, poderá auxiliar as universidades em face ao contexto global, rompendo os preceitos neoliberais e eurocêntricos.

Portanto, a democratização que valoriza igualmente a cultura e o conhecimento produzidos tanto localmente quanto globalmente, sem dúvida, promove o surgimento de novas perspectivas para a internacionalização da Educação Superior. Essas perspectivas são baseadas em premissas e ações menos excludentes, mais humanistas e solidárias.