Introdução

Ao longo da história, os meios e as estratégias de comunicação e divulgação do conhecimento foram influenciados e influenciadores do contexto sociocultural. Nesse sentido, foram se ampliando e se modificando em processos cujas origens se perderam ao longo do tempo. Todavia, em todo este percurso histórico da divulgação do conhecimento, nenhum outro meio talvez tenha sido tão seminal na modificação das formas de comunicação, difusão e acesso quanto a Internet e, posteriormente, as tecnologias digitais de informação e comunicação. Estudos sobre a percepção pública de ciência mostram que a Internet, por meio das redes sociais, passou a ser o principal caminho de divulgação e acesso à ciência entre os brasileiros nos últimos anos (Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, 2019). Em outros países, como EUA e Espanha, a Internet também superou a televisão e se tornou o principal meio de acesso a informações sobre ciência e tecnologia (Léon; Bourk, 2018).

Particularmente entre cientistas, as redes sociais, como o Instagram - objeto desta pesquisa -, oferecem novas oportunidades de cooperação, bem como novos contextos para a divulgação científica entre pessoas e instituições (Bombaci et al., 2016; Büchi, 2016; Guidry et al., 2017). Sua vantagem é facilitar as conexões entre usuários com interesses em comum, aumentando a probabilidade de que o trabalho acadêmico alcance novos públicos, sobretudo aquele que apresenta pouco contato com pesquisas e descobertas científicas (Alperin et al., 2019). Isso permite ir além do público acadêmico, potencializando o alcance de pessoas. Em contrapartida, avolumaram-se os problemas com a desinformação e negação da ciência (Bode; Vraga, 2015), fato também preocupante.

Nesse contexto, “[...] não é concebível ignorar ou rechaçar os meios de comunicação de massa. Novas tecnologias de comunicação se apresentam e é preciso estudá-las com vistas a buscar um aproveitamento diferente do que vêm tendo até então” (Siqueira, 2008, p. 8). Tal perspectiva é ainda ancorada pelo marco civil da Internet publicado em 2014, que em seu artigo 26 acena para “[...] o uso seguro, consciente e responsável da Internet como ferramenta para o exercício da cidadania, promoção da cultura e o desenvolvimento tecnológico” (Brasil, 2014).

Com o intuito de avançar na compreensão dessa relação entre as mídias sociais e processo de comunicação pública da ciência, o Instagram foi tomado como objeto nesta pesquisa, que teve a seguinte pergunta norteadora: quais as características da circulação do conhecimento científico via Instagram? Para responder tal indagação o objetivo da investigação foi analisar contas da rede social Instagram que tinham como propósito discutir ciência, identificando-se a variação temporal de contas e número de seguidores, o perfil geral de administradores e as tipologias principais das publicações. Em termos teóricos, o trabalho se baseou em estudos que vêm discutindo o processo comunicativo e a divulgação da ciência por meios digitais, bem como em contribuições da filosofia da ciência de Ludwik Fleck.

A rede social Instagram e o processo de circulação da ciência

A plataforma do Instagram foi lançada em 2010 e logo se tornou um fenômeno de popularidade. Trata-se de uma mídia altamente visual, concebida inicialmente para o compartilhamento de imagens e uso em dispositivos móveis. Todavia, modificações incorporaram o compartilhamento de vídeos e transmissões ao vivo. Ademais, oferece possibilidade de envio de mensagens privadas, a opção de marcar o conteúdo como pesquisável a partir das hashtags, a capacidade de incluir várias imagens ou vídeos em uma única publicação, além do recurso de histórias (stories), com o qual os usuários postam conteúdo de um modo de destaque acessível a outras pessoas por 24 horas. Tais ferramentas permitem que os indivíduos se comuniquem com outros usuários de maneiras que variam em privacidade, formalidade e níveis de interação.

Dados de janeiro de 2022 mostravam o Instagram como a quarta rede social com mais usuários, em torno de 1,48 bilhões (Dixon, 2022a), sendo a mais popular entre os jovens. O Brasil é o terceiro país em número absoluto de usuários, cerca de 114,9 milhões, atrás apenas dos EUA (157,1 milhões) e da Índia (201,1 milhões) (Dixon, 2022b). Considerando-se a população de cada país, o Brasil torna-se o principal em número de usuários por habitante, reforçando o alcance da mídia entre os brasileiros.

Nesse ínterim, pode-se presumir que o mundo digital modificou as formas de comunicação entre as pessoas e instituições. A partir da Internet, a difusão da ciência, entendida como todos os processos responsáveis pela circulação do conhecimento científico para/entre um público especializado e não especializado, cresceu em meios, espaços e na forma em que é realizada, sendo responsável por um novo paradigma nos modos de comunicação científica (Siqueira, 2008; Valério; Pinheiro, 2008). Este novo paradigma é difuso, descontínuo e multidirecional, a partir do qual cada um com acesso pode ser integrante ativo do processo. O paradigma de comunicação contínuo - mesmo que bidirecional -, e a mediação de agentes, precisaram ser repensados, na medida em que a Internet, especialmente as mídias sociais, permitem novos padrões. Isso permite que cientistas se comuniquem com seus pares especialistas e não especialistas, com a população, órgão oficiais, instituições, periódicos etc. O processo de divulgação da ciência, caracterizado por uma recodificação das linguagens e circulação do conhecimento entre não especialistas, também passa a ser difuso. A população, por exemplo, pode contactar e se comunicar com agências, com os cientistas, tirar dúvidas com especialistas, se inteirar de práticas, tudo a uma velocidade quase instantânea. O ensino de ciência, por exemplo, hibridiza-se à divulgação, uma vez que estudantes trazem conteúdos da Internet para salas de aula e professores têm aumentado a conectividade (Carpenter et al., 2020). Nesse cenário, não se pode ignorar o fato de a ciência estar presente no contexto digital.

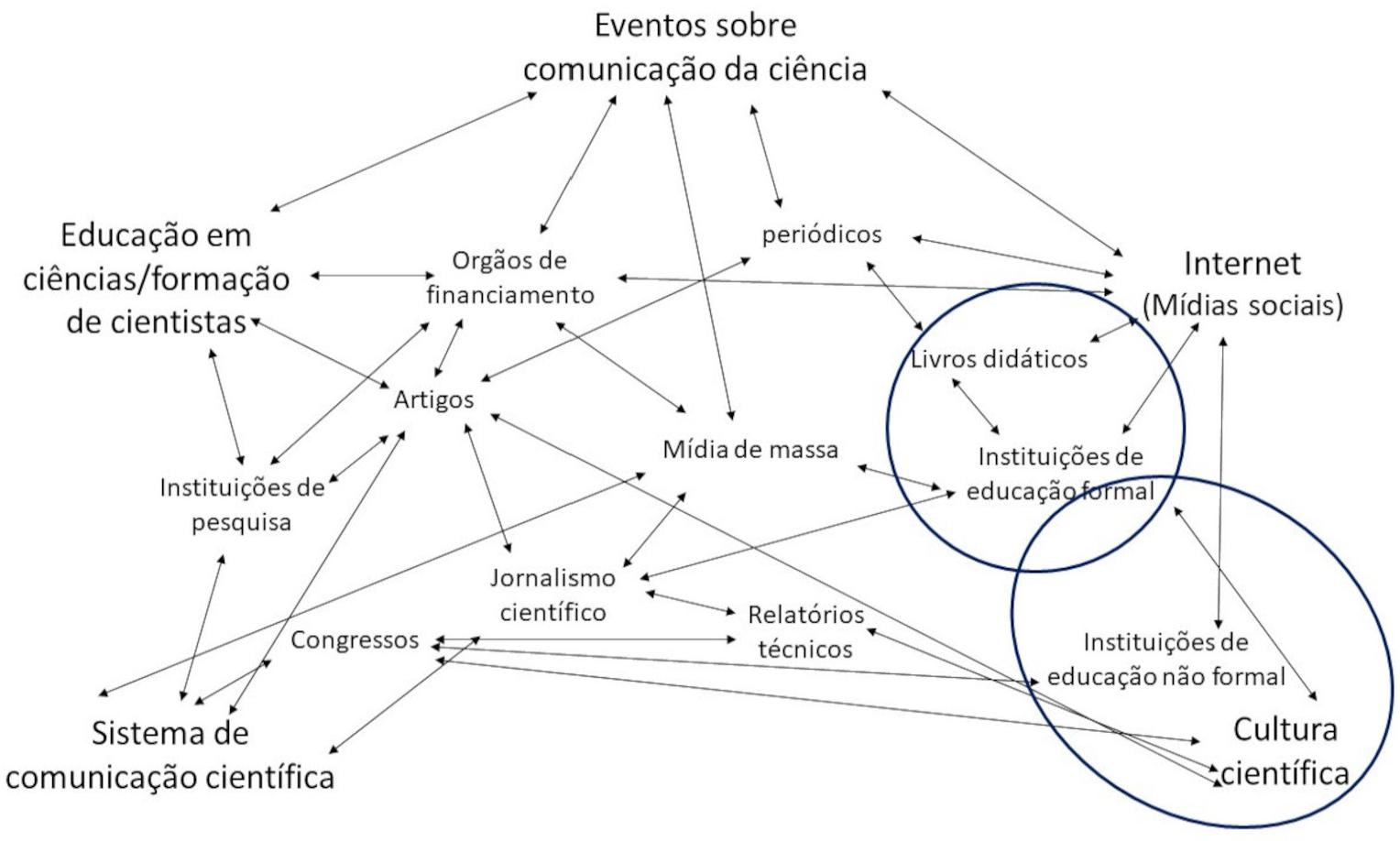

As redes sociais são diversas, heterogêneas, controversas e mutáveis, características que também se fazem presentes na construção da ciência e em seu processo comunicativo. Este trabalho assume, assim, uma perspectiva em rede para o processo de divulgação científica, em que não existe um caminho sequencial, mas sim nós que se interconectam e se entrecruzam, conforme ilustrado pela figura 1. Tal proposição se ancora na ideia pioneira e ainda pouca explorada de Bruce Lewenstein (Lewenstein, 1995), que em seu estudo sobre a controvérsia da fusão a frio incorporou a noção de rede da Internet para a comunicação científica, argumentando que a comunicação entre cientistas ocorre por meio do uso de múltiplas mídias, as quais interagem de maneiras complexas. Esse autor considera em interrelação, o financiamento, as publicações, congressos, a mídia de massa, os livros didáticos, relatórios técnicos, mas não estabelece grandes categorias, tais como o sistema de comunicação ou a formação dos cientistas.

A rede não é fixa ou rígida, suas fronteiras são variáveis, assim como o número de nós, de intersecções e cruzamentos possíveis, engendrando áreas fronteiriças hibridizadas. Além disso, os nós podem se adensar em algum ponto, em seguida esmaecer, fundirem-se num contínuo, desdobrando-se novamente. De tal modo, representam as incertezas e a mutabilidade das ciências e de suas aplicações e implicações sociais. Expressar esse modelo por meio de um diagrama traz inevitavelmente limitações. Trata-se apenas de uma tentativa simplificada de representar as múltiplas conexões possíveis que envolvem diferentes esferas e práticas sociais que funcionariam como os nós de uma rede para a circulação do conhecimento. O ponto central é a ruptura com um modelo contínuo de divulgação da ciência, em que o conhecimento é produzido numa dada esfera social, passando por outras intermediárias até alcançar a população. No intuito de auxiliar a teorização dessas complexas interações, os conceitos de coletivo de pensamento e circulação intra e intercoletiva propostos pelo médico e filósofo da ciência Ludwik Fleck adquirem especial utilidade.

Acerca do coletivo de pensamento, Fleck (2010) advoga sua origem a partir de estilos de pensamento que se associam a uma dada comunidade. Para o autor “Esse estilo é marcado por características comuns dos problemas, que interessam a um coletivo de pensamento; dos julgamentos, que considera como evidentes e dos métodos, que aplica como meios do conhecimento” (Fleck, 2010, p. 149). Cada coletivo é configurado por um núcleo partilhado de conhecimentos e práticas que se fortalecem socialmente. O autor ainda postula a existência, em cada coletivo, de pensamento do que denominou círculos esotérico e exotérico. O primeiro se constitui por especialistas de uma área do conhecimento, ao passo que o círculo exotérico é formado pelos não especialistas (leigos) naquela área em particular.

O pesquisador altamente qualificado que trabalha de forma criativa num problema (em pesquisas sobre o rádio, por exemplo), ocupa enquanto profissional especializado, o centro do círculo esotérico desse problema. Fazem parte desse círculo ainda os pesquisadores com problemas afins [...]. No círculo exotérico, encontram-se os leigos mais ou menos instruídos (Fleck, 2010, p. 165).

Ao mesmo tempo em que pode compor diferentes círculos, esotéricos e exotéricos, aproximando-se ou afastando de seu núcleo, uma mesma pessoa ou grupos de pessoas pode pertencer concomitantemente a vários coletivos, atuando como veículos para a circulação de ideias entre eles. É nesse contexto que emerge o tráfego de pensamento, seja entre os próprios grupos de especialistas ou entre diferentes grupos. Em outras palavras, surge o que Fleck (2010) denominou de circulação intracoletiva e intercoletiva de conhecimentos e práticas. A circulação intracoletiva de ideias se dá entre pertencentes de um mesmo coletivo de pensamento, adensando o seu corpo de conhecimentos e práticas, bem como auxiliando a formar novos integrantes do grupo. Já a circulação intercoletiva de ideias ocorre entre diferentes coletivos, contribuindo para que estilos de pensamento possam ser modificados, (re)direcionados ou até abandonados, isso porque, para Fleck (2010, p. 161) “[...] qualquer tráfego intercoletivo de pensamento traz consigo um deslocamento ou uma alteração dos valores de pensamento”.

No contexto da divulgação científica, esta alteração de valores de pensamento pode ser compreendida como o processo de recodificação quando se pretende a difusão do conhecimento entre grupos com diferentes estilos de pensamento. Conjugando a concepção fleckiana para a noção de redes, uma mesma pessoa ou grupo pode ocupar um nó nesta rede e interagir entre diferentes coletivos, engendrando relações dinâmicas que atuam tanto na ampliação da densidade de cada nó (uma área específica) quanto na conectividade entre estes nós (entre diferentes grupos), favorecendo a circulação dos conhecimentos entre não especialistas daquela temática. O propósito da divulgação da ciência seria justamente esse, modificar e ampliar estilos de pensamento para que os membros do coletivo social pensem a ciência. Logo, a noção de circulação intercoletiva e intracoletiva do conhecimento, círculos esotérico/exotérico, associados aos estilos de pensamento podem ser especialmente úteis para o campo da comunicação científica na perspectiva em rede. Tal aporte teórico foi utilizado para uma tentativa de compreensão de aspectos da circulação da ciência na rede social Instagram.

Percurso metodológico

A presente pesquisa teve como lócus a rede social Instagram. Nesse contexto, ela é entendida como cultura e um artefato cultural, a partir da qual práticas sociais são estabelecidas. Nos espaços virtuais também há uma construção de relações sociais que permitem a formação de comunidades e a emergência de práticas de sociabilidade. Isso é o que faz, por exemplo, um indivíduo acompanhar e interagir com uma conta e determinados conteúdos das redes sociais. Diante disso, a pesquisa se apoiou na perspectiva metodológica da netnografia ou etnografia virtual (Hine, 2000). A etnografia virtual incorpora características fundamentais da etnografia, demandando do pesquisador uma alta imersão no ambiente de estudo. Abordagens etnográficas são inseparáveis dos contextos em que são aplicadas, sendo também adaptáveis às condições em que se encontram (Hine, 2000). Isso implica a interpretação dos significados e funções das atuações humanas, por meio de descrições detalhadas advindas da observação direta que considere o tempo e o contexto de imersão. A pesquisa se desenvolveu por meio de uma imersão neste ambiente virtual do Instagram por 12 meses, utilizando-se como técnica a observação direta não participante. Os dados foram registrados descritivamente em caderno de anotações, acompanhadas de capturas de telas por meio de aparelho telefônico (smartphone) para a posterior análise.

Inicialmente, foi realizado um levantamento preliminar das contas a serem investigadas, utilizando-se a busca do aplicativo. Para este levantamento preliminar foi utilizada a palavra-chave ciencia e o radical cien, sendo selecionadas todas as contas em língua portuguesa e brasileiras em que se verificou propósito de discutir/apresentar temas ligados à ciência. Após o registro das contas, foram obtidas informações acerca da primeira publicação, como indicativo do ano de criação, e do número de seguidores de modo a se obter um panorama geral. As contas foram acompanhadas periodicamente (junho/2020, dezembro/2020, fevereiro/2021 e junho/2021) para se investigar possíveis alterações.

Para a investigação do perfil de administradores considerou-se a própria descrição na biografia da conta e informações disponibilizadas nas publicações. Assim, foram construídas categorias quanto ao perfil profissional dos administradores a partir de descritores em comum, tais como estudante, professor, cientista/pesquisador, apaixonado pelos mistérios da ciência. Os resultados foram apresentados com a quantificação das categorias e sua descrição qualitativa. As principais categorias para o perfil de administradores foram: Entusiasta da ciência; Estudante universitário; Professor Educação Básica; Pesquisador/Cientista; Professor de nível superior; Estudante nível médio; Jornalista científico.

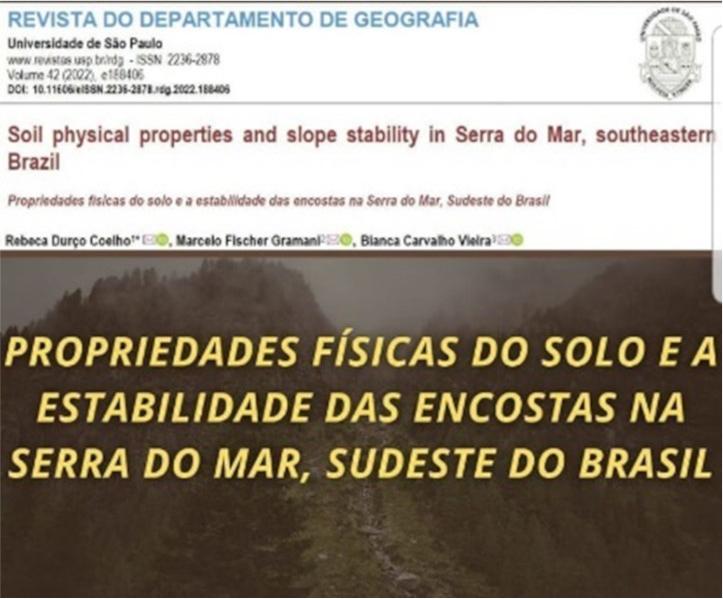

Por fim, o acompanhamento periódico das publicações permitiu a caracterização quanto aos tipos de publicação. A análise seguiu um padrão descritivo-interpretativo típico dos estudos etnográficos. Todos os registros foram lidos e observados para a identificação de padrões de descrição. Os padrões de descrição foram empregados para a codificação temática realizada a partir de rótulos (trechos, palavras, ideias) em comum (Flick, 2009). O quadro 1 exemplifica o processo a partir da captura de tela das publicações, sua descrição e codificação temática. A partir disso, foi possível identificar o caráter padrão que, combinado aos propósitos, permitiu construir categorias quanto às tipologias de informação/conteúdo veiculadas pelas contas. No exemplo, os rótulos, pesquisa científica, publicação em periódico especializado e preocupação com a linguagem levou à interpretação de que se trata de uma conta de divulgação da ciência com informações científicas especializadas.

Quadro 1 Exemplificação do processo analítico para categorização das tipologias

Fonte: elaborado pelos autores.

As categorias foram construídas por exclusão mútua, baseando-se em todas as publicações no período analisado. As principais tipologias de contas foram: Informações gerais sobre ciência, informações científicas especializadas, apoio pedagógico e studygram (relatos da vida acadêmica).

Resultados e discussão

Qual é o tamanho dessa rede? Número de contas e seguidores

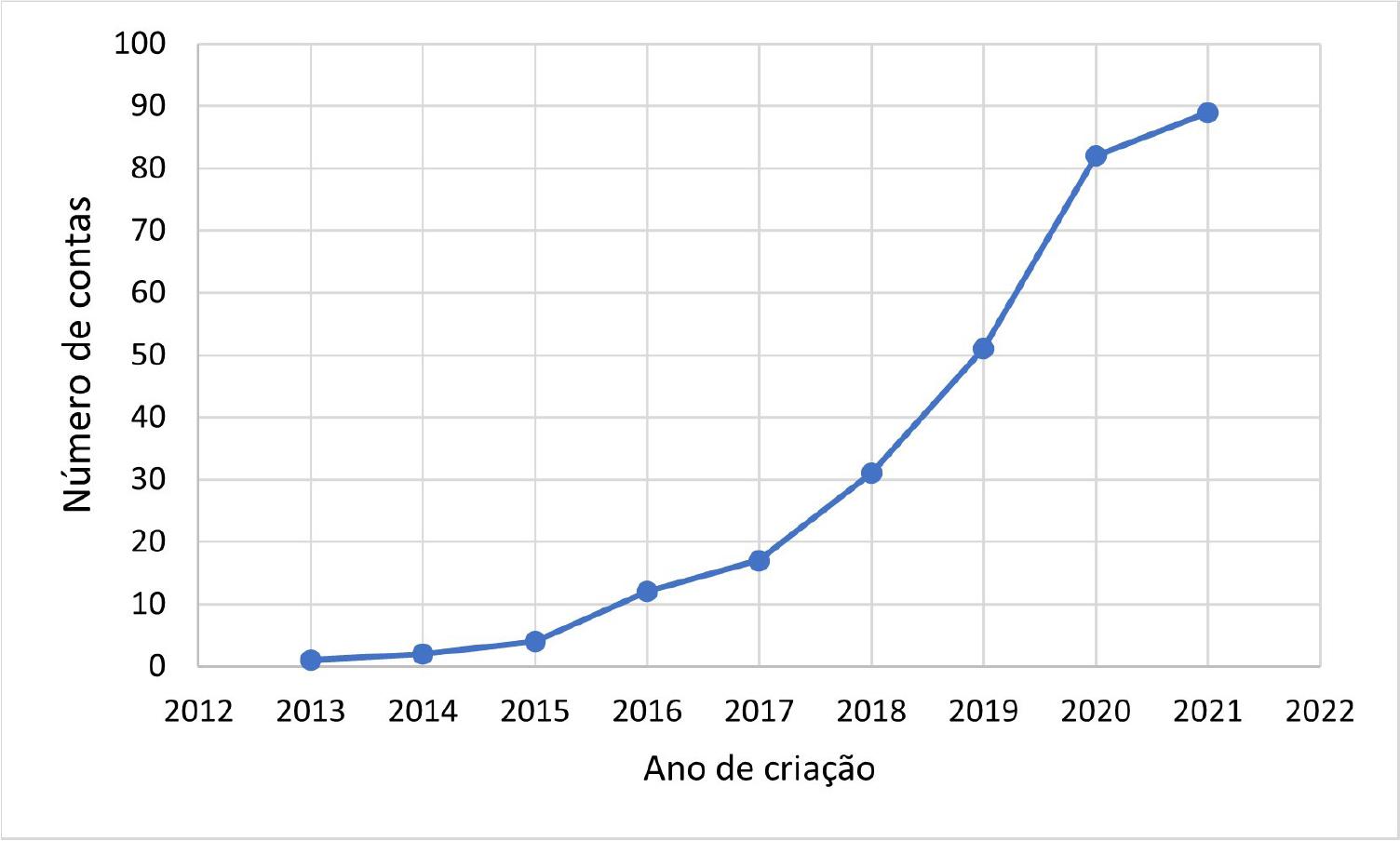

A partir do último levantamento, foi identificado um total de 89 contas ativas que se relacionam à ciência (figura 2). No primeiro levantamento em julho de 2020 foram identificadas 72 contas, número que passou para 79 (dezembro/2020), 83 (fevereiro/2021) e então, 89. A partir do ano de 2018 há um crescimento mais acentuado do número de contas. Neste ano foram criadas 14 novas contas, número que passou para 20 em 2019. Já o ano de 2020 exibiu o maior crescimento em número absoluto (32 contas criadas), representando 43% do total identificado. Houve uma tendência de menor crescimento em 2021.

Em parte, os dados de crescimento refletem a própria rede social, que demonstrou um aumento no número de usuários de 150 milhões em 2013 para 2 bilhões em dezembro de 2022 (Dixon, 2022b). No Brasil, em outubro de 2018, havia 61,7 milhões de usuários, número que em agosto de 2020 saltou para 88,4 milhões e em setembro de 2021 (após a finalização da coleta de dados) encontrava-se em 98,8 milhões (Degenhard, 2021), uma elevação em torno 60% no período. Por outro lado, as taxas de crescimento na criação de contas exibem um percentual bem superior, de 593% entre 2018 e 2020. Logo, enquanto o crescimento do número de usuários da rede social no Brasil segue uma ascendência mais modesta, o número de contas que possuem a ciência como mote ascendeu próximo a uma taxa exponencial, um fator bastante significativo.

Em paralelo ao crescimento do número de contas, eleva-se o alcance geral em termos do número de seguidores com o tempo (quadro 2). No primeiro levantamento realizado em julho de 2020, as 72 contas identificadas tinham um alcance de 8,5 milhões de seguidores. Com um crescimento quase linear no período de um ano, o patamar alcançado foi praticamente o dobro de seguidores após um ano: 15,3 milhões nas 89 contas. Tal crescimento é também fluído, ou seja, muitas contas são criadas e, após um período, tornam-se inativas ou mudam suas características; assim como as contas ganham e perdem inúmeros seguidores semanalmente. Todavia, o principal aspecto que emerge destes dados é a expansão dos números gerais que envolvem ciência na rede social. O ano de 2020, provavelmente devido à pandemia, apresentou elevado crescimento de novas contas sobre ciência.

Quadro 2 Variação do número de seguidores das páginas com o tempo

| Período de coleta de dados | Número total de seguidores das contas |

|---|---|

| Junho 2020 | 8,5 milhões |

| Dezembro de 2020 | 10,5 milhões |

| Fevereiro 2021 | 12,5 milhões |

| Junho de 2021 | 15 milhões |

Fonte: elaborado pelos autores.

A expansão das tecnologias da comunicação refletiu no uso das redes sociais para fins de busca e comunicação de informações ligadas à ciência. Estudos que se detiveram a redes sociais, como Twitter (Büchi, 2016), YouTube (Fontes, 2021) e o próprio Instagram (Lima et al., 2023) já acenaram esse crescimento. Esse fenômeno não se restringe à conjuntura das mídias digitais, mas foi notado em outros momentos da história, nos quais a ciência disputou espaço com outros temas nos meios de comunicação como a TV, que também direcionam assuntos e novas demandas (Mccombs; Valenzuela, 2007; Siqueira, 2008).

Esse fenômeno pode ser interpretado como um crescimento da circulação intercoletiva de ideias e ampliação, sobretudo, de um círculo exotérico, formado pelos não especialistas em ciência e que passam a ter acesso às ideias que circulam. Concomitantemente, também há o aumento do círculo esotérico (especialistas em ciência) que se interessa pela rede social e passa a utilizá-la com fins de debater ciência. Tal aspecto pode favorecer a divulgação científica que se constitui basicamente a partir de um tráfego intercoletivo. Pode ser inferido que os círculos de pensamento são dependentes da circulação e vice-versa, ou seja, quanto mais publicações surgem mais densos podem ficar os nós da rede de comunicação entre os que participam do processo. Logo, a circulação de ideias e o adensamento dos nós da rede de comunicação, caracterizado pela expansão dos círculos de pensamento, alimentam-se mutuamente. A importância desse tráfego ou circulação intercoletiva de pensamentos para Fleck (2010) estaria na alteração de valores de pensamentos, o que levaria a novos estados de conhecimento.

Resumindo, podemos dizer, portanto, que qualquer tráfego intercoletivo de pensamentos traz consigo um deslocamento ou uma alteração dos valores de pensamento [...]. Essa alteração do estilo de pensamento - isto é, a alteração na disposição à percepção direcionada - oferece novas possibilidades de descobertas e cria fatos novos. (FLECK, 2010, p. 161-162).

No que concerne à divulgação da ciência, o ambiente digital exibe potencial para esse tráfego intercoletivo e a possibilidade de descobertas e de fatos novos para os valores de pensamento sobre a ciência. Todavia, num cenário em que a informação é produzida numa velocidade e quantidade cada vez maior, seu processamento em tempo hábil emerge como um dos principais obstáculos. Para Siqueira (2008), velocidade, transitoriedade e fragmentação são características preponderantes do mundo virtual e se tornam desafios para a apropriação do conhecimento para se atingir esferas cívicas e de mobilização. A velocidade e a quantidade de informação são maiores do que a capacidade humana de processamento, o que faz com que a informação seja fragmentada durante a comunicação para viabilizar tal processamento, podendo resultar em seu rápido consumo e descarte (Siqueira, 2008).

Nessa direção, a expansão da circulação de ideias e do círculo exotérico pode não necessariamente representar um avanço no processo de compreensão pública da ciência, sobretudo se as características de transitoriedade e fragmentação prevalecerem. Isto é, a circulação da ciência não necessariamente representaria alteração de estilo de pensamento, pois para Fleck (2010, p. 198), este é caracterizado “[...] como disposição a uma percepção direcionada e um processamento do percebido”. Esse processamento do percebido dependeria de tempo, que não é favorável no mundo digital, bem como da atmosfera de pensamento, que está em íntima relação com a estrutura específica do coletivo de pensamento. Alia-se como obstáculo, o crescimento da circulação de notícias falsas e do movimento anticiência, favorecido pelas redes sociais e que interfere negativamente no processo de compreensão pública da ciência (Bode; Vraga, 2015; Santaella, 2019).

Quem está nessa rede? Perfil de administradores

No intento de se avançar no entendimento das características do processo de divulgação da ciência por meio do Instagram, as páginas foram investigadas quanto ao perfil de seus administradores descritos ou na biografia da conta ou nas próprias publicações. A maioria das contas são administradas por entusiastas da ciência (20), em geral profissionais de áreas afins (engenharia, tecnologias, farmácia etc.) que se interessam por temas e curiosidades científicas (quadro 3). Outra grande parte é formada por professores da educação básica e estudantes universitários, especialmente ligados às áreas de ciências da natureza. Juntas representam mais de 50% das contas pesquisadas. Destaca-se ainda uma participação modesta dos próprios cientistas nessa atividade, representando 15,7% das contas, bem como de docentes universitários (10%). Ainda que no Brasil essas atividades se entrecruzem, especialmente nas universidades públicas, a categorização levou em conta os descritores identificados.

Quadro 3 Perfil dos administradores

| Administradores | Quantidade de contas / % |

|---|---|

| Entusiasta da ciência | 20 / 22,5 |

| Estudante universitário | 15 / 16,9 |

| Professor Educação Básica | 15 / 16,9 |

| Pesquisador/Cientista | 14 / 15,7 |

| Professor de nível superior | 10 / 11,2 |

| Estudante nível médio | 08 / 09,0 |

| Jornalista científico | 07 / 07,9 |

Fonte: elaborado pelos autores.

Percebe-se que a comunidade de divulgadores de ciência no mundo digital, em sua maioria, compõe outras esferas sociais, não desenvolvendo esta como atividade profissional. Suas atividades profissionais são variadas, em geral de dentro do círculo esotérico, como pesquisadores, ou na confluência da prática científica, como no caso de docentes, universitários e entusiastas com formações próximas às ciências naturais. Santos e Muller (2021), em levantamento do perfil de divulgadores da ciência em plataformas digitais acenam que 70% deles têm ou está em formação acadêmica em nível de pós-graduação, corroborando a forte relação com uma comunidade esotérica, que desenvolve pesquisas. Ao mesmo tempo, o início da atividade de divulgação científica no mundo digital se dá espontaneamente, isto é, não são especialistas nesse campo (Santos; Müller, 2022). Pode-se estabelecer uma correlação desse perfil com a ideia de coletivos de pensamento de Fleck. A circulação de ideias ocorre de e para diferentes coletivos de pensamento. Conforme pontua Alava (2012), o ciberespaço é marcado por práticas coletivas ou comunitárias que se configuram por novas formas de associações e relações humanas, originando práticas com um público cada vez mais amplo. Tais aspectos suportam a hipótese de conectividades difusas, entre diferentes grupos, de especialistas e não especialistas em ciência e em divulgação da ciência os quais compõem uma rede a partir da qual os círculos esotérico e exotérico se interpenetram. Esse processo de comunicação assumiria cada vez mais inter e intracoletividade caso os pesquisadores compusessem os nós da rede.

De um lado, mostra as possibilidades que as mídias digitais encerram por permitirem a divulgação de conteúdo de profissionais com perfis diversos. De outro, mostra a heterogeneidade deste espaço. Enquanto grupos profissionais são caracterizados pelo elevado grau de controle sobre os padrões de acesso, produção e difusão de seus métodos e fatos, o que assegura a circulação do estilo de pensamento, os resultados permitem inferir que a divulgação da ciência mediante a rede social Instagram seria uma espécie de objeto de fronteira. Os objetos de fronteira configuram-se por apresentar um espaço compartilhado que permite a grupos com distintas características sociais trabalharem conjuntamente, mas sem consenso (Star, 2010). Esse traço é devido à flexibilidade interpretativa, que permite usos localizados para um mesmo objeto, geralmente marcados pelo contexto e interesses de atuação particular do grupo ou indivíduo em relação ao objeto. Todavia, o modo de trabalho não é totalmente arbitrário, segue uma estrutura organizacional com aspectos em comum.

Estes objetos fronteiriços facilitam as interações heterogêneas entre mundos sociais distintos. Um objeto fronteiriço pode ser construído a partir de um núcleo rígido - zona de acordo entre grupos profissionais que interagem - e a partir de uma periferia difusa, indistinta, que é diferente para cada grupo. (Löwy, 1994, p. 248).

A ciência representaria este núcleo a partir do qual orbitam os diferentes grupos sociais (professores, estudantes, pesquisadores, entusiastas) que empregam o Instagram para divulgação do conhecimento científico. Todavia, a divulgação da ciência ocorre de diferentes formas, com distintos conteúdos e práticas, ora de modo mais ora de modo menos estruturado e organizado, por isso heterogênea. A periferia difusa, categorizada em subgrupos, também se constitui de particularidades que as distinguem. Por exemplo, parte das contas administradas por estudantes de graduação veiculam sua rotina acadêmica (aulas práticas, leituras, participação em eventos, etc), dicas da vida universitária e temas científicos. Ainda em 2002, em que as redes sociais não exerciam a influência de hoje, Beacco et al. sinalizaram novas formas discursivas adotadas pela ciência na mídia. Os autores destacaram a emergência de diferentes posturas enunciativas (do especialista e do cidadão não especialista), a redefinição do papel do jornalista como mediador entre a ciência e o público geral, além de diferentes formas de intertextualidade e interconexões da ciência em debates sociais. Assim, a divulgação da ciência parece assumir diferentes significados para diferentes comunidades, mas, ao mesmo tempo, se dá por características em comum as quais possibilitam essas pessoas interagir umas com as outras a partir de um objetivo similar. Esses objetos, dessa forma, permitem um processo comunicativo que ultrapassa a fronteira.

Ao mesmo tempo, a periferia difusa que se forma a partir da heterogeneidade aproxima-se do que Fleck (2010, p. 166) denomina de ciência popular, compreendida como a “[...] ciência para não especialistas, ou seja, para círculos amplos de leigos adultos com formação geral. Por isso, não deve ser vista como ciência introdutória [...]”. Esta ciência teria um caráter simplificado, com ausência de detalhes, ilustrativa e esteticamente agradável. Curiosamente essas são as características para que uma publicação/conta ganhe repercussão no mundo digital e, em certo grau, da própria divulgação da ciência.

O que circula nessa rede? Características das contas de difusão da ciência

Com o intuito de compreender melhor a circulação da ciência por meio das contas, estas foram acompanhadas em termos de suas publicações. A partir disso, foi possível identificar tipologias quanto ao conteúdo e temáticas (quadro 4). As contas são diversificadas em termos do conteúdo e formas de publicação.

Quadro 4 Categorias das contas quanto ao tipo de conhecimento/informação veiculada

| Tipos de conta | Quantidades de contas |

|---|---|

| Informações gerais sobre ciência | 52 |

| Curiosidades / aplicações | 44 |

| Podcast | 03 |

| Memes | 03 |

| Arte | 02 |

| Informações científicas especializadas | 15 |

| Apoio pedagógico | 13 |

| Studygram | 08 |

| Outros | 01 |

Fonte: elaborado pelos autores.

A maior parte foi identificada como contas de Informações gerais sobre ciência, com exemplos do dia-a-dia, especialmente com base em curiosidades/aplicações (figura 3).

A) conhecimento científico ligado aos cosméticos; B) história sobre a criação das lâmpadas. Fonte: Instagram.

Figura 3 Publicações em contas categorizadas como curiosidades/aplicações

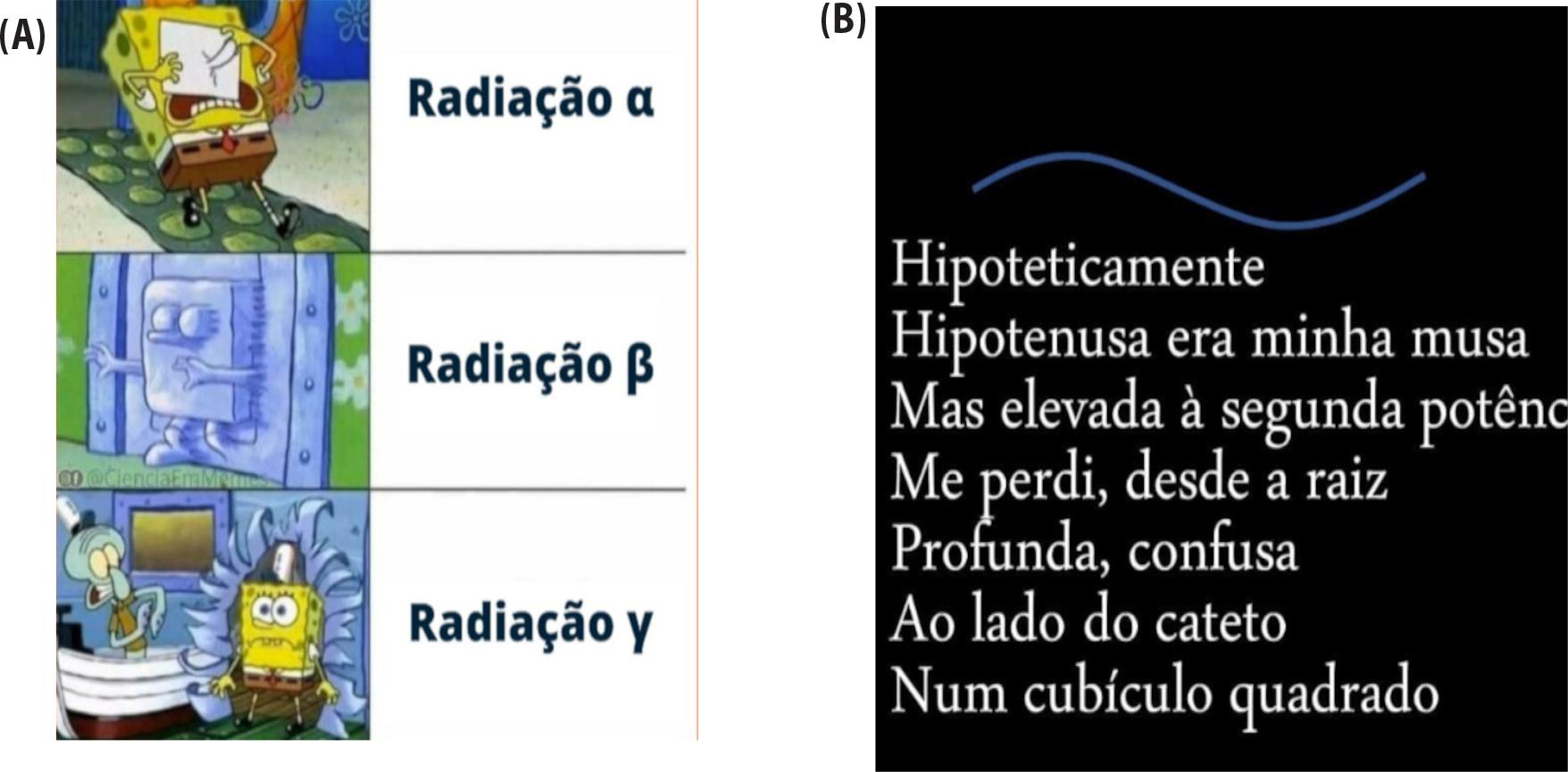

Como característica predominante está a preocupação com uma linguagem que se aproxime de um público amplo, majoritariamente jovens. Ainda na categoria de curiosidades e informações gerais encontra-se perfis de instituições historicamente reconhecidas na divulgação da ciência, como Instituto Ciência Hoje e universidades, estas por meio de projetos, grupos de pesquisa ou, ainda, canais específicos. Por serem institucionais, essas contas, em geral, possuem muitos seguidores. A categoria também abarca perfis de podcasts, bem como aqueles que usam predominantemente memes e arte para discutir ciência (figura 4).

Fonte: Instagram.

Figura 4 Contas de informações gerais sobre ciência com foco em memes (A) e arte (B)

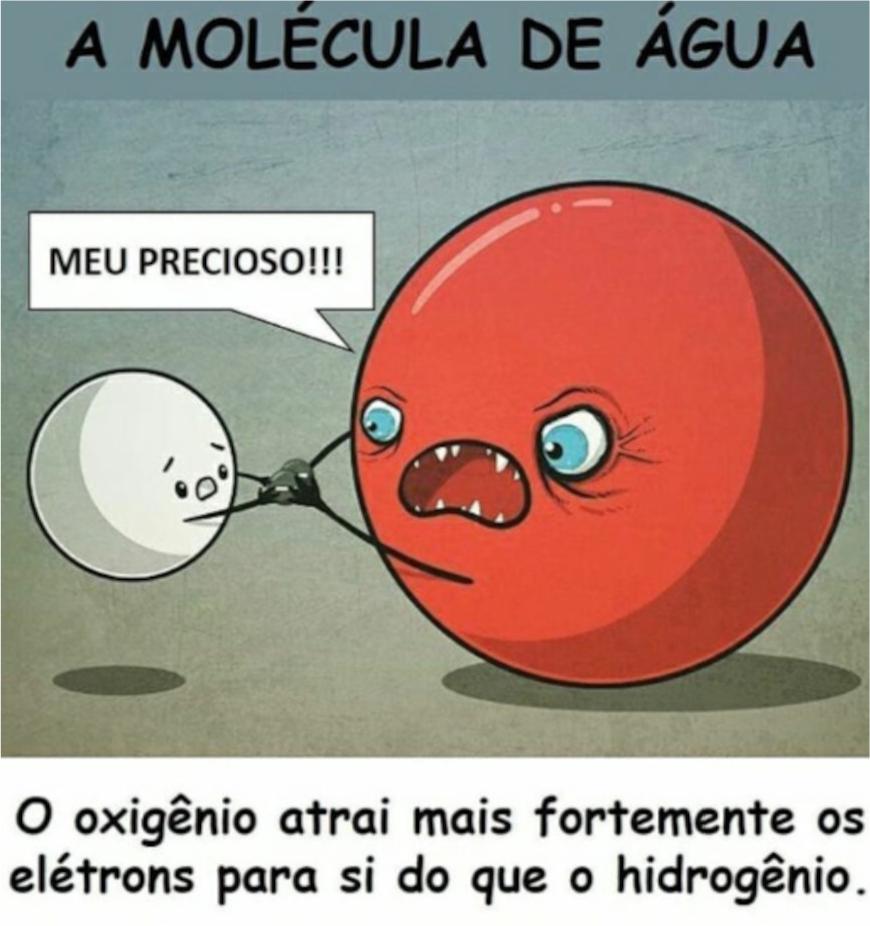

Essas abordam curiosidades científicas e acontecimentos tendo por base o humor e a interdisciplinaridade. Os perfis de memes destacam-se pela elevada quantidade de seguidores, indicando que este é um tipo de linguagem bem aceita entre usuários do Instagram. Um alerta que se faz, particularmente para as contas que fazem uso de memes, é sobre a possibilidade de obstáculos epistemológicos e mesmo erros conceituais na tentativa de facilitar e aumentar a curiosidade pela ciência. Um exemplo é o meme retratado pela figura 5, que, além de veicular atributos animistas, ao conferir características humanas aos átomos, incorre em dois equívocos conceituais. O primeiro deles, a representação inadequada da molécula de água, com ausência de um dos átomos de hidrogênio. O segundo, é uma atribuição errônea da polaridade da molécula de água à diferença de eletronegatividade entre átomos de oxigênio e hidrogênio. No caso da água, os pares eletrônicos isolados exercem papel fundamental na repulsão dos pares eletrônicos ligados, resultando assim na polaridade. As características de humor, marca dos memes que circulam via redes sociais (Dynel, 2021), precisam assim ser analisadas cuidadosamente quanto aos aspectos conceituais.

Já na categoria informações científicas especializadas, a ênfase está fundamentalmente em publicações científicas recentes. Muitas dessas contas se originam em instituições de ensino e pesquisa ou mesmo de divulgação da ciência. Em geral, trazem síntese de artigos científicos publicados em diversas áreas do conhecimento e variados periódicos científicos (nacionais e internacionais), em uma linguagem que passou por recodificação para um público mais genérico, incluindo criação de imagens e esquemas multimodais, mas ao mesmo tempo mantém características técnicas (figura 6).

Essa dimensão estética advém da plasticidade emotiva (Fleck, 2010). Nas adaptações para o grande público, a plasticidade emotiva configura-se por recursos “[...] para tornar significativa uma informação, que envolve, além de imagens (gráficos, desenho e fotos) o uso de metáforas tocantes” (Oliveira, 2012 p. 131). A reconfiguração da linguagem e a multimodalidade são marcas da cultura digital, que se apoia fortemente no apelo visual e combinação de textos verbais e não verbais para o processo comunicativo, particularidades cada vez mais presentes na divulgação da ciência (Rigutto, 2017).

Outra categoria depreendida foram os chamados studygram, contas criadas por estudantes de vários níveis para ajudar outros estudantes, com publicações de conteúdos conceituais, sínteses, rotinas e realidades escolares/universitárias por meio de relatos e vídeos. Tais contas podem ser até consideradas uma versão moderna dos diários, porém, ao invés de escritos e individuais, empregam multimodos de comunicação e são compartilhados. Também promovem reflexões sobre os obstáculos da vida acadêmica e socializam experiências de enfrentamento. Além disso, para Costa et al. (2022), studygrams têm se constituído em espaço informal de aprendizagem de conceitos e atitudes para quem produz e acessa o conteúdo. As contas de apoio pedagógico assemelham-se em algum grau com os studygrams, exceto por não retratarem o cotidiano individual de estudos. São em geral mantidas por professores e estudantes que em sua maioria apresentam conteúdos conceituais ou outros temas de interesse, tais como dicas de estudo e resolução de questões para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

A análise das publicações demonstra que a difusão da ciência se aproxima do que Fleck (2010) denominou de Ciência Popular, aquela direcionada aos não especialistas. Isso porque em todos os tipos de contas foram identificadas a recodificação e transformação da linguagem, mesmo entre aquelas que abordam temas mais especializados. Ao mesmo tempo, como particularidade da circulação do conhecimento, está o emaranhamento da rede. Para Fleck (2010, p. 159): “A estrutura emaranhada da sociedade moderna faz com que os coletivos de pensamento se entrecruzem espacial e temporalmente.” O emaranhamento seria responsável pelo cruzamento daquilo que é comum entre as contas, o interesse pela ciência, ao passo que as formas de comunicar a ciência são (re)configuradas por interesses dos administradores assim como mudanças temporais em seus perfis.

Outro atributo das redes sociais é a transitoriedade, isto é, as rápidas mudanças em conteúdo e formas. Isso foi percebido em termos da variação de contas, mas também foi especialmente notado na modificação dos perfis de algumas contas, que implicaram na modificação de categorias. Isso ocorreu de modo mais evidente para as contas do tipo Studygram, que eram 18 no primeiro levantamento e passaram para oito, no último. A figura 7 ilustra tal mudança. A página tinha em suas primeiras publicações o foco em conceitos e na permanência em um curso de graduação. Posteriormente, o foco se deslocou, concentrando-se na divulgação profissional (aulas particulares de química para nível fundamental e médio).

Tais contas também encerram volatidade em termos de criação e atualização. Essa mudança no foco das contas não se restringe à categorização da conta em si, mas altera o conteúdo veiculado e seu viés, demonstrando que o meio digital é fluido e está em constante mudança e transformações. Pode-se aventar que na rede social há o que Fleck (2010, p. 85-86) denominou de peregrinação:

Os pensamentos circulam de indivíduo a indivíduo, sempre com alguma modificação, pois outros indivíduos fazem outras associações. [...]. Após uma série dessas peregrinações, não sobra praticamente nada do conteúdo original. De quem é o pensamento que continua circulando? Nada mais é do que é um pensamento coletivo, um pensamento que não pertence a nenhum indivíduo. Não importa se os conhecimentos são verdadeiros ou errôneos do ponto de vista individual, se parecem ser entendidos corretamente ou não - peregrinam no interior da comunidade, são lapidados, modificados, reforçados ou suavizados, influenciam outros conhecimentos, conceituações, opiniões e hábitos de pensar.

Tal peregrinação associa-se à circulação rápida e transitória influenciada inclusive pela forma como os aplicativos são organizados. As publicações no Instagram podem ser vistas instantaneamente, todavia, as mais recentes rapidamente ocupam lugar de destaque no dispositivo do usuário, dificultando ou mesmo ocultando a visualização de algo publicado há apenas algumas horas. As ferramentas de compartilhamento permitem novas conexões, podendo fazer com que a ideia que circula não pertença mais a nenhum individuo, tenha origem incerta, seja modificada ou suavizada, aproximando-se da ideia de peregrinação de Fleck (2010). Isso pode resultar em distorção e notícia falsa que se espalha rapidamente e não apresenta fonte, provocando uma ambivalência (Santaella, 2019). Essa ambivalência configura-se de um lado pelos benefícios da ubiquidade e circulação das publicações; de outro, a facilidade de se promover notícias falsas e manipular opiniões.

Daí que o reconhecimento das características dessa circulação é fundamental, ou a necessidade de uma alfabetização científico-midiática (Hottecke; Allchin, 2020). Esses autores pontuam além do conhecimento sobre os conceitos e a natureza da ciência, o entendimento crítico sobre a divulgação da ciência em mídias modernas e redes sociais como condição para o processo educativo contemporâneo. Como proposta, Hottecke e Allchin (2020) destacam o conhecimento sobre as mídias e como elas funcionam, incluindo os interesses financeiros que as regem, os efeitos ‘bolha’ e ‘espelho’ (que exibem ao usuário informações personalizadas e de suas preferências sociais-políticas-culturais a partir de seu comportamento na rede), bem como a capacidade de analisar as publicações a partir do conhecimento sobre a ciência e seu funcionamento.

Considerações finais

A presente pesquisa foi guiada pela seguinte questão central: Quais as características da circulação do conhecimento via Instagram? Com base nos resultados, pode-se evidenciar o aumento da circulação da ciência por meio desta rede social, ilustrado pelo aumento no número de contas e seguidores deste tipo de conteúdo nos anos recentes. A circulação da ciência pode ser compreendida a partir da noção de rede, em que o conhecimento se difunde por meio de diferentes nós, formados por especialistas e não especialistas em divulgação da ciência e na pesquisa científica, a partir dos quais ocorre um tráfego intercoletivo e multidirecional de pensamento. Logo, os nós funcionam como objetos de fronteira, marcados pela heterogeneidade de quem os forma e do que é difundido. Isso pôde ser verificado pelos variados perfis de administradores e tipologias de contas, que se baseiam em informações gerais da ciência (com uso de memes, artes, curiosidades, história), informações especializadas (baseadas em artigos de pesquisa), rotina acadêmica e apoio pedagógico.

Como características, ainda se verificaram o emaranhamento e a transitoriedade da circulação do conhecimento, manifestadas pela volatidade de contas, de seguidores, de publicações e de seus enfoques. Com isso, emerge a ambivalência da divulgação da ciência em redes sociais, responsáveis pela rápida conexão e interação, mas também pela circulação de notícias falsas e movimentos anticiência (Santaella, 2019). Em certa maneira, essa expansão reflete um paradoxo entre a carência e a saturação de informações. Se, nas décadas anteriores, o acesso à ciência se restringia a alguns meios impressos ou televisivos, agora a rede social parece caminhar para um processo de saturação que exigirá cada vez mais um processo formativo para analisar e compreender a circulação da informação na cultura digital. Assumindo que a Internet vem se constituindo como espaço em que grande parcela da população busca informações sobre ciência, os cientistas, ocupando os nós de comunicação com a população, poderiam potencializar a circulação intracoletiva a que Fleck (2010) se refere, em função das conexões que a rede proporciona. Logo, os processos de comunicação da ciência a partir das tecnologias digitais assumiriam um caráter cada vez mais relevante.

Embora focado nas práticas virtuais informais de comunicação da ciência, esta pesquisa leva a uma interrogação para uma perspectiva futura, a partir também da reflexão de outros estudos sobre a cultura digital, como os de Alava (2012) e de Hottecke e Allchin (2020). Se é preciso formar cidadãos capazes de analisar criticamente o mundo, até quando o ensino formal poderá ignorar esses modos de comunicação e circulação de saberes (ou mais preocupante, das notícias falsas) pela Internet? Assume-se com Hottecke e Allchin (2020), a premência de se pensar num modelo que caminhe para a alfabetização midiático-científica. Em outras palavras, o conhecimento sobre o funcionamento da ciência e das mídias modernas de circulação de conhecimento/informação seria necessário para a formação da nova geração. Para tanto, acredita-se que o adensamento e melhoria do tráfego intercoletivo e exotérico dependa do adensamento de outros nós e a circulação intercoletiva entre os círculos esotéricos de divulgadores, cientistas, pesquisadores em educação em ciências/comunicação, professores/educadores em ciência. De um modo mais simples, se a ciência circula pelas redes sociais, é fundamental que aqueles que se envolvem em sua produção e ensino envolvam-se também nessa circulação.

Por fim, vale mencionar que os contextos socioculturais a partir dos quais Fleck teorizou e nos quais as redes sociais se inserem são distintos. O tempo em que as transformações ocorrem impingem maior transitoriedade da rede social e volatidade ao núcleo de conhecimentos do coletivo de pensamento. Ainda que em proporções diferentes, os modos de produção da ciência também estão sendo modificados pela Internet, entre eles, o tempo das publicações e sua própria perenidade, o que parece válido para as correlações entre o pensamento fleckiano e ciência nas redes sociais.