Introdução

Neste artigo, proponho-me examinar a ensaística de Hannah Arendt. A partir da investigação da forma e conteúdo de seu célebre ensaio “A crise na educação”, pretendo tomá-lo como exemplo ou modelo de seus “exercícios de pensamento político” (ARENDT, 2003b, p. 41), nos quais não encontramos “a dedução, a indução e a extração de conclusões” (ARENDT, 2003b, p. 40), nem “prescrições sobre o que pensar ou acerca de que verdade defender” (ARENDT, 2003b, p. 41). Mais precisamente, ao dizer que em seus ensaios buscava “adquirir experiência em como pensar” (ARENDT, 2003b, p. 41, grifo da autora) na lacuna entre o passado e o futuro, Arendt explicita que sua escritura procura guardar lastro no histórico, resguardando-se de abstrações ou esquemas que possam reduzir catástrofes afetivas e humanas a uma teoria da história ou a relações de conceitos a-históricos.

O pensamento arendtiano, todavia, não é arbitrário, desprovido de lógica, nem recai em relativismo, porquanto guarda observância da forma lógica proposicional e ainda que empreenda argumentação mobilizando conceitos heurísticos, sempre com lastro na facticidade. Meu propósito é explicitar de que modo isso se dá no ensaio “A crise na educação” a partir de uma leitura de seu movimento argumentativo, disposto em quatro seções cujos liames não são explícitos e que à primeira vista trata só da crise na educação estadunidense. Engana-se, porém, o leitor que pensa flagrar no ensaio uma constelação de temas destituídos de unidade ou uma reflexão restrita ao contexto da educação nos EUA das décadas de cinquenta e sessenta do século XX. Na sequência, empreendo a análise de cada uma das seções propondo um roteiro de leitura do conjunto dos quarenta e sete parágrafos do ensaio. Por fim, tecerei algumas considerações mais gerais sobre a forma do ensaio em Hannah Arendt.

I - A crise na educação e os EUA

A primeira seção do ensaio contém treze parágrafos que tanto introduzem a discussão geral do texto, como investigam fatores dos EUA que agravaram a crise na educação desse país. Logo do primeiro parágrafo, é possível depreender o plano do ensaio: examinar a crise na educação como fenômeno geral, com raízes em uma crise mais profunda, e não como uma crise “local e sem conexão com as questões principais do século” (ARENDT 3, p. 222, §1). Melhor dizendo, subjaz à crise na educação “a crise geral que acometeu o mundo moderno em toda parte e em quase toda esfera da vida” (ARENDT 3, p. 221, §1), de forma que todos os países imersos na modernidade podem vir a sofrer crises semelhantes. Ora, “pode-se admitir como uma regra geral neste século que qualquer coisa que seja possível em um país pode, em futuro previsível, ser igualmente possível em praticamente qualquer outro país” (ARENDT 3, p. 222, §2).

Assim, uma crise na educação não diz respeito somente aos educadores, mas também ao leigo e ao cidadão comum, ao qual inelutavelmente dizem respeito as questões que transcendem as fronteiras de seu país. Há ainda, contudo, outra razão para o leigo preocupar-se com a educação: “é a oportunidade, proporcionada pelo próprio fato da crise […], de explorar e investigar a essência da questão em tudo aquilo que foi posto a nu, e a essência da educação é a natalidade, o fato de que seres nascem para o mundo” (ARENDT 3, p. 223, §3, grifo da autora). Uma crise na educação, desse modo, concerne a todos na medida em que é a um só tempo a crise de uma das condições mais elementares da existência humana: a natalidade.

Por consequente, ao ameaçar a perpetuidade do homem e do mundo, uma crise na educação pode ter sua gravidade comparada

com a agitação revolucionária que se sucedeu à Primeira Guerra Mundial, com os campos de concentração e de extermínio, ou mesmo com o profundo mal-estar que, não obstante as aparências contrárias de propriedade, se espalhou por toda a Europa a partir do término da Segunda Guerra Mundial (ARENDT 3, p. 222, §1).

É tentador, todavia, avaliar uma crise na educação “como um fenômeno local e sem conexão com as questões principais do século” (ARENDT 3, p. 222, §1). Arendt dá vazão à tentação de forma orientada. Embora já tenha indicado que a compreensão da crise é obscurecida se não ultrapassarmos o local e o particular, a autora dá início a um movimento do texto (a partir do quarto parágrafo) que analisa aspectos nacionais dos EUA que agravaram a crise na educação. Trata-se, assim, de elucidar doravante o sentido do pensar sobre o particular em princípio.

*

A relação entre universal e particular interessa especialmente à Arendt porque, a despeito de elementos específicos não terem sido fundamentais para a cristalização da crise na educação, eles guardam, não obstante, a capacidade de agravá-la. Com efeito, “por mais claramente que um problema geral possa se apresentar em uma crise, ainda assim é impossível chegar a isolar completamente o elemento universal das circunstâncias específicas em que ele aparece” (ARENDT 3, p. 223, §4). É oportuno, desse modo, investigar por que a crise se apresenta em “sua forma mais extrema na América2” (ARENDT 3, p. 223, §4). A razão reside num peculiar papel que a educação adquiriu nesse país. Afinal, seu papel é “diferente e incomparavelmente mais importante politicamente do que em outros países” (ARENDT 3, p. 223, §4), na medida em que “a América sempre foi uma terra de imigrantes” (ARENDT 3, p. 223, §4).

A educação escolar nos EUA adquire então uma função política ao cumprir em relação aos imigrantes papéis que em outros países são cumpridos primordialmente pela família. A educação estadunidense se ocupa, pois, com a árdua tarefa, “nunca completamente lograda, mas superando continuamente as expectativas” (ARENDT 3, p. 223, §4), de homogeneizar os diferentes grupos étnicos a fim de constituir a nação norte-americana. A educação se torna, assim, um meio de “americanização dos filhos de imigrantes” (idem, ibidem).

É preciso considerar ainda “o papel que a imigração contínua desempenha na consciência política e na estrutura psíquica do país” (ARENDT 3, p. 223, §5). Ora, não se trata apenas de um país colonial que precisou de imigrantes para a ocupação de seu território, mas, antes, de uma nação cujo lema fundador é estabelecer um novo mundo. “Para a América o fator determinante sempre foi o lema impresso em toda nota de dólar - Novus Ordo Seclorum, Uma Nova Ordem do Mundo. Os imigrantes, os recém-chegados, são para o país uma garantia de que isto representa a nova ordem” (ARENDT 3, p. 223, §5). Com a ideologia de um Novo Mundo, os EUA cultivaram a crença de terem sido eleitos para abolir a pobreza e a opressão, acenando com “boas-vindas […] todos os pobres e escravizados do mundo” (ARENDT 3, p. 223, §5). 3

Além do mais, Arendt observa que o “entusiasmo extraordinário pelo que é novo” ocorre simultaneamente com a “confiança em uma ‘perfectibilidade ilimitada’ - observada por Tocqueville como o credo do ‘homem sem instrução’ comum” (ARENDT 3, p. 224, §6). O entusiasmo pelo novo, assim, ergue-se sobre a crença numa noção de progresso presente “em quase todos os aspectos da vida diária americana” (ARENDT 3, p. 224, §6). A estima pela novidade, presumível e inelutavelmente, resultou em maior atenção às crianças, que se tornavam os oi neói, como os gregos denominavam aqueles que estavam preparados para ingressar na comunidade dos adultos. O ideal educacional que se desenvolveu nos EUA concebe, assim, um pathos do novo como uma espécie de sofrimento ou ônus que os novos têm de suportar e assumir, na medida em que a re-fundação da sociedade é cogente para eles. É nesses termos que a “atividade política foi concebida como uma forma de educação” (ARENDT 3, p. 225, §6) nos EUA, a partir de que Arendt enxerga alguma influência de Rousseau4.

O conceito de “pathos do novo”, porém, não deve ser confundido com o de natalidade. Com efeito, o “pathos do novo” é problemático para Arendt, pois a criação do novo não se dá a partir da liberdade dos novos, como a autora estimaria, mas a partir de prescrições dos adultos, imperativas aos recém-chegados no mundo como um projeto não livremente criado por eles, conforme certo “pathos do novo” pode ser flagrado “em todas as utopias políticas5” (ARENDT 3, p. 225, §6), nas quais um novo mundo deve ser iniciado a partir dos recém-chegados. Ao subordinar a educação à política, a criança passa a ser formada conforme os interesses dos adultos, que intervêm ao modo de ditadores.

A partir de sua superioridade em relação à criança, o adulto tenta “produzir o novo como um fait accompli, isto é, como se o novo já existisse” (ARENDT 3, p. 225, §7). Atitude de todo contraproducente, pois subtrai a criança de seu papel singular no ulterior organismo político que ela deveria criar. Para ela, o futuro utópico não será uma novidade, porquanto foram os adultos que lhe conferiram a tarefa de fundar uma nova sociedade, porém “o que quer que o mundo adulto possa propor de novo é necessariamente mais velho do que [ela]” (ARENDT 3, p. 226, §7). Afinal, “preparar uma nova geração para um mundo novo só pode significar o desejo de arrancar das mãos dos recém-chegados sua própria oportunidade face ao novo” (ARENDT 3, p. 226, §7).

O que se passou nos EUA não foi, todavia, exatamente isso, na medida em que sendo uma terra de imigrantes, outros fatores impulsionaram “a ilusão de que um mundo novo está sendo construído mediante a educação das crianças” (ARENDT 3, p. 226, §8). Assim, a observação sobre o pathos do novo e as utopias políticas guarda o propósito de descortinar o que subjaz à ilusão norte-americana em relação aos “novos” e a um “novo mundo”. Mais precisamente, o projeto escolar de americanização das crianças não continha somente elas como fim da educação, mas também seus pais imigrantes. Nesse contexto, os imigrantes de fato se desfazem de um mundo antigo (aquele de que emigraram) e são introduzidos num novo mundo, mas não tão novo assim às crianças, que o tem apresentado pronto e acabado, “preexistente, construído pelos vivos e pelos mortos” (ARENDT 3, p. 226, §8).

Por consequência, o pathos do novo é uma “ilusão” (ARENDT 3, p. 226, §9) no âmbito educacional e produziu graves efeitos também em âmbito teórico, na medida em que um conjunto de teorias pedagógicas deflagrou “uma radical revolução em todo o sistema educacional” (ARENDT 3, p. 226, §9). A referência é à Educação Progressiva6, que, segundo a autora, consiste em uma “miscelânea de bom senso e absurdo” (ARENDT 3, p. 226, §9) e foi introduzida nos EUA no começo do século destruindo “completamente, como que de um dia para outro, todas as tradições e métodos estabelecidos de ensino e de aprendizagem” (ARENDT 3, p. 227, §9). O parecer de Arendt sobre esse acontecimento guarda severidade semelhante à análise de outros que corrompem condições humanas. “Por causa de determinadas teorias, boas ou más, todas as regras do juízo humano normal foram postas de parte” (ARENDT 3, p. 227, §9). A perda das tradicionais regras de juízo aqui significa o malogro do bom senso, “em virtude do qual nós e nossos cinco sentidos individuais estão adaptados a um único mundo comum a todos nós, e com a ajuda do qual nele nos movemos” (ARENDT 3, p. 227, §9). Logo, a falência de um mundo comum “é o sinal mais seguro da crise atual” (idem, ibidem) e aponta para uma camada subjacente à educação como também motivo de sua crise.

É a essa camada mais profunda de crise a que remete a questão “Por que Joãozinho não sabe ler?” ou a “questão mais geral: Por que os níveis escolares da escola americana média acham-se tão atrasados em relação aos padrões médios na totalidade dos países da Europa?” (ARENDT 3, p. 227, §10). A resposta não se refere a padrões educacionais de um país jovem que ainda não alcançou o nível dos padrões do Velho Mundo. Bem ao contrário, refere-se ao “fato de ser este país, nesse campo particular [da educação], o mais ‘avançado’ e moderno do mundo” (ARENDT 3, p. 228, §10). A modernidade dos EUA, dessa forma, explica por que “em parte alguma os problemas educacionais de uma sociedade de massas se tornaram tão agudos”, bem como por que “em nenhum outro lugar as teorias mais modernas no campo da Pedagogia foram aceitas tão servil e indiscriminadamente” (ARENDT 3, p. 227-228, §10). Mais uma vez, o estudo dos traços constitutivos da crise educacional nos EUA remete a problemas mais gerais que transcendem as fronteiras norte-americanas, porquanto para compreender sua crise é preciso expor elementos constitutivos do período histórico em que ela se cristalizou. Eis por que a crise nesse país “apresenta um problema imensamente difícil por ter surgido sob as condições de uma sociedade de massas e em resposta às suas exigências” (ARENDT 3, p. 228, §10)7.

Além do conceito de sociedade de massas, é preciso ainda considerar “um outro fator mais geral que, é certo, não provocou a crise, mas que a agravou em notável intensidade, e que é o papel singular que o conceito de igualdade desempenha e sempre desempenhou na vida americana” (ARENDT 3, p. 228, §11). Nos EUA, a “igualdade” ultrapassa a concepção de “igualdade de oportunidades”, “embora esta tenha uma maior importância em nosso contexto, dado que, no modo de ver americano, o direito à educação é um dos inalienáveis direitos cívicos” (ARENDT 3, p. 228, §11). Aliás, é precisamente em função do direito inalienável à educação que o conceito de igualdade nos EUA revela-se singular.

Ora, no sistema estadunidense de escolas públicas (vale lembrar mais uma vez, nas décadas de cinquenta e sessenta do século XX) toda criança é obrigada a frequentar a escola primária e colégio (equivalentes ao Ensino Fundamental no Brasil), cujo curso é cumprido quando ela alcança os dezesseis anos. Contudo, as escolas secundárias (equivalentes ao Ensino Médio no Brasil) cujo propósito é também preparar para a universidade não são obrigatórias. O jovem, então, não precisa ter cursado o secundário para ingressar na universidade. Desse modo, “toda criança deve chegar ao colégio, e o colégio é, portanto, basicamente, uma espécie de continuação da escola primária” (ARENDT 3, p. 228, §11). Acontece, assim, que os jovens ingressam na universidade sem terem necessariamente sido preparados para isso. “Em consequência […], a preparação para o curso superior tem de ser proporcionada pelos próprios cursos superiores, cujos currículos padecem, por isso, de uma sobrecarga crônica, a qual afeta por sua vez a qualidade do trabalho ali realizado” (ARENDT 3, p. 228, §11).

No entanto, o fundamento do baixo nível da educação norte-americana não se encontra na “natureza de uma sociedade de massas na qual a educação não mais é um privilégio das classes abastadas” (ARENDT 3, p. 228, §12). Afinal, na Inglaterra, “onde […] a educação secundária também foi posta à disposição […] de todas as classes da população” (ARENDT 3, p. 228, §12), a igualdade de oportunidades não resultou em baixos níveis educacionais. Ao contrário, lá a igualdade convive com uma meritocracia. Ao fim da escola primária, os estudantes, com onze anos de idade, têm de realizar um “temível exame que elimina quase 10% dos escolares qualificados para instrução superior” (ARENDT 3, p. 228, §12). Vale notar que o exemplo inglês não aparece no texto como modelo exemplar de sistema educacional. A finalidade do parágrafo doze é evidenciar que, ao flagrar “o papel singular que o conceito de igualdade desempenha e sempre desempenhou na vida americana” (ARENDT 3, p. 228, §12), aquilo que a autora condena é não o conceito de igualdade em geral, mas sua singularidade nos EUA devido ao encontro de uma sociedade de massas com uma democracia igualitária. A conjunção dos dois elementos nos EUA, portanto, faz a crise na educação manifestar-se tão gravemente. Ora, ao pretender nivelar indiscriminadamente a todos, a educação lá não conferiu autoridade ao professor, nem reconhecimento ao estudante mais dotado.

O que torna a crise educacional na América tão particularmente aguda é o temperamento político do país, que espontaneamente peleja para igualar ou apagar tanto quanto possível as diferenças entre jovens e velhos, entre dotados e pouco dotados, entre crianças e adultos e, particularmente, entre alunos e professores. É óbvio que um nivelamento desse tipo só pode ser efetivamente consumado às custas da autoridade do mestre ou às expensas daquele que é mais dotado, dentre os estudantes. (ARENDT 3, p. 229, §13).

A despeito de Arendt não dizer explicitamente, é plausível supor que a singularidade do conceito de igualdade dos EUA deva-se também ao papel muito singular que a imigração lá desempenhou. Com efeito, com o projeto de americanizar os imigrantes, os EUA pretenderam dissolver qualquer traço distintivo entre imigrantes e nativos. Na educação, a busca por igualdade de maneira semelhante também pretendeu diluir traços distintivos, entre dotados e pouco dotados, alunos e professores. Arendt, não obstante, considera haver algumas virtudes nesse sistema educacional, as quais ela não detalha, mas diz que qualquer pessoa que o conheça admite que a preponderância do conceito de igualdade “possui também grandes vantagens, não apenas de tipo humano, mas também educacionalmente falando” (ARENDT 3, p. 229, §13).

Ao fim da seção I do ensaio “A crise na educação”, a análise delimitada da crise nos EUA parece ter-se esgotado, pois o propósito do ensaio até aqui foi pensar a crise na educação no país em que ela se apresenta com mais gravidade. O exame de características locais dos EUA evidencia um caminho limitado para a devida compreensão da crise. Não à toa, a conclusão é negativa: “esses fatores […] não podem explicar a crise em que nos encontramos presentemente” (ARENDT 3, p. 229, §13). Assim, o primeiro movimento do ensaio é negativo, porque fatores conjunturais, como o papel da imigração, a ilusão do pathos do novo, a servil aceitação da Educação Progressiva ou Escola Nova, a singularidade do conceito de igualdade, não esclarecem satisfatoriamente a crise. Além do mais, é preciso observar a sequência da conclusão negativa mencionada acima: esses fatores “tampouco justificam as medidas que a precipitaram” (idem, ibidem). As medidas que precipitaram a crise constituem o conteúdo da próxima seção do ensaio, na qual a autora parece vislumbrar camada mais profunda do problema8.

II - Os três pressupostos básicos

Na seção II, Arendt dá prosseguimento ao exercício de pensar um acontecimento, de sua cristalização em direção às suas origens. Agora, serão investigadas as medidas que aprofundaram a crise na educação. Até então, a autora havia tratado de características dos EUA como agravantes. Doravante, o tratamento se volta para as medidas que parecem exercer um papel mais grave e primordial para a crise. Com efeito, elas a precipitaram9 e não se explicam a partir daquelas características norte-americanas. Arendt, então, passa a analisar pressupostos pedagógicos para compreender por que a disciplina que por princípio deveria ser a guardiã da educação, voltou-se contra ela. É preciso, porém, diferenciar o empreendimento de agora daquele da seção I. Lá, a crítica era à aceitação servil da Educação Progressiva nos EUA; agora, na seção II, os pressupostos teóricos dessa e de outras correntes pedagógicas10 serão submetidos a crivo.

Apesar de “desastrosas”11, as principais características das pedagogias examinadas por Arendt ainda não exprimem as origens mais profundas da crise. De todo modo, elas apresentadas no ensaio segundo um esquema de três pressupostos básicos da educação. “O primeiro é o de que existe um mundo da criança e uma sociedade formada entre crianças, autônomos e que se deve, na medida do possível, permitir que elas governem” (ARENDT 3, p. 229-230 §14, grifo da autora). Os adultos, assim, encontram-se na periferia desse mundo autônomo de crianças e são destituídos de autoridade, que é transferida para o próprio grupo de crianças. “As relações reais e normais entre crianças e adultos, emergentes do fato de que pessoas de todas as idades se encontram sempre simultaneamente reunidas no mundo, são assim suspensas” (ARENDT 3, p. 230 §14). O conflito, por consequência, acontece entre a criança, como indivíduo, e o grupo, que a oprime e em relação ao qual ela nada pode, uma vez que a preponderância do grupo sobre o indivíduo infante é distinta da superioridade do adulto. Antes, a criança podia contar com a solidariedade de outras crianças contra a superioridade absoluta do adulto. Agora, os adultos abandonam as crianças à própria sorte e a chance de um infante isolado “se rebelar ou fazer qualquer coisa por conta própria são praticamente nulas” (ARENDT 3, p. 230 §15). Banido do mundo dos adultos, ele sequer pode encontrá-lo como refúgio. “Assim ao emancipar-se da autoridade dos adultos, a criança não foi libertada, e sim sujeita a uma autoridade muito mais terrível e verdadeiramente tirânica, que é a tirania da maioria” (ARENDT 3, p. 230 §16)12.

O segundo pressuposto é fortemente influenciado pela psicologia moderna e pelo pragmatismo. Segundo ele, a pedagogia é “uma ciência do ensino em geral a ponto de se emancipar inteiramente da matéria efetiva a ser ensinada” (ARENDT 3, p. 231 §17). A formação do professor, por consequência, deve ser genericamente no ensino e aprendizagem, independente das disciplinas que lecionará. “Como o professor não precisa conhecer sua própria matéria, não raro acontece encontrar-se apenas um passo à frente de sua classe em conhecimento” (ARENDT 3, p. 231 §17). Inelutavelmente, a autoridade se esvai, porquanto a fonte legítima da autoridade do professor, qual seja, sua capacidade de saber e poder fazer mais do que os alunos, é consideravelmente esvaziada, quando não desaparece. Mais precisamente, o segundo pressuposto está associado a certa concepção de aprendizagem que dispensa o conhecimento da tradição, por parte do professor, o que nos conduz ao

terceiro pressuposto básico […], um pressuposto que o mundo moderno defendeu durante séculos e que encontrou expressão conceitual sistemática no Pragmatismo. Esse pressuposto básico é de que só é possível conhecer e compreender aquilo que nós mesmos fizemos, e sua aplicação à educação é tão primária quanto óbvia: consiste em substituir, na medida do possível, o aprendizado pelo fazer (ARENDT 3, p. 231, 232 §18).

Eis por que o professor não mais precisa guardar erudição relativa à disciplina que leciona, já que a disciplina mesma não mais deve ser transmitida. A tarefa docente, desse modo, passa a ser a orientação das crianças para a construção do saber por conta e risco. A vaga expressão “conhecimento petrificado” é mencionada por Arendt como forma crítica com que pedagogos se referem à concepção tradicional de que o ensino tem como condição a transmissão de saberes que só o docente possui a partir de uma erudita formação e que a criança não é capaz de descobrir sozinha. Com a substituição dessa forma tradicional de aprendizado pelo fazer, “o resultado foi uma espécie de transformação de instituições de ensino em instituições vocacionais que tiveram tanto êxito em ensinar a dirigir um automóvel ou a utilizar uma máquina de escrever” (ARENDT 3, p. 232 §18).

Contudo, a descrição da substituição da aprendizagem pelo fazer é falha, pois é preciso ainda levar em conta a distinção entre brinquedo e trabalho. O fazer em detrimento do aprender é um fazer brincando, lúdico, uma atividade decorrente com espontaneidade, considerada intrínseca à criança. É possível ilustrar esse método lúdico-pragmático por meio do ensino de línguas, ainda tão em voga nas escolas e universidades brasileiras hodiernas: “a criança deve aprender falando, isto é, fazendo, e não pelo estudo da gramática e da sintaxe” (ARENDT 3, p. 232, 233 §20). A ideia é que o aprendizado aconteça espontaneamente conforme alguém aprende sua língua nativa na infância. Factível ou não, e talvez apenas seja se a criança for mantida o dia inteiro no ambiente da língua estrangeira, “é perfeitamente claro que esse processo tenta conscientemente manter a criança mais velha o mais possível ao nível da primeira infância” (ARENDT 3, p. 233 §20). Em função de hipotética e problemática autonomia do mundo da infância, liquida-se a formação que deveria preparar a criança para ingressar no mundo dos adultos, isto é, o hábito de gradativamente trabalhar ao invés de brincar, aliás inelutável na realidade.

Os três pressupostos básicos explicitam melhor aquela “miscelânea de bom senso e absurdo” (ARENDT 3, p. 226, §9) com que Arendt caracterizava a Educação Progressiva na seção I. Ora, na medida em que a criança “é excluída do mundo dos adultos e mantida artificialmente no seu próprio mundo” (ARENDT 3, p. 233 §21), (i) extingue-se “o relacionamento natural entre adultos e crianças” (ARENDT 3, p. 233 §21), marcado pelo ensino e aprendizagem, e (ii) “oculta ao mesmo tempo o fato de que a criança é um ser humano em desenvolvimento, de que a infância é uma etapa temporária, uma preparação para a condição adulta” (ARENDT 3, p. 233 §21).

Nesse momento do ensaio, Arendt retoma a crise nos EUA considerando-a também cristalização do caráter destruidor dos pressupostos básicos “e de uma desesperada tentativa de reformar todo o sistema educacional, ou seja, de transformá-lo inteiramente” (ARENDT 3, p. 233 §22). Arendt observa que parece haver consenso entre governantes e legisladores norte-americanos de que é necessário restaurar um ensino conduzido pela autoridade, estimar mais o trabalho do que o brinquedo, deslocar a ênfase do desenvolvimento de habilidades extracurriculares para o ensino de conhecimentos curriculares13. No entanto, “essas reformas propostas, que estão ainda em discussão e são de interesse puramente norte-americano, não precisam nos ocupar aqui” (ARENDT 3, p. 234 §23). A autora, dessa maneira, reforça o argumento da seção I de que as origens da crise não podem ser bem iluminadas só a partir de fatores locais de um país, ainda que seja o país onde a crise tenha se cristalizado de forma mais aguda. Dessa feita,

o que importa para nossa argumentação é uma dupla questão. Quais foram os aspectos do mundo moderno e de sua crise que efetivamente se revelaram na crise educacional, isto é, quais são os motivos reais para que, durante décadas, se pudessem dizer e fazer coisas em contradição tão flagrante com o bom senso? Em segundo lugar, o que podemos aprender dessa crise acerca da essência da educação - não no sentido de que sempre se pode aprender, dos erros, o que não se deve fazer, mas sim refletindo sobre o papel que a educação desempenha em toda civilização, ou seja, sobre a obrigação que a existência de crianças impõe a toda sociedade humana? (ARENDT 3, p. 234 §23).

Com a dupla pergunta, Arendt avança a um grau de universalidade de investigação das raízes da crise na educação em que não havia tocado até então. Por isso, vale notar o quanto o exercício de pensar a crise amadureceu até o momento e conquistou ferramentas de reflexão. Os limites de análise da crise pelas características locais dos EUA explicitaram uma configuração desastrosa da educação, que, por sua vez, esclareceu a essência educação. Nesse ponto, precisamente no parágrafo vinte e três, é possível melhor compreender que o absurdo presente na educação só pôde ter emergência em um mundo em crise, no qual a educação parece não mais ser possível. Doravante, o ensaio cumprirá uma guinada, ou seja, a atenção se voltará para o mundo moderno, no qual se encontram “os motivos reais para que, durante décadas, se pudessem dizer e fazer coisas em contradição tão flagrante com o bom senso” (ARENDT 3, p. 234 §23)14.

III - As origens da crise na educação15

Doravante, o ensaio adquire movimento renovado. Responder diretamente as perguntas do parágrafo vinte e três significa discernir as causas da crise na educação, não mais fatores e medidas que a agravaram e precipitaram. Ao fim da seção II, Arendt anunciou a ordem de tratamento das duas questões: “começaremos com a segunda questão”, isto é, com a reflexão sobre a essência da educação, “sobre a obrigação que a existência de crianças impõe a toda sociedade humana” (ARENDT 3, p. 234 §23).

O público e o privado

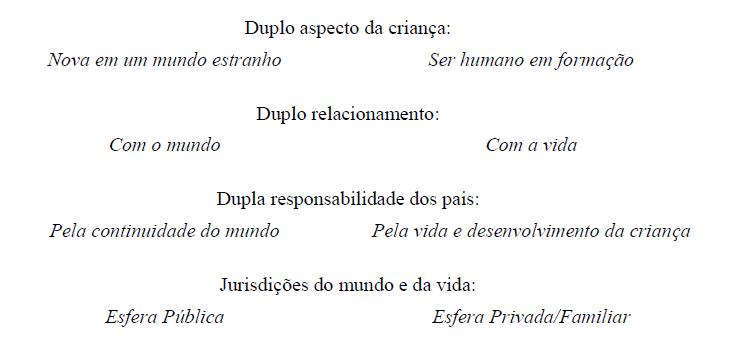

A seção III inicia com a afirmação de que qualquer crise na educação, ainda que não guardasse causas gerais, “originaria séria preocupação” (ARENDT 3, p. 234 §23). Afinal, “a educação está entre as atividades mais elementares e necessárias da sociedade humana” (ARENDT 3, p. 234 §23), continuamente renovada com a chegada de recém-nascidos, que renovam e perpetuam a sociedade humana. Eis a essência da educação: a natalidade. Quem são os recém-chegados? As crianças em estado de vir a ser, seres não acabados que se apresentam como “objeto da educação” (ARENDT 3, p. 235 §24). Assim, a criança “possui para o educador um duplo aspecto: é nova em um mundo que lhe é estranho e se encontra em processo de formação; é um novo ser humano e é um ser humano em formação” (ARENDT 3, p. 235 §24). O duplo aspecto guarda sentido exclusivamente aos seres humanos. Aliás, a distinção entre ser humano e demais animais é marcada desde o seu nascimento, pois o ser humano não está só em desenvolvimento, mas guarda a singularidade de ser novo e único em um mundo onde nunca existiu alguém idêntico a outrem. A esse duplo aspecto, corresponde um duplo relacionamento:

com o mundo, de um lado, e com a vida, de outro. A criança partilha o estado de vir a ser com todas as coisas vivas; com respeito à vida e seu desenvolvimento, a criança é um ser humano em processo de formação, do mesmo modo que um gatinho é um gato em processo de formação. Mas a criança só é nova em relação a um mundo que existia antes dela, que continuará após sua morte e no qual transcorrerá sua vida (ARENDT 3, p. 235 §24).

Reside aí a essência da educação. Fosse a criança igual os outros animais com necessidades exclusivamente biológicas ou de sobrevivência, a educação guardaria fim só na vida e na preservação da espécie. O homem, entretanto, cria um mundo humano16 (com instituições, valores, cultura, história), no qual as crianças são introduzidas. Os pais dos novos seres, portanto, têm duas responsabilidades, derivadas do duplo relacionamento da criança. “Eles assumem na educação a responsabilidade, ao mesmo tempo, (i) pela vida e desenvolvimento da criança e (ii) pela continuidade do mundo” (ARENDT 3, p. 235 §25). Vale notar que as duas responsabilidades se dirigem a objetivos distintos, por vezes, conflituosos. “A responsabilidade pelo desenvolvimento da criança volta-se em certo sentido contra o mundo” (ARENDT 3, p. 235 §25). A proteção da vida, afinal, é proteção diante do mundo: suas inseguranças, imprevisibilidades, contingências. O mundo, por outro lado, também “necessita de proteção, para que não seja derrubado e destruído pelo assédio do novo que irrompe sobre ele a cada nova geração” (ARENDT 3, p. 235 §25).

Os conceitos de esfera pública e esfera privada precisam ser mobilizados aqui, em correspondência com o mundo e a vida, respectivamente. “O lugar tradicional da criança é a família” (ARENDT 3, p. 235 §26), onde a sua existência é preservada pela proteção diante do mundo. A privacidade, desse modo, é um “escudo contra o mundo”. É a ela que os “membros adultos diariamente retornam do mundo exterior e se recolhem à segurança da vida privada entre quatro paredes” (ARENDT 3, p. 235, 236 §26). A necessidade da proteção da privacidade é condição da existência humana17, válida a fortiori para as crianças, mas também para os adultos, pois o mundo público, espaço para obras e feitos e discursos, não é lugar de ocupação com necessidades biológicas. Sendo público, mundo comum, é autenticamente humano ao não se ocupar com necessidades que partilhamos com os animais. No espaço público não há lugar para descanso, lazer, reprodução… Aprofunda-se, assim, a gravidade do primeiro pressuposto da pedagogia. Ao considerar a existência de um mundo só da criança, ele institui algo como uma vida pública na realidade infantil

e, sem levar absolutamente em conta o fato de que esta não é uma vida pública real e de que toda a empresa é de certa forma uma fraude, permanece o fato de que as crianças - isto é, seres humanos em processo de formação, porém ainda não acabados - são assim forçadas a se expor à luz da existência pública (ARENDT 3, p. 236 §27).

A crítica à educação moderna reaparece de maneira ainda mais severa, porquanto conceitualmente melhor amparada. A pedagogia moderna lança a criança ao “clarão implacável do mundo público” (ARENDT 3, p. 236 §27) sem maiores mediações. Ora, a educação moderna se caracteriza pela rebelião contra métodos do passado que, segundo ela, não levam “suficientemente em consideração a natureza íntima da criança e suas necessidades” (ARENDT 3, p. 237 §28). “O século da criança” prometeu nada mais, nada menos, do que libertar a criança da violência de ser tratada como um adulto em miniatura. Diante da conclusão por parte da pedagogia de que a criança é um ser em formação e, enquanto tal, assim deve ser tratada e respeitada, Arendt apresenta uma contradição flagrante: a Modernidade, ao pretender libertar a criança de tratamento indigno à sua condição de ser em formação, acaba por edificar uma modalidade de educação contraproducente, que realiza precisamente o contrário do que projeta. O movimento do ensaio resgata a primeira pergunta do parágrafo vinte e três para expressar a contradição como segue:

Como pôde então acontecer que as mais elementares condições de vida necessárias ao crescimento e desenvolvimento da criança fossem desprezadas ou simplesmente ignoradas? Como pôde acontecer que se expusesse a criança àquilo que, mais que qualquer outra coisa, caracterizava o mundo adulto, o seu aspecto público, logo após se ter chegado à conclusão de que o erro em toda a educação passada fora ver a criança como não sendo mais que um adulto em tamanho reduzido? (ARENDT 3, p. 237 §28).

A pergunta, reincidente com distintas precisões, questiona mais uma vez por que a pedagogia se voltou contra a educação. Ela resgata, assim, a primeira pergunta do parágrafo vinte e três sobre “os aspectos do mundo moderno e de sua crise que efetivamente se revelaram na crise educacional”, isto é, sobre os “motivos reais” da Modernidade “para que […] se pudessem dizer e fazer coisas em contradição tão flagrante com o bom senso” (ARENDT 3, p. 234 §23). Antes, porém, de passar à análise da vagarosa resposta do ensaio, cabe refazer o itinerário de desdobramento da questão já respondida até aqui. Afinal, a segunda interrogação do parágrafo vinte e três foi investigada ao longo dos cinco primeiros parágrafos da seção III. Para responder por que a educação é fundamental em qualquer sociedade humana, a natalidade foi apresentada como ponto de partida para a resposta. O coração da educação, a saber, o nascimento, é uma das mais elementares condições do mundo e da existência humana. Com efeito, é graças aos recém-nascidos que a perpetuidade da espécie e do mundo acontece. Dos recém-chegados, portanto, Arendt pôde derivar algumas características e conceitos, sempre em binômios:

Apresentada a situação da criança no mundo, Arendt explicitou que a educação salvaguarda o duplo aspecto que a caracteriza como um novo ser humano. A educação, por conseguinte, é condição necessária para qualquer sociedade humana. Em sua ausência, o mundo está fadado à ruína, pois as crianças deixam de ser recepcionadas por adultos que deveriam cuidar tanto de seu desenvolvimento biológico, como de sua introdução em uma realidade pré-existente. Arendt retoma, então, o primeiro pressuposto da educação moderna. Confrontado agora com um conceito de educação, a ideia de um mundo da criança é um contrassenso ainda maior. Com efeito, “mundo” e “criança” precisam ser protegidos um do outro.

Refeito o itinerário de Arendt para responder a segunda questão do parágrafo vinte e três, estamos de posse de uma definição de “educação”, bem como dos conceitos sem os quais a educação é destituída de sua essência, a saber, “responsabilidade”, “esfera pública” e “privacidade”. O ensaio se encontra preparado, portanto, para enfrentar a primeira pergunta do mesmo parágrafo vinte e três, isto é, para procurar onde a crise se encontra mais originalmente. A crise reside originalmente onde houver a corrupção do público e do privado, bem como onde a responsabilidade pela proteção da criança não mais é cogente aos adultos. Desenha-se, então, a questão-chave do ensaio: por que a crise é na (in), e não da educação? Conforme as palavras da ensaísta, “quais foram os aspectos do mundo moderno e de sua crise que efetivamente se revelaram na crise educacional”? (ARENDT 3, p. 234 §23).

Os fundamentos desse “estranho estado de coisas” (ARENDT 3, p. 237 §29), depreendido da constatação de uma pedagogia que se volta contra a educação, não se encontram na própria educação. Encontram-se, antes, nos “juízos e preconceitos acerca da natureza da vida privada e do mundo público e sua relação mútua, característicos da sociedade moderna desde o início dos tempos modernos” (ARENDT 3, p. 237 §29). Os educadores, desse modo, são vítimas e cúmplices da crise na educação. Eles simplesmente aceitaram como não problemáticos os “juízos e preconceitos” do mundo moderno sobre as esferas pública e privada, “sem consciência das consequências que deveriam acarretar necessariamente para a vida da criança” (ARENDT 3, p. 237 §29). É na assunção dos “juízos e preconceitos” do mundo moderno que os três pressupostos básicos da pedagogia progressiva examinados na seção II guardam origem.

A peculiaridade da sociedade moderna é exaltar a vida como bem supremo dos indivíduos, em desapreço ao mundo. Trata-se de individualismo que consagra a preocupação de cada indivíduo exclusivamente com a sua vida e admite a formação de uma sociedade cujos interesses dos cidadãos não se voltam para um mundo comum partilhado. Nesse caso, a vida é liberada da privacidade e invade a arena pública, acarretando a sua ruína e a constituição de uma esfera social em que as fronteiras entre público e privado são obscurecidas. Na esfera social, os homens se ocupam preponderantemente com suas necessidades vitais, interesses particulares, não públicos e políticos. Em outras palavras, a esfera social é o alargamento dos limites da esfera privada para a pública, é uma grande privacidade, porém sem sofrer a privação daquilo que seria público18. “É esse o sentido real da emancipação dos trabalhadores e das mulheres, não como pessoas, sem dúvida, mas na medida em que preenchem uma função necessária no processo vital da sociedade” (ARENDT 3, p. 237 §29).

A consideração da emergência de trabalhadores e mulheres em uma esfera social19 (nem pública, nem privada, mas uma espécie de síntese de ambas), apesar de ter eclodido porque o cuidado com interesses privados rompeu as fronteiras do lar, é, não obstante, liberação com alguma positividade porque trabalhadores e mulheres adquirem o direito de “verem e serem vistos”, de “falar e serem ouvidos” (ARENDT 3, p. 238 §30). Contudo, no caso das crianças a liberação é de todo danosa: “constituiu abandono e traição”, pois “ainda estão no estágio em que o simples fato da vida e do crescimento prepondera sobre o fator personalidade” (ARENDT 3, p. 238 §30). Ora, a criança precisa da proteção constitutiva da esfera privada, sem a qual nenhuma coisa pode medrar, “orientar-se para a luz” (ARENDT 3, p. 236 §27).

O que está em xeque é nada mais, nada menos, do que a dignidade da criança, porém os ataques a ela “não foram de todo intencionais” (ARENDT 3, p. 238 §31). Por certo, a educação moderna pretendeu o bem-estar da criança, porém em uma sociedade em que a jurisdição e a instituição (esfera privada e família) necessárias para isso estavam minadas. Até aqui, investigou-se a questão conforme um aspecto da criança: o seu caráter de ser em desenvolvimento. Seu outro aspecto, o fato de ser nova em um mundo estranho já existente, será examinado doravante. É somente como recém-chegada que a criança pode ser entendida como “forasteira”. Conforme esse aspecto, a educação deve introduzir esse “estrangeiro” em um mundo preexistente a ele. A tarefa é “basicamente, mas não exclusivamente, responsabilidade das escolas” (ARENDT 3, p. 238 §31).

Assim, examinar a criança como “estrangeira” deve levar em conta a finalidade da escola. Eis sobre o que Arendt reflete nos parágrafos a seguir (§§32, 33, 34). A escola é uma espécie de intermezzo, não é nem esfera pública, nem privada, mas estabelece uma espécie de curto-circuito entre as duas. A escola é “a instituição que interpomos entre o domínio privado do lar e o mundo com o fito de fazer com que seja possível a transição, de alguma forma, da família para o mundo” (ARENDT 3, p. 238 §32). O comparecimento aqui deve ser do Estado, não mais da família, de sorte que a escola desempenha o papel de mundo para a criança, embora não o seja de fato. Nesse terreno, os adultos assumem novamente a responsabilidade pelos novos, mas não tanto como antes em relação à vida deles. A responsabilidade agora diz mais respeito àquilo “que geralmente denominamos de livre desenvolvimento de qualidades e talentos pessoais” (ARENDT 3, p. 239 §32).

Os dois aspectos da criança como ser singular entrelaçam-se: por ser nova em um mundo preexistente, deve ser nele introduzida paulatinamente, bem como porque é nova, deve ser protegida pelos adultos para chegar “à fruição em relação ao mundo como ele é.” (ARENDT 3, p. 239 §33). De todo modo, o educador assume o papel de representante do mundo diante da criança, “embora não o tenha feito e ainda que secreta ou abertamente possa querer que ele [o mundo] fosse diferente do que é” (ARENDT 3, p. 239 §33). Seja como for, sua responsabilidade como representante do mundo perante a criança é um dever, não uma imposição. Fundamenta-se, afinal, em uma condicionante da existência humana, qual seja, a natalidade, o “fato de que os jovens são introduzidos por adultos em um mundo em contínua mudança” (ARENDT 3, p. 239 §33). Nesse sentido, antes de tudo ter filhos é um ato que também se reveste de alta responsabilidade, de maneira que “qualquer pessoa que se recuse a assumir a responsabilidade coletiva pelo mundo não deveria ter crianças, e é preciso proibi-la de tomar parte em sua educação” (ARENDT 3, p. 239 §33).

A crise da autoridade

“Na educação, essa responsabilidade pelo mundo assume a forma de autoridade” (ARENDT 3, p. 239 §34). A autoridade do educador não se confunde inteiramente com as qualificações do professor, pois é possível ser qualificado e, ainda assim, não guardar autoridade, embora o contrário não possa acontecer. Em relação ao professor, o que significam “qualificação” e “autoridade”? A “qualificação” é o conhecimento do mundo e a capacidade de instruir outrem a seu respeito; já a “autoridade” é a responsabilidade que o educador deve assumir pelo mundo. A educação, desse modo, não acontece só com a qualificação, uma vez que o compromisso com a perpetuidade do mundo lhe é indispensável. “Face à criança, é como se ele [o professor] fosse um representante de todos os habitantes adultos, apontando os detalhes e dizendo à criança: - Isso é o nosso mundo” (ARENDT 3, p. 239 §34).

Em relação à autoridade, o procedimento argumentativo de Arendt é semelhante ao que ela recorreu quando tratou das esferas pública e privada. Primeiramente, os termos são definidos, para, em seguida, serem mobilizados em situação, isto é, com um uso heurístico. É o que ocorre nesse momento da seção III. Após definir a autoridade, verifica que na contemporaneidade ela “ou não representa mais nada - pois a violência e o terror exercidos pelos países totalitários evidentemente nada têm a ver com autoridade -, ou, no máximo, desempenha um papel altamente contestado” (ARENDT 3, p. 240 §35). Por óbvio, uma crise da autoridade implica numa crise da responsabilidade. As pessoas não mais confiam a ninguém “a responsabilidade pelo curso das coisas no mundo” (ARENDT 3, p. 240 §35). Isso pode significar duas coisas: por um lado, que as pessoas passam a ter todas igualmente responsabilidade pelo mundo; por outro, “que as exigências do mundo e seus reclamos de ordem estejam sendo consciente ou inconscientemente repudiados” (ARENDT 3, p. 240 §35). Na Modernidade, ambas as intenções (de partilhar igualmente a responsabilidade com todos e repudiar as exigências e reclamos do mundo) coexistem “e têm muitas vezes, simultânea e inextricavelmente, trabalhado juntas” (ARENDT 3, p. 240 §35).

Se a liquidação da autoridade não arruína totalmente o mundo dos adultos, na educação, ao contrário, a falência da autoridade significa um golpe fatal à natalidade e à dignidade humana. Ora, se os adultos abrem mão da responsabilidade pelo mundo, abandonam as crianças à própria sorte. Uma vez que necessitam de alguém para lhes apresentar o locus no qual aportaram, as crianças têm necessidade de representantes do mundo, que desempenhem o papel de cuidadores, protetores e mediadores, em consórcio com a mediação que a escola deve cumprir entre a família e o mundo. Isso não quer dizer, todavia, que a autoridade no âmbito público e político esteja desconexa da autoridade nas esferas privada e pré-política, que são a família e a escola. Na realidade, a relação pode ser direta e proporcional: “quanto mais radical se torna a desconfiança face à autoridade na esfera pública, mais aumenta, naturalmente, a probabilidade de que a esfera privada não permaneça incólume” (ARENDT 3, p. 240-241 §37).

O diagnóstico da crise da Modernidade e da educação somente pode ser realizado com tal gravidade amparada na história do conceito de autoridade (aliás, a reiterada presença e mobilização de conceitos por parte de Arendt em sua ensaística será problematizada por mim ulteriormente). O modelo tradicional de autoridade é o da relação entre pais e filhos, entre professores e alunos. Logo, é sintomática a fortuna do modelo constitutivo da esfera privada no âmbito público e político. Por que um conceito a princípio da esfera privada alcança o público? Na raiz desse processo, encontram-se Platão e Aristóteles, que conferem “tão extraordinária ambiguidade ao conceito de autoridade em política” (ARENDT 3, p. 241 §37). Os filósofos gregos, afinal, depreenderam teoricamente da autoridade privada o paradigma da autoridade política.

Melhor dizendo, a autoridade em regime privado se baseia em uma superioridade absoluta do adulto sobre a criança, “que jamais poderia existir entre adultos e que, do ponto de vista da dignidade humana, não deve nunca existir” (ARENDT 3, p. 241 §37). Além disso, o princípio de autoridade dos pais sobre os filhos é temporário, “tornando-se, pois, autocontraditório quando aplicado a relações que por natureza não são temporárias - como as relações entre governantes e governados.” (ARENDT 3, p. 241 §37). Muito diferente da relação entre pais e filhos, a relação entre governantes e governados precisa ser permanente, a autoridade dos governantes, isto é, a sua responsabilidade pelo mundo, nunca pode ser revogada.

Assim, se a autoridade privada é modelo teórico para a pública na filosofia política clássica, então a ausência da autoridade na esfera pública é indício de que o seu modelo privado também pereceu, o que “decorre da natureza do problema - isto é, da natureza da atual crise de autoridade e da natureza de nosso pensamento político tradicional” (ARENDT 3, p. 241 §37). Ora, se a autoridade tradicionalmente é um conceito intercambiável entre o público e o privado, por consequente a sua crise em uma dimensão acaba por atingir a outra, sendo gravíssimo o fato de a autoridade desaparecer da privacidade, onde ela parecia brotar espontaneamente, independente de qualquer situação. Não à toa, é nos EUA, onde a autoridade política em nome da igualdade foi eliminada pela primeira vez no mundo moderno, que uma crise na educação “se faz sentir com maior intensidade” (ARENDT 3, p. 241 §37).

O homem moderno […] não poderia encontrar nenhuma expressão mais clara para sua insatisfação com o mundo, para seu desgosto com o estado de coisas, que sua recusa a assumir, em relação às crianças, a responsabilidade por tudo isso. É como se os pais dissessem todos os dias: - Nesse mundo, mesmo nós não estamos muito a salvo em casa; como se movimentar nele, o que saber, quais habilidades dominar, tudo isso também são mistérios para nós. Vocês devem tentar entender isso do jeito que puderem; em todo caso, vocês não têm o direito de exigir satisfações. Somos inocentes, lavamos as nossas mãos por vocês (ARENDT 3, p. 241-242 §38).

Bem entendida, o furto da responsabilidade nada tem a ver com o “desejo” revolucionário dos EUA de re-fundar uma nova ordem do mundo (Novus Ordo Seculorum). A irresponsabilidade é sintoma de estranhamento, alheamento, de um mundo visível, comum a todos, cujo obscurecimento se dá na moderna sociedade de massa (triunfo da esfera social). É verdade que as “poses muito revolucionárias” das “experiências pedagógicas modernas” provocaram “certo grau de confusão na discussão do problema” (ARENDT 3, p. 242 §39), em alguma medida ocultaram a crise. Seja como for, é fato que os EUA jamais pretenderam “iniciar a nova ordem pela educação, permanecendo, ao contrário”, conservadores “em matéria educacional” (ARENDT 3, p. 242 §39).

O conservadorismo estadunidense é problemático para a educação porque seu fim é político, é a constituição de uma nação que precisa homogeneizar os novos (imigrantes e recém-nascidos) para ser conservada, conforme a análise da seção I. Desse modo, “a fim de evitar mal-entendidos” (ARENDT 3, p. 242 §40), Arendt explicita outro sentido, legítimo e producente, de “conservadorismo”. Trata-se de um conservadorismo com fim na educação, ou seja, na natalidade. “O conservadorismo, no sentido de conservação, faz parte da essência da atividade educacional” (ARENDT 3, p. 242 §40). O respeito por aquele duplo aspecto da criança implica em certo conservadorismo, sem o qual não se pode proteger “a criança contra o mundo, o mundo contra a criança, o novo contra o velho, o velho contra o novo” (ARENDT 3, p. 242 §40). A validade disso, porém, permanece restrita à educação. No âmbito da política, em relacionamentos entre adultos, uma atitude conservadora como a norte-americana somente preserva o status quo e

não pode senão levar à destruição, visto que o mundo, tanto no todo como em parte, é irrevogavelmente fadado à ruína pelo tempo, a menos que existam seres humanos determinados a intervir, a alterar, a criar aquilo que é novo. As palavras de Hamlet: - “The time is out of joint. O cursed spite that ever I was born to set it right”20 - são mais ou menos verídicas para cada nova geração, embora tenham adquirido talvez desde o início de nosso século, uma validez mais persuasiva do que antes. (ARENDT 3, p. 242-243 §40).

Certo o conservadorismo em matéria de educação, mas não necessariamente em matéria política, é exigência do tempo e da história. A corrupção, patenteada por Hamlet, seria implacável não fosse a ação humana. “O mundo, visto que feito por mortais, desgasta-se, e, dado que seus habitantes mudam continuamente, corre o risco de tornar-se mortal como eles” (ARENDT 3, p. 243 §41). A natalidade reapresenta-se então com um estatuto ainda mais elevado: não fossem os novos, o mundo pereceria. A educação como um contínuo pôr-em-ordem é garantia de que o homem não acabará por voltar-se peremptoriamente contra si mesmo. “Exatamente em benefício daquilo que é novo e revolucionário em cada criança é que a educação precisa ser conservadora” (ARENDT 3, p. 243 §41).

Logo, “tudo destruímos” (ARENDT 3, p. 243 §41) se pretendermos determinar como os novos devem proceder no futuro, tal como as utopias políticas fazem ao subordinarem a educação à política. Qualquer projeto apresentado como tarefa aos novos guarda origem “em um mundo velho que, por mais revolucionário que possa ser em suas ações, é sempre, do ponto de vista da geração seguinte, obsoleto e rente à destruição” (ARENDT 3, p. 243 §41). Arendt, enfim, responde vagarosamente a dupla questão do parágrafo vinte e três. Ou melhor, a primeira resposta ocupará os cinco primeiros parágrafos da seção III, de forma que todos os outros doze voltam-se para responder, mas sem esgotar, a segunda21.

IV - A crise da tradição e a refundação da educação

Ao fim da seção III, poderíamos supor que Arendt sugere uma forma de a educação superar a crise, por meio de uma autoridade conservadora (responsabilidade perante o mundo e o duplo aspecto da criança). Incorreríamos, porém, em precipitação, pois sequer a resposta à segunda questão do parágrafo vinte e três (quais aspectos do mundo moderno se revelaram na crise educacional?) encontrou termo. É por isso que o princípio da quarta seção reitera a crise, explicitando-a com maior gravidade:

A verdadeira dificuldade na educação moderna está no fato de que, a despeito de toda a conversa da moda acerca de um novo conservadorismo, até mesmo aquele mínimo de conservação e de atitude conservadora sem o qual a educação simplesmente não é possível se torna, em nossos dias, extraordinariamente difícil de atingir. Há sólidas razões para isso (ARENDT 3, p. 243 §42).

As “sólidas razões” que impedem até mesmo grau mínimo de conservação se referem à crise de um conceito subjacente a todos que vieram a lume na seção III. Trata-se do conceito de “tradição”, na ausência do qual a autoridade e a distinção entre público e privado são destituídas de sentido. “A crise da autoridade na educação guarda a mais estreita conexão com a crise da tradição, ou seja, com a crise de nossa atitude face ao âmbito do passado” (ARENDT 3, p. 243 §42). De novo, o exercício de pensar de Arendt descobre a crise em estratos mais profundos.

A crise da tradição torna extremamente difícil ao educador a realização de sua tarefa, “pois é de seu ofício servir como mediador entre o velho e o novo, de tal modo que sua própria profissão lhe exige um respeito extraordinário pelo passado” (ARENDT 3, p. 244 §42). A atitude de respeito pelo passado não era problemática na civilização romano-cristã, onde o conceito de tradição se cristalizou a ponto de o passado ser reverenciado em todas as instâncias da sociedade: privada, pré-política, pública, política. Arendt, assim, aborda o conceito de tradição em sua manifestação exemplar no contexto do republicanismo romano.

Era da essência da atitude romana (embora de maneira alguma isso fosse verdadeiro para qualquer civilização, ou mesmo para a tradição ocidental como um todo) considerar o passado qua passado como um modelo, os antepassados, em cada instância, como exemplos de conduta para seus descendentes; crer que toda grandeza jaz no que foi, e, portanto, que a mais excelente qualidade humana é a idade provecta; que o homem envelhecido, visto ser já quase um antepassado, pode servir de modelo para os vivos (ARENDT 3, p. 244 §43).

Por óbvio, o contexto do republicanismo romano não só é estranho ao mundo moderno, como também é diverso da atitude grega com a vida. Aliás, gregos e romanos se distinguem segundo a compreensão dos conceitos “ser” e “aparecer”. “Quando Goethe disse que envelhecer é ‘o gradativo retirar-se do mundo das aparências’, sua observação era feita no espírito dos gregos, para os quais ser e aparência coincidiam” (ARENDT 3, p. 244 §43). Os romanos, ao contrário, entendiam que é no desaparecimento do mundo das aparências que o homem pode alcançar “sua forma mais característica de existência, […] isto porque somente agora ele se pode acercar da existência na qual ele será uma autoridade para os outros” (ARENDT 3, p. 244 §43).

Arendt vislumbra aí uma singularidade da civilização romana. Em nenhum outro lugar, a tradição e a autoridade encontraram bases tão sólidas e duradouras. A educação, por consequência, podia realizar-se em conformidade com sua essência, a despeito de sua função também política. Nesse caso, “e esse caso era único” (ARENDT 3, p. 244 §44), a educação convivia com a política sem descaracterizar-se, possivelmente porque a política se afirmava na essência daquela, na medida em que uma estima especial e sagrada recaía sobre o novo, isto é, em feitos inaugurais merecedores de fama e glória póstuma. Diferente do caso estadunidense, a política romana não interditava a liberdade de ação do novo, não pretendia moldar os recém-chegados para determinar sua aparência futura. Assim, era pleno “o acordo entre o ethos específico do princípio pedagógico e as convicções éticas e morais básicas da sociedade como um todo” (ARENDT 3, p. 244 §44). A educação cumpria em solo romano seu papel de introdução do novo em um mundo preexistente, como em nenhuma outra sociedade. “Nas palavras de Políbio, educar era simplesmente ‘fazer-vos ver que sois inteiramente dignos de vossos antepassados’” (ARENDT 3, p. 244-245 §44). A dignidade advinha de um companheirismo possível de ser restabelecido com os antepassados, instaurado mediante o resgate e refundação do passado.

Nesse mister o educador podia ser um “companheiro de luta” ou um “companheiro de trabalho” por ter também, embora em nível diverso, atravessado a vida com os olhos grudados no passado. Companheirismo e autoridade não eram nesse caso senão dois aspectos da mesma substância, e a autoridade do mestre arraigava-se firmemente na autoridade inclusiva do passado enquanto tal. (ARENDT 3, p. 245 §44).

Disposto certo sentido histórico de tradição, Arendt retorna ao mundo moderno para constatar que o fio da tradição não deve nem pode ser simplesmente reatado, a despeito da crise. A crise não revela um extravio de caminho a partir do qual o rumo certo está por ser reencontrado. Dessa maneira, diante da crise, não podemos “ir simplesmente em frente, e tampouco simplesmente voltar para trás. Tal retrocesso nunca nos levará a parte alguma, exceto à mesma situação da qual a crise acabou de surgir” (ARENDT 3, p. 245 §44). O retrocesso, por um lado, poderia reconduzir-nos ao mesmo estado de coisas. A perseverança para frente, por outro, à ruína, pois “ela só pode aumentar o estranhamento do mundo pelo qual já somos ameaçados de todos os flancos” (ARENDT 3, p. 245 §44). A crise se configura, então, como um processo cujos riscos significam ruína do mundo humano. Arendt admite até mesmo a hipótese de estarmos diante de um processo que tenha adquirido autonomia, todavia “sob a única condição de não esquecermos que está ao alcance do poder do pensamento e da ação humana interromper e deter tais processos” (ARENDT 3, p. 245 §44).

O conceito de liberdade, dessa forma, entra em cena e abre possibilidade de ruptura com um processo destrutivo e de re-fundação da educação e da dignidade humana. A liberdade, aqui, é a capacidade do pensamento e da ação humana para interditar a ruína. Aliás, é precisamente o que Arendt propõe nos parágrafos finais. Com efeito, a proposição é tanto uma maneira de pensar a educação a partir da crise, quanto uma prática ao educador, uma decorrendo da outra. A dificuldade é pensar a possibilidade da educação em seu sentido pleno, considerando o duplo aspecto da criança em um mundo atravessado pela crise da Modernidade.

O problema da educação no mundo moderno está no fato de, por sua natureza, não poder esta abrir mão nem da autoridade, nem da tradição, e ser obrigada, apesar disso, a caminhar em um mundo que não é estruturado nem pela autoridade nem tampouco mantido coeso pela tradição (ARENDT 3, p. 245-246 §45).

A proposição da ensaísta é pensar a educação sem a pretensão de restaurar a experiência par excellence educativa romana, bem como sem avançar o atual estado de coisas, aprofundando a crise. A proposta, claro que não categórica, é a seguinte: trata-se de não só professores e educadores, mas de todos, visto a natalidade ser uma condicionante da existência humana, guardarem atitude em relação às crianças “radicalmente diversa da que guardamos um para com o outro” (ARENDT 3, p. 246 §45). Em que consiste a atitude diversa? Consiste em estabelecer uma jurisdição da educação e nela aplicar conceitos adequados de autoridade e tradição.

Cumpre divorciarmos decisivamente o âmbito da educação dos demais, e acima de tudo do âmbito da vida pública e política, para aplicar exclusivamente a ele um conceito de autoridade e uma atitude face ao passado que lhe são apropriados, mas não possuem validade geral, não devendo reclamar uma aplicação generalizada no mundo dos adultos. (ARENDT 3, p. 246 §45).

Na prática, o que isso significa? Em primeiro lugar, que a escola tem a finalidade de introduzir a criança em um mundo cujo conhecimento os recém-chegados não possuem, de forma que a tarefa é muito maior e mais nobre do ensiná-los a ter sucesso com as outras pessoas ou desenvolver habilidades técnicas (ARENDT 3, p. 246 §18). Ora, “dado que o mundo é velho, sempre mais que elas mesmas [as crianças], a aprendizagem volta-se inevitavelmente para o passado, não importa o quanto a vida seja transcorrida no presente” (ARENDT 3, p. 246 §46). Com a aplicação de uma concepção de tradição exclusivamente à educação, trata-se, em segundo lugar, de aplicar certo conceito de autoridade. Assim, delinear uma concepção exclusiva de autoridade significa “que não se pode nem educar adultos nem tratar crianças como se elas fossem maduras” (ARENDT 3, p. 246 §46). A sugestão de re-fundação da educação não é fortuita. Ampara-se, pois, no diagnóstico de que a presente crise guarda origem na “natureza […] de nosso pensamento político tradicional” (ARENDT 3, p. 241 §37). Arendt, com efeito, deparou com Platão e Aristóteles (ARENDT 3, p. 241 §37) na procura das raízes dos conceitos e descobriu que a crise da Modernidade já estava latente no modelo autocontraditório de autoridade desses clássicos.

Os filósofos gregos conceberam, pois, a autoridade em regime privado, elegendo a autoridade dos pais sobre filhos e dos mestres sobre discípulos como paradigma da autoridade pública e política, desconsiderando características diversas e incomensuráveis das duas jurisdições. Como visto, a autoridade privada se assenta na superioridade absoluta do adulto sobre a criança e é temporária. Em terreno público, domínio das relações entre adultos, não há superioridade absoluta de um sobre outro, nem a relação entre governantes e governados pode ser temporária. Arendt, assim, propõe uma forma de pensar e agir que não recaia na armadilha platônico-aristotélica. Trata-se de divorciar o terreno da educação de todos os outros, considerar suas peculiaridades, para assim aplicar exclusivamente a ele os conceitos adequados de autoridade e tradição. Nesse sentido, ainda que desabem toda autoridade e tradição do mundo público, elas permanecerão inquebrantáveis na educação. Notemos nesse procedimento da ensaísta o uso heurístico exemplar dos conceitos de autoridade e tradição.

Nesse contexto da seção IV, Arendt traz uma vez mais à baila a educação moderna sob a forma de seu primeiro pressuposto, pelo qual a infância é entendida como se “fosse um estado humano autônomo, capaz de viver por suas próprias leis” (ARENDT 3, p. 246 §46). A referência renovada ocorre no momento em que a autora reafirma a dependência da criança em relação ao adulto, que deve, todavia, ampará-la provisoriamente. Apesar de a fronteira entre infância e condição adulta variar conforme a “idade, de país para país, de uma civilização para outra e também de indivíduo para indivíduo”, o fato é que a educação, “ao contrário da aprendizagem, precisa ter um final previsível” (ARENDT 3, p. 246 §46).

A distinção entre educação e aprendizagem se refere ao grau de introdução da criança no mundo. A educação introduz “o jovem no mundo como um todo”, já a aprendizagem o insere “em um segmento limitado e particular dele”, é uma espécie de especialização tal qual “o treinamento profissional nas universidades ou cursos técnicos” (ARENDT 3, p. 246 §46). Desse modo, é impossível educar sem ensinar, embora seja possível ensinar sem educar. Seja como for, as distinções entre educar e ensinar são particularidades, “que na verdade devem ser entregues aos especialistas e pedagogos” (ARENDT 3, p. 247 §46).

Agora, no fim, compreendemos melhor por que o baixo nível da educação nos EUA exige dos cursos universitários tarefa que não deveria ser a deles. Como visto na seção I, os baixos níveis de formação das escolas primárias e colégios estadunidenses exigem que “a preparação para o curso superior” tenha “que ser proporcionada pelos próprios cursos superiores, cujos currículos padecem, por isso, de uma sobrecarga crônica, a qual afeta por sua vez a qualidade do trabalho ali realizado” (ARENDT 3, p. 228, §11). Ou melhor, os estudantes em geral ingressam na universidade destituídos do escudo das esferas pré-políticas que deveriam tê-los fortalecidos para enfrentarem a vida pública universitária (ARENDT, 2003b, p. 246 §46). Diante desse malogro, os cursos técnicos e superiores assumem tanto a tarefa de ensinar, quanto a de educar, sem cumprir, por óbvio, nenhuma das duas com êxito.

Deixadas de lado as particularidades da pedagogia (distinção entre ensinar e educar) e as dos EUA, é preciso preservar o que a educação guarda de essencial e geral, que, por isso mesmo, diz respeito a todos. O que não pode permanecer nos limites de uma disciplina particular, isto é, nos limites da pedagogia, e que nem se refere a somente um país, “é a relação entre adultos e crianças em geral” (ARENDT, 2003b, p. 247 §46). Arendt se refere à postura dos adultos em relação à natalidade, em relação aos dois aspectos da criança, ou seja, ao “fato de todos nós virmos ao mundo ao nascermos e de ser o mundo constantemente renovado mediante o nascimento” (ARENDT, 2003b, p. 247 §46). Nessa responsabilidade, encontra-se implicado um duplo ato de amor, pelo mundo e pelas crianças.

A educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo o bastante para assumirmos a responsabilidade por ele e, com tal gesto, salvá-lo da ruína que seria inevitável não fosse a renovação e a vinda dos novos e dos jovens. A educação é, também, onde decidimos se amamos nossas crianças o bastante para não expulsá-las de nosso mundo e abandoná-las a seus próprios recursos, e tampouco arrancar de suas mãos a oportunidade de empreender alguma coisa nova e imprevista para nós, preparando-as em vez disso com antecedência para a tarefa de renovar um mundo comum (ARENDT, 2003b, p. 247 §46).

Em suma, a seção IV dá continuidade à investigação sobre as origens da crise na educação, aprofundadas pelo conceito de tradição, também em crise na Modernidade, do que decorre um elogio a certa concepção de liberdade como capacidade de pensar e agir com potencial para interromper o processo de corrupção. A proposição do ensaio é (i) divorciar o registro da educação das demais esferas da sociedade, sobretudo das esferas pública e política, e (ii) aplicar um conceito de autoridade e tradição exclusivo e adequado à educação22.

V - Sobre a ensaística arendtiana

Sobre a ensaística arendtiana, se realizei primordialmente uma análise interna do movimento argumentativo da autora, não pretendi, todavia, reconstruir qualquer ordem das razões, à moda estruturalista goldschmidtiana ou gueroultiana23. Longe disso, que implicaria na liquidação do próprio ensaio e do pensamento da autora, se sugeri reiteradamente esquemas possíveis de compreensão ou um roteiro de leitura dos quarenta e sete parágrafos do ensaio, foi porque de fato e claramente há uma argumentação. Ora, em se tratando de um exercício de pensamento, o ensaio “não é desprovido de lógica; obedece a critérios lógicos na medida em que o conjunto de suas frases tem de ser composto coerentemente” (ADORNO, 2003a, p. 43), nem incorre em “meras contradições, a não ser que estas estejam fundamentadas em contradições do próprio objeto em questão” (ADORNO, 2003a, p. 43).

Por consequente, Arendt não pode ser lida como uma autora pós-moderna que suspeita da forma lógica da proposição ou de todo e qualquer critério de verdade, com risco de autorrefutação. Por óbvio, “o ensaio desenvolve os pensamentos de um modo diferente da lógica discursiva” (ADORNO, 2003a, p. 43), mas isso não quer dizer que o factual possa ser pensado sem conceito, nem que seja “possível pensar o mais puro dos conceitos sem alguma referência à facticidade” (ADORNO, 2003a, p. 26). Por isso, o único pressuposto da reflexão arendtiana “é que o próprio pensamento emerge de incidentes da experiência viva e a eles deve permanecer ligado, já que são os únicos marcos por onde pode obter orientação” (ARENDT, 2003b, p. 41).

Melhor dizendo, a significação de um conceito para Arendt não se encontra no âmbito mental, ideal, nem a priori. A significação de um conceito reside nas experiências históricas de onde emergiu ou em que se cristalizou. Desse modo, a investigação do histórico e do social guarda como critério a ausência de critérios pré-estabelecidos, ou, para utilizar célebre expressão, “o ensaio procede, por assim dizer, metodicamente sem método” (ADORNO, 2003b, p. 30), porquanto as balizas da investigação devem ser encontradas ao longo do e no próprio exercício de pensar a facticidade. Assim, “esse tipo de pensamento difere de processos mentais como a dedução, a indução e a extração de conclusões, cujas regras lógicas de não-contradição e coerência interna podem ser apreendidas de uma vez por todas, bastando depois aplicá-las” (ARENDT, 2003b, p. 40).

Em suma, a ensaística arendtiana recusa a lógica transcendental ou uma dialética totalizadora para elucidar o sentido de experiências concretas, o que não quer dizer, todavia, recusa de todo e qualquer conceito que tenhamos à nossa disposição para melhor pensar. Antes, o critério primordial da ensaística arendtiana é como procuramos indicar certo caráter heurístico ou regulador dos conceitos, que se resguarda de mobilizar conceitos ou esquemas prévios à investigação sem submetê-los a um “elemento regulador de verificação”, a uma “hermenêutica do significado da palavra” que preze pela “correspondência entre a palavra e as coisas, entre significante, significado e conjuntura” (LAFER, 1979, p. 90-91). Afinal, os conceitos se tornam “formas ocas” se mobilizados “à revelia da subjacente realidade fenomênica” (ARENDT, 2003b, p. 41).