O Ostensor Brasileiro, objeto deste estudo, foi fundado no Rio de Janeiro, e possuía como editores Vicente Pereira de Carvalho Guimarães (romancista e poeta português) e João José Moreira. Circulou entre os anos 1845 e 1846, com periodicidade irregular, sem indicação de dia e mês, totalizando 52 números publicados, 416 páginas e 54 gravuras e com poucas indicações de autoria. A organização deste material foi realizada pela Fundação Biblioteca Nacional, produzindo uma edição fac-similar, publicada em 20104. Como um periódico de linha claramente progressista, seu conteúdo visa denunciar problemas em diferentes aspectos da nação brasileira, e, ao mesmo tempo, lançar guias a serem seguidas para o progresso e desenvolvimento5. Cardoso (2011, p. 23) enquadra o periódico como uma das primeiras revistas de variedades organizadas no Brasil. Neste mesmo contexto, O Museu Imperial: Jornal das Famílias Brasileiras (1838-1844); Correio das Modas (1839-1840); Minerva Brasiliense (1843-1845); Ostensor Brasileiro (1845- 1846); Museu Pitoresco, Histórico e Literário (1848); o Jornal das Senhoras (1852-1855), Brasil Ilustrado (1855-1856), assim como O Jornal das Famílias (1863-1878)6 divulgavam em suas páginas “estampas e/ou ilustrações impressas na própria página, juntas ao texto, por clichê ou por processos litográficos” (Figuras 1 e 2).

Fonte: Fundação Biblioteca Nacional (2010).

Figura 1: Ostensor Brazileiro. Jornal Literário e Pictorial. 1845-1846. Tomo 1. (s/p)

Fonte: Fundação Biblioteca Nacional (2010).

Figura 2: Ostensor Brasileiro. Introdução. Jornal Literário e Pictorial. n. 1, 1845. p.1

A aposta do Ostensor parecia ser, também, visual, ou seja, a publicação visava a um público pouco instruído, tentando galvanizá-lo pelo recurso imagético. As gravuras serviriam ao mesmo tempo para “ostentar” (como indica o próprio nome do Jornal), ou falar aos olhos do público, mostrar com orgulho o nosso país e, além disso, como instrumento eloquente de complemento às descrições da paisagem urbana e natural do Brasil. Talvez esta idiossincrasia fosse a esperança dos editores em marcar sua diferença, em meio a tantas publicações congêneres.

Conforme salienta Pina (2006), a economia de mercado vinculada à prática jornalística, na primeira metade do século XIX, dependia muito da transposição ornamental de elementos visuais e auditivos da cultura brasileira para as páginas dos jornais. Apenas assim o leitor - na condição de consumidor - seria, então, seduzido. Desse modo, sobre a relação entre o leitor e a imprensa, a autora destaca:

A sociedade brasileira, até a difusão da imprensa, em meados do século XIX, mantém hábitos culturais formados no âmbito da oralidade, isto é, o leitor brasileiro foi criado nos limes da palavra espetáculo. O ornato o seduz, a reflexão o afasta. É preciso reeducá-lo. (1991, p.71)

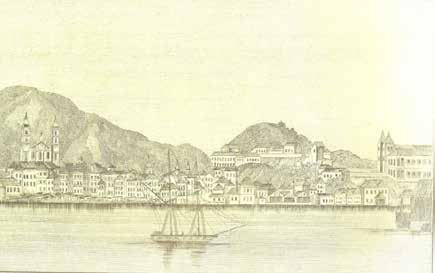

Cônscios desta necessidade, os editores do Jornal Literário e Pictorial, apresentam gravuras do Brasil, com paisagens especialmente do Rio de Janeiro (Figura 3), mas que mostram, também, as fortificações da Bahia e o Teatro de Pelotas, na Província do Rio Grande do Sul, referido como “o mais belo teatro da província” (n.1, 1845, p. 67). Em relação às imagens e, em especial, à arquitetura em seu espaço urbano, Gonçalves (2011) examina o primeiro artigo da revista, assinado por J.A. Cordeiro. Nele, o autor salienta um olhar filosófico lançado sobre a cidade do Rio de Janeiro destacando, assim, que a emoção própria a esta mirada origina-se do orgulho da nossa pátria e de seus monumentos e cujo corolário é dignificarmo-nos diante de nós mesmos e dos olhos do mundo inteiro.

Fonte: Ostensor Brasileiro, n.7, 1845, p. 51.

Figura 3: Vista de uma parte da cidade do Rio de Janeiro.

De outro lado, há uma perspectiva alternada, no que se refere à arquitetura e que se revelará, igualmente, na perspectiva da crítica literária. Assim, conforme Gonçalves, o modelo arquitetônico da Europa, a despeito de sua condição de “termômetro da civilização” deveria ser deixado de lado, em favor do estudo da América, ou seja,

Quanto aos artefatos, contrariando o estrangeiro, que não parece encontrar edifício digno das regras arquitetônicas fora da Europa, o autor (J. A. Cordeiro) pretende convencer o leitor de que estes existem e, para isso, propõe um percurso dos lugares onde “a mão do constructor os ergueu, segundo os preceitos de sua arte e a influência de sua época”. (2011, p.84)

A paisagem do Rio de Janeiro estaria de acordo, então, com a construção de um imaginário articulado à perspectiva cultural. A arquitetura, portanto, integra-se ao componente memorialista, à percepção visual e ao cotidiano. Ademais, a ruptura com o modelo europeu reforça a agenda política de independência, voltando os olhos para a singularidade e novidade da construção arquitetônica na América.

Dentre os inúmeros temas abordados em Ostensor Brasileiro destacamos o espaço urbano e o meio ambiente, valores, sentimentos, diversões, educação, religiosidade, intelectualidade, Filosofia, poemas, romances, revoluções, Patrimônio Cultural, monumentos, biografias de personagens importantes, entre outros.

O objetivo principal deste estudo é analisar uma parcela de artigos publicados em Ostensor Brasileiro (1845-1846) relativos ao amplo aspecto formativo do indivíduo bem como seu vínculo a um processo, ainda que incipiente, de configuração de um sentimento ou consciência nacional. Para tanto, selecionamos uma série de cinco (5) textos sobre a instrução primária e outros relativos aos valores e formação moral da sociedade brasileira, tais como casamentos, assuntos religiosos, filosofia, intelectualidade, diversões, condições sociais das mulheres (deste último, uma série de 9 textos), além de representações pela literatura, no exame de um romance histórico e de um trecho de uma crônica de Joaquim Manuel de Macedo. A escolha por esta diversidade de temas/assuntos para análise se justifica por entendermos que, no âmbito da história cultural, a formação do indivíduo perpassa diferentes instâncias sociais e culturais, e, no caso de organização educacional incipiente, outras instituições (família, igreja, estado) ocupam papel central nesta configuração.

O século XIX: suas transformações e a imprensa

O início do século XIX foi marcado por uma série de transformações que alteraram profundamente as relações entre Portugal e sua colônia, o Brasil. Podemos destacar a transferência da Família Real Portuguesa e sua Corte para a cidade do Rio de Janeiro (1808), a elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal (1816), a supressão da censura prévia e regulação da liberdade de imprensa (1821) e, finalmente, a Independência do Brasil (1822), como acontecimentos que modificaram definitivamente o quadro político e cultural.

A história dos periódicos no Brasil está entrelaçada com a instalação da imprensa régia no país, em 1808, que visou, primeiramente, a publicação de atos/documentos oficiais, mas em pouco tempo começou a publicar obras que abrangeram muitos campos do conhecimento (MINDLIN, 2010, p.19)7. O primeiro jornal publicado no Rio de Janeiro foi a Gazeta do Rio de Janeiro, a partir de 1808, pela Impressão Régia8.

De acordo com Knauss (2011, p. 9), é no “contexto da Independência, entre 1820 e 1821, que os jornais no Brasil começam a se afirmar como veículos de opinião e mobilização social, acompanhando os rumos da política”. Já no período pós-Independência, Aurora Fluminense e o Jornal do Comércio, ambos fundados em 1827, orientavam a “construção de um discurso de cunho político a base de sua produção editorial”9(BARBOSA, 2007, p.16).

As revistas, seguindo as tendências europeias, difundiram-se de forma significativa em algumas cidades brasileiras, fazendo uso da imagem como forma de atingir uma maioria da população analfabeta. A comunicação realizada a partir das caricaturas e desenhos possuiu um instrumento de crítica a partir do humor. A Igreja, Governo e Escravidão foram temas recorrentes na produção dos caricaturistas, assim como a figura de D. Pedro II (MARTINS, 2006).

Ao longo da primeira metade do século XIX vemos aflorar uma variedade de títulos, alguns que circulam até hoje, mas a maioria com existência efêmera: Revista do Instituto Histórico e Geográfico (1839-); Minerva Brasiliense (1843-1845); O Recreador Mineiro (1845-1848); O Carapuceiro, de Pernambuco (1832-1842); O Musaico, da Bahia (1844-1847), O Monitor Campista, do Rio de Janeiro (1834-2009). Os primeiros jornais constituíam, em alguns casos, através de redes de sociabilidade, dentro das condições da época, formadas no Brasil recém-independente que visava a construção da nação (MOREL, 2011, p. 41)

Em relação aos primeiros momentos de Império Brasileiro, Martins (2006, p. 23) salienta que:

A atmosfera de culpa e medo que marcara a Colônia em parte se rarefez no Império, diante do avanço de ideias liberais. Mas a mudança fundamental ainda não ocorrera. Em lugar da República laica, vingara a Monarquia Católica, com a Igreja e o Estado partilhando do poder, cerceando educação e mentes.

Em relação à nomenclatura, cabe ressaltar que os limites entre jornal e revista mantiveram-se bastante fluídos ao longo do século XIX. Era comum os próprios redatores usarem os termos como sinônimos (CARDOSO, 2011, p.19). De modo geral, o termo “periódico” servia para diferenciação dos livros.

As manifestações literárias também ganharam espaço nas páginas dos periódicos, promovendo diferentes gêneros, especialmente o folhetim cuja estrutura afigurada no rodapé dos jornais, antecipou o formato da crônica, conforme conhecemos hoje, além de subdividir em capítulos alguns dos textos romanescos que formariam o cânone da literatura brasileira oitocentista.

Além da relevância cultural, a imprensa servia como estímulo econômico aos escritores de uma literatura nacional ainda em processo de consolidação identitária. Assim, a recepção dos jornais aos nossos autores de ficção, além da subsistência, garantiria, igualmente, certa repercussão pública de seus textos em um cenário cujo sistema literário ainda voltava-se, majoritariamente, à literatura estrangeira.

No entanto, a participação dos escritores na imprensa não se constituía em unanimidade, no que diz respeito aos seus resultados na literatura. De certo modo, muitos escritores não se sentiam à vontade no métier das redações de jornais, em função do caráter mercantilista de muitos periódicos e que não correspondia à perspectiva da ficção em sua função artística ou de fruição estética.

É, portanto, nesta ambivalência relacional entre literatura e jornalismo que se justifica o questionamento de João do Rio, no livro-inquérito O momento literário, quando pergunta aos nossos escritores: “o jornalismo, especialmente no Brasil, é um fator bom ou mau para a literatura?”. As respostas entre os entrevistados, à parte de algumas omissões e tergiversações, foram bastante divididas. No entanto, talvez Medeiros e Albuquerque tenha feito a síntese mais adequada da circunstância em que viviam os nossos autores e a relação com imprensa escrita da época:

É certo que a necessidade de ganhar a vida em misteres subalternos de imprensa (sobretudo o que se chama ‘a cozinha dos jornais’; a fabricação rápida de notícias vulgares), misteres que tomam muito tempo, pode impedir que homens de certo valor deixem obras de mérito. Mas isto lhes sucederia se adotassem qualquer outro emprego na administração, no comércio, na indústria... O mal não é do jornalismo: é do tempo que lhes toma um ofício qualquer, que não os deixa livres para a meditação e a produção. (RIO, p.165, s/d. )

Em primeiro lugar, a imprensa aparece como um “mister subalterno”. Ao lado dessa constatação, há o diagnóstico de que esta ocupação tomaria o tempo que poderia ser destinado à escrita de uma grande obra, cotejando, assim, ao caráter efêmero do texto jornalístico a perenidade que se supõe de um clássico da literatura. Logo, se o espaço da imprensa facultava, de um lado, a subsistência de nossos literatos, por outro, segundo o argumento, impediria a elaboração de uma obra ficcional de vulto e, nessa aporia, produzia-se a literatura consumida, ainda de maneira tímida, pelo incipiente público- leitor da época.

Para Machado de Assis, contudo, o jornal não deveria ser compreendido como um suporte menos importante se comparado ao livro, tampouco se constituía como conspurcação de uma possível grande obra literária, em seu processo de gênese. Ao contrário disso, o autor de Memórias Póstumas de Brás Cubas via no jornal uma possibilidade de democratização do texto escrito para novos públicos e que deveria ser tão valorizado quanto o teatro. Essa perspectiva de Machado é ressaltada por Guimarães ao pesquisar os leitores do autor fluminense:

Machado nunca se mostra horrorizado diante das exigências materiais da arte ou revela desconforto com as exigências comerciais colocadas à atividade do escritor. Pelo contrário, ele rejubilava-se com a relativa despersonalização da atividade literária e via no jornal veículo por excelência da literatura popular, a vantagem de conferir alguma autonomia ao homem de letras, nos tempos passados subjugado pela existência parasita “em que a consciência sangrava quando o talento comprava uma refeição por um soneto” (2004, p. 114).

Desse modo, a história da literatura brasileira deve registrar em seu percurso um capítulo especial à relação entre nossos escritores e a imprensa no Brasil. À parte de alguns olhares de desconfiança de alguns autores que viam na redação dos jornais a representação da “indústria devoradora de gênios”, é certo que os jornais facultaram subsídios econômicos e a popularização de nossos escritores que, de sua parte, emprestaram a técnica do texto narrativo à linguagem jornalística em um diálogo tão profícuo quanto polêmico e que persiste até hoje.

Ostensor Brasileiro e a Instrução Primária

A concepção de educação, proposta no Ostensor Brasileiro, era compreendida do nascimento até a morte, sendo ao mesmo tempo física, intelectual e moral. A teoria de melhoramento da espécie humana era citada como forma de elevar o indivíduo (e o país) ao tão almejado desenvolvimento, já que a “palavra - educação - segundo Spurzhein10, compreende tudo quanto pode contribuir para o aperfeiçoamento e cultura da espécie humana; e - educar - diz Kant, é desenvolver em qualquer indivíduo toda a perfeição de que for susceptível” (Ostensor Brasileiro, n.6, 1845, p.41).

A importação de métodos e sistemas de ensino europeus é considerada como incapazes de suprir as necessidades nacionais. Aos intelectuais brasileiros que traduziam obras sobre este assunto, ficava a crítica, já que poderiam “prestar grandes serviços ao Brasil compondo um manual para professores de educação primária no Brasil” (Ostensor Brasileiro, n.8, 1845, p.57)

O progresso é vislumbrado a partir da ação “moralizadora do povo”, sendo que esta se daria pela educação primária igualitária para todas as classes, pois, o que até então determinava a instrução seria a carreira que os indivíduos pretendem percorrer e não a classe. Com a inexistência de uma estrutura de ensino, o Ostensor lança seus questionamentos aos leitores,

Seria uma impertinência o de se pretender demonstrar hoje que a educação acomoda a todas as classes da sociedade e uma necessidade absoluta; as vozes de tantos homens ilustres poderão em fim calar os silvos dessas víboras destruidoras da humanidade; porém, se ela é uma necessidade absoluta, qual a razão porque vemos entre nós em completo abandono a das classes inferiores, ao mesmo passo que se multiplicam os meios de educar mal as classes elevadas da sociedade? Qual a origem de cegueira tão completa ou de abandono tão degradante para aqueles que deviam olhar por objetos de tanta magnitude? (Ostensor Brasileiro, n.5, 1845, p.33)

A busca por uma unidade na educação, “onde todas as classes recebem uma mesma instrução primária, para que o general e o soldado, o supremo magistrado e o simples oficial de policia, o rico e o pobre, sintam, pensem e obrem, a certos respeitos, uniforme”. Esta tarefa era descrita como árdua, um desbravar, limpar, derrubar, cortar, queimar, arrancar, cavar para enfim, começar, com muita força, a institucionalização de um sistema de ensino primário brasileiro,

E o que devemos fazer, apesar de não termos que semear em mata brava, mas em chão áspero e estéril? Cortar abusos, derrubar opiniões erradas, queimar livros inúteis ou perniciosos, arrancar vícios arraigados, a limpar as almas impuras e cavar esses terrenos virgens onde cardos e espinhos não brotaram ainda. (...) Também havemos de começar derrubando a má vontade de alguns, desfazendo dúvidas e incertezas, arrancando (é esse o nosso propósito) do centro emaranhado de especulações e egoísmos braços fortes, que os temos. (Ostensor Brasileiro, n.6, 1845, p.42)

Como é sabido, a instrução primária no Brasil - ler, escrever, contar - no Oitocentos, era destinada a uma parcela restrita da população, ou seja, para uma elite que estudava nas poucas aulas régias que existiam ou através da contratação de professores particulares11.

O magistério é o problema destacado a seguir, já que considerava-se que não poderíamos falar em instrução sem formação de professores habilitados para tal função, formando o ciclo vicioso da educação. A instalação das Escolas Normais estava em processo incipiente12. O Colégio D. Pedro II, no Rio de Janeiro é chamado como a “Escola Normal que faltava uma disciplina de Pedagogia”, sendo que esta deveria dar ênfase à instrução religiosa e moral dos alunos que se destinam ao magistério.

Quanto ao método mútuo/monitorial, severas críticas são lançadas contra sua capacidade de suprir os rudimentos mais básicos da educação e sua incapacidade de abranger um número de alunos com idades distintas. O artigo segue destacando a atribuição deste método a Lancaster é errôneo, já que, “antes dele o doutor André Bell e o cavaleiro Paulet tinham posto em prática o ensino mútuo, e muitíssimo antes destes refere Pedro de la Vailé em sua viagem as Índias Orientais, começo do século 17, que aí o viu geralmente em prática”. (Ostensor Brasileiro, n.9, 1845, p.65)

Considerado “puramente mecânico”, o método mútuo não seria próprio para desenvolver faculdades mentais e intelectuais dos educandos. O monitor (um menino) não poderia fazer o papel do professor já que ele mesmo muitas vezes nem compreende o conteúdo na sua essência. Mesmo em defesa do método individual, considerado o “melhor de todos”, reconhece a necessidade que se levou a passagem do individual para mútuo13. A proposta do Ostensor é dividir a escola em 3 classes distintas, aplicando o método Lancaster somente na inferior (por seu atraso). Todas as aulas deveriam seguir o método simultâneo mútuo. Já para as demais, seriam ocupadas pelo método simultâneo puro, o único que além do individual, coloca o professor na necessidade e possibilidade de servir-se dos verdadeiros métodos de transmissão, o intuitivo, o curístico, o acroamático, o eromático, o analítico e o sintético (Ostensor Brasileiro, n.9, 1845, p.66).

A instrução moral segue em destaque, já era compreendida como algo a ser construído em espaços além da escola. A faculdade imitativa da criança era considerada “melindrosa”, mas de fácil direção. O problema da sociedade escravocrata e a educação das crianças é descrito pela passagem: “Que boas lições poderá dar uma escrava, viciosa por índole, e quase sempre viciosa para chegar a ser mãe, e pode ser ama?” (Ostensor Brasileiro, n.15, 1845, p. 114). A índole, os vícios, as enfermidades compreendiam aspectos que a sociedade brasileira deveria dar atenção para alcançar o progresso. Seria tempo cuidados com as gerações futuras, já que as anteriores estavam fadadas ao fracasso de sua formação,

acordamos tarde, se acordarmos agora, para curar as mazelas desta geração que passa; ela vai precipitando-se no túmulo com seu egoísmo e sede de especular; curá-la radicalmente é impossível; choremos, porém que nos console a ideia de que será melhor a futura, e trabalhemos para que o seja. (Ostensor Brasileiro, n.15, 1845, p. 114)

Neste contexto, D’Incao (2000) salienta que os cuidados e a supervisão das mães passam a ser muito valorizados, ganhando força a ideia de que é importante que “as próprias mães cuidem da primeira educação dos filhos e não os deixem simplesmente soltos sob influência de amas, negras ou estranhos “moleques” da rua” (p.229).

Formação moral da sociedade: matrimônio, bailes, amor e mulheres

No âmbito geral, quanto à incorporação de valores, virtudes e da moralidade formadora da sociedade, da constituição nacional e sob forte influência católica, alguns temas, como poesia e matrimônio, os bailes, festas, o amor e a independência política e social das mulheres, indicam a cultura existente nesta metade de século.

Nos fragmentos da caderneta de viagem, de José Mármol14, temos a defesa da liberdade da prática poética, assim como da liberdade de imprensa. Quanto ao matrimônio, reconhecido o Católico como o melhor de todos e que “reduz-se, como todos sabem, e alguém a seu pesar, a união indissolúvel de um só homem com uma só mulher; salvo as exceções que traz consigo toda a regra geral, por muito boa e santa que ela seja” (Ostensor Brasileiro, n. 27, p.211)

José Mármol é claro ao distinguir a poesia do casamento, já que ao casar-se sai de cena a poesia e “começa a prosa, bem como a prole: adeus braços, adeus olhos, adeus tudo; sai a poesia pela mesma porta por onde entrou o marido!”. Citando Balzac, destaca que entre os 18 e 30 anos acham-se encerrados toda a poesia e todo o amor de uma mulher, porque sua inteligência acha-se desenvolvida a par de seu coração. Para concluir suas reflexões, o matrimônio é “cristão, social, eminentemente moral, porém não poético; - isto é tudo quanto dizemos”. (Ostensor Brasileiro, n. 27, p.213).

Quanto aos divertimentos, uma série de três reportagens intituladas “Os bailes” nos remetem a extratos de uma tese defendida pelo Dr. Francisco Bonifácio de Abreu, que pela sua “semelhança com os de Montaigne assim como seus diálogos”, foi suprimida pela Faculdade de Medicina15. Relacionando os bailes com questões de Saúde Pública, o autor tece uma série de comentários e recomendações quanto aos preparativos e a freqüência aos bailes, fazendo o questionamento: “os bailes motivam alguma quebra na saúde pública?”.

A fim de responder tal questão, um primeiro texto aborda a questão do ar como ponto de propagação de enfermidades e mal estar. Os aglomerados de pessoas provocam a inalação de “substâncias heterogêneas a antípodas em suas propriedades, senão mesmo que desfalcado em sua porção mais vital; e assim a respiração” (Ostensor Brasileiro, n.38, p.301). Assim, também ressaltava o uso de perfumes, tão apreciados pelas mulheres,

Ora, se há um objeto sobre que o belo sexo devaneia - são os perfumes “em suas casas cada uma se deixa atuar por seus gostos e caprichos; mas em uma reunião não sucede assim, cada uma está sujeita aos de todas; e isto não é impunemente que se passa, muita feita aparecem palpitações, tonturas, náuseas, vômitos, etc. (Ostensor Brasileiro, n.38, p.301).

No próximo trecho da tese, o tema da alimentação é colocado como outro problema de saúde, já que as moças, nos “preparativos” para os bailes, se torturavam com dietas muito rigorosas. O uso de coletes e cintos muito apertados e que comprometiam a própria respiração, também deveriam ser evitados.

Ainda, na mesma reportagem, são descritas 10 recomendações para bailes, tais como as reuniões não serem repetidas e preferencialmente ao ar livre, dispensar novas mãos de tintas nas paredes e, a qualquer incomodo retirar-se, acabar mais cedo, tomar a refeição como de costume, não usar vestidos apertados. Em síntese, pelo apreço físico, muitas doenças e mortes eram causadas.

Passando pelos divertimentos dos bailes, ao amor é destinado espaço em um diálogo entre o Príncipe, Célio e Ayo, intitulada “O Curioso Cortesão”, de autor desconhecido. A obra é dedicada a Dom José de Lancastre Conde de Figueiró e seus manuscritos são pertencentes à Biblioteca Pública da Corte. Os extratos foram publicados ao longo de 4 números do periódico, enfatizando uma possível definição do amor e como este se distingue do desejo.

Com suas variações, o amor é primeiramente descrito pela sua natureza vaga, quase impossível de explicar pelas palavras,

Amor é um não sei que, que vem não sei por onde, mandam não sei quem; enquadra- se não sei como; contenta-se com não sei que; sente-se não sei quando; mata não sei porque; e finalmente o atrevido amor sem romper as carnes de fora nos de sangra as entranhas a dentro. (Ostensor Brasileiro, n.10, 1844, p.75)

Semelhante a razão, por ser compreendido como a mesma verdade, ao amor se guardam todas as leis da honestidade, pois os amantes queriam mais honra e o bem a quem ama. Também, vislumbrado enquanto arte, pois alcançam coisas impossíveis e dificuldades. Sem semelhança ao desejo, o amor seria mais nobre, já que o desejo seria o ausente, aquilo que “infra com a possessão e o gozo do bem” (Ostensor Brasileiro, n.10 1844, p.75). O amor é entendido como ser único, destinado a um mesmo objeto e não geral, ou seja, “quem diz que tem amor a muitos é sinal que não tem amor a ninguém”. Ainda, para ser perfeito “deve ser correspondente, ficando sendo amado e amante, por participar e ser participante, satisfazendo um ao outro no que imaginam lhe faltam e mais desejam. (Ostensor Brasileiro, n.12, 1844, p.91). Para finalizar a série de reportagens, remetem-se as diferentes naturezas do amor, das muitas opiniões entre poetas e autores antigos,

Uns dizem ser filho de Marte, quando atrevido. Outros de Mercúrio quando sábio e elouquente, alguns quando vil lhe dão por pai a Vulcano e quando belo, formoso e amoroso, o fazem filho Venus. Outros, há que em quanto liberal, querem seja filho do povo (que significa influência e abundância) e de Penia, que quer dizer pobreza e defeito (Ostensor Brasileiro, n.14, p. 106)

De acordo com D’Incao (2000), o amor, no período romântico da literatura brasileira, especialmente a urbana, representa um estado da alma e, a escolha do cônjuge, passa a ser vista como condição de felicidade. Entretanto, os romances acontecem “à distância e sem os beliscões (...) tudo em silêncio, sem ação, senão as permitidas pela nobreza desse sentimento novo: suspirar, pensar, escrever e sofrer” (p.234). Ama-se um conjunto de ideias sobre o amor e não propriamente as pessoas.

Além das apresentações acerca do matrimônio, bailes e amor, as mulheres, apesar de já abordada em outras reportagens, ganha uma dimensão central. Neste caso, são através de uma série reportagens intituladas “Da independência política e social das mulheres nos tempos antigos e modernos”, propondo refletir sobre a situação das mulheres “nos últimos tempos e em todos os países”16. Da Revue Britannique e traduzido, apenas com a identificação M., para o Ostensor, visa recorrer aos tempos passados e primitivos a fim de saber “até que ponto é verdade que o Cristianismo tenha comprimido as faculdades nativas da mulher” (Ostensor Brasileiro, n. 32, p. 249).

A fim de justificar essa questão, alinhada aos pressupostos católicos, temos um recorrido pelas civilizações antigas, e Homero é o primeiro citado a descrever a situação das mulheres na Grécia, “o poeta representa as mulheres gregas contemporâneas da guerra de Tróia, como belas, delicadas e enérgicas, mas como inteiramente escravizadas às vontades e aos caprichos dos homens”. Para os gregos, a mulher servia para desempenhar as funções domésticas, lembrando o provérbio espanhol como definição abreviada do casamento: “Fiar, parir e chorar”. Às prostitutas, muito estimadas, seriam dados todos os privilégios, sendo a elas “permitido cantar, dançar, estudar, receber em sua casa e admitir a esplendidos banquetes com homens célebres e influentes. A partir deste primeiro trecho da tradução, é salientado que somente o “Cristianismo restituiu a mulher à sua dignidade, à sua nobreza e aos seus deveres”.

Seguindo em defesa da religião Cristã e seus valores, o amor, entendido como ternura e dedicação, não condiz com as práticas de poligamia e infanticídio. Deste último, são descritas as mortes das crianças, do sexo feminino na China, Índia e Indonésia. Sendo o “cristianismo essencialmente espiritualista, quem protege as mulheres; e todas as vezes que for atacado o cristianismo, podemos estar certos que serão elas embrutecidas e sacrificadas pela sociedade que sofrer este ataque” (Ostensor Brasileiro, n.32, p.258).

Após este recorrido histórico, entre em cena a Europa do século XIX, mais especificamente a realidade inglesa e algumas obras de temática feminina, destacando que as mulheres ainda não se acham preparadas paras a grande revolução dos nossos costumes. As obras intituladas “A mulher considerada em seu caráter doméstico e social” (7ª edição) e “A mulher na sua perfeição” (3ª edição), ambas de Mistress Sandford, são descritas como de excelente moral, cheias de sentimentos religiosos, tratam mais da educação das mulheres do que de sua posição social e seus direitos. Nem pela originalidade das ideias e força e simplicidade de estilo, poderia a autora produzir uma viva impressão aos seus leitores e leitoras17.

Outras obras são brevemente assinaladas, como “As mulheres em Inglaterra, seus deveres sociais e a vida doméstica”, por Mistress Ellis, onde a autora traça um “excelente” manual de conduta, de acordo com os princípios ingleses; “A Missão da Mulher”, onde é assinalado que a autora quis fazer conhecer a obra francesa “A educação das mais de família”, de M. Aimé Martin; “A Mulher e o seu senhor”, de Lady Morgan, considerada não mais do que a primeira parte da obra que a autora havia meditado, onde é descrito um vasto quadro histórico que deveria traçar-nos a luta da mulher contra o homem. “Dos direitos e deveres da mulher, considerados relativamente à sua influência na sociedade e sobre a sua própria existência”, por uma senhora anônima, o texto é considerado difuso, cheio de repetições e de verdades em demasia triviais. (Ostensor Brasileiro, n.34, p.265-267) Em comparação às autoras americanas, o autor cita o exemplo da obra italiana, La Donna saggia ad amabile, por Ana Pepoli, já que, sobretudo na Itália, reina o prejuízo contra as mulheres autoras, do mesmo modo que uma atriz e uma improvisadora. É, pois, uma anomalia, um ente excepcional que desprezou a delicadeza, a graça e a modéstia, encantos particulares do seu sexo. De modo geral, chama atenção para o conservadorismo italiano em comparação a independência da donzela americana que “a maneira que vai crescendo, vai-se tornando soberana absoluta em suas ações” (p.267)

Além das mulheres escritoras, outros comparativos são descritos, como de personalidade e ações. A americana é vista como mais racional, a sua imaginação e o seu coração estão sempre sujeitos ao exame de sua razão e a ela aprende a avaliar seus admiradores segundo o seu merecimento real. A americana seria uma das variedades da mulher emancipada, livre, produto do caráter nacional, do temperamento, dos usos e dos costumes; emancipação que não foi inculcada por nenhuma religião, por nenhuma filosofia. (Ostensor Brasileiro, n.35, p.273).

As italianas, diferentemente das americanas, chamam em seu auxílio ainda a piedade e a religião como atrativos necessários à mulher. São descritos o apego destas pela casa, sendo “que concentra em um espaço limitado a sua afeição apaixonada por seu marido e por seus filhos”. Ao matrimônio é atribuído valor divino, uma santa instituição, criado por Deus e não somente para satisfazer os desejos do homem, mas sim para fundar e sustentar a família. A emancipação feminina, tal como é reclamada por alguns reformadores, destruiria o matrimônio, sendo que a “legislação política vai de acordo com a legislação divina, sujeitando a mulher ao domínio do marido”. (Ostensor Brasileiro, n.36, p.281). Segundo Perrot (2005), o século XIX é marcado pelo mal-estar, por medos e angústias em torno das mulheres, que alcançam, ainda que em proporções reduzidas, força e conquistas em vários domínios. Neste contexto, caberia aos homens,

Limitar seus poderes, sua ascendência; conter sua influência; mas também usar o imenso potencial que elas representam, não somente no domínio doméstico; mas cada vez mais no social, pela filantropia, e depois, pelo trabalho social. Daí todo um arsenal jurídico, político, educativo, e uma organização racional da sociedade da sociedade da qual a teoria das esferas - pública/privada - é uma das formas mais elaboradas. (2005, p.268)

A série de reportagens traduzidas e publicadas no Ostensor Brasileiro sobre a emancipação política e social das mulheres elucida diversas questões atemporais presentes no universo feminino, seus papeis públicos e privados, suas práticas sociais e culturais. A linha de pensamento presente nas reportagens assinala que as mulheres devem seguir suas tarefas “naturais”, ou seja, esposas, mães, donas de casa, tendo uma educação marcada pelo âmbito privado, familiar e maternal, sobretudo uma questão das Igrejas.

Imagens e narrativas do país no Ostensor Brasileiro: literatura e sociedade

Dentre as manifestações literárias no Ostensor Brasileiro duas delas se destacam pela originalidade, especialmente no que se refere ao gênero narrativo. Como o Ostensor era editado também por um romancista e poeta, o lusitano Vicente Pereira de Carvalho Guimarães, o Jornal apresenta alguns textos ficcionais relevantes, sobretudo em função do contexto do Romantismo que predominava na produção artística de nossos escritores da época. Nesse sentido, selecionamos dois recortes da literatura no Ostensor, sem a pretensão metonímica de representação do todo, mas no intuito de mostra-los como parte de um projeto comum associado ,conforme entendemos, a um sentimento de consciência nacional.

Nas páginas do Ostensor são apresentados, em capítulos, diversos romances históricos, entre eles, Jerônimo Barbalho Bezerra, A Guerra dos Emboabas, A Cruz e a Pedra. A despeito de não apresentarem autoria, em pesquisas sobre a cronologia da prosa de ficção escrita e publicada no século XIX, organizada por Sales18, o texto Jerônimo Barbalho Bezerra consta como primeiro romance histórico brasileiro e é atribuído a Vicente Pereira de Carvalho Guimarães.

Na definição clássica de romance histórico, consagrada por Georg Lukács (1996), a narrativa caracteriza-se não apenas por transportar o leitor para um tempo pretérito, mas por auxiliá-lo na compreensão dos acontecimentos, especialmente na vinculação essencial das crises históricas na existência cotidiana dos indivíduos. Escudado em Walter Scott, Lukács situa a obra do escocês como modelo de uma tipologia narrativa que aproxima personagens triviais a personagens históricos, ocupando papeis de destaque na centralidade do poder. Mas em que medida esta descrição conceitual articula-se ao romance histórico presente nas páginas do Ostensor Brasileilro?

Carvalho Guimarães, não por acaso, seleciona um acontecimento da história brasileira retratando um conflito político com a Metrópole para, a partir da reelaboração ficcional do passado, imprimir um desejo de autonomia e emancipação no presente. O protagonista do texto de Guimarães, Jerônimo Bezerra fora decapitado, em 1661, no Rio de Janeiro, após liderar uma revolta popular contra a proteção do monopólio português no comércio de aguardente. O acontecimento, conhecido por Revolta da Cachaça, ocorreu 131 anos antes do enforcamento de Tiradentes, no entanto, guarda semelhanças no sentido de insubordinação de ambos à Coroa Portuguesa. Para além disso, no centro do romance histórico está o desejo de aduzir mais um episódio e outro nome eminente na galeria das personagens nacionais vinculados ao ideário da independência política.

Carvalho Guimarães realiza, assim, um duplo movimento. Ao mesmo tempo em que se inspira no formato textual em voga em seus conterrâneos mais célebres na época, Almeida Garrett e Alexandre Herculano19, Guimarães incorpora o intuito nativista, por meio da ficcionalização de um fato histórico. A narrativa parece funcionar muito mais do que a tradução do sentimento de nacionalidade, uma vez que ela própria transfigura-se em elemento cultural de formação de consciência nacional.

Este projeto parece coadunar-se à necessidade de estabelecimento de parâmetros para a escrita da história do Brasil, numa tentativa de evitar a afirmação da influência constante portuguesa. Nesse sentido, Zilberman (2004) destaca que o aparecimento de instituições como o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, em 1838, também foram fundamentais na busca do que poderíamos designar hoje como a “narração de uma nação”20. Contudo, a tarefa ainda era sobejamente difícil, mesmo para os integrantes do Instituto, tal como assevera Zilberman:

o fato de que, no começo da década de 1840, seus membros ainda buscassem fórmulas que ensinassem “Como se deve escrever a história do Brasil”, tema do concurso promovido em 1840 e vencido, em 1845, por um estrangeiro, o cientista alemão Carl F. Philip von Martius, é sugestivo das dificuldades experimentadas por aquele colegiado (...) (2004, p.301-2).

Premida por um intuito programático, a literatura do Romantismo brasileiro assume o papel da materialização da nação, vinculando-se, principalmente, à natureza em sua construção simbólica e paradisíaca de um país original e que se afigurava como a renovação do modelo estético europeu.

Na linha do panegírico às peculiaridades locais, Joaquim Manoel de Macedo publica nas páginas do Ostensor, o texto “S. João de Itaboraí”. O autor, lembrado sempre pelo romance “A Moreninha” (1844), escreve aquela que seria sua primeira incursão na crônica. O texto conserva alguns traços da escrita que marcara o Romantismo Brasileiro, como é possível perceber no excerto abaixo:

A oito léguas de distância da cidade de Niterói se levanta uma elevada colina, sobre cujo cimo está assentada a povoação de Itaboraí. Qual fosse a sua origem, qual o seu primeiro habitante, é para nós um mistério, que o tempo tem tornado indecifrável. Pode ser que isso nada tenha de curioso.

Mas quem sabe... é também possível que dois perseguidos amantes, fugindo medrosos, da prepotência e do poder de seus inimigos, procurando escapar a pais severos e a sua desamorável família, depois de peregrinar longos dias, chegando ao fim a essa solitária colina sossegada... saudável... bela... poética... que se pode dizer um orgulho da natureza brasileira, a julgassem azada para a vida de seus amores e aí erguessem a primeira casinha de ternura e felicidade. (Ostensor Brasileiro, n. 23, 1846, p.179)

A característica do texto é de exaltação ao povoado, sua terra natal. Quando elabora a narrativa mítica como alternativa à “indecifrável” origem do local, Macedo, então, obedece à sequência clássica do texto romântico, isto é: o encontro dos amantes apaixonados, sua consequente fuga para viver o grande amor, longe da opressão familiar, até chegar a um sítio, “orgulho da natureza brasileira”, como transfiguração de um éden acolhedor, “azado” para uma existência feliz e terna. Macedo faz, desse modo, o papel de lírico de Itaboraí.

Mais do que a questão estilística ou expressiva de Macedo, o texto publicado no Ostensor possui valor simbólico importante, pois revela um gênero não muito conhecido da escrita narrativa do autor romântico21. Assim, vemos nas páginas do periódico, um autor canônico da nossa literatura oitocentista, que ficou célebre pela escrita de um romance com traços urbanos e ao gosto folhetinesco do leitor burguês em um gênero diferente, mas cujo conteúdo não dista tanto assim de sua narrativa ficcional. O Macedo lido no Ostensor, em crônica, é muito próximo do narrador de “A Moreninha”. No entanto, talvez um exame profícuo para futuros estudos seja a aproximação desta crônica ao romance “O Rio do Quarto”, de 1869, e cuja ambientação é, também, em São João de Itaboraí com sua paisagem descrita bem ao estilo do Romantismo.

O romance histórico de Guimarães e a crônica de Macedo fazem lembrar a admoestação de Süssekind (1990) quando esta se refere, de maneira geral, ao panorama da representação ficcional do Brasil no Romantismo. De certa maneira, há uma aporia entre a realidade nacional e sua configuração narrativa, especialmente da primeira metade do século XIX. Se por um lado, a opulência da Natureza configurava-se em um primado do projeto romântico, por outro, a paisagem não poderia ser vista de modo tão pormenorizado sob o risco de enxergar-se os leilões de escravos, as inúmeras rebeliões e incidentes que se disseminavam pelo país, uma população em sua maioria analfabeta, além da dependência ainda muito forte, na política e na cultura, de Portugal. Logo, a beleza mostrada no Jornal Literário e Pictorial não condizia com a realidade brasileira, se vista mais atentamente no presente.

Considerações finais

Num percurso distinto ao ocorrido na Europa em que a entronização da imprensa acabou por fragmentar o latim, promovendo, por outro lado, as línguas vernáculas e descentralizando o poder antes restrito à Igreja, na América e, no Brasil, em particular, parece que o movimento foi, de certa forma, diferente. A pluralidade de periódicos surgidos desde a década de 30 do século XIX indica, a despeito da heterogeneidade aparente, o valor e a dimensão atribuída à ilustração, não apenas como elemento imagético, mas no sentido de polimento cultural e formativo do indivíduo.

Além disso, foram os periódicos os mediadores de um processo de construção do imaginário nacional e da noção de pertencimento do sujeito a uma cultura distinta da Europa. Assim, as convivências sociais em uma atmosfera de crescente urbanização e de ideias liberais avançavam, mobilizadas, sobretudo, pelo anseio de uma autossuficiência efetiva. Em relação ao Ostensor Brasileiro, o programa aparece claro desde a sua introdução, priorizando exclusivamente objetos relativos ou pertencentes ao Brasil, falando aos “olhos e ouvidos juntamente” no intuito audacioso de servir como “poderosa alavanca da civilização”. A imagem, nesse sentido, serviria como diferencial do periódico em relação a este objetivo civilizatório, proposto pelos editores.

A concepção de educação, fundamental para a formação do povo brasileiro, é compreendida em três dimensões: física, intelectual e moral. Ao mesmo tempo, os métodos estrangeiros são considerados ineficientes, pois deslocados das demandas nacionais. Desse modo, em vez da preocupação com a tradução de sistemas de ensino alheios a nossa realidade, os editores do Jornal sugerem a elaboração de manuais da educação primária para o Brasil. Além disso, a educação primária, segundo os pressupostos difundidos pelo Jornal, deveria ser extensiva a todas as classes, a fim de que todos, ricos ou pobres, sintam pensem e obrem de maneira uniforme.

A educação, portanto, serviria para o desenvolvimento da população, mas, também, como área precípua para a identificação das questões relativas ao sentimento nacional - por isso a necessidade de métodos próprios. Esse processo englobaria, segundo o intuito aduzido pelo Ostensor, todas as classes numa perspectiva de unidade a um país que ainda carecia de uma coesão social, em virtude dos séculos de dependência da metrópole. Se o Jornal Pictorial era uma alavanca da civilização, era preciso ainda constituir, pela via da educação, um leitor capaz de reconhecer o Brasil, suas principais carências e valores, bem como a sua autonomia coletiva, enquanto comunidade política.

No âmbito cotidiano, os artigos relativos aos objetivos pedagógicos da poesia e a configuração da sociedade em geral, apontam para importância formativa da moralidade, fundamentada em sólida influência católica, herança do período colonial. Essa incidência da religião torna-se mais significativa quando são preconizados os comportamentos das mulheres. O matrimônio é, então, reiterado como instituição essencial para a consolidação da família e a emancipação feminina vista com reservas, uma vez que à mulher caberia sujeição ao marido. Por fim, o Cristianismo é ressaltado como tendo restituído a dignidade à mulher.

Na literatura, os textos ficcionais que compõem o Ostensor, a partir do recorte que nos propusemos a fazer, deixam claro sua filiação ao período romântico. Nesse sentido, cumpre salientar a atenção dada à verossimilhança na elaboração narrativa dos textos relativos ao Brasil. Assim, na quase indistinção entre ficção e realidade é exaltado o país, em suas belezas naturais - “apesar de novo na ordem das nações” (Ostensor Brasileiro, p.22, v.1,1845) - cujo detalhamento minucioso toma conta dos romances, crônicas e das descrições topográficas do país, em especial do Rio de Janeiro.

Ainda sobre a narrativa ficcional, o romance histórico dá o tom sugestivo à configuração simbólica pretendida. O que autorizava o leitor a compreender que o país, a despeito de sua recente independência, já possuía acontecimentos e heróis que o revestiam de um passado a ser ostentado com orgulho.

Não obstante o projeto de retratar por imagens e textos o Brasil aos brasileiros e estrangeiros possuir uma finalidade civilizatória, o resultado final foi frustrante. O Jornal que teve a duração de um ano sofreu, paradoxalmente, com previsão que anunciava em sua introdução, já no primeiro número. Lá, os editores criticavam aqueles que enfastiavam o povo cientificamente e, por consequência disso, deblateravam que as empresas não se mantinham no país, pois “o povo não lê vinte e trinta páginas que de huma só vez lhe atiram” (Ostensor Brasileiro, n.1, 1845, p.1). É evidente que o exemplo era dado na esperança de que com as imagens e o conteúdo de exaltação ao país, o destino do Ostensor seria diferente, pois assim, talvez, criasse “raízes no coração do povo”. Não foi isso que ocorreu.

Assim, ainda que as primeiras décadas do século XIX foram marcadas pela expansão do público leitor, a alfabetização ainda era escassa. (MOREL, 2011, p.39). Desse modo, a subsistência de um Jornal que não exibia anúncios, tampouco contava com recursos estatais tornou-se inviável. Além disso, a proposta de uma coesão legitimamente nacional, estimulada pelo processo de Independência, esbarrava no poder político português que reverberava, com insistência, na vida social brasileira.

Por fim, o Ostensor Brasileiro na tentativa entusiasmada de representação da nação recebeu como imagem especular das gravuras que mostrava o retrato de um país que não era absolutamente autônomo, sem grandes gestas a serem cantadas e cuja população ainda mimetizava, adaptando ou não, os vícios e as virtudes dos modelos europeus.

Ao menos do empreendimento malogrado de Carvalho Guimarães e João José Moreira talvez tenha restado um pequeno saldo, anunciado, quase como vaticínio, na página inicial do Jornal em seu primeiro número e que dizia: “Em nós só cabe o plantar as coisas (...)”. De fato, a semente havia sido, portanto, lançada.