1 Introdução

Neste trabalho exploram-se as contribuições do conhecimento da neurociência na área da educação, visando compreender as possibilidades para o trabalho pedagógico em sala de aula. Nos últimos anos, pesquisadores têm buscando entender os impactos do desenvolvimento das funções executivas do cérebro no processo de aprendizagem e desenvolvimento de crianças e adolescentes (CENTER ON THE DEVELOPING CHILD AT HARVARD UNIVERSITY, 2011; DIAMOND, 2015).

As funções executivas são processos cognitivos de nível superior que auxiliam a regulação das emoções, dos pensamentos e dos comportamentos (DIAMOND, 2015). Também podemos chamá-las de um sistema supervisor que influencia, por exemplo, a capacidade de planejamento, o raciocínio, a integração entre pensamento e ação, a manutenção e manipulação da memória de trabalho, a capacidade de trocar de tarefa, a inibição de ações, pensamentos e sentimentos indesejáveis (BLAIR, 2013; MUNAKATA et al., 2013). Segundo Rueda e Paz-Alonso (2013), esses processos se caracterizam por exigirem alto esforço e serem voluntários, bem como por envolvem diferentes habilidades e comportamentos, como linguagem, memória, raciocínio, avaliação, organização, capacidade de adaptação etc. O grupo de habilidades descritas pelas funções executivas inclui “[...] focar em múltiplos fluxos de informação ao mesmo tempo, monitorar erros, tomar decisões com base nas informações disponíveis, rever planos, se necessário, e resistir à tentação de deixar a frustração nos conduzir a ações precipitadas.” (CENTER ON THE DEVELOPING CHILD AT HARVARD UNIVERSITY, 2011, p. 1).

A neurociência vem classificando as funções executivas em três diferentes categorias de competência, que, segundo Morton (2013), são: o autocontrole, a memória de trabalho e a flexibilidade cognitiva. Estas categorias podem ser entendidas como:

autocontrole ou controle inibitório: habilidade de não oferecer respostas precipitadas e automáticas durante a execução de uma tarefa, relacionando-se com a capacidade de prestar atenção, manter a concentração em determinada tarefa e agir menos impulsivamente (BLAIR, 2013; MORTON, 2013).

memória de trabalho: habilidade de reter e armazenar informações e atualizá-las enquanto o sujeito as manipula para a execução de uma atividade que exija o resgate de determinado conhecimento, influenciando, por exemplo, a capacidade de realizar tarefas cognitivas, relacionar dois assuntos, realizar cálculos mentais e estabelecer prioridade entre tarefas (BLAIR, 2013; MORTON, 2013).

flexibilidade cognitiva ou flexibilidade mental: aptidão de ser flexível para se ajustar a situações de mudança, envolvendo o pensamento criativo, que se manifesta, por exemplo, na capacidade de as crianças utilizarem a imaginação e a criatividade para resolver problemas (MORTON, 2013).

Segundo pesquisadores do Center on the Developing Child at Harvard University (2011), construir e desenvolver essas funções são um desafio e uma tarefa essencial nos primeiros anos das crianças, pois elas serão fundamentais para seu desenvolvimento saudável na infância e na adolescência. As funções executivas são essenciais para o sucesso na escola, no trabalho, nas amizades, no casamento, para a saúde mental e física, bem como para a qualidade de vida, pois influenciam a construção de capacidades cognitivas e sociais e interferem no emocional e no caráter de cada pessoa (DIAMOND, 2013). Por isso, são um indicador fundamental de prontidão para o trabalho escolar (BLAIR, 2013).

Ao propor de forma intencional o aprimoramento das funções executivas, pode-se contribuir com o desenvolvimento global e a aprendizagem das crianças. Ao mesmo tempo, podemos ter as crianças mais confiantes, flexíveis, persistentes e motivadas na escola, o que tende a repercutir sobre melhores resultados na aprendizagem (BLAIR, 2013, CENTER ON THE DEVELOPING CHILD AT HARVARD UNIVERSITY, 2011; DIAMOND, 2015).

Pesquisadores da área da neurociência vêm defendendo que há possibilidades na escola para o trabalho das funções executivas, sob determinadas condições, que buscam aprimorá-las e desenvolvê-las (DIAMOND; LEE, 2011; MUNAKATA et al., 2013).

Nesse sentido, programas de intervenção têm sido desenvolvidos para estimular e trabalhar as funções executivas das crianças nos ambientes escolares, selecionando comportamentos específicos a serem desenvolvidos em sala de aula por meio de atividades lúdicas, integrativas e cognitivas (DIAMOND; LEE, 2011). Elas precisam ser ensinadas por meio de atividades agradáveis e desafiadoras, de preferência em pequenos grupos, permitindo que sejam sujeitos ativos de sua aprendizagem (CARVALHO; ABREU, 2014; MORTON, 2013). Um ponto importante para o sucesso é o progressivo aumento de dificuldade da atividade, pois se não houver o aumento do nível de dificuldade das atividades, elas acabam se tornando entediantes e a criança permanece estagnada em um mesmo nível, não progredindo mais (DIAMOND; LEE, 2011).

A melhoria das funções executivas tem sido relacionada a diversos tipos de atividades, como exercícios aeróbicos, artes marciais, ioga e dança (MUNKATA et al., 2013); softwares de treinamento, jogos, meditação e participação em atividades esportivas (HOOK, LAWSON, FARAH, 2013); currículo escolar (WENZEL; GUNNAR, 2013); autorregulação, música, contar histórias e brincadeiras mais elaboradas, como jogos de faz-de-conta social (MORTON, 2013). Dessas atividades, as que têm apresentado melhor resultado nas pesquisas realizadas são as artes marciais tradicionais, propostas curriculares visando o desenvolvimento das funções executivas e treinamentos usando jogos interativos para computador (DIAMOND, 2015). As pesquisas envolvendo jogos digitais, de acordo com Diamond e Lee (2011), revelam que essa atividade tem impacto positivo na memória de trabalho e no raciocínio.

Muito estudos apontam os benefícios da interação com jogos para o aprimoramento das funções executivas. Martinovic et al. (2016) realizaram um estudo misto propondo o uso de jogos para o treinamento cognitivo, procurando identificar quais funções cognitivas são recrutadas e quais fatores levam a um maior engajamento nos jogos. Participaram do estudo quarenta e uma crianças que jogaram e foram observadas por dois avaliadores, que completaram uma escala de observação para cada jogo, que incluía fatores como prazer, frustração e esforço. Os dados foram analisados por meio de correlações e análises de conteúdo, indicando que o desempenho do jogo aumentou com níveis maiores de engajamento e que jogos envolvendo planejamento e resolução de problemas tendem a ser muito difíceis para crianças pequenas (MARTINOVIC et al., 2016).

Em outro estudo, Van de Sande, Segers e Verhoeven (2015) examinaram o controle executivo na interação de crianças com jogos sérios, procurando identificar se os níveis de controle mudavam na interação repetida com o jogo. Para tanto, 106 crianças jogaram um jogo sério. Durante a interação, foram registrados comportamentos como: tempo, erros, expressões verbais, realização de atividades aleatórias ao jogo etc. Os resultados mostram que na segunda vez foi necessário maior controle executivo para manter-se na tarefa.

Destaca-se, ainda, um estudo desenvolvido no Brasil com crianças no contexto escolar, que procurou verificar a efetividade de um programa de treinamento cognitivo (TC) para melhorar a inteligência (MANSUR-ALVES; FLORES-MENDOZA; TIERRA-CRIOLLO, 2013). Para tanto, foram selecionados, com base em processo de avaliação e critérios de inclusão, 16 meninos que mantinham a mesma faixa de QI para compor o grupo experimental (GE) e controle (GC). O GE participou do TC pautado em tarefas de memória de trabalho por dois meses e o GC participou de atividades com jogos digitais que não envolviam memória de trabalho. Segundo os pesquisadores, ambos os grupos foram avaliados pré e pós treinamento com base em medidas de inteligência fluida e cristalizada e desempenho escolar. Apesar de alguns ganhos nas medidas, o estudo não encontrou diferenças significativas entre os dois grupos.

Alguns jogos utilizados especificamente com o objetivo de aprimorar as habilidades cognitivas têm sido adjetivados como cognitivos. Esses jogos têm sido utilizados como meio para desenvolver as funções executivas em crianças e adolescentes em razão de sua possibilidade de influenciar positivamente o processo de aprendizagem e a educação integral do sujeito (RAMOS, 2013).

Jogos cognitivos digitais podem ser simples e apresentam níveis crescentes de dificuldade, exigindo o uso da memória, raciocínio lógico, criatividade, cálculo, resolução de problemas e atenção (RAMOS, 2013). Alguns jogos têm sido utilizados com o objetivo de realizar um treinamento cognitivo, chegando a ser identificados com os jogos cognitivos digitais por terem o potencial de modificar e melhorar a organização estrutural e funcional do cérebro, levando ao desenvolvimento das funções executivas. Trabalhar com jogos digitais permite que o desenvolvimento das habilidades cognitivas, sociais e emocionais que auxiliarão a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças aconteçam de forma lúdica e prazerosa. (RAMOS, 2014).

A partir da importância das funções executivas e das possibilidades oferecidas pelo uso dos jogos, especialmente os digitais, neste estudo define-se como objetivo identificar quais são as possibilidades oferecidas pelo uso dos jogos, analógicos e digitais, para o exercício das funções executivas e, consequentemente, a melhoria das condições para a aprendizagem escolar na percepção das crianças. Nesse sentido, partimos da compreensão de que a aprendizagem é “[...] um processo complexo que emerge das interações entre fenômenos biológicos e sociais, incluindo atitudes dos educadores, suas crenças e valores.” (LOUZADO, 2011, p. 46). A criança será entendida como um sujeito ativo em seu processo de aprendizagem e o professor como um mediador entre o sujeito e o conhecimento ao planejar e proporcionar experiências significativas e criar um ambiente de confiança e propício à aprendizagem.

2 Metodologia

A pesquisa realizada utilizou uma abordagem qualitativa para coletar e analisar os dados da realidade escolar. De acordo com Lüdke e André (1986), esse tipo de pesquisa tem enfoque na interpretação do objeto observado, levando em consideração o contexto no qual ele está inserido e a relação de proximidade do pesquisador com o objeto. Logo, existe um contato direto do pesquisador com a situação investigada, para que se possa compreender sua totalidade. Esse tipo de pesquisa busca a “[...] obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e processos interativos pelo contato direto do pesquisador com a situação estudada, procurando compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos participantes da situação em estudo.” (GODOY, 1995, p. 58).

2.1 Contexto e participantes da pesquisa

A pesquisa foi realizada na sala de informática em uma escola da rede estadual de educação do estado de Santa Catarina. Participaram da pesquisa as crianças de uma das turmas do 4º ano do Ensino Fundamental, contabilizando o envolvimento de 27 alunos com idades entre 9 e 11 anos, sendo 9 meninos e 18 meninas. Essa turma participou do projeto Escola do Cérebro dois dias na semana, todas as quartas e sextas feiras.

Por envolver a participação das crianças, a pesquisa desenvolvida foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética sob o parecer de número 2.308.518.

2.2 Procedimentos e instrumentos da pesquisa

Considerando a abordagem qualitativa, para realizar a coleta de dados a fim de compreender o tema estudado, foram utilizados como métodos de pesquisa: a observação participante, o questionário e a entrevista.

Segundo Lüdke e André (2015), utilizar a observação como método de trabalho permite que o pesquisador se aproxime e crie uma relação pessoal com o objeto da pesquisa e que, também, o compreenda melhor a partir da perspectiva dos sujeitos que são observados em seu ambiente cotidiano. Todas as impressões e situações observadas foram registradas no caderno de campo, tendo como guia os acontecimentos que foram mais relevantes e interessantes aos olhos do observador.

O questionário foi utilizado no início das observações como um instrumento para caracterizar as crianças. Das 27 crianças da turma, 77,7% responderam ao questionário (21 crianças). As questões que compunham o questionário eram: Nome; Idade; Sexo; Qual bairro você mora?; O que você mais gosta de fazer?; Quais tecnologias você tem acesso em casa?; Quais tipos de jogos você costuma jogar?; Com qual frequência você joga videogame ou jogos digitais?; Você já tinha jogado alguma vez no computador, tablet ou celular na escola, por pedido do professor ou como atividade escolar?. Algumas delas propunham respostas abertas e outras foram dadas opções para serem assinaladas.

O outro procedimento de coleta de dados utilizado foi a entrevista, visando proporcionar um caráter de interação e diálogo com os participantes da pesquisa (LÜDKE; ANDRÉ, 2015). Para registrar a entrevista, foram utilizadas gravação de áudio e registro escrito.

As questões que compuseram a entrevista realizada com as crianças, após um período de 3 meses participando do projeto, foram: Você gostou dos jogos no laboratório de informática? Por quê? Se não, porque não gostou?; Você se sentia motivado a participar?; O que foi difícil para vocês?; Você gostou mais dos jogos no computador ou dos jogos de tabuleiro? Por quê?; O que você aprendeu com os jogos?; Você acha que os jogos te ajudaram a ir melhor na escola?; Você gostaria que tivessem mais atividades assim na escola?.

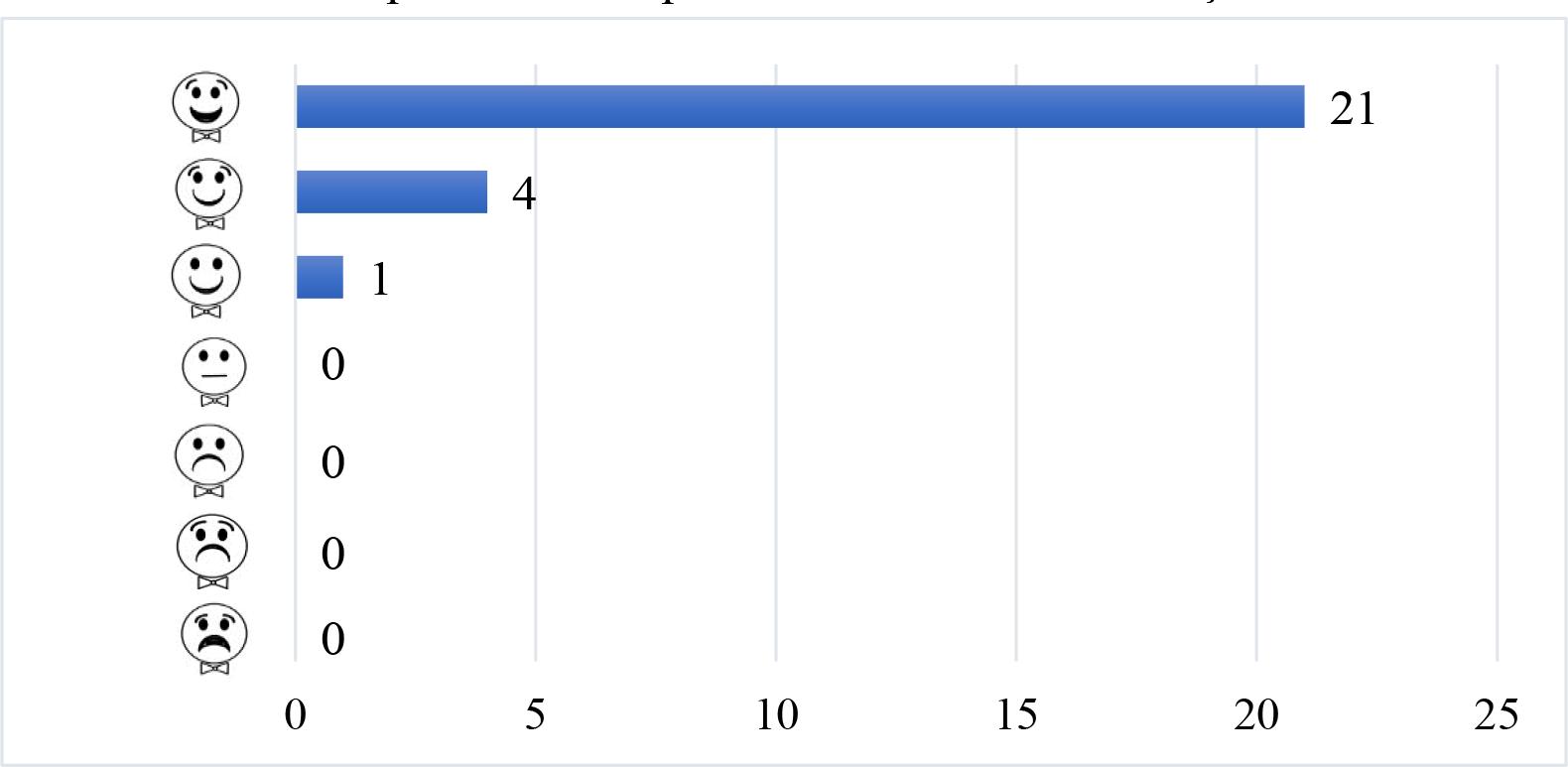

Para as primeiras duas perguntas, foi utilizada uma escala em que as crianças apontavam para a o desenho que expressava o quanto gostaram dos jogos e o quanto se sentiram motivadas. A escala apresentava 7 smiles com expressões de desânimo e sem motivação, até felicidade e motivação. As outras perguntas eram abertas e as crianças podiam expressar seus sentimentos e impressões sobre a experiência.

Das 27 crianças da turma, 26 participaram das entrevistas, sendo 17 meninas e 9 meninos. As crianças concederam permissão para que suas respostas fossem gravadas, com exceção de um menino que expressou que não gostava de ser gravado e pediu que o registro fosse feito somente de forma escrita. Das 26 entrevistas realizadas, 96,1% (25 entrevistas) foram utilizadas na análise.

2.3 Projeto Escola do Cérebro

Os jogos digitais usados na pesquisa compõem o aplicativo Escola do Cérebro, que foi desenvolvido na Universidade Federal de Santa Catarina, partindo de pesquisas científicas e da aplicação em instituições escolares. A concepção e fundamentação da Escola do Cérebro pauta-se em conhecimentos da neuroeducação, enquanto área de pesquisa multidisciplinar que investiga a aprendizagem e o funcionamento do cérebro, considerando as emoções, a tomada de decisão e a motivação, visando melhorar a prática educativa (ZAROA et al., 2010).

A Escola do Cérebro, pela integração de jogos digitais, tem como objetivo exercitar habilidades cognitivas de forma lúdica, principalmente dentro das instituições escolares, e permitir o acompanhamento do desempenho dos jogadores e a avaliação das principais habilidades cognitivas exercitadas: a memória, a atenção e a resolução de problemas (RAMOS, 2014, p. 72). Sete jogos estão disponíveis no site da Escola do Cérebro. Eles são: Connectome, Joaninha, Breakout, Looktable, Tangran, Genius e Tetris. Os jogos têm três níveis: básico, intermediário e avançado. Os jogadores podem escolher a cada rodada em qual nível jogarão e não há pré-requisitos ou limite de rodadas. Para acessar os jogos, é necessário criar um usuário e uma senha para cada criança.

Quadro 1 Objetivos dos jogos digitais da Escola do Cérebro utilizados

| Jogo | Objetivo |

|---|---|

| Connectome | Conectar dois neurônios dispostos na extremidade movimento e ligando os neurônios distribuídos aleatoriamente. |

| Joaninha | Levar a joaninha até a linha de chegada, movendo os obstáculos e criando um caminho livre para movê-la até o ponto de chegada |

| Breakout | Acertar as peças fixas e destruí-las, procurando não deixar as bolinhas que acertam as peças caírem. |

| Looktable | Clicar nos números em ordem crescente, do 00 ao 24. |

| Tangran | Formar a imagem proposta no jogo utilizando as 7 figuras geométricas. |

| Genius | Memorizar e reproduzir a sequência de cores que vai aumentando progressivamente a quantidade de cores. |

| Tetris | Organizar as peças que descem do topo da tela do jogo para preencher uma linha, evitando que a pilha não chegue ao topo da tela. |

Fonte: As autoras.

2.4 Análise de dados

Todos os dados coletados durante a pesquisa foram organizados e analisados para que se possa chegar a algumas conclusões sobre os resultados obtidos durante o período de três meses de pesquisa, enfatizando-se a percepção das crianças acerca do projeto.

No início das observações, as crianças responderam a um questionário sobre características relacionadas ao seu perfil e à interação com as tecnologias digitais. Os dados recolhidos foram tabulados, ou seja, foi realizada a contagem da frequência de cada resposta (GERHARDT et al., 2009). O material coletado por meio das observações e das entrevistas com as crianças foi analisado e dividido em categorias descritivas. Segundo Stake (2011, p. 166), “[...] dizer como algo funciona requerer descrição e interpretação. Classificar faz parte da interpretação.” Classificar, porém, não esgota a análise. É preciso propor novas interpretações e explicações partindo das conexões e relações feitas pelo pesquisador ao analisar as informações coletadas (LÜDKE; ANDRÉ, 2015). As categorias descritivas utilizadas para que a análise e as interpretações fossem realizadas foram jogos, motivação e aprendizagem.

3 Resultados e discussão

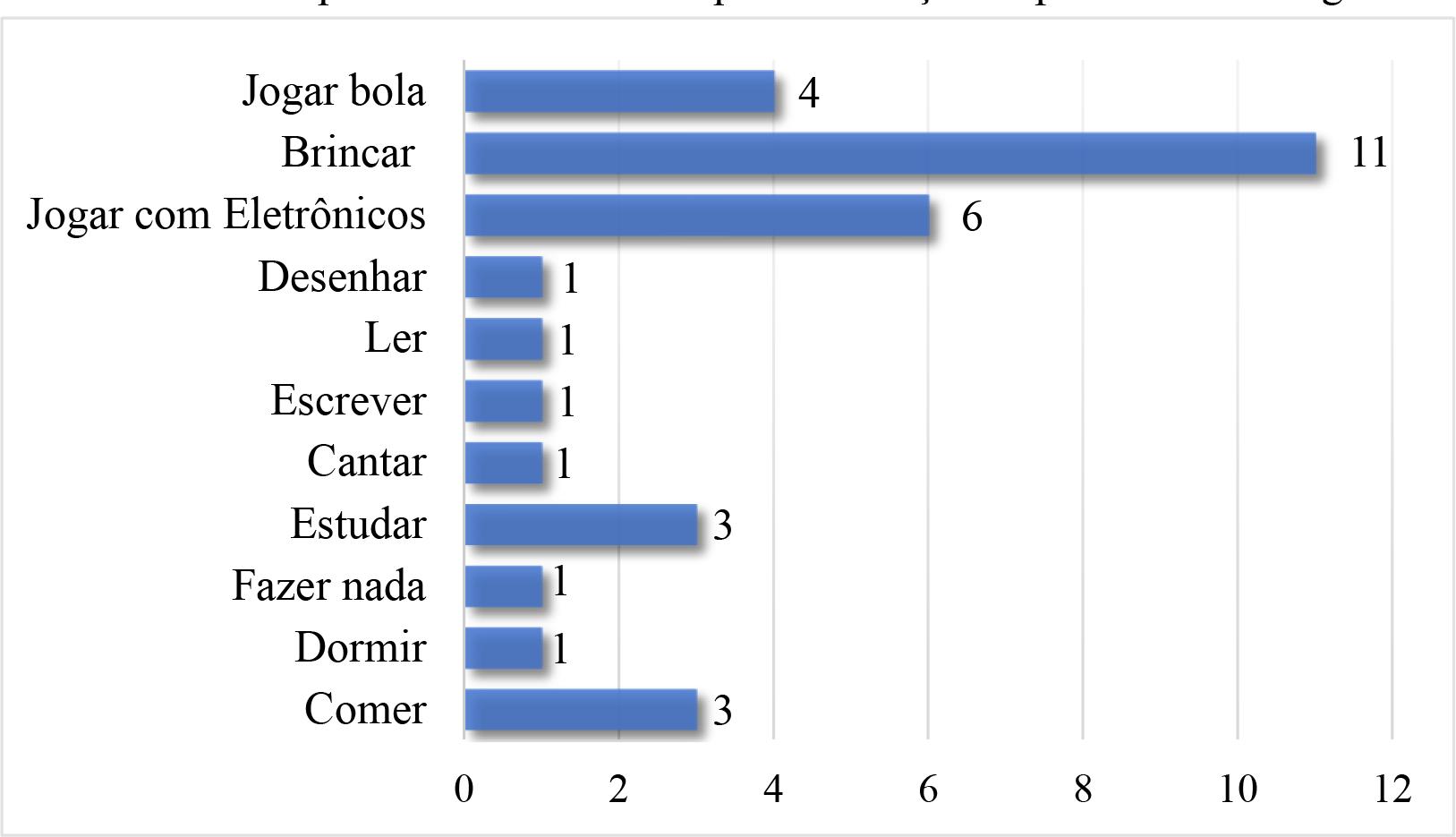

A pesquisa partiu da noção que as crianças chegam na escola com conhecimentos prévios, experiências, gostos e vontades; então, perguntou-se no questionário o que mais gostavam de fazer. O campo de resposta era livre para que elas pudessem se expressar e compartilhar seus gostos. As respostas foram diversas e por isso as agrupamos em 11 categorias que contemplassem todas as respostas: jogar bola, brincar, jogar com eletrônicos, desenhar, ler, escrever, cantar, estudar, fazer nada, dormir e comer. A frequência das respostas foi quantificada, como mostra o gráfico 1.

Fonte: As autoras.

Gráfico 1 Frequência de atividades que as crianças responderam mais gostar de fazer

Os jogos eletrônicos também foram considerados como brincadeira para as crianças, mas foram colocados em uma categoria diferente para podemos identificar o quão significativo, ou não, são para elas. Com os resultados obtidos, podemos observar que a brincadeira é a atividade predominante e mais prazerosa para esse grupo de crianças. Brincar é ir atrás do próprio desejo, é um modo de se expressar e ser quem você deseja ser, é uma forma de criar, de se constituir como ser (BORBA, 2010).

Destaca-se que, no ambiente fora da escola, a maior frequência de atividades é jogar bola, um exercício físico destacado por Munkata et al. (2013) para a melhoria das funções executivas. O brincar e a interação com jogos eletrônicos vem na sequência com maior frequência, também apontadas por Morton (2013) e Diamond (2015) como atividades que contribuem para o exercício das funções executivas.

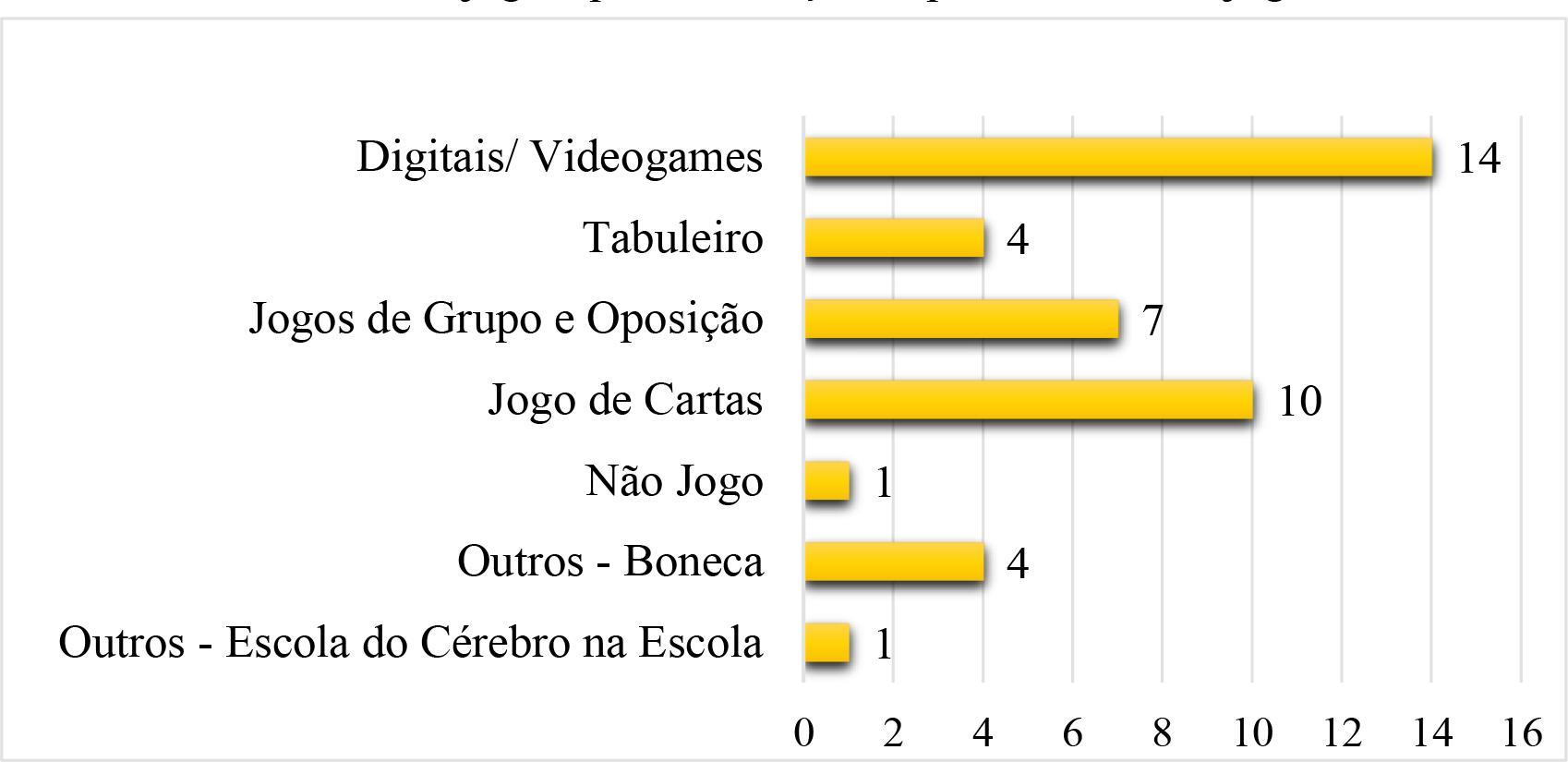

Tentando entender melhor quais jogos fazem parte das brincadeiras e do cotidiano das crianças, entendendo-as como sujeitos brincantes, perguntamos quais tipos de jogos elas costumam jogar. A resposta para a pergunta era de múltipla escolha e poderia ser escolhida mais de uma opção. As opções para assinalar eram: digitais/videogames, tabuleiro, jogos em grupo e oposição, jogos de cartas, não jogo e campo “outros” com a opção de escreverem. As respostas estão indicadas no gráfico 2.

Com os gráficos 1 e 2 apresentados podemos perceber que mesmo com as repostas da pergunta anterior indicando que os jogos digitais não são a atividade que as crianças mais gostam de fazer, ao especificar os tipos de brincadeiras observamos que os jogos digitais se destacam. Essa diferença de respostas nos leva a criar algumas hipóteses. Uma delas é que, para as crianças, jogar com jogos digitais é diferente de brincar. Isso nos leva a pensar sobre qual o conceito de jogo e brincadeira para as crianças. Neste trabalho entendemos a brincadeira como uma atividade que se escolhe fazer, que envolve as pessoas de forma intensa e completa e promove a formação de agrupamentos sociais (PRENSKY, 2012). Segundo Prensky (2012), existem duas categorias de brincadeira: brincadeiras espontâneas e brincadeiras organizadas (jogos). Os jogos são subconjuntos da brincadeira e se caracterizam por terem regras; traçarem metas ou objetivos; apresentar resultados e feedback; envolver conflito, competição, deságio e oposição; proporcionar interação; e apresentar um enredo ou representar uma situação (PRENSKY, 2012).

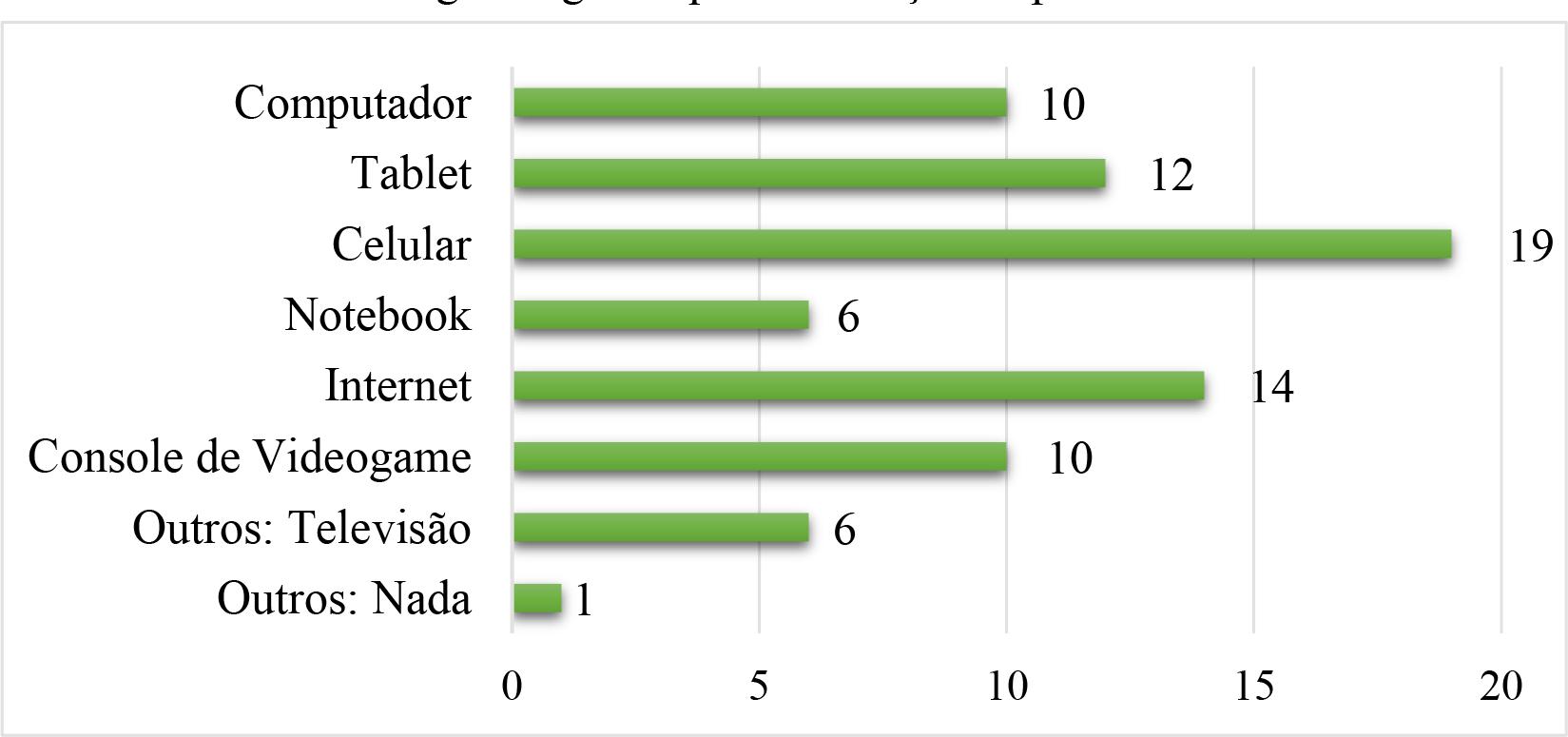

Ao partir-se da proposição dos usos de jogos digitais da Escola do Cérebro, procurou-se saber por que meios as crianças jogam quando não estão na escola. Perguntou-se, então, a quais tecnologias digitais elas têm acesso em casa. Assim como na pergunta anterior, as respostas eram de múltipla escolha e as crianças poderiam escolher mais de uma. As opções foram: computador, tablet, celular, notebook, internet, console de vídeo game e campo “outros”, onde as crianças podiam escrever outra tecnologia que faz parte de seu dia a dia. Os resultados obtidos estão no gráfico 3.

A partir do gráfico 3, podemos perceber que o celular é a tecnologia digital mais recorrentemente acessada no dia a dia das crianças, pois 90,4% (n = 19) das crianças que responderam ao questionário assinalaram esta opção de acesso. Para 23,8% delas (n = 5), é o único aparelho eletrônico em suas casas. Cabe registrar que apenas 14,2% (n = 3) das crianças registraram que têm acesso a todas essas tecnologias e 4,7% (n = 1) relataram que não têm nenhuma delas em casa.

Pode-se perceber, ao observar os dados recolhidos no questionário, que muitas crianças já chegam na escola com repertório digital, mas outras ainda nem tanto. A escola, por sua vez, precisa oferecer o acesso à tecnologia, sendo que o acesso “[...] é mais do que disponibilidade de equipamento, ou uma questão de habilidades técnicas: é também uma questão de capital cultural - a capacidade de usar formas culturais de expressão e comunicação.” (BUCKINGHAM, 2010, p. 53).

Para compreender como ocorreu a interação das crianças com os jogos cognitivos por meio do olhar delas e as contribuições que proporcionaram a elas, realizamos com cada criança individualmente uma entrevista onde puderam expressar como se sentiram em relação aos jogos, as dificuldades encontradas e o que aprenderam com eles.

Inicialmente, perguntou-se se elas já haviam jogado alguma vez no computador, tablet ou celular na escola, por pedido do professor ou como atividade escolar. Todas as crianças responderam que não, que o projeto da Escola do Cérebro estava sendo a primeira oportunidade para jogar na escola. Esse aspecto evidencia a contradição entre o espaço cotidiano das crianças, em que interagem com os jogos digitais, e o espaço escolar, em que não têm acesso a essas tecnologias.

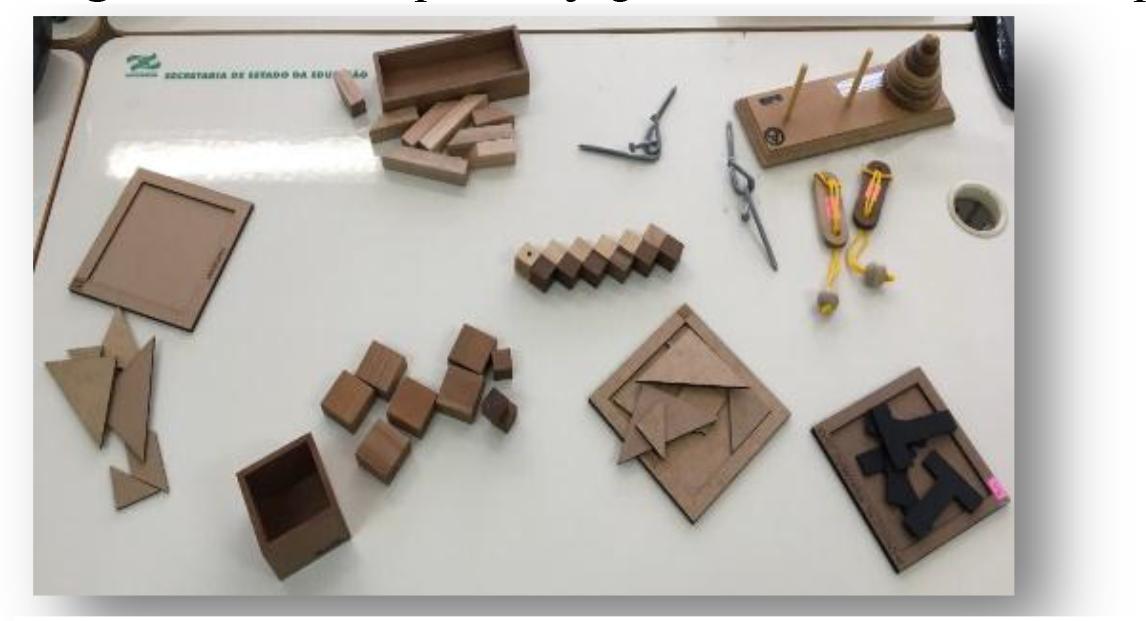

Por trabalhar com jogos digitais, as crianças estavam empolgadas e animadas com o projeto. Porém, ao longo do percurso, encontramos alguns desafios. Devido a essa situação, somada ao fato de não haver computadores suficientes na escola para as crianças jogarem, os jogos cognitivos físicos passaram a fazer parte do projeto em meados de novembro de 2016, a partir do nono dia em que o grupo frequentou o laboratório. Os jogos de desafio e de tabuleiro são jogos físicos que trabalham com aprimoramento do raciocínio lógico, percepção visual, atenção e estratégia. (RAMOS, 2014).

As crianças passaram a ter então os tablets, quatro laptops disponíveis para jogar e os jogos físicos. Por conta dessa mudança, ao entrevistar as crianças perguntamos se elas preferiram os jogos digitais ou os jogos físicos. Os resultados revelaram maior preferência pelos jogos analógicos, pois 60% (n = 15) indicaram preferi-los, enquanto apenas 20% (n=5) demonstraram ter gostado mais dos jogos digitais e outros 20% manifestaram preferência por ambos.

Ao analisarmos as respostas das crianças que escolheram os jogos digitais como seus preferidos, 40% (n = 2) dessas crianças possuem computador ou tablet em casa, mas quem joga são os irmãos mais velhos, que acabam monopolizando os aparelhos. Por não poderem jogar em casa, elas ficam felizes e gostam de jogar na escola. “Na minha casa eu já tive tablet, dai minha mãe tem um computador, mas é só do meu irmão, dai ele não deixa eu jogar, que ele tem um montão de jogos lá. Dai ele fala que é só dele.” (Rebeca).

Algumas das razões dadas pelas crianças para que os jogos físicos fossem seus preferidos foram: “porque é mais divertido, porque o tablet só fica travando.” (Bernardo); “eu gosto mais do tabuleiro, porque do computador eu já jogo muito. Eu jogo no projeto.” (Wilson); “porque já tem tablet lá em casa.” (Júlia). Observamos então que, por causa dos tablets e porque os jogos digitais, como vimos anteriormente, estão muito presentes do dia a dia das crianças, os jogos físicos se tornaram mais atrativos e, consequentemente, o preferido delas. Uma menina da turma ainda disse que eles a “ajudaram um pouquinho mais a ler e escrever, a brincar, não ficar só no celular” (Alice), e outra compartilhou que tinha “um [jogo] do carro que é parecido com o da joaninha, mas dai é de carro.” (Júlia).

Esses indicativos nos fazem refletir sobre alguns pontos importantes para trabalhar com jogos na escola. Um deles seria garantir que as condições de infraestrutura e técnicas sejam favoráveis. De algum modo, na intervenção, tanto as dificuldades como os desafios propostos pelos jogos exercitaram a flexibilidade cognitiva, pois era preciso testar hipóteses, buscar novas soluções e experimentar diferentes pontos de vista, utilizando a imaginação e a criatividade (MORTON, 2013).

Além disso, ao propor uma educação de qualidade com experiências significativas e prazerosas, é necessário que sejam considerados o espaço físico e os recursos da escola. A falta de infraestrutura contrapõe-se às condições que favorecem o exercício das funções executivas, que são mais bem trabalhadas com atividades agradáveis, conforme apontam Carvalho e Abreu (2014).

Outro aspecto relevante é a importância de propor regularmente novidades para as crianças. Dessa forma, além de ampliar o repertório cultural e proporcionar novas aprendizagens e experiências significativas, atrairemos sua atenção e interesse para a atividade proposta. Ao mesmo tempo, exploram-se atividades novas e desafiadoras de modo a favorecer uma aprendizagem mais ativa que contribua para o aprimoramento das funções executivas (MORTON, 2013).

Considerando que as atividades propostas devem ser prazerosas para as crianças, perguntamos a elas se haviam gostado do projeto. Todas as crianças que participaram da entrevista disseram ter gostado dos jogos. A partir da escala de motivação utilizada, apresentamos o gráfico 5.

Algumas razões levantadas pelas crianças por gostarem dos jogos do projeto foram: “é muito legal, dá pra gente se divertir e não só ficar na sala de aula.” (Juliana); “consegue mais descansar a cabeça” (Alice); “porque eles ensinam né” (Natália).

A motivação relatada pelas crianças pode ser associada ao engajamento para jogar, o que corrobora os resultados descritos por Martinovic et al. (2016), que, ao proporem o uso de jogos para o treinamento cognitivo, observaram que quanto maior o engajamento, melhor era o desempenho nos jogos e os resultados do treinamento cognitivo.

Em razão do observado, questionamos as crianças acerca do quanto se sentiam motivadas para participar da atividade. Todas responderam que se sentiam motivadas para participar dos jogos, apesar das dificuldades enfrentadas. A motivação é apontada por Blair (2013), o Center on the Developing Child at Harvard University (2011) e Diamond (2015) como um fator que tende a repercutir sobre o exercício das funções executivas e os resultados da aprendizagem.

Ao analisar os registros da observação e as respostas das crianças, podemos perceber como o olhar do adulto difere do olhar da criança. Talvez em alguns dias elas estivessem com maior dificuldade de concentração ou menos participativas, mas mesmo com as dificuldades encontradas, elas tinham vontade de participar da atividade, do jeito delas, que era um pouco diferente da perspectiva do adulto observador. “[...] sempre quando a gente quiser alguma coisa a gente pode conseguir e sempre a gente pega pessoas boas, e não precisa demonstrar, é.. tristeza, porque a gente vai conseguir.” (Marcela).

Para investigar mais sobre o impacto do jogo digital na aprendizagem das crianças, perguntamos se elas aprenderam com os jogos e o que aprenderam. Das crianças entrevistadas, 52% (n = 13) disseram que aprenderam e 20% (n = 5) não sabiam dizer se aprenderam ou não. Dentre as que responderam positivamente, quando perguntadas sobre o que especificamente aprenderam, surgiram diferentes respostas, que podem ser agrupadas em três categorias gerais: aprender a jogar um jogo novo; aprender habilidades exigidas para conseguir jogar (o que é direita ou esquerda, identificar padrões etc.); e desenvolver habilidades relacionadas às funções executivas (atenção, resolução de problemas, paciência etc.).

Havia alguns jogos que já eram conhecidos das crianças, em relação a outros elas tiveram que prestar atenção na explicação e ir experimentando para conseguirem resultados positivos. Uma das crianças relatou a oportunidade de “conhecer outros jogos que eu não conhecia antes.” (Emanuel). Outra criança fez relação com jogos que já conhecia, mas não sabia jogar. “Aquele lá que eu tava jogando, eu não sabia, tinha no celular da minha mãe, mas eu não sabia jogar. Dai quando eu joguei aqui eu comecei a saber.” (Eliane).

A participação no projeto permitiu que as crianças aumentassem o seu repertório de conhecimentos em relação aos jogos. Aprender a jogar um novo jogo implica adquirir as habilidades necessárias para alcançar o objetivo proposto a fim de obter bons resultados. De acordo com Prensky (2012, p. 208), “[...] a aprendizagem baseada em jogos digitais é qualquer união entre um conteúdo educacional e jogos de computador”. Todas os conhecimentos e habilidades adquiridos ao experimentar o novo contribuem para o desenvolvimento cognitivo e a aprendizagem dos jogadores.

Para conseguirem jogar os novos jogos, as crianças precisaram desenvolver algumas habilidades exigidas para que esses pudessem ser jogados. De acordo com Gee (2009), os jogos proporcionam que diferentes princípios de aprendizagem sejam internalizados pelos jogadores. Uma das crianças disse que aprendeu a montar, outra relata que “não sabia o que era esquerda, o que era direita. Ai quando eu comecei a jogar aquela senha botaram azul esquerdo e azul direito, ai eu esqueço, e eu consegui aprender o que é direita e esquerda.” (Natália).

Quando perguntadas sobre o que aprenderam com os jogos, as crianças relataram que conseguiram relacioná-los com os conteúdos aprendidos em sala de aula ou as atividades propostas. Uma das alunas ressaltou: “ah, tem os de ler, que da pra ler, pra saber mais ler, quem não sabe ler muito, escrever, e aprender mais.” (Natália). Outro aluno relatou que “a ‘ssora’ tava fazendo uns trecos de trancinha e eu não sabia de nada. Eu só peguei ali na sala, tem aquele joguinho também que é de virar ali, depois daquele jogo ali eu consegui trançar, consegui aprender a fazer a trança.” (Wilson).

Como relatado anteriormente, quando parte da turma estava no laboratório de informática, a outra metade estava na sala de leitura. Ao acabar o tempo na sala dos jogos, um dos meninos começou a reclamar, dizendo que não queria ir para leitura. Ao ser questionado sobre o porquê de seu desejo, ele explicou que era porque ele não gostava de ler. Porém, naquela manhã no laboratório, ele passou todo o tempo jogando o jogo Perfil, que exige a leitura de dicas para que se possa alcançar o objetivo do jogo. Através dessa experiência observada, podemos pensar em possibilidades em que o jogo pode ser um instrumento efetivo no trabalho com os conteúdos escolares e tornar sua aprendizagem mais prazerosa e lúdica para a criança.

Do grupo entrevistado, 12% (n = 3) das crianças da turma mencionaram que os jogos ajudaram na leitura. Poucas delas relataram que também aprenderam matemática. No relato a seguir, temos a experiência de uma menina com essa área do conhecimento:

Aquele joguinho me ajudou, que tem assim, que tem que descobrir a senha, me ajudou mais ou menos em matemática. Por causa que tava eu e minha amiga jogando, dai eu tava aqui na senha e eu percebi que ela tava fazendo uns negócios lá e eu tava fazendo uns negócios na minha cabeça, tipo, tava contando os negócio, dai eu cheguei na sala, dai bateu o sinal e ficamos ali no ponto, eu fiquei vendo aquele negócio no meu caderno, fui lá botando os números e eu aprendei a fazer do 01 até o 10, e do 10 até o 0. Dai se eu botar 01, 2, 3, vai dar o resultado da matemática que eu preciso. Dai eu aprendi assim. (Keila)

Grande parte das crianças, ao responder a essa pergunta, indicou habilidades referentes às funções executivas do cérebro, como atenção, paciência, capacidade de resolver problemas e memória. Como abordado anteriormente, as funções executivas são classificadas em categorias de competência distintas: o autocontrole, a memória de trabalho e a flexibilidade cognitiva (MORTON, 2013). Nas entrevistas, encontramos relatos do desenvolvimento dessas habilidades, o que foi percebido pelas próprias crianças.

Muitas delas relataram que conseguiram desenvolver paciência ao jogarem, uma das habilidades que podem ser associadas à categoria autocontrole (BLAIR, 2013; MORTON, 2013). Durante as observações, foi percebido que as crianças não conseguiam esperar e se irritavam facilmente, conforme observa-se na transcrição do registro: “Sentei ao lado de uma menina que estava com um pouco de dificuldade em achar as peças que se encaixavam. Despois de várias tentativas juntas ela declarou ‘isso me deixa brava, quando isso acontece’. Não conseguir resolver um problema a irritava.” (Registro 23/09/2016). Um dos meninos (Bernardo) mencionou que teve que trabalhar sua paciência quando o jogo travava. Às vezes, frases como “eu puxei a minha mãe, não tenho paciência” (Registro 30/09/2016) eram ditas pelas crianças.

Na conversa com as crianças, os relatos apontam que essa habilidade foi trabalhada e na percepção das crianças foi melhorada. Os relatos a seguir mostram como as crianças perceberam que desenvolveram essa habilidade. “Ah, aprendi a esperar né, ter paciência” (Isabel); “[...] acho que ajudou um pouquinho. Porque eu não tinha paciência de jeito nenhum. É que a professora vinha e eu falava, depois ela demorava mais um minuto e ia pra outra pessoa. Meu deus que chata! E começava a falar, não tinha paciência.” (Alice); “na maioria das vezes na sala os outros ficam incomodando e dai eu consigo ter paciência.” (Bernardo); “porque eu não entendo uma coisa, agora eu to tendo paciência, tipo, eu fico pensando, pensando, até eu saber o que que é.” (Rebeca); “eu não tenho muita paciência sabe ‘fessora’, dai eu peguei, eu tava jogando um jogo, uns jogos que me.. tipo assim, eu tinha que me concentrar, e eu não sou muito assim de me concentrar, de ter paciência, dai eu comecei lá na minha casa e na escola também, comecei a ter paciência, comecei a me concentrar nas coisas.” (Melissa).

Esses resultados reforçam que o uso dos jogos pode contribuir com o aprimoramento do autocontrole, como descrevem os resultados da pesquisa realizada por Van de Sande, Segers e Verhoeven (2015), que indicam que conforme se repete a interação com o jogo, mais se observa o controle executivo. Destacam-se ainda os resultados da pesquisa desenvolvida por Ramos e Rocha (2016), que, ao proporem o uso de jogos digitais em duas turmas do Ensino Fundamental, observam que os alunos passam a ter mais motivação e aprimoram as funções executivas, especialmente o autocontrole e a atenção.

A atenção também foi uma das habilidades melhoradas percebidas pelas crianças. “Ah ‘fessora’, é porque eu aprendi um monte de coisa assim sabe, da minha casa assim, eu tava mais desligada das coisas, dai eu comecei a jogar e comecei a aprender um monte de coisas.” (Melissa); “a gente fica focado naquilo e a gente presta atenção na aula também. Prestar atenção na aula e também prestar atenção em ler, em fazer outras coisas.” (Luana). Essas habilidades também fazem parte do grupo do controle inibitório ou autocontrole (MORTON, 2013).

As crianças também perceberam que a memória de trabalho delas sofreu impactos positivos ao longo do projeto. De acordo com Blair (2013), a memória de trabalho trabalha com essa habilidade de reter informações e recordá-las quando necessárias. Esse aspecto fica evidente quando as crianças relatam que: “Eles [os jogos] fazem a gente estudar e também fazem a gente se lembrar” (Luana); “A gente tem que memorizar as coisas pra aprender mais e se dedicar ao estudo. [...] Me ajudou a ler mais, a memorizar as coisas e a ganhar nota boa” (Luisa).

As habilidades referentes à flexibilidade cognitiva, como criatividade e imaginação para resolver problemas (MORTON, 2013), foram identificadas como áreas que também se desenvolveram. “O que eu aprendi.. o que eu aprendi? Não sei. É, a ser mais criativo. [...] a criatividade vai aumentando e você consegue fazer mais coisa com esse jogo.” (Emanuel). Essa habilidade ajudou as crianças a acharem soluções para os problemas que encontravam, seja para resolver o desafio do jogo, ou, como no relato a seguir, para fazer o tablet funcionar. “Guto criou um macete para o jogo não travar, que era apertar em cima da peça depois de mexê-la para que ela não mexa mais e ele possa fazer o próximo movimento.” (Registro 28/09/2016).

A maioria das crianças mostrou aprimoramento das habilidades necessárias para o jogo e, então, começaram a achar as soluções, resolver os problemas e, em muitos relatos das entrevistas, dizem que no começo foi difícil, mas depois de um tempo, conseguiram executar as tarefas. “[...] antes eu não sabia jogar, mas agora eu sei. Dai agora eu entendi mais.” (Rebeca). Diante disso, vale reforçar que garantir que a criança jogue em um nível de dificuldade que a desafie, segundo Gee (2009), é necessário para que haja aprendizagem e para manter a criança interessada na atividade.

4 Considerações finais

A partir dos resultados, destaca-se que quando perguntadas se gostariam que mais projetos envolvendo jogos fossem realizados na escola, 24 crianças responderam que sim e 1 respondeu que tanto faz. Esse indicativo nos permite perceber que o trabalho pedagógico com os jogos é atrativo e prazeroso para os alunos. Além da diversão proporcionada pelos jogos, permitiram o desenvolvimento de habilidades cognitivas e contribuíram com a apropriação de conteúdos curriculares.

Nas entrevistas, ao apontarem que sua capacidade de atenção foi modificada, assim como a capacidade de memorização e a paciência, as crianças nos mostram que perceberam mudanças nas funções executivas. Essa melhora em habilidades referentes às funções executivas, como ressaltado por algumas crianças, influencia seu comportamento diante de situações comuns do dia a dia, mas também no processo de ensino aprendizagem dentro da escola.

Por meio dos jogos, também, algumas crianças foram capazes de aprender conteúdos que fazem parte do currículo escolar. Tornar a aprendizagem lúdica e atrativa para a criança é essencial para criar um ambiente onde o que se aprende faça sentido para elas e tenha significado.

Pode-se concluir que é necessário que a escola inclua diferentes estilos de jogos no cotidiano escolar das crianças. A partir dos resultados obtidos ao longo do desenvolvimento da pesquisa, percebemos que os jogos digitais e os jogos físicos contribuem positivamente para o desenvolvimento das funções executivas e do aspecto cognitivo das crianças, trazendo contribuições importantes para o processo de ensino e aprendizagem na escola.