Introdução

A sociedade passou por transformações nos últimos anos e muitas podem ser relacionadas à integração das tecnologias digitais que contribuíram para expandir fronteiras, possibilitaram a flexibilização dos espaços e dos tempos de interação, a ampliação da disseminação e a produção de conhecimentos, bem como a diversificação das alternativas de comunicação. Diante disso, passa-se a ter modos distintos de observar, vivenciar e compreender situações e experiências vividas (JACOB, 2019).

Essas transformações impactam a educação, os processos de aprendizagem e de comunicação. Mais pontualmente no âmbito da infância, essas modificações também ressoam, a tal ponto que, de acordo com Muller e Fantin (2014, p. 1), para pensar a infância na contemporaneidade é preciso incluir as “relações que as crianças estabelecem em diferentes contextos sociais, mediados pela família, escola, cultura em geral e pelos artefatos tecnológicos em particular”. Esse aspecto é reforçado por Ramos e Rocha (2019, p. 358) quando afirmam que “a infância também se transformou com a presença das tecnologias digitais, as quais se apresentaram como elemento lúdico de brincadeira e entretenimento”.

Em muitas situações, as crianças têm acesso e interagem com as tecnologias digitais muito precocemente. Considerando que esses recursos estão presentes na vida das crianças, surge a importância e a necessidade de discutir e problematizar os modos de uso e as mediações realizadas (MULLER; FANTIN, 2014). Considerando essa presença na vida das crianças, seja em contextos formais, informais ou não formais de educação, muitos pesquisadores têm estudado esse fenômeno e descrevem evidências sobre sua influência nos processos de aprendizagem e, mais especificamente, no desempenho das funções cognitivas (GREEN; BAVELIER, 2006; DIAMOND; LEE, 2011; RAMOS; MELO, 2016).

Segundo Ramos e Melo (2016), o uso das tecnologias se revela como meio capaz de oferecer contribuições e potencializar as mediações que visam ao desenvolvimento das funções cognitivas, consideradas relevantes para os processos de aprendizagem. Nessa perspectiva, as habilidades cognitivas são um conjunto de aptidões como, por exemplo, memória de trabalho, atenção, inibição, planejamento e percepção.

Tais habilidades podem ser impactadas pelo uso precoce e constante das tecnologias de comunicação; por isso, se faz importante investigar e conhecer as consequências que o uso dessas tecnologias tem no cotidiano das crianças e influenciam a forma como elas veem o mundo e interagem com ele (VILARINHO, 2015).

Ressalta-se que essas habilidades integram o que se define como funções executivas, que envolvem o circuito neural do córtex pré-frontal e referem-se a um conjunto de habilidades cognitivas como a flexibilidade cognitiva, a inibição (autocontrole e autorregulação), a memória de trabalho, a resolução de problemas, o raciocínio e o planejamento (DIAMOND; LEE, 2011).

Essas habilidades integradas exercem influência sobre os processos de aprendizagem, por isso o seu desenvolvimento é fundamental ao desempenho escolar. Nesse sentido, muitos estudos investigam as relações entre a interação com as tecnologias e as habilidades cognitivas (GREEN; BAVELIER, 2006; DIAMOND; LEE, 2011; BESTER; BRAND, 2013).

Dentre as habilidades relacionadas às funções executivas, neste trabalho enfatizamos a atenção. É possível distinguir diferentes tipos de atenção: concentrada, dividida e alternada. Na atenção concentrada a pessoa seleciona uma fonte de informação em meio a vários estímulos distratores (RUEDA, 2013). A atenção dividida é compreendida como a ação do sujeito de realizar diferentes atividades concomitantemente, respondendo a mais de uma operação, elemento ou questão em determinado período de tempo, enquanto está exposto e precisando se atentar a diferentes estímulos (RUEDA; MUNIZ, 2012; RUEDA, 2013). Já a alternada está vinculada à capacidade do sujeito em alternar, em um tempo pré-determinado, seu foco de atenção, ora focando em um estímulo, ora em outro (RUEDA; MUNIZ, 2012; RUEDA, 2013).

Apesar da distinção entre os tipos de atenção, Rueda e Muniz (2012, p. 177) sinalizam relação entre atenção alternada e dividida “[...] é compreensível, já que para dividir a atenção entre diferentes estímulos e executar concomitantemente diferentes tarefas, é preciso ter um nível de concentração adequado, para não se dispersar em nenhuma tarefa”.

De modo geral, as funções executivas estão fortemente relacionadas com o desempenho escolar (DIAMOND; LEE, 2011). Nesse sentido, o estudo desenvolvido por León et al. (2013) investigou a relação entre as funções executivas e o desempenho escolar junto a 40 crianças de 6 a 9 anos, as quais foram avaliadas por um instrumento sobre as funções executivas respondido por pais e professores. Os resultados obtidos nestes instrumentos foram correlacionados com o desempenho escolar e indicou que as crianças mais bem avaliadas pelos pais e professores possuem um melhor desempenho escolar.

De modo mais específico, o estudo de Bester e Brand (2013) procurou determinar o efeito do uso da tecnologia sobre a atenção em um contexto de sala de aula, levando em consideração a motivação e a concentração. Para tanto, realizou um estudo quase-experimental com um grupo experimental e outro controle, compostos por 23 e 22 alunos da 8ª série, propondo a integração da tecnologia apenas no grupo experimental. Os resultados revelaram diferenças significativas encontradas na média de desempenho nas atividades escolares e na atenção ao comparar o desempenho dos dois grupos.

Ainda sobre a atenção, que consiste em uma das habilidades a que este estudo se propõe a analisar, há estudos de referência que abordam a relação entre a atenção e a interação com jogos digitais. Em uma pesquisa realizada por Green e Bavelier (2003), que buscava avaliar o desempenho da atenção entre jogadores e não jogadores de videogame, foram realizados diversos testes para averiguar alguns substratos atencionais como a capacidade máxima de itens que podem ser percebidos de uma só vez, a capacidade de destinar atenção a uma determinada tarefa em meio a distrações e um teste para indicar a eficiência da atenção sustentada dos dois grupos. Nas três tarefas propostas, os resultados apontaram um melhor desempenho por parte do grupo experimental (jogadores de videogame) em relação ao grupo controle (não jogadores).

Em outro trabalho, realizado por Achtman, Green e Bavelier (2008), os resultados mostraram que os jogadores, principalmente os que praticam jogos de ação, apresentavam melhor desempenho em tarefas de percepção espacial e visual do que não jogadores. Em um dos experimentos, os participantes deveriam enumerar a quantidade de figuras que apareceriam de forma randômica na tela. O grupo experimental (jogadores de videogame) conseguiu enumerar mais rapidamente os objetos e de forma mais precisa do que o grupo controle (não jogadores).

Considerando os referenciais e as evidências descritas pelos estudos, o objetivo deste trabalho é caracterizar os comportamentos das crianças, incluindo as mediações parentais, e a verificação da influência do tempo de acesso aos jogos digitais sobre o desempenho da atenção. Para tanto, procedeu-se à realização de uma pesquisa ex-post-facto com uma abordagem quantitativa, baseada na aplicação de um questionário e de testes psicológicos com alunos do 6º ano do Ensino Fundamental.

Metodologia

A pesquisa tem abordagem quantitativa e caracteriza-se como um estudo ex-post-facto, já que procura analisar a relação entre variáveis, entretanto não tem como propor uma intervenção. Essa perspectiva remete à ideia básica de uma pesquisa ser feita “após o fato” (TUCKMAN, 2012). De acordo com Cohen, Manion e Morrison (2018), a pesquisa ex-post-facto parte do levantamento de possíveis antecedentes de eventos que aconteceram e não podem, portanto, ser controlados ou manipulados pelo investigador.

As variáveis analisadas foram os diferentes tipos de atenção mensurados por meio da aplicação de testes psicológicos que resultaram em escores indicadores de desempenho dessa habilidade cognitiva, considerados como variáveis dependentes. Esses dados foram relacionados às faixas de tempo de uso dos jogos digitais, tomadas como variável independente.

a) Participantes

A amostra da pesquisa caracteriza-se como de conveniência, por envolver quatro turmas de sexto ano de uma escola pública do município de Palhoça, localizada na Grande Florianópolis. Essas turmas foram indicadas pela coordenação da escola para realização da coleta e as professoras aceitaram a sua realização em sala de aula.

A pesquisa incluiu 91 alunos com idades entre 11 e 15 anos, (idade média de 11,66 anos e desvio padrão de 0,82), sendo 45 do sexo feminino e 47 do sexo masculino. Por envolver a participação de crianças, a pesquisa foi submetida e aprovada pelo comitê de ética em pesquisa com o número de parecer: 2.308.518.

b) Instrumentos e procedimentos de coleta de dados

A coleta de dados foi realizada a partir de um questionário composto por duas questões abertas e seis questões fechadas, que foi respondido pelos estudantes em sala de aula. O questionário abordava questões relacionadas aos jogos digitais, bem como preferências, dispositivos utilizados para jogar, controle do tempo de acesso pelos pais dos alunos e aspectos relacionados à aprendizagem.

Além disso, foram aplicados os testes psicológicos Bateria Psicológica de Atenção (BPA) e Código B (8-16 anos). O BPA tem como objetivo realizar uma avaliação da capacidade geral da atenção, composta por três tipos de atenção: concentrada, dividida e alternada, composto por três subtestes, onde cada um avalia um tipo de atenção (RUEDA, 2013).

O Código B (8-16 anos) é um subteste da Escala de Inteligência Wechsler para Crianças (WISC) que propõe como tarefa a associação de números a símbolos e memorizar corretamente essas associações a fim de executar a tarefa o mais rapidamente possível, para medir a velocidade de processamento, a capacidade de seguir instruções sob pressão de tempo, a atenção seletiva, a concentração (resistência a distração) e a persistência motora numa tarefa sequencial, bem como a eficiência e a flexibilidade mental (WESCHSLER, 2015).

Antes da coleta, procedeu-se ao envio do termo de consentimento livre e esclarecido aos pais ou responsáveis. O termo de assentimento foi apresentado às crianças no momento anterior à realização da coleta de dados.

Os procedimentos de coleta de dados incluíram o contato inicial com as professoras das turmas dos sextos anos e o agendamento de um horário para a aplicação do questionário e a realização dos testes.

A coleta foi realizada em sala de aula no horário regular das atividades com a presença da professora regente, que acompanhou todos os procedimentos realizados. Observou-se a ordem de aplicação dos instrumentos: questionário, BPA atenção concentrada, BPA dividida, BPA alternada e subteste Códigos B.

c) Procedimento de análise de dados

A análise dos dados observou a estatística descritiva e inferencial. Os dados relacionados ao perfil e comportamento das crianças, bem como das mediações parentais, foram tabulados e apresentados em gráficos e tabelas. A estatística inferencial verificou a relação entre variáveis, procurando estabelecer inferências com base nos dados coletados de testes estatísticos (COHEN et al., 2018).

Os procedimentos de análise dos dados incluíram sua digitação em uma planilha para construção da base de dados, que posteriormente foram analisados com o apoio do software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versão 23.0.

Os dados apresentaram distribuição normal, averiguada pelo teste Shapiro-Wilk, e considerando que foram analisadas variáveis politômicas e contínuas, aplicou-se o teste estatístico ANOVA one way, tendo em conta as faixas de tempo de uso das tecnologias e jogos digitais e sua relação com o desempenho nos subtestes do BPA e do Código B. A análise considerou o intervalo de confiança de 95% e o valor de p < 0,05 para indicação de diferença significativa.

Resultados

Das 91 crianças participantes da pesquisa, apenas 3 não jogam, ou seja, 96,8% jogam. Outra característica analisada referiu-se ao tipo de tecnologias a que mais têm acesso. O computador é a tecnologia mais acessada, correspondendo a 47,2% do total de crianças participantes; a segunda é o celular, com 39,6%; e 9,9% têm o tablet como a tecnologia que mais frequentemente utilizam para jogar.

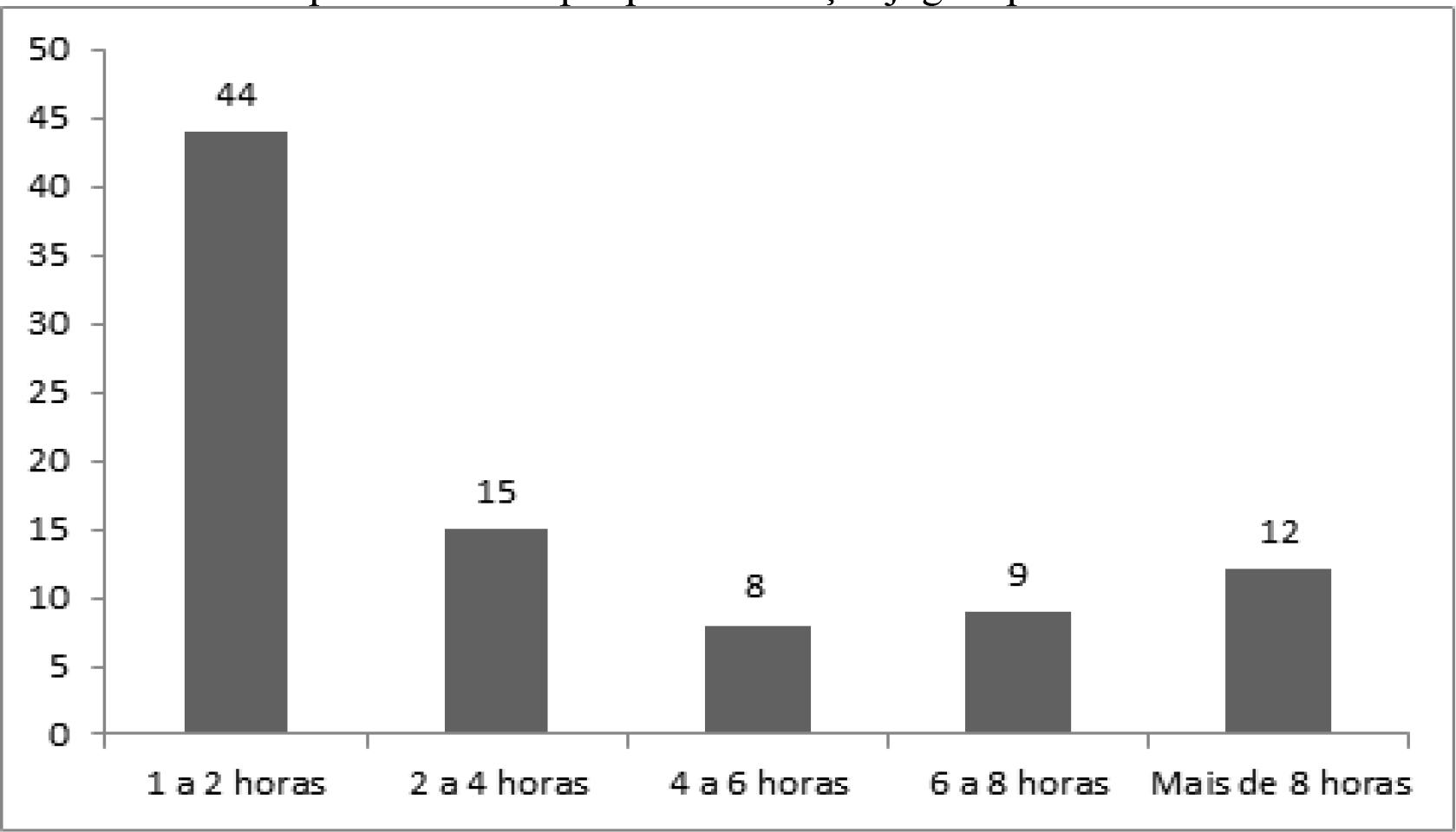

No que se refere ao tempo que costumam jogar, destacou-se a faixa de 1 a 2 horas por dia, correspondendo a 47,3% das crianças. Entretanto, observa-se que 12,9% das crianças jogam mais de 8 horas por dia, conforme o Gráfico 1.

Considerando o tempo, analisamos também o modo como os pais costumam lidar com o acesso à internet e a interação com os jogos. Nesses aspectos, observa-se que a maioria dos pais, o que corresponde a 74,16%, controla o tempo de acesso aos jogos, e cerca de 75,31% controlam o tempo que as crianças ficam conectadas. Entretanto, um percentual bem menor de 34,94% dos pais costuma conversar com as crianças sobre os jogos, conforme se pode observar na Tabela 1.

Tabela 1 Frequência e percentual em relação ao controle de tempo de conexão, tempo jogando e conversa sobre os jogos

| FREQUÊNCIA | % | |||

|---|---|---|---|---|

| Pais controlam o tempo de acesso aos jogos | Sim | 66 | 74,16 | |

| Não | 23 | 25,84 | ||

| Pais controlam o tempo conectado | Sim | 61 | 75,31 | |

| Não | 20 | 24,69 | ||

| Pais conversam sobre os jogos | Sim | 29 | 34,94 | |

| Não | 54 | 65,06 |

Fonte: Elaboração dos autores.

A análise da faixa de tempo e do desempenho dos diferentes tipos de atenção considerou o agrupamento das frequências registradas em três faixas. Na atenção concentrada, temos o melhor desempenho na faixa em que as crianças jogam de 1 a 2 horas por dia, destacando-se que essas crianças erram menos. A quantidade de erros no subteste da atenção concentrada foi a única diferença em que se obteve diferença estatisticamente significativa no teste ANOVA. Na atenção dividida, o melhor desempenho foi na faixa das crianças que jogam entre 2 e 6 horas, tanto no total como na quantidade de erros. Na atenção alternada, os melhores desempenhos no total e nos erros também foram na faixa de 2 a 6 horas.

Tabela 2 Média, desvio padrão (DP) e ANOVA nos subtestes de atenção do BPA e Código do WISC por faixa de tempo dedicada a jogar

| Faixa de tempo | Atenção Concentrada | Atenção Dividida | Atenção Alternada | WISC CÓDIGO | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Total | Erros | Total | Erros | Total | Erros | ||

| Média (DP) | Média (DP) | Média (DP) | Média (DP) | Média (DP) | Média (DP) | Média (DP) | |

| 1 a 2 horas | 67,39 (2,69) | 4,68 (0,79) |

49,34 (0,52) | 24,51 (3,08) |

64,17 (5,01) | 13,09 (2,74) | 46,04 (1,39) |

| 2 a 6 horas | 66, 31 (3,79) | 7,77 (2,11) |

55,68 (5,76) | 19,59 (3,46) |

72,54 (4,25) | 9,36 (1,43) |

43,31 (2,48) |

| Mais de 6h | 66,68 (5,28) | 9,57 (3,34) |

50,68 (5,83) | 26,63 (3,58) |

66,47 (6,20) | 13,47 (3,48) | 39,00 (4,01) |

| ANOVA | F=1,92 p=0,11 | F=3,03 p=0,02* | F=0,93 p=0,44 | F=0,61 p=0,65 | F=0,60 p=0,66 | F=0,23 p=0,92 | F=2,89 p=0,02* |

Fonte: Elaboração dos autores.

Os resultados obtidos no subteste Código do WISC por faixa de tempo que as crianças jogam diariamente, revelam melhor desempenho das crianças que jogam até 2 horas por dia, e conforme jogam mais tempo, se observa uma redução no desempenho. A diferença do desempenho por faixa de tempo revelou diferença significativa no teste ANOVA unidirecional, conforme se pode observar na Tabela 3.

Discussão

Os resultados do estudo revelaram que a maioria das crianças participantes joga, o que corrobora com dados obtidos em outros estudos, como no desenvolvido por Adachi e Willoughby (2012), que destaca os jogos digitais como a forma de entretenimento que mais cresce no mundo. O grande acesso pode ter relação com as próprias características dos jogos digitais, como: presença de objetivos a alcançar, regras para cumprir, participação voluntária e feedbacks (MCGONIGAL, 2012), que são combinadas para se constituírem como ambientes atraentes e interativos e como uma atividade lúdica (SCHUYTEMA, 2008).

Com relação à preferência pelo dispositivo de acesso às tecnologias, o computador destacou-se. Isso pode se explicar porque o computador está presente nos lugares em que a criança frequenta: trabalho dos pais, na escola e na casa dos amigos, facilitando o contato e uso desse dispositivo (FRANCISCO; SILVA, 2015).

Observou-se que 12,9% das crianças acessam as tecnologias por mais de 8 horas diárias, o que revela uma preocupação em relação a esse tempo. Essa quantidade de tempo elevada pode ser explicada pelo fato de que o jogo exige um esforço cumulativo ao longo de um período de tempo para se atingir um determinado objetivo, além de que se apresentam vários contratempos e desafios que tomam o tempo do jogador (ADACHI; WILLOUGHBY, 2012).

Com relação a controle, tem-se que 74,16% dos pais das crianças controlam o tempo de acesso aos jogos e 75,31% controlam o tempo de conexão. Nessa perspectiva, em um estudo exploratório realizado com 15 famílias, foi mencionada a questão de controle dos pais sobre o acesso dos filhos, demonstrando que os pais acham importante um controle dos aplicativos instalados: proibindo instalações de jogos violentos, monitorando a quantidade de aplicativos instalados e colocando barreiras que exigem a autorização para a instalação de novos aplicativos via senha (BRITO, 2018).

Além disso, cerca de 34,94% dos pais conversam sobre os jogos com as crianças, buscando saber quais os jogos, bem como os desafios, personagens e objetivos. De forma mais geral, a pesquisa de Brito (2018) ressalta que os pais conversam com os filhos sobre os perigos de estar online, alertando sobre os perigos que também cercam as tecnologias.

Diante dos dados de que as crianças acessam os jogos, que poucos pais conversam com as crianças sobre isso e que os jogos permeiam cada vez mais o cotidiano das crianças, destaca-se a importância da mediação para orientar, acompanhar e promover um olhar reflexivo sobre essa experiência. Essa mediação pode acontecer tanto no ambiente familiar como na escola.

A mediação supõe a interposição de um terceiro elemento na relação entre o homem e o meio, na relação educativa, essa relação que se constitui entre o sujeito e o objeto de conhecimento. Na relação com as tecnologias, de acordo Peixoto e Santos (2018, p. 426), “é a própria relação, o que altera profundamente a visão dos usos de dispositivos tecnológicos nas práticas educativas”. A mediação é um aspecto importante em relação ao monitoramento dos adultos sobre os jogos, bem como acompanhar os acessos no sentido de controlar o tempo de jogo, perceber quais são as aprendizagens de cada jogo e acompanhar as faixas etárias indicadas nos jogos, entre outros aspectos em que a mediação se faz presente.

Na escola, a mediação pressupõe a integração dos jogos no currículo e o estabelecimento do diálogo com as crianças sobre as narrativas dos jogos digitais, seus desafios e seus temas, procurando despertar as crianças a terem um olhar reflexivo e crítico sobre o que estão jogando.

A partir da análise de dados da literatura, tende-se a inferir que pessoas (crianças, jovens ou adultos) que jogam videogame apresentam melhores resultados em tarefas que visam avaliar funções como a atenção (seja ela visuoespacial, sustentada ou seletiva), percepção visual e espacial, além das funções executivas (inibição, flexibilidade, planejamento) de forma geral (RIVERO et al., 2012).

O estudo de Green e Bavelier (2003) observou diferenças no desempenho entre jogadores e não jogadores de videogame, concluindo que os jogadores tinham uma melhor atenção visual, incluído a rapidez na discriminação de estímulos e a eficiência. Em nosso estudo, apesar de não ter sido feita comparação entre jogadores e não jogadores e sim a análise do tempo de interação com as tecnologias digitais, evidenciou-se diferença significativa em relação à quantidade de erros cometidos, o que pode ser tomado como um forte indicador de eficiência e qualidade da atenção. Os resultados evidenciam que os melhores desempenhos foram das crianças que jogam entre 1 e 2 horas por dia.

Ao mesmo tempo, a diferença significativa no subteste Código B oferece indicadores em relação à velocidade de processamento e também da atenção, corroborando com o estudo de Boot et al. (2008), que evidencia melhoras nas habilidades cognitivas relacionadas à interação com jogos digitais.

De modo geral, os resultados revelaram que as crianças que jogam menos tempo têm um melhor desempenho na atenção concentrada, destacando-se que a diferença na quantidade de erros cometidos foi estatisticamente significativa. De acordo com Rueda e Muniz (2012) e Rueda (2013), essa atenção indica a capacidade do sujeito em centrar-se em apenas uma fonte de informação em um dado espaço de tempo, mesmo estando diante de outros estímulos distratores.

Com base nesses dados, pode-se inferir que as crianças que jogam por mais de 2 horas mostram maior agilidade na discriminação de estímulos. Já as que jogam por menor período, tendo como base os dados dos erros, que se refere à qualidade da atenção da criança ao realizar um maior número de pontos, apresentam uma menor rapidez, mas uma maior qualidade da atenção concentrada. Assim, lança-se a suposição de que quem joga menos desenvolve menos essa resposta à pressão do tempo, priorizando mais a qualidade da atenção.

Já na atenção dividida e alternada, crianças que jogam de 2 a 6 horas tiveram melhor desempenho. Assim, pode-se supor que as crianças que jogam períodos mais longos, mas inferiores a 6 horas, têm melhor desempenho no tipo de atenção que envolve lidar com mais estímulos de maneira simultânea.

No contexto da pesquisa apresentada, o resultado reforça que os jogos envolvem a gestão de muitos estímulos de maneira simultânea. Essa análise vai ao encontro dos estudos de Rivero et al. (2012, p. 40), que discorrem que

[...] os jogadores precisam gerenciar diversas tarefas no jogo, ao mesmo tempo que necessitam manter a meta central do jogo, alternando entre diversas tarefas. Todas essas características, em um ambiente altamente veloz e pouco previsível, tornam os jogos ferramentas poderosas no treino da atenção.

Na literatura há diferentes autores que apontam as contribuições do jogo. Green e Bavelier (2003), em seu estudo, discorrem que há uma tendência no desenvolvimento da capacidade da atenção de crianças que jogam em ambientes digitais. Segundo o autor, esse desenvolvimento vai além do que se espera, tendo como base o processo maturacional e idade da criança.

No estudo de Rivero et al. (2012), embasado nas pesquisas de Green e Bavelier (2006) e Castel, Pratt e Drummond (2005), menciona-se que jogadores expõem desempenho melhor em atividades que mensuram a atenção, seja ela visuoespacial, seletivo visual ou a busca visual com a existência de distratores. Rivero et al. (2012) ainda apontam as possibilidades de maximização da atenção auditiva e das possibilidades de transposição das habilidades aprendidas do jogo para a vida real.

Além dessas questões, no contexto escolar, os jogos colaboram para maior envolvimento e motivação, bem como para o aumento da atenção da criança, tendo em vista a mediação e orientação realizada pelo professor (RAMOS; ROCHA, 2016). Nesse viés, Ramos e Melo (2016, p. 29), apontam que a aprendizagem por meio dessas ferramentas gera mudanças significativas, sendo que essas podem estar associados “[...] ao fato do uso dos jogos digitais criar experiências lúdicas, envolventes e ricas que favorecem o desenvolvimento das funções cognitivas”.

Diante disso, os resultados obtidos reforçam as contribuições do uso dos jogos no âmbito escolar e a relevância da atenção no aprimoramento das habilidades cognitivas (RAMOS et al., 2017). Considerando o potencial dos jogos digitais e as evidências de que têm influência sobre a atenção, cabe aprofundar o estudo dessas relações para orientar práticas e intervenções que possam propor o uso mediado e intencional para aprimorar a capacidade de atenção e melhorar as condições para aprendizagem.

Considerações finais

A partir dos resultados apresentados, podemos inferir que há evidências de que a interação com os jogos digitais pode ter influência sobre o desempenho das habilidades cognitivas, mais especificamente da atenção. Ao mesmo tempo em que, nos dias atuais, evitar exposição a essas tecnologias digitais se torna quase impossível, por conta da disseminação e facilidade de acesso que temos a celulares, tablets e computadores conectados à internet. Obviamente, os pais devem zelar para que seus filhos não fiquem muito tempo “navegando” por essas plataformas de comunicação; porém, impedir esse contato, além de contraproducente, pode acabar impactando no convívio, na aprendizagem e nas relações entre as crianças.

Assim como em outros estudos, algumas variantes não analisadas e limitações foram visualizadas nesta pesquisa. Dentre as observadas, questiona-se, mesmo não sendo o objetivo inicial desta pesquisa: a separação entre jogadores e não jogadores traria diferença nos dados encontrados referentes à atenção. Além disso, a frequência de tempo destinada aos recursos digitais e o local onde são acessados proporcionaria maior controle e acompanhamento dos pais, já que os acessos no ambiente familiar não foram analisados? Por fim, conversar sobre os jogos com os filhos influenciaria de alguma forma na sua atenção?

Diante destes questionamentos e do estudo como um todo, torna-se relevante aprofundar os conhecimentos sobre como as crianças interagem com essas mídias e como estas influenciam no perfil das crianças, para assim poder se utilizar mais adequadamente dessas ferramentas em favor da educação e do desenvolvimento global infantil. O uso intencional desses recursos pressupõe o conhecimento de suas características e influências sobre o desenvolvimento e a aprendizagem para termos melhores condições de proporcionar experiências construtivas, reflexivas e enriquecedoras às crianças.