1 Introdução

Pensar na Educação, promover dispositivos que possibilitem o educar como oportunidade de construir o pleno desenvolvimento humano e se desafiar a fazer desse processo uma obra de arte para a existência humana são algumas das perspectivas da Cartografia Social.

O ato de cartografar, de produzir mapas, provoca o cartógrafo a tornar-se um sujeito desejante da experiência. Pela experiência são produzidos encontros, são gerados afetos e questionamentos, como uma ação borbulhante de palavras-dizeres que compõe a escrita a partir dos movimentos da vida. Assim, se questiona de que forma a Cartografia Social, através da produção de experiências, torna-se potência de uma Estética da Educação?

Para responder a esse questionamento, o artigo foi subdividido em três capítulos, sendo que, no primeiro, a proposta é demarcar um espaço para dizer sobre a Cartografia Social como um modo de pesquisar a partir dos escritos de Costa (2012). No segundo capítulo, apresenta-se o conceito de experiência a partir do enfoque de Larrosa (2012), e o terceiro entrelaça Cartografia Social com experiência como produção de uma Estética da Educação, considerando o conceito de estética na perspectiva de Hermann (2005). Esses conceitos, ao serem entrelaçados, propõem pensar que a Cartografia Social, ao ser utilizada no contexto escolar, que é um dos dispositivos de promoção da Educação, torna-se uma ferramenta potente de produção de experiências, que possibilitam construir uma Estética da Educação que molda a existência como obra de arte.

2 Cartografia Social

Cartografar é uma palavra que remete à construção de mapas. O mapa é um dispositivo que possibilita conhecer determinado espaço geográfico. Na Cartografia Social, o

o mapa é aberto, conectável em todas as suas dimensões, desmontável, reversível, suscetível de receber modificações constantemente. Ele pode ser rasgado, revertido, adaptar-se a montagens de qualquer natureza, ser preparado por um indivíduo, um grupo, uma formação social. Pode-se desenhá-lo numa parede, concebê-lo como obra de arte, construí-lo como uma ação política, uma meditação

(DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 21).

Essa possibilidade de construir mapas que sejam desenhados por coletivos, modificados constantemente, rasgados, pressupõe a elaboração de mapas a partir de uma estética dos movimentos da vida, neste texto, referida pela ótica da Educação. Cada mapa, na Cartografia Social, tem suas características, seus traços próprios, delineados através de experiências. Isso se torna uma possibilidade de construir outras formas de pesquisar, na qual a “cartografia [...] é entendida enquanto uma prática ou pragmática de pesquisa. A ideia de pragmática está ligada a um exercício ativo de operação sobre o mundo, não somente de verificação, levantamento ou interpretação de dados” (COSTA, 2014, p. 67).

Compreender a cartografia, a partir de práticas em movimento, pressupõe perceber que cartografar implica desenvolver propostas de novas maneiras de conceber a Educação, especificamente, de desenvolver práticas pedagógicas no ambiente escolar, movidas pela criatividade, pela construção de vínculos e produção de conhecimento com os sujeitos. Assim, além de surgir este questionamento. “O que nos leva a escrever e a que nossa escrita leva?” (FONSECA, 2018, p. 257) emerge: O que nos leva a cartografar e a que a nossa cartografia nos leva? No decorrer desta escrita, destacam-se algumas pistas-respostas para essas perguntas.

A Cartografia Social nos provoca a descobrir que “pesquisar não tem mais a ver com saber Sobre, pois se trata de saber com. Habitar um estado de coisas, seus trajetos possíveis, seus incompossíveis, subtrair o que insiste e produzir com” (COSTA, 2012, p. 43). Nesse sentido, a ação de cartografar pode ser desenvolvida a partir de três aspectos, que convergem entre si: 1°) habitar um território, 2°) abrir-se para a sensibilidade, e 3°) “só se faz cartografia artistando-se” (COSTA, 2014, p. 76).

Quando inserido em um território, segundo Barros e Kastrup, “o pesquisador mantém-se no campo em contato direto com as pessoas e seu território existencial” (2015, p. 56), e isso produz encontros entre o cartógrafo e os sujeitos que habitam esse espaço. Assim, cartografar implica abrir-se à sensibilidade, pois

aparentemente, o cartógrafo adentra no universo dos outros como um viajante estrangeiro que vai aos poucos descortinando outra realidade, desvendando, desvelando em certa medida outros territórios, antes desconhecidos por ele. Em seguida, segue os rastros de suas hipóteses reveladoras de detalhes que só se mostram quando a sensibilidade se aguça,afinal de contas, “o cartógrafo se define por um tipo de sensibilidade: entender, para o cartógrafo, não tem nada a ver com explicar e muito menos com revelar”

(BARROS; KASTRUP, 2015, p. 61).

Nesse processo de cartografar, descortinam-se realidades (desvelar para si, mas produzir o mundo). Se a produção do mapa se dá na experiência, não há nada atrás da cortina, somos nós mesmos que produzimos o espetáculo, no encontro com o campo e seus elementos de composição e, assim, a realidade não significa algo pronto, mas que tudo está em constante construção.

Cada traço construído, toda a escritura realizada a partir dos encontros, cada afeto expresso na sensibilidade tornam a produção cartográfica uma obra de arte, uma expressão da estética onde “só se faz cartografia artistando-se” (COSTA, 2014, p. 76). Através desses três aspectos destacados, o cartógrafo percebe que “se alguma coisa nos anima a escrever é a possibilidade de que esse ato de escritura, essa experiência em palavras, nos permita liberarmos de certas verdades, de modo a deixarmos de ser o que somos para ser outra coisa, diferentes do que vimos sendo” (LARROSA; KOHAN, 2018, p. 5).

Esse tornar-se outra coisa no ato de cartografar implica tornar o pesquisar uma expressão de Arte, que exige abertura à criatividade e o desejo pela produção de experiências. Assim, os mapas da Cartografia Social dizem sobre encontros, palavras, sentimentos, saberes, frustrações, sobre a arte de viver.

3 A produção de experiências na perspectiva da Cartografia Social

No livro As palavras e as coisas, Michel Foucault faz uma reflexão acerca do quadro “Las Meninas” de Vélasquez, pintado em 1656. Ele destaca:

O pintor está ligeiramente afastado do quadro. Lança um olhar em direção ao modelo; talvez se trate de acrescentar um último toque, mas é possível também que o primeiro traço não tenha ainda sido aplicado [...] Mas não é um quadro: é um espelho [...]. A imagem deve sair da moldura (2007, p. 3-11).

Esse não é o primeiro traço. Talvez seja o primeiro “toque” dessas palavras que tomam forma na medida em que as experiências são relembradas. Não se trata da escrita de um texto, nem de uma narrativa, mas da construção de relatos, de imagens e de paisagens que saem da “moldura”, da memória, e encontram espaço nessas páginas. O escrito de uma Cartografia Social pressupõe a realização de múltiplos traços com cores, direções, margens, limites, subjetividades que são traçados através de um processo de inserção nas diferentes realidades que compõem o território. Olhar, traçar e sair são algumas das palavras que remetem à estética de cartografar, como possibilidade de produção de experiências. Segundo Larrosa,

a experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que correm: requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar, e escutar mais devagar; parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar os outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço (2002, p. 24).

Produzir experiências que (nos) toquem não significa a realização de diversas práticas, mas de gestos de interrupção, os quais são destacados por Larrosa como um “parar para pensar”; “demorar-se nos detalhes”; “cultivar a atenção”; “cultivar a arte do encontro”. A Cartografia Social, ao ser produzida através da abertura para experiências, torna-se um método de pesquisa que encontra, na própria experiência, inúmeras possibilidades, como a de delinear traços, produzindo uma forma de pesquisar que implica estar “mais próximo dos movimentos da vida” (PASSOS; KASTRUP; ESCÓSSIA, 2015, p. 11). Desses movimentos surgem inúmeros saberes que são produzidos com os sujeitos que habitam o território.

Esse tipo de pesquisa desafia a “realizar uma reversão do sentido tradicional de método – não mais um caminhar para alcançar metas prefixadas (metá-hódos), mas o primado do caminhar que traça, no percurso, suas metas [...] um hódos-metá” (PASSOS; BARROS, 2015, p. 17). Assim, “não se abre mão do rigor, mas o mesmo é ressignificado” (PASSOS; KASTRUP; ESCÓSSIA, 2015, p. 11).

O rigor do método cartográfico encontra-se justamente na postura assumida pelo cartógrafo, uma ética dos encontros, na qual sujeito e objeto se produzem desde a experiência que a pesquisa produz. O hódos cartográfico, o percurso da pesquisa como lugar da experiência é caracterizado pela atenção sensível ao “que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca” (LARROSA, 2002, p. 21).

Essa produção de experiência, na Cartografia Social, implica um estar disposto a mover-se, pois, “como cartógrafos, nos aproximamos do campo como estrangeiros, visitantes de um território que não habitamos. O território vai sendo explorado por olhares, escutas, pela sensibilidade aos odores, gostos e ritmos” (BARROS; KASTRUP, 2015, p. 61). Cartografar tem, dessa forma, a ver com uma escolha, um implicar-se sobre aquela realidade. E, nesse processo, as experiências vão acontecendo. “Eis, então, o sentido da cartografia: acompanhamento de percursos, implicação em processos de produção, conexão de redes ou rizomas” (PASSOS; KASTRUP; ESCÓSSIA, 2015, p. 10).

Desse processo, ao se deixar tocar pelas múltiplas experiências, vão sendo traçados mapas, cada toque traça linhas, e cada linha vai moldando a estética do mapa, que é feita de encontros que se tornam movimentos da vida e obras de arte.

O que me surpreende, em nossa sociedade, é que a arte se relacione apenas com objetos e não com indivíduos ou a vida; e que também seja um domínio especializado, um domínio de peritos, que são os artistas. Mas a vida de todo indivíduo não poderia ser uma obra de arte? Por que uma mesa ou uma casa são objetos de arte, mas nossas vidas não?

(FOUCAULT, 1994, p. 617).

Fazer da vida uma obra de arte, exercício constante de fabricação de si, de uma vida bela. Debruçar-se sobre si e em um movimento constante de artesania da existência, questionar o que tem sido nesta vida obra de arte e o que já não serve mais (MANSANO, 2009).

Foucault irá se debruçar sobre a experiência dos estoicos no que se refere a uma série de práticas de cuidado acerca da própria existência, das quais o autor irá sintetizar o conceito de cuidado de si. Esse exercício que orbita a questão de si mesmo e que visa a refletir acerca de nossas dependências e independências em relação às experiências que nos produzem, deveria ser escolhido e acolhido como um modo de vida (MANSANO, 2009).

Cuidar de si apresenta-se, ao mesmo tempo, como uma escolha estética por se tratar da busca por um modo de existir, bem como uma escolha política, pois exige assumir um posicionamento em relação a vida (MANSANO, 2009).

Cuidar de si para produzir um modo de vida que pretenda a plena soberania sobre si. Nos termos de Nietzsche, propor a nós mesmos o teste do eterno retorno. Quereríamos viver esse instante de nossa existência, do modo como está dado, eternamente? Eis a estética da existência, a busca pela transformação da vida em obra de arte.

Cartografar processos de Educação, nesses termos, é buscar assumir tal escolha ética, estética e política de traçar mapas a partir de encontros que guardem a intenção de dar potência à produção da vida, ou de produzir vidas carregadas de potência. Cartografar como quem mergulha em uma experiência, de olhos abertos, corpo entregue ao devirprofundidade, profundidade, essa, sentida desde a pele, tecido sensível à porosidade dos encontros e das temperaturas outras que um território existencial oferece. Ouvidos escancarados ao que nos diz a experiência. O que os elementos que compõem esse campo de investigação fazem vibrar em nós?

Cartografar é acompanhar processos (PASSOS; KASTRUP; ESCÓSSIA, 2015, p. 52), mas é também constatar que não há experiência sem se incorporar ao processo, sem a dissolução do ponto de vista do pesquisador (p. 52), compondo um novo lugar, híbrido, volátil, em movimento.

A forma de fazer pesquisa, através da Cartografia Social, na perspectiva da construção de mapas de uma Estética da Educação, pressupõe tornar a vida, pela escrita, uma obra de arte, uma possibilidade de saber que “conhecer a realidade é acompanhar seu processo de constituição, o que não pode se realizar sem uma imersão no plano da experiência. Constituir o próprio caminho, constituir-se no caminho. Esse é o caminho da cartografia” (PASSOS; BARROS, 2015, p. 31).

4 A cartografia social como Estética da Educação

É possível abordar o conceito de estética através de diversos autores, pelo viés da arte, da filosofia, da Educação. Deleuze foi um dos escritores que abordou esse tema. Entre suas obras, destacam-se: O que é filosofia? (2007); Mil platôs (2000); A lógica do sentido (1974). Nessa última obra, ele aponta a duas perspectivas para a compreensão da estética, destacando que

a estética sofre de uma dualidade dilacerante. Designa de um lado a teoria da sensibilidade como forma da experiência possível; de outro, a teoria da arte como reflexão da experiência real. Para que os dois sentidos se juntem eì preciso que as próprias condições da experiência em geral se tornem condições da experiência real; a obra de arte, de seu lado aparece então realmente como experimentação (1974, p. 139).

Deleuze aponta, nesse trecho, pistas de construção de uma Estética da Educação que pode ser articulada com a cartografia social, na qual, ao produzir experiências, possibilita entrelaçar sensibilidade e arte como experimentação. Aqui, cabe destacar duas definições conceituais; a de Educação e de experimentação. A Educação é abordada através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que, nos Princípios e Fins da Educação Nacional, destaca:

Art. 2º. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho

(BRASIL, 2017, p. 8).

O pleno desenvolvimento humano é destacado como finalidade da Educação. Como esse desenvolvimento humano é compreendido pelas diversas instituições que objetivam promover a Educação? Definir desenvolvimento humano como finalidade é o risco de submetê-lo ao término dos processos educacionais. Um caminho possível é o de compreendê-lo na perspectiva do desenvolvimento de capacidades, conceito elaborado por Nussbaum (2015), no qual a autora, ao apresentar o Paradigma do Desenvolvimento Humano, refere que,

segundo esse modelo, o importante são as oportunidades, ou “capacidades”, que cada um tem em setores-chave que vão da vida, da saúde ou da integridade física à liberdade política, à participação política e à educação. Esse modelo de desenvolvimento reconhece que todos os indivíduos possuem uma dignidade de vida inalienável que precisa ser respeitada pelas leis e pelas instituições

(NUSSBAUM, 2015, p. 25).

Nesse sentido, é possível compreender a Educação como um dispositivo de produção de capacidades para a existência humana, que nasce de processos de experimentação, no qual o “sujeito da experiência é um sujeito ex-posto” (LARROSA, 2002, p. 25). Desse processo de estar ex-posto, nasce a experimentação e “para experimentar, não basta entregar-se à experiência, é preciso construir um modo de permanecer no processo em curso que solicita invenção” (LAZAROTTO, 2012, p. 99). Ou seja, ao desenvolver condições para a experiência, é possível ampliar a produção de capacidades por meio da experimentação que gera uma composição, descrita por Deleuze; Guattari como “a única definição da arte. A composição é estética” (1992, p. 247).

Trabalhar a Cartografia Social (como uma estética na Educação) abre espaços para se articular a sensibilidade com a arte. Um exemplo disso pode ser percebido através de um trabalho cartográfico desenvolvido com crianças, que foi realizado em uma escola municipal, integrado com o trabalho que é desenvolvido através de uma professora de Educação Infantil. Dessa forma, os encontros aconteceram durante as aulas, embasados na escuta atenta.

Nesse sentido, Paulo Freire menciona:

Precisamos demonstrar que respeitamos as crianças, suas professoras, sua escola, seu país, sua comunidade; que respeitamos a coisa pública, tratando-a com decência. [...]. Neste sentido é que reparar rapidamente as escolas é já mudar um pouco sua cara, não só do ponto de vista material, mas, sobretudo, de sua “alma”. Precisamos deixar claro que acreditamos em quem e respeitamos quem se acha nas bases. [...] Mudar a cara da escola implicava em ouvir meninos e meninas, sociedade de bairro, pais, mães, diretoras de escola, delegados de ensino, professoras, supervisoras, comunidade científica, zeladores, merendeiras, etc. Não se muda a cara da escola por um ato de vontade do Secretário (1991, p. 34-35).

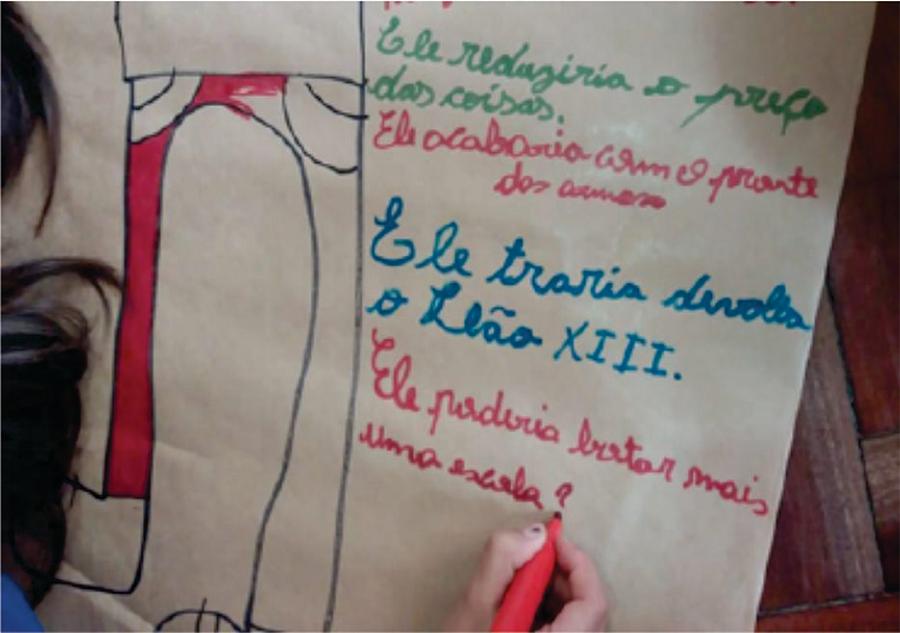

Essa perspectiva de ouvir, especialmente as crianças, não diz de uma atitude passiva, mas da criação de metodologias que possibilitem aos estudantes dizer sobre determinados assuntos. Nesse caso, de um dizer sobre a realidade na qual vivem. A cartografia foi utilizada como um instrumento, no qual os estudantes puderam construir um personagem que morava no bairro e descreveram quais eram as atribuições do mesmo, destacadas na Figura 1. Reduzir o preço das coisas, acabar com o porte de armas, trazer de volta um projeto que era desenvolvido no bairro (Leão XIII) e colocar mais uma escola foram algumas das atividades que as crianças mencionaram ser importante de o personagem desenvolver. É possível perceber que todas essas ideias são descrições que falam do cotidiano dessas crianças, dos desejos que as mesmas cultivam, que dizem de um modo de criar condições e espaços à expressão da sensibilidade e da arte, apresentando aquilo que Freire chama de “inédito-viável” “que é, na realidade, pois, uma coisa que era inédita, ainda não claramente conhecida e vivida, mas quando se torna um ‘percebido destacado’ pelos que pensam utopicamente, o problema não é mais um sonho, ele pode se tornar realidade. (2014, p. 225).

Cartografar para imaginar outro mundo possível para si, outrar-se. Imaginar nos permite prospectar possíveis, dar materialidade a desejos que enfrentem essas realidades sem espaço para sonhos. Eis a potência estética, ética e política da cartografia em um contexto como esse do exemplo citado acima.

Recorda-se um escrito de Duarte (2000), que, ao descrever o exemplo de uma pintura em um quadro, apresenta, no primeiro nível de realidade, uma imagem com uma “árvore florida” e, no segundo nível, destaca a presença de “tintas, tela e madeiras”. O autor afirma que “existe uma realidade do quadro que capto com a minha sensibilidade e emoção e outra que capto de maneira mais física” (p. 9-10). Esse desenho, ao ser cartografado pelas crianças, expressa a realidade pela sensibilidade da escrita, em que “as coisas do mundo se transformam em matéria de estudo” (LARROSA, 2018, p. 255). Assim, as experiências do cotidiano, transcritas na Cartografia Social, abrem espaços à potência de sensibilidade na educação, transportando o conceito de estética para além da beleza, como afirma Hermann:

[...] Deve-se liberá-lo [o termo “estética”] da tradição do século 18, como estudo do belo e da arte, para ampliar seu uso a toda dimensão da sensibilidade e não estritamente à beleza, como foi a marca do desenvolvimento histórico dessa categoria conceitual. A estética se relaciona com nossa capacidade de apreender a realidade pelos canais da sensibilidade e põe em movimento uma disposição lúdica para a atividade criadora (apudMAILLARD, 1988, p. 12). O contexto semântico no discurso contemporâneo remete o termo estética ao sensível (no sentido grego de aisthesis), envolvendo todo o sujeito numa profunda inserção na totalidade da vida

(HERMANN, 2010, p. 31-32).

Essa ampliação do conceito de estética, descrito por Hermann, possibilita encontrar pistas de compreensão da Educação como um dispositivo pelo qual se ampliam as capacidades de aprendizagem através da sensibilidade implicada na realidade, como também, do desafio de, através da Educação, aprender a ler a existência. Pressupõe um jeito de olhar para a Educação Estética que é tomado pela sensibilidade de tal forma que a “experiência estética não é compreensível por critérios científicos ou exclusivamente racionais [...]. A estética envolve o abandono do conceito para dar lugar à força imaginativa e à sensibilidade” (HERMANN, 2005, p. 34-35).

Nesse sentido, é possível afirmar que a cartografia social torna-se potência de uma Estética da Educação na medida em que abre espaço para a produção de experiências, de encontros. Cartografamos uma Estética da Educação na medida em que elaboramos dispositivos que estejam sensíveis à realidade, dando “lugar à força imaginativa e à sensibilidade”, tornando a Educação uma potência.

A fábula do cuidado é um escrito que contempla aspectos que respondem a esse questionamento, como também possibilita aprofundar o olhar e a compreensão sobre a potência estética da Educação. Esse texto está expresso na obra Saber cuidar (2017, p. 46) e foi retomado por Heidegger (2027). Diz a fábula que,

certo dia, ao atravessar um rio, Cuidado viu um pedaço de barro. Logo teve uma ideia inspirada. Tomou um pouco de barro e começou a dar-lhe a forma de um ser humano. Enquanto contemplava o que havia feito, apareceu Júpiter. Cuidado pediu-lhe que soprasse espírito nele. O que Júpiter cedeu de bom grado. Quando, porém, Cuidado quis dar um nome à criatura que havia moldado, Júpiter o proibiu. Exigiu que fosse imposto o seu nome. Enquanto Júpiter e o Cuidado discutiam, surgiu, de repente, a deusa Terra. Ela também quis conferir o seu nome à criatura, pois fora feita de barro, material de seu corpo.

Originou-se, então uma discussão generalizada. De comum acordo pediram a Saturno, o pai de todos os deuses e o senhor do tempo, para que arbitrasse a questão. Ele acedeu prontamente e tomou a seguinte decisão, que pareceu justa a todos: “Você, Júpiter, deu-lhe o espírito; receberá, pois, de volta o espírito quando essa criatura morrer. Você, Terra, deu-lhe o corpo; receberá, portanto, também de volta o seu corpo quando essa criatura morrer. Mas você, Cuidado, que foi quem, por primeiro moldou a criatura, cuidará dela enquanto viver. E, uma vez que entre vocês há uma acalorada discussão acerca do nome, descido eu: esta criatura será chamada Homem, isto é, feita de húmus, que significa terra fértil

(BOFF, 2017, p. 46).

É preciso ir captando, com sensibilidade, os aspectos que essa fábula destaca, entre eles, o de “atravessar o rio” que pressupõe estar vivenciando uma experiência, e só se faz cartografia experienciando; o “viu o barro” destaca a capacidade de estar imerso na atenção. Na cartografia, esse aspecto é central; pela atenção à sensibilidade vai se construindo, e o aspecto de ter uma “ideia inspiradora”, que no ato de cartografar nasce da potência da criatividade, produz múltiplos mapas.

Nesse sentido, pelas experiências produzidas com atenção aberta à sensibilidade, nascem as ideias inspiradoras, que são algumas das formas que a Cartografia Social encontra para produzir experiências que se tornam potência de uma estética da Educação, compreendida como um tornar-se “terra fértil” para o pleno desenvolvimento dos sujeitos.

5 Conclusão

No decorrer deste artigo, foi possível refletirmos acerca das características da Cartografia Social, que, para além de uma ferramenta de pesquisa-intervenção, é um dispositivo de produção de realidades. No contexto da Educação, cartografar é compreender que sujeito e objeto se produzem a partir das próprias experiências, e é exatamente aí que somos capazes de tornar nossa vida obra de arte.

É nesse sentido que podemos afirmar que a produção de uma Estética da Educação, amparando-se e apostando na potência que é buscar despertar o sensível em nós, promove a produção de cartografias de outros mundos possíveis; mundos, esses, com menos armas, mais escolas, com uma menor escassez de recursos, com mais partilha e sensibilidade. Cartografias de outros mundos possíveis que só poderiam, de fato, ser traçadas desde um pensar com a sutileza e a destreza infantis, como no exemplo trazido na seção anterior do personagem construído por uma das crianças participantes da intervenção.

Assim, ao propormos uma Estética da Educação, cartografamos nós mesmos no exercício de construção dessa Educação que queremos. Que possamos seguir formulando esse mapa móvel a partir dos potentes encontros que a vida nas escolas e em outros contextos de Educação nos proporcionam.

Façamos, assim, da Educação uma estética que se quer obra de arte, que se quer imaginativa, inventora de outros mundos possíveis para quem aprende e para quem ensina. Que a Educação, em si, seja a própria estética de um modo de vida que aposta na potência da experiência e dos encontros.