La educación para la ciudadanía1

Estamos en una situación mundial donde están aumentando los conflictos, el miedo y la intransigencia con respecto a otras culturas diferentes a la nuestra. En la actualidad, también, vemos circular con total libertad los capitales, mientras a las personas que huyen de las guerras se las retiene en las fronteras de los países (Gárces, 2016; Massip & Santisteban, 2020). Aumenta la interdependencia económica, cultural y política (Andreotti, 2006), pero aumentan también los refugiados y refugiadas, y la desigualdad crece entre países y también dentro de las naciones. Por estos motivos, hoy más que nunca necesitamos una formación del profesorado para el cambio social y para la construcción de una nueva educación para la ciudadanía y cultura democrática (González-Valencia & Sanstisteban, 2016, UNESCO, 2018). Ante esto, cabe preguntarse ¿Cuáles son las necesidades de la educación democrática en un contexto mundial de crisis de valores democráticos fundamentales? ¿Cómo educar la esperanza en la democracia?

En este contexto, se entiende que la educación en general, y de manera particular la educación para la ciudadanía debe formar ciudadanos y ciudadanas que reconozcan y comprendan las situaciones que afectan el sistema democrático, así como los problemas sociales presentes en las sociedades. Por lo anterior, este tipo de formación debe estar orientada a desarrollar una disposición en las formas de pensar la realidad social y de actuar a nivel local y global en la búsqueda de justicia social (Westheimer & Kahne, 2004; Pagès & Santisteban, 2008, Spring, 2004)). Lo anterior se relaciona con lo propuesto por Lilley, Barker, y Harrises, quienes señalan “[…] que explorar formas de educación que permitan a los estudiantes abordar desafíos locales y globales, como profesionales socialmente responsables, con pensamiento crítico y ético, una disposición consistente con el ciudadano global” (Lilley, Barker, & Harris, 2017, p. 7)2. Para Pagès y Santisteban (2008, p. 3) una educación para la ciudadanía de este tipo debe buscar el desarrollo de:

[…] conjunto de conocimientos, habilidades y valores escolares destinados a formar a los jóvenes para que sepan que es la democracia y para que se preparen para asumir sus roles y sus responsabilidades como ciudadanos y ciudadanas de una sociedad libre, plural y tolerante.

Esta manera de entender la educación para la ciudadanía debe ayudar a comprender la existencia de personas y grupos humanos con formas de pensar diversas, ideologías e intereses distintos, que deben convivir, debatir y, si es posible llegar a acuerdos, así como construir una organización social y unos mecanismos para solucionar los conflictos, etc. (Delanty, 1997; Faulks, 2000; Sant, 2019)

Asumimos que la ciudadanía trasciende el reconocimiento jurídico otorgado por los estados, representado por la posesión de un documento que certifique a una persona como ciudadana, esto no significa que se asuman los deberes y derechos que vienen asociados a dicho reconocimiento (González-Valencia, Ballbé, & Ortega-Sanchéz, 2020). Una ciudadanía crítica trasciende el reconocimiento legal y se moviliza en la construcción de una mejor vida para ellas y la sociedad en general. En esta perspectiva el “[…] ciudadano es quien participa directamente en las deliberaciones y decisiones públicas, […] es aquel que intenta construir una buena polis, buscando el bien común en su participación política […]” (Cortina, 2003, p. 43-48), lo que se entiende como la construcción de mayor justicia social global (Isin & Turner, 2002; Massip & Santisteban, 2020).

Competencias de cultura democrática y formación del profesorado

El Consejo de Europa [CoE] (2018) señaló en el informe sobre el estado de la ciudadanía y los derechos humanos en Europa que, para avanzar en esta tarea, los países “[…] aumentaron su prioridad de capacitación relacionada con EDC/HRE3 para maestros y líderes escolares. Sin embargo, ofrecer apoyo financiero pasó a ser una prioridad mucho menor”. (CoE, 2018, p. 13). Lo anterior se hace más explícito cuando propone “[…] Desarrollar nuevos planes de estudio y herramientas de orientación pedagógica y apoyar nuevos enfoques para la formación docente” (CoE, 2018, p. 13). La construcción de la cultura democrática, según el CoE “En estos tiempos de crisis económica y política, resulta aún más evidente que la ciudadanía debe ser capaz de participar activamente en la defensa de esos valores y principios y estar dispuesta a hacerlo” (CoE, 2018, p. 13). En este marco, la educación para la ciudadanía crítica es planteada como:

la educación, la formación, la sensibilización, la información, las prácticas y las actividades que, además de aportar a los alumnos conocimientos, competencias y comprensión y de desarrollar sus actitudes y su comportamiento, aspiran a darles los medios para ejercer y defender sus derechos y responsabilidades democráticas en la sociedad, para apreciar la diversidad y para jugar un papel activo en la vida democrática, con el fin de promover y proteger la democracia y el estado de derecho. (CoE, 2018, p. 14).

Competencias de cultura democrática

La propuesta del CoE para concretar los anteriores planteamientos son las competencias de cultura democrática (CDC), que se entienden como “[…] capacidad de movilizar y utilizar los recursos psicológicos pertinentes (es decir, los valores, las actitudes, las habilidades, los conocimientos y/o la comprensión) para responder de manera eficaz y apropiada a las exigencias, los retos y las oportunidades que se presentan en las situaciones democráticas. (CoE, 2018, p. 32). Las CDC están estructuradas en 20 competencias divididas en 4 grupos a) valores, b) actitudes, c) habilidades, and d) conocimientos y comprensión crítica. La estructura y relaciones se muestra en la Figura 1.

El CoE también considera relevante el desarrollo de estructuras institucionales para su promoción, en este caso representado por los programas de formación inicial de maestros y maestras de educación primaria que realizan las universidades. Esta formación es la fase más adecuada para desarrollar las competencias que permitan el desarrollo de la cultura democrática al interior de las instituciones educativas. Por esto, es importante investigar para conocer el nivel de incorporación de las CDC en los programas de formación del profesorado.

Reconocemos que desarrollar la cultura democrática requiere de maestros y maestras formados para que en las instituciones educativa materialicen una educación orientada a promoverla (González-Valencia & Sanstisteban, 2016). El CoE propone que este tipo de educación:

[…] incluye todos los aspectos de la vida en una sociedad democrática y, por lo tanto, guarda relación con una amplia gama de temas como el desarrollo sostenible, la participación en la sociedad de las personas con discapacidad, la integración de la perspectiva de género, la prevención del terrorismo y muchos otros (CoE, 2018, p. 79).

Para lograr un adecuado desarrollo de la cultura democrática al interior de los programas de formación inicial para enseñar en educación primaria, según el CoE (2018, p. 66) se requiere:

La inclusión de EDC/HRE en la formación inicial de docentes se considera crucial para llegar a todos los futuros maestros. La investigación muestra que el desarrollo profesional continuo, como parte de la política institucional, es mucho más efectivo que eventos de capacitación aislados. Los participantes abordan la necesidad de brindar oportunidades para el desarrollo de capacidades más allá de las fronteras, argumentando que la cooperación internacional abre perspectivas para abordar tanto las necesidades locales como los desafíos globales4.

Para que el profesorado pueda desarrollar una Educación para la Ciudadanía y la educación en derechos humanos adecuada, como lo sugiere el CoE (2017, p. 32) deben poseer “[…] las herramientas claras y prácticas para el trabajo cotidiano del profesorado [que] necesitan ser actualizadas y desarrolladas de manera constante en cooperación con una amplia gama de actores del sistema educativo, entre ellos el profesorado, los padres y los estudiantes”5. El escenario ideal para proveer la preparación y las herramientas son los programas de formación inicial, por lo tanto, el proyecto respondió a esta necesidad planteada por el CoE.

Incorporar las competencias para la CDC en la formación inicial del profesorado de educación primaria es una estrategia que permitirá que cuando se encuentren desarrollando su actividad profesional puedan “[…] organizar las relaciones y la comunicación en el aula de maneras que fortalezcan el compromiso y las responsabilidades personales, al mismo tiempo que fomenten los valores de escucha, respeto mutuo y la búsqueda de acuerdos a través del diálogo” (CoE, 2017, p. 37)6.

La formación del profesorado en España

La formación del profesorado de educación primaria en España está definida por diferentes políticas públicas que corresponden a diversas escalas (europea, estatal, autonómica e institucional). Las políticas europeas se enmarcan al proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (en adelante EEES) que se inicia con la Declaración de La Sorbona (1998) y el Convenio de Reconocimiento de Lisboa (Convenio sobre Reconocimiento de Cualificaciones …, 1997), definiéndose con la Declaración de Bolonia (1999) (de aquí ‘El Plan Bolonia’) en la que se insta a los estados miembros de la Unión Europea a:

conseguir títulos comparables, mediante la inclusión del suplemento al título;

diseñar un sistema basado en dos ciclos, materializándose en los grados y másteres;

los créditos ECTS, que debía establecer un sistema de créditos comparable y basado en el trabajo del estudiante mediante la explicitación de los objetivos de aprendizaje, las competencias transversales y específicas, las actividades formativas, y la evaluación;

la reformulación conceptual de la organización del currículum universitario a partir de modelos formativos centrados en el aprendizaje del estudiante;

la promoción de la movilidad de los estudiantes para realizar un período de estudio fuera de su país; y,

la calidad, que ha supuesto implantar un sistema interno de calidad y un sistema de control.

España, con la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades (Congres de los Diputados, 2001), asume en su título XIII la integración en el EEES.

Se considera que, con el EEES, se propicia un proceso de aprendizaje en el que el estudiante debe asumir la responsabilidad de organizar y desarrollar su propio trabajo académico. El proceso debe centrarse en el autoaprendizaje y la responsabilidad del respecto a su propio aprendizaje y en la necesidad de que desarrolle su autonomía a la hora de aprender y de enfrentarse a los problemas. Ello conlleva que los estudiantes participen en la regulación de su proceso educativo y que los objetivos y criterios de evaluación sean compartidos y conocidos.

Otra aportación destacable del EEES es la enseñanza por competencias, lo que implica un cambio en profundidad en la concepción de la docencia universitaria. Este modelo propone pasar de una actividad centrada en el profesorado a una concepción basada en el papel activo del alumnado como protagonista de su propio proceso de aprendizaje. Así, se pretende diseñar un proyecto didáctico universitario orientado al desempeño profesional y vinculado con el aprendizaje continuo a lo largo de toda la vida. Por este motivo, el contexto del EEES exige apostar por metodologías activas, por la promoción del aprendizaje autónomo del estudiante, por la innovación y por el desarrollo de una evaluación formativa, entre otras cosas.

Las políticas estatales y autonómicas cumplen una función de marco normativo que, por su carácter general, encuadran la formación. Por su parte, las institucionales concretan la formación en términos de una propuesta teórica, de las competencias a desarrollar, curricular y de organización interna. Esto se puede ver en los documentos que fueron objeto del análisis. A partir de lo anterior, el grado de formación de maestros y maestras de educación primaria de la UAB se inscribe en el marco legislativo siguiente:

Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, donde se asume en su título XIII la integración en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) (Congres de los Diputados, 2001),

Real Decreto 1393/2007 (Ministerio de Educación y Ciencia, 2007b), de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (Ministerio de Educación y Ciencia),

Orden ECI/3857/2007 (Ministerio de Educación y Ciencia, 2007a), de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Primaria.

Y también en los documentos propios de la UAB que establecen los criterios y las pautas generales de aplicación de los grados:

Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007 (Ministerio de Educación y Ciencia, 2007b), de 29 d'octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol (Text refós aprovat per l'Acord de Consell de Govern de 2 de març de 2011).

Criteris i pautes generals d'avaluació de la Facultat de Ciències de l'Educació (Acord Comissió Ordenació Acadèmica de 28 d'abril de 2011, de 4 de juny de 2014 i 28 de maig de 2015, Modificat per Acord de Junta Permanent de 6 d’abril de 2017 - Universitat Autònoma de Barcelona, 2017).

A nivel institucional, el documento de referencia es la Memoria del Grado de Educación Primaria (GEP) (Universitat Autònoma de Barcelona, 2018), que establece como objetivo de la titulación proporcionar las competencias y los conocimientos necesarios para ejercer la profesión de docente en la franja de 6 a 12 años de la escuela obligatoria. Este grado dispone de una formación de tipo generalista con la posibilidad de elegir entre cuatro especialidades: en Lenguas Extranjeras, Educación Física, Educación Musical y Necesidades Educativas Específicas. La estructura del plan de estudios (de 240 ECTS) se presente en la siguiente Tabla 1.

Metodología y diseño de la investigación

El objetivo de la investigación fue identificar si las dimensiones de las competencias de cultura democrática se encuentran reflejadas en los documentos de política pública referentes a la formación inicial del profesorado. La investigación fue de tipo cualitativa. Los datos fueron analizados por dos investigadores diferentes. Para garantizar la confiabilidad entre los codificadores, ambos investigadores codificaron uno de los documentos de política y discutieron las diferencias emergentes. Para cada documento, los datos se dividieron en oraciones utilizando una estrategia de muestreo sintáctico (Krippendorff, 2004). Consideramos cada oración una unidad de análisis. Los códigos se atribuyeron a oraciones identificando la presencia/ausencia de cada código en cada oración. Luego calculamos la frecuencia relativa de cada código (es decir, la cantidad de ocurrencias del código en la fuente en relación con la cantidad total de oraciones en la fuente completa [fi = ni/N]). Si bien reconocemos que este método conduce a una simplificación excesiva de la varianza, consideramos apropiado resumir y comparar nuestros datos. En el proceso de análisis se empleó el software NViVo V.11.

Muestra

Para llevar a cabo nuestro análisis de políticas relevantes, primero buscamos políticas institucionales que enmarcaran la formación inicial del profesorado en la universidad para profesores de primaria que cumplieran con cinco criterios distintivos:

Escala de tiempo: solo consideramos las políticas institucionales vigentes en enero de 2021. Para las políticas acumulativas solo consideramos las últimas.

Lugar de aplicación: sólo se consideraron las políticas en vigor en la universidad.

Enfoque: solo consideramos políticas que pudieran conectarse directa o indirectamente con el Marco de Competencias para la Cultura Democrática, tal como lo diseñó el CoE (2018).

Nuestra búsqueda concluyó identificando los siguientes 2 documentos de políticas públicas:

Memoria del Grado de educación primaria. Este documento contiene los planteamientos teóricos y de política pública que definen la formación, así como los aspectos administrativos (nd),

Guías docentes de las asignaturas del grado de educación primaria de la Universitat Autònoma de Barcelona (2021). Estos documentos contienen, de manera detallada, el diseño de las asignaturas: objetivos, competencias, conceptos/temas, metodología y evaluación.

Hallazgos

La formación para enseñar educación primara para la educación primaria en España se encuentra definida por políticas del nivel estatal, autonómico e institucional. En términos amplios y generales, después del análisis, se puede afirmar que, en las políticas analizadas, sí hay referencias explícitas a las CDC. No obstante, es interesante ver como estas referencias se encuentran principalmente en los preámbulos de los documentos normativos, para las políticas a nivel estatal, y en la descripción de las materias, para las políticas institucionales.

Así, las referencias de las políticas estatales y autonómicas se encuentran, más bien, declaraciones de intenciones en las que se establecen un marco que deja entrever que aquello que se ha redactado está en línea con una educación para la cultura democrática, pero donde no hay detalles de cómo se implementarán estas competencias. Es decir, se da más importancia al qué y para qué y, en menor medida al cómo, o sea la implementación, aunque en las guías docentes es posible identificar avances en el cómo, sería interesante, en el futuro, hacer un trabajo más detallado acerca de lo que sucede en las aulas de clase.

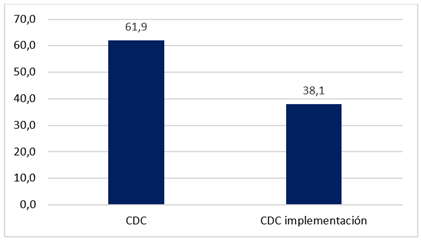

En la Memoria del Grado de Educación Primaria y en las guías se encontraron numerosas referencias explícitas a las CDC (61,9%), su implementación (38,1%) (Figura 2). La mayor densidad de referencias se debe a que estos documentos (Memoria y Guías docentes) abordan de manera integral aspectos relativos a lo normativo (competencias) y lo conceptual (la formación y sus componentes). Varios de estos documentos abordan aspectos relativos a las ciencias sociales y humanas, en las que se pueden encontrar planteamientos cercanos a la cultura democrática. Es importante señalar que la cantidad y extensión de documentos también es mucho más numerosas que en las anteriores, por lo tanto, esto explica su alto número de referencias.

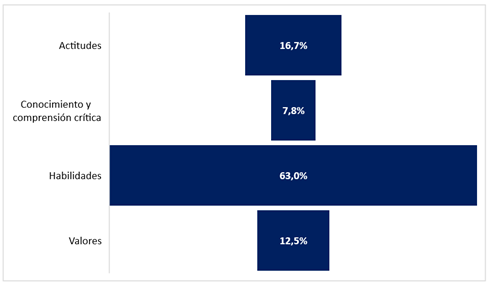

Al hacer un análisis de cada uno de los grupos de competencias de CDC, se encontró que las referencias explícitas tienden a privilegiar de manera fundamental las habilidades (63%) (Figura 3). Esto se debe al peso que tienen estas en el discurso de las competencias. Una explicación más precisa puede ser que exista un énfasis en aspectos relativos a las habilidades que debe poseer un maestro o maestra para desarrollar su actividad profesional y que, por esta razón, sean privilegiadas en la formación inicial.

Al hacer un análisis más detallado de los hallazgos (Tabla 2), vemos que las habilidades más trabajadas y que aparecen con más frecuencia son: habilidades comunicativas, lingüísticas y plurilingües, habilidades de cooperación, habilidades para el aprendizaje autónomo y habilidades de pensamiento crítico y analítico. En términos generales podemos decir que lo hallado en las políticas internas permite establecer una relación directa con lo propuesto por el marco de las competencias para la cultura democrática, lo que posibilita su incorporación explicita en la formación inicial de maestros y maestras de educación primaria.

Tabla 2 Referencias a las CDC en las políticas institucionales.

| Actitudes | 16,7 |

| Mentalidad cívica | 1,3 |

| Apertura a la alteridad cultural y a otras creencias, cosmovisiones y prácticas | 4,4 |

| Respeto | 4,2 |

| Responsabilidad | 1,0 |

| Autoeficacia | 5,7 |

| Tolerancia a la ambigüedad | 0,0 |

| Conocimiento y comprensión crítica | 7,8 |

| Conocimiento y comprensión crítica del lenguaje y la comunicación | 1,6 |

| Conocimiento y comprensión crítica del yo | 0,5 |

| Conocimiento y comprensión crítica del mundo | 5,7 |

| Habilidades | 63,0 |

| Habilidades analíticas y de pensamiento crítico | 10,9 |

| Habilidades de aprendizaje autónomo | 12,2 |

| Resolución de conflictos | 6,0 |

| Habilidades de cooperación | 14,6 |

| Empatía | 0,5 |

| Flexibilidad y adaptabilidad | 0,8 |

| Competencias lingüísticas, comunicativas y plurilingües | 17,4 |

| Habilidades de escucha y observación | 0,5 |

| Valores | 12,5 |

| Diversidad cultural | 3,9 |

| Dignidad humana y derechos humanos | 5,5 |

| Valorar la democracia, la justicia, la equidad, la igualdad y el Estado de Derecho | 3,1 |

Tiene sentido que estas sean las habilidades más trabajadas en las aulas, si se tienen en cuenta que el currículo de educación primaria se plantea de forma competencial desde 2006, y contemplando también la realidad bilingüe de Cataluña, y en consecuencia el énfasis que se le da a las habilidades comunicativas tanto en el currículo como en la ley de Educación. Por otro lado, esta Tabla 2 nos muestra también algunas omisiones como el trabajo entorno a la ambigüedad, el conocimiento crítico sobre uno mismo o la presencia mínima de habilidades como la empatía, la flexibilidad y la adaptabilidad o la responsabilidad.

Para seguir el análisis es interesante fijarnos en qué materias, de todas las ofertadas en el grado, se encuentran referencias a las CDC. Dentro de la rama de materias obligatorias, hay mínimas referencias directas vinculadas a las CDC. La excepción la encontramos en diferentes asignaturas del ámbito de los estudios sociales, como Miremos el Mundo: Proyectos Interdisciplinarios, Educación y Ciencias Sociales, Enseñanza y Aprendizaje del Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural y Didáctica de las Ciencias Sociales. Esto entra un poco en contradicción con aquello analizado en el apartado de políticas estatales, donde claramente se establece un marco normativo y competencial muy favorable a la inclusión de las CDC en todas las asignaturas del grado de primaria.

No obstante, la situación cambia cuando nos fijamos en las materias optativas, y sobre todo en aquellas que forman parte de la Mención en Ciencias Sociales, donde la intencionalidad y las declaraciones de intenciones -que tienen una relación directa con las CDC- se concreta en materias tales como: Enseñar ciencias sociales con perspectiva de género, Investigación e innovación en los estudios sociales, La actualidad en las ciencias sociales en educación primaria: la formación del pensamiento crítico. Fuera de la mención de ciencias sociales, encontramos asignaturas como Educación para una justicia global, Educación, sostenibilidad y consumo, Educación y participación democrática o bien Estrategias de mediación, que también trabajan extensamente con contenidos y competencias vinculados a las CDC. Todas estas asignaturas tienen una relación directa con las ciencias humanas y sociales.

Sin embargo, al poner ahora la lupa en los contenidos, objetivos y criterios de evaluación de dichas materias, nos encontramos con muy poca concreción. Así, por ejemplo, en la materia Miremos el Mundo: proyectos Interdisciplinarios, se concreta que los contenidos curriculares de la materia serán; Ética, valores y educación, El sistema mundial global o bien Planeta, recursos y sostenibilidad entre otros. Pero no se va mucho más allá que esto.

Sobre la implementación de las CDC se encontró que la mayoría de las referencias se encuentran en la evaluación (54,7%), métodos de enseñanza (32,6%) y Enfoque de escuela integral (12,7%) (Tabla 3). Estas estrategias son algunas de las más utilizadas en los enfoques de trabajo competencial. Por el contrario, encontramos muy pocas a otros tipos de herramientas o enfoques de evaluación tales como: la evaluación por observación, externas o bien por proyectos. Algo que llama la atención teniendo en cuenta que la categoría aprendizaje por proyectos también es una de las más referenciadas.

Tabla 3 Referencias a la implementación de las CDC en las políticas institucionales.

| CDC Implementación | % |

| Evaluación | 54,7 |

| Evaluación dinámica | 5,1 |

| Evaluación por observación | 4,2 |

| Diarios de observación | 11,9 |

| Carpeta de aprendizaje | 32,2 |

| Evaluación basada en proyectos | 0,8 |

| Métodos de enseñanza | 32,6 |

| Aprendizaje cooperativo | 7,6 |

| Procesos democráticos en el aula | 2,5 |

| Modelización de actitudes y comportamientos democráticos | 5,1 |

| Aprendizaje basado en proyectos | 14,0 |

| Aprendizaje-servicio | 2,1 |

| Enfoque de la escuela integral | 12,7 |

| Colaboración con la comunidad | 6,4 |

| Políticas no discriminatorias | 1,3 |

| Participación de las familias | 3,0 |

| Estructuras participativas para la toma de decisiones | 0,0 |

| Colaboración escolar | 2,1 |

| Participación de los estudiantes | 0,0 |

En las metodologías empleadas en el aula de clase se destaca el uso del trabajo por proyectos (14%). En este sentido es interesante ver que mientras en las políticas estatales y autonómicas no hay demasiadas referencias para este tipo de trabajo, en las guías docentes y en la memoria de grado, encontramos referencias explícitas y concretas. No obstante, debemos mencionar que, si bien el trabajo por proyectos está considerado en el marco de referencia de las CDC, una forma de implementación de éstas, en la práctica va más allá de esto, y se enmarca contextualmente también en un proceso de renovación pedagógica, donde este tipo de clase es un referente pedagógico actual.

Aquellas materias que trabajan a partir de proyectos lo detallan minuciosamente en las guías docentes, es el caso, por ejemplo, del proyecto Transnatura, que se lleva a cabo de forma interdisciplinar en tercer año. El caso de la materia Miremos el mundo: proyectos transdisciplinares, obligatoria de primer curso, ilustra muy bien cómo se utiliza la metodología de proyectos en alguna asignatura del grado y cómo esta metodología es una excelente oportunidad para el trabajo e implementación de las competencias de cultura democrática.

En el caso del proyecto Transnatura, de forma conjunta, los equipos docentes de las materias obligatorias de tercer curso de: Enseñanza del Medio Natural, Social y Cultural, Didáctica de les Ciencias Experimental, Aprendizaje y Desarrollo I, Educación Musical visual, Educación Física y su Didáctica I, organizan un proyecto transversal y pluridisciplinar que culmina en una salida a la naturaleza de dos días con el objetivo es:

Proporcionar una vivencia intensa y formativa en el medio natural que, aparte de trabajar objetivos específicos de cada una de las disciplinas, también facilitar el abordaje de aspectos transversales como por ejemplo la sostenibilidad, la vida saludable, la convivencia i la relación entre escuela y natura, entre otros (Universitat Autònoma de Barcelona, 2021, Guía Docente).

Este tipo de estrategias permite por un lado tener una aproximación interdisciplinaria y por el otro, un contacto directo con el medio social, lo que sin lugar a duda representa una excelente oportunidad para el desarrollo de las CDC.

En la asignatura Didáctica de las Ciencias Sociales los estudiantes diseñan una unidad didáctica alrededor de un problema social relevante. En el proceso de diseño los estudiantes deben buscar y analizar información relativa al problema y construir la propuesta de enseñanza que realizarían en un curso concreto de la educación primaria durante las prácticas profesionales. En este proceso los estudiantes deben construir relaciones con el currículo de la educación primaria y con conceptos tales como: pensamiento crítico (González-Valencia & Morillo, 2018), tiempo y pensamiento histórico (Pagès & Santisteban, 2008), espacio geográfico, perspectiva de género y, ciudadanía y política. Este tipo de propuestas representan una de las mejores oportunidades para la inclusión de las competencias de cultura democrática, porqué los estudiantes realizan todo el recorrido de la teoría a la práctica real en las escuelas.

Otra propuesta interesante es la materia obligatoria de primer curso: Miremos el mundo: proyectos transdisciplinares. Uno de los 6 proyectos que se realizan a lo largo del curso gira entorno a la democracia y el autoritarismo, conectando el trabajo en CDC con metodologías que favorecen su abordaje. Este proyecto intenta responder la pregunta: ¿La democracia está en peligro? Y reta a los estudiantes a crear un miting electoral donde se argumente y defienda un programa de acción política desde cualquier opción ideológica. A lo largo del proyecto se busca que los estudiantes respondan a preguntas como: “¿Está la democracia en riesgo? ¿Porque hay tantas personas en el mundo que se sienten atraídos por respuestas ‘duras7’ y simples a problemas complejos? [el objetivo de este proyecto es] Intentar entender el porqué de esta deriva, reflexionar en torno a la metodología psicológica y fomentar la capacidad de análisis de los alumnos desde una mirada global a la sociedad actual” (Universitat Autònoma de Barcelon, 2021, Guía Docente).

Este tipo de trabajo podría fomentar la educación en valores incluidos en el marco teórico de las CDC, como por ejemplo valorar la democracia, la justicia, la equidad, la igualdad y el Estado de derecho. Lo anterior se basa en la creencia generalizada de que las sociedades deben regirse mediante procesos democráticos que respeten los principios de justicia, equidad, igualdad y del Estado de derecho.

Más allá de lo presentado, no olvidemos que la metodología más utilizada en las materias del grado de primaria es la clase magistral. Las asignaturas propuestas son excepciones y con esta realidad, nos preguntamos si esta metodología es la más idónea para hacer que el trabajo con las CDC sea una realidad en las aulas universitarias, donde se forma al futuro profesorado de educación primaria.

Conclusiones

La formación de maestros y maestras para la educación primaria en España se encuentra definida por políticas del nivel estatal, autonómico e institucional. En términos amplios y generales, después del análisis, se puede afirmar que, en las políticas públicas analizadas, sí hay referencias explícitas a las CDC y su marco de referencia. No obstante, es interesante ver como estas referencias se encuentran principalmente en los preámbulos de los documentos normativos, para las políticas a nivel estatal, y en la descripción de las materias, para las políticas institucionales. Este planteamiento, se enmarca entre una perspectiva deliberativa y participativa (Sant, 2019, Kymlicka & Norman, 1997) de la educación para la democracia, valga la pena señalar que es una de las más extendidas en las democracias liberales y occidentales.

En los documentos relativos al grado (Memoria y Guías Docentes) se encontraron un mayor número de referencias y concreciones que permiten la relación directa con las CDC. Ésta se hace más concreta con las asignaturas relacionadas con las ciencias humanas y sociales. Es pertinente señalar que el planteamiento interdisciplinar que existe puede facilitar la inclusión de las CDC.

En los documentos analizados se encontró que, en los grupos de competencias, las habilidades, son las que tienen mayor peso en el conjunto de los datos en todas las escalas de las políticas (estatales, autonómicas e institucionales). Esto se puede deber al peso que tienen las habilidades en el discurso de las competencias en la actualidad. Lo anterior se encuentra en los planteamientos de las CDC como en los documentos de política púbica que definen la formación inicial.

El grado de educación primaria se regula a través de competencias, con lo cual se facilita la inclusión de las CDC a lo largo del proceso, sin embargo, será necesario revisar algunos aspectos relativos al conocimiento y la comprensión crítica, porqué aparece como el grupo de competencias con menor referencias, lo cual sugiere la existencia de dificultades para incluir las CDC de este grupo en el grado. Las referencias que existen relativas a lo crítico se centran en una perspectiva que se puede enmarcar en una perspectiva psicológica (González-Valencia & Puente, 2018), dejando de lado los planteamientos relativos a una perspectiva social y política.

En las políticas institucionales -Memoria y Guías Docentes- se encuentran las materias de ciencias sociales en las cuales observamos un alto número de referencias a las CDC y a los ejes conceptuales. Sin lugar a duda, son las que permiten establecer una relación directa con las CDC en su concepción e implementación. Asignaturas como Enseñanza del Medio Natural, Social y Cultura, Didáctica de las Ciencias Sociales, Educación para la Ciudadanía y Enseñanza de las Ciencias Sociales con Perspectiva de Género son ideales para la incorporación de las CDC. Ante esto surge la pregunta ¿qué sucede y se puede hacer desde asignaturas que abordan aspectos de la enseñanza de las ciencias naturales?

En términos metodológicos, en la Memoria del Grado y las Guías Docentes, se encuentran muchas referencias al trabajo por proyectos, esto configura un contexto pedagógico y didáctico favorable para la incorporación de las CDC. Lo anterior se plantea como una posibilidad, pero cabe preguntarse ¿en las prácticas de enseñanza realmente se concreta esta relación? La respuesta a esta pregunta se puede hacer desde el conocimiento profundo de las prácticas y recursos empleados por el profesorado en la titulación, esto corresponde a una de las actividades del proyecto que dio origen este artículo. A partir de la recolección de la información sobre las prácticas y recursos, podemos decir que son diversas y favorecen la concreción de las CDC en la formación inicial. Sin embargo, es pertinente señalar que la clase magistral continúa siendo el modelo más frecuente en las aulas universitarias ¿Es la más adecuada para introducir las CDC?

A modo de conclusión general podemos señalar que: existe un marco normativo favorable en todas las escalas, para introducir las CDC en el Grado de Educación Primaria. Las políticas públicas así lo prevén. ¿Pero este marco normativo se traslada realmente a las aulas y a las prácticas? Esta es una pregunta que queda abierta para futuros trabajos, en los cuales se podría avanzar en proyectos de formación e innovación docente con el profesorado responsable de la formación de formadores.

Por último, el contexto normativo competencial que está presente en todas las políticas públicas configura, sin lugar a duda, un entorno adecuado para avanzar en la formación en CDC en los futuros maestros y maestras. Queda la tarea de indagar cómo se transfieren a la práctica estas competencias, e investigar qué pasa realmente en las aulas universitarias y cómo podemos producir cambios y mejorar la formación del profesorado de educación primaria, para que sea una realidad el conocimiento y el ejercicio de la cultura democrática o, al menos, una posibilidad en el futuro próximo.

text in

text in