Introdução

Estamos1, agora, pesquisando em educação. Com artes, geografias, filosofias e outros afetos, mas em educação. É esse nosso domínio específico (Deleuze, 2016). É nele que buscamos criar. Distantes de certa razão meramente voluntarista, criativa ou ideal, que compreende a criação como solução para problemas dados, intentamos nos aproximar de perspectivas que possibilitem um processo de criação de problemas, enquanto invenção de si e do mundo (Kastrup, 2007), onde nos entendemos mais como efeito do mesmo que seus agentes unívocos. E, neste processo, trabalhamos com linhas. Linhas de vida, linhas de formação, linhas de processos inventivos, linhas de escrita, de música, de fuga, de subjetivação… São elas que povoam nossas pesquisas. E é assim que criamos.

As discussões que trazemos aqui fazem parte das operações que compõem o método e as discussões iniciais da dissertação em andamento, provisoriamente intitulada de ‘Coreografias em lineamento: ladainhas de uma pesquisa-dança’ - desenvolvida pelo primeiro autor e orientada pelo segundo autor deste texto, junto à linha de pesquisa Arte, Linguagem e Currículo, do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tais articulações também ultrapassam e desfazem os limites deste trabalho em específico, pois acabam por transbordar em meio às relações estabelecidas no conjunto do grupo de orientação coordenado pelo segundo autor. Ao longo de nossas experimentações, buscamos nos aliar a determinados referenciais e horizontes que nos instiguem na produção de métodos e éticas de pesquisa realizadas em face a esta multiplicidade, as quais produzem não apenas formas estéticas (modos de ver/dizer em educação), mas igualmente afirmações políticas (o que temos feito com nós mesmos ao pesquisar, ao criar em educação, com arte e filosofia?). Nesta produção de diferença, emergem questões que nos instigam e funcionam na instauração de práticas de pesquisa que orientam-se, portanto, na perspectiva da inventividade. Ao modo de Kastrup (2001; 2007), ensaiamos para essas questões respostas possíveis, contingentes, experimentais, almejando a produção de mais problemas que nos movimentam a continuar investigando, e não a resolução definitiva desses mesmos problemas, postura que estaria mais próxima da ideia de criatividade, a qual, segundo a autora, seria apenas uma parte do processo de criação.

Uma dessas questões, que é a que orienta este texto, indaga: ‘que pode um bailar com linhas de formação em uma pesquisa em educação? Ou seja, como estas operações produzem/constituem/compõem movimentos de uma pesquisa em educação, especialmente no âmbito das operações investigativas inventadas em nosso grupo de orientação?’ Para ensaiar respostas a esta e a outras questões, é necessário que façamos algumas retomadas conceituais, promovendo encontros que vêm reverberando em nossas pesquisas. Desse modo, na sequência, em um primeiro momento - e também como centro de nossas proposições - articulamos noções de povoamento e de linhas presentes nas contribuições de Tim Ingold (2015), Gilles Deleuze (2016) e na produção conjunta de Deleuze e Guattari (2010; 2012a). Em seguida, passamos por - e bailamos com - algumas proposições que dizem respeito às nossas operações de pesquisa no campo da educação, de modo a buscarmos questionamentos sobre como estas articulações mencionadas funcionam na invenção de práticas de pesquisa. É desta forma que o texto - a pesquisa - povoa-se de linhas, cria entrelaçamentos e tecidos, faz corpo, dança.

Pois na condição de professores-pesquisadores (Corazza, 2002) que nos colocamos, estamos constantemente nos fazendo, desfazendo e refazendo. Nossas pesquisas são, portanto, parte de nossa formação, e agitar suas linhas é colocar em movimento pontos antes entendidos como fixos. Aliar-se a velocidades e intensidades. Quando a pesquisa faz corpo, fazemos corpo com ela. Quando dançamos, a pesquisa dança. Tal modo de se colocar na vida de pesquisa faz dela algo ao mesmo tempo encantadora, ameaçadora e surpreendente. Pois colocar o pensamento em movimento é, portanto, transformar a nós mesmos.

Do caos às linhas

Podemos iniciar as tentativas de responder a alguns de nossos anseios investigativos assumindo que buscamos, no âmbito de nossas pesquisas em educação, compor com a noção de criação, nos termos do que propõe Gilles Deleuze (2016, p. 332). Ao ensaiar sobre o que acontece quando temos uma ideia, quando algo se cria, o autor argumenta que estamos sempre tendo uma ideia ‘em’ um determinado território. “É tanto uma ideia em pintura, tanto uma ideia em romance, tanto uma ideia em filosofia, tanto uma ideia em ciência". Assim entendemos, portanto, nos termos deste filósofo, que as criações se dão em um domínio específico, não sendo, portanto, ideias universais, ideias no geral.

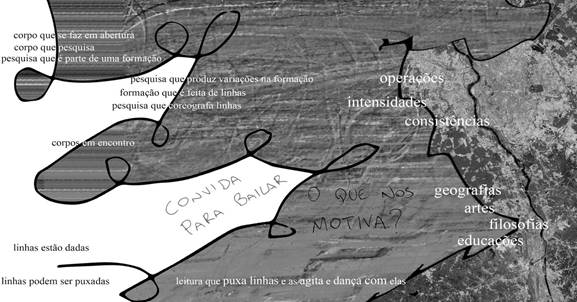

Aliado a Paul Klee, para quem “[...] não há obra de arte que não faça apelo a um povo que ainda não existe [...]” (Deleuze, 2016, p. 343), Deleuze afirma que criar é como instaurar e povoar um deserto. Neste processo, o deserto não é um plano vazio. O deserto é antes “[...] uma solidão que já se enlaça a um povo por vir, que invoca e espera esse povo, que só existe graças a ele, mesmo se ele ainda falta” (Deleuze & Guattari, 2012c, p. 49). A produção deste plano passa por recortar as diferentes sensibilidades existentes, correndo por velocidades infinitas. Esta noção aparece, também, em ‘O que é a filosofia?’, última obra do encontro de Deleuze e Guattari (2010, p. 257, grifo no original). Em sua conclusão, eles também retomam Paul Klee quando sugerem a criação mobilizada através de um mergulho do cérebro no caos, dentro da lógica de aliança entre arte, ciência e filosofia: “[...] que se extrai do caos a sombra do ‘povo por vir’, tal como a arte o invoca, mas também a filosofia, a ciência: povo-massa, povo mundo, povo-cérebro, povo-caos”. Um corte no caos para a invenção de planos em povoamento não é, portanto, uma separação de linhas específicas para fora do mergulho, mas sim uma maneira de encarar de frente as intensidades, encharcar-se delas, e com elas fazer a máquina funcionar. Expressões criadas ao longo desses movimentos de cortes e mergulhos se formam, em nossas pesquisas em educação, no cruzamento de linhas - de escrita, pesquisa, de vida... -, como na Figura 1, apresentada a seguir.

Figura 1 Experimentação cartográfica em convite à leitura do texto. Fonte: Elaboração dos autores (2022).

Arte, ciência e filosofia cumprem, neste âmbito, o papel de três grandes planos de pensamento, ou três ‘caóides’, conforme propõem os autores. A arte cria, sobre um plano de composição, ‘perceptos’ e ‘afectos’; a ciência, sobre um plano de referência, ‘funções’; e a filosofia, sobre um plano de imanência, ‘conceitos’. Tais criações têm o papel não de ‘representar’ uma dada realidade, mas de ‘enfrentar o caos’. Não para organizá-lo, transformá-lo em ordem, em organização, em organismo, mas para fazê-lo funcionar ‘maquinicamente’, ou seja, para produzir ‘pensamento’ que, na perspectiva desses autores, precisa ser acionado, deflorado, gerado por uma força externa ao indivíduo que pensa, por uma violência. Pensa-se sempre ‘com’, portanto, nunca porque se tem boa vontade para pensar.

[...] o problema não é dirigir, nem aplicar metodicamente um pensamento preexistente por natureza e de direito, mas fazer que nasça aquilo que ainda não existe [...]. Pensar é criar, não há outra criação, mas criar é, antes de tudo, engendrar ‘pensar’ no pensamento (Deleuze, 2006, p. 213, grifo no original).

Nesse sentido, podemos afirmar que o movimento aqui enunciado - do caos às linhas -, no que dele podemos nos alimentar para pensar certa produção de pesquisas em educação em aliança com arte, filosofia e outros afetos compreende, em alguma medida, dar seguimento à questão sugerida por Corazza (2013, p. 204), quando a autora se pergunta: “Como a criação didática [e/ou a criação investigativa] atribui valor e sentido a elementos de perceptos e afectos, fabulados pela arte; das funções, produzidas pela Ciência; e os conceitos, criados pela Filosofia [...]?”.

Que linhas povoam os entremeios, as conexões, as entre-matérias oriundas desses campos na proposição de experimentações nas pesquisas em educação? Que invenções de métodos de pesquisa, procedimentais, teóricas, entre outras, podem surgir ao nos associarmos a essas linhas, buscando não nos instalarmos em cada um desses campos pontualmente, mas transitando entre, ou ‘ao longo’ (Ingold, 2015)?

Tim Ingold também nos oferece alguns outros indícios a partir dessas problemáticas, quando afirma que

Em um primeiro momento as pessoas vivem em um mundo composto de linhas, não de coisas. Depois de tudo, o que é uma coisa, ou inclusive uma pessoa, se não um nó de todas as linhas, de todos os caminhos de crescimento e movimento, que se aglutinam ao seu redor? Em sua origem, ‘coisa’ referia a uma reunião de gente e ao lugar onde se reuniam para tratar de seus assuntos. Como a derivação da palavra sugere, ‘toda coisa é um parlamento de linhas’ (Ingold, 2015, p. 21, grifos no original, tradução nossa)2,3.

Desta forma, podemos sugerir o povoamento, antes referido em ato de criação, como dado ‘a partir das’ e ‘com as’ linhas. Talvez, ainda, associado à própria acepção que Deleuze (2016) nos propõe para o conceito de criação, não como a instauração de um objeto apartado e/ou resultante de uma mente ou de um sujeito pré-existentes, mas enquanto a tomada de ideias em um domínio específico - aqui, no caso, tratando-se dos domínios específicos instaurados pela docência-pesquisa que se delineia ao longo de práticas de pesquisa em educação. Linhas oriundas do mergulho ao caos e que povoam o plano traçado sobre este. Aliar-se, portanto, ao povo que ainda não existe, fazendo nó com suas linhas.

De uma maneira que nos surge curiosamente alinhada às perspectivas deleuze-guattarianas (ainda que não diretamente), Ingold (2015) também se alia a Paul Klee, na medida em que começa a apresentar perspectivas sobre o passeio, a vagueação, a deambulação: ou seja, o caminho livre, inventivo, espontâneo, e não a simples conexão entre diferentes pontos de partida e chegada, como num trajeto realizado através da menor distância e utilizando o menor tempo possíveis.

Como aponta de maneira memorável Klee, a linha que se desenvolve livremente, e a seu próprio ritmo, ‘sai a dar um passeio’ (1961:105). [...] Enquanto que a linha ativa de um passeio é dinâmica, a linha que conecta pontos adjacentes em séries é, segundo Klee, ‘a quintessência do estático’ (ibid.:109). A primeira nos leva a uma travessia na qual não há um claro princípio nem fim, a última nos mostra uma coleção de destinos interconectados que se pode ver, como em um mapa de rotas, de uma só vez (Ingold, 2015, p. 108, grifos no original tradução nossa)4.

É a partir dessa perspectiva do passeio proposta por Ingold (2015) que damos movimento e articulação ao pensamento acerca de algumas possibilidades de povoamento. Nos parece coerente, no âmbito de nossa comunidade discursiva, produzir pesquisas em educação que inventem - procedimentos, experimentações - em aliança com linhas que saem a passear, a vaguear. Pesquisas em educação que não conectem destinos, pontos fixos, tampouco proponham um caminho por uma rota previamente determinada, mas que povoem livremente um plano ao longo de suas potências, intensidades, velocidades e sensibilidades. Como sugere Ingold (2015, p. 111, grifo do autor, tradução nossa), “[...] ‘povoar’ e não apenas ocupar os ambientes em que se habita”5. Ou ainda, também nas palavras do autor:

Penso que perambular é o modo fundamental em que os seres vivos, tanto animais como humanos, povoam a terra. E por povoar não me refiro a tomar um lugar no mundo já preparado de antemão pelos que chegaram para residir bem ali. O povoador é mais quem participa por dentro no processo contínuo de vir ao mundo e quem, deixando um itinerário vital, contribui com sua trama e textura (Ingold, 2015, p. 119, tradução nossa)6.

Trabalhamos em nosso domínio específico, a educação, para produzir arranjos que povoem com linhas nossas pesquisas: as matérias em movimento, que são como colocamos no mundo nosso trabalho, e assim nos constituímos em ato. Pois é nesta produção que nos fazemos docentes-pesquisadores em educação - e aqui, junto de Sandra Corazza (2002), assumimos que a docência e a pesquisa se fazem indissociáveis, tanto essas esferas entre si como entre elas e a vida. Nesta formação, puxamos algumas das linhas com as quais trabalhamos e percebemos sensíveis novas linhas que insurgem dos encontros promovidos entre artes, geografias, filosofias e outros afetos. O povoamento, portanto, não se dá como um objetivo a ser alcançado, ou uma metodologia pré-estabelecida prestes a ser replicada. O povoamento é parte de um programa de pesquisa. É um movimento que se estabelece em ato, ao longo dos processos inventivos. Entendemos um movimento de povoamento

[...] como ocupação de certo espaço-tempo com composições de palavras escritas/lidas e imagens que convidam ao pensamento enquanto criação, povoamento como invenção de rotas que abrem possibilidades de futuros e de aprendizagens. Povoamento enquanto criação, portanto (Mossi, 2020, p. 11).

Para estruturarmos este programa, nos aliamos à ideia de experimentação lançada por David Lapoujade (2017, p. 78) quando o autor afirma que “[...] somente ao responder é que saberemos qual era a pergunta feita”. É somente experimentando, testando, operando, colocando o pensamento em movimento, e portanto povoando, que construímos nossas pesquisas e nos inventamos frente a elas. Em nosso caso específico, tem sido dançando que promovemos nossos encontros, que tornamos visíveis linhas antes não percebidas. Que damos consistência provisória a essas linhas e compomos traços de nossas coreografias em lineamento na pesquisa em educação. Que vemos a pesquisa criar para si um corpo que dança.

Povoar do encontro: uma [pesquisa] dança

“Por que ir andando até lá quando eu podia gingar e bambolear pelo caminho afora?”, questionava O‘Neal LaRon Clark em carta para sua professora, bell hooks, reproduzida no livro ‘Ensinando a transgredir’ (Hooks, 2013, p. 261). Pensamos esta ginga, este bambolear em nossos movimentos de docência-pesquisa. Apostando nesta postura ético-estético-política, nos aliamos ao passeio já mencionado pelo duplo Klee-Ingold e o torcemos, o compomos em dançamento. Para tanto, operamos uma dança à maneira de Paul Valéry (2012), para quem esta é uma arte com movimentos, uma insurgência que não se mede pela economia de forças nem se conclui na resolução de objetivos específicos. Antes, uma manifestação artística que busca, nos entremeios de movimentos do corpo, a produção e a modificação de sentidos, a criação de sensações. São os blocos de sensações, os perceptos e afectos (Deleuze & Guattari, 2010) que se conservam e se proliferam para além da arte em si. Experimentamos este tipo de conservação, proliferação e resistência a partir dos movimentos de pesquisa que enunciamos em dançamento, pois, mais do que comprovar hipóteses, vemos a necessidade de produzir com linhas que emergem da pesquisa e dançam transbordando seus limites, para além da pesquisa em si. Uma breve experimentação com a instauração dessas sensações foi feita na epígrafe da dissertação aqui mencionada, apresentada na Figura 2.

Não nos valemos aqui da dança enquanto metáfora, mas sim enquanto prática de pesquisa, enquanto potência inventiva que faz, concomitantemente, emergir as matérias e os efeitos da investigação, entendendo por matérias aquilo que a pesquisa, mobilizada por uma questão-guia, manipula, torce, remonta, dá expressão ou manifesta em um campo comum de problemáticas com arte e filosofia em educação, e por efeitos aquilo que insurge dessas experimentações - em geral, de escrita e leitura, ações essas muitas vezes acompanhadas de imagens, não como representação, ilustração, reafirmação de ideias, mas como tensão, fricção, conversação, convite ao pensamento enquanto criação. Com isso, não se almeja a produção de uma metodologia prescritiva que visa à sua aplicação como fórmula de pesquisa. Mas sim o que efetivamente, em nossos encontros e em nossas invenções de métodos, pode fazer surgir novas linhas ao longo das pesquisas. Pois em nossos encontros, em nossos métodos, a dança ocupa este lugar fronteiriço entre conceito e campo de pesquisa, em abertura para as práticas - que não se desassociam das teorias em momento algum. Para tanto, não necessariamente dançamos extensivamente, percorrendo um espaço determinado, um suporte, um palco - ainda que a opção pela não realização de uma dança extensiva não coloque esta em uma posição hierarquicamente inferior à de nossas práticas, pois pela dança nutrimos enorme admiração. O que produzimos são movimentos intensivos, considerando corpo e pensamento em unidade.

Figura 2 Apropriação de trecho de música aos interesses da pesquisa. Fonte: Elaboração dos autores (2022).

Ao voltarmos nossas atenções aos movimentos, pensamos junto da mestra de dança afro-gaúcha Iara Deodoro, que chama a atenção para a dança que se dá ‘entre’ os movimentos, uma sensação que “[...] se encontra no intervalo, nesse miolinho” (Costa, 2020, s/p). Um bailar intensivo que busca, em aliança com a arte, a criação de perceptos e afectos inundando o domínio específico da educação, transbordando as funções da ciência lógica e os conceitos da filosofia.

A arte é a linguagem das sensações, que faz entrar nas palavras, nas cores, nos sons ou nas pedras. A arte não tem opinião. A arte desfaz a tríplice organização das percepções, afecções e opiniões, que substitui por um monumento composto de perceptos, de afectos e de blocos de sensações que fazem as vezes de linguagem (Deleuze & Guattari, 2010, p. 208).

Fazer as forças que se engendram na pesquisa vacilarem, se livrarem do anseio pelo cumprimento de um certo objetivo estabelecido e aproveitar justamente as potências deste vacilo em um desenvolvimento livre que nos arranca do conforto sem perder de vista as aprendizagens. Não pré-estabelecemos como parâmetro que dançaríamos como Valéry (2012, p. 29, grifo do autor) propõe, mas em nossas práticas, em ato, percebemos que, ao modo que propõe o autor, um “[...] estado de ‘dança’ está criado”.

Pesquisas, pois, que inventam com essas alianças - com arte, filosofia, e outros afetos. Pesquisas que, antes de comprovar ou desvelar algo, provocam com a criação de estados (de corpo, de pensamento). Pesquisas que convidam as linhas - de força, de aprendizagem, de formação - para dançar. Nesse sentido, na sequência, apresentamos três variações que surgem com nossas pesquisas. Não as expomos como representações de metodologias universais, muito menos buscamos esgotar aqui suas possibilidades. Nestes escritos, realizamos composições com estas aprendizagens-invenções (Kastrup, 2001), de maneira que as lançamos em um mundo prestes a se desfazer e se refazer. Aqui seguem algumas pontas das linhas com as quais trabalhamos, na intenção de que estas sejam puxadas, lançadas em novos dançamentos, e que com elas sejam produzidas novas tramas.

Fazendo [pesquisa em] educação: operando no encontro com artes e geografias

Ao longo das operações que vamos realizando, e das reverberações que estas produzem nas presentes linhas de escrita, identificamos alguns vetores de forças em meio aos mergulhos que fazemos ao pesquisar em educação com artes, filosofias, geografias. Neste sentido, aqui-agora podemos dimensionar a pesquisa em aliança com a noção de encontro. Encontro pois escrevemos, pesquisamos, fazemos educação a partir do encontro entre diferentes corpos, com diferentes formações e distintas possibilidades de se fazer pesquisa. Pois é no encontro onde materialmente as trocas e partilhas acontecem, onde os afetos inundam os corpos e produzem variação. Quando múltiplas trajetórias se encontram, quando diferentes linhas se enlaçam produzindo um nó, Tim Ingold (2015) sugere que se produz um lugar único. E é justamente dos lugares que de fato conseguimos propor perspectivas para um mundo prestes a se fazer, que lançamos nossas propostas e modos de se fazer pesquisa. Entendemos o campo da [pesquisa em] educação como o ‘espaço’ ao modo que propõe a geógrafa britânica Doreen Massey (2008): sempre inacabado, aberto às múltiplas possibilidades. E é a partir de lugares menores que são lançadas propostas e negociações que, em uma mudança de escala, produzem o grande espaço. Partimos, então, do que produzimos em nossos lugares de pesquisa para que possamos constituir parte das estórias que produzem o espaço da Pesquisa que também é inacabado e aberto. Não almejamos capturar sua totalidade, mas criar fissuras por onde nos caiba um bailar. Ainda junto de Ingold (2020), pensamos em compor com um ‘tom menor’ na educação, produzindo sensações diferentes pelo meio e pelas brechas daquilo que se vê como ‘maior’, grande ou até absoluto. Requebrar o que há de enrijecido na Pesquisa - na grande Pesquisa em Educação. Fazer o corpo formado professor-pesquisador desviar um pouco de suas linhas duras (Deleuze & Guattari, 2012a), aliando-se a devires menores, a sensações que o colocam em movimento.

Do meio de um grupo heterogêneo, um licenciado em geografia em encontro com um professor orientador oriundo das artes. Operamos neste encontro buscando invenções em educação - com geografias, e artes, e… Produz-se em aliança com um atrator caótico - noção que surge na física matemática moderna, mas aqui recebe destaque ao empréstimo que Gilles Deleuze realiza ao propor um ‘ziguezague’ para a letra Z de seu abecedário (Boutang, 2001) e também ao que Deleuze e Guattari (2010) estabelecem ao ensaiarem sobre a criação aliada aos mergulhos no caos. Junto destes filósofos, nos apropriamos do atrator caótico - também chamado de atrator estranho e de precursor sombrio - como um fenômeno que permite a emersão de potências singulares em meio às forças e intensidades do caos. Aquilo que nos faz ziguezaguear por meio de uma multiplicidade, produzindo lampejos e clarões. Virgínia Kastrup (2001), que trabalha com reverberações da contribuição deleuze-guattariana ao propor a noção de aprendizagem em aliança com a invenção, sugere que o fazer docente se dá justamente como um atrator caótico. Rejeita a transmissão para aliar-se ao que se cria no encontro. E é partindo destes precursores que vemos emergir clarões em nossos encontros, a partir dos quais movemos as forças que conduzem nossas pesquisas.

No princípio, a cartografia

[...] nem a inscrição nem a descrição têm nada que ver com a criação de linhas (Ingold, 2015, p. 179, tradução nossa)7.

Um desses lampejos que insurgem em meio aos ziguezagues das linhas de formação e de fazer docente com as quais trabalhamos se instaura com a prática da produção do que chamamos de Mapas de Domínio Específico de nossas pesquisas. Esta prática se desenvolve no âmbito de nosso grupo de orientação e se origina na já mencionada pesquisa coordenada pelo segundo autor do presente artigo. O exercício de desenvolvimento do mapa foi uma das primeiras atividades realizadas pelo primeiro autor durante sua pesquisa de mestrado em educação. No Mapa de Domínio Específico da Pesquisa (Figura 3) colocam-se em encontro ideias, conceitos, noções, frases, memórias, palavras, desejos e sobretudo conexões. Aliás, mais que conexões, verdadeiros caminhos, percursos não meramente entre pontos fixos, mas ‘ao longo’ (Ingold, 2015) de linhas de pensamento, produzindo variação em todas as partes implicadas no processo. Pois nestes traços a consistência se faz junto do processo de sair para riscar, do passeio que se faz pelo papel. Lineamentos de ambições da pesquisa.

Figura 3 Mapa de Domínio Específico da Pesquisa de dissertação do primeiro autor. Fonte: Elaboração dos autores (2022).

O mapa não representa a pesquisa, mas é parte constitutiva desta. Por esta razão, não surge no intuito de apresentar tudo que se faz ao longo de suas páginas, nem subentende que o texto final será uma versão por escrito daquilo que se iniciou riscado no mapa. Não é uma rota pré-estabelecida. Não surge para que possamos apenas visualizar ideias, mas para que justamente criemos novas, experimentando. Suas linhas colocam o pensamento em movimento, operam rachando as consistências estáveis. A experimentação com o mapa pode ajudar a testar como coisas importantes para a pesquisa se relacionam ao serem colocadas em encontro, mas, sobremaneira, ao darmos expressão às linhas que perpassam as matérias, os conceitos, as alianças e as proposições operativas de uma investigação. Que efeitos podem insurgir dessa composição? Que novos arranjos podem ser almejados, testados, propostos? Como podem funcionar, e inclusive como podem não funcionar? O mapa, assim, “[...] tem, antes, um papel piloto. [...] não funciona para representar, mesmo algo de real, mas constrói um real por vir, um novo tipo de realidade” (Deleuze & Guattari, 2011, p. 106). No contraponto do controle sobre a pesquisa, está a serviço de produzir consistência para algumas intensidades que atravessam o caos em velocidade infinita sem forma e sem função pré-determinadas.

Sem explicar o que se risca ou cair nas tentações de uma interpretação, atentamos, por ora, apenas ao barbante que passeia pelo mapa ligando ‘corpo’ e ‘mundo’. Entendendo seu tamanho limitado, o barbante não consegue completar o trajeto desejado caso a ideia seja passar por todas as coisas que povoam o mapa. É necessário que se escolha por onde o barbante passa, por que regiões sua dança produz as sensações mais adequadas ao momento do trabalho. Pode ser também que se tome a decisão de desconectar ‘corpo’ de ‘mundo’, ou então se resolva buscar mais uma porção de barbante, ou outros fios, em algum outro lugar. Não há regras impedindo nada disso, pois a ideia é que justamente sejam realizadas as operações que parecerem mais adequadas e coerentes. Variações inusitadas. Mantenhamos apenas uma pergunta em jogo: funciona?

O Mapa de Domínio específico da Pesquisa apresenta, visualmente, uma série de linhas. Nas perspectivas com as quais compomos - sobretudo com Ingold (2015) e Deleuze e Guattari (2012a) - as linhas são ontologicamente anteriores à sua inscrição ou descrição. Elas não passam a funcionar no mundo a partir do momento que as identificamos e inscrevemos, como no mapa feito em papel e apresentado aqui. Antes, os mapas são parte constituinte dessas linhas, ou dão expressão a elas, como uma cesura no caos que sugere uma visibilidade possível, sugere forma às forças que, até a produção do mapa, corriam em velocidade infinita no caos amorfo que antecede o pensamento. Não são a mera representação de uma realidade externa, mas a invenção e a própria instauração de realidades de investigação.

Então, um baile: coreografias; torções

“[...] romper a suposta integridade das estruturas espaciais rumo a uma coreografia espaço-temporal generativa sempre em movimento” (Massey, 2008, p. 88). Ao proporem um pensamento para a educação em composição com as filosofias de Spinoza e de Deleuze, Sandra Corazza e Tomaz Tadeu (2003) retomam a pergunta célebre daquele filósofo holandês, questão que ele mesmo nunca chegou a responder, e que muito produziu ecos e reverberações no pensamento deste filósofo francês e do pensamento da diferença com o qual ele se alia e o qual ajuda a delinear. A pergunta referida: que pode um corpo? ‘Que pode’, aqui, não ganha a dimensão daquilo que um corpo pode ou não fazer, algo que responderíamos através da ilusão de listas ou tabelas que denotariam faculdades inatas, mas sim atenta para as potências deste corpo, para seus limites e porosidades no que concerne à sua capacidade de afetar e de ser afetado ao longo dos encontros (com pessoas, coisas, sensações…) - que por Spinoza, e por quem se alia ao seu pensamento para produzir novos movimentos, é entendido sempre indissociável da mente; matéria e pensamento em unidade.

Operando a partir dos encontros - nos quais corpos se afetam, ao longo dos quais corpos fazem e desfazem suas potências -, o duplo Corazza-Tadeu vê na cartografia uma possibilidade de tornar visíveis algumas das linhas que não conseguiríamos antes, sem estas operações, perceber. “É pra isso que serve uma cartografia, um diagrama, um plano de imanência. Para saber o que pode um corpo” (Corazza & Tadeu, 2003, p. 69). Aqui-agora, nos voltamos a pensar, portanto, ‘que pode’ um corpo que dança. Pois nos interessa, como já mencionamos, as brechas, os intervalos entre movimentos povoados por linhas em dançamento. E aqui começamos a produzir torções no pensamento, experimentando junto do que se interpenetra nos planos da arte, da geografia, da educação e da filosofia. Nos aliamos a uma brecha que Corazza e Tadeu (2003, p. 60) nos oferecem quando afirmam que “[...] só um plano de imanência pode botar o currículo para dançar [...]” e pensamos então que tipo de trabalho, que tipo de experimentação se mostra insurgente para conseguirmos justamente produzir estes estados de dança - nos termos de Valéry (2012) - em uma singular aliança entre os planos de imanência da filosofia, de composição da arte e de organização de ciências como a geografia e a própria educação em alguns termos.

Pois bem, a ideia de realizar torções no pensamento, trabalhando em aliança com as filosofias que mencionamos, e considerando que nosso domínio específico é a educação, nos leva a apostar na dimensão das aprendizagens ‘do’ e ‘no’ corpo. Pois entendemos que um movimento de pensamento é um movimento de corpo. Nossa dança, portanto, é uma dança com ideias, uma dança com aprendizagens. Mais precisamente, uma dança com linhas de aprendizagem que identificamos ao longo da vida, da docência, da pesquisa, da formação acadêmica e de si. Assumindo, para tanto, uma característica incontrolável que o aprender denota, sendo o aprendizado justamente algo incapturável (Kastrup, 2001; Gallo, 2003), puxamos algumas das linhas de força, de aprendizagem e de formação que parecem insurgir dos encontros e movimentos de invenção com as pesquisas e convidamos, então, estas linhas para bailar. Não no sentido de reproduzir passos memorizados, mas de potencializar sensações, de produzir giros, saltos e cambalhotas ao longo dos movimentos de investigação e de nos aliarmos àquilo que se cria com este estado de corpo em dançamento, com as sensações deste bailar.

Trabalhamos com as sensações pois, como mencionam Deleuze e Guattari (2010), as percepções e afecções do vivido estão aliadas à opinião, ao guarda-sol que nos protege - ou parece nos proteger - do caos. Mas é do rasgo neste guarda-sol que podemos enfrentar o caos de frente, de maneira que não nos limitemos ao que se dá apenas no instante, mas possamos reverberar aquilo que fica, que vibra, que transborda. Nos nossos termos, reverberar aquilo que se cria ao bailar; nos termos dos autores, as sensações em seus blocos: perceptos e afectos. Por vezes estranhamos a maneira que essas sensações ganham força pelas estruturas de uma pesquisa acadêmica - um exemplo é mostrado na Figura 4, através de uma das páginas da dissertação do primeiro autor -, mas esse estranhamento não nos paralisa - ao contrário, nos move.

Com as intensidades de um bailar, damos consistência provisória às linhas produzindo o que vimos chamando de ‘coreografias’ em uma ‘pesquisa-dança’. Assim, nos encontramos com fissuras nos entendimentos que temos de cartografia - com a licença de misturarmos, em encontro, especificidades das cartografias produzidas pela geografia e das produzidas pela filosofia. Parte dessas fissuras e desses estranhamentos - sensações das quais não desejamos nos afastar, mas sim com as quais produzimos um pensar-dançar-escrever - nos leva a trabalhar com dimensões que atravessam os diferentes planos de pensamento, as ‘caóides’ anteriormente mencionados nas filosofias de Deleuze e Guattari (2010). É disso que falamos quando mencionamos levar adiante a sugestão de Sandra Corazza e Tomaz Tadeu (2003) acerca das possibilidades de colocar um currículo para dançar com um plano de imanência. Em nosso caso, investigamos aquilo que transborda ‘entre’ as caóides e produz lineamentos particulares com sensações e estados de dança. Nos aliamos com o que propõe Silvio Gallo (2003, p. 68), para quem o trabalho com essas filosofias no campo da educação se dá em “[...] um cruzamento de planos: plano de imanência da filosofia, plano de composição da educação enquanto arte, múltiplos planos de prospecção e de referência da educação enquanto ciência(s)”. Esses métodos e modos de se fazer pesquisa em educação nos levam a um permanente questionamento sobre o que estamos, então, criando. Pois nossas pesquisas são povoadas com linhas que insurgem no bailar em encontro, mas conseguimos definir aquilo que criamos?

Figura 4 Exemplo de página da dissertação produzida pelo primeiro autor. Fonte: Elaboração dos autores (2022).

É ao trabalhar no entrecruzamento dos planos que nos lançamos em movimentos inventivos com nossas pesquisas. Agitamos as linhas de uma formação dando movimento aos pontos antes tidos como fixos. No intervalo entre os movimentos, a dança, como sugere Iara Deodoro (Costa, 2020). Esta mobilização de estados de corpo se dá aliada a uma produção de trabalhos ‘em composição’, ou seja, trabalhos que se deslocam em direção às sensações da arte - pois é com a arte que se faz um plano de composição -, transbordando as funções da ciência lógica e os conceitos da filosofia. Aí reside nossa dança, no estado de corpo que nos movimenta ao mesmo tempo com a leveza de quem toca os céus e mantendo o equilíbrio de quem não perde a segurança e a firmeza do chão.

Essas operações de segurança e risco ao mesmo tempo nos levam a pensar a composição - o trabalho com sensações da arte - ao modo dos ritornelos que Deleuze e Guattari (2012b) inventam na produção de suas filosofias: no salto, no giro, entoar um pequeno canto, um assobio, um tralalá, produzir um lugar que nos dá a segurança de uma casa, mas uma casa cujas linhas estão sempre em variação, uma casa para a qual não regressaremos, pois já não existe mais. Estas proposições de composição bailam com algumas das notas apresentadas no ‘Livro das sonoridades’ de Silvio Ferraz (2005, p. 78), sobretudo quando este autor sugere que pensemos “[...] a música como sendo aquele lugar em que, ao mesmo tempo em que somos lançados para dentro dela, somos lançados para fora”. Explicitamente, Ferraz (2005) parte desta concepção para pensar a música dentro de seu domínio específico. Já aqui-agora nos atrevemos a convocar para um baile algumas linhas que atravessam sonoridades, povoando um plano de composição - entrecruzando planos de imanência e de organização - e tornando sensíveis linhas outras. Nesta operação, destacam-se algumas linhas de dança, afinal este campo não acontece distante do campo da música, mas os dois se dão sempre em aliança. Para Iara Deodoro - com quem nos aliamos para pensar a dança no intervalo dos movimentos - “[...] a música e a dança são dois elementos que se completam. Não há batucada, seja ela qual for, com o corpo parado” (Truvão, 2017, s/p). E com estas composições que cantam, tocam e dançam damos consistência provisória para as linhas que insurgem com a pesquisa. Não há, portanto, em nosso caso, pesquisa-dança que não convoque para sua composição uma multiplicidade de linhas. Linhas de escrita, linhas de vida, linhas sonoras, linhas de aprendizagem, linhas de força e de invenção. Linhas de uma formação posta em movimento, desfazendo-se e refazendo-se em dança no intervalo dos movimentos de pesquisa-docência. Assim mantemos nossa formação docente e de si em abertura, coreografando.

Um bom trabalho, um efeito próprio, uma ultrapassagem à linguagem...

Traçamos agora um breve risco, uma menção aos movimentos que se desenvolvem na pesquisa de mestrado em educação aqui em tela. Pois, ao propormos uma pesquisa-dança, muitas vezes nos deparamos com a necessidade de definirmos algumas de suas singularidades, de afirmarmos algumas de suas diferenças, aquilo que de fato produz rachaduras na grande pesquisa. Emersão de um modo de fazer pesquisa em educação. Podemos, para tanto, pensar junto de Roland Barthes (2005a; 2005b), que em seus últimos anos de vida dedicou-se a uma espécie de perseguição ao romance, ou seja, de delinear as condições para uma escrita que se desenrola em um modo romanesco, algo que só pode ser dito - ou só causa as sensações singulares que pretende causar - através de um romance enquanto relação de forma e conteúdo. Pensamos isso em conversação com a noção de domínio específico de criação enunciada por Deleuze (2016). Deslocamos estes pensamentos barthesianos e deleuzeanos para colocarmos em linhas de escrita, então, aquilo que, ao que parece, só pode ser dito, ou só consegue provocar as sensações pretendidas, através de uma pesquisa dança e de suas coreografias. Já que nos aliamos aos ‘efeitos de dança’ (Valéry, 2012), buscamos então um ‘efeito próprio’ (Barthes, 2005a) para uma pesquisa-dança.

Nos parece, ao longo de nossas experimentações, que se trata da superação de uma certa linguagem: a das pesquisas maiores. Não uma rejeição, uma destruição, mas uma composição ao lado, por baixo e pelo meio, que se faz ao mesmo tempo, que produz fissuras - a Figura 5, por exemplo, surge criando brechas na estrutura da pesquisa e também deste próprio texto. Vamos encontrando, com isso, companhias de pesquisa que colocam mais intensidade em nossos movimentos e dão força às nossas buscas. Kuniichi Uno (2018, p. 74, grifo do autor) ao produzir filosofia aliado à obra de Hijikata Tatsumi, coreógrafo japonês inventor da dança que no mundo ocidental chamamos de ‘butô’, nos instiga quando afirma que “Hijikata procurava algo que transbordasse a dança através da dança. Essa alguma coisa ultrapassa a dança, mas também zomba dessa ultrapassagem. A dança é experimentada para questionar essa ‘alguma coisa’, esse gesto de ultrapassagem”. Pois é algo assim, próximo dessa ‘alguma coisa’, que buscamos produzir com uma pesquisa-dança. Deslocamos, então, os sentidos dos escritos destes autores para nossas invenções em educação. Isso é algo que ganha força ao longo da proposição de superação de uma linguagem quando retomamos a proposição de Barthes (2005b, p. 138) de que “[...] linguagem = moral generalizada”. Pois estamos, e afirmamos isso ao longo das presentes linhas de escrita, muito mais interessados em produzir pequenas éticas que vacilam desta moral e em suas estratificações produzem rachaduras. Uma ‘alguma coisa’ que questiona as linhas duras da moral. Ainda junto de Uno (2018, p. 49), e sem nunca esquecer que pensamento e corpo se dão em unidade, colocamos em nossa pista de dança, em nossos planos de pesquisa entrecruzados, a proposição do autor de que “[...] uma vez que há sempre a linguagem que domina o centro das instituições que controlam o corpo, será preciso modificar a própria linguagem”. Será preciso, portanto, modificar as próprias estruturas da grande pesquisa em educação, e para isso dançamos com movimentos menores, inventamos com uma pesquisa-dança.

E ao longo destes movimentos nos encontramos com outros corpos que dançam. Estes o fazem de maneiras ora mais, ora menos explícitas. Ora temos que convidá-los ao baile, ora nos surgem já dançando, e são eles que nos tiram para dançar. Na pesquisa-dança aqui mencionada, operamos com diferentes matérias que têm nos despertado interesse e colocado movimento no pensamento. Estas matérias podem vir das ciências, das filosofias, das artes… e damos a todas o mesmo valor, sem diferenciá-las hierarquicamente. A questão está muito mais em como fazem a máquina de pesquisa funcionar do que o que ou de onde são. Uma dessas matérias que chegam ao baile sem nem precisar de convite, mas agindo como corpos que nos arrastam pela cintura, é o filme ‘Bom Trabalho’, da cineasta francesa Claire Denis (Denis & Grandperret, 1999). No filme, como em uma significativa parte da obra de Claire Denis, corpos falam para muito além (ou aquém) das palavras. Onde normalmente seriam operados diálogos, surgem danças. Há todo um jogo, uma montagem que nos apresenta movimentos de corpos realizando desvios da moral dura e generalizada típica de um ambiente militar. A dança como ética de vida, como escape - ao modo das aprendizagens com as quais bailamos por estas coreografias. Há uma tensão entre as linhas duras, maleáveis e de fuga (Deleuze & Guattari, 2012a).

Este modo de fazer cinema que Claire Denis nos oferece em ‘Bom Trabalho’ entra para a pesquisa-dança para além de um objeto ou uma referência audiovisual, até porque, conforme mencionamos, nossas operações se dão em uma esfera anterior8 à separação ocidental-moderna entre sujeito e objeto. O corpo “[...] é uma espessura que existe antes que sujeito e objeto se dividam” (Uno, 2018, p. 75). Ao longo de nossas coreografias, ‘Bom Trabalho’ se insere na construção de um método de pesquisa. De que modo? Através de fragmentos e escritas menores colocadas em encontro na montagem de uma pesquisa. Produzindo danças em lugares singulares, no intervalo de movimentos, criando corpo na emersão de linhas que se desenrolam ao longo dos encontros entre corpos, textos, imagens. Nos aliamos ao filme na produção de uma pesquisa que, povoada com linhas, dança em educação. Não perseguimos as sensações criadas por ‘Bom Trabalho’, pois entendemos que estas são produzidas pelas ideias criadas em cinema, em seu domínio específico (Deleuze, 2016). Mas fazemos transbordar parte dessas sensações produzindo um baile na pesquisa em educação. De uma maneira muito breve, e sem ter a intenção de limitar ou fechar as possibilidades inventivas no encontro de uma pesquisa em educação com um filme - afinal, do todo nunca daremos conta, e nem queremos - podemos ficar com a seguinte frase - apresentada na Figura 6 - da diretora Claire Denis (Karam, 2019, p. 105, tachado e apropriado à pesquisa pelos autores) em entrevista ao jornal britânico ‘The Guardian’, na ocasião do lançamento de seu filme:

Fonte: Citação de Claire Denis presente em Karam (2019, p. 105) apropriada pelos autores (2022) e sobreposta a um quadro do filme ‘Bom Trabalho’ (Denis & Grandperret, 1999)

Figura 6 Apropriação de frase da diretora Claire Denis. Menos explicação, mais encontro

Ao longo de movimentos menores, vamos dando forma a uma pesquisa. Uma pesquisa que busca exceder à linguagem enquanto norma e moral, que busca exceder as metodologias duras, que busca modos de dizer e fazer pesquisa em educação a partir da emersão de suas diferenças, dos efeitos de um modo próprio de se lançar em um mundo que se faz e se refaz a todo instante. Torcemos os métodos cartográficos e propomos uma pesquisa em coreografia. Neste bailar, compomos nossos escritos - fazemos [pesquisa em] educação - em ritornelos, em ladainhas. Saltos e giros menores. Lançamentos aliados às intensidades do caos. Mudanças de sensações. Sem objetivos estipulados previamente, que precisariam ser alcançados em rota determinada, mas provocando variação ‘ao longo’ (Ingold, 2015) de todos os movimentos. Estamos muito mais próximos da cambalhota de uma criança, que Valéry (2012) apresenta como um movimento que não quer chegar a um outro lugar, mas criar para si as sensações de um novo, de um porvir. Um ritmo que balança e enlouquece, desprende-se das linhas duras que tentam enrijecer o corpo, se alia ao que vacila, gagueja, antes de voltar para um ponto que devém linha e desloca-se pelo território (Deleuze & Guattari, 2012b). Ao nos aliarmos a um devir (Deleuze & Guattari, 2012c) linha de um ponto, mencionamos as rupturas que a linha produz nas sistemáticas tentativas de deixá-la fixa em um ponto. Pois nos parece que a dança não se dá em uma intencionalidade, mas em uma condição outra, como o conceito de devir conota (Deleuze & Guattari, 2012c). Criamos nossas linhas de fuga sem destruir as linhas duras (Deleuze & Guattari, 2012a), mas afirmando nossas alianças com aquilo que transborda desviando pelas dobras das estruturas maiores. Bailando, lançamos nossas pesquisas no mundo, propomos modos de fazer [pesquisa em] educação. Entoamos nosso tra-la-lá, agora estamos fazendo pesquisa!9

Considerações finais: aberturas [para se dançar ainda mais com pesquisas em educação]

Em nossos trabalhos de pesquisa, situamos que estamos fazendo educação. E que este trabalho se faz em um encontro entre corpos professores-pesquisadores com formações acadêmicas em artes e em geografia. Assumimos, para tanto, que trabalhamos no entrecruzamento dos planos de pensamento, aproveitando sensações das artes e conceitos das filosofias para criar brechas pelo meio das funções da ciência lógica - entendendo aqui tanto a educação como a geografia enquanto ciências. Não pretendemos, com isso, delimitar nossa atuação encerrando possibilidades potenciais. Pretendemos é trazer uma possibilidade real de trabalho, de experimentação com linhas, evitando de cair nas infinitas intensidades e velocidades do caos em que mergulhamos. Pois acreditamos que as ideias se dão a partir de experimentações dadas em um domínio específico de criação (Deleuze, 2016). E quando situamos este domínio em uma determinada pista de dança, quando convidamos suas linhas para dançar com nossos encontros, vemos insurgir novas linhas, vemos novos corpos se fazendo - e aprendendo a dançar - entre educações com artes, geografias, filosofias outros afetos que aceitam o convite para um baile. Vemos emergir um modo de ser frente a um estado de dança (Valéry, 2012). Corpos que dançam e escrevem para movimentar o pensamento, para colocar o pensamento a pensar, e não pensam para dançar ou escrever. Ao modo da dança de Iara Deodoro (Costa, 2020), que surge ‘entre’ os movimentos, a pesquisa-dança também surge ‘entre’, fazendo ressoar o estado de dança de Valéry (2012) em linhas de escrita.

Este trabalho de colocar uma pesquisa para dançar em educação - de bailar com linhas de uma formação docente, como sugere a questão guia do presente artigo - ganha força e consistência - ainda que uma consistência provisória - junto aos movimentos de operar uma experimentação no entrecruzamento dos planos de imanência, de organização e de composição. De tal maneira, não perdemos ou apagamos características importantes destes planos, mas aproveitamos transbordamentos possíveis entre eles. Pois, se sobre um domínio instaura-se um deserto a ser povoado, um trabalho de povoamento não se dá de maneira caótica, mas a partir das linhas que são puxadas do caos. Um trabalho que necessita de rigor, mesmo que longe das amarras de uma metodologia maior, das organizações ou de uma moral dura (o bom professor, a boa forma de pesquisar). Entre as linhas duras, que podem remeter a um treinamento militar, e a fuga produzida por um bailar - ambas imagens existentes em ‘Bom Trabalho’, a pesquisa faz seu corpo à maneira apresentada a seguir, na Figura 7.

Fonte: Elaboração dos autores (2022) em composição com quadros do filme ‘Bom Trabalho’ (Denis & Grandperret, 1999)

Figura 7 Exemplo de página da dissertação produzida pelo primeiro autor: um texto dança aliado a corpos em cena

Assim, nos parece que realizamos movimentos que transbordam por caminhos ‘menores’ e ‘intensos’. Menores por não se aliarem aos engendramentos das práticas maiores, mas aproveitarem as estruturas estratificadas para junto delas construir frestas, vazamentos, brechas, gingados e requebrados. Como a sugestão de uma ‘educação em tom menor’ que Ingold (2020, p. 78, grifo do autor) faz a partir de suas leituras das filosofias de Deleuze e Guattari:

[...] o menor não corre mais por baixo do maior como um rio debaixo de suas margens. Não está embaixo, mas no meio; seu domínio abre-se do lugar intermediário (mi-lieu) para abranger o mundo. O meio não é um depósito oculto; é uma abertura para sentir.

Pois, para uma fluidez ao longo dos movimentos de uma pesquisa-dança, necessita-se de um trabalho sobre o corpo enrijecido pelas linhas duras que envolvem a afirmação do tornar-se professor-pesquisador. Necessita de um ensaio, de um preparo para encontrar a leveza de um salto, a malemolência de uma cintura, a firmeza de um pescoço erguido, a suspensão da gravidade em um verdadeiro vôo. Nos aliamos, portanto, aos devires (Deleuze & Guattari, 2012c) que permitem um corpo soltar as durezas de uma educação maior, de uma formação docente maior, de uma pesquisa maior. Por sua vez, intensos pois, como já mencionado, em nossas pesquisas não dançamos por uma extensão, mas sim pelas intensidades. Nos aliamos, pois, à provocação de um estado de dança ao modo de Pau Valéry (2012), tanto nos movimentos de leitura como nos de escrita. Este estado, que como o autor sugere, está dado, reverbera no corpo. E com este estado de corpo, com as intensidades que os afetos atravessam o corpo-docente-pesquisador que dança, é que fazemos nossas pesquisas - uma experimentação nesse sentido se dá junto da Figura 8, que fecha o presente trabalho. Afectados por este bailar é que desenrolamos as linhas de escrita.

Figura 8 Experimentação com citações apropriadas para a pesquisa. Fonte: Elaboração dos autores (2022).

Através destes movimentos de escrita compostos por corpos inundados pelos afetos de um estado de dança, nos constituímos como professores - de geografia, de artes - pesquisadores em educação. Muito mais do que delimitar um objeto imutável de pesquisa, trata-se de invocar uma postura ética-estética-política de pesquisa em baile, aliada à vida no que se refere à invenção de si e do mundo (Kastrup, 2007). Pois são estes movimentos que nos constituem, que permitem a emersão de singularidades e diferenças que não se encerram no fazer docência-pesquisa, mas transbordam pelas esferas da vida, do agir enquanto guia de ação. Assumimos que não havia muita nitidez sobre o que estávamos criando com nossas pesquisas - por isso nos aliamos a Lapoujade (2017), para quem respostas possíveis que ocorrem em meio a experimentações acontecem mesmo antes das questões terem sido colocadas - e isso ganha força na medida que percebemos estas carto-corpo-coreografias produzidas junto de torções de pensamento funcionando como máquinas que se engendram no agenciamento educação para ventilá-lo. E, no processo de criação, nos ressignificam enquanto corpos-docentes-pesquisadores colocados em abertura pelos movimentos de pesquisa realizados. Corpos, pois, que dançam. Mobilizamos um pensamento - que é, portanto, uma mobilização de corpo - com o hífen mencionado por Corazza (2002) ao pensar as esferas de ‘pesquisa-ensino’. Tal mobilização não se refere a uma postura de ‘docentes que pesquisam’, como uma atividade de busca por afirmações em hipóteses, mas sobretudo reforça uma proposição de postura de vida, uma ética apaixonada por um não-saber, para mencionar mais uma ideia dessa autora. Nos colocamos como docentes que pesquisam justamente porque não sabemos nossas hipóteses de antemão, e na pesquisa passamos a incessantemente voltar para nossas formações em docência, nos desfazendo, nos refazendo, inventando e criando um corpo que não se pretende permanecer parado, fechado ou acabado.

Em nosso caso, as reverberações de uma dança e dos estados de dança que inundam o corpo passam a compor novos arranjos pelas linhas e hífens que nos fazem agir e pensar frente a um mundo. Linhas intensivas e lampejos de um atrator caótico dançam ziguezagueando pelos movimentos de formação docente. Assim, ao ler e escrever, em torno de nossas pesquisas, vemos emergir novas linhas. Linhas que também ziguezagueam, colocam em movimentos os pontos fixos de uma formação. Um estado de dança, neste processo de pesquisa, refaz o professor-pesquisador. O coloca, então, num estado de corpo que dança. Professores-pesquisadores-corpos-que-dançam. Ensino-pesquisa-dança. Pois em nossos movimentos, a dança nunca foi mero adereço. A dança assume uma certa centralidade na constituição desses corpos que se fazem em suas intensidades. E que através de linhas de escrita em dançamento, se colocam ao encontro de novos bailares. Quando convidamos as palavras para dançar, reconhecemos seus movimentos, exploramos seus intervalos e respeitamos seus repousos. Esta é a postura de experimentação que constrói esta pesquisa. Por vezes, faz dissolver os corpos-matérias em movimentos de intensidade, buscando a dança porvir em seus intervalos. Ao dançarmos com as palavras, valorizamos o que há de singular em cada uma delas. Buscamos que cada linha de escrita dance afirmando sua diferença, seu corpo em abertura. Ainda junto da proposição de um tom menor na educação que Ingold (2020) faz, o autor nos traz a imagem do poeta enquanto artesão das palavras, que em seus modos de dizer busca aquilo que pode ser dito precisamente através da poesia e de suas sensações específicas. No lugar de explicações, que, nas palavras do autor, “[...] bloqueiam as portas para o sentimento [...]” (Ingold, 2020, p. 78), dá-se força à ideia que chegamos nos encontros, como as aulas, para “[...] fazemos poesia juntos” (Ingold, 2020, p. 79). Ou seja, que possamos aproveitar dos afetos produzidos pelos corpos em encontro para, com eles, encontrar aquilo que emerge especificamente dos encontros, que só pode ser dito - e assim assumir formas específicas do uso da palavra - a partir de encontros singulares em meio a uma multiplicidade. É com esta potência que dançamos. Com esta artesania poética que convidamos as linhas para bailar. Com este ‘tom menor’ é que produzimos brechas na grande pesquisa e fazemos uma educação inundada por um estado de dança. Dancemos.

text in

text in