INTRODUÇÃO

O atendimento ao direito à educação, tal como expresso em documentos internacionais e na Constituição Federal (Organização das Nações Unidas [ONU], 1948, 1989; Constituição da República Federativa do Brasil, 1988), constitui-se em condição para promoção da participação social e política dos cidadãos. Sendo um direito legalmente estabelecido, apresenta, portanto, caráter de universalidade, devendo ser assegurado pelo Estado para todos.

No Brasil, o nível básico da educação a ser garantido de forma universal compreende a educação infantil, que atende, em creches, o grupo etário com até 3 anos e, na pré-escola, as crianças de 4 e 5 anos; o ensino fundamental, voltado para crianças e jovens entre 6 e 14 anos; e o ensino médio, para os jovens de 15 a 17 anos. Conforme o ordenamento jurídico brasileiro, a educação básica se torna obrigatória somente a partir dos 4 anos de idade, quando a família é impelida a matricular as crianças nas pré-escolas, e o poder público municipal, a ofertar e garantir vagas nessas instituições.

Contudo, mesmo não sendo obrigatória a frequência escolar de crianças entre 0 e 3 anos, não há desobrigação do Estado de ofertar atendimento gratuito para essa faixa etária. Pelo contrário, a carta magna brasileira é clara ao indicar, no artigo 208, que o dever do Estado com a educação se efetiva na garantia de educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças com até 5 anos de idade (Constituição da República Federativa do Brasil, 1988).

Reforça também o dever do poder público com a educação infantil a Lei n. 13.005 (2014), referente ao Plano Nacional de Educação (PNE). Tal documento, que apresenta o projeto educacional do país em um horizonte de dez anos, estabelece como primeira meta a ampliação da oferta de educação infantil em creches, de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças do país com até 3 anos até o final de sua vigência, em 2024 (Lei n. 13.005, 2014). No entanto, resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Anual (Pnad Contínua Anual) referente ao ano de 2022 indicam cenário pouco promissor, apontando 36,0% das crianças nessa faixa etária frequentando instituições de ensino no país (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [IBGE], 2023).

Ainda que a meta tenha como prazo final o período de vigência do atual PNE, dificilmente será cumprida. Dados do 4º Relatório de Monitoramento desse plano, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), indicam pouca evolução na porcentagem de crianças com até 3 anos atendidas, passando de 29,6%, em 2014, para 37,0%, em 2019 (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira [Inep], 2022b). Agrava esse cenário a paralisação das atividades educacionais nos anos de 2020 e 2021, decorrente da pandemia do vírus SARS-CoV-2 (covid-19), que ocasionou o fechamento temporário de instituições escolares e a consequente diminuição de matrículas no segmento creche. Dados do Censo Escolar brasileiro registraram redução de 234.779 matrículas nesse período (Inep, 2021, 2022a).

Ilustram ainda esse contexto os dados da Pnad Contínua Anual, que indicam dificuldades no acesso às instituições de educação infantil entre as famílias que manifestaram o desejo de matricular suas crianças nesses estabelecimentos. Conforme dados dessa pesquisa, dentre as 7,3 milhões de crianças que não frequentam creches no país, aproximadamente 2,5 milhões - cujos familiares sinalizaram interesse no ingresso das suas crianças nessas instituições - não o fizeram por falta de oferta de creches na localidade onde residem, falta de vagas, ou porque as instituições apresentavam restrições por conta da idade mais nova das crianças (IBGE, 2023).

A desigualdade no acesso à creche também deve ser considerada. O país possui grande extensão territorial, e características socioeconômicas e regionais distintas influenciam a proporção de crianças atendidas. Couto e Sousa (2022) identificaram desigualdades no atendimento a partir do nível socioeconômico (NSE) dos municípios ao demonstrarem que a porcentagem de crianças de 0 a 3 anos atendidas em localidades com menor NSE era 18,2% mais baixa quando comparado com o de municípios de maior NSE. A redução das desigualdades socioeconômicas é uma preocupação evidenciada na Meta 1 do PNE, que estabelece a necessidade de se diminuir a diferença nas porcentagens de frequência da educação infantil entre os grupos de crianças pertencentes aos quintis inferior e superior da renda (Lei n. 13.005, 2014).

Entretanto somente o critério socioeconômico não é suficiente para reduzir as desigualdades no acesso à creche. Ao propor a primeira meta, os legisladores estabeleceram como base para calcular o alvo de 50,0% de crianças atendidas toda a população do país de até 3 anos, sendo tomados como referência para essa avaliação os dados divulgados pela Pnad Contínua Anual, os censos demográficos e os censos escolares da educação básica (Lei n. 13.005, 2014). Ao considerar para o cumprimento dessa meta o nível nacional, sem contemplar a heterogeneidade regional em um país de dimensões continentais, pode-se incorrer na manutenção de um cenário tolerante com a baixa equidade de acesso, uma vez que podem coexistir no país localidades que atendam a todas as crianças e localidades que não atendam qualquer criança.

Couto e Sousa (2022) e Couto (2023) identificaram que municípios da região Norte do Brasil atendiam, em média, 17,8% das crianças com até 3 anos no ano de 2019, ao contrário dos municípios da região Sul, que atendiam 42,6% no mesmo período. Os autores também identificaram desigualdades intrarregionais, como, por exemplo, na região Centro-Oeste, a existência de municípios que não atendiam nenhuma criança, e municípios que atendiam 85,0% do grupo etário com até 3 anos. O 4º Relatório de Monitoramento do PNE também indica desigualdades entre as unidades federativas, ao demonstrar que, no estado de Rondônia, somente 16,0% das crianças foram atendidas em 2019, e, no estado de São Paulo, 51,0% (Inep, 2022b).

Outro aspecto a ser observado está relacionado ao delineamento das pesquisas tomadas como referência para aferimento do cumprimento das metas do PNE. Ao elencar pesquisas com metodologias e periodicidades diferentes, busca-se monitorar de forma multidimensional o conjunto de vinte metas estabelecidas no plano nacional. Todavia, dada a escolha da pesquisa e do indicador para monitorar o cumprimento de determinada meta, pode haver dificuldades para acompanhar, de forma regular, a evolução de tal meta no nível territorial em que as políticas públicas são operadas. No caso do atendimento educacional para as crianças com até 3 anos, é competência atribuída constitucionalmente aos municípios a oferta desses serviços (Constituição da República Federativa do Brasil, 1988); nesse sentido, tais entes federados deveriam dispor de dados que refletissem anualmente a evolução da porcentagem de crianças atendidas em sua jurisdição, o que não ocorre.

Dentre as fontes de dados apontadas no PNE para seu monitoramento, somente o Censo Escolar possui cobertura em diferentes níveis territoriais e divulgação anual, mas, por apresentar dados relacionados aos estudantes, não permite de forma isolada o cálculo do atendimento educacional, uma vez que se necessita do tamanho da população de até 3 anos para a operação. A Pnad Contínua Anual não apresenta dados desagregados para municípios do país, exceto para as capitais, e o Censo Demográfico, que é a pesquisa que divulga dados de todas as localidades do Brasil, tem previsão de realização decenal. Considerando a competência dos municípios em ofertar creches e a relevância social e educacional do atendimento das crianças de 0 a 3 anos, um decênio é tempo demasiado longo para informar e monitorar políticas públicas, tendendo a comprometer a precisão e o realismo do planejamento da oferta educacional para as crianças pequenas.

Dado esse contexto e a proximidade da construção de um novo PNE, o objetivo deste artigo é analisar a evolução do acesso à creche nos municípios brasileiros no período que compreende o primeiro quinquênio do atual Plano Nacional de Educação do Brasil. Propõe-se, por meio de metodologia quantitativa, a análise do acesso do grupo etário com até 3 anos através do indicador de atendimento educacional.

Para o cálculo desse indicador, foram utilizados dados de estudantes com até 3 anos obtidos no Censo Escolar brasileiro, estimativas populacionais de mesma faixa etária calculadas por município a partir de dados de censos demográficos pregressos obtidos no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e dados de nascimentos disponíveis no site do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (Datasus), do Ministério da Saúde. O indicador de atendimento foi calculado para 5.565 municípios do país. Os resultados foram analisados levando em conta a distribuição total dos municípios, recortes regionais, nível socioeconômico, a primeira meta do PNE, localização e complexidade dos municípios considerando a dicotomia rural e urbano. O delineamento apresentado pode ser aplicado para outros recortes temporais.

Este artigo está subdividido em cinco seções, além desta introdução, sendo a próxima destinada à definição conceitual do acesso à creche e apresentação da forma de medi-lo. Na terceira seção será descrita a metodologia, seguindo-se na quarta seção o registro dos resultados. A quinta seção é destinada à discussão. Ao final, elucidam-se potencialidades e limitações do trabalho.

ACESSO À CRECHE: QUESTÕES CONCEITUAIS E COMO MEDIR

Conceitualmente, o acesso à creche na concepção de ingresso em uma instituição de educação infantil formal é traduzido na porcentagem de crianças de 0 a 3 anos que frequentam tais instituições em determinada localidade. Esse acesso também pode ser denominado de atendimento educacional, não havendo, neste artigo, distinções entre os dois termos. Para medi-lo, algumas informações são essenciais: as normatizações legais que disciplinam a idade de ingresso de crianças nas instituições de educação infantil, o número de estudantes, a população definida por faixa etária e o período analisado em anos. Nesta seção serão discutidos o ordenamento jurídico e o corte etário que envolve o ingresso das crianças nas creches, bem como a estrutura do indicador de atendimento educacional. Os dados de estudantes e da população estão descritos na seção metodológica.

O atendimento educacional das crianças com até 3 anos é objeto de diferentes artigos da Constituição Federal. No artigo 7º, inciso XXV, é estabelecida como direito social dos trabalhadores a assistência gratuita em creches e pré-escolas a seus filhos e dependentes, do nascimento aos 5 anos de idade. No artigo 208, inciso IV, declara-se que o Estado deve garantir a educação infantil em creches e pré-escolas, reforçando o artigo 7º. Já no artigo 211, definem-se os municípios como os entes federados responsáveis pela oferta e garantia dessa etapa escolar (Constituição da República Federativa do Brasil, 1988). Seguindo sua competência explicativa, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), em seu artigo 30, esclarece as faixas etárias específicas de cada segmento da educação infantil ao apontar que o atendimento em creches será destinado às crianças com até 3 anos de idade e em pré-escolas às crianças com 4 e 5 anos (Lei n. 9.394, 1996). Portanto, nos artigos descritos, define-se a faixa etária e a instituição adequada para atendimento das crianças de 0 a 3 anos, além do ente federado responsável pela oferta desse atendimento.

O aferimento do acesso à creche é realizado pelo indicador de atendimento educacional, que é calculado por uma razão cujo numerador corresponde ao número de crianças com até 3 anos que frequentam escolas de educação infantil de certa localidade, e o denominador, à população de mesma faixa etária que reside nessa localidade. Por meio desse indicador, avalia-se a cobertura educacional e a capacidade de sistemas de ensino e entes federados para absorver as crianças nas escolas de educação infantil (Riani & Golgher, 2004). Os resultados proporcionados por essa medida constituem subsídio avaliativo para políticas públicas que tenham como objetivo a ampliação do atendimento educacional, além de auxiliar na compreensão de contextos associados ao trabalho infantil, inserção das mulheres no mercado de trabalho e capital humano (Givisiez & Sawyer, 2005).

A fórmula (1) descreve como se dá a obtenção desse indicador, de modo que os dados do numerador e denominador devem pertencer ao mesmo universo e corresponder ao mesmo recorte temporal. Essa fórmula já é amplamente encontrada na literatura, e os dados de estudantes e populacionais são obtidos em censos escolares, censos demográficos, contagens populacionais e pesquisas domiciliares (Inep, 2004; United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization [Unesco], 2009; Riani & Golgher, 2004).

Onde:

IAEi,t (0-3) = Indicador de atendimento educacional entre a população de 0 a 3 anos na localidade i no ano t;

Mi,t (0-3) = Estudantes de 0 a 3 anos na localidade i no ano t;

Pi,t (0-3) = População de 0 a 3 anos na localidade i no ano t.

METODOLOGIA

Esta pesquisa, com características quantitativas e foco nos municípios do Brasil, analisou dados em dois momentos específicos: o ano de 2014, que representa o marco inicial do PNE, e 2019, ano que representa a metade da sua vigência, possibilitando a identificação de retração ou crescimento no atendimento educacional à luz das metas definidas no documento.

A pesquisa se estruturou em quatro etapas, sendo a primeira destinada à identificação do problema apresentado na introdução deste artigo. A segunda etapa consistiu na seleção de alternativas que permitissem o cálculo do atendimento educacional por municípios do país, sendo consultadas referências no campo educacional e demográfico. Na terceira fase, foram operacionalizados os dados oficiais públicos de estudantes e populacionais das crianças com até 3 anos para o recorte temporal anunciado e, na última etapa, foi calculado o atendimento educacional.

Foram utilizados os softwares IBM SPSS 26 e Qgis. Todas as informações foram tratadas no nível municipal, sendo apurados dados de 5.565 municípios do Brasil. Para cinco municípios, não foi possível o cálculo do indicador de atendimento educacional por falta de dados que permitissem o cálculo populacional, uma vez que tais municípios foram estabelecidos legalmente após 2012. São eles: Paraíso das Águas (MS), Pescaria Brava (SC), Pinto Bandeira (RS), Balneário Rincão (SC) e Mojuí dos Campos (PA).

Os resultados do atendimento educacional foram analisados considerando a distribuição total e regional dos municípios, bem como seu NSE, aferido a partir da porcentagem de famílias dessas localidades que receberam o benefício do programa de transferência de renda Bolsa Família nos anos de 2014 e 2019 (Controladoria- -Geral da União [CGU], 2014, 2019).1 Nesse caso, municípios com maior porcentagem de famílias que receberam o Bolsa Família são caracterizados por menor NSE. Os resultados foram analisados, também, a partir da primeira meta do PNE. Com relação a essa análise, há que se observar que tal meta corresponde à cobertura nacional; entretanto podem coexistir no mesmo país municípios que atendam todas as crianças e municípios que não atendam nenhuma, caracterizando desigualdade no atendimento. Dessa forma, estabelecemos para as análises municipais o mesmo critério adotado nacionalmente, para permitir comparabilidade entre os municípios.

Por último, a análise realizada considerou a localização dos municípios e a complexidade na tipologia rural e urbana. Para isso, tomou-se como referência a publicação do IBGE (2017) Classificação e caracterização dos espaços rurais e urbanos do Brasil: Uma primeira aproximação,2 na qual o instituto classificou os municípios segundo critérios de densidade demográfica, tamanho da população e distância de centros de maior hierarquia urbana, como metrópoles, capitais regionais e centros sub-regionais. Assim, segundo a localização, definiram-se três categorias: urbanos, que inclui municípios que sejam centros de informação, comércio e finanças com alto grau de urbanização e maior complexidade na oferta de serviços públicos; adjacentes, que se referem a localidades que se encontram mais próximas dos grandes centros urbanos, como metrópoles, capitais regionais e centros sub-regionais; e remotos, que se localizam mais distantes de tais centros.

Segundo a complexidade, os municípios foram categorizados em: urbanos, mantendo as mesmas características da classificação por localização; intermediários, por apresentarem moderado grau de urbanização3 e, no máximo, 50 mil habitantes; e rurais, caracterizando municípios com baixo grau de urbanização e menor acesso a serviços públicos complexos, comércios e sistemas de transportes.

Operacionalização dos dados

Os dados de número de estudantes de 0 a 3 anos foram obtidos por meio dos microdados do Censo Escolar e se referem às matrículas de crianças nessa faixa etária em escolas de educação infantil nos municípios brasileiros. Essas informações foram apuradas a partir da variável NU_IDADE_REFERENCIA = 0, 1, 2, 3, sendo esses números referentes às idades das crianças matriculadas na educação básica brasileira. Foram selecionados todos os estudantes nessa faixa etária no país, sem distinção entre educação regular e educação especial. Como o objetivo é analisar os municípios, em seguida os dados foram agregados em nível municipal a partir da variável CO_MUNICIPIO, disponível no mesmo banco de dados, identificando os municípios do país. Ambos os procedimentos foram realizados para os anos de 2014 e 2019. Ao todo, foram identificadas 2.980.012 crianças matriculadas em 2014 e 3.644.714 no ano de 2019 (Inep, 2015, 2020a), o que representa um aumento de aproximadamente 22,0% nas matrículas de 0 a 3 anos na educação infantil no primeiro quinquênio do PNE.

Além das informações sobre estudantes, é necessária a obtenção do número de crianças de até 3 anos na população, o que é um desafio, dada a pouca disponibilidade de dados regulares na faixa etária analisada. A literatura apresenta um grande número de métodos demográficos que são utilizados para estimar populações; contudo, o tipo de informação, a disponibilidade dos dados, o recorte temporal e o objetivo dos estudos podem influenciar a escolha e eficiência do método (Álvarez, 2001; Bay, 1998; Brito et al., 2010; Duchesne, 1987; Jardim, 2003; González & Torres, 2012; Madeira & Simões, 1972; Wong et al., 2020).

Este trabalho tomou como referência metodológica as técnicas que utilizam variáveis sintomáticas, que se baseiam na operacionalização de registros administrativos representativos da população, como nascimentos, óbitos, títulos de eleitor, entre outros, que possibilitam a estimação populacional de forma indireta (González & Torres, 2012). A utilização desses métodos tem como vantagens o uso de registros administrativos frequentemente disponíveis em repositórios de dados oficiais, a baixa complexidade e a possibilidade de atualização das populações locais em períodos intercensitários (Bay, 1998; Álvarez, 2001; Brito et al., 2010; Barros & Cavenaghi, 2016).

Dentre as diferentes técnicas baseadas em variáveis sintomáticas, neste trabalho decidiu-se utilizar o método Correlação de Razões, pelo fato de a literatura consultada sinalizar a apresentação de resultados consistentes em horizontes mais longos de projeção populacional (Brito et al., 2010) e já ter sido utilizado em trabalhos com foco em estimativas de grupos populacionais de crianças (Couto & Sousa, 2022; Couto, 2023). Trata-se de um modelo de regressão linear ancorado na hipótese de que o crescimento populacional acompanha o crescimento das variáveis sintomáticas representativas da população.

Na sua operacionalização, além dessas variáveis, são utilizados dados que refletem o tamanho da população dos municípios e estados em dois momentos no tempo (Bay, 1998; Jardim, 2003; Brito et al., 2010; González & Torres, 2012). Um ponto relevante a ser observado nesse método é que, na definição dos parâmetros da regressão, não são necessários dados dos municípios do ano alvo que se quer estimar a população, somente de dois anos pregressos. Desse modo, definiram-se como momentos 0 e 1 os anos 2000 e 2010, respectivamente, por corresponderem a períodos em que ocorreram os dois últimos censos demográficos com dados disponíveis. A fórmula (2) descreve a equação de regressão que operacionaliza esse método. A forma geral do modelo de regressão e os parâmetros ajustados se encontram no apêndice deste artigo.

A variável Y representa a razão entre as proporções das populações de municípios e estados obtidas nos momentos 0 e 1. A fórmula (3) descreve o modo de obtenção dessa variável.

Onde:

Pi(t0) = população de 0 a 3 anos do município i no momento 0;

Pi(t1) = população de 0 a 3 anos do município i no momento 1;

PT(t0) = população de 0 a 3 anos do estado T no momento 0;

PT(t1) = população de 0 a 3 anos do estado T no momento 1.

A variável xi representa a razão entre as proporções das variáveis sintomáticas de municípios e estados também nos momentos 0 e 1, como a variável Y. A sua obtenção está descrita na fórmula (4).

Onde:

Sh,i(t0) = variável sintomática h do município i no momento 0;

Sh,i(t1) = variável sintomática h do município i no momento 1;

Sh,T(t0) = variável sintomática h do estado T no momento 0;

Sh,T(t1) = variável sintomática h do estado T no momento 1.

Executada a regressão linear, a população municipal Pi,t+n pode ser calculada a partir da equação apresentada na fórmula (5), em que Yi,t+n se refere ao valor estimado com base nos parâmetros ajustados no modelo de regressão linear, considerando o período t1 a t+n. O termo PT,t+n refere-se às populações de 0 a 3 anos das unidades federativas. Esse dado foi obtido nas projeções populacionais por unidade da federação por idade simples realizadas pelo IBGE em 2018 (IBGE, 2018) e se refere às populações de 0 a 3 anos por estado. Os outros componentes da fórmula já foram descritos anteriormente.

Após a definição do método, a variável sintomática a ser utilizada foi selecionada a partir dos critérios de disponibilidade nos bancos de dados públicos, desagregação em nível municipal e alta correlação com o grupo populacional que se pretendia estimar (Bay, 1998; Álvarez, 2001). Foi definido como variável sintomática o número de nascidos vivos por lugar de residência da mãe, informação que é atualizada anualmente e disponível para todos os municípios do Brasil nos repositórios do Ministério da Saúde por meio do Datasus. Altos coeficientes de correlação4 foram verificados entre os dados de nascidos vivos e as populações municipais de 0 a 3 anos apuradas nos censos demográficos de 2000 e 2010. Os resultados estão descritos na matriz de correlação apresentada na Tabela 1.

Tabela 1 Matriz de correlação nascidos vivos - Populações municipais de 0 a 3 anos para os anos 2000 e 2010

| Nascidos - 2010 | População - 2000 | População - 2010 | |

|---|---|---|---|

| Nascidos - 2000 | 0,998 | 0,999 | 0,997 |

| Nascidos - 2010 | 0,997 | 0,999 | |

| População - 2000 | 0,998 |

Fonte: Elaboração dos autores a partir de dados do IBGE (2000, 2010) e Datasus (Ministério da Saúde, 2000, 2010).

Embora os requisitos elencados sejam adequados, outros aspectos relacionados à variável sintomática de nascidos vivos precisam ser abordados. Ainda que os registros no Datasus apresentem dados para todos os municípios do Brasil, a sua distribuição e a qualidade da informação não são equânimes no país. Trabalhos têm discutido a respeito dos graus de omissão e subnotificações de nascidos em diferentes localidades no Brasil, encontrando contrastes regionais e municipais na disponibilidade dessas informações (Andrade & Szwarcwald, 2007; Szwarcwald et al., 2011; Wong et al., 2020).

A distribuição desigual nos registros de nascimento implica, no processo de cálculo populacional, a realização de ajustes e correções nesses dados de modo a diminuir o impacto das omissões e subnotificações5 na operação das estimativas. Pesquisas na área da demografia e da saúde pública têm se dedicado a discutir limitações nas fontes primárias de dados de nascimentos e óbitos com o objetivo de elaborar estratégias que permitam ajuste e correção no número desses eventos vitais. Os trabalhos de Andrade e Szwarcwald (2007), Szwarcwald et al. (2011), Frias et al. (2013), Celton e Ribotta (2022) e Couto (2023) analisaram a adequação dos dados de nascidos vivos informados nos sistemas do Ministério da Saúde e identificaram maior precariedade de informações em municípios do Norte e Nordeste do país, em relação ao eixo centro-sul, e em localidades menores.

Diante da heterogeneidade de informações acerca dos eventos de nascimento no país, Szwarcwald et al. (2011) definiram fatores de correção para esses dados informados ao Ministério da Saúde. Tais fatores foram calculados e aplicados posteriormente com sucesso em outros trabalhos, como o de Frias et al. (2013), Celton e Ribotta (2022), Wong et al. (2020) e Couto (2023). Por apresentarem resultados consistentes e já discutidos em outros artigos, decidiu-se utilizar os fatores de correção propostos por Szwarcwald et al. (2011).6

RESULTADOS

Estudantes

O Brasil registrou, no primeiro quinquênio do PNE, um aumento de 664.702 matrículas de crianças com até 3 anos de idade (Inep, 2015, 2020a). No entanto, as estatísticas descritivas em nível municipal, apresentadas na Tabela 2, indicam que, mesmo com o aumento do número de estudantes, existiam municípios do interior do país, tanto em 2014 como em 2019, que não registraram nenhuma matrícula de criança com até 3 anos. Os outros dados apresentados se encontram dentro do esperado, com as capitais apresentando maior número médio de matrículas em relação aos municípios do interior, uma vez que são cidades com maior população e complexidade de oferta de serviços públicos. O aumento no número de matrículas era esperado, já que o PNE em vigor pressupõe ampliação do atendimento, que se traduz diretamente no aumento desses eventos.

Tabela 2 Estatísticas descritivas do número de matrículas de crianças de até 3 anos em escolas de educação infantil nos municípios do Brasil - 2014 e 2019

| Municípios - Condição hierárquica | ||||

|---|---|---|---|---|

| Capital | Interior | |||

| 2014 | 2019 | 2014 | 2019 | |

| Mínimo | 1.662 | 1.498 | 0 | 0 |

| Média | 27.545 | 32.923 | 403 | 498 |

| Máximo | 268.475 | 369.425 | 24.677 | 28.974 |

| Unidades | 27 | 5.538 | ||

Fonte: Elaboração dos autores a partir de dados do Censo Escolar (Inep, 2015, 2020a).

Populações de 0 a 3 anos

Percebe-se, pelos resultados apresentados na Tabela 3, mais adiante, que, tanto entre as 26 capitais e o Distrito Federal quanto entre os 5.538 municípios do interior, não houve mudanças populacionais expressivas de 2014 a 2019. Como esperado, as capitais apresentaram média populacional superior em relação aos municípios do interior.

Aproximadamente 22% das crianças com até 3 anos no país residem nas capitais, e 78%, em municípios do interior. Dentre as capitais, as que apresentaram maior população no período observado foram São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília (DF), Manaus e Fortaleza. Os municípios de Guarulhos e de Campinas, no estado de São Paulo, e de Duque de Caxias e de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro, são as cidades do interior que contam com maior população, com pelo menos 50 mil crianças com até 3 anos. Suas populações, nessa faixa etária, são superiores às populações estimadas em 44% das capitais do país, que não chegaram a 50 mil crianças nesse grupo etário em nenhum dos dois anos analisados, sendo elas: Teresina (PI), Natal (RN), João Pessoa (PB), Cuiabá (MT), Macapá (AP), Aracaju (SE), Porto Velho (RO), Boa Vista (RR), Rio Branco (AC), Florianópolis (SC), Vitória (ES) e Palmas (TO).

Tabela 3 Estatísticas descritivas das populações municipais de 0 a 3 anos do Brasil - 2014 e 2019

| Capitais | Interior | |||

|---|---|---|---|---|

| 2014 | 2019 | 2014 | 2019 | |

| Mínimo | 16.126 | 16.064 | 33 | 33 |

| Média | 91.542 | 92.659 | 1.573 | 1.588 |

| Máximo | 616.682 | 620.711 | 77.606 | 78.113 |

| População total | 2.471.657 | 2.501.793 | 8.713.708 | 8.798.957 |

Fonte: Elaboração dos autores a partir de dados do Datasus (Ministério da Saúde, 2000, 2010) e IBGE (2000, 2010, 2018).

Acesso à creche

A Tabela 4 revela, por meio do atendimento mínimo de 0,0%, que, no primeiro quinquênio do PNE, existiam municípios que não atendiam nenhuma criança com até 3 anos de idade. Esses resultados corroboram as informações a respeito do número de matrículas apresentadas na Tabela 2, uma vez que, se não há matrícula, não há atendimento. Os dados referentes ao atendimento máximo apontam que, também nesse mesmo período, existiam municípios que atendiam um número maior de crianças que a sua população com até 3 anos, representado nos valores acima de 100,0%. Esse cenário sugere duas hipóteses que serão abordadas na seção de discussão.

Os resultados da Tabela 4 também mostram que, entre os municípios pertencentes ao primeiro quintil de atendimento, o avanço de 2014 para 2019 foi de 5,2%, e, no último quintil, foi de 6,3%. Embora o atendimento tenha aumentado em ambos os grupos, há que se observar a diferença persistente entre eles de aproximadamente 26,0% no início e fim do primeiro quinquênio do PNE.

Tabela 4 Estatísticas descritivas do atendimento da população de 0 a 3 anos nos municípios do Brasil em 2014 e 2019

| Atendimento (%) | 2014 | 2019 |

|---|---|---|

| Mínimo | 0,00 | 0,00 |

| Média | 26,38 | 32,20 |

| Máximo | 110,50 | 133,56 |

| 1º quintil | 12,73 | 17,95 |

| Mediana | 24,31 | 30,31 |

| 5º quintil | 39,19 | 45,53 |

| Desvio padrão | 16,10 | 17,37 |

Fonte: Elaboração dos autores a partir de dados do Datasus (Ministério da Saúde, 2000, 2010), IBGE (2000, 2010, 2018) e Inep (2015, 2020a).

A Tabela 5 revela que ocorreram avanços no atendimento educacional dos municípios em todas as regiões do país, como pode ser percebido na coluna referente à variação das médias 2014-2019 por região. A região Sul foi a que apresentou maior variação das médias no período, registrando aumento de 8,23%, e a região Centro-Oeste a menor variação, com 4,58%. Foi aplicado para cada região um teste de comparação de médias de atendimento de 2019 em relação à de 2014 com dados pareados para verificar se os aumentos observados poderiam ser considerados estatisticamente significantes (teste bicaudal com nível de sig. de 5%). Os resultados demonstraram tal significância.

Chama a atenção a desigualdade regional. Enquanto na região Sul do país de 2014 a 2019 o atendimento médio variou de 34,34% para 42,57%, na região Norte, sequer passou de 18,0%. Panorama semelhante foi evidenciado no 4º Relatório de Monitoramento do PNE do Inep. Segundo esse relatório, a região Norte apresentou, em 2014, 13,3% das crianças com até 3 anos atendidas e, em 2019, 18,7%. Na região Sul, em 2014 foi apurado um atendimento de 36,4% e em 2019 de 44,0% (Inep, 2022b).

Tabela 5 Estatísticas do atendimento educacional municipal de crianças de 0 a 3 anos, segundo a região do país (%), e comparação das médias para os anos de 2014 e 2019

| Região | 2014 | 2019 | Variação das médias 2014-2019 | Teste T - Pareado | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Média | Erro padrão | Média | Erro padrão | t* | g.l** | sig. | ||

| Centro-Oeste | 22,05 | 0,63 | 26,63 | 0,69 | 4,58 | 11,96 | 465 | 0,00 |

| Nordeste | 23,58 | 0,30 | 29,20 | 0,31 | 5,62 | 25,59 | 1.793 | 0,00 |

| Norte | 12,75 | 0,49 | 17,75 | 0,59 | 5,00 | 12,82 | 448 | 0,00 |

| Sudeste | 28,60 | 0,39 | 33,50 | 0,41 | 4,90 | 22,60 | 1.667 | 0,00 |

| Sul | 34,34 | 0,52 | 42,57 | 0,56 | 8,23 | 24,53 | 1.187 | 0,00 |

Fonte: Elaboração dos autores a partir de dados do Datasus (Ministério da Saúde, 2000, 2010), IBGE (2000, 2010, 2018) e Inep (2015, 2020a).

* t: estatística t;

** g.l: graus de liberdade.

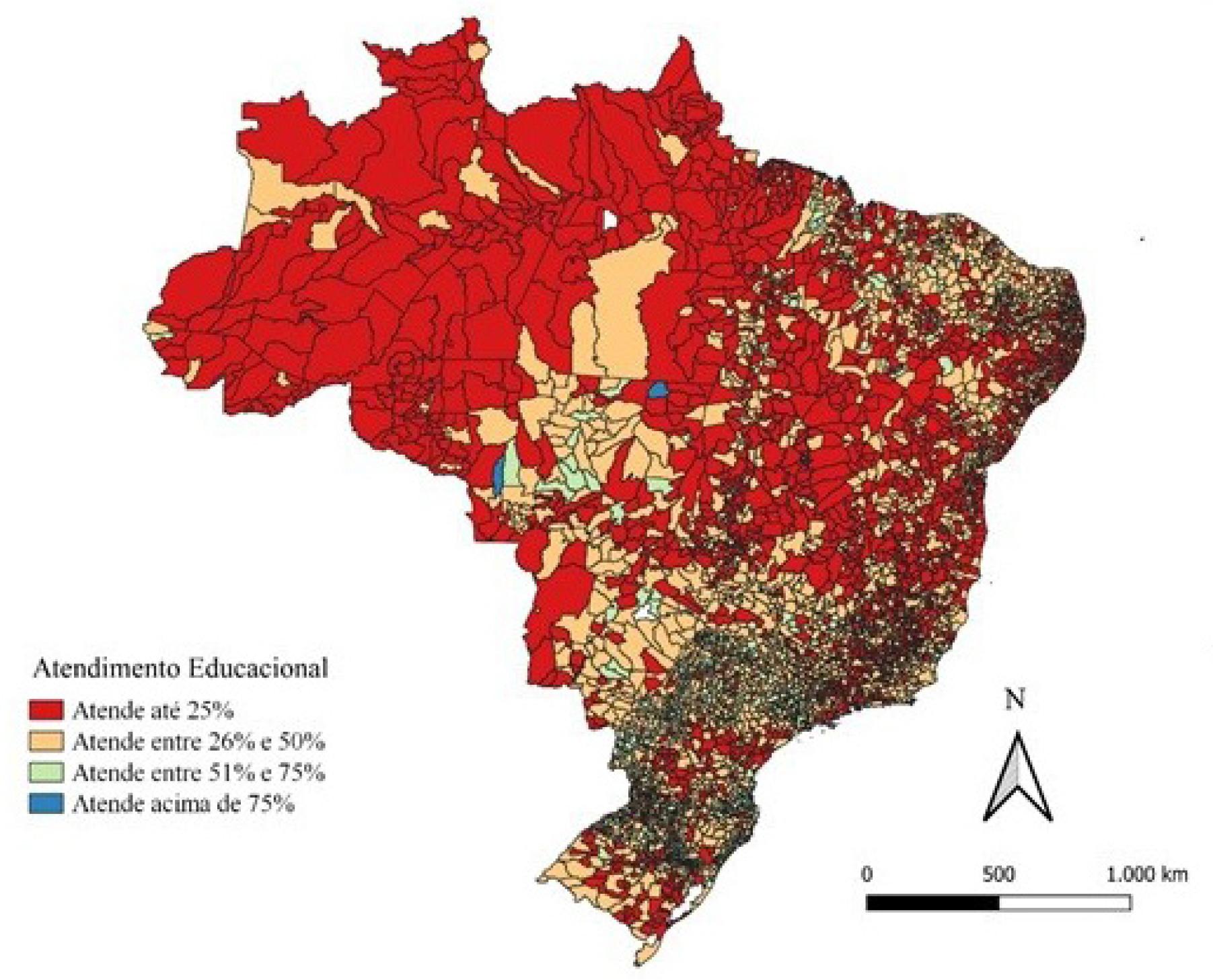

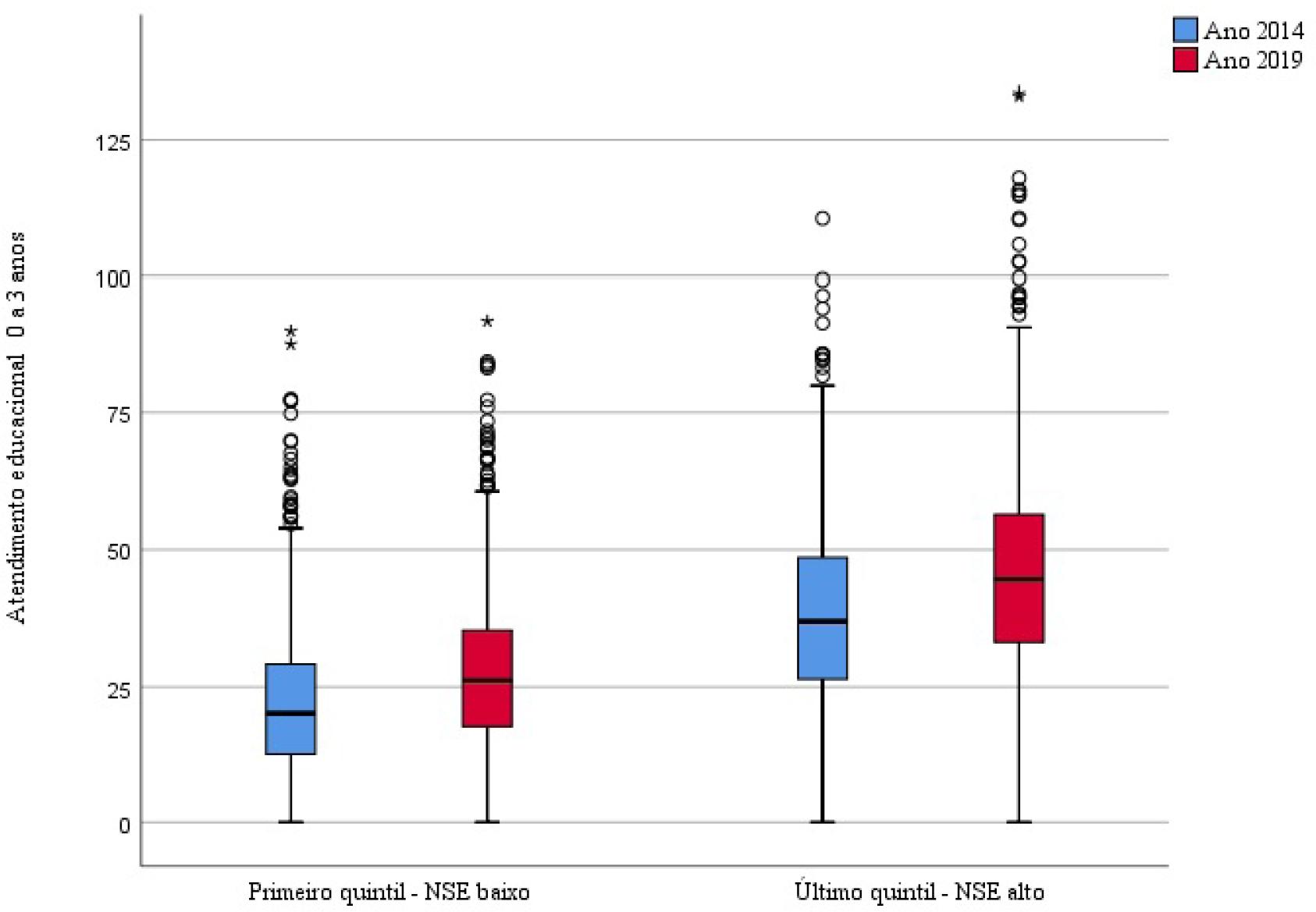

A Figura 1 apresenta o atendimento educacional dos municípios a partir do recorte socioeconômico. Os resultados indicam aumento no atendimento tanto entre os municípios localizados no primeiro quintil de nível socioeconômico quanto entre os localizados no último quintil. Evidencia-se também que, mesmo existindo evolução no atendimento, persiste a desigualdade entre municípios de extratos socioeconômicos diferentes. No ano de 2014, a diferença entre as medianas dos grupos posicionados no primeiro e último quintis era de 16,6%, tendo aumentado, no ano de 2019, para 18,3%. Esse cenário indica que municípios com NSE mais baixo atendem uma porcentagem menor de crianças em comparação com municípios de NSE mais alto. Contudo deve-se observar que, mesmo entre o grupo pertencente ao último quintil, existem municípios que não atendem qualquer criança com até 3 anos. Os resultados da Figura 1 são contrários ao que pauta o documento do PNE, cuja estratégia 1.2 indica a necessidade de redução da desigualdade no acesso à creche induzida pelo contexto socioeconômico (Lei n. 13.005, 2014).

Fonte: Elaboração dos autores a partir de dados do Datasus (Ministério da Saúde, 2000, 2010), IBGE (2000, 2010, 2018), Inep (2015, 2020a) e CGU (2014, 2019).

Notas: NSE - nível socioeconômico. *Representam outliers, ou seja, municípios com percentuais de atendimento muito superiores ao grupo.

Figura 1 Atendimento educacional municipal segundo quintis de NSE - 2014 e 2019

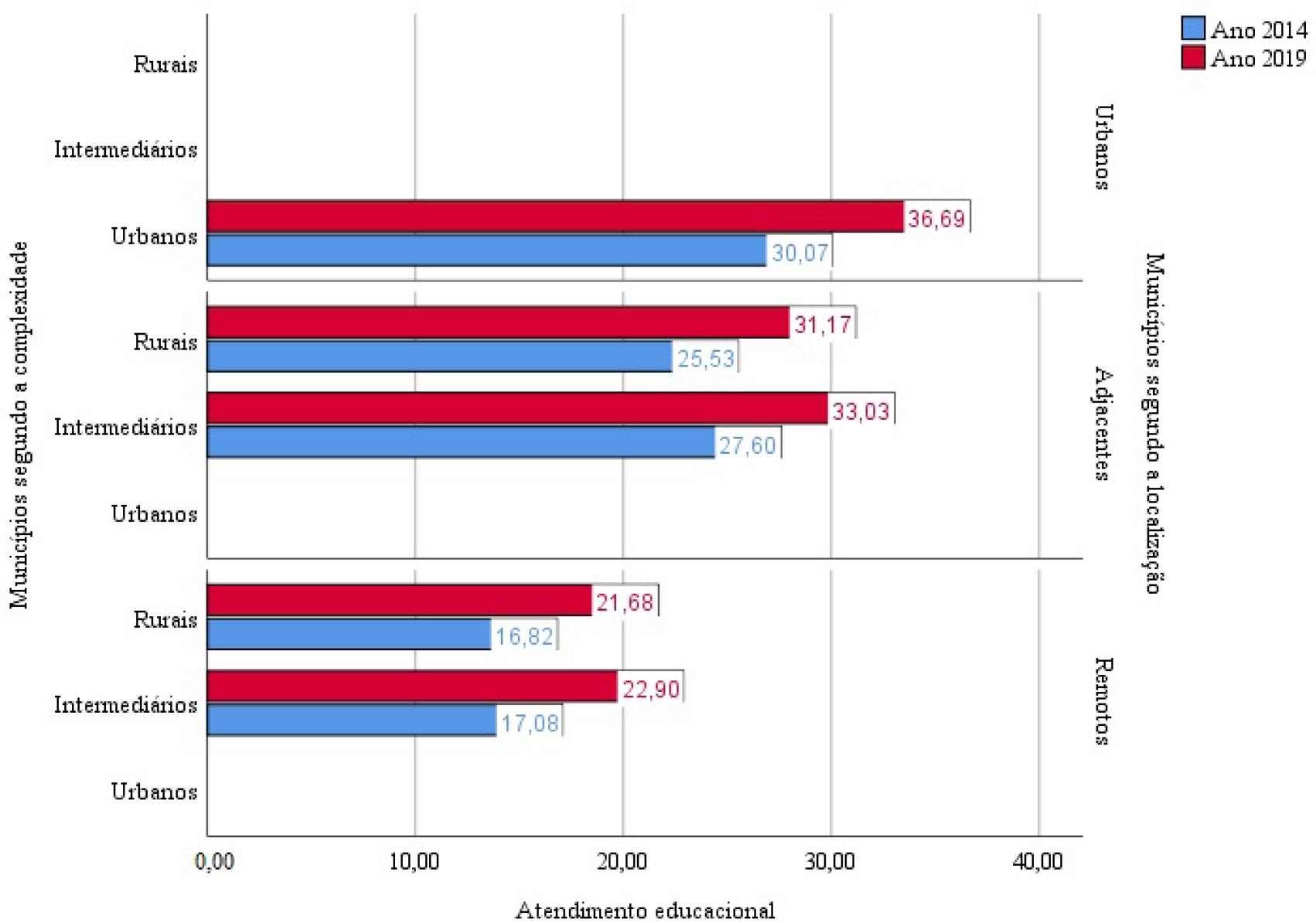

Para melhor compreensão, os resultados dos municípios, considerando a sua localização e complexidade, serão analisados de forma conjunta. A Figura 2, mais adiante, apresenta as médias de atendimento educacional dos municípios do Brasil distribuídos nas categorias urbano, adjacente e remoto, quando analisados pela localização, e urbano, intermediário e rural, ponderando a sua complexidade de desenvolvimento.

De modo geral, o atendimento educacional aumentou em todas as categorias de municípios expostas na figura no primeiro quinquênio do PNE. Os municípios urbanos em todo o período analisado apresentaram médias mais altas de atendimento em comparação com as médias de outras categorias de municípios. Esse resultado já era esperado, uma vez que tais localidades se caracterizam por serem centros urbanos mais desenvolvidos, com maior oferta e acesso a serviços sociais mais complexos, como educação, saúde, comércios e transportes.

Segundo a localização, os resultados indicam que o atendimento municipal aumenta à medida que as cidades se encontram mais próximas dos grandes centros, o que pode ser percebido pelos valores mais altos das médias de atendimento entre os municípios adjacentes em comparação com os remotos. Ao considerar a complexidade, os municípios na categoria intermediária, com moderado grau de urbanização, apresentaram médias de atendimento levemente mais altas em comparação com os municípios rurais.

Fonte: Elaboração dos autores a partir de dados do Datasus (Ministério da Saúde, 2000, 2010), IBGE (2000, 2010, 2018) e Inep (2015, 2020a).

Figura 2 Médias do atendimento educacional municipal segundo localização e complexidade dos municípios, 2014 e 2019 - %

Dessa maneira, pode-se inferir que as diferenças no atendimento entre os municípios se ampliam não somente pela diminuição da capacidade dos municípios menos complexos na oferta de serviços, mas são acirradas pela distância desses municípios até grandes centros urbanos; como exemplo, a média de atendimento dos municípios intermediários remotos era de 22,9% em 2019, enquanto a dos intermediários adjacentes (mais próximos dos centros urbanos) era de 33,0%, uma diferença de 10,0%.

Os resultados analisados à luz da Meta 1 do PNE e apresentados na Tabela 6 refletem somente o ano de 2019. Uma vez que se trata de meta, o objetivo aqui é analisar quão distante do objetivo final está o atendimento educacional das crianças com até 3 anos. Os resultados indicam que 4.764 municípios do país, 85,6% do total, não alcançaram a referência estabelecida pelo PNE. Somente 801 municípios (14,4%) atendem pelo menos 50,0% da sua população com até 3 anos. Os municípios que não alcançaram a meta estabelecida no PNE atendem em média 27,1% das crianças nessa faixa etária e, entre os municípios que alcançaram a meta, o atendimento médio é de 62,5%.

Tabela 6 Distribuição dos municípios segundo atendimento educacional em relação à meta do PNE em 2019

| Alcance da meta do PNE |

Distribuição dos municípios | Média de atendimento |

|

|---|---|---|---|

| Número | % | ||

| Não alcançaram | 4.764 | 85,6% | 27,1% |

| Alcançaram | 801 | 14,4% | 62,5% |

| Intervalo de atendimento | |||

| Até 25% | 2.024 | 36,4% | 15,5% |

| 26% a 50% | 2.740 | 49,2% | 35,7% |

| 51% a 75% | 696 | 12,5% | 58,9% |

| Acima de 75% | 105 | 1,9% | 86,8% |

| Total | 5.565 | 100,0% | |

Fonte: Elaboração dos autores a partir de dados do Datasus (Ministério da Saúde, 2000, 2010), IBGE (2000, 2010, 2018) e Inep (2015, 2020a).

A Tabela 6 apresenta, também, a categorização dos municípios em quatro grupos conforme o intervalo de atendimento. O grupo mais numeroso atende de 26% a 50% da sua população com até 3 anos, e o menor grupo, somente 105 municípios, atende acima de 75% dessa faixa etária. Os resultados evidenciam que mais de um terço dos municípios do país, 2.024, atendem, em média, 15,5% das crianças com até 3 anos.

O mapa representado na Figura 3, adiante, reflete a distribuição espacial do atendimento educacional a partir das categorias descritas na Tabela 6. Nota-se pela predominância da cor vermelha a existência de muitos municípios que atendiam, em 2019, no máximo 25% das crianças com até 3 anos. A região Norte do país, regiões fronteiriças do Centro-Oeste próximas à Bolívia, região norte de Minas Gerais e Jequitinhonha, meio-norte e sertão nordestino são exemplos de localidades que apresentam predominância de municípios com esse perfil.

O mapa também evidencia que municípios com maior atendimento educacional estão localizados com maior frequência no eixo Sudeste-Sul do país, com destaque para o estado de São Paulo, noroeste e oeste do estado do Paraná, Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul. Nessas localidades, há maior número de municípios que atendem pelo menos 50% das crianças com até 3 anos de idade.

DISCUSSÃO

Os resultados apresentados neste artigo revelaram cenário de crescimento contínuo do atendimento às crianças com até 3 anos no primeiro quinquênio do PNE. Embora esse avanço seja relevante, o atendimento médio municipal de 32,2% encontrado em 2019 é muito próximo da meta intermediária do primeiro PNE do período pós-constitucional brasileiro, aprovado em 2001, 18 anos antes. Segundo esse documento, em 2006, o atendimento educacional dessa população deveria ser de 30,0% (Lei n. 10.172, 2001). Esse cenário de pouco avanço em quase vinte anos revela a lentidão na ampliação do acesso à creche.

Os resultados descritivos demonstraram a existência de desigualdades no atendimento, uma vez que, nos anos analisados, foram detectados municípios que não atendiam qualquer criança com até 3 anos. Em 2014, existiam 121 municípios sem registro de atendimento educacional e, em 2019, foram detectados 115 municípios nessa situação. Dados do Inep (2015) indicam que, desses 115, 66,0% havia registrado atendimento no ano de 2014. Esse cenário indica retração local no acesso à creche no período em que há um PNE vigente, e deveria ocorrer o contrário, isto é, o estímulo à ampliação do atendimento.

No outro extremo, foram detectados municípios com atendimentos superiores a 100,0%. Esse cenário sugere algumas hipóteses. A primeira aponta para o fato de esses municípios atenderem crianças de cidades vizinhas, o que configuraria um problema, pois seus sistemas de ensino poderiam estar pressionados em termos de execução e oferta do serviço público educacional, atendendo mais crianças que sua população. A outra hipótese está relacionada às estimativas populacionais. A literatura (O’Hare, 2014; Unesco, 2017; Wong et al., 2020) tem demonstrado serem muito comuns, em operações censitárias e estimativas populacionais, a subcobertura e a subenumeração de populações de crianças mais novas. Nesse caso, essa segunda hipótese incide no fato de as populações desses municípios estarem subenumeradas e, dessa maneira, o número de matrículas escolares apresentar-se-ia superior à população estimada (enumerada), resultando em atendimento superiores a 100,0%. Nesse cenário, é indicada a realização de outras estimativas para atualização do tamanho da população em questão.

Possibilidades para outros estudos seriam realizar escrutínio da situação desses municípios com análise da cobertura censitária, das taxas de atendimento em municípios vizinhos e na microrregião, de situações de conurbação urbana, da existência de casos em que os pais levam consigo seus filhos para estudarem perto do trabalho em cidades próximas, além de questões relacionadas a sub-registros e subnotificações de nascimentos.

A distribuição regional dos municípios revelou a existência de grande desigualdade no acesso à creche. Os resultados apontaram dois extremos: municípios localizados na região Sul do país apresentando as mais altas médias de atendimento, e municípios da região Norte apresentando as mais baixas. Os resultados da Pnad Contínua Anual de 2019 também confirmaram a existência de desigualdade entre regiões do Brasil, ao apontar diferença no atendimento entre as regiões Norte e Sul do país na ordem de 25,7% (IBGE, 2020).

Ao analisar a evolução das desigualdades educacionais no Brasil utilizando dados da Pnad com recorte temporal de 1992 a 2007, Castro (2009) identificou que o acesso à creche era desigual entre regiões do país, zonas urbanas e rurais, entre famílias pertencentes a extratos socioeconômicos ricos e pobres e entre pretos e brancos. Conforme o autor, crianças de áreas urbanas apresentavam porcentagem de acesso três vezes maior que crianças residentes em regiões rurais. Entre as crianças pobres, pertencentes a famílias posicionadas no quintil inferior da renda, a oportunidade de acesso à creche era três vezes menor em comparação com a das crianças mais abastadas pertencentes ao quintil mais elevado. Segundo o autor, essas desigualdades eram persistentes ao longo do período observado.

A desigualdade no acesso apontada por Castro (2009) se replica nos resultados deste trabalho. Ao demonstrar que municípios urbanos apresentaram maior média de atendimento em comparação com municípios rurais e remotos, foi apontada a existência de desigualdades por localização, ou seja, crianças e famílias que residem em municípios com disponibilidade e oferta de serviços mais complexos, como saúde, educação e transportes, apresentam maiores oportunidades de acesso a creches em comparação com residentes de municípios rurais que ofertam serviços em menor complexidade.

Este trabalho, ao evidenciar que aproximadamente 85% dos municípios do país não atendem 50% das crianças com até 3 anos, aponta cenário preocupante, uma vez que, embora a meta adotada como referência nesta investigação seja semelhante à meta nacional, ela já havia sido estabelecida no PNE de 2001 (Lei n. 10.172, 2001). Nesse caso, mais de 4.700 municípios não alcançaram o patamar mínimo de atendimento estabelecido há aproximadamente vinte anos. A lentidão na ampliação do acesso à creche nos municípios brasileiros e a baixa média de atendimento na metade da vigência do PNE indicam que será difícil cumprir a meta estabelecida para 2024. Essa tendência é confirmada no 3º Relatório de Monitoramento do PNE, publicado pelo Inep em 2020, o qual aponta, a partir da “análise tendencial da cobertura de 0 a 3 anos, que até 2024 o Brasil não deve ultrapassar o índice de 45% de cobertura de 0 a 3 anos, ficando aquém do que estabelece a Meta 1 do PNE” (Inep, 2020b, p. 13).

A desigualdade no acesso à creche decorrente do contexto socioeconômico é um assunto bastante explorado na literatura. Estudos têm identificado que crianças de extratos mais carentes da sociedade apresentam mais dificuldades em acessar os serviços educacionais (European Commission, 2011; Simões & Lima, 2016; Vandenbroeck & Lazzari, 2014). Os resultados apresentados neste trabalho evidenciaram a existência desse tipo de desigualdade no acesso à creche.

O NSE dos municípios não está sob o controle das secretarias municipais de educação, mas o contexto de dificuldades socioeconômicas das famílias deve estar na pauta da oferta de vagas em creches, principalmente se as famílias forem chefiadas por mulheres que precisam trabalhar. Dessa forma, diferentes procedimentos administrativos e organizacionais devem ser utilizados de modo a permitir o planejamento e o atendimento das crianças nessas instituições. O PNE apresenta duas estratégias da Meta 1 que podem contribuir para o planejamento da oferta nos municípios:

1.3) realizar, periodicamente, em regime de colaboração, levantamento da demanda por creche para a população de até 3 (três) anos, como forma de planejar a oferta e verificar o atendimento da demanda manifesta; . . .

1.17) estimular o acesso à educação infantil em tempo integral, para todas as crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos, conforme estabelecido nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. (Lei n. 13.005, 2014).

Essas são ações passíveis de desenvolvimento e gerenciamento municipal e, como estão previstas em um documento mandatório do país, devem ser colocadas em prática de modo a estruturar a oferta educacional para que as crianças e familiares tenham o seu direito atendido.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O PNE aprovado em 2014 apresentou ao país os objetivos educacionais sobre os quais o poder público, a sociedade civil e as comunidades de pesquisa deveriam se debruçar por um período de dez anos. Entre eles, está o acesso à creche para as crianças com até 3 anos de idade, demanda urgente que carece de atenção e políticas públicas que permitam a ampliação da porcentagem de crianças atendidas. Os resultados aqui apresentados revelaram um contexto municipal, em cinco anos de vigência do PNE, aquém do esperado, uma vez que mais de 4 mil municípios não atendem, em média, mais que 30,0% das suas crianças com até 3 anos.

As evidências trazidas neste artigo, de que municípios mais distantes dos grandes centros e mais carentes economicamente apresentam baixo acesso à creche, revelam discrepâncias no cumprimento do direito à educação. A oferta de educação infantil, enquanto uma política pública que ocorre sob a responsabilidade municipal, necessita de articulação que envolva não somente esses entes federados, mas os três níveis governamentais, de modo corresponsável no planejamento, oferta e garantia de atendimento educacional para as crianças pequenas.

No novo ciclo do PNE que se aproxima, espera-se que os debates nas arenas públicas que envolvam o acesso às creches possam levar em consideração, na definição de metas, a heterogeneidade regional do país, a vinculação de metas para os municípios - e não somente em nível nacional - e a participação dos três níveis governamentais no planejamento da oferta educacional para as crianças com até 3 anos. Dessa maneira, espera-se que o direito à educação, expresso constitucionalmente, seja cumprido para as crianças pequenas.