Introdução

Estou convencido de que não há questão educacional mais crucial hoje em dia do que o currículo. Para colocar o problema mais diretamente, precisamos responder à pergunta: “o que todos os alunos deveriam saber ao deixar a escola”? (YOUNG, 2014, p. 192).

O estudioso Young (2014) entende que é imprescindível problematizarmos a noção de currículo. “Como críticos, nossa tarefa deveria ser a análise das premissas e dos pontos fortes e fracos dos atuais currículos, além de analisar também os modos como o currículo conceitual é usado” (YOUNG, 2014, p. 194). Outro estudioso da área, Sacristán (2017, p. 16), assevera que o currículo não pode ser entendido como “algo evidente e que está aí, não importa como o denominamos”, isto é, como aquilo que o alunado estuda. Longe disso, defende-se uma noção dinâmica de currículo que se adéque às práticas e aos saberes do cotidiano, uma forma flexível de unificar e organizar conteúdos.

Nesse sentido, este artigo objetiva refletir sobre o currículo escolar que, nos últimos, anos, vem aderindo a novos conteúdos. Ponderamos, em acordo com Sacristán (2017, p. 20), que “na ação de ensinar, não se transmite literatura, conhecimento social ou ciência de modo abstrato, mas um pouco de tudo isso modelado especialmente pelos usos e contextos escolares”. Pensando nisso, selecionamos dois campos recentemente inseridos nos currículos das escolas: as relações étnico-raciais e a cultura de paz.

O primeiro conteúdo foi aplicado aos currículos graças à Lei nº 10.639/2003, que tornou obrigatório o ensino de relações étnico-raciais e História e Cultura Afro-brasileira (BRASIL, 2003)1. A inserção do segundo tema decorre da Lei nº 13.663/2018, que alterou o art. 12 da Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) para incluir, entre as obrigações das unidades de ensino, a promoção de medidas de prevenção, de conscientização e de combate a todos os tipos de violência, estimulando a cultura de paz (BRASIL, 2018a).

As relações étnico-raciais são estimuladas pela Lei nº 10.639/2003 nos dois parágrafos do artigo 26A:

§1º O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à História do Brasil.

§ 2º Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras (BRASIL, 2003).

Já a cultura de paz é definida da seguinte maneira pela Organização das Nações Unidas (ONU):

[...] como um conjunto de valores, atitudes, tradições, comportamentos e estilos de vida baseados no respeito pleno à vida e na promoção dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, propiciando o fomento da paz entre as pessoas, os grupos e as nações, podendo assumir-se como estratégia política para a transformação da realidade social (ONU, 1999).

Baseada nessas premissas, a legislação brasileira, a partir da Lei nº 13.663/2018, propõe as seguintes ações:

IX - promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática (bullying), no âmbito das escolas;

X - estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas (BRASIL, 2018a).

Para associar as diretrizes legais desses dois dispositivos, propomos integrar jogos digitais educacionais aos processos de ensino e de aprendizagem (COELHO; COSTA; MATTAR, 2018; HUIZINGA, 2012; PRENSKY, 2001). COELHO (2014) explica que, com as mudanças advindas da evolução da web 2.0, diferentes esferas da sociedade foram transformadas. De acordo com Huizinga (2012), considera-se jogo

[...] uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e espaço, segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e alegria e de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana (HUIZINGA, 2012, p. 33).

Assim, os jogos digitais são aqueles que estão associados às tecnologias digitais, isto é, às plataformas inter-relacionadas pela e na internet. Compreendemos, ainda, que os jogos, quando integrados ao ambiente escolar, auxiliam o desenvolvimento cognitivo e perceptivo dos alunos (EGUIA-GOMEZ; CONTRERAS-ESPINOSA; SOLANO-ALBAJES, 2012). Partimos, portanto, de uma concepção de integração dos jogos digitais aos processos de ensino e de aprendizagem.

O procedimento de integração difere do de aplicação e do de utilização. Quando se integra um novo elemento a um conjunto de práticas e saberes de uma comunidade, ele faz parte do conjunto e participa de todo o processo que permeia, rodeia e envolve os membros daquele grupo. Por outro lado, quando se aplica ou se utiliza um determinado elemento, o efeito não é o mesmo, porque esse elemento é usado à parte do núcleo cultural estruturante daquele grupo.

Por isso, a proposta de se integrar os jogos digitais é torná-los parte dos processos de ensino e de aprendizagem, (trans)formando a cultura escolar, derrubando as concepções superficiais que entendem os jogos como meras ferramentas suplementares, usadas somente como plano de fundo. Eis o ponto de virada de nossa concepção pedagógica sobre os games: ao invés de somente usar, devemos integrar os jogos à pedagogia escolar.

A ideia nasceu das necessidades advindas da evolução digital, que tem afetado a educação e que possibilitou o aparecimento de distintos instrumentos pedagógicos. Neste estudo, procuramos entender se o ensino de Língua Portuguesa - bem como o de outras áreas do conhecimento - pode ser favorecido pelas práticas pedagógicas diferenciadas que se orientam, apoiam e promovem o acesso do alunado às tecnologias digitais. Essa preocupação está respaldada pela Base Nacional Curricular Comum - BNCC - (BRASIL, 2018b) e pelo Currículo da Cidade de São Paulo (SÃO PAULO, 2017), nos quais também há esse intento.

Para se efetivar essa proposta, o uso das ferramentas digitais em sala de aula não deve ser compreendido como parte secundária dos processos de ensino e de aprendizagem. O jogo torna-se um instrumento integrante e integrador dos conteúdos ensinados, estimulando a interdisciplinaridade dos diversos eixos e campos de estudo, compartilhados pelas disciplinas que compõem o currículo escolar. Desse modo, a presença dos jogos digitais ganha outras características no cenário educacional, pois, sem perder a ludicidade (HUIZINGA, 2012), os jogos permitem a maior socialização, a aprendizagem significativa e a troca mútua de práticas e saberes.

Assim, uma das questões a ser estudada nesta pesquisa é: como o jogo, integrado ao currículo, pode auxiliar o desenvolvimento de temas curriculares e de demandas sociais.

Problematizando a noção de currículo

Em acordo com a proposta de Pacheco (2001, p. 101), uma relação é estabelecida entre “os professores pelo seu papel de construtores diretos de um projeto de formação [e] os alunos pelas suas experiências que legitimam e modificam este mesmo projeto”, a qual permite compreender o currículo como processo. Nesse sentido, o currículo pode ser considerado uma práxis, porque, conforme defende Sacristán (2000, p. 101), ele pressupõe “configuração, implantação, concretização e expressão de determinadas práticas pedagógicas e em sua própria avaliação, como resultado das diversas intervenções que nele se operam” (SACRISTÁN, 2000, p. 101).

Partindo da concepção de currículo como práxis em construção e transformação, Sacristán (1998) afirma:

O valor de qualquer currículo, de toda proposta de mudança para a prática educativa, se comprova na realidade na qual se realiza, na forma como se concretiza em situações reais. O currículo na ação é a última expressão de seu valor, pois, enfim, é na prática que todo projeto, toda ideia, toda intenção, se faz realidade de uma forma ou outra; se manifesta, adquire significado e valor, independentemente de declarações e propósitos de partida. Às vezes, também, à margem das intenções, a prática reflete pressupostos e valores muito diversos (SACRISTÁN, 1998, p. 201).

Ainda ancorados nas proposições de Sacristán (2000, p. 48-49), salientamos algumas das características que amparam a constituição de um currículo condizente com as demandas sociais e que possibilitam a emancipação dos alunos:

o conteúdo do currículo deve permitir a construção social dos educandos, como seres ativos na formação de seu próprio saber, tendo como colaborador o saber dos professores;

o currículo deve considerar o contexto social e cultural, uma vez que a aprendizagem ocorre em um espaço que compartilha os valores de um determinado grupo cultural;

o conteúdo do currículo deve se fundamentar em aspectos empíricos, que apontem as problemáticas políticas, econômicas e sociais de um determinado período histórico, porque essas distensões interferem e se refletem na prática de uma instituição e em suas escolhas curriculares;

o currículo deve ser compreendido como processo em ação que abrange o planejamento, a ação e a avaliação;

o currículo é um tipo de criação social, formado por diferentes valores, crenças e ideias, os quais constituem a sua base.

Todos esses aspectos constroem a ideia de currículo, desenvolvida por Sacristán (1998, 2000, 2017). O estudioso, ao propor o currículo como uma práxis, flexibiliza e dinamiza as diretrizes que compõem essa noção. E esse entendimento faz do currículo parte de um processo maior, no qual estão presentes distintas dimensões de decisão e atuação intrinsecamente associadas, sendo, portanto, interdependentes à própria constituição dos currículos - sejam eles da área da Educação ou não. O estudioso, de maneira metodológica, destaca as seguintes dimensões, e nós as situamos no contexto escolar:

dimensão das práticas organizativas: currículo estruturado de acordo com a hierarquia funcional e organizacional da unidade escolar;

dimensão das práticas de desenvolvimento: currículo organizado conforme as práticas docentes e discentes;

dimensão política e administrativa: cur-rículo estabelecido e regulamentado no projeto político-pedagógico da unidade escolar e em conformidade com a legislação vigente;

dimensão da reelaboração na prática: currículo em transformação seguindo as mudanças das ideias e do planejamento dos professores, da gestão pedagógica e administrativa e da própria comunidade escolar.

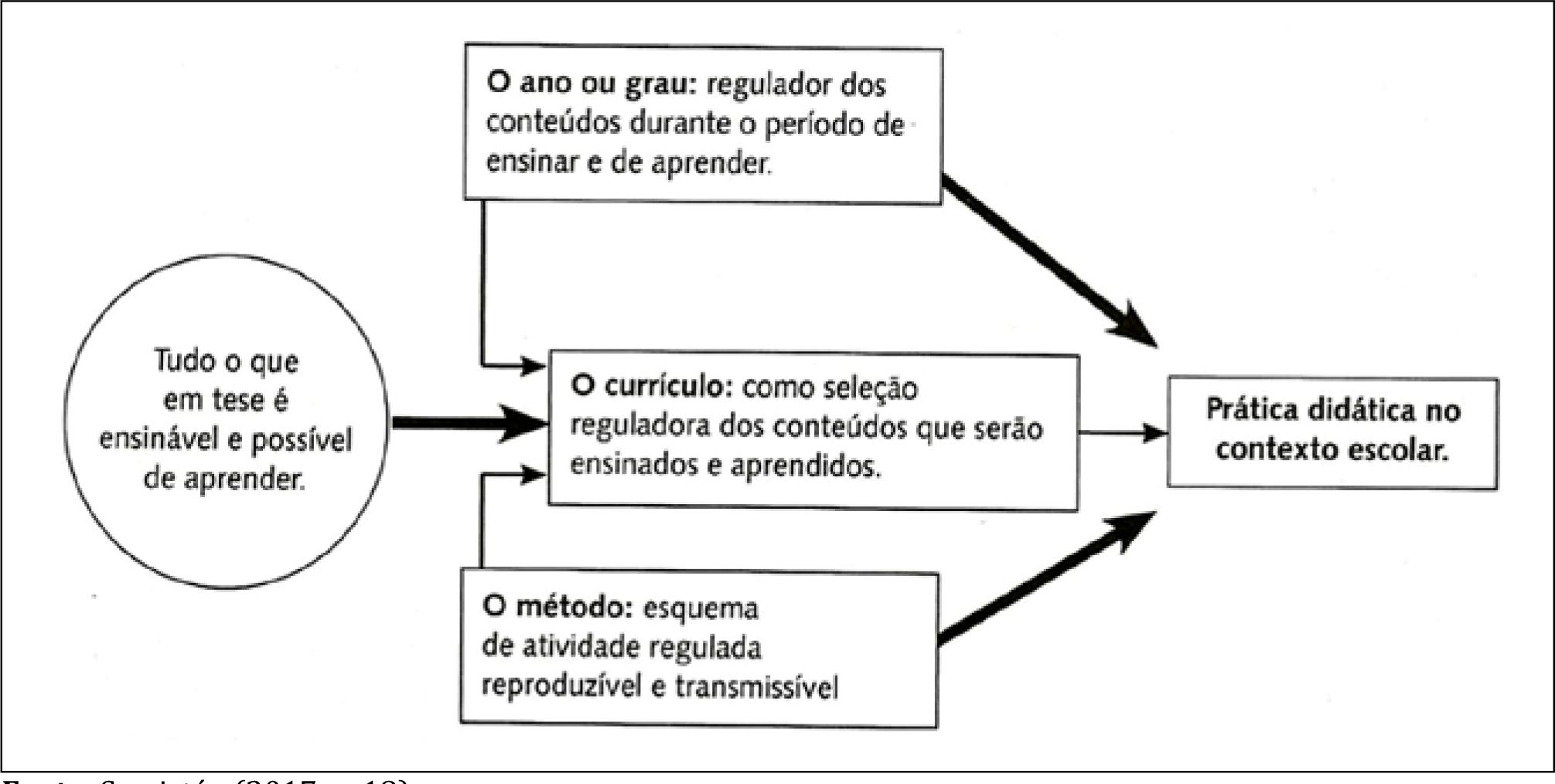

Podem existir outras dimensões, mas elencamos as principais observações ressaltadas em seus últimos estudos acerca da temática dos currículos. Além disso, Sacristán (2017) sintetiza um aspecto relevante no entendimento da noção de currículo: o poder regulador. Para explicar esse aspecto, o estudioso fez uma esquematização, indicada na Figura 1:

Como se pode apreender pelo esquema na Figura 1, o poder regulador do currículo está associado não somente à organização, mas também à unificação do objeto de ensino, do método e do ano ou grau em que a prática didática atuará. Embora a escolha do objeto de ensino, o método e o grau/ano impliquem diretamente na prática didática dos docentes, o currículo é o regulador desses aspectos no panorama geral do processo de ensino e aprendizagem, pois seleciona, organiza e hierarquiza conteúdos, práticas e funções.

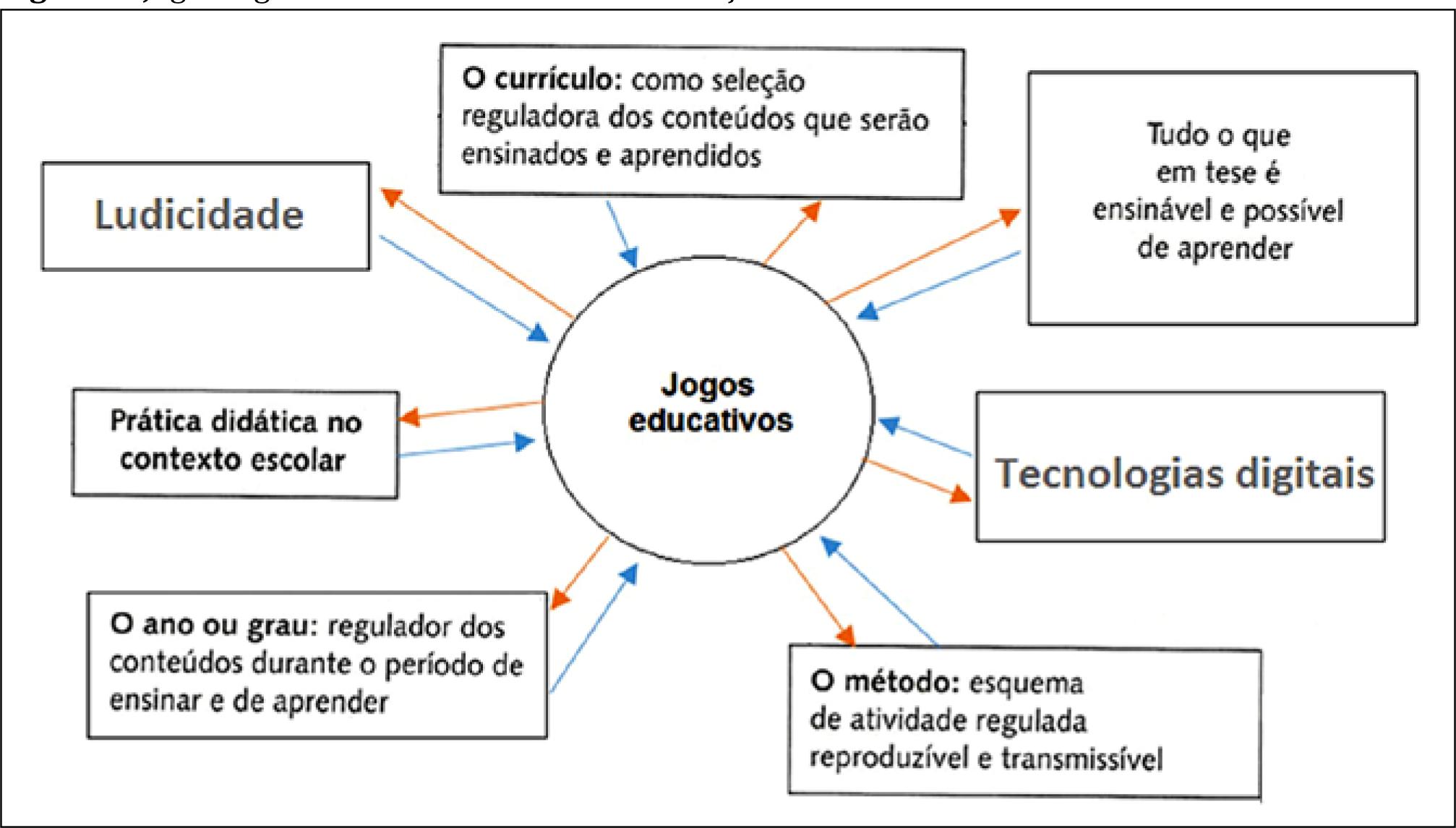

Pensando nesses aspectos do currículo, propomos que os jogos educativos sejam entendidos como integradores e integrados nas matrizes curriculares. Justificamos esse posicionamento visto que os jogos educativos, além de considerarem todos os pontos de interface entre o “tudo o que é em tese ensinável e possível de aprender” e a “prática didática no contexto escolar”, como contemplou Sacristán (2000), também acolhem a ludicidade e as tecnologias digitais - dentre outros fatores que não salientamos neste estudo (COELHO; COSTA, 2016; 2022). Esquematizamos essa proposta na Figura 2:

Fonte: Própria autoria, baseados em Sacristán (1998; 2000; 2017) e em Young (2014).

Figura 2 Jogos digitais educativos e suas inter-relações

O esquema da Figura 2 demonstra que os aspectos que interferem na constituição das matrizes curriculares também podem ser considerados na construção de um jogo - como outras propostas já incentivaram, pois consideram que os jogos estimulam os processos cognitivos (VALENTE, 2005; 2016). Por isso, fazer um jogo é refratar as dimensões sociais de um período sociocultural. Parte desse pressuposto, portanto, a intervenção pedagógica que propusemos à unidade escolar selecionada. Ao estimular que os alunos construíssem jogos educativos digitais, tencionávamos enriquecer a prática didática no contexto escolar, já que os alunos e seus professores seriam estimulados a dar vida aos objetos de ensino, isto é, construir narrativas, descrever personagens, fazer roteiros, dentre outras atividades que, além de exercitar as faculdades da linguagem, promovem a socialização. No caso do projeto de intervenção pedagógica realizado, outra questão a ser estudada consiste em verificar se os jogos também conseguem promover as relações étnico-raciais e a cultura de paz.

Assim, esta pesquisa tem como objetivo entender a integração entre o currículo de Língua Portuguesa e a tecnologia, especialmente os jogos digitais, a partir das relações étnico-raciais. Para isso, consideramos as potencialidades das tecnologias educacionais estudadas por meio de uma pesquisa-ação.

Metodologia da pesquisa

A pesquisa realizada é de caráter quantitativo e qualitativo e assume, como procedimento metodológico, a pesquisa-ação, assim definida por Thiollent (2004, p. 14):

[...] é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo.

Para este estudo houve a participação ativa de dois dos autores, segundo as condições propostas por Thiollent (2004), atribuindo, portanto, validade metodológica à pesquisa -ação. A pesquisa foi realizada em uma escola municipal situada na cidade de São Paulo-SP onde foi estudada a proposta pedagógica com jogos digitais educativos2. A unidade selecionada apresentou as condições técnicas e pedagógicas adequadas para abrigar a pesquisa, bem como ofereceu a autorização para receber e orientar os processos de ensino e de aprendizagem por meio de games educativos na perspectiva teórico-metodológica deste estudo.

Dois dos autores estiveram presentes nas aulas de Língua Portuguesa e nas de Tecnologias de Aprendizagem - outrora chamada de Informática Educativa - durante todo o período de execução do projeto, acompanhando pedagogicamente o planejamento das aulas e a sua posterior execução, a aplicação de tarefas e suas respectivas correções e também a mediação de conflitos dentro e fora da sala de aula da turma do 7º ano selecionada, envolvendo 30 alunos. Participamos de quatro reuniões pedagógicas institucionais e de duas reuniões de pais e mestres, dos planejamentos semanais das aulas das duas disciplinas citadas durante todo o período da pesquisa e de seis atividades extracurriculares com alunos da turma selecionada. Nesse processo, houve uma intensa interação entre os alunos e os proponentes, entre os proponentes e os professores selecionados, bem como entre os proponentes e a equipe pedagógica e a gestora, tornando possível o reconhecimento das necessidades pedagógicas da unidade social selecionada e as potencialidades de atuação dos proponentes.

Como condições técnicas e pedagógicas, destacamos que a escola possui um laboratório de informática com trinta computadores atualizados e conectados à internet. Ela também conta com um professor permanente, especializado nas tecnologias digitais, que, na nomenclatura funcional da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo (SME-SP), recebe a descrição de Professor Orientador de Informática Educativa (POIE). A professora de Língua Portuguesa aceitou participar do projeto proposto pelos pesquisadores deste artigo, e a gestão da unidade deu todo o apoio para a realização do referido projeto.

A pesquisa contou com uma atuação conjunta dos dois professores da escola e de dois dos autores da pesquisa. Tanto os docentes selecionados quanto os proponentes participaram ativamente das discussões sobre o que fazer, como fazer e quais seriam as funções e atribuições de cada um no projeto de execução. As aulas foram compartilhadas, ou seja, os proponentes e os professores partilharam o papel docente durante a execução do projeto, sendo ambos responsáveis por propor, aplicar, recolher, corrigir e comentar as atividades com o alunado. O projeto foi realizado durante as aulas de Língua Portuguesa - cinco aulas por semana - e nas de Informática Educativa - uma aula por semana - para não comprometer o andamento do projeto político-pedagógico da escola no que se refere aos objetivos de ensino e de aprendizagem propostos.

Participaram 30 alunos de 7º ano, na faixa etária entre doze e treze anos. Os trabalhos foram realizados no período de junho a setembro de 2019. A presença de dois dos autores da pesquisa totalizou 120 horas, sendo 30 horas de observação participante (levantamento das informações, relações com a gestão da escola, participação nas aulas de Língua Portuguesa e Informática Educativa), 60 horas de projeto de intervenção pedagógica e 30 horas de discussão dos resultados finais e apresentação para a equipe gestora e professores.

A pesquisa que origina este artigo advém da participação ativa dos pesquisadores no referido lócus escolar nas 120 horas supracitadas. O método adotado foi a pesquisa-ação, que ocorreu por meio de questionários aplicados aos alunos, aos seus pais/responsáveis e aos professores da turma selecionada. Para manter o anonimato dos participantes da pesquisa e em concordância com os termos do Comitê de Ética, as perguntas e as respostas foram apresentadas de forma geral para não especificar os detalhes de cada participante. Os dados foram coletados por meio do Google Forms e tabulados utilizando fórmulas do Excel. O trabalho foi de campo, serviu para a coleta de dados e a análise in loco da realidade escolar. O processamento dos dados foi realizado por meio da coleta das respostas via link enviado aos pais/responsáveis e na resposta ativa nas aulas de informática. A tabulação dos resultados foi posteriormente executada pelos pesquisadores. A vivência na escola, durante as 120 horas, serviu para que os pesquisadores pudessem contextualizar os dados coletados e, de fato, validar as respostas obtidas por meio da observação, vivência e interação direta com o público-alvo. Esses são os procedimentos, recursos e instrumentos adotados nesta pesquisa.

Panorama das condições da escola, dos participantes e do que foi realizado pelos alunos

Durante a execução do projeto, a interação com o alunado ocorreu a todo o momento. Os alunos procuraram sanar suas dúvidas, tanto com os proponentes quanto com os próprios professores da turma. Isso reforçou o papel docente de cada um, criando uma atmosfera de intercâmbio entre os saberes e as práticas dos pesquisadores com dois docentes da unidade - resultado, a nosso ver, da preparação que antecedeu a execução.

As orientações dos professores foram acolhidas no projeto de intervenção pedagógica, e as propostas foram aceitas pelos professores. Ressaltamos que a principal dificuldade dos professores, inicialmente, foi a de compreender o funcionamento de um projeto na interface escola/universidade, pois não havia a cultura desse tipo de parceria, já que essa estava sendo a primeira experiência daquela unidade escolar específica.

Outro obstáculo foi a falta de sistematização de dados das aulas. De modo geral, os dois professores selecionados não tinham uma prática de coleta, seleção e organização de dados durante a execução de suas aulas - isso ficava restrito aos momentos de avaliação. Para contornar essa problemática, a participação dos pesquisadores foi imprescindível, visto que os proponentes puderam coletar os dados sobre a turma e entender, por sua vez, as práticas docentes dos dois professores e de suas rotinas de atividades. Com isso, o projeto de intervenção pedagógica foi sendo construído, aos poucos, a partir dessa coleta diária de informações das aulas de Língua Portuguesa e de Informática Educativa. Depois, ao longo da execução, também foram efetuadas adequações ao projeto por ambas as partes, o que refletiu nos resultados positivos verificados durante a execução.

Como meio de integração entre os jogos e a proposta pedagógica da unidade escolar selecionada, optamos pela ferramenta digital FazGame (2018), desenvolvida por Carla Zeltzer e Antônio Flávio Oliveira Ramos. Essa plataforma tem como objetivo auxiliar os pesquisadores, os professores e os alunos do ensino básico a produzirem games educativos. De maneira geral, o FazGame é uma plataforma que possibilita a criação e a edição de jogos, com finalidade pedagógica, sem a necessidade de saber programar. Para isso, a ferramenta oferece templates e sistemas de automatização de processos de programação para educadores e educandos elaborarem seus próprios jogos. Durante a edição dos templates, os alunos e os professores podem relacionar as imagens, as personagens e os cenários com os conteúdos curriculares.

A opção pela plataforma FazGame deve-se também ao fato de ser uma ferramenta digital, parcialmente gratuita e disponível na internet. Criada em 2013, ela já demonstrou ser bastante eficiente na criação e na edição de jogos on-line relacionados aos diferentes e diversos conteúdos escolares (COELHO; COSTA, 2016). Caracteriza-se como uma ferramenta pedagógica, pois possibilita a promoção, a discussão e a criação de conteúdos disciplinares e afins no contexto educacional.

Como arcabouço teórico, este estudo retoma algumas abordagens sobre games relacionados à área da educação em perspectiva interdisciplinar (HUIZINGA, 2012; SACRISTÁN, 1998; 2000; 2017). A partir desses aportes teóricos, os games digitais são entendidos como mais uma ferramenta pedagógica e, como tal, podem ser integrados à sequência didática do professorado.

Além da questão da integração dos games ao currículo, o estudo tinha como meta estimular o ensino e a aprendizagem de conteúdos curriculares sobre as relações étnico-raciais e a cultura de paz. Esses temas foram selecionados, primeiramente, por terem sido inseridos nas obrigações curriculares das unidades escolares há pouco tempo, como já salientamos. Em segundo lugar, por comporem temas transversais, que devem perpassar todas as disciplinas e, por terem esse aspecto, muitas vezes não são sistematizados nas propostas pedagógicas ou são, até mesmo, preteridos frente aos conteúdos já tradicionalmente ensinados - como, no caso da Língua Portuguesa, o ensino de regras gramaticais. As duas ações foram realizadas de maneira sistematizada na unidade social da escola selecionada.

Síntese do projeto de intervenção pedagógica

A escola selecionada permitiu que os proponentes do projeto tivessem acesso às fichas de matrícula dos alunos do 7º ano e também ao caderno de ocorrências. Por meio desses documentos, foi possível analisar como os responsáveis por esses educandos declaravam a identificação racial de cada um. O método é intitulado heteroatribuição, conforme explica Osorio (2003), consultor da Diretoria de Estudos Sociais do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), que investigou o sistema classificatório de cor ou raça do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE):

Existem basicamente três métodos de identificação racial, que podem ser aplicados com variantes. O primeiro é a autoatribuição de pertença, no qual o próprio sujeito da classificação escolhe o grupo do qual se considera membro. O segundo é a heteroatribuição de pertença, no qual outra pessoa define o grupo do sujeito. O terceiro método é a identificação de grandes grupos populacionais dos quais provieram os ascendentes próximos por meio de técnicas biológicas, como a análise do DNA (OSORIO, 2003, p. 9).

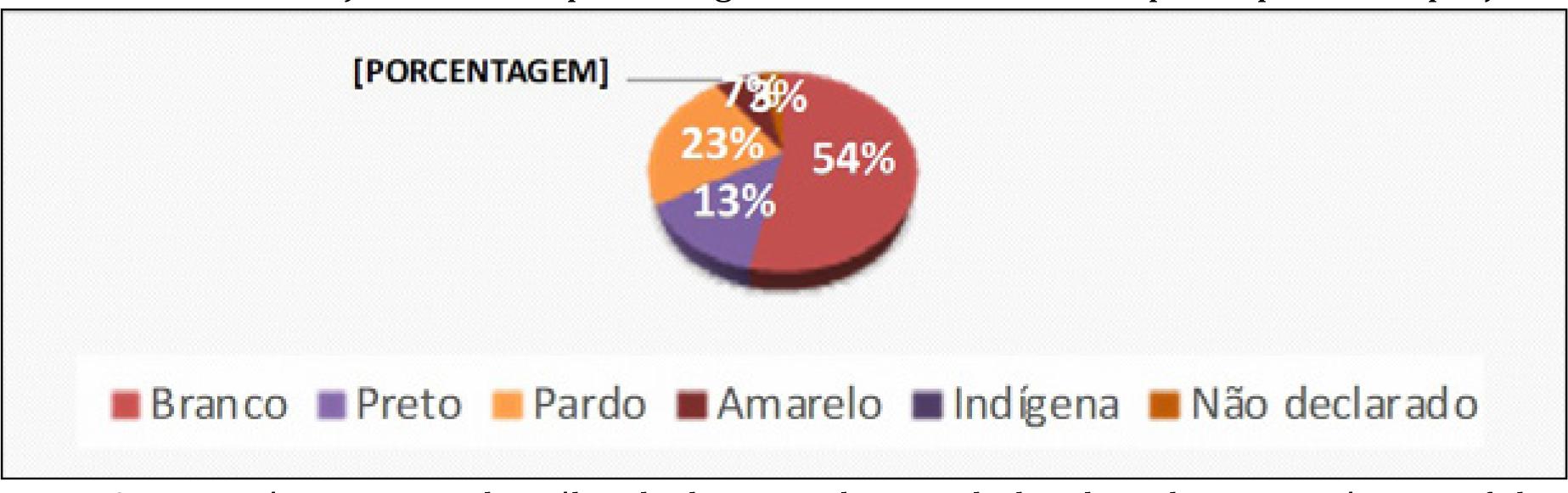

Embora o método biológico não seja utilizado nem pelo IBGE - que utiliza a autoatribuição e a heteroatribuição -, nem pelos registros escolares, ele não pode ser desprezado, pois, conforme explica Osorio (2003, p. 11), “mesmo quando se trata de raças socioculturais, há de se reconhecer também um embasamento biológico”. O estudioso ainda afirma que “o grande problema, portanto, dos métodos de identificação biológicos reside no fato de não haver correspondência entre as ‘raças’ que a genética pode oferecer e o que as sociedades entendem por raça” (OSORIO, 2003, p. 11). Por isso, como os alunos que participaram da pesquisa não podem civilmente responder por suas ações, consideramos neste estudo a heteroatribuição assinalada por parte de seus responsáveis. O Gráfico 1 mostra as porcentagens da identificação racial dos alunos do 7º ano que participaram do projeto realizado:

Fonte: Autoria própria, a partir da análise das heteroatribuições declaradas pelos responsáveis nas fichas de matrícula.

Gráfico 1 Identificação racial em porcentagem dos alunos do 7º ano participantes do projeto

As cinco opções presentes na ficha seguem a diretriz do IBGE que adota, desde 1991, a classificação em cinco categorias: branco, preto, pardo, amarelo e indígena. Há, ainda, uma sexta alternativa, não declarado, advinda dos responsáveis que não preencheram completamente a ficha de inscrição de matrícula ou se negaram a oferecer uma identificação racial de seus tutelados. Pelo Gráfico 1, pode-se depreender que 54% (dezessete alunos) foram declarados brancos. Em segundo lugar, estão os considerados pardos, com 23% (sete alunos); em terceiro, os pretos, com 13% (quatro alunos); em quarto, os amarelos, com 7% (dois alunos). Um aluno não teve sua identificação racial declarada (3%). Nenhum dos responsáveis afirmou que seu tutelado possuía identificação racial indígena.

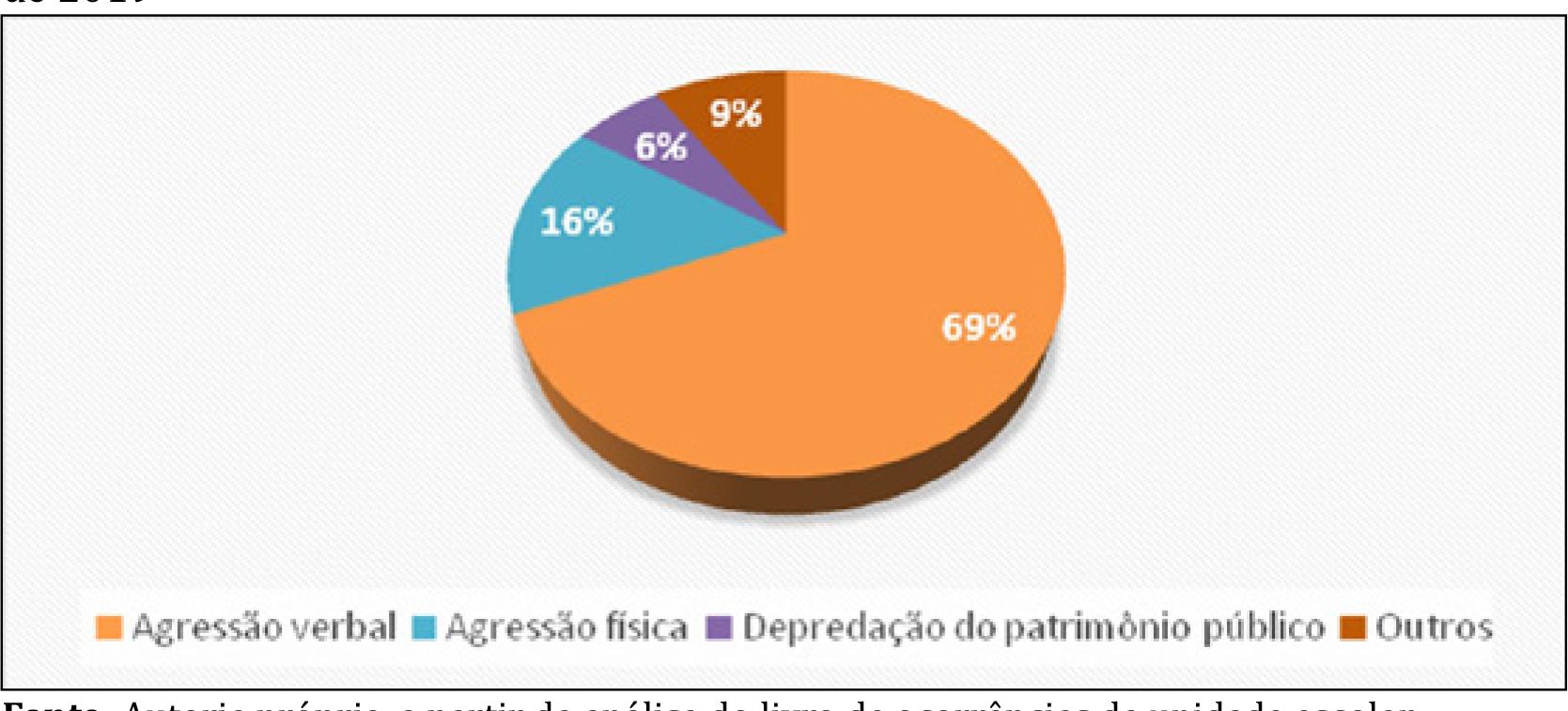

Sobre as ocorrências, o registro é feito diariamente quando algum aluno, professor ou funcionário infringe as normas do regime escolar. Esse regime foi reformulado em 2014 pelo Conselho Escolar, aprovado em Assembleia Geral, com pais, alunos, professores e comunidade externa no mesmo ano e encontra-se em vigor até o presente momento. Três são as principais infrações anotadas no livro: (a) agressão verbal (xingamentos, calúnias, injúrias, desacato ao funcionário público e afins); (b) agressão física (ato em que um indivíduo prejudica ou lesiona outro, de maneira intencional, com maior ou menor violência); e (c) depredação do patrimônio público (riscar carteiras, cadeiras, paredes etc.; quebrar vidraças; destruir intencionalmente qualquer material de uso comum). As demais ocorrências possuem menor frequência, como, por exemplo, atraso na entrada, cabular aula, não fazer os exercícios e as tarefas solicitadas pelo docente, dentre outras. O Gráfico 2 indica os dados coletados desses registros:

Resultados e discussão

No segundo semestre de 2019, os alunos criaram seus games com a utilização de temas curriculares, por meio da plataforma FazGame. Antes da execução da intervenção pedagógica, por meio dessa ferramenta, a turma do 7º ano havia registrado 32 ocorrências envolvendo os três tipos de infração. Isso representa uma média de 5,3 ocorrências por mês. Pelo Gráfico 2, podemos notar que a maioria das ocorrências são de agressão verbal, com 69% (22 ocorrências). Em segundo lugar, vem a agressão física, com 16% (cinco ocorrências). A depredação do patrimônio público ficou com 13% (quatro ocorrências) e as demais com 9% (três ocorrências). Esses dados apontam que a maior dificuldade dos alunos está no modo de se relacionar oralmente com seus colegas, indicada pelo número massivo de agressões verbais.

Observando esses índices e coletando relatos dos professores e da equipe gestora, formulamos um projeto de intervenção pedagógica. Antes de aplicá-lo, promovemos uma etapa de observação participante em que foram consideradas as relações entre os alunos, entre os alunos e os professores e entre os alunos e a equipe gestora. Ao todo, a observação durou 30 horas. A partir das anotações diárias dos proponentes do projeto, pudemos verificar os principais pontos de dificuldade dos relacionamentos interpessoais daquela unidade social:

comunicação violenta, com o uso frequente de termos pejorativos e palavras de baixo calão, principalmente entre os alunos;

desrespeito à distância física mínima entre os corpos, pois, em geral, os alunos ficavam se tocando, empurrando um ao outro, o que resultava em pequenos e médios atos de agressão, nem sempre registrados pelos professores e pela equipe gestora;

danos ao patrimônio público, principalmente a carteiras, cadeiras e paredes da sala de aula e do refeitório.

Esses três pontos, a nosso ver, estimulavam as ocorrências naquele ambiente. Por isso, para modificar ou, pelo menos, amenizar essas dificuldades, propusemos à professora de Língua Portuguesa e ao POIE uma observação conjunta a fim de apurar os xingamentos, as calúnias e as injúrias mais frequentes entre os alunos e o campo semântico que sustentava essa comunicação violenta dos discentes. Verificamos que os principais estímulos aos atos de agressão verbal advinham das diferenças étnico-raciais, porque, como se observa no Gráfico 1, não há uma homogeneidade racial na sala, atribuída pelos responsáveis desde a matrícula de seus tutelados, e que estava sendo percebida pelo próprio alunado.

Como os alunos se reconheciam diferentes, eles tinham de lidar emocional e intelectualmente com essas diferenças. Ademais, como não houvera, até então, a atenção educacional de forma sistemática por parte da comunidade escolar a essas diferenças étnico-raciais, os alunos não conseguiam expressar as razões que os induziam à agressão verbal e física, nem os motivos que os levavam a apreciar alguns colegas e depreciar outros. Aportadas essas considerações, os proponentes, a professora de Língua Portuguesa e o POIE se reuniram e, conjuntamente, realizaram o projeto descrito a seguir.

Foi escolhida a disciplina de Língua Portuguesa e suas literaturas pelo fato de que os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (BRASIL, 1998), o Currículo da Cidade de São Paulo (SÃO PAULO, 2017) e a BNCC (BRASIL, 2018b) preveem a inclusão das tecnologias nas escolas a partir do ensino -aprendizagem de língua materna. Além disso, os alunos têm cinco aulas de cinquenta minutos por semana de Língua Portuguesa, totalizando 4 horas e 10 minutos de interação semanal.

Dentre os temas possíveis, escolhemos a temática transdisciplinar do combate ao racismo, que atende a Lei nº 10.639/2003 e a Lei nº 13.663/2018. Priorizamos o ensino de relações étnico-raciais e também de História e Cultura Afro-brasileira. Para isso, escolhemos a figura histórica de Zumbi dos Palmares (16551695) como protagonista para os enredos dos jogos a serem criados pelo alunado. Optamos por essa figura não só pela sua trajetória de resistência à escravidão na História do Brasil, mas também por sua simbologia no movimento negro que, na década de 1990, impulsionou as políticas públicas educacionais, como explica Dias (2004, p. 8):

[...] o processo de discussão da LDB cruza-se com outros movimentos e no caso em análise a questão de raça nas LDBS tem dois importantes marcos impulsionadores: o Centenário da Abolição, 1988, e os 300 anos da morte de Zumbi dos Palmares, 1995. O movimento social negro vive intensamente o Centenário da Abolição da Escravatura. Ocorre no Brasil inteiro. E em São Paulo e no Rio em particular, eventos, publicações de pesquisa, matérias de jornais sobre a situação da população negra no Brasil, dentre os temas a Educação recebe uma atenção especial. Em 1995, são comemorados pelo movimento social negro os 300 anos da morte de Zumbi dos Palmares, também, neste momento deflagra-se um intenso e mais elaborado processo de discussões sobre a população negra. Muitas universidades, inclusive a USP, produzem documentos com proposições sobre políticas antirracistas, as chamadas Ações Afirmativas com ênfase na educação. Culminando na Marcha Zumbi dos Palmares: Contra o racismo, pela cidadania e a vida, cerca de 10 mil negros e negras foram a Brasília com um documento reivindicatório que foi entregue ao presidente Fernando Henrique Cardoso.

Compreendendo essa proposta pedagógica, o projeto foi composto por três partes de 20 horas, totalizando 60 horas. A primeira parte consistiu em expor aos alunos vídeos e narrativas curtas sobre a história do Quilombo dos Palmares. Em seguida, foram reproduzidas cenas do filme Cidade de Deus, dirigido por Fernando Meirelles e Kátia Lund, do ano de 2002. Depois dessa contextualização histórica e sensibilização, houve uma roda de conversa, na qual os alunos trocaram experiências sobre o tema do racismo.

Na segunda parte, foi realizada a oficina de produção textual. Os alunos foram organizados em duplas, agrupando-se um aluno de alto rendimento (notas acima de 7,0 pontos) e um aluno de médio (notas entre 6,9 a 5,0 pontos) ou baixo rendimento (notas inferiores a 5,0 pontos). Nomeamos essa segmentação em pequenos grupos de duplas produtivas, porque os alunos de alto rendimento poderiam incentivar os colegas de baixo ou médio rendimento e, assim, motivar a maior socialização na sala de aula. Os alunos que tinham pouca afinidade entre si passaram a dialogar, a ter maior interação, construindo diálogos menos violentos e praticando o respeito mútuo.

Cada dupla ficou responsável por produzir uma história, na qual o protagonista seria Zumbi dos Palmares. A narrativa deveria ter diálogos curtos, podendo ser escrita em formato de relato histórico ou ser situada na contemporaneidade. O texto deveria ter no mínimo vinte linhas e no máximo quarenta.

A terceira parte foi dividida em dois momentos, com dez horas cada um. No primeiro momento, os proponentes do projeto fizeram palestras sobre a plataforma FazGame. Cada dupla, na mesma formação que trabalhou a produção textual, sentou-se em frente a um computador do laboratório da unidade escolar, auxiliada pelo POIE. Houve uma intensa interação durante a palestra - de um lado, os proponentes explicavam os comandos, as etapas, as telas e todas as possibilidades que a plataforma oferecia, e de outro, os alunos iam executando testes e pequenas tarefas para aprenderem a manusear a plataforma. Essa etapa contemplou planejamento, organização dos computadores, execução das palestras, orientação dos testes e discussão geral.

O segundo momento da terceira parte iniciou quando a professora de Língua Portuguesa ajudou as duplas a transformarem suas narrativas em roteiros de jogos. O roteiro consistia em perguntas e respostas. No jogo, quando o usuário acertava, ele progredia; quando errava, regredia. Cada dupla teve de fazer dez perguntas diferentes, com três a cinco alternativas. Depois, os proponentes do projeto e o POIE levaram os alunos ao laboratório para que as duplas transformassem os roteiros em jogos, utilizando a plataforma FazGame. Foram produzidos quinze jogos, pois cada dupla conseguiu fazer um jogo completo. Essa etapa teve planejamento, roteirização, organização dos computadores, produção dos jogos e discussão final.

Depois de executado o projeto de intervenção pedagógica, seus proponentes fizeram uma análise crítica dos impactos que os jogos trouxeram para a turma. Pelos relatos dos alunos, o ensino dos conteúdos de Língua Portuguesa ficou muito mais divertido e eles ressaltaram que, como tinham um objetivo, que era produzir um jogo digital, ficaram muito mais motivados para redigir as produções textuais. Além disso, os discentes afirmaram que, inicialmente, ficaram surpresos e apreensivos com a separação em duplas produtivas, mas que, depois das primeiras interações, eles já se enturmaram e fizeram novas amizades com colegas com os quais não tinham muito contato.

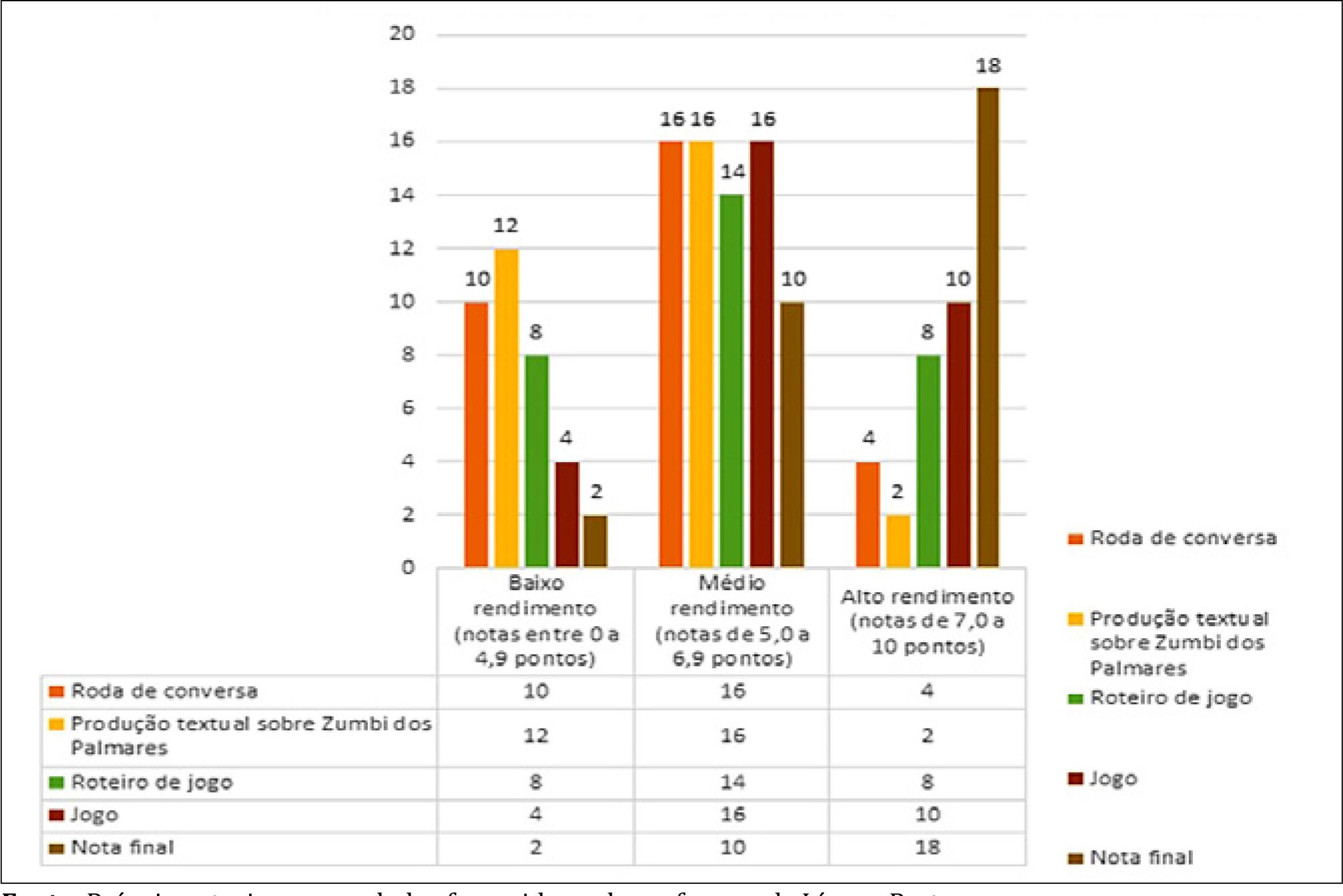

A partir dos relatos dos professores, foi observado que os alunos tornaram-se mais interessados nas aulas. As produções textuais iniciais tiveram menos notas altas do que os roteiros, porém as avaliações dos alunos melhoraram progressivamente. Foram consideradas quatro avaliações formativas ao longo do projeto, as quais compuseram as notas finais da professora de Língua Portuguesa, em parceria com o POIE. Os critérios analisados em cada avaliação foram os seguintes: (i) linguagem oral e expressão vocabular adequada à situação conversacional, a partir da roda de conversa; (ii) coesão, coerência e ortografia na produção escrita sobre Zumbi dos Palmares; (iii) criatividade, coesão, coerência e ortografia na roteirização das produções textuais; (iv) criatividade, nível de dificuldade das etapas, sequência da narrativa, coerência com o roteiro e manuseio técnico da plataforma - todos pontos avaliados durante a produção do jogo. Podemos acompanhar o desempenho dos alunos no Gráfico 3:

Fonte: Própria autoria, com os dados fornecidos pela professora de Língua Portuguesa.

Gráfico 3 Desempenho dos alunos do 7º ano nas avaliações formativas realizadas

A partir do Gráfico 3, podemos apreender que a maioria do alunado concentrou suas notas no médio desempenho (de 5,0 a 6,9 pontos). O aumento no alto desempenho (notas de 7,0 a 10 pontos) ocorreu com as atividades da roteirização e da produção dos jogos. A roda de conversa, por sua vez, teve o menor índice de alto rendimento: somente dois alunos alcançaram excelente desempenho. O maior índice de baixo rendimento concentrou-se na produção textual inicial, na qual doze alunos ficaram com notas entre 0 e 4,9 pontos. De forma geral, as duas últimas atividades - aquelas relacionadas aos jogos - alavancaram o aproveitamento dos alunos e, com isso, suas notas finais ficaram concentradas entre o médio e o alto desempenho. Somente uma das duplas produtivas obteve nota inferior a 5,0.

Esses são resultados bastante satisfatórios, demonstrando que os jogos não só motivaram os alunos como também fizeram com que suas notas aumentassem. Se compararmos as duas primeiras atividades com as duas últimas - uma vez que as primeiras não têm a presença dos jogos digitais e as duas outras têm -, verificaremos que os índices de médio e alto desempenho são superiores. Isso indica que os jogos fazem a diferença na construção do conhecimento escolar.

O bom aproveitamento dos alunos não se refletiu apenas nas notas do terceiro bimestre, mas também em outros aspectos da convivência escolar durante o ano. Como os professores continuaram a incentivar o diálogo e o debate sobre as relações étnico-raciais, a cultura de paz refratou-se nos índices das ocorrências, que diminuíram consideravelmente, conforme indicado no Gráfico 4.

Fonte: Própria autoria, a partir da análise do livro de ocorrências da escola selecionada.

Gráfico 4 Número de ocorrências no 7º ano da escola selecionada: cotejo entre o 1º e o 2º semestre de 2018

Segundo o Gráfico 4, no primeiro semestre foram registradas 32 ocorrências no 7º ano; no segundo semestre, apenas 15. Isso cor responde a uma queda de 53,1%. A agressão verbal é a que teve o maior decréscimo, saindo de 22 ocorrências para dez, equivalendo a 54,5% de diminuição. A agressão física caiu pela metade - de quatro ocorrências passou a duas. Só houve uma ocorrência de depredação do patrimônio público no segundo semestre e mais duas outras relacionadas ao atraso no momento da entrada.

Esses dados demonstram que o projeto de intervenção pedagógica teve aderência à cultura escolar da unidade social em que foi executado, promovendo o respeito mútuo e a comunicação não violenta, ocasionada também pelo acesso à informação e à formação que os proponentes possibilitaram à unidade social examinada. Como a pesquisadora Fichmann (2001) explica, não há situação inevitável quando se promove um espírito cooperativo. É possível rever atitudes, práticas e ações anteriormente concebidas como inevitáveis, tais como agressões verbais e físicas, quando se promove a cultura de paz, a qual, como salienta a estudiosa, desvela a ordem dita natural arraigada pelas tradições e/ou interesses deformantes:

A reversão do sentido de inevitabilidade significa que as pessoas possam compreender que a dificuldade na alteração de certa situação dolorosa vigente não implica em que a mesma integre a ordem ‘natural’ das coisas, sendo por isso inevitável, mas que essa dificuldade talvez diga respeito a outras tantas, como tradições arraigadas ou interesses, que não a melhoria da qualidade da vida humana. Nesses processos pelos quais se desenvolve a capacidade de identificação da opressão e da injustiça, e de solapamento do sentido de inevitabilidade, a informação desempenha um papel crucial, assim como o debate aberto e esclarecido [...] (FISCHMANN, 2001, p. 69).

Para difundir essa cultura entre todos os membros da comunidade da unidade escolar, na última etapa, os proponentes voltaram à escola para conversar com a equipe gestora e todos os professores da unidade. Esses dados foram apresentados e houve uma discussão a fim de propor metas para os próximos anos. Com isso, a unidade escolar se comprometeu a:

implementar e incentivar a cultura de paz e as relações étnico-raciais por meio dos jogos digitais em outras disciplinas;

promover a interdisciplinaridade com os professores, em especial com o POIE e os demais docentes;

renovar as parcerias externas com pes-quisadores da Educação, na inter-relação escola/universidade;

incentivar propostas pedagógicas que abordem temas transdisciplinares (Educação para o Trânsito; Estatuto do Idoso; Alimentação Saudável, dentre outros) a partir de plataformas digitais, como a do FazGame.

As dificuldades encontradas inicialmente ocorreram porque não havia uma sistematicidade implementada para abordar os temas das relações étnico-raciais e da cultura de paz na unidade escolar. Por isso, o projeto teve de criar uma prática docente adequada aos dois temas transdisciplinares, sem destituir as competências próprias da disciplina de Língua Portuguesa e de Informática Educativa. Esses obstáculos foram sendo superados paulatinamente e, como pudemos demonstrar pelos dados compilados, houve adesão da unidade social estudada aos propósitos do projeto.

Nesse processo, os jogos digitais explicitaram seu potencial na área da Educação. Tanto no momento de produção, quanto no de aprendizagem da ferramenta FazGame, os alunos estiveram motivados, atentos e concentrados. São características que os seus professores dizem faltar em muitas aulas. Além disso, as notas finais e as avaliações formativas indicaram que o desempenho foi satisfatório, contrariando, assim, a afirmação de que os jogos são só diversão. Como vimos, jogos também são promotores do ensino e da aprendizagem - ou melhor, catalisadores desses processos.

Considerações finais

O projeto executado na escola selecionada corroborou as ponderações de Young (2014) sobre a importância de se problematizar a noção de currículo. Adicionalmente, o projeto ajudou a responder à pergunta da epígrafe: o que mais um aluno deve saber ao sair da escola é ser promotor da cultura de paz. A proposta de Sacristán (2017), por sua vez, auxilia a refletir sobre a necessidade de o currículo escolar estar aberto às demandas do contemporâneo. Dentro dessas pendências, estão inseridas as relações étnico-raciais e a própria cultura de paz.

Partindo desses dois temas transdisciplinares, este artigo contribuiu para entender como o currículo escolar pode se servir dos jogos digitais educativos. Descreveu como o projeto foi executado em uma escola pública de São Paulo-SP, ressaltando cada etapa e momento, o que permite que ele seja replicado em outras unidades escolares, bem como sirva de modelo para propostas similares. Com isso, conseguiuse responder à pergunta que fomentou este estudo: como os jogos educativos podem auxiliar a integrar novos temas nos currículos escolares, especificamente as questões sobre as relações étnico-raciais e a cultura de paz. Dessa forma, ressaltamos que os jogos educativos podem integrar os saberes que estão fragmentados nas diversas disciplinas escolares, tornando os novos temas parte dos conteúdos já consolidados.

Os resultados satisfatórios do projeto comprovam que os jogos podem ser integradores e integrados aos currículos escolares. Ainda, o ensino de Língua Portuguesa foi favorecido pelas práticas pedagógicas diferenciadas que orientam, apoiam e promovem o acesso do alunado às tecnologias digitais. Isso foi constatado pois os jogos digitais, dentro do projeto executado, não foram apreendidos como parte secundária dos processos de ensino e de aprendizagem. Ao contrário, eles serviram como estímulo para que os alunos escrevessem suas narrativas; noutra etapa, de mote para que transformassem essas produções textuais em roteiros e, por fim, como meio para aprenderem os valores de convivência, respeito mútuo, cultura de paz, dentre outros valores.

A equipe gestora e os dois professores (professora de Língua Portuguesa e o POIE) da escola pública paulistana selecionada criaram todas as condições favoráveis para a execução dos trabalhos. A ferramenta digital FazGame utilizada foi de fácil manuseio pelos alunos e pelo professorado. Todos esses fatores contribuíram para o sucesso do projeto. Assim, se este for replicado, sugerimos que seja feita uma análise preliminar das condições físicas da escola (como, por exemplo, laboratório de informática, computadores atualizados, acesso à internet etc.) e também das características do professorado, do alunado e da equipe gestora, bem como da legislação vigente.

As limitações desta pesquisa refletem o fato de que o objeto dos jogos foi aplicado em um lócus escolar específico. Nesse sentido, os resultados trazidos à luz não podem ser generalizados, mas são indícios bastante satisfatórios da melhoria na qualidade do ensino e da aprendizagem e integração de jogos educativos. Com isso, em tom mais analítico e crítico da pesquisa realizada, recomendamos que outros estudos sejam feitos em um escopo maior de estudantes e unidades educacionais para que se comprove - ou não - a melhoria manifestada neste artigo.

De forma geral, este trabalho destaca que os jogos digitais educativos são uma ferramenta pedagógica viável e necessária. Com eles, é possível atender às novas demandas, sejam elas técnicas ou sociais. Por conseguinte, na Educação do século XXI, é preciso jogar e aprender a jogar!