Introdução

O Conselho Nacional de Educação (CNE) foi criado pela Lei nº 4.024/1961 (Brasil, 1961) com redação alterada pela Lei nº 9.131/1995 (Brasil, 1995), formado pela Câmara de Educação Básica (CEB) e pela Câmara de Educação Superior (CES), cada uma composta por 12 conselheiros. Entre as atribuições das câmaras de educação que compõem o CNE está deliberar sobre diretrizes curriculares propostas pelo Ministério da Educação e acompanhar a execução do Plano Nacional de Educação (PNE).

A Lei nº 9.131/1995 também estabelece que as nomeações dos conselheiros serão feitas pelo Presidente da República e deverão (pelo menos a metade dos indicados) ser realizada mediante consulta às áreas de atuação dos respectivos colegiados. Os conselheiros terão mandato de quatro anos, permitida uma recondução para o período imediatamente subsequente, havendo renovação de metade das Câmaras a cada dois anos. Nesse sentido, as câmaras deverão ser diversas quanto à área de atuação educacional do conselheiro e às regiões do país.

Dentre suas atribuições, os conselheiros do CNE possuem papel relevante na elaboração das políticas que constituíram a cultura político-educacional da década de 1990. A pluralidade da formação do órgão é compreendida por meio das suas trajetórias formativas, sua expressão na produção acadêmica dos membros e entendidas como indícios de seus posicionamentos político e acadêmicos. Esse período foi intenso para a educação brasileira e têm seus reflexos na política educacional até os dias atuais.

Nesse sentido, nos chama a atenção os estudiosos que compreendem as reformas educacionais atuais como uma retomada do projeto educacional da década de 1990, do qual fizeram parte os conselheiros da CEB/CNE. Ciavatta e Ramos (2012), compararam as versões das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEMs) de 1998 e de 2012 e entenderam que esta última manteve uma visão adaptativa e acrítica do mercado de trabalho e sua funcionalidade para os setores empresariais, uma continuidade das DCNEMs de 1998, mesmo em um período em que o lugar de poder era ocupado por um grupo de viés progressista.

Motta e Frigotto (2017) ressaltaram a rapidez com que a reforma do ensino médio foi aprovada, seguida da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o Ensino Médio em 2018. Para os autores, essa reforma liquidou com o ensino médio como última etapa da educação básica e aprofundou as mudanças prenunciadas na década de 1990. Silva (2018) compreende que o discurso da Reforma do Ensino Médio atual retroage às concepções educacionais de meados da década de 1990, produzindo uma formação administrada.

Diante do exposto, questionamos: de que maneira as trajetórias formativas dos conselheiros da CEB/CNE contribuíram para a constituição da cultura político-educacional da década de 1990? A produção acadêmica dos sujeitos reflete as suas relevâncias no campo da educação e as suas atuações na constituição da cultura político-educacional? Esses elementos contribuíram para a continuidade da cultura político-educacional?

Assim, fundamentados no entendimento de Bloch (2001), de que a história enquanto tal não pode ser objeto de ciência, e que seu objeto são os humanos no tempo, objetivamos analisar as trajetórias formativas e a produção acadêmica dos conselheiros da CEB/CNE do período de 1996 a 2002 para compreender suas influências na constituição da cultura político-educacional e os desdobramentos na sua continuidade.

Teoria e método

Como fundamentação teórico-metodológica, assumimos a análise crítico-documental (Bloch, 2001). Ao escrever sobre a observação histórica, Bloch (2001, p. 73) afirma que, “[...] como primeira característica, o conhecimento de todos os fatos humanos no passado, da maior parte deles no presente, deve ser um conhecimento através dos vestígios”. Buscamos, assim, nos vestígios da trajetória formativa e da produção acadêmica dos conselheiros da CEB/CNE (1996-2002), a maneira como suas concepções de educação constituíram a cultura político-educacional daquele período e continuaram a influenciar a educação brasileira.

Mobilizamos o paradigma indiciário de Ginzburg (1989), a partir do qual captamos as pistas e os indícios deixados nas fontes, evidenciando as concepções dos sujeitos. Também recorremos aos conceitos de centro e periferia e de relações de força (Ginzburg, 1991) para compreender as disputas na constituição de uma cultura política, expressas por meio dos tensionamentos da ‘tática’ sobre a ‘estratégia’1 (Certeau, 2011).

Para analisar a perspectiva dos sujeitos diante de situações que exigiram tomadas de decisão e posicionamentos referentes às políticas educacionais, mobilizamos o conceito de ‘lugar de poder’2 de Certeau (2011).

Berstein (2009, p. 31) define a cultura política como: “[...] um grupo de representações portadoras de normas e valores que constituem a identidade de grandes famílias políticas e que vão muito além da noção reducionista de partido político”. Além disso, mobilizamos as teorizações de Sirinelli (2003) para compreender os sujeitos como intelectuais e as motivações que os levam a se reunirem em grupos. Adotamos, também, a conceituação de Ory e Sirinelli (2007, p. 21) de ‘intelectual’, que o compreendem como: “[...] un hombre do lo cultural, creador o mediador colocado en la situación de hombre de lo político, productor o consumidor de ideologia”.

O estudo adota como fontes os Currículos Lattes dos conselheiros e quando não encontrávamos as informações, recorríamos ao Google. Para a análise, consideramos também produções posteriores ao recorte temporal estabelecido neste estudo, pois nessas publicações os conselheiros refletem sobre a educação brasileira desse período (1996-2002). Este artigo está organizado em duas seções analíticas: a primeira aborda as trajetórias formativas e a segunda analisa a produção acadêmica dos conselheiros.

Trajetória formativa

Dos 23 conselheiros que passaram na CEB/CNE (1996-2002), 11 possuíam doutorado, 2, mestrado e 10 eram graduados, considerando o período em que estiveram no CNE. O nível de formação dos conselheiros estava diretamente relacionado com a relevância acadêmica, volume de produções científicas e também com os espaços que ocupavam.

Os mestres e doutores provinham da docência em universidades, como Carlos Roberto Jamil Cury (UFMG), Nelio Marco Vicenzo Bizzo (USP), Raquel Figueiredo Alessandri Teixeira (UFG) e Hermengarda Alves Lüdke (PUC-Rio; UFF), para citar alguns. Entre os mestres, Antenor Manoel Naspolini foi professor da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e Kuno Paulo Rhoden também foi professor universitário (UFPR), mas sua principal atuação dava-se como diretor de colégios estaduais e confessionais (privados).

Os conselheiros que possuíam graduação eram provenientes de escolas particulares, em cargo de direção (Arthur Fonseca Filho, Sylvia Figueiredo Gouvêa, Ulysses de Oliveira Panisset, Fábio Luiz Marinho Aidar), outros participaram de Conselhos Estaduais de Educação (Edla de Araújo Lira Soares) e havia também os provenientes de organismos multilaterais, como a Unesco (Ana Luiza Machado Pinheiro). Alguns ocuparam Secretarias de Educação estaduais (Iara Silvia Lucas Wortmann) e Iara Glória Areias Prado era membro nato.

Entendemos que o nível de formação não estava diretamente ligado à importância dos conselheiros no órgão, a exemplo de Iara Glória Areias Prado, graduada em História, membro nato da CEB/CNE (por ser secretária de Ensino Fundamental). Destacamos a sua relevância por ser a representante do lugar de poder no Conselho. Os conselheiros da CEB/CNE tinham áreas de formação diversificadas, mesmo que a maioria estivesse na licenciatura, aspecto que indicia uma pluralidade decorrente do próprio processo de formação do órgão.

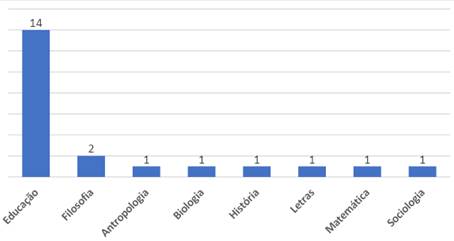

A formação em Educação se constitui na base de um órgão responsável por normatizar a legislação educacional, todavia a pluralidade formativa dos conselheiros é um ponto positivo na constituição do órgão. Desse modo, os pareceres e resoluções emitidos são diversos quanto aos assuntos relacionados com a educação básica, mas também com suas modalidades (educação de jovens e adultos e o ensino técnico e profissional) exigindo dos conselheiros a fundamentação de suas decisões em assuntos diversos.

A predominância da formação em áreas das licenciaturas na formação da CEB/CNE, conforme apontado na Figura 1, o que se espera da formação dessa câmara, é pertinente, sobretudo, pelas mudanças que ocorreram na LDBEN/1996 sobre a formação de professores, lei que seria objeto de normatização pelos conselheiros que deveriam normatizar um modelo mais flexível quanto às especificidades e o foco, e mais rígido quanto à exigência do nível de formação e da formação continuada.

Outro aspecto relevante para analisar e compreender a trajetória de formação dos conselheiros da CEB/CNE é considerar os orientadores que contribuíram para formar e constituir o arcabouço teórico por meio do qual os conselheiros compreendem a educação. Consideramos a inexistência de uma ascendência determinista do pensamento dos orientadores em relação a seus orientandos, mas sim um processo de apropriação intrínseco à própria subjetividade dos sujeitos.

Dermeval Saviani foi orientador de dois conselheiros da CEB/CNE desse período: Guiomar Namo de Mello e Carlos Roberto Jamil Cury. Os dois professores fizeram parte da primeira turma de doutorado em Educação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Nesse grupo, iniciado em 1978, foram fortificados a interpretação e o pensamento da educação brasileira por uma perspectiva marxista. Para Saviani (2005), os estudos conduzidos por ele ultrapassavam a fase de denúncia, para se desdobrarem em soluções, opondo-se às alternativas tradicionais daquele período.

Carlos Roberto Jamil Cury (1979) elaborou a tese ‘Educação e contradição: elementos metodológicos para uma teoria crítica do fenômeno educativo’, enquanto Guiomar Namo de Mello (1982a) apresentou ‘Ensino de primeiro grau da competência técnica ao compromisso político’, orientadas pelo professor Saviani. Além das chaves interpretativas marxistas, propriamente, os autores iniciaram a mobilização da teoria de Antonio Gramsci para compreender a educação no Brasil, aspecto pioneiro daquela turma de doutorado da PUC-SP. Mello apropriava-se também da teoria da reprodução de Bourdieu e Passeron (1975), aliando-a ao pensamento marxista, sobretudo para compreender a questão da ideologia. Já Cury (1979) buscou em Snyders (1977) e em Baudelot e Establet (1971), além de Marx e Gramsci, a compreensão para a proposição de uma teoria crítica do fenômeno educativo, principalmente para criar categorias, por meio dos conceitos desses teóricos, que o ajudassem a compreender que a educação não era apenas dominação, colocando em discussão a dominação em relação à contradição.

Saviani (2011) afirmou que sua leitura de Marx foi aprofundada, de maneira sistemática, a partir de conversas que teve com o professor Casemiro dos Reis Filho. Ele foi aconselhado a se apropriar do pensamento do autor devido aos seus interesses. Sua leitura de Gramsci surgiu da demanda dos alunos da primeira turma de doutorado da PUC-SP.

O início do doutorado em Educação na PUC-SP, do qual Cury e Mello fizeram parte, não foi responsável apenas por fundamentar suas concepções e, portanto, influenciar suas atuações profissionais. Além disso, compôs a base do pensamento educacional brasileiro, a partir do final da década de 1970, de modo que, até os dias atuais, Gramsci e Marx são referenciais teóricos bastante utilizados nas discussões educacionais, principalmente nos estudos que têm a política educacional como objeto3.

Vidal (2011, p. 20) ressalta que, além da preeminência do Programa de Pós-Graduação em Educação da PUC-SP no final da década de 1970, esse curso mostrava-se maior ainda pela relevância dos intelectuais do grupo de Saviani, assim como o próprio, em importantes espaços do campo da educação:

Em 1977 era fundada a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação (ANPEd). Em 1978, surgia o Centro de Estudos Educação e Sociedade (Cedes), cuja fundação foi formalizada na ata da reunião realizada em 5 de março de 1979, ano em que foi criada a Associação Nacional de Educação (Ande) [...] Dermeval Saviani figurou como sócio fundador nas três entidades, forjadas no processo de combate à política educacional do regime militar e dispostas a articular a discussão teórica presentes nas universidades ao trabalho pedagógico das escolas.

Nesse sentido, o trabalho do professor Saviani também foi responsável por realizar a nucleação em outros grupos de pesquisa a partir daqueles que orientou, como Carlos Roberto Jamil Cury na UFMG e depois na PUC-SP; Luiz Antônio Cunha na Unicamp, UFF e UFRJ; Gaudêncio Frigotto na UFF e Uerj, para citar alguns. Ao discorrer sobre sua definição de educação na década de 1980, Saviani (1980, p. 126) a conceitua como “[...] uma atividade mediadora no seio da prática social global [...]”, tendo a sociedade como ponto de partida, mas ressaltou:

Ainda não tive tempo de elaborar por escrito a referida definição. Entretanto, minha insistência em diferentes oportunidades já produziu seus frutos. Assim Carlos Roberto Jamil Cury tomou a si a tarefa de desenvolver o conceito de mediação como uma das categorias-chave de compreensão do fenômeno educativo (Cury, 1985). Algo semelhante ocorreu com Guiomar N. Mello, que construiu uma visão da escola a partir do conceito de mediação (Mello, 1982) (Saviani, 1980, p. 129).

Compreendemos que a relevância de Cury e Mello indica o investimento de Saviani em legar a esses orientandos a tarefa de prosseguir com as suas reflexões e estudos, tendo o referencial teórico que utilizavam como a base das interpretações da conjuntura política e educacional daquele período. As compreensões de Saviani e do grupo de doutores que formou operavam a partir da contradição entre educação e sociedade, devendo a escola ter como preocupação central os problemas sociais e contribuir para solucioná-los por meio da educação.

Assim, Cury (1979) desenvolveu, em sua tese, as bases da conceituação de mediação a partir das relações entre educação e hegemonia. Mello (1982b) debruçou-se sobre o cotidiano da escola de primeiro grau, relacionando a mediação com as práticas dos professores, tanto em relação à competência técnica, como também ao compromisso político (com o social). Ambos os professores partiam da concepção dialética de ciência, em Marx (1973), no método da economia política, pelo qual o estudo deve partir da realidade e da contradição estabelecida pelo capitalismo, que divide a sociedade em classes com interesses opostos.

Mello já havia estudado a competência técnica dos professores no mestrado, sob orientação de Bernadete Angelina Gatti. Sua dissertação, tinha como objetivo defender a validade da observação em sala de aula como metodologia de avaliação do ensino e pesquisa a partir do conceito de competência do professor.

Ao analisarmos a formação de Mello, notamos que seu interesse pela competência técnica do professor e as maneiras de avaliá-la ocorre desde o mestrado, que tinha como perspectiva analítica estabelecer uma teoria do ensino-aprendizagem que pudesse constituir uma fonte logicamente válida e, a partir disso, retirar as variáveis a serem investigadas (Mello, 1974). Assim, a teoria de ensino-aprendizagem a ser adotada deveria ser normativa, além de descritiva, para que a avaliação do ensino e do professor pudesse incluir as dimensões de eficiência e eficácia.

A diferença de seu estudo no doutorado, em relação ao mestrado, estava na inclusão da discussão de classes, mediação, teoria da reprodução e a dimensão política, sob a perspectiva marxista da atuação do professor, uma influência direta do seu orientador e do grupo que fez parte no doutorado. Assim, o doutorado, sua circulação em espaços políticos (ocupando cargos eletivos e na administração pública), e também sua passagem pelo pós-doutorado no Institute of Education da Universidade Londres impulsionaram um afastamento de Mello das concepções do seu orientador do doutorado, aproximando-a mais do pensamento educacional e de seus estudos no mestrado, influenciado pelas novas leituras e espaços em que passou a circular.

As relações de Mello com sua orientadora do mestrado mantiveram-se mais estreitas do que as que teve com Saviani, o que indicia maior alinhamento de Mello com as concepções de educação de Gatti do que com as de Saviani. Em entrevista em 2011, Gatti cita Mello como uma importante pesquisadora e parceira na Fundação Carlos Chagas:

Depois, ainda teve o senso crítico dos meus companheiros, pesquisadores na Fundação Carlos Chagas, com nossos diálogos, que só fizeram aumentar os cuidados com as propostas de pesquisa - os experientes, que já citei, e os mais jovens, como Carmen Barroso, Nara Bernardes, ‘Guiomar Mello’ (Garcia, 2011, p. 39, grifo nosso).

Além disso, Gatti publicou um capítulo de livro sob organização de Mello em 2013, e as duas ainda viriam a estar juntas nas discussões sobre a BNCC, no Todos Pela Educação (TPE) e também nos recentes debates sobre formação de professores.

Diferentemente de Mello, Cury manteve alinhamento com seu orientador do doutorado, tanto nos referenciais teóricos assumidos, como nos posicionamentos políticos e educacionais. Destacamos o alinhamento político dos dois professores a partir do posicionamento deles quando foram laureados com o Prêmio Anísio Teixeira, entregue dia 26 de outubro de 2016, quando já estava no poder Michel Temer:

Ao aceitarmos [a indicação do prêmio], não podemos nos esquecer que estamos em posições opostas ao atual governo e isto nos constrange diante de uma solenidade que pode significar apoio a medidas que venham a restringir o nosso compromisso com uma educação de qualidade. Tal circunstância também nos constrange porque a participação nessa cerimônia nos colocaria em desacordo com o exemplo do patrono do prêmio em sua intransigente defesa da democracia [...] (Cury & Saviani, 2016).

Assim, entendemos que o alinhamento deles estava além da concepção de educação, como também no projeto de país e suas compreensões a respeito da democracia, o que os coloca em consonância em relação ao modo como analisam as políticas educacionais, sobretudo por manterem os referenciais teóricos desde o doutorado.

Outros conselheiros tiveram orientadores importantes no cenário da educação e da pesquisa brasileira. Lucia Merces Avelar, orientadora de João Antônio Cabral de Monlevade, é pesquisadora do campo da política social com foco em discussões de gênero e em relação à dinâmica eleitoral. Entretanto, entendemos que não há influência considerável da orientadora sobre o orientando, pois a ausência de referência e diálogo com Avelar na produção de Monlevade são indícios desse movimento.

Orientadores como Myriam Krasilchik (orientadora de Nelio Marco Vicenzo Bizzo), José Aderaldo Castello (orientador de Neroaldo Pontes de Azevedo) e Bruna Franchetto (orientadora de Francisca Novantino Pinto de Ângelo) têm como foco de suas pesquisas e projetos campos específicos que envolvem de alguma maneira a educação: Biologia, Literatura e Línguas Indígenas, respectivamente.

Desse modo, mesmo que a ascendência sobre seus orientandos ainda continuasse, em certa medida, como no caso de Bizzo em relação à professora Myriam Krasilchik, mantendo diálogo (referência) e publicando sobre ela (Bizzo & Kelly, 1991), a produção tanto dos conselheiros como daqueles que os formaram pouco se relaciona com a política educacional, o que não lhes atribui demérito, mesmo que tivessem que se apropriar desse campo da educação para produzir pareceres que nem sempre estavam relacionados com as suas áreas de formação. Sobre sua orientadora, Bizzo escreveu: “Myriam Krasilchik is a teacher and model to forward-looking educators. She often lectures and would rather be a resource provider, trying to inject new ideas and to widen students' perspectives, than a controller” (Bizzo & Kelly, 1991).

A publicação sobre a professora Krasilchik em revista internacional evidencia sua importância acadêmica e a admiração de seus orientandos e alunos. Ressaltamos, também, que outros conselheiros tiveram suas formações no exterior, como Regina Alcântra Assis, orientada por Leslie Rowell Willians (Estados Unidos) e Hermengarda Alves Ludke, orientada por Viviane Isambert-Jamati (França). Ludke, com seus estudos voltados para a formação de professores e avaliação, mantém diálogo com a produção e as concepções de Isambert-Jamati desde o início da sua carreira acadêmica, principalmente nos estudos da sua orientadora sobre a ciência da educação e o rigor conceitual em relação aos termos utilizados para defini-la.

Além da trajetória intelectual dos sujeitos vinculada à formação acadêmica e a relação destes com outros intelectuais, destacamos a rede de sociabilidade como potencialidade formativa. O padre Kuno Paulo Rhoden foi indicado pelo Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação (FNCEE) para compor no CNE e representava tanto interesses das escolas privadas como a educação religiosa. Rhoden tinha vinculações com a Associação de Educação Católica do Brasil (AEC), com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), além do Sindicato das Empresas Particulares de Ensino (Sinepe). A circulação de Rhoden por esses espaços indicia a sua formação religiosa (católica) e sua proximidade com o ensino privado. Entretanto, ter sido escolhido por essas instituições para compor o CNE decorre, também, da sua inquestionável trajetória intelectual (formado em Letras Clássicas, professor de História, Português e Teologia, além de ser fluente em quatro idiomas).

Outro representante de instituições religiosas no CNE foi Ulysses de Oliveira Panisset, que foi reitor do Instituto Metodista Izabela Hendrix, tinha vinculações com o Conselho Geral das Instituições Metodistas de Ensino (Cogeime), com o Conselho Mundial Metodista e foi indicado pelo FNCEE para compor o CNE. Além de ter sua trajetória formativa firmada nos preceitos religiosos (evangélicos), Panisset também circulou por conselhos municipais e estaduais de educação (em Minas Gerais), o que evidencia seu reconhecimento como intelectual da educação.

Entendemos, assim, que esses intelectuais com trajetória formativa firmadas em uma educação religiosa e representantes deste tipo de instituição no CNE indicia para a influência da educação confessional e privada na normatização da educação brasileira. Esse movimento é evidenciado de maneira explícita pelas instituições, como a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB, 1990, p. 1): “As escolas comunitárias, confessionais e filantrópicas constitucionalmente reconhecidas [...] têm direito aos recursos públicos [...]. As de ensino fundamental devem ser financiadas pelo poder público para que possam ser gratuitas”. Josgrilberg (2012) considera o Cogeime como um catalizador da influência metodista (e evangélica) no Brasil equiparando-o à CNBB na defesa dos valores confessionais.

Desse modo, as instituições religiosas mantiveram suas influencias na constituição da cultura político-educacional brasileira por meio de intelectuais com trajetórias formativas sólidas e que tinham tanto a respeitabilidade do campo educacional, como do campo confessional. Citamos como exemplo o Parecer 1/1997, relatado por Ulysses de Oliveira Panisset que tratou das Orientações Preliminares da Câmara de Educação Básica sobre LDBEN/1996, uma atribuição do CNE. Este parecer tinha como intuito sanar as dúvidas dos sistemas e instituições de ensino, o que consideramos de suma relevância devido à promulgação da lei da educação (que nos rege até hoje). Destacamos, também, o Parecer 17/2001, relatado por Kuno Paulo Rhoden e Sylvia Figueiredo Gouvêa, que discorreu sobre as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, e garantiu o atendimento dessa população pelos sistemas de ensino, sejam públicos ou privados, que deveriam ter como base os princípios da educação inclusiva. Esses processos evidenciam a influência dos intelectuais, a partir de suas trajetórias formativas e das suas redes de sociabilidade, não apenas em suas áreas de atuação tradicionais, mas na constituição da cultura político-educacional brasileira como um todo.

A trajetória formativa dos sujeitos permite-nos compreender a cultura político-educacional a qual pertencem ou se aproximam. Entendemos que o papel dos conselheiros como intelectuais deve ser captado na sua relação com outros intelectuais (e também com instituições), evidenciando a composição intelectiva de grupos específicos que se aproximam, nesse caso, a partir de suas concepções teóricas e epistemológicas sobre a educação. Além disso, as trajetórias formativas dos conselheiros e suas (des)continuidades nos ajudam a compreender seus posicionamentos em relação aos projetos educacionais em disputa naquele período, a exemplo de diferentes propostas de PNE: uma da Sociedade e outra do Governo Federal em 1997, sobretudo pelo fato de ser uma das responsabilidades do CNE normatizar sobre o PNE.

Análise da produção acadêmica

A partir da análise da produção intelectual dos conselheiros da CEB/CNE captamos os indícios de suas relevâncias acadêmicas, além da circulação das suas concepções na comunidade científica, em períodos específicos e por ano de publicação, evidenciando a maneira pela qual suas concepções influenciaram nas disputas por diferentes projetos formativos.

Dos 23 conselheiros que passaram, entre 1996 e 2002, pela CEB/CNE, 16 deles tinham alguma produção acadêmica entre artigos, livros e capítulos de livro, produções que consideramos, nas análises deste estudo, mesmo que outros tipos e fontes tenham sido gerados pelos sujeitos decorrentes da característica de intelectuais que lhes é própria.

Sirinelli (2003) compreende que os grupos de intelectuais se agregam devido a uma sensibilidade ideológica ou cultural comum e afinidades que podem ser responsáveis pela vontade de conviver. Todavia, a reunião desses intelectuais na CEB/CNE aconteceu de maneira heterogênea. Foram indicados por diferentes instituições, com interesses diversos e com distintas maneiras de pensar a educação.

Compreendemos que os intelectuais da educação que compunham a CEB/CNE não formavam uma sociabilidade genuína, a exemplo das instituições que os indicaram. Na verdade, a reunião desses intelectuais no órgão contemplava apenas uma característica da sociabilidade, de acordo com Sirinelli (2003), a de ‘rede organizacional’, que diz respeito a uma sociabilidade do cotidiano que se caracteriza pela regularidade de um modo racional e pela interiorização de normas de comportamento de um determinado grupo.

A heterogeneidade na concepção de educação e áreas de atuação pode ser percebida nas produções acadêmicas dos conselheiros pela diversidade de assuntos educacionais que compõem seus objetos e também pelo referencial teórico mobilizado. A partir da análise da produção acadêmica de maneira cronológica, captamos indícios das aproximações entre os conselheiros, mesmo aqueles com diferentes concepções de educação, mas submetidos a pensar o campo educacional a partir de um cenário político e social comum.

Considerando as limitações deste estudo, optamos por analisar a produção dos conselheiros mais preeminentes, entre eles, aqueles que representavam a perspectiva do lugar de poder e aqueles que se opunham, entendendo os projetos educacionais em disputa naquele período.

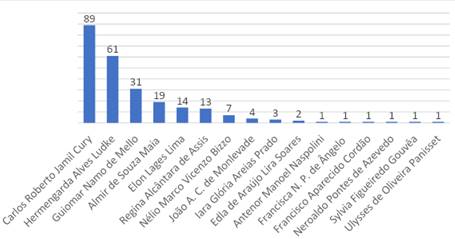

Carlos Roberto Jamil Cury é o conselheiro com maior produção acadêmica até 2002, de acordo com a Figura 2, ano em que findou o governo FHC. A produção de Cury tem como objeto mais amplo a política educacional, abordando desde aspectos gerais, como o direito à educação e as demandas sociais da educação, aos mais específicos, como a qualidade do ensino médio e o estágio supervisionado nas licenciaturas.

O primeiro artigo veiculado de Cury foi em 1989, mesmo ano da publicação da sua tese em formato de livro, mantendo frequência contínua quanto às publicações, deixando de veicular artigos apenas nos anos de 1994 e de 2003. No entanto, manteve suas ideias circulando em forma de capítulos de livro em 2003 (publicou três capítulos de livro nesse ano). O hiato em termos de publicação ocorreu somente no ano de 1994, quando fez pós-doutorado na USP (1994-1994) e, em seguida, na Universidade de Paris (1994-1995).

Desse modo, entendemos que a concepção de ciência do professor Cury está vinculada à compreensão de que a publicação acadêmica se constitui como um pilar do fazer científico, principalmente ao debater as concepções de educação em disputa e influenciar as políticas educacionais. Sobre esse aspecto ressalta:

Hoje o cabedal que dispõe na pós-graduação em matéria de diagnose da realidade brasileira é enorme. E mais, com a pluralidade de pontos de vista, o que torna o debate acadêmico mais rico e mais interessante. Agora, graças a esses estudos, acompanhados de mobilizações junto aos poderes públicos é que se pôde avançar em nossa educação [...] Muitos estudos e pesquisas sobre o financiamento e vinculação foram determinantes para que projetos de desvinculação não fossem adiante (Veiga, 2011, p. 43).

Nessa perspectiva, também com vasta produção e concepção de ciência similar, a professora Hermengarda Alves Lüdke (com 61 produções até 2002) compõe o grupo de conselheiros que ampliavam sua atuação para além do político na influência das políticas educacionais, como intelectual academicamente relevante que tinha seus estudos e ideias circulando na comunidade científica. O início da sua produção data de 1967, com um capítulo de livro sobre o ensino médio e a estrutura socioeconômica.

Assim como Cury, Lüdke foi indicada pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), instituição que coincide sua criação com a institucionalização da ciência no Brasil com a criação “[...] pelo governo federal de organizações como o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq, 1951), e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes, 1951)” (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência [SBPC], 2020, n.p). A SBPC tem como um dos itens da sua missão promover a disseminação do conhecimento científico por meio de ações de divulgação da ciência. Desse modo, a indicação de Cury e Lüdke por parte da instituição indicia o alinhamento da concepção de educação e de ciência.

Compreendemos que Cury e Lüdke fazem parte de uma rede que constitui um ‘microcosmo particular’ que influi elementos como: as demandas sociais, os afetos e a tradição (Sirinelli, 2003). Nesse sentido, a compreensão de ciência dos conselheiros e a maneira como entendem a relação desta com a sociedade (demandas sociais) são fatores que repercutem no seu agrupamento em uma rede de sociabilidade comum.

Nesse sentido, os professores faziam parte do grupo de intelectuais que se posicionaram taticamente em relação ao projeto educacional que se constituía como estratégia, compondo a cultura política no processo de redemocratização, sobretudo ao resistirem ao projeto de LDB capitaneado pelos que estavam, naquele momento, no lugar de poder. Lüdke contribuía com o debate e tensionava o lugar de poder por meio de suas pesquisas na avaliação educacional e formação de professores. Já Cury realizava seus tensionamentos acadêmicos nas publicações que abordavam a política educacional de maneira ampla e o direito à educação.

Além de serem os dois conselheiros academicamente mais relevantes na CEB/CNE, não apenas pelo volume de suas produções, mas também pelas suas trajetórias formativas e pela densidade das suas pesquisas, faziam parte da rede de sociabilidade que se posicionava taticamente em relação à estratégia do lugar de poder, tendo as suas publicações, muitas vezes, um teor de crítica ao projeto educacional, fato que não impediu que fizessem parte do grupo responsável por normatizar a legislação educacional daquele período.

Em contrapartida, a terceira conselheira com maior número de publicações, Guiomar Namo de Mello (31 produções até 2002), fazia parte do grupo que fortalecia o projeto educacional do lugar de poder, a começar por sua nomeação, que não foi oriunda de indicação, mas uma escolha do governo na quota que lhe cabia. Todavia, suas publicações nem sempre fortaleceram o projeto vigente, sobretudo a sua tese (Mello, 1982b) e as produções que dela seguiram.

A professora se constituía como uma importante representante do projeto educacional em implantação (as reformas educacionais do Governo Federal, a exemplo da LDBEN/1996 e das diretrizes educacionais, tensionadas por aqueles que se opunham, que tinham outra concepção para a educação brasileira), principalmente por ter sido uma das responsáveis por pensar as bases teóricas e epistemológicas dessa educação na social democracia no Brasil (Mello, 1990), se constituindo como a responsável por pensar o projeto educacional do PSDB (partido que ocupava o lugar de poder). A partir da circulação da professora por cargos eletivos, também fez parte das discussões da Constituinte (1987), suas produções mudaram de perspectiva e de concepção de educação a partir desse período, que teve seu ápice (em relação à mudança de concepção) entre 1991 e 1992, com base em seus estudos no pós-doutorado, refletindo, assim, na sua produção acadêmica do período.

Iara Glória Areias Prado, mesmo com três produções no período de governo, também era uma conselheira importante em fazer prosseguir as pautas do projeto educacional do lugar de poder. A professora era secretária do Ensino Fundamental do governo e esteve na CEB/CNE durante os dois mandatos de FHC, por ser membro nato. Assim, a importância dos conselheiros não está apenas relacionada com sua posição acadêmica e com o nível de produtividade em termos de publicação. No caso da professora, sua relevância estava mais no campo político (era filiada ao PMDB) do que no acadêmico. As produções da professora discorrem sobre as reformas educacionais promovidas pelo lugar de poder naquele período (e também sobre alfabetização e formação de leitores).

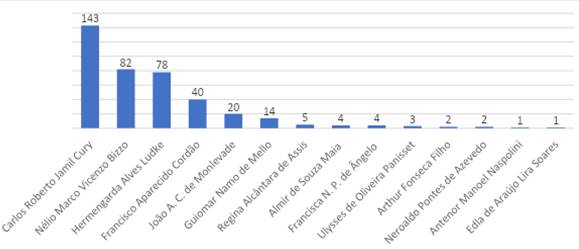

Na Figura 3 analisamos o quantitativo da produção acadêmica dos conselheiros entre 2003 e 2020, que sofreu algumas alterações entre aqueles que mais publicam. Desse modo, é pertinente levarmos em consideração o período em que esses intelectuais iniciaram a vida acadêmica, mais precisamente o ano de conclusão do doutorado.

Para a elaboração da Figura 3, consideramos a produção acadêmica dos conselheiros, publicada de 2003 até 22-10-2020. O professor Cury ainda se mantém como o conselheiro com maior número de produções (143), aumentando consideravelmente em relação a Figura 2 e se estabelecendo como um dos pesquisadores de mais notoriedade do país, bolsista PQ Sênior do CNPq.

Nessa direção, Lüdke, bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq nível 1A, passou para a terceira posição em número de publicações no período de 2003 a 2020. Entendemos que a professora, que iniciou sua vida acadêmica, como pesquisadora, em 1969 (ano de conclusão de seu doutorado) ainda se mantém atuante no campo científico com 51 anos de atividade.

Nelio Marco Vicenzo Bizzo passou a ocupar a segunda posição em termos quantitativos da produção acadêmica. O professor também é bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq nível 1A, iniciando sua trajetória como pesquisador em 1991 (ano de conclusão do seu doutorado). Ao compararmos o ano de conclusão de doutorados dos conselheiros que estavam nas primeiras posições na Figura 2, teremos: Carlos Roberto Jamil Cury com 41 anos como pesquisador, Guiomar Namo de Mello com 38 anos como pesquisadora e Hermengarda Alves Lüdke com 51 anos como pesquisadora.

Desse modo, Bizzo se estabeleceu como pesquisador relevante no campo acadêmico após o término do governo de FHC, o que não diminui a importância de sua atuação na CEB/CNE, pois demonstrava ser um intelectual que já traçava sua bem-sucedida carreira, principalmente nos estudos sobre o ensino de Ciências. As publicações do professor têm como característica serem realizadas com mais de um autor (Bizzo e outros autores). Raras são as publicações em que o professor é o único autor, aspecto que o diferencia dos demais conselheiros, que têm como característica publicarem sozinhos.

Destacamos, ainda, os conselheiros Francisco Aparecido Cordão e João Antônio Cabral de Monlevade, que tiveram suas publicações impulsionadas após o término do governo FHC (a partir de 2003). Cordão teve uma publicação até 2002 e, de 2003 a 2020, 40 publicações, conforme a Figura 2. Seus estudos abordavam, essencialmente, o ensino profissional. Além disso, quando publicou sobre outros assuntos, como as Diretrizes Curriculares Nacionais, ou sobre o CNE, em sua maioria era no Boletim Técnico do Senac (periódico voltado para a educação profissional), no qual concentra a maioria das suas publicações.

Nessa direção, o conselheiro João Antônio Cabral de Monlevade também teve um acréscimo considerável em suas publicações a partir de 2003, passando de quatro (até 2002) para 20 (de 2003 a 2020). Monlevade se constituiu como pesquisador a partir de 2000 (ano de conclusão do doutorado), garantindo maior densidade às suas publicações a partir desse período, sobretudo no foco de seus estudos sobre a valorização do trabalhador em educação, aspecto que coaduna com sua militância nessa causa e sua vinculação à Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação.

Contrariamente aos professores Monlevade e Cordão, a produção de Guiomar Namo de Mello decresceu nesse período, o que entendemos como indício do seu afastamento das teorias e concepções às quais esteve vinculada no doutorado, aspectos que também a afastaram do centro da produção acadêmica em educação (ANPEd e SBPC, por exemplo), ao se aproximar (e fazer parte) do centro da elaboração de políticas educacionais. A diminuição da produção acadêmica da professora veio acompanhada, também, da sua aproximação de ONGs educacionais (como TPE, Fundação Vitor Civita e Fundação Lemann) que buscavam tensionar o lugar de poder a partir de 2003.

A análise da produção acadêmica dos conselheiros impulsiona a compreensão que seus posicionamentos em relação às disputas de implantação de projetos educacionais distintos e como suas produções intelectuais ajudaram a fortalecer a cultura político-educacional da qual faziam parte. Se de um lado tínhamos o Governo Federal e seus adeptos na CEB/CNE preocupados em alinhar a concepção educacional brasileira às recomendações dos organismos multilaterais (representados por Mello, Cordão e Prado), do outro lado havia um grupo de intelectuais que se opunham a elas (na CEB, representados por Cury, Monlevade e Ludke).

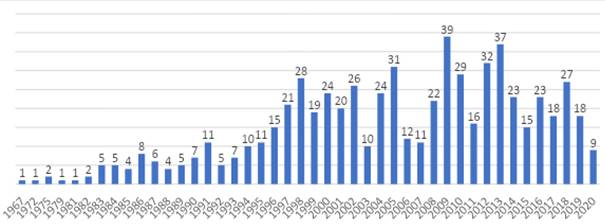

Na Figura 4 analisamos a cronologia do quantitativo das publicações dos conselheiros, também relacionamos os picos de maior produção com o momento político e as movimentações na elaboração das políticas educacionais.

Analisaremos a Figura 4 dividindo os anos em quatro períodos: a) 1967 a 1985, pois essas produções aconteceram no período do regime militar autoritário e, dessa forma, apresentam características próprias do contexto em que estão inseridas; b) 1986 a 1994, período de transição democrática e mudanças relacionadas com o estabelecimento da democracia; c) 1995 a 2002, período de reformas educacionais importantes; d) 2003 a 2020 para entendermos as (des)continuidades dos objetos e das preocupações educacionais.

A produção acadêmica dos sujeitos apresenta-se tímida até a década de 1980, quando se inicia um aumento, mesmo não uniforme. Entendemos que isso se deva a dois fatores principais: a) a maior parte dos conselheiros não tinham se constituído como pesquisadores (não haviam feito doutorado, ainda); b) o Brasil passava por um período de ditadura (1964-1985), quando professores universitários foram perseguidos, exilados e houve interferência do regime nas instituições educacionais.

Até 1985, cinco conselheiros tiveram publicações: Ludke; Mello; Assis; Monlevade; Naspolini. No Brasil e em países da América Latina, o autoritarismo não se resumiu ao período mais recente (1964 a 1985), porém possui vasta história, não apenas por ter passado por regimes não democráticos, mas também porque, como nos aponta Motta e Abreu (2013, p. 7), foi “[...] palco de toda tradição teórica autoritária [...]”, com intelectuais que pensaram e projetaram uma sociedade incompatível com a democracia liberal. Desse modo, podemos afirmar que os intelectuais que compunham a CEB/CNE não fizeram parte desse movimento, muito pelo contrário, encontravam-se do lado da tática, do tensionamento a essa perspectiva teórica, sobretudo ao pensar a educação a partir da democracia.

Assim, as questões educacionais eram abordadas, nesse período (até 1985), de acordo com o contexto no qual os pesquisadores estavam inseridos, na tentativa de superar os modelos até então estabelecidos, perspectivando uma sociedade ideal ou buscando soluções mais pontuais e de curto prazo para a educação. Nesse sentido, ao abordar o método de estudo de caso como possibilidade para a avaliação educacional, Lüdke (1983, p. 17), ressaltou:

Em geral, preocupamo-nos muito com as consequências políticas, em sentido amplo, do exercício da avaliação. Tememos que venham a representar um elemento a mais para a manutenção de uma situação educacional profundamente injusta, em que apenas alguns poucos logram receber o quinhão de educação que deveria caber a todos. Este é um desafio sentido constantemente pelos que refletem criticamente sobre o papel da avaliação e se preocupam em desenvolvê-la.

A autora busca desfazer o entendimento de que a avaliação reforçaria a desigualdade social daquele período, compreendendo-a como importante instrumento para que os problemas educacionais fossem sanados e que se pudesse vislumbrar uma educação de qualidade. Assim, as concepções da professora, nesse período, alinham-se àquelas dos que buscam melhorar a qualidade da educação com foco na aprendizagem e no momento presente.

Um ano após problematizar as possibilidades da avaliação educacional, Ludke (1984) publica sobre importante aspecto da pesquisa em educação: o rigor metodológico e a utilização de metodologias qualitativas. Ela ainda aponta para a grande fertilidade da pesquisa em educação com a incorporação de novas possibilidades e soluções metodológicas. Nesse período, em que o autoritarismo estava se enfraquecendo e as discussões educacionais ganhavam fôlego, a professora mostrava-se preocupada tanto com o rigor das pesquisas (que não poderiam reduzir-se a análises panfletárias) quanto com o rigor nos processos avaliativos, que não poderia ser demonizado e reduzido a um instrumental de manutenção da situação daquela época.

Nesse período, Mello (1982b) discutia a vinculação que era feita na comunidade educacional entre o currículo, programas educacionais, interação professor-aluno e as normas de avaliação, como responsáveis pelo caráter seletivo e excludente da educação. Também problematizava se realmente esses aspectos eram por si sós responsáveis por excluir a criança pobre, em uma associação do fracasso escolar e as classes sociais mais baixas. A pergunta que a professora se fazia era: que procedimentos deveriam ser adotados, que não esses, para uma escola democrática?

Percebemos que essa discussão estava em evidência nesse período de enfraquecimento do regime militar. Tanto Lüdke (1983; 1984), como Mello (1982b) posicionaram-se contrárias à ideia de exorcização de todos os elementos que constituem a educação escolar, principalmente a avaliação e a organização curricular. No entendimento das autoras, esses não eram os fatores que tornavam a educação não democrática. Sobre isso, Mello (1982a, p. 2) esclareceu que partia da premissa de que “[...] apenas a igualdade social e econômica garante a igualdade de condições para ter acesso aos benefícios educacionais”.

Nesse sentido, as produções das autoras refletem o contexto no qual estavam inseridas, sobretudo em projetar a educação em um cenário que não acontecia desde 1964: o ambiente democrático, mesmo com focos de estudo diferentes, Lüdke mais voltada para a formação de professores e da avaliação e Mello para a política educacional de maneira mais abrangente. A congruência da produção das autoras estava em não desconstruir por completo a educação daquele período, compreendendo que nem todos os aspectos eram negativos, mesmo que entendessem que muitas mudanças eram necessárias para tornar a educação efetivamente democrática.

As preocupações e discussões que envolviam a educação brasileira encontravam similaridade no que também acontecia na América Latina, onde alguns países estavam saindo de períodos autoritários, como o Chile e a Argentina. Madeira e Mello (1985, p. 7) iniciam a apresentação do livro ‘Educação na América Latina’ com as seguintes perguntas:

Será que quando voltamos os olhos para a América Latina e nos detemos nas estatísticas e na dinâmica dos níveis e da qualidade da escolaridade do conjunto da população destes países mantém-se coerentes os pensamentos teóricos educativos predominantes e a realidade social? [...] quais os limites que as sociedades da América Latina colocam hoje ao acesso, à permanência e à participação das camadas populares na escola pública regular?

Outro ponto que já estava em discussão nesse período era a inserção dos países da América Latina no mundo globalizado - um dos motivos da privação desse acesso foi o período ditatorial que atingia esses países. Na reunião da Comissão de Educação do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais (Clacso), que teve como questionamento de fundo a adequação dos países periféricos às teorias neoliberais (Teoria do Capital Humano, por exemplo), Madeira e Mello (1985) destacaram a surpresa de ter ocorrido relativa unidade conceitual dos trabalhos apresentados e da similaridade das preocupações educacionais dos pesquisadores de diferentes países.

Essas similaridades, no campo educacional latino-americano, indiciam a abertura das possibilidades para que organismos multilaterais pudessem propor soluções e participar da elaboração das políticas educacionais desses países na década de 1990, o que realmente aconteceu, a exemplo da Unesco do Banco Mundial (com o qual Mello tinha vinculações), e a influência da Cepal na composição do projeto educacional da América Latina, incluindo o Brasil, sendo este um dos principais focos de crítica daqueles que se opunham ao projeto educacional do lugar de poder, como afirma o PNE - Proposta da Sociedade Brasileira (Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública ,1997, p. 14): “O agravamento da crise vem sendo reforçado pelo conjunto das políticas públicas adotadas pelo governo brasileiro, as quais, vale esclarecer, obedecem à matriz definida pelo Banco Mundial, [...] BID e pela CEPAL”.

De acordo com a Figura 4, após a redemocratização (1985) e antes do período do governo FHC (1995-2002), o ano com maior número de publicações dos conselheiros foi 1991 (11 publicações). Nesse período, as discussões educacionais relacionando os desafios brasileiros com os de outros países latino-americanos configuravam-se como um objeto de pesquisa relevante no campo (Mello & Silva, 1991), ou eram utilizadas para localizar as reformas educacionais brasileiras no contexto da América Latina (Mello, 1991), sobretudo no desafio da inserção competitiva nos mercados mundiais.

Nesse período, em que a democracia ainda se estabelecia, e antes do governo FHC (1986 a 1994), o segundo ano de maior produção dos conselheiros foi 1994 (10 publicações). Destacamos o estudo de Mello (1994), publicado em parceria entre o Ministério da Educação (MEC) e a Unesco, que abordava a qualidade em educação. A publicação coloca a promoção da melhoria da qualidade do serviço com equidade (a autora não utiliza mais o termo ‘igualdade’, como fazia na década de 1980) como um desafio dos sistemas educativos da América Latina, novamente vinculando as demandas enfrentadas pelo Brasil como similares às dos países latino-americanos. Enfatiza que os novos problemas educacionais, o desenvolvimento tecnológico e a nova forma de exercer a cidadania tensionavam mudanças substanciais no sistema de ensino.

Mello (1994, p. 12) criticava os estudos da década de 1970 e 1980, que compreendiam os problemas escolares como oriundos da estrutura social na qual a escola estava estabelecida. Afirmava que não seria possível solucioná-los por meio da própria escola, mas apenas com uma drástica mudança social, o que ela chamou de pessimismo pedagógico:

[...] o pessimismo pedagógico chegou em nosso país num momento em que nossa frágil tradição de pesquisa educacional se desarticulava diante da espantosa dimensão das desigualdades educacionais produzidas pela expansão quantitativa do ensino fundamental e dos assustadores índices de repetência e fracasso escolar precoce das crianças de origem popular. Nesse cenário sinistro, os esforços no sentido de recolocar na pauta da pesquisa educacional a importância da organização interna das instituições escolares na produção ou redução do fracasso e da repetência foram insuficientes [...].

Desse modo, a professora buscava gerar soluções para os problemas educacionais brasileiros a partir da escola, entendendo que isso era possível e necessário, a começar por conhecer o funcionamento interno da escola. Entre as soluções apresentadas por ela, estavam: reestruturação curricular; formação de professores; avaliação interna e externa, aspectos que coadunavam com as políticas educacionais estabelecidas a partir de 1995 e tinham a professora como uma de suas representantes na CEB/CNE. O ano de 1994 foi marcado pelo período eleitoral e a disputa entre Lula e FHC para a presidência da República. Mello, como um preeminente sujeito educacional tanto do PSDB, quanto do que viria a ser o governo FHC, como responsável por substanciar o programa educacional do partido, já indiciava, em 1994, o que iria permear as políticas educacionais do período 1995-2002.

De 1994 a 1998, notamos um crescente nas publicações dos conselheiros, atingindo o ápice do período (1995 a 2002) em 1998 (28 publicações). No cenário político, houve a instituição da reeleição e calorosos debates em torno disso. No campo educacional, as reformas curriculares (educação básica em 1997 e ensino médio em 1998) geravam intensas discussões, sobretudo entre os que tinham uma concepção de educação similar ao lugar de poder e aqueles que se contrapunham ao projeto que estava sendo implementado (disputas que se materializaram em diferentes propostas de PNE em 1997, a do Executivo Federal e a da Sociedade Brasileira).

Entre as políticas educacionais daquele ano (1998), destacamos a criação do Exame Nacional do Ensino Médio e o Parecer nº 15/1998, a primeira política de avaliação, e a outra de reestruturação curricular. Conforme apontado por Mello (1994), dois aspectos primordiais para que se sanassem os problemas educacionais a partir da educação e não da sociedade.

Nesse sentido, Mello publicou sobre as novas Diretrizes para o Ensino Médio, Cury sobre os Parâmetros Curriculares para o Ensino Fundamental (instituídos um ano antes, 1997), sobre a LDBEN/1996, problematizando a nova reforma educacional a partir dela. O professor discorreu, também nesse ano, sobre as duas propostas de PNE que disputavam espaço para se estabelecer como estratégia, entre outras importantes publicações. O conselheiro foi o que mais publicou no ano de 1998 (13 publicações).

Dentro do período dos governos de FHC (1995-2002), o ano de 2002 também foi fértil em relação ao quantitativo de publicação dos conselheiros (26 publicações), novamente com o professor Cury liderando numericamente (12 publicações). As publicações do professor abordavam o direito à educação como tema que permeava os estudos, mas também discorreu, especificamente, sobre os PCNs, a LDB, as políticas para o ensino médio, além de ter realizado um balanço das políticas educacionais para a educação básica daquele período, evidenciando o papel do CNE nesse contexto e sua relação com o governo, sobretudo em pensar uma educação pública e de qualidade para todos.

Notamos, também, interesse nas discussões dos conselheiros em relação à formação de professores, sobretudo no que dizia respeito às novas propostas que surgiam naquele período. Lüdke e Moreira (2002, p. 76), que já havia deixado o CNE, criticou as medidas que vinham sendo implementadas a respeito desse tema:

A nosso juízo, a importância que lhe vem sendo atribuída sinaliza para uma desvalorização, por parte de nossas autoridades educacionais, dos conteúdos pedagógicos que nos parecem indispensáveis para possibilitar ao docente um posicionamento mais lúcido e comprometido frente aos problemas e às práticas educacionais de seu tempo e de seu país.

Moraes (2002), defensora das políticas educacionais implementadas naquele período, teve como objeto de seus estudos, em 2002 a formação de professores, relacionando-a com a da América Latina, articulando a educação e a necessidade de a inovação e a eficiência adentrarem o contexto escolar e a prática pedagógica dos professores.

Mello foi relatora (relatoria conjunta) do Parecer nº 9/2001, que determinava diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores da educação básica em nível superior: curso de licenciatura de graduação plena. A professora também realizou duas publicações em parceria com a Unesco e com o Programa para Reforma Educacional na América Latina e Caribe, indiciando os espaços em que iria circular após o término do governo FHC e os alinhamentos da concepção de educação daquele período.

No período de 2003 a 2020, após o término do governo FHC, evidenciamos os anos de 2005, 2009 e 2013, como relevantes em termos de volume de publicação, com 31, 39 e 37 publicações, respectivamente. Em 2005, a maior parte das publicações foram de Lüdke (12 publicações) e Cury (13 publicações), representando mais de 80% das publicações daquele ano. Mello, que vinha em evidência nos períodos anteriores, começa a enfraquecer em relação aos demais conselheiros no que diz respeito à vida acadêmica, sobretudo em decorrência dos espaços que passou a ocupar e dos tipos de publicações (não publicadas em revistas científicas) em que passou a figurar como autora. As disputas e tensões entre os projetos educacionais eram evidenciadas nas produções acadêmicas, onde encontramos a sustentação teórico-epistemológica dos posicionamentos políticos dos conselheiros (neste caso) e também nos espaços não-acadêmicos, mas capazes de influenciar a elaboração de políticas educacionais (como conferências e reuniões com ONGs educacionais que Mello passou a se associar, por exemplo).

Em 2009, Cury e Lüdke representavam 60% das publicações dos conselheiros, com 11 e 12 publicações, respectivamente. Já em 2013, Lüdke não apresentou o mesmo quantitativo das publicações (com 2 publicações nesse ano), ao contrário de Cury, que manteve a média que vinha seguindo, com 11 publicações, e o professor Bizzo, que teve 11 publicações. Os dois conselheiros representaram 60% das publicações nesse ano.

Em 2005, com dois anos de outro governo (Lula, PT), as publicações consideravam os avanços das políticas educacionais, reconheciam os caminhos de progresso que estavam sendo traçados, mas chamavam a atenção para os aspectos que precisavam de esforços e investimentos financeiros, a partir de publicações que abordavam os seguintes assuntos: direito à educação e cidadania (Cury, 2005a), gestão democrática (Cury, 2005b), história da educação (Cury, 2005c), políticas educacionais (Ludke, 2005a) e formação docente (Ludke, 2005b).

O ano de 2009 foi marcado pelas discussões em torno do ensino médio, sobretudo devido à Portaria nº 109/2009, que instituiu o novo Enem, que passou a ser organizado pelas áreas de conhecimento e teve como um dos principais objetivos democratizar as oportunidades de acesso ao ensino superior. No contexto dessas mudanças, Cordão publicou sobre as perspectivas para o novo exame, além do seu objeto recorrente: a educação profissional.

A formação de professores também foi objeto dos pesquisadores Lüdke e Bizzo. Além disso, as políticas educacionais, de maneira geral, foram tema dos estudos dos conselheiros nesse ano (Lüdke, Monlevade, Cury, Bizzo). Destacamos a preocupação em relação ao PNE, que entraria em vigor em 2011, sobretudo no que dizia respeito ao financiamento da educação (Cury). Mesmo evidenciando os avanços que as políticas educacionais haviam alcançado nesse período, percebia-se o financiamento educacional em risco devido às relações de força que se impunham no lugar de poder.

O Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio aconteceu no ano de 2013, acompanhado de intensos debates no campo educacional, além da instabilidade no campo econômico e político do país (a exemplo das manifestações de junho desse ano). Chama-nos a atenção a recorrência das discussões sobre o PNE, que era para abranger o período de 2011 a 2020, mas que, em 2013, ainda não havia acontecido. Pesquisadores, como Cury, Cordão e Monlevade, tiveram esse tema como objeto de estudo.

Do mesmo modo, a pesquisa educacional foi um dos focos dos pesquisadores em 2013, a exemplo de Mello, Bizzo e Lüdke, que discorriam sobre as diferentes possibilidades de abordagens no campo da pesquisa em educação, além dos temas recorrentes discutidos por outros pesquisadores, como a formação de professores (Lüdke, Bizzo, Cury,), as políticas de avaliação (Mello, Bizzo), o direito à educação (Cury) e as políticas educacionais de maneira geral (Cury, Monlevade).

A produção acadêmica dos conselheiros acompanhou, primeiramente, as suas trajetórias formativas. Aqueles que atingiram a maior titulação e estiveram vinculados a orientadores com tradição de publicação acadêmica possuíam o maior número de publicações com projetos de pesquisa claros, sobretudo em relação ao foco de seus estudos. Além disso, a vinculação dos sujeitos a programas de pós-graduação e a instituições voltadas para a pesquisa (como ANPEd e a SBPC) também é indício que fortifica as relevantes produções dos pesquisadores.

Em relação às variações, em termos quantitativos das publicações por ano, compreendemos que seguem o movimento dos acontecimentos políticos, econômicos e a maneira como estes influem na educação. Mesmo os professores com objetos de pesquisa concretizados - como Lüdke na formação de professores, Cury no direito à educação e nas políticas educacionais, Bizzo no ensino e aprendizagem de ciências e Cordão na educação profissional - tinham os debates nacionais em relação às políticas educacionais como influentes no ritmo de produção de suas pesquisas, além de sustentarem teoricamente seus posicionamentos políticos em frente às disputas, tensões e negociações para a constituição de uma cultura político-educacional, a partir da elaboração de diretrizes e normativos, tendo a CEB/CNE papel fundamental nesse processo.

Cabe ressaltar que professores que não tiveram expressiva produção acadêmica também são importantes no processo de constituição da cultura político-educacional brasileira. Regina de Alcântara Assis compunha, juntamente com Prado, Mello e Cordão o grupo de intelectuais do CNE que tinha sua concepção educacional alinhada ao lugar de poder. Encontramos indícios desse movimento em sua produção ‘É preciso pensar em educação escolarizada para crianças de 4 a 6 anos?’ (1986), na qual a conselheira mobiliza autores como Saviani e Libâneo (assim como o faz Mello) para criticar suas concepções de educação:

Proponho classes de pré-1º grau em que se parta de onde estão as crianças como sugere Freinet (1969, 1978), porém não concordo com as críticas de que esta seja uma tendência de Escola Nova Popular (Saviani, 82), ou progressista libertária (Libâneo, 1986), que reduz a experiência das crianças a seu universo mais imediato e a um ambiente escolar onde não existe autoridade, normas de convivência e hierarquias a serem respeitadas (Assis, 1986, p. 69).

Outro aspecto que fortalece esse entendimento, é o fato de Assis ter composto a equipe de formulação da BNCC4 como secretária de Articulação dos Sistemas de Ensino (no governo Michel Temer), documento que retoma a cultura político-educacional estabelecida na década de 1990 e início de 2000, período em que Assis esteve na CEB/CNE, tornando-a sujeito fundamental na constituição epistemológica do documento.

Além de Assis, destacamos Raquel Alessandri Teixeira como importante sujeito nesse processo. A conselheira é membro fundador do Todos pela Educação (ONG entusiasta da BNCC e das reformas empresariais na educação), foi secretária de Educação de Goiás em dois períodos (2005-2006/ 2015-2018) e deputada federal pelo PSDB em dois mandatos (2002-2006/ 2007-2011). Desse modo, mesmo que não tenhamos identificado produção acadêmica da conselheira, esses indícios apontam que seu papel no interior da CEB/CNE era de reforçar as concepções do lugar de poder, pelo fato de pertencer ao mesmo partido do então presidente FHC e também por ter sido uma das fundadoras de uma ONG que tem assumido o protagonismo do resgate da cultura político-educacional constituída no período em que Teixeira fez parte da CEB/CNE.Nesse sentido, entendemos que a rede de sociabilidade do intelectual indicia sua concepção educacional, assim como a produção acadêmica.

Por fim, evidenciamos como uma representante dos organismos multilaterais no interior da CEB/CNE: a conselheira Ana Luiza Machado Pinheiro. Pinheiro foi diretora regional da Unesco durante 12 anos (1997-2009). Em 2004, como diretora da Directora de la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe, a professora destacou os esforços dos organismos multilaterais, principalmente da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal), em trazer a educação como fator impulsionador do desenvolvimento dos países da América Latina com o desafio de assegurar um uso mais eficiente dos recursos e garantir a responsabilização dos resultados (accountability) em relação aos investimentos, entendendo que: “Este es un requisito básico para que nuestros países participen activa y proactivamente en el mundo globalizado” (Pinheiro, 2004, p. 2).

Desse modo, mesmo os conselheiros com menor produção acadêmica e menor reconhecimento no campo científico tiveram relevância na constituição da cultura político-educacional. Notamos que a maior parte dos membros da CEB/CNE com produção considerável posicionavam-se acadêmico e politicamente contrários ao projeto educacional do lugar de poder. Todavia, a representatividade da cultura político-educacional que se pretendia implementar foi garantida a partir de intelectuais que não tinham preeminente representatividade acadêmico-científica, mas tinham relevância junto a instituições e setores educacionais com influência tal qual aqueles com trajetória formativa e produção acadêmica notável.

Considerações finais

A análise do papel dos intelectuais na constituição da cultura político-educacional desse período não pode ser reduzida à simples assimilação a um grupo de interesse e ser analisado como tal, pois eles foram formadores de uma concepção e, quando não, seus pensamentos e suas trajetórias foram apropriados para que um projeto político-educacional ganhasse respeitabilidade.

Os conselheiros da CEB/CNE (1996-2002) eram tensionados pelas discussões em torno da globalização, em evidência na década de 1990, assim, eles faziam parte de um recorte dentro da geração de intelectuais que eram provocados a se posicionarem em relação à globalização e seus efeitos na educação. A similaridade deste com outros grupos de intelectuais estava nos acontecimentos e nas questões que eram tensionados a responder, mas seus posicionamentos e as soluções que davam aos problemas poderiam diferir e, em algumas vezes, serem opostas. No caso dos conselheiros, essa divergência ocorria dentro do próprio órgão, tendo a trajetória formativa (e seu desdobramento nas produções acadêmicas) influência nos seus posicionamentos em relação à política educacional, assim como a rede de sociabilidade (circulação dos intelectuais).

Desse modo, a cultura político-educacional que se constituiu nesse período (1995-2002) teve influência direta da trajetória formativa dos conselheiros do CNE, e seus desdobramentos na produção acadêmica, que se constituía como elemento escriturístico capaz de influenciar a cultura político-educacional no momento presente e sua continuidade. Além disso, essa produção indicia as características políticas do país e as políticas educacionais que estavam em evidência, as tensões, disputas e negociações para a constituição de diferentes projetos educacionais, como também, instrumento de amadurecimento da cultura político-educacional, assim como agente disseminador desta.

Ademais, a constituição da cultura político-educacional a partir de 1995 (retomada e aprofundada na reforma do ensino médio mais recente) encontrou sustentação nas concepções de alguns conselheiros da CEB/CNE (1996-2002), fortalecendo a construção de uma concepção educacional articulada com as bases defendidas pelos organismos multilaterais. Os conselheiros que circularam por esses organismos não apenas se apropriaram de suas recomendações, mas ajudaram na sua formulação (como Guiomar Namo de Mello, Neroaldo Azevedo e Ana Luiza Machado Pinheiro).

Desse modo, uma leitura da circularidade dos conselheiros da CEB/CNE evidencia o modo como a concepção educacional produzida pelo centro teve a participação desses sujeitos, na medida em que ocuparam cargos no Banco Mundial e na Unesco, por exemplo. Ou seja, há uma rede na qual os sujeitos que participam da formulação das políticas educacionais nas instituições do centro global, ocupam espaços estratégicos na periferia, responsáveis por sua apropriação e normatização (CEB/CNE).

A geração, as redes de sociabilidade e os itinerários intelectuais são delineados pelas culturas políticas que se manifestam “[...] como um amálgama de múltiplas temporalidades, que confluem para disputas que são mais abrangentes e abarcam no seu substrato as políticas ideológicas” (Alves, 2019, p. 8). Desse modo, os intelectuais são figuras de destaque na constituição das culturas políticas, tendo suas ações vinculadas aos influxos dos aspectos culturais que permeiam determinado tempo e lugar.

text in

text in