INTRODUÇÃO

A realidade escolar dos idosos na EJA foi analisada por Lopes e Burgardt (2013). As autoras perceberam que a entrada deles na EJA não está amparada por políticas específicas, matriz curricular, metodologias etc. Isso diverge do que é proposto no artigo 21 do Estatuto do Idoso. Nesse artigo vê-se que ao Poder Público é direcionada a responsabilidade de assegurar a entrada dos idosos na Educação formal através da criação de oportunidades, com a adequação dos currículos, das metodologias, e dos materiais didáticos (Brasil, 2003).

De acordo com o Censo Escolar da Educação Básica de 2018, em seu resumo técnico, o quantitativo de idosos matriculados na EJA era o equivalente a, aproximadamente, 4,1% do total das matrículas, atingindo o total de 145.032 matrículas (INEP, 2019). Cachioni e Neri (2004) afirmam que, os debates sobre a Educação para os idosos, o que chamam de Gerontologia Educacional4, são carentes, e isso fica evidente nas poucas especializações que tratam desse viés da Educação. Essa formação que vise um comprometimento mais sério com o envelhecimento, a velhice e o idoso “[...] é de fundamental importância social, não só pelos benefícios que podem advir para os idosos, mas também para promover mudanças culturais nas concepções sociais sobre velhice” (Cachioni; Neri, 2004, p. 104).

Na Constituição Federal de 1988, vigente atualmente no Brasil, identifica-se que o idoso tem direito de exercer sua participação na comunidade de forma plena, sem amarras ou barreiras, cabendo ao Estado, família e sociedade assegurar tal participação. Marques e Pachame (2010) afirmam que a Educação surge como um instrumento de fortalecimento da cidadania do idoso, ou seja, sua efetiva participação na Educação garante e assegura uma maior participação na comunidade. O que se detecta é a existência de uma dupla exclusão dos idosos na EJA. Pois, se considerarmos a EJA de forma geral, identifica-se um ambiente em que a exclusão se materializa.

O processo de exclusão da escola deixa os alunos em situação de desconforto devido a aspectos de natureza afetiva podendo, também, influenciar na aprendizagem. Os alunos geralmente têm vergonha de frequentar a escola depois de adultos. Pensam que serão os únicos em classes de crianças e, por isso, sentem-se humilhados. Muitos têm insegurança quanto à sua própria capacidade para aprender por conta da idade e sentem-se derrotados pelo estigma que carregam (Marques; Pachame, 2010, p. 483).

Ou seja, boa parte dos estudantes da EJA experimenta o sentimento de exclusão, de abandono, tendo em vista que ao ingressarem novamente no ambiente escolar após a fase adulta, é comum que muitos alunos experimentem um sentimento de desconforto e constrangimento. Essa relutância pode derivar de diversas razões, como a percepção de diferenças de idade entre eles e os demais estudantes, a ansiedade relacionada ao processo de aprendizagem ou até mesmo a preocupação com o julgamento dos colegas. e, no caso específico dos idosos vê-se que

o idoso da EJA, portanto, tem sua história de vida marcada por diferentes situações de exclusão socialmente produzidas em uma sociedade desigual. O indivíduo é excluído não por ser diferente, mas por ser considerado não semelhante, uma pessoa à parte dos meios modernos de consumo (Marques; Pachame, 2010, p. 484).

Para além disso, é possível, também, deparar com professores que não estão preparados para atuar com tal perfil de estudantes, pois a “[...]preparação para o trabalho com idosos é ainda mais precária, uma vez que demanda conhecimentos provenientes de outras ciências, como psicologia, medicina, nutrição e serviço social, aos quais os docentes nem sempre têm acesso” (Marques; Pachame, 2010, p. 485).

Segundo Pereira (2011), a primeira barreira que os idosos enfrentam ao adentrar na Educação formal através da EJA é a “[...] imagem de incapacidade atribuída aos idosos” (p. 26), tendo como resultado o preconceito, concepções e imagens negativas em relação a velhice por parte de colegas de turma e professores. No relato de um idoso estudante da EJA é possível observar essa realidade.

Sofri, sim, no colégio. Foi uma vez só, com uma professora, que não está mais lá. Ela passou um dever, mas ela explicou de um jeito que eu não entendi nada. Só sei que eu falei com ela, que ela me tratasse direito, porque eu estava começando. Aí, ela me disse assim: “O senhor já é um camarada de idade. Se o senhor quiser aprender, aprenda; se não quiser, não aprenda”. (Pereira, 2011, p. 26).

O exemplo acima é uma ilustração de como uma imagem do idoso marcada por crenças negativas, somada a ausência de foco na formação sobre a velhice, podem prejudicar o processo de ensino-aprendizagem. É a falta de conhecimento sobre a velhice como uma etapa da vida como qualquer outra, que gera uma sequência de mitos e preconceitos que se enraízam na sociedade (Lins, 2013). Assim, é um problema que se relaciona de forma direta com a formação de professores.

Desta forma, neste artigo, que apresenta o resultado de uma investigação sobre “O lugar da velhice na formação de professores da EJA: uma análise de crenças, atitudes e conhecimentos gerontológicos” (Cavalcanti, 2022), elencamos como objetivo identificar o nível de conhecimento que os professores da EJA têm sobre o processo de envelhecimento, a velhice e o idoso. Para tal, utilizamos o Questionário Palmore-Neri-Cachioni (Cachioni, 2002), instrumento amplamente utilizado no Brasil para avaliação do nível de conhecimento básico sobre Gerontologia. Os detalhes deste processo serão melhor apresentados na metodologia deste artigo. A seguir apresentamos, de forma breve, algumas discussões e reflexões que nos auxiliaram no processo de análise dos dados coletados e, ainda, nos forneceram um olhar crítico e atento sobre a temática trabalhada, sobretudo ao compreender a especificidade da formação de professores para atuação com idosos na EJA.

FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: ALGUMAS PROBLEMÁTICAS

A preocupação com uma formação que dê conta das demandas específicas da EJA não é nova. Quando observamos as recomendações de Paulo Freire na relatoria da 3ª comissão do Seminário Regional de Educação de adultos em 1958, percebemos um cuidado com as características desta modalidade e, ainda, o papel de uma formação de professores que subsidie todo o trabalho com jovens e adultos.

Em algumas das soluções apresentadas ao refletir sobre a problemática da Educação de adultos5 e as populações marginais, Freire, enquanto relator, indicou que é importante

[...]

h) criar uma mentalidade nova no educador, a par de um preparo especializado que está a exigir esta forma especial de participação sua no trabalho de soerguimento do País;

i) renovar os métodos e processos educativos, sem rejeição dos exclusivamente auditivos. Substituir o discurso pela discussão6. Utilizar modernas técnicas de educação de grupo, com recursos audiovisuais, ativos e funcionais, aproveitando o cinema, a dramatização, o rádio, a imprensa, etc. (Freire, 2013, p. 153) – grifo nosso.

Apesar de ser um debate antigo, ainda hoje percebemos que a formação ocorre de forma difusa. Alguns problemas que recaem sobre a formação parecem ter relações com a ausência de parâmetros que venham delinear o próprio perfil dos professores da EJA e a construção histórica da modalidade quase na marginalidade da sociedade, ou como disse Arroyo (2006, p. 17), “[...] uma das características da EJA foi, durante muito tempo, construir-se um pouco às margens, ou “à outra margem do rio [...]”, o que, em consequência, levou a ausência de políticas públicas tanto para a EJA como um todo, como para a formação de professores que nela atuam.

Neste movimento de marginalidade, a formação de professores se desenvolveu nos limites da própria EJA. Isso pode estar justificado, ainda, pelo perfil assistencialista e “caridoso” que foi atribuído às ações educativas que visavam atender àqueles que estavam fora do processo educacional em idade convencionada. Ou, também, a característica da EJA e sua relação com os movimentos sociais e Educação popular, o que pulverizava os locais e espaços em que ocorriam tais ações educativas.

Souza (2001) quando falou sobre a formação do sujeito humano trouxe para o debate elementos que acreditamos ser relevantes para seguirmos nesta discussão sobre a EJA. Apesar do texto do professor João Francisco não discorrer especificamente sobre a EJA, ele cabe como uma luva para um debate sobre esta modalidade.

Acontece que qualquer realidade social está conformada, constituída, configurada por diversidades e desigualdades políticas, econômicas, culturais, étnicas, lingüísticas [sic], religiosas e outras, expressas segundo esses diversos e diferentes recortes. Essa multiplicidade se manifesta de maneira emblemática, em proporções maiores e intensas, nas grandes cidades do mundo, mas suas influências se derramam e condicionam todas as outras situações sócio-culturais. São, portanto, compreendidas de diferentes formas por seus diversos sujeitos de acordo com seus interesses no jogo das relações sociais. Daí a necessidade de serem identificadas essas formulações para se constituírem conteúdos do processo pedagógico de ensino e aprendizagem (Souza, 2001, p. 188).

Na atualidade observamos tentativas em construir uma formação que prepare o profissional para a atuação com esta parcela da população. Soares e Simões (2004), ao analisarem a formação inicial de pedagogos que aderiram à habilitação para a EJA, no curso ofertado pela Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, perceberam que, apesar dos professores saírem da universidade com uma habilitação específica e formação de qualidade, ao se depararem com o mercado de trabalho não tinham tal qualificação necessariamente valorizada. Isto se explica, em partes, pelo entendimento da EJA como uma modalidade aligeirada, que não requer muito conhecimento e, assim, refletindo também nas expectativas em relação à formação dos professores que com esta modalidade atuem.

Outra problemática relatada pelos autores em relação à formação diz respeito, justamente, a amplitude do campo de atuação e a falta de definição, o que, de acordo com as entrevistas realizadas, parece gerar nos egressos “[...] a sensação de que sua formação inicial, embora necessária, não é essencial” (Soares; Simões, 2004, p. 36).

Essa perspectiva de EJA e de formação para atuação na EJA se misturam com a história de como os sujeitos desta modalidade são vistos pela classe dominante. Arroyo (2008) nos lembra ser indispensável rememorar o legado da EJA enquanto um movimento popular, de resistência, de luta pelo acesso à Educação dos excluídos, oprimidos. O autor afirma que não houve uma superação da exclusão, pelo contrário, atualmente ela se apresenta ainda mais bruta. E é neste local que se assenta uma performance comprometida dos professores e professoras. Pois é no diálogo que se constitui uma leitura concreta da realidade social em que os sujeitos estão postos, construindo uma consciência crítica.

A entrada da EJA nas universidades também é percebida como uma problemática na análise da formação de professores. De acordo com Soares (2008), a EJA atravessou os portões das universidades por meio da extensão, o que lhe atribuiu pouco prestígio. Pereira (2006), ao analisar os trabalhos apresentados nos GTs da ANPEd movimentos sociais, Educação popular e formação de professores, identificou uma baixa produção sobre a formação inicial de professores da EJA, o que se aproxima também do pouco prestígio atrelado à EJA.

Entender a relação entre a formação de professores e a EJA partindo de problemáticas que se ligam a elas, ocupa lugar de destaque neste trabalho pois cremos que com isto em mente é provável que a criticidade apontada por Freire possa encontrar terreno fértil. Todas essas tensões se somam às iniciativas concretas de políticas públicas que regulamentam a Educação básica brasileira que não contribuem ativamente para a constituição de um perfil do professor da EJA e muito menos na construção de critérios e diretrizes que estabeleçam como a formação deva ocorrer.

Tendo e vista estas problemáticas apresentadas e partindo de Freire (2010), podemos inferir que a formação de professores deve levar tais sujeitos a uma tomada de consciência de seu papel, não como detentor de um conhecimento elaborado e, por isso, superior, muito menos como um messias salvador, que através de seu conhecimento vá ofertar uma “saída” para as dificuldades impostas pela materialidade da vida cotidiana. Um professor comprometido com o desenvolvimento integral dos homens e mulheres deve compreender que é nas relações que se constroem e, assim, humanizam-se.

IDOSOS, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E FORMAÇÃO DE PROFESSORES: UMA RELAÇÃO MARCADA POR AUSÊNCIAS E SILENCIAMENTOS

O público idoso, como já informado por Marques e Pachame (2010), vem sofrendo verdadeira exclusão dentro da EJA, exclusão essa que extrapola a convencional marginalização que assombra os matriculados nesta modalidade. A falta de conhecimento sobre as características específicas da pessoa idosa, das suas potencialidades, dos processos biopsicossociais que ocorrem oriundos do processo de envelhecimento. Tudo isso se esgueira e se mescla com uma formação de professores que desprestigia a diversidade geracional característica da EJA.

Quando falamos de formação para atuação com idosos retomamos os ideais de Peterson (1976), que estabeleceu a divisão clássica da Gerontologia Educacional, listando como área específica e formação de pessoal para o trabalho com os mais velhos. Aliado a este ideal teórico, temos o Estatuto do idoso, que ancora a afirmativa de que os currículos devem incluir a temática da velhice e seus correlatos nas mais diversas formações (Brasil, 2003). Entretanto, o que está posto difere do que é estabelecido em diversas regulamentações.

Em Pernambuco vimos o surgimento de um documento que tratava das pessoas idosas na EJA, o Caderno de Orientações Pedagógicas de Atenção à Pessoa Idosa, que surgiu na seara de outros cadernos temáticos. Este documento criado em 2017, tem por base diversas regulamentações, como o Estatuto do idoso (Brasil, 2003), as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação de Jovens e Adultos (Brasil 2000), Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (Brasil, 2013) e a Política Estadual da Pessoas Idosa - PEPI (Pernambuco, 2001).

Ao analisarmos a PEPI, notamos que um de seus princípios fundamentais é reconhecer o envelhecimento como um fenômeno natural e inevitável, integrante da experiência humana, com destaque à importância de compartilhar e compreender essa realidade em toda a sociedade. Outro aspecto crucial delineado por essa política é a busca pela garantia de atendimento qualificado às pessoas idosas em todos os setores do serviço público. Isso se traduz na necessidade de formação específica para os profissionais que lidam com esse público, visando a habilidade e competência no trato com as demandas específicas apresentadas pelas pessoas idosas. Essa formação especializada é um ponto essencial da PEPI, apontando para a importância de profissionais capacitados tanto no âmbito educacional quanto em outras esferas.

Dessa maneira, ao focarmos na PEPI, podemos observar uma clara orientação a nível estadual para o desenvolvimento de uma formação especializada. Isso visa atender de maneira efetiva às demandas concretas impostas pelas pessoas idosas, proporcionando uma abordagem mais qualificada e sensível por parte daqueles que trabalham diretamente com esse segmento da população

Porém, o que é identificado no Caderno de Orientações Pedagógicas (Pernambuco, 2017) é uma tentativa de lançar luz sobre as pessoas idosas na EJA, mas sem ir além disso. Não há um aprofundamento em discussões que realmente procurem superar o que está socialmente posto sobre como a velhice deve ser e como deve ser vivida. Isto é evidenciado no último capitulo do Caderno de Orientações Pedagógicas, que tem por tema “A melhor idade: fazer da vida um deleite”. Em uma primeira vista pode ser um titulo simples e até apropriado, mas nele encontra-se um movimento que mais é superficial e reprodutor do que subversivo, ou seja, a utilização de diversos termos para tratar da velhice, inclusive os que buscam proporcionar um tipo de “elogio”, na verdade podem estar relacionados com os preconceitos enraizados na sociedade que se manifestam, também, através de uma “ingênua benevolência” (Neri; Freire, 2000, p. 8).

A variedade de termos utilizados para referir-se à fase da vida associada à velhice, como idade madura, terceira idade, maior idade, melhor idade e maturidade, esconde uma complexa rede de preconceitos muitas vezes inconscientes atribuídos a esse estágio do ciclo vital. Como salientam Neri e Freire (2000), a rejeição ou a exaltação acrítica da velhice frequentemente está vinculada a uma forte associação com temas como a morte, a doença, o afastamento e a dependência. Neste contexto, é essencial adotar uma abordagem atenta em relação às pessoas idosas, fundamentada em um conhecimento que transcenda as imagens socialmente construídas e difundidas sobre a velhice. O entendimento desses estereótipos e a superação dos preconceitos associados à velhice são elementos-chave para uma visão mais holística e justa da experiência da pessoa idosa.

Como identificou ainda no século passado Beauvoir (2018, p. 559), a velhice se propaga de formas particulares em determinadas sociedades e tempo.

A última idade tem sido, por vezes, valorizada, por razões políticas ou sociais. Certos indivíduos – como por exemplo, na antiga China, as mulheres – puderam encontrar nela um refúgio contra a dureza da condição de adulto. Outros comprazem-se com ela por uma espécie de pessimismo vital: se o querer-viver aparece como uma fonte de infelicidade, é lógico preferir-lhe uma semimorte. Mas a imensa maioria dos homens acolhe a velhice em meio à tristeza ou à revolta. Ela inspira mais repugnância do que a própria morte.

Ao olhar tal passagem da autora e considerarmos o período em que foi escrita, podemos pensar que isto se aplicava apenas àqueles que eram contemporâneos a sua elaboração7, contudo isto tem se perpetuado até nossa atualidade. Cavalcanti et al. (2019), ao analisarem as concepções sobre a velhice, apontaram, tomando por bases diversas pesquisas, que ainda há uma predominância da relação da velhice ao desuso, à improdutividade, o que se manifesta em crenças e atitudes.

Analisando as modificações que o capitalismo causou na sociedade, Blessmann (2004), pondera que existe uma preponderância de um pensamento voltado ao mercado e ao trabalho produtivo, o que associa à velhice uma imagem de decadência, improdutividade e ausência de papeis sociais. Sobre isto, também foi percebido por Neri e Freire (2000) que, mesmo com comprovados estudos que demonstram que a incapacidade não é inevitável, que é possível aos idosos viverem de forma saudável, plena e ativa, apesar de tudo isto é comum empresas negarem empregos aos idosos por alegarem que são “[...] velhos demais, ou seja, incapacitados demais. Leigos, pesquisadores e profissionais que lidam com adultos mais velhos e idosos podem ser muito preconceituosos quando o assunto é velhice” (Neri; Freire, 2000, p. 9).

Ainda sobre as imagens relacionadas à velhice, Todaro (2008), em uma pesquisa sobre a atitude de crianças em relação à velhice, identificou que é indispensável um trabalho educativo que favoreça a construção e/ou reforço de atitudes de respeito tanto em relação as diferenças entre as gerações como em relação a heterogeneidade do próprio processo de envelhecimento.

É a atuação comprometida com a transformação social que deve ser foco da formação de professores para atuação com idosos na EJA. Uma formação que busque romper com a opressão e exclusão que sitia a velhice e tende a minorar suas especificidades, que requer modificações concisas e não apenas a inclusão do nome do idoso em regulamentações. É necessário compreender que

Envelhecer não é um fator de risco, pois há evidências de que as pessoas mais velhas tornam-se mais eficazes no uso de processos adaptativos, tendem a apresentar boa capacidade para compreender a relação entre as condições que definem o que é possível, ou não, e aplicar tal conhecimento em seu desenvolvimento pessoal e em sua adaptação (Neri; Freire, 2000, p. 27)

Neste viés, encontramos na formação permanente (Santiago; Batista Neto, 2016) a melhor alternativa para uma formação de professores que privilegie a inconclusão do ser, que, enquanto ser inacabado que é, se constrói, se relaciona com o meio, toma consciência da realidade concreta, participa ativamente de todas as esferas da sociedade e não se aprisiona naquilo que lhe é imposto, pelo contrário, compreende que sendo sujeito histórico ele é capaz de modificá-la.

Portanto, o conhecimento sobre a velhice, o processo de envelhecimento e a pessoa idosa não é apenas um conteúdo que deva constituir as formações por imposição legal. Mas sim por ser uma temática que se relaciona diretamente com as crenças e atitudes que estes professores possuem e, tendo elas como parâmetro, adentram em salas de aula e se deparam com sujeitos que eles não conhecem, com contextos que estão fora do seu radar e, assim, normalizam a turma, padronizam, retiram deles suas individualidades e características, os desumanizam. Assim, compactuamos com a percepção de Soares (2006, p. 287) sobre o tempo que a formação deve ocorrer, tendo em vista ser necessário um tempo de “[...] amadurecimento e de sedimentação para que venha a incidir não apenas sobre os conhecimentos e as competências, mas também sobre os valores e as atitudes do educador”.

METODOLOGIA

Esse estudo, em relação à abordagem, se caracteriza como de cunho qualitativo, tendo em vista que propõe investigar aspectos relacionados à subjetividade dos indivíduos, indo além da numeração e quantificação de resultados. De acordo com Minayo (2001, p. 2122) a pesquisa qualitativa

trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos a operacionalização de variáveis.

Ressaltamos que, apesar de boa parte dos resultados serem expressos através de números, nossa análise partiu de uma ótica qualitativa, o que permite, sim, que esta investigação se classifique como de abordagem qualitativa. Conforme o exposto por Gamboa (2013, p. 104), ao nos trazer suas contribuições sobre dicotomia quantidade-qualidade, na finalização de seu texto “Quantidade-qualidade: para além de um dualismo técnico e de uma dicotomia epistemológica”.

Na pesquisa em Ciências Sociais, frequentemente são utilizados resultados e dados expressos em números. Porém, se interpretados e contextualizados à luz da dinâmica social mais ampla, a análise torna-se qualitativa. Isto é, na medida em que inserimos dados na dinâmica da evolução do fenômeno e este dentro de um todo maior compreensivo, é preciso articular as dimensões qualitativas e quantitativas em uma inter-relação dinâmica, como categorias utilizadas pelo sujeito na explicação e compreensão do objeto. Como vemos, a superação do falso dualismo técnico implica a abrangência de outros elementos constitutivos do processo científico. Ao mesmo tempo, a superação das dicotomias epistemológicas também exige a retomada das categorias básicas da produção do conhecimento, extrapolando as polarizações entre quantidade-qualidade, sujeito-objeto, explicação-compreensão etc. Exigem ainda, novas concepções de pesquisa e esforços na busca de sínteses e novas maneiras de articular os elementos constitutivos da investigação em Ciências Sociais.

No que diz respeito à tipologia, adotamos uma abordagem exploratório-descritiva para esta pesquisa, conforme delineado por Gil (2002). Essa abordagem se destaca por sua ênfase nas implicações de uma questão ainda pouco explorada em um contexto social específico. O intuito é promover uma imersão no problema, permitindo uma familiaridade aprofundada que, por sua vez, viabiliza a formulação de hipóteses. Ao seguir essa trilha metodológica, buscamos não apenas compreender o cenário em questão, mas também realizar uma descrição abrangente das características da sociedade, da população e/ou do fenômeno estudado. Este processo possibilita a identificação e estabelecimento de variáveis relevantes para a análise.

Em relação a nossa coleta de dados, nesta investigação, optamos por trabalhar com o Questionário Palmore-Neri-Cachioni (Cachioni, 2002), que se trata de um instrumento produzido através da tradução e adaptação do modelo proposto por Harris, Changas e Palmore (1996) do Palmore Aging Quiz (Palmore, 1977; 1980). Este questionário tem por objetivo avaliar o nível de conhecimento básico sobre o processo de envelhecimento, a velhice e o idoso.

É composto por vinte e cinco questões de múltipla escolha, que cobrem os seguintes domínios: i) físico; ii) cognitivo, iii) social; iv) psicológico. Seus resultados são avaliados através da obtenção de média simples da pontuação obtida, considerando que cada questão correta equivale a 0,4 pontos, e pode ser apresentado de forma absoluta ou relativa. Esta avaliação pode ser feita tanto do questionário como um todo, bem como de cada um dos domínios. As questões podem ser vistas no quadro 1.

Quadro 1 Questões do Questionário Palmore-Neri-Cachioni e os domínios aos quais pertencem

| QUESTÕES | DOMÍNIOS |

|---|---|

| 1. A proporção de pessoas de mais de 65 anos que apresentam problemas cognitivos severos é: a) uma em 100 b) uma em 10* c) uma em duas d) a maioria | Cognitivo |

| 2. Os sentidos que tendem ao enfraquecimento na velhice são: a) a visão e a audição b) o paladar e o olfato c) a visão, a audição e o tacto d) todos os sentidos* | Físico |

| 3. A maioria dos casais acima de 65 anos: a) perdem o interesse por sexo* b) não são capazes de ter relações sexuais c) continuam a praticar sexo regularmente d) tem alta frequência de atividade sexual | Físico/Psicológico |

| 4. A capacidade pulmonar nos idosos saudáveis: a) tende a declinar* b) tende a manter -se c) tende a melhorar d) não tem relação com idade | Físico |

| 5. A satisfação com a vida entre idosos: a) não existe b) é maior do que entre os jovens* c) é menor do que entre os jovens d) não tem relação com a idade | Psicológico |

| 6. A força física em idosos saudáveis: a) tende a declinar com a idade* b) tende a permanecer a mesma c) tende a aumentar d) não tem relação com idade | Físico |

| 7. A proporção de brasileiros de mais de 65 anos que residem em asilos e casas de repouso é de: a) 1 para 100* b) 10 para 100 c) 25 para 100 d) 50 para 100 | Social |

| 8. O número de acidentes em motoristas com mais de 65 anos, em comparação com os de 30 a 40 anos é: a) maior b) a mesma c) menor* d) desconhecida | Físico |

| 9. Em comparação com os trabalhadores de 25 a 35 anos, os de 50 a 60 anos apresentam: a) maior eficiência b) a mesma eficiência c) menor eficiência d) depende do tipo de trabalho* | Físico/Cognitivo |

| 10. A proporção de pessoas de 60 a 70 anos que se mantêm ativas é: a) pequena b) média c) grande* d) não tem relação com a idade | Psicológico/Social/Físico |

| 11. A flexibilidade para adaptar -se a mudanças entre pessoas de 60 a 70 anos é: a) pequena* b) média c) grande d) não tem relação com a idade | Psicológico |

| 12. Em comparação com os jovens, a capacidade de aprender de pessoas de 60 a 70 anos é: a) menor* b) igual c) maior d) não depende da idade | Cognitivo |

| 13. Em comparação com os jovens, os velhos têm a seguinte propensão à depressão: a) maior* b) menor c) igual d) não depende de idade | Psicológico |

| 14. Em comparação com os jovens, a velocidade de reação das pessoas de 60 a 70 anos é: a) menor* b) igual c) maior d) não depende da idade | Físico |

| 15. Em comparação com os jovens, os velhos: a) valorizam mais as amizades chegadas/próximas* b) buscam mais fazer novos amigos c) têm pouco interesse em amizades d) não depende de idade | Psicológico/Social |

| 16. Em comparação com os jovens, os velhos são: a) mais emotivos b) menos emotivos c) igualmente emotivos d) não depende de idade* | Psicológico |

| 17. A proporção de pessoas de 60 a 70 anos que vivem sozinhas é: a) pequena* b) média c) grande d) não tem relação com a idade | Social |

| 18. A taxa de acidentes de trabalho entre adultos mais velhos tende a ser: a) maior b) igual c) menor d) depende do tipo de tarefa* | Físico |

| 19. A porcentagem de brasileiros acima de 60 anos é: a) 15,7%* b) 4,5% c) 13% d) 23% | Social |

| 20. No sistema público de saúde o tratamento dos idosos em comparação com os jovens tem prioridade: a) menor* b) igual c) maior d) não tem relação com a idade | Social |

| 21. A maioria dos idosos brasileiros tem rendimento mensal de: a) até 1 salário mínimo b) 1 a 3 salários mínimos* c) 3 a 5 salários mínimos d) 5 a 10 salários mínimos | Social |

| 22. A maioria dos idosos são: a) economicamente ativos b) socialmente produtivos, mas economicamente inativos* c) improdutivos d) aposentados | Social |

| 23. A religiosidade tende a: a) crescer com a idade* b) diminuir com a idade c) manter -se com a idade d) não tem relação com a idade | Psicológico |

| 24. Com a idade, a maioria dos idosos: a) torna -se mais emotiva b) torna-se menos emotiva c) torna-se emocionalmente mais seletiva* d) não muda | Psicológico |

| 25. Em comparação com as velhas gerações, as próximas gerações de idosos serão: a) mais educadas* b) menos educadas c) tão educadas quanto d) não é possível prever | Social |

Obs.: o símbolo * indica a resposta estabelecida como correta.

Fonte: Adaptado de Cachioni (2002).

É importante destacar que a opção em avaliar o nível de conhecimento sobre Gerontologia que os professores possuem, está relacionado com achados de diversas pesquisas sobre crenças e atitudes em relação à velhice (Cachioni, 2002; Cavalcanti, 2018; Green, 1981; Luchesi, 2011; Ostrom, 1969). Crê-se que existe uma relação entre o quanto um indivíduo tem de conhecimento sobre a velhice e suas atitudes. E, ainda, considerando que nesta pesquisa trabalhamos com a questão da formação de professores, a categoria conhecimento é basilar para este processo.

Para além do Questionário Palmore-Neri-Cachioni, aplicamos um questionário sociodemográfico que possibilitou a obtenção do perfil dos participantes da pesquisa de forma direta e rápida, tendo um papel significativo no processo de análise dos dados obtidos. A nossa amostra foi constituída por onze sujeitos, todos professores vinculados à Gerência Regional de Educação Metropolitana Norte (GREMN), do estado de Pernambuco.

ANÁLISES E RESULTADOS

No âmago desta pesquisa, direcionamos nosso olhar crítico para o nível de conhecimento dos professores da Educação de Jovens e Adultos (EJA) em relação ao processo de envelhecimento, à velhice e aos indivíduos idosos. Ao explorarmos essa temática, desejamos não apenas compreender as perspectivas docentes, mas também contribuir para o aprimoramento das práticas educacionais em contextos de ensino voltados para públicos diversos. Neste contexto, avançaremos para a apresentação dos resultados e a análise dos dados, iniciando pela exposição do perfil dos docentes e a interpretação dos dados sociodemográficos, para, em seguida, mergulharmos nos detalhes fornecidos pelo questionário Palmore-Neri-Cachioni.

De acordo com as respostas ao questionário sociodemográfico, identificamos que os sujeitos possuíam idades organizadas sob a lógica de: i) três sujeitos com cinquenta e sete anos (27,2%); ii) dois com cinquenta e seis anos (18,2%); iii) um com sessenta e cinco anos (9,1%); iv) um com sessenta e quatro anos (9,1%); v) um com cinquenta e oito anos (9,1%); vi) um com quarenta e seis anos (9,1%); vii) um com trinta e cinco anos (9,1%); viii) um com trinta e dois anos (9,1%). Assim, obtivemos uma idade média de cinquenta e três anos.

Em relação ao gênero, foi possível notar uma considerável predominância de mulheres, constituindo um total de sete professoras (63,6%) e quatro professores (36,4%). Estes professores estavam lotados em sua maioria no município de Abreu e Lima (63,6%), os demais estão lotados em Paulista (27,2%) e Olinda (9,2%).

No tocante à presença de idosos em sua composição familiar, apenas três sujeitos (27,2%) relataram morar com idosos e os demais (72,8%), não moravam.

No que se refere ao curso de sua formação inicial, os professores se distribuíram em: i) dois da Licenciatura em Letras (18,25%); ii) dois da Licenciatura em Matemática (18,25%); iii) dois da Licenciatura em Pedagogia (18,25%); iv) dois da Licenciatura em História (18,25%); v) um da Licenciatura em Geografia (9%); vi) um da Licenciatura em Biologia (9%); vii) um da Licenciatura em Educação Física (9%).

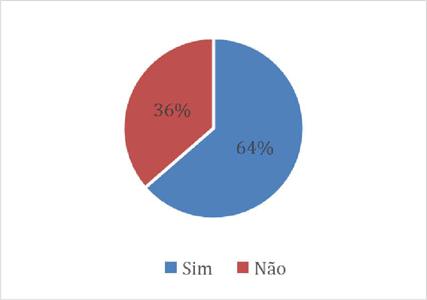

Com o propósito de aprofundar nossa compreensão acerca da percepção que os professores possuem em relação ao seu nível de conhecimento para lidar com o público idoso na EJA, nós lhe fizemos a pergunta “Você acredita que possui conhecimento suficiente para atuar com idosos na EJA?”. A visualização das respostas obtidas encontra-se representada no Gráfico 1. Este instrumento visual, que foi amplamente utilizado nessa investigação, proporciona uma análise mais acessível e abrangente das tendências e distribuições das respostas, constituindo-se como uma ferramenta valiosa para a compreensão visual dos dados obtidos a partir das respostas coletadas.

Fonte: Dados da pesquisa.

Gráfico 1 Respostas à pergunta “Você acredita que possui conhecimento suficiente para atuar com idosos na EJA?”

Por se relacionar diretamente com o Questionário Palmore-Neri-Cachioni, nós optamos por apresentar os dados deste questionário em sequência a esta questão e realizar uma análise conjunta destes. Atendemos ao exposto embarcamos, a seguir, na avaliação de conhecimento básico sobre Gerontologia.

QUESTIONÁRIO PALMORE-NERI-CACHIONI

Lançamos mão deste instrumento que tornou possível realizarmos uma medição do quanto que cada participante conhece sobre a temática aqui abordada. Este resultado não tem por objetivo julgar a capacidade de nenhum dos profissionais que participaram desta pesquisa, muito menos descreditar suas atuações e experiências. Apenas almejamos identificar possíveis fragilidades e/ou potencialidades que saltam destes dados e, através de análises, tornam possível um olhar mais profundo e crítico do fenômeno aqui estudado.

Também ressaltamos que o conhecimento não se restringe ao conhecimento científico (aqui medido através deste instrumento). Entretanto, considerando a natureza de nossa ação no processo de ensino-aprendizagem, entendemos ser relevante observar como os sujeitos pesquisados se encontram em relação a este conhecimento específico. Conforme apresentado por Marconi e Lakatos (2003), o conhecimento científico tem por característica ser um conhecimento que tem por base o Real (factual), o que o diferencia dos demais conhecimentos (Popular, Teológico e Filosófico) que tem por base valores.

Assim, destacamos que nesta investigação demos este destaque ao conhecimento científico por entender que este é trabalhado de forma mais sistemática durante a formação dos professores, tanto a nível inicial quanto a nível continuado.

A pesquisadora Meiri Cachioni, em sua tese, fonte de inspiração para versão aqui utilizada do Questionário Palmore-Neri-Cachioni, nos apresenta, com base em Lucchino, Lane e Ferguson (1997), uma reflexão onde se evidencia a

necessidade de um currículo básico para a formação de docentes no campo do envelhecimento. Sugerem que a maior barreira para a transformação de percepções e atitudes em relação à velhice e ao processo de envelhecimento numa sociedade é a falta de conhecimento científico da área gerontológica entre os que têm a responsabilidade de ensinar crianças e adolescentes, universitários, idosos ou especialistas. Os autores defendem essa idéia baseados em levantamentos realizados por meio do “Facts on Aging Quiz”, com especialistas em geriatria e gerontologia, onde verificou-se uma superioridade de conhecimentos gerontológicos nesses sujeitos, quando comparados com não especialistas envolvidos nos diversos graus de ensino (Cachioni, 2002, p. 151, grifo nosso).

A assertiva de que a carência de conhecimento científico na área gerontológica, especialmente entre aqueles que desempenham papéis essenciais na educação, pode representar a maior barreira, instiga uma reflexão profunda sobre os pilares fundamentais para a construção de uma mentalidade mais informada e inclusiva. É notável que a disseminação do conhecimento gerontológico, abrangendo desde educadores a especialistas, pode catalisar mudanças significativas na percepção da sociedade em relação aos idosos. Nesse contexto, a formação e atualização dos responsáveis por lidar com o processo de aprendizagem em diferentes faixas etárias emergem como peças-chave na construção de uma cultura que valorize e compreenda plenamente o envelhecimento como parte integrante e enriquecedora do desenvolvimento humano.

Assim, reconhecendo o impacto substancial da formação gerontológica na promoção de uma visão mais esclarecida da velhice, torna-se evidente a relevância de abordagens educacionais inclusivas e abrangentes. Dessa forma, ao considerarmos os resultados que serão detalhados adiante, emerge a importância de estratégias pedagógicas que transcendam as barreiras do desconhecimento e contribuam para a construção de uma sociedade mais consciente e respeitosa em relação ao processo de envelhecimento.

Como mencionado anteriormente, abordamos uma variedade de domínios por meio das questões deste questionário. Neste sentido, a apresentação dos resultados seguirá uma análise abrangente, contemplando tanto o resultado geral quanto os desdobramentos específicos por domínios. Essa abordagem multifacetada busca fornecer uma compreensão mais completa e detalhada do nível de conhecimento que os participantes possuem em relação ao envelhecimento e à velhice.

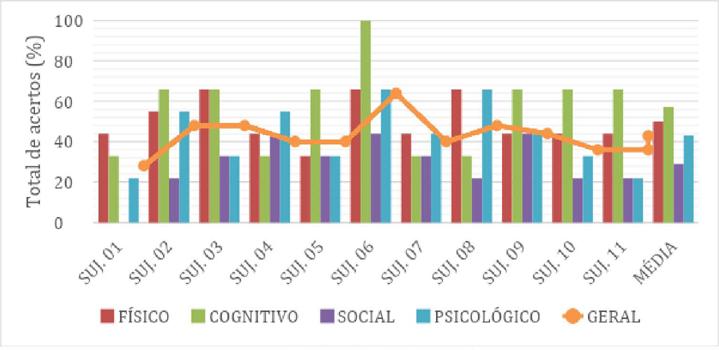

Na avaliação específica dos dados do questionário, observamos que os docentes não obtiveram um desempenho positivo nesta avaliação. A média de acertos na avaliação foi de 42,9%. Este achado se assemelha aos achados de Cachioni (2002) e Ferreira e Ruiz (2012), que em suas pesquisas utilizaram este mesmo instrumento, contudo com um público diferente do nosso.

Quando avaliado cada domínio de forma isolada, percebemos que os participantes obtiveram melhores resultados nos domínios cognitivo (57%) e físico (50%) em detrimento do domínio social, que obteve o pior desempenho (29%). Esta relação pode ser percebida no gráfico 2.

Fonte: Dados da pesquisa.

Gráfico 2 Relação entre os resultados gerais e por domínio obtidos no questionário Palmore-Neri-Cachioni

Em relação às perguntas com melhores desempenhos, destacamos aqui as questões 1, 3, 4, 6, 12, 13, 14 e 15. Destas, a questão que obteve 100% de acertos foi a questão 6, que perguntava o que acontecia com a força física em idosos saudáveis, sendo a resposta correta “tende a declinar com a idade”. Já em relação às com maior incidência de erros temos as questões 2, 10, 11, 20, 22 e 25. Entre as que tiveram maior incidência de erros, destacamos a frequência de erros no domínio social.

Quadro 2 Resultados de acertos (em %) por domínio no Questionário Palmore-Neri-Cachioni8

| DOMÍNIO | QUESTÃO | ACERTOS (%) | MÉDIA (%) |

|---|---|---|---|

| Cognitivo | 1 | 63,6 | |

| Cognitivo | 9 | 54,5 | |

| Cognitivo | 12 | 63,6 | |

| 60,6 | |||

| Físico | 2 | 18,2 | |

| Físico | 3 | 63,6 | |

| Físico | 4 | 63,6 | |

| Físico | 6 | 100 | |

| Físico | 8 | 36,4 | |

| Físico | 9 | 54,5 | |

| Físico | 10 | 18,2 | |

| 50,6 | |||

| Psicológico | 3 | 63,6 | |

| Psicológico | 5 | 45,5 | |

| Psicológico | 10 | 18,2 | |

| Psicológico | 11 | 18,2 | |

| Psicológico | 13 | 63,6 | |

| Psicológico | 15 | 63,6 | |

| Psicológico | 16 | 36,4 | |

| Psicológico | 23 | 36,4 | |

| Psicológico | 24 | 45,5 | |

| 43,4 | |||

| Social | 7 | 36,4 | |

| Social | 10 | 36,4 | |

| Social | 15 | 63,6 | |

| Social | 17 | 36,4 | |

| Social | 19 | 36,4 | |

| Social | 20 | 9,1 | |

| Social | 21 | 54,5 | |

| Social | 22 | 0 | |

| Social | 25 | 9,1 | |

| 31,3 | |||

Fonte: Dados da pesquisa.

Realizar uma comparação dos resultados da nossa investigação com outras pesquisas que utilizaram o mesmo instrumento se torna uma empreitada deveras difícil considerando que esta é uma temática ainda em expansão na área da Educação e que estes tipos de instrumentos ainda não são habitualmente utilizados em pesquisas educacionais. Dessa forma, as investigações que aqui usamos como comparativos trabalharam com públicos distintos dos nossos, porém obtiveram resultados muito semelhantes, como pode ser observado na investigação realizada por Vieira et al. (2019). Na investigação, os autores perceberam uma tendência a conhecimentos mais apurados nos domínios cognitivo e físico e menos apurados nos domínios psicológico e social e, ainda, com o maior quantitativo de acertos na questão 7.

Quando observamos a relação entre o desempenho e o curso de formação inicial, foi possível identificar que os professores oriundos da Licenciatura em Letras alcançaram as menores médias, 3,4 pontos, seguidos de Licenciatura em Educação Física, com 3,6 pontos, Licenciatura em Pedagogia, com 3,8 pontos, Licenciatura em Geografia e Licenciatura em Biologia, com 4,8 pontos, e Licenciatura em Matemática com o melhor resultado, com média de 5,2 pontos. Pesquisas que se debruçaram em avaliar o conhecimento de professores de idosos apontam que aqueles que têm formação inicial em áreas biológicas e/ou saúde tendem a demonstrar melhores resultados (Cachioni, 2002). Em nossa investigação percebemos que o sujeito que veio da Licenciatura em Educação Física apresentou o segundo resultado mais baixo, já o participante que tem por formação inicial a Licenciatura em Biologia obteve o segundo melhor desempenho.

Ao relacionarmos este resultado com a pergunta do questionário sociodemográfico que buscou saber se os docentes acreditavam que possuíam conhecimento suficiente para atuar com o público idoso na EJA, observamos que curiosamente, os sujeitos que afirmaram ter conhecimento suficiente obtiveram os piores desempenhos no questionário, com uma média de 38% de acertos, em detrimento dos professores que alegaram não ter conhecimento suficiente, que alcançaram uma média de 50 %.

Realçamos, também, que o conhecer não se restringe ao conhecimento científico sobre os idosos, como já abordado anteriormente. O conhecimento aqui avaliado compõe um leque de instrumentos que este professor lança mão para seu planejamento, para ampliação de sua visão sobre o sujeito, etc. O conhecimento necessita de movimento, de incorporação, significação e aplicabilidade.

O conhecimento, pelo contrário, exige uma presença curiosa do sujeito em face do mundo. Requer sua ação transformadora sôbre (sic) a realidade. Demanda uma busca constante. Implica em invenção e em reinvenção. Reclama a reflexão crítica de cada um sobre (sic) o ato mesmo de conhecer, pelo qual se reconhece conhecendo e, ao reconhecer-se assim, percebe o “como” de seu conhecer e os condicionamentos a que está submetido seu ato. Conhecer é tarefa de sujeitos, não de objetos. E é como sujeito e sòmente (sic) enquanto sujeito, que o homem pode realmente conhecer. Por isto mesmo é que, no processo de aprendizagem, só aprende verdadeiramente aquêle (sic) que se apropria do aprendido, transformando-o em apreendido, com o que pode, por isto mesmo, reinventá-lo; aquêle (sic) que é capaz de aplicar o aprendido-apreendido a situações existenciais concretas (Freire, 1983, p. 16).

Para tanto, é interessante observar que os domínios que obtivemos os resultados mais fracos foram os que se relacionaram de forma direta com a socialização. Os participantes desta pesquisa demonstraram um nível razoável de conhecimento quando se trata de questões ligadas ao desempenho físico, alterações biológicas, mas quando adentramos em aspectos ligados em como o idoso vive, se relaciona, se apresenta na sociedade, observamos uma considerável carência. Conhecer os aspectos biológicos não garante que nós tenhamos as ferramentas necessárias para tornar as aulas da EJA acessíveis aos idosos. É necessário que conheçamos estes sujeitos em sua totalidade, reconhecendo que ele não é apenas as modificações que o processo de envelhecimento pode vir a causar. São sujeitos, não objetos.

CONCLUSÕES

Nossa investigação nos permitiu identificar que os professores, sujeitos desta investigação, que atuam com idosos na EJA demonstram possuir um baixo nível de conhecimentos básicos sobre Gerontologia, o que pode encontrar forte influência de práticas formativas que não surtiram efeito para a fixação de conhecimentos necessários a atuação com esse público visando garantir que preconceitos sejam superados, os idosos sejam respeitados e tenham acesso a uma Educação de qualidade e adequada a sua necessidade e interesses, assim como deveria ser, de acordo com o Estatuto do Idoso (Brasil, 2003).

Somos um dos países com maior taxa de envelhecimento do mundo, as estatísticas indicam que em poucos anos teremos mais idosos do que os países ditos desenvolvidos. Porém, diferentemente destes países, nós não temos estruturas sociais, políticas, educacionais, entre outras, que dêem conta de propiciar uma vida de qualidade aos idosos. Não temos como prioridade a formação de recursos humanos que venham a trabalhar com esse público, não vemos campanhas sistemáticas que buscam romper com todos os estereótipos que são símbolo da falta de conhecimento sobre a velhice.

Diante do acelerado processo de envelhecimento da população brasileira, torna-se premente uma revisão das prioridades tanto no âmbito educacional quanto social. A proposta de implementação de programas abrangentes de formação continuada para os profissionais da EJA emerge como uma medida fundamental não apenas para a atualização de conhecimentos, mas também para a desconstrução de estereótipos persistentes que cercam a velhice. Ademais, a sugestão de campanhas sistemáticas direcionadas a todos os segmentos da sociedade não apenas visa conscientizar sobre o envelhecimento, mas busca efetivar uma mudança cultural que valorize e respeite plenamente a contribuição dos idosos. Assim, ao incorporar estas propostas, aspiramos não apenas aprimorar a qualidade da educação destinada aos idosos na EJA, mas também a construir alicerces sólidos para uma sociedade mais inclusiva e respeitosa, onde a experiência e sabedoria dos idosos sejam genuinamente valorizadas.