1. Introducción

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo (FARC-EP)1, así como otros grupos guerrilleros (Ejército Popular de Liberación (EPL), Ejército de Liberación Nacional (ELN), Movimiento 19 de abril (M-19), Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL), entre otros) paraestatales y estatales, tuvieron responsabilidad en el conflicto armado colombiano que por más de 50 años (Michell MOJICA, 2011, p. 301) dejó un balance de 4.282 masacres entre 1980 y 2012, un aproximado de 267.565 víctimas civiles y combatientes entre 1958 y 2021 (Centro Nacional de Memoria Histórica [CNMH], 2021) y 8.127.019 personas en situación de desplazamiento (Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas [UARIV], 2021).

Las magnitudes y consecuencias del conflicto armado en la población civil presionaron al gobierno nacional para que estableciera un proceso de paz con las guerrillas de las FARC-EP (guerrillas más antiguas de América Latina), que se logró concretar en 2016 con la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Producto de este acuerdo, un total de 10.015 guerrilleros dejaron las armas, de los cuales 77% (7.711) son hombres y 23% (2.303) mujeres (Universidad Nacional de Colombia, 2017).

De esta manera, la aproximación al estado de la cuestión que se propone en este artículo tiene como objetivo hacer una lectura crítica de las perspectivas teóricas adoptadas por distintas investigaciones realizadas en Colombia y en algunos países de América Latina que se han preguntado por las experiencias políticas de mujeres militantes de grupos guerrilleros, proporcionando a su vez reflexiones interesantes acerca del significado social que tiene la participación de las mujeres en este tipo de estructuras político-militares. Este abordaje de la producción bibliográfica acerca del tema posibilita ubicar la problemática de estudio en un campo disciplinar e interdisciplinar amplio (sociología, ciencia política, psicología, antropología, filosofía, entre otras) en el que se ha profundizado sobre el rol de las mujeres en la guerra y ha permitido situar la perspectiva de género y los estudios feministas como una estrategia analítica de peso académico en la construcción de conocimiento científico. Para Eloísa Pereira (2021), la militancia política de las mujeres en la guerra es un campo de estudio que ha ido ganando terreno, y se entiende como una disputa por las memorias de un pasado reciente que devela, por un lado, estrategias de silenciamiento, y por el otro, la emergencia de memorias subterráneas que cuestionan el carácter de las memorias oficiales.

La categoría género se constituye en un punto de anclaje para entender las complejas designaciones culturales que se adjudican socialmente a las personas y que por lo general están cargadas de particularidades, que ubican a las mujeres en posiciones de desigualdad en relación con los hombres. Autoras como Sciortino (2012) señalan la importancia de reconocer los saberes situados y la situación específica de las mujeres, puesto que permiten reconocer las dimensiones históricas, culturales y socioeconómicas que obstaculizan o potencian la libertad de todo ser humano. Esta perspectiva acerca del conocimiento situado hace especial énfasis en los problemas singulares que afectan a las mujeres, los cuales, por lo general, están atravesados por intersecciones como la clase, la raza, la orientación sexual y el género que en todo caso producen “experiencias comunes, pero también diferencias en el hecho de ser mujer” (Silvana SCIORTINO, 2012, p. 47).

Desde esta reflexión acerca del género, los estudios feministas permiten visibilizar el entramado de relaciones de poder y de dominación que históricamente ha incidido en la construcción de conocimiento científico; por ejemplo, concepciones androcentristas, cuyas marcas del sexismo, el racismo, el clasismo, entre otras, han quedado plasmadas en los análisis académicos y reproducen en el sistema cultural la supuesta inferioridad de las mujeres. Por ello, las investigaciones feministas adquieren relevancia toda vez que contribuyen a incorporar en el discurso académico las posibilidades de una ciencia alternativa que apela a concepciones epistemológicas ético-políticas para el abordaje de fenómenos complejos y desafiantes que enfrentan las sociedades en la actualidad.

2. Método

Este acercamiento al estado de la cuestión se construye metodológicamente desde los criterios de la investigación documental propuestos por Eumelia Galeano (2004), haciendo un anclaje en el método hermenéutico, crítico y feminista que presta especial atención en el “vacío teórico y reflexivo que ha relegado el papel de las mujeres como intérpretes de su entorno” (Nelly LARA, 2012, p. 42). En este sentido, la revisión bibliográfica propuesta en este artículo pretende plantear una interpretación crítica sobre la experiencia de vida militar de mujeres en sociedades patriarcales, en las cuales se evidencia una marcada invisibilización de su rol como guerrera y en el que se impone un imaginario de la superioridad masculina en todos los ámbitos de la vida social. Así lo señalan Rosemeri Moreira, Andréa Mazurok y Ivete Sóñora (2015, p. 141):

Las armas y la violencia pertenecen históricamente a los hombres, porque son justiciadas por una construcción que naturaliza los atributos vinculados al sexo masculino - como la fuerza, el coraje, la razón. Siendo así, la violencia de los hombres es legítima y la de las mujeres es transgresora.

A partir de lo anterior, se analizan en total 53 referencias que fueron seleccionadas utilizando como palabras clave: Género, conflicto armado, paz; Mujeres excombatientes; Mujeres guerrilleras, ciudadanía y cuerpo; Género, mujeres guerrilleras; Reincorporación y mujeres guerrilleras. En cuanto a los buscadores de consulta se seleccionaron: Google Scholar, Scielo, Redalyc, Latindex y Scopus. Cabe aclarar que las búsquedas arrojaron un mayor número de documentos, sin embargo se priorizaron estudios realizados según su referencia temporal y geográfica, bibliografía escrita por investigadoras mujeres y que, además, dieran cuenta de las experiencias políticas de guerrilleras al interior de la organización militar y en los procesos de reincorporación a la vida civil, puesto que estas características están relacionadas con la postura política de la autora y con el interés de este artículo de revisión.

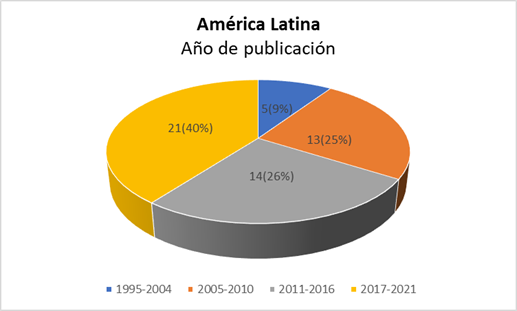

Con respecto a la caracterización del material bibliográfico, se encontró en el contexto de América Latina cincuenta y cuatro (53) publicaciones entre el 1995 y 2021, orientadas a evidenciar la experiencia de vida guerrillera de mujeres en organizaciones armadas de izquierda en los años 60, 70 y 80 en países como Colombia, Argentina, Chile, Brasil México, Uruguay, El Salvador y Guatemala2, siendo Colombia el país que más se hace referencia en estos estudios (33), seguido de Argentina (8) (Gráfico 1 y Gráfico 3).

Fuente: Elaboración propia de la autora

#PraTodoMundoVer Gráfico de torta que presenta la producción bibliográfica localizada en las bases de datos académicas en distintos países de América Latina según año de publicación. El gráfico de torta está divido en cuatro partes y cada una de estas partes tiene un color; así el color amarillo equivale al 40% (21 documentos encontrados) de las publicaciones que se encuentran entre 2017 y 2021; el color gris representa el 26% (14 documentos encontrados) de las publicaciones de 2011 y 2016; el color naranja ubicado con 25% (13 documentos encontrados) entre 2005 y 2010 y el color azul que representa el 9% (5 documentos) entre 1995 y 2004. Para un total de 53 publicaciones en América Latina entre el 1004 y 2017 en adelante

Gráfico 1 Producción bibliográfica en América Latina según año de publicación

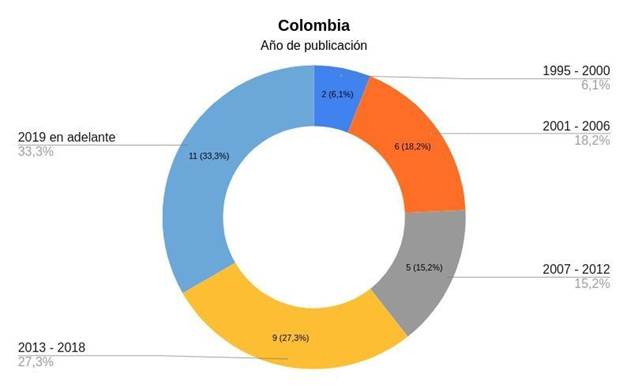

Con respecto a la producción bibliográfica colombiana, se identificaron treinta y tres (33) estudios publicados entre 1995 y 2021 que hacen alusión a la experiencia particular de organizaciones insurgentes, como el EPL, M-19, ELN, FARC-EP y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organizaciones partícipes en el marco del conflicto, aunque la última no sea una estructura guerrillera, sino paramilitar (Gráfico 2 y Gráfico 3).

Fuente: Elaboración propia de la autora

#PraTodoMundoVer Gráfico de torta que presenta la producción bibliográfica en Colombia según año de publicación. El gráfico lo representa una torta de varios colores y en esta se evidencia la distribución porcentual del material encontrado en las bases de datos académicas; así el color azul cielo equivale al mayor porcentaje con un 34% (11 documentos localizados) de las publicaciones de 2019 en adelante; el color amarillo representado por el 27%(9 documentos localizados) entre 2013 y 2018; el color naranja 18% (6 documentos localizados) entre 2001 y 2006; el color gris el 15% (5 documentos localizados) entre el 2007 y 2012; y, por último el color azul oscuro que representa el 6% (2 documentos localizados) se ubican entre 1995 y 2000. Para un total de 33 publicaciones identificadas en Colombia

Gráfico 2 Producción bibliográfica en Colombia según año de publicación

Fuente: Elaboración propia de la autora

#PraTodoMundoVer Gráfico de torta que presenta la producción bibliográfica localizada en bases de datos académicas según país de publicación. El gráfico de torta está dividido en 8 partes y cada parte está representada por un color; así el mayor porcentaje es el color azul que equivale al 66% (33 documentos localizados) de las publicaciones pertenecientes a países como Colombia; el color naranja representa el 16% (8 documentos localizados) y pertenece a Argentina; el color gris ocupa el 8%(4 documentos localizados) y se ubica en Chile; el color amarillo 6% con publicaciones de Brasil (3 documentos localizados) el color azul claro representa México con un 4% (2) y, por último el menor porcentaje está representado por los colores verde, azul oscuro y rojo con 2% (1 documento localizado) que corresponde respectivamente a países como Uruguay, EL Salvador y Guatemala. Para un total de 53 publicaciones

Gráfico 3 País de publicación

Para el momento de organización y análisis de la información, se construyó una matriz de revisión bibliográfica que contribuyera con la caracterización y lectura interpretativa de las producciones académicas. Ahora bien, los resultados de la aproximación a la revisión bibliográfica se organizan y analizan siguiendo estos tres tópicos o áreas temáticas: 1) Perspectivas de género en el abordaje de las experiencias de vida guerrillera de mujeres, 2) Ciudadanía de mujeres al interior de los grupos guerrilleros y en contextos de reincorporación y 3) Performatividad del cuerpo en contexto de militancia armada y reincorporación a la vida civil.

3. Resultados y discusión

3.1. Perspectivas de género en el abordaje de las experiencias de vida guerrillera de mujeres

Desde hace más de 20 años en Colombia se empiezan a identificar producciones académicas referentes a las experiencias de vida guerrillera de mujeres. Investigaciones de diferentes autoras (Donny MEERTENS, 1995; María Eugenia VÁSQUEZ, 1998; Amani EL JACK, 2003; Elsa BLAIR; Luz María LONDOÑO, 2003; Luz María LONDOÑO, 2005; Emma WILLS, 2005; Luz María LONDOÑO; Patricia NIETO, 2006; Lina Patricia COLORADO, 2006; Luz María LONDOÑO; Patricia RAMÍREZ, 2007; Patricia RAMÍREZ, 2009; María IBARRA, 2008; 2009; Luz María LONDOÑO; Patricia RAMÍREZ; Adriana María RUIZ G. et al., 2010, por mencionar algunas) empiezan a construir un camino de abordaje teórico-metodológico en el que se asume como herramienta analítica la perspectiva de género, la cual contribuye a visibilizar, entre otros asuntos, que las distintas guerrillas o grupos al margen de la ley están integrados por la participación de hombres y mujeres que por diferentes motivaciones ingresaron a estos grupos insurgentes convencidos que la lucha armada era la vía para alcanzar la sociedad deseada.

De esta manera, la visibilización del rol de las mujeres en la guerra no había sido de interés por parte de la academia, toda vez que entraña una suerte de sesgo de género en el que comúnmente se vincula a la mujer en contexto de conflicto armado con el de víctima, madre, cuidadora, protectora de la vida y no con el imaginario de guerrera. Por ello, estas investigaciones y otras que le precedieron (Sonia TORRES, 2010; Elvira SANCHEZ-BLAKE, 2012; Juanita ESGUERRA, 2013; Natalia ESCOBAR, 2013; Mónica LONDOÑO, 2014; Luisa DIETRICH, 2014; Yuly MEJÍA; Priscyll ANCTIL-AVOINE, 2017; Priscyll ANCTIL-AVOINE, 2017; Karen SICUA, 2018; Lilly CARO; Liceth WILCHEZ, 2020; Angie ÁLVAREZ, 2020; Jenny ACEVEDO; Stefani CASTAÑO, 2020), adquieren relevancia en los últimos años, puesto que plantean una postura crítica en la que no se sitúa a la mujer en un rol convencional o estereotipado, ni tampoco se entra en el juego víctima-victimario, tan nefasto para un país como Colombia, en que ha predominado la narrativa amigo-enemigo en la guerra.

Por esta razón, los estudios acerca del tema se han concentrado en detallar las funciones y actividades realizadas por las mujeres al interior de los grupos guerrilleros, dando cuenta de las construcciones de género que se establecen y que distan en algunos casos de los estereotipos culturales que fija la sociedad tradicional para ellas. Estas comprensiones que se construyen desde la perspectiva de género no solo motivan la producción bibliográfica colombiana. Autoras como Vidaurrázaga (2019), enfatizan en la participación y características de la militancia femenina en el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) en Uruguay. En esta investigación la autora destaca la utilidad de los estudios de género y los ubica como una “herramienta clave para desbiologizar el destino de hombres y mujeres y desnaturalizar el quehacer de los sexos, reforzado por la persistencia simbólica de la dicotomía mujer pacífica/hombre violento” (Tamara VIDAURRÁZAGA, 2019, p. 6).

Lucia Rayas (2005), al abordar el caso de la participación de las mujeres en la revolución salvadoreña de los años 80, y las mujeres integrantes del ejército de los Estados Unidos, concluye que la exclusión de las mujeres en roles de combate dentro de la guerra obedece principalmente a la visión que se tiene del cuerpo de la mujer como lugar de reproducción (maternidad) y, por lo tanto, se les identifica como sanadoras y cuidadoras. “Desde este lugar es inconcebible su participación como combatientes. Sin embargo [es evidente que] han combatido, la mayoría de las veces desde un lugar silenciado” (RAYAS, 2005, p. 10).

Sobre este último punto, Sanne Weber (2021) señala que este lugar silenciado del combate ha impedido que las mujeres sean nombradas como actoras políticas que tomaron “una decisión consciente de formar parte de una lucha revolucionaria para cambiar su país” (WEBER, 2021, p. 8); en tanto, en ocasiones, son representadas como más “violentas y crueles que los hombres, como locas o monstruas. Estas mujeres no son pacíficas, y por lo tanto ya no pueden ser consideradas como mujeres” (WEBER, 2021, p. 8). Esto se puede explicar debido a que “el Estado y sus organizaciones de poder, así como las instituciones armadas (policía y fuerzas armadas), son espacios ocupados por hombres, en los cuales sus símbolos y sus prácticas son identificadores de masculinidad y de virilidad. Esas construcciones constituyen identidades de género” (MOREIRA; MAZUROK; SÓÑORA, 2015, p. 141) que expresan diferencias sexuales y maneras de percibir lo femenino y lo masculino.

Hasta acá, las distintas publicaciones muestran una reflexión interesante que pretende desmarcar los estereotipos de género y brindar otro tipo de análisis frente a la participación de las mujeres en contextos de guerra. En este sentido, la perspectiva que por lo general adoptan estas publicaciones comprende el género como un concepto que remite a la construcción social de las diferencias entre los sexos y por consiguiente a la constitución de identidades femeninas y masculinas (MEERTENS 1995; LONDOÑO; RAMÍREZ; RUIZ et al., 2010). En todo caso, se concibe como un concepto que plantea un análisis relacional y específico en términos de tiempo y espacio que devela asuntos que tienen que ver con las representaciones simbólicas que sitúan la discusión en las tradicionales formas de ver el mundo desde una visión universal, dicotómica y arbitraria, en las cuales persisten asociaciones de la masculinidad con el poder, y el valor superior de este en relación a las mujeres (RAYAS, 2005).

Por su parte, Dietrich (2014) introduce la categoría régimen de género (que retoma de autores como Connell (2002) como una herramienta analítica para entender las relaciones de poder dentro de organizaciones guerrilleras. Esta categoría permite hacer una lectura de:

La estructuración social interna […] de las instituciones, concepciones sobre masculinidades y feminidades, imágenes, roles y comportamientos de mujeres y hombres que son valorados y fomentados (CONNELL, 2002, p. 4, como se cita en DIETRICH, 2014, p. 92).

Desde este referente, Dietrich (2014) describe cómo al interior de estos grupos armados se construye un régimen de género que promueve la ampliación de espacios de agencia para las mujeres combatientes. Asunto que puede ser polémico, puesto que se trata de organizaciones jerárquicas, con un mando comandado y dominado por hombres, y que opera en un contexto militarizado, sin embargo, esto no significa que no se hayan generado mayores espacios de agencia para las mujeres en contraposición a los espacios de inequidad y simetrías de poder que ofrece comúnmente la sociedad para ellas. Vidaurrázaga (2015) también lo anunciaba en su estudio cuando retomaba la frase de un dirigente Tupamaro pues, para él, se sobreentendía que, mediante las armas, hombres y mujeres se igualaban en la lucha: “Nadie es más igual que detrás de un arma calibre 45” (VIDAURRÁZAGA, 2015, p. 14).

En relación con este tema, Laura Posso (2021) describe como al interior de grupo guerrillero FARC-EP se construyó una noción de igualdad en el que hombres y mujeres realizaban funciones y prácticas como portar camuflado y botas, llevar fusiles, manejar las finanzas, realizar “tareas de inteligencia, arado y cultivo de la tierra, provisión de medicamentos, atención médica, provisión de alimentos en medio de fuego cruzado” (POSSO, 2021, p. 164). La autora señala que las entrevistadas sentían que “eran un hombre más”, pues no había distinción a la hora de las tareas asignadas.

Donny Meertens (1995) enfatiza su análisis en el caso de organizaciones guerrilleras como el EPL, M-19 y las FARC-EP y hace una alerta frente a las miradas romantizadas que plantean la libertad e igualdad entre hombres y mujeres en la guerra. La autora señala que estas estructuras militares mantienen una rígida normatividad en torno a los roles asumidos por parte de las mujeres, como por ejemplo en asuntos como la igualdad en el combate, la maternidad suprimida, el control de la sexualidad y un escaso posicionamiento en las funciones de mando; aunque el M-19, según la autora, asumió una práctica más libertaria en términos de la sexualidad de las mujeres militantes. Sobre este punto, Dietrich (2014) llama la atención, pues ella afirma que la emancipación de las mujeres en una estructura político militar ha sido un efecto colateral, puesto que la finalidad, en todo caso, es el avance en la lucha armada y el aprovechamiento de estas ventajas estratégicas de género utilizadas en contra del enemigo. En relación a los espacios de emancipación femenina, Ruth Ribeiro de Lima (2000) retoma el testimonio de una guerrillera brasileña: “Estoy orgullosa del compromiso que hicimos con la revolución. La sensación de poder crear un mundo nuevo era muy fuerte. Tratamos de vivir una vida de libertad. Nunca me he sentido tan libre en mi vida como en algunos momentos de clandestinidad (RIBEIRO DE LIMA, 2000, p. 214).

No obstante, una vez que dejan las armas, las conquistas de emancipación logradas por las mujeres se ven limitadas a causa del estigma social que lleva el hecho de haber participado en la guerra; entre tanto, el rol de guerreras que asumieron en el conflicto armado se transmuta hacia un contexto de desprestigio en el que se les etiqueta como victimarias, asunto que las obliga a mantener su identidad oculta como combatientes (MEERTENS, 1995). Vidaurrázaga (2015) plantea que al terminar las militancias y salir al mundo tradicional, las mujeres deben pagar un costo más alto, pues vuelven a insertarse en el sistema sexo-genérico hegemónico que las ubica en roles tradicionales y reproductivos en los cuales son subordinadas a labores del ámbito doméstico (laborales del cuidado, maternidad) (Camille BOUTRON; Diana GÓMEZ, 2017; CORREA, 2019). Lo cierto es que, al terminar las guerras, las mujeres deben asumir las pérdidas de sus seres queridos y los cambios en sus vínculos familiares; además, deben recuperarse de las heridas y los dolores de las violencias y en algunos casos, como el Guanabara/Movimento Revolucionário 8 de Outubro (DI-GB/MR-8), la tortura institucionalizada y el exilio (RIBEIRO DE LIMA, 2000, p. 214).

De esta manera, este apartado describe las contribuciones que han realizado investigadoras en Colombia y algunos países de América Latina sobre las experiencias de vida guerrillera de mujeres, desde herramientas de análisis que proporcionan los estudios de género en el que plantean categorías como género, régimen de género y sistema sexo-genérico, las cuales se consideran en descripciones necesarias para entender las prácticas ciudadanas al interior de grupos guerrilleros y en contextos de reincorporación civil, asunto que se abordará en el siguiente apartado.

3.2. Ciudadanía de mujeres al interior de los grupos guerrilleros y en contextos de reincorporación

El interés de esta sección es revisar el aporte de distintas investigaciones acerca de la ciudadanía en mujeres militantes de grupos guerrilleros y en procesos de reincorporación a la vida civil. Cabe anotar que solo uno de los estudios plantea el espacio público y privado como ejes articuladores de la categoría ciudadanía. Sin embargo, aunque los demás estudios no lo nombren expresamente o no sea su finalidad, existen elementos característicos en los hallazgos que se pueden leer a la luz de esta categoría.

Así, el único estudio que se pregunta expresamente por la ciudadanía de las mujeres militantes de agrupaciones guerrilleras es el desarrollado por Acevedo y Castaño (2020), quienes describen la configuración del espacio público y privado de mujeres militantes de las FARC-EP, y para ello, se fundamentan en la teoría política de Chantal Mouffe (2009), quien, desde la óptica agonística, apela a la concepción de un espacio público plural y múltiple en el que se desarrollan un sinfín de acciones discursivas en donde tiene lugar la estructuración de proyectos hegemónicos. Para la autora, en cada espacio existe una posibilidad de encuentro, de interrelación, de construcción de un nosotros, subrayando que esta equivalencia no implica la eliminación de diferencias, sino la construcción de identidades múltiples y siempre contingentes.

Así se encuentra que en contextos de militancia armada se edifica un discurso hegemónico en el que se configura un espacio público-privado que se caracteriza por ser homogéneo y en el que se anula lo individual. “Un ámbito público privilegiado para la construcción de una identidad fariana en pro de la lucha y el compromiso guerrillero colectivo” (ACEVEDO; CASTAÑO, 2020, p. 165).

En este punto, se estaría planteando que las prácticas y discursos están atravesados por valores cívicos como la igualdad, la solidaridad y el compromiso político como identidades ciudadanas que privilegian el interés colectivo por encima del proyecto individual. Este sustento ideológico que fundamenta las posturas ciudadanas de las mujeres también se reflexiona en autoras como Patricia Graciela Sepúlveda (2015), quien hace un análisis de la participación de mujeres en Argentina en dos organizaciones político-militares: el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT)-Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y Montoneros. La autora concluye que las combatientes desarrollaron nuevos modelos de relacionamiento, de compañerismo y de actuación política referida al compromiso con el ideal de cambiar la realidad social. Este último aspecto, se podría interpretar como parte de las construcciones que elaboran de la ciudadanía, puesto que las mujeres entrevistadas para esta investigación edificaron una postura política que percibe la sociedad de la época como injusta y que además rechaza la democracia burguesa, pues el socialismo, según sus concepciones, es la vía para transformar la sociedad.

En esta misma línea, Isabela Cosse (2017) hace una aproximación a las organizaciones de la izquierda armada en la Argentina de los años 70, y logra evidenciar un sentido político en las prácticas y discursos de las mujeres relacionados con la idea permanente de desterrar los valores capitalistas (como el individualismo) de las relaciones sociales, pero, también, de las familiares y amorosas. Este asunto denota, además, un permanente compromiso, entrega y sumisión a la causa revolucionaria colectiva, “en una lógica que ponía en cuestión la separación misma de lo privado y lo colectivo y que, por el contrario, suponía una naturalización de la mutua imbricación de una y otra esfera” (COSSE, 2017, p. 16).

De la misma manera, María Olga Ruiz (2015b) presenta una investigación acerca de la militancia revolucionaria en la Argentina de los sesenta y setenta, puntualmente los casos de Montoneros y el PRT-ERP. En este caso, la autora señala que las organizaciones se constituyeron en espacios de lucha política en el que existían lazos de amor y afecto que facilitaban la adhesión y pertenencia de sus militantes. Esta adhesión emocional explica en parte por qué “muchos militantes, aun teniendo diferencias políticas con las decisiones adoptadas por sus dirigentes, se mantuvieron fieles a la línea partidaria, acatando sus órdenes e, incluso, aceptando las sanciones que se les aplicaban” (RUIZ, 2015b, p. 51). Otro de los rasgos asociados con las prácticas políticas de sus militantes está relacionado con la percepción de “valentía, grandeza, omnipotencia e invencibilidad” (RUIZ, 2015b, p. 51).

Estos rasgos que describen las prácticas políticas de las y los militantes de organizaciones revolucionarias también María Olga Ruiz (2015a) los identifica en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria en Chile (MIR 1965-1975). En este estudio, la autora concluye que la política y los afectos son parte indisoluble de la cultura mirista (rasgos de la subjetividad militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria en Chile), es decir, de un ethos militante en el que sus miembros concebían que, por ejemplo, “ser “expulsados de la organización era una especie de destierro político, social y emocional” (RUIZ, 2015a, p. 181).

Ahora bien, en el contexto de reincorporación, autoras como Donny Meertens (1995) señala que una vez dejan las armas, las mujeres, a diferencia de los hombres, no encuentran un terreno fértil y legitimador para la participación política, debido a los inconclusos procesos de emancipación al interior de las estructuras armadas, y al rechazo que perciben en la vida civil. Con la desmovilización, las mujeres se deben enfrentar, en muchos casos, a la dependencia y subordinación de la autonomía, y difícilmente encuentran en la ciudad “un espacio legitimador para el nuevo ejercicio de su ciudadanía” (MEERTENS, 1995, p. 48).

En el caso de la reincorporación de la extinta guerrilla de las FARC-EP, las mujeres se han organizado, y junto con otras colectividades (campesinos, víctimas, entre otros), han emprendido diferentes proyectos políticos, sociales, económicos y cultuales en el territorio para garantizar la sobrevivencia económica de la comunidad fariana. También se observa en algunas publicaciones que emerge como práctica el feminismo insurgente, como en los trabajos de Edna Acosta (2019) y Álvarez (2020), que lo entienden como una herramienta para garantizar los derechos de las mujeres y su emancipación.

Esta incursión hacia el feminismo por parte de mujeres guerrilleras, también se reconoce en Alma Padilla (2018) y en Margara Millán (2006) quienes abordan las experiencias de mujeres vinculadas al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Esta experiencia vinculada con el feminismo presenta tres características: 1) La lucha antisistémica y en contra del capitalismo neoliberal; 2) La lucha política por la autonomía, reconocimiento y justicia de los pueblos indígenas y 3) La lucha organizada en pro de la construcción de bienestar general, cuyo eje central se sintetiza en la lucha por la igualdad de género, “para la no repetición y el olvido del reconocimiento de las mujeres y su aporte a la construcción de un nuevo mundo” (MILLÁN, 2006, p. 339).

El acercamiento realizado por distintas autoras con relación a los elementos que edifican la ciudadanía permite entender que la socialización en una estructura militar guerrillera cimenta las bases para el desarrollo de prácticas y discursos con una alto compromiso, lealtad y entrega de las ideas revolucionarias que se evidencian, para el caso de las FARC-EP, en un proyecto como el de feminismo insurgente, propuesta que se construye como colectivo fariano. A continuación, se hará una descripción de las contribuciones que han realizado distintos estudios sobre el cuerpo político de mujeres guerrilleras.

3.3. Performatividad del cuerpo en contexto de militancia armada y reincorporación a la vida civil

En relación a la categoría cuerpo, existen publicaciones (Elsa BLAIR; Luz María LONDOÑO, 2003; Luz María LONDOÑO, 2005; Alejandra OBERTI, 2005; OBERTI, 2006; ESGUERRA, 2013; OBERTI, 2014; MEJÍA; ANCTIL-AVOINE, 2017; VIDAURRÁZAGA, 2018; VIDAURRÁZAGA; Olga RUIZ, 2018; Ángela SANTAMARIA, 2019; ACEVEDO; CASTAÑO; VELÁSQUEZ, 2021) que muestran un interés en dar cuenta de la experiencia corporal de mujeres en un contexto de militancia armada y de reincorporación a la vida civil. No obstante, se evidencian dos posturas teóricas en el abordaje que permiten sentar una posición al respecto por parte de las autoras.

Una de las líneas interpretativas es la que se destaca en las contribuciones de Blair y Londoño (2003) y Londoño (2005), que argumentan que, en la guerra, las mujeres entran en la lógica de masculinización de sus cuerpos, y, por lo tanto, existe una pérdida de la feminidad que es entendida como una herida en su identidad de género. Así, por ejemplo, Blair y Londoño (2003) plantean que las mujeres se insertan en la lógica de la masculinización de la guerra y se ven obligadas a interiorizar valores como el arrojo, el coraje, el heroísmo, la valentía y la tenacidad; y es justo por ello que intentan demostrarse a ellas mismas que son capaces de desenvolverse en el escenario bélico, esto a partir de la adopción de actitudes y prácticas tradicionalmente asociadas a los cuerpos masculinos, asunto que denominan como asimilación masculina que refuerza los binarios de género hombre/mujer.

Por ello, Londoño (2005) señala que el cuerpo en el contexto bélico adquiere una importancia fundamental, pues se constituye en el centro de la subjetividad femenina; de ahí que las combatientes, al ingresar a las estructuras políticos militares, deben hacer modificaciones corporales tanto en términos de la adaptación física como también cambios en sus identidades, lo que las lleva a resignificar la representación que tienen de su propio cuerpo público.

La segunda línea interpretativa en los estudios sobre el cuerpo de las mujeres la proporcionan autoras como Oberti (2006); Esguerra (2013); Oberti (2013); Oberti (2014); Oberti (2015); Mejía y Anctil-Avoine (2017); Anctil-Avoine (2017); Acevedo, Castaño y Velásquez (2021), quienes plantean un análisis desde la perspectiva teórica de Michel Foucault y Judith Butler, que permite ir un paso más allá de afirmar la masculinización de los cuerpos y los costos emocionales y corporales a los que se ven sometidas las mujeres. Estas autoras proponen una lectura que presenta una corporalidad construida y deconstruida desde las distintas experiencias en el contexto bélico.

Esto se debe, en parte, a que desde esta perspectiva teórica de Foucault el cuerpo se inserta en dinámicas de poder que se entretejen “en espacios específicos que buscan imponer coacción interdicciones u obligaciones” (Michel FOUCAULT, 2002, p. 125). Y esto está en articulación con los métodos que emplean las instituciones o entes depositarios de poder o en general los sujetos, que se basan en la arqueología del detalle, en una mística de lo cotidiano que se encarga de moldear el cuerpo y de garantizar, según Foucault (2002) la docilidad-utilidad, en otras palabras, disciplinar el cuerpo.

En esta misma línea, Butler comprende el género como un acto performativo, lo que significa que no debe considerarse una identidad estable o un sitio donde se funde la capacidad de acción y de donde surjan distintos actos, sino más bien como una identidad débilmente formada en el tiempo, instaurada en un espacio exterior mediante una reiteración estilizada de actos. En este sentido, Esguerra (2013), de la mano con los argumentos de Butler (2006), señala que:

El género es el medio discursivo y cultural a través del cual el sexo biológico se establece como prediscursivo, es decir, como una superficie neutral sobre la cual actúa la cultura […] Esto se debe a una sedimentación de normas de género que, a lo largo del tiempo, han creado una serie de estilos corporales que se manifiestan como dos sexos que existen en una relación binaria y opuesta el uno del otro (BUTLER, p. 145).

Estas perspectivas teóricas representan un reto importante para comprender los procesos de corporeidad de los sujetos al interior del orden insurgente como una manera de desnaturalizar las relaciones y formas de configuración de las vivencias de las mujeres, las cuales exponen sus cuerpos a procesos de adaptación física (cuerpos fuertes, disciplinados), pero también a las exigencias de una estructura armada en la cual la maternidad se constituye en una variante que limita los procesos de combate (ACEVEDO; CASTAÑO; VELÁSQUEZ, 2021).

Sobre la maternidad, Mejía y Anctil-Avoine (2017) señalan que el cuerpo está sujeto a un sistema político y de relaciones de poder que proporcionan un espacio donde el sujeto adopta ciertos comportamientos y posturas particulares. Desde ahí, algunos aspectos del cuerpo femenino, como la menstruación y la maternidad,

son considerados como obstáculos para desempeñarse en el campo armado, porque al ser un espacio tradicionalmente ocupado por hombres, cualquier aspecto del cuerpo que vaya en contra de la lógica masculina debe ser reprimido (MEJÍA; ANCTIL-AVOINE, 2017, p.111).

Aunque autoras como Oberti (2006; 2014) no refieran a Butler como parte del análisis, interesa retomar que en relación a la categoría cuerpo en el contexto de la izquierda armada de los 70 en Argentina, la maternidad se constituye en un elemento que pone en duda la supuesta igualdad de hombres y mujeres, toda vez que encara una situación social que presenta una indiscutible marca de género en las mujeres en la que son indelegables tareas como parir. De igual forma, Oberti (2015) se interroga por la compleja relación entre cuerpo e identidad, puesto que al tratarse de cuerpos e identidades femeninas en el espacio militante-militarizado representa una masculinización para ellas. Este proceso refiere a una cultura que naturaliza como masculino aquellos referentes en los que parecerse al Che, ser soldado, portar el fusil y convertirse en un buen hombre, son elementos que se inscriben en cuerpos construidos desde un género femenino. Sin embargo, aparece nuevamente la maternidad como un signo que, según señala la autora, resiste a este modelo, aunque esto no aparece como algo que viene a reemplazar lo femenino, sino que más bien se integra en el mismo espacio corporal.

Así, el aporte de Oberti (2006) en relación del cuerpo va más allá de la renuncia que hace la mujer a la feminidad o al entramado sexo-género construido desde lo binario (como bien refieren las propuestas de Blair y Londoño, 2003 y Londoño, 2005), para reflexionar acerca de un cuerpo que integra experiencias diversas en el marco de la guerra. Entre tanto, Ana Guglielmucci (2008), en el artículo sobre la militancia setentista en la Argentina, describe que el cuerpo no solo obedece a una marca género, como lo establece la maternidad, sino que se constituye en un referente de entrega y sacrificio, así lo señalan sus integrantes: “Dar el cuerpo y el alma, dar la vida y la muerte, donde el riesgo valía la pena, porque la revolución era lo más importante” (GUGLIELMUCCI, 2008, p. 4).

4. Conclusiones

Las publicaciones revisadas desde 1995 hasta 2021 proporcionan un panorama del significado social y político que trae consigo la participación de mujeres en estructuras insurgentes político-militar, lo que evidencia que este tipo de investigaciones revisten de interés a la academia, toda vez que en la actualidad existen publicaciones recientes que así lo confirman. Las mujeres en la militancia armada y en los procesos de desarme buscan resignificar el papel que juegan en la historia, “lo que ha creado nuevas posibilidades para que la ciencia reinterprete los significados cosificados por narrativas masculinas” (PEREIRA, 2021, p. 559). De ahí la importancia del auge del enfoque de género en las publicaciones sobre este tema, asunto que permite ampliar el debate frente a las relaciones de poder y asimetrías entre hombres y mujeres. Esto significa el reconocimiento de un sujeto político, que, en este caso, lo constituyen las mujeres en contexto de militancia armada y en procesos de reincorporación a la vida civil.

En cuanto al análisis realizado, se identifican a nivel general tres aspectos relevantes: 1) Se pone en entredicho la igualdad y la libertad entre varones y mujeres, aunque no se puede desconocer que al interior de los grupos guerrilleros se denotan espacios de agencia política, a diferencia de las experiencias de la reincorporación, en donde deben ocupar un lugar tradicional de género; 2) La ciudadanía se configura a partir de un orden ideológico, en el que el ideal de militante pasa por elaboraciones afectivas como el sacrificio, el compromiso colectivo, la entrega del cuerpo en la guerra y la evidente ruptura entre lo privado y lo público; y 3) La construcción del cuerpo en la militancia armada se configura desde un referente sexo-genérico masculino y heterosexual, en el que la maternidad es un elemento de fuga que contradice el modelo hegemónico.

Por último, las publicaciones permiten avizorar un terreno fértil para investigaciones futuras que se orienten a analizar las experiencias de mujeres excombatientes y las conquistas en términos de su agencia política, en el marco de regímenes de género tradicionales en el que, por lo general, deben asumir labores relacionadas con el cuidado. De igual forma, para el caso de la reincorporación a la vida civil, es importante considerar las subjetividades que se configuran en los territorios de llegada y la emergencia de prácticas e identidades que se construyen en medio de relaciones de poder y de un desprestigio generalizados hacia las mujeres que en algún momento de su vida decidieron hacer parte de este tipo de organizaciones militares.