1. Introducción

A partir de la década de los 2000, el Estado de Chile comienza a implementar una serie de reformas a las instituciones de justicia, sobre todo en el ámbito de familia y penal, modificando sus lógicas y formas de funcionamiento. Estas reformas estuvieron marcadas por el paradigma de la Nueva Gestión Pública o NGP (Mauricio OLAVARRÍA GAMBI et al., 2011), en el marco del proceso de modernización del Estado (Eduardo ARAYA; Andrés CERPA, 2008), y de la consolidación del modelo de desarrollo económico neoliberal, comenzado en los años 1980. Lo anterior se observa en otros contextos regionales y en países vecinos, como es el caso de Argentina (Sofía TISCORNIA; María José SARRABAYROUSE, 2004) y Brasil, donde se busca modernizar los sistemas legales desde el uso de nuevos instrumentos y tecnologías que se implementan por medio de reformas (Roberto KANT DE LIMA et al., 2010) en el transcurso de los años 1990 y 2000. El paradigma de la NGP, proveniente de enfoques de la gestión empresarial, relega la idea de lo público, el rol de la política y la ética, entre otras cosas, para dar paso a lógicas mercantiles, nutriéndose de la llamada Teoría de la Acción Pública, proveniente, a su vez, del campo de la economía (Eduardo ARAYA; Andrés CERPA, 2008). Las reformas a las instituciones de justicia, como se expresó más arriba, se dieron principalmente en el campo penal y de familia. Sobre el primero, Mauricio Duce (2004) expresa:

Los esfuerzos por reformar a los sistemas de justicia criminal de la región no sólo constituyen un trabajo técnico de mejoramiento y modernización del sistema de administración de justicia, sino que se enmarcan en un proceso mayor: el de reconfiguración, modernización y democratización del Estado (p. 195).

Sobre el segundo, en el campo de la justicia de familia se promulga la Ley n° 19.968 en 2004, que crea los Juzgados de Familia. Analizando retrospectivamente la significancia de dicho momento, Claudio Fuentes Maureira (2015) indica:

En el segundo semestre de 2005 los tribunales de familia abrieron sus puertas. El objetivo detrás de estos fue la creación de un foro judicial exclusivamente dedicado a causas de familia, bajo la premisa de que las particularidades de dichos conflictos lo requerían para su adecuada resolución” (p. 935).

Desde ambas perspectivas, podemos observar la importancia que tienen estas dos reformas construidas desde los años 1990, e implementadas a mediados de los años 2000, en términos de modernización del Estado y de la necesidad de avanzar en una mayor especialización, como sectores claves en el proceso de Transición a la democracia de los últimos treinta años.

El caso particular de la justicia de familia es interesante, pues su rediseño a lo largo del proceso considera la incorporación de profesionales capaces de analizar conflictos familiares desde enfoques sistémicos (Fabiola MIRANDA-PÉREZ et al., 2022). Es así como al momento de la implementación de dichos tribunales se crea la figura de los Consejeros Técnicos, personas profesionales especializadas, cuya función es prestar asesoría al juez que conoce las causas en materia de familia, para aportar elementos psicosociales a las decisiones judiciales. Si bien la ley indica que puede tratarse de profesionales de las Ciencias Sociales in extenso, trabajo social y psicología son las profesiones principales de quienes encarnan dicha figura.

En ambos campos de justicia se avanza hacia una justicia oral, de acuerdo con los lineamientos internacionales sobre debido proceso y acceso a la justicia (Juan Enrique VARGAS, 2006; Santiago BASABE-SERRANO, 2013; Alexandra HUNEEUS, 2010). Por otra parte, y como en el resto de los sectores de la política social chilena, se busca incluir visiones interdisciplinarias y la integración paulatina del enfoque psicosocial, a partir de la contratación de personas profesionales de las ciencias sociales (Fabiola MIRANDA-PÉREZ et al., 2022).

Es así como en el sector de la justicia penal, al crearse el Ministerio Público o Fiscalía en 1997, también se gesta la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos (URAVIT); organismo especializado en el acompañamiento de víctimas, y otras subunidades técnicas (Fabiola MIRANDA-PÉREZ, 2017). También dentro del sector penal, se crea una institución especializada en asegurar la defensa: La Defensoría Penal Pública. Con todo, uno de los grandes hitos es la creación de nuevos tribunales penales: Juzgados de Garantía y Tribunales de Juicio Oral en lo Penal, que han ido implementando diversas iniciativas y profesionales especializados, para ciertas causas de abordaje más complejo. En este contexto se han creado Tribunales de Tratamiento de Drogas y Justicia Penal Adolescente, que han subvertido las concepciones tradicionales de la justicia, dando paso a enfoques restaurativos o de rehabilitación, que comúnmente se valen de conocimientos extrajurídicos (Lorena REBOLLEDO, 2012; Claudia REYES-QUILODRÁN et al., 2018).

Habiendo pasado prácticamente dos décadas desde la implementación de las reformas mencionadas, las condiciones de inserción de profesionales psicosociales, dentro de este contexto, son aún un asunto poco explorado por la academia. Por otro lado, la irrupción del feminismo en todos los ámbitos de la sociedad (Faride ZERÁN et al., 2018) ha permeado los análisis de política pública en diferentes niveles. De este modo, las condiciones laborales de estas personas profesionales y también de abogados y abogadas, deben ser estudiadas considerando las estructuras que el género ordena, y que siguen siendo poco visibilizadas en los análisis.

Nuestro artículo aporta en la comprensión de las instituciones de justicia como entes no neutrales en torno al género y espacio en que el conocimiento relevante es disputado. La inclusión de profesionales psicosociales se hace precisamente con el objetivo de integrar nuevos saberes y perspectivas a la justicia, conocimientos que vienen a ocupar los espacios propios de abogados y abogadas. Y es que esta disputa también tiene una marca de género, en tanto el conocimiento de lo psicosocial se ubica en el lado de lo sensible y lo subjetivo, que Frances Olsen (2000) entendería como feminizado. En este contexto, se busca conocer si existe segregación de género en las instituciones de justicia, y de qué manera las disputas de saberes se configuran en ellas. Esto, en torno a dos variables: los sueldos y la cantidad de profesionales (hombres versus mujeres y psicosociales versus abogados y abogadas). Estas variables son utilizadas como indicadores de poder y valoración otorgados por parte del Estado.

2. Género, poder e instituciones de justicia

2.1 Relaciones de género en las instituciones

Tal como lo ha expuesto Pierre Bourdieu (1986), el derecho y sus instituciones movilizan relaciones de poder, donde se expresan ideologías que develan fundamentos sociales. Para el autor, desconocer las relaciones de fuerza que confieren la estructura del derecho y sus instituciones es invisibilizar los nudos críticos bajo los cuales se distribuye el trabajo jurídico. En esta misma línea, los estudios organizacionales, en tanto campo de desarrollo del conocimiento, han pretendido, por una parte, generar análisis sobre las actoras y actores que conforman espacios y/o estructuras, y por otra, la comprensión subjetiva de sus racionalidades (Gustavo LONDOÑO CAÑO, 2019).

Cuando hablamos de patrones de género, seguimos las ideas de la antropóloga mexicana Marcela Lagarde (1996), en tanto es importante reconocer que las culturas elaboran sus propias concepciones sobre el género, siendo esta cosmovisión estructurante de las relaciones; ellas reafirman las identidades de un pueblo o una sociedad. Apelando a estas consideraciones, podemos entender entonces los patrones de género como situaciones repetitivas dentro de un contexto sociocultural e histórico, donde se asumen y delimitan los roles específicos que definen a mujeres y hombres, a partir de ideas preconcebidas sobre el papel que les corresponde performar dentro de un constructo social.

Desde ahí que nosotras pretendemos analizar las instituciones, y en particular las de justicia, como esferas inherentemente generizadas (Andrea DAVERIO, 2009). Esto implica asumir que en dichos espacios, como en la sociedad misma, se profundizan relaciones de género y de poder que se manifiestan en lo profesional. Es posible pensar estos espacios como lugares privilegiados de reproducción de desigualdades y asimetrías (Joan ACKER,1990). Desde una aproximación feminista sistémica de las organizaciones, Joan Acker (1990) plantea la necesidad de superar el discurso de género neutral, en tanto son personas quienes las encarnan.

La incorporación de las mujeres como juezas o, en general como actoras relevantes en la justicia, no ha sido un proceso espontáneo, sino que se ha producido al alero de varios cambios institucionales de envergadura que están marcados por procesos de cambio institucional (María Eugenia GASTIAZORO, 2010). Ulrike Schultz (2017) señala que, por ejemplo, en Alemania, la integración de funcionarias mujeres fue gradual, comenzando por su entrada en labores administrativas o en cortes de familia, espacios considerados más apropiados a su rol social. Aunque hoy en día la cantidad de mujeres en la justicia es mayor que la de hombres en el contexto señalado, la autora sostiene que la brecha en términos de división sexual del trabajo, y por tanto de distribución de poder, está lejos de ser superada. La nominación de jueces hombres por sus homólogos en las altas cortes de justicia, así como la observación de prácticas de discriminación en estos espacios laborales dirigidas hacia las mujeres con hijos/as, siguen siendo todavía comunes.

Por lo anterior, es también importante -previo análisis- problematizar sobre las maneras en que las relaciones de género se manifiestan, tensionan y despliegan, ya que, si bien existe consenso en que hay opresión hacia las mujeres en nuestras sociedades contemporáneas, ellas operan de maneras no uniformes. Maria Da Gloria Bonelli (2010) muestra cómo en Brasil, en la Magistratura de Sao Paulo, las narrativas sobre el género invisibilizan las diferencias como una manera de legitimar la presencia de las mujeres en esos espacios, negando las brechas que enfrentan las mujeres, con el objetivo de máximo de mantención del prestigio profesional que se asocia con valores masculinos asociados al ejercicio de esta carrera. Más interesante aún resulta que muchas de las magistradas del territorio estudiado se someten a las exigencias del sistema, naturalizando que su trabajo forma parte de la esfera productiva/masculina, asumiendo como propias las cargas de su elección, asimismo como otras se abren a problematizar sobre los arreglos que les implica conciliar producción y reproducción. De esta manera, la identidad profesional es objeto de disputa, así también se genera una pugna de ambos sexos por revertir la situación.

En Chile, en una línea muy similar, María José Azócar Benavente (2018), a partir de un trabajo etnográfico realizado en tribunales de familia en la región Metropolitana de Santiago, constata que, pese a la amplia presencia femenina en puestos de judicatura, en dichos espacios se sigue observando una valorización positiva de atributos considerados habitualmente como masculinizados. En el mismo sentido, pero a partir de un estudio en los tribunales de Buenos Aires, Beatriz Kohen (2008) señala que, si bien en la judicatura de familia ha habido una creciente incorporación de mujeres, ellas se encuentran mayoritariamente en la base de la pirámide. Las mujeres tenderían a elegir más esta área del derecho en comparación con los hombres, ya que ellos preferirían sectores más lucrativos. Además, los roles asignados al género femenino, como el cuidado del hogar, serían determinantes a la hora de elegir y avanzar en su carrera. De esta manera, pese a la equidad numérica en el género de jueces, aún existiría segregación por género. Como señala María Eugenia Gastiazoro (2010), los procesos de diferenciación y ordenación por género, lejos de haberse terminado, han adquirido nuevas dinámicas y justificaciones que se inscriben no solo en las justificaciones de la profesión, sino también en las identidades personales, dando fuerza a la ordenación por género.

Así, parte de la literatura ha apuntado al análisis de las instituciones de justicia, relevando la segregación por género y las disputas de poder entre abogados y abogadas. Sin embargo, tal como hemos mencionado, la inserción de profesionales psicosociales sugiere una nueva arista de la problemática. Por un lado, en relación con el conocimiento que aportan a la justicia, la lucha por el reconocimiento de este saber cómo relevante y legítimo ha sido ampliamente estudiada (Philip O’DONNELL; Arthur LURGIO, 2008; Alberta ELLETT; Sue STEIB, 2005). La inclusión de este saber psicosocial genera tensiones dentro de las instituciones, en particular con quienes ejercen la abogacía, porque consideran que el conocimiento legal debe ser preponderante (Alberta ELLETT; Sue STEIB, 2005; Chris BECKETT et al., 2007), o porque su cultura profesional es contrapuesta: formal y adversarial (Katherine VAN WORMER, 1992).

Por otro lado, estas disputas por el conocimiento no son sencillas ni homogéneas, sino que toman diversas formas, dependiendo del contexto. Así, otra parte de la literatura (Jon PHILLIPS, 2016; Jonathan DICKENS, 2006) ha evidenciado que, en ciertos espacios, esta relación no es de conflicto, sino de colaboración. Esta evidencia se circunscribe a la justicia de familia, lo que no nos parece casual. Tal como ha señalado María José Azócar Benavente (2015), la justicia de familia se entiende como una justicia feminizada, un no derecho, a diferencia de la justicia penal. En este contexto, extraña menos la valoración de este conocimiento en la jurisdicción familiar.

Pero la introducción del saber psicosocial en la justicia, a través de profesionales portadores de este conocimiento, tiene más dimensiones relevantes. Y es que esta labor no solamente es encarnada por mujeres, sino también por hombres. En tales circunstancias, no solo son relevantes las diferencias entre los profesionales psicosociales y del derecho, sino también dentro de las y los profesionales psicosociales. Estudios previos han evidenciado que los hombres encarnan su rol de manera masculinizada, identificando liderazgo con dominancia (Gunilla DAHLKILD-ÖHMAN; María ERIKSSON, 2013). Del mismo modo, aunque la presencia femenina es mayoritaria en el trabajo social, la evidencia muestra que los hombres blancos siguen ganando significativamente más que las mujeres y otros grupos (Gregory LEWIS, 2018; Shannon LANE; Theresa FLOWERS, 2015).

2.2 Distribución del poder generizado en el marco de las reformas al Estado

Nuestro análisis se inserta en “la (re)configuración de los poderes judiciales en los actuales Estados democráticos” (María Angélica PEÑAS DEFAGO, 2015, p. 36), a través de la ola de reformas al Estado que se han llevado a cabo en las últimas décadas en el continente. Es importante considerar que esto ha tenido consecuencias en las estructuras de las instituciones; que han sido permeadas por disciplinas diversas a partir de las reformas (Deborah DAICH, 2006). Nuestra motivación es profundizar la discusión sobre las racionalidades de las instituciones de justicia, no solo en una perspectiva de integración de nuevos saberes (Fabiola MIRANDA-PÉREZ et al., 2022), sino que, además, en cómo el género se organiza y toma forma en la estructuración de lo cotidiano.

Bien que el diálogo entre el análisis de la acción pública y los estudios de género haya alcanzado un desarrollo importante en las últimas décadas (Isabelle ENGELI; Gwenaëlle PERRIER, 2015), muchas veces aquel no es un recurso para leer las reformas de Estado. Más bien se ha constatado cómo las reformas a las administraciones de justicia en los denominados procesos de modernización conllevaron cambios que ampliaron la oferta laboral en sus inicios (María Eugenia GASTIAZORO, 2010). De este modo, las investigaciones empíricas que cuestionan las dimensiones constitutivas de los sistemas administrativos y de las carreras de los funcionarios y funcionarias han tenido un menor desarrollo (Christopher POLLITT; Geer BOUCKAERT, 2017). En general, los estudios privilegian los cuestionamientos en términos de cambio institucional y en materia de transformación de “legitimidades burocráticas” (Christopher HOOD; Martin LODGE, 2006); transformación institucional, e inclusive en términos de reagenciamiento de relaciones de poder (Ian KIRKPATRICK; Stephen ACKROYD; Richard WALKER, 2005), siendo todavía el género un punto ciego. En este sentido, mirar desde la perspectiva del género las transformaciones del Estado, nos lleva a mirar la distribución generizada del poder y los recursos.

La dimensión generizada de la elaboración de las políticas públicas de reforma del Estado, y su promoción, se expande de manera amplia, a través de ‘un proceso de hibridación de las élites’ y el activismo de los reformadores, que han asegurado la aclimatación del new public management dentro de las administraciones, como lo ha señalado Philippe Bezes en sus obras (2011, 2016, 2020). La gestión del mérito, el incremento de vías discrecionales de progreso en las carreras y en las remuneraciones, van paralelamente relacionadas con una suerte de dualización de las carreras entre funcionarias estables y aquellas que no lo son (honorarios y titulares/planta).

Nuestro objetivo es observar los patrones que se siguen en diferentes instituciones de justicia, en torno al género y los sueldos. Entendemos que estas variables son reflejo de los modos y las lógicas de distribución del poder y la disputa por el saber legítimo. Así es que nos preguntamos de qué manera las lógicas patriarcales ordenan el capital dentro de las instituciones de justicia. Estas instituciones cuentan con un set de normas formales e informales ancladas al género, que organizan lo valorado y lo despreciable (Frances OLSEN, 2000) y en base a ellas se asigna o niega capital (Pierre BOURDIEU, 1986). La configuración estatal (intencional o no) de las instituciones de justicia, es muestra de cómo el Estado articula sus relaciones de poder, y es indicativa de la definición y cristalización de sus intereses.

3. El sexo, la cantidad de profesionales y los sueldos: un análisis cuantitativo regional

Nuestro trabajo aporta, en general, a la comprensión de cómo se articula el poder en base al género en las instituciones de justicia, a partir de las variables: sueldo, sexo y cantidad de profesionales. En particular, se analizan estas variables en el contexto de i. Tribunales de Juicio Oral en lo Penal; ii. Juzgados de Garantía; iii. Defensoría Penal Pública; Ministerio Público y; iv. Tribunales de Familia. Nos centramos en las instituciones de familia y penales, en tanto la literatura ha sindicado estas áreas como relevantes (Jon PHILLIPS, 2016; Jonathan DICKENS, 2006), e incluso las ha contrastado (María José AZÓCAR BENAVENTE, 2015). La investigación compara estas variables en diversos grupos: entre profesionales de la abogacía y psicosociales; dentro del colectivo de abogados; dentro del colectivo de profesionales psicosociales; dentro de las instituciones de justicia; y entre las instituciones de justicia. Buscamos describir los patrones de género en estas instituciones, preguntándonos por las diferencias de sueldo y presencia de mujeres y hombres en ellas.

Realizamos un análisis de caso cuantitativo descriptivo (Hubert KORZILIUS, 2010; un ejemplo en Vidu SONI, 2000), es decir, buscando describir la realidad de estas instituciones en una región, en base a una observación más exhaustiva que comprensiva. Con este tipo de análisis, apuntamos a una generalización analítica más que estadística, y para ello, elegimos un caso que reúne relaciones y características presentes en los otros casos (Jason SEAWRIGHT; John GERRING, 2008).

Analizamos la región del Bío-Bío por su concentración poblacional y productiva, ya que después de Santiago (capital del país), Concepción (la capital regional de Bío-Bío) es el segundo conglomerado urbano más importante de Chile (Figura 1). Se estima que la población regional es de 1.861.562 habitantes, lo que corresponde al 12,3% de la población nacional. Es decir, esta región es interesante por dos razones: tiene gran cantidad de población y permite un análisis no centralista.

3.1 Tratamiento de la información

Decidimos analizar la situación de la región del Bío-Bío, porque permite un estudio fino y exploratorio de los datos por institución, en el contexto de una realidad local. La información que utilizamos para el análisis proviene principalmente de dos fuentes. En el caso de Fiscalía y Defensoría Penal Pública: de solicitudes de información realizadas a través de la Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias1, en los portales de cada institución. En el caso de los tribunales, proviene de la página web del Poder Judicial2, ya que se encuentra disponible sin necesidad de solicitud.

La información que pudimos conseguir incorpora solo a trabajadores de planta y a contrata, las posiciones más estables dentro de la carrera funcionaria. No obtuvimos datos de las personas a honorarios, cuyo vínculo con las instituciones es uno civil -de prestación de servicios- y tampoco de aquellas sujetas al Código del Trabajo. La razón de la no disponibilidad de estos datos no es del todo clara; no sabemos si no existen personas en estas situaciones en la región, o si simplemente la información no es entregada.

El análisis incluye a personas profesionales psicosociales y del derecho, sin distinguir la labor que realizan o el cargo que detentan. Así, en el caso de profesionales psicosociales, hemos seleccionado a quienes provienen de las carreras de psicología, el trabajo social, asistente social y en pocos casos, de la sociología, dejando fuera otro tipo de profesiones por claridad analítica. Para Tribunales de Familia, Tribunales de Juicio Oral en lo Penal, Juzgados de Garantía y Fiscalía, hemos empleado información del año 2021, mientras que para Defensoría, ocupamos datos del 2017, por ser estos los más recientes a los que obtuvimos acceso.

Es importante destacar que estas instituciones no tienen un filtro explícito por género en el reclutamiento de personal, por lo que los posibles patrones no responden a segregación explícita. Por otro lado, los sueldos de los que gozan estos profesionales son también muestra del poder que detentan, puesto que su valor se determina en función del grado de cada uno, que a la vez se basa en elementos como su formación, la responsabilidad de su cargo, etc. Así, las diferencias de sueldo no solamente son indicativas de que se reciben diferentes beneficios, sino que son también un proxy del poder que tiene cada profesional3.

La base de datos ha sido elaborada por nosotras, a partir de la información recopilada, y posteriormente, analizada y graficada con el programa R.

4. Resultados: El escenario de la justicia en el territorio del Bío-Bío

En las páginas que siguen, se plasman los análisis intra y entre instituciones y profesiones en torno a la cantidad de profesionales, al sexo y los sueldos. La presentación de los resultados se realiza de la siguiente manera: Primero se expone una tabla comparativa de la cantidad de profesionales por sexo en cada institución (Tabla 1). El objetivo de esta tabla es ilustrar la distribución de profesionales, comparando la proporción de mujeres versus la de hombres. De esta manera, se hace un análisis diferenciado por profesión y por institución, pero también una comparación entre ellas.

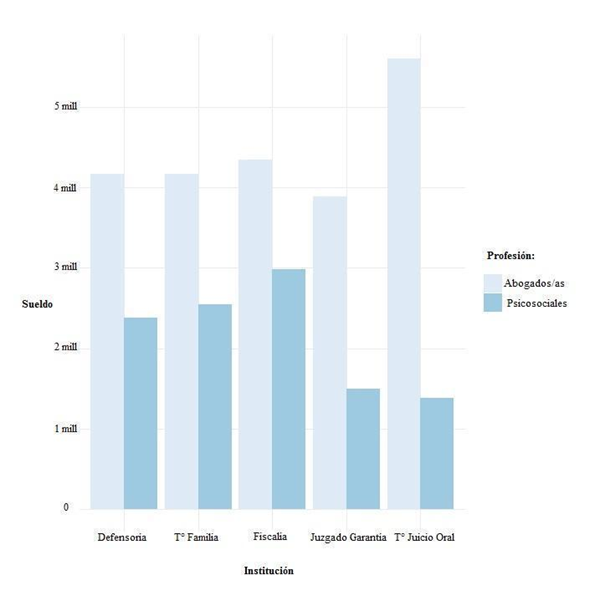

Luego, se presenta una comparación de los sueldos de profesionales psicosociales y del derecho por sexo, en cada institución (Gráfico 1). Con diferentes colores asignados a cada una de las barras, se puede apreciar la distribución de salarios de estos profesionales. Este gráfico es complementado con información (Tabla 2) que contiene los valores de cada cuartil y el promedio. En la tabla se utilizan colores verdes y rojos para facilitar la comparación por columna.

Por último, se realiza una comparación de los promedios de sueldos entre trabajadores psicosociales y del derecho según sexo, en cada una de estas instituciones, donde se aprecia la brecha entre los sueldos de estos profesionales.

4.1 Cantidad de profesionales

Tabla 1: Cantidad y proporción de profesionales.

| Institución | Familia | TJOP | Garantía | Fiscalía | Defensoría | Total Biobío | |

| Profesionales del derecho | Total | 59 | 37 | 46 | 108 | 42 | 292 |

| F | 45 | 24 | 30 | 59 | 16 | 174 | |

| M | 14 | 13 | 16 | 49 | 26 | 118 | |

| Proporción F/M | 3.2 es a 1 | 1.85 es a 1 | 1.9 es a 1 | 1.2 es a 1 | 0.62 es a 1 | 1.7 es a 1 | |

| Profesionales Psicosociales | Total | 42 | 1 | 4 | 28 | 3 | 78 |

| F | 35 | 0 | 3 | 19 | 3 | 60 | |

| M | 7 | 1 | 1 | 9 | 0 | 18 | |

| Proporción F/M | 5 es a 1 | 3 es a 1 | 2.1 es a 1 | 3.3 es a 1 |

Fuente: Elaboración Propia.

#PraTodoMundoVer. La tabla se presenta en blanco y negro sin relleno en las celdas y con separaciones visibles solamente en la parte inferior. Ella muestra comparativamente la cantidad y proporción de trabajadores en las instituciones de justicia ordenadas en las columnas; mientras que en las filas se compara por sexo y profesión. La tabla contiene dos niveles, en el nivel superior se observan los valores mentados para abogados/as y en el nivel inferior se muestran para las y los profesionales psicosociales. Para los profesionales del derecho, las mujeres son tres veces más que los hombres en Tribunales de Familia; dos veces más en Tribunales de Juicio Oral en lo Penal y Juzgados de Garantía; relativamente la misma cantidad en Fiscalía; y 0.62% de los hombres en Defensoría. Para los Profesionales psicosociales estas cifras son cinto veces más mujeres en Tribunales de Familia, tres veces más en Juzgados de Garantía y tres en Fiscalía. Asimismo, estos profesionales estuvieron prácticamente ausentes en TJOP y Defensoría.

Como se aprecia en la Tabla 1, existe una feminización tanto en el ámbito de profesionales de la abogacía, como en el de los psicosociales. No obstante, en el caso de trabajadores psicosociales, esta situación es mucho más marcada. Del mismo modo, llama la atención la diferencia entre las instituciones, entre las que destacan los Tribunales de Familia, donde por cada abogado hombre, existen más de tres abogadas mujeres, y por cada trabajador psicosocial hombre, hay cinco mujeres. Esta predominancia de la presencia femenina de abogadas se revierte en Defensoría; donde los hombres son más que las mujeres; ellos representan un 62%, y se atenúa bastante en la Fiscalía; donde la presencia masculina alcanza el 45%. Es decir, en tribunales existe mayor cantidad de abogadas mujeres (más marcadamente en Familia, pero también muy fuertemente en materia Penal, en que casi doblan a los hombres), mientras que, en otras instituciones, esta feminización es sutil o no existe.

Como hallazgo interesante, resalta la escasa presencia de profesionales psicosociales en tribunales penales (Tribunal de Juicio Oral en lo Penal y Juzgado de Garantía) y en la Defensoría Penal Pública. La situación de esta última institución contrasta con la de su contraparte, la Fiscalía, donde existe una fuerte presencia de este tipo de profesionales. Por esta razón es que, en lo sucesivo, explicamos en profundidad, solo las condiciones de profesionales psicosociales, que trabajan en Tribunales de Familia y Ministerio Público.

4.2 Sueldos

Fuente: Elaboración propia

#PraTodoMundoVer. El gráfico es uno de cajas con diferentes colores por institución: rosa para la Defensoría; verde musgo para los Tribunales de Familia; verde agua para la Fiscalía; azul para los Juzgados de Garantía; y morado para los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal. El gráfico ilustra la distribución de sueldos por sexo en cada uno de los cuartiles.

Gráfico 1 Distribución de sueldos por sexo de profesionales psicosociales y de la abogacía en las instituciones de justicia

Como podemos observar en el Gráfico 1, la distribución de género en estas instituciones no necesariamente se asocia a equidad en los salarios. En ellas se aprecia una marcada diferencia de las brechas entre tribunales y otras instituciones de justicia. En Tribunales de Familia, la brecha opera en favor de las mujeres -demostrando una valoración mayor del conocimiento feminizado en esta esfera-. Del mismo modo, no existe diferencia en los sueldos entre trabajadores psicosociales hombres y mujeres en la justicia de Familia. Por otro lado, en el caso de tribunales penales, la brecha a favor de las mujeres se atenúa bastante, en los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal y se revierte, en los Juzgados de Garantía, favoreciendo a los hombres.

Tabla 2: Detalle de la diferencia de sueldos en diferentes instituciones de justicia.

| Institución | Sexo | Min. | 1r cuartil | Mediana | Promedio | 3r cuartil | Max. | |

| Profesionales del derecho | T° Familia | Mujer | 940448 | 1559398 | 5095486 | 4279785 | 6598370 | 6646150 |

| Hombre | 1252548 | 1790614 | 3692042 | 3827069 | 5802103 | 6646150 | ||

| Fiscalía | Mujer | 2216754 | 2633338 | 3800300 | 3944361 | 4917358 | 7663385 | |

| Hombre | 2266182 | 4053480 | 4917358 | 4824523 | 5634491 | 7178309 | ||

| Juzgado de Garantía | Mujer | 940448 | 1344668 | 5067949 | 3769849 | 5837002 | 6670039 | |

| Hombre | 940448 | 1687856 | 5139134 | 4100696 | 5912210 | 6646150 | ||

| TJOP | Mujer | 1559398 | 5777176 | 6574481 | 5809042 | 6646150 | 6813374 | |

| Hombre | 1244082 | 5122331 | 5727320 | 5228292 | 6646150 | 6717817 | ||

| Defensoría | Mujer | 3164251 | 3313727 | 3340846 | 3653779 | 4022519 | 4842921 | |

| Hombre | 3243486 | 3867706 | 4579026 | 4481978 | 4799884 | 6745611 | ||

| Profesionales Psicosociales | T° Familia | Mujer | 955981 | 2653968 | 2756184 | 2543595 | 2824636 | 2945555 |

| Hombre | 1750003 | 2470195 | 2789072 | 2565784 | 2824636 | 2831748 | ||

| Fiscalía | Mujer | 911086 | 1786261 | 2633338 | 2760438 | 3800300 | 4053480 | |

| Hombre | 3800300 | 4434580 | 5068860 | 5068860 | 5703139 | 6337419 |

Fuente: Elaboración propia

#PraTodoMundoVer. Se presenta una tabla con el detalle de los sueldos ilustrados en el Gráfico 1. Se usa blanco y negro, sin relleno en las celdas. Ella contiene dos niveles; en el superior se observan los sueldos ordenados por institución y separados por sexo, para los profesionales del derecho; y en el nivel inferior los sueldos de profesionales psicosociales en Tribunales de Familia y Fiscalía. En la tabla se observa que, en cuanto a los profesionales del derecho, las mujeres fueron mejor pagadas que los hombres en Tribunales de Familia y Tribunales de Juicio Oral en lo penal, mientras que fueron peor pagadas en Fiscalía, Defensoría y Juzgados de Garantía. Esta tendencia se observa con independencia de si miramos la media o el promedio. Por otro lado, en cuanto a los profesionales psicosociales, las mujeres y los hombres recibieron en términos generales el mismo sueldo en Tribunales de Familia, pero los hombres recibieron uno mucho mayor en la Fiscalía.

En los Tribunales de Familia, las mujeres abogadas ganan en promedio un 12% más que los hombres (450.000 pesos; 554 dólares), brecha que se ve profundizada cuando miramos la mediana (Tabla 2); mientras que en los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal ganan un 11% más (570.000 pesos; 701 dólares).

En el caso de las demás instituciones de justicia, respecto a profesionales del derecho, vemos una marcada brecha en los sueldos a favor de los hombres, situación que se replica entre los profesionales psicosociales hombres, que trabajan en la Fiscalía. Esta inequidad de sueldos en el campo de la abogacía se manifiesta en que, en el Ministerio Público, los hombres ganan en promedio un 22% más que las mujeres (880.000 pesos; 1.082 dólares); hecho que se repite con el mismo porcentaje, en la Defensoría (830.000 pesos; 1.020 dólares). La brecha es mucho mayor en el campo de trabajadores psicosociales, donde los hombres ganan en promedio un 84% más que las mujeres en la Fiscalía (2.300.000; 2.830 dólares). Todas estas brechas se amplían cuando miramos la mediana, lo que es indicativo de que unas pocas mujeres están influyendo positivamente en el promedio; es decir, la brecha es más profunda en la mediana (para la mayoría de las mujeres).

4.3 Comparación de sueldos entre profesiones en las distintas instituciones

Fuente: Elaboración propia

#PraTodoMundoVer. Se observa un gráfico de columnas que compara los sueldos de profesionales psicosociales (en azul) y del derecho (en celeste) en las diferentes instituciones de justicia, se ordenan de izquierda a derecha las instituciones, en primer lugar, está la Defensoría, luego los Tribunales de Familia, Fiscalía, Juzgados de Garantía y Tribunales de Juicio Oral en lo Penal. La línea vertical establece las líneas que marcan el parámetro de los sueldos (0 millones en la base, 1 millón, 2 millones, 3 millones, 4 millones y 5 millones de pesos). Se observa que las y los profesionales del derecho recibieron en todas las instituciones sueldos mucho mayores que los de profesionales psicosociales. En la Defensoría, profesionales psicosociales superan los 2 millones de pesos y profesionales del derecho, los 4 millones de pesos. En Tribunales de Familia, profesionales psicosociales se encuentran cerca de los 2,5 millones de pesos, y profesionales del derecho superan los 4 millones de pesos. En Fiscalía, profesionales psicosociales aumentan su sueldo a 3 millones de pesos, y profesionales del derecho se mantienen sobre los 4 millones de pesos. En los Juzgados de Garantía, el sueldo de profesionales psicosociales desciende a 1,5 millones aproximadamente, y profesionales del derecho tienen un sueldo un poco menor a 4 millones de pesos. Finalmente, en Tribunales Orales de Juicio Oral en lo Penal, psicosociales tienen sueldos de un poco más de 1 millón de pesos y profesionales del derecho superan los 5 millones de pesos

Gráfico 2 Promedio de sueldos según profesión en las instituciones de justicia

En el Gráfico 2, podemos apreciar que, si bien en ciertas instituciones existe una presencia fuerte de profesionales psicosociales (13% de ellos en la Fiscalía y 20% en Tribunales de Familia), no existe paridad en los sueldos respecto a profesionales del derecho. En promedio, esta brecha es mayor al millón de pesos (1.230 dólares), y la diferencia se duplica en los terceros cuartiles y sueldos máximos, tal como se puede apreciar en la Tabla 2. Con todo, es curioso el caso de la Fiscalía, puesto que los trabajadores psicosociales hombres tienen sueldos similares e incluso superiores a sus congéneres abogados.

Esta brecha salarial entre profesiones, que se replica en todas las instituciones, no debe ser naturalizada. Los sueldos son indicativos del poder que se tiene dentro de las instituciones, ya que son un reflejo del cargo que se ocupa, de la responsabilidad que supone, y la posibilidad de tomar decisiones. Esto, previsiblemente ha de influir en el capital que se tiene para hacer valer los saberes propios de cada profesión. El hecho de que las instituciones de justicia paguen mejores sueldos a cierta clase de profesionales, se debe a que existe una valoración tácita de cierto conocimiento por sobre otro. Esta situación, tal como demuestra el caso de los trabajadores psicosociales hombres, no es estática y debe ser problematizada.

5. Discutiendo el poder y el género en las instituciones de justicia en la región de Bío-Bío

La división del trabajo por género en estas instituciones de justicia es variable. Mientras que en la Defensoría Penal Pública existe una mayor presencia masculina entre quienes ejercen la abogacía, en el resto de las instituciones observadas, las mujeres son mayoría. Pero esta división por género no es uniforme en todas las instituciones, ni entre profesiones. Ella es mucho mayor en la justicia de familia y entre profesionales psicosociales. Es importante mencionar que, en tribunales, la presencia femenina mayoritaria es contundente, mientras que en Fiscalía y Defensoría, no lo es.

Las razones detrás de esta manera generizada de organizar y dividir el trabajo escapan a las ambiciones de este estudio, y quedan como preguntas abiertas. Esto especialmente en lo que respecta a las posiciones de las mujeres, en comparación con los hombres en el Poder Judicial, que, como hemos visto, parecen ser considerablemente más favorables que en otras instituciones de justicia. Ahora bien, es importante destacar que otras investigaciones han relevado que el Poder Judicial se erige como un espacio especialmente atractivo para las mujeres, en tanto permite una mejor compatibilización del trabajo y la familia (Carlos GÓMEZ-BAHILLO et al., 2016; Beatriz KOHEN, 2008). Esta posibilidad puede verse disminuida en instituciones como la Fiscalía, que exigen turnos nocturnos o de fin de semana. lo cual es especialmente problemático en una sociedad con organización patriarcal, que exige roles de cuidado a mujeres y la ampliación de las funciones laborales, a sus ámbitos personales.

Del mismo modo, existe una relativa equidad en tribunales penales respecto a los sueldos de hombres y mujeres, situación que no se replica en Tribunales de Familia. En ellos, las mujeres reciben sueldos superiores a los hombres. Esto es ilustrativo de cómo y cuándo el Estado [sobre]valora los conocimientos feminizados y catalogados como femeninos, situación que se amplifica cuando vemos la enorme desproporción en la cantidad de mujeres y hombres profesionales psicosociales en la misma institución. Tal como señala María José Azócar Benavente (2015), esto se da en un contexto en que la justicia de familia se construye como feminizada, en tanto se encarga de abordar los conflictos “privados” o “domésticos”, es decir, relegados de lo público.

Por otro lado, en los tribunales con competencia penal, existe una relativa equidad de sueldos entre hombres y mujeres, que no se replica en Fiscalía y Defensoría. En estas instituciones, persisten brechas de género abismales en los sueldos de hombres y mujeres, siendo especialmente llamativo el caso de la Fiscalía. Allí, los abogados ganan 22% más que las abogadas y los psicosociales un 84% más que las psicosociales.

A partir de los datos de la región de Bío-Bío, hemos constatado que, a nivel del Poder Judicial, no existe una brecha de género importante en los sueldos entre jueces y juezas. Es importante considerar que este análisis se hace en tribunales inferiores y no superiores. La relativa equidad de género -tanto en sueldos como en cantidad de funcionarios-, que se da a nivel inferior, no se replica a nivel superior. Sin entrar en un análisis profundo de sus causas, nos da orientaciones sobre la distribución del poder y la ocupación de espacios en el Poder Judicial.

Al observar los datos de tribunales superiores, se aprecia que la presencia de mujeres es minoritaria (SECRETARÍA DE GÉNERO DEL PODER JUDICIAL, 2020). Según un análisis del Poder Judicial (SECRETARÍA DE GÉNERO DEL PODER JUDICIAL, 2020), si bien la presencia femenina es de 60.4%, las mujeres ocupan solo un 44.4% de los puestos de poder en la región del Bío-Bío; y del total de ministros de la Corte de Apelaciones, solamente un 36.8% son mujeres. Así, observamos que mientras la brecha (en cuanto a cantidad de hombres versus mujeres) parece revertirse en tribunales inferiores, sigue siendo potente en tribunales superiores y en cargos de poder.

En este sentido y confirmando lo observado por Carlos Gómez-Bahillo et al. (2016) en España y Beatriz Kohen (2008) en Buenos Aires, en Chile el problema de las brechas en cuanto a presencia femenina surge en el momento de acceder a los puestos de la cúpula judicial. Las autoras señalan que, para poder ejercer estos puestos de mayor responsabilidad, se requiere una mayor disponibilidad, primando exigentes valores de desempeño en el sistema. Cuestión que es difícil de cumplir para las mujeres, dada la diferenciación de roles en función del género, principalmente por las obligaciones domésticas de las mujeres trabajadoras.

En consonancia con lo anterior, en el Estudio Diagnóstico de la perspectiva igualdad de Género y no discriminación del Poder Judicial del año 2015 se pueden observar testimonios de trabajadoras de instituciones de justicia que dan cuenta de esta desigualdad en cuanto a la conciliación laboral y familiar. Un ejemplo ilustrativo de esta situación está en el testimonio de una magistrada, quien hace hincapié en que efectivamente existe una diferencia, por ejemplo, en los programas de capacitación, los que eventualmente permiten ir ascendiendo de grado. Estas capacitaciones resultan difíciles de llevar a cabo cuando se tiene al cuidado niñas o niños de primera infancia, por lo que la magistrada reconoce que existe una desventaja en relación con los hombres (PODER JUDICIAL, 2015, p. 71).

En este punto es necesario recordar lo planteado por Joan Acker (1990), en cuanto a que las relaciones de género están presentes en diferentes dimensiones de las organizaciones, que han sido hechas a imagen y semejanza del hombre blanco. La autora visibiliza algunas formas en que las estructuras del género son replicadas en las instituciones, como, por ejemplo, ‘las habilidades feminizadas, son menos valoradas en las organizaciones que las masculinizadas’. Al exigirle al trabajador dedicación a tiempo completo y prioritaria de sus labores, se asume que otra persona -una mujer- es la encargada de las labores de cuidado del hogar y la familia.

Así, uno de los puntos a relevar a la luz de los datos expuestos en este artículo es que, aunque en algunos casos la presencia femenina sea mayoritaria, ello no se traduce necesariamente, en un aumento de la equidad y justicia en el ejercicio de la profesión legal. En otras palabras, si bien existe una relativa equidad de género dentro de las instituciones de justicia, en relación con la proporción de hombres y mujeres, esta no implica una disminución significativa en las brechas de género salariales o de poder.

Las dimensiones de las organizaciones que son ordenadas por el género no son unívocas ni de análisis simple. En algunos casos implican sueldos mayores para las mujeres, como en Tribunales de Familia; en otros, sueldos mucho menores pero paritarios en las proporciones, como en el caso de la Fiscalía; o bien, menores porcentajes de profesionales femeninas, como en el de la Defensoría. La riqueza otorgada por este análisis de caso utilizando estadísticas descriptivas detalladas es especialmente útil para observar esas diferencias que no siguen siempre la misma lógica.

Otro de los hallazgos importantes es que, mientras la literatura previa ha relevado la inclusión de nuevos conocimientos en la justicia, (Fabiola MIRANDA-PÉREZ et al., 2022), sobre todo a partir de las reformas, la presencia de profesionales psicosociales no es transversal. Si bien en Tribunales de Familia y Fiscalía existe una fuerte representación de trabajadoras/es psicosociales, en Defensoría y tribunales penales esta es marginal. Esta observación desafía la idea de que la justicia penal ha incluido estos nuevos conocimientos de forma extendida.

La inclusión de profesionales psicosociales en la justicia, tal como hemos teorizado previamente, implica la disputa por el conocimiento legítimo y relevante de ser aplicado en la justicia. Al integrar esta perspectiva psicosocial, las instituciones se abren -o no se abren- a nuevos saberes que escapan a las lógicas del derecho. Variables como el número de trabajadores y su sueldo se relacionan directamente con la valoración que el Estado hace de sus conocimientos. En este contexto, es llamativa la amplia disparidad de sueldos entre profesionales psicosociales y quienes ejercen la abogacía.

Esta diferencia no debe ser naturalizada, sino entendida como lo que es: una valoración desigual y jerárquica del conocimiento que pueden aportar ciertos profesionales. Esta realidad no es connatural a la justicia, lo que puede ser constatado comparando los sueldos promedio de trabajadores psicosociales hombres y abogados hombres. Lo que se evidencia en esta comparación, tal como se observa en la Tabla 2, es que los trabajadores psicosociales gozan de mayores sueldos que sus pares abogados. Esto comprueba que la disparidad de sueldos no es una realidad estática ni inmodificable.

La utilización de métodos cuantitativos descriptivos permite complementar y utilizar otro lente para mirar las instituciones de justicia. El uso de datos cuantitativos abre paso a dilucidar nuevas tensiones y preguntas que quedan abiertas a investigaciones posteriores. Este estudio se enmarcó en la realización de un proyecto mayor, que ha tenido por objetivo comprender las condiciones de inserción de profesionales psicosociales en las instituciones de justicia, en el contexto de las reformas a la justicia de familia y penal en Chile. Indagando cómo ello ha impactado el mundo del quehacer jurídico en las instituciones de justicia, en los últimos quince años. En este trabajo, analizamos las condiciones laborales de los y las profesionales que hoy están en la justicia desde una revisión de sus salarios, distribución por género y su proporción numérica, abriendo nuevas aristas de análisis que aportan en la comprensión holística del fenómeno.

6. Conclusiones

Los resultados obtenidos del estudio del caso de la región del Bío-Bío, comprueban algunas de las hipótesis esgrimidas previamente por la literatura. En especial, se aprecia que, en la justicia de familia, los sueldos de las mujeres son mayores a los de los hombres, entre profesionales del derecho. Esta situación ilustra la valoración estatal del conocimiento de las mujeres, en áreas destinadas a su género o feminizadas. Del mismo modo, la disparidad de sueldos entre profesionales psicosociales también es evidenciada, especialmente en el caso de la Fiscalía, donde esta brecha es abrumadora. Este hallazgo evidencia la necesidad de problematizar no solo las relaciones de género y de poder entre profesionales del derecho y psicosociales, sino también al interior de este último.

La investigación sugiere una reversión de la brecha de género en cuanto a la proporción de mujeres abogadas en todas las instituciones, excepto en la Defensoría. Es importante destacar que, aunque dicha reversión existe en la Fiscalía, la diferencia de sueldos entre ambos sexos es amplia. Las razones de ello pueden tener que ver con la concepción de que el Derecho Penal es un área masculinizada (María José AZÓCAR BENAVENTE, 2015), donde las mujeres no pertenecen o bien, si lo hacen, su conocimiento es menos valorado. Sobre este punto es necesaria más investigación.

Por último, destacamos la enorme diferencia de sueldos entre profesionales psicosociales y de la abogacía en las instituciones de justicia. La justicia no es, ni debe ser, dominio absoluto de abogadas y abogados. Los problemas sociales complejos requieren soluciones complejas, para las que profesionales psicosociales poseen una preparación que no solo es de asistencia a lo jurídico, sino que puede ser fundamental para la solución de los problemas que han llevado a las personas a recurrir a la justicia. Esta diferencia de sueldos es síntoma de una jerarquía del conocimiento y del saber valorado y legítimo que debe ser desafiada y desnaturalizada.