1 Introdução: um tema em construção

Os recentes acontecimentos envolvendo violências escolares chocaram a opinião pública e a comunidade escolar, trazendo o tema para a grande arena das discussões, como se o fenômeno fosse algo novo no universo escolar. Sposito (2001, p. 87) realizou pesquisa em 1980 e chamou atenção para o reduzido número de investigações sobre o tema, à época, identificando “raros diagnósticos quantitativos em torno do tema e a produção discente (dissertações e teses) na pós-graduação em Educação”. Este tema foi abordado pela autora em 1998 da seguinte forma:

Há um significativo conjunto de questões, ainda não investigadas, que afetam os processos educativos e em especial, à escola, na sociedade contemporânea. Dentre este amplo espectro certamente está presente o tema da violência escolar, pouco estudado em nosso país. Uma das possibilidades de se evidenciar a falta de conhecimento sistemático pode ser localizada no exame da produção discente na Pós-graduação em Educação. Em um período de 15 anos (1980-1995) foram defendidos 6092 trabalhos entre teses de doutorado e dissertações de mestrado. Deste expressivo volume, apenas 4 estudos (2 teses de doutorado e 2 dissertações de mestrado) examinaram a violência que atinge a unidade escolar (Sposito, 1998, p. 58).

Na mesma toada, Madeira (1999) comenta que a síndrome da violência por contágio via mídia a partir das mortes ocorridas no Columbine High School (EUA) deixam em segundo plano a “ação direta e perversa sobre a atividade pedagógica nas escolas públicas (...) Não há dúvida de que as maiores vítimas, aquelas que sentem mais profundamente o impacto da mídia a que está sujeita a violência juvenil, são o projeto e o processo pedagógicos” (Madeira, 1999, p. 51). Itani (1998) chama atenção para “a ação dos agentes educativos [que] é uma violência institucionalizada, mas é preciso distinguir duas ações: a que violenta os cidadãos pela reprodução da desigualdade e a que socializa e impõe regras coletivas” (1998, p. 36).

A observação dos eventos envolvendo as violências escolares permite categorizá-los em pelo menos três tipos que foram surgindo e se estabelecendo ao longo do tempo. O primeiro contém os eventos gerais de violências escolares: indisciplinas, incivilidades, (cyber)bullying, violências patrimonial e simbólica etc. No segundo tipo, estão os eventos marcados pela ação de atiradores (com perfis semelhantes) nos espaços escolares ocupando a figura de imitadores do massacre de Columbine, em 1999. Nesta categoria temos os acontecimentos1 com vítimas fatais (com perfis inespecíficos) em escolas de Salvador (BA, 2002), Taiuva (SP, 2003), Realengo (RJ, 2011), São Caetano do Sul (SP, 2011), Alexânia (GO, 2017), Valparaiso (GO, 2017), Suzano (SP, 2019), Saudades (SC, 2021), Barreiras (BA, 2022), Sobral (CE, 2022), Vitória (ES, 2022), Aracruz (ES, 2022), Vila Sônia (SP, 2023), Blumenau (SC, 2023), Cambé (PR, 2023) e Poços de Caldas (MG, 2023). No terceiro tipo, estão os eventos onde crianças e jovens vivem e são vitimados em contexto de conflito armado como, por exemplo, territórios dominados por milícias e tráfico de drogas, acarretando a eliminação de espaços públicos de deliberação geral; a perda da capacidade de decisão política pela militarização; a revitimização dos narradores-vítimas dos conflitos e novos referenciais teóricos oriundos, por exemplo, da Colômbia (Rosero Gomajoa, 2021; Valencia-Espejo et al., 2023), que vive este tipo de experiência social.

Desde o primeiro texto identificado (Sposito, 1998) até os dias atuais, surgiram pesquisa pontuais ou temáticas, assim como pesquisas nacionais tanto no campo da Educação, quanto da saúde e da psicologia. Para indicar algumas, iniciamos em 2001, com a implementação do programa intitulado Diga Não para o Bullying - Programa de Redução do Comportamento Agressivo entre Estudantes, que investigou o fenômeno do bullying entre alunos de 5ª e 8ª séries (hoje do 6º ao 9º anos) do Ensino Fundamental para, após isso, sistematizar estratégias de intervenção capazes de prevenir e reduzir a sua ocorrência, o que efetivamente aconteceu na segunda fase do programa. O trabalho envolveu 11 escolas da cidade do Rio de Janeiro, sendo coordenado por Lopes Neto e Saavedra (2003). Alcançou 5.337 alunos com respostas válidas, com idade média de 13,5 anos, sendo que 50,5% deles eram do sexo masculino.

Esta ação – que foi, a nosso ver, a primeira e maior pesquisa de larga escala sobre bullying em escolas brasileiras2 – trouxe importantes achados. Os autores descrevem os eventos de bullying designando os alunos alvo, testemunhas, autores e alvos/autores (aqueles que possuem as duas práticas simultaneamente), optando desde antes por não usar as designações comuns de alunos-vítimas e de alunos-agressores, e apresentam a distribuição destes protagonistas pelas séries pesquisadas conforme o Quadro 1.

Quadro 1 Distribuição dos protagonistas por série

| Distribuição dos protagonistas por série (%) | ||||

|---|---|---|---|---|

| Série | 5ª série | 6ª série | 7ª série | 8ª série |

| Distribuição da amostra3 | 27,8 | 28,8 | 22,9 | 18,2 |

| Alvos | 23,5 | 16,4 | 14,0 | 13,3 |

| Alvos/Autores | 9,2 | 11,6 | 12,7 | 11,2 |

| Autores | 9,7 | 11,7 | 13,0 | 18,7 |

| Testemunhas | 57,6 | 60,3 | 60,3 | 56,8 |

| Total | 100 | 100 | 100 | 100 |

Fonte: Lopes Neto e Saavedra (2003)

O quadro permite identificar a mudança de perfis ao longo das séries, quando há incidência crescente de alunos-autores e diminuição de alunos-alvo ao longo das quatro séries pesquisadas.

Outra constatação veio do item que busca identificar o local onde ocorre o bullying: sala de aula (60,2%), recreio (16,1%), portão (15,9%) e corredores (7,8%). Lopes Neto e Saavedra (2003, p. 48) escrevem que “de forma surpreendente, neste estudo, as salas de aula foram os locais citados como de maior incidência de bullying”, diferindo dos estudos internacionais da época que apontavam o recreio como local de maior incidência. A inferência disso é que os fenômenos classificados como bullying podiam acontecer na presença dos professores, o que sugere que as ações, hoje reconhecidas como violentas, não eram tidas como importantes para intervenções educativas ou os professores não identificavam nas ações um ato danoso com consequências para os alunos, como demonstram estudos recentes como os de Silva et al. (2017). Silva e Rosa (2013, p. 329), pesquisando professores, escrevem que eles “tiveram dificuldade em definir o bullying”, o que poderá ser superado visto que há esta definição no art. 146-A da Lei no 14.811/2024 (BRASIL, 2024), recentemente sancionada:

Intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante violência física ou psicológica, uma ou mais pessoas, de modo intencional e repetitivo, sem motivação evidente, por meio de atos de intimidação, de humilhação ou de discriminação ou de ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais.

Ao justificarem a urgência de estudos sobre o tema, alguns autores já apontavam eventos internacionais envolvendo armas nas escolas, bem como “a ocorrência muito grande de depressão e grave intenção suicida entre os que eram maltratados na escola e entre os que eram perpetradores dos maus tratos” (Lopes Neto, 2005, 2013). Fatos estes que vemos materializados no universo escolar atualmente, como indicam Forlim, Stelko-Pereira e Williams (2014) e Avanci et al. (2009).

Mais recentemente, outras pesquisas contribuem para melhor entendimento das violências escolares como, por exemplo, o SP-Proso - Projeto São Paulo para o desenvolvimento social de crianças e adolescentes (Peres et al., 2018). O projeto alcançou 2.702 questionários respondidos por alunos de 9º ano de 119 escolas públicas e privadas de São Paulo e apresenta resultados importantes para melhor entendimento das violências escolares em seus mais diversos aspectos, desdobrando-se em teses e dissertações em andamento, assim como comunicações de resultados em diversos eventos acadêmicos.

Outra pesquisa, esta de cunho nacional, é a PeNSE - Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar – Análise de indicadores comparáveis dos escolares do 9º ano do Ensino Fundamental – municípios das capitais – 2009/2019 e apresenta pesquisa sobre bullying. No Quadro 2, é possível perceber uma queda no percentual de alunos que dizem ter sofrido bullying em relação aos dados de 2015, considerando que a última pesquisa foi realizada antes da pandemia de Covid-19.

Quadro 2 Alunos do 9º ano do Ensino Fundamental que sofreram bullying nos municípios das capitais - 2009/2019

| Percentual de escolares do 9º ano do Ensino Fundamental que sofreram bullying (%) | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Total | Dependência Administrativa | |||||||||||

| Pública | Privada | |||||||||||

| 2009 | 2012 | 2015 | 2019 | 2009 | 2012 | 2015 | 2019 | 2009 | 2012 | 2015 | 2019 | |

| Total das capitais | 30,3 | 34,6 | 44,5 | 40,3 | 28,9 | 33,7 | 44,2 | 39,9 | 35,5 | 37,3 | 45,2 | 41,5 |

Fonte: Elaboração dos autores (2023)

Uma informação sobre a PeNSE é que não é comum encontrar citação desta pesquisa em trabalhos originários da área da Educação, mas em trabalhos na área da saúde (Malta et al., 2010, 2014, 2022).

Há também o Anuário Brasileiro de Segurança Pública – 2023, que apresenta questões aos diretores escolares sobre percepções acerca de ocorrências como lesão corporal, roubo ou furto, assédio sexual, discriminação, bullying etc. Sobre bullying na escola, dos 35.684 diretores respondentes, 47,9% informam que nunca houve esta ocorrência, 35,7% que ocorre poucas vezes, 14,5% não responderam e somente 1,9% responde que ocorre várias vezes. Parece que os respondentes desta pesquisa e os da PeNSE tratam de escolas em mundos distintos ou há uma forte divergência no conceito do que seja bullying, o que é mais razoável. É preciso considerar que uma escola que assuma possuir práticas deste tipo será “mal-vista” pelas autoridades educacionais e pela comunidade escolar e poderá sofrer sanções variadas por assumir suas dificuldades.

A literatura sobre violências escolares indica um conjunto de pesquisas que permitem melhor conhecer o campo. Tognetta et al. (2010) elencam, por exemplo, Fante (2003), Tardeli (2003), Leme (2006), Soares (2007) e Apeoesp-Dieese (2007). A amostra resultante desta revisão também identifica pesquisas em diferentes abordagens como, por exemplo, Stelko-Pereira, Williams e Freitas (2010), Bonamigo, Williams e Freitas (2010) e Oliveira et al. (2023), dentre outros.

Uma contribuição importante vem do trabalho Olvera e Gutiérrez (2020, p. 330) quando escrevem que, frente as dificuldades, “surgiram propostas orientadas à prevenção, demostrando que é melhor prevenir as condutas antissociais do que corrigi-las”.

Frente à diversidade de abordagens, à polissemia dos termos envolvidos, ao crescente número de pesquisas sobre o assunto, entendemos que uma revisão da literatura especializada que busque mapear a produção acadêmica sobre o tema violências escolares é bem-vinda e necessária.

2 Proposta metodológica

Este trabalho apresenta um perfil dos artigos científicos sobre violências escolares publicados em periódicos brasileiros, buscando contribuir para o mapeamento que permita conhecer os periódicos com mais publicações, os autores que publicam na área e suas instituições de vínculo e as palavras-chave mais citadas, na esperança de que estas representem os subtemas tidos como mais relevantes ou que recebem maior atenção dos pesquisadores.

Definido o objetivo, podemos chamar este trajeto metodológico de revisão de literatura sobre violências escolares. Para isso, foram estabelecidos como critérios de inclusão as buscas nas plataformas SciELO.br, Educ@ e Pepsic a partir dos descritores violência escolar, mediação de conflito (escolar), convivência escolar e (cyber)bullying, com as possíveis variações, sem limitação temporal. Os critérios de exclusão impediram o ingresso de editoriais, resenhas e capítulo de livros, dissertações e teses, anais de congressos, assim como artigo que tratassem dos buscadores fora do contexto do Ensino e da Educação. Houve a recuperação de um número importante de artigos após a leitura de seus títulos, palavras-chaves e resumos.

A pesquisa resultou em 276 artigos, publicados entre 1998 e 01/08/2023 em 100 periódicos diferentes, 603 autores vinculados a 182 instituições distintas e 1.064 palavras-chaves. Considerando o grande número de artigos, a pesquisa não utilizou suas referências bibliográficas como item de análise, o que pode ser indicado como ação futura de pesquisa.

Considerando a quantidade de dados obtidos, além das frequências possíveis, optamos por utilizar a Análise de Redes Sociais (ARS), assumindo que a ênfase desta ferramenta está nas relações estabelecidas entre os atores sociais que atuam no recorte da pesquisa. Nesse contexto, uma rede social é um conjunto de participantes autônomos que unem ideias em torno de interesses compartilhados, sendo que a “análise de redes não constitui um fim em si mesma. Ela é o meio para realizar uma análise estrutural cujo objetivo é mostrar que a forma da rede é explicativa dos fenômenos analisados” (Marteleto, 2001, p. 72). Além disso, adotamos os artigos, autores, instituições de vínculo e palavras-chaves como atores sociais – humanos e não-humanos –, como propõe Latour (1994).

O início do uso da ferramenta de ARS na Área de Ensino está em um artigo seminal de Chrispino et al. (2013), sendo aplicada posteriormente a outros assuntos no campo da Educação como, por exemplo, em torno da avaliação educacional do Brasil (D’Escoffier et al., 2022), e outros temas como Educação de surdos e políticas educacionais.

Sakowski e Tóvolli (2015), apresentam exemplos de uso de ARS desde a Educação Básica à pós-graduação. Segundo eles, a possibilidade de identificar o papel de cada ator social, com sua relevância para sustentar e expandir a rede, permite a detecção de ações necessárias para um melhor funcionamento de todo o conjunto. Em consonância com esses autores, defendemos que o mapeamento não é apenas ilustrativo, mas serve de base para tomadas de decisões futuras no campo. Em outras palavras, a ARS oferece condições para a gestão do conhecimento da área em estudo. Para Melo et al. (2016), ela oferece uma visão panorâmica de como se comporta uma área a partir de tratamento de um número elevado de dados.

As construções das redes apresentadas neste trabalho e suas métricas, foram obtidas a partir do uso do software GEPHI. Ele permite calcular as medidas de centralidade que são valores que, como explicam Bouzon et al. (2018, p. 216), “indicam as posições dos vértices de uma rede social e possibilitam quantificar a interligação de um ator dentro da rede, podendo ser de diferentes tipos” como, por exemplo, as centralidades de grau de entrada, de proximidade e de intermediação:

A medida de centralidade de grau de entrada aponta quantas arestas se ligam a um vértice da rede. Sendo assim, quanto maior for a centralidade de grau, mais relações um vértice (palavra-chave, por exemplo) possui com outros e maior é a sua importância dentro da rede. A medida de centralidade de proximidade (closeness) mede a distância da ligação entre os vértices, o que significa que, quanto maior for o grau de proximidade, menor é a distância entre duas palavras-chave e, consequentemente, maior é a comunicação entre elas. Em contrapartida, a medida de centralidade de intermediação (betweenness) indica a capacidade que um vértice tem de relacionar duas sub-redes, isto é, de que forma uma palavra-chave consegue intermediar dois ou mais artigos no menor caminho entre eles. Sendo assim, indica o quanto a palavra está comprometida com o fluxo de informação, funcionando como “pontes” no conjunto da rede.

3 Resultados e discussões parciais

Há uma tendência crescente de artigos sobre o tema com picos em 2010 e 2013, com pequena queda em 2020, como indica a Figura 1. O ano de maior número de publicações é 2013, com 29 artigos em 18 periódicos diferentes, sendo que seis artigos foram publicados em Ensaio: avaliação e Políticas Públicas em Educação, quatro em Psicologia Escolar e Educacional, três em Reflexão e Ação e dois em Sociologia, Problemas e Práticas. É possível inferir que o aumento do número de publicações seja o resultado da reação da comunidade educacional às mortes de estudantes ocorridas em Realengo (RJ) e São Caetano do Sul (SP), ambas em 2011.

Os 276 artigos da amostra estão distribuídos em 100 periódicos diferentes, sendo que 52 destes estão hospedados na plataforma PEPSIC, 52 na Educ@ e os demais na SciELO (podendo haver repetições). Esses dados indicam que foi acertado considerar as três plataformas, visto que o tema, essencialmente interdisciplinar, é transversal às áreas de interesse de cada uma delas. O Quadro 3 informa os periódicos com maior número de publicações, bem como a(s) plataforma(s) onde estão hospedados. O quadro mostra que os 11 periódicos com maior número de publicações na amostra representam 45,3% de todas as publicações, restando 151 artigos (54,7%) para serem distribuídos em 89 outros periódicos.

Quadro 3 Periódicos com maior número de publicações e as plataformas onde estão hospedados

| Periódico | no de publicações | % | Plataforma | |

|---|---|---|---|---|

| 1 | Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação | 25 | 9,1 | SciELO e Educ@ |

| 2 | Psicologia Escolar e Educacional | 23 | 8,3 | SciELO |

| 3 | Educação e Pesquisa | 19 | 6,9 | SciELO e Educ@ |

| 4 | Cadernos de Pesquisa | 11 | 4,0 | SciELO e Educ@ |

| 5 | Educar em Revista | 8 | 2,9 | SciELO e Educ@ |

| 6 | Paidéia | 7 | 2,5 | SciELO |

| 7 | Revista Brasileira de Educação | 7 | 2,5 | SciELO e Educ@ |

| 8 | Temas em Psicologia | 7 | 2,5 | PEPSIC |

| 9 | Revista de Educação PUC-Campinas | 6 | 2,2 | Educ@ |

| 10 | Diálogo Educacional | 6 | 2,2 | Educ@ |

| 11 | Psicopedagogia | 6 | 2,2 | PEPSIC |

| Total deste subgrupo | 125 | 45,3 | ||

| Total de publicações | 276 | 100 | ||

Fonte: Elaboração dos autores (2023)

A amostra indica 276 artigos com 767 autores. Quando retiramos as repetições, temos 603 autores singulares. Os 20 autores com maior número de publicações e suas instituições de vínculo são indicados no Quadro 4. Podemos informar que esses autores são oriundos das áreas de Educação, Psicologia e Saúde, não detalhado aqui por conta do espaço.

Quadro 4 Autores com maior número de publicações e suas instituições de vínculo

| Autores | Número de publicações | Instituição de vínculo |

|---|---|---|

| Williams, Lúcia Cavalcanti de Albuquerque | 13 | UFSCar |

| Silva, Marta Angelica Iossi | 13 | USP |

| Oliveira, Wanderlei Abadio de | 11 | PUC-Campinas |

| Pereira, Beatriz Oliveira | 10 | Univ. do Minho |

| Silva, Jorge Luiz da | 9 | USP |

| Gomes, Candido Alberto | 8 | UCB Univ. Portucalense Infante D. Henrique |

| Stelko-Pereira, Ana Carina | 7 | UECE |

| Tognetta, Luciene Regina Paulino | 6 | Unesp |

| Chrispino, Alvaro | 5 | Cefet-RJ |

| Adam, Joyce Mary | 5 | Unesp |

| Albuquerque, Paloma Pegolo de | 5 | UFSCar |

| Malta, Deborah Carvalho | 5 | Ministério da Saúde |

| Cardoso, Fernando Luiz | 5 | Uesc |

| Sposito, Marília Pontes | 4 | USP |

| Salles, Leila Maria Ferreira | 4 | Unesp |

| Assis, Simone Gonçalves de | 4 | Fiocruz |

| Crochík, José Leon | 4 | USP |

| Mello, Flávia Carvalho Malta de | 4 | USP |

| Medeiros, Pâmella de | 4 | Uesc |

| Zequinão, Marcela Almeida | 4 | Uesc |

Fonte: Elaboração dos autores (2023)

As informações sobre os autores consideraram o número de artigos na amostra em questão. Podemos ampliar este item por meio da ARS e buscar as relações que envolvem as coautorias, ou seja, as redes formadas pelos coautores dos trabalhos da amostra, conforme a Figura 2 e valores no Quadro 5. Este último apresenta as quatro maiores redes desconexas, onde estão 10 dos autores mais citados por frequência (Quadro 4).

Quadro 5 Coautores e suas centralidades de proximidade, intermediação e grau

| Nome | Proximidade | Intermediação | Grau |

|---|---|---|---|

| Silva, Marta Angelica Iossi | 0,68966 | 0,10912 | 36,00000 |

| Oliveira, Wanderlei Abadio de | 0,61856 | 0,04320 | 26,00000 |

| Gomes, Candido Alberto | 0,95455 | 0,02441 | 20,00000 |

| Pereira, Beatriz Oliveira | 0,55556 | 0,07498 | 20,00000 |

| Malta, Deborah Carvalho | 0,52632 | 0,03895 | 23,00000 |

| Williams, Lúcia Cavalcanti de Albuquerque | 0,77273 | 0,01181 | 12,00000 |

| Silva, Jorge Luiz da | 0,54054 | 0,01521 | 20,00000 |

| Tognetta, Luciene Regina Paulino | 0,73913 | 0,01144 | 11,00000 |

| Stelko-Pereira, Ana Carina | 0,73913 | 0,00992 | 11,00000 |

| Silva, Marta Maria Alves da | 0,49180 | 0,01712 | 17,00000 |

| Mello, Flávia Carvalho Malta de | 0,50420 | 0,00734 | 18,00000 |

| Cardoso, Fernando Luiz | 0,48387 | 0,01713 | 10,00000 |

Fonte: Elaboração dos autores (2023)

Cada uma das quatro redes apresenta singularidades. Lúcia Williams, autora com maior número de artigos, aparece na rede com 12 coautoria de forma realçada com Stelko-Pereira, com 11 coautorias, e outros coautores. Ambas possuem alta centralidade de proximidade, o que significa que possuem forte interação com os demais autores de sua rede.

Luciene Tognetta, por sua vez, aparece com 11 coautores na rede em que surge com realce e essa liderança se revela numa centralidade de proximidade alta.

Candido Gomes oferece uma rede com 20 coautorias e com a maior centralidade de proximidade de todos os coautores, o que representa sua capacidade de interagir com todos os membros de sua rede.

A maior das redes de coautoria apresenta uma série de particulares. Ela congrega 7 autores posicionados na lista de maior número de publicações (Quadro 2). O primeiro nome Marta Silva possui 36 coautorias e a maior centralidade de intermediação, o que diz de sua capacidade de “fazer pontes” entre os diversos coatores, seguida de Wanderlei Oliveira. Outro ponto de destaque é Beatriz Pereira, com 20 coautorias, e a segunda maior centralidade de intermediação, demonstrando que também é responsável por “fazer pontes”.

Quando observamos as instituições de vínculo percebemos que todas as regiões do Brasil estão representadas na amostra, mas com acentuado desequilíbrio quantitativo. Quando relacionamos as publicações às instituições de vínculo, percebemos também que as 15 instituições com maior número de autores na área são responsáveis por quase metade (46,8%) das publicações identificadas, sendo que as instituições paulistas alcançam 24%. Há muitas instituições estrangeiras cujos autores publicaram em periódicos brasileiros, totalizando 11 países e 44 artigos. Temos o resultado expresso no Quadro 6.

Quadro 6 Instituições de vínculos dos autores

| Instituições de vínculo | Autores vinculados | Frequência (%) | Frequência Acumulada (%) | |

|---|---|---|---|---|

| 1 | USP | 90 | 11,7 | 11,7 |

| 2 | UFSCar | 41 | 5,3 | 17,0 |

| 3 | Unesp | 34 | 4,4 | 21,4 |

| 4 | UCB | 28 | 3,7 | 25,1 |

| 5 | Unicamp | 20 | 2,6 | 27,7 |

| 6 | Minist. da Saúde | 19 | 2,5 | 30,2 |

| 7 | UFRGS | 18 | 2,3 | 32,5 |

| 8 | Univ. do Minho | 17 | 2,2 | 34,7 |

| 9 | Fiocruz | 15 | 2,0 | 36,7 |

| 10 | UFPE | 14 | 1,8 | 38,5 |

| 11 | UFSM | 14 | 1,8 | 40,3 |

| 12 | UESC | 13 | 1,7 | 42,0 |

| 13 | UFPB | 12 | 1,6 | 43,6 |

| 14 | PUC-RS | 12 | 1,6 | 45,2 |

| 15 | UFMG | 12 | 1,6 | 46,8 |

| Subtotal do subgrupo | 359 | 46,8 | ||

| Total de autores e coautores | 767 | 100,0% | ||

Fonte: Elaboração dos autores (2023)

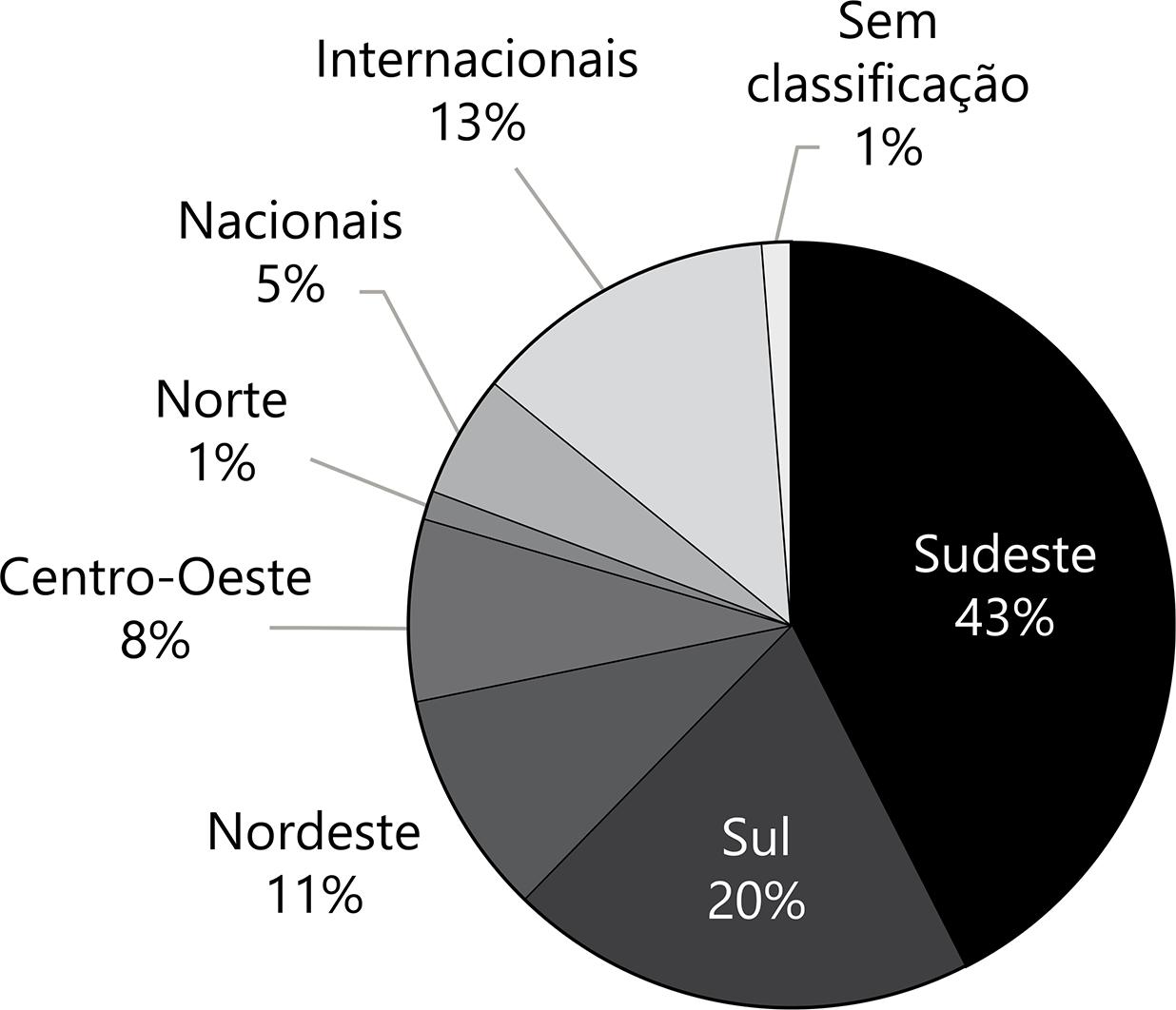

Quando distribuímos as instituições de vínculo pelas regiões do país (Quadro 7 e Figura 3) percebemos uma predominância da região sudeste (42,5%), seguida pela região sul (19,8%), o que é esperável por conta da maior concentração de instituições de ensino e pesquisa nessas regiões. Percebe-se que todas as regiões brasileiras estão contempladas e que há grande número de autores internacionais publicando em periódicos brasileiros (12,9%). Foram classificados como nacionais aquelas instituições que possuem representações em diversos pontos do país como Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Ministério da Saúde etc.

Quadro 7 Distribuição das instituições por regiões

| Regiões | Total | % |

|---|---|---|

| Sudeste | 326 | 42,5 |

| Sul | 152 | 19,8 |

| Nordeste | 73 | 9,5 |

| Centro-Oeste | 59 | 7,7 |

| Norte | 9 | 1,2 |

| Nacionais | 40 | 5,2 |

| Internacionais | 99 | 12,9 |

| Sem classificação | 9 | 1,2 |

| Total Geral | 767 | 100,0 |

Fonte: Elaboração dos autores (2023)

4 Palavras-chave

Pesquisas que discorrem sobre a estrutura de documentos científicos enfatizam a importância dos metadados que as compõem (Gonçalves, 2008). Dentre estes, realçamos a importância das palavras-chave, cujo uso adequado potencializa o conteúdo dos documentos e aumenta a eficiência na recuperação de informações. Sobre isso, escrevem Miguéis et al. (2013, p. 115):

O uso das palavras-chave potencializa o acesso ao conteúdo dos documentos, para além da informação que é representada pelo título e resumo; traduz o pensamento dos autores, e mantém o contacto com a realidade da prática quotidiana, acompanhando a evolução científica e tecnológica, que é refletida pelos documentos. A investigação sobre a importância e caraterísticas das palavras-chave tem incidido sobre vários aspectos, como o da eficiência na recuperação da informação; [...].

Esta pesquisa indicou, como outras pesquisas que realizamos com catalogação de palavras-chave, uma diversidade de termos com diferentes grafias e também com grande polissemia e muitas palavras-chaves que nem sempre representam, sob nosso juízo, os temas principais que estão tratados no trabalho. Isso nos leva a realizar um tratamento na lista de palavras-chave que permita unificar as grafias, remover a duplicidade quanto a semântica e reunir em uma mesma palavra-chave mais ampla outras que representam pequenas variações, diminuindo a fragmentação e aumentando a agregação em “famílias-tema”. A estas palavras-chave ajustadas chamamos de Termos Preferidos. Alguns exemplos destas mudanças arbitrárias, mas necessárias, são indicados no Quadro 8.

Quadro 8 Exemplos de relação entre palavras-chave e Termos Preferidos

| Palavras-chave originais | Termos preferidos |

|---|---|

| Adolescência | Adolescente |

| Adolescentes | |

| Comportamento do adolescente | |

| Alunos agressivos | Aluno |

| Assédio moral | Moral |

| Autonomia moral | |

| Comportamento agressivo | Agressão |

| Conflito | Conflito escolar |

| Conflito acadêmico | |

| Conflito e violência em escolas públicas | |

| Conflitualidade |

Fonte: Elaboração dos autores (2023)

A pesquisa identificou 1.064 palavras-chaves em 276 artigos, o que resulta em uma média de 3,85 palavras-chaves/artigo onde os autores expressam os temas principais, as metodologias utilizadas e fundamentos teóricos escolhidos. É de se esperar que, por meio das palavras-chave, a comunidade possa identificar e recuperar os trabalhos de interesse utilizando as ferramentas de busca. Além disso, é pelo uso das palavras-chave que podemos inferir os temas de maior ou menor interesse de uma comunidade do conhecimento. Quando listamos o número de vezes que uma palavra-chave é encontrada na busca, estamos percebendo o grau de interesse na realização de pesquisa no tema. Da mesma forma, a baixa incidência de palavras-chave pode denotar o baixo interesse de pesquisa ou baixa percepção da importância do tema para o conjunto da área. O Quadro 9 apresenta a frequência das palavras-chave e sua frequência acumulada. Como resultado, temos que os 20 termos com maior incidência alcançam juntos 52,1% das palavras-chaves. Logo, percebe-se uma alta concentração de trabalhos nos temas que estes termos representam, mas também uma grande dispersão, visto que todos as outras 520 palavras-chave podem indicar o uso ou atenção dos pesquisadores em temáticas especificas ou pontuais.

Quadro 9 Frequência de palavras-chave

| Palavras-chave | Ocorrência | Frequência | Frequência Acumulada | |

|---|---|---|---|---|

| 1 | bullying | 107 | 10,1% | 10,1% |

| 2 | violência escolar | 89 | 8,4% | 18,4% |

| 3 | violência | 82 | 7,7% | 26,1% |

| 4 | escola | 66 | 6,2% | 32,3% |

| 5 | adolescente | 38 | 3,6% | 35,9% |

| 6 | Educação | 19 | 1,8% | 37,7% |

| 7 | conflito escolar | 17 | 1,6% | 39,3% |

| 8 | convivência escolar | 17 | 1,6% | 40,9% |

| 9 | professor | 15 | 1,4% | 42,3% |

| 10 | cyberbullying | 12 | 1,1% | 43,4% |

| 11 | prevenção da violência escolar | 12 | 1,1% | 44,5% |

| 12 | aluno | 11 | 1,0% | 45,6% |

| 13 | política educacional | 10 | 0,9% | 46,5% |

| 14 | criança | 9 | 0,8% | 47,4% |

| 15 | Ensino Fundamental | 9 | 0,8% | 48,2% |

| 16 | saúde escolar | 9 | 0,8% | 49,1% |

| 17 | agressão | 8 | 0,8% | 49,8% |

| 18 | avaliação | 8 | 0,8% | 50,6% |

| 19 | formação de professores | 8 | 0,8% | 51,3% |

| 20 | mediação de conflito escolar | 8 | 0,8% | 52,1% |

| (...) | Demais palavras-chave | 520 | (...) | 47,9% |

| Total | 1.064 | 100,0% | ||

Fonte: Elaboração dos autores (2023)

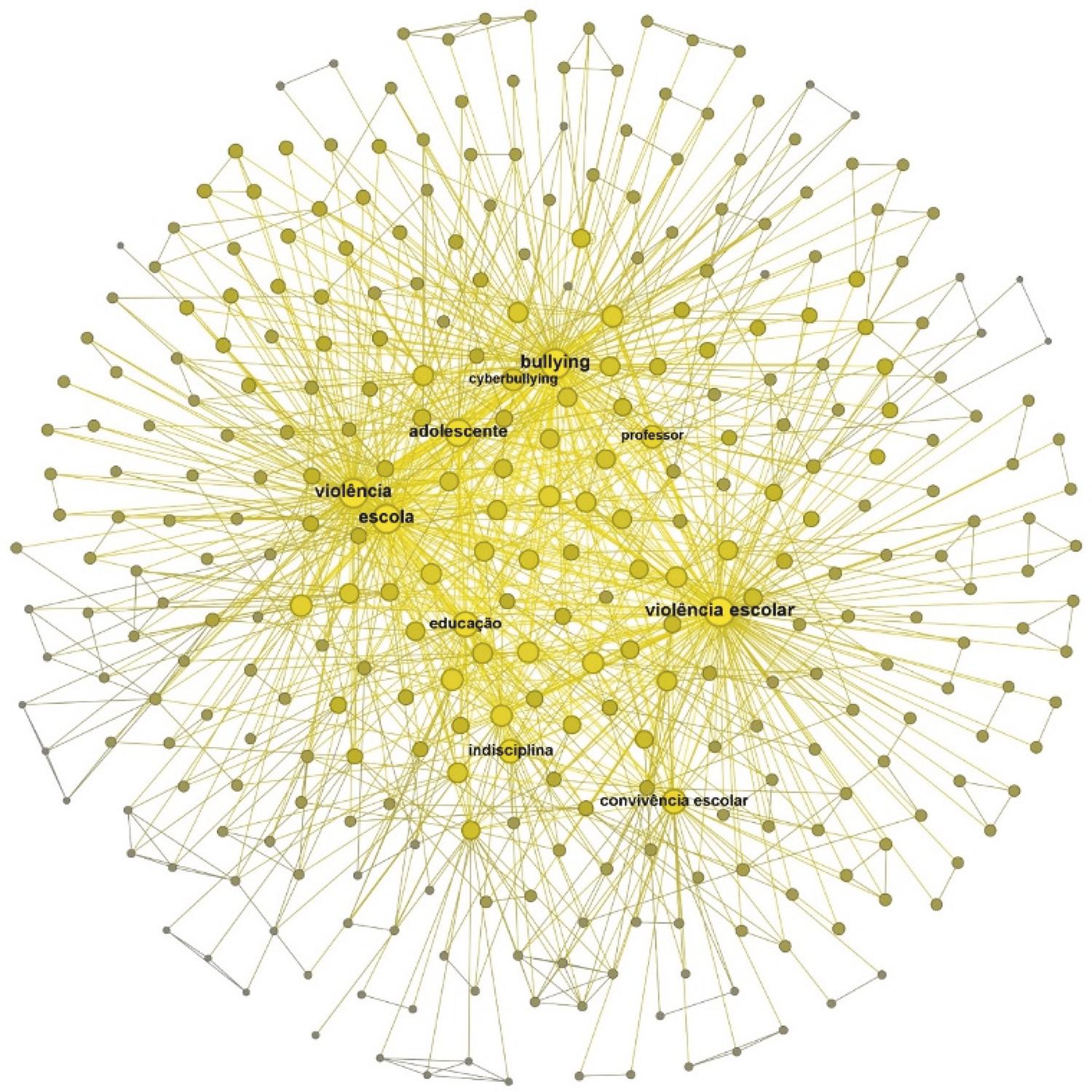

Quando as palavras-chaves são tratadas por meio de ARS (Figura 4 e Quadro 10), podemos perceber consolidações de posições, mas também outras relações quando comparadas com os resultados de frequência. As 8 primeiras palavras-chaves são coincidentes em ambas as listas, mas as palavras-chave indisciplina e direitos surgem na ARS com grande centralidade de proximidade (“facilidade de contato”) apesar de não serem as mais citadas. Isto significa que elas possuem menor distância quando comparadas com outras palavras-chaves, demonstrando sua importância qualitativa na rede. Possuem também alta centralidade de intermediação (“pontes entre grupos de palavras-chaves”), demonstrando sua importância no fluxo de comunicação entre as partes que compõem a rede.

Quadro 10 Palavras-chave e centralidades de proximidade e de intermediação

| Palavra-chave | Proximidade | Intermediação |

|---|---|---|

| violência escolar | 0,626865672 | 0,352312781 |

| bullying | 0,625698324 | 0,312298895 |

| violência | 0,588441331 | 0,184992211 |

| escola | 0,563758389 | 0,105416862 |

| adolescente | 0,533333333 | 0,048576689 |

| convivência escolar | 0,503748126 | 0,072195588 |

| Educação | 0,511415525 | 0,024868864 |

| conflito escolar | 0,484848485 | 0,045573685 |

| indisciplina | 0,497777778 | 0,016354616 |

| agressão | 0,485549133 | 0,027893839 |

| professor | 0,493392070 | 0,020029421 |

| cyberbullying | 0,486956522 | 0,018257579 |

| direitos | 0,460905350 | 0,037037856 |

Fonte: Elaboração dos autores (2023)

5 Algumas análises cartográficas sobre o tema

A amostra contém 25 artigos dedicados a algum tipo de revisão de literatura. O mais antigo é Sposito (2001) e o mais recente, que trata do bullying, é Groff et al. (2022). Os artigos coletados apresentam diversas abordagens de revisão de literatura como, por exemplo, revisão sistemática utilizando os critérios do Prisma – Principais Itens para Relatar Revisões Sistemáticas e Meta-análises (Silva; Negreiros, 2020), estado do conhecimento da psicologia brasileira sobre violência e escola (Groff et al., 2022), revisão sistemática com metanálise (Oliveira et al., 2021), sistematização global de resultados de investigação (Alves, 2016), revisão sistemática de estudos quantitativos (Nesello et al., 2014), pesquisa bibliográfica (Silva; Silva, 2018), dentre outros. Os estudos de revisão se utilizaram de artigos contidos nas bases SciELO, Pepsic, Google Acadêmico, Anped, Scopus, Web of Science, Eric (Education Resources Information Center), Lilacs (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), PubMed (US National Library of Medicine and National Institutes of Health), PsycNET (American Psychological Association Database), Sociological Abstract, RCAAP (Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal) e Diretório de Grupos de Pesquisa/CNPq.

6 Como se fossem conclusões

A análise dos 276 artigos da amostra permite confirmar que Violência Escolar é um tema interdisciplinar, considerando que os artigos coletados possuem origem nas áreas de Educação, Psicologia e Saúde. É possível encontrar 45,3% dos artigos publicados em 11 dos 100 periódicos encontrados.

Pode-se afirmar, pelos vínculos dos autores, que as publicações científicas sobre o tema estão disseminadas em todo o território nacional, com ênfase para a região Sudeste (42,5%) e menor participação para a região Norte (1,2%). Há importante participação de autores estrangeiros (12,9%).

As frequências e redes de palavras-chaves indicam que 49,8% da produção trata de temas representados por 17 palavras-chaves, sendo que estão registradas outras 544 palavras-chaves diferentes, o que indica uma fragmentação ou especialização dentre do próprio tema. A ARS indicou que as palavras-chave indisciplina e direitos alcançam grande centralidade de proximidade (“facilidade de contato”) e de intermediação (“pontes entre grupos de palavras-chaves”), apesar de não estarem entre as mais citadas, o que demostra que estão mais disseminadas nos textos reunidos. Bullying é o tema que aparece com maior frequência ou interesse de pesquisa na lista de palavras-chave (107 ocorrências e 10,1%), se considerarmos 276 artigos teremos que 38,8% possuem bullying como palavra-chave. Da mesma forma, palavras-chave como formação de professores e mediação de conflito escolar aparecem com baixa frequência e não são referenciadas como relevantes na rede social.

As redes de coautoria indicam quatro redes desconexas com características distintas. A mais ampla reúne sete autores posicionados na lista de maior número de publicações. O primeiro nome, Marta Silva, possui 36 coautorias. As demais redes de coautoria possuem como autor de realce Candido Gomes (com 20 coautorias), Williams e Stelko-Pereira (12 e 11 coautorias) e Tognetta (11 coautorias).

Ao encaminharmos uma conclusão, resgatamos as palavras de Sposito (2001, p. 87), quando chamou atenção para o reduzido número de pesquisas à época. Parece-nos que aquele quadro mudou, visto o número de artigos identificados, de autores e de instituições na amostra, deixando a pergunta sobre a evolução (ou não) do número de teses e dissertações na área. Por certo, há questões sobre o impacto deste conhecimento produzido junto à comunidade educacional e se este tema está disseminado na área da Educação a ponto de constar da formação inicial de professores nas diversas licenciaturas e mesmo nas formações em serviço. Eis aí outro tema que, se pesquisado, pode contribuir para melhor entendimento do quadro nacional.

Frente ao que foi possível inferir dos dados, precisamos enfatizar a importância deste tema para a comunidade educacional, ressaltando sua importância nas formações inicial e continuada de docentes. Acompanhamos Galvão et al. (2010, p. 437) quando escrevem que “a escola é autora, vítima e palco da violência”, e Caballero (2000) quando lembra que não é justo culpar a escola pelos problemas de violência escolar – da qual é também vítima – mas podemos responsabilizar a instituição escolar e a sociedade organizada pelas respostas que dão – ou não – a estes problemas.