Introducción

Esta investigación mostrará la experiencia de un material denominado “Dialogo de saberes. Comunidades indígenas y estudiantes universitarios” producido en la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo (UICEH) que vincula conocimientos universitarios y comunitarios de los estudiantes en carteles de divulgación, convirtiéndose para algunos de ellos en un material como “un tercer espacio” (Bhabha,2002) de posibilidades de hibridación, autorreflexión y producción de la interculturalidad a través de la escritura.

La pregunta que oriento este trabajo fue; ¿Cómo a través del material titulado “Dialogo de saberes, comunidades indígenas y estudiantes universitarios” se producía un tercer espacio productor de interculturalidades?

El objetivo en el que se centró este trabajo fue el de analizar como a través del material de “Dialogo de saberes, comunidades indígenas y estudiantes universitarios” (Peña, 2016) se producía un tercer espacio productor de interculturalidades para los estudiantes de la UICEH ?Ya desde 2013 los estudiantes venían participando en una serie de publicaciones de su autoría y es justo desde este año que se empieza a conformar la experiencia de elaboración de carteles de divulgación, actividad que estuvo a mi cargo. Entre los diferentes materiales producidos, se decidió elegir este libro porque se consideró una experiencia de producción de interculturalidad desde un “tercer espacio”. Además, este material ayudó a visualizar a estudiantes de zonas rurales indígenas y no indígenas como autores interculturales en el sentido expresado por Chiellino (2007), quien dice que la “interculturalidad” es una posibilidad para que el autor se libere de una autopercepción que se basa en una única cultura exclusivamente”. Este planteamiento permitió posicionar el material de carteles de divulgación como una experiencia desde el tercer espacio, en la que estudiantes que jamás se pensaron como escritores, encontraron distintas experiencias de interculturalidad, autodefinición identitaria y un espacio donde su voz prevalece en sus propias lenguas maternas indígenas.

Para la elaboración de esta investigación las metodologías a las que se recurrió fueron la “Doble reflexividad”, (Dietz,2011) y la etnografía digital (Pink, Horst, Postill, Hjorth, Lewis, y Tacchi, 2016).

El orden del trabajo muestra en un primer momento el apartado metodológico, posteriormente el contexto de la investigación, los resultados, las conclusiones y la bibliografía consultada.

Metodología

Para la elaboración de esta investigación las metodologias usadas fueron la “Doble reflexividad”, (Dietz,2011) y la etnografía digital (Pink, Horst, Postill, Hjorth, Lewis, y Tacchi, 2016).

Dietz (2011) nos presenta un análisis que nos pareció muy interesante para analizar el material presentado, ya que sus reflexiones sobre la doble reflexividad contribuyeron a comprender que yo como investigadora, docente y por haber sido parte de la coordinación de ese material titulado “Dialogo de saberes. Comunidades indígenas y estudiantes universitarios” (Peña, 2016) se tenía que reflexionar sobre las tres dimensiones etnográficas en contextos interculturales que él autor propone saber: semántica, pragmática y sintáctica.

La reflexividad del material no sólo implicó realizar la mixtura entre los referentes teóricos y prácticos, como lo establece Dietz:

La resultante praxis etnográfica propuesta aquí no se limita ni a la introspección estetizante ni a la externalización movilizante.

Mediante la negociación recíproca de intereses académicos y políticos, es posible generar una “novedosa mixtura de teoría y práctica” (Escobar 1993:386) que se traduce en fases de investigación empírica, de teorización académica y de transferencia a la praxis política. Esta transferencia no se reduce a un acto de concienciación, sino que constituye un intercambio entre las dos formas de conocimiento mencionadas: entre el conocimiento generado en el “orden primero” por los “expertos” de su propio mundo de vida, por un lado, y el conocimiento antropológico generado en el “orden segundo” por el “experto” académico, por otro lado. La posible contradicción que surge del intercambio de ambas perspectivas ha de ser integrada por el etnógrafo en el mismo proceso de investigación, que oscilará dialécticamente entre identificación y distanciamiento, entre fases de compromiso pleno y fases de reflexión analítica. La relación intersubjetiva y dialéctica que surge de este tipo de “etnografía doblemente reflexiva” (Dietz, 2009) entre el sujeto investigador y el actor-sujeto investigado, mantenido desde las entrevistas dialógicas y los grupos de discusión empleados hasta los foros “intersaberes” y/o de “interaprendizaje” (Bertely, 2007), de retroalimentación y debate entre activistas y académicos, genera un continuo y recíproco proceso de crítica y autocrítica entre ambas partes. Ello alimenta una doble reflexividad, que oscilando entre papeles emic y etic, entre perspectivas de actor-activista y de observador-acompañante, continuamente desafía las conceptualizaciones y “teorías implícitas” de ambos tipos de participantes. El resultado es una incipiente, pero muy fructífera “inter-teorización” entre la mirada académica-acompañante y la mirada activista igualmente auto reflexiva. Así entendido, este tipo de investigación dialéctico-reflexivo acerca de la realidad social es, a la vez, su crítica, con lo cual la misma relación etnográfica se convierte en praxis política (Dietz, 2011:14).

Yo como sujeto investigador y los estudiantes como sujetos investigados sobre un material generado en la universidad en el que estuvimos “ambos” involucrados desarrollamos una doble reflexividad de las experiencias sobre el material. De esta forma pude recuperarlo alimentando así metodológicamente los procesos emic y etic a través del rescate de la postura y autorreflexión de los estudiantes y de la mía como investigadora de un material cuya elaboración promoví durante más de 5 años.

Este proceso dialéctico-reflexivo acerca de los posicionamientos de los estudiantes en un material que recupera información de sus propias comunidades permitió un proceso de investigación dialéctico-reflexiva, con posicionamientos ético-políticos de los estudiantes sobre sus propios saberes.

Dietz (2011) hace otra aportación metodológica que fue útil para poder proponer el material: “Dialogo de saberes. Comunidades indígenas y estudiantes universitarios”, como un ejemplo importante dentro de los terceros espacios productores de interculturalidad y me refiero a la “etnografía reflexiva en situaciones interculturales”, que me ubicó en una postura reflexiva distinta al proceso de elaboración del material. Me parece importante mencionar la siguiente cita:

Por ello, para evitar caer en reduccionismos simplistas y, en última instancia, apologéticos, una etnografía reflexiva desarrollada en situaciones interculturales necesariamente habrá de ampliar el horizonte analítico de estas dimensiones discursiva y práctica hacia un tercer eje de análisis: las estructuraciones institucionales específicas, producto del papel que juegan las desigualdades, hegemonías y asimetrías de poder en la política de identidad del actor en cuestión y de su contexto estructural.

Se presenta así un modelo etnográfico tri-dimensional (Dietz, 2009) que conjuga:

Una dimensión “semántica”, centrada en el actor, cuyo discurso de identidad es recopilado - sobre todo mediante entrevistas etnográficas desde una perspectiva emic y analizada en función de sus estrategias de etnicidad.

Una dimensión “pragmática”, centrada en los modos de interacción, cuya praxis es estudiada - principalmente a través de observaciones participantes - desde una perspectiva etic y analizada tanto en función de su habitus intracultural como en sus competencias interculturales

Y una dimensión “sintáctica”, centrada en las instituciones en cuyo seno se articulan tanto los discursos de identidad como las prácticas de interacción, y que es analizada y condensada a partir de las clásicas ventanas epistemológicas“ (Werner & Schoepfle 1987) del trabajo de campo, y de las contradicciones que surgen al contrastar información etnográfica de tipo emic versus etic; dichas contradicciones deben ser interpretadas no como meras incongruencias de datos, sino como aquellas “inconsistencias coherentes”(Verlot 1999a) que reflejan la lógica específica del Estado nación representado por la institución analizada (Dietz, 2011:17).

Retomando la propuesta metodológica del autor, en la dimensión “semántica” me centré en los actores centrales, “los estudiantes”, que desarrollaron carteles sobre distintos temas de sus propias comunidades. Pude recuperar así sus reflexiones sobre el material antes mencionado, a través de entrevistas a profundidad y recuperando sus experiencias al escribir sus primeras vivencias como escritores de sus propias costumbres en su lengua. Esto les generó una auto-reflexividad sobre sus propios saberes étnicos no reconocidos a profundidad.

La dimensión “pragmática” la recuperé en mi posición (etic), ahora desde afuera como investigadora y no como su maestra. Mantenía una inter-relación con ellos pero como sujetos investigados desde fuera, generando relaciones distintas en el proceso de diálogo y reconociendo las posturas de los estudiantes frente al proceso vivido en el material seleccionado en el que yo también participé. Desde una mirada etic como investigadora me pregunté si ¿Se producían interculturalidades en estos procesos de diseño de materiales desde los estudiantes?

Posicioné la dimensión “sintáctica”, a través de la cual contrasté las reflexiones de los estudiantes con mis interpretaciones para indagar si estas dos posturas emic-etic cuestionaban al modelo institucional de la UICEH y surgían otras posibles miradas de interculturalidad.

Las dimensiones que propone Dietz (2011) como parte de esta metodología doblemente reflexiva, han sido de utilidad metodológica para este trabajo, ya que han permitido recuperar la experiencia del material de “Dialogo de saberes. Comunidades indígenas y estudiantes universitarios”, como un tercer espacio productor de interculturalidad crítica.

Otra metodología a la que se recurrió fue a la etnografía digital según O’ Reilly citada por Pink, Horst, Postill, Hjorth, Lewis y Tacchi (2016) la cual implica “contacto directo y sostenido con los agentes humanos, en el contexto de su vida diaria (y su cultura); de que significa en realidad abordar digitalmente el equivalente de “observar” lo que pasa, escuchar lo que se dice, formular preguntas”.

Se mantuvo contacto con estudiantes de la UICEH desde marzo hasta septiembre de 2020, a través de distintos medios digitales como whats app, video llamadas, Facebook y Messenger, ellos me enviaban mensajes, charlábamos, compartieron fotografías, reflexiones; las charlas más largas fueron de dos horas en promedio, nos comunicamos de otras formas a las tradicionales. Las nuevas tecnologías permitieron entablar comunicación con estudiantes que participaron en la elaboración de este material.

El contexto en donde se produce el material

La Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo (UICEH) se fundó en 2012 y se ubica en el municipio de Tenango de Doria en Hidalgo, México.

Actualmente esta universidad oferta los siguientes programas:

Resultados

El material “Diálogo de saberes, comunidades indígenas y estudiantes universitarios” como un tercer espacio productor de interculturalidades en estudiantes de la UICEH

Cabe mencionar que el análisis de este libro “Diálogo de saberes, comunidades indígenas y estudiantes universitarios”(Figura 1) no pretende caer en reflexiones pedagógicas, como comúnmente se han hecho desde otros estudios y análisis de materiales interculturales, sino que se quiere compartir la experiencia de cómo, a través de este material, que se propone aquí considerar como un tercer espacio de hibridación de las experiencias universitaria y comunitarias, ha sido posible generar un lugar de expresión, de diferencia cultural que engloba culturas, lenguas y comunidades distintas y que invita al diálogo pero desde la “diferencia”. Además, este trabajo ayudó a visualizar a estudiantes de zonas rurales indígenas y no indígenas como autores interculturales en el sentido expresado por Chiellino (2007), quien dice que la “interculturalidad” es una posibilidad para que el autor se libere de una autopercepción que se basa en una única cultura exclusivamente”. Este planteamiento permite posicionar el material de carteles de divulgación como una experiencia desde el tercer espacio, en la que estudiantes que jamás se pensaron como escritores, encontraron distintas experiencias de interculturalidad, autodefinición identitaria y un espacio donde su voz prevalece en sus propias lenguas maternas.

Fuente: Libro de Diálogo de saberes, comunidades indígenas y estudiantes universitarios”.

Figura 1 Portada del libro: “Diálogo de saberes, comunidades indígenas y estudiantes universitarios”

Es desde 2012, con la participación de la UICEH en los coloquios sobre Otopames, en donde los estudiantes comienzan a participar con una serie de carteles vinculados a distintas temáticas del coloquio (gastronomía, diversidad biocultural, carnaval, ritualidad, lenguas). Es así que hasta 2018 se elaboraron carteles de divulgación desde distintas asignaturas que yo impartía (Proyectos, Política lingüística, Modelos de Desarrollo e Introducción a la Lengua y a la Cultura. En el período de 2012-2016 se elaboraron 57 carteles con diferentes temáticas:

Lenguas otopames y educación intercultural

Expresiones de arte y oralidad: música, textiles, poesía, mitos, leyendas

Prácticas medicinales en la Sierra Otomí-Tepehua

Patrimonio y dinámicas culturales otopames

Ritualidad y agricultura otomí

Comercio local y gastronomía otomí

Sistemas productivos y gestión en la región Otomí-Tepehua

Desarrollo y sustentabilidad en las comunidades indígenas

Uno de los retos que se planteaba en la UICEH era ¿Cómo conjugar conocimientos del espacio comunitario y el espacio universitario? A raíz de la oportunidad de participar año con año, yo pensé que era una buena oportunidad que los estudiantes plasmaran conocimientos comunitarios ligados a los saberes académicos de las asignaturas antes planteadas, es decir que reflexionaran a través de una temática comunitaria que englobara también conocimientos académicos sobre la asignatura. Vincular estos dos espacios Comunidad-Universidad en un tercer espacio como los “carteles”, permitió conseguir 57 experiencias distintas que engloban diferencias culturales y lingüísticas.

Queremos mencionar que aquí, a través de experiencias de carteles, se pretende mostrar como los estudiantes se posicionaron en este tercer espacio al reflexionar sobre aspectos de la comunidad y saberes académicos, ubicándose como “escritores interculturales” e incorporando conocimientos comunitarios y universitarios, sus lenguas originarias, su creatividad y su auto-reflexividad, para enmarcarse en un espacio de “diferencias culturales”. (Bhabha, 2002).

Como ya lo mencionamos anteriormente, los temas sobre los que escribieron los estudiantes fueron diversos, pero vinculados a sus comunidades de la Región Otomí-Tepehua y del Valle del Mezquital.

Aquí se recuperarán dos experiencias de carteles, los cuales se titulan: “Rä hneki rä ‘yoho ha rä bumanho ha rä bohña rä dehe, Presencia de la dualidad como equilibrio social y cultural en la ofrenda del agua” (Corona y Castro 2015 en Peña, 2016) y el segundo titulado: “Clasificación local de suelos en una comunidad otomí”. (Corona, 2016 en Peña, 2016).

Los dos carteles son de Lucero Corona Clemente y María Isabel Castro Tolentino (2015 y 2016 en Peña,2016), estudiantes egresadas de la Primera Generación de la UICEH de la Licenciatura en Desarrollo Sustentable.

Lucero Corona Clemente, de 28 años es originaria de la comunidad de Santa Mónica ubicada en Tenango de Doria, Hidalgo, es hablante de la lengua otomí y actualmente trabaja en el área de educación de la Presidencia Municipal de Tulancingo Hidalgo.

María Isabel Castro Tolentino de 27 años originaria de la comunidad de Valle Verde en San Bartolo Tutotepec, Hidalgo, hablante de la lengua otomí, trabaja actualmente en la Presidencia Municipal de San Bartolo Tutotepec Hidalgo.

En las siguientes líneas se explicará brevemente los dos carteles y posteriormente se retomarán las propuestas de Bhabha (2002) sobre el tercer espacio.

El primer cartel titulado: “R ä hneki rä ‘yoho ha rä bumanho ha rä bohña rä dehe. Presencia de la dualidad como equilibrio social y cultural en la ofrenda del agua” fue realizado por Lucero Corona en colaboración con María Isabel Castro Tolentino. El cartel describe el ritual del agua realizado en Santa Mónica, Tenango de Doria en Hidalgo, realizado en el año de 2015 y publicado en (Peña, 2016), en este cartel se muestran los simbolismos culturales que encierran los procesos que se realizan en la ofrenda del agua. Las estudiantes hacen énfasis en la presencia de la dualidad como armonía social y cultural. En el cartel combinan información del ritual comunitario con una metodología cualitativa (conocimientos universitarios), posicionando ambos conocimientos de dos polaridades en un tercer espacio, a través de la escritura y la auto-reflexividad.

Lucero Clemente reflexiona lo siguiente:

Un espacio muy importante para abordar el tema, porque cuando hice la investigación vi que no sólo era la ofrenda, sino el sentido que se le da, todo lo que implica, me permitió además de poder escribir desde nuestras costumbres desde nuestras tradiciones, conocí más mis costumbres.

Al momento de hacerlo conocí varias cosas, otros elementos, otros términos, conocí más de mi propia cultura. Es un pozo que esta abajito de donde yo vivo, ahí se hace la ofrenda, cuando hice la investigación me dijeron de otros pozos que se les ofrendaba.

Hago la traducción y me doy cuenta como se conciben de manera distinta los rituales y somos otomíes, allá en San Bartolo hablan más del costumbre y en Tenango casi no, acá es ritual y allá es costumbre” (Lucero Corona Clemente, 28 años, diario de campo digital en julio de 2020).

Lucero al escribir sobre su comunidad y reflexionar a través de la metodología que se incorporó desde la UICEH a través del vínculo de saberes de dos espacios: la universidad y la comunidad, se ubicó en un “tercer espacio” (Bhabha, 2002). En este caso el cartel fue una posibilidad de reconocer su pasado, su presente y replantearse que no conocía tanto de su propia cultura otomí, a través de la reflexividad de esa investigación profundizó sobre sus propios rituales, en un auto-reconocimiento cultural que entreteje y construye su identidad y finalmente que esto fue posible en ese processo de hibridación de saberes comunitarios y universitarios que la llevaron a desplazarse entre ambos, abriendo una posibilidad de la “hibridez cultural”. (Bhabha, 1998:16). Lo anterior se refuerza cuando ella identifica que, a través de sus investigaciones sobre el ritual, se percata que, en la misma región otomí, hay diferentes formas de llevar a cabo el ritual y de nombrarlo, reconociendo las diferencias culturales y lingüísticas en una misma región (Figura 2).

Esta información obtenida del trabajo de campo a través de la etnografía digital (Pink, S., Horst, H., Postill, J., Hjorth, L., Lewis, T., y Tacchi J.,2016) fue posible gracias a la comunicación que se tuvo con las estudiantes vía telefónica y mensajes de whats app. Metodológicamente para analizar estos datos se desarrollaron las “dimensiones semántica, sintáctica y pragmática” que propone (Dietz, 2011) centrándonos en las reflexiones de las estudiantes, las cuales fueron posibles gracias a la etnografía y a la doble reflexividad generada durante las entrevistas con ellas, estas reflexiones desde una perspectiva etic y emic.

Los diálogos entablados con la estudiante Lucero Corona colocaron el tema de la interculturalidad y la identidad en primer plano, ya que ella “reflexionó doblemente” (Dietz, 2011) sobre su propia cultura otomí a través de las entrevistas que se le aplicaron, analizó su propia investigación y lo que había descubierto . Esta riqueza del trabajo de campo visibilizó prácticas “interculturales críticas” (Walsh, 2008), surgidas desde los propios sujetos de estudio. Lo anterior fue importante ya que esas reflexiones colocaron a los sujetos de estudio como “sujetos críticos” incluso de su propia cultura.

Fuente: Libro de Diálogo de saberes, comunidades indígenas y estudiantes universitarios” (Castro y Corona, 2015 en Peña, 2016).

Figura 2 Cartel “r ä hneki rä ‘ yoho ha rä bumanho ha rä bohña rä dehe. Presencia de la dualidad como equilibrio social y cultural en la ofrenda del agua”

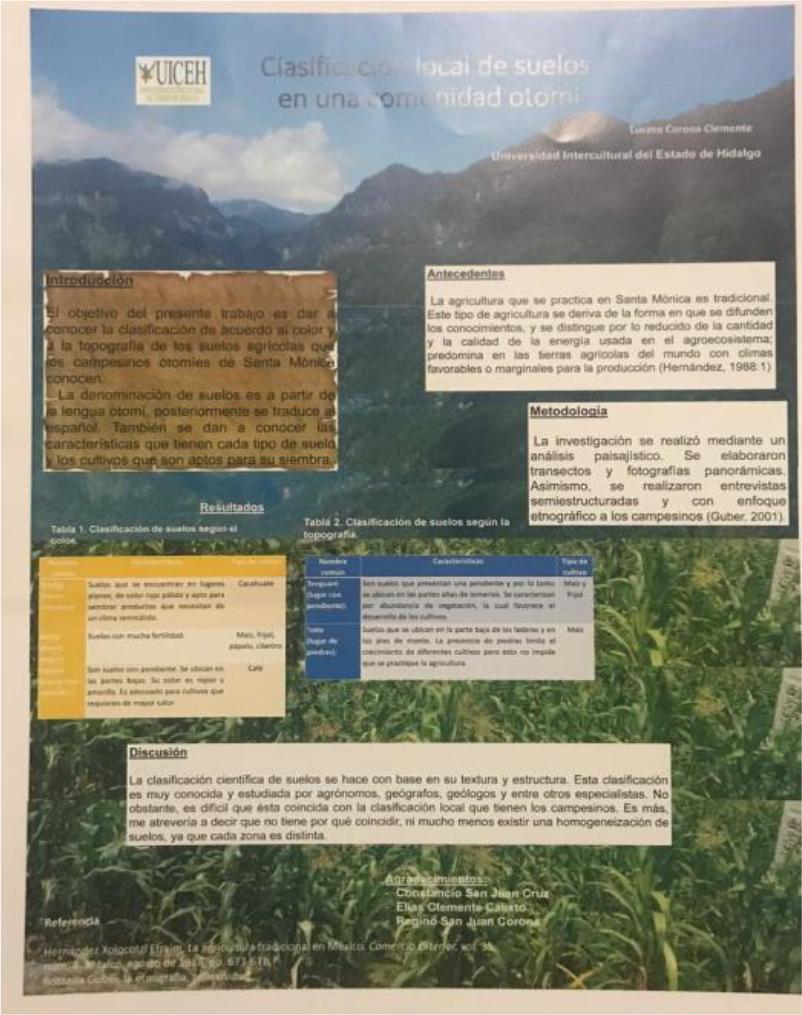

Por otra parte, Lucero Corona volvió a participar en otro cartel denominado: “Clasificación local de suelos en una comunidad otomí”, realizado en 2016, en el que describió y analizó la clasificación de suelos de acuerdo al color y a la topografía de los suelos agrícolas de los campesinos otomíes de Santa Mónica, para posteriormente traducir esta información al español.

Durante la elaboración del cartel Lucero reflexionó lo siguiente:

Fue porque mi abuelo materno tenía muchos terrenos, mucha parcelas, igual porque cada terreno tenía un nombre y me causó curiosidad que significaban, entonces la mayoría de la tierra es húmeda por que se da el café, pero esos cafetales existen abajo en los suelos rojos, y cambian de nombre, porque en la mayoría de los suelos del café y el cacahuate se da en la tierra caliente, en colindancia con San Pablito, fue parte de un análisis paisajístico que hicimos en la UICEH, vimos diferentes suelos. Hay palabras que ya se perdieron, que son muy antiguas y sólo los abuelos las conocen, ni siquiera yo las conocía (Lucero Corona Clemente, 28 años, trabajo de campo digital en julio de 2020).

La estudiante nuevamente vive el proceso de auto-reflexividad en la elaboración del cartel a través del cual reconoce que, a pesar de ser hablante de otomí, desconoce las palabras que se usan para clasificar los suelos en su propia región. Es nuevamente el material que desarrolló un elemento intercultural en donde ella reflexiona sobre su propia cultura, posicionándose en un presente de su lengua y en un pasado que sólo los abuelos conocen, es en el proceso nuevamente de “entre-en medio” universidad-comunidad a través de la escritura en un cartel donde ella reflexiona sobre los saberes comunitarios que fueron invisibles hasta vivir esta experiencia (Bhabha, 2002).

Es importante mencionar que el análisis surgido de las entrevistas nos llevó a plantear que es importante seguir fomentando que estudiantes indígenas escriban y produzcan materiales de sus propios territorios, de sus lenguas, de su cultura, de sus comunidades y se generen investigaciones sobre lo ¿Qué esto produce?, es decir estos materiales se convierten en “terceros espacios” (Bhabha, 2002) , espacios en donde se produce conocimiento que va más allá de lo universitario y lo comunitario, conocimiento crítico de lo propio pero con perspectivas amplias reconociendo que incluso eso propio es diverso, valioso, inmenso y cambiante, conocimiento que ni a universidad, ni la comunidad incluso ha descifrado . Esos materiales producidos por los propios estudiantes se convierten es espacios donde ellos se sienten seguros de escribir incluso en sus lenguas indígenas.Es aquí donde radica la importancia de esta investigación, reconociendo que la metodología de la “etnografía doblemente reflexiva” (Dietz, 2011) aplicada a este estudio llevó a los estudiantes a profundizar sobre el conocimiento y reconocimiento profundo de su propia cultura, incluso nos atreveríamos a decir que la producción de materiales interculturales como “terceros espacios” (Bhabha, 2002) productores de “interculturalidades críticas” (Walsh, 2008) son un tema todavía con necesidad de seguirse trabajando y reflexionando, es un tema poco trabajado.

Metodológicamente para obtener estos datos se recurrió a la “etnografía digital” y a la dimensión “semántica, centrada en el actor, cuyo discurso de identidad es recopilado sobre todo mediante entrevistas etnográficas desde una perspectiva emic y analizada en función de sus estrategias de etnicidad”. (Dietz, 2011:17), es decir a través de entrevistas por medios digitales se recuperó toda la reflexividad de Lucero Corona sobre la investigación de los tipos de suelo, información reflexionada por ella que incluso no se plasma en su trabajo, sino que surge a raíz de las entrevistas y de la investigación realizada.

Fuente: Libro de Diálogo de saberes, comunidades indígenas y estudiantes universitarios. (Corona, 2016 en Peña, 2016).

Figura 3 Clasificación local de suelos en una comunidad otomí

En ambos carteles se observa la recuperación de los conocimientos comunitarios y la reflexividad de la estudiante “en un tercer espacio”. El cartel se convirtió en un espacio seguro para reflexionar e investigar sobre la propia cultura e hibridar saberes comunitarios y universitarios en “el tercer espacio como un entorno “cómodo” en donde se puede negociar el aprendizaje y la reflexividad” (McKinley, Dunworth, Grimshaw, y Iwaniec, 2018).

Conclusiones

Las universidades interculturales son instituciones creadas en regiones indígenas que tienen como objetivo contribuir en la revitalización cultural y lingüística de las regiones en donde hacen presencia, pero también son instituciones que contribuyen al fortalecimiento identitario individual y colectivo (Gimenez, 1995, 2000 y 2009).

Mediante procesos de investigación de los estudiantes de la UICEH sobre su propia cultura ellos pudieron profundizar sobre el conocimiento de esta, reconociendo que históricamente nunca han reflexionado sobre sus propios conocimientos, esto fue a partir de las experiencias que tuvieron con sus procesos investigativos que desarrollaron como estudiantes. La escritura de sus investigaciones los llevó a reflexionar entre los conocimientos adquiridos en la Universidad y en las comunidades, este espacio de escritura representó un espacio de reflexividad sobre su propia cultura y el fortalecimiento de esta. De esta forma, Lucero y otros estudiantes (María Isabel, Manuel Ríos, Senorina, Enrique Velasco) etc., que participaron en la realización de carteles ahora compilados en el libro: “Diálogo de Saberes. Comunidades indígenas y estudiantes universitarios” y vivieron estos procesos de reflexividad en este espacio que les permitió plasmar una interculturalidad desde el conocimiento de sus territorios, pero vinculada a los saberes universitarios, entablando así “diálogos de vivires” (Esteva, 2019) y posicionándose ética y políticamente (Walsh, 2012) desde sus propias reflexiones sobre sus culturas y sus lenguas.

La producción de materiales escritos por estudiantes indígenas les permite reflexionar sobre conocimientos que sólo algunos conocen y esto se convierte en una posibilidad de revitalización y visibilización de estos ante su propia comunidad y ante la comunidad científica. Ese “tercer espacio” generado por los procesos de reflexividad de los estudiantes indígenas los posiciona críticamente y les otorga capacidad de agencia, ese “tercer espacio” descoloniza, reapropia y reafirma identidades.

Cabe mencionar que esta experiencia de carteles como un “tercer espacio” podría ser un camino para generar “terceros espacios cómodos” para que los estudiantes de la UICEH y otras universidades interculturales en México y en otros países que las tengan, puedan aprender a negociar aprendizajes y reflexividades, sobre todo las vinculadas a recuperar conocimientos comunitarios.

Así como Lucero Corona Clemente, existen más de 50 experiencias distintas sobre este compilado de carteles, pero su análisis requeriría de una investigación más amplia.