Immature poets imitate; mature poets steal; bad poets deface what they take, and good poets make it into something better, or at least something different (Eliot, 1922, p. 125).

Introdução

A fronteira entre o plágio e a pesquisa é surpreendentemente obscura (Maurer; Kappe; Zaka, 2006, p. 1051). Tal fronteira ou tênue linha divisória apontada por certos autores (Jalongo; Saracho, 2016; Pennycook, 1996) se torna intrinsecamente complexa, quando objetivamos o contexto de pesquisa acadêmica ou examinamos os métodos próprios de produção de conhecimento científico. Com efeito, na pesquisa acadêmica identificamos, de modo inescapável, determinadas linhas divisórias disciplinares que determinam e conferem a certo domínio ou campo de investigação, uma profusão de significados cifrados e particulares, nem sempre generalizáveis, na medida em que assinalamos um interesse pela compreensão e o papel do “plágio”, etimologicamente originado, por exemplo, do latin, plagiarius.

Weber-Wulff (2014) recorda que a palavra “plágio” ou a ação de plagiar (plagiarism), deriva do antigo Latin, originada da palavra plagiarius, “significando alguém que sequestra uma criança ou o escravo de outro” (Weber-Wulff, 2014, p. 3). Weber-Wulff (2014) exemplifica com uma ilustração ou episódio oportuno, quando recorda que um poeta latino, Marcus Valerius Martialis usou esse termo em Epigrams 1, 52 para descrever um outro colega poeta Quintianus, que publicou os poemas de Martialis como se fossem seus. Em tal episódio, Valerius Martialis “sentiu que seus poemas eram como se fossem os filhos de sua mente, e que eles estavam sendo roubados” (Weber-Wulff, 2014, p. 3). Do ponto de vista histórico, seu emprego só começou a ser comumente usado para descrever o que às vezes também é chamado de roubo literário, aproximadamente, por volta do ano de 1600 (Weber-Wulff, 2014).

Cabe observar, todavia, por intermédio de uma inferência natural que, no contexto acadêmico, e não poético-metafórico, como o lacônico episódio ilustrado anteriormente, estabelecemos uma correspondência automática da noção de plágio ou a ação de plagiar (plagiarism) com outra categoria, denominada como desonestidade científica (Aires, 2019) ou o enfraquecimento da integridade científica na pesquisa (Bretag, 2016; Mitchell; Carroll, 2008; Russo, 2014; Vaux, 2016). Além disso, quando consideramos o interesse da pesquisa moderna, constatamos o acúmulo de um longo e representativo período histórico, que se mostra intrínseco ao campo da História das Universidades (Lindberg, 2007; Östling, 2019; Moore, 2018; Rüegg, 2004).

Nesse contexto, quando constatamos um processo de transição e maior interesse paulatino do “ensino” para a “pesquisa” (Alves, 2022a; 2022b; 2023), como fator constitutivo e substancialmente identitário para a configuração de uma nova concepção de universidade, segundo uma tradição humboldtiniana (Östling, 2018), o que separa e/ou distingue o simples plágio ou ação de plagiar (plagiarism) da violação dos direitos autorais (copyright) de um trabalho científico e, de modo especial, em uma tese de doutorado?

Com o escopo de aclarar o questionamento anterior, identificaremos os seguintes objetivos: i) descrever alguns significados sobre a noção de plágio, a partir de um cenário histórico e que não pode ser separado da História das Universidades; ii) discutir sobre tal noção no ambiente acadêmico, diante do cenário dos paradigmas da Ciência e de uma política de prevenção, com interface com a tecnologia; iii) identificar as relações entre plágio e a noção de PhD by Publication - PHDP, mediante a constatação de novas relações acadêmicas emergentes dessa forma ou recente modalidade de desenvolvimento de pesquisa originada na Europa (Lindberg, 2007).

Uma problemática de difícil definição

Selemani, Chawinga e Dube (2018, p. 1) recordam que apesar da falta de uma definição universalmente aceita sobre a palavra plágio e “a maioria das definições concorda que o plágio tem como premissa o uso errado das palavras e ideias dos outros”. Sua origem como palavra pode ser rastreada no Império Romano, quando o poeta romano Marcus Valerius Martialis recitou obras e ideias de outro poeta. No século XV ocorreu sua primeira utilização na língua inglesa (Wager, 2014). A pesquisadora francesa Simonnot (2014) recorda que, segundo a denominação de Larousse, o plágio (plagiat) se constitui, como o ato de alguém, no domínio artístico ou literário, toma como seu algo que incorporou desavisadamente ou levianamente, da obra de outro. Refere-se ao emprestado, ao copiado e anotado. Simonnot (2014, p. 221) assinala ainda que o significado da palavra plágio “está ligado ao roubo ou roubar alguém. A etimologia do termo já foi repetidamente sublinhada, mas não falta interesse em compreender a substância do conceito” e, na cultura francesa, o termo tem sido atestado desde 1694. Do grego, por exemplo, o termo πλάγιος envolve o sentido de “evocar ao uso de meios oblíquos, equívocos e enganosos” (Simonnot, 2014, p. 221). Com gênese de um significado arcaico1 e metafórico, alguns dicionários traduzem o termo no sentido de roubar os escravos de outros e vendê-los como se fossem pessoas livres. Desse modo, “a ideia principal ligada a esta etimologia é, portanto, o desvio de uma força de trabalho, mesmo o fato de reduzir à escravidão uma pessoa livre”. (Simonnot, 2014, p. 221).

Em um sentido etimológico2 e histórico-evolutivo, podemos constatar que a cópia sempre existiu, desde os gregos, e não possuía um sentido repreensível. “O conceito de plágio não existia até o Iluminismo, e está vinculado a noções de direitos autorais” (Angelil-Carter, 2000, p. 18). Outros autores como Bretag & Mahmud (2009) recordam em sua origem latina, como significados das palavras ‘kidnap’ (sequestro) or ‘plunder’ (pilhagem) e que, para certos autores, possui ainda conotação criminal (Angelil-Carter, 2000). Antes do advento das leis autorais, se identificavam às dificuldades dos autores de proteção de suas obras (Berlinck, 2011). Somente em meados do século XVIII, plagiadores passam a ser confrontados com novas formas de controle da produção literária (Park, 2003).

Por sua vez, Angelil-Carter (2000, p. 2) esclarece que “o plágio é, de fato, uma construção ocidental moderna que surgiu com a introdução de leis de direitos autorais no século XVIII”. Não obstante, apesar das dificuldades intrínsecas de sua compreensão, significando uma profusão de coisas, em diferentes contextos e em diferentes gêneros textuais (Angelil-Carter, 2000), se mostra imprescindível uma compreensão do seu papel no contexto da escrita acadêmica hodierna, diante da imposição de um emprego massivo de regras e de um sistema técnico rigoroso, cifrado e característico da linguagem acadêmica. Sua manifestação e consequências podem ser registradas, “a ponto de se explorar o que pode acontecer quando se pensa que um aluno-escritor está plagiando” (Angelil-Carter, 2000, p. 3)

Angelil-Carter (2000) acentua que ocorre uma concepção antropológica de alfabetização acadêmica em determinados campos disciplinares. Nesse contexto, predomina uma cultura do conhecimento e a linguagem pela qual ele é expresso e compartilhado pelos seus membros na academia e deve ser ensinado aos alunos. Ademais, se apresenta como um sistema particular de conceitos/símbolos, consubstanciados tanto por um corpus teórico e/ou disciplinar de referência, bem como, por um campo pragmático de conhecimentos e de ideologias, determinando constante tensão entre o ‘saber’ e o ‘poder’, e que funciona para determinação do hommo academicus (Bourdieau, 1984)

Neste sentido, Angelil-Carter (2000) explica algumas relações e os códigos compartilhados, por exemplo, entre os acadêmicos de uma mesma disciplina:

Os acadêmicos de uma disciplina, como membros plenos dessa cultura, têm um conjunto de entendimentos e códigos culturais, que os próprios acadêmicos conhecem agora intimamente, mas principalmente inconscientemente e, portanto, raramente tornam explícitos para os alunos. [...] Isso é um mito: a alfabetização acadêmica só pode ser alcançada pelo envolvimento com a disciplina, e a escrita está intimamente relacionada à investigação disciplinar. Assim, precisamos entender uma disciplina como uma Cultura com seu próprio conjunto de regras e de comportamentos, que é melhor apreendida dentro da Cultura (Angelil-Carter, 2000, p. 9-10).

Considerando que "os padrões metodológicos desempenham um papel importante na orientação da conduta científica e definindo, assim, os objetivos da Ciência” (Resnick, 1998, p. 44), se mostra imprescindível um exame dos seus paradigmas e, de modo irremediável, o papel do discurso acadêmico como elemento constituinte de certa cultura acadêmica. O discurso acadêmico se revela como uma prática social (Angelil-Carter, 2000, p. 11). Para a compreensão de sua constituição e sua consolidação ao longo dos séculos, de modo não secundário requer, também, a compreensão da História das Universidades. Para exemplificar, a palavra em inglês “doctor” se origina do latin “doctus”, o que envolve o particípio passado de “docere” e “docerem” o que significa, respectivamente, ensinar (To teach) e professor. Na Itália, o título já era concedido em 1219, com tradição na preparação de professores, verificamos que faz parte do ensino superior desde que o primeiro foi conferido pela Universidade de Paris em meados do século XII (Noble, 1994).

Desde o início das universidades, “o doutorado atestou que o titular havia dominado sua disciplina acadêmica a tal ponto que estava qualificado para ensiná-la em nível universitário” (Rüegg, 2004, p. 8). Posteriormente, o doutorado foi adotado em universidades em toda a Europa. Hodell, Street e Wildblood (2002) explicam uma mudança de paradigmas de qualidade no Reino Unido. Na medida em que a universidade moderna desenvolveu o seu foco contemporâneo na ‘pesquisa’ no século XIX, o tradicional (Ph.D.) (Philosophiae Doctor), como um grau de instrução intelectual explicitamente orientado para a investigação acadêmica, emergiu para treinar novas gerações de pesquisadores e induzi-los aos novos conhecimentos disciplinares, desde seu provável surgimento na Alemanha, em meados do século XIX e sua importação ulterior, em 1848, para o EUA (Rüegg, 2004).

Como consequência de inúmeras mudanças gradativas nas universidades, o modelo standard3 de pesquisa sistemática e de construção da Ciência baseada no indivíduo, como “os exemplos da teoria da relatividade de Einstein, da teoria da evolução de Darwin ou a teoria dos jogos e o comportamento econômico de von Neumann” se transformaram em um modelo de Ciência e de trocas essencialmente colaborativas (Betancourt; Jochem; Otner, 2023, p. 3).

Por conseguinte, a partir desse cenário histórico identificamos, de forma inexorável, a emergência de novas práticas que buscam lidar com este fenômeno. Por exemplo, Maurer; Kappe & Zaka (2006) listam algumas definições que auxiliam ampliar nossa compreensão a respeito do plágio, embora, em certos casos e descrições, identificamos determinados significados que se revelam de modo intuitivo. Maurer; Kappe & Zaka (2006) advertem sobre a tênue linha divisória entre a pesquisa acadêmica e o plágio, quando recordam o significado da expressão emblemática “standing on the shoulders of others” (subindo nos ombros dos outros).

A fronteira entre plágio e pesquisa é surpreendentemente obscura. Afinal, a pesquisa avançada só é possível ‘subindo nos ombros dos outros’, como se costuma dizer. Em algumas áreas (como, por exemplo, Literatura ou Direito), um artigo acadêmico pode consistir em uma conjectura seguida de centenas de citações de outras fontes para verificar ou falsificar a tese. Nesse caso, qualquer tentativa de classificar algo como plagiado versus não plagiado apenas com base em uma contagem de linhas de palavras que são tiradas literalmente de outras fontes está fadada ao fracasso (Maurer; Kappe; Zaka, 2006, p. 1051).

A despeito das dificuldades inerentes destacadas por Maurer; Kappe; Zaka (2006), como decorrência da existência de tal fronteira ou linha divisória, de reconhecida complexidade, recordamos sobre as responsabilidades de identificação da infração por parte dos examinadores e responsáveis pelo exame da peça de pesquisa, como no caso de uma pesquisa de doutorado. Nesses termos, Deubel (2018) assume posição concorde com o questionamento: Até que ponto um comitê deve assumir a responsabilidade pela detecção de plágio? (Deubel, 2018, p. 103). Ora, o mérito desta preocupação encontra respaldo, na medida em que, existem políticas de integridade acadêmica que responsabilizam os alunos por citações apropriadas e reconhecimento de fontes. Em outro extremo do mesmo processo, deparamos “os orientadores que não estão apenas auxiliando os seus alunos, eles são encarregados de manter a integridade e reputação da universidade” (Deubel, 2018, p. 103).

Retomando ao cenário estritamente acadêmico, se mostra imprescindível a compreensão de um discurso próprio e que materializa determinados valores sociais e científicos, por vezes verificados apenas no resultado das publicações advindas das Universidades. Por exemplo, cabem as diferenças das funções e do gênero dos discursos empregados, por exemplo, em livros e artigos científicos. Com efeito, enquanto “o livro acadêmico precisa estar nas próprias palavras do autor, mas geralmente não precisa ser documentado com a mesma precisão que um artigo científico requer” (Angeli-Carter, 2000, p. 31). Para este caso, se mostra importante a diferença significativa entre autoria (condição de autor) e autoridade (poder e capacidade de disseminar a influência científica ao seus pares), como no caso dos ‘cientistas estelares’ (Betancourt; Jochem; Otner, 2023).

Por outro lado, examinando os ‘consumidores’, isto é, os estudantes que desenvolvem sua pesquisa amparados por livros e artigos científicos, ao adentrarem no lócus acadêmico, encontram os pesquisadores estelares (star scientists), determinando discursos técnicos, autoritários e aparentemente imutáveis (Angeli-Carter, 2000). Como decorrência desse contexto, podem incorporar e introjetar determinadas incompreensões e quando objetivamos a ‘alfabetização acadêmica’, a desonestidade acadêmica nem sempre determina fator primordial. Berlink (2011) explica um quadro de advertências e sanções que, de modo standard, podem ser aplicados ao estudante, neófito na pesquisa acadêmica, ao mencionar que:

As penalidades resultantes das sanções podem variar em natureza. No caso de plágio acadêmico, ou seja, quando cometido dentro de instituições de ensino superior, as penalidades podem incluir: atribuir nota 0 (zero) a uma questão que o aluno copiou de outro, ou ainda a uma prova que o aluno copiou, ou a um documento escrito que foi resultado de cópia parcial ou integral do(s) outro(s); reprovação em disciplinas se o aluno tiver repetidamente copiado textos e questões submetidas à revisão; suspensão das atividades do aluno durante determinados períodos quando se verificar que o aluno pode ter cometido plágio de natureza mais grave; no caso da elaboração de monografias, dissertações de mestrado e teses de doutorado, a constatação de plágio em pequenas proporções pode levar os avaliadores a exigir nova redação e reapresentação do trabalho (Berlink, 2011, p. 368-369).

Antes de concluir a sessão atual constatamos que, quando examinamos a noção de plágio, decididamente não lidamos com um fenômeno recente e inusitadas formas de sua manifestação (Jamieson, 2016). Neste sentido, como explica Park (2003, p. 472), copiar de outros escritores é “provavelmente tão antigo quanto a escrita em si, mas até o advento da escrita produzida em massa, ela permaneceu escondida do olhar público”. Por outro lado, prosseguindo nossa argumentação, na seção subsequente indicaremos alguns exemplos de sua ocorrência essencialmente no lócus acadêmico e que, de forma generalizada e em inúmeros países, tal noção se consubstancia com uma legítima preocupação da Universidade (Bretag; Mahmud, 2009), diante das exigências de produção de conhecimento requeridos pelos paradigmas de rigor da pesquisa hodierna.

Plágio no ambiente acadêmico

Simonnot (2014) descreve um episódio no lócus acadêmico francês e comenta que, no ano de 2005, ocorreu a entrevista de um estudante, visando uma apresentação e a avaliação correspondente de um memorial. A avaliação preliminar dos examinadores é que se tratava de uma grosseira compilação de trabalhos retirados na web. O plágio se apresentava por “ser grosseiro o suficiente para ser detectado por uma simples leitura e foi uma oportunidade de treinar esse colega no uso de buscadores da internet” (Simonnot, 2014, p. 220). Nas interações acadêmicas que se seguiram, em que foi comunicado ao aluno que essa prática não estava de acordo com as expectativas aceitáveis de um trabalho universitário, o mesmo defendeu posição fortemente, argumentando que reproduziu o que os professores fazem em suas aulas (Simonnot, 2014). Diante da veemência do estudante, os examinadores encaminharam o caso ao setor jurídico da universidade.

Algum tempo depois, quase nenhum suporte foi concedido pela universidade sobre tal assunto (Simonnot, 2014). Ademais, coube a membro examinador montar um volumoso arquivo para fornecer prova de plágio, não apenas fornecer uma cópia do trabalho e constatar fontes copiadas encontradas, mas também para provar intenção deliberada do estudante (Simonnot, 2014). Posteriormente, ocorreram outros casos semelhantes que chegaram ao meu conhecimento, incluindo colegas de outras disciplinas. “Cada vez mais, esses colegas reclamavam da morosidade dos procedimentos, a pouca ajuda que recebiam da universidade e as restrições de bloqueio que encontraram” (Simonnot, 2014, p. 220). Finalmente, a morosidade na composição de bancas examinadoras dos casos de fraude começava a comprometer os demais processos de acadêmicos que não se utilizavam de atalhos ilícitos e práticas ilegais na universidade (Latourette, 2010).

Esse episódio descrito por Simonnot (2014) constitui um exemplo lacônico do desafio imposto em gradação crescente para a Universidade (Latourette, 2010). No contexto de outros países, Park (2003) recorda, por exemplo, a experiência norte-americana e a experiência do Reino Unido. E constata que além de tal problema não deixar de existir, ocorre uma tendência de seu crescimento. Park (2003, p. 474) assinala que existe uma extensa literatura sobre “o tema do plágio no ensino superior, registrado na América do Norte e particularmente, cometido por estudantes”. Não obstante, quando objetivamos medidas de solução do problema, urgem políticas de prevenção do plágio, entretanto, que adotem uma viável definição e caracterização para o seu tratamento (Wager, 2014).

Para ilustrar, trazemos dois exemplos de pesquisas. No primeiro, Krokoscz (2021) apresenta uma tabela com indicação de categorias de plágios e sua descrição, de modo semelhante ao trabalho de Wager (2014)4. Krokoscz (2021) assinala que cada jornal e/ou periódico se previne quanto à manifestação de plágio e utilizam de softwares para detectar semelhanças textuais. Nesse sentido, o autor adverte que estudos marcados por “falta de integridade científica devido a má conduta científica, como plágio ou publicação redundante (autoplágio) e trabalhos contendo autoria doada ou autoria fantasma são um problema recorrente” (Krokoscz, 2021, p. 1).

Krokoscz (2021, p. 2) recorda que, em 2011, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) recomendou e indicou que todas as instituições brasileiras de ensino superior criem “políticas de conscientização e informações sobre propriedade intelectual”. Na Tabela abaixo divisamos algumas categorias identificadas pelo autor.

Tabela 1 Categorias mais comuns de plágio descritas por Krokoscz (2021)

| Categorias ou tipos de plágio | Terminologia em inglês | Descrição da categoria |

|---|---|---|

| Plágio direto | Word for Word Plagiarism | Cópia literal de um texto original sem o uso de aspas ou recuo de margem para indicar uma citação ou a identificação da fonte por meio de uma referência científica. |

| Plágio indireto | Paraphrasing Plagiarism | Reprodução das ideias de uma fonte original usando palavras diferentes, mas sem identificar a original localização. |

| Plágio mosaico | Mosaic Plagiarism | Reprodução não identificada de fragmentos, recortes de diferentes fontes e que se misturam com palavras, com conjunções, e com preposições para que o texto faça sentido. |

| Plágio consentido | Collusion Plagiarism | Apresentação de obras como próprias que foram de fato de autoria de outros (amigos, colegas ou familiar, entre outros) ou adquiridos via compra. |

| Plágio chavão | Apt Phrase Plagiarism | Reprodução de expressões, truísmos/obviedades ou frases provocando o efeito elaborado por outros autores. |

| Plágio de fontes | Plagiarism of Secondary Sources | Reprodução das referências bibliográficas encontradas em outras fontes que nunca foram consultadas diretamente pelo autor da irregularidade cometida. |

| Autoplágio | Self-plagiarism | Reprodução de obras próprias previamente apresentadas em outras circunstâncias sem identificar esse fato para obter uma ou mais vantagens, como ser citado no trabalho dos outros. |

Fonte: Krokoscz (2021, p. 4).

Com o interesse precípuo de reafirmar a intrínseca complexidade do tema abordado e que envolve nosso segundo exemplo, consultando o trabalho de Wager (2014) verificamos um expediente que reivindica clara necessidade de definição de plágio, tendo em vista seu interesse de classificá-lo em formas mais ou menos graves. Com tal expediente, Wager (2014) explica que editores e publicadores poderiam elaborar políticas para lidar com este problema. Ademais, o autor ainda adverte que “o software de correspondência de texto é uma ferramenta útil para medir a extensão da cópia de texto, mas não consegue detectar tabelas ou figuras plagiadas, plágio de ideias ou plágio oriundo de tradução” (Wager, 2014, p. 33).

Pouco mais adiante, o mesmo autor registra determinados entraves e outras dificuldades5 na robustez de um processo macro de identificação assíncrona ao tempo de publicação de edições de periódicos científicos.

Os editores precisam decidir como interpretar e responder a descobertas de similaridade de texto. É importante que os autores recebam tratamento justo e consistente dos periódicos, mas elaborar uma política detalhada sobre as respostas ao plágio é difícil, dadas as muitas formas que o plágio pode assumir. Como o software de correspondência de texto só estão disponíveis há relativamente pouco tempo, casos de plágio são muito prováveis de serem descobertos nas edições anteriores da revista. Editores, portanto, precisam de uma política clara para responder ao plágio em material publicado recentemente e no passado (Wager, 2014, p. 41).

Na tabela 2, de modo resumido, trazemos a indicação de alguns fatores e características que, de acordo com Wager (2014), podem auxiliar na identificação da manifestação do plágio, em gradação de gravidade crescente, da esquerda para a direita. Na Tabela 2 verificamos a descrição do autor.

Tabela 2 Categorias mais comuns que auxiliam na identificação do plágio, segundo Wager (2014)

| Categorias | Características menos graves | → | → | → | Características mais graves |

|---|---|---|---|---|---|

| Extensão (Extent) | Apenas algumas palavras | Apenas algumas frases | Parágrafos completos | Diversos e vários parágrafos | Todo o artigo. |

| Originalidade da cópia Material (Originality of copied Material) | Amplamente utilizado frase/ideia | → | Frase/ideia usado por um pequeno número de autores | → | Frase original/ideia |

| Posição/contexto/tipo de Material (Position/content/type of Material) | Método padrão | Descrevendo outros trabalhos achados | → | Dados e conclusões. | |

| Referência/atribuição (Referencing/attribution) | Fonte totalmente e claramente referenciado | → | Fonte parcialmente/ imprecisamente referenciado | → | Não referenciado |

| Intenção (Intention) | Sem intenção de enganar | → | → | → | Intenção de enganar |

Fonte: Wager (2014, p. 35).

De modo particular, urge uma compreensão apurada que a ocorrência do fenômeno, a despeito de um modelo de descrição, como vislumbramos na Tabela 1 ou na Tabela 2, não admite uma aplicação imediata e natural, desconsiderando a área de conhecimento e a natureza intrínseca do saber epistêmico disciplinar do domínio epistêmico de referência. Com efeito, assumimos posição concorde com Maurer, Kappe e Zaka (2006), quando esclarecem que.

Em outras áreas (como em um artigo de Matemática), pode ser necessário citar a literatura padrão apenas para garantir que os leitores tenham conhecimento suficiente para entender a parte importante, a prova de um novo resultado cujo comprimento pode muito bem estar abaixo de um terço do papel! Em outras disciplinas, como Engenharia ou Ciência da Computação, o valor real de uma contribuição pode estar no dispositivo ou algoritmo desenvolvido (que pode nem estar explicitamente incluído no artigo), em vez da descrição de por que o dispositivo ou algoritmo é importante, que podem muito bem ser descritos em vários livros didáticos. Em resumo, acreditamos que não existe uma definição válida mesmo de plágio textual que não seja um pouco dependente do domínio, complicando tremendamente a questão (Maurer; Kappe; Zaka, 2006, p. 1051).

No esteio do pensamento anterior, de modo natural, adquire importância crescente o binômio (ética x integridade) na pesquisa científica. Sobretudo quando consideramos a sistemática das práticas modernas em pesquisa, desenvolvidas pelas Universidades e que, conseguem maior proeminência, como consequência da autoria e da intensa autoridade/prestígio dos seus cientistas mais proeminentes. Com efeito, Russo (2014) observa que:

A preocupação com a ética e a integridade na pesquisa começa a ser foco de interesse a partir dos anos 1980, sobretudo nos Estados Unidos, quando algumas das principais revistas científicas começaram a chamar a atenção para os casos de fraudes científicas que vinham acontecendo em algumas instituições de prestígio, envolvendo pesquisadores renomados. Tais fatos foram rapidamente midiatizados chamando a atenção não só das instituições, mas também da sociedade em geral, exigindo uma posição dos principais atores envolvidos, no caso as instituições de pesquisa (Russo, 2014, p. 190-191).

Resnick (1998) coloca ênfase no espaço de maior representatividade e preocupação com a ética na pesquisa científica. O autor descreve um amplo cenário de variáveis internacionais que justificam tal preocupação, que envolve desde práticas desenvolvidas à base de genética e clonagem de embriões, até a crescente dependência dos investimentos da Indústria e dos negócios, que concorre para o surgimento de conflitos entre valores científicos e valores empresariais. Em outro extremo, “muitos cientistas acreditam que nenhuma questão ética significativa surge na Ciência porque eles veem a Ciência como objetiva” (Resnick, 1998, p. 2).

Resnick (1998) aponta fatores que contradizem tal objetividade, ao explicar que pode ocorrer a desonestidade na coleta de dados ocorre quando cientistas constroem artefatos ou falsificações que produzem resultados fabricados. Em outros casos, quando objetivamos, por exemplo, os métodos estatísticos se, por um lado, proporcionaram um incremento da confiança em certos resultados e pesquisas, por outro, passaram a originar outra espécie de condutas inapropriadas. Neste caso, por exemplo, Resnick (1998) adverte que, uma vez que os métodos estatísticos desempenham um papel importante na análise e interpretação dos dados, muitas vezes é difícil saber quando alguém cruza a linha entre o seu uso apropriado e fidedigno com os padrões de rigor requeridos e incorporados como paradigmas na Ciência.

Resnick (1998) adverte que tal disfunção ou crítica aos métodos próprios e fundamentais para a Ciência possui a capacidade potencial de gerar críticas e desconfiança. Nesses termos, se aproximamos de situações que dificultam o desafio ou de questionamento de ideias obsoletas e o interesse pela proposição de novas ideias. Resnick (1998) se detêm, por exemplo, a um tipo de distorção particular na pesquisa, e que envolve comparar termos como (fabrication) e (falsification). Com efeito, “a desonestidade na coleta de dados ocorre quando os cientistas constroem artefatos ou falsificações que produzem resultados fabricados” (Resnick, 1998, p. 66). Desses elementos indicados, depreende-se que qualquer princípio objetivado no campo da Ciência e pesquisa se transforma em farsa!

A partir desse exemplo apontado por Resnick (1998) e de outros preocupantes mais atuais (Albakina; Libman, 2020), estabelecemos o seguinte contraponto de interesse, na medida em que, no ambiente acadêmico, na formação no terceiro ciclo, encontramos o contexto de necessidade estratégica pelo desenvolvimento de ‘pesquisas originais’.

Uma pesquisa original pode oferecer uma nova solução para um problema antigo, resolver novos problemas, explorar novos territórios ou desenvolver novos modelos, métodos ou técnicas. Obviamente, a pesquisa original beneficia a profissão científica de várias maneiras e é necessária para o avanço do conhecimento. Consequentemente, o sistema de recompensa da Ciência enfatiza a originalidade: os comitês de posse e revisão enfatizam a pesquisa original, os alunos de doutorado devem fazer algum tipo de pesquisa original e os periódicos preferem publicar pesquisas originais (Gaston, p. 193 apudResnick, 1998, p. 90).

Cabe assinalar o papel destacado da expressão anterior de “pesquisa original”. Urge uma compreensão que, em se tratando do contexto de doutorado, a “pesquisa original” se apresenta como um dos maiores interesses, todavia, não podemos confundir que, como consequência dela, se constatará algum ou eventual avanço teórico, muito menos, imprimirá certo impacto. Com efeito, “o número de revistas científicas explodiu durante este século” (Resnick, 1998, p. 42). E, de modo que parece consenso na comunidade científica, quando consideramos os interesses envolvidos em uma “pesquisa original”, a publicidade dos resultados6 se caracteriza como a principal via de verificação e validação de seu eventual impacto, mesmo se mostrando inexequível para cientistas e, nesse caso, alunos de doutorado, devem ter conhecimento de até mesmo uma fração significativa dos artigos pertencentes às suas áreas de especialização, com o interesse precípuo pelo exame da repercussão de uma “pesquisa original”.

Os profissionais geralmente passam por um longo período de educação e treinamento formal e informal antes de serem admitidos na profissão (Fuchs, 1992). A educação e o treinamento são necessários para garantir que as pessoas atendam aos padrões da profissão. Os cientistas passam por um longo período de educação e treinamento que inclui graduação e pós-graduação, bem como trabalho de pós-doutorado (Fuchs, 1992). Embora os cientistas não precisem passar por exames profissionais, é praticamente impossível ser empregado como cientista sem dominar um amplo corpo de conhecimentos, bem como várias técnicas e métodos. A maioria dos cientistas pesquisadores também possui diplomas avançados, como Ph.D. ou MD (Resnick, 1998, p. 32).

No excerto anterior, divisamos que o termo P.h.D. (Philosophiae Doctor) se configura como indicador de certificação e de licença acadêmica para realização da pesquisa de elevado nível, no lócus acadêmico. Tal condição pode ser comparada com a aquisição do licencia ubique docendi (Rüegg, 2004) que autorizava o professor em lecionar na Universidade, quando consideramos o contexto da Idade Média. Não obstante, enquanto este objetivava permissão para o “ensino”, diante de uma nova e moderna universidade, o P.h.D. (Philosophiae Doctor) confere determinado nível profissional e constituição de um portólio de qualificação para desenvolvimento da pesquisa sistemática (Hart, 2004). E considerando o longo período de educação e treinamento de um cientista, não podemos perder de vista que “a Ciência desenvolveu seus próprios valores, geralmente associados com a clareza, a honestidade, a escrupulosidade, a objetividade, a imparcialidade, a independência e o amor à verdade” (Schuyt, 2019, p. 21).

Logo a seguir, Schuyt (2019) reforça um viés ambíguo de atuação na Ciência e pesquisa, ao passo que, embora o pesquisador procure nortear suas atividades pelos padrões de rigor e de verdades objetivas de sua área, certos julgamentos ou preconceitos, de natureza essencialmente pragmática, não podem ser negligenciados.

Quem opta por ingressar em um campo científico também opta por aceitar os valores específicos inerentes à Ciência. Há uma demanda maior por honestidade e transparência na Ciência do que na vida cotidiana, onde uma pequena mentira às vezes pode ser justificada. Mas dado que a Ciência está preocupada principalmente em desenvolver suas próprias verdades, que às vezes podem ser diametralmente opostas a julgamentos ou preconceitos sociais, é importante considerar a maneira como as verdades científicas são formuladas (Schuyt, 2019, p. 21)

Por outro lado, recordando o pensamento de Resnick (1998), urge uma compreensão sobre o extenso e prolongado itinerário de formação técnica de um novo pesquisador e debutante no ofício. Nesses termos, a tensão entre o binômio ‘paradigmas da Ciência x julgamentos’ e preconceitos sociais requer algum equilíbrio quando, de modo especial, examinamos o processo de formação de novos pesquisadores e o cenário de pressão que determina a busca pela pesquisa original. De fato, uma constatação inescapável diz respeito ao fato de que existem muitas pressões sobre os estudantes de doutorado, “não menos importante, a exigência de tornar original ou contribuições significativas e produzir pesquisas que reflete a originalidade do pesquisador” (Mitchell; Carroll, 2008, p. 219).

Nerad; Evans (2014) recordam um exemplo de ritual acadêmico, historicamente empregado pelos gregos e, que, depois de alguns séculos, passou a ser incorporado ao cenário das Universidades. O ritual denominado de viva voce se constitui como um exame oral e que, em maior ou menor substância, podemos inferir circunstâncias de ocorrência do plágio, todavia, em consonância com as características da oralidade, não afeito ao registro ou indicação de desvio por parte do candidato. Vejamos as considerações de Nerad e Evans (2014), a seguir.

Na maioria dos países europeus, na América do Norte e na Nova Zelândia, um viva voce (exame oral do candidato) é um componente obrigatório do processo de exame de doutorado. Mas há uma variação considerável em como o viva voce é conduzido. Os procedimentos podem incluir uma apresentação em seminário público (seguida de uma sessão fechada com o comitê de tese do candidato) ou uma defesa oral pública da tese. Na Austrália, é cada vez mais comum que uma universidade exija que um candidato a doutorado em pesquisa apresente um seminário de saída ou pré-conclusão antes de enviar a tese para exame (Nerad; Evans, 2014, p. 20).

Na seção subsequente abordaremos um último assunto que, de modo estrutural, permite uma compreensão de um amplo cenário de relações que buscamos descrever, visando o exame dos itens (i), (ii) e (iii). Com tal escopo, recordaremos as diferenças entre o Philosophiae Doctor tradicional, e o Philosophiae Doctor por publicação. Para ambas as modalidades, destacamos o papel essencial da integridade científica da literatura7, isto é, a busca vigilante em se evitar erros, distorções ou dados fabricados, bem como, integridade científica dos próprios pesquisadores (Vaux, 2016).

Philosophiae Doctor por publicação (PhDP)

No contexto das práticas modernas em pesquisa avançada, distinguimos duas dialéticas distintas incorporadas ao contexto da pesquisa de doutorado. De fato, no primeiro caso, “os doutorados tradicionais, dependendo da disciplina, podem resultar em publicação após, e não antes, da apresentação da tese de doutorado” (Badley, 2015, p. 331). Enquanto, no segundo caso, nos referimos ao significado do termo Philosophiae Doctor por publicação (PhD by Publication - PHDP). Na Europa, algumas universidades enfatizam suas diferenças, enquanto o (PHDP), cada vez mais, adquire maior preferência no contexto europeu (Hagen, 2010)8. Badley (2015) recorda que o conceito de publicidade do conhecimento construído na Universidade, que se refere ao termo em inglês publishability, “tem sido associado há muito tempo com a tradição alemã de apresentar um PhD, e depois sua introdução em Cambridge PhD, em 1966” (Badley, 2015, p. 331).

Powell (2004, p. 7) acrescenta um princípio histórico na pesquisa de doutorado, é que o trabalho realizado deve possuir um impacto sobre “outros conhecimentos no campo e que o candidato deve ser capaz de entender esse impacto, apresentá-lo claramente e defendê-lo contra a crítica dos pares”. Ademais, a necessidade de tornar público (going public ou publishability), consubstanciando os resultados da pesquisa original, tem sido incorporada em várias as universidades do Reino Unido e, em parte, América do Norte (Brien, 2008). O conceito de apresentação de uma pesquisa sistemática de doutorado, amplamente amparada em obras publicadas, decorrentes da investigação, existe desde o século XIX.

Peacock (2017) recorda, por exemplo, que o doutorado por publicação foi introduzido na Universidade de Cambridge desde 1966 e lentamente incorporado em universidades inglesas e australianas. Nos Estados Unidos tal conceito foi empregado desde o início do século XX. O autor cita, ainda, o exemplo da Alemanha, “que se tornou uma exigência para dissertações de doutorado que fossem impressas e cópias colocadas em todas as bibliotecas universitárias nacionais” (Powell, 2004, p. 7). Uma variável considerada, e não extremamente explícita, diz respeito ao valor financeiro inerente da necessidade de impressão de toda a tese, como um fator de concessão ou premiação. Assim, a disseminação do modelo de tese PhD by Publication - PHDP, em certa medida, foi impulsionado por um interesse fundamentalmente pragmático no custo (Powell, 2004).

Peacock (2017) constata o estudo desenvolvido por alguns autores e que demonstram uma dialética interessante. De fato, quando consideramos o (PhDP), urge uma compreensão do candidato que define publicações que são planejadas e criadas como suas contribuições para o doutorado em mente, em um sentido progressivo e ascendente. No sentido retrospectivo, o candidato desenvolve um exame minucioso de publicações concluídas, visando o amparo dos seus resultados.

Badley (2015) explica ainda que, um (PhD) por publicação é concedido a um candidato cuja tese consiste inteiramente ou predominantemente em artigos arbitrados e publicados em revistas ou livros que já são de domínio público. Igualmente, o candidato egresso de um doutorado nessa modalidade acadêmica pode incorporar um amplo portfólio de publicações de qualidade e habilidades estratégicas para a atuação profissional. Não obstante, em outro extremo, não podemos desconsiderar que um título concedido pode ser revogado (Hart, 2004), diante da constatação de plágio persistente e crônico, dados fraudulentos, resultados flagrantemente distorcidos/alterados ou desvios de confidencialidade dos dados, índices de similaridade apontados por alguns softwares, por exemplo, o Turnitin9 (Bretag; Mahmud, 2009).

Por outro lado, Brien (2008) estabelece uma interessante comparação qualitativa entre a pesquisa desenvolvida em um doutorado tradicional e de um (PhD by Publication). De fato, quando examina os benefícios e desafios de tal modalidade, Brien (2008) consegue registrar uma nova dialética de interação entre o aluno e do orientador da pesquisa. De modo particular, do ponto de vista dos benefícios, o candidato consegue adquirir uma reputação acadêmica e respeito mais rapidamente em seu campo de atuação profissional. Brien (2008) assinala o seguinte processo standard na pesquisa em nível de doutorado.

Trabalhar para a publicação pode focar tanto o candidato quanto o orientador em todo o processo de pesquisa, incluindo o ponto final da comunicação dos resultados; durante a interface com o pessoal editorial é uma forma de tentar combater o isolamento que muitos caracterizam como típico da experiência de doutorado (Brien, 2008, p. 6).

Durling (2013) comenta que a concessão do título de Philosophiae Doctor por publicação (PhD by Publication) concedida por universidades do Reino Unido compara e contrasta com as melhores práticas em PhDs convencionais. “Diferentemente do PhD doutorado convencional, que geralmente é feito no início da carreira de um pesquisador, o PhD by Publication pode ser obtido após uma vida inteira de pesquisa” (Durling, 2013, p. 1527). O autor recorda a experiência acumulada da Universidade por séculos. Hodiernamente, deparamos que ocorre uma profusão de terminologias relacionadas com antigo Philosophiae Doctor.

Diante de tal diversidade, o autor recorda que alguns elementos ainda costumam ser considerado a fim de admissão em um doutorado no Reino Unido: “exames que devem ser prestados; bem como os tipos de estruturas metodológicas que são aceitáveis dentro de cultura particular da universidade” (Durling, 2013, p. 1527). De modo inconteste, em ambas as modalidades, conseguimos divisar um itinerário acadêmico comum, do modo que explica a seguir Durling (2013).

O PhD moderno é tipicamente visto como demonstrando domínio sobre uma área estreita de investigação e, por meio da persistência em pesquisa rigorosa, para fazer uma contribuição original ao conhecimento. O doutorado é principalmente um treinamento sobre como conduzir pesquisas. O período de estudo geralmente é acompanhado pela orientação informada de um ou mais supervisores, algum treinamento em metodologia relevante e a aquisição de habilidades em estudo avançado. Um programa de pesquisa é proposto pelo candidato e formalmente acordado pela universidade anfitriã, antes que o estudo principal seja realizado. O resultado é geralmente uma tese vinculada que é examinada por um ou mais examinadores externos e, posteriormente, por um exame oral do pesquisador doutor (Durling, 2013, p. 1528).

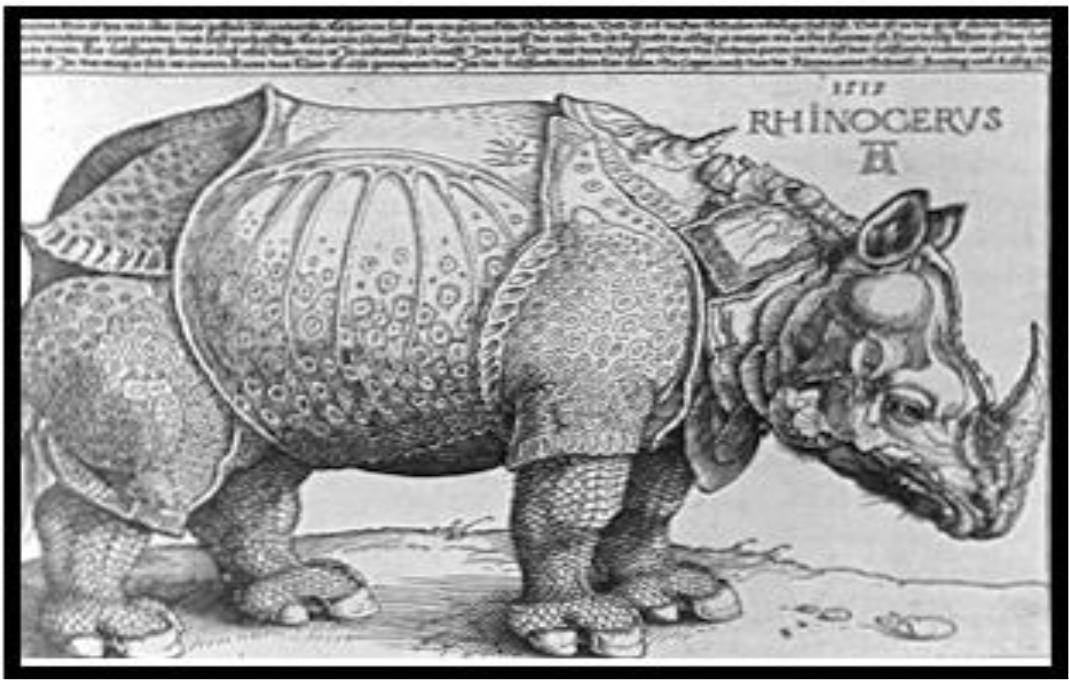

Antes de finalizarmos a seção atual, resgatamos uma argumentação indicada no trabalho de Judensnaider (2011) e que desenvolve uma discussão histórica em torno dos fenômenos ‘cópia’ e ‘plágio’, essencialmente buscando demarcar o período renascentista. Judensnaider (2011) resgata o pensamento de um autor dos anos 50, quando relatou que um espécime indiano de rinoceronte foi presenteado pelo Sultão de Guzerat à Missão Portuguesa na Índia, e chegou em Lisboa no ano de 1515. Com base na descrição de um artista português, Albrecht Dürer (1471 - 1528), artista, matemático e ilustrador alemão, concebeu um desenho sobre tal fera, todavia, sem nunca ter visto e/ou observado um rinoceronte, vivo ou morto.

Por conseguinte, Judensnaider (2011, p. 162) acentua que “essa representação do rinoceronte teria sido aceita como legítima por mais de dois séculos”. Sem desconsiderar o fato de que, inúmeros outros indivíduos descreveriam uma representação análoga, por influência tácita e imediata do desenho de Dürer!

Fonte: Rinoceronte de Dürer (Wikipédia).

Figura 1 Figura de um rinoceronte ilustrado pelo artista alemão Albrecht Dürer (1471 - 1528)

Embora se respeitando os limites e imprecisões de uma descrição verbal do observado, quando comparamos com uma linguagem técnica e científica, por vezes, ocorre convergência entre a teoria e a observação direta. Ademais, como explica Judensnaider (2011, p. 163), “não há distância entre o que existe e o que é dito”.

Com amparo desse argumento, Judensnaider (2011) envereda no contexto da noção de autoralidade no sentido de propriedade intelectual, posto que, poderíamos conceber o questionamento se as cópias de Dürer como sendo práticas ordinárias de plágio? Que podemos dizer a respeito dos indivíduos que copiaram as ilustrações de Albrecht Dürer agindo como se autores tivessem sido?

Com o interesse precípuo de contrastar o dilema proposto por Judensnaider (2011), trazemos algumas explicações de Resnick (1998) que auxiliam nosso entendimento sobre a estrutura de funcionamento e hierarquização que se constitui em torno da pesquisa acadêmica que, hodiernamente, possui maior característica fundamentada por uma prática colaborativa (Betancourt; Jochem; Otner, 2023). Com efeito, no excerto abaixo, Resnick (1998) identifica uma cadeia hierárquica inerente a um grupo de pesquisa, que principia com um pesquisador sênior e mais experiente, findando com alunos de graduação.

Os grupos de pesquisa geralmente têm uma estrutura hierárquica: um pesquisador sênior supervisiona o grupo; ela (ou ele) geralmente atua como diretora de um laboratório no qual a pesquisa é conduzida. Em uma universidade, o diretor de um grupo de pesquisa pode ter o título de “professor”. Subordinados (ou pesquisadores juniores) incluem assistentes de pesquisa e associados, que podem ter os títulos de “professor associado” ou “professor assistente” em uma universidade. Alunos de pós-doutorado, alunos de pós-graduação, alunos de graduação e assistentes técnicos ocupam os lances inferiores da escada. Os alunos de pós-doutorado auxiliam os professores nas pesquisas e conduzem suas próprias pesquisas (Resnick, 1998, p. 38).

Cabe distinguir que, nesse último caso, consideramos um contexto imperativo de utilização de uma linguagem técnica e precisa, não obstante, não apartada de pragmatismo e determinados valores conflitantes com os sublimes interesses da pesquisa, produção de conhecimento e avanço da Ciência. Com amparo do pensamento de Resnick (1998) que descreve uma verdadeira estrutura hierárquica de um grupo de pesquisa, que nos moldes do modelo de nossas universidades, envolve: pesquisador sênior → alunos de pós-doutorado → alunos de doutorado → alunos de mestrado → alunos de graduação.

Ao estabelecermos um contraponto, recordando o exemplo fornecido por Judensnaider (2011), qual seria a distância entre as ideias introduzidas pelo pesquisador sênior, entre as ideias compartilhadas, nível após nível, em uma escala decrescente e que finda, naturalmente, com os alunos de graduação?

Estariam esses alunos em posição correspondente e/ou análoga aos indivíduos que copiaram inadvertidamente as ilustrações de Dürer, agindo como se autores tivessem sido das ideias originais transmitidas pelo pesquisador?

Parafraseando o pensamento do dramaturgo inglês e crítico literário, cujo pensamento de vanguarda concedemos ênfase em epígrafe, de Thomas Eliot (1888 - 1965) conseguiríamos identificar/distinguir os poetas maduros e os poetas imaturos? Até que nível aceitável de distanciamento das ideias originais dos star scientists?

Considerações finais

Nas seções predecessoras buscamos elaborar uma discussão teórica em torno da noção de plágio, assinalando tal noção ou fenômeno deletério para a cultura acadêmica, não apenas situando-o no passado remoto, cujas raízes e inúmeros episódios, em diferentes culturas e países, atestam sua gênese e seu significado não estático. Do ponto de sua atualidade, se verifica o caráter de essencialidade da atuação das instituições de ensino superior (IES) no Brasil, com o escopo do desenvolvimento de políticas e ações para seu combate eficiente.

Por conseguinte, buscamos imprimir ênfase nas formas de sua manifestação no ambiente acadêmico e que, de modo inexorável, envolve o acúmulo de problemas relacionados com a prevenção da integridade em pesquisa. Inúmeros argumentos fortalecem a constatação de inexequibilidade de evitar sua manifestação, sobretudo, diante da constatação de novas formas ou categorias (Tabelas 1 e 2) e que, recorrentemente, a tecnologia se configura como instrumento necessário.

Outro viés estruturante de nossa argumentação envolve sua compreensão estreita com a noção de Philosophiae Doctor e, como consequência de outras variantes, considerar o (PhD by Publication - PHDP). Nesse cenário, a busca fundamental pela pesquisa original, o ambiente de pressão que afeta pesquisadores e estudantes, em se tratando de uma tese de doutorado, por exemplo, determina uma cadeia de relações, nomeadamente, nos grupos de pesquisa e nas relações entre aluno e orientador. Com efeito, com um expediente semelhante ao de Brien (2008), quando correlacionamos os benefícios e desafios impostos para o desenvolvimento de pesquisa, no caso do (PHDP), poderíamos inferir que possibilidades de ocorrência do plágio diminuem, significativamente, pelo fato não apenas da consolidação de um novo pesquisador no cenário de pesquisa, mas, também, que sua reputação, consequência do impacto dos trabalhos, se apresenta respaldada pelo prestígio de um pesquisador sênior. Outrossim, a constatação de uma lógica sistêmica de conectividade científica dos trabalhos que respaldam um PHDP concorre para o fortalecimento da integridade acadêmica.

Finalmente, ao passo que a noção de plágio e violação dos direitos autorais recobre um longo período histórico, novas formas registradas de sua manifestação, como, por exemplo, em correspondência com a noção de paráfrase10, uma linha divisória do que se admite como aceitável e não aceitável, não pode prescindir de uma definição robusta, bem como de vigilância constante de sua ocorrência. De toda forma, resgatando o argumento fortuito de Hart (2004), assim como a licença para dirigir de um mal condutor poderá ser revogada. Semelhantemente, o mesmo pode ocorrer com um P.h.D. concedido de doutorado!