Introdução

A pandemia causada pelo coronavírus (2019-nCoV, posteriormente denominado SARS-CoV-2; no Brasil, comumente chamada de COVID-19) produziu efeitos devastadores em vários setores da atividade humana e da organização social, impondo desafios de enfrentamento, que visam minimizar suas consequências dentro do limite de segurança estabelecido pelos órgãos sanitários instituídos, entre elas, o distanciamento social e a suspensão das atividades escolares presenciais. Mais de 150 países e milhões de estudantes ficaram sem aula com o fechamento parcial ou total de escolas e universidades.

Apesar da devastação e morte em todos os países do mundo, os impactos não são sentidos e enfrentados da mesma maneira. O processo de globalização econômica gerou riquezas e tecnologias que não são compartilhadas de forma equitativa. Houve, portanto, a socialização das consequências de um projeto político-econômico globalizador e a privatização das riquezas e tecnologias (Fontes, 2010). O que é considerado uma crise sanitária em alguns países e regiões se transforma em uma crise humanitária em outros, devido à desigualdade socioeconômica avassaladora.

A amplificação dessas tensões dilacera a organização social e explicita contradições e crises que precisam ser enfrentadas com a máxima urgência, se considerarmos a emergência de novas pandemias e o acirramento das incongruências do capitalismo diante de catástrofes e crises humanitárias (SANTOS, 2020). A pandemia de COVID-19 evidenciou o enfraquecimento de um projeto político global não produzido, com a globalização das trocas econômicas, a concentração de riquezas e a distribuição injusta da renda produzida pelos países. Além disso, a disseminação de desinformação, diante de um crescimento exponencial de novas tecnologias da informação cada vez mais massificadas, o colapso ambiental, a impossibilidade de uma agenda efetiva de enfrentamento e preservação das fontes de recursos naturais e do bem-estar físico dos habitantes do planeta, a aversão à política e a projetos comuns, dentre tantos outros (Lima; Buss; Paes-Sousa, 2020), aumentaram o drama dos desfavorecidos economicamente.

Do mesmo modo, no Brasil, a desigualdade socioeconômica, o isolamento geográfico da população em áreas de difícil acesso e a má distribuição de renda são extremamente desiguais (Massimo, 2013). Assim, as políticas públicas de auxílio sanitário e humanitário no Amazonas enfrentaram e enfrentam desafios que não são novos. A invisibilização de grande parte da população vulnerável e a homogeneização dessas políticas têm produzido exclusão, sofrimento e morte. Não há, portanto, nas regiões afastadas da região metropolitana de Manaus, capital do Amazonas, a presença efetiva do Estado em políticas de desenvolvimento humano, que considerem as particularidades e os desafios de cada região (Gonçalves; Domingos, 2019).

Neste artigo, iremos explicitar e analisar como a desigualdade socioeconômica, os desafios geográficos e os descompassos das políticas públicas de acesso e permanência de jovens estudantes no interior do estado do Amazonas durante a pandemia agravaram, ainda mais, o cenário educacional, promovendo uma inclusão perversa, que favorece a perpetuação de injustiças sociais, ocasionadas pela gestão pública alienada das questões histórico-sociais que constituem o Amazonas e a sua população. Entende-se por inclusão perversa, portanto, a aparente inclusão social que camufla exclusões (Sawaia, 2014).

Por conseguinte, este artigo visa evidenciar de que forma o serviço educacional oferecido aos jovens e adultos universitários (urbanos, quilombolas, ribeirinhos e indígenas) durante a pandemia afetou a efetivação do direito à educação de qualidade no interior do Amazonas. Diante das muitas determinações que constituem o fenômeno abordado e dos limites deste texto, iremos delimitar ao ensino remoto no período da pandemia no interior do estado do Amazonas, explicitando, contudo, os nexos com a totalidade concreta em que se encontra a população vulnerável nessa região e a inclusão perversa promovida pelo Estado.

O contexto amazônico

Crises sanitárias e humanitárias: um prognóstico desafiador para o Amazonas

O Amazonas é o maior estado do Brasil em extensão territorial e áreas de floresta tropical e biodiversidade preservadas. De acordo com os dados mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2021, a população estimada do estado era de, aproximadamente, 4.296.000 habitantes. Ainda, o Amazonas é considerado, por muitos, como o “pulmão do mundo”. A regulação do clima do planeta Terra é atribuída, não exclusivamente, à preservação da Floresta Amazônica, quanto à produção de oxigênio e armazenamento de carbono. No entanto, o Amazonas enfrenta contradições irreconciliáveis com o seu potencial desenvolvimento sustentável.

A partir das informações produzidas pela Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílio (PNAD), o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) realizou um levantamento para analisar a pobreza e miséria nos estados brasileiros. Conforme o Instituto Jones dos Santos Neves (IJNS), o Amazonas, no ano de 2022, é o segundo estado com maior percentual (59,7%) de pessoas que vivem em situação de pobreza (Ijns, 2023).

É importante ressaltar que o Amazonas não pode ser considerado um estado pobre, mas sim com uma grande parcela de sua população vivendo na pobreza, que não é resultado da escassez de recursos. O Amazonas possui enormes riquezas socioambientais potenciais, capazes de suprir as necessidades para eliminar a pobreza entre a sua população. Além disso, a intensidade da pobreza está relacionada, dentre outros fatores, à concentração de renda produzida pelo desenvolvimento socioeconômico brasileiro extremamente desigual (Diniz, 2005; Henriques, 2000).

Outro grave problema no Amazonas é o desmatamento, que é causado, principalmente, pela ação humana, como a expansão da agropecuária e o uso indiscriminado da madeira. Os impactos ambientais incluem a extinção de espécies de animais, desequilíbrio no ciclo natural dos rios e mudanças na temperatura, que também são um impacto importante, pois as árvores ajudam a regular a temperatura da região e a absorver o dióxido de carbono da atmosfera (Carneiro; Silva, 2022; Chaves, 2022; Iberdrola, 2021). Além disso, os impactos dos incêndios florestais constituem diversas vulnerabilidades dos sistemas socioambientais, que produzem adoecimento na população amazônica (Gonçalves; Castro; Hacon, 2012).

Assim, enchentes e vazantes históricas dos rios no Amazonas têm sido frequentes e impactado as comunidades ribeirinhas, a economia e o meio ambiente da região (Souza; Almeida, 2010), alterando o hábitat natural de animais e plantas e aumentando a proliferação de doenças transmitidas pela água (Pinheiro, 2023; Sato, 2021).

O desmatamento da Floresta Amazônica pode ter consequências graves para a saúde pública, incluindo o surgimento de novas pandemias. A destruição da floresta é capaz de aumentar o contato entre humanos e animais selvagens, o que pode elevar o risco de transmissão de doenças zoonóticas para humanos. Além disso, provoca a perda de biodiversidade, afetando a capacidade de resposta dos ecossistemas a doenças e outros estressores ambientais (Lemos; Silva, 2011).

O acesso à saúde para a população ribeirinha, quilombola e indígena é um desafio para o Sistema Único de Saúde (SUS), por questões geográficas, mas também pela assimetria e a verticalidade na gestão da saúde, mesmo em Manaus (Garnelo; Sousa; Silva, 2017). As questões estruturais dos serviços de saúde, de fluxos do funcionamento do sistema, subfinanciamento e problemas com o processo de referenciamento acarretam prejuízos para o acesso da população (Almeida et al., 2022).

Outra questão importante é o saneamento básico no Amazonas. De acordo com um relatório do Instituto Trata Brasil (Instituto Trata Brasil; Go Associados, 2023), o Amazonas tem o pior saneamento básico do Brasil, com nove cidades localizadas na Amazônia Legal entre as 20 piores do país. Isso ocorre devido às desigualdades regionais e à falta de infraestrutura adequada em algumas áreas; o abastecimento de água, esgotamento sanitário e gerenciamento de resíduos sólidos são alguns dos principais desafios (Alves; Pereira, 2022).

O garimpo ilegal e o tráfico de drogas são problemas graves na região amazônica, incluindo o estado do Amazonas. Facções criminosas, como o Primeiro Comando da Capital (PCC), a Família do Norte (FDN) e o Comando Vermelho (CV), controlam o tráfico de drogas na região e financiam crimes ambientais, como o garimpo e a extração ilegal de madeira (Machado, 2023). A região amazônica é uma rota para o escoamento de cocaína, o que tem aumentado a criminalidade e acirrado conflitos na região, dentre eles, a prostituição infantil, o tráfico de drogas, pessoas e madeira (Bbc News Brasil, 2022).

Ensino superior e pandemia de COVID-19 no Amazonas

No dia 5 de maio de 2023, após 40 meses desde o seu início, a Organização Mundial de Saúde (OMS) decretou o fim da pandemia de COVID-19. Levará um tempo para que pesquisadores dimensionem os impactos na educação, particularmente no ensino superior. Poucos foram os trabalhos encontrados nas plataformas de pesquisa científica Google Acadêmico, Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Oasis Brasil.

Em pesquisa realizada, professores da educação básica e superior no Amazonas apontaram que o ensino remoto emergencial foi excludente para a maioria dos alunos e imposto sem um processo de reflexão e avaliação da situação econômica, social, logística, cultural, formativa e de acesso à internet de professores e alunos (Negrão et al., 2022).

A pandemia trouxe diversos desafios para as Instituições de Ensino Superior (IES) da Amazônia. A necessidade de adaptação rápida ao ensino remoto e a falta de infraestrutura adequada foram alguns dos principais obstáculos enfrentados. Além disso, a falta de acesso à internet e a falta de familiaridade com as tecnologias digitais também foram apontadas como dificuldades significativas (Gusso et al., 2020).

É necessário, portanto, formar professores para o adequado uso dessas tecnologias, a fim de evitar que o digital se torne um fator de desigualdade social e exclusão. Portanto, não é possível detalhar as ações tomadas para lidar com os desafios da pandemia. O texto destaca os desafios enfrentados pelas IES da Amazônia durante a pandemia de COVID-19, como a adaptação ao ensino remoto e a falta de infraestrutura adequada. Também ressalta a importância de investir em tecnologias digitais e formação de professores, para evitar a exclusão digital (Gusso et al., 2020).

Para enfrentamento da emergência de saúde pública, o Governo Federal editou a Medida Provisória nº 934 (Brasil, 2020a), que estabeleceu normas excepcionais para o ano letivo da educação básica e do ensino superior.

Sendo assim, o Conselho Nacional de Educação, por meio do Parecer nº 5/2020 (Brasil, 2020b), regulamentou a organização do calendário escolar e o cômputo de atividades não presenciais, para fins de cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da pandemia da COVID-19, com tais justificativas: dificuldade para reposição de forma presencial da integralidade das aulas suspensas ao final do período de emergência, com o comprometimento do calendário escolar de 2021 e, eventualmente, também de 2022; retrocessos do processo educacional e da aprendizagem dos estudantes submetidos a longos períodos sem atividades educacionais regulares, tendo em vista a indefinição do tempo de isolamento; danos estruturais e sociais para estudantes e famílias de baixa renda, como stress familiar e aumento da violência doméstica para as famílias, de modo geral; abandono e aumento da evasão escolar (Brasil, 2020a).

Ainda, o Parecer nº 5/2020 recomendou que as IES adotassem a substituição de disciplinas presenciais por aulas não presenciais, incluindo as avaliações (Brasil, 2020b). A Universidade do Estado do Amazonas (UEA), por meio da Nota Técnica nº 001/2020 PROGRAD/UEA, reorganizou o calendário acadêmico de 2020 com a possibilidade de cômputo de atividades não presenciais, para fins de cumprimento da carga horária dos componentes curriculares dos cursos, orientando, assim, o ensino remoto em todas as unidades, centros e núcleos da Universidade em todo o estado do Amazonas. Delineiam-se, assim, vários desafios educacionais inéditos, que precisam ser compreendidos e avaliados.

Sobre a dialética inclusão/exclusão

As artimanhas da exclusão são estratégias utilizadas para manter determinados grupos da sociedade em situação de marginalização e desigualdade. Podem ser de natureza política, econômica, social e cultural, e são utilizadas para perpetuar a exclusão e a desigualdade social. Entre as mais comuns, podemos citar a discriminação racial, de gênero, de orientação sexual, de classe social e de origem geográfica. Essas formas de discriminação são utilizadas para excluir determinados grupos da sociedade do acesso a recursos e oportunidades, como emprego, educação, saúde e moradia (Sawaia, 2014).

Outra artimanha comum é a culpabilização dos excluídos, que são responsabilizados por sua própria situação de exclusão, muitas vezes utilizada para justificar políticas públicas excludentes e deslegitimar as demandas dos grupos excluídos por direitos e igualdade. Além disso, a exclusão social é, muitas vezes, naturalizada e invisibilizada, tornando-se parte da ordem social estabelecida, sendo vista como algo inevitável e natural, dificultando a mobilização social para a promoção da inclusão e da igualdade (Sawaia, 2014).

A inclusão perversa é um conceito que se refere a uma forma de inclusão que, apesar de aparentemente positiva, pode ser prejudicial e excludente para determinados grupos da sociedade. Isso ocorre quando a inclusão é baseada em critérios que reforçam a desigualdade social, como a meritocracia e a competição, e não leva em consideração as diferenças e desigualdades existentes entre os grupos. Por exemplo, pode ocorrer quando políticas públicas de inclusão são baseadas em critérios de mérito, como notas em provas ou desempenho acadêmico, sem levar em consideração as desigualdades socioeconômicas e culturais que afetam o acesso a recursos e oportunidades. Isso pode levar a uma exclusão ainda maior dos grupos mais vulneráveis, que não têm as mesmas condições para competir em igualdade (Sawaia, 2014).

Para evitar a inclusão perversa, é necessário adotar uma abordagem mais ampla e inclusiva, que leve em consideração as diferenças e desigualdades existentes entre os grupos, e que promova políticas públicas que garantam o acesso de todos a recursos e oportunidades. Isso requer uma mudança de paradigma, que valorize a diversidade e a inclusão como princípios fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária (Sawaia, 2014).

Procedimentos metodológicos

Trata-se de uma pesquisa de campo, de abordagem quantitativa, descritivo-analítica, com os discentes de uma universidade pública do interior do Amazonas.

Lócus da pesquisa

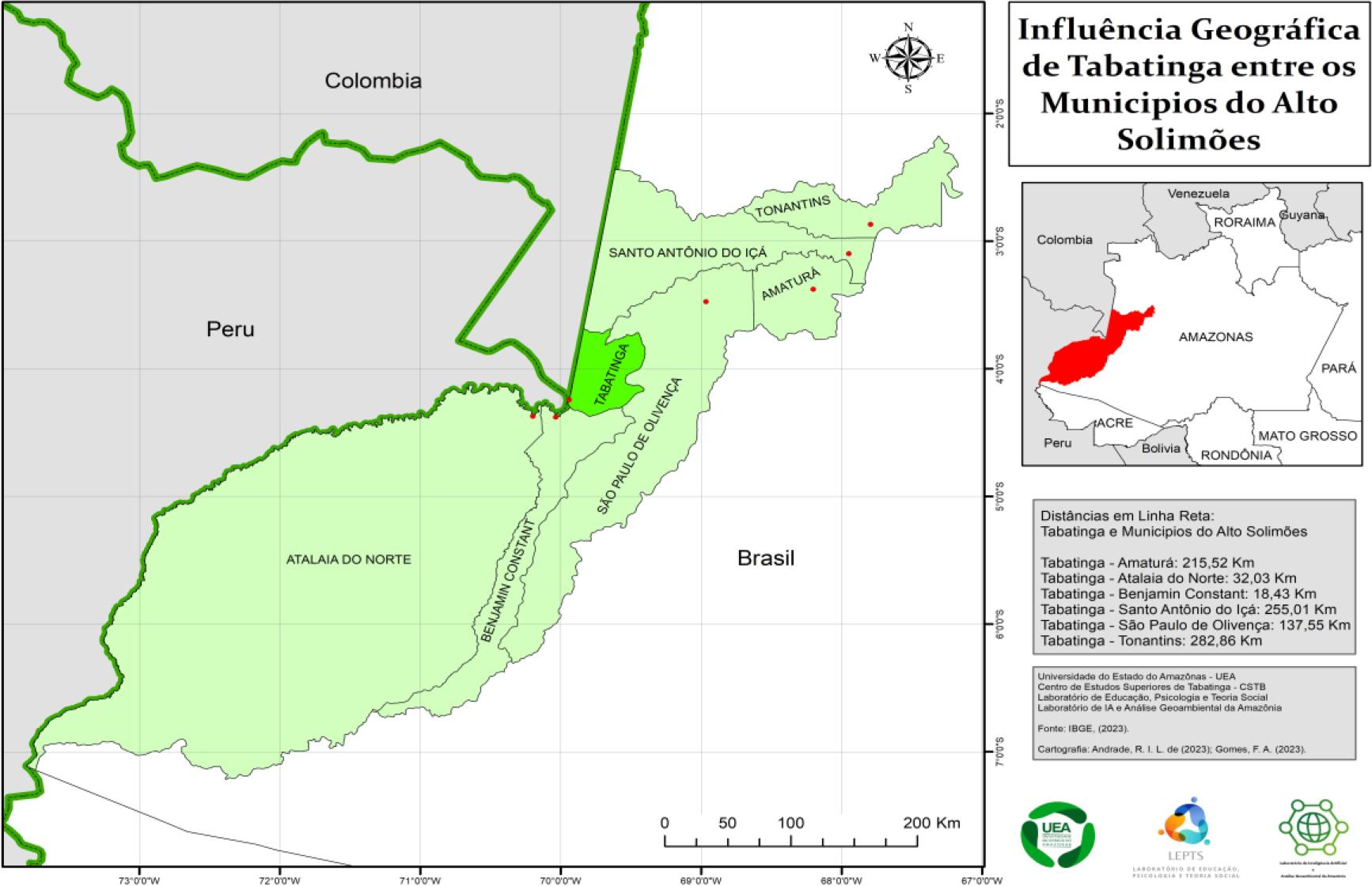

A pesquisa foi realizada no Centro de Estudos Superiores de Tabatinga (CEST), da UEA (Figura 1), localizada no bairro Centro, no município de Tabatinga, onde são oferecidos cursos de licenciatura em Ciências Biológicas, Geografia, Letras - Língua Portuguesa, Matemática, Pedagogia, Pedagogia - Licenciatura Intercultural Indígena. Atualmente, estão matriculados no CEST 1.410 discentes, oriundos dos diversos municípios que constituem a região do Alto Solimões, no estado do Amazonas.

Participantes da pesquisa

Participaram 143 universitários, entre 18 e 44 anos (M=23,5; DP=5,1), 58,7% eram mulheres cisgênero, e 40,5% homens cisgênero. Em relação à raça, 67,1% autodeclarados pardos, 19% indígenas. De acordo com o curso, 30% cursam Ciências Biológicas, 26,5% Pedagogia e 20,9% Letras habilitação em Língua Portuguesa.

Procedimentos de produção das informações

As informações da pesquisa foram produzidas por meio de um formulário online autoaplicável na plataforma Google Forms, que possibilita maior disponibilidade para resposta e facilidade de propagação. Os participantes foram recrutados por meio da divulgação de convite em redes sociais - Facebook, WhatsApp, Telegram, Twitter, Instagram e Gmail -, com descrição do público-alvo. Considerando as condições materiais dos discentes e a precariedade do serviço de internet na região do Alto Solimões, foram disponibilizados computadores com acesso à internet na Universidade, para que pudessem acessar, preencher e enviar as informações.

O formulário foi disponibilizado por meio do acesso ao link, e seu tempo de disponibilidade foi de três meses; a primeira instrução foi a informação quanto ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Aos participantes que responderam ao questionário, foi enviado um e-mail, contendo a cópia do TCLE. Esse estudo foi desenvolvido com a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UEA.

Resultados e discussões

A partir da análise das informações, foram produzidas tabelas que explicitam a constituição do grupo pesquisado e as condições de acesso ao ensino superior remoto no período da pandemia de COVID-19, no CEST.

Tabela 1 Caracterização sócioidentitária dos discentes

| Categoria | Amostra total | |

|---|---|---|

| n | % | |

| Gênero | ||

| Feminino | 84 | 58,7 |

| Masculino | 58 | 40,5 |

| Outros | 1 | 0,8 |

| Orientação sexual | ||

| Heterossexual | 123 | 86,0 |

| Homossexual | 9 | 6,2 |

| Bissexual | 10 | 6,9 |

| Assexual | 1 | 0,6 |

| Raça | ||

| Parda(o) | 96 | 67,1 |

| Preta(o) | 4 | 2,7 |

| Branca(o) | 12 | 8,3 |

| Indígena | 28 | 19,5 |

| Amarela(o) | 3 | 2 |

Fonte: Autores (2023).

No que diz respeito ao gênero, a maioria dos participantes (58,7%) se identificou como “feminino”, enquanto os participantes masculinos representaram 40,5% da amostra. Além disso, uma pequena parcela (0,8%) se identificou como “outros”. Esses dados evidenciam uma predominância do gênero feminino na amostra estudada.

Em relação à orientação sexual, a grande maioria dos participantes (86,0%) se declarou “heterossexual”. Isso indica que a maioria das pessoas na amostra possui uma orientação sexual tradicionalmente considerada como a norma. No entanto, é importante ressaltar que também houve participantes que se identificaram como “homossexuais” (6,2%), “bissexuais” (6,9%), e até mesmo “assexuais” (0,6%). Essa diversidade de orientações sexuais na amostra demonstra a importância de considerar a inclusão e o respeito à diversidade sexual.

Em relação à raça, a categoria mais representada na amostra foi “parda(o)”, com 67,1% dos participantes. A categoria “indígena” também teve uma presença significativa, representando 19,5% dos participantes. Por outro lado, as categorias “preta(o)” e “branca(o)” tiveram uma representação menor, com 2,7% e 8,3%, respectivamente. Além disso, houve alguns participantes (2%) que se identificaram com a raça “amarela(o)”.

Esses dados sobre raça revelam a diversidade étnica presente na amostra estudada, destacando a representatividade dos grupos pardos e indígenas. Essa diversidade étnico-racial é uma característica importante para compreender as particularidades e desafios enfrentados pelas diferentes comunidades no contexto do ensino superior amazônico.

A pandemia atingiu, de maneira distinta, diferentes grupos, etnias e gêneros, evidenciando vulnerabilidade social, interseccionalidade com raça e invisibilidade étnica (Souza; Melo; Araújo, 2022). Pensar em uma pandemia homogênea e linear é desconsiderar as peculiaridades do contexto amazônico, a começar pela maior participação indígena nesse estudo. Os determinantes sociais dos povos indígenas são pouco retratados nos diferentes estudos, tampouco durante o período da pandemia, ainda mais no acesso às aulas remotas.

Tabela 2 Caracterização do acesso à internet no ensino remoto

| Categoria | Amostra total | |

|---|---|---|

| Possui internet para acompanhamento das aulas | n | % |

| Sim | 99 | 69,3 |

| Não | 44 | 30,7 |

| Internet adequada para acompanhamento das aulas remotas | ||

| Sim | 11 | 7,6 |

| Não | 132 | 92,3 |

| Tipo de internet | ||

| Dados móveis | 126 | 88,1 |

| Wi-fi | 2 | 1,3 |

| Não possuo internet | 14 | 10,3 |

Fonte: Autores (2023).

A partir dos dados apresentados, podemos observar a situação do acesso à internet para o acompanhamento das aulas no contexto da amostra estudada.

Em relação à disponibilidade de acesso à internet, constatamos que cerca de 69,3% dos participantes possuem acesso, enquanto 30,7% afirmam não ter essa possibilidade. Essa discrepância evidencia um desafio significativo, enfrentado por quase um terço dos estudantes, que foram privados do acesso à internet para acompanhar as aulas durante a pandemia. Essa falta de conectividade pode levar a uma exclusão digital, impedindo esses alunos de participarem plenamente do ensino remoto e comprometendo o seu direito à educação de qualidade.

Além disso, quando consideramos a adequação da internet para o acompanhamento das aulas remotas, a situação se agrava. Apenas 7,6% dos participantes consideram sua conexão à internet adequada, enquanto uma expressiva maioria de 92,3% afirma não ter uma conexão adequada para esse fim. Essa falta de adequação está relacionada a questões como velocidade de conexão, instabilidade ou limitações técnicas, o que impediu os estudantes de participarem plenamente das atividades acadêmicas virtuais.

Quanto ao tipo de internet utilizado pelos participantes, os dados mostram que a maioria (88,1%) depende de dados móveis para acessar as aulas remotas, enquanto apenas 1,3% com acesso wi-fi. Aqueles que não possuem acesso à internet representam 10,3% da amostra. Esses números revelam uma alta dependência de conexões móveis, que podem ser mais instáveis e limitadas em termos de velocidade e quantidade de dados disponíveis.

Essa realidade de acesso limitado à internet e falta de conexão adequada evidencia a desigualdade de oportunidades educacionais enfrentada pelos estudantes nesse contexto de ensino remoto. A falta de acesso à internet ou a conexão precária são fatores que impactam diretamente a capacidade dos alunos de participarem ativamente das aulas, acessarem materiais de estudo e interagirem com professores e colegas.

Como política de acesso e permanência de estudantes no período da pandemia no ensino superior, a UEA disponibilizou aos alunos de baixa renda smartphones e chips de celular da empresa Claro, para que pudessem acessar as aulas de maneira remota. No entanto, essa política demonstrou-se catastrófica, pois o sinal 4G de telefonia não é estável na região e os dados móveis são quase inexistentes. Com o fechamento da Universidade, muitos acadêmicos tiveram que retornar para seus municípios de origem, agravando ainda mais a possibilidade de acesso, pois, em localidades remotas, não há sinal de telefonia (Figura 1).

A necessária crítica a essa política revela o total desconhecimento da gestão superior dos desafios enfrentados pelos estudantes do interior do Amazonas. Em nenhum momento, os docentes e discentes dos centros presentes no interior do estado foram consultados ou ouvidos para o delineamento dessas políticas. Tratou-se de uma decisão arbitrária e vertical, que, aparentemente, pode ser considerada válida e eficiente, mas, na prática social, produz desigualdade e isolamento, além de culpabilizar os discentes que, uma vez com chips e smartphones, teriam as condições necessárias para a participação nas aulas remotas. Pode-se visualizar, portanto, a constituição do que, neste artigo, chamamos de inclusão perversa.

A pandemia evidenciou ainda mais a importância de garantir a igualdade de oportunidades educacionais, mesmo em situações adversas. É fundamental que sejam adotadas políticas e ações concretas para superar as barreiras impostas pela falta de acesso à internet e proporcionar a todos os estudantes as condições necessárias para uma educação de qualidade, mesmo em tempos de ensino remoto, ouvindo-os e financiando ações a partir de demandas concretas. Somente assim poderemos garantir que o direito à educação seja efetivamente alcançado por todos os estudantes, independentemente de suas condições socioeconômicas e geográficas.

Observa-se que o uso de tecnologia em processos de ensino-aprendizagem deve ser considerado a partir dos significados e valores sociais, com foco na inclusão e na potencialidade para educação (Saldanha, 2020). Projetos tecnicistas e excludentes, que consideram momentos de vulnerabilidade, como oportunidades mercadológicas para obtenção de vantagem, contradizem os pressupostos de democratização do ensino.

A pandemia apresentou um cenário de intensas contradições no uso de tecnologias. Alguns defensores tecnicistas (oportunistas) do mercado educacional vislumbraram oportunidades de ganhos financeiros; no entanto, do lado vulnerável, dificuldades de acesso, invisibilidade e aumento do abismo social, que ocorrem quando não há direitos iguais.

Tabela 3 Variáveis avaliativas do ensino remoto

| Autoavaliação no ensino remoto | Amostra total | |

|---|---|---|

| n | % | |

| Ruim/Regular | 113 | 78,9 |

| Bom/Ótimo/Excelente | 30 | 21,1 |

| Avaliação do esforço dos docentes no ensino remoto | ||

| Ruim/Regular | 78 | 54,4 |

| Bom/Ótimo/Excelente | 65 | 45,6 |

| Metodologia para o ensino remoto | ||

| Ruim/Regular | 96 | 67 |

| Bom/Ótimo/Excelente | 47 | 33 |

| Avaliação do grau de afetação que a pandemia produziu na organização da vida acadêmica | ||

| Pouco/Nem pouco, nem muito | 31 | 22 |

| Muito/Bastante | 112 | 78 |

| Avaliação do apoio da Universidade durante o ensino remoto | ||

| Ruim/Regular | 102 | 71,2 |

| Bom/Ótimo/Excelente | 41 | 28,8 |

| Dificuldade(s) para acompanhamento das aulas remotas | ||

| Internet/Equipamentos | 120 | 83,8 |

| Organização do tempo | 10 | 8,1 |

| Aspectos de saúde mental (dificuldades de concentração/ansiedade) | 10 | 8,1 |

Fonte: Autores (2023).

A análise dos dados apresentados revela importantes aspectos relacionados ao ensino remoto durante a pandemia, considerando a autoavaliação dos estudantes e os desafios enfrentados nesse contexto.

Em relação à autoavaliação no ensino remoto, observa-se que uma parcela significativa dos participantes (78,9%) considera sua experiência “ruim” ou “regular”. Isso demonstra que muitos estudantes enfrentaram dificuldades e tiveram uma percepção negativa em relação ao ensino remoto. Essa avaliação está relacionada ao isolamento geográfico, situações de vulnerabilidade socioeconômica (muitos deles só tinham as refeições que eram servidas no restaurante universitário; com o fechamento de prédio, o serviço foi suspenso e, depois, apenas entregue por delivery aos estudantes que ainda moravam no município de Tabatinga). A frustração de ter recebido do Governo do Estado um smartphone e um chip que não funcionam adequadamente, a adaptação a novas tecnologias e metodologias e a necessidade de autodisciplina e organização em meio ao caos sanitário e humanitário da região amazônica, foram os pontos mais recorrentes.

A avaliação do esforço dos docentes no ensino remoto revela uma percepção mista por parte dos estudantes. Enquanto 45,6% consideram o esforço dos professores como “bom”, “ótimo” ou “excelente”, 54,4% avaliam como “ruim” ou “regular”. Isso sugere que, embora muitos docentes tenham se esforçado para garantir a continuidade do ensino, alguns estudantes sentiram que a qualidade e o suporte oferecido não atenderam às suas expectativas.

A metodologia para o ensino remoto também recebeu uma avaliação dividida, com 67% dos participantes considerando-a “ruim” ou “regular” e apenas 33% avaliando-a como “boa”, “ótima” ou “excelente”. Essa percepção pode estar relacionada à adaptação das atividades e materiais de ensino para o formato remoto, bem como à clareza das instruções e ao engajamento dos estudantes.

A UEA disponibilizou aos professores um curso no ambiente virtual de aprendizagem (AVA), para que as aulas fossem transmitidas por esse sistema educacional. No entanto, dada a política vertical de expansão das ações dentro de um estado altamente diverso, tanto geograficamente, quanto socioeconomicamente, o sistema AVA se tornou, na prática social, a pior opção para alunos e professores no interior do estado, pois é uma plataforma pesada e utiliza muitos dados da pouca internet disponível.

É importante destacar que a pandemia afetou significativamente a organização da vida acadêmica dos estudantes, conforme relatado por 78% da amostra. Esse impacto pode estar associado a mudanças na rotina, dificuldades de adaptação ao ambiente virtual e questões pessoais, financeiras e emocionais decorrentes do contexto de crise sanitária. Ainda, destacamos aqui o risco alimentar e a fome entre os estudantes de áreas remotas, que não obtiveram auxílios do Governo do Estado e da UEA.

Quanto ao apoio da Universidade durante o ensino remoto, 71,2% dos participantes consideraram-no “ruim” ou “regular”, enquanto 28,8% avaliaram-no como “bom”, “ótimo” ou “excelente”. Essa avaliação evidencia a necessidade de uma atuação mais efetiva por parte das instituições de ensino, ouvindo as reais necessidades dos alunos para o acompanhamento das aulas, oferecendo recursos tecnológicos adequados à região onde se encontram, suporte técnico, orientação acadêmica e atenção à saúde mental dos estudantes.

As dificuldades relatadas pelos estudantes para acompanhamento das aulas remotas são diversas, sendo a “falta de acesso à internet e equipamentos” o obstáculo mais mencionado (83,8%). Além disso, 8,1% dos participantes apontaram “dificuldades na organização do tempo” e “aspectos relacionados à saúde mental”, como dificuldades de concentração e ansiedade. Esses dados ressaltam a necessidade de providenciar soluções para garantir o acesso à infraestrutura necessária e oferecer apoio psicossocial aos estudantes.

Em suma, os dados analisados revelam uma realidade desafiadora no contexto do ensino remoto durante a pandemia. As dificuldades enfrentadas pelos estudantes abrangem aspectos geográficos, socioeconômicos, políticos, tecnológicos, organizacionais e emocionais, exigindo ações efetivas das instituições de ensino para melhorar a qualidade do ensino remoto e promover uma experiência mais humana e justa para os estudantes amazônidas.

Essas informações são fundamentais para embasar a tomada de decisões e o planejamento de estratégias, que possam minimizar os impactos negativos do ensino remoto e garantir a qualidade e o acesso igualitário à educação em período de crises sanitárias e humanitárias. É preciso estabelecer canais de comunicação eficientes, oferecer suporte social, técnico e pedagógico e adotar metodologias adequadas para promover o engajamento dos estudantes, que estejam alinhadas às concretas necessidades dessa população. Somente assim será possível assegurar uma educação de qualidade, mesmo diante das adversidades temporais e histórico-sociais impostas.

A transposição repentina do ensino presencial para o remoto impactou diretamente a adaptação entre docentes e discentes. Sabe-se que as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) requerem treinamento adequado e consistente para evitar o uso mecanicista das ferramentas. Permeado pela urgência na manutenção da relação instituições-discentes-docentes, esse processo foi atropelado; algumas IES obtiveram êxito. Porém, a realidade das IES do interior do Amazonas foi bem diferente; a dificuldade no uso das TICs, as inequidades estruturais na distribuição de acesso à internet e a falta de aparelhos adequados para o acesso foram alguns dos desafios experimentados pelos discentes, e que não podiam ser superados instantaneamente.

Fonte: Autores (2023).

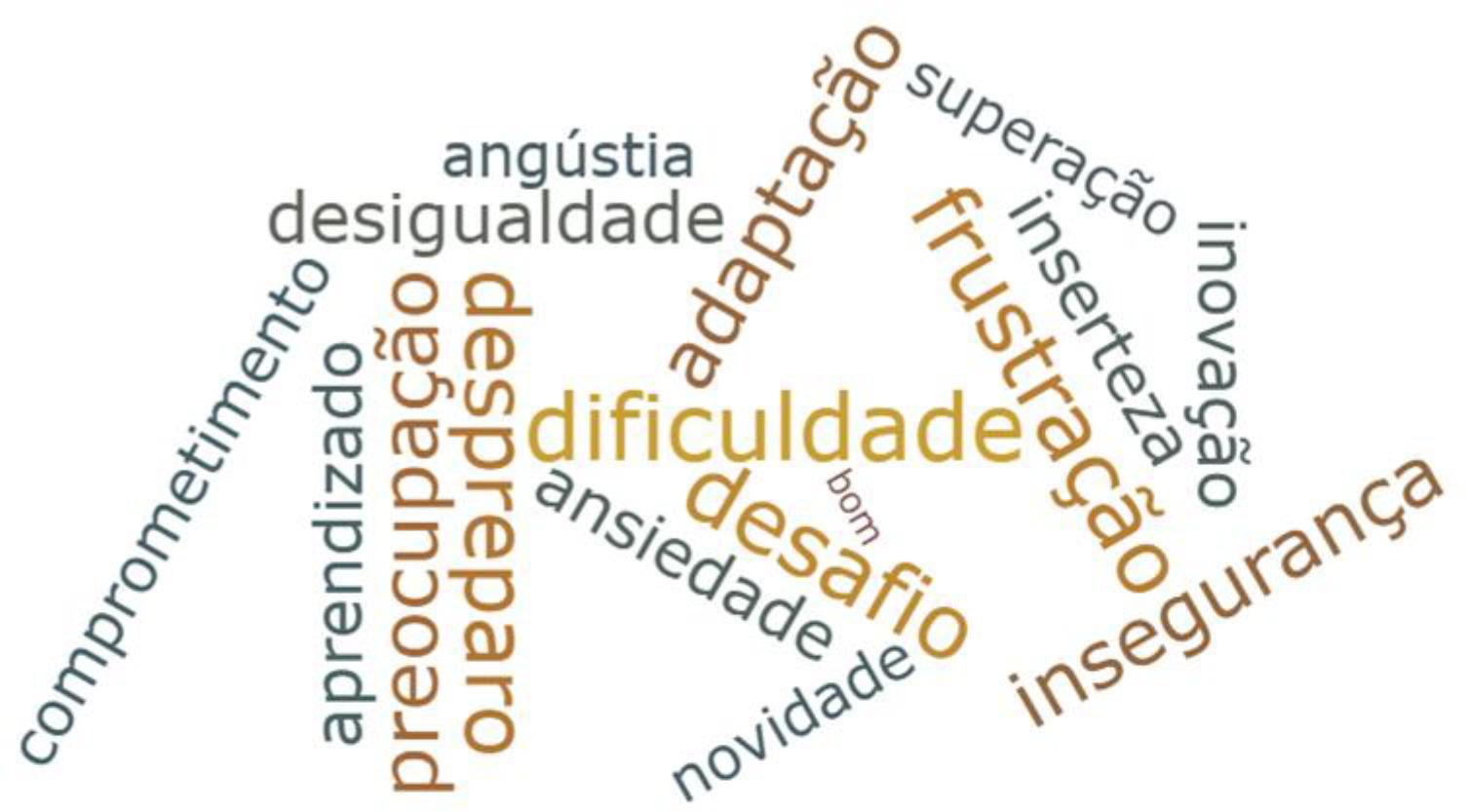

Figura 2 Nuvem de palavras que expressam os principais sentimentos associados ao ensino remoto na pandemia de COVID-19

A nuvem de palavras apresentada revela um panorama dos principais sentimentos e emoções vivenciados pelos estudantes do interior do Amazonas durante a pandemia de COVID-19, que trouxe uma série de desafios e impactos emocionais significativos para a população em geral, e os estudantes não foram exceção.

A pandemia resultou em mudanças abruptas nas rotinas de estudos dos estudantes, que enfrentaram dificuldades e desafios ao se adaptarem ao novo formato de aprendizado remoto ou híbrido. A transição para o ensino a distância foi excludente, causando frustração e isolamento ao lidar com novas tecnologias, ou a falta delas, por questões socioeconômicas ou geográficas, insegurança alimentar, falta de contato pessoal com colegas e professores e a necessidade de auto-organização em meio ao caos.

Muitos estudantes se sentiram despreparados para a pandemia e suas consequências educacionais. A preocupação com o impacto negativo no seu desempenho acadêmico, a falta de recursos tecnológicos adequados, o isolamento, o medo da morte e de perder oportunidades futuras também foram sentimentos comuns. A pandemia trouxe incertezas e inseguranças em relação ao futuro, tanto em termos acadêmicos quanto pessoais. As instabilidades econômicas e sociais afetaram a confiança dos estudantes em seus planos e aspirações, resultando em angústia emocional.

O contexto da pandemia evidenciou disparidades sociais e econômicas existentes, que impactaram os estudantes de maneira desigual. A falta de acesso igualitário a recursos educacionais e de saúde produziu ansiedade sobre as suas próprias capacidades. A incerteza sobre a duração e gravidade da pandemia e suas implicações para o ensino e a vida pessoal podem ter sido preocupações constantes para os estudantes, gerando ansiedade e tensão emocional.

Essas palavras-chave indicam que os estudantes do interior do Amazonas enfrentaram uma série de desafios emocionais durante a pandemia. Em conformidade com Torres et al., (2021) a COVID-19 impactou diretamente o bem-estar social e emocional, ocasionando situações de estresse, episódios de ansiedade e depressão, aumento de consumo de álcool, distúrbios alimentares, fome e incertezas sobre o futuro. Além disso, as experiências traumáticas relacionadas à perda de amigos e familiares, fatores estressantes no trabalho, mudança de status social e sofrimento relacionado aos sintomas da COVID-19 influenciaram a manutenção de condições como ansiedade, depressão e insônia. Outros problemas sociais também se agravaram, como o aumento de atos de violência de gênero durante o distanciamento social, o transtorno de estresse pós-traumático (TEPT), o transtorno de ansiedade generalizada (TAG) e o medo (Inchausti et al., 2020).

Considerações finais

Espera-se que este artigo possa contribuir para a reflexão e crítica sobre o desenvolvimento educacional das populações amazônicas em contexto sanitário e humanitário de calamidades, pandemias e catástrofes, tão próprias dessa região, que enfrenta a escassez de serviços de saúde, o difícil acesso das políticas públicas às regiões remotas, enchentes e vazantes cada vez mais agravadas pelo aquecimento global e a precarização da educação superior, que contribuem para a perpetuação das injustiças sociais e do precário desenvolvimento socioeconômico.

Ainda que seja pequeno o universo e recorte de análise deste artigo, ele explicita as contradições que precisam ser enfrentadas pelo poder público para o desenvolvimento sustentável e participativo na região. Políticas verticais da capital para o interior do estado figuram uma prática de inclusão perversa, que não atende às necessidades dos estudantes amazônidas. Os desafios e particularidades de cada região devem ser atendidos, por meio da participação ativa dos sujeitos da política pública educacional, pois não se pode intuir da capital quais as reais necessidades de docentes e discentes das mais longínquas regiões do Amazonas.

Infelizmente, o Amazonas enfrenta e ainda enfrentará, dado o prognóstico delineado nesse artigo, situações sanitárias e humanitárias que exigirão que aprendamos e possamos criar inteligibilidade sobre os processos de inclusão e exclusão nos mais variados cenários e contextos. Assim, esse artigo se propõe à necessária crítica, para que possamos afirmar os direitos humanos da população amazônica. A pandemia apenas explicitou as dificuldades que, se não enfrentadas, poderão perpetuar os processos de exclusão, marginalização e morte.

Para combater as artimanhas da exclusão, é necessário promover políticas públicas inclusivas e igualitárias, que garantam o acesso de todos os grupos da sociedade a recursos e oportunidades. É preciso, também, combater a discriminação e a culpabilização dos excluídos, e promover a conscientização sobre a importância da inclusão social para o desenvolvimento sustentável e a justiça social. Em resumo, as artimanhas da exclusão são estratégias utilizadas para manter determinados grupos da sociedade em situação de marginalização e desigualdade. Para combatê-las, é necessário promover políticas públicas inclusivas e igualitárias, e combater a discriminação e a culpabilização dos excluídos (Sawaia, 2014).

A inclusão perversa é uma questão urgente, que exige ação incisiva de todos os envolvidos nos processos educacionais. O ensino não pode ser reduzido a um simples mecanismo de transmissão de conhecimento, seja em formato presencial ou mediado por tecnologia. Além disso, não podemos nos contentar com meras tentativas de inclusão, quando, na realidade, enfrentamos uma exclusão estrutural, resultado da falta de políticas públicas educacionais adequadas para a região amazônica em contexto regular e de catástrofes.

Vale ressaltar que, durante a pandemia, enfrentou-se o desafio adicional de um Governo Federal hostil à educação, priorizando uma política de extermínio. Não é surpresa, portanto, que o abismo social e econômico tenha se aprofundado durante esse período pandêmico (IJSN, 2023). É fundamental denunciar e enfrentar veementemente projetos que não estejam alinhados à educação pública de qualidade para todos, promotora de justiça social.