Introdução

Teceremos o fio condutor desta discussão, primeiramente admitindo que a construção do conhecimento pela/na sociedade advém de uma perspectiva social e histórica, em diálogo com as motivações geopolíticas dos pesquisadores em seus tempos e espaços, sejam estes formais ou não. Portanto, essa construção - fruto de um processo cultural e dialético - parte de uma visão de mundo que congrega agente e objeto. Nesta esteira, as pesquisas científicas podem seguir por variados caminhos, a depender dos objetivos propostos e tipos de elementos utilizados, havendo três formas de delineá-las: por meio de uma abordagem quantitativa, que busca sistematizar e compreender os fenômenos a partir, especialmente, da interpretação de dados numéricos, podendo incluir a mensuração e a replicabilidade; por uma abordagem qualitativa, que visa compreender os fenômenos a partir, sobretudo, de dados narrativos, e aprofundar os significados das ações e das relações humanas. Esta última sintetiza a opção através da qual nortearemos a escrita deste artigo. Havendo, ainda, uma terceira perspectiva que carrega a lógica que permeia a combinação entre métodos qualitativos e quantitativos, possibilitando inferências mais gerais de uma determinada questão em estudo (Flick, 2009). Nela, a pesquisa qualitativa pode ser apoiada pela pesquisa quantitativa e vice-versa, contribuindo para uma análise estrutural do fenômeno, com métodos quantitativos e uma análise processual mediante métodos qualitativos.

No campo da educação, a abordagem qualitativa começou a ganhar destaque, mundialmente, na década de 1970, com Robert Bogdan, Steven J. Taylor e David Hamilton. No Brasil, de acordo com Gatti e André (2011), foi por volta dos anos 1980 que começaram a surgir estudos deste tipo voltados para os contextos escolares, sendo produzidos, sobretudo, por dissertações e teses que adotaram uma postura “crítica às abordagens quantitativistas e economistas" (p. 6). O que fortaleceu o estilo qualitativo de pesquisa, sendo considerado o mais apropriado pelos pesquisadores para a construção e análise de dados em Ciências Humanas.

A abordagem qualitativa permite o acompanhamento das mudanças sociais, elucida a diferenciação interna dos grupos, ou seja, a sua dimensão sociocultural, além de possibilitar um viés interpretativo distinto da mensuração, já que privilegia a compreensão contextualizada da realidade e dos sujeitos, tornando-se base para importantes produções de conhecimentos e de crítica social. Além de oportunizar reflexões sobre os meios mais apropriados de combate aos problemas existentes. Este modo não admite respostas pré-definidas, por isso ultrapassa os ideais positivistas de verdade e comprovação, que pressupõem a imparcialidade e a objetividade, afastando-se das controversas arenas sociais, utilizando “a linguagem da objetividade, do distanciamento, do controle” (Greenwood; Levin, 2006, p. 99).

No cenário educacional brasileiro e mundial, dentre muitas questões consideradas urgentes para serem investigadas, destacamos as relativas aos processos de inclusão que, apesar de estarem reguladas por uma gama de declarações, convenções, leis e decretos1, na prática, ainda se encontram longe do que se entende necessário. Haja vista, por exemplo, o retorno do atendimento às pessoas com deficiência em escolas especializadas, perspectiva consequente do Decreto Nº 10.502 (Brasil, 2020) que, atualmente, se encontra em estado de hibernação, o que não indica inércia do seu conteúdo político (Amaral; Castro, 2021), ainda representando ameaças à inclusão e aos processos democráticos.

No contexto das pesquisas qualitativas, muitas perguntas podem ser levantadas, entre elas: Como as políticas internacionais impactam a legislação brasileira? De que maneira este impacto pode ser observado nas escolas? Como isso se reflete no processo de ensino e aprendizagem dos alunos? Quais são as percepções de professores e alunos no cenário de ensino remoto e híbrido impulsionados como alternativas frente à pandemia mundial do novo Coronavírus? As respostas a essas questões podem ser levantadas à medida em que considerarmos a análise subjetiva dos contextos, das pessoas e das suas relações. Esse processo, além de intuitivo, é recursivo e dinâmico, o que possibilita ao pesquisador o exercício de (re)construção de sentidos, podendo justificar a importância de tais investimentos.

Há ainda uma classificação quanto à forma, de acordo com os seus objetivos, que, como apontam Prodanov e Freitas (2013), são três: exploratória - “tem como finalidade proporcionar mais informações sobre o assunto que vamos investigar, possibilitando sua definição e seu delineamento” (p. 51); descritiva - “quando o pesquisador apenas registra e descreve os fatos observados sem interferir neles”(p. 52); ou explicativa - “procura explicar os porquês das coisas e suas causas, por meio do registro, da análise, da classificação e da interpretação dos fenômenos observados” (p. 53). Além disso, os autores apontam as possibilidades de as classificarmos, quanto aos seus procedimentos: documental, bibliográfica, experimental, levantamento (survey), pesquisa de campo, etnografia, estudo de caso, pesquisa-ação, pesquisa participante, pesquisa ex-post-facto.

Dentre os variados instrumentos de coleta utilizados em pesquisas qualitativas, e as técnicas de análise de dados, ressaltamos a Análise de Conteúdo (AC) enquanto expressão mais comumente usada (Minayo, 2014). Isso porque auxilia significativamente na organização, redução e compreensão de grandes volumes de informações, sendo definida por Bardin (2016, p. 48) como

[...] um conjunto de técnicas de análise de comunicação visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens.

No entanto, vimos em nossa experiência como pesquisadores, estudos que afirmam utilizar a técnica da AC, mas o fazem de forma pouco sistematizada, o que poderia, em certa medida, repercutir nos resultados, já que, por exemplo, a subtração de esquemas explicativos e a pouca/não elucidação dos percursos permeados, impactam na significação desses achados. Existem, ainda, trabalhos que, eventualmente, se inspiram no previsto por Bardin (2016), porém não com a denominação de AC. Tal fato, impulsionou-nos a compartilhar as experiências advindas das pesquisas do Laboratório LIMDA, do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do qual fazemos parte, especialmente duas recentes: Fernandes (2020) e Melo et al. (2022).

Diante do exposto e defendendo que o estudo qualitativo deve acompanhar a revolução digital (já que esta é uma modificação social muito importante!), especialmente por meio do uso de softwares na organização de dados de pesquisa e como facilitadores deste processo, pusemo-nos a refletir sobre a seguinte questão: se e como um software de análise qualitativa de dados pode favorecer as pesquisas no campo da educação, especificamente o da inclusão? Tal questionamento impulsionou-nos a desenvolver o presente artigo, que terá por objetivo apresentar os avanços na técnica da AC e, dentre eles, os proporcionados através do uso do Atlas.ti. Para tanto, como mencionado, emprestamos os dados de duas publicações - os divulgados nas pesquisas e os metadados geradores dos resultados -, e os apresentamos como exemplos de desenvolvimento da AC, visando torná-la mais clara, principalmente para os pesquisadores do campo da Educação.

Assim, o presente trabalho pode ser classificado enquanto bibliográfico, posto que se utiliza de material já publicado: os artigos analisados e a revisão da literatura sobre temas acerca da Análise de Conteúdo. Para Lakatos e Marconi (2001, p. 183), a pesquisa bibliográfica,

[...] abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema estudado, desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, materiais cartográficos etc. [...] e sua finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto [...].

Além disso, é do tipo documental, em virtude de apresentar informações ainda não divulgadas, já que nos reportamos aos metadados das pesquisas supracitadas. Segundo Lakatos e Marconi (2001), a pesquisa documental é a coleta de dados em fontes primárias, como documentos escritos ou não, pertencentes a arquivos públicos; arquivos particulares de instituições e domicílios, e fontes estatísticas. Esse tipo de pesquisa se torna relevante quando o problema requisita uma gama de dados dispersos, devendo o pesquisador ter atenção quanto à qualidade das fontes depreendidas, pois a utilização de dados equivocados reproduz ou, mesmo, amplia seus erros (Gil, 1999).

Com base nestas considerações, o presente artigo se divide em cinco partes: a primeira trata da abordagem qualitativa de pesquisa, ponderando suas contribuições ao campo da educação; a segunda descreve a técnica da AC, com base nos escritos de Bardin (2016); a terceira apresenta os estudos escolhidos; a quarta demonstra as fases da AC com exemplos dos estudos selecionados; a quinta e última, destina-se às considerações finais, apontando que tal técnica se beneficia fortemente quando associada às ferramentas tecnológicas, podendo contribuir com as pesquisas, principalmente as do campo da educação.

A abordagem qualitativa de pesquisa e suas contribuições para o campo da educação

No Brasil, as pesquisas em educação ganharam maior destaque e legitimidade, principalmente após a Resolução nº 510 do Conselho Nacional de Saúde de 2016, quando estabeleceu que:

As Ciências Humanas e Sociais têm especificidades nas suas concepções e práticas de pesquisa, na medida em que nelas prevalece uma acepção pluralista de ciência da qual decorre a adoção de múltiplas perspectivas teórico-metodológicas bem como lidam com atribuições de significado, práticas e representações, sem intervenção direta no corpo humano, com natureza de risco específico (Brasil, 2016).

O documento, comemorado pelos pesquisadores das ciências humanas, como Lordello e Silva (2017, p. 13), denomina a pesquisa no âmbito desta área como diferente daquelas da saúde, já que adentra no campo das relações, da subjetividade, tal como se faz (e defendemos!) educação, sendo

[...] um importante avanço para as pesquisas em CHS no que se refere ao seu reconhecimento como área dotada de perspectivas epistemológicas e fundamentos teórico-metodológicos que necessitam ser reconhecidos em condições de igualdade em relação à perspectiva biomédica para que a complexidade das experiências humanas, grupais e sociais possa ser adequadamente abordada.

Com esse marco normativo e a consequente valorização das questões sociais, a abordagem qualitativa tem se fortalecido. A submissão e avaliação pela área biomédica, o que aconteceu enquanto vigorou a Resolução 466/12, deixam de existir e, cada centro, de cada universidade, passa a analisar os projetos por meio de seus comitês de ética em pesquisa, o que traz mais conhecimento de causa.

Consideramos oportuno esclarecer que a utilização do termo pesquisas em educação se justifica por corroborarmos Charlot (2006), ao admitir que este “debruçar” implica em uma perspectiva que entende o pesquisador como aquele que que se aproxima, se envolve e se exila para entender o que é recorrente e, por conseguinte, se percebe efetivamente enquanto parte deste processo. Ou seja, aquele que [...] “deve sair da esfera da opinião e entrar no campo do conhecimento” (Ibid, p.10). Portanto, atribuímos tanto uma dimensão processual, quanto referendamos este movimento de aproximação do pesquisador, legitimando a sua participação não como apartada e, sim, como propulsora da pesquisa.

Portanto, entendemos que as pesquisas qualitativas se encaixam muito bem nos estudos das Ciências Humanas, pois possuem especificidades como: a apropriabilidade de métodos e teorias; a priorização dos estudos sobre as perspectivas dos participantes e sua diversidade; a consideração sobre a reflexividade do pesquisador e da pesquisa; e a variedade de abordagens e métodos (Flick, 2009). Denzin e Lincoln (2006) destacam que esse tipo de estudo busca uma abordagem mais interpretativa, onde o pesquisador analisa os dados respeitando o contexto realizado. É imprescindível, portanto, que ela seja realizada de forma bem cuidadosa e detalhada, evitando perda de informações importantes, fazendo uso, sempre que possível, das diferentes formas de comunicação.

Gatti e André (2011) ressaltam pontos em que a pesquisa qualitativa contribui especialmente: a adoção de posturas investigativas flexíveis, o que possibilita a identificação e compreensão de aspectos e processos não visíveis em estudos quantitativos; a apelação para o uso de enfoques multi/inter/transdisciplinares e a tratamentos multi dimensionais, o que permite uma maior compreensão e interpretação das questões da área educacional; o olhar com foco nos atores envolvidos, retratando o ponto de vista dos personagens dos processos educativos; e a compreensão de que a subjetividade faz parte do processo de pesquisa.

São esses diferentes procedimentos que ajudarão o pesquisador a definir como se dará a construção dos dados, isto é, como os reunirá e, posteriormente, os analisará, tendo em vista que este processo se dá a partir de um problema, de um objetivo e de estratégias metodológicas. Tal como os tipos de procedimentos usados e mencionados em pesquisas qualitativas, são várias as possibilidades para a sua compilação, dentre as quais destacamos: observação, registros em cadernos de campo, gravações em áudio e vídeo, entrevistas, questionários, e seleção de artigos/textos.

Para a sua análise também há alguns procedimentos, cada um com características muito próprias. Os mais popularmente utilizados são: Análise Documental, Análise do Discurso e Análise de Conteúdo, sendo o último, o foco do presente artigo, explorado na seção a seguir.

Análise de Conteúdo (AC)

A AC surgiu nos Estados Unidos, no início do século XX, tendo sido desenvolvida, principalmente, por Lasswell que, em 1915, realizou análises de imprensa e de propaganda sendo uma técnica muito utilizada para análise de dados em pesquisas qualitativas. Após o congresso Allerton House Conference, em 1955, houve o avanço significativo desta técnica e o aumento de estudos da abordagem. Esse evento foi importante não só para o avanço do método, mas para o aumento no número de estudos nessa perspectiva. Entre os anos de 1900 e 1920 existiam em média 2,5 estudos por ano; no período de 1920 a 1930 este número subiu para 13,3 estudos, em média; entre 1930 e 1940 foram 22,8 estudos; de 1940 até 1950 a média foi de 43,3 estudos; e de 1950 até 1960 esse número saltou para mais de 100 estudos por ano (Bardin, 2016). Segundo Triviños (1987), a notabilidade da AC deu-se, sobretudo, a partir da obra de Bardin, em 1977, denominada L'analyse de contenu onde a técnica foi configurada em detalhes, tanto em relação ao seu emprego, quanto aos seus princípios, em seus conceitos fundamentais.

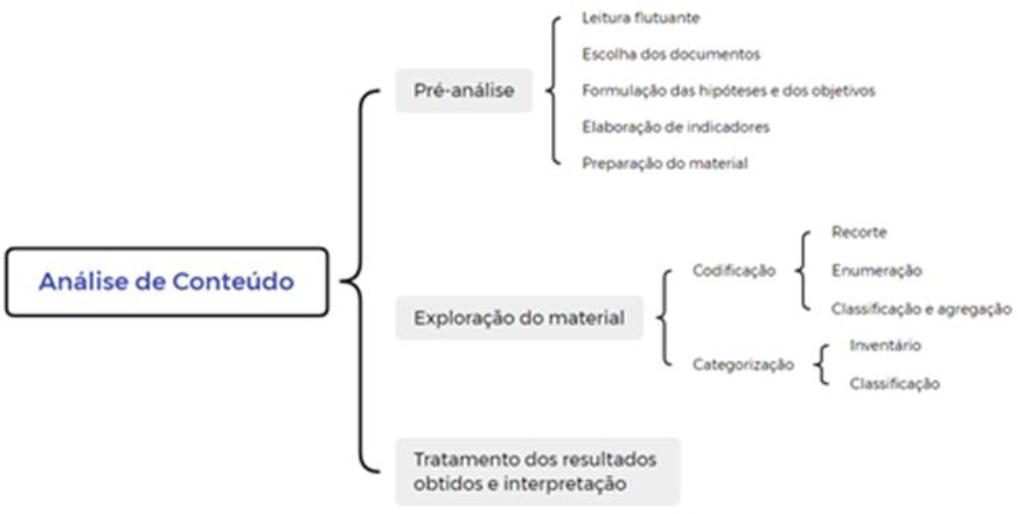

Bardin (2016) se utiliza de três fases principais: 1) pré-análise, que corresponde a um período de instruções, onde se busca sistematizar ideias iniciais. Nesta etapa existem três importantes ações: a escolha do documento que será analisado, a formulação de hipóteses e objetivos e a elaboração de indicadores que contribuam para a interpretação final; 2) exploração do material, onde são realizadas as operações de codificação, decomposição ou enumeração, possibilitando as interpretações e inferências do pesquisador; e 3) tratamento dos resultados obtidos e interpretação - momento onde ocorre a atribuição de significados dos resultados brutos obtidos na pesquisa, como mostra a figura a seguir.

Tendo em vista essas diferentes fases da AC (Bardin, 2016), destacamos as etapas de codificação e categorização, pertencentes à exploração do material, por considerarmos requererem uma atenção especial com vistas à obtenção de resultados que propiciem análises profícuas para a obtenção dos resultados almejados. Já que sistematizam os dados selecionados na pré-análise e indicam como estes poderiam relacionar-se ao fenômeno que o pesquisador quer conhecer, abrindo caminhos para a fase de tratamento dos resultados obtidos e interpretação.

A codificação é o momento de “tratar o material e codificá-lo” (Bardin, 2016, p. 133) e corresponde à uma transformação que busca significar o conteúdo, dando sentido por meio das unidades de registro e de conteúdo, que podem ser constituídas por palavras, grupos de palavras, personagens, acontecimentos, um objeto ou temas. A organização em relação à codificação, como mostrado na figura acima, se dá por meio de três escolhas: o recorte, que diz respeito à seleção das unidades; à enumeração, referente às regras de contagem; e à classificação e agregação, que trata das escolhas de categorias. Importante destacar que esse é o momento de estabelecer um código que possibilite identificar cada elemento da amostra dos dados, que servirá para orientar o pesquisador sempre que precisar retornar a um documento específico.

A categorização, por sua vez, trata-se do momento em que ocorre a classificação dos elementos de um mesmo conjunto e, de acordo com Bardin (2016, p. 147), “são rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo de elementos (unidades de registro, no caso da análise de conteúdo) sob um título genérico, agrupamento esse efetuado em razão dos caracteres comuns destes elementos”. Comporta duas etapas: 1) inventário: momento de isolar os elementos; e 2) classificação: hora de repartir os elementos de acordo com o assunto. Esta etapa é muito importante, pois à qualidade da análise de conteúdo atrela-se o seu sistema de categorias. A categorização gera classes que reúnem um grupo de elementos da unidade de registro e podem ser definidas a priori ou a posteriori, ou seja, podem conter dois processos, ou baseadas nas concepções prévias do estudo (análise dedutiva), ou na elaboração do decorrer da análise (análise indutiva). Existem qualidades importantes referentes à categorização, são elas: exclusão mútua, homogeneidade, pertinência, objetividade, fidelidade e produtividade. A análise frequencial dessas categorias recebe o nome de codagem.

Assim, Bardin caracteriza a AC como um “conjunto de técnicas de análise das comunicações” (2016, p. 37) e essa técnica vem se ampliando e se atualizando, sobretudo no que se refere à tecnologia, já que, em alguns casos, o uso de computadores pode ser uma ferramenta interessante para a AC, pois viabiliza a gestão e o registro do progresso do trabalho de análise, contribuindo para o processo de teorização por meio dos dados (Lage; Godoy, 2008). Cada vez mais pesquisas educacionais se utilizam de softwares como Nvivo, Maxqda e Atlas.ti em suas análises, em razão de tais programas se apresentarem como ferramentas que contribuem e facilitam na organização dos arquivos, sempre tendo o pesquisador como o responsável pelo caminho a ser percorrido.

Entre os anos 1960 e 1970, o computador não era acessível à maioria das pessoas, sendo usado, sobretudo, com fins de armazenamento. A situação mudou radicalmente a partir da década de 1990, com o advento da internet. Antes um pouco, por volta de 1980, foram desenvolvidos softwares que poderiam ser utilizados no auxílio da análise de dados e, hoje, são muitos os pacotes existentes que auxiliam nesse processo. Para fins deste artigo, abordaremos, especificamente, o Atlas.ti, tendo em visto que este foi preconizado nos estudos analisados.

O Atlas.ti começou a ser desenvolvido entre 1989 e 1992 e, sua primeira versão, foi comercializada em 1993. Atualmente, o sistema está na versão 9.0 e na versão nuvem, sendo disponível para trabalhar com dados de textos, vídeos e áudios organizados em diferentes formatos de arquivos (Word, Rich text, PDF, vídeo e áudio). Por meio dele, é possível realizar codificações, categorizações, anotações e comentários, além de elaborar questionários, memorandos, dispor os dados em tabelas e matrizes, entre outros. Além disso, fornece ferramentas de visualização que ajudam a organizar e gerir o material de forma sistemática e em consonância com os pressupostos da AC, que apresentaremos na sequência, a partir das pesquisas selecionadas.

As pesquisas escolhidas

Como mencionado na parte introdutória, esse artigo se deterá na análise de duas pesquisas, com o objetivo de mostrar e descrever a operacionalização do uso do Atlas.ti como facilitador da técnica de AC em estudos que tratam da temática inclusão em educação.2 A escolha dessas se justifica pela sua atualidade, além de terem sido produzidas por membros do LIMDA, o que corrobora o fortalecimento de uma prática metodológica que vimos construindo/aperfeiçoando enquanto grupo de pesquisa.

A primeira é a de Fernandes (2020), intitulada “Agente de Apoio à Educação Especial: uma análise sobre as atribuições e as práticas no processo de inclusão em educação”, na qual apresentou-se uma revisão da literatura sobre relatos acerca de pessoas com autismo em pesquisas realizadas nos campos da Educação, Psicologia, Medicina e Enfermagem. Foram coletados 22 artigos na base de dados SciELO, entre os anos de 2008 e 2021, a partir das palavras-chave autismo e entrevistas.

A segunda é a de Melo et al. (2023), cujo título é “A Bioecologia do Autismo: uma análise dos relatos sobre as questões sociais que atravessam o desenvolvimento” e que teve por objetivo analisar o cargo de Agente de Apoio à Educação Especial, delimitando os aspectos práticos desenvolvidos por tais agentes. Para o processo de análise dos dados coletados por meio dos registros em diário de campo e das entrevistas realizadas, a autora fez uso do Atlas.ti Nuvem (versão gratuita).

Assim, apresentaremos o uso da AC a partir dos textos escolhidos. Para tal, as pesquisas foram lidas em sua integralidade, inclusive os metadados, a fim de que tivéssemos uma visão ampla de todas as informações. Na sequência, lemos e relemos as partes que mais nos interessavam para a escrita deste artigo, a fim de identificar e compreender algumas minúcias que poderiam ser pertinentes à essa apresentação.

A AC a partir das pesquisas

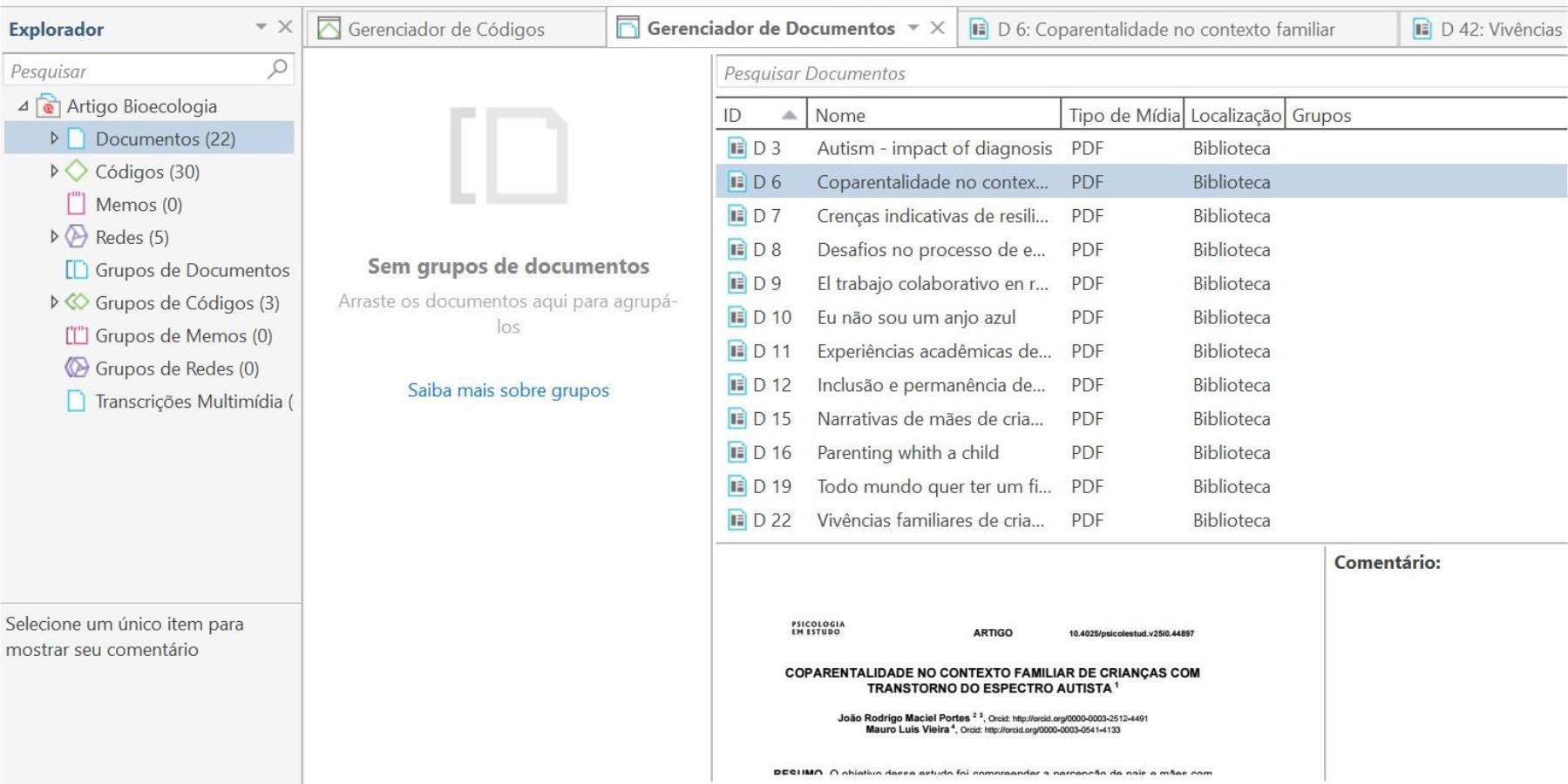

Para exemplificar a fase 1 da AC, isto é, a pré-análise, debruçamo-nos sobre a pesquisa de Melo et al. (2023). As autoras apresentaram uma revisão da literatura contendo relatos acerca de pessoas com autismo em pesquisas nos campos da Educação, Psicologia, Medicina e Enfermagem. As categorias levantadas foram discutidas a partir das perspectivas teórico-metodológicas de Vygotsky (2003) e Bronfenbrenner (1996). A busca foi realizada na base de dados SciELO e teve a seguinte equação: pesquisa avançada e as palavras-chave autismo e entrevistas. Foram coletados 26 artigos e, após a leitura dos títulos, resumos e textos completos, restaram 22 a serem submetidos à análise. A figura a seguir mostra parte dessa coleta.

Como a hipótese e os objetivos já haviam sido definidos, os 22 artigos selecionados foram baixados da base de dados, salvos em PDF e colocados em uma tabela, identificando-os como pertencentes aos indicadores Educação, Psicologia, Medicina ou Enfermagem, conforme pode ser observado no quadro abaixo.

Quadro 1 Lista parcial das referências coletadas

| Autores | Título | Indicador | Ano | |

|---|---|---|---|---|

| 1 | Brilhante, A. V. M.; Lopes, S .V. M. U.; Vilar, N. B. S.; Nóbrega, L. R. M; Pouchain, A. J. M. V.; Sucupira, L. C. G. | “Eu não sou um anjo azul”: a sexualidade na perspectiva de adolescentes autistas | Medicina | 2021 |

| 2 | Aguiar, M. C. M.; Pondé, M. P. | Autism: impact of the diagnosis in the parents | Medicina | 2020 |

| 3 | Bonfim, T. A.; Giacon-Arruda, B. C. C.; Hermes-Uliana, C.; Galera, S. A. F.; Marchet, M. A. | Vivências familiares na descoberta do Transtorno do Espectro Autista: implicações para a Enfermagem Familiar | Medicina | 2020 |

| 4 | Camargo, S. P. H.; Silva, G. L.; Crespo, R. O.; Oliveira, C. R.; Magalhães, S. L. | Desafios no processo de escolarização de crianças com autismo no contexto inclusivo: diretrizes para formação continuada na perspectiva dos professores | Educação | 2020 |

| 5 | Portes, J. R. M.; Vieira, M. L. | Coparentalidade no contexto familiar de crianças com transtorno do espectro autista | Psicologia | 2020 |

| 6 | Silveira, P. T.; Donida, L. O.; Santana, A. P. | Inclusão e permanência de universitários com diagnóstico de transtorno do espectro autista: discussões acerca de barreiras linguísticas | Educação | 2020 |

Fonte: Elaborado pelas autoras (2023).

Identificados os artigos, o material estava preparado para ser inserido no software escolhido, tal como ilustrado na figura abaixo.

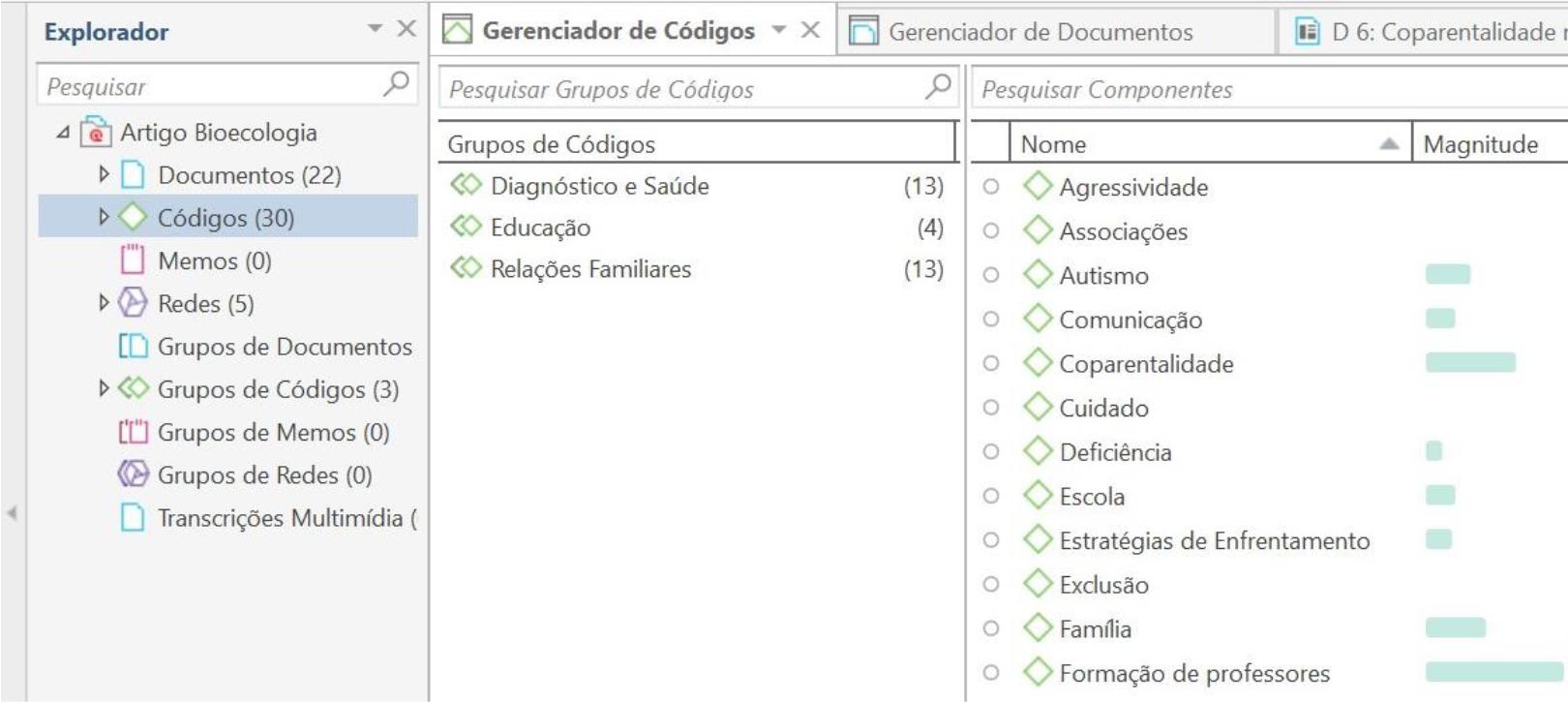

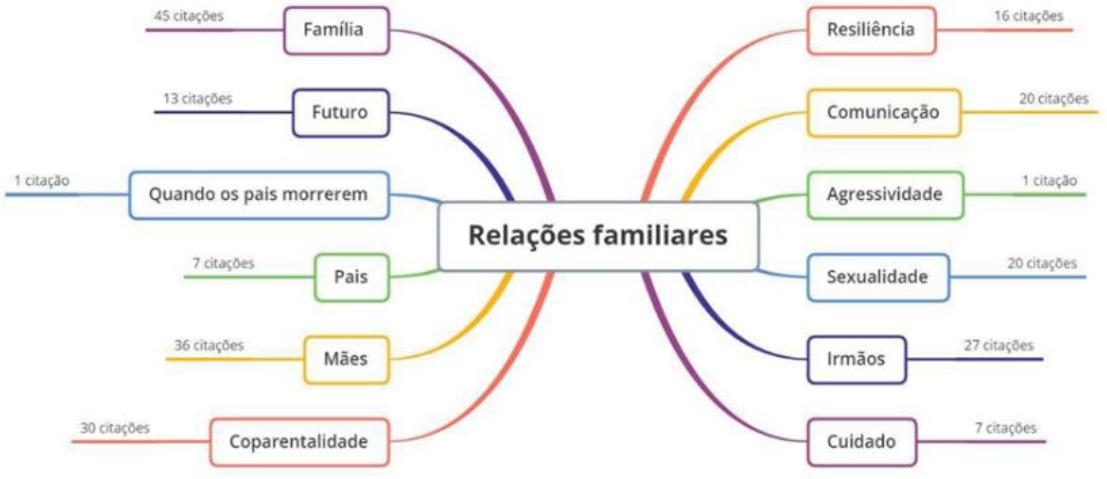

Passado o momento inicial de pré-análise, isto é, de organização dos dados, as autoras procederam à fase de exploração do material. Na parte de codificação, realizaram o recorte e enumeração, ou seja, a leitura atenta do material bruto selecionado, a triagem de trechos dos artigos a partir de seus objetivos, hipóteses e indicadores e a separação por temas/códigos, em um total de 30, que compuseram as unidades de registro. Em seguida, fez-se a codagem, ou seja, uma análise acerca da frequência de cada código, possibilitando verificar aqueles que mais apareceram nos documentos. Tais fases permitiram a classificação e agregação das unidades de registro em categorias, como demonstrado na figura 4.

Entendemos que o uso do software como organizador dos dados poupou um tempo considerável se comparado a uma feitura manual (Mendes; Miskulin, 2017). Nesse momento, é possível fazer quantos reagrupamentos forem necessários a partir das convergências e divergências entre os trechos e temas escolhidos.

É importante chamar atenção para dois aspectos. O primeiro é que, de acordo com Franco (2008), as unidades de registro podem ser de diferentes tipos: palavra, tema, personagem e item. Melo et al. (2023) optaram por usar temas, escolha que abarca “não apenas componentes racionais, mas também ideológicos, afetivos e emocionais” (Franco, 2008, p. 43). O segundo aspecto a ser destacado é que a frequência de aparição não foi a única a fundamentar a análise da pesquisa, já que nesse tipo de estudo indicadores não frequenciais são suscetíveis a inferências (Bardin, 2016). Essa etapa refere-se à codificação descrita por Bardin (2016) e dá início às interpretações dos dados a propósito dos objetivos da pesquisa.

Na sequência, foi feita “a passagem de dados brutos a dados organizados” (Bardin, 2016, p. 149), o que “não introduz desvios (por excesso ou recusa) no material, mas que dá a conhecer índices invisíveis, ao nível dos dados brutos” (Bardin, 2016, p. 149). Melo et al. (2023), em um movimento estruturalista, agruparam as unidades de registro e organizaram os 30 códigos em três categorias. Tais categorias foram analisadas e discutidas por meio de seus atravessamentos nas questões norteadoras do estudo.

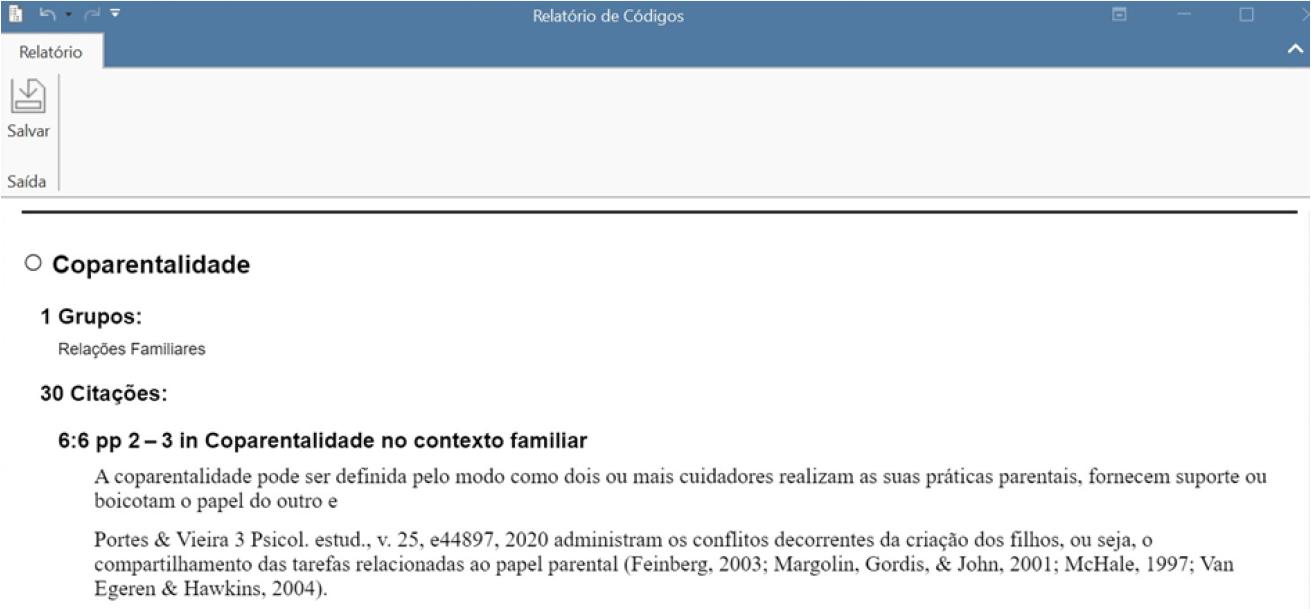

O software permitiu a criação de relatórios e redes dessas categorias, contribuindo para explicitar uma visão geral das suas unidades de registro com as respectivas citações referentes. No caso do relatório, todos os códigos foram organizados em grupos, dando um panorama geral do corpo de documentos selecionados, como pode ser observado a seguir.

Com as redes, foi possível obter uma representação tópica do conteúdo a ser abordado na fase 3 da AC, isto é, aquela destinada ao tratamento dos resultados obtidos e à interpretação, como mostrado abaixo.

Melo et al. (2023), na fase 3, discutiram os dados analisados a partir das três categorias: Diagnóstico e Saúde, Educação e Relações Familiares. Em cada uma delas, as autoras, partindo da frequência dos códigos observados nas redes, dialogam com o leitor, cumprindo, de forma discursiva, a totalidade dos códigos levantados. No estudo, as autoras concluem haver influências entre a oferta insuficiente de serviços e políticas de suporte social e o desenvolvimento das pessoas com autismo; a importância da escola e as lacunas na formação docente; e as repercussões do desenvolvimento nas rotinas das famílias, principalmente na vida das mães.

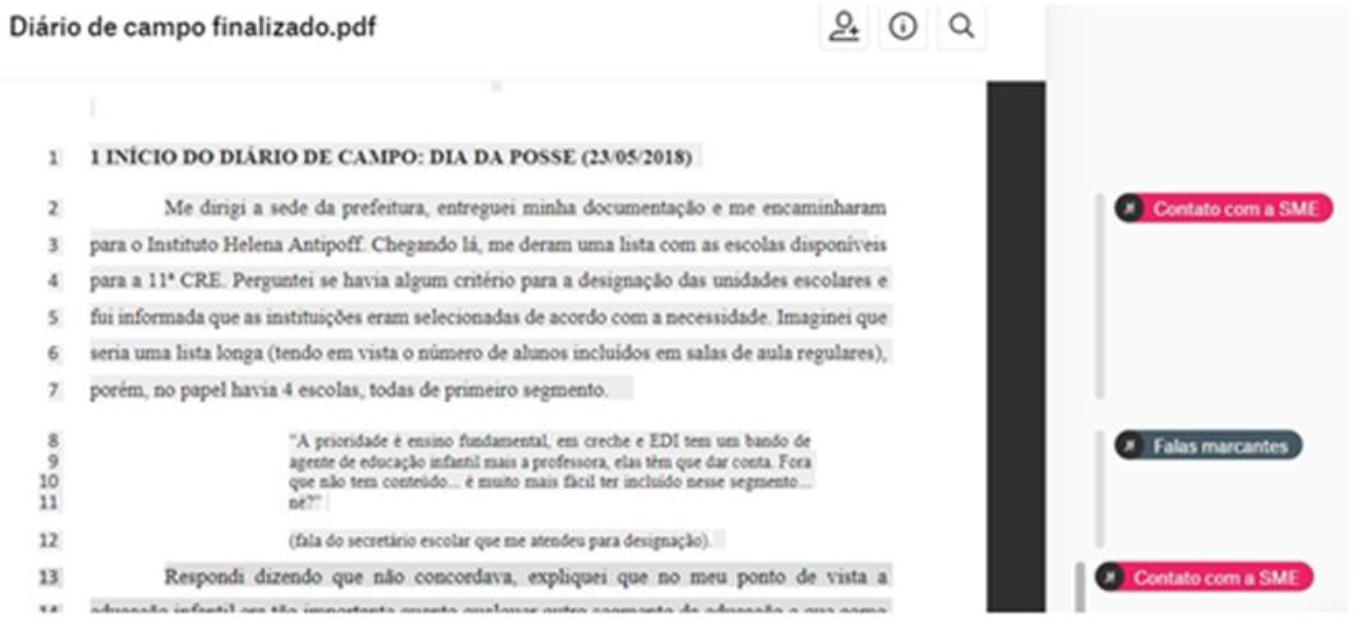

Conforme sinalizamos inicialmente, também nos debruçamos sobre a pesquisa de Fernandes (2020). Na etapa de pré-análise, a autora utilizou a leitura flutuante do diário de campo e das entrevistas com os agentes de apoio à educação especial para compor os documentos a serem analisados. Com os objetivos previamente definidos, o material foi preparado com a digitação do diário de campo e a transcrição das entrevistas.

Na sequência, estes documentos foram inseridos no ATLAS.ti Nuvem, a fim de codificar as falas, isto é, atribuir a um trecho do texto um código que o identificasse de acordo com o assunto, como pode ser observado no exemplo a seguir.

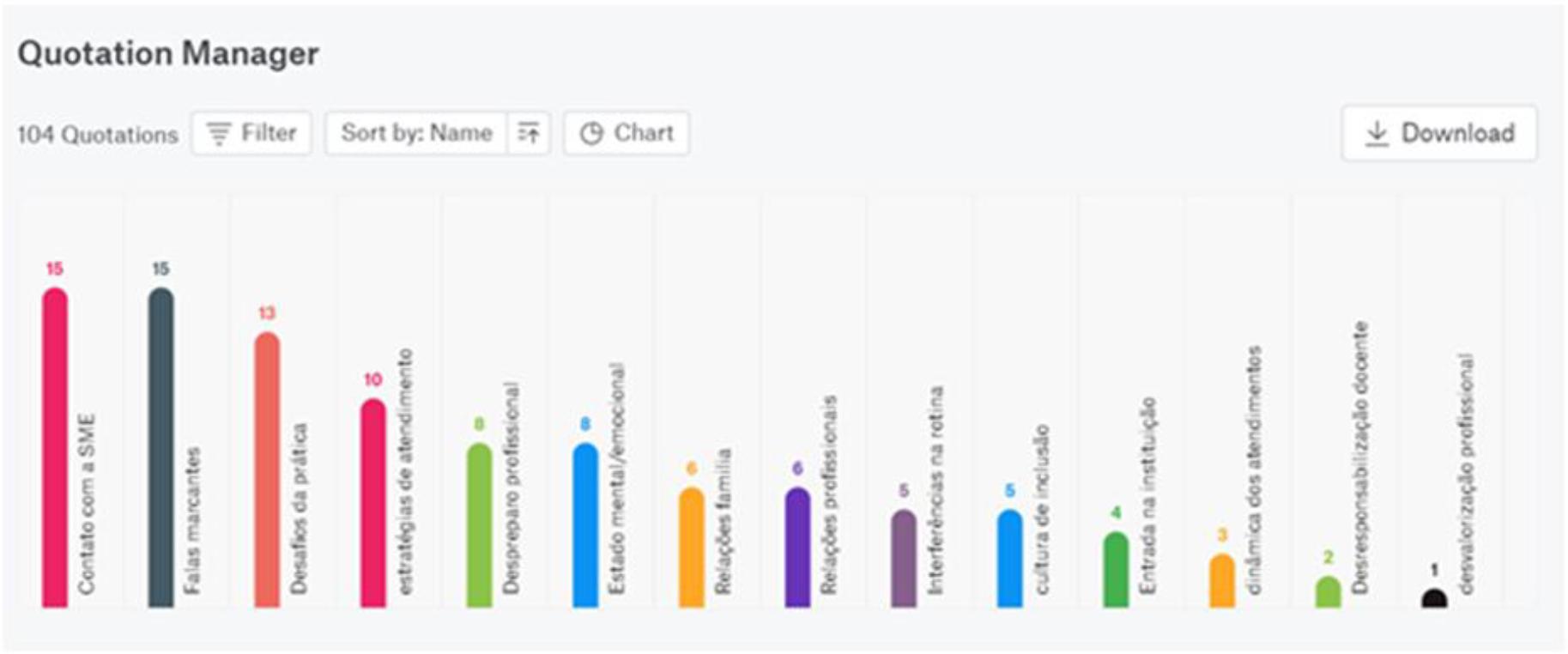

Posteriormente, realizou-se a codagem, isto é, agrupou-se os códigos que possuíam maior frequência, para formar as categorias. No texto, ainda foi mencionado que, em um processo de reorganização dos códigos, aqueles de menor frequência foram absorvidos pelos mais citados, sem, obviamente, desrespeitar os temas escolhidos frente ao interesse do estudo. Isso, segundo Bardin (2016, p. 147), representa uma “operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero (analogia), com os critérios previamente definidos”.

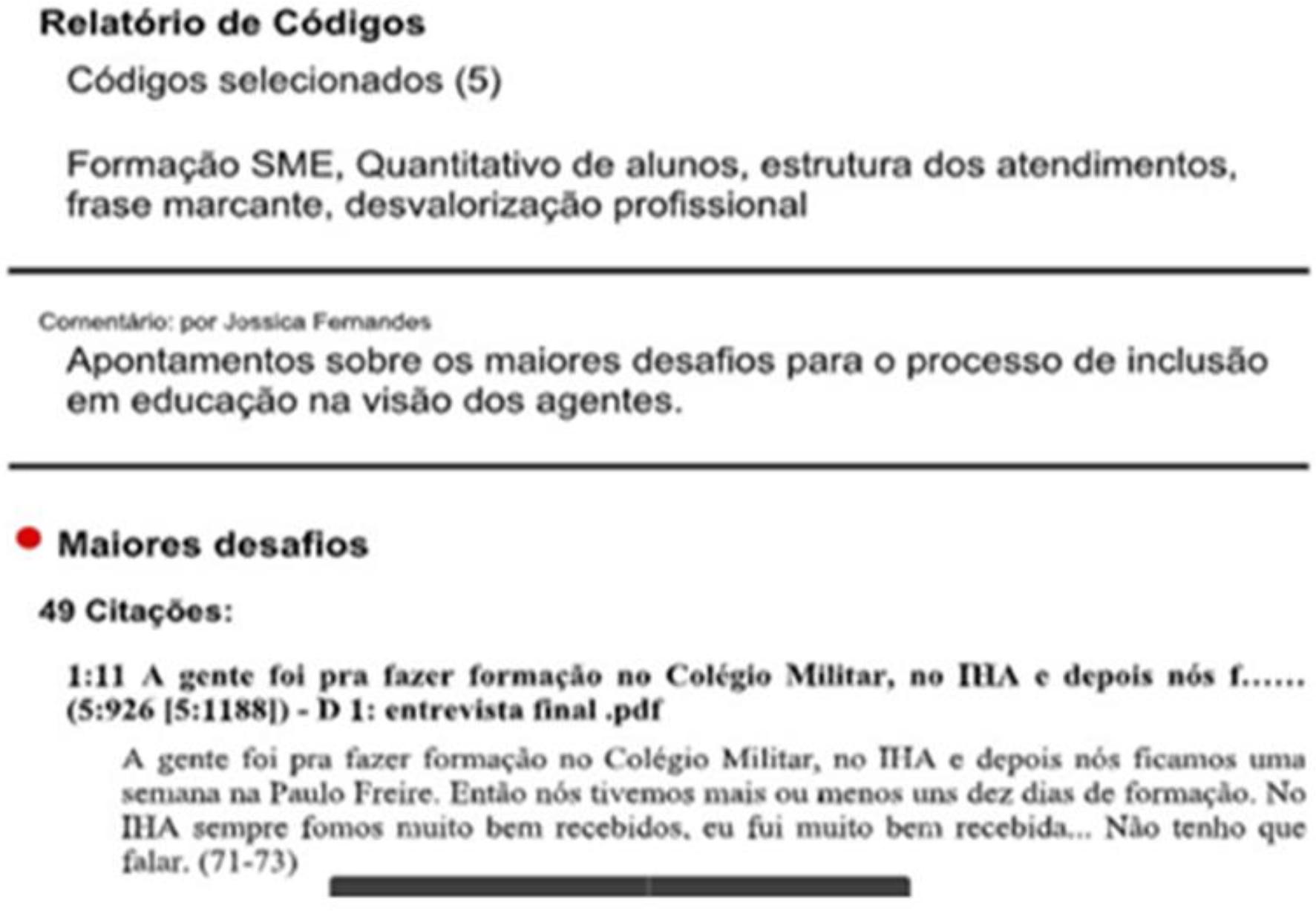

Assim, em um processo estruturalista, foram criadas categorias que se organizavam de acordo com os códigos, cujo panorama foi usado pela autora a partir dos relatórios gerados pelo software. Estes foram organizados com os códigos e suas citações referentes, como a do exemplo que segue.

Nessa etapa é importante atentar-se para os seguintes itens que interferem na qualidade do conjunto de categorias (BARDIN, 2016): exclusão mútua, o que significa dizer que cada elemento (no caso de Fernandes (2020), os trechos selecionados) devem pertencer a uma única categoria; homogeneidade, que diz respeito a utilizar-se de um mesmo princípio de classificação durante toda a organização; pertinência, ou seja, as categorias devem estar em consonância com as intenções da pesquisa e dialogar com o quadro teórico escolhido e com as questões propostas; objetividade e fidelidade, que significa usar uma mesma maneira de codificar, a partir da definição clara de cada uma das variáveis tratadas; e produtividade, isto é, o conjunto de categorias precisa, obrigatoriamente, apontar para resultados férteis.

Em seguida, assim como Melo et al. (2023), Fernandes (2020) emitiu o relatório dos documentos para ter acesso a todas as citações relacionadas com cada código, como pode ser visto a seguir.

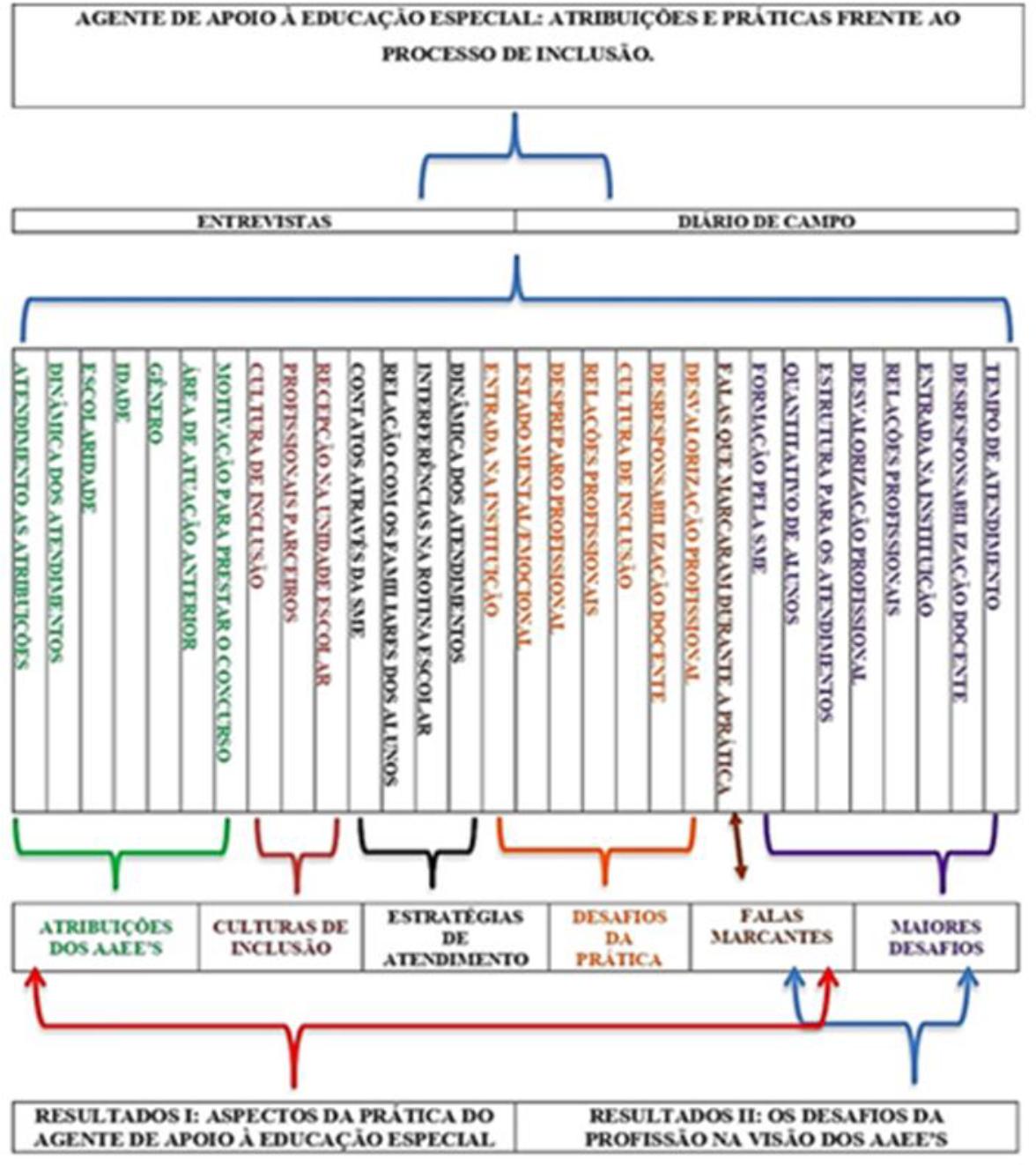

Ele serviu de base para a discussão que a autora apresentou nos resultados do seu estudo, que foi dividido em duas categorias: os aspectos da prática do agente de apoio à educação especial e os desafios da profissão na visão desses agentes.

A autora demonstrou, de modo mais amplo, as etapas do processo de análise dos dados, por meio do seguinte fluxograma.

No que se refere ao tratamento dos resultados obtidos e à interpretação realizada por Fernandes (2020), os dados apontaram para uma defasagem entre o que é proposto no edital do concurso para o cargo de agente de apoio à educação especial e o que, efetivamente, esses profissionais desempenham cotidianamente, inferindo que as atribuições iniciais dessa ocupação já foram superadas na prática. A autora sinaliza a necessidade de uma maior valorização do cargo, o que incluiria a correção da escolaridade da categoria por meio do enquadramento no magistério e, ainda, indica que a atuação dos agentes pode ultrapassar a atual, que é de apenas apoiar, passando para a posição de articulador de práticas pedagógicas voltadas para o processo de inclusão, tal como (e com!) o professor.

Considerações finais

Partindo do pressuposto de que é comum o uso da AC, mas que nem todas as pesquisas a desenvolvem tal como ela é descrita e, na tentativa de elucidar a maneira como algumas pesquisas se valem dela e de suas etapas, buscamos por meio deste artigo, apresentar dois estudos que se pautaram no uso dessa técnica com o auxílio de uma tecnologia, o software Atlas.ti para a análise de dados qualitativos.

Por meio deles, foi possível perceber como os avanços advindos do emprego dessa ferramenta tecnológica podem ser traduzidos na eficácia do tratamento dos dados, sem, contudo, desconsiderar o imprescindível papel dos pesquisadores, no que se refere à importância de um olhar cuidadoso, respeitoso e contextualizado, em uma abordagem qualitativa de pesquisa.

Importante ressaltar que defendemos o fato de que a qualidade de qualquer análise de dados está diretamente atrelada aos quesitos transparência e fidedignidade. Foi possível constatar que quando isso é feito de forma detalhada e em conformidade com as etapas previstas na técnica escolhida, resultados mais adensados e contextualizados podem ser gerados.

Ainda nessa perspectiva, a partir da apresentação do modelo da AC, com o auxílio do Atlas.ti, considerando os dados coletados em pesquisas recentes do LIMDA, foi possível perceber que o uso de um software de análise qualitativa de dados (como mencionamos, existem outros, além do Atlas.ti) favorece as pesquisas educacionais, sobretudo aquelas relacionadas à nossa área de atuação - inclusão em educação. Isso porque substituem o exaustivo trabalho manual que víamos ocorrer até bem pouco tempo (Mendes; Miskulin, 2017), facilitando a análise de volumes muito grandes de dados, auxiliando o pesquisador a cumprir com o que é proposto por Bardin (2016) e contribuindo para que sejam atendidos, efetivamente, os requisitos de cientificidade das pesquisas qualitativas.