Introdução

A institucionalização da Educação do Campo é resultado da luta de uma população que esteve por muito tempo desassistida. Entretanto, sua oferta na perspectiva de emancipação da juventude, apesar de já ser debatida pelos movimentos sociais da via campesina desde o final da década de 1990, ainda é um território a ser ocupado nos grandes debates no âmbito educacional. É, ainda, um espaço a ser efetivado por meio de política pública e na perspetiva de um direito social. Historicamente, está enraizada em lutas dos povos do campo, cujo termo abrange tensões e contradições características ao modo de produção capitalista.

Apesar de a Educação do Campo estar presente um amplo número de pesquisas acadêmicas, o mesmo não se pode observar em relação à juventude do campo ou rural. Entretanto, ambas as categorias (Educação do campo e juventude do campo) têm em comum a não homogeneidade no uso de seus conceitos, podendo o pesquisador facilmente incorrer no erro de utilizá-los sem distinção.

No sentido de aprofundar essas questões epistemológicas e atender ao objetivo de realizar uma investigação aprofundada da produção acadêmica que discute a Educação do Campo para a juventude, essa pesquisa se caracteriza como uma análise teórica, qualitativa do tipo estado do conhecimento. Para tal, foram mapeadas as teses e dissertações procedentes dos programas de pós-graduação stricto sensu ofertados no Brasil, disponíveis no banco de teses e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). A plataforma foi escolhida por dar acesso a pesquisas defendidas junto a programas em funcionamento em instituições de todo o país.

Percurso metodológico

É evidente a necessidade de que um levantamento de dados anteceda uma análise de aprofundamento teórico e, para isso, “[...] a especificidade do assunto e a escolha correta dos descritores são decisivas para uma adequada busca da literatura” (Brandau; Monteiro; Braile, 2005, p. 9). Tomando essa afirmação como premissa, o corpus da pesquisa que deu origem a este artigo foi delimitado a partir da coleta de dados no site do Catálogo de Teses e Dissertações da Capes, realizada entre abril e julho de 2022. Realizou-se busca avançada por meio de dois descritores e suas combinações.

O primeiro bloco de descritores foi “juventude rural” e “juventude do campo", cada um com 21 registros encontrados. Procuramos, também, por "emancipação da juventude rural", "emancipação e Educação do Campo", “emancipação da juventude do campo” e “emancipação da juventude rural”, porém, não houve registros. Para este bloco, optou-se pela busca de pesquisa produzida nos últimos 10 anos, filtrando-a por teses e dissertações produzidas de 2012 a 2022.

Já para o bloco de descritores “Educação do Campo” optou-se por filtrar as pesquisas publicadas de 2002 a 2022, importante marco referencial em que foi publicada a Resolução CNE/CEB n.º 1, de 3 de abril de 2002, que Instituiu as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo. Portanto, foram pesquisados os últimos 20 anos de produção sobre o tema. Para o descritor “Educação do Campo”, foram registradas 1059 pesquisas, já para “educação no campo”, encontramos 69 trabalhos.

Para assegurar uma coleta de trabalhos científicos sobre Educação do Campo e juventudes rural e do campo, conhecendo o que se tem produzido nos programas de pós-graduação stricto sensu em Educação no Brasil, utilizou-se o filtro da área de conhecimento “educação”. Diante da primeira etapa, nomeada como bibliografia anotada, optou-se por ler os 50 primeiros resultados do descritor mais abrangente Educação do/no Campo. Já os descritores “juventude rural” e “juventude do campo”, por não constituírem um montante volumoso de pesquisas, optamos por lê-los todos. A partir desse levantamento, chegamos à leitura flutuante1 de 161 teses e dissertações.

Para constituir o corpus de análise desta investigação e dar prosseguimento à etapa da bibliografia sistematizada, selecionamos, dentre as 161 pesquisas, aquelas que continham em seus títulos, resumos e palavras-chave um dos descritores da pesquisa, a fim de constituirmos as categorias de análise. Como nem todas as teses e dissertações estavam disponíveis na Plataforma Capes, pois algumas foram inseridas anteriormente à implementação da Plataforma Sucupira, optou-se pela busca das pesquisas nos sites das bibliotecas de suas respectivas instituições de ensino. Assim, chegou-se a seguinte tabela de teses e dissertações relacionadas ao foco da pesquisa:

Tabela 1 Distribuição das pesquisas nos programas stricto sensu

| Programa stricto sensu | Total de trabalhos |

|---|---|

| Doutorado | 31 |

| Mestrado | 93 |

| Total: | 124 |

Fonte: Elaboração própria

Ferreira (2002, p. 266), ao escrever sobre os estudos denominados “Estado do conhecimento” os quais demandam levantamento de dados, faz a seguinte reflexão: “É possível afirmar o que se tem falado sobre determinado tema ou área de conhecimento, em nosso país, num certo período, a partir só da leitura dos resumos?”

Enquanto gênero textual, os resumos apresentam, em tese, certa estrutura composta pelo objeto de investigação, percurso metodológico e resultados alcançados. Infelizmente, nem todos contêm esses dados e, mesmo se os tivessem, em sua maioria são constituídos por uma linguagem mais concisa, sem detalhamentos. Além do mais, “[...] entre os textos há lacunas, ambiguidades, singularidades, que são preenchidas pela leitura que o pesquisador faz deles” (Ferreira, 2002, p. 269). Por esse motivo, decidiu-se por coletar os dados não somente a partir dos resumos, mas na introdução das pesquisas, capítulos temáticos que abordam as categorias de análise, referências que conceituam os descritores e os resultados.

A partir da constituição e delimitação do corpus da pesquisa, chegamos às duas categorias de análise: juventude rural e do campo e Educação do/no Campo. Na seção a seguir, elas serão analisadas a partir de gráficos, tabelas e análise qualitativa dos autores mais utilizados nas teses e dissertações. Ainda, apresentamos o objeto e o lócus das produções selecionadas, além de descrever a metodologia e quem são os participantes das pesquisas.

Análise e discussão dos resultados

As pesquisas no espaço-tempo

Conforme Morosini e Fernandes (2014), o conhecimento e suas relações com a vida são ferramenta de trabalho no ambiente acadêmico. Dito isso, “[...] é condição vital para escapar do conhecimento como um cadáver de informação [...]”(MOROSINI; FERNANDES, 2014, p. 155) situarmos uma pesquisa ao leitor como uma produção histórico-cultural que é datada e se encontra nas estruturas de poder vigentes em cada espaço tempo.

O “cadáver de informação” ou o “corpo morto de conhecimento” são metáforas a que Shor e Freire (1986) se refere ao responder a Freire sobre o que é o rigor no conhecimento científico. Para Shor e Freire (1986), é o rigor que mantém o corpo vivo de informação e conhecimento, pois provoca o outro a participar, numa busca ativa com a realidade de cada um. Nesse sentido, localizamos pesquisas teses e dissertações em seu espaço tempo para, posteriormente, analisá-las em cada categoria:

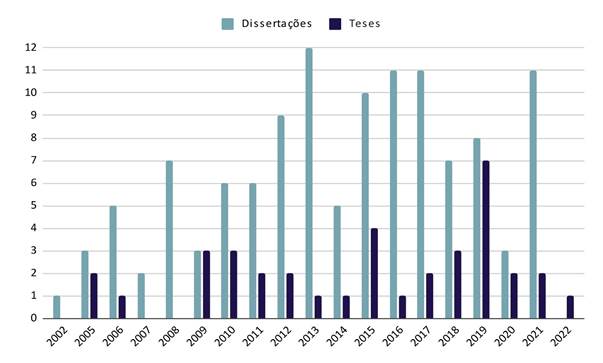

As primeiras teses sobre Educação do Campo foram defendidas em 2005, em instituições geograficamente distantes, uma no estado do Ceará e que trata de um estudo de caso no assentamento Unidos de Santa Bárbara, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e outra no Rio Grande do Sul, voltada à alfabetização de trabalhadores rurais. Em relação à juventude e Educação do Campo, a primeira tese foi defendida em 2014, no estado da Bahia, versando sobre juventude rural no ensino médio.

Considerando o fato de que a produção das pesquisas aqui em análise está vinculada à pós-graduação, é preciso voltar o olhar para esses programas. De acordo com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG)2, entre 2010 e 2016, o Brasil teve um aumento significativo de novos mestres e doutores: 59% na quantidade de mestres e 94% de doutores. Ainda, dados da Fundação mostram que o período de 2007 a 2017 passou por uma importante desconcentração dos programas de pós-graduação no país, distribuição esta que pode ser observada na Figura 2.

Segundo dados da Fundação Oswaldo Cruz, entre 2017 e 2019, verificou-se um aumento nos programas de Doutorado Acadêmico, passando de 2.219 para 2.380, além de terem sido criados mais 24 Doutorados Profissionais. Porém, em 2019, mais de 12 mil bolsas de Mestrado e Doutorado foram extintas3. Além do mais, o governo cortou 87% do orçamento do CNPq e 50% do orçamento da Capes previstos para 2020, ano em que, conforme se observa na Figura 1, anteriormente apresentada, houve uma queda significativa de dissertações e teses defendidas sobre o tema aqui em análise, passando de sete e oito em 2019 para dois e três em 2020, respectivamente.

Outro aspecto importante a ser revelado na produção de conhecimento de um tema em um determinado período são as regiões em que as pesquisas são realizadas. Esse dado possibilita a percepção sobre as regiões que dão maior ênfase ao tema, como apresentado na Figura 2 que apresenta os resultados por região, relacionados ao tema aqui em análise.

Observa-se que, apesar de haver produção sobre o tema em diferentes estados do país, o maior número de produções provém das regiões Sul e Sudeste; com menos intensidade os Estados do Nordeste e Norte.

Analisando as categorias separadamente, os Estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso, Brasília e Rio Grande do Sul, respectivamente, destacam-se pelo maior número de produções relacionados à Educação do Campo. Em relação às produções sobre juventude rural e do campo, destacam-se os Estados do Pará e Mato Grosso, seguidos, em menor quantidade, pelas produções vinculadas a instituições localizadas na Bahia, Ceará, Goiânia, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Certamente, é preciso levar em consideração o fato de que regiões como Sul e Sudeste concentram o maior número de programas de pós-graduação e o maior número de vagas para formação de mestre e doutores. Portanto, acabam sendo evidenciadas em relação ao quantitativo de pesquisas.

Objetos, lócus e participantes das pesquisas sobre juventude e Educação do Campo

O crescimento da produção científica vinculada aos programas de pós-graduação stricto sensu transformou a compreensão do estado do conhecimento em um instrumento indispensável na pesquisa acadêmica. Para tanto, é preciso que seja elaborado de forma cuidadosa e possa otimizar e potencializar a investigação daqueles que se dedicam ao estudo:

[...] a fim de que se ordene periodicamente o conjunto de informações e resultados já obtidos, ordenação que permita indicação das possibilidades de integração de diferentes perspectivas, aparentemente autônomas, a identificação de duplicações ou contradições, e a determinação de lacunas e vieses (SOARES, 1989, p. 3).

Dessa forma, iniciamos a exploração das categorias vinculadas aos objetos das pesquisas acadêmicas selecionadas para análise.

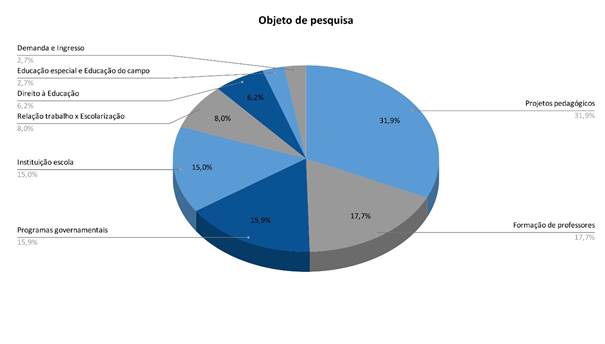

Como é possível observar, as pesquisas relacionadas ao tema projetos pedagógicos ocupam 31,9% do total de produções. O tema abarca um vasto campo de estudos, incluindo projetos pedagógicos de extensão, análise de projetos políticos pedagógicos em relação à formação política recebida pela escola; cultura digital; agroecologia; currículo; pedagogia da alternância; salas multisseriadas e análise de diferentes práticas educativas como a de casa familiar rural, propostas pedagógicas do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e do Sistema de Organização Modular de Ensino (SOME).

A formação de professores ocupa o segundo lugar como objeto de pesquisa, com 17,7% dos resultados encontrados. Essa categoria contempla estudos relacionados à formação continuada, cursos de licenciatura em Educação do Campo e formação de classes multisseriadas. Com pouca diferença, estão logo em seguida o estudo de programas governamentais, com 15,9%, e Instituição Escola, também com 15%.

São diversos os programas governamentais estudados: Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja); Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA); Programa Projovem Campo-Saberes da Terra; Programa Educação nos Quilombos; Programa Escola Ativa; Licenciatura em Educação do Campo (PROCAMPO); Programa Nacional do Livro Didático do Campo (PNLD Campo); e Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (Parfor). Constitui-se um bloco de pesquisa interessante, na medida em que conhecemos programas pensados para o campo, seus limites e potências, além de programas que não foram direcionados especificamente ao público do campo, mas tiveram suas aplicações no campo estudadas a partir de algumas experiências educativas.

Os objetos de pesquisa abarcados no bloco Instituição Escola pensam-na em relação à sua ambiência para o campo; como ela influencia em projetos de vida dos alunos, especialmente no ensino médio. Também estão nessa categoria, com 15% do total, as pesquisas sobre o sentido que os jovens atribuem à escola; a implantação da escola na comunidade; o que uma escola precisa ter para a comunidade do campo; o modo de inserção da escola na realidade em que atua.

Os temas Relação trabalho x Escolarização, com 8%, e Direito à educação, com 6,2%, também estão bem próximos quanto ao número de pesquisas encontradas. A primeira, de forma majoritária, trata sobre como a escolarização recebida no ensino médio na Educação do Campo é refletida na atuação profissional do aluno ou egresso. Sobre direito à educação, foram encontradas pesquisas sobre história do direito à Educação do Campo e uma sobre a dimensão internacionalista da Escola Nacional Florestan Fernandes, dissertação defendida por Moraes, em 2015.

Os temas menos investigados neste recorte de pesquisa foram “Demanda e ingresso”, com 2,7%. Tratam-se de pesquisas qualitativas que investigam o número de vagas, ingresso e demanda na Educação do Campo e a Educação Especial ali ofertada, com 2,7% dos trabalhos que investigam experiências de inclusão nessas escolas. Além de identificados os objetos mais e menos investigados, a análise revelou duas pesquisas que não se encaixaram em nenhum dos blocos, uma dissertação sobre O IDEB das Escolas localizadas no Campo no Estado do Paraná, escrita por Pardal (2012); e outra sobre a relação público-privada entre uma escola no campo e uma empresa na cidade de Rio Azul-PR, escrita por Andrade (2018).

É preciso atentar que, mesmo identificando os objetos de pesquisa mais investigados como projetos pedagógicos e formação de professores, não significa que eles sejam temas esgotados nas Ciências da Educação. Isso porque cada investigação tem uma abordagem epistemológica que abarca diferentes pressupostos filosóficos (gnosiológicos e ontológicos). São essas concepções epistemológicas que orientam a construção do objeto da investigação:

Em cada enfoque epistemológico se tem uma maneira especial de conceber os processos lógicos necessários para construir o objeto do conhecimento. Entretanto, em cada enfoque se definem formas de delimitar os campos de observação, de tratar informações, de elaborar seqüências lógicas e de construir uma interpretação sobre a realidade observada. Isto nos leva a descobrir diferentes maneiras de relacionar o sujeito com o objeto (GAMBOA, 2012, p. 80).

Portanto, quanto mais pesquisas sobre um objeto são realizadas, mais formas de conceber este objeto e estabelecer relações com o sujeito o pesquisador terá a seu dispor para escolher a melhor forma de abstrair, conceituar, classificar e formalizar sua pesquisa, a partir da sua realidade. Nesse sentido, o lócus é fundamental para essas escolhas.

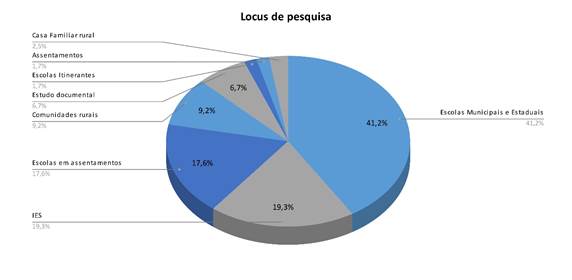

Observa-se que, das teses e dissertações selecionadas (Figura 4), 41,2% tiveram como locus de pesquisa escolas públicas, municipais e estaduais localizadas no campo e outras 19,3% foram realizadas em instituições de ensino superior- IES. Os dois cenários mais utilizados correspondem, respectivamente, aos dois objetos mais investigados: Projetos pedagógicos e formação de professores.

Os objetos de pesquisa descritos no gráfico da Figura 3 também tiveram como locus escolas localizadas em assentamentos, 17,6%; comunidades rurais, 9,2%; e o cenário menos investigado foi o das escolas itinerantes, representando apenas 1,7% das escolhas. Os 6,7% restantes não tiveram um locus e foram realizados por meio do estudo documental, um tipo de pesquisa que recorre a fontes diversificadas, sem tratamento analítico, como tabelas, jornais, revistas, documentos oficiais, filmes, relatórios, vídeos etc. (FONSECA, 2002).

Da mesma forma que um objeto de pesquisa não se esgota pelo número de investigações realizadas, acreditamos que o locus de pesquisa não se finda por si só. Portanto, o que se pode inferir em gráficos como o apresentado, além de qualquer comparação simplória, é identificar certa carência de investigação em determinados lugares no âmbito da Educação do Campo. São exemplos as escolas localizadas em assentamentos e em comunidades rurais, escolas itinerantes, e até mesmo a inexistência de estudos em acampamentos de movimentos sociais da via campesina.

Cada pesquisador tem uma forma de entender o seu objeto de estudo. Em perspectivas analíticas, observa-se o objeto separado de seu contexto; já uma abordagem compreensiva vê, no cenário que compõe seu fenômeno de estudo, um verdadeiro jogo de significados. Ou seja, as formas de conhecimento e os resultados de uma pesquisa diferenciam-se na medida em que os cenários são levados em conta, “[...] de tal maneira, que estes determinam e caracterizam a existência do próprio objeto” (GAMBOA, 2012, p. 82).

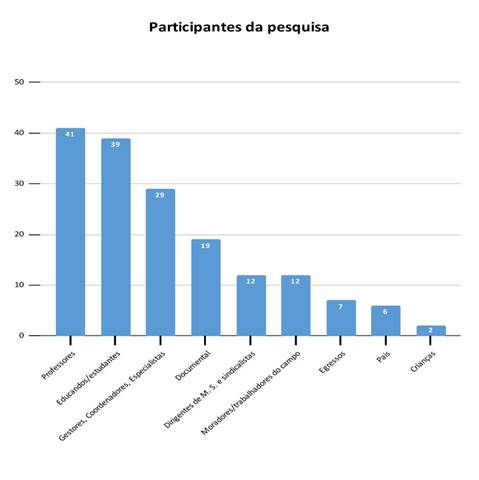

Definidos os objetos de pesquisa e o seu locus, é o momento de conhecermos quem são os participantes das teses e dissertações que investigam a Educação do Campo e juventude, selecionadas neste trabalho.

Considerando que, num total de 124 teses e dissertações, 41 delas utilizou os professores como participantes de suas pesquisas, conforme mostra a figura acima, podemos dizer que esses, junto com educandos/estudantes4 e gestores são os sujeitos mais presentes nas pesquisas, enquanto os menos presentes são dirigentes de movimentos sociais e sindicalistas, moradores e trabalhadores do campo, egressos das escolas do campo, pais e crianças. Do total de trabalhos analisados, 19 foram documentais, portanto, não tiveram sujeitos participantes.

Um fato observado sobre o estudo da juventude do campo é que ela é analisada quase que apenas dentro de um contexto escolar, especificamente no ensino médio e sob diversos objetivos. No escopo desta pesquisa, encontramos apenas uma tese sobre organização de jovens fora do contexto escolar, produzida por Gomes (2019), e uma tese sobre relações intergeracionais, escrita por Silva (2014). No que se refere aos moradores de comunidades rurais, sejam jovens ou adultos, os estudos tornam-se ainda mais escassos.

A primazia do sujeito ou do objeto e a relação dos sujeitos da pesquisa no processo cognitivo se diferenciam por meio das escolhas epistemológicas do pesquisador. As abordagens empírico-analíticas centralizam o processo cognitivo no objeto; a abordagem fenomenológica centraliza o processo no sujeito, enquanto a abordagem crítico-dialética foca na relação entre o sujeito e o objeto (GAMBOA, 2012).

Para concluir essa primeira parte da análise, é importante frisar que, independente do objeto de estudo e de quantas vezes ele foi investigado, a relação cognitiva é sempre um acontecimento inacabado, pois tanto o pesquisador quanto os objetos se transformam na medida em que se constroem (GAMBOA, 2012). Nessa perspectiva, objeto, locus, participantes e todas as outras partes que delimitam as pesquisas são relativas. São escolhas que dialogam com outras escolhas, “[...] um todo que pode ser parte de um outro todo maior e mais abrangente” (GAMBOA, 2012, p. 83).

Os destaques do aporte teórico

Nesta seção, são expostos os referenciais teóricos que fundamentam as teses e dissertações selecionadas para análise. São apresentados os principais autores, os conceitos utilizados e o conteúdo de cada categoria, respectivamente.

Juventude do campo e juventude rural

Em relação às categorias “juventude do campo” e “juventude rural”, utilizando o recorte temporal de 2012 a 2022, a área de concentração Educação, encontramos 21 teses e dissertações de cada categoria. Dessas, selecionamos 14 de cada uma delas, totalizando 28 pesquisas.

Em um primeiro momento, analisamos todos os autores utilizados em cada uma das categorias e, depois, encontramos autores em comum entre elas.

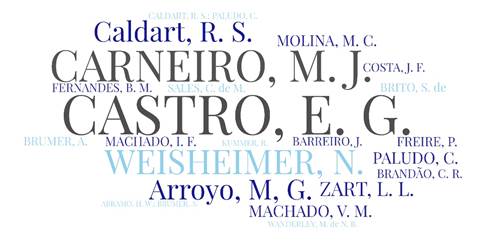

Por intermédio da nuvem de palavras (Figura 6), podemos observar distintas relações entre autores, categorias e frequência da referência. Quanto maior a fonte do nome do autor, maior a frequência com que ele é citado nas pesquisas. Portanto, observamos que Elisa Guaraná Castro e Maria José Carneiro, nomes inseridos na nuvem de palavras na cor cinza, além de serem mais citados nos textos, também são utilizados para debates em ambas as categorias: Juventude rural e Juventude do campo. Com menor frequência, mas também utilizada como referência nas duas categorias de análise, está Roseli Salete Caldart.

Também foi possível diferenciar os autores que fundamentam o conceito de juventude do campo, registrados na nuvem de palavras na cor azul claro, e da juventude rural, registrados na cor azul escuro. Essa divisão de autores por categoria não significa que tomem para si essa representação do rural ou do campo, apenas demonstra a preferência dos pesquisadores para qualificar seus trabalhos, quanto à referenciação de autores.

Em relação à fundamentação dos conceitos juventude rural e juventude do campo, encontramos algumas inconsistências no que tange à cientificidade. Das 12 teses e dissertações analisadas que utilizam o termo juventude rural, três não o conceituam; entre as 12 pesquisas que utilizam o termo juventude do campo, metade delas não o conceitua e, ainda, quatro pesquisas utilizam os dois termos sem qualquer diferenciação.

Essa falta de aprofundamento teórico sobre categorias-chave das pesquisas faz com que o próprio debate sobre a Educação do Campo enfraqueça, uma vez que ela deve ser pensada principalmente para este público que já tem seus desafios de ser compreendido em sua diversidade e, portanto, precisa ser muito bem caracterizado, de forma rigorosa, como todo saber científico (CHARLOT, 2006).

A dissertação de Amaral (2019) aponta para a falta de consenso em relação ao uso do conceito juventude rural. A partir de Castro (2009, p.183) a autora recorda que o uso articulado dos dois termos não é uma novidade, pois, ao longo da história, tanto juventude rural como juventude camponesa foram categorias “[...] ordenadas de organizações de representação social”. Estas têm em comum o preconceito de suas identidades vistas pelo urbano e são categorias de concentração de atuação política.

Padua (2021) afirma que a categoria “juventude rural” foi muito útil em um primeiro momento na disputa por políticas públicas em espaços nacionais de representação. Ao longo do tempo, houve um avanço para trazer à tona a diversidade dessas populações e sua organização na busca de políticas mais específicas para o campo, água e floresta, apesar de ainda compartilharem demandas em comum como acesso a renda, terra, escolarização. Macedo (2019) defende e utiliza o termo juventude rural que, para ele:

[...] também é marcada pela diversidade do campo, assim como pela diversidade da juventude brasileira. Estas são questões que se entrecruzam, e o termo que vem sendo a mais tempo disseminado e constituindo uma categoria aglutinadora entre estes jovens tem sido a definição de jovens rurais (MACEDO, 2019, p. 44).

Para defender sua tese, o pesquisador recorre a Castro (2015) para afirmar que juventude rural não é uma categoria identitária. Ela pode superar distâncias entre os movimentos sociais e realidades regionais, além de aproximar os “mais invisíveis dentre os invisíveis” (CASTRO, 2015, p. 281).

Entretanto, há discussões que apontam para a necessidade de superação da ideia de juventude rural, como a de Weisheimer (2015). O autor afirma que a identidade - juventude rural- foi forjada pela ótica urbana que baseou o rural como lugar de precariedade social.

Autores como Molina (2015) e Caldart (2009) defendem que a juventude do campo está ligada a um projeto de campo, educação e sociedade. Territórios do agronegócio não são os mesmos do campesinato. Portanto, a juventude do campo está vinculada a um propósito com as lutas emancipatórias e o entendimento do seu espaço como produção de vida. Pavani (2018, p. 74) também defende o uso do termo juventude do campo em sua dissertação e se refere a ela como “[...] àquela parcela da população jovem brasileira que mora no campo, na maioria dos casos invisibilizada pelos órgãos governamentais, e projetadas como futuros trabalhadores urbanos.”

Com esse pequeno recorte teórico, é possível observar que juventude do campo e juventude rural não representam necessariamente a mesma parcela da juventude. A pesquisa sobre a categoria ainda é recente. Segundo Castro (2016), foi a partir da década de 1990 que os jovens do campo começaram a ser estudados, portanto, é necessário, mais do que nunca, aprofundamento teórico sobre qual juventude nos referimos ao debater políticas e realizar investigações no âmbito escolar. Não pode ser usual que pesquisadores em nível de mestrado e doutorado utilizem em suas pesquisas as duas categorias entrelaçadas, sem qualquer justificativa e aporte teórico.

Nesse sentido, Gamboa (2012, p. 96) afirma que “[...] a concepção de homem é, especialmente nas investigações educativas, um desses pressupostos básicos que estão ’presentes’ em todo trabalho intelectual que toma a educação como objeto de suas análises”. Aproximando as palavras do autor ao debate sobre a juventude rural e do campo, é necessário entender qual concepção de jovem/ser humano está sendo investigada, antes mesmo de estabelecer a diferenciação entre o jovem urbano ou do campo.

Sendo assim, foi possível destacar as abordagens metodológicas, no que se refere ao conceito de humanidade/juventude, nas teses e dissertações aqui analisadas. É considerável o número das pesquisas que adotaram uma abordagem crítico-dialética. Nelas, o jovem é entendido como resultado de processos sociais, mas, ao mesmo tempo, é visto como alguém que tem a capacidade de transformar a sociedade e paralelamente construir a sua própria história. Apesar de ser socialmente determinado, é capaz, muitas vezes, por meio de projetos educacionais que visem uma Educação do Campo emancipatória, tomar consciência de suas próprias limitações e seguir em busca de suas superações. Por isso, as teorias crítico-dialéticas:

[...] atribuem um status específico e um valor diferenciado à educação na relação com a sociedade, de tal maneira que, dependendo da conjuntura, a educação pode ser um agente transformador da sociedade. Ao mesmo tempo em que a sociedade determina os processos educativos, também é dinamizada pelas ações educativas “libertadoras” ou “transformadoras”. Tais ações serão tanto mais transformadoras, quanto melhor articuladas estejam com outras ações provenientes de outras formas de organizações sociais (movimentos da sociedade civil, organizações de classes, partidos políticos, etc), constituindo desta forma uma conjuntura favorável às transformações na medida em que as correlações de forças apontem para a mesma direção de mudança (GAMBOA, 2012, p. 86).

É sob esta abordagem que são produzidas, muitas vezes, as teses e dissertações que utilizam estratégias como a investigação-ação, investigação-participante e técnicas historiográficas. Nessa perspectiva, os objetos de pesquisa como projetos pedagógicos, formação de professores, instituição escola e direito à educação (Figura 3), têm relação direta com os seus participantes (Figura 5) - professores, educandos, dirigentes de movimentos sociais e sindicalistas. O resultado das investigações traz um olhar crítico em relação às transformações, limites e potencialidades de experiências educativas formais e não formais em seus diferentes meios e contextos. São exemplos as escolas municipais e estaduais, escolas em assentamentos, comunidades rurais e casas familiares rurais.

Há também, com igual frequência, as pesquisas de abordagem fenomenológico-hermenêutica, em que o jovem é concebido como aquele que também tem carências pela limitação de sua condição de “estar no mundo”, situado em um contexto socioeconômico, cultural e histórico. Essa abordagem explica o fenômeno com ênfase na categoria espaço, ou seja, na localização em seu meio ambiente natural ou cultural, cenário, lugar ou contexto geográfico (GAMBOA, 2012).

As teses e dissertações com esta abordagem descrevem o seu objeto de pesquisa a partir da interpretação do pesquisador, sem a necessidade de compromisso com a transformação do cenário analisado. Claro que o rigor científico se mantém:

Interpretar, segundo os princípios da hermenêutica, exige recuperar rigorosamente os contextos onde os fenômenos têm sentido. Interpretar exige recuperar os cenários, os lugares ou palcos onde as manifestações dos atores têm sentido; requerem também a constituição de um horizonte interpretativo, que permita articular diversas manifestações num quadro compreensivo (GAMBOA, 2012, p. 89).

Privilegiando a subjetividade do sujeito, estão as pesquisas etnográficas, técnicas qualitativas desenvolvidas por meio de entrevistas abertas, histórias de vida, discursos, etc. Encontram-se entre elas as pesquisas sobre os cursos de Licenciatura em Educação no Campo, pesquisas com egressos, crianças e pais e histórias de vida de professores e outros sujeitos do campo que se entrelaçam com a comunidade e sua cultura.

Com menos frequência, mas ainda presente nas pesquisas, está a juventude representada pela abordagem empírico-analítica. Essa é uma concepção muito utilizada em pesquisas documentais, em que o jovem é identificado por números e variáveis representados em um esquema cartesiano ou parte de um perfil. Ele é concebido, comumente, como o jovem que precisa de formação, renda, condições de vida ou mesmo como recurso humano em um processo educativo. Sob essa abordagem estão as teses e dissertações que debatem demanda e ingresso escolar no campo, programas governamentais e avaliações em grande escala. Portanto, é possível observar que a elaboração de uma pesquisa acadêmica parte de uma seleção técnica e de instrumentos que se articulam de maneira lógica com todos os fatores que compõem a investigação. O resultado terá maior ou menor importância conforme a visão de mundo e motivação do pesquisador (GAMBOA, 2012).

Partimos do pressuposto de que o jovem, seja rural ou do campo, deva ser retratado como sujeito social, que se relaciona com a comunidade e com a instituição escolar. Conforme, Dayrell (2007), as investigações sobre o jovem do campo devem considerar as tensões entre o mundo do trabalho e os projetos de futuro. Devemos, também, observar a falta de pesquisas sobre a participação da juventude nos movimentos sociais da via campesina e da cidade, já que sua atuação em protestos e ações documentadas pela mídia é um fenômeno visível.

No gráfico da Figura 5, em que elencamos os participantes da pesquisa, observa-se a escassez de estudos com a participação de moradores de comunidades rurais e do campo, sejam jovens ou adultos, o que demonstra a falta de protagonismo desses sujeitos quando a Educação do Campo é objeto de pesquisa. Boaventura de Sousa Santos (2020) já sinalizou a importância de os intelectuais estarem atentos às necessidades e aspirações do cidadão comum e saber, a partir deles e com eles, teorizar. Do contrário, a juventude, em toda a sua diversidade, estará à mercê dos que falam a sua linguagem, ludibriados por apologistas da dominação capitalista, patriarcal e colonialista.

Educação do/no Campo: considerações epistemológicas

Entre as três categorias aqui analisadas, a Educação do/no Campo foi a que mais teve abrangência em relação a publicações, das 1059 encontradas foram selecionadas 42. O descritor “Educação do Campo” só possui publicações no portal de teses e dissertações da Capes a partir de 2002, ano que foi publicada a Resolução CNE/CEB n.º 1, de 3 de abril de 2002 que Instituiu as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo. Esse é um marco referencial que afirma a luta da Educação do Campo como direito universal, constituindo-se como referência para a Política e, dessa oferta, estabelecendo princípios que aproximam o currículo da realidade dos sujeitos do campo.

Já o descritor “Educação no Campo”, com o mesmo filtro de tempo e área do conhecimento, teve apenas 69 pesquisas como resultado e 54 selecionadas para análise. Portanto, a partir das teses e dissertações selecionadas, foi possível observar os últimos 20 anos de produção sobre o tema, com um total de 96 trabalhos aqui analisados.

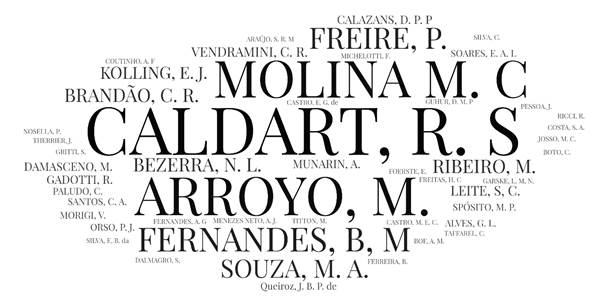

Começamos por conhecer os autores mais citados nas pesquisas. Como critério, selecionamos apenas os utilizados para conceituar os termos Educação do/no Campo. Encontramos um total de 51 autores mencionados, como mostra a Figura 7.

Na organização da nuvem de palavras, os nomes em maior tamanho são os mais citados, enquanto os de menor tamanho são aqueles citados uma única vez. Na imagem, é possível observarmos a centralidade de alguns autores como Arroyo, Caldart, Molina, Fernandes, Freire e Souza. Orientada em sua tese de doutorado por Miguel Arroyo, Caldart é a autora mais citada em todas as pesquisas. Foi assessora pedagógica do Instituto Técnico de Capacitação e Pesquisa da Reforma Agrária e coordena o curso de Licenciatura em Educação do Campo, parceria Iterra-UnB-MEC.

Observamos, entre as 96 pesquisas, que 13 delas utilizam apenas um ou dois autores para investigar uma categoria de análise. Os 51 autores encontrados na nuvem de palavras demonstram que, apesar de ser um fenômeno recente da realidade educacional brasileira, a Educação do Campo constitui-se como um campo5 investigativo com um número considerável de pesquisadores. Inclui, inclusive, pesquisas em rede, como veremos a seguir. Sendo assim, cabe o questionamento: por que há prevalência de poucos autores referenciados nesses trabalhos?

Pierre Bourdieu (2004), em sua teoria dos campos, explica que o que faz a especificidade do campo científico é aquilo sobre o que os concorrentes concordam acerca da validação de uma tese. Nesse sentido, nota-se que ainda não há um acordo e é preciso estar atento a essas questões ao embasar qualquer pesquisa sobre o tema. Resta, então, a pergunta: o que entendemos quando se fala em Educação do Campo, de que forma é objeto de estudo, de práticas e de políticas?

Na tentativa de construir uma chave metodológica para interpretar o percurso e a situação atual da Educação do Campo, Caldart (2009) faz um recorte teórico de alguns embates na área. Segundo ela, há diferentes versões sobre o próprio surgimento da Educação do Campo que compreendem desde o protagonismo dos movimentos sociais e dos camponeses, até pensar a modalidade como um continuum do que se entende por educação rural ou para o meio rural.

O posicionamento da autora, assim como o dos demais autores presentes na Figura 7 é de que a Educação do Campo não é só uma proposta de educação, mas uma crítica desta em uma realidade historicamente determinada. Configura-se como uma luta por uma concepção de educação e de campo. Logo, essa escolha epistemológica pode explicar o grande número de citações nas pesquisas.

De fato, não significa que os autores pouco citados não compartilhem a mesma concepção. Essas questões envolvem, conforme Bourdieu (2004), as duas formas de capital científico: as formas de acumulação e transmissão do saber científico que vão além do trabalho e o desejo de um pesquisador tornar-se (re)conhecido no ambiente acadêmico.

Outro aspecto importante a ser considerado é que, mesmo sendo a concepção de Caldart (2009) a mais utilizada nas teses e dissertações, isso não se reflete diretamente em melhorias em políticas públicas educacionais e na realidade da Educação do Campo. Trata-se de relações mais complexas:

Assim, pelo fato de que sua autonomia com relação aos poderes externos jamais é total e de que eles são o lugar de dois princípios de dominação, temporal e específico, todos esses universos são caracterizados por uma ambiguidade estrutural: os conflitos intelectuais são também, sempre, de algum aspecto, conflitos de poder (BOURDIEU, 2004, p. 41).

Além disso, também foram encontradas teses e dissertações que empregaram o termo Educação do/no Campo em suas palavras-chave, títulos e subtítulos, sem qualquer exploração do tema, deixado em segundo plano como uma concepção dada, debatida amplamente e em acordo quando o assunto é investigado. Nesse bojo estão 13 trabalhos, entre eles 10 dissertações e três teses.

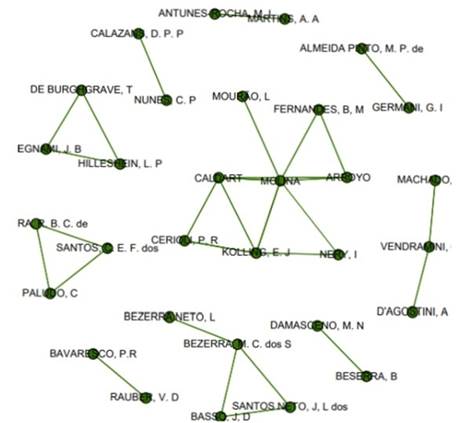

Ainda sobre os autores, observou-se uma diferença entre as categorias: a Educação do/no Campo foi a que a mais mencionou referências de artigos escritos em conjunto, totalizando 37 produções. É visível como esse campo do conhecimento tem suas próprias redes intelectuais de autoria.

Segundo a rede de autores(as), observa-se que a maioria das publicações se deu entre trios. Bem ao centro identificamos uma rede de autores que escreveram mais artigos entre si, são eles: Caldart, Molina, Arroyo, Mourão, Fernandes, Cerioli, Kolling e Nery. Os artigos escritos pelo trio Caldart, Molina e Arroyo foram os mais citados. No centro inferior do círculo, percebe-se outra integração de autores. São eles: Bezerra M, Bezerra Neto, Santos Neto e Basso. Outras sociabilidades encontram-se mais afastadas do centro de autoria e com menos frequência de citações (Figura 8).

O termo redes é empregado, aqui, no sentido de Devés-Valdés (2007, p. 29-31), envolvendo afinidades entre intelectuais que trabalham o mesmo tema ou questões similares. São redes formadas nas tensões entre espontaneidade, vontade, proximidade cultural e outros afins. Para Armani (2013, p. 142), “Além delas, outras estruturas relacionais são mencionadas, entre as quais academias, instituições, revistas e publicações e, claro, afinidades entre autores”.

Essa rede de autores é, parafraseando Ferreira (2002), uma teia de fios que se encontram, que se rompem e se unem, dependendo do ponto que é estabelecido como partida em cada texto. Essa rede é observada em cada resumo, introdução e conclusão das pesquisas, leituras que trazem em seu interior vozes de outros textos e que se ligam a outras pesquisas formando um grande texto.

Certamente, mais do que mapear a influência de certos autores e concepções a respeito da Educação do Campo, é importante pensar nas cercas que demarcam e separam as diversas concepções e, principalmente, a ausência delas, como se não fosse um território em disputa. Afinal, conforme Bourdieu (2004), um dos usos da ciência e, quase sempre esquecido, é aquele que consiste em colocá-la a serviço da própria ciência, do progresso da educação.

Conclusões

Observamos em comum nas duas categorias - juventude do campo e juventude rural e educação no/do campo - um número significativo de teses e dissertações que abordaram as categorias em suas pesquisas e não exploraram as concepções de tais termos. Concordamos com Charlot (2006) que há diferentes formas de rigor na pesquisa científica em educação, pois é necessário aceitar a diversidade, incluindo a epistemológica e metodológica como riqueza e também pela efetivação do trabalho em conjunto e em redes intelectuais. No entanto, é preciso que cada forma de rigor siga as regras de determinada comunidade científica. Portanto, quando se escolhe um caminho a percorrer no campo investigativo, é preciso respeitar normas e estatísticas.

Dito isso, é preciso mencionar a contribuição basilar que nos deu a fase exploratória de leitura das 124 teses e dissertações para observar o que já foi produzido, permitindo avaliar o grau de relevância e confirmar a pertinência do tema. Além do mais, a escolha por abordagens fenomenológicas e dialéticas, apesar de essas serem relativamente novas no contexto da pesquisa educacional, conforme afirma Gamboa (2012), contribui para a formação de uma massa crítica. Em relação à Educação do Campo e suas juventudes, questiona certos reducionismos, na medida em que recupera seus contextos sociais e fenômenos educativos.

É fundamental destacar a importância da sociologia da juventude no debate das juventudes rural e do campo. É notável que na maior parte das teses e dissertações, principalmente sobre a juventude do campo, há o predomínio do paradigma do jovem como sujeito social. Entretanto, como afirma Groppo (2016), a sociologia da juventude pode tanto refletir as concepções de juventude formadas pelas sociedades contemporâneas, como elaborar conceitos de juventude que sustentam políticas sociais e alimentam o senso comum. O autor faz um chamado para que essa escolha teórica seja fruto de reflexão crítica e não do “[...] perigo dos contrabandos e acomodações intelectuais” (GROPPO, 2016, p. 384). Portanto, trazer este debate junto ao de Educação do Campo e suas juventudes, dialogando com outros campos do saber que pensam sobre o tema, é essencial para criar meios para que o acesso à educação seja para o jovem mais do que um serviço ou um bem, mas a consolidação de um direito social em busca da formação emancipatória.

A teoria é importante no debate acadêmico, pois marca concepções de onde se parte e onde se quer chegar, mas não podemos esquecer da realidade sobre a qual essas teorias dizem respeito. A juventude rural e do campo continua sendo explorada quando é excluída do debate ao acesso à Educação do Campo de qualidade. A emancipação pela educação deve ser almejada para a juventude em sua diversidade, superando distâncias entre movimentos sociais, realidades regionais e os sujeitos invisíveis que não se encaixam em nenhuma categoria, mas vivem da terra.

Para finalizar, apontamos a importância das pesquisas que discutem limites e possibilidades de propostas e experiências a partir de concepções sobre Educação do Campo, campo e juventude. Elas são a maior parte das pesquisas, representam diversas localidades espalhadas pelo Brasil, têm rostos, nomes mãos e pés -muitas vezes calejados- que andam e conhecem a terra do campo, sua abundância e suas mazelas. Falamos de pesquisas, análises com impactos em mudanças reais que precisam fazer parte do debate sobre o tema, como elementos essenciais pois habitam o movimento real da Educação do Campo