A imprensa infanto-juvenil. Nota introdutória1

Jornais e revistas voltados para a leitura de crianças e jovens são artefatos culturais que há tempos se estabeleceram no campo da História da Educação enquanto herança documental preciosa e que, invariavelmente, encantam os pesquisadores da área (GALVÃO; LOPES, 2010; CAMPOS, 2009; 2012, BASTOS, 2016). Este legado, estruturado por manifestações discursivas altamente sedutoras por sua plasticidade estética e potencialidade compõe o relato, muitas vezes ficcional, sobre os tempos idos.

Ao mesmo tempo tal herança - edificada por uma grande variedade de gêneros, que vão desde jornais de acabamento rudimentar, passando por suplementos, álbuns, almanaques, e, principalmente, pelas sofisticadas revistas ilustradas - se apresenta como um inegável patrimônio de determinada cultura e como expressão do funcionamento das sociedades.

A História Social da Imprensa demostrou que jornais e revistas não nascem prontos, mas são o resultado de experimentações e negociações culturais e sociais que se materializam na prática jornalística diária, no fazer cotidiano de idealizadores e artífices (Luca (1998; 2006); Cruz (2000); Melo (2003); Barbosa (2009); Cruz; Peixoto (2007).

As revistas ilustradas, em especial, vestígios expressivos de determinadas épocas e culturas e textos verbo-visuais por excelência, tornam-se particularmente fascinantes justamente pela união entre a palavra impressa e a imagem visual. Da articulação entre texto e imagem emergem objetos com diferentes apresentações quanto ao formato, aos fins, à periodicidade e ao conteúdo.

Segmentos verbais se unem indissoluvelmente a desenhos, a fotografias, enquanto as cores, os tipos de letras, os gêneros textuais como contos, poesias, cartas, reportagens, charadas, conselhos, brinquedos para recortar, vestir, colorir e tantas outras formas de expressão, projetam e realizam ações educativas, que se ombreiam com o gesto do entretenimento e possibilitam diferentes construções de sentido a partir do manuseio de uma única página impressa.

É bom ressaltar, todavia, que essas diferentes construções de sentido ocorrem tanto no presente concernente à ação leitora, relativa àquele que lê tais textos como um documento-monumento (LE GOFF, 2003) - o sujeito da prática cotidiana das operações historiográficas (CERTEAU, 1988), quanto no tempo-espaço do leitor idealizado, ao qual o discurso se destinou (ECO, 1979; DARNTON, 1989).

Não por acaso, Martins (2001) apropriadamente se perguntava no início dos anos 2000 se as revistas não seriam uma verdadeira “cilada documental” para o historiador (2001, p. 21). Afinal, sua leitura nos induziria a reconstruções idealizadas dos tempos idos, pois elas, “tal como um espelho disforme, refletem imagens falsas, imagens de superfície, que requerem investigação e decodificação”. Por isso, acreditamos que se a leitura de documentos solicita exame crítico por parte dos profissionais da história, as revistas infanto-juvenis, em especial, pedem atenção redobrada em função dos riscos de arrebatamento.

Ainda segundo pioneiramente demonstraram Cruz (2000), Luca (1998; 2006), Martins (2001) e outros pesquisadores, no caso brasileiro; e Albert (2018), Fourment (1987) e Couderc (2000, 2005), no caso francês, a análise crítica desses artefatos necessita mirar especialmente as condições de produção, “de sua negociação, de seu mecenato propiciador, das revoluções técnicas a que se assistia e, sobretudo, da natureza dos capitais nele envolvidos” (MARTINS, 2001, p. 21).

Assim também ensinou Antoine Prost (2008) em relação às práticas de pesquisa histórica, ao afirmar, em uma de suas 12 lições, que “o historiador efetua um trabalho a partir de vestígios para reconstruir os fatos”; e que questões simples como “de onde vem o documento? Quem é seu autor? Como foi transmitido e conservado? O autor é sincero?” (PROST, 2008, p. 59) necessitam caminhar, em igual passo, com a apreensão das representações coletivas de caráter estetizante, em circulação no tempo/espaço de sua produção.

Especialmente no que concerne aos estudos sobre as representações culturais, Chartier (1990; 1991; 2011) é decisivo ao afirmar, ao menos desde os anos de 1990, que

não existe história possível se não se articulam as representações das práticas e as práticas da representação. Ou seja, qualquer fonte documental que for mobilizada para qualquer tipo de história nunca terá uma relação imediata e transparente com as práticas que designa. Sempre a representação das práticas tem razões, códigos, fi nalidades e destinatários particulares. Identificá-los é uma condição obrigatória para entender as situações ou práticas que são o objeto da representação (CHARTIER, 2021, p. 10).

Tais questões se assentam na compreensão de que a imprensa é um artefato cultural que se constrói e que opera sobre um sistema de valores - e que, ao mesmo tempo, cria sistemas de valores. Em termos bakthinianos, podemos afirmar que a imprensa reflete e refrata a realidade, constituindo-se como uma espécie de caixa de ressonâncias do mundo social do qual ela emerge e na qual ela também se inscreve.

Afinal, sua gênese se dá em meio a esferas de comunicação axiológicas e responsivas umas às outras, segundo os estudiosos da linguagem. Deparamos com circuitos comunicativos, conforme diriam os pesquisadores da comunicação - ou em meio a imaginários compartilhados, como demonstraram os historiadores da cultura (BAKHTIN, 1997; DISCINI, 2005; BURKE, 2005, 2013; DARNTON, 1989; BARBOSA, 2009).2

É importante ressaltar, ainda, que a leitura da imprensa infanto-juvenil nos dá muito sobre o que pensar e sobre o que conhecer: quer seja a respeito dos modelos de infância e juventude que inspiraram a criação de algum impresso, quer seja a respeito dos perfis almejados de leitores e leitoras em determinado período histórico. Quer seja, ainda, pensar sobre os objetivos, os meios e os fins anunciados e/ou velados de uma publicação; ou interrogar sobre as relações entre publicidade, instrução formal, politização da infância, diversão e entretenimento (FOURMENT, 1987; COUDERC, 2005; BASTOS, 2016).

Ao ler criticamente revistas infanto-juvenis podemos, paralelamente, refletir sobre as conexões entre ideais de racionalidade para o comportamento social e de pretensos modelos de estilos de vida, como sugestões a serem assimiladas na leitura deste tipo de vestígio expressivo, ancorado em fatos históricos.

De tal modo, entendemos que, idealmente se realiza a leitura crítica daqueles que se debruçam sobre este rico material. Uma prática que requer leitores pesquisadores atentos, jamais estáticos, crédulos ou passivos. Sujeitos em constante dúvida frente ao que é encontrado e manuseado, tal qual o leitor quimérico arquitetado pelo “bruxo do Cosme Velho” estudado recentemente por Fernandes (2022): “o leitor atento, verdadeiramente ruminante, tem quatro estômagos no cérebro, e por ele faz passar e repassar os atos e os fatos, até que deduza a verdade que estava, ou parecia estar escondida” (ASSIS, 1971, p. 1079).3

Sobre o cotejamento de fontes franco-brasileiras

No caso da imprensa infantil nacional, é inegável que um dos polos inspiradores para o que se desenvolveu no Brasil foi a França. Para Luca (2006), Martins (2001) e Knauss (2011), entre outros analistas da história da imprensa brasileira da virada dos séculos XIX/XX, as fórmulas gráficas e as propostas de conteúdo do periodismo urbano local inspiraram-se fortemente naquilo que era feito além-mar.4 É importante salientar, todavia, que a historiografia social da imprensa vem se debruçando sobre os circuitos da imprensa em geral - e não, especificamente, sobre as esferas de comunicação das revistas infanto-juvenis.

De qualquer maneira, sabemos que a inspiração francesa dos impressos nacionais se traduziu não apenas nos projetos gráficos e nos conteúdos abordados, mas, também no tom adotado pelos artífices locais - mais leve e ligeiro em relação ao que se produzia até então. Emergiu neste período um novo tom narrativo entremeado por gravuras e propagandas. Para Martins (2001, p. 92): “Fórmula certa, mercado garantido, presidido pela padronização do gosto internacional, conforme sugeria a produção editorial francesa”.

Se nos referimos anteriormente ao fato de que as revistas ilustradas apareceram em circuitos comunicacionais responsivos uns aos outros, e em espaços dialógicos nos termos bakthinianos (1997), estamos muito distantes de uma lente analítica que compreenderia o cotejamento entre revistas brasileiras e francesas do ponto de vista da influência de um modelo, superior, em relação a outro modelo, inferior.

Há tempos as Ciências Humanas discutem as transferências culturais e os circuitos comunicacionais sob uma ótica interacionista, contemplando-as de maneira bilateral e intercambiária: dialógica, por excelência. Luca (2018), Velloso (2010), Guimarães (2016) e outros vêm demonstrando, por exemplo, as conexões culturais existentes entre Brasil, Portugal e França no que diz respeito à história da imprensa, dos livros, da leitura e dos leitores. Discini (2004), por sua vez, ao analisar os diferentes modos de presença de jornais impressos, afirmou que:

O centro se define pelo não-centro; o eu, pela relação com o outro. Observar como se relaciona o sujeito com as formações sociais, na medida em que fala delas e é falado por elas, é recuperar um modo próprio de presença no mundo. A partir da imanência discursiva é que a História é reconstruída (DISCINI, 2004, p. 201).

A própria francofonia, acontecimento global característico dos séculos XIX/XX, é exemplo do caráter responsivo, intercambiário e bilateral da esfera de comunicação midiática transnacional que então se constituía. Destaque-se que, se Paris ocupou um lugar altamente privilegiado em termos simbólicos, culturais, econômicos e geopolíticos, aquela cidade/cultura/civilização foi também consumida, reimaginada, reconstruída e revivida criativamente por outros países ocidentais.

Aliás, podemos afirmar o mesmo em relação ao fenômeno do americanismo, ou seja, sobre a presença marcante dos Estados Unidos da América na esfera de comunicação midiática Brasil-EUA-Brasil, ao menos desde os anos de 1940 (MELO, 2003). A história de jornais e revistas é, portanto, sempre uma história em que diferentes discursos de origens diversas se conectam e se interpenetram. Por isso, reafirmamos que os impressos são construções culturais em que a circulação e o diálogo dos textos, dos discursos e, concomitantemente dos sujeitos, das práticas, dos modelos e dos modos de fazer são estruturais e, ao mesmo tempo, estruturantes.5

Do nascimento da imprensa infanto-juvenil na França e no Brasil

Historiadores da imprensa infantil na França ressaltam que este tipo de publicação aparece na segunda metade do século XVIII, pouco antes da revolução francesa. Em 1768, é fundado o Le Journal d’education, o primeiro destinado às crianças (FOURMENT, 1987). Mas, é ao longo do século XIX, com o incremento das técnicas de impressão e na esteira da segunda revolução industrial, que se verificou a explosão de uma imprensa massificada, produzida pelas grandes casas editoriais, tais como Armand Colin, Fayard e Gautier-Languereau (FOURMENT, 1987; ALBERT, 2018; GUILLIER, 2021, 2022).

Marie-Anne Couderc (2000) afirma que por volta de 1900, um número considerável de impressos infanto-juvenis passou a circular, dentre eles Le jornal de la jeunesse, Mon jornal, Le petit français illustré e L’écolier illustré. Assim, é nos primeiros anos do século XX, que os periódicos aparecem como palco do discurso cravado no universo infantil. Um universo que se construía, se consolidava e se disseminava dando visibilidade inédita tanto às crianças quanto aos adultos que pensavam e agiam sobre elas (professores, conselheiros, médicos, conselheiros, desenhistas etc.)

Albert (2018) indica que as causas fundamentais desse processo foram a democratização da instrução e da vida política entre diferentes camadas sociais, o desenvolvimento dos transportes e das formas de comunicação, bem como a queda dos preços dos exemplares. A partir deste período, a imprensa francesa em geral, e a infantil, em particular, se tornam ambas recheadas de ilustrações e fotografias, transpassadas de gêneros textuais, como contos, anúncios de publicidade, de concursos, de notícias de fatos políticos e sociais e de histórias em quadrinhos, entre outras manifestações culturais.

De conteúdos clara, ou subreptciamente moralizantes, que problematizam aspectos da vida mundana, tais produtos da imprensa mantêm sua função social de dirigir a leitura e o corpo do leitor para determinada forma de existir no mundo social.

O gênero revista ilustrada, em especial, passa então a dialogar fortemente com os conteúdos curriculares, ensinados nas escolas leigas e religiosas, e que também se espalhavam em grande espectro, enquanto se tornavam um importante aliado da divulgação dos próprios discursos escolares, assumindo os ares de uma forma lúdica e atraente. Tal fato colaborou enormemente para que a imprensa infantil fosse incensada pelos adultos - que rapidamente estimularam sua leitura pelos mais jovens (COUDERC, 2000; WALDOMIRO; SANTOS, 2005; GUILLIER, 2021).

É certo que uma das revistas de maior prestígio e alcance deste período na França é a famosa e longeva La Semaine de Suzette (1905-1962).6 Por isso, Couderc (2005) aponta que

Nós, os sexagenários - ou os mais velhos ainda - continuamos gratos a Semaine de Suzette que nos ajudou, aliviou nossa angústia, nos divertiu, nos afastou da nossa vida quotidiana por vezes difícil, e, em suma, reconheceu oficialmente a nossa existência (COUDERC, 2005, p. 242, tradução nossa).7

Cardoso (2008) informa que foi o Jornal da Infância, de 1898, que inaugurou este filão no Brasil.8 No entanto, sem dúvida é O Tico-Tico (1905-1977) o exemplo icônico da nascente imprensa infanto-juvenil brasileira - ao menos até os anos de 1940. Como dizia Drummond, “a escola disfarçada em brincadeira” foi um acontecimento significativo para o público infanto-juvenil brasileiro - e O Tico-Tico se tornou referência de leitura periódica dos sujeitos mais díspares ao longo do século XX no Brasil.9 De acordo com Martins:

E assim todas as gerações pós-1905 cobiçaram avidamente o Tico-Tico, recorrendo a expedientes e estratégias vários para obtenção de um exemplar. Nas cidades do interior, a distribuição da revistinha pelas vias férreas pautou o cotidiano infantil, balizado pela chegada do trem, trazendo o número mais recente (MARTINS, 2001, p. 405).

E é para este impresso exemplar, assim como para seu congênere francês, o La Semaine de Suzette (1905-1960), que olharemos nos tópicos a seguir, buscando cotejá-los quanto a algumas aproximações e distanciamentos em relação aos seus respectivos modos de presença no mundo, pelo menos nos seus anos iniciais.

Com isso, objetivamos contribuir com as pesquisas brasileiras que mencionaram a existência de grande proximidade de estilo, de forma e de conteúdo dessas duas publicações, demarcando as semelhanças tal qual já apontado por outros autores (CARDOSO, 2008; ALMEIDA, 2015; GONÇALVES, 2019; PATROCLO, 2019).10 Mas, buscamos, especialmente, muito mais do que indicar as semelhanças entre um e outro impresso, ressaltar uma diferença que acreditamos ser fundamental entre ambas: a presença fundante da sátira, do riso e da subversão n’O Tico-Tico, algo aparentemente distante de Suzette, ao menos nos seus primórdios. E, para demonstrar este argumento, analisaremos quatro capas produzidas em 1905, o primeiro ano de circulação das revistas.11

A escolha pela análise dessas capas inaugurais se deu porque sabemos, conforme indicações de Sodré (1997); Scalzo (2008) e Charaudeau (2006), dentre outros, que as capas funcionam como espécies de vitrines do conteúdo interno dos periódicos. São concebidas para serem a síntese do que o leitor habitual encontrará nas páginas seguintes e, ao mesmo tempo, funcionam como chamarizes de vendas para possíveis novos leitores que as visualizam, por exemplo, nas bancas de revistas. São pensadas e materializadas para se tornarem, ao fim e ao cabo, “o resumo irresistível de cada edição” (SCALZO, 2008, p.62).

O Tico-Tico (1905-1961) e La Semaine de Suzette (1905- 1960): duas revistas exemplares

Desdobramento da famosa revista O Malho, sucesso editorial de 1902, criada por Luiz Bartolomeu de Souza e Silva e Antonio Azeredo, O Tico-Tico, revista semanal lançada em outubro de 1905 no Rio de Janeiro, composta por 16 páginas, acabou se tornando o produto mais precioso da Sociedade Anonima O Malho, que investiu fortemente na segmentação de publicações voltadas para o nascente público leitor nos primórdios do século XX (ROSA, 1984; WALDOMIRO; SANTOS, 2005).12

Sabemos que a publicação foi um sucesso editorial inconteste em função de diversos fatores: o primeiro deles, sem dúvida, decorre do fato d’ O Tico-Tico ter encontrado um nicho de mercado incipiente - o público infanto-juvenil - e ter conseguido de fato deleitar esse público. Há que se considerar, também, o entusiasmo com que a revista foi acolhida pelos adultos que detinham o poder sobre a educação formal das crianças brasileiras; bem como o seu longo tempo de existência, com altas e baixas tiragens e hiatos na publicação, dependendo do período.

Podemos apontar, ainda, como fator decisivo, a sua inovadora proposta gráfica em relação ao que existia no país; ou mesmo o fato de que talentos celebrados da ilustração nacional, como Angelo Agostini, J. Carlos, K. Lixto, Storni, entre outros artistas, fizeram parte do quadro de colaboradores e criaram personagens que se consolidaram no imaginário nacional.

Importa destacar que, a despeito da inegável influência inicialmente francesa, e, também, norte-americana, na longa trajetória d’O Tico-Tico, a revista se ocupou fortemente com a construção de uma identidade brasileira, com a valorização do folclore, do tipo brasileiro em geral e dos heróis pátrios, com a divulgação de modelos éticos de inclinação moralizante, com o ensino da língua portuguesa, da ciência e da história nacional. Nota-se, ainda, que um dos alicerces expressivos do impresso foi a interação entre o nascente consumo infantil e a publicidade; entre os concursos variados (de redação, desenho e tantos outros) e as possibilidades até então inéditas de interação infantil entre os próprios leitores (GONÇALVES, 2019).

Tudo consoante às propostas educativas em curso naqueles tempos, pois, conforme bem demonstrou a historiografia da educação brasileira, a “questão educacional” era um dos assuntos mais relevantes da vida pública na primeira metade do século XX. Afinal, naqueles tempos, se imbricavam de maneira inseparável a formação intelectual e moral dos pequenos cidadãos do país e o cultivo físico, intelectual e espiritual da infância. Assunto sério, tratado em diferentes espaços de sociabilidade e de esferas de comunicação com tintas ora dramáticas, ora redentoras e, porque não dizer, quase sempre missionárias: a construção do Brasil e do brasileiro era trabalho coletivo a ser vencido por todos os “cidadãos de bem” (NAGLE, 2009; MONARCHA, 2009; CARVALHO, 1998).

A revista era destinada à leitura de meninos e meninas, mas, inegavelmente, o público masculino compunha o “leitor ideal” (ECO, 1979), instituído pelo impresso. A esse respeito, podemos observar que o autointitulado “jornal das crianças”, já em seu primeiro número, lançou três concursos visando mobilizar os leitores, sendo que o primeiro deles perguntava: “- Que é que o menino quer ser?”

No entanto, Vergueiro (2005), Almeida (2015) e Patroclo (2019) nos informam que n’O Tico-Tico também proliferou, de forma complementar, material destinado exclusivamente para as meninas, como, por exemplo, a Página das Meninas, que trazia modelos de roupas, material para colar e recortar bonecas, ensinamentos de bordado etc., numa clara alusão ao que era feito pela congênere Suzette em relação aos ensinamentos destinados às leitoras.

No caso do contexto de criação de La Semaine de Suzette, lembramos que na França, durante a década de 1880, Jules Ferry, Ministro da Instrução Pública, aprovou uma série de leis e reformas visando promover a escolarização das crianças e a massificação de escolas laicas e republicanas. Dentre essas leis, podemos citar a criação dos primeiros colégios e liceus femininos, bem como a gratuidade (1881) e obrigatoriedade (1882) do ensino primário para meninos e meninas. A crescente alfabetização da população, incluindo a feminina, e a nova obrigação da escolarização para todos possibilitou a emergência de um inédito mercado consumidor para o qual os editores franceses produziram diferentes produtos com afinco - e que inspiraram iniciativas mundo afora, como é o caso da brasileira O Tico-Tico.13

Um decreto de janeiro de 1890, por exemplo, estipulava que cada aluno deveria possuir seis livros didáticos. Por isso, as casas editoriais exploraram este nascente mercado, especialmente lançando romances. Para testar a popularidade de seus livros, adotaram a estratégia de os publicarem antecipadamente, por episódios, em títulos da imprensa juvenil. Entre 1857 e 1904, aparecem 40 publicações voltadas para este nicho na França: 17 semanários, 7 quinzenais e 16 mensais (GUILLIER, 2021).

Logo, depreende-se que num universo de textos, de gêneros textuais e de práticas, muito dinâmico - este, de proliferação de impressos infantis - que surgiu La Semaine de Suzette publicada pela primeira vez em 2 de fevereiro de 1905, ou seja, oito meses antes d’O Tico-Tico. A revista era composta pelas mesmas dezesseis páginas do congênere nacional, e destinada às meninas de 6 a 15 anos, diferentemente da revista brasileira, que era voltada para as crianças em geral, mas com claro pendor para a leitura masculina.14

As pequenas leitoras, chamadas de “Suzettes” pelos editoriais da revista, deveriam aprender a cozinhar, a fazer pão, trabalhos com agulha (bordado, crochê, tricô), ginástica feminina etc., conforme os valores partilhados pelos grupos franceses de classe média e alta daqueles tempos. E leriam, sobretudo, romances, contos, ficção e história pátria. Nas capas dos primeiros números, adornando o nome da revista, estão representadas as figuras das meninas em ações típicas das bem nascidas do início do século passado: leitura, bordado e pintura domésticas, conforme observado nas figuras abaixo (figuras 1 e 2).

Fonte: Biblioteca Nacional da França - seção de obras raras.

Figura 1 - Capa da edição 01 (2 de fevereiro) da revista francesa La Semaine de Suzette (1905)

Fonte: Biblioteca Nacional da França - seção de obras raras.

Figura 2 - Capa da edição 13 (27 de abril) da revista francesa La Semaine de Suzette (1905)

Na ilustração da capa da primeira edição, está a chamada para a história que se desenrolaria nos exemplares seguintes, retomando a clássica estratégia de folhetim. Na legenda, a pergunta que procura fisgar o leitor para que este vá além do que era anunciado na capa, porta de entrada da revista. Tudo então era conforme à estratégia comercial que acabou se consagrando mundo afora.

O que vai acontecer com esta garota perdida numa cidade espanhola, perseguida por um cachorro furioso e observada por esta velha? Você saberá lendo POBRE CHARLOTTE, a história comovente de M. D’Agon de la Contrie, que estreia neste número. Mas, antes, observe atentamente a ilustração. Encontre todos os objetos cujo nome comece com a letra C. Eles são muitos, quase cem. Quem encontrar o maior número ganhará o prêmio do CONCURSO DE SEIS IMAGENS (veja na página 15 as condições do concurso) (Tradução nossa).

Charlotte, figurativizada, isto é, feita figura do discurso, representada com seu crucifixo pendente no pescoço, camisa com laçarotes e gola jabô, manguinhas rendadas, saia godê com debrum, botinhas de couro e chapéu com plumas impecáveis, adornando seu corpo frágil e assustado, já anunciava um dos pilares sobre os quais Suzette se erigiria dali por diante: a educação moral da boa menina francesa. Além disso, as estratégias para o aguçamento da curiosidade das leitoras em relação aos destinos da personagem, bem como o caça-palavras, e o anúncio dos concursos que iriam marcar a trajetória deste e de tantos outros impressos infantis no mundo ocidental, já estão ali presentes.

Na segunda capa de La Semaine de Suzette, de número 13, mesma estratégia: centralidade da figura da menina na cena, só que aqui numa construção diversa: as figuras da menina e do cachorro, representadas com traços indicativos de personagens que desfrutam a condição de bem nascidos, o que se reforça pelo efeito de apresentações impecáveis, como cabelos e pelos bem penteados balançando ao vento, interagem - amorosamente, caritativamente - com um cachorro abandonado num típico jardim parisiense (“le chien de luxe et le chien errant”).

De fato, as meninas elegantes representadas nas capas, como a personagem que mais parece ter saído de uma página da Recherche proustiana, inspiraram outras editoras francesas, que acabaram lançando semanários ilustrados para elas em iniciativas editoriais análogas, porém mais modestas, procurando atingir diferentes grupos sociais.15

Interessa destacar que em ambas as capas a mensagem é de reiteração de determinado status quo. As meninas representadas em Suzette são da ordem da estabilidade, do previsível, daquilo que já é esperado de uma “Suzette”. Na revista, temos lições clássicas voltadas para o público infanto-juvenil (civismo, bons costumes, respeito à autoridade e à tradição, distinção social em relação aos outros por intermédio dos bons pensamentos e das boas práticas cotidianas, dentre outros ensinamentos). No Tico-Tico tais lições também são presenças inescapáveis, mas com momentos claros e recorrentes de subversão à ordem - e este é o ponto central do cotejamento aqui proposto.

Se, por um lado, é inegável reconhecer as aproximações entre Suzette e O Tico-Tico no que diz respeito à forma e à estrutura gráfica, e, também, quanto a determinados conteúdos destinados ao público infanto-juvenil, é forçoso reconhecer que da análise de ambos os impressos emerge uma diferença significativa que desvela diferentes modos de ser. Afinal, o valor da diferença sustenta a identidade gerada pelo sentido dos textos. Enquanto n’O Tico-Tico salta à vista o humor e a subversão possível à ordem estabelecida pelos adultos, em Suzette temos o apaziguamento e a repetição de modelos imemoriais relacionados à infância feminina idealizada. São ideais de presença diversos, nesse aspecto.

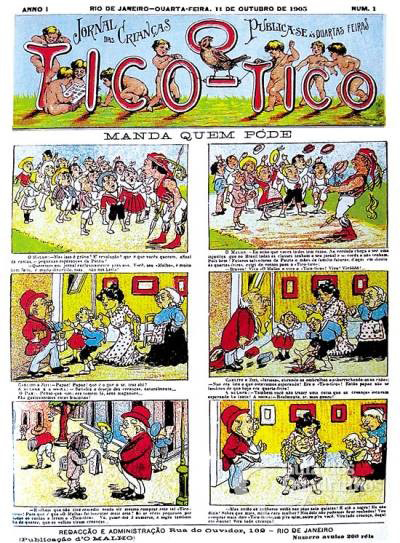

Na reprodução da primeira edição da revista nacional, deparamo-nos com seu “mito fundador”: o Tico-Tico seria uma resposta d’O Malho a uma demanda das próprias crianças que, em atitude contestatória, teriam exigido uma revista só para si. Daí seu nascimento, segundo informado na História em Quadrinhos intitulada Manda quem póde, publicada na capa da primeira edição.

Observamos o tom satírico em relação ao chefe de família que é, na verdade, mandado pelos filhos e pelas mulheres da casa sendo ele mesmo, no final da narrativa, seduzido pela revista que nascia, pois, apesar de pai, tornara-se leitor do “jornal das creanças”.

Trata-se de representação muito comum na imprensa adulta do período, habilíssima em escarnecer das relações de poder entre homens, mulheres e crianças nos espaços públicos e privados. Sabemos que em tempos de emergência de feminismos de diferentes matizes, a sátira e a zombaria em relação aos gêneros sociais (homens-mulheres) e às hierarquias familiares (pai, mãe, sogra, filhos, filhas) davam o tom à imprensa adulta (COSTA; SCHWARCZ, 2000; CAMPOS, 2009). Algo impensável em Suzette nos seus primórdios.

Afinal, quem mandava de fato nesta casa brasileira, estampada na capa na primeira edição d’ O Tico-Tico? Os filhos, “futuros salvadores da Patria” conforme reiterado pelo senso-comum? As mulheres “mães de família futuras”, segundo arquitetavam pedagogos, legisladores, médicos e letrados em geral? Ou o pater, aqui retratado como um sujeito fraco, submisso e meio ridículo?16 Notemos a imagem (Figura 3), com as legendas transcritas logo a seguir.

Fonte: (WALDOMIRO; SANTOS, 2005)

Figura 3 - Capa fac-símile da edição 01 de O Tico-Tico (11 de outubro de 1905)

Quadro 1: O Malho: - Mas isso é gréve? É revolução? que é que vocês querem, afinal de contas, ó pequenas esperanças da Patria?

- Queremos um jornal exclusivamente para nós. Você, seu “Malho”, é muito bem feito, é muito divertido, mas...não nos basta!

Quadro 2: O Malho: - Eu acho que vocês todos tem razão. Na verdade chega a ser uma injustiça que no Brasil todas as classes tenham o seu jornal e só vocês o não tenham. Pois bem! Futuros salvadores da Patria e mães de família futuras. d’aqui em diante às quartas-feiras, exigi de vossos paes o “Tico-Tico.-Bravos! Viva “O Malho e viva o Tico-Tico! Viva! Vivôôô!...

Quadro 3: CARLITO E ZIZI: - Papae, Papae! que é o que o sr. traz ahi? A MULHER E A SOGRA: - Satisfez o desejo das creanças, naturalmente...PAE: - Penso que sim: ora tomem lá, seus maganões...São gostosissimos estes biscoitos!

Quadro 4: CARLITO E ZIZI furiosos, atirando os embrulhos e esborrachando-os no chão: - Não era isso o que estávamos esperando! Era o “Tico-Tico”! Então papae não se lembrou de que hoje era quarta-feira! A MULHER: - Tambem você não trazer uma coisa que as creanças estavam esperando. E a tanto! A SOGRA: - Realmente, sr. meu genro!

Quadro 5 - E olhem que não tive remédio senão vir mesmo comprar este tal “Tico-Tico”! Para que é que “O Malho” foi inventar mais esta? Só se vêem pequenos por todos os cantos a lerem o “Tico-Tico”...Vá, passe-me 3 numeros, a sogra também há de querer, que os velhos viram creanças...

Quadro 6 - Mas então os senhores estão nas suas sete quintas! E até a sogra! Eu não dizia! Sabes que mais, minha mulher? Nós dois não podemos ficar roubados! Vou comprar mais dois “Tico-Ticos”, um p’ra mim, outro pr’a você. Vira tudo creança, daqui em diante! Vira tudo creança!17

O que teríamos nesta capa inaugural seria uma deseducação segundo os modelos vigente na época. Uma subversão dos hábitos, dos costumes naturalizados nas relações familiares: as figuras do pai subordinado, das crianças rebeladas (em greve?), ou, melhor dizendo, dos filhos revoltados e instáveis. Crianças mimadas, afinal, que dariam a última palavra diante dos adultos; e que, ainda por cima, seriam atendidas pelos adultos mesmo após terem atirado os biscoitos no chão em atitude claramente contestatória. Justamente o contrário do que se esperava dos pequenos leitores “futuros cidadãos” e “mães de família”, tal qual propalavam os discursos oriundos dos mais diferentes campos de saber e cultura do período - e que também reverberavam naquele impresso.

Não há como não notar, além disso, a construção de determinado tipo de velhice infantilizada (ridiculamente, os velhos viram crianças), bem como a exemplificação de diferentes representações da figura masculina atravessadas por marcadores sociais etários, de classe e de etnia: de um lado, a figura plástica do velho jornaleiro negro, todo amarfanhado: lábios, postura, roupas e chapéu em excesso, desalinhados. De outro, a representação do pai (também velho), de casaca vermelha, óculos pince-nez, relógio de bolso e barriga protuberante, entre outros signos de distinção social do Brasil e d’alhures.

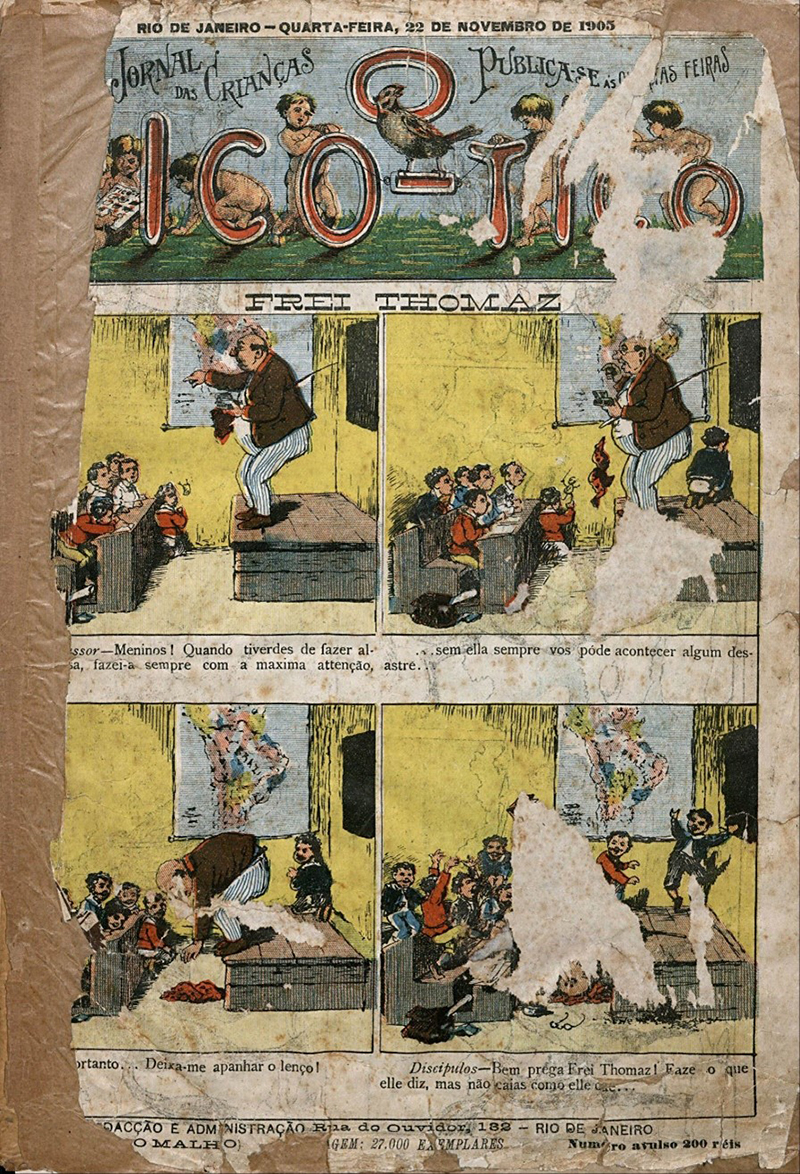

É a construção ficcional de um ambiente fora de controle (e exclusivamente masculino) aquele que observamos. É análogo ao que observamos também na capa do primeiro exemplar disponível para consulta na Biblioteca Nacional, datado de 22 de novembro de 1905, reproduzido a seguir (Figura 4). Infelizmente, trata-se de suporte já deteriorado, o que não nos impede de notar que, do discurso, emerge a representação de estilos estratégicos ou comportamentais concernentes a classe escolar, regida por um professor atrapalhado e desatento que se estatela no chão após abaixar-se para pegar o lenço em meio às explicações e aos exemplos de vida.

Fonte: http://memoria.bn.br/pdf/153079/per153079_1905_00001.pdf. Acesso em 15-04-2023.

Figura 4 - Capa da edição 06 d’O Tico-Tico (22 de novembro de 1905), a primeira disponível para consulta na Biblioteca Nacional

“Bem prega Frei Thomaz”, dizem os “discípulos” (alunos) “Faze o que elle diz, mas não caias como elle que...” e a sala de aula sai definitivamente do aparente controle do mestre, em caricatura de um espaço ainda distante das almejadas representações das escolas “modernas” daqueles tempos, a despeito da existência de um mapa colorido pendurado na parede, signo inconteste da nova cultura material escolar que se descortinava nas escolas ocidentais no raiar do século XX (HEBRARD, 2009; VALDEMARIN, 2000).

No desenho do momento do tombo do professor, culminância da história, observamos não apenas a explosão da classe em risos e galhofas, mas também a representação plástica da zombaria dos alunos - principalmente aqueles que, no início da história, estavam alijados da cena principal. Deparamos com o primeiro aluno, que se entretinha riscando a parede; e o segundo, que a observava de muito perto, numa construção típica de castigo escolar “tradicional”, conforme batizariam aqueles que, nas primeiras décadas do século XX, postulavam novos métodos de ensino, em oposição ao que era nomeado como velho, arcaico, ultrapassado, tradicional (CARVALHO, 1998; MONARCHA, 1999).

Algumas considerações

É certo que o cotejamento da imprensa infantil franco-brasileira é longo caminho a ser trilhado e que pode abrir perspectivas profícuas de estudos referentes a temáticas diversas. No entanto, procuramos demonstrar, neste artigo, que La Semaine de Suzette e O Tico-Tico, duas revistas emblemáticas voltadas para a leitura infanto-juvenil do início do século XX, emergiram na França e no Brasil num mesmo vórtice de criação e consolidação de um público consumidor inédito: o infantil.

Destacamos, sobretudo, que se as aproximações gráficas e de conteúdo entre uma e outra são inegáveis - algumas colunas e histórias de Suzette, por exemplo, foram simplesmente traduzidas para o português, como é o caso da célebre criada bretã Becassine, que n’ O Tico-Tico se tornou a empregada Narcisa - há que se estudar com melhor detalhamento o assunto.

Por ora, para além das proximidades e transposições apenas vislumbradas - posto que esta temática nunca foi tomada como objeto de análise central das pesquisas em História da Educação - destacamos a inequívoca presença de uma diferença significativa entre ambas: a carnavalização inequívoca presente n’O Tico-Tico e, aparentemente, ausente em Suzette.

Conforme asseverou Fiorin (2018, p. 105): “Para ser carnavalesca, é preciso que uma obra seja marcada pelo riso, que dessacraliza e relativiza as coisas sérias, as verdades estabelecidas, e que é dirigido aos poderosos, ao que é considerado superior”. Se, conforme ensinou Bakhtin (1999), o carnaval medieval era uma cosmovisão de mundo universalmente popular que se opunha à seriedade, à autoridade, aos dogmas e aos valores absolutos, podemos afirmar que a infância retratada no impresso nacional, diferentemente do congênere francês, é, em grande medida, carnavalizada.

As crianças representadas dessacralizam e zombam das figuras adultas, particularmente dos homens (pai e professor). Por isso, o que temos n’O Tico-Tico é a alegria, a gozação, o deboche e a zombaria transfigurados na explosão do riso infantil frente ao tombo do gordo, careca e suado professor. Temos também a quebra de hierarquias geracionais, já que o pai obedece aos filhos, e o professor literalmente se desmonta na frente da classe (podemos ver apenas os óculos caídos no chão, ao lado do rasgo do papel).

Uma clara oposição dos pequenos frente à seriedade e ao burlesco representado pelos adultos. Se o carnaval na Idade Média e no Renascimento era um momento da vida onde reinavam idealmente a abundância, a liberdade e a igualdade entre todos (BAKHTIN, 2010), o que temos aqui é o vestígio de um mundo às avessas. Um mundo em que as crianças possuíam, ao menos imaginariamente, livre-arbítrio em relação às coerções da etiqueta e da disciplina tanto doméstica quanto escolar.

Tal qual demonstrou o filósofo russo em relação à festa popular (1999), notamos que, nas capas analisadas d’O Tico-Tico, em oposição ao que observamos em Suzette, a vida também se apresentava numa espécie de mundo invertido, ao contrário do programado e do programático. Ao menos até a segunda página da revista nacional, neste universo às avessas as hierarquias, os medos e as barreiras entre pais e filhos desmoronavam. Também se diluíam os contornos entre os papéis de professores e alunos na prática escolar. Nessas capas iniciais, o que temos, é o instantâneo reinado (carnavalesco) das crianças sobre os adultos.