Introducción

En 1943 se realizó el Primer Congreso Panamericano de Educación Física en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. El concurrido evento fue el fruto de un variado y ecléctico esfuerzo por parte de expertos en el campo de la cultura física en general y de la Educación Física en particular. La mayoría de ellos con significativos vínculos con organizaciones e instituciones relacionados con el aparato estatal moderno de sus respectivos países.

El congreso desarrollado en Brasil hundió sus raíces en un conjunto de iniciativas generadas por representantes de diversos países americanos (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Perú y Uruguay) reunidos a principios de los años ‘40 con el fin de instalar en la agenda panamericana de los estados modernos la importancia de la cultura física, la Educación Física, los deportes y la medicina deportiva (Blanco, 1956)1.

Para lograr tal cometido se realizaron dos encuentros en la capital argentina en mayo de 1941 y 1942 y uno en Río de Janeiro en septiembre de 1941 donde especialistas y autoridades vinculadas con la temática (el uruguayo Raúl Blanco, el argentino César Vázquez y el brasileño João Barbosa Leite, entre otros) delinearon y definieron las propuestas, los tópicos, los invitados y los alcances del futuro evento americano. Aunque los congresos internacionales sobre educación física, deporte, recreación o medicina deportiva eran recurrentes en Europa y en EEUU; en Latinoamérica los mismos eran escasos e inclusive, en algunos países, inexistentes. Sólo en algunos estados nacionales se habían formalizado este tipo de encuentros con cierta proyección internacional a fines de los años ‘30 o principios de los ‘40 como Chile, Uruguay, Brasil o Argentina. En este último país, se organizó en 1942, con varios representantes de países del cono sur como Chile (Joaquín Cabezas, Humberto Díaz Vera, Luis Bisquertt y Benedicto Kocian), Uruguay (Raúl V. Blanco) y Bolivia (Federico Tejada Olmos), la Primera Conferencia de Profesores de Educación Física la cual lentamente consolidó una red de relaciones entre varios expertos en el arte de educar y curar los cuerpos en Latinoamérica (Scharagrodsky, 2020).

Al año siguiente, en junio de 1943, se realizó el Primer Congreso Panamericano de Educación Física en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. Con la participación de representantes, delegados e interesados (maestros, profesores de educación física, médicos, entrenadores, etc.) de trece países americanos (Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Guatemala, EEUU, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay) y a partir de un intenso trabajo en diversas secciones temáticas, se debatieron distintas problemáticas relacionadas con la educación física, el mundo deportivo, la recreación, la salud física y la educación en general.

Teniendo en cuenta todo ello, el siguiente trabajo tiene como objetivo analizar el evento internacional -el primero en su tipo de Brasil- como un espacio material y simbólico en el que se acordaron y, al mismo tiempo, se disputaron ciertos regímenes de verdad a la hora de conceptualizar a la educación física como disciplina educativa, sus finalidades, alcances, medios y destinatarios. Como cualquier evento de este tipo, el primer congreso panamericano puso en circulación saberes, perspectivas teóricas, referentes disciplinares e instituciones vinculadas directa o indirectamente con el amplio y heterogéneo campo de la cultura física. En función a ello, tres son las dimensiones a analizar en el primer evento panamericano de la especialidad: la circulación de saberes con sus respectivas invenciones de asuntos o problemas; la emergencia de expertos a la hora de justificar y validar ciertas intervenciones políticos-pedagógicas y la propagación de ciertas instituciones autorizadas a la hora de conceptualizar el universo de la cultura física en general y la educación física en particular.

Entre las preguntas a indagar se focaliza la atención en los siguientes interrogantes: ¿cuáles fueron los saberes que validaron sentidos verdaderos sobre los tópicos mencionados en el evento internacional?, ¿qué tipo de problematizaciones predominaron?, ¿quiénes fueron los expertos y las instituciones que asumieron la autoridad, el dominio y la legitimidad del saber en la comunidad de profesores de educación física durante el congreso?

Para llevar a cabo el análisis hermenéutico del evento, la elección metodológica se ha nutrido de un enfoque sociohistórico con énfasis en la historia social de los saberes y expertos (Neiburg & Plotkin, 2004; Heilbron et al., 2008; Altamirano, 2013) en diálogo con la historia de la educación física como disciplina escolar transnacional (Goodson, 2003; Melo, et al., 2013; Scharagrodsky, 2011; Linhales et al., 2019; Cassani et al., 2021). Entre las fuentes analizadas, se destacan las exposiciones y los debates que figuran en las memorias del congreso, las resoluciones, los informes, la prensa escrita y las imágenes fotográficas del evento. Nuestra hipótesis sugiere pensar el evento como un terreno de legitimación epistémica e institucional de la especialidad en cuestión, en donde ciertos saberes, expertos y organizaciones consolidaron una narrativa y una forma de intervención de y sobre la cultura física en general y la educación física en particular, iniciando un largo proceso que se consolidó en la segunda mitad del siglo XX a partir de la construcción de redes y circuitos institucionales y personales.2

La Educación Física en Brasil: su emergencia histórica y, muy especialmente, lo acontecido en los años ‘30 y ‘40

EL FUTURO CONGRESO PANAMERICANO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN RÍO

[...] Sólo el hecho de que todos los aquí presentes tengan un concepto muy claro de lo que la educación física implica y propone, y que ello facilite a todos el desarrollo de sus actividades; el hecho de que hombres y mujeres, adultos y niños, militares y civiles, unidos por un mismo ideal, trabajen con fe y civismo en esta obra de profundo significado social, debe ser destacado de manera muy especial (No Rio o futuro... 1941, p. 1).

En 1941, el diario A Noite, de Rio de Janeiro, así como diarios de otras ciudades, reportaron la llegada del Dr. César Vázquez a la capital brasileña para discutir, entre otros temas, la realización del Primer Congreso Panamericano de Educación Física. Según el diario, Vázquez ponderó el hecho de que en Brasil había un “concepto clarísimo” de qué es la educación física. Si, por un lado, se podría decir que Vázquez fue demasiado elogioso respecto al estado de la educación física en el país, por otro se puede comprender que esta opinión podría derivar de un hecho importante: los años 1930 y 1940 fueron un período esencial para la institucionalización de la educación física en el país, marcada por la publicación de los primeros periódicos especializados, la creación de los primeros cursos civiles de formación de profesionales, por políticas de centralización de las prácticas deportivas y de educación física por parte del gobierno de Getúlio Vargas y por un deseo de creación de un “método nacional” de educación física (Góis Júnior, 2017; Drummond, 2014; Romão, 2022).

Durante el período dictatorial conocido como Estado Novo (1937-1945), una serie de decretos y leyes abordaron la organización de la educación física y el deporte en el país. Es en este momento que se crean el “Conselho Nacional de Desportos” (1941) y las primeras escuelas civiles para la formación de profesores de educación física3, que se sumaron a la “Escola Superior de Educação Física do Exército”, fundada en 1933 a partir de la transformación del “Centro Militar de Educação Física”. Además, el artículo 131 de la Constitución promulgada en 1937 establecía la obligatoriedad de la educación física en las escuelas primarias, secundarias y normales del país (Drummond, 2014; Lima, 1980; Romão, 2022). En este sentido, durante el gobierno de Getulio Vargas, la educación física y el deporte, bajo supervisión del Ministerio de Educación y Salud, pasaron por un importante proceso de centralización, organización y reglamentación de sus prácticas en el país. De hecho, el propio ministro, Dr. Gustavo Capanema, destaca este esfuerzo de organización y de formación profesional en su discurso proferido durante la sesión inaugural del Congreso, el 19 de julio de 1943 (Ministério da Educação e Saúde, 1945).

El interés por la educación física se reflejaba en la prensa brasileña. Sus defensores se apoyaban en un discurso vinculado al “fortalecimiento de la raza” para exigir la inserción de los ejercicios físicos metódicos, basados en la ciencia, en la educación de la juventud brasileña (Góis Júnior, 2017). Según Lenharo (1986), este movimiento que impulsaba la educación física en el país no era una coincidencia, pues el cuerpo estaba en el “orden del día” de grupos como educadores, médicos y militares. Durante este período, había una preocupación por la constitución de una identidad nacional brasileña, y esta discusión, necesariamente, pasaba por el cuerpo. Así, se construía en este período la imagen de un “nuevo brasileño”, transformado a través de la salud y la educación. La educación física, así, alcanzaba un lugar central en el proyecto nacional, y las tesis de sus defensores, en general, enfatizaban “[…] los tres puntos enumerados, a saber: la modernización del cuerpo por el ejercicio físico; el mejoramiento eugenésico incorporado a la raza; la acción del Estado sobre la preparación física y sus repercusiones en el mundo del trabajo” (Lenharo, 1986, p. 77-78).

La eugenesia, así, era una temática fuertemente vinculada a las discusiones sobre educación física en este período, especialmente a partir de los supuestos de la biotipología, que ya era parte del curriculum de la “Escola de Educação Física do Exército” desde sus primeros años de actividad (Gomes et al., 2013). Esta relación se hizo visible incluso en uno de los anuncios del Primer Congreso Panamericano de Educación Física, publicado en el diario Gazeta de Noticias:

Eugenesia

Del 19 al 31 de este mes se celebrará en esta capital el Primer Congreso Panamericano de Educación Física. [...]

Este acontecimiento traerá sin duda grandes beneficios a la eugenesia de la raza novohispana, que hasta hace poco no había prestado mucha atención al desarrollo físico de sus músculos (Eugenia, 1943, p. 3, énfasis del autor).

Había gran expectativa en la prensa respecto a la realización del congreso. Notas y relatos sobre el congreso fueron publicados no solamente en la prensa de la capital, Rio de Janeiro, sino también en diarios de los estados de Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Norte, Santa Catarina y São Paulo. En estos, sin embargo, la atención no fue al tema de la eugenesia, sino al hecho de que el país recibía en aquel momento autoridades de diferentes países americanos para discutir los distintos problemas relacionados con la educación física. La prensa así, alimentaba un clima en que “[…] los estudiosos y defensores de la causa de la educación física esperan con manifiesta ansiedad la inauguración de los trabajos del Primer Congreso Panamericano de Educación Física” (Primeiro Congresso Panamericano de Educação Física, 1943a, p. 3).

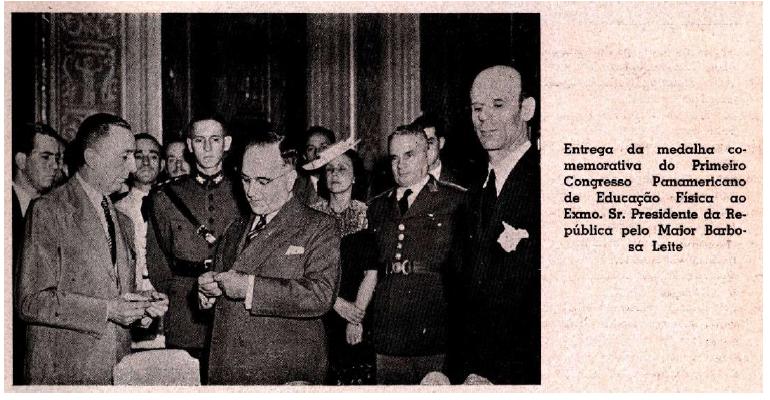

Durante todo el período del Congreso, parte de la prensa nacional dio visibilidad a las actividades de los congresistas, relatando la presencia de autoridades brasileñas, como el Ministro Gustavo Capanema, los procedimientos de instalación de las comisiones, los temas que serían discutidos, las resoluciones que se iban tomando, las sesiones de reunión, pero también las cenas promovidas por clubes locales, las visitas a puntos importantes de la ciudad, el encuentro de los congresistas con Getulio Vargas (Figura 1).

Fuente: O que foi o I Congresso... (1944, p. 21).

Figura 1 El presidente de Brasil, Getulio Vargas, durante el I Congreso Panamericano de Educación Física

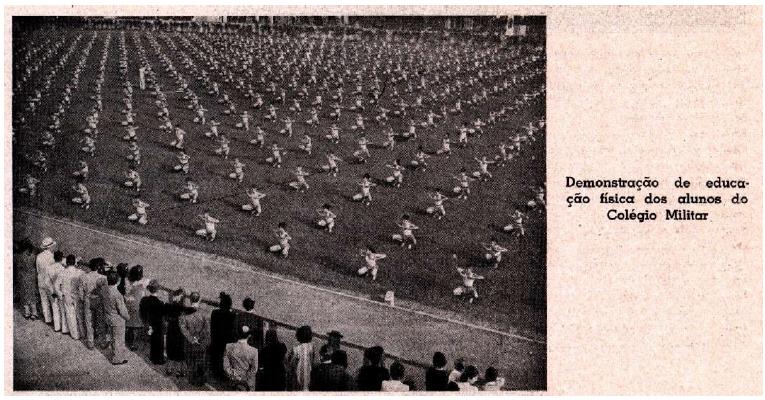

Si por un lado la prensa daba cuenta de los sucesos del Congreso, por otro lado también dejaba huellas de como la realización de este evento estaba en consonancia con un proyecto nacional. Esto se muestra de manera muy clara, por ejemplo, con un homenaje a los congresistas realizado en el estadio del Fluminense, que contó con la participación de 6000 colegiales haciendo presentaciones gimnásticas, de danzas regionales y de canto orfeónico. Según el diario A Manhã:

El éxito del espectáculo cívico y deportivo se debe a la perfecta preparación de todos los escolares, que obedecieron la voz de mando del profesor Mario Queiroz en el terreno de juego y las orientaciones del reputado director Vila Lobos en las gradas (Primeiro Congresso Panamericano de Educação Física, 1943b, p. 3)

La realización del Primer Congreso Panamericano de Educación Física en Rio de Janeiro, por tanto, en cierta medida reflejó un proyecto nacional que tenía en la educación física un elemento central para su realización (Figura 2). Los diarios dieron visibilidad al congreso, publicando, al final, las 21 resoluciones tomadas por los congresistas que volverían a reunirse futuramente en México, para la segunda edición del evento.

El congreso: sus tópicos, las discusiones y traducciones principales

Entre los días 19 y 31 de julio de 1943, los 21 delegados oficiales, acompañados por 13 representantes de estados brasileños, 28 adherentes extranjeros y 208 nacionales, llevaron a cabo la tarea de analizar y discutir los 79 trabajos enviados al congreso y organizados en sus 5 secciones: “Pedagogía Aplicada a la Educación Física; Biología Aplicada a la Educación Física; Política Educacional; Organización y Administración de la Educación Física y Asuntos Correlativos”. Las cinco secciones fueron descriptas en la reglamentación del congreso, publicada en las cuatro lenguas oficiales del evento -portugués, español, francés e inglés-. Es notable, sin embargo, que a pesar de contar con cuatro lenguas oficiales, todos los trabajos enviados fueron escritos en portugués o en español. Si bien había dos delegados oficiales de Estados Unidos listados (teniente Hoyt Breslin de Shields y capitán Richard T. Cassidy), los trabajos eran en su totalidad firmados por autores de países latinoamericanos. En este sentido, al menos en términos lingüísticos, se puede inferir que lo “panamericano” en esta edición del congreso representó lo “latinoamericano”. Esta característica se reflejó en las discusiones y en los anales publicados en 1945: los 54 textos publicados son todos en portugués o español, y las discusiones transcriptas son en portugués o español. Aunque se mire la totalidad de trabajos (79) sometidos para apreciación del congreso, ninguno de ellos estaba en inglés o francés. Así, fue que en los dos principales idiomas latinoamericanos se llevaron a cabo debates sobre los más variados temas, entre ellos: el valor del juego como elemento educativo; educación física y la infancia; los juegos autóctonos; la postura de los/as escolares; la necesidad de institutos panamericanos de educación física; el uso y aplicación de métodos estadísticos para las políticas de educación física y deporte; los agrupamientos homogéneos y los métodos y fichas de biometría.

Al contrario de los reglamentos, traducidos en su integralidad, las discusiones parecen haber sido transcriptas en el idioma original de quien hacía la intervención. Sin embargo, en estas transcripciones se perciben dos cuestiones: primeramente, cierto monopolio de brasileños en la discusión: nombres como Floriano Stoffel, Peregrino Júnior, Inezil Penna Marinho, además del presidente del congreso, Mayor João Barbosa Leite, aparecen con frecuencia en las transcripciones de las secciones ordinarias, a veces simplemente expresando opiniones, a veces abrazando intensas discusiones teórico-conceptuales. Entre los hispanohablantes, los que aparecen con más frecuencia son el Dr. Jorge Romaña (secretario del congreso), el general Manuel Reyes Iduñate (vice-presidente) y el profesor Díaz Vera. Tal monopolio de los debates por participantes luso-parlantes significaba una potencial dificultad para que los hispanohablantes participaran plenamente de las discusiones. Esto se evidencia en la sesión ordinaria del 23 de julio, durante la discusión sobre el informe referente al trabajo Educação física e fadiga, escrito por Nicholau Ladany. La evaluación de la comisión específica sugería el rechazo del trabajo debido a los “conceptos poco científicos” utilizados por el autor, generándose cierto debate entre integrantes brasileños. Aprobado el parecer, Reyes Iduñate se manifestó afirmando “Sr. Presidente, yo no entendí nada de todo lo que fue discutido y pediría que se hiciera una síntesis del asunto en español”, al que procedió el Dr. Jorge Romaña (Ministério da Educação e Saúde, 1945, p. 135). Observación similar hizo Víctor J. Seguel, de Chile, durante la discusión de otra tesis durante la sesión ordinaria del 27 de julio, al afirmar que “[…] me parece que el idioma portugués es para todos nosotros una gran dificultad, porque no logramos captar perfectamente las ideas” (Ministério da Educação e Saúde, 1945, p. 207).

La transcripción de las intervenciones de Reyes Iduñate y Seguel nos permite puntuar dos detalles: 1) la potencial dificultad de los congresistas hispanohablantes para acompañar los debates que ocurrían mayormente en portugués; 2) la inconsistencia idiomática de la transcripción de las sesiones. Ambas intervenciones aparecen transcriptas en los anales en portugués4. En este sentido, no podemos decir que el idioma de transcripción es fiel al idioma que se habló durante el congreso. Al contrario, el uso del portugués o del español en los anales parecen reflejar elecciones de quienes estuvieron involucrados en la tarea de transcribir las largas horas de debates. Se observa, aquí, uno de los problemas indicados por Bourdieu (2002) al analizar la circulación internacional de ideas: toda traducción trae en sí operaciones de selección, marcación editorial y lectura. Quienes transformaron “lo hablado” en el congreso en “lo escrito” de los anales operaron eligiendo traducir las intervenciones de los hispanohablantes durante los debates, manteniendo en español solamente aquellas que correspondían a la lectura de informes que habían sido escritos en tal idioma.

Si bien el informe sobre el trabajo Educação física e fadiga generó cierto debate, hasta el punto de que pidieron una síntesis en español de lo sucedido, el tema que se trataba no fue el que suscitó discusiones más intensas entre los presentes. En las sesiones del congreso, los principales debates surgieron en torno a dos cuestiones: 1) las conceptuales sobre educación física, deporte y recreación; y 2) los agrupamientos homogéneos, que generó debates entre algunos participantes, especialmente brasileños.

Los debates sobre educación física, recreación y deporte fueron disparados en momentos en que los participantes del congreso percibían cierta confusión entre ellos, resultando en una equivalencia entre educación física y recreación o entre educación física y deporte. Es lo que se observa, por ejemplo, en la discusión que se establece tras la lectura del informe sobre el trabajo La influencia de la educación física y la Recreación en el mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo, del uruguayo Julio J. Rodríguez. El informe, muy elogioso a las ideas de Rodríguez, consideraba el trabajo de “transcendental importancia”, recomendando su publicación y amplia difusión, así como la “creación de un ‘Bureau’ Panamericano de Recreación”.

Dos objeciones surgen al informe, ambas iniciadas por el Dr. Stoffel: la primera, contra la recomendación del “Bureau” Panamericano de Recreación, entendiendo que los congresistas no deberían comenzar a aprobar la creación de instituciones internacionales en la primera sesión del congreso sin debatir sobre el tema. De lo contrario, se transformaría el “Congreso de Educación Física” en un “[…] congreso puramente de recreación, que es una de las modalidades de la educación física” (Ministério de Educação e Saúde, 1945, p. 100). Se impone, así, a partir de la observación del Dr. Stoffel, un debate conceptual: cuál es la relación entre educación física y recreación.

Para el Dr. Stoffel era muy claro que recreación no puede ser educación física. La recreación podría contribuir con el desarrollo de las cualidades sociales del individuo, pero no con su desarrollo físico integral: “[…] que ella [la recreación] sustituya el método de gimnasia para el desarrollo físico del individuo, no lo creo” (Ministério de Educação e Saúde, 1945, p. 101). Por la argumentación de Stoffel, la educación física parece ser un sinónimo de gimnasia, algo que es destacado y problematizado por Díaz Vera, para quien considerar la educación física con tal criterio sería anticuado, ya que también serían elementos de la educación física “[…] los juegos, la danza, y los ejercicios de educación física en general. Es decir: expansión, alimentación y recreación” (Ministério de Educação e Saúde, 1945, p. 101).

La posición indicada por el chileno Díaz Vera era más cercana a la perspectiva de educación física que circulaba en el país. En 1940, la educación física ya no se consideraba en Brasil sinónimo de gimnasia (Vago, 2004, 2006; Linhales et al., 2021). Sin embargo, en su argumentación, Díaz Vera defiende que, si el plan de Julio Rodríguez busca promover un trabajo de “carácter integral de educación física, moral y social”, entonces estaría de acuerdo con la idea de que educación física es recreación.

Barbosa Leite advierte a los participantes que, desde el inicio de los trabajos se les había solicitado tener claro el concepto de educación física, para evitar confusiones. Así, afirma que:

No se puede confundir la recreación - medio con la educación física - fin. ‘La educación física es un objeto distante; la recreación es un medio como los deportes, y como la gimnasia’ - recurso de que se utiliza para alcanzarlo. [...] La educación física es un fin, la recreación es un medio como lo son los ejercicios de toda naturaleza. No puede haber más dudas (Ministério da Educação e Saúde, 1945, p. 103, énfasis nuestra).

La posición de Barbosa Leite es semejante a la de Díaz Vera: manifestaciones como la recreación, el deporte y la gimnasia son medios de la educación física, que aquí alcanza un carácter de algo casi intangible, “un objeto distante”. Es semejante, también, a lo que expresaría Inezil Penna Marinho en una sesión posterior, al decir que

[…] hemos escuchado con frecuencia, aquí en el Congreso, la expresión ‘practicar educación física’. Bueno, lo que se practica son los ejercicios físicos. ‘La educación física es el objetivo, es el fin por alcanzar, es una cosa abstracta’; los ejercicios son los medios para alcanzar aquel fin, son una cosa concreta y que, por tanto, se puede practicar (Ministério da Educação e Saúde, 1945, p. 171, énfasis nuestra).

Si bien Barbosa Leite demandó más claridad conceptual de los congresistas - en lo que fue seguido por Romaña para quien, si todos sabemos qué es educación física, “¿para qué estamos perdiendo tiempo en ésta discusión?” - se percibe que el tema conceptual vuelve a aparecer. De hecho, en la sesión ordinaria del 23 de julio, una vez más el informe sobre un trabajo uruguayo dispararía debates conceptuales - ahora sobre educación física y deporte. Después de analizar el trabajo La estadística aplicada a la educación física - el censo deportivo, presentado por Raúl V. Blanco, los integrantes del Comité de Asuntos Correlativos leyeron el informe que recomendaba la realización del Censo de Educación Física, en vez del Censo Deportivo. Una vez más se instalaba el debate conceptual, ahora iniciado por el general Reyes Iduñate.

Para Reyes Iduñate las poblaciones de todos los países americanos son “[…] eminentemente deportistas por intuición, por orientación” (Ministério de Educação e Saúde, 1945, p. 113). Desde esta perspectiva, defiende que se debería hacer un “censo deportivo”, no un “censo de educación física”. Tal posicionamiento genera intervenciones contrarias por parte de Alfredo Colombo, Barbosa Leite y Víctor Seguel. Para los tres, la expresión educación física es mucho más amplia que deporte. De hecho, indicios de tal comprensión ya se encuentran en la intervención de Barbosa Leite, en la discusión que había ocurrido días antes, al establecer que la recreación, la gimnasia y el deporte son medios para la educación física. Aquí el presidente del congreso es acompañado por Colombo y Seguel, para quienes la educación física es el concepto general y, en este sentido, abarca el deporte.

Barbosa Leite avanza en la discusión, incluso destacando que el propio deporte es una manifestación múltiple y, por tanto, se debe tener en cuenta muy claramente de que deporte se está hablando. En sus palabras:

Bien, el deporte puede considerarse desde tres perspectivas diferentes: como simple ejercicio físico - medio de educación; como pura recreación y, por último, como espectáculo. Si queremos elaborar estadísticas de carácter educativo, debemos tener en cuenta todos los medios utilizados en la educación física, incluidos los deportes practicados con fines educativos. Si queremos elaborar estadísticas sobre los deportes de club o de espectáculo, la denominación más adecuada sería ‘estadísticas deportivas’ (Ministério da Educação e Saúde, 1945, p. 115).

La discusión se complejiza a partir de la intervención de Inezil Penna Marinho, quien afirma que, en el caso brasileño, se adoptó la expresión “educación física y deporte”, incluso en el nombre del centro nacional de formación de profesionales del área - la “Escola Nacional de Educação Física e Desportos”, fundada en 1939. Acompañando lo expresado por Penna Marinho, el Dr. Stoffel sugiere un cambio de nombre del censo, por “Censo de Educación Física y Deporte”, lo que acompañaría la denominación utilizada en Brasil. A pesar de toda la discusión conceptual generada, así como la propuesta del Dr. Stoffel, se aprueba el informe de la Comisión, que sugería el cambio de “Censo Deportivo” para “Censo de Educación Física”. Al término, Alcaide Valls concluye que todo no pasó de un “juego de palabras”, es decir: más allá de protestas y algunas posiciones contrarias, no hubo, de hecho, una profunda discusión conceptual acerca de la educación física y el deporte.

Aunque los temas conceptuales de educación física, recreación y deporte hayan generado debates en más de una sesión, las discusiones más acaloradas del congreso sucedieron en la evaluación de los trabajos sobre agrupamientos homogéneos. Aquí, se puso en evidencia dos cuestiones centrales: ¿cuál es la mejor manera de realizar los agrupamientos homogéneos? Y, a partir de esta cuestión, ¿cuál es el lugar de los médicos y de la biotipología en la determinación de los agrupamientos homogéneos?

La discusión sobre los agrupamientos homogéneos se dio a partir de trabajos de brasileños y entre participantes de esta nacionalidad. Según Rocha et al. (2023), en Brasil se había adoptado en los años 1930 el llamado “Método Francés”, basado en el Règlement Général d’Éducation Physique, como su método oficial de educación física para las escuelas. Las orientaciones derivadas de este método establecían que los estudiantes deberían ser clasificados en grupo según su edad fisiológica, y no cronológica, siendo tarea de los médicos brasileños determinar los valores y clasificaciones correspondientes a la población brasileña. Así, el problema de los agrupamientos homogéneos era una de las preocupaciones de médicos (especialmente vinculados a la biotipología) y educadores, y las tensiones en torno a la determinación de la manera más adecuada de establecer los agrupamientos se reflejaron en los debates llevados a cabo durante el Congreso de 1943.

Las tensiones en torno al agrupamiento homogéneo comenzaron a aparecer en la sesión ordinaria del 26 de julio, cuando se puso en discusión el informe sobre el trabajo O grupamento homogêneo e as considerações que o problema suscita, escrito por Inezil Penna Marinho. El informe de la “Comisión de Biología Aplicada a la Educación Física” era favorable a las conclusiones del autor, sugiriendo solamente una nueva redacción para su quinta conclusión. Sin embargo, algunas conclusiones del trabajo fueron problematizadas por participantes del congreso, especialmente aquellos vinculados con la profesión médica. El doctor Alcaide Valls problematiza la conclusión 8 de Marinho, que establecía que los agrupamientos homogéneos en las escuelas primarias deberían hacerse exclusivamente según la edad cronológica para los niños “normales” y según la edad fisiológica para los niños “anormales”. Para Valls, no se debería considerar una “normalidad física”, sino un “estado de salud normal”, que sería configurado por la ausencia de enfermedades. Desde esta lógica, individuos normales de la misma edad cronológica podrían pertenecer a agrupamientos distintos, pues sus edades fisiológicas serían distintas. Valls, así, cuestiona el argumento de Marinho de que, en niños “normales” habría una coincidencia entre “edad cronológica” y “edad fisiológica”. Este aspecto también fue cuestionado por el doctor Floriano Stoffel y por Peregrino Júnior, para quien la edad fisiológica correspondería a lo que el describe como “tiempo individual”.

Las conclusiones del trabajo de Marinho dispararon discusiones sobre el lugar de los médicos en determinaciones sobre temas relacionados con la educación física en instituciones escolares. Esta temática era compleja, visto que el discurso médico incidía directamente sobre la educación física escolar brasileña desde el siglo XIX (Costa, Santos et al., 2014). Inezil Penna Marinho, en casi todas las respuestas a las indagaciones sobre su trabajo, afirmaba que los agrupamientos homogéneos en educación física eran un problema pedagógico, no un problema clínico. Si bien insistía que eso no significaba negar el valor de los médicos para la determinación de los agrupamientos, también señalaba que de nada sirven los índices y medidas en sí mismos. Marinho demandaba de los médicos más que la habilidad para establecer índices y “valores promedios”. Según Marinho:

La pedagogía se basa en la biología, la psicología y la sociología. No niego a los médicos su contribución. [...] Lo que quiero de un médico es su experiencia, no su habilidad con la cinta métrica. [...] El trabajo del médico debe combinarse con el del profesor de educación física. Por eso, cuando digo que el agrupamiento homogéneo es un problema pedagógico, el médico está incluido, porque no lo separo de este trabajo, porque creo que su colaboración es esencial, ya que la pedagogía se basa ante todo en la biología (Ministério de Educação e Saúde, 1945, p. 252-253).

Defendiendo tal posición, Marinho hacía una crítica a los médicos que, desde sus gabinetes biométricos, utilizaban la biometría y la biotipología para clasificar y normatizar los cuerpos, en este caso, específicamente de los niños de las escuelas primarias, conforme indican Gomes, Silva y Vaz (2013). De hecho, la idea de “normalidad”, aunque aparezca también en el trabajo y en las respuestas de Marinho, se menciona con frecuencia en las intervenciones de aquellos que cuestionan sus conclusiones, como Peregrino Júnior y el doctor Floriano Stoffel. En su intervención, Stoffel afirma explícitamente su vinculación al campo de la biotipología y, en consecuencia, el hecho de que los índices antropométricos tienen valor morfológico y funcional. Este debate, combinado con la discusión sobre el concepto de normalidad, se prolongó durante 45 minutos en la sección del 26 de julio y se reanudó en la sección del 29 de julio, durante la discusión del informe sobre el trabajo de Peregrino Júnior sobre el tiempo individual en la educación física.

En ambos debates, Marinho se destacó por su intensa defensa del agrupamiento homogéneo como un problema pedagógico, encontrando especialmente en Peregrino Júnior su principal interlocutor. Para defender sus posiciones, ambos invocan a los Estados Unidos como ejemplo. Si por un lado Marinho afirma que los trabajos publicados en Norteamérica indicaban que no se agrupaban los “anormales”, sino que los “normales” y utilizándose como criterio la edad cronológica, por otro lado Peregrino Júnior evoca el argumento de autoridad al listar una serie de científicos estadunidenses y cuestionar si su opositor los había leído. En este intenso debate, monopolizado por ambos y que no cambió el informe favorable de la comisión, llama la atención que ninguno de los representantes estadounidenses -teniente Hoyt Breslin de Shields y capitán Richard T. Cassidy- hizo intervenciones para aclarar cómo se pensaba la cuestión en su país.

En cualquier caso, buena parte de estas discusiones -y conclusiones- del evento internacional fueron condensadas en informes elaborados por los representantes de los países participantes siendo, en algunos casos, un valioso material utilizado como insumo para revisar, mejorar o implementar prácticas vinculadas con la educación física, los deportes, las gimnasias y la recreación en sus respectivos países (Figura 3). Aunque es difícil mensurar su impacto en la práctica, en general los informes redactados por los delegados de los países participantes tuvieron una doble función: informativa y orientativa (describieron los tópicos expuestos, algunas de las discusiones producidas y, sobre todo, las conclusiones acordadas) y, al mismo tiempo, una clara función de legitimidad de la comunidad de especialistas acerca de la importancia y la necesidad de desarrollar y difundir la educación física, ciertas gimnasias, algunas actividades lúdicas y los deportes en las instituciones educativas y en la sociedad moderna.

Instituciones, expertos, profesiones y redes de sociabilidad

Las distintas propuestas temáticas y las diversas problematizaciones abordadas en el congreso provinieron de personas con diferentes inserciones institucionales. Entre ellas se destacaron la presencia de representantes, especialistas, docentes o autoridades brasileñas vinculadas con la Escuela Nacional de Educación Física y Deportes de la Universidad de Brasil, la Escuela de Educación Física del Ejército, la Asociación Brasilera de Educación, la División de Educación, Asistencia y Recreos de la Secretaria de Educación y Cultura de Sao Paulo, la Escuela de Educación Física de la Universidad Federal de Minas Gerais, la División de Educación Física del Ministerio de Educación y Salud, la Escuela de Educación Física de la Fuerza Policial del Estado de Sao Paulo, la Secretaría General de Educación y Cultura de la Prefectura del distrito federal, entre otras.

Asimismo, hubo presencia institucional extranjera como, por ejemplo, representantes de la Dirección General de Educación Física y Enseñanza Pre-Militar de la Secretaría de Educación Pública de México, del Instituto de Educación Física, la Comisión de Profesores de Educación Física o de la Dirección de Educación Primaria de Santiago de Chile, de la Oficina Médica de la Comisión Nacional de Educación Física de Uruguay, de la Universidad del Trabajo de Montevideo, del Centro Cultural de Profesores de Educación Física de Uruguay, del Departamento de Antropología del Instituto Psicopedagógico Nacional de Perú, entre muchas otras. La diversidad de instituciones tuvo algunos tonos en común: sus fuertes lazos público-estatales y los intereses pregonados, relacionados con la administración y proyección de políticas masivas vinculadas con la cultura física, la educación física, los deportes, la recreación, la higiene y la educación. En especial sobresalieron las instituciones de formación terciaria y universitaria de la especialidad y las organizaciones relacionadas con la cultura física en general. En todos los casos la presencia de ciertas estructuras estatales y públicas mostró el poder y la importancia de las mismas a la hora de instalar modos particulares de conceptualizar el gobierno de los cuerpos en movimiento, así como la capacidad para visibilizar determinados temas y lograr recursos para potenciar ciertas políticas deportivas, gímnicas, recreativas, educativas y sanitarias.

Como en todo congreso, sobresalieron algunos expositores por encima de otros. En función a la formación académica, la trayectoria, las inserciones institucionales, el capital cultural y el tipo de acreditación (credencialismo), es posible identificar algunos perfiles de expertos presentes en el congreso. Por un lado, estuvieron los “expertos académicos”. Por el otro, hubo “expertos en gestión” y “expertos en formación”5. Pensamos la figura del experto como figuras socialmente reconocidas, altamente preparadas, especializadas en algún asunto específico (medición y evaluación del rendimiento físico, biotipología y biometría escolar, educación física infantil, didáctica de la educación física, entrenamiento deportivo, recreación, enseñanza deportiva, educación física “femenina”, dirección y gestión deportiva, formación profesional, etc.) y con importantes vínculos laborales en estructuras estatales (Scharagrodsky, 2021).

Algunos se destacaron -y fueron destacados- como “expertos académicos” debido a la invención y difusión de ciertas categorías explicativas generalmente aceptadas por la comunidad, a la construcción y delimitación de determinados problemas a partir de un lenguaje académico en común y a la producción disciplinar materializada en diversas publicaciones como libros, manuales, folletos, artículos, monografías, ensayos, tesis, estudios, entrevistas, informes o gacetillas. Por ejemplo, Inezil Penna Marinho, fue un reconocido referente disciplinar (Oliveira et al., 2015) que publicó varios trabajos de gran circulación e impacto en la comunidad. En 1941 difundió parte de su producción en el Boletín de Educación Física de la Dirección de Educación Física y “[…] en 1943, publicó uno de sus más importantes estudios denominado Contribuições para a história da educação física no Brasil, siendo el primero en abordar el asunto con la profundidad que merecía en sus más de 600 páginas” (Melo, 2008, p. 181). También se destacaron, como “expertos académicos”, João Peregrino Júnior, referente en el campo de la bio-medicina, con una amplia producción de trabajos como Biotipología y educaciónescrito en 1936, Alimentación. Problema nacional, Biometría aplicada a la educacióny Biotipología pedagógicapublicados en 1942 o Desarrollo normal del brasileñoen 1943 y el Dr. Plínio Olinto importante autoridad epistémica vinculada con la psicología educacional (Lima, 2019) y productor de varios libros de gran circulación en el campo educativo brasileño como Notas sobre pedagogía y psicología normal y patológica elaborado en 1918 o Psicología escrito en 1934. Muchas de estas producciones problematizaron tópicos y problemas desarrollados en otros países como Francia, Alemania, Italia, Suecia o EEUU, aunque mediados, traducidos y re-significados a partir del tamiz local o regional.

Otros expertos vinculados al campo de la cultura física se destacaron, muy especialmente, como importantes referentes o especialistas en la gestión. Entre ellos estuvieron presentes en el evento João Barbosa Leite, quien además de ser el presidente del Primer Congreso Panamericano de Educación Física y haber sido uno de los promotores de los eventos panamericanos desde principios de los años ‘40, fue una figura central en la División de Educación Física perteneciente al Ministerio de Educación y Cultura creada en 1937 ya que la dirigió y, además “[…] influenció de modo decisivo en la elaboración del Decreto-Ley nº 1212 que posibilitó la capacitación de técnicos en el área de la Educación Física y los Deportes” (Zardo et al., 2018, p. 124) o Manuel Reyes Iduñate, quien además de ser el vice-presidente del Primer Congreso Panamericano de Educación Física, fue el Director Nacional de Educación Física y Enseñanza Pre-Militar de México. Especialmente este tipo de expertos fueron los que al ejercer puestos de dirección en estructuras estatales con recursos materiales, apoyo político y presupuestos consolidados, lograron materializar y visibilizar políticas masivas y globales vinculadas con la cultura física, la educación física, la recreación o los deportes a un nivel nunca visto hasta ese entonces en muchos países Latinoamericanos.

Algunos expertos, a pesar de tener múltiples facetas relacionadas a la gestión o lo académico, sobresalieron en la formación y capacitación de los futuros maestros/as y profesores/as de educación física. Entre ellos estuvieron presentes figuras que se habían formado en Europa como Joaquín Cabezas García, “[…] quien fundó y dirigió una de las primeras instituciones de formación de profesores de la especialidad en América Latina, el Instituto de Educación Física de Santiago de Chile” (Castillo-Retamal et al., 2020, p. 319), los uruguayos Julio Rodríguez, Julio Pereyra y José Faravelli Musante, quienes además de sobresalir en la gestión ocupando importantes cargos en la Comisión Nacional de Educación Física (CNEF), se desempeñaron como “[…] conferencistas y profesores en los Cursos Intensivos de preparación de maestros de educación física de la CNEF” (Dogliotti, 2015, p. 215-216) o los profesores Jorge Romaña y Miguel Alegre Velarde, figuras centrales en la educación en la primera Escuela Nacional de Educación Física de Perú. En la mayoría de los casos fueron figuras fundantes en la formación de las primeras escuelas de Educación Física en sus respectivos países, estableciendo, según ciertos criterios pedagógicos y bio-médicos, los saberes adecuados, las prácticas deseables y las competencias necesarias para desempeñarse en el “oficio” de educador/a físico.

Aunque la mayoría de los expositores del congreso estuvieron vinculados con el ejercicio de la docencia, hubo una diversidad de trayectorias formativas. Las mismas expresaron distintas miradas sobre como pensar la función del profesor de educación física, las finalidades de los deportes dentro y fuera de la escuela, el tipo de educación física deseable en las niñas y mujeres en las instituciones educativas modernas, las evaluaciones biométricas a implementar, las pruebas de eficiencia física, las diferencias entre el esfuerzo físico y la fatiga, los juegos y las gimnasias deseables en las escuelas, los modos de ejercitación en los niños “anormales”, las formas de agrupamiento, entre muchos otros tópicos. Se destacaron tres grupos ocupacionales que pugnaron por definir un dominio de saberes específicos, controlar las propias condiciones de la actividad e influir en la dirección de las políticas gubernamentales vinculadas con la cultura física en general y la educación física en particular: los profesores de educación física, los médicos y los militares.6 Aunque las fronteras entre estos grupos de profesionales fueron porosas ya que varios profesores de educación física eran médicos o militares; cada grupo ocupacional como actor social, disputó el control de la actividad, sus sentidos y finalidades estableciendo jurisdicciones laborales y cognitivas propias y exclusivas con el fin de legitimar su importancia en el heterogéneo universo de la cultura física. Entre los militares sobresalieron el Mayor brasileño João Barbosa Leite, el General paraguayo Gilberto Andrada, el Coronel uruguayo José Baudean y el General mexicano Manuel Reyes Yduñate, figura central en el Segundo Congreso Panamericano de Educación Física realizado en la capital mexicana en 1946. Entre los médicos sobresalieron los doctores brasileños Paulo Federico de Figueiredo Araújo, Waldemar Areno o Floriano Peixoto Martins Stoffel, los doctores peruanos Julio Pretto, Jorge Romaña y Hugo Pesce y el Dr. uruguayo José Faravelli Musante. Ente los profesores de la especialidad hubo trayectorias que con el tiempo serían muy significativas en el campo disciplinar como los brasileños Inezil Penna Marinho y Guiomar Meireles Becker, los chilenos Horacio Godoy Ilufiz y Humberto Díaz Vera, los uruguayos Julio Rodríguez y Julio Pereyra y el peruano David Torres Calle. Entre alianzas, acuerdos y disputas, estos tres grupos ocupacionales definieron sus competencias y tareas, establecieron el derecho a ejercer su autoridad epistémica, lucharon por el control de sus propias condiciones de trabajo, demandaron mejoras legales y reclamaron la potestad de intervenir con cierta exclusividad en determinados espacios laborales.

Muchos de los expositores mencionados establecieron redes y circuitos de transmisión, circulación e intercambio de saberes (doctrinas, sistemas, enfoques, métodos, etc.) y objetos (revistas, manuales, instrumentos de medición, material deportivo, etc.), las cuales se consolidaron en los años ‘40. Varios de ellos utilizaron la estrategia de citación recíproca entre expertos de diferentes países americanos. En este contexto, los primeros congresos de Educación Física organizados en varios países como Argentina, Chile o Brasil a principios de dicha década, consolidaron la autoridad, la influencia y el poder de ciertos expertos o referentes disciplinares y aglutinaron a los tres grupos ocupacionales construyendo -no sin tensiones- alianzas con el fin de amplificar las intervenciones sobre el universo relacionado a la cultura física y, al mismo tiempo, naturalizaron las necesidades y los efectos bondadosos de dichas prácticas en términos educativos, sanitarios y/o militares sobre la población en general y la infancia en particular, en un contexto internacional atravesado por la segunda guerra mundial en donde las políticas corporales adquirieron múltiples e importantes funciones políticas, educativas, económicas, militares, diplomáticas e imperiales7 (Dyreson, 2011). Asimismo, varios de los expertos realizaron estancias y visitas a instituciones de formación extranjeras, especialmente algunos profesores de educación física y médicos de origen brasileño, uruguayo, boliviano y argentino.

Los médicos especializados en el deporte -médicos deportólogos-, además de ejercer una mayor autoridad científica en tópicos vinculados con la cultura física en comparación con los militares o los profesores de educación física, ya tenían un circuito latinoamericano bien aceitado de encuentros y jornadas de discusión desde los años ‘30 producto de las vinculaciones con la Association International Medico-Sportive (AIMS) creada en 1928 en Suiza. En este contexto, el circuito panamericano de Educación Física fue uno de los tantos lugares que en dicha década fabricó espacios de sociabilidad en donde la circulación y el intercambio fue recurrente, especialmente para algunos expertos. Por ejemplo, los uruguayos Julio Pereira, Raúl Previtale, el Dr. José Faravelli Musante, José A. Baudean o Raúl Blanco, los brasileños Juan Barbosa Leite, Inezil Penna Marinho, Waldemar Areno o el peruano David Torres Calle, entre muchos otros, estuvieron presentes en los tres primeros congresos panamericanos (1943, 1946, 1950), siendo en muchos casos oradores centrales, conferencistas o coordinadores de sesiones de trabajo. Estas redes se consolidaron no solo a partir del intercambio entre las instituciones de formación de la especialidad o de ciertas estructuras burocráticas nacionales o regionales vinculadas con el heterogéneo universo de la cultura física, sino a partir de las Asociaciones de Profesores de Educación Física cuyos lazos internacionales se terminaron de afirmar con la concreción de la Primera Reunión Sudamericana de Asociaciones de Educación Física, realizada en Buenos Aires en 1950, en la que se reiteró la presencia de varios de los expertos ya mencionados, como ponentes centrales o en cargos de decisión.

Por último, de las casi 80 exposiciones que integraron las cinco secciones de trabajo -sin contar los asistentes-, poco más de la mitad de las mismas fueron de origen brasileño (el 55%), con amplia mayoría de expositores de Sao Paulo y Río de Janeiro, completando la participación, especialistas, profesores e interesados de Uruguay, Chile, Perú, México, Bolivia, Colombia y Paraguay.8 Del total de exposiciones más del 90 por ciento fueron participantes masculinos.9 De más está señalar que todos los militares y médicos fueron varones. Asimismo, las autoridades del congreso (la comisión directiva, la secretaria general, los coordinadores de las comisiones de trabajo) y los delegados de cada país fueron todos masculinos. En síntesis, el congreso fue un espacio homosocial en el que emergieron ciertos expertos y grupos ocupacionales, algunas instituciones con determinadas características, en el marco de incipientes redes latinoamericanas de sociabilidad cada vez más presentes e influyentes en dicha década.

Consideraciones finales

El Primer Congreso Panamericano de Educación Física realizado en Brasil inició uno de los circuitos de intercambio, discusión y sociabilidad más antiguos del continente americano. El evento condensó no solo modos de agrupamientos temáticos abordados (pedagogía aplicada a la educación física, biología aplicada a la educación física, política educacional vinculada con la educación física, organización y administración de la educación física y temas generales vinculados con la disciplina), sino también diferentes enfoques y tipos de intervención relacionados con la educación física, el mundo deportivo, la salud física, la recreación, el entrenamiento y la educación en general. Entre los temas más discutidos estuvieron presentes aspectos conceptuales vinculados con la educación física, el deporte y la recreación e intensos debates sobre los modos de agrupamientos educativos (homogéneos, etc.).

Asimismo, el congreso instaló y visibilizó la emergencia de la figura del experto en este tipo de eventos. Una voz especializada en un tema en particular y aceptada, respetada y autorizada por la propia comunidad. Sobresalieron “expertos académicos” con importantes producciones escritas que incluyeron categorías conceptuales que proyectaron ciertos sentidos y no otros, “expertos en gestión” con significativos puestos en instituciones estatales y “expertos en formación”, claves en la docencia -y en la definición curricular- en las escuelas de Educación Física de cada país. Algunos de ellos conformaron el grupo ocupacional vinculado con los profesores de educación física, otros el de los médicos y, por último, el de los militares. Más allá de los consensos, de las uniones y las coaliciones -siempre temporarias, coyunturales, estratégicas e inestables-, cada grupo -con tensiones en su interior- intentó validar una jurisdicción temática y de intervención como exclusiva y propia con el fin de legitimar su propia existencia. Pero el congreso fue parte de una red panamericana más amplia, compleja y diversificada que durante la década de los ‘40 mostró una vitalidad sin igual hasta ese entonces, amplificando y visibilizando, en los estados nacionales americanos, la importancia de las políticas corporales vinculadas con el universo sanitario, la educación formal y no formal y el heterogéneo universo deportivo.