Introdução

A procrastinação pode ser entendida como um comportamento desadaptativo, que leva um indivíduo a adiar atividades em diversas áreas da vida (Peixoto et al., 2021). Em certo ponto, o adiamento de alguns compromissos pode acontecer como parte da conduta natural humana, porém, existem casos classificados como procrastinadores crônicos (Mccown; Johnson, 1991), e a prática dessa autossabotagem acaba por prejudicar o procrastinador em variados aspectos, afetando seu âmbito pessoal, emocional, profissional e acadêmico.

Com a pandemia de Covid-19, a partir do começo de 2020, a sociedade teve que se adaptar a um novo estilo de vida decorrente do isolamento social. Por questões sanitárias, governos estaduais e municipais decretaram que os indivíduos, com exceção dos que atuassem nos serviços essenciais, se isolassem em suas residências para evitar o alastramento da doença. Essa realidade trouxe as demandas de trabalho e estudo para dentro do ambiente residencial, onde as pessoas passaram a executar as suas atividades sem o contato presencial com indivíduos de fora do convívio familiar. Para alunos habituados a frequentar presencialmente o ambiente acadêmico, a excepcionalidade das circunstâncias veio acompanhada de desafios e adaptações, que podem direta ou indiretamente exercer influência sobre práticas procrastinatórias, principalmente quando consideramos a carga cumulativa de atribuições que foram levadas para a rotina domiciliar nesse período (Chernova; Shpakovskaya, 2021).

A literatura sobre procrastinação acadêmica analisa alguns dos fatores intrínsecos e extrínsecos aos alunos que desencadeiam o comportamento procrastinador. Esses trabalhos associam a prática procrastinatória com características pessoais dos estudantes (Chernova, Shpakovskaya, 2021; Pelikan et al., 2021), aspectos emocionais (Peixoto et al., 2021), o ambiente virtual de aprendizagem e as questões relacionadas ao ensino a distância (Valieva et al., 2021). Porém, não foram identificados estudos sobre os efeitos do isolamento social durante a pandemia com a procrastinação acadêmica.

É nesse contexto que a pesquisa busca responder ao seguinte questionamento: De que maneira a experiência do isolamento social influenciou na percepção dos alunos sobre sua procrastinação acadêmica? Para endereçar a questão, foi realizada uma pesquisa qualitativa visando compreender a autopercepção dos efeitos da ausência de convivência presencial no ambiente universitário sobre a procrastinação acadêmica dos alunos de pós-graduação.

Referencial teórico

O isolamento ou distanciamento social foi uma das principais medidas de controle e prevenção da transmissão adotadas por diferentes esferas administrativas no mundo durante a pandemia de Covid-19, e entre as estratégias para colaborar com a atenuação da curva de contágio, destaca-se o fechamento de escolas e universidades, afetando estudantes e suas famílias. Pesquisadores se lançaram a buscar compreender os principais efeitos do isolamento social, observando fatores associados à solidão, ao bem-estar e à satisfação de vida (Clair et al., 2021; Vedder et al., 2021), à saúde mental dos estudantes (Ali et al., 2021; PereirA, et al., 2020; Valieva et al., 2021; Chernova; Shpakovskaya, 2021) e à procrastinação acadêmica deles no contexto imposto de ensino remoto (Peixoto et al., 2021; Hong et al., 2021; Pelikan et al., 2021, Kang; Zhang, 2020).

Procrastinação é definida como uma tendência a adiar as atividades requeridas para o atingimento de um objetivo (Lay, 1986). No contexto acadêmico, os fatores que levam os alunos a postergar tarefas, independentemente da existência ou não de contexto de emergência internacional em saúde pública, têm sido o foco de estudos que buscam compreender as relações de causa e efeito entre procrastinação e motivação (Alexander; Onwuegbuzie, 2007), autoeficácia e autorregulação (Costa et al. 2022a; Senécal et al., 1995; Klassen et al., 2008), desconhecimento sobre como cumprir tarefas (Day et al., 2014), aversão ou paixão dos estudantes em relação às atividades acadêmicas (Solomon; Rothblum, 1984; Milgram et al., 1993) e estratégias, técnicas e ferramentas antiprocrastinação (Costa et al. 2022b). Embora diferentes fatores desempenhem um papel importante, pesquisas mostram que a procrastinação é algo comum no contexto acadêmico, e isso tem consequências negativas tanto para o desempenho acadêmico quanto para a satisfação pessoal dos indivíduos. Além disso, a procrastinação geralmente está relacionada à tendência que cada pessoa tem de priorizar ou encontrar prazer em diferentes atividades, variando de acordo com o valor ou interesse que cada um atribui a essas atividades.

Em que pese essa tendência dos alunos a procrastinar tarefas das quais não gostem, Peixoto et al. (2021) observaram em pesquisa desenvolvida com estudantes no Brasil durante a pandemia que é possível também que eles procrastinem atividades que apreciam quando a dimensão de sua paixão, ainda que gere um forte sentimento de compromisso, interfere negativamente em como essa atividade é internalizada em sua identidade. Em outras palavras, quando o indivíduo é engajado de um modo obsessivo, inflexível e mal adaptado, gerando ansiedade em um nível que prejudica o desempenho da tarefa na qual investe tempo e energia.

Também no contexto do ensino remoto imposto pela pandemia, Hong et al. (2021) exploraram a pré-disposição à procrastinação dos estudantes e identificaram os construtos referentes à autorregulação que mais afetavam a ineficiência do aprendizado online: estratégia de tarefa, ajuste de humor, autoavaliação, estrutura do ambiente, gestão de tempo e busca por ajuda. Essa pesquisa se preocupou em delimitar nos resultados obtidos o papel das circunstâncias do isolamento social imposto, comparando-os aos resultados de estudos sobre procrastinação acadêmica e ensino à distância desenvolvidos antes do surto da Covid-19.

Kang e Zhang (2020) investigaram como melhorar o engajamento de aprendizagem e a motivação dos alunos para minimizar comportamentos de procrastinação e plágio durante o ensino online adotado na pandemia e obtiveram resultados indicando que o aprimoramento de habilidades acadêmicas dentro das especificidades do ensino baseado em fórum pode superar a resistência emocional a essa modalidade identificada em alguns alunos da amostra. Nesse mesmo sentido de descobrir como minimizar a indulgência dos alunos nas aulas remotas de 2020 e 2021, um estudo realizado na Áustria (Pelikan et al., 2021), mostrou que, apesar dos alunos terem enfrentado desafios predominantemente semelhantes na transição das aulas tradicionais para o modelo online, os que se consideram competentes usaram estratégias de aprendizagem autorregulada - definição e planejamento de metas, gerenciamento do tempo, estratégias metacognitivas, entre outras -, com mais frequência e foram mais intrinsecamente motivados do que os alunos com menor competência percebida. Eles também procrastinaram menos e precisaram menos de suporte para o desenvolvimento das atividades.

Costa et al. (2022, 2022a) apresentaram diferentes técnicas e estratégias antiprocrastinação e suas interrelações com os conceitos de autorregulação e autoeficácia, argumentando que os fatores-chave para combate à procrastinação giram principalmente em torno de gerenciamento de tempo, orientação de metas e estratégias cognitivas e metacognitivas, elementos que podem ser perfeitamente desenvolvidos mesmo em um ambiente de isolamento.

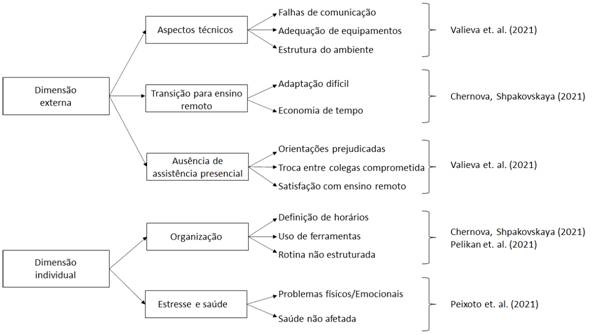

A partir dessa revisão de literatura, foi composto o framework conceitual representado pela figura 1, considerando construtos agrupados pelas interferências de fatores relacionados ao ambiente e ao próprio indivíduo em si, que originou, portanto, duas dimensões: a) externa: aspectos técnicos, transição para ensino remoto, ausência de assistência presencial (Valieva et. al., 2021, Chernova; Shpakovskaya, 2021) e b) individual: organização, estresse e saúde (Pelikan et. al., 2021; Peixoto et. al., 2021, Chernova; Shpakovskaya, 2021).

Como se pode constatar, esses estudos relacionaram aspectos didáticos e de saúde mental inerentes ao ensino remoto no contexto da pandemia e procrastinação acadêmica, mas há um vão investigativo na possível relação entre a ausência de convívio social presencial no ambiente universitário e a procrastinação acadêmica, e é nessa lacuna que este estudo se propõe a atuar.

O presente estudo parte da constatação de que essa ausência de convívio social impactou pessoas com escolaridade de graduação e pós-graduação, conforme indicaram os resultados da pesquisa de opinião de Bezerra et al. (2020), realizada no segundo mês da pandemia no Brasil. Com participação voluntária por meio de instrumento de coleta divulgado em redes sociais, o estudo obteve 86% dos respondentes na faixa de escolaridade que compreende ensino superior completo ou pós-graduação. Os resultados permitiram observar a confiança deles na eficácia do isolamento social para controle da doença e a ausência do convívio social como o principal impacto sofrido, além da percepção de aumento do estresse familiar e da diminuição na qualidade do sono (Bezerra et al., 2020).

Corroborando com a ideia de que a ausência de convívio presencial influencia a percepção de bem-estar, DiGiovanni et al. (2004) se concentraram em questões que afetaram a disposição da população em cumprir a quarentena durante a epidemia de síndrome respiratória aguda de 2003 e identificaram que lutar contra o tédio - o que inclui a interrupção da interação física humana -, foi uma questão essencial. Nessa linha, Bowles (2019, 2018) observa que, pela primeira vez desde o advento da computação pessoal na década de 1980, dispor de tecnologia e dispositivos móveis não é mais necessariamente sinal de poder e dinheiro - curiosamente, ele percebe uma mudança de comportamento na classe dos mais endinheirados, no sentido de evitar telas e aproximar-se das possibilidades de interação humana pessoal (Bowles, 2018, 2019). Poder pagar para que seus dados e sua atenção não sejam vendidos como produtos é uma possível explicação para esse movimento, mas é provável que a textura da vida, a experiência tátil (Bowles, 2019) agora tenham status de luxo. Essa mudança pode ser considerada um marcador de classe porque, assim como ocorreu no histórico de consumo de fast food, pessoas com maior poder aquisitivo conseguem se desvencilhar com mais facilidade de uma cultura ou de uma comodidade avaliada como pouco saudável.

Metodologia

Uma parte considerável do referencial teórico do presente artigo é composto por estudos que fazem uso de métodos quantitativos para analisar correlações do tema da procrastinação com múltiplas variáveis. No entanto, apesar de mostrar de forma quantificável os resultados, as abordagens quantitativas encontram limites para avaliar a subjetividade inerente às questões comportamentais. Flick (2009) explica que “as limitações das abordagens quantitativas vêm sendo adotadas como ponto de partida para uma argumentação no sentido de justificar a utilização de pesquisa qualitativa” (p. 21). Segundo o autor, a obtenção de dados advindos de um experimento controlado acaba desconsiderando as opiniões subjetivas do pesquisador e dos indivíduos.

Denzin e Lincoln (2006) diferenciam as duas abordagens, afirmando que a pesquisa qualitativa ressalta a natureza socialmente construída da realidade, a íntima relação entre o pesquisador e o que é estudado, e as limitações situacionais que influenciam a investigação. Já os estudos quantitativos enfatizam o ato de medir e de analisar as relações causais entre variáveis, e não processos, ou seja, é um trabalho feito a partir de um esquema livre de valores. Considerando que a proposta do presente estudo recai sobre elementos subjetivos relacionados à autopercepção dos participantes envolvidos, e que, nesse sentido, não se prende a construtos com dimensões mensuráveis, fica evidente a melhor adequação do uso de métodos qualitativos ao objetivo alvitrado pela pesquisa.

A opção pela abordagem fenomenológica se justifica pelo objetivo do estudo em compreender o significado da experiência vivida a partir da estrutura linguística pela qual ela se apresenta (Creswell e Creswell, 2018). Em outras palavras, uma pessoa pode falar sobre sua experiência em forma de texto, e nele o analista pode identificar, além das características explícitas, aspectos da subjetividade da experiência. A base interpretativista e os pressupostos da perspectiva fenomenológica impõem uma epistemologia da essência da experiência vivida (Silva, 2006), e as concepções lançadas sobre fenômeno, buscando descobrir a sua estrutura básica de espaço, tempo e relação com o outro.

Para pensar nas configurações desta pesquisa a partir do pensamento fenomenológico e dos procedimentos metodológicos da fenomenologia hermenêutica, uma vez que os dados se apresentam sob a forma de textos da vida a serem interpretados (Creswell; Creswell, 2018), é preciso identificar e refletir sobre os temas essenciais que constituem a natureza da experiência vivida e redigir uma descrição do fenômeno, mantendo relação com o tópico da pesquisa.

Por isso, o processo analítico iniciou-se já na busca na literatura por estudos envolvendo a procrastinação acadêmica e o cenário pandêmico decorrente do Covid-19. Tais pesquisas foram localizadas por meio de uma revisão de literatura que buscou, na base Scopus, as publicações que contemplavam as palavras-chave ‘procrastinação acadêmica’ e ‘Covid-19’. De um total de 17 documentos, sete foram excluídos por motivo de duplicação. Dentre os documentos encontrados, foram identificados resultados que apontavam aspectos referentes ao isolamento social como causas relacionadas à procrastinação, sendo eles: aspectos técnicos, transição para ensino remoto, ausência de assistência presencial, organização, estresse e saúde. A partir daí, percebeu-se que tais construtos poderiam ser agrupados em duas dimensões, uma delas incluindo fatores intrínsecos aos indivíduos, denominada, portanto, de dimensão individual, e a outra envolvendo fatores externos aos indivíduos, e, portanto, denominada dimensão externa.

Dentro da população que faz parte do tema proposto, seria ideal que todos pudessem ser, de alguma forma, inseridos no processo de pesquisa, mas isso exigiria tempo e custo inviáveis. Flick (2009) explica que um dos muitos aspectos a serem definidos durante a pesquisa é a forma de compor uma amostra, isto é, um pedaço do ambiente, dos documentos e dos indivíduos, que sejam representativos o suficiente para responder às questões de pesquisa. Portanto, a amostra intencional desta pesquisa foi composta por 12 alunos de mestrado e 12 alunos de doutorado em Administração de uma universidade pública, que ainda não haviam concluído todos os componentes curriculares à época da pesquisa, totalizando 24 participantes, 50% homens e 50% mulheres. O fato de ainda estar cursando disciplinas quando a coleta de dados foi realizada garantiu que os participantes tivessem experimentado pelo menos um período letivo excepcional decorrente da pandemia de Covid-19, e, por isso, pudessem contribuir com suas próprias perspectivas a respeito dos efeitos do isolamento social sobre a procrastinação acadêmica durante o andamento do curso.

A coleta de dados ocorreu por meio de formulário e de entrevistas utilizando um roteiro semiestruturado com um total de 13 perguntas abertas. Os participantes foram informados quanto ao objetivo do estudo e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, cientes do cumprimento de todos os protocolos éticos, como a manutenção do sigilo das fontes e da segurança dos dados obtidos. O formulário, enviado aos participantes por e-mail e acessível pela plataforma Google Forms, foi elaborado com perguntas relacionadas a atributos demográficos descritivos, tendo em vista que o novo arranjo de estudos decorrente do isolamento social incorpora a realidade do ambiente doméstico-familiar e, portanto, o nível e a natureza de demandas relacionadas a filhos, cônjuge, trabalho e saúde, entre outros, tornam-se fatores da maior importância para este estudo.

Para facilitar a visualização sobre as dinâmicas da relação desses atributos sobre as pessoas participantes do estudo com os resultados obtidos nas entrevistas delas, os dados foram organizados numa matriz que resumiu e comparou falas e atributos, conforme proposto por Miles et al. (2014). Com isso, segundo Flick (2009), “o objetivo não é reduzir a complexidade por meio de um processo de decomposição em variáveis, mas, em vez disso, ampliar a complexidade ao incluir o contexto” (p. 96), lembrando a atitude de atenção uniforme que é característica da pesquisa qualitativa.

Durante a etapa da pesquisa de campo, realizada entre os dias 2 e 12 de agosto de 2021, foi preciso considerar as limitações decorrentes da disponibilidade das pessoas. Esse fator se agravou nesta pesquisa, porque as regras de distanciamento restringiram os contatos, e, em cumprimento a todos os protocolos de biossegurança decorrentes da pandemia, cada participação foi previamente agendada e individualmente registrada em vídeo em ambiente virtual do Google Meet. Posteriormente, as entrevistas foram transcritas para facilitar o processo de análise.

Optou-se pela análise temática por ser um método que identifica, analisa e relata padrões dentro dos dados, organizando e descrevendo minimamente essa massa de dados em ricos detalhes (Flick, 2009). Sua adequação ao paradigma da fenomenologia hermenêutica se justifica pela busca por descobrir a essência e a estrutura básica do fenômeno a partir de textos. Uma vantagem relevante do emprego dos princípios da análise temática no desenvolvimento deste estudo é a possibilidade de geração de insights inesperados (Silva et al., 2020), que serão úteis tendo em vista a estrutura temporal de contexto pandêmico, cujas consequências sobre o comportamento ainda estão sendo conhecidas.

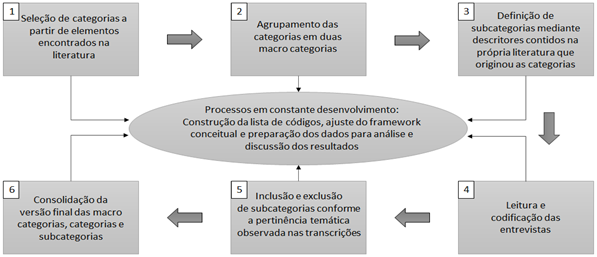

Com o auxílio do software Atlas.TI, foi realizada a codificação do material coletado, que consistiu em ler, identificar e marcar os códigos nas transcrições das entrevistas. Nessa etapa, é esperado que os materiais possam complementar um ao outro, uma vez que “as categorias são levadas para o material empírico e não necessariamente desenvolvidas a partir deste, embora sejam reiteradamente avaliadas em contraposição a esse material e, se necessário, modificadas” (Flick, 2009, p. 291). Neste estudo, foram necessários ajustes para exclusão e inclusão de categorias, seja por ter sido observada a recorrência de determinado tema, seja pela ausência de pertinência temática observada de qualquer uma das unidades inicialmente definidas. A figura 2 esquematiza os processos da composição da lista de códigos.

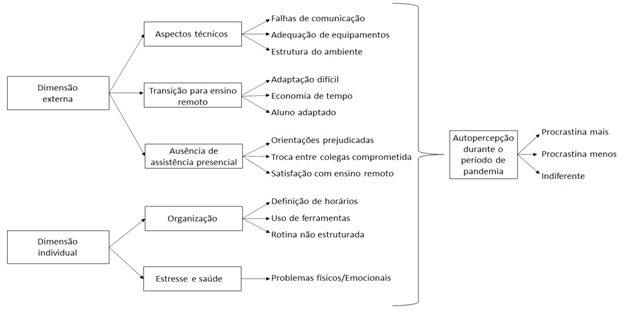

De posse das principais questões englobadas por cada construto encontrado, estruturou-se uma lista com 13 elementos, os quais foram utilizados na codificação das entrevistas com a finalidade de compreender a relação que estes desenvolvem com a autopercepção dos participantes da pesquisa quanto ao seu próprio comportamento procrastinador diante da pandemia. Com base nos resultados dos respectivos artigos de origem, culminou-se no desenho de um novo framework conceitual, denominado framework final empírico (figura 3), e na forma final da codificação utilizada no artigo, apresentada no <xref ref-type="table" rid="t1">quadro 1</xref>.

Quadro 1 Lista de códigos

| 1) Dimensão externa | 1.1 Aspectos técnicos | 1.1.1) Falhas de comunicação 1.1.2) Adequação de equipamentos 1.1.3) Estrutura do ambiente |

| 1.2 Transição para ensino remoto | 1.2.1) Adaptação difícil 1.2.2) Economia de tempo 1.2.3) Aluno adaptado |

|

| 1.3 Ausência de assistência presencial | 1.3.1) Orientações prejudicadas 1.3.2) Trocas entre colegas comprometidas 1.3.3) Satisfação com ensino remoto |

|

| 2) Dimensão individual | 2.1 Organização | 2.1.1) Definição de horários 2.1.1) Uso de ferramentas 2.1.3) Rotina não estruturada |

| 2.2 Estresse e saúde | 2.2.1) Problemas físicos/ emocionais |

Fonte: autores (2021).

Durante todo o processo de análise de dados, foram seguidos os seguintes padrões de qualidade para conclusões sugeridos por Miles et al. (2014), que de certa forma são sobrepostos: objetividade e confirmabilidade; confiabilidade e auditabilidade; credibilidade e autenticidade.

Resultados e discussões

Nesta seção, serão discutidos os resultados obtidos a partir da análise das entrevistas realizadas. Inicialmente, é feita uma categorização dos perfis dos alunos, e em seguida são apontados aspectos observados nas dimensões externa e individual.

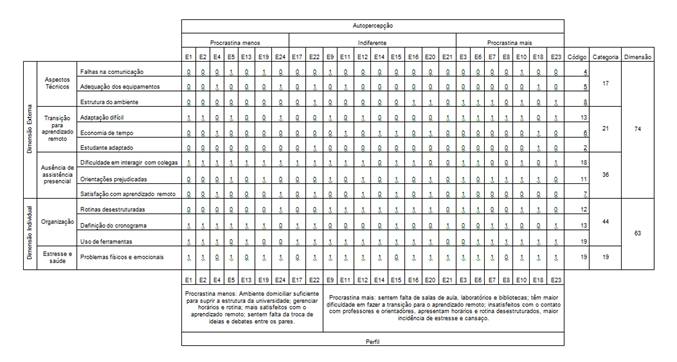

Após analisar a incidência das subcategorias sobre as entrevistas de alunos com autopercepção, de que passaram a procrastinar mais ou menos durante a pandemia, quadro 2, foi possível traçar um perfil para cada um dos dois grupos. Em geral, os estudantes que procrastinam mais sentem falta das instalações de sala de aula, laboratórios e biblioteca; apresentam maior dificuldade na transição para ensino remoto; demonstram insatisfação com a forma que recebem orientações; não têm horários definidos e incidem em estresse e fadiga com mais frequência. Por outro lado, os estudantes que procrastinam menos dispõem de ambiente domiciliar capaz de suprir estrutura da universidade; gerenciam horários e rotina; estão mais satisfeitos com o ensino remoto; falam com mais recorrência sobre falta de troca de ideias e debates entre pares.

Alguns dos participantes informaram que não perceberam mudanças quanto aos seus hábitos procrastinatórios e, portanto, se autoperceberam como indiferentes. Contudo, o padrão de respostas desses alunos indicava que, mesmo de forma não consciente, apresentavam perspectivas e comportamentos que se alinhavam com um dos dois perfis de procrastinação definidos. Diante disso, foi possível inferir, por meio das categorias abordadas, em qual dos perfis se encaixa cada um dos alunos que definiu como indiferente os efeitos da pandemia sobre seu próprio comportamento procrastinador. A partir da definição desses parâmetros, observou-se que a maior parte do grupo autopercebido como indiferente tem um perfil mais procrastinador.

Em cada uma das categorias definidas, foram identificados os principais fatores capazes de reforçar ou suprimir o comportamento procrastinador dos estudantes, a seguir descritos.

Dimensão externa: quando solicitados a responder sobre como a ausência de convívio presencial está sendo sentida e o que acham que poderia ter sido diferente na produtividade acadêmica não fosse o isolamento social, os participantes da pesquisa revelaram aspectos técnicos que fizeram falta nesse período, e os mais evidentes foram os referentes a estrutura física apropriada, como biblioteca e sala de aula. Uma fração pequena dos entrevistados relatou ter acesso a um espaço reservado em casa, como um quarto silencioso ou um escritório, mas a maior parte deles afirmou que estar nas dependências da universidade, com toda a infraestrutura à disposição, é um elemento capaz de reduzir a procrastinação.

“Quando você tem uma biblioteca, por exemplo, a Zila Mamede, você pode ficar focado, estudando, você acaba procrastinando menos. Mas quando você está em casa, você está perto do seu computador, perto da sua televisão, da sua cama, dos seus bichinhos, então, você acaba meio que procrastinando mais [...] Então digamos que eu procrastino muito menos quando eu conto com o apoio da estrutura da UFRN para estudar.” (Entrevistado 10)

“Mas eu senti falta de ir para a universidade, de ter rotina, de assistir aula, de utilizar a biblioteca, que é uma coisa que eu utilizava muito, de ir para o trabalho de pesquisa. Então eu sinto mais falta do ambiente.” (Entrevistado 6)

“Eu notei muita diferença, né, porque realmente é outra coisa ter o contato com as pessoas, ter aquela coisa da sala de aula, tudo, né, não só pela troca de ideias, mas, não sei, o ambiente.” (Entrevistado 16)

Tem alguns colegas que vez ou outra a gente faz videoconferência e aí a gente promove esses momentos que seriam em laboratório, virtual, mas realmente se estivesse no presencial esses momentos aconteceriam com mais frequência e talvez fossem mais produtivos, pois a gente teria ali acesso a material em conjunto e tudo.” (Entrevistado 22)

“Estrutura da UFRN. Porque antes eu ia e passava a manhã inteira e a noite inteira na biblioteca, focado, e não atrasava nada.” (Entrevistado 10)

Porém, o aumento da procrastinação foi admitido até mesmo por quem percebe a internet como substituta satisfatória da biblioteca e a sua estrutura domiciliar suficientemente adequada, ao ponto de sentir que não depende dos equipamentos da universidade: “Tem condição de pesquisar [livros], a Internet e tal” (Entrevistado 8), “Simplesmente pego meu computador, vou para uma salinha, e assisto a aula” (Entrevistado 18).

Constatou-se que, na categoria de transição para ensino remoto, as experiências percebidas foram bem diversificadas. Adaptação difícil foi citada pelos participantes como um elemento associado à imposição das interações remotas, e tal característica foi narrada de forma relacionada às dificuldades de aprender estando sozinho e de sentir que consegue se expressar pelo computador. Pela interpretação dos depoimentos dos participantes que relataram essas experiências, não ficou evidente, todavia, uma percepção de relação dessas dificuldades específicas com o aumento da procrastinação.

“Eu tenho uma certa dificuldade de aprendizado daquele trabalho solo. [...] eu sinto uma dependência, uma falta do presencial na minha vida acadêmica. [...] eu não sou aquela pessoa que senta e aprende só. Eu preciso de um suporte, de estar em grupo, discutir. [...] está sendo um grande desafio pra mim, pra fazer isso durante esse período na pandemia, sem ter um suporte, sem ter maiores interações. (Entrevistado 5)

“Normalmente nas aulas online só quem pergunta mais são pessoas que têm um domínio maior. Quem tem dificuldade fica mais… [entrevistada põe mão na cabeça, fazendo sinal de timidez]”. (Entrevistado 12)

Eu acho péssimo, não consegui me acostumar a esse método a distância [...]. Eu me sinto um pouco atrapalhada, por exemplo, para apresentar no computador, falar com o computador, acho isso horrível. Também as reuniões com meus colegas de turma, também não dá certo, eu não sei se é porque eu nunca vivi esse momento a distância, sempre, sempre estudei presencialmente, ainda não consegui me acostumar com tudo isso.” (Entrevistado 21)

É pertinente observar na análise desta subcategoria o estudo de Kang e Zhang (2020), apontado na revisão de literatura que concluiu que o ensino online baseado na metodologia de fórum - espaço aberto e interativo -, ainda que traga resistência emocional, pressões e incertezas, demonstrou envolver efetivamente os alunos no estudo proativo e na conclusão das tarefas de casa com potencial minimizado de procrastinação,

pois, a maioria dos alunos participantes da pesquisa acreditou que suas habilidades acadêmicas melhoraram e que os níveis moderados de pressão e competição dos colegas neste método de ensino eram aceitáveis e estimulantes positivamente.

Uma entrevistada, que relatou experiência anterior à pandemia com ensino a distância, não percebeu aumento na procrastinação associada à adaptação difícil. Nesse caso, a transição mais fácil foi sustentada em menos esforço necessário e na formulação de expectativas pessoais e acadêmicas mais realistas quanto a essa forma de aprendizado. Outra entrevistada não possuía a mesma experiência anterior, mas também percebeu uma adaptação tranquila ao ensino remoto, imputando a categorias da dimensão interna o efeito do aumento na sua procrastinação.

“Eu já tinha essa postura dessa desconstrução do ensino EAD como uma modalidade totalmente possível de aprendizado. Eu já vim completamente preparada [...], acho completamente possível qualquer estudo acontecer dessa forma. [...] Acho que a procrastinação não tem a ver com o ensino remoto, tem a ver mais comigo, em me comprometer com meu planejamento, mas eu não responsabilizo a modalidade, o ensino remoto por isso.” (Entrevistado 22)

“Eu não me sinto muito em dificuldade na questão do remoto... se eu tiver professor ao vivo. Porque para mim é a mesma coisa que eu estivesse na sala de aula, só que eu estou no virtual. [...] Procrastinei mais [...] mas piorou por causa do contexto geral.” (Entrevistado 18)

Continuando na categoria de transição para ensino remoto, foi destacado o acúmulo das demais atividades diárias - que também se tornaram remotas -, o que fez os participantes perceberem problemas para separar trabalho, estudo, demandas domésticas, tempo de lazer e momentos em família. Ressalta-se que, dos 24 entrevistados, 17 responderam pelo formulário de informações demográficas que trabalham; 22 coabitam com outros adultos da família, 14 são casados e oito se declaram responsáveis por menores de 18 anos. A dificuldade em definir os limites entre essas atividades foi relacionada ao aumento da procrastinação.

“Por você não ter uma diferenciação de ambiente de trabalho/estudo e seu convívio do lar, você não consegue distinguir isso, sabe, é uma dificuldade que eu tenho. Então termina que por muitas vezes eu não consigo simplesmente acabar uma chamada de vídeo com a turma, né, de assistir uma aula, e já pegar direto para fazer uma atividade que seja necessária. Então acho que essa é uma das principais, assim, dificuldades.” (Entrevistado 23)

“Pelo fato de eu estar em casa e sozinho muitas vezes durante o dia, porque as outras pessoas daqui de casa saem para trabalhar e eu fico sozinho pela manhã, então eu tenho que fazer muitas tarefas domésticas pelo fato de estar em casa. Apesar de dizer sim, eu tô em casa’, mas é como se eu estivesse no trabalho. Mas, isso para as outras pessoas não é compreensível, se eu estou em casa, eu tenho que fazer as coisas que casa também pelo fato de eu estar em casa.” (Entrevistado 3)

“A pandemia trouxe essa questão, não é? De um desafio muito grande de nós sermos diversos profissionais dentro da nossa casa.” (Entrevistado 12)

Um elemento da categoria da transição para ensino remoto pouco lembrado foi a economia de tempo, percebida e sustentada de forma consistente por uma participante como uma vantagem do isolamento social sobre a produtividade, mas que não necessariamente se relaciona ou tem efeito com a procrastinação.

“Então eu tenho mais tempo. Se fosse presencial teria menos tempo, então acho que produziria menos no presencial mais por causa dessa questão, não pelo contato dos alunos em si. Mas pelo fato de ser remoto me dá mais tempo para fazer as coisas.” (Entrevistado 15)

Para os participantes da pesquisa, nota-se que tão importante quanto a adaptação deles à modalidade remota, é a assistência dos professores e orientadores como elemento facilitador dessa transição. A ausência de assistência presencial foi sentida e relatada por alguns entrevistados, que demonstram acepção pelo formato presencial das orientações e que se sentem insatisfeitos com a relação atualmente mantida com seus professores e orientadores no contexto do distanciamento social. Eles demonstram presumir que poderiam ser mais engajados e ainda menos procrastinadores caso essa relação fosse presencial.

“Mesmo que a gente faça as pesquisas em casa, às vezes os orientadores se sentem mais seguros quando nós estamos nas universidades.” (Entrevistado 12)

“E eu acredito que dessa forma aí [aula assíncrona], em alguns momentos realmente eu posso não ter me comprometido o bastante porque era uma coisa que até o contato com o professor era prejudicado, você não tinha um contato ao vivo com o professor. E, assim, em alguns momentos eu realmente parei e pensei: ‘ah, se a disciplina está sendo dada com esse nível de exigência, sem contato pessoal semanal e tudo mais, eu vou também montar meu tempo aqui e vou dar atenção quando eu puder’. [...] O meu comprometimento com a disciplina foi prejudicado um pouco por causa disso [...], não tinha nenhum espaço para essa interação com ele [o professor]. (Entrevistado 1)

“A gente sente que tem professores que, por estarem online, eles acabam tendo menos contato com a gente. A gente fica até envergonhado de fazer algumas perguntas e tudo e acaba perdendo algumas oportunidades de sair muito mais seguro das aulas.” (Entrevistado 4)

Como visto, houve uma significativa reclamação dos alunos a respeito das orientações junto aos docentes, porém, essa insatisfação foi relativamente menor do que os problemas relatados sobre falta de interação para troca de ideias e debates com outros alunos. A troca de opiniões iniciada ao apresentar uma ideia aos pares agregava novas e diferentes perspectivas àquela ideia, e a partir disso os alunos se sentiam mais instigados a produzir e, portanto, procrastinavam menos.

“Fez falta a questão do convívio no que tange o seguinte: como a gente tem menos contato com os colegas, não existe aquele brainstorm ali, para a gente fazer o nosso trabalho de conclusão de curso, né, muitas vezes uma frasezinha ou outra ali, do colega, já ajuda a tu pegar uma visão nova de como tu vai seguir teu trabalho.” (Entrevistado 24)

“Como não tem alguém presencialmente para você debater aquilo e terminar logo, você acaba deixando para lá: não, vou deixar isso para lá, depois eu vejo isso.” (Entrevistado 3)

“Em relação à produção de artigos, talvez o que faça falta aquela conversa de corredor, de trocar uma ideia, muitas vezes de uma ideia nasce um novo projeto de pesquisa, algo dessa natureza.” (Entrevistado 11)

“O que teria sido diferente, eu acho que as trocas de experiências. Com os colegas e com os professores, eu acho que digamos assim. Acho que conheceria mais os colegas de fato teria aquele contato mais próximo isso faria com que a gente conhecesse mais, trocasse experiências, conhecimentos.” (Entrevistado 19)

“Eu sinto falta das pessoas, do contato. De olhar no olho, de poder mostrar algo: olha isso aqui, me dá uma opinião disso aqui. Eu sinto bastante falta disso, confesso que eu sinto.” (Entrevistado 2)

Embora não seja possível determinar apenas com esses dados uma relação causal, identificou-se que alunos que ingressaram na pós-graduação no formato remoto, relataram que a turma não é tão unida quanto gostariam. Não foi relatada, entretanto, relação direta da desunião da turma e da inexistência de relações de amizade sobre a procrastinação; portanto, não é pertinente a inscrição desse tópico na lista de códigos da pesquisa e nem a sua inserção ao framework final empírico.

Dimensão individual: quanto à questão da organização, houve uma grande incidência nas entrevistas da subcategoria referente ao uso de ferramentas - de gestão de tempo -, porém, estas não funcionam para todos. Entre os alunos com perfil mais procrastinador, foram relatadas situações de tentativas infrutíferas de auto-organização por meio de ferramentas, que acabaram não surtindo o efeito esperado. Já entre os alunos com perfil menos procrastinador, as ferramentas aparecem como importantes instrumentos de gerenciamento de tempo. Portanto, as ferramentas são potencialmente redutoras de procrastinação, porém, precisam estar associadas ao mínimo de disciplina por parte do usuário. Essa conclusão tem coerência com os resultados obtidos em pesquisa anterior de Hong et al. (2021), de que, no aprendizado online, os participantes com altos níveis de procrastinação acadêmica tinham baixos níveis de autorregulação, levando a uma alta percepção de ineficácia do aprendizado na modalidade remota de ensino imposta pela pandemia.

Independentemente do perfil mais ou menos procrastinador, a agenda aparece como a ferramenta mais experimentada e a ela é imputada a busca pela observância e cumprimento de prazos por entrevistados de ambos os perfis, embora os que admitiram o descumprimento consciente de pelo menos um prazo de entrega de atividade acadêmica durante o período da pandemia esteja no grupo com perfil de maior procrastinação. Percebe-se coerência com o estudo de Pelikan et al. (2021), que mostrou que as estratégias para autorregulação precisam estar associadas a uma alta motivação intrínseca para promover o aprendizado e o bem-estar.

“Eu acho que a maior [ferramenta] é o Google Agenda, fica lembrando a pessoa direto, acho que é a principal que eu uso.” (Entrevistado 9)

“Eu sou muito de fazer agenda, né? Então eu tenho minha agenda toda pronta com os horários estruturados e eu tento seguir o máximo essa agenda.” (Entrevistado 4)

“Eu sempre organizo minha agenda, o que, o que eu vou estudar durante a semana e cada dia eu foco em alguma coisa.” (Entrevistado 21)

“Eu uso muito o Google Agenda, uso cadernos de anotações, aqui do meu lado tem um caderno de anotação que eu levo pra todo canto, apesar de eu gostar muito do meio digital mas eu tento anotar tudo. Eu sou uma pessoa que eu tenho cartões de estudo aqui do meu lado, coloridos, cada um de uma cor que eu organizo e tento sempre. Por quê? Porque eu tenho um horário limitado de estudo. [...] então eu tento organizar isso porque eu tenho comigo que se eu não conseguir organizar isso, eu acabo ficando atrasado, eu perco tempo e eu não consigo aproveitar o que era aquele conhecimento que determinada disciplina tinha para fazer, que é para nos oportunizar, então eu tento ser regrado.” (Entrevistado 2)

“Eu vou citar um exemplo que eu acho que é um dos ... talvez seja o que eu tenho de mais metódico, que é anotar as minhas obrigações num caderno de anotações, ou no computador, ou no quadro branco que eu tenho. Eu anoto o que eu tenho que fazer e até que dia. Uma espécie de lista de prioridades, né? Com prazo e um resumo do que eu tenho que fazer.” (Entrevistado 20)

As questões de estresse e saúde chamam atenção devido a quase unanimidade dos alunos relatarem problemas físicos e emocionais. Não foi possível identificar, em todas as situações, se tais problemas decorrem da pandemia ou da condição de estudantes de pós-graduação dos entrevistados. O que se percebe com clareza é que essa subcategoria tem uma incidência maior sobre alunos com perfil mais procrastinador. Culpa, estresse, cansaço, preocupação e sobrecarga foram os problemas emocionais mais recorrentes, e até sofrimento e desespero foram relatados.

Observou-se, em entrevistas de estudantes com perfil menos procrastinador, o relato da decisão consciente pela diminuição da autocobrança adotada de maneira relacionada ao desejo de preservar a saúde mental no contexto da pandemia.

“Então acho que eu tenho dado esse tempo. [...] E às vezes eu até poderia fazer no final de semana algo que eu programei para uma segunda e terça da outra semana e eu não faço porque eu digo: não, me dou esse privilégio, vou me sacrificar no começo da semana, mas como eu já estabeleci isso como rotina, vai desse jeito mesmo.” (Entrevistado 1)

“Só que nesse momento, dentro do meu contexto de trabalho, eu não estou podendo entrar em grupos de pesquisa, que eu acho interessante, eu não estou podendo ler mais artigos. [...]. Eu queria estar produzindo academicamente, mas eu estou fazendo o que eu consigo fazer dentro das minhas condições.” (Entrevistado 5)

Essa mesma permissão a si próprio não foi observada nas entrevistas do grupo mais procrastinador.

“Eu já me estressei bastante com essa dissertação, porque eu já deveria ter avançado mais. Eu sinto isso. Eu fico nessa cobrança para mim que eu já deveria ter avançado mais. (Entrevistado 3)

“Com certeza faz procrastinar mais. A falta de uma rotina, falta do convívio e, enfim, né, de vivenciar aquilo que seria o normal e o esperado no curso, faz com que fique um... eu não sei explicar bem o sentimento, mas falta algo, sabe? É como se aquela presença e aquela rotina ajudassem como um fator de cobrança e para regular suas atividades, tanto em casa como na própria universidade, e sem isso fica vazio isso, então termina que sim, faz com que eu procrastine mais, demore mais para fazer certas atividades que eu faria dentro da própria universidade, por exemplo.” (Entrevistado 8)

Uma possível explicação para isso, com base nas informações prestadas pelos participantes, é a de que, cientes do seu bom nível de responsabilidade, os menos procrastinadores conseguem diminuir seu ritmo de produtividade sem sofrer com os mesmos efeitos emocionais que os mais procrastinadores sofreriam caso optassem por enxergar a autocobrança de uma maneira mais leve - dada a insatisfação que já possuem em relação aos seus próprios desempenhos. Essa evidência também encontra explicação coerente nos resultados da pesquisa de Peixoto et al. (2021), o sentimento de compromisso pode se manifestar em um nível saudável ou interferir negativamente quando o indivíduo é engajado de um modo obsessivo, inflexível e mal adaptado, gerando ansiedade em um nível prejudicial.

Considerações finais

O presente estudo é resultante da análise do fenômeno da procrastinação acadêmica autopercebida por estudantes de pós-graduação em Administração na pandemia de Covid-19. A pesquisa apresentou, a partir de 24 entrevistas, os elementos das dimensões externa e interna que compõem os perfis dos alunos que desenvolveram comportamento mais ou menos procrastinador no contexto do isolamento social. Os dados foram comparados a um referencial teórico por meio de análise temática, qualitativa, à luz da fenomenologia hermenêutica para identificar, além de características explícitas, os aspectos da subjetividade nos textos dos participantes.

Após observar os totais de incidências das categorias abordadas pelos entrevistados, a impressão inicial é de que os níveis de procrastinação dos alunos têm maior relação com fatores externos do que pessoais. Contudo, se partirmos para uma análise dessas mesmas incidências com uma visão proporcional ao número de categorias associada a cada macrocategoria, a percepção é de que a procrastinação está mais ligada à dimensão individual de cada entrevistado.

A hipótese do peso maior sobre a dimensão individual faz sentido, do ponto de vista de que o cenário da pandemia trouxe mudanças para as duas dimensões analisadas, porém, no caso das esferas individuais, cada aluno foi atingido de forma singular. Desse modo, observamos que pessoas lidam com problemas emocionais de maneiras distintas, os hábitos e rotinas diferem de uma pessoa para outra, o uso de ferramentas para otimizar rotinas não funciona para todos. Por outro lado, os efeitos sobre os fatores externos impactaram a todos em igual proporção: o acesso às dependências da universidade cessou para todos, as mudanças metodológicas foram sentidas por todos, e todos tiveram que se submeter ao isolamento. Por isso, não é descabido inferir que a maior diferença entre os comportamentos procrastinadores reside nas categorias de organização, estresse e saúde. O que não significa dizer que os demais fatores exercem menor influência, mas apenas que pertencem a um grupo de variáveis cujos efeitos são sofridos de maneira similar por todos.

Ante o exposto, um insight emerge acerca dos efeitos do isolamento social sobre a procrastinação acadêmica, no qual a pandemia em si não é responsável diretamente por ensejar o comportamento procrastinador entre alunos, mas ela potencializa tendências já existentes. Sendo assim, aqueles que apresentam rotinas delineadas e a seguem com disciplina, passaram a procrastinar menos; por outro lado, quem não consegue manter um cronograma organizado e estruturar hábitos, passaram a procrastinar mais.

É necessário, todavia, explicitar as limitações desta pesquisa que recaem sobre as fontes de viés analítico. A orientação fenomenológica deste estudo está no campo hermenêutico e a compreensão da vivência da procrastinação acadêmica acaba ocorrendo a partir de um mundo previamente delimitado pela temática da pesquisa. É pertinente ressaltar ainda que, embora alguns participantes da pesquisa tenham testemunhado os mesmos eventos - cursado as mesmas disciplinas, sob a mediação dos mesmos professores -, o sentido atribuído por eles a essas experiências vividas se apresenta de maneiras bastante diferentes, e isso é uma constatação esperada ao se abordar os dados pela perspectiva da fenomenologia, não configurando necessariamente um viés.

Dentre as contribuições deste trabalho, está a compreensão sobre quais características diferenciam, no contexto pandêmico, os estudantes com comportamento mais ou menos procrastinador, ao passo em que foram analisados e discutidos quais desses elementos dizem respeito à dimensão externa e quais estão relacionados à dimensão interna. De posse dessas informações, há diversas possibilidades de encaminhamentos para estudos futuros, agregando outras características que possam operar sobre esses comportamentos, ou aprofundando aquelas já trabalhadas para identificar relações causais. Há, ainda, a possibilidade de incentivo às organizações formais da área da educação superior para uma pesquisa-ação no sentido de desenvolver dinâmicas para o enfrentamento da procrastinação acadêmica de seus alunos, uma vez que a taxa de conclusão dentro do prazo regular dos cursos costuma ser um indicador de desempenho amplamente utilizado por essas instituições.