Introdução

As origens das instituições de educação infantil brasileiras têm influências de múltiplos fatores, dentre eles os processos de industrialização, a urbanização, concomitante a expansão de acesso do público feminino no mercado de trabalho e com ela a demanda das mães trabalhadoras diante da necessidade de espaços para cuidado de seus filhos enquanto exerciam suas atividades laborais. No entanto, devido à ausência do Estado, tais espaços eram mantidos inicialmente apenas por entidades religiosas e filantrópicas o que repercutiam em um caráter predominantemente assistencialista (Kuhlmann Jr., 2007).

A formalização legal do direito à creche, tendo o Estado como provedor, materializou-se em 1988 com a promulgação da Constituição Brasileira (Brasil, 1988). Por meio da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Brasil, 1996), a educação infantil foi transferida da Secretaria de Assistência para a Secretaria de Educação passando a ser considerada primeira etapa da Educação Básica.

Assim, para além do cuidar, o foco das instituições voltadas para a infância enfatiza também o educar. No art. 29, a LDB estabelece que essa etapa “tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da sociedade” (Brasil, 1996). Na perspectiva de garantir o desenvolvimento integral, as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (Brasil, 2009) preconizam que

as propostas pedagógicas da educação infantil deverão considerar que a criança, centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. (Brasil, 2009, p.19)

Observa-se que essas diretrizes coadunam com as perspectivas da Psicologia Histórico-Cultural e a Pedagogia Histórico-Crítica, pois considera a historicidade e as interações sociais como elementos essenciais para o desenvolvimento integral da criança. Nessa linha, ressaltamos também as considerações de Vigotski (2007) quanto ao papel da aprendizagem como precursora desse desenvolvimento.

Ademais, as DCNEI incumbem à instituição escolar a organização de experiências de aprendizagem contextualizadas e significativas que favoreçam a aprendizagem de diferentes linguagens em prol desse desenvolvimento integral (Brasil, 2009). Sendo a avaliação um componente indissociável dos processos de ensino e aprendizagem (Luckesi, 2003; Fernandes, 2009; Villas Boas, 2022), para que se alcance o fim desejado no âmbito da educação infantil é necessário refletir sobre os processos avaliativos numa perspectiva inclusiva.

O presente estudo justifica-se numa perspectiva de avaliação formativa, que pode ter no feedback possibilidades de romper com práticas que se dizem avaliativas, mas quando se limitam apenas a examinar e não a avaliar não cumprem seu papel que é promover as aprendizagens. Este é um equívoco recorrente, principalmente no campo do ensino e aprendizagem da Matemática, práticas que não coadunam com os propósitos de desenvolvimento da criança e podem, inclusive, repercutir em aversão a esse componente curricular em etapas vindouras de sua escolarização. A equivocada ideia de que examinar e avaliar seja sinônimo do mesmo ato (Luckesi, 2003), pode levar à errônea interpretação de que na educação infantil não existe avaliação, consequentemente sendo ignorada a prerrogativa do protagonismo infantil quanto à avaliação e a todos os elementos que a compõe (Brasil, 2009, 2018; Distrito Federal, 2018).

Além do exposto, esse estudo se justifica ainda em recente pesquisa de Barcelos, Viera e Santos (2022, p. 6) cujos dados “evidenciam a importância da formação continuada para os professores em relação às práticas avaliativas na educação infantil”. De acordo com o referido estudo, “a ausência de uma disciplina que discuta a especificidade da avaliação, relacionando-a com a primeira etapa da educação básica, também é evidenciada pelos docentes” (p. 6). Diante dessas constatações, inquieta-nos o seguinte questionamento: qual a percepção dos estudantes de graduação acerca da avaliação e seu feedback no contexto da Matemática na educação infantil e com criança com Transtorno do Espectro Autista?

Com base na necessidade de promover reflexões sobre a importância de iniciar a construção de uma cultura de feedbacks intencional no contexto de uma avaliação formativa da Matemática desde a educação infantil, objetivamos analisar a percepção dos estudantes de graduação em Pedagogia da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília acerca da avaliação e feedback numa perspectiva inclusiva da criança com TEA no contexto da Matemática na educação infantil.

Práticas pedagógicas, avaliação e feedback em contextos de educação infantil e TEA

Julgamos importante refletir o antagonismo entre examinar e avaliar a fim de dirimir a interpretação da inexistência da avaliação na educação infantil. Neste intento, ressaltamos que o exame da aprendizagem muito se difere da avaliação da aprendizagem, pois o primeiro, geralmente tendo não só, mas comumente, como instrumento a prova, mantendo sua característica classificatória e seletiva, “tem por objetivos julgar, e consequentemente, aprovar ou reprovar”, enquanto a avaliação objetiva diagnosticar a situação da aprendizagem, “tendo em vista subsidiar a tomada de decisão para melhoria do desempenho; é diagnóstica e processual” (Luckesi, 2003, p. 11). Sendo, portanto, a favor da mediação em prol da aprendizagem e desenvolvimento que inclua crianças com e sem Necessidades Educacionais Específicas.

Luckesi (2003) ressalta, ainda, que “nesta compreensão, a avaliação da aprendizagem no ensino não será um ato pedagógico isolado, mas sim um ato integrado com todas as outras atividades pedagógicas; enquanto se ensina, se avalia, ou enquanto se avalia se ensina” (p. 28). Assim, a avaliação está intrinsecamente ligada à tríade currículo, metodologia e estratégias. Nesse sentido, as DCNEI (Brasil, 2009), ao propor uma organização curricular por meio dos eixos estruturantes interagir e brincar, apresenta a díade, cuidar e educar como indissociáveis e consideram ainda os princípios éticos, políticos e estéticos como norteadores para a produção de conhecimento. Reforçando o exposto, a Base Nacional Comum Curricular (Brasil, 2017) orienta a implantação de um planejamento comum curricular mínimo, como referência para que sejam produzidos os currículos regionais, e estabelece seis direitos de aprendizagem: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se.

Tais direitos devem ser garantidos a partir de um trabalho com base nos cinco campos de experiência que “constituem um arranjo curricular que acolhe as situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural” (Brasil, 2017, p. 38): O eu, o outro e o nós; Corpo, gestos e movimentos; Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala, pensamento e imaginação e o campo Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, sendo esse último o mais voltado à área do conhecimento de Matemática e sobre o qual nos debruçaremos nesse estudo.

Considerando ainda que “parte do trabalho do educador é refletir, selecionar, organizar, planejar, mediar e monitorar o conjunto das práticas e interações garantindo a pluralidade de situações que promovam o desenvolvimento pleno das crianças” (Brasil, 2017, p. 39), traremos ao longo do estudo questões referentes a esse trabalho, explorando, quando possível, outros campos de experiência, mas com ênfase na experiência em análise. Sendo a avaliação componente do ato pedagógico (Luckesi, 2011), essa com função diagnóstica e mediadora permeará todo esse estudo, cujo principal objeto é o seu feedback.

A seleção, a organização, o planejamento e a mediação devem ser alicerçados na avaliação, não apenas nessa, mas da educação infantil. Sobre essa organização o inciso I do artigo 31 da LDB (Brasil, 1996) estabelece “a avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças sem objetivos de promoção mesmo para o acesso ao ensino fundamental”. Coadunando com o exposto no artigo 10 das DCNEI (Brasil, 2009), que reforça que não deve classificar nem selecionar e orienta que as instituições de educação infantil criem procedimentos, estratégias para o acompanhamento tanto do desenvolvimento das crianças, quanto do trabalho pedagógico.

Outrossim, as crianças têm o direito de “participar da avaliação nas atividades e em seu registro, inclusive iniciando o processo de autoavaliação, ao compreender que estão implicadas a organização do trabalho pedagógico, no planejamento, na execução, na avaliação e retomada dos projetos e ações” (Distrito Federal, 2018, p. 54). Mas a depender da concepção de criança, em que se baseia, podem surgir questionamentos quanto à maturidade para se autoavaliar, porém não é necessário questionamentos, uma vez que tal prerrogativa coaduna com os direitos de aprendizagem referente a conhecer-se e participar previsto na BNCC (Brasil, 2017), ou seja,

a visão educacional proposta neste Currículo entende que, ao dessilenciar as crianças, escutando suas vozes, pode-se contribuir para torná-las cidadãs responsáveis por meio da autorregulação e do automonitoramento das próprias aprendizagens. Diante dessa perspectiva, compartilha-se do entendimento de que o uso ético e encorajador dos dados emanados pela autoavaliação pode garantir estreitamento e fortalecimento dos vínculos entre crianças e adultos. (Distrito Federal, 2018, p. 55)

A autorregulação é definida por Zimmerman (2013) como um comportamento consciente, autorreflexivo e proativo do sujeito, e automonitoramento é explicado por (Sadler, 1989) como um procedimento no qual o próprio estudante gera a informação necessária ao progresso da sua aprendizagem. Não sendo ações natas, ambas se desenvolvem de acordo com as oportunidades que o sujeito tem de vivenciá-las e aos demais componentes da avaliação. Se, tanto a legislação, quanto a literatura que versa sobre a avaliação, ressaltando seu caráter democrático, indicam o direito de praticar avaliações e autoavaliações desde o início da escolarização, infere-se, portanto, que este protagonismo infantil se estende a prática de feedback.

No campo educacional o termo feedback refere-se à informação dada ao estudante que descreve ou discute seu desempenho em determinada situação ou atividade, como por exemplo, nas avaliações escritas (Zeferino; Domingues; Amaral, 2007), podendo assim também ser definido como retorno ou à devolutiva (Fernandes, 2009; Brookhart, 2008; Villas Boas, 2006), sendo que se bem estruturado e com função formativa “desempenha um papel crucial na aprendizagem porque através dele, os alunos são sistematicamente lembrados dos níveis de aprendizagem, ou de padrões, necessários para se alcançar, e ficam cientes de seus próprios progressos” (Fernandes, 2009, p.99).

Dessa forma, este estudo se justifica na constatação de que “através de um feedback regular e sistematicamente providenciado, os alunos possam começar a desenvolver as competências de autoavaliação e de autorregulação de suas aprendizagens durante, e não apenas no final de um período de ensino e aprendizagem” (Fernandes, 2009, p. 99).

A avaliação, não obstante de ser prerrogativa do professor, deve envolver a todos que participam nos processos de ensino e aprendizagem, incluindo a criança como sujeito histórico e de direito (Brasil, 2009), que deve ser encorajada a autoavaliar-se, avaliar e, portanto, a sua maneira, dar seu retorno ou à devolutiva (Fernandes, 2009; Brookhart, 2008; Villas Boas, 2006), ou seja, também externar o feedback de sua avaliação mesmo que nem sempre ocorra de forma intencional. A proposta baseia se nos estudos de Brookhart (2008), que ressaltam possibilidades do feedback entre estudantes e seus pares. Ampliamos a reflexões acerca do feedback da criança para seus professores a respeito de atividades das quais ela participa, legitimando a proposta de respeito e valorização do protagonismo infantil (Distrito Federal, 2018).

No que se refere a todas as demais crianças dessa etapa, a discussão sobre avaliação e feedback é imprescindível. Não se deve ignorar a necessidade de refletir sobre essa temática no contexto da inclusão do público-alvo da educação especial, atendendo, assim, orientações da LDB (Brasil, 1996) e da lei n. 12.764, que instituiu a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva em 2012, (Brasil, 2008), a qual legitima que, para além do acesso à escola por pessoas com deficiência, incluídas nesse rol, aquelas com Transtorno do Espectro Autista, tenham garantia de participação e aprendizagem.

Criar condições para um aprendizado de qualidade para o aprendiz com autismo é se envolver com uma multiplicidade de ações, sempre primando pela constituição da consciência íntima do aprendiz sobre si próprio e aquilo que lhe diz respeito e sempre fazendo uso do feedback nas relações dialógicas favorecedoras da formação de conceitos, do entendimento e da consciência de si e para si; ações a todos os momentos molduradas por sentidos e significados para o aprendiz. (Orrú, 2016, p. 213)

Sendo assim, o docente deve estar atento a oferta e acolhida de feedbacks de estudantes com e sem desenvolvimento atípico, embora esse estudo ater-se-á ao TEA, devido a algumas de suas especificidades se constituírem um desafio na educação infantil, almeja-se que contribua com práticas inclusivas de cultura de feedback de todas as crianças atendendo as suas necessidades educacionais específicas.

Para tanto, assim como Orrú (2003), julgamos importante “que o educador, e qualquer outro profissional que trabalhe junto à pessoa com autismo, seja um conhecedor da síndrome e de suas características inerentes” (p. 1). Nesse sentido, sem a pretensão de esgotar a temática, mas trazer algumas considerações que possibilitem refletir sobre ela, compartilhamos algumas considerações advindas da literatura e alguns documentos.

Segundo Gillberg (1990), o autismo é uma síndrome comportamental com etiologias múltiplas e curso de um distúrbio de desenvolvimento. Ou seja, a multifatorialidade de causas é consenso entre muitos pesquisadores. Porém, sobre sua origem o que se têm, até então, são apenas hipóteses, assim como múltiplas teorias e conceitualizações que variam de acordo com as concepções de desenvolvimento. A Autism Society of América - ASA - (1999), por exemplo, considera o autismo como um distúrbio de desenvolvimento permanente e severamente incapacitante.

Enquanto numa concepção baseada na perspectiva histórico-cultural que, sem ignorar os aspectos biossociopsicológicos, ressalta a valorização das dimensões culturais e históricas da pessoa com autismo, apresentando uma concepção divergente da visão determinista e limitante apresentada às pessoas com TEA pela ASA, que reforça o

estigma das incapacidades e inabilidades como sendo os definidores de seu destino durante toda sua vida. Logo, leva-se em conta muito mais os aspectos sintomáticos da síndrome do que a procura de estratégias interventivas para a superação das dificuldades encontradas. A exclusão social do autista emerge das concepções pré-conceituadas a respeito das coisas que essa pessoa não consegue fazer. (Orrú, 2003, p. 1)

Nessa seara de busca pelo conhecimento sobre o autismo, o educador se vê exposto a divergentes e convergentes concepções, diante das quais deve posicionar-se de maneira crítica e reflexiva, pois “tais conhecimentos devem servir como sustento positivo para o planejamento das ações a serem praticadas e executadas” em prol de despojar-se “dos pré-conceitos estabelecidos como definidores de destinos” e dispor-se “à busca de maneiras inovadoras, facilitadoras, diferenciadas e produtivas para a construção de uma melhor qualidade de vida para a pessoa com autismo” (Orrú, 2003, p. 1).

Para tanto, o docente deve ter como foco as potencialidades do estudante em detrimento dos déficits listados em manuais como o Diagnosticand Statistical Manual of Mental Disorders - DSM -, da Associação Psiquiátrica Americana - APA. O DSM V os lista como alguns critérios para o diagnóstico inicial do TEA:

A. Déficits persistentes na comunicação social e na interação social em múltiplos contextos, conforme manifestado pelo que segue, atualmente ou por história prévia [...]. 1. Déficits na reciprocidade socioemocional, variando, por exemplo, de abordagem social anormal e dificuldade para estabelecer uma conversa normal a compartilhamento reduzido de interesses, emoções ou afeto, a dificuldade para iniciar ou responder a interações sociais. 2. Déficits nos comportamentos comunicativos não verbais usados para interação social, variando, por exemplo, de comunicação verbal e não verbal pouco integrada a anormalidade no contato visual e linguagem corporal ou déficits na compreensão e uso gestos, a ausência total de expressões faciais e comunicação não verbal. 3. Déficits para desenvolver, manter e compreender relacionamentos, variando, por exemplo, de dificuldade em ajustar o comportamento para se adequar a contextos sociais diversos a dificuldade em compartilhar brincadeiras imaginativas ou em fazer amigos, a ausência de interesse por pares. (APA, 2013, p. 50)

Numa perspectiva psicopatológica, esse manual concebe o autismo como um transtorno do desenvolvimento com consequências à socialização, comunicação e ao aprendizado (Orrú, 2003). A autora alerta que, “embora haja limitações e inabilidades, antes de TEA, esse indivíduo é um ser humano” e sua singularidade deve ser respeitada, bem como suas potencialidades valorizadas (Orrú, 2003, p. 1).

No entanto, no ambiente escolar a supervalorização do diagnóstico tende a invisibilizar e silenciar principalmente a criança. Sendo muito comum em vez de um olhar sensível às particularidades, aos desejos, às suas manifestações que nem sempre são orais, mas reais, serem reduzidas às descritas em um laudo médico, sendo esse diagnóstico de TEA muitas vezes até utilizado como justificativa para o fracasso escolar.

Tanto no meio educacional como social em geral, entender o que é o TEA e quais são suas singularidades, é um passo importante para não se prender a preconceitos e estigmas e, consequentemente, estabelecer uma relação mais humanizada para com essas pessoas. O cuidado para não engessar o sujeito com TEA às características predeterminadas do diagnóstico também é necessário, pois isso desumaniza e desconsidera sua individualidade e subjetividade. (Orrú, 2019, p. 2)

Considerando o ser humano frente do diagnóstico de TEA, legitimando as dificuldades advindas do transtorno, sem ignorá-las, mas com foco nas potencialidades e na qualidade das interações sociais, o presente estudo se volta à transposição do modelo biomédico, cujo foco são déficits, impossibilidades e limitações com ênfase nos aspectos biológicos.

Com aporte da Teoria Histórico-Cultural, que enfatiza “possibilidades de compensação da deficiência”, por meio da cultura, ou seja, “onde não é possível avançar no desenvolvimento orgânico, abre-se um caminho sem limites para o desenvolvimento cultural” (Vigostski, 2011, p. 869), com vistas ao modelo social de suporte à criança com TEA, modelo no qual, para além do patológico, a subjetividade, historicidade e as interações sociais e afetivas são valorizadas. Interessa-nos discutir estruturações de feedbacks que contemplem as potencialidades desse sujeito. Sobre o posto aprofundaremos nas próximas seções, para tanto dialogaremos sobre o contexto e percurso metodológico deste estudo.

Percurso metodológico e contexto da pesquisa

Esse estudo, de cunho exploratório, foi realizado a partir de uma abordagem qualitativa Creswell (2010). Realizou-se levantamento teórico e revisão sistemática realizada como parte da pesquisa de Mestrado, evidenciando-se na revisão ausência de estudos brasileiros referentes ao feedback na avaliação de Matemática no contexto de crianças com Transtorno do Espectro Autista (Cruz e Moreira, 2022). Os dados foram coletados com questionário aplicado a 19 graduandos do curso de Pedagogia da Universidade de Brasília, em 3 de junho de 2022 numa formação prática presencial, oferecida pelos autores na qualidade de integrantes do grupo de pesquisa Dzeta Investigações em Educação Matemática- DIEM.

A formação intitulada Matemática na educação infantil: formas de ensinar e aprender, foi planejada com o objetivo de dialogar sobre alguns aspectos principais da organização do trabalho pedagógico na educação infantil dentre eles, avaliação diagnóstica, planejamento, materiais, ambiente explorando os conceitos de noções matemáticas presentes no cotidiano da criança fora da escola e na rotina da sala de aula e apresentando propostas de ensino alinhadas aos documentos nacionais e locais que orientam a prática docente na educação infantil.

A análise dos dados foi feita por meio de elementos da análise de conteúdo de Bardin (2009). O tratamento dos resultados, inferência e interpretação, se caracterizou pelo uso da intuição, da análise reflexiva e crítica (Bardin 2009). Foram pontuadas e registradas as condições básicas para a investigação: embasamento teórico; levantamento de fontes escritas sobre a temática; elaboração do roteiro de entrevista; levantamento de dados quanto às metodologias inclusivas utilizadas. Em seguida, foi realizada a transcrição das entrevistas e a análise destes dados com algumas percepções colhidas por meio dos questionários.

Iniciamos a oficina apresentando os objetivos da formação e discutindo o ensino e aprendizagem nessa etapa de ensino à luz das BNCC (Brasil, 2018), das DNEI (Brasil, 2009), do Currículo em Movimento do Ensino Fundamental do DF (Distrito Federal, 2018) e das Diretrizes Avaliativas do Distrito Federal (Distrito Federal, 2014), ressaltando sempre a importância de que as práticas avaliativas e inclusivas devem sempre compor a atividade pedagógica.

Finda a exploração dialogada dos tópicos relatados, os graduandos vivenciaram as atividades práticas. Obviamente, não é possível detalhar todas as etapas e atividades da formação. Portanto, esmiuçaremos apenas as que são referentes à preparação para as noções do gráfico de brinquedos, com foco nas percepções quanto à avaliação e ao feedback. Porém, antes dela, exploramos situações matemáticas nas atividades da rotina da educação infantil, tais como: a acolhida, agenda visual, chamadinha, análise do quantos somos, calendário, roda. Todas as citadas são de suma importância para todos e, em especial, para os estudantes com TEA que tende a ter uma relação mais específica no que se refere rotina escolar diária.

Pessoas com autismo manifestam dificuldades para manter relações. Aqui, o termo relações abrange desde um determinado indivíduo, objeto e, até mesmo, determinados momentos ou situações em que se encontram inseridas. Para tanto, é importante que o aluno tenha previsibilidade dos acontecimentos diários. (Orrú, 2016 p. 9)

Nesse sentido, julgamos importante ressaltar que para os demais o momento de acolhida e disponibilidade de uma agenda com previsibilidade do que acontecerá na aula é essencial. Para a criança com TEA é indispensável, pois contribui para diminuir possível ansiedade, auxiliar a organizar-se e participar do proposto, oportunizando-se assim momentos de interação, não apenas esperando dela a iniciativa, mas propiciando momentos em que se sinta acolhida não apenas pelo docente, mas também por seus pares.

No campo da Matemática, ao explorar a agenda visual, a criança pode vivenciar noções de tempo e ordem, por exemplo. É importante frisar que a atividade de rotina não será executada da mesma forma todos os dias, mas poderá ter os mesmos objetivos e ser apresentada de forma diversificada. A exemplo, citamos a atividade rotineira comumente conhecida como ‘chamadinha’, que pode ser realizada com foto da criança, música, jogos, brincadeiras com seu prenome, dentre outras propostas lúdicas que além do objetivo de registrar a presença de sua presença favorece a interação, fortalecimento da identidade e dependendo da forma que for explorada pode contribuir com a valorização da diversidade dentre muitas outras aprendizagens.

A roda de conversa também foi explorada no que se refere ao pertencimento e à interação. Além dessas atividades comuns a rotina dessa etapa, os graduandos vivenciaram uma proposta de atividade com a caixa com espelho e jogo com dado das expressões de emoção exposta na figura 1.

Fonte: autores (3/6/2022)

Figura 1 Possibilidades de explorar a matemática a partir do corpo e favorecer a construção de uma cultura de feedback com crianças pequenas e com TEA.

A proposta foi realizada ao som de uma música que ressaltava a beleza da diversidade da imagem humana refletida no espelho, valorização e qualidade da interação social e do pensamento generalizante (Levya-Nápoles e Orrú, 2006). Com os estudantes dispostos em um círculo, esta caixa fechada exposta na figura 1 passava pelas mãos dos graduandos e ao cessar a música, quem estava com ela em mãos era convidado a abri-la e contemplar sua face, em seguida, um colega jogava o dado com expressões de emoções e quem estava de posse da caixa reproduzia a expressão sorteada frente ao espelho, a expressão era reproduzida pelos demais.

Para além de evidenciar na prática que as primeiras noções matemáticas podem e devem ser realizadas a partir do corpo da criança, onde frente ao espelho ela pode ser oportunizada a contemplar os elementos de seu rosto e por meio dos sentidos, explorar tamanho, quantidade, cor, comprimento, semelhanças e diferenças entre ela e seus pares possibilitando exercitar a expressão de emoções.

Se para a criança que manifesta seus desejos oralmente essa forma de comunicação é importante, para as crianças autistas essa possibilidade de expressar muitas vezes é facilitada por meio de comunicadores alternativos que são espécies de códigos onde imagens podem ser utilizadas para representar o que se quer comunicar.

Assim, mesmo que essa criança com TEA, não consiga expressar oralmente, se gostou ou não de algo, pode ao tentar demostrar a expressão no espelho ou observando as expressões dos pares associá-la para fazer uso de uma imagem que possibilite expressar seu feedback, ou seja, podendo utilizar emoticons - símbolos comuns na comunicação digital. “Quando o aprendiz faz uso do símbolo que representa aquilo que ele deseja expressar, dentro de um contexto real de acontecimentos e ações, encontramo-nos num processo educativo que possibilita seu desenvolvimento sociocultural" (Leyva-Napoles; Orrú, 2016, p. 503).

Finda a atividade descrita, fez-se a sondagem do que os graduandos traziam de seu meio social e acadêmico quanto à valorização da aritmética pré-escolar, importância do brincar, à avaliação diagnóstica e ao feedback, e eles vivenciaram algumas possibilidades de explorar a matemática a partir do que no momento da rodinha, refletindo dialogicamente o que as crianças poderiam trazer de sua realidade sociocultural sobre suas brincadeiras conhecidas e/ou favoritas e o quão importante é essa acolhida, para a (re)organização do trabalho pedagógico que contemple a ludicidade e o protagonismo infantil.

Nesse contexto lúdico, ao oportunizar a criança descrever, brincar e ensinar as brincadeiras a seus pares, contemplando os direitos de aprendizagem de participar, expressar (Brasil, 2018), explorando a Matemática, cria-se momento profícuo para as interações, legitimação da diversidade e oportunidade da sondagem necessária no contexto da avaliação diagnóstica (Luckesi, 2003).

Discutimos que assim, valorizando a Aritmética pré-escolar (Vigotski, 2007) já se obtém parte dos subsídios que ajudarão nortear o planejamento para a atividade com gráfico dos brinquedos, assim, o docente já pode observa, registrar, e posteriormente, explorar, relações matemáticas feitas pelas crianças, por exemplo: na brincadeira de pique-esconde como se dá a contagem que acontece até que os participantes se escondam; com a brincadeira de pique-alto, como estão as noções matemáticas de alto baixo; nas brincadeiras de queimada e bandeirinha que noções já têm de lateralidade, de divisão dos integrantes das equipes, como estão as noções de distância entre a linha de divisão e o local das bandeirinhas.

A atividade de construção dos brinquedos com recicláveis se constitui de rico campo de experiência, em que se exploram as escolhas de materiais por cor, forma, quantidades necessárias, noções de peso dos brinquedos, associação de formas geométricas, realização de atividades de exploração dos sete processos mentais necessários à construção do conceito de número (Lorenzato, 2011), problematizações que seguem com os brinquedos então construídos.

Considerando que o brincar cria zona de desenvolvimento proximal e impulsiona a criança para além do estágio de desenvolvimento que ela já atingiu, ele deve ser ensinado, constituindo-se como aliado ao ensino e à aprendizagem da Matemática, visto que o lúdico, a valorização do que é significativo para a criança, e o que traz da realidade sociocultural no caso dos brinquedos e brincadeira (Vigotski, 2007), como ocorreu na oficina, torna as aprendizagens matemáticas mais prazerosas.

As oficinas de formação de professores são “instrumentos mobilizadores de retomada pelo gosto da Matemática, degelando as ações frias, puramente centradas na mera transmissão de conteúdos matemáticos, que pouco sentido faz para nossos futuros professores que ensinarão Matemática aos pilares da Educação: as crianças!” (Moreira 2020, p. 15). Outrossim, permite ao graduando e aos demais envolvidos, constantemente, “reavaliar criticamente os métodos de ensino e aprendizagem utilizados” (Giroux, 1988, p. 20).

Realizadas todas as problematizações preparatórias para a atividade de noções de confecção de gráfico de preferências, prosseguimos na atividade realizando contagem, classificação, pesagens, comparações, testagens de hipóteses dentre outras possibilidades. Após discutirmos possibilidades de representação do gráfico com materiais manipuláveis, tais como caixinhas, pedaços de papelão, legos. Norteados pela busca de respostas de, dentre os brinquedos construídos, quais eram o preferido dos graduandos, utilizando legos construímos e exploramos o gráfico exposto na figura 2.

Fonte: autores (3/6/2022).

Figura 2 Possibilidades de explorar a matemática por meio dos brinquedos vivenciadas na formação

Na premissa de uma Educação Matemática dialógica, é urgente a necessidade de romper com práticas avaliativas de cunho excludente e seletivo, principalmente no âmbito da Matemática. No decorrer dessa atividade foram evidenciadas possíveis situações de feedbacks tanto da criança quanto do professor.

Além de a importância de valorizar o papel primordial da avaliação e seu feedback no apoio às aprendizagens da criança da educação infantil no decorrer das atividades e não apenas em dias específicos destinados a avaliar (Fernandes, 2009), dentre as situações exemplificou o feedback quanto ao percurso da criança em prol de comprovar a hipótese de relação matemática sobre o gráfico e não apenas a resposta.

Resultados e discussões

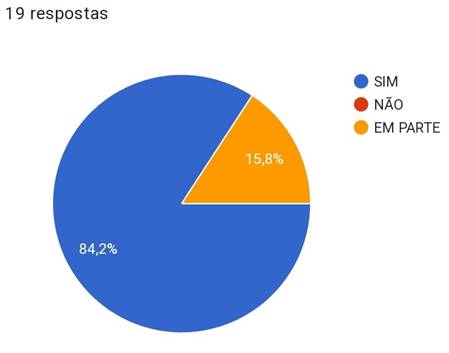

Com base nos pressupostos de uma avaliação que aponta o conhecimento da realidade como alicerces para refletir possíveis intervenções (Luckesi, 2003), continuamos nossa sondagem diagnóstica em prol do alcance do objetivo desse estudo, para tanto aplicamos um questionário com seis questões, das quais três serão discutidas com aporte de elementos da análise de conteúdo de Bardin (2009). Duas, com seus respectivos resultados, compõe a figura 3 a seguir:

Fonte: autores (3/6/2022).

Figura 3 Perguntas e gráficos de respostas das questões 1 e 2 do questionário.

Ao analisar o primeiro gráfico da figura 3, observou-se que apenas dois respondentes manifestaram ter se aprofundado na temática, enquanto que para três respondentes, a temática era nova e 14 dos 19 respondentes, apenas ouviram falar, mas superficialmente; três estudantes nem sequer ouviram falar do assunto. Constata-se que, então, 17 dos 19 respondentes, necessitam desse aprofundamento.

O segundo gráfico da figura 3 revela que na percepção de 16 dos respondentes, é possível que a criança da educação infantil emita seu feedback sobre atividades que lhe são propostas, enquanto três dos 19 respondentes, coincidentemente a mesma porcentagem de respondentes que anteriormente afirmaram ser esse um tópico novo. Os gráficos em tela demonstram urgência de formações e debates sobre a temática.

A partir das justificativas que geraram o segundo gráfico e das respostas da questão: Considerando que o feedback é o retorno ou devolutiva de uma avaliação, qual sua percepção sobre ele no processo educativo? emergiram três categorias de análise e, após minuciosa seleção, transcrevemos algumas respostas que representavam significativamente essas categorias.

Na categoria 1 transcrevemos as que justificam percepções que enfatizam a necessidade ou importância, justificam a intencionalidade com protagonismo apenas da criança; na categoria 2 evidenciou-se percepções que enfatizam a necessidade ou importância, justificam a intencionalidade com protagonismo da prática do professor. Por fim, a categoria 3 com percepções que enfatizam a necessidade ou importância justificam a intencionalidade com protagonismo tanto do professor quanto da criança. A categoria 1 foi composta por três explanações conforme mostra o quadro 2 a seguir:

Quadro 1 Categoria 1: necessidade ou importância e intencionalidade com protagonismo da criança.

| Estudante | Percepções |

| A | Muito importante, pois ajuda a criança a reconhecer um erro e ser mais confiante em outros acertos. |

| B | Eu acho muito importante, porque através do feedback o aluno pode entender o seu erro e pode tomar confiança em seus acertos, como uma confirmação do que fez ou está fazendo. |

| C | Importante, tendo em vista que é desta forma que sabemos o quanto de conhecimento adquirimos. |

Fonte: autores (3/6/2022).

Observa-se que nesta categoria as percepções de (A) e (B) ressaltam o fato do feedback repercutir positivamente na confiança da criança o que coaduna com uma proposta de feedback que leva em conta não apenas os fatores cognitivos, mas também os emocionais, pois leva em consideração a autoestima e motivação, elementos que contribuem para a regulação da aprendizagem (Brookhart, 2008).Visto que, em Matemática, nem todo erro é da mesma ordem, por isso se faz necessário não apenas reconhecê-lo como pontua o estudante (A), mas entendê-lo, para que tenha consciência dos acertos, entendimentos, estes ressaltados tanto pelo (B) quanto pelo estudante (J), conforme veremos em categoria posterior. Para tanto esse feedback é necessário para que a criança consiga interpretá-lo.

Os estudantes (A), (B) e (J) fizeram referências ao erro, porém, ressaltam as possibilidades e potencialidades a partir dele, percepção presente nas orientações de Brookhart (2008) e Fernandes (2009) quanto à importância de que o feedback aponte e valorize o que o estudante aprendeu conforme exposto pelo estudante (C), e sobre as lacunas apresentadas pelo erro, indique possíveis caminhos para alcançar o aprendizado por meio de um feedback que ajude a criança na autorregulação de sua aprendizagem.

Na categoria na 2, o efeito do feedback surte efeito nas ações do professor, conforme quadro 2.

Quadro 2 Categoria 2: necessidade ou importância do feedback do estudante; intencionalidade com protagonismo nas práticas do professor.

| Estudante | Percepções |

| D | Importantíssimo, por meio dele que podemos medir a qualidade de nossos ensinos. |

| E | Entendo que necessário para que nós educadores possamos avaliar nossas técnicas de ensino. |

| F | Muito importante, pois ajuda a evoluir o trabalho. |

| G | O feedback é muito importante no processo educativo pois o educador pode perceber o desenvolvimento do educando e assim, se necessário, aplicar novas estratégias ou metodologias para que seja alcançado o objetivo da aprendizagem. |

| H | Acredito que seja necessário em todas as etapas no processo de ensino. |

| I | O processo educativo quando envolvem o feedback é uma percepção de crescimento quando realizado com intuito de promover a evolução no aprendizado do aluno. Com isso, em cada aula, analisar as possíveis dificuldades nas atividades orais verbais, e partem dessas observações para propor soluções para progresso de cada passo das dificuldades. |

Fonte: autores (3/6/2022).

Em consonância com as considerações de Fernandes (2009), Brookhart (2008) e Villas Boas (2006), é consenso entre os estudantes (G), (H) e (I) ser importante e necessário que o feedback esteja presente em todas as etapas do processo educativo. Inclusive (I) sugere que seja frequente, sugestão assertiva, pois se o feedback for “em geral, insuficientemente explicitado, mal distribuído e pouco frequente, acaba contribuindo muito pouco para ajudar os alunos a aprender” (Fernandes, 2009, p.165).

Os estudantes (D), (E) e (F) enfatizam a intencionalidade do feedback como uma prática de autoavaliação da prática docente (Giroux, 1988). Os cinco estudantes compartilham a percepção de que ele deve estar a serviço da (re)organização do trabalho pedagógico conforme orienta Villas Boas (2006).

Na categoria 3, a intencionalidade repercuti em ambos os sujeitos do processo educativo, conforme podemos verificar no quadro 3.

Quadro 3 Categoria 3: necessidade ou importância do feedback; intencionalidade com protagonismo tanto da criança quanto das práticas do professor.

| Estudante | Percepções |

| J | Sim, na minha percepção a criança consegue ter um desenvolvimento de alguma forma positivo ou negativo, e o feedback de alguma forma ele ajuda a tomar decisões educativas, para observar e acompanhar o processo de desenvolvimento da criança e então é bem importante esse tipo de feedback com as atividades no processo educativo. Evolução do aluno com relação a aprendizagem, na qual o feedback seja feito de forma com que o aluno compreenda o seu erro, resultando no seu crescimento. |

| K | Ele é muito importante, pois é com ele que o educador tem acesso a como cada estudante está se desenvolvendo em relação ao que está sendo passado por ele. Por meio dele o educador pode melhorar ou mudar seus métodos de ensino para maior compreensão de todos os estudantes. |

| L | É sempre necessário, pois auxilia no desempenho tanto do aluno como do professor, para que assim possa ajustar possíveis problemas diante ao respectivo feedback. |

| M | O feedback não necessariamente precisa ser oral ou escrito pode ser manifestado de outras maneiras. |

| N | O desenvolvimento dela já é um feedback de nossos métodos. |

| O | Muitas crianças por serem espontâneas até por meio da expressão pode dar o feedback se gostou ou não de determinada atividade e até demonstrar a melhor maneira que ela aprende. |

| P | Ela pode, porém não de forma crítica e racional igual um adulto. Mas o professor pode trabalhar com a turma fazendo perguntas e brincadeiras que possibilite a criança se expressar. |

| Q | É preciso dá voz as crianças. |

| R | Extrema importância. O professor saber como o aluno avalia o processo faz com que melhorias surjam dali. |

Fonte: autores (3/6/2022).

Todos os estudantes nessa categoria parecem perceber a emissão do feedback como sendo prerrogativa tanto do professor quanto da criança, como elemento que contribui ambos aprendam: “o primeiro o usa para decisões programáticas sobre prontidão, diagnóstico e recuperação. O segundo o usa para acompanhar as potencialidades e fraquezas do seu desempenho” (Villas Boas, 2006, p. 81).

O estudante (L) sintetiza o posto claramente e o (J) atenta-se a não comparar o estudante com outros, mas com seu próprio desenvolvimento percebe que o feedback só subsidiará a avaliação formativa quando valoriza pontos fortes, e, respeitosamente, evidencia os pontos a melhorar e aponta possíveis caminhos para melhora do desempenho, demonstrando perceber a influência da necessidade do zelo com a forma e conteúdo desse feedback, percebe o erro numa perspectiva formativa (Brookhart, 2008).

A resposta de (L) elucida o olhar sensível e acolhedor no que se refere ao feedback da criança auxiliar o professor a cumprir de forma que lhe seja mais assertiva seu papel que “é selecionar e planejar situações de aprendizagem que se ajustem às necessidades das crianças, bem como propor atividades adequadas” (Smole, 2014, p. 43). A percepção do importante papel do feedback na (re) organização do trabalho pedagógico (Villas Boas 2006), ressaltada por estudantes na categoria 2 também, é compartilhada pelos (as) estudantes(J), (K), (L), (N), (O) e (R).

O dessilenciamento da criança proposto (Distrito Federal, 2018) é ressaltado pelo estudante (Q), assim como por (M), (N), (O) e (P) que alertam para uma escuta e olhar sensível às vozes manifestadas pelas distintas formas de expressar-se, configurando instrumentos de feedbacks que podem indicar como essa criança aprende.

O estudante (P) enfatiza que o professor deve criar estratégias a fim de encorajar que se inicie a autoavaliação, a autorregulação e a prática de feedback, pois esse exercício dialógico de dar seu feedback precisa ser oportunizado para que a criança possa iniciar a competência de elaborá-lo, ter possibilidades de compreender, mesmo que ainda não consiga de forma efetiva, neste momento, mas vá adquirindo competência para “utilizar o feedback que lhe é fornecido pelos professores para regular suas aprendizagens” (Fernandes 2009, p. 59). Tanto nas respostas de (O), (P), (Q) e (R) o protagonismo infantil quanto à prática de feedback é ressaltado.

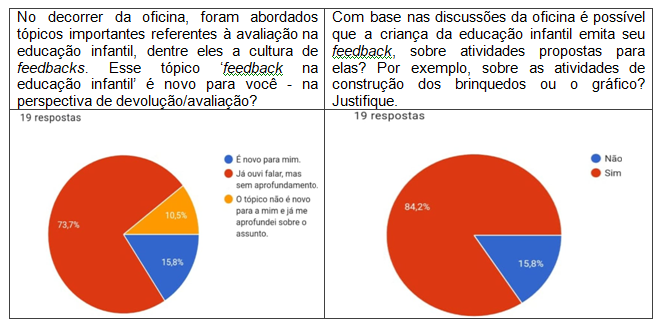

No intuito de analisar a percepção dos graduandos, quanto possibilidade de iniciar a construção de uma cultura de feedback na educação infantil, numa perspectiva inclusiva e evitar que, assim como as crianças pequenas muitas vezes são silenciadas em razão da pouca idade, as com TEA nessa primeira etapa do ensino fundamental também não sejam silenciadas, mais ainda, em razão do diagnóstico. Lançamos no questionário a seguinte indagação: A atividade da caixa com espelho com indicação da realização de expressões faciais demonstrando emoções pode contribuir para que, posteriormente, crianças com Transtorno do Espectro Autista que não se comunicam oralmente e crianças bem pequenas da educação infantil possam emitir feedbacks por meio de emoticons (carinhas) ou de outras formas? As respostas dadas a questão geraram o gráfico que segue na figura 4.

Conforme o gráfico, 16 dos 19 respondentes afirmaram que ‘sim’, essa atividade teria possibilidade de trazer alguma contribuição para o exercício da construção de uma cultura de feedback com protagonismo também das crianças com desenvolvimento atípico. Os outros três respondentes evidenciaram que, pelo menos em parte, a atividade teria esse potencial, e nenhum dos 19 respondentes ressaltou impossibilidade de que a atividade trouxesse essa contribuição à cultura de feedback, de incluir a criança com TEA.

Ao justificarem suas respostas, por meio de comentários referentes à questão, 16 das respostas possibilitaram o emergir de duas categorias de análise, sendo elas:

- Categoria 1: legitimando a diversidade com foco nas possíveis especificidades do TEA com vistas a suportes para construção de cultura de feedback para a criança.

- Categoria 2: legitimando a diversidade com vistas a suportes para construção de cultura de feedback com protagonismo infantil independente de desenvolvimento atípico.

A título de preservação da identidade dos graduandos, a eles nos referimos como estudante 1, estudante 2, seguidos de suas percepções e assim sucessivamente, conforme segue no quadro 4 a seguir.

Quadro 4 Categoria 1: legitimando a diversidade com foco nas possíveis especificidades do TEA com vistas a suportes para construção de cultura de feedback.

| Estudante | Percepções |

| 1 | A criança dentro do espectro, no geral, tem mais dificuldade para se expressar verbalmente, sendo a atividade do espelho uma oportunidade para que ela possa se expressar e interagir com as outras crianças. |

| 2 | Essa criança com Transtorno do Espectro Autista pode emitir um feedback no momento em que se ver através do espelho e emitir alguma reação. |

| 3 | Muitas vezes o autista se identifica mais como sua própria imagem, do que com o outro, então é mais fácil ele demonstrar alegria ao se olhar. |

| 4 | As crianças bem pequenas e crianças com Transtorno do Espectro Autista podem utilizar emoticons ou outras propostas que expressem a sua opinião. Por exemplo, está na instituição em um momento de brincadeiras, mas com uma intenção de aprendizado, e ao final da dinâmica podem distribuir emoticons. Mas somente essa avaliação não demonstra a noção de feedback como todo, pois a professora ao receber um emoticons feliz ou triste não saberá em qual parte da atividade deverá focar para sanar as dúvidas, pois os alunos não se comunicam oralmente. Com isso a profissional poderá analisar a atividade como um todo de cada aluno e anotar as possíveis dúvidas e dificuldade. Então, o feedback dessa atividade deverá seguir em duas etapas, por parte dos alunos e professores. |

Fonte: autores ( 3/6/2022).

A análise da categoria acima, bem como em análise da categoria 2, observa-se que os respondentes têm a percepção da importância da orientação da BNCC (Brasil, 2018) quanto a garantir direitos de aprendizagem já descritos nesse texto, quatro deles são privilegiados na propositura da construção de uma cultura de feedback: participar, expressar, explorar e conhecer-se, que conforme analisado no contexto da educação infantil, nem sempre têm sido oportunizados nem às crianças com desenvolvimento típico, quanto mais àquelas com desenvolvimento atípico.

Esse fenômeno pode estar ocorrendo devido às arraigadas concepções de que a criança pequena e com autismo, por exemplo, não tenham condições ou maturidade para se expressar. No entanto, não apenas a literatura, mas também, a legislação assevera que lhes seja garantido esse direito. É só por meio do exercício advindo de serem oportunizados a iniciar o exercício dessa prática que progressivamente se adquire essa habilidade.

Ao encontro do proposto em (Distrito Federal, 2018), o dessilenciamento da criança é ressaltado pelos estudantes 1 e 4 e por mais dez dos respondentes, conforme evidenciado na categoria subsequente, na categoria 1 a garantia do direito de expressar é ressaltado como suportes essenciais na construção de uma cultura de feedback. De acordo com o dicionário Aurélio, ‘expressar’ significa “ação de exprimir, de expressar alguma coisa por palavras, por gestos, pela fisionomia; personificação, manifestação”2.

A definição se faz necessária, a fim de esclarecer as variadas formas de expressão, uma vez que constantemente o ato de expressar-se equivocadamente é interpretado, por muitos professores, como sendo possível apenas em sua forma verbal. Sobre isso traremos maiores esclarecimentos na categoria 3 que ater-se-á a esmiuçadamente tratar desse direito de aprendizagem. Na presente categoria os quatro estudantes compartilham de referência ao autista e a especificidades do TEA.

Sendo que o modelo biomédico da deficiência é bastante evidenciado nas percepções dos estudantes 1 e 3, que, ao utilizarem expressões como: No geral e muitas vezes, sugerem uma espécie de generalização que também é sutilmente caracterizada no DSM-V (APA, 2014) na afirmativa de que “frequentemente envolvem atraso no desenvolvimento da linguagem, em geral acompanhado por ausência de interesse social” (p. 56).

Consoante ao exposto no DSM-5, ambas percepções evidenciadas reforçam a questão do interesse e interação social apenas na criança autista, sem enfatizar a ausência da iniciativa do outro nessa relação. No entanto, apesar do exposto, trazem a percepção de que a atividade ao favorecer a garantia do direito de explorar e conhecer-se por meio de observações no espelho, exercitam-se as possibilidades de poder expressar-se e usando expressões faciais ou imagens que as represente, por meio dessa comunicação alternativa interagir. Explorar, conhecer-se e interagir são elementos importantes na cultura de feedback. Inclusive a percepção do estudante 1 coaduna proposto na BNCC (Brasil, 2018) que o trabalho pedagógico deve ser realizado “sempre tomando as interações e a brincadeira como eixos estruturantes” (p. 44).

Além de corroborar com o exposto, o estudante 4 problematiza outra estratégia que pode favorecer a cultura de o feedback com protagonismo das crianças pequenas e de crianças autistas na educação infantil, aproveita o ensejo para ressaltar a importância da mediação do professor quanto à estrutura e ao modo que esse feedback será apresentado, observações importantes para que o estudante vá adquirindo gradualmente a habilidade de expressar seu feedback. A estratégia utiliza-se da comunicação alternativa. Embora não se debrucem sobre a temática do feedback, mas sendo esse uma forma de comunicação entre professor e a criança, Levya-Nápoles e Orrú (2016) acreditam que

as manifestações de sentimentos e desejos são uma das maiores conquistas junto aos aprendizes com autismo. Trabalhar os sentidos e significado dos sentimentos, por meio de comunicação alternativa e algo complexo. um comunicador alternativo como um código de apoio uma construção do signo por meio de suas imagens representantes possibilita maior desenvolvimento e qualidade da interação social e do pensamento generalizante. (p. 503)

Nessa linha, o recurso sugerido pelo estudante 4 encontra respaldo teórico em estudo realizado com estudantes TEA por Levya-Nápoles e Orrú (2016), do qual “compartilham [...] a constatação indiciaria de que os aprendizes apoiados pelo recurso da comunicação alternativa em ambientes comuns a todos os aprendizes são favorecidos em seu desenvolvimento da linguagem” (p. 502).

Outrossim, quando o estudante 3 ressalta que a atividade do espelho pode contribuir para que a criança com TEA possa vir a dar seu feedback, infere-se que a partir do explorar de sua própria imagem refletida no espelho essa criança venha a transpor as expressões para os emoticons ou mesmo exercitá-las, para que, com ou sem o uso deles, dê seu feedback ao professor e aos seus pares por meio de uma expressão que pode indicar o retorno de sua avaliação sobre a atividade que está realizando ou realizou.

Conforme o estudante 4 bem ressalta, essa ação deve ser combinada e bem estruturada com mediação do professor que vai dar seu feedback dele de maneira clara, mostrando cada ponto específico a criança e combinar com ela a forma de devolutiva do feedback que ela dará ao professor. Observamos que nessa categoria o foco está nas especificidades do autismo, enquanto na categoria dois do quadro cinco a seguir, o suporte é pensando independente desse desenvolvimento atípico.

Quadro 5 Categoria 2: legitimando a diversidade com vistas a suportes para construção de cultura de feedback com protagonismo infantil independente de desenvolvimento atípico.

| Estudante | Percepções |

| 5 | É muito importante que todos os que estão sendo educados tenham a oportunidade de dar o retorno do que estão aprendendo, mas nem todos têm a capacidade de fazer essa devolução da maneira mais convencional, então é muito importante que a criança aprenda a expressar seus sentimentos por meio do corpo para que dessa forma o educador receba o feedback e entenda o desenvolvimento da criança ou até mesmo possa ter uma visão do que a criança vivência em seu dia a dia. |

| 6 | A dinâmica explora várias formas que ajudam no desenvolvimento facial no caso, ajudando também na comunicação, através de expressões, e, também, o reconhecimento das diferenças presentes entre as crianças. |

| 7 | Pela expressão facial podemos identificar sentimentos e vontades que o aluno não consegue verbalizar. |

| 8 | Sim, cada criança tem seu modo de expressar! Algumas dizem, outros demostram, outros riem ou choram. Cada um tem uma linguagem para demonstrar sentimentos. |

| 9 | Na minha opinião, essa dinâmica bem importante, ali com o espelho você consegue de alguma forma, alguma expressão ou sentimento que a criança pode passar ou está sentido naquele momento, como ela vai reagir e muitas crianças que não se comunicam pode se expressar de alguma forma naquela dinâmica com o espelho e trabalhar imitações, gestos e expressões e construir a identidade. |

| 10 | Meios comunicativos. |

| 11 | Os desenhos podem ajudar a criança a apresentar seus sentimentos de forma gráfica. |

| 12 | Ela pode mostrar que gosta sorrindo ou que não gosta ficando com a expressão mais brava. |

| 13 | Acredito que por eles conseguirem perceber que através de algumas expressões faciais significam o que estão sentido. |

| 14 | Autoconhecimento na qual por expressões faciais é possível demonstrar seus sentimentos e emoções, contribui bastante na construção de identidade. |

| 15 | As vezes a criança pode sentir a emoção e não saber a forma que pode expressar, as feições vão ajudar ela a identificar não só a próprias, mas as de outros também. |

| 16 | Crianças são muito espontâneas, então dependendo da expressão que ela fizer, já dá para identificar se ela gostou ou não. |

Fonte: autores (3/6/2022).

Nesta categoria, os respondentes legitimam a importância de um olhar sensível às diferentes maneiras de se expressar e a diversidade de expressões como suporte para construção de cultura de feedback com protagonismo criança sem reportar-se a nenhuma deficiência ou transtorno.

Observa-se que, inclusive o estudante 5, enfatizando a importância do direito de que todos sejam oportunizados a dar seu feedback a sua maneira, o faz chamando a atenção de que a questão da interpretação do feedback por parte do professor pode estar mais ligada à padronização de forma convencionada como a certa, onde ignora-se outras manifestações como o choro, o riso, a frequência dos stins ou stimming, palavra que substitui o termo estereotipias anteriormente usado na literatura.

Stins são os movimentos e comportamentos repetitivos realizados comumente manifestados por TEA e que de certa forma podem ser considerados feedbacks não convencionais da avaliação de que, por exemplo, a atividade da construção de um brinquedo uma brincadeira ou análise do gráfico de brinquedos está enfadonha ou prazerosa, já que os stins são considerados mecanismos que o estudante com TEA usa para se autorregular. É imprescindível a atribuição de sentido tanto por parte da criança quanto do professor. Assim,

com relação à produção de sentido e significado, gestos, indicações verbalizações vocalizações, entonação, modo de olhar, expressão de sentimentos, desejos, e outros aspectos mais todos são elementos geradores de distintos sentidos e que necessitam ser atentamente observados e interpretados pelo professor para serem mediados em seus contextos com o objetivo de se constituírem significados realmente apropriados pelas crianças, de maneira que possam generalizar o conhecimento aprendido nos diversos ambientes em que participa. (Leyva-Napoles; Orrú, 2016, p. 504)

Sem necessariamente trazer à tona a questão de um desenvolvimento atípico, os estudantes 6 e 7 compartilham do mesmo pensamento, sendo que o estudante 7 aponta a dificuldade de se expressar que pode ser uma singularidade da criança, por exemplo, ser ou estar tímida, ou por falta de ser oportunizada ao exercício de se expressar.

O modelo de avaliação tradicional arraigado nas práticas avaliativas vigentes pouco oportuniza estudantes de etapas mais avançadas de escolarização, inclusive na pós-graduação, a participar da avaliação, dar e dar seu feedback. Na educação infantil, embora recomendado na legislação (Brasil, 2009, 2018; Distrito Federal, 2018) dificilmente as crianças, e menos ainda quando estas têm um desenvolvimento atípico, raramente são convidadas a avaliarem ou darem seu feedback sobre as tarefas.

Para além das contribuições da atividade do espelho, o estudante de número 8 ressalta a diversidade de formas em que esse feedback pode ser expresso pela criança, exemplificando que pode ser externado por meio do choro, sorriso, linguagens que cabem ao docente ter a sensibilidade de interpretar.

Outrossim, a atividade do espelho também é validada pelos estudantes 9 e 10, legitimando a possibilidade de auxiliar a criança a posteriormente expressar meios diversos que não necessariamente um feedback oral. Na mesma linha, o estudante 11 apresenta inclusive a possibilidade de que essa tarefa do espelho corrobore para que se expresse de forma gráfica, ou seja, inclusive por meio de um desenho onde o professor de forma clara e objetiva poderia, por exemplo, solicitar a criança que desenhasse a atividade que mais gostou.

Os estudantes 13, 14 e 15 compartilham a percepção de que a atividade do espelho pode contribuir na construção de uma cultura de feedback, pois ao explorar suas expressões no espelho são oportunizados a interpretá-las, para então poderem usá-las como recurso para desenvolvimento da habilidade de expressar seu feedback e compreender o dos colegas quando esses não expressam oralmente. Em ambas as categorias analisadas, legitimou-se a importância de um olhar sensível às diferentes maneiras de se expressar e a diversidade de expressões com vistas a suportes para construção de cultura de feedback desde essa primeira etapa de escolarização.

Considerações finais

Considerando a discussão desenvolvida, parece-nos razoável inferir que dentre as percepções dos graduandos destaca-se o reconhecimento da existência dos feedbacks na educação infantil e a necessidade de torná-los formativos; legitimam a importância oportunizar que a criança inicie práticas de feedback como protagonista, exercitando o uso desse recurso para autorregular suas aprendizagens e contribuir na (re)organização do trabalho pedagógico (Fernandes, 2009; Villas Boas, 2006).

A escuta sensível das manifestações de feedback da criança é essencial para que se perceba o que lhes desperta o desejo de aprender Matemática, e a partir dessa escuta “a transposição didática deve ser feita de modo que possa aliar o formalismo, próprio da Matemática, às necessidades e interesses do estudante, ou seja, construir os conceitos matemáticos a partir da realidade escolar” (Moreira et al., 2021, p. 15), para que se pense estratégias capazes de atrair essa criança e, em etapas vindouras de sua escolarização, não venha a temer a Matemática. E não apenas no campo da Matemática, como nos demais componentes curriculares Orrú (2006), evidencia importantes contribuições para aprendizagem e desenvolvimento da criança autista.

Tal premissa justifica-se o fato de que, “por vezes, a escola tem se mostrado incapaz de atrair os estudantes para o processo de aprendizagem da Matemática” (Moreira et al. 2021 p. 15) e por meio de feedbacks equivocados pode, inclusive, reforçar a falsa ideia de que Matemática não é para todos. Embora os graduandos percebam a importância de “utilizar um sistema permanente e inteligente de feedback que apoie efetivamente os alunos na regulação de suas aprendizagens” (Fernandes, 2009, p. 59), estabelecer uma cultura de feedback intencional, estruturado e formativo, ainda se constitui um grande desafio.

Dezesseis dos dezenove graduandos demonstraram a percepção de que o feedback pode e deve ocorrer durante todo o processo educativo. Ao encontro do exposto por Fernandes (2009) e Brookhart (2008) outros graduandos ressaltaram que não necessariamente o feedback emitido pela criança é oral ou escrito e exemplificaram formas distintas em que ele pode ser vivenciado. Contudo, três dos graduandos ainda não conseguem percebê-lo e a mesma quantidade não percebe a sua possibilidade na educação infantil. Ademais 14 dos estudantes apenas ouviram falar de feedback nessa etapa, mas sem aprofundamento. Permite-nos concluir que 17 dos 19 respondentes necessitam de formação de qualidade que os oportunize aprofundar na temática.

Além das percepções elencadas os resultados indicam necessidade de investimentos na formação sobre a temática para que se possa promover reflexões de estratégias que favoreçam o uso intencional e estruturado de feedback, em bem como a acolhida por parte do professor quando esse for é emitido pela criança, a pesquisa evidenciou que dezessete dos dezenove graduandos têm a percepção de que fazendo uso de recurso de comunicação alternativa, quando necessário, inclusive os estudantes com TEA que, porventura, não se comunicam oralmente podem também emitir seu feedback, com base nas percepções evidenciadas estabelecer uma cultura de feedback em prol de uma avaliação para as aprendizagens em Matemática numa perspectiva que inclua todas as crianças é desafiante e necessário, e com acesso a formações referente ao assunto, aumentam-se as possibilidades de implementar essa cultura eficazmente.

Almeja-se que os resultados do presente estudo favoreçam a reflexão dos professores em relação à acolhida do feedback em suas mais diversas formas de se apresentar como um componente de práticas inclusivas que deve alcançar todas as crianças, independentes de idade, etapa de ensino, tampouco seja restrito ao professor ou negado àquelas com desenvolvimento atípico.

A expectativa é que desde a formação inicial o professor reflita quanto a necessidade e possibilidades de iniciar a construção de uma cultura de feedback desde a 1ª etapa do Ensino Fundamental. Espera-se que as reflexões instigadas pelos resultados dessa pesquisa possam emponderá-los no sentido de uma prática avaliativa alinhada à perspectiva histórico-cultural, cuja concepção legitima a legislação que ressalta a criança como “sujeito histórico e de direitos” (Brasil, 2009, p. 19), onde consoante ao exposto, evidencia-se o protagonismo infantil como um direito que, além de respeitado, deve ser encorajado (Distrito Federal, 2018).

Iniciar essa cultura em prol das aprendizagens e desenvolvimento pleno de todas as crianças na educação infantil não é apenas recomendável e desejável, mas possível.