1 Introdução

Mário de Andrade foi um múltiplo intelectual brasileiro modernista e, embora radicado na capital paulista, buscou conhecer e compreender de perto o Brasil, por meio de viagens para diversas localidades, ao perceber não apenas variações linguísticas dos falantes, mas forte presença de miscigenação e diversificadas expressões culturais.

Trata-se do principal articulador da Semana de Arte Moderna em São Paulo, que não poupou esforços para trazer ao Brasil as ideias estéticas inspiradas nas vanguardas europeias, principalmente o Futurismo. Na literatura, tal forma buscou implementar um tipo de redação que proporcionasse velocidade de leitura a partir de pouca pontuação, que não se preocupasse tanto com as métricas, a mostrar uma espécie de ruptura com escolas tradicionais, como o Parnasianismo, ainda presas às formas, e com autores que se portavam muito impassíveis ante seus objetos, como Olavo Bilac e Coelho Neto.

Falecido precocemente em 1945 por complicações cardíacas, Mário de Andrade foi o poeta do novo, ainda que em literatura não seja apropriado falar em evolução, e sim em expansão, como se estivéssemos diante de novas estrelas no firmamento (Frye, [1963]/2017). Todavia, o escritor debruçou-se sobre novos problemas e abordagens mais voltados à realidade social, como pode ser percebido em Amar (1927), Macunaíma (1928) e Contos novos (1947, póstumo). Nisso, o autor colocou em destaque dilemas e desafios sociais, de modo que, especificamente no romance Amar, verbo intransitivo - doravante designado simplesmente Amar para maior fluidez na leitura -, Mário de Andrade abordou a questão dos estrangeiros em circulação no Brasil na Primeira República (ou República Velha) (1889-1930), que, além das lavouras, também trabalhavam para os novos ricos industriais em ascensão na capital paulista, considerando a conjuntura de crise e o descontentamento com a política voltada para a produção e a exportação do café.

A ótica do escritor no romance Amar foi o ambiente doméstico de uma família rica paulistana que demandou os serviços pedagógicos de uma professora estrangeira numa espécie de docência idealizada na forma, mas subvertida no conteúdo, pois, na aparência, a docente Fräulein era professora de alemão e piano, mas, na prática, estava a cumprir obrigação decorrente de contrato verbal firmado com o patriarca senhor Felisberto Sousa Costa, que previa a iniciação sexual e amorosa do seu filho adolescente Carlos. Um serviço visto como necessário para que o rapaz soubesse lidar com as mulheres e para que o amor fosse ensinado como algo prático, sem loucuras, apego e ciúmes, numa lógica que conferisse ao aluno a expertise para lidar com eventuais aventureiras, protegendo os bens corpóreos e o patrimônio imaterial do sobrenome.

É importante notar que Amar possui um subtítulo denominado por Mário de Andrade como “idílio”. Essa característica causa perplexidade ao leitor do romance, já que a ideia idílica na forma tradicional é de amor puro, de sentimentos sinceros e conectados à natureza, ao passo que, no Amar, deparamos com um amor tematizado ao arrepio dessas características, já que não passa de contingência da necessidade de uma família burguesa, dissociado de afeto e cooperação mútua.

Assim, no presente artigo, passamos a lançar um convite à reflexão sobre a natureza desse idílio empregado pelo escritor e o que isso pode nos revelar, a partir das representações sobre as professoras que atuavam nessas casas para fornecer serviços não necessariamente de cunho sentimental, mas marcados pela lógica e contingência da educação da polidez em razão da estima às aparências europeias.

O método aqui utilizado é o da análise crítica de fonte, consubstanciada na operação historiográfica preconizada por Michel de Certeau ([1975]/2020), expediente que coloca o historiador na condição de mediador. Para tanto, o texto foi organizado em três tópicos, a iniciar por breves considerações sobre a educação doméstica e como tal prática aparece no Amar; em seguida, passamos a analisar o significado de idílio ao jaez marioandradiano, que, segundo o próprio modernista, também é puro, mas, por seu conceito, o marcante é a fatalidade; por fim, analisamos a relação entre a preceptoria e/para o amor, considerando que a pedagogia invocada leva em conta a história do amor, a qual, conforme Sant’Anna (1992), se confunde com a história do medo de amar.

2 Apontamentos sobre a educação doméstica a partir do Amar, de Mário

A Literatura, enquanto arte, parece ser ainda mais prodigiosa para retratar o ato educativo em ambiente privado. No Brasil, nessa perspectiva literária quanto à preceptoria ou ao ensino doméstico, põe-se em destaque, sob a égide do Modernismo2, o romance Amar, verbo intranzitivo3 (1927), de Mário de Andrade, que trata da passagem de uma mulher alemã, Fräulein (senhorita) Elza, pela casa de uma rica família paulistana. Uma professora requintada, detentora de habilidades para ensinar piano e língua alemã para os quatro filhos da família Sousa Costa: Carlos e suas irmãs, Maria Luísa, Laurita e Aldinha, com 15, 12, 7 e 5 anos de idade, respectivamente.

Mas Mário de Andrade insere um ingrediente que coloca o ofício de ensinar esses saberes como fachada, já que o mister era dar lições sexuais a Carlos, o primogênito e “inexperiente” rapaz de 15 anos de idade (Andrade, 1995, p. 70 e 92). Contrastam-se aqui elementos culturais, morais, econômicos e legais; de aparente burla à lei penal vigente; sem contar a dominação masculina, o racismo e a associação da figura da professora a imagens pouco usuais para a época. O romance envolve a centralidade da educação subvertida direcionada ao gênero masculino (Carlos), embora as irmãs do personagem tenham também recebido aparentes lições da preceptora, envolvendo saberes sofisticados.

Fonte: Arquivo pessoal deste pesquisador.

Figura 1 Capa de Amar (1927) e sua tradução em grego (2017)

Além da literatura, a passagem das preceptoras estrangeiras pelo Brasil desde o século XIX, até meados do século XX, é demonstrada por outras fontes. Vários anúncios para contratação de tais serviços, de jornais da época referenciada, exigiam que a candidata ostentasse conduta afiançada e ilibada reputação para o ofício de ensinar. Não obstante a fonte de imprensa, há registros, por cartas, de preceptoras estrangeiras de passagem pelo Brasil, como é o caso de Ina von Binzer (1856-1916) ou, simplesmente, Fräulein Binzer, alemã nascida em 1856, que desembarcou no Rio de Janeiro aos 22 anos de idade para o exercício da docência dos filhos de ricos fazendeiros do interior paulista e da província de São Sebastião (atual Rio de Janeiro). Ao cabo de três anos de atividade no Brasil, Ina escreveu 40 cartas à sua amiga Grete, da Alemanha (de 27 de maio de 1881 a 9 de janeiro de 1883), com detalhados aspectos do cotidiano no seio familiar anfitrião, bem como do ato educativo, suas dificuldades e impressões (Binzer, [1956]/2017).

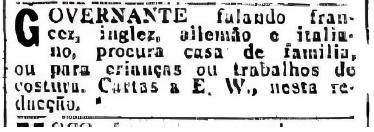

Transcrição: “GOVERNANTA: falando francez, inglez, allemão e italiano, procura casa de familia, ou para crianças ou trabalhos de costura. Cartas a E. W., nesta redacção [sic]”.

Fonte: Estado de S. Paulo (8 maio 1914, p. 13).

Figura 2 Anúncio de professora estrangeira

Os registros históricos e os discursos literários que envolvem o mesmo fato muito têm a dizer sobre essas mulheres, já que, conforme infere Ginzburg ([2007]/2017, p. 14), os historiadores “[...] (e, de outra maneira, também os poetas) têm como ofício alguma coisa que é parte da vida de todos: destrinchar o entrelaçamento de verdadeiro, falso e fictício que é a trama do nosso estar no mundo”.

2.1 Idílio pedagógico abrasileirado como pureza da fatalidade

Mário de Andrade viveu intensamente a efervescência da belle époque no Brasil afrancesado. Todavia, jamais saiu do Brasil e, dos grandes expoentes da fundação do Modernismo brasileiro, foi o único que não passou pelo largo de São Francisco para cursar Direito, tampouco outro curso superior (Miceli, 2016). E o autodidatismo do autor de Macunaíma não lhe retirou o entusiasmo para melhor compreender o Brasil, ao passo que estava antenado ao que acontecia na Europa. Por exemplo, Mário foi cuidadoso assinante e leitor da revista L´Esprit Nouveau4 (Feres, 1969; Grembecki, 1969), o que lhe deixava atento às vanguardas europeias e trouxe até o modernista brasileiro novas matrizes das ideias estéticas em circulação no Velho Continente.

Carvalho (2008) dedicou minucioso estudo para mostrar que Mário de Andrade acessou todos os números da revista, as quais não só fez questão de adquirir, mas dedicou aprofundada análise, conforme os vários apontamentos às margens do periódico, sendo que muitas ideias lá veiculadas foram aqui incorporadas, inclusive no Prefácio interessantíssimo, de 1922; em Amar, de 1927 e [1944]/1995; Macunaíma, de [1928]/1977; e na coletânea Contos novos, de 1947.

Convém esclarecer que, na perspectiva da “forma”, Mário de Andrade cuidou de esclarecer que Amar é obra similar a outra francesa publicada no século XVIII, pois o modernista brasileiro era leitor de Bernardin de Saint-Pierre (1737-1814), que havia escrito obra de equivalente conteúdo, com forte marca expressionista. Inclusive, Mário não escondeu tal bastidor, confirmando no próprio romance a origem da inspiração, mas, dessa vez, edificado com linguagem por ele abrasileirada: “Ahn... ia me esquecendo de avisar que este idílio5 é imitado do francês de Bernardin de Saint-Pierre [...]” (Andrade, 1995, p. 91). Contudo, isso não quer dizer que o romance do modernista brasileiro não tenha sido produção inédita, de modo que não lhe faltou honestidade intelectual, até porque não se trata de plágio, mas alusão a um mecanismo transformador.

Inspirações como a assinalada pelo autor de que Amar seria imitação da obra francesa Paul et Virginie foram devidamente esclarecidas em publicação no Diário Nacional de 9 de abril de 1929, verbis:

Não é possível a gente conceber a formação dum espírito sem influências, fruto unicamente da experiência pessoal porque isso contraria as próprias leis da psicologia. Quanto à originalidade, se historicamente ela é duma importância capital na evolução das artes, ela não tem nenhum valor conceitual na verificação da obra-prima. E pensando no dilúvio de espíritos que bem surgiram, desapareceram já, sem dar o que prometiam ao movimento moderno brasileiro, tenho certeza que para muitos foi a vaidade pífia de originalidade que os desarmou. Se calaram por uma deficiência que era falsa (Andrade, 2005, p. 63).

Por essas linhas, extrai-se que o idílio de Mário de Andrade não é o mesmo de Bernardin de Saint-Pierre, mas forjado no espírito estético do modernista, a partir da intensa influência daquele autor francês. Contudo, não deixa de ser idílio. Na verdade, o escritor brasileiro tão somente resgatou a noção do idílio clássico, como aquele que diz respeito a um romance campestre, cuja trama envolve o amor em forma de ternura, cumplicidade, harmonia com a natureza e de afeto correspondido, para caracterizar, à luz do seu projeto modernista, um amor que é objeto, que está a serviço de finalidade específica, qual seja: demonstrar sua crítica a alguns novos ricos brasileiros em ascensão durante a Primeira República.

Tal parte da elite preferiu o brilho civilizatório da professora alemã para ensinar os filhos “homens” a amarem sem se envolverem. É ação intransitiva, já que, diferentemente do sentido clássico de idílio, o amor não passa de deleite casual, descompromissado e apático ao outro da relação. Reforce-se, em complemento, no que diz respeito ao idílio abrasileirado Amar, que o próprio autor justificou o que ele quis dizer com tal rótulo em sua anotação6 manual à lápis, em folha solta, localizada no interior da caderneta por ele denominada “Vento”, pertencente ao acervo de Mário, custodiado pelo Instituto de Estudos Brasileiros (IEB), ligado à Universidade de São Paulo:

- Vento - Explicar por que chamo de ‘idilio’ [sic] este livro bem como o ‘Amar: verbo intranzitivo’ e o futuro ‘Tempo da Maria’. Idilio [sic] já não tem mais a objetividade pastoral. Idilio [sic] para mim é todo passe de amor, cheio de doçura e sobretudo cheio de pureza. Ora assim como o idilio [sic] de Fräulein e Carlos Sousa Costa de ‘Amar: verbo intranzitivo’ é puríssimo. Não da pureza tradicional, do conceito relativo ao pecado cristão, está claro. É puro porque tem essa pureza da fatalidade. Tinha que suceder e não tem cons [sic] malvadeza consciente, impureza consciente nenhuma que o dite. É sincero, é fatal, é puro. Inda mais fácil de provar é a pureza idílica deste livro (Andrade, 1925?a, n.p., tachado do próprio autor).

Voltando à inspiração da escrita, Mário de Andrade não precisou ir à Europa para se aproximar das novas fontes estéticas, pois, segundo ele: “Je suis un ilumine économique. Je n’ai pas besoin de voyager”7 (Andrade, 1921, p. 1.218)8. A viagem intelectual se dava em sua biblioteca pessoal, na rua Lopes Chaves, na capital paulista, conforme ensaio “A biblioteca de Mário de Andrade: seara e celeiro de criação”, de Lopez (2002), que discute o processo de criação do autor. Nisso, convém acrescentar que Amar, enquanto forma nominal do título, remete à ação provocativa e estranha classificação verbal, não de forma ingênua ou por desconhecimento das regras gramaticais do vernáculo. In casu, o amor é prática intransitiva.

Como mencionado anteriormente, o autor modernista fez alusão ao imitado e à imitação, logo, parece haver uma linha que se destaca relacionada à própria ideia do que vem a ser o amor, pois, em Paul et Virginie, o amor é afeto, sensibilidade, caridade e alegria do encontro, a despeito das adversidades da vida. No romance francês, o amor de fato se mostra transitivo, solidário. Já em Amar, não se trata de amor sublime apenas, mas de amor sexual, que precisa ser ensinado, ou seja, são dois tipos de amor, aquele que o senhor Sousa Costa entende ser (finalidade) e aquele que a professora Fräulein (agente pedagógico) ensina: senso prático e ausência de loucura.

Essas questões indicam que a apressada leitura do trecho em que Mário de Andrade declarara ter quase esquecido de avisar sobre a condição de “imitado” do francês de Bernardin de Saint-Pierre pode levar o desatento leitor ao engano, seja pela burla gramatical contida no título ou pelo termo “idílio”, que, em Amar, evoca narrativa sentimental diversa da definição tradicional, ressignificada conforme o viés modernista.

Assim, tal como foi escolhido o subtítulo “idílio”, o título atribuído ao romance por Mário de Andrade não está a serviço de desafiar a gramática. Contrariamente, ele remete ao comportamento que, em tese, deveria aludir à reciprocidade, mas que não é recíproco, daí o próprio comportamento é que infirma o verbo e as respectivas classificações de predicação. O elo que une a preceptora e o aluno não denota ingenuidade, tampouco ação ordinária.

Ora, independentemente de ser classificada como verbo, “amar” é uma palavra e ela em si não é gramática, mas reveladora de um sentido que é reflexo do que somos, do que a sociedade expressa, do universo simbólico objetivado, do que Mário de Andrade testemunhou em seu cronotopo [tempo e espaço / chronos + tópos]. Isso remete ao filósofo da linguagem Volóchinov (2019, p. 312), ao sustentar que palavra não existe como um objeto da natureza ou da tecnologia para posterior transformação em um signo, ou seja, “[...] na palavra não há nada que seja indiferente a essa finalidade e que não tenha sido gerado por ela”. Assim, por subsunção à ideia do autor russo, a palavra “amar”, que faz parte do título do romance, assume papel de despertamento à reflexão do leitor, a partir do procedimento que Volóchinov (2019, p. 317) não considera como “[...] erro de gramática grosseiro, mas de valor estilístico da palavra”9.

Mas a estranheza do verbo posto como intransitivo não se dá apenas pela relação pedagógica da professora com o aluno. A vanguarda futurista veio permitir nas linhas do Amar esse tipo de alongamento do verbo, tudo isso para abranger novas propostas, inclusive a questão social do drama vivido pelos estrangeiros que chegaram ao Brasil. O copeiro e jardineiro Tanaka (um dos personagens imigrantes) e a tímida governanta Elza passaram a viver num estranho círculo familiar. São anônimos que se encaixam também na pesquisa social de Mário de Andrade, e aqui foram acionados para jogar luz naqueles que não puderam falar por si de seus dramas.

É importante notar que as ações são intransitivas em outros domínios. Basta ver que no romance, quando a preceptora finalmente consegue levar o aluno à aula prática de amor, o leitor fica de fora do quarto, ocasião em que o autor, ao invés de relatar detalhes do leito, coloca-o em segundo plano, de modo que a cena ápice é suspensa e dá lugar à temática dos imigrantes, não para tratar dos avanços da modernidade industrial em que eles contribuíram, mas para destacar os problemas em torno da língua, da arte e, sobretudo, da humanidade de Elzas, Tanakas, governantas, professoras, prostitutas, jardineiros e copeiros, que são tolerados, e não incluídos.

2.2 Preceptoria e amor como transposição para o Amar, de Mário

Tratando-se de inspirações filosóficas para a temática da preceptoria anteriormente arguida, é importante pensá-la como atividade, como ação humana “de meio” em direção a uma finalidade: ensinar. No caso do Amar, de Mário de Andrade, como aqui examinado, trata-se de um ensino secretamente estabelecido, descrito em um romance modernista, como gênero característico da crise do sujeito moderno (Rosenfeld, 1973).

Amar frutificou-se a partir de uma mente inquieta, e isso tem a ver com influxos de um escritor ávido em conhecer o mundo por meio da pesquisa e por ela produzir uma estética provocativa e audaciosa. Tal preocupação se liga também às experiências vividas ou testemunhadas, resultando em sua criação artística como um todo. Em outra obra, denominada O banquete, também de Mário de Andrade, desenvolvem-se diálogos em ocasião de um luxuoso jantar, tematizando a música, sua maior afinidade. Foi publicada postumamente, em 1977, e nela há passagem em que Mário (Andrade, 1977, p. 150, grifo nosso) explica as articulações relacionadas à inspiração da sua escrita:

- Eu afirmo que a ‘criação livre’ é uma quimera, porque ninguém não é feito de nada, nem de si mesmo apenas; e a criação não é nem uma invenção do nada, mas um tecido de elementos memorizados, que o criador agencia de maneira diferente, e quando muito leva mais adiante. Estou insistindo numa lapaliçada. A criação, com toda a sua liberdade de invenção que eu não nego, não passa de uma reformulação de pedaços de memória.

Esse agenciamento que o modernista brasileiro ressalta faz lembrar da obra homônima de Platão, que diz respeito a uma espécie de debate sobre o tema “amor”. Enquanto O banquete de Platão tematiza o amor, O banquete de Mário de Andrade tematiza a música, que não parece ser escolha fortuita, já que essa era a sua paixão, portanto, associada ao amor e predileção. O que é o amor? Ainda que clássicas, alegar, por um lado, que Amar é atemporal pode até firmar dissídio, por outro, parece seguro sustentar que o amor é tema que atravessa a história. É (e foi) motivo de poesias, inspirador de canções, causa da redenção Cristã, de modo que alguns podem indagar: sobre o amor, tudo já não foi escrito, declamado em todos os idiomas e em todos os tempos? Haveria ainda espaço para originalidade ante um tema tão explorado e talvez banalizado?

Tais indagações levam a pensar que compreender nosso objeto passa também pela reflexão acerca da importante variável amor, porquanto as representações cujas análises estão em curso encontram-se interligadas ao ato pedagógico desse elemento. Nesse passo, convém considerar que Sant’Anna (1992, p. 85) explicou que o tema amor consiste em assunto privilegiado na literatura, pois os escritores, de certa forma, funcionam como “[...] sonhadores de utilidade pública”, já que eles sonham publicamente com um mecanismo que convida o leitor a também fazê-lo. E, nesse esforço, pensando na contribuição de Mário de Andrade dos anos 1923 a 1944, acrescenta que “A história do amor - não só na literatura brasileira, mas na literatura universal e, de modo geral, em todas as culturas - não é apenas a história do amor, mas a história do medo de amar” (Sant’Anna, 1992, p. 86, grifo nosso).

Pois bem. A indagação ainda lateja e se bifurca para outras questões: o amor é algo apenas imaginado? É natural ou socialmente construído? “É coisa que se ensine o amor?” (Andrade, 1995, p. 63) - ecoa a dúvida do narrador do Amar. Importa dizer que, para alguns, não tem corpo tangível:

Amor tem lugar para doer. E não é no coração. Se o amor resolvesse penetrar no órgão que abastece o corpo de sangue, corações apaixonados não durariam meia hora. Amor é loucura, os gregos sabiam disso. Em mim, o amor dói na barriga, um pouco abaixo das costelas. Dor que duras dias; às vezes semanas (Schüler, 2013, p. 234).

Se provoca ou não dor física, como relatado por Donaldo Schüler, em Machado de Assis, por exemplo, o amor não é idílico, mas um jogo perigoso e inebriante, é forte ao mesmo tempo que também é tirano, que suscita a posse, o ciúme e, às vezes, esvazia o bolso, conforme experiência de Brás Cubas com sua amada Marcela: “Marcela amou-me durante quinze meses e onze contos de reis; nada menos” (Assis, [1881]/2008, p. 74). Ou seja, quando cessado o proveito econômico que alimentava a vaidade de Marcela, esta deixa de amar e, “sem corar”, logo após, muda-se para a Europa na companhia de outro homem. Por esse prisma, o amor em Machado pode até ser puro e solene, mas, ao mesmo tempo, pode se sujar com a questão de interesses, sobretudo patrimoniais, de modo que se trata de uma mistura que se complementa, e os dois se constituem dentro de um ser. Um verbo manco, que também significa permutar ou comprar, e isso se tornaria uma constatação tormentosa para um leitor brasileiro do século XIX.

Assim, se considerar que, independentemente se o amor é mais do que braço, olho, pele ou objeto disponível em prateleiras do mercado, o romance Amar discute o amor, as relações sociais, os malfeitos e os desencantos na capital paulista no início do século XX. As representações de professoras partem da dinâmica que envolve a pedagogia do amor. Por falar em tal temática, não faltou no romance modernista remissão a Platão, àquele banquete grego:

A tanta ciência e tão pouca anatomia, eu prefiro aquela idéia [sic] contada pelo padre Pernetty: ‘Les femmes ont plus de pituite et les hommes plus de bile... Certains philosophes ne craindraient pas d’afirmer que les femmes ne sont femmes que par un défaut de chaleur’10. E se quiserem coisa ainda mais grata, é lembrar a fábula discreta contada por Platão no Banquete... Porém, o que importa são as afirmativas daqueles alemães sapientíssimos, aqui evocados para validar a minha asserção e lhe dar carranca científico-experimental: NÃO EXISTE MAIS UMA ÚNICA PESSOA INTEIRA NESTE MUNDO E NADA MAIS SOMOS QUE DISCÓRDIA E COMPLICAÇÃO (Andrade, 1995, p. 80, grifo do autor).

Mário de Andrade era leitor de filosofia, conforme dispõem várias cartas enviadas a seus pares (Amaral, 2001; Ionta, 2007). Assim, a partir de O banquete, de Platão, Mário tinha consciência sobre as várias perspectivas do amor ali contidas, originadas de diálogo estabelecido numa festa (daí o nome banquete) entre Aristófanes, Sócrates, Alcebíades e Agatão, este último anfitrião, vencedor do concurso de intérprete de poesia, sendo o amor o tema dessa conversa. Destaca-se nesse diálogo a ideia de Aristófanes, para quem o amor significava sentir falta, saudade, ausência, preenchimento de um vazio que já existe em nós (Platão, [380 a.C.?]/1996), que se assemelha ao amor romântico do mundo burguês.

Nessa toada, vale lembrar que, em William Shakespeare, na obra Romeo and Juliet ([1597]/2011), também lida por Mário, o amor é muito intenso, mas de curta duração, assim, quatro dias não foi tempo hábil para que o sentimento se “sujasse” com os pactos e as regras sociais. Já em Hamlet (1602?), obra do mesmo autor e que trata também do assunto, a abordagem segue outro viés, já que, dessa vez, o amor passa pelo filtro da reflexão e, quando isso ocorre (racionalizar), as coisas já não andam muito bem, o amor já não é espontâneo. Ora, o amor é afeto, mas justo por essa perspectiva; desgasta-se com o tempo. É um afeto de potência que pode ser benéfico à humanidade do sujeito, contudo, quando recebe a nódoa das regras jurídicas, principalmente com a noção de casamentos, afasta-se do significado dado por Aristófanes: ternura e preenchimento do vazio.

No romance Amar, de Mário de Andrade, encontra-se essa complexidade relacionada ao amor das regras e sobretudo ao da aparência, que deve ser ensinado por uma professora especialista, sem as loucuras de Romeu e Julieta em Shakespeare ([1597]/2011); sem a conexão profunda e imprescindível de Gasset ([1914]/2019); sem o ardor oculto e contraditório de Camões (1843), mas peneirado pela reflexão motivada por utilidade ou contingência. A família Sousa Costa assimilou que o amor, como aquele definido a seguir por Carlos Drummond de Andrade, não é o que o filho deva experimentar, e nada melhor que uma experiente professora para dar tal lição alinhada aos pactos sociais que acredita.

AMAR

Que pode uma criatura senão,

Entre criaturas, amar?

Amar e esquecer,

Amar e malamar,

Amar, desamar, amar?

Sempre, e até de olhos vidrados, amar?

Que pode, pergunto, o ser amoroso,

Sozinho, em rotação universal, senão

Rodar também, e amar?

Amar o que o mar traz à praia.

O que ele sepulta, e o que, na brisa marinha,

É sal, ou precisão de amor, ou simples ânsia?

Amar solenemente as palmas do deserto,

O que é entrega ou adoração expectante,

E amar o inóspito, o áspero,

Um vaso sem flor, um chão de ferro,

E o peito inerte, e a rua vista em sonho, e uma ave de rapina.

Este o nosso destino: amar sem conta,

Distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas,

Doação ilimitada a uma completa ingratidão,

E na concha vazia do amor à procura medrosa,

Paciente, de mais e mais amor.

Amar a nossa falta mesma de amor, e na secura nossa

Amar a água implícita, e o beijo tácito, e a sede infinita.

(Andrade, [1951]/2006, p. 263).

Se todas as letras não deram conta da temática amor, põe-se aqui apenas o convite à reflexão sobre o assunto que está a todo tempo nas beiradas do romance Amar. No que diz respeito à preceptoria, como inspiração filosófica, resta acrescentar que, em O banquete, de Platão, há direta alusão ao amor ensinado por uma estrangeira (assim como Fräulein). Em uma passagem, Sócrates declara que recebeu lições de amor:

E a ti eu te deixarei agora; mas o discurso que sobre o Amor eu ouvi um dia, de uma mulher de Mantinéia, Diotima, que nesse assunto era entendida e em muitos outros foi ela que uma vez, porque os atenienses ofereceram sacrifícios para conjurar a peste, fez por dez anos recuar a doença, e era ela que me instruía nas questões de amor [...] (Platão, [380 a.C.?]/1996, p. 29).

Diotima, a preceptora lembrada com admiração por Sócrates, fez sua iniciação amorosa (sexual e sentimental) não motivada pelo desgosto social, pela fuga das consequências da guerra tampouco ou por pagamento, revelando-se uma exitosa sacerdotisa da pedagogia do amor. Não fosse isso, “O educar que não resiste à sedução provoca duplo fracasso, o do educador e do seduzido. Seduzir é levar ao caminho da aprendizagem, da vida consciente, do contínuo cuidado consigo mesmo” (Schüler, 2013, p. 238). Mas é importante notar, como infere Ramos (1979), que em Amar a centralidade se dá no contexto capitalista e o dinheiro aparece como elemento relevante, já que a governanta alemã ensinava por vantagem pecuniária, tanto para subsistência quanto para seu futuro retorno à terra natal.

De forma mais pragmática, quanto ao amor, no ensaio denominado O amor na literatura: um exercício de compreensão histórica, Schpun (1997) esclarece que a preceptora Fräulein recebera missão muito clara por parte do senhor Sousa Costa: a de ensinar o filho a manter-se superior em relação às mulheres, e não só isso, mas ser distante e insensível, numa espécie de imunização contra dependência afetiva e emocional em relação a elas. Ora, insensibilidade parece não combinar com afeição, com amor, tal como o supracitado poema de Drummond ([1951]/2006). Todavia, o pai do jovem Carlos atuou com liberdade, tanto em casa quanto na cidade, para repetir nos filhos a manutenção do desequilíbrio entre os gêneros a partir do ensino da desigualdade nos papéis sociais e, como se não bastasse, também no amor.

Que amor é esse? Análogo a Prost ([1989]/2020), Schpun demonstra no ensaio que os casamentos, àquele tempo, podiam decorrer de duas motivações: interesse financeiro ou aspirações íntimas e afetivas, domínio esse que corresponde à vida conjugal no território do amor. No entanto, acrescenta que os recém-adultos dos anos 1920, na capital paulista, assistiram a bruscas mudanças sociais no fin de siècle, ocasião em que se vislumbrava a forte noção individualista, em que os enlaces matrimoniais impostos minguavam e as supostas vantagens do espólio financeiro do pai se dissolviam com a ausência da ideia de dote, isso “[...] retirou das mulheres o trunfo importante e essencial às negociações estabelecidas no momento do casamento. Para os homens, ao contrário, isso aumentou ainda mais sua autonomia” (Schpun, 1997, p. 186).

É importante destacar que a assimetria colocava, de um lado, mulheres desejosas de maridos com aptidão ao amor (Besse, 1999), ainda que não fosse idílico, mas com presença de afeto, fidelidade e interlocução sentimental, ao passo que eles viam que esse amor, tal como reivindicado pelas mulheres, consistia em aprisionamento tormentoso por terem que abdicar da cativante alternativa de se relacionarem paralelamente com outras tantas mulheres, em proveito de apenas uma.

3 Reflexões finais

Amar é idílio não tradicional, pois retrata a pureza da fatalidade e tematiza um amor que, tornado verbo, não se conjuga à míngua da gramática normativa como forma de criticar a burguesia paulistana que tentava ser o que efetivamente não era para esconder o que era.

A máscara não estava apenas no rosto de tal classe, mas fora ajustada à face da professora Elza, que se torna Fräulein, uma mulher inominada, ou seja, uma espécie de sacerdotisa que ensinava o amor por necessidade de sobrevivência e nos auxiliou a pensar sobre as relações familiares e sociais na capital paulista nos anos de escritura do romance. Trata-se de uma mulher alemã culta, que se contenta com a superficialidade numa dinâmica em que até as riquezas internas não passavam de ilusões. Sua despersonalização se dá quando os modos de vida alheios se tornam maiores que os seus, pouco importando que os livros da mansão não passassem de ornamentos, revelando uma professora fadada à vida medíocre ao encarnar a escolha política de diversas famílias, nas quais os livros fechados tinham o mesmo valor do verniz que as professoras estrangeiras poderiam fornecer.

Além dessas considerações, quanto à questão do idílio relacionado ao subtítulo do romance Amar, uma apressada análise poderia levar o leitor a compreender equivocadamente que a suposta confissão de Mário de Andrade ensejaria pensar que a imitação de Bernardin de Saint-Pierre teria sentido de cópia. Contrariamente, Mário tão somente estava se referindo ao formato e ao tipo romanesco em que se insere o Amar, não ao conteúdo. O romance tem características distintas do idílio francês, não na forma, mas no sentido, no alcance pretendido por Mário, na apropriação feita de um tipo de estética padrão para conteúdo novo, sobreposto naquele molde. É, portanto, inusitado no conteúdo e ordinário na forma pelo procedimento de emulação.

Pelo que foi exposto, o romance marioandradiano funciona como convite à reflexão para pensar o que mais tem servido para nos educar para a vida, além das figuras tradicionais de escola e de serviço humano.

texto en

texto en