1 Introdução

O presente artigo procura refletir sobre os recursos que os jovens das camadas populares colocam em prática para driblar as inúmeras barreiras das desigualdades até chegarem ao ensino médio e realizarem suas experiências escolares em intensa articulação com as exigências de uma sociedade em transformação ou mesmo diante da necessidade de terem de projetar o seu futuro.

A partir do diálogo estabelecido com estudantes do ensino médio da rede pública na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH)1, Minas Gerais, interrogamos de que maneira os jovens que chegam gradativamente a essa etapa da educação básica vivenciam as contradições de um processo de escolarização que os posiciona numa “encruzilhada da vida”, em que a busca de sentidos para o presente é constantemente solapada pelas pressões de um futuro cada vez mais incerto.

O futuro incerto relaciona-se, de modo mais amplo, a uma onda reformista na educação, identificada por Laval (2019) como o reconhecimento do neoliberalismo no campo escolar. O uso de uma semântica ancorada na ideia de “modernização”, “eficiência” da escola, aplicação de lógicas econômicas à pedagogia, entre outras, evidencia a transferência da lógica do mercado para a lógica da escola (LAVAL, 2019).

O ensino médio, arena de disputa ideológica, pode ser tomado aqui como um exemplo da aplicação da lógica neoliberal à educação escolar. A reforma do ensino médio e sua recente implementação nas escolas brasileiras, intitulada “novo ensino médio”, evidencia, de um lado, os reveses de uma histórica disputa sobre os sentidos, as finalidades e os formatos que essa última etapa da educação básica deve ter. De outro lado, deixa mais que explícito o atrelamento da reforma curricular às adequações e aos interesses do mercado, ao cumprimento de uma agenda internacional de avaliação de desempenho e à contenção do acesso ao ensino superior. Nesse último reside a disputa por um projeto de sociedade.

Ao analisar os pressupostos que orientaram a aprovação da Lei n.º 13.415/2017, Kuenzer (2017) assevera que a tão propalada reforma do ensino médio é nada menos do que a materialização do discurso da acumulação flexível no campo da educação. Para Kuenzer (2017), a flexibilização curricular reside no conceito mais amplo da aprendizagem flexível, uma falácia que, na prática, torna o ensino ainda mais excludente, uma vez que, ao institucionalizar uma organização curricular fluida, reduz a carga horária de formação comum, hierarquiza as disciplinas em áreas a serem precocemente escolhidas pelos alunos e transfere para eles a responsabilidade pela definição dos seus itinerários formativos.

Este estudo de caso mostra uma inequívoca semelhança na operacionalização da lógica neoliberal nas reformas educacionais promovidas pelo Estado, as quais buscam, em nome da empregabilidade, a promessa da inovação e de um currículo voltado para as competências exigidas pelo mercado, sob o slogan de “escola melhor” e mais “eficiente”. No decorrer de três anos letivos (2012-2014), os jovens estudantes da rede estadual mineira experimentaram a implementação, expansão e extinção de um projeto de reorganização curricular que, assentado na premissa de uma “adequada aproximação entre educação, empregabilidade e cidadania”, ignorou as condições efetivas e concretas da escola e dos sujeitos que nela habitam.

Destarte, o artigo toma como cenário um projeto implementado pela Secretaria do Estado de Educação de Minas Gerais (SEE-MG) chamado “Reinventando o Ensino Médio” (REM), cujo objetivo era “[...] a criação de um ciclo de estudos com identidade própria, que propiciasse, simultaneamente, melhores condições para o prosseguimento dos estudos e mais instrumentos favorecedores da empregabilidade dos estudantes ao final de sua formação durante esta etapa de ensino” (MINAS GERAIS, 2012, p. 11).

Nosso interesse volta-se aos sujeitos para os quais são endereçadas essa política e essa escola “melhor e mais eficiente”, ao buscarmos compreender, por meio de uma pesquisa qualitativa, como os jovens percebem essas mudanças e produzem subjetividades em resposta às demandas de um capitalismo flexível. Além disso, interessa-nos investigar os sentidos que esses jovens atribuem à implementação de uma política educacional que alterava não somente a reorganização curricular, a carga horária de aulas, mas que pretendia reinventar o ensino médio ao se ancorar em “[...] três princípios fundamentais, os quais circunscrevem a sua natureza: significação/identidade, empregabilidade e qualificação acadêmica” (MINAS GERAIS, 2012, p. 7)2.

O recorte aqui proposto explicita o discurso, falas e percepções dos jovens sobre o projeto REM e os seus processos de escolarização, ao reconhecê-los na condição de sujeitos que vivenciam a escola para além da aquisição de conteúdos e que, portanto, constroem e atribuem significados para a escola e para as relações estabelecidas no exterior, a partir de seu interior.

Assim, nosso exercício analítico adveio tanto da interpretação das falas dos jovens, por meio da realização de grupos focais realizados nas escolas, quanto da interpretação de documentos e resoluções relativos à reorganização curricular implantada no estado.

2 Metodologia

A pesquisa que sustenta esse recorte consistiu no diagnóstico da implementação do REM na rede estadual de ensino de Minas Gerais, que vigorou no período compreendido entre 2012 e 2014. A base empírica constitui-se de 33 escolas da RMBH, divididas equitativamente entre as Superintendências Regionais de Ensino (SRE) metropolitanas A, B e C. Nomeadas escolas-piloto, foi nesse conjunto de instituições de ensino que ocorreu a implantação (fase 1) e a expansão (fase 2) do projeto.

No intuito de averiguar como, efetivamente, ocorreu a nova organização curricular no cotidiano de estudantes e docentes do ensino médio da RMBH, a pesquisa combinou as abordagens quantitativa e qualitativa, que permitiram compreender de que modo a implementação do REM afetava os processos de escolarização e a vivência dos tempos e espaços escolares.

A pesquisa foi realizada em três etapas, sendo a primeira circunscrita à análise da literatura que discute as temáticas: relação dos jovens com a escola; identidade e finalidade do ensino médio; bem como de dados censitários, diretrizes, resoluções e documentos oficiais publicados pelas instâncias federal e estadual concernentes a essa etapa da educação básica e, especificamente, de documentos oficiais do governo do estado de Minas Gerais e da SEE-MG que tratavam da implementação do REM.

Na segunda etapa, aplicamos questionários aos jovens do 2º e 3º anos do ensino médio de todas as escolas que compuseram a fase 1 do REM e, para a definição das escolas da fase 2, utilizamos como critérios o contexto socioespacial da escola, o tempo de adesão ao REM e as áreas de empregabilidade escolhidas pelas escolas.

No conjunto das escolas que compõem a RMBH, consideramos aquelas situadas em cidades polos industriais e em cidades de pequeno porte e com características marcadamente rurais. O mesmo desenho de pesquisa foi aplicado em artigo publicado pelas autoras (CORREA; CUNHA, 2018) para analisar os efeitos das políticas educativas nas práticas cotidianas dos jovens estudantes.

Optamos por incluir uma escola próxima aos terminais de transporte público (ônibus e metrô), que são altamente convenientes aos estudantes trabalhadores, por supormos a necessidade de conjugarem local de moradia, escola e local de trabalho. Aplicamos 3.108 questionários, distribuídos nas SRE Metropolitanas A, B e C.

Na terceira etapa, privilegiamos o diálogo com discentes, para buscar apreender suas vivências do REM no cotidiano escolar e as implicações da reorganização curricular nas perspectivas da conclusão do ensino médio e continuidade dos estudos. Os grupos focais foram a maneira escolhida para alcançar os sujeitos, as interpretações construídas e compartilhadas coletivamente sobre a vivência da política na prática.

O projeto REM foi implantado em 2012 e instituiu uma nova proposta de organização curricular para o ensino médio regular da rede estadual de ensino mineira, conforme Resolução SEE-MG n.º 2.030. O piloto do programa foi implementado no ano letivo de 2012 em 11 escolas da SRE Metropolitana C e, em 2013, foi estendido a 144 escolas. Dessas, 22 estão situadas na RMBH, sendo 11 escolas pertencentes à SRE Metropolitana A e à SRE Metropolitana B. Em 2014, o programa foi universalizado para 2.149 escolas da rede estadual de ensino. Em 2015, o programa foi extinto, sem que os estudantes pudessem ter a garantia de terminalidade. A organização curricular do REM assegurava os 200 dias letivos, em cumprimento às Diretrizes Curriculares Nacionais para essa etapa da educação básica (BRASIL, 2012). A novidade do REM consistiu na ampliação da carga horária anual de 2.500 para 3.000 horas, distribuídas ao longo de três anos letivos, destinadas ao desenvolvimento da formação geral e específica, que permitia ainda que cada estudante optasse por percursos distintos.

Para compreender o que os jovens dizem sobre suas trajetórias e vivências escolares, tratamos de conhecê-los. Num primeiro plano, realizamos a aplicação de questionários para aqueles que frequentavam o 2º e 3º anos do ensino médio e que já estavam experimentando a nova organização curricular havia, pelo menos, um ano letivo. Do total dos respondentes (N = 3.108), 56,5% dos jovens pertencem ao sexo feminino e 43% ao sexo masculino. Em relação à faixa etária da amostra, 78% têm entre 17 e 19 anos. No que diz respeito à variável étnico-racial, 68,5% dos jovens se autodeclararam negros e 26,3% brancos. Quanto à religião, 43,6% disseram ser católicos, 38,1% evangélicos e 12,2% afirmaram não possuir nenhuma religião. Desse total, 61,5% indicaram morar com o pai e a mãe, 27,9% apenas com a mãe e 10,1% com outros familiares.

Quando indagados sobre aquilo de que mais gostavam de fazer na escola, os jovens foram categóricos: encontrar-se com os amigos. A sociabilidade é uma dimensão constitutiva da vida juvenil e ela também se manifesta no tempo e no espaço escolar. Paradoxalmente, quando perguntados sobre a função da escola, ampliar as oportunidades na vida, ter uma profissão e aprender conteúdos aparecem como a primeira, segunda e terceira opções, respectivamente. Família, escola e trabalho são considerados pelos jovens as instituições mais importantes no delineamento de seus projetos de futuro.

O diálogo com os jovens, por meio da metodologia dos grupos focais, permitiu explicitar o que confere positividade ou negatividade aos processos de escolarização juvenis. A despeito das questões estruturais que produzem a exclusão ou fomentam uma inclusão carregada de perversidades, os jovens nos dizem que, nas fissuras do sistema de ensino, produzem afetuosas relações com outros jovens, com suas famílias e professores. É olhando para essas fissuras que podemos entrever e conhecer a diversidade da experiência escolar juvenil na educação básica.

3 Resultados e discussão

3.1 Jovens e escola: os embaraços de uma relação construída nas assimetrias do sistema

A relação dos jovens com a escola é um tema que tem ocupado as agendas de pesquisas, no âmbito governamental e acadêmico. Também para os jovens, a experiência escolar e suas implicações no convívio familiar e na relação com o mundo do trabalho, com o lazer e com a sociabilidade não passam despercebidas.

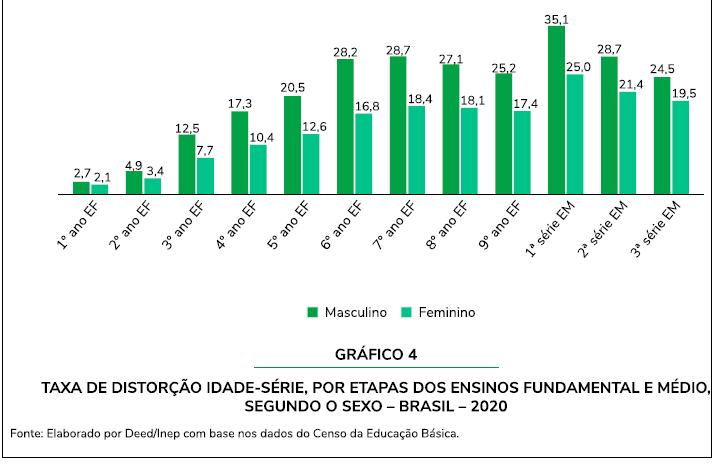

Os altos índices de abandono e retenção e as intercorrências que impedem e/ou dificultam a continuidade dos estudos mobilizam as agendas públicas nas instâncias municipais, estaduais e federais. Isso porque o problema do acesso e permanência no ensino médio está imbricado às altas taxas de retenção, que são alarmantes já no ensino fundamental. Os dados do Censo Escolar 2020 informam uma elevação das taxas de distorção idade-série a partir do 3º ano, que se eleva no 7º ano do ensino fundamental e alcança um pico na 1ª série do ensino médio (BRASIL, 2021).

A passagem para o 6º ano do ensino fundamental e para a 1ª série do ensino médio ostenta números desoladores, se equipararmos nossa avaliação das políticas educacionais às políticas no campo da saúde, da economia ou mesmo da segurança pública. As taxas de distorção idade-série registradas no Censo Escolar 2020 resultam em 22,7% nos anos finais e 26,2% no ensino médio (BRASIL, 2021). A distorção idade-série entre estudantes do sexo masculino é maior do que a do sexo feminino em todas as etapas de ensino. A maior diferença entre os sexos é observada no 6º ano do ensino fundamental, em que a taxa de distorção idade-série é 28,2% para o sexo masculino e 16,8% para o feminino.

Não por acaso, Peregrino (2010) chama a atenção sobre o segundo segmento do ensino fundamental, etapa em que as desigualdades escolares mais se aprofundam, em uma cena que se repete e que anuncia os sobreviventes do ensino médio: jovens pobres, condenados a um processo de subescolarização ou, como diriam Bourdieu e Champagne (1998), condenados a assumir o papel de “excluídos do interior” nas escolas públicas brasileiras. Há que se considerar que esses dados têm outras nuances para além de índices de abandono, retenção e taxas de distorção idade-série.

As desigualdades escolares no Brasil estão circunscritas a vários eixos de poder, e essa complexidade faz evocar o conceito de interseccionalidade (CRENSHAW, 2002). Classe, raça, etnia, gênero, sexualidade, capacitismo, idade e território constituem, parafraseando a autora, as avenidas que estruturam os terrenos sociais, econômicos e políticos daquilo que nomeamos como reprovação, distorção idade-série e abandono escolar no sistema educacional brasileiro.

Os dados apresentados não desconsideram o empenho da sociedade brasileira que, nessa última década, aumentou sensivelmente a taxa escolar líquida entre estudantes de 15 a 17 anos e possibilitou uma evolução na taxa média de anos de estudo (CORREA et al., 2017). A expansão do ensino médio trouxe para a escola jovens das camadas sociais anteriormente excluídos dos processos formais de escolarização e representou uma melhora significativa no acesso à educação para a população brasileira. Todavia, o acesso e a expansão das matrículas ainda não foram suficientes para reverter o problema da permanência e da qualidade na oferta.

Dentre os jovens de nossa pesquisa, uma quantidade inexpressiva havia interrompido os estudos, mas cerca de 24,7% já haviam sido reprovados. Entre os jovens entrevistados, 28,4% experimentaram a reprovação ainda nos anos iniciais do ensino fundamental, 39,4% nos anos finais e 35% no ensino médio, etapa ainda em curso para pouco mais da metade dos respondentes.

O documento elaborado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF, 2019) apresenta os mesmos dados do Censo Escolar (BRASIL, 2021), explicitados no Gráfico 1, esmiuçados a partir de marcadores de raça, etnia, gênero e território. A maior probabilidade de reprovação se concentra nos jovens (sexo masculino), negros, quilombolas, indígenas, com deficiência, que vivem nas regiões Norte e Nordeste do país. Trata-se de alunos pobres, provenientes, em sua maioria, de escolas públicas, aqueles mais afetados pelas desigualdades escolares.

Se podemos afirmar que vivenciamos hoje uma crise das instituições, dentre elas a escola, a pergunta que devemos nos fazer é: em que medida a expansão da escola pública aos jovens pobres, expansão ao mesmo tempo lenta e degradada, que a faz ser cada vez mais “habitada” e menos “experimentada” (como instituição) pelos seus usuários, não a descredencia como espaço possível de construção de sociabilidades juvenis e de projetos de futuro? (PEREGRINO, 2010).

Será se é isso... Aí entra a incerteza. ‘Será que é isso mesmo que eu quero para minha vida?’. Não sei se sou só eu, mas, quando eu entrei no 1º ano, uma das primeiras coisas que vinha na minha cabeça é: agora que eu tô me tornando um adulto, que vou começar a fazer as minhas próprias escolhas e que é agora que eu tenho realmente que fazer cursos que vão me beneficiar em coisas que eu quero seguir, é... Só que aí tá a pergunta que me deixa louco, assim, acho que todos os jovens: ‘Que é o que eu quero fazer?’. (Aluno, grupo focal da escola C).

As dúvidas e indagações expressas no depoimento acima denotam que as condições de indeterminação nas quais se inscreve a experiência escolar juvenil são exclusivamente mais duras para os jovens que vivem sob situações de precariedade material. Os jovens analisados aqui vivenciam um caminho de incertezas: quando chegam ao ensino médio, fazem-no sob o signo da vulnerabilidade, pois conciliam estudo e trabalho, vivem o presente sem ter condições de planejar o futuro. Também para eles, o futuro constitui o espaço do devir possível (LECCARDI, 2005), mas a ausência de recursos culturais, sociais e econômicos os impede de elaborar estratégias cognitivas de controle sobre o tempo da vida. Na falta de suporte para construir sua autonomia, a aceleração temporal é mais uma fonte de exclusão social: “Tudo muda. Até o 1º ano, você tem a certeza de tudo; 2º já entra a dúvida; 3º você já não sabe mais” (Aluno, grupo focal da escola C).

Quando chegam ao ensino médio, a relação com a escola passa a ter outras afetações. Destacamos o mundo do trabalho como uma dimensão de socialização fundamental da vida juvenil. A juventude brasileira é marcada por uma grande diversidade no âmbito das experiências de trabalho e de suas relações com a escolarização. Nesse sentido, o processo de inserção no mercado de trabalho e as experiências laborais estão imbricados nas suas trajetórias pessoais e escolares e no delineamento de projetos de vida.

3.2 Os jovens na interseção entre a escola e o mundo do trabalho

Para os jovens, o trabalho não tem um único sentido. Ele se situa entre a necessidade e a possibilidade, entre a obrigação e o desejo de realização pessoal. Nesse aspecto, para alguns, o trabalho aparece como uma experiência concomitante aos estudos ou mesmo impulsionada pela escolarização; para outros, como modo de ser jovem e como forma de ser gente. Dentre os jovens pesquisados e que estavam trabalhando, 85,5% afirmaram que o trabalho tinha implicação nos seus planos para o futuro.

Ainda que nossa pesquisa tenha abarcado a inserção dos jovens em múltiplos processos de socialização, optamos por abordar, neste artigo, as inter-relações entre as vivências estudantis no mundo do trabalho, conectadas ao contexto escolar, por entendermos que ambos compõem, desde muito cedo, as biografias juvenis e são, portanto, instâncias socializadoras que “fazem juventudes”.

Ao examinar os dados da pesquisa Perfil da Juventude Brasileira, Guimarães (2005) assevera que o trabalho é um tema que está na ordem do dia para os jovens brasileiros, ou seja, é dotado de múltiplos significados e aparece, para os jovens, como um valor, uma necessidade e um direito. Para compreender as relações entre juventude e trabalho, é relevante demarcar que o construto teórico “juventude” não é unívoco e que o trabalho como campo específico tem suas próprias regras para cortes etários ou geracionais. Guimarães (2005) ressalta que, no mercado de trabalho, encontram-se distintas formas de socialização profissional de jovens que, por seus diversos pertencimentos, constroem variadas percepções, representações, aspirações e interesses.

A centralidade do trabalho no imaginário juvenil e seu significado subjetivo não são uma coincidência. Uma significativa parcela de jovens tem suas experiências referenciadas no mundo do trabalho e a primeira evidência é que essa inserção é impactada pela dinâmica demográfica e seus determinantes. Uma segunda evidência nesse quadro compreende as relações entre escolaridade e oportunidades de trabalho, o que nos encaminha para uma análise dos padrões de inclusão e exclusão que se manifestam no sistema escolar brasileiro. A terceira evidência diz respeito às formas de ingresso juvenil no mercado de trabalho: mecanismos informais de intermediação, intensas transições, condições precárias e instáveis de condições laborais não diminuem seu significado e sua importância para a experiência social juvenil.

Nos recentes trabalhos de Corrochano, H. Abramo e L. Abramo (2017), vislumbramos uma tentativa de escapar da falsa dualidade construída em torno da relação dos jovens com o mundo do trabalho, de modo concomitante à escolarização. “Cabeça vazia, oficina do diabo” ou “estudar pra ser alguém na vida” são o velho ditado e o velho jargão que em nada explicam as vivências laborais juvenis.

As relações que os jovens estabelecem com essas duas instâncias socializadoras são distintas, portanto não é a postergação da entrada no mundo do trabalho que irá resolver os graves problemas educacionais e, consequentemente, melhorar as condições de inserção laboral, tampouco a inatividade é um grave problema dos jovens pobres que precisa ser equacionado com a inserção laboral.

Foi somente nessas últimas décadas que o entendimento do trabalho como dimensão constitutiva da vida juvenil passou a reverberar nas políticas públicas voltadas para a juventude. A incorporação das demandas juvenis na agenda governamental ocorreu na esteira da construção da Agenda Nacional de Trabalho Decente (ANTD) e do Plano Nacional de Emprego e Trabalho Decente (PNETD).

A mobilização para a construção de uma Agenda Nacional para o Trabalho Decente da Juventude (ANTDJ) reuniu um conjunto de atores representativos das diferentes instâncias do governo, das confederações empresariais e centrais sindicais, o Conselho Nacional da Juventude (Conjuve) e o Conselho Nacional da Criança e do Adolescente (Conanda). Juntaram-se a esse grupo pesquisadores do campo da Juventude e da Sociologia do Trabalho, que, por intermédio de estudos e pesquisas, ampliaram o debate acerca dos temas e apresentaram demandas invisibilizadas no cenário social.

Reconhecer e promover o direito ao trabalho, examinar as condições em que os jovens fazem a inserção laboral para, com isso, compreender em que medida as condições de exercício interferem na escolarização, no convívio familiar, no tempo de lazer, os sentidos que o trabalho adquire para o próprio desenvolvimento, para a aquisição da autonomia e para a inclusão social são algumas das questões que permearam a definição das prioridades na ANTDJ.

Nos depoimentos dos jovens, aparecem invariavelmente a satisfação pelo trabalho, somada à frustração e à angústia pelas dificuldades em conciliar escola e trabalho. Numa outra dimensão, contudo, o trabalho é visto como ampliação do campo de possibilidades, das perspectivas de futuro.

Eu tinha algumas opções até eu começar a trabalhar, aí eu comecei a ver outras áreas, que eu comecei a me interessar mais, mas de mais que eu queria fazer é Engenharia Civil, aí eu ia fazer um curso técnico em Edificações para poder ingressar na faculdade já tendo uma base do que mais ou menos vai se passar dentro da área. Meio confuso... Porque aí eu tenho essa vontade de fazer Engenharia Civil, mas eu tô trabalhando numa empresa de meio ambiente, aí eu começo a me interessar por outras áreas relacionadas ao meio ambiente, tipo Biologia, Engenharia Ambiental. (Aluno, grupo focal da escola C).

Quando indagados se o trabalho prejudicava o desempenho escolar, 24% responderam que sim. Desses, 56,4% atribuíram esse prejuízo ao cansaço e 29,7% à falta de tempo para estudar. E a grande maioria dos estudantes pesquisados? Por que não veem prejuízo na conciliação entre escola e trabalho? As respostas podem advir de vários fatores, e isso decorre do fato de que a sobreposição dessas duas atividades não ocorre para todos os jovens sob o mesmo diapasão. A idade em que começam a trabalhar, o momento da trajetória de escolarização, o tipo de trabalho e as condições da família são algumas das nuances que unem e separam os jovens quando o assunto é trabalho. Há aqueles casos em que há um respeito às condições de trabalhador-estudante de tal modo que há uma flexibilização dos horários em virtude do calendário escolar.

Mediadora: Como é que é isso? Como é que vocês se ajeitam?

Aluna: Na correria, né? Porque eu pego serviço às duas e meia da tarde, aí é tudo na correria mesmo. A casa fica pro lado, só no final de semana. (Grupo focal da escola A).

Dentre os temas ainda pouco discutidos, Corrochano, H. Abramo e L. Abramo (2017) destacam o trabalho doméstico, não remunerado, de que se ocupam em geral as jovens. Para muitas delas, a maternidade constitui um entrave na continuidade dos estudos, pois a falta de serviços e equipamentos públicos de cuidados as impede de se dedicar aos estudos. Os problemas relacionados à mobilidade urbana também aparecem para os jovens como um entrave na conciliação entre trabalho e estudos: “Eu ajudava meu pai, porque eu comprava minhas coisas e ele não tinha que pagar!” (Aluno, grupo focal da escola B).

As conturbadas relações familiares e a violência doméstica são também fatores que objetivavam a decisão de trabalhar:

Aluna: Eu trabalho porque, porque eu sempre tive, o meu principal objetivo era sair de casa. A minha vida dentro de casa era um inferno, não só por brigas, mas por problemas muito mais sérios que eu até posso falar, hoje não me incomoda, mas a questão social era muito incômoda, era muito incômoda, e aí eu precisava sair de casa. Sempre trabalhei com o objetivo de sair de casa e já tem mais de um ano que eu moro sozinha. Hoje eu moro com meu noivo, na verdade, mas é, digamos, pra ter o que eu queria, dentro da minha casa. Eu tinha um padrasto que abusava de mim, uma mãe que fingia que não via, uma mãe religiosa - eu não acredito em Deus -, e é assim: vivia um caos, então eu saí de casa. Eu trabalhava mesmo pra poder sair de casa.

Mediadora: Quantos anos você tem?

Aluna: 17. (Grupo focal da escola A).

Conciliar o estudo, o trabalho e outras demandas da vivência juvenil, como convivência familiar, cultura e lazer, é tarefa árdua para os jovens. As extensas jornadas de trabalho, a precariedade das formas de inserção laboral e as jornadas escolares, por vezes extensas e quase sempre rígidas, afetam a vida juvenil.

O descumprimento da legislação trabalhista e das regulamentações definidas a partir do Estatuto da Criança e do Adolescentes são temas sobre os quais o Subcomitê teve poucos avanços, como declaram Corrochano, H. Abramo e L. Abramo (2017). Se esse tema, que afeta fortemente as trajetórias escolares juvenis, por seus variados matizes, não foi consensuado, a questão das duplas e triplas jornadas de trabalho associadas ao trabalho doméstico e às responsabilidades familiares para jovens mães e jovens pais gerou intenso debate acerca da permanência da divisão sexual do trabalho doméstico e as afetações de gênero que impedem as jovens mães de continuarem ou retomarem os estudos.

Por fim, o tema da qualificação profissional dos jovens que estão ou que desejam ingressar no mundo do trabalho coloca em evidência um conjunto de políticas públicas que, na forma de programas e projetos, são propostas no intuito de elevar a escolaridade e estimular a qualificação profissional, para, com isso, atenuar os problemas do desemprego e da precariedade (informalidade) e as dificuldades de inserção e de permanência no trabalho. A baixa escolaridade, a má qualidade do ensino e a pouca ou nenhuma qualificação profissional são, para os empregadores, os maiores entraves para a inserção e permanência dos jovens no mercado de trabalho. Foi nesse viés que o REM foi instituído.

3.3 E o REM, o que tem a ver com isso?

Eu, pra ser sincera, eu escolhi Turismo, porque era o único - como é que fala? -, o único curso que tava vazio, e aí então, tipo assim, você ia passar por um sorteio, e a gente chegou numa conclusão com a vice-diretora que se a gente, eu mais - acho - cinco amigas, se a gente escolhesse fazer Turismo pra não ter confusão, não ter que esse sorteio todo, e a gente poderia ficar todo mundo junto. E foi por isso que eu escolhi Turismo, não foi porque eu queria fazer Turismo, não. (Aluna, grupo focal da escola A).

O excerto acima diz respeito a uma das questões mais reiteradas pelos jovens quando falam do REM. Diferentemente dos jovens estudantes cujas escolas participaram da primeira fase de implementação do programa, os jovens que chegaram ao ano seguinte - fase de expansão - não tiveram a possibilidade de escolher as áreas de empregabilidade que quisessem cursar, tampouco existia a oferta das 18 áreas, como aparece no documento oficial. Se, na primeira fase do programa, houve investimento em recursos financeiros, recursos humanos, infraestrutura e equipamentos, nas fases posteriores estudantes e gestores se sentiram em total desamparo.

A implantação do REM nas 33 escolas pesquisadas provocou alterações marcantes não apenas na rotina dos alunos, mas no trabalho e na rotina funcional dos professores, embora se pretendesse uma implantação gradativa. Em nossas incursões, ouvimos relatos dos jovens que acentuavam as potencialidades impressas numa proposta que trazia certa convergência com suas demandas e interesses e acenava para seus projetos presentes e futuros:

Eu acho irrelevante, inútil, sem sentido algum e uma falta do que fazer do caramba, porque, se você quer reinventar o ensino médio, é igual eu falei, a questão lá dos notebooks, isso aí reinventaria muito melhor, de uma maneira bem mais eficiente, além do que a gente tem uma, uma aula de Inglês também que eu não sei pra quê é que serve. Quer reinventar o ensino médio? Reinventa, coloca professor de cursinho pra dar aula de Inglês [...]. (Aluno, grupo focal da escola D).

Num quadro de acentuada fragilidade, o REM, cotidiana e operativamente, se traduzia em mais uma promessa. Uma malfadada promessa de conciliar o mundo da escola e o mundo do trabalho e ainda responder aos desafios do mundo contemporâneo. No relato a seguir, a crítica do estudante vai em duas dimensões:

O problema da educação é que, como ela é a longo prazo, no Brasil, a política, ela envolve muito, porque, quando começou o Reinventando o Ensino Médio, era o partido X que tava no governo e, quando ele terminou, foi o partido Y que foi pro governo, então eles não têm uma ideologia parecida. Então, acaba, ao invés de juntarem forças para construírem algo bom, fica uma disputa partidária, né? (Aluno, grupo focal da escola A).

Embora esse último excerto explicite uma crença nas potencialidades do REM, percebe-se, na fala desse jovem, uma indiscutível crítica direcionada à implementação da política que, à revelia das múltiplas questões que interseccionam a condição dos jovens em sua relação com a escola, inviabiliza relações educativas significativas e reforça a crise de legitimidade vivenciada pelas instituições de ensino (DUARTE et al., 2020). Políticas que, como outras historicamente conhecidas, são implantadas sob o entendimento de que é preciso elevar os índices de proficiência/desempenho de nossos jovens do ensino médio ou a pretexto de qualificá-los para o mercado de trabalho.

Sob outro prisma, esse mesmo jovem descortina os problemas de descontinuidade das políticas públicas, que, no caso do REM, se extinguiu ignorando os impactos dessa interrupção nos projetos de vida e nos processos de escolarização dos sujeitos a quem se destinava. Numa leitura absolutamente lúcida da necessidade de um marco temporal que ultrapasse os tempos dos mandatos políticos, esse mesmo jovem nos diz que: “A educação, ela é a longo prazo, não adianta você querer fazer hoje e ter resposta amanhã”.

Dessa forma, o processo de implementação do REM mostrou que, entre o ideal de uma política educacional e a realidade das escolas e seus sujeitos, há uma larga distância. De acordo com Laval (2019, p. 19):

[...] o ímpeto reformista nas escolas apresenta suas intenções de maneira sempre difusa, ao combinar, no discurso, as prerrogativas de uma escola republicana, que deveria formar o cidadão e, ao mesmo tempo, uma escola preocupada em produzir ‘capital humano’, utilizando as vias técnicas e as melhores intenções éticas.

4 Considerações finais

Tema mais do que controverso, o ensino médio tem provocado um intenso debate nos últimos tempos. Debate que se estende em todos os cantos do país, com a participação de estudantes, pesquisadores, movimentos sociais, organismos governamentais e sociedade civil organizada. A REM é uma questão educacional que tem ocupado a agenda política e consegue mobilizar simultaneamente os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Tal fato revela que as políticas de democratização da educação brasileira ainda não se consolidaram. Há uma expressiva demanda por escolarização no ensino médio, em que pese à massificação do ensino.

A década de 1990 inaugurou os parâmetros normativos institucionais que têm orientado as políticas educacionais para a educação básica. O emblema “democratização do ensino” abrigou um conjunto de reformas educacionais que, de um lado, atendeu às exigências da sociedade civil organizada e dos movimentos sociais na luta pela igualdade de direitos e, de outro, posicionou o país às exigências dos ordenamentos econômicos globais. Os programas e projetos que acompanharam esse período estão representados na expansão das matrículas e na busca por mitigar as defasagens sociais e econômicas, embora tenha permanecido intocada a superação das desigualdades escolares.

As expectativas de mobilidade social via escolarização são um velho e recorrente tema que permeia a relação dos jovens com a escola e, junto a outros fatores, contribuem para o modo como eles constroem o “ofício do aluno”, ou seja, como vivenciam no cotidiano o sentido do trabalho escolar (PERRENOUD, 1984, p. 19). Como afirma o autor, a escolaridade é uma longa marcha e pode ser uma longa e difícil marcha para os jovens que, pelas suas condições fáticas, ficam para trás e, por isso, devem se preparar para amanhãs mais difíceis.

A despeito das promessas não cumpridas, os jovens são otimistas, acreditam na escola e no potencial mobilizador da escolarização e vivenciam a escola como lócus de formação e de socialização. Confirmam a necessidade e a importância da experiência, do conhecimento escolar e das noções culturais que a escola transmite para a realização de seus projetos (CORREA; CUNHA, 2018).

Especialmente no que tange aos projetos de futuro, os jovens ressaltam a importância da escola na orientação de suas escolhas pessoais e profissionais. Se o prolongamento da escolarização é um direito, ele deveria se converter em benefícios, como acontece com os grupos sociais mais favorecidos. No entanto, quanto mais “podem” ingressar no sistema de ensino, menos estudam. Quanto maior o tempo de escolarização, mais dificuldades encontram para ingressar ou se manter no mundo do trabalho, e a instituição escolar acaba se transformando numa “[...] espécie de terra prometida, semelhante ao horizonte, que recua na medida em que se avança em sua direção” (BOURDIEU; CHAMPAGNE, 1998, p. 221).

Os jovens sublinham a escola como o lugar de confronto entre uma diversidade de culturas e valores ao destacarem o lugar privilegiado dessa instituição em suas vidas e em seu cotidiano. Assim, entendemos que a escola, seja pelo seu papel na transmissão de valores, seja no confronto com outros valores e culturas, deve ser mais bem dimensionada em pesquisas futuras, sempre articulada com outras instituições que atravessam a vida dos jovens, como a família, o trabalho, o lazer, a cultura e todos os paradoxos implícitos na ideia de conhecimento como valor de produção.

texto en

texto en