1 Introdução

O contexto da pandemia, iniciada em dezembro de 2019, em parte do mundo, e no Brasil, em março de 2020, agravou e explicitou uma condição de crise sem precedentes em nossas sociedades.

Com a pandemia de COVID-19, as questões de ordem ecológica, ética, estética, política e econômica, que fomentam o planeta e as sociedades contemporâneas, passaram a receber atenção redobrada, explicitando suas fragilidades. A necessidade vital provocou a integração de novos condicionantes sociais, exigências da questão sanitária, como o uso de máscaras, o isolamento social, o ensino híbrido, o trabalho remoto, o aumento do uso de recursos móveis, entre outros, modificaram os modos de sobrevivência, convivência, comunicação, bem como de criação e disseminação dos conhecimentos, impactando diretamente as demandas e proposições de saberes e aprendizagens no campo das Ciências Humanas, em geral, e no campo da Educação, em específico.

Nessas condições, fica evidente a importância de se retomar a exigência nietzschiana de atualidade do contemporâneo, presente na segunda das Considerações Intempestivas:

Esta consideração também é intempestiva porque tento compreender aqui, pela primeira vez, algo de que a época está com razão orgulhosa - sua formação histórica como prejuízo, rompimento e deficiência da época - porque até mesmo acredito que padecemos todos de uma ardente febre histórica e ao menos devíamos reconhecer que padecemos dela (NIETZSCHE, 2003, p. 6).

Pensar o atualismo é significativo e imprescindível, uma vez que, para inferirmos sobre a contemporaneidade, é necessária “uma singular relação com o próprio tempo, que adere a este e, ao mesmo tempo, dele toma distâncias” (AGAMBEN, 2009, p. 59) e, podemos dizer, por meio de dissociações e anacronismos. Ser contemporâneo, viver e se relacionar com o tempo, portanto, requer distanciamento para que se tenha a agudeza do olhar sobre a contemporaneidade. Pois:

aqueles que coincidem muito plenamente com a época, que em todos os aspectos a esta aderem perfeitamente, não são contemporâneos porque, exatamente por isso, não conseguem vê-la, não podem manter fixo o olhar sobre ela (AGAMBEN, 2009, p. 59).

A ausência de distanciamento que promove atualismos provoca erros e contradições estratégicas, como vislumbramos no decorrer da pandemia. Por meio de ações governamentais, instituições universitárias padeceram sob um franco ataque político, econômico e de mercadologização do capital intelectual, fato este que fez emergir a condição de que:

[...] a crise transforma-se na causa que explica todo o resto. Por exemplo, a crise financeira permanente é utilizada para explicar os cortes nas políticas sociais (saúde, educação, previdência social) ou a degradação dos salários (SANTOS, 2020, p. 5).

Mas, mesmo diante desse problema, as universidades vêm lutando para manter vivo o seu papel de formadora de professores e de incluir, compartilhar e criar condições de ensinar e de aprender (Id., 2005) de forma qualitativa, emancipatória.

Apesar disso, em relação aos processos de ensinar e aprender na Educação, podemos destacar as seguintes implicações ocasionadas pelas condições sociais a que fomos submetidos: por um lado, diante das condições de isolamento social, estudantes se viram em meio à necessidade de apropriação de recursos tecnológicos digitais e em rede, por meio de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), plataformas e aplicativos que, para muitas pessoas, eram desconhecidos ou de difícil acesso (considerando aqui os recursos tecnológicos, equipamentos e/ou redes e conexões); por outro lado, universidades, gestores e docentes se depararam com a falta de formação profissional adequada e necessária para o uso e apropriação crítica e criativa dos recursos tecnológicos digitais, inclusa a falta de equipamentos nas instituições e até mesmo a impossibilidade de acesso a redes e conexões (wi-fi, internet). Evidenciou-se, portanto, o aumento das desigualdades social e digital na sociedade e o problema formativo nas universidades em função da falta de implementação de princípios, metodologias e procedimentos de ensino próprios de docências online abertas e híbridas (BRUNO, 2021), tão necessárias ao ensino e aprendizagem na Cibercultura.

A partir dessas considerações é que propomos o objetivo deste/a estudo/pesquisa1: compreender que práticas discursivas constituem o ser docente e que processos de ciberformação2 decorrem das docências universitárias contemporâneas, fomentando a emancipação e conscientização crítica dos sujeitos.

É justificável refletir e analisar esses aspectos quando buscamos compreender a Cibercultura, que é a cultura contemporânea composta por um universal sem totalizações e mediada pelas tecnologias em rede (VIEIRA NETO, 2013), e que expressa a:

[...] Aspiração de construção de um laço social, que não seria fundado nem sobre links territoriais, nem sobre relações institucionais, nem sobre relações de poder, mas sobre a reunião em torno de centro de interesses comuns, sobre o jogo, sobre processos abertos de colaboração. O apetite para as comunidades virtuais encontra um ideal de relação humana desterritorializada, transversal, livre. As comunidades virtuais são os motores, os atores, a vida diversa e surpreendente do universal por contato (LÉVY, 1999, p. 130).

Contudo, essa cultura contemporânea apresenta características que têm nos permitido olhar para o sujeito e, em nosso caso, para o ser docente, em sua relação efetiva com as tecnologias hodiernas, com um pouco mais de cautela. Pois na Cibercultura, os sujeitos têm se tornado escravos de si mesmos e têm perdido sua condição primeira de “ser humano” em função da perversa lógica da positividade, já que “a positividade do poder é bem mais eficiente que a negatividade do dever” (HAN, 2017, p. 25) e o excesso de desempenho torna o sujeito adoecido; o capitalismo de vigilância vem reivindicando “[...] de maneira unilateral a experiência humana como matéria-prima gratuita para a tradução em dados comportamentais” (ZUBOFF, 2020, p. 18), tornando o sujeito refém da lógica e dinâmica algorítmica; e, sobretudo, as relações sociais de controle, próprias do comprometimento dos estados democráticos na fabricação da miséria humana, que não nos permite ter “[...] nenhum meio seguro para preservar, e principalmente para alcançarmos os devires, inclusive em nós mesmos” (DELEUZE, 1992, p. 213), para nos tornarmos sujeitos conscientes. Esses fatores impõem aos sujeitos pressões competitivas cognitivas e comportamentais que buscam resultados puramente financeiros em detrimento de relações humanas consigo mesmo e com os outros que sejam saudáveis, conscientes e promotoras da vida contemplativa.

O efeito decorrente dessa condição humana e social é o fato de que nos encontramos diante de um torvelinho de mudanças de eras, em que a sociedade industrial vem se transformando em sociedade pós-industrial, o capitalismo tardio (MANDEL, 1982) vem se transfigurando em capitalismo de vigilância (ZUBOFF, 2020), a tecnocultura passou a coabitar na cibercultura (LEMOS, 2008) e as relações impositivas disciplinares vêm dando lugar a relações sociais de controle (DELEUZE, 1992) e assujeitamento positivos de si sobre si mesmo, deflagrando o que vem sendo denominando, hodiernamente, como a sociedade do cansaço, “[...] enquanto uma sociedade ativa, [que se] desdobra [...] lentamente numa sociedade de doping” (HAN, 2017, p. 69) em que os sujeitos e seus corpos se transformem “em uma máquina de desempenho” (Id., p. 70).

Ora, nessa realidade instável, efêmera e de crise permanente, o que temos de significativo em pesquisa é o retorno de uma das questões mais caras à investigação filosófica que é a de se tentar compreender, mais uma vez, o que é o “Ser” e como ele se constitui na sociedade atual, eminentemente cibercultural.

O que estamos querendo dizer com esta afirmação é que o cenário de crise permanente em que estamos inseridos se impõe como sendo o cenário da crise permanente do “Ser”. Ou seja, a Questão do Ser se torna mais uma vez a questão par excellence da investigação filosófica que se apresenta, atualmente, como a crise de dimensão ontológica do ser humano. Nesse sentido, a crise permanente da sociedade e a crise ontológica do ser humano vêm afetando, sobremaneira, os sujeitos e suas possibilidades formativas de ser e estar no mundo, demarcando a condição de mudança permanente das formas de subjetivação; dos processos de criação dos conhecimentos e os métodos e procedimentos de aprendizagens significativas; das condições da vida em sociedade, das multiplicidades e diversidades culturais e étnicas; dos condicionantes éticos e morais que regulam a vida em coletividade; das reflexões, ações e posicionamentos políticos que nos tornam parte integrante da vida humana e democrática na Terra. Estamos, portanto, diante de mudanças significativas e sem precedentes, “[...] mudanças de natureza profunda e estrutural, envolvendo o ser, o conhecer, o fazer e o viver/conviver” (MORAES, 2008, p. 17) na esfera social cibercultural.

Diante dessa perspectiva é que vislumbramos o enfoque investigativo desta pesquisa de doutoramento, uma vez que, se na investigação filosófica a questão do ser suscita a crise de dimensão ontológica do ser humano, do mesmo modo, na investigação filosófico-científica inferimos que a questão do ser docente suscita o reflexo de uma crise de dimensão ontológica do ser docente e dos processos de ciberformação.

Assim, neste estudo/pesquisa, apresentamos um recorte analítico por meio das vozes de docentes que fazem emergir pistas que dialogam, tensionam e apresentam limites da compreensão da questão do ser docente e dos processos de ciberformação nas universidades contemporâneas, por meio do entrecruzamento dos dados produzidos na pesquisa de campo, em andamento, com o referencial teórico da pesquisa, como apontaremos a seguir.

2 Metodologia

Compreender como nos tornamos o que somos é uma cara questão ontológica e uma potente problematização genealógica aventada na modernidade e inquirida com a questão nietzschiana de: como tornar-se o que se é? Foi em 1888, no Ecce Homo, que o filósofo indicou essa necessidade premente e teceu sua análise genealógica de como se tornou o que é: “prevendo que dentro em pouco devo distinguir-me à humanidade com a mais séria exigência que jamais lhe foi colocada, parece-me indispensável dizer quem sou” (NIETZSCHE, 1995, p. 17).

Essa problemática permitiu desenharmos o objeto desta investigação filosófico-científica, uma vez que a questão nietzschiana tem uma relação direta com a problematização foucaultiana acerca dos modos de subjetivação do sujeito que se constitui ao se reconhecer os acontecimentos efetivos da história. Pois:

A história contínua é o correlato indispensável à função fundadora do sujeito: a garantia de que tudo que lhe escapou poderá ser devolvido; a certeza de que o tempo nada dispersará sem reconstituí-lo em uma unidade recomposta; a promessa de que o sujeito poderá, um dia - sob a forma da consciência histórica -, se apropriar, novamente, de todas essas coisas mantidas a distância pela diferença, restaurar seu domínio sobre elas e encontrar o que se pode chamar sua morada. (FOUCAULT, 2008, p. 14).

Diante disso, esta pesquisa qualitativa busca a origem (Herkunft), a proveniência dos acontecimentos históricos do ser docente, criando uma ontologia do presente, uma busca crítica pela compreensão de nós mesmos e, em nosso caso, de nós professores, do ser docente, que, por meio de suas práticas discursivas, nos permitirá encontrar caminhos para entender processos de ciberformação, nas docências universitárias que promovam a emancipação e a consciência crítica dos sujeitos.

Foi possível realizar uma análise rigorosa dos dados produzidos no campo pois optamos pela abordagem multirreferencial como enfoque metodológico, com óticas de leituras plurais e contraditórias (ARDOINO, 2005), integrada à metodologia da conversa, cuja aproximação e mobilização das relações vividas pelos participantes implicam em ato político dialógico com e não para e sobre eles (RIBEIRO; SOUZA; SAMPAIO, 2018), e à metodologia arqueogenealógica foucaultiana, que possibilita:

[...] um feixe complexo de relações que funcionam como regra: [que] prescreve o que deve ser correlacionado em uma prática discursiva, para que esta se refira a tal ou qual objeto, para que empregue tal ou qual enunciação, para que utilize tal conceito, para que organize tal ou qual estratégia (FOUCAULT, 2008, p. 86).

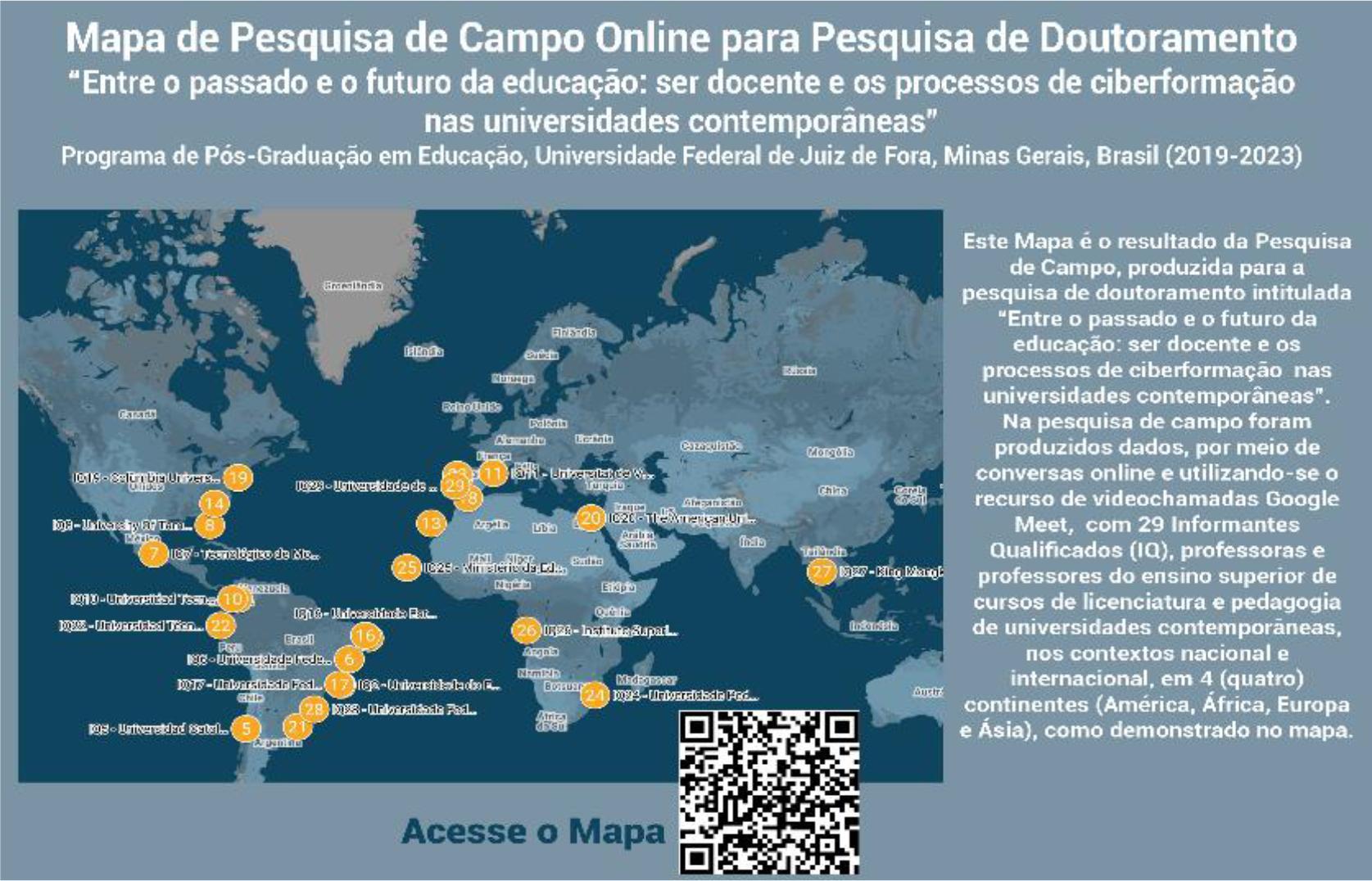

Foi produzida uma análise das práticas discursivas em conversas online com 29 (vinte e nove) participantes da pesquisa, aqui entendidos como Informantes Qualificados (IQ), docentes do ensino superior de cursos de licenciatura de universidades de 4 (quatro) continentes (América, África, Europa e Ásia), produzindo-se diálogos nas línguas portuguesa, inglesa, espanhola e francesa, como pode ser observado na figura 1.

O recrutamento foi realizado respeitando-se 3 (três) etapas de indicação: (a) participantes indicados (PI) por docentes universitários brasileiros; (b) PI pelos docentes da primeira etapa; (c) PI pelos docentes da segunda etapa, totalizando 29 (vinte e nove) conversas online - Brasil (6), Colômbia (4), Chile (1), Uruguai (1), Equador (1), México (1), Estados Unidos (4), Portugal (3), Espanha (2), África (5), Ásia (1). Todos atenderam os seguintes critérios: (a) docente em cursos de licenciaturas; (b) prática pedagógica inovadora (segundo seus pares); (c) que atenda a princípios de pedagogias coetâneas e contextualizadas com as necessidades formativas atuais, em interface com a cibercultura. Os IQ foram contactados via telefone, WhatsApp e ou Messenger e também via e-mail e receberam todas as informações referentes à sua participação na pesquisa (Convite Oficial e TCLE -Termo de Consentimento Livre e Esclarecido).

As conversas online foram realizadas pelo recurso Google Meet a partir do Instrumento de Pesquisa Campo, contendo 16 (dezesseis) elementos disparadores de conversas, gerando uma gravação na íntegra da conversa. O campo produziu pistas e diferentes sentidos acerca dos processos de formação experimentados/vividos pelos IQ. O presente texto traz um recorte da pesquisa em andamento.

3 Resultados e Discussão

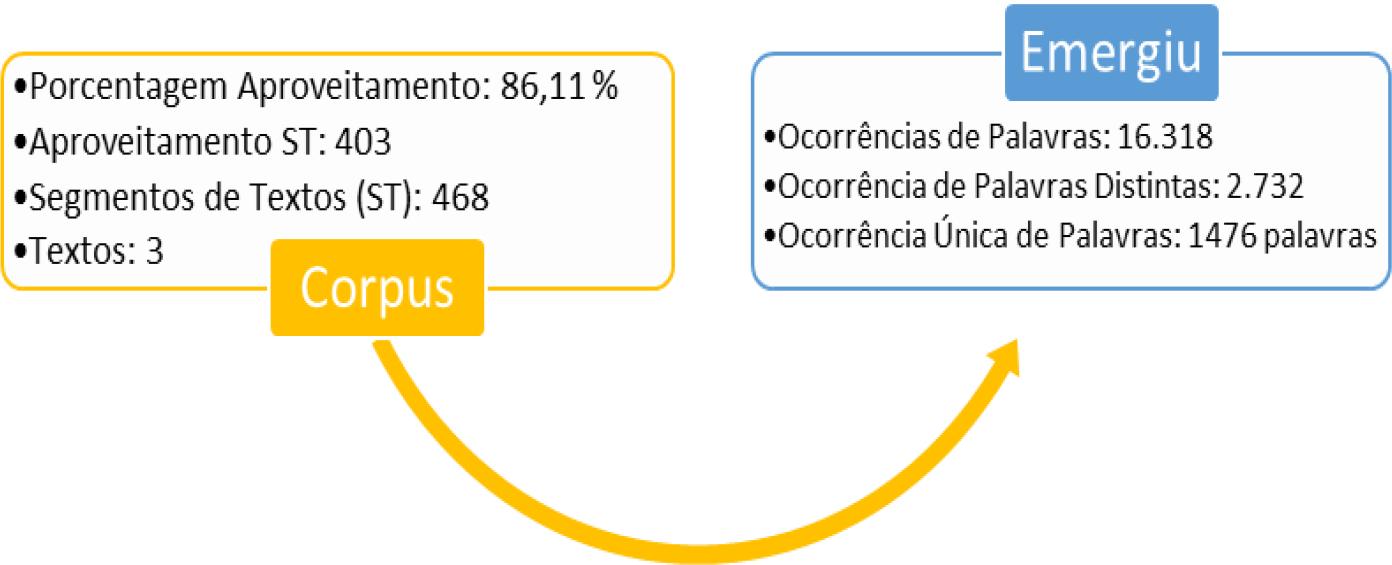

Apresentamos um recorte analítico inicial por meio de conversas online realizadas com 7 (sete) IQ em língua portuguesa, espanhola e inglesa, possibilitando criar um corpus textual de análise utilizando o software livre de análise qualitativa IRAMUTEQ (Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires).

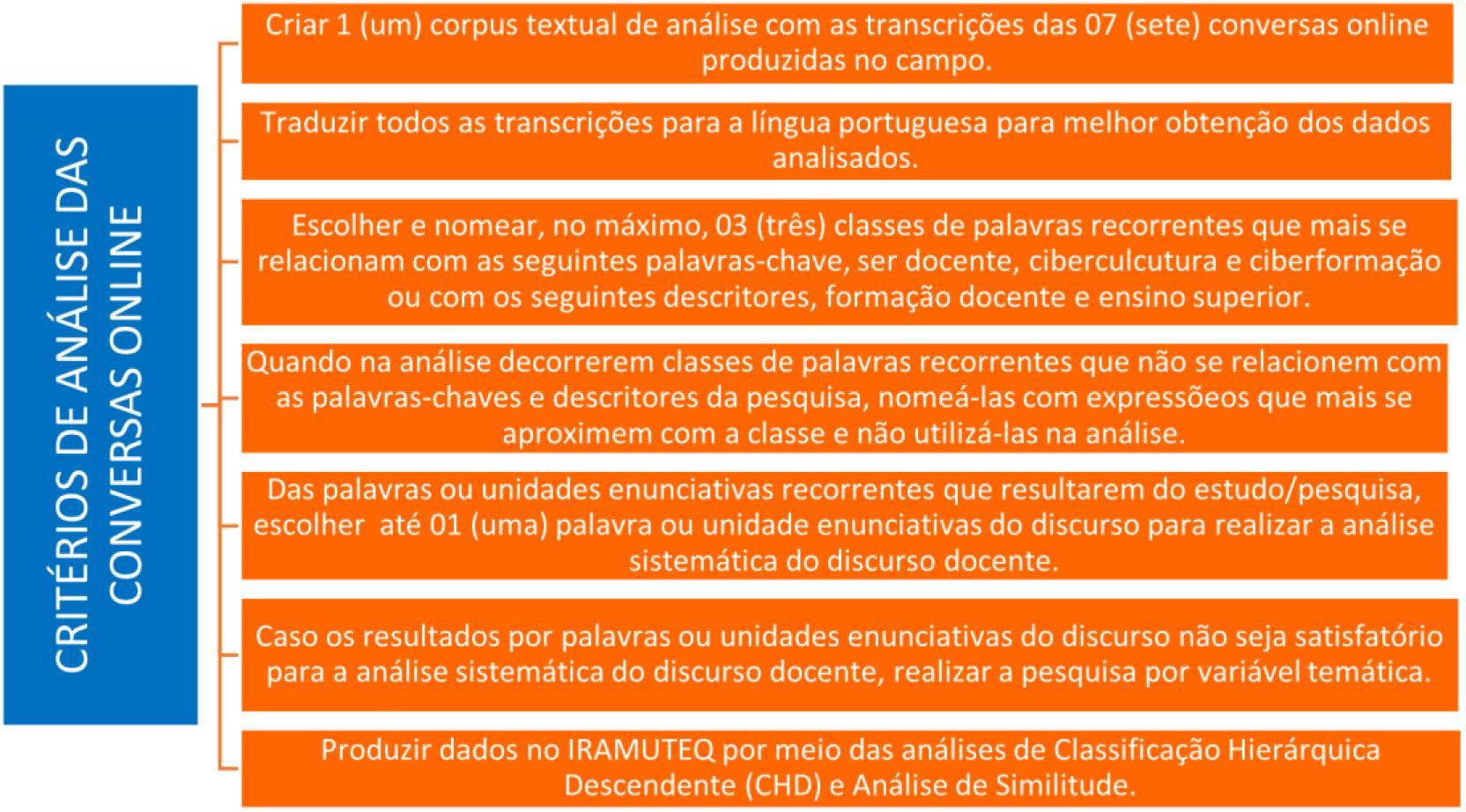

Para a análise sistemática das conversas online, tomamos por base os seguintes critérios de análise:

O objetivo, nesta amostra, foi o de extrair da análise sistemática das conversas online 01 (uma) unidade enunciativa do discurso docente com maior coocorrência nos excertos das conversas online, permitindo realizar a análise do discurso docente e entrecruzamento do dito pelos IQ com o referencial teórico da pesquisa.

Inicialmente, a análise estatística realizada pelo IRAMUTEQ, composta pelos textos dos 07 (sete) IQ, gerou as seguintes variáveis:

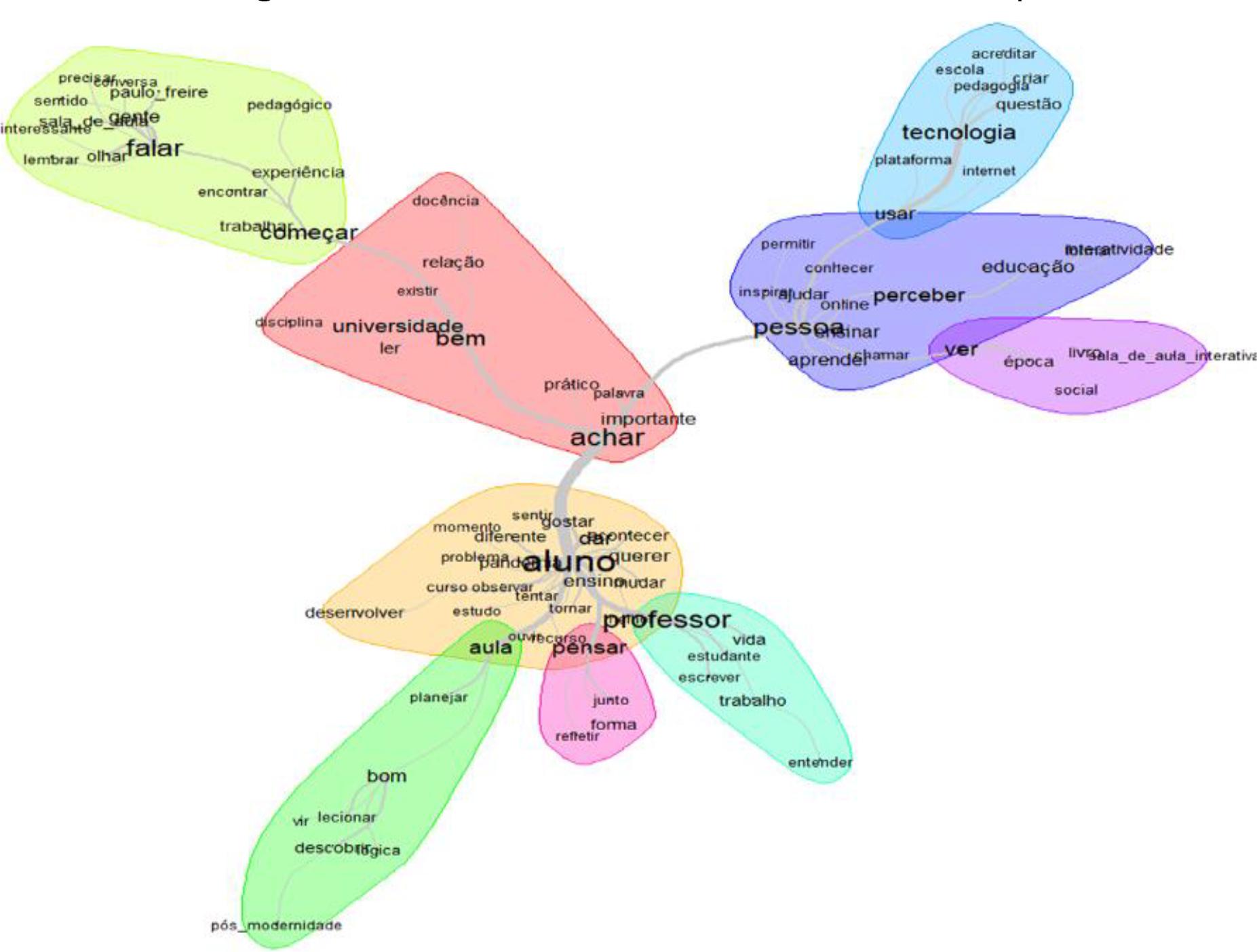

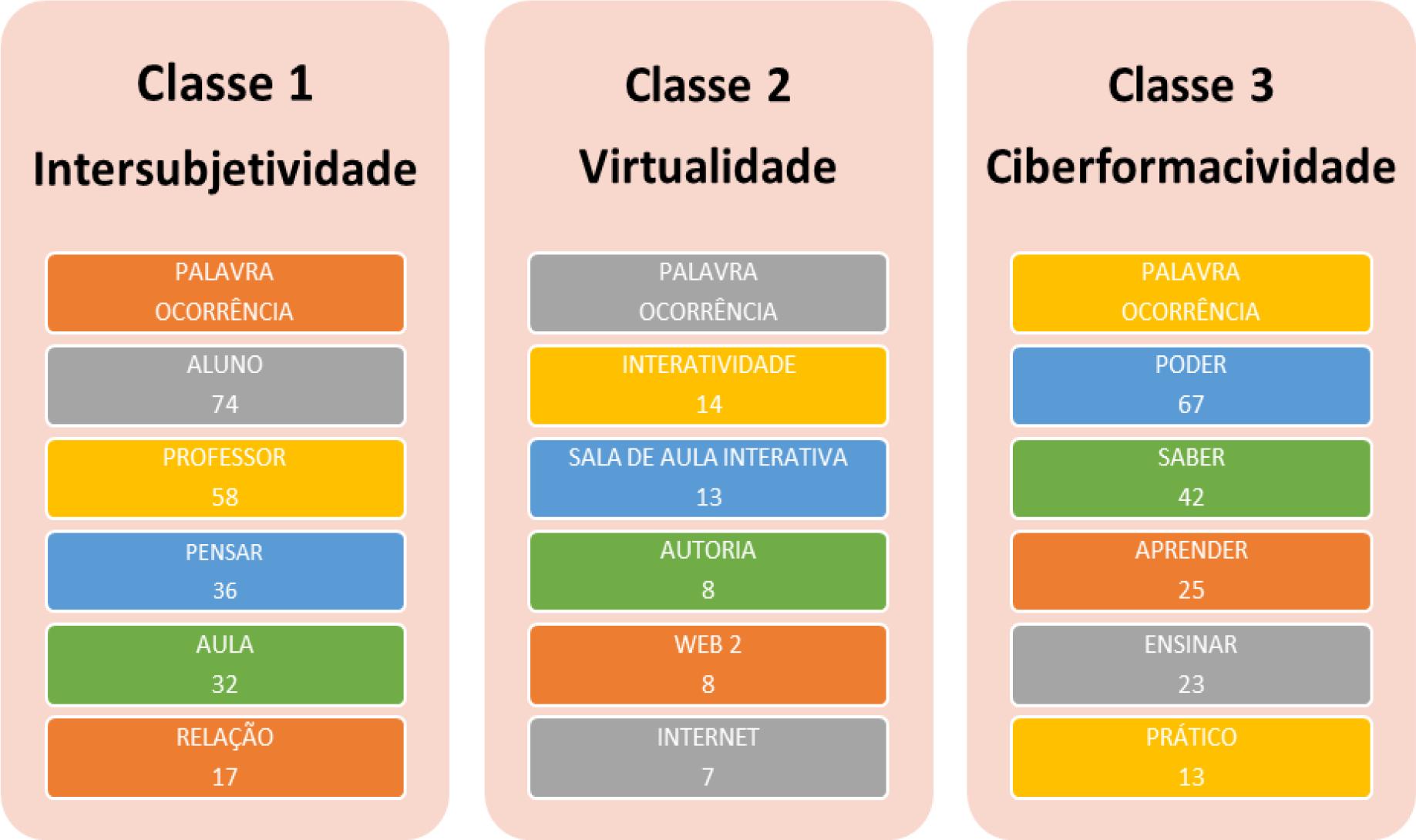

A segunda etapa da análise, por meio do método da Classificação Hierárquica Descendente (CHD), nos permitiu categorizar 3 (três) Unidades Categoriais de Análise - UCA: Classe 1: Intersubjetividade; Classe 2: Virtualidade; Classe 3: Ciberformacividade. Na Classe 1, objeto do recorte analítico apresentado neste artigo, obtivemos 58 (cinquenta e oito) coocorrências da palavra “professor”, como demonstrado na figura 4.

Fonte: Síntese de dados (2023).

Figura 4 Ocorrência de palavras por classes encontradas na análise CHD e prevalência, na Classe 1 - Intersubjetividade, da palavra “professor”, com 58 ocorrências.

Na terceira etapa, realizamos a Análise de Similitude com 3 (três) blocos de coocorrências por unidades enunciativas do discurso docente, como apresentado na figura 5:

A Análise de Similitude produziu a Classe 1 - Intersubjetividade (no gráfico, halo laranja); a Classe 2 - Virtualidade (no gráfico, halo azul escuro); e a Classe 3 - Ciberformatividade (no gráfico, halo rosa). O fluxo do enraizamento arbóreo presente na figura 5 demonstra que a Classe 1 é a classe principal e dela decorrem as ramificações das Classes 2 e 3 e que a coocorrência das palavras na Classe 1 tem a palavra raiz “aluno” com 74 (setenta e quatro) ocorrências, mas é seguida pela palavra “professor”, com 58 (cinquenta e oito) ocorrências, sendo, para este recorte analítico, a principal palavra ou unidade enunciativa do discurso docente.

Assim, delimitamos a unidade enunciativa do discurso docente “professor” como parte constitutiva da formação discursiva docente, como será apresentado a seguir.

3.1 Recorte Analítico da Unidade Categorial de Análise Intersubjetividade

A análise das práticas discursivas docentes sinalizou que a constituição do ser docente se dá tanto por meio da rememoração e da conscientização da linguagem emocional (BRUNO, 2021) que, coconstruídas por meio das experiências vivenciais, promove novos processos de ciberformação nas universidades contemporâneas.

Em um primeiro momento, identificamos que as memórias, quando retomadas, fazem com que o sujeito deseje repeti-las, e levam o ser docente a se tornar o que se é, como podemos ver a seguir:

IQ1 - Bogotá: Bem, quando eu era criança, como acho que muitas crianças querem ser professoras, passou pela minha cabeça. [Mas] [...] em relação à memória que eu tenho, eu diria que visualizei muito bem essa questão, quando estava na universidade, focando especificamente na docência universitária. Eu estou aqui porque sou apaixonada por isso, porque é o que eu realmente gosto na vida, [ser professora], acho que é isso que me afeta, sim (Tradução Livre).

Contudo, as memórias também podem não apontar para um caminho almejado na infância, mas a realidade experienciada/vivida desperta alertas e consolida outros caminhos, por meio da provocação da conscientização e da ação a ser seguida, como enunciado pela IQ6:

IQ6 - Salvador: Na infância não. Porque minha mãe era professora. Então eu vi o sofrimento que era ser professora da Rede Pública. Quando ela trabalhava à noite, chegava em casa tarde, quem cuidava da gente era minha avó. Então, eu não tinha o desejo, quando criança, como muitas crianças têm, de ser professora. Eu tinha outros desejos, queria ser oculista, queria ser médica, menos professora. [...] Tornar-se professora e ser professora, foi algo que foi construído a partir desse encaminhamento materno e depois a partir das escolhas mesmo que eu fui fazendo, conscientemente. E se você me perguntasse, hoje, você faria outra coisa? Não. Eu faria tudo novamente.

Esse processo constituído por memórias, por experiências e provocado pela conscientização é a expressão da consolidação de vivências emocionais que nos levam à ação, provocando mudanças que nos constituem como sujeitos, como ser docente. Pois:

[...] A partir da ocorrência de determinado evento, o indivíduo, de forma consciente ou inconsciente, atribui a ele uma valoração, ou seja, esse evento pode ter um valor positivo ou negativo para esse indivíduo. Paralelamente, ocorrem em nosso organismo mudanças fisiológicas - involuntárias: corporais; e voluntárias: expressões faciais, verbais, comportamentais... - que, decorrentes desse estado, levam à predisposição à ação [motivação] (BRUNO, 2021, p. 48).

Esse percurso de se conhecer olhando para trás, rememorando, nos faz entender que não caminhamos sozinhos, pois nossos passos são referendados pelo outro, consolidados por meio das nossas histórias efetivas em um amplo processo de formação humana e, consequentemente, formação docente, como enunciou a IQ16:

IQ16 - Campina Grande: Eu não vejo que o professor seja só professor, que se formou numa instituição e foi só aquilo. Não. Ele é o resultado de toda uma história de vida, de toda uma cultura, de toda uma educação familiar, de toda uma história de vida que está agregado ao seu país. É tudo isso que compõe esse ser e que depois vira professor propriamente dito, que vai para a universidade etc. Então é um conjunto de saberes, de experiências [...].

Ao contrário da modernidade, que apostou na noção de um sujeito constituído por uma linearidade, hoje temos a certeza de que somos sujeitos encarnados (NAJMANOVICH, 2001) em permanente transformação pelo simples fato de estarmos vivos, de nos relacionarmos, de constituirmos histórias efetivas. Assim, somos seres de memórias, de vivências, encontros e histórias que logram constituir o ser docente e, consequentemente, promover novos princípios de formação, como nos lembrou hooks:

Quando fui dar minha primeira aula no curso de graduação, me apoiei no exemplo das inspiradas mulheres negras que davam aula na minha escola de ensino fundamental, na obra de Freire e no pensamento feminista sobre a pedagogia radical. Eu tinha o desejo apaixonado de lecionar de um modo diferente daquele que eu conhecia desde o ensino médio. O primeiro paradigma que mudou minha pedagogia foi a ideia de que a sala de aula deve ser um lugar de entusiasmo, nunca de tédio (HOOKS, 2013, p. 16).

Outro aspecto emergente nos enunciados é que os espaços e ambiências formativas que impulsionam a constituição do ser docente, onde as emoções podem ser expostas mais proficuamente, também promovem as coautorias dos docentes e as decorrentes ações e processos ciberformativos por ele realizados. É nesse sentido que o IQ2 enuncia que:

IQ2 - Rio de Janeiro: [...] O prazer, [na sala de aula] não era voltado para, digamos assim, os professores que se locupletam fazendo belas aulas, fazendo boas falas. Então, atenção com o que eu estou dizendo: tem professores que se sentem deuses, eles fazem belas falas e os estudantes ficam em silêncio absorvendo aquela fala encantadora, potentíssima. [...] Então eu via, eu nunca senti, vamos dizer assim, valor nesse tipo de aula que você fica assim deslumbrado com a oratória do mestre. Para mim, a boa aula não era a boa oratória do mestre. Para mim a boa aula era aquela que provocava minhas autorias, minhas autorias com os meus colegas, coautorias, onde a gente tinha uma relação horizontalizada com os colegas e com a docência.

A promoção da autoria e das coautorias docentes (com outros docentes ou com discentes) é um dos princípios basilares para a constituição do ser docente em meio às docências universitárias e favorável à consolidação do que estamos denominando por Ciberformação, compreendida como potencialidades da subjetivação consciente e emancipadora do ser docente diante de processos formativos e tecnológicos, em ambiências e docências formativas presenciais e online.

O campo da pesquisa já apontou para a importância do reconhecimento das memórias, histórias, vivências para se entender como ser docente, sujeito que promove as coautorias para a promoção de processos ciberformativos conscientizadores e emancipadores, como enunciam os IQ20, IQ8 e IQ7:

IQ20 - Cairo: Então, houve um momento em minha vida em que prometi a mim mesmo que a coisa mais importante que eu faria na minha vida seria continuar aprendendo sempre e, em seguida, sempre espalhar o que eu aprendesse para os outros. Então, obviamente, ensinar é apenas uma maneira de fazer isso. Meu blog é outra forma de interação e de ensinar apenas conversando com as pessoas.

IQ8 - Cidade do México: Mas acho que ser professor para mim é um privilégio. Porque você pode interagir com pessoas diferentes e ser uma influência na vida delas de alguma forma.

IQ7 - Tampa: Sim, como eu disse, fui inspirado por essa experiência de trabalho com adultos. Para mim, a ideia de aprender com as experiências de vida de cada pessoa me impressionou muito. E ver a realidade, digamos, a realidade das pessoas nas condições precárias que existem em minha cidade. Acho que isso sempre me fez pensar no aprendizado como um processo que pode realmente levar à emancipação e você tem as ferramentas críticas para pensar sobre essa pedagogia crítica (Tradução Livre).

Somente reconhecendo sua condição de ser docente e criando processos de ciberformação nas docências no ensino superior, pois não temos como apartar a cibercultura desse processo, é que poderemos viver na esfera social superando os desafios impostos pela lógica de positividade, pelo capitalismo de vigilância e pelas relações sociais de controle que oprimem os sujeitos na cibercultura, impedindo-o de “ser mais” (FREIRE, 2019) em uma “prática autêntica” (Id., 2019).

Os oprimidos, nos vários momentos de sua libertação, precisam reconhecer-se como homens, na sua vocação ontológica e histórica de Ser Mais. A reflexão e a ação se impõem, quando não se pretende, erroneamente, dicotomizar o conteúdo da forma histórica de ser do homem. [...] se o momento já é o da ação, esta se fará autêntica práxis se o saber dela resultante se faz objeto da reflexão crítica (FREIRE, 2019, p. 72-73).

Os processos de ciberformação são marcados por memórias e pelo desejo de revivê-las. O lugar dos espaços e ambiências são fulcrais para o trabalho com os afetos, situando-os em autorias e coautorias e assumindo outros contornos com a ciberformação. Na pesquisa, é possível perceber marcas sócio-histórico-culturais indeléveis para a constituição do ser docente.

4 Considerações Finais

Sabemos que outras singularidades se farão presentes nos enunciados dos discursos docentes, permitindo identificarmos elementos como a criticidade, dialogicidade, conectividade, interatividade e criatividade, características que emergem nas docências universitárias contemporâneas.

Por ora, procurou-se demonstrar como as coisas ditas pelos/as IQ criam pistas sobre a constituição do ser docente e quais processos de ciberformação decorrem de sua práxis no mundo hodierno, notadamente cibercultural.

Ainda que de forma embrionária, partimos da premissa de que seja necessário que, nas universidades contemporâneas e nas ambiências formativas docentes, as práticas discursivas e as ações docentes promovam processos de ciberformação que despertem pensamentos e práticas digitais transformadoras, transgressoras, acompanhadas pela consciência tecnológica crítica e noções éticas, políticas e estéticas que permitam aos sujeitos envolvidos se libertarem e se tornarem autônomos para viver as potencialidades da Cibercultura. É necessário que as docências universitárias superem as condições de formação e subjetivação provenientes da educação bancária (FREIRE, 2019) e implementadas pelo tecnobancarismo (neologismo que expressa todo o modelo de educação que usa tecnologias digitais de forma instrumental e não propicia a formação emancipadora dos sujeitos).

Temos que aprender a “ser mais” (FREIRE, 2019), resultado de processos de ciberformação de uma “práxis autêntica” (Id., 2019), de pedagogias engajadas (HOOKS, 2013) e de docências abertas (BRUNO, 2021) nas ambiências formativas e práticas docentes nas universidades contemporâneas, que promovam a autonomia, a conscientização e a emancipação do ser docente e dos sujeitos para a vida efetiva e contemplativa na cibercultura.

O caminho a ser percorrido pode ser longo e árduo, mas, certamente, instigante e revelador.

texto en

texto en