Introdução

Este texto visa analisar a produção acadêmica sobre a iniciação à docência e sua articulação com o campo de estudo da formação de adultos, de modo a sistematizar e a sintetizar o conhecimento científico produzido nesse domínio. Objetivamos analisar de que forma as pesquisas sobre a iniciação à docência tem se valido dos aportes teórico metodológicos advindos do campo da formação de adultos.1 Para concretizar tal propósito, realizamos uma pesquisa bibliográfica meta-analítica no qual analisamos teses de doutorado produzidas no Brasil e em Portugal, entre 2000 e 2021, que têm como tema central de investigação a iniciação à docência. A análise das teses centrou-se nos objetivos de pesquisa, nos procedimentos metodológicos utilizados, no referencial teórico mobilizado e na síntese conclusiva dos resultados.

O reconhecimento da condição de pessoa adulta dos professores iniciantes em estudos sobre o desenvolvimento profissional nos instigou a colocar um conjunto de interrogações: como a produção acadêmica sobre o início da carreira docente se tem valido (ou não) dos aportes teórico-metodológicos do campo da formação de adultos? Que tipo de conexão e interface teórica os estudos sobre a iniciação à docência têm feito com o campo de investigação da formação de adultos? Que autores e conceitos são mais recorrentemente mobilizados? Que problemáticas de estudo, caras ao campo da formação de adultos, estão sendo mobilizadas ou esquecidas em pesquisas sobre o desenvolvimento profissional de professores iniciantes? Qual a recorrência do diálogo entre o campo dos estudos sobre a iniciação à docência e a formação de adultos? Quais razões explicariam possíveis justaposições e sobreposições temáticas e teóricas entre esses dois campos investigativos?

De forma a melhor organizar respostas provisórias a essas perguntas de pesquisa, organizamos o nosso Educação e aprendizagem da docência em três partes: a primeira discute alguns aspectos centrais da produção teórica sobre a iniciação à docência e a formação de adultos; a segunda é mais descritiva, na qual apresentamos os dados empíricos construídos no desenvolvimento da investigação e os caminhos para a sua elaboração; a terceira e última parte do texto, apresenta algumas sínteses analíticas sobre os dados construídos na pesquisa.

Iniciação à docência: um período singular na carreira

A literatura sobre o tema dos ciclos do desenvolvimento profissional de docentes vem, nas últimas décadas, buscando nomear, caracterizar e distinguir as fases/ciclos da vida profissional dos professores. Na construção de seu modelo de análise, Michael Huberman (1992) classifica as fases da carreira docente em cinco momentos: a fase de entrada e tateamento da profissão; a de estabilização e consolidação de um repertório pedagógico; a de diversificação, ativismo e questionamento; a fase de serenidade, distanciamento afetivo e de certo conservadorismo; e, por fim, uma fase caracterizada pelo desinvestimento profissional e pela amargura com a profissão ou de serenidade. Carter et al. (1987) propõem um modelo composto de cinco fases distintas na carreira docente: professor iniciante, iniciante avançado, prático competente, prático proficiente e professor expert. Feiman-Nemser (1999) aponta que o processo de aprendizagem profissional, por sua vez, inclui três fases: a formação inicial, a indução (fase de transição entre a formação inicial e a entrada na profissão) e o desenvolvimento profissional.

Nessas formulações teóricas sobre o tema, pode-se verificar a existência de um consenso: a iniciação à docência é entendida como um período singular da trajetória docente. Uma vasta literatura internacional tem confirmado essa tese e vem tentando problematizar sobre quais seriam os limites temporais dessa fase, suas particularidades situacionais e seu papel no processo de desenvolvimento profissional dos professores. Para alguns autores, a iniciação à docência seria um período de transição entre a vida de aluno e a condição de professor, entre a formação e a profissão, o que pode trazer contributos significativos ao processo sobre o modo como nos tornamos professores (NÓVOA, 2022). Outros autores definem esse período de transição pelo caráter sofrido das experiências de entrada na profissão como uma espécie de “batismo de fogo” (KELCHTERMANS; BALLET, 2002), de “choque de realidade”, “choque da práxis” e “choque de transição” (VEEMAN, 1984), e ainda, de luta pela sobrevivência (HUBERMAN, 1992). Tais designações à experiência de iniciação à docência advém do fato de que, frequentemente, os professores iniciantes lidam com sentimentos extremos de desamparo, solidão, estranheza, alienação, insegurança, vulnerabilidade, obscuridade e ambiguidade.

Em paralelo ao choque da realidade, a iniciação à docência é retratada como um período de profundo aprendizado profissional, sendo esse aprendizado uma condição essencial para a permanência na profissão. Os professores iniciantes seriam, sobretudo no primeiro ano de inserção profissional, aprendentes ávidos, que se preocupam em aprender o seu novo ofício (BARTH, 1996). Nesse esforço de aprender rapidamente os ofícios da profissão, os professores iniciantes são obrigados a lidar com duas tarefas simultâneas: ensinar e aprender a ensinar (FEIMAN-NAMSER, 1983). Tal aprendizagem docente envolveria aspectos da identidade profissional que extrapolam o domínio das competências de como ensinar ou de compreensão restrita do professor como alguém que ensina. Aprender a ser professor estaria relacionado a uma visão mais ampla da função docente, ou seja, ao aprender a pensar como um professor, ao aprender a se conhecer como um professor, ao aprender a sentir como um professor e ao aprender a agir como um professor (FEIMAN-NEMSER, 2001).

Os elementos anteriormente apresentados apontam para o papel central que a fase de iniciação à docência tem no processo de tornar-se professor. O início da carreira docente não é, assim, um salto no intervalo entre a formação inicial e a formação contínua, mas tem caráter, ao mesmo tempo, distintivo e influente no processo de maturidade profissional. Os primeiros anos como professor iniciante são decisivos na vida profissional docente, porque eles podem marcar, de muitas maneiras, a relação com os alunos, com o conhecimento, com os colegas, com a escola e com a profissão, em geral. Nesse sentido, talvez seja o tempo mais importante na constituição como professor e na construção da identidade profissional (NÓVOA, 2022).

Ao tomarmos esse debate acadêmico em perspectiva, pareceu-nos importante considerar que os professores iniciantes são pessoas adultas (jovens adultos, na maioria das vezes), e que esse estágio do ciclo vital do desenvolvimento humano deveria ser considerado em estudos que se dedicam a investigar os processos de formação de professores em início de carreira. Os docentes são iniciantes na carreira, mas não na vida, já que acumularam um conjunto significativo de experiências formativas antes de assumir a condição de docentes na escola. Sobre isso, Peterson, Clark e Dickson (1990) reconhecem a necessidade de estudar o processo de aprendizagem dos professores como pessoas adultas. Por sua vez, Alarcão e Roldão (2008) visualizam os processos de construção e aprimoramento pessoal e profissional na docência sob a perspectiva do desenvolvimento adulto.

À vista disso, é importante que os modelos teóricos possam descrever, esclarecer e problematizar a natureza dos processos de mudança das pessoas adultas (CARLOS MARCELO, 1999). Do mesmo modo, Oja (1991) mostrou a utilidade do conhecimento científico produzido nos estudos sobre a aprendizagem e o desenvolvimento do adulto no campo da formação de professores. Esses autores apontam para a necessidade de incorporar aos estudos sobre o professor sua formação e desenvolvimento, os princípios, as teorias e os modelos, que, ao longo dos últimos 40 anos, vêm sendo elaborados no campo da formação de adultos. A pesquisa apresentada neste Educação e aprendizagem da docência filia-se nesse pressuposto e procura dar contributos para a discussão do tema.

A Formação de Adultos: um campo e uma problemática

Neste item do Educação e aprendizagem da docência, intencionamos pontuar algumas das questões centrais do campo da formação de adultos, de modo a balizar as análises sobre os dados construídos na pesquisa. Nesses apontamentos, objetivamos também delinear os contornos do campo da formação de adultos de maneira a tentar esclarecer aspectos de sua singularidade em relação a outros campos de investigação. A ideia de um campo singular designa uma realidade social de práticas educativas com características próprias, como também práticas sistematizadas de reflexão e de produção de novos conhecimentos, mais propriamente um campo específico de investigação (CANÁRIO, 2013).

Como destaca Rui Canário (2013), a emergência histórica da educação de adultos surge a partir do século XIX, associada a dois grandes processos: o desenvolvimento de movimentos sociais de massas (movimento operário), que estão na raiz da vitalidade da educação popular, e a consolidação dos sistemas escolares nacionais que conduziu à emergência de modalidades de ensino de segunda oportunidade para adultos. Mas é a partir da Segunda Guerra Mundial que se registra um incremento da educação de adultos, que deixa de estar reservada a um pequeno número de pessoas e confinada a determinadas categorias socioprofissionais ou socioculturais (população com baixa escolaridade) para ser proposta ou mesmo imposta a todos (CANÁRIO, 2013; AVANZANI, 1996).

Nesse novo contexto, desde os anos 1960, estruturaram-se quatro polos que balizam o território das práticas sociais da educação de adultos: a alfabetização e a educação de base, a formação profissional, o desenvolvimento local e a animação sociocultural. O primeiro polo corresponde ao desenvolvimento de uma oferta educativa de segunda oportunidade dirigida a adultos não escolarizados e pouco escolarizados; o segundo polo corresponde aos processos de formação contínua orientados para a (re) qualificação acelerada da mão de obra; o terceiro polo faz interface entre educação e desenvolvimento e designa práticas de articulação entre a educação de adultos e o desenvolvimento a uma escola local, com participação direta dos interessados, numa perspectiva global, integrada e sustentada; já o quarto polo se afirma com base nas mutações sociais que caracterizam a vida urbana, nomeadamente a designada “revolução dos tempos sociais” (tempo livre, lazer, ócio), abrindo espaço ao reconhecimento do caráter educativo da experiência vivida em contextos sociais muito diversos, tendo em comum o fato de serem relativamente estranhos e longínquos ao tradicional universo escolar (CANÁRIO, 2013).

Nesse cenário de expansão da educação de adultos, teve papel fundamental a UNESCO, que atuou de modo determinante no processo de indução e expansão planetária de políticas voltadas à educação de adultos. Segundo Finger e Asún (2001), a UNESCO teve e tem atuação relevante no domínio da educação de adultos, nomeadamente na sua visibilidade e no reconhecimento. Foi a partir da década de 1960, classificada como a “década do desenvolvimento”, que a UNESCO clarificou a sua perspectiva: a educação, a ciência e a cultura deveriam ser postas ao serviço (político) do desenvolvimento dos países e dos povos. Em síntese, o discurso e a filosofia da UNESCO, em relação à educação de adultos, são típicos da década do desenvolvimento e de uma agenda de ação global, com capacidade para influenciar orientações políticas em nível mundial. Nesse movimento, têm merecido especial atenção a alfabetização e a educação básica de adultos (FINGER; ASÚN, 2001).

A partir dos anos 1970, não obstante a hegemonia da problemática da alfabetização e dos níveis de literacia dos adultos com baixa escolaridade, a educação permanente ganhou destaque no desenvolvimento das orientações políticas difundidas pela UNESCO. O que viria mais tarde a ser denominado de “movimento da educação permanente” baseou-se, em grande medida, no conhecimento e na reflexão da educação de adultos, nomeadamente da educação popular. A ideia nuclear da educação permanente é criar uma sociedade em que todos estejam sempre a aprender, do início ao final da vida, em diferentes instituições (não apenas escolar), em comunidades de aprendizagem e em espaços diversos de convivência. A educação permanente difere da educação tradicional (sobretudo escolar) em vários aspectos: reconhece a experiência dos sujeitos aprendentes, na tentativa de assegurar o acesso e o sucesso educativo de todos; valoriza a relação de ensino democrática que tenha o aprendente como ponto de partida, sendo esse entendido como sujeito; estimula processos educativos integrados, assumindo a complementaridade das Ciências Exatas e das Humanidades, de maneira a que a arte e a tecnologia estejam integradas no processo de desenvolvimento humano (CANÁRIO, 2013; FINGER; ASÚN, 2001).

A UNESCO alicerçou o discurso sobre o movimento da educação permanente no pensamento de autores de referência no domínio da educação, principalmente de Paulo Freire. Nesse sentido, adoptou a premissa de que a educação ocorre em todos os tempos e espaços ao longo da vida, o que conduziu ao reconhecimento da complementaridade das várias modalidades educativas - a educação informal, a educação não formal e a educação formal. Considera-se que a educação é para todos, constituindo um direito universal básico, e que tem a finalidade de melhorar a qualidade de vida, por meio da humanização do desenvolvimento (FINGER; ASÚN, 2001). Paulo Freire (1993) entendeu que a principal razão que justifica a educação permanente não é de ordem política e econômica, mas sim relacionada com o inacabamento do ser humano.

A supremacia da visão escolarizada da educação, a par da crescente visibilidade dos processos educativos não formais a partir da segunda metade do século XX, justificou a necessidade de distinguir e delimitar as modalidades educativas. Tais processos educativos não formais poderiam ser representados pela imagem da face não visível da lua (CANÁRIO, 2006). Nesse contexto, busca-se chamar a atenção para o valioso património e a potencialidade dessas experiências educativas (CANÁRIO, 2006). Para o autor, a educação não formal é entendida no âmbito das “situações educativas” (não formais ou informais) que se distinguem do “formato escolar” e se “situam num continuum”. O entendimento da educação como um processo amplo e abrangente e a importância de se equacionarem diferentes modalidades educativas presentes nas práticas sociais, como modo de contornar a hegemonia da forma escolar, permitiram a emergência de uma tipologia de modalidades educativas referidas como educação formal, não formal e informal. Para compreender melhor essa ideia de continuum que integra e articula diversas camadas de situações educativas, é importante distinguir cada uma delas. A educação formal caracteriza-se pela intencionalidade e estruturação, habitualmente presentes em situações caracterizadas pela forma escolar, que podem ocorrer dentro e fora da escola, com base na assimetria professor-aluno, na estruturação prévia de programas e horários, e na existência de processos avaliativos e de certificação. A educação não formal é caracterizada pela flexibilidade de horários, programas e locais, baseada geralmente no voluntariado, na valorização de dinâmicas realizadas em grupo. Nesses processos, prevalecem a reciprocidade e a intenção de criar situações educacionais sob medida para os contextos e participantes, respeitando suas peculiaridades. A educação informal, por sua vez, corresponde a todas as situações potencialmente educativas, mesmo que não conscientes nem intencionais pelos implicados, correspondendo às situações do quotidiano pouco estruturadas e organizadas, nos domínios familiar, pessoal, social e profissional. O continuum que caracteriza as modalidades educativas deixa antever as possibilidades de hibridez e a dificuldade em estabelecer delimitações.

A teoria tripolar da formação, de Gaston Pineau (1988), apoia-se nesta perspectiva ampla do processo de formação. Desse modo, reconhece a importância da socialização, da interação e das trocas com os outros (heteroformação), a influência do meio ambiente e do espaço circundante (ecoformação) e da reflexão realizada pelo próprio sujeito, de modo a atribuir sentido e a apropriar-se da sua experiência de vida (autoformação). Para Pineau (1988) e Galvani (1997), a autoformação é uma componente de um processo tripolar, conduzido por três mestres, interdependentes: o próprio sujeito (autoformação), os outros (heteroformação), as coisas (ecoformação). A autoformação, embora seja realizada pelo sujeito, consiste numa relação dialética, entre o individual e o social, porquanto as relações com os outros marcam as experiências de vida, mas também porque os esquemas de pensamento mobilizados na reflexão do sujeito têm influência social e cultural consideráveis. Essa teoria incide no processo de formação e permite compreender o estatuto do sujeito aprendente, na relação consigo, com o mundo e com os outros. A autoformação fundamenta-se num processo em que o indivíduo pode dispensar o pedagogo, confunde-se com o próprio ciclo vital e corresponde a percursos singulares de aquisição e construção de autonomia (CANÁRIO, 2013). O adulto em situação de formação é portador de uma história de vida e de uma experiência com múltiplas dimensões, nomeadamente no domínio profissional; assim, “mais importante que do que pensar em formar este adulto, é refletir sobre o modo como ele próprio se forma, isto é, o modo como ele se apropria do seu patrimônio vivencial através de uma dinâmica de compreensão retrospectiva” (NÓVOA, 1988, p. 128).

A centralidade da história de vida na educação de adultos advém do fato de que os adultos não podem retirar-se da vida para aprender (FERNANDEZ, 2006), porque o processo de formação é intrínseco e concomitante com a vida. Isso pelo fato de que “ninguém se educa e forma primeiro para depois, finalmente, viver, participar no mundo social, afirmar-se como cidadão ativo em contexto democrático” (LIMA, 2020, p. 203). A globalidade e a continuidade do processo de formação, e a centralidade do sujeito nessa dinâmica, ganham consistência com base na linha de investigação em torno das histórias de vida (DOMINICÉ, 1990). O recurso à abordagem biográfica na investigação-formação permitiu compreender a diversidade e a complexidade das dinâmicas de formação e definir alguns princípios orientadores do campo da educação de adultos.

Os princípios anteriormente enunciados demonstram a importância da formação experiencial no processo de desenvolvimento humano, numa linha antropológica. A formação experiencial resulta de um trabalho do sujeito sobre si próprio, na interação com os outros e com o meio envolvente, quando é confrontado com acontecimentos geradores de problemas e desafios que exigem alterações nos esquemas de pensamento e de ação (JOSSO, 1991). A formação experiencial ocorre em todos os tempos e espaços de vida (família, trabalho, lazer e escola); está interligada com o patrimônio de experiências; permite o desenvolvimento de conhecimentos, saberes e competências nos domínios instrumental, relacional e emocional; e tem interferência nas dimensões identitária e existencial. Quando se fala de formação experiencial, tem-se subjacente o pressuposto básico de que se aprende por meio da experiência (CAVACO, 2009). Na opinião de Pineau (1989), a formação experiencial é uma formação por contato direto, mas refletido. Por contato direto, porque não há a mediação dos formadores, de programa, de livros, de palavras.

Portanto, buscamos verificar como as pesquisas sobre a iniciação à docência, registradas em teses de doutorado, se têm valido ou não dos aportes teóricos do campo da formação de adultos. No item seguinte apresentaremos dados que podem ajudar a esclarecer tal questão.

Metodologia e Procedimentos da Investigação

A pesquisa baseou-se no paradigma qualitativo, mais precisamente num estudo bibliográfico meta-analítico, de cunho descritivo-interpretativo, que teve como material empírico teses de doutorado produzidas no Brasil e em Portugal, entre 2000 e 2021.

Em um primeiro movimento de aproximação à análise da produção científica sobre a iniciação à docência, buscamos verificar se a nossa questão central de pesquisa já teria sido objeto de investigação em outros estudos nesse domínio. Para isso, fizemos um levantamento de pesquisas do tipo “estado da arte” que objetivaram inventariar, descrever e analisar a produção teórica sobre a iniciação à docência, no Brasil, nos último 15 anos. Em ordem cronológica, indicamos as referências encontradas: Mariano (2006), Papi e Martins (2009), Corrêa e Portela (2012), Nunes e Cardoso (2013), Cardoso et al. (2017), Rocha (2020), e Almeida et al. (2020).

Posteriormente à leitura de todo esse material, verificou-se que a maioria dos trabalhos teve por objetivo central analisar aspectos mais gerais e panorâmicos da produção teórica sobre a iniciação à docência no Brasil: as lacunas e recorrências temáticas, o referencial teórico mobilizado, a localização geográfica da produção, os espaços de veiculação da produção (anais, periódicos científicos, repositórios), a temporalidade da produção e o tipo de metodologia de pesquisas empregadas. Apenas um desses estudos tratou de um tema mais específico: a análise da produção científica referente a programas de mentoria no período de 2005 a 2014 (CARDOSO et al., 2017). Verificou-se que nenhum desses estudos manifestou preocupação em tomar como objeto de análise a questão nuclear de nossa investigação. Ficou-nos a dúvida se a problemática da pessoa adulta e/ou da formação de adultos está realmente silenciada nas pesquisas sobre professores iniciantes ou se os autores desses estudos meta-analíticos não tomaram esse tema como relevante.

Posteriormente, avançamos com o levantamento das teses de doutoramento no Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP). Tal repositório foi escolhido porque reúne parte significativa da literatura acadêmica e científica produzida nos dois países. O levantamento visou conhecer mais profundamente como teses de doutorado sobre a iniciação à docência, geradas no Brasil e em Portugal, no período de 2000 a 2021, têm dialogado com o campo de estudos da formação de adultos. A escolha por trabalhar apenas com teses de doutorado teve como razão principal o reconhecimento de que, nesse tipo de produção acadêmica, há maiores possibilidades de aprofundamento das análises teóricas, como também de ampliação das possibilidades de elaboração de reflexão mais sofisticada dos dados empíricos.

Para o levantamento das teses, definimos dois grandes blocos de descritores de busca. O primeiro grupo de descritores foi constituído por palavras-chave que tinham maior proximidade com o campo dos estudos sobre a formação de adultos: formação de adultos/ educação de adultos/ educação permanente/ andragogia/ aprendizagem-formação experiencial/ aprendizagem-formação ao longo da vida/ educação ao longo da vida/aprendizagem do adulto/educação de jovens e adultos/histórias de vida. Nessa busca, não encontramos nenhum estudo que tivesse relação direta com o tema da iniciação à docência. O que, de alguma forma, já apontaria para a pouca interface dos estudos do campo da formação de adultos com os estudos sobre a iniciação à docência.

O segundo bloco de descritores de busca foi constituído por palavras-chave com afinidade temática com o campo dos estudos sobre a iniciação à docência, a ver: iniciação à docência/professores iniciantes-principiantes/ aprendizagem docente/ inserção profissional/ indução profissional/ desenvolvimento profissional docente/ início de carreira/ identidade profissional/ socialização profissional/ profissão docente/trabalho docente/ formação de professores. Priorizamos, assim, trabalhos que tinham como sujeitos de pesquisa professores da Educação Básica, com licenciatura já finalizada, e que estavam nos primeiros anos de início de carreira.

Com esses parâmetros de busca, chegamos ao número total de 18 teses de doutorado, sendo 14 realizadas no Brasil e quatro em Portugal, todas elas identificadas no segundo bloco de descritores.

Para a análise mais panorâmica dos dados, realizamos dois movimentos de aproximação em relação ao conteúdo das 18 teses. O primeiro movimento ocorreu por meio da leitura dos títulos, dos resumos e das palavras-chave. O segundo movimento de análise se deu via leitura de determinadas partes do texto da tese, mais especificamente, a introdução, a metodologia e as considerações finais. Algumas teses tiveram de ser lidas na totalidade, já que as considerações finais traziam apenas descrições do que havia sido feito no desenvolvimento da pesquisa, sendo, portanto, insuficientes do ponto de vista da produção de sínteses teóricometodológicas mais expressivas sobre o objeto de pesquisa. Para cada um desses movimentos de aproximação, foram feitas “grelhas” de análises constituídas pelos seguintes eixos: objetivos de pesquisa/ questões norteadoras/ metodologias de pesquisa/ referencial teórico/ sínteses e conclusões. Com essas “grelhas”, buscamos organizar e categorizar os dados levantados.

Apresentação de dados gerais da pesquisa

No que diz respeito às temáticas em estudo, verificamos que a maioria das teses tem como objeto central de análise os desafios e as dificuldades enfrentadas pelos professores em início de carreira. Das 18 teses, seis têm esse objeto como questão central da investigação, sendo que outras cinco tomam tal problemática como tema complementar da investigação. Ou seja, do total, 11 trabalhos voltam seu olhar, mesmo que parcialmente, para esse aspecto da entrada na profissão. Tal recorrência é também verificada em outros estudos meta-analíticos sobre a iniciação à docência (PAPI; MARTINS, 2010; NUNES; CARDOSO, 2013).

Quanto aos outros estudos, um foca no tema do aprendizado docente; um nos processos de socialização profissional; um no desenvolvimento profissional docente; dois em ações e programas de iniciação profissional; um na ligação entre pertencimento geracional (ser jovem) e a iniciação à docência; quatro se concentram nas relações de (des)continuidade entre a formação inicial e os desafios da iniciação à docência.; e dois trabalhos analisam o domínio do conhecimento específico e as práticas pedagógicas, por parte dos professores iniciantes. Nesse levantamento, nota-se o pouquíssimo investimento em estudos que visam problematizar as interfaces e as conexões entre pertencimento geracional (ser adulto) e o início de carreira.

Em apenas em uma das teses, a relação entre pertencimento geracional e iniciação à docência aparece como eixo condutor central da investigação. Mais especificamente, tal tese busca problematizar a sobreposição de duas dimensões da condição de muitos professores iniciantes: serem docentes jovens e principiantes na profissão. Não obstante, identificar que nesse trabalho a autora não dialoga com a literatura sobre a formação de adultos, mas sim com estudos do campo da sociologia da juventude, reconhecemos nele uma proximidade temática com a problemática da formação da pessoa adulta. Sobretudo porque reconhece a necessidade de colocar em questão a relação entre os ciclos vitais da vida, a formação de professores e a iniciação à docência.

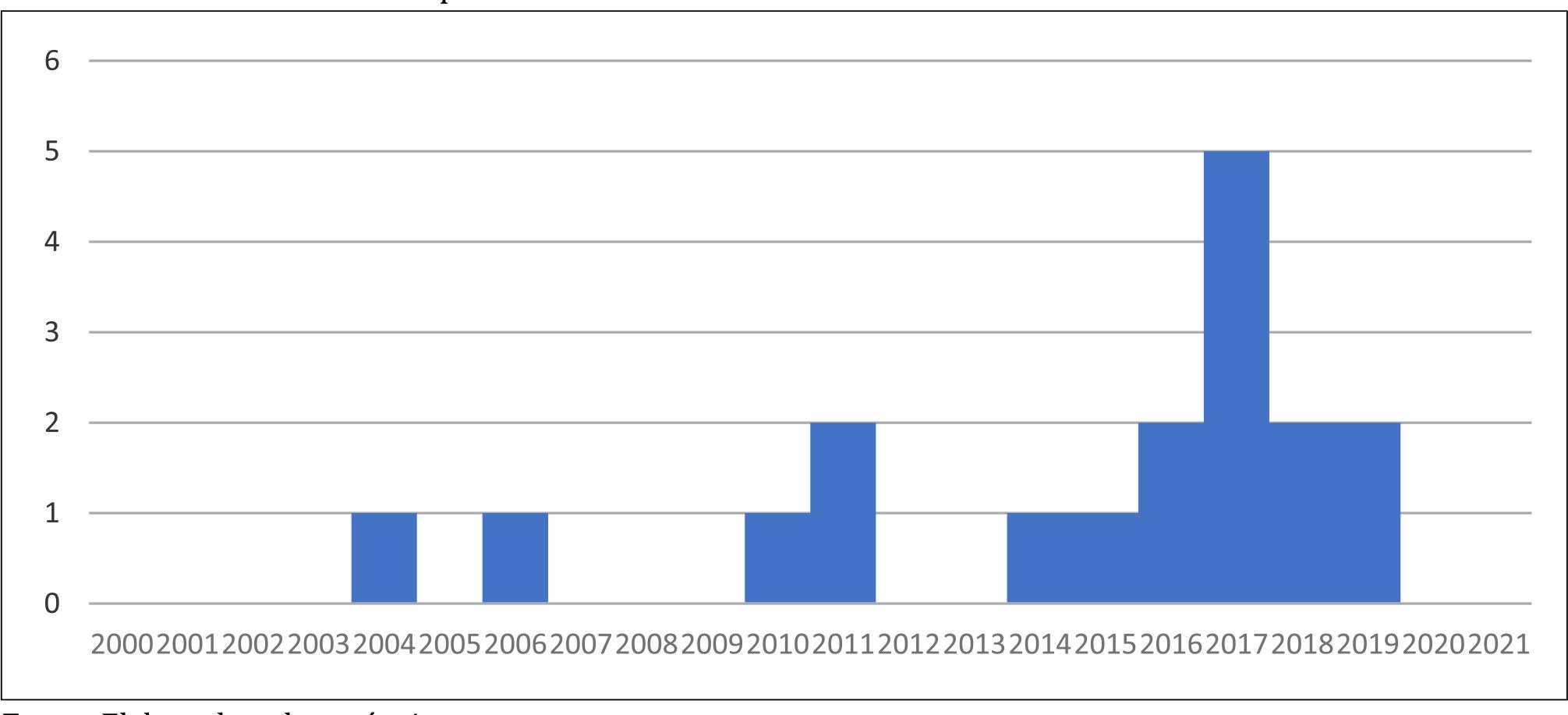

No que trata da disposição temporal da elaboração das teses, verifica-se certo adensamento dessa produção no período de 2014 a 2019, com destaque especial para o ano de 2017. Tal tendência foi também verificada no estudo de Almeida et al. (2020). O gráfico abaixo indicia esse aspecto evolutivo dessa produção acadêmica:

No que se refere às pesquisas identificadas em Portugal, parece haver certa dispersão dos estudos quando se olha o quadro temporal mais geral. Das quatro teses realizadas naquele país, três delas estão situadas entre o período de 2004 e 2011, e apenas uma das teses dentro da temporalidade de maior adensamento da produção. Não temos elementos adicionais que possibilitem compreender mais objetivamente as razões motivadoras das diferenças entre os dois países, no que diz respeito especificamente à evolução temporal dessa produção acadêmica.

No caso do Brasil, parece que o grande envolvimento de pesquisadores brasileiros no Congresso Internacional de Professores Principiantes, a circulação das obras do professor Carlos Marcelo Garcia - como de autores internacionais que o referido pesquisador acabou por colocar em circulação neste país - e sua frequente participação em eventos acadêmicos em solo brasileiro, parece ter atuado de forma decisiva para alavancar a produção da pesquisa sobre a iniciação à docência. Tal hipótese ganha materialidade quando comparada à incidência de citações de textos desse autor nas teses produzidas no Brasil com as produzidas em Portugal. Nas teses realizadas em Portugal, em duas delas verifica-se a mobilização de um único texto desse autor; em uma tese, o autor é citado duas vezes e de forma breve. Numa terceira tese, produzida por uma brasileira, observa-se uma situação distinta, já que são mencionadas cinco obras do referido professor, além de incidência de citações no texto muito maior do que é verificada nas demais teses realizadas em Portugal.

Das 18 teses levantadas, 16 foram realizadas em Programas de Pós-Graduação em Educação e duas desenvolvidas em Programas de Pós-Graduação em Geografia, sendo esses dois programas localizados no Brasil. Fato que aponta que Programas de Pós-Graduação, não relativos ao campo da Educação, têm acolhido problemáticas da iniciação à docência de forma a colocar em evidência aspectos singulares da inserção profissional de docentes de distintos campos disciplinares, direcionando o olhar às práticas pedagógicas de professores iniciantes de disciplinas escolares. O foco na iniciação à docência em campos disciplinares evidencia-se pela diversidade de áreas nas quais os docentes estão vinculados: 2 teses sobre professores iniciantes de Geografia; 2 de Matemática, 1 de História, 1 de Educação Física e 1 de Química.

No que diz respeito à localização geográfica onde as teses foram produzidas, no caso do Brasil, a região Sudeste foi a que teve o maior número, com o total de nove, sete no Estado de São Paulo e duas em Minas Gerais. Duas teses dizem respeito à região sul, ambas no Rio Grande do Sul. Uma tese foi produzida na região nordeste, no Estado da Paraíba; duas no centro-oeste, uma em Goiás e outra no Distrito Federal. Nesses dados revela-se, de forma evidente, a forte concentração de trabalhos oriundos da região sudeste, sobretudo no Estado de São Paulo. Em contraste, o fato da inexistência de teses produzidas na região norte do Brasil. A tendência de concentração de teses na região sudeste e particularmente no Estado de São Paulo é verificada também em outros estudos do gênero (ROCHA, 2020; ALMEIDA et al., 2020). Isso pode ser explicado, sobretudo pela maior quantidade de Programas de PósGraduação em Educação nessa região.

Em se tratando do quantitativo de teses por universidades, os dados apontam uma concentração de trabalhos no Programa de Pós-Graduação em Educação da PUC-SP, diferentemente de outros estudos que têm indicado a UFSCAR como a instituição em que existe número mais expressivo de teses e dissertações realizadas sobre a iniciação à docência (ALMEIDA et al., 2020).

Em Portugal, no caso de teses de professores iniciantes em português, das quatro teses encontradas duas foram realizadas na região de Lisboa (Instituto de Educação da Universidade de Lisboa); uma na região de Trás-os-Montes (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro) e uma no Algarve (Universidade do Algarve). Tais dados não nos permitem apontar possíveis tendências, recorrências e/ou lacunas na produção da pesquisa nesse domínio, no que trata especificamente da sua localização geográfica e institucional. O máximo que podemos dizer é que o pertencimento do professor António Nóvoa ao Instituto de Educação da Universidade Lisboa poderia ser tomado como um elemento de indução da produção de teses sobre o tema da iniciação à docência na Universidade de Lisboa, já que o autor vem, nos últimos tempos, ocupando-se fortemente na discussão desse tema.

No que tange ao tipo de metodologias de pesquisa usadas, os dados construídos apresentam uma hegemonia da abordagem qualitativa de cunho fenomenológico e hermenêutico. Apenas um estudo mostrou-se alinhado à perspectiva crítico-dialética apoiada no materialismo histórico. Das 18 teses analisadas, 13 faz uso das premissas da pesquisa qualitativa. Três dizem desenvolver pesquisas quali-quantitativas e apenas um estudo mobiliza mais fortemente pressupostos da pesquisa quantitativa. Daquelas que dizem desenvolver pesquisas quali-quantitativas, a maioria justifica tal enquadramento em função do uso do questionário para fins de definição e caracterização dos sujeitos da pesquisa ou mesmo como uma ação exploratória do campo de investigação, de forma a favorecer a tomada de decisão sobre os caminhos a serem seguidos no desenvolvimento da pesquisa. Nesses estudos, verifica-se o uso predominante dos instrumentos da pesquisa qualitativa, o que conferiria a eles o seu enquadramento no escopo de uma investigação de tipo qualitativo. Isso reforçaria, ainda mais, a hegemonia desse método de pesquisa em estudos sobre a iniciação à docência.

O lugar da problemática da Formação de Adultos nas teses

No intuito de verificamos a presença/ausência de discussões relativas ao campo dos estudos sobre a formação de adultos, operamos um primeiro movimento de rastreamento das palavras adulto(s), adulta(s) e de suas versões em língua inglesa: adult(s). Para isso, utilizamos o localizador de palavras do editor de texto do Word Office. Nessa perspectiva mais ampla, chegamos aos seguintes resultados: entre as 18 teses, em seis delas as palavras mencionadas anteriormente não são encontradas, seja nas palavras-chave, no corpo do texto, nas referências ou nos anexos. Sete teses, a problemática da educação de adultos é apresentada de forma muito superficial, hegemonicamente em momentos de contextualização do objeto de estudo. Em três teses, as problemáticas da formação e da pessoa adulta inscrevem-se de forma mais consistente, mesmo assim como tema complementar. Apenas uma das teses, a problemática da condição de professor iniciante como adulto jovem foi tema central da investigação. Ainda que de forma inicial, esse levantamento já indiciava certa incipiência teórica e temática na articulação entre os campos de estudos da iniciação à docência, da formação de adultos e da pessoa adulta.

Mais especificamente, das quatro teses que dialogaram mais fortemente com temas, autores e teorias do campo da formação de adultos, três eram portuguesas e uma brasileira. Tal cenário parece indicar que, no contexto português, a produção da pesquisa em iniciação à docência seria mais permeável à produção teórica do campo da formação de adultos, comparativamente à verificada no Brasil. Essa maior permeabilidade talvez possa ser explicada pela abrangência temática pleiteada por esse campo em Portugal, que entende que a formação/educação de adultos abrangeria outros temas e objetos de investigação, que não aquele ligado à problemática da educação de jovens e adultos com baixa escolaridade. Essa visão mais espraiada do território das práticas sociais de educação de adultos expressa-se nos quatro subconjuntos de problemáticas já citadas neste Educação e aprendizagem da docência: a alfabetização e educação de base de adultos, a formação profissional, a animação sociocultural e o desenvolvimento local.

Diversamente dessa perspectiva, na realidade brasileira, a formação de adultos esteve mais fortemente relacionada à problemática da modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA), historicamente vinculada às demandas de literacia da população com baixa escolaridade. Como lembram Soares e Pedroso (2016), o campo da Educação de Jovens e Adultos consolida-se no Brasil sob o tensionamento sistemático no que se refere ao direito à educação desse público, dada a negação do direito aos sujeitos jovens e adultos que, ao longo da vida, não conseguiram acesso aos estudos ou os interromperam por diversas razões. Esse vínculo mais direto da problemática da formação de adultos com a EJA, verificado no contexto brasileiro, foi constatado quando da nossa busca por teses sobre iniciação à docência, utilizando descritores próprios ao campo da formação de adultos. Nessa, foram encontrados vários estudos sobre formação de professores com interface entre a formação de adultos. Todavia, todos esses estudos tratavam da formação de professores/educadores de adultos que atuavam com estudantes da EJA, sendo que nenhum deles estava relacionado com o tema do início da carreira docente.

No que trata do referencial teórico mobilizado do campo da formação de adultos, identificamos autores com produções relacionadas a dois grandes grupos temáticos: o primeiro vincula-se as questões relacionadas aos ciclos/estágios/fases de desenvolvimento da pessoa adulta, à definição da pessoa/ identidade da pessoa adulta, aos processos de transição para a vida adulta, à definição do campo de estudos sobre a formação/educação de adultos. O segundo grupo temático relaciona-se mais diretamente com questões afeitas à aprendizagem do adulto, às singularidades do processo de aprendizagem do adulto, à psicologia da aprendizagem do adulto e como os adultos aprendem. A esmagadora maioria de autores citados é de origem anglo-saxônica e francófona. Foi encontrada apenas uma obra de autores brasileiros que trata especificamente do tema da aprendizagem do adulto professor. É importante referir ainda que, das obras que tratam da formação, identidade e aprendizagem da pessoa adulta, cerca de 80% delas foram citadas nas teses realizadas em Portugal. Mais um dado da pesquisa que confirma a tendência da maior permeabilidade das teses elaboradas naquele país à problemática da formação de adultos. Soma-se a isso o número bastante reduzido de autores (24) e referências (27) sobre tais temáticas, citados nas 18 teses. Segue abaixo um quadro com todos os textos de autores que discorrem sobre a formação, o desenvolvimento, a identidade e a aprendizagem de adultos, identificados no conjunto das 18 teses levantadas:

Quadro 1 Obras e autores do campo da formação de adultos nas teses de doutorado

| FORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, IDENTIDADE PESSOA ADULTA | APRENDIZAGEM DE ADULTOS |

|---|---|

| Houde, R. (1989). Les transitions de la vie adulte et la formation expérientielle. Education Permanente, 100/101:143-150 Dominicé, P. (1988). A biografia educativa: Instrumento de investigação para a educação de adultos. In Nóvoa, A. e Finger, M. (Eds.) O método (auto)biográflco e a formação. Lisboa: Ministério da Saúde, pp. 101-106. Boutinet, J. (1998). L’immaturité de la vie adulte. Paris: PUF, 2ª edição. Ferry, G. (1980). Problématiques et Pratiques de |

Rogers, A. (2003). What is the difference? A new critique to adult learning and teaching. Leicester: Niace. Legendre, M. (1998). Apport du modèle de l’équilibration à l ’étude de l ’apprentissage chez l ’adulte. Merriam, S. e Clark, M. (\99\). ‘Lifelines. Patterns of Work, Love, and Learning in Adulthood. San Francisco: Jossey-Bass Mezirow, J. (1991). Transformative Dimensions of Adult Learning. San Francisco: Jossey-Bass. Mezirow, J. (1997). Transformative Learning: Theory to Practice. New Directions for Adult and Continuing |

| 1’Éducation des Adultes. Quelques Points de Repère pour la Formation des Enseignants. Revue Francaise de Pédagogie, 50, pp. 42-53. Karpiak, I. (1997). Change, Evolution, and Global Vision-Logic: A Gentle Challenge for - Adult Development. Levinson, D. (1986). A Conceptualization of Adult Development American Psicologist, 41(1), pp. 3-13. Oja, S. (1989). Teachers: Ages and Stages of Adult Development In Huberman, M. (Ed.) Perspectives on Teacher Professional Development. London: Falmer Press, pp. 119-153Solar, C. (1998). De la ruptura au changement: le cas de 1’iniquité. In Danis, C. e Solar, C. (Eds.) Apprentissage et développement des adultes. Quebec: Les Editions Logiques, pp. 123-164. Rosan, S. (1987). Identity and its development in addulhood. In T Honees and K. Yardley (Eds), Sel and Identity: Perspective across lifespan (p. 304319). London: Routledge & Kegan Paul. Schon, D. (1996). A la recherche d’une nouvelle épstémologie de la pratique et de ce qu’elle implique pour l’education des adultes. In: J. M. Barbier (dir). Savoirs théoriques et saviors d’action. (pp. 201-222). Paris: PUF. Cookson, P. S. (1986). A framework for theory and research on adult-education participation. Adult Education Quarterly, 36(3), 130-141. doi:10.1177/0001848186036003002 Trilla Bernet, J. (1993). Otras educaciones: Animación sociocultural, formación de adultos e ciudad educativa. Barcelona: Editorial Anthropos. Canário, R. Educação de adultos: um campo e uma problemática. Lisboa: EDUCA, 2013 |

Education, 74, pp. 5-12. Mezirow, J. (2000). Learning to Think like an Adult: Core Concepts of Transformation Theory. In Mezirow, J. e Associates (Eds.) Learning as transformation. Critical Perspectives on a Theory in Progress. San Francisco: Jossey-Bass, pp. 3-33. Smith, C. e Pourchot, T. (1997). Adult Learning and Development Perspectives From Educational Psychology. London, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers. Smith, R. (1988). Learning how to Learn: Applied Theory for Adults. Milton Keynes: Open University Press. Usher, R.; Bryant, L. e Johnston, R. (1997). Adult Education and the Postmodern Challenge: Learning beyond Limits. London: Routledge Danis, C. Processos de Aprendizagem dos adultos numa perspectiva de desenvolvimento. In: DANIS, C.; SOLAR, C. Aprendizagem e desenvolvimento dos adultos. Tradução Joana Chaves. Les Editions Logiques, 1998. Brookfield, S. D. (1993). Self-directed learning, political clarity, and the critical practice of adult education. Adult Education Quartely, 43 (4), 227-242. Brookfield, S. D. (1998). Understanding and facilitating moral learning in adults. Journal of Moral Education, 27 (3), 283-300 Brookfield, S. D. (1986). Understanding and facilitating adult learning. San Francisco, CA: Jossey-Bass. Basseches, M. (1984). Dialectical Thinking and Adult Development. Norwood, New York: Praeger. Placo, V. M. N. S.; Souza, V. L. T. A aprendizagem do adulto professor. São Paulo: Edições Loyola, 2006. |

Fonte: Elaborado pelos próprios autores.

No que trata do quantitativo de autores citados nas teses, mobilizados para fins da problematização de interfaces entre os domínios temáticos da iniciação à docência, o desenvolvimento profissional e a formação de adultos, encontramos um número bastante reduzido. São eles: Nóvoa (1988), Oja (1989), Marcelo (1999), Cavaco (1995), Huberman (1989), Alarcão, Roldão (2006), Canário (2007), DalForno, Rinaldi e Reali (2008) e Rinaldi (2009), Isaia, Maciel, Bolzan (2011). Estes três últimos textos são as únicas referências de autores brasileiros. Nesse conjunto de citações encontradas nas 18 teses, temos um texto de autor britânico, um de autor espanhol, um autor suíço, quatro textos de autores portugueses e dois de brasileiros.

Além do número reduzido de autores e textos que buscam discutir as conexões entre a iniciação à docência e a formação de adultos, causa espécie a forma quase telegráfica com que tais reflexões aparecem nas teses: um parágrafo, uma frase, citados de forma pontual em levantamentos bibliográficos e, na maioria das vezes, descoladas do processo de análise dos dados e/ou da construção do objeto de pesquisa. Tal quadro reforça o que vimos apontando no decorrer do Educação e aprendizagem da docência: o lugar periférico, lateral e complementar dos estudos sobre a pessoa, a formação e a aprendizagem de adultos nas teses objeto de análise.

Nas citações encontradas nas teses, os autores chamam a atenção para a necessidade de refletir sobre as conexões entre ciclo vital de vida e processos de desenvolvimento profissional, ciclos de vida e ciclos da carreira docente, o reconhecimento da pessoa adulta do professor em processos de formação contínua, a autonomia dos professores na gestão de suas estratégias de formação (autoformação), o reconhecimento do contexto específico de desenvolvimento da pessoa adulta, a centralidade da autoformação e da heteroformação em processos de desenvolvimento profissional docente, a psicologia da aprendizagem da pessoa adulta, os processos de mudança das pessoas adultas, os aspectos da transição para a vida adulta, o interesse dos adultos em aspectos práticos e de saberfazer em processos de formação contínua e o reconhecimento das histórias de vida na formação dos professores.

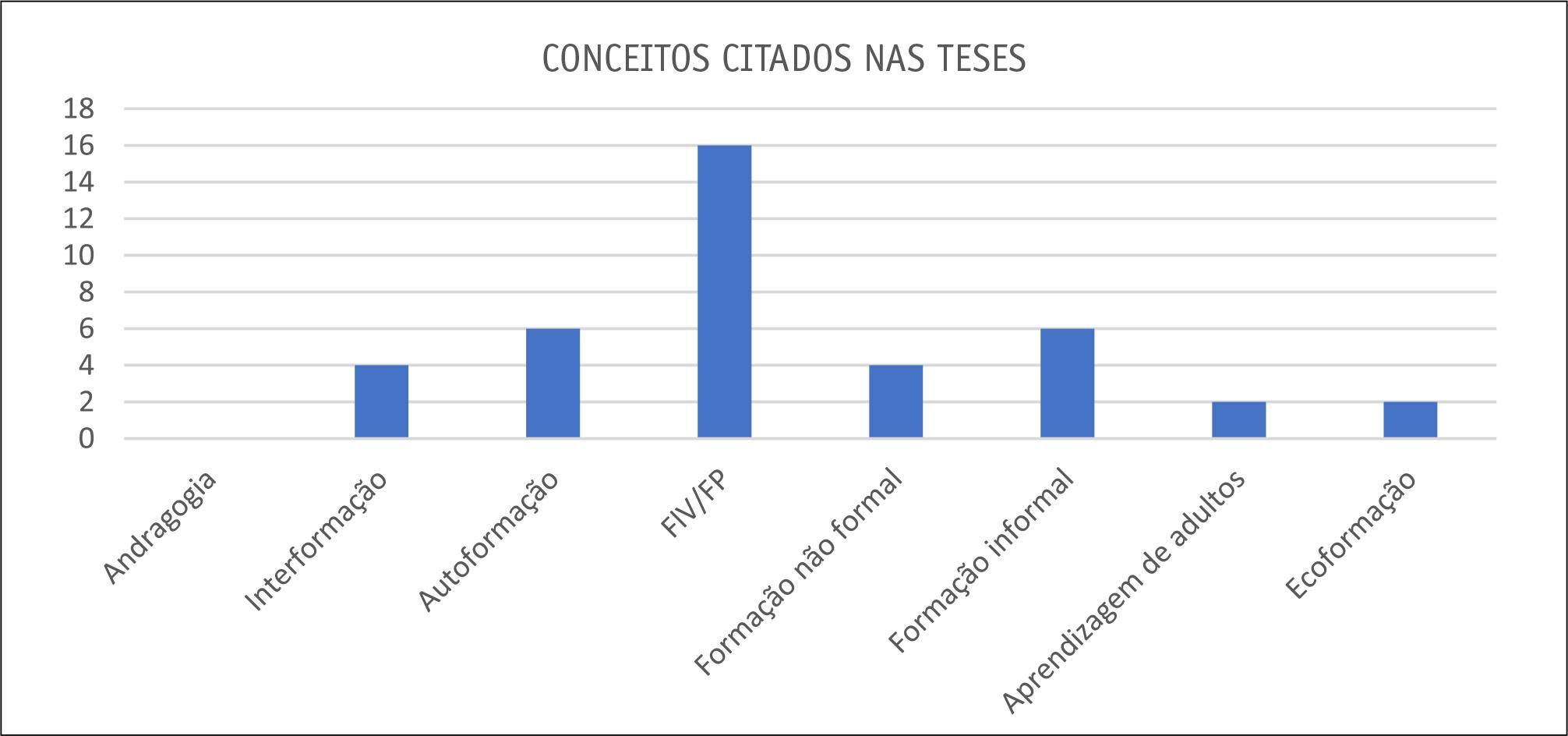

Além do levantamento mais panorâmico sobre a presença/ausência de citações das palavras adultos(as)/adult(s) nos textos das teses, como nos de autores vinculados ao campo dos estudos sobre a pessoa, formação e aprendizagem adulta, fizemos outro procedimento de busca semelhante - com o buscador de palavras do Word Office - com o objetivo de verificar qual recorrência da mobilização de conceitos são caros ao campo da formação de adultos. Entre eles: andragogia, interformação, autoformação, aprendizagem ao longo da vida/ formação permanente (FLV/FP), formação não formal (FNF), formação informal e aprendizagem de adultos. Nesse levantamento, chegamos ao resultado expresso no gráfico abaixo:

Não obstante reconhecer que as teses analisadas incorporam conceitos valiosos ao campo da formação de adultos, em poucas teses esses conceitos são trabalhados de forma mais vertical. Mais do que isso, tais conceitos são mobilizados, não raro, para fins de contextualização do objeto de estudo, citados pontualmente e com pouca relação de organicidade com o tema central da investigação. Fica evidente que, em nenhuma das teses, esses conceitos são tomados como indutores centrais ao desenvolvimento da investigação, bem como à produção das análises dos dados. Não é mera coincidência, portanto, que esses não sejam exibidos nos títulos das teses e nas palavraschave. Nos resumos, a rigor, foi feita uma única menção (em um resumo) sobre a formação e a aprendizagem informais.

O Gráfico 2 também indica certo desequilíbrio na presença desses conceitos nas teses analisadas. Aqueles referentes à formação permanente/formação no decorrer da vida mostraram-se predominantes nas teses. A hegemonia desses conceitos parece ter relação direta com a importância que o tema da formação continuada de professores (formação profissional) ocupa nas discussões sobre a formação de professores, mais especificamente, no debate sobre o desenvolvimento profissional docente. Fica evidente que esse conceito configuraria o elo mais claro de conexão e interface com os estudos sobre a formação de adultos. Por outro lado, o conceito de “andragogia” e de “estranhamento” é praticamente silenciado nas teses analisadas.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Gráfico 2 Conceitos centrais do campo de estudos da formação de adultos

Outros conceitos são apresentados de forma muito tímida nas teses, em especial a aprendizagem de adultos. Em apenas três delas, tal problemática é movida ao desenvolvimento dos trabalhos. Na maioria das vezes, joga-se luz sobre o que os professores iniciantes aprenderam em programas de indução ou com a experiência profissional. É praticamente inexistente a discussão de como aprendem, tomando como referência a condição de serem pessoas adultas. Assim, questões relativas à psicologia da aprendizagem dos adultos são praticamente ausentes nas teses levantadas.

Os conceitos que chamam a atenção para aspectos pouco institucionalizados da aprendizagem docente (educação informal, não formal e interformação) são destacados em mais da metade das teses, número, a nosso ver, significativo. Não menos relevante é a quantidade de trabalhos que dialoga com o conceito de autoformação (1/3 das teses), o que denota certo reconhecimento da condição do professor como pessoa adulta, que, por tal, ostentaria papel fundamental na construção de trajetórias formativas mais biográficas e de produção de significados mais autorais no processo de tornar-se professor. Todavia, essas tipologias de práticas formativas são mobilizadas nas teses sem interfaces mais consistentes com o debate teórico sobre as singularidades da pessoa adulta e o processo de formação de adultos, nomeadamente uma formação experiencial mais abrangente, já que incorpora dimensões psicológicas, antropológicas, sociológicas e filosóficas.

O reconhecimento de processos educativos não formais sugere que a formação experiencial ocupa um lugar importante na formação e no desenvolvimento profissional de professores iniciantes. Embora não abordem a formação experiencial nos termos presentes no debate sobre a educação de adultos - articulado às dimensões auto, hétero e ecoformação - as teses são apresentadas com base no reconhecimento e no esforço de análise sobre os sentidos construídos pelos professores iniciantes acerca de suas experiências de inserção profissional. Há indicadores de leitura que apontam para a concepção do professor iniciante como um adulto que incorpora um saber de referência ligado à sua experiência e à sua identidade. As teses, ao destacarem o caráter majoritariamente solitário da vivência de inserção na vida laboral; a mobilização constante do recurso da autoformação; o engajamento em redes de (auto)formação participada; o tipo de aprendizagens profissionais experimentadas - muitas delas tácitas, determinadas pelo predomínio do valor da aprendizagem prática - colocam luz sobre aspectos da formação experiencial e sua importância nos processos de desenvolvimento profissional de docentes em início de carreira.

Atrelado à formação experiencial, é importante mencionar que o tema das histórias de vida não é tomado como uma questão central ao desenvolvimento das pesquisas na maioria das teses, seja no uso de instrumentos de investigação, seja para a construção de processos de formação e de ações de intervenção. Para ter uma ideia do que estamos falando, em apenas uma tese (elaborada em Portugal) o termo histórias de vida é citado nas palavras-chave. Além disso, somente uma tese o autor diz ter adotado uma abordagem biográfica, e quatro teses os autores informam ter usado entrevistas de cunho narrativo.

Considerações Finais

Neste último item do Educação e aprendizagem da docência, faremos um esforço de síntese e análise sobre a produção dos dados da pesquisa descritos até aqui, de forma a apontar questões ao campo da investigação sobre a iniciação à docência. Ou seja, buscaremos problematizar algumas possibilidades de interlocução entre os domínios da investigação sobre a iniciação à docência e a formação de adultos, o que consideramos ser profícuo ao avanço da pesquisa em relação aos professores iniciantes.

Gostaríamos de tecer algumas considerações sobre os limites simbólicos dos campos de investigação/intervenção da formação de adultos e da formação de professores. Nas últimas décadas, esses dois campos científicos, integrados no domínio das Ciências da Educação, construíram a sua autonomia e o seu patrimônio teórico, em grande medida, graças ao modo específico como constroem os objetos de investigação e “questionam a realidade do campo de práticas que estudam” (CANÁRIO, 2005, p. 27). A formação de adultos, historicamente vinculada à educação popular, baseia-se numa perspectiva ampla dos processos educativos; reconhecendo a sua diversidade e complexidade. Nesse sentido, critica o monopólio da escola como instituição educativa e dá ênfase à complementaridade da educação informal, não formal e formal na aprendizagem; à hétero-eco-autoformação e à formação experiencial. A formação de professores, pelo contexto de atuação desses profissionais, vincula-se mais estreitamente à educação institucionalizada, às políticas educacionais, à ideia da escola como locus central da formação contínua de docentes, à ênfase na educação formal na formação inicial e contínua (formação acadêmica inicial, mestrado, especialização lato sensu).

Como decorrência dessas origens históricas singulares, verifica-se que os dois campos construíram problemáticas, objetos de estudo e conhecimento científico específicos, contribuindo para a “diversidade de ‘olhares’ possíveis sobre o social” (CANÁRIO, 2005, p. 25) e o educativo. É fácil verificar em revistas científicas, publicação de livros, congressos, eventos científicos e comunidades de pesquisadores que a investigação sobre a formação de professores e a formação de adultos foi adquirindo substantividade própria.

Feita essa ponderação, entende-se, por outro lado, que seria profícuo ao campo dos estudos sobre a formação de professores e, em especial, à pesquisa sobre a iniciação à docência o incremento da interlocução com o campo da formação de adultos, atendendo à importância de “multiplicar a possibilidade de olhares multirreferenciais” (CANÁRIO, 2005, p. 25), a respeito dos fenômenos educativos. Primeiro, porque entendemos a necessidade de reconhecer as singularidades da pessoa adulta, na perspectiva dos ciclos de vida e da formação experiencial, assim como, o contributo de uma abordagem ampla dos processos de formação - que assume a sua diversidade, complexidade e a interdependência entre a heteroformação, ecoformação e autoformação - na articulação com o desenvolvimento profissional de professores em início de carreira.

O incremento do diálogo entre esses domínios passaria pela articulação com os conhecimentos sobre a formação de adultos, especialmente os processos de aprendizagem e a sua conexão com a experiência de vida e o desenvolvimento profissional docente. Há vasta literatura internacional sobre os processos de formação e aprendizagem de adultos pouco explorada nas teses para tentar compreender as diversas dimensões da aprendizagem docente em início de carreira: o que, como, por que, onde, com quem, quando aprendem os professores iniciantes? A pouca motivação para essa literatura explica, ao menos em parte, o fato de que as análises contidas nas teses se dedicaram, prioritariamente, a entender o que os professores iniciantes aprendem em meio ao exercício inicial da docência na escola. Assim, deixaram de lado outras dimensões da aprendizagem profissional incorporada pelos docentes em início de carreira, tais como, a diversidade, a riqueza que caracterizam os contextos de vida e a experiência dos professores, sobretudo como pessoas adultas, com uma longa vivência escolar na condição de alunos.

Esse quase silenciamento do tema da formação e da aprendizagem de adultos se expressa também pela incipiente mobilização de autores do campo da formação de adultos, nomeadamente sobre a andragogia, que cumpriu papel fundamental na definição de parâmetros específicos à formação e à aprendizagem de adultos2 e no desenvolvimento de práticas educativas alternativas que permitiram uma crítica, um enriquecimento e uma superação da forma escolar na educação (CANÁRIO, 2013). Poderse-ia inferir que tal ausência seria decorrente das críticas que o modelo andragógico sofreu nas últimas décadas. Tais críticas asseveram que, diversamente ao que defende esse modelo, a educação é um processo permanente de autoconstrução da pessoa humana, o que supõe papel fundamental ao sujeito e à experiência, em todas as idades, e não apenas na idade adulta. Assim, não faria sentido opor pedagogia, como o ensino de crianças, e andragogia, como o ensino de adultos, já que os princípios inerentes ao modelo andragógico são válidos para todas as pessoas, independentemente da idade. O que permitiria esbater diferenças muito significativas entre processos de ensino -aprendizagem de crianças e adultos, porque tal diversidade seria mais de grau do que de natureza. Na transição de uma perspectiva de disjunção para a de síntese, a formação de adulto inscrever-se-ia numa teoria geral do desenvolvimento humano (apudCANÁRIO, 2013apud MONTEIL, 1985). Esta última observação ensejaria um diálogo mais estreito com as teorias do desenvolvimento humano, o que também não se verifica de maneira recorrente nas teses. De forma mais objetiva, apenas uma tese dialoga de maneira mais consistente com a teoria do desenvolvimento humano de Vygotsky.

Outro ponto que gostaríamos de problematizar, à luz dos dados de nossa pesquisa, diz respeito à potencialidade da abordagem ampla da educação e formação no debate dos processos formativos de professores iniciantes. A premissa de que a educação e a formação ocorrem em todos os tempos e espaços de vida, em processos complementares e interdependentes que conjugam a educação formal, não formal e informal, assim como a heteroformação, a ecoformação e a autoformação, poderia inspirar outros direcionamentos da pesquisa sobre a iniciação à docência. As teses não exploram devidamente aspectos da relação entre iniciação à docência, desenvolvimento profissional e processos formativos numa perspectiva ampla. Se tomarmos o desenvolvimento profissional docente como o crescimento profissional do professor, fruto do resultado da sua experiência e da análise sistemática da própria prática, podemos inferir que há processos educativos não formais e informais e adquiridos experienciais que os professores iniciantes mobilizam para desenvolver suas ações e reflexões em contexto da inserção profissional inicial.

Apesar de reconhecer que as teses usam de forma recorrente o conceito de educação/ formação permanente na problematização dos objetos de pesquisa, tal mobilização ficou vinculada à ideia da formação centrada na escola. O que a nosso ver é plenamente justificável, porquanto a escola constitui um locus fundamental na experiência de formação contínua de professores em início de carreira. Quando se fala de formação centrada na escola, entende-se que essa instituição educacional se transforma em lugar de formação prioritária diante de outras ações formativas (IMBERNÓN, 2006).

Sem negar a relevância do papel da escola como locus de formação de professores, captamos que a perspectiva ampla de educação e formação interroga tal centralidade. Numa primeira direção, essa perspectiva está associada à crítica da hegemonia da escola e da forma escolar, entre outros aspetos, em razão da imposição coercitiva de processos uniformes de ensino e da dicotomia entre tempos e espaços do aprender e tempos e espaços da ação. Numa segunda direção, tal perspectiva reconhece e valoriza os adquiridos experienciais que resultam do saber em todos os contextos de vida: na família, nos espaços culturais, na participação política, na vivência religiosa, na relação com a cidade, em comunidades de aprendizagem e no exercício do trabalho. A ideia da experiência de vida como principal recurso do processo de formação nos remete à perspectiva ampla da formação de adultos, mais fortemente presente em Portugal, e já tratada neste Educação e aprendizagem da docência. A visibilidade do imenso iceberg dos fenômenos educativos não formalizados e/ou deliberados, além de questionar a hegemonia e a onipresença da forma escolar, permite ultrapassar uma divisão dicotômica entre instituições educativas e instituições não educativas (CANÁRIO, 2013).

Nesse sentido, entendemos que seria profícuo às pesquisas sobre a iniciação à docência questionar a relevância das experiências formativas fora do espaço escolar nos processos de desenvolvimento profissional de professores iniciantes. Ou, de maneira contrária, em que medida as experiências educativas não formais e informais podem constituir obstáculos à descoberta da profissão e ao enfretamento do choque da realidade? Que instituições, grupos e espaços não escolares têm ocupado lugar de maior peso no processo de formação contínua de professores em início de carreira, de forma a favorecer o desenvolvimento de repertório teórico-prático passível de ser mobilizado no enfrentamento dos dilemas e dos desafios colocados pela iniciação à docência?

Uma direção possível de ampliação do horizonte investigativo passaria pela incorporação do uso de metodologias que visam compreender e relacionar a história de vida, os processos formativos e o momento singular de início da carreira docente. Nas teses ficou evidenciada uma clara recorrência de estudos de caráter mais sincrônicos que direcionavam o olhar para experiências dos professores, vividas no início de carreira, invariavelmente no espaço escolar, ou numa relação de continuidade com a formação acadêmica inicial. Os aspectos mais diacrônicos dos processos formativos não ocuparam um lugar de destaque no conjunto das teses, resumindo-se a relacionar dois momentos do percurso formativo (início de carreira e formação inicial). Investiu-se pouco na tentativa de apreensão do professor iniciante, como adulto, na globalidade daquilo que a sua vida lhe permitiu aprender (DOMINICÉ, 1998) e nas conexões desses elementos com os processos de aprendizagem profissional no início de carreira e com o enfrentamento do choque da realidade.

Por fim, queremos reafirmar a necessidade do avanço do diálogo teórico e temático entre os campos acadêmicos e científicos da formação de adultos e da formação de professores. Entendemos que tais interfaces e conexões podem abrir horizontes de investigação ainda pouco explorados no domínio dos estudos sobre a iniciação à docência. O reconhecimento dos professores iniciantes como pessoas adultas com uma experiência de vida, de suas formas singulares de aprender e de sua agenda de autoformação (compartilhadas ou não), pode trazer contribuições importantes ao debate sobre as políticas de formação inicial e continuada de professores iniciantes, como ampliar a leitura do choque de transição entre a vida de alunos e a de professores, do fenômeno da retenção/abandono profissional em início de carreira e dos avanços e recuos dos processos de exploração-descoberta-estabilização na carreira docente.

texto en

texto en