Introdução1

Qual a importância do gênero para alguém se tornar pesquisador ou pesquisadora? Essa provocadora pergunta ecoou durante todo o processo etnográfico das praticantes. Para Butler (2020, p. 9), “o corpo vem em gêneros”, justamente como implica a pergunta “qual é o seu gênero?” (Butler, 1990, p. 28). O corpo, nesse caso, é apresentado como superfície e cenário de uma inscrição cultural (Foucault, 1977, apudButler, 2008, p. 186) “o corpo é a superfície inscrita pelos acontecimentos”.

No Brasil, travestis e mulheres trans, inseridas cada vez mais em espaços universitários e pesquisas acadêmicas, iniciaram um processo de aliança epistemológica, em que trans e travestis citam em seus trabalhos trans e travestis para que uma rede pudesse ser tecida em valoração da existência da epistemologia trans/ travesti.

Esse movimento é o foco das preocupações deste Corpos, gêneros e sexualidades. Durante o processo de construção da pesquisa de mestrado, alinhamos com o nosso pensamento epistemológico o compromisso de evidenciar intelectuais trans e nossas produções. Ao dar visibilidade a suas autorias, apontamos para elementos centrais, como a constituição de uma aliança epistemológica, permeada pelos conhecimentos da vida e formação dessas mulheres, visando a deslocar a posição de “pesquisadas” para a de “pesquisadoras”, movimento tão ensejado pelas pessoas trans intelectuais no Brasil. Com toda certeza, quando um Grupo de Pesquisa2, alocado dentro de uma universidade federal pública, gratuita e laica, movimenta essas estruturas, muitos outros aliados poderão se identificar, e assim poderemos, como afirma Favero (2020, p. 18), “pleitear a ética do pajubá3, que consiste em macular a neutralidade cisgênera”.

A pesquisadora trans Sofia Favero, em “Por uma ética pajubariana: a potência epistemológica das travestis intelectuais” (2020), discute justamente sobre a mudança de posição de pesquisadas para a de pesquisadoras e o reflexo disso nas produções científicas. Nesse Corpos, gêneros e sexualidades, a autora chama atenção para a importância da internet no surgimento dessa nova geração, observando que:

[...] muitos dos fenômenos são perpassados pelo contexto digital, fazendo com que as mobilizações de pessoas trans excedam os considerados moldes tradicionais de fazer política, ou seja, aqueles que se dão presencialmente, sindicalmente, dentre outros. Poderíamos pensar que o âmbito virtual tem permitido que pessoas trans escrevam e publiquem, ainda que em suas redes sociais, sobre as próprias realidades? (FAVERO, 2020, p.4)

Corroborando o estudo da pesquisadora, que ainda aponta a questão da democratização do acesso, temos hoje presentes nas redes muitas pesquisadoras trans desbravando o preconceito e rompendo com a “sis-cis” cisgeneridade da internet. Regressando a um importante cronos, no dia 15 de outubro de 2021, a pesquisadora e doutoranda da Uerj Sara Wagner York se torna a primeira mulher trans, politicamente travesti, âncora de um programa jornalístico, no canal TV 2474, dentro do programa Giro das 11, ao lado do jornalista Mauro Lopes, idealizador do programa. Após emblemática estreia, Sara Wagner York destaca:

Hoje, quando iniciei o “Giro das 11”, programa ancorado pelo jornalista Mauro Lopes, seu também idealizador nestes mais de quatro anos de TV 247, pensei que estivesse fazendo um grande trabalho, mas sótive real noção da grandeza ao ler em várias mídias que eu era a primeira travesti a ancorar um programa jornalístico. Eu, Sara Wagner York, travesti e pessoa com deficiência visual, estava fazendo história.

Dessa forma, nosso Corpos, gêneros e sexualidades pretende avançar para uma compreensão mais aprofundada da epistemologia trans. De acordo com a Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra), ocupar o espaço universitário ainda é um dos maiores desafios para grande parte da população trans e travesti o Brasil, o que nos estimula a destacar as informações sobre a situação educacional das pessoas trans, como a estimativa de que cerca de 70% delas não concluem o ensino médio e que apenas uma parte ínfima desses corpos (0,02%) consegue adentrar uma universidade, e que, em contrapartida, 90% estão na prostituição de maneira compulsória, pelos motivos já conhecidos: exclusão escolar, familiar e estigmatização social que coloca muitas dessas jovens em uma situação de vulnerabilidade e desconforto ao adentrar outros espaços, senão aqueles que a sociedade lhes delimita.

Mas, mesmo ante essa nefasta realidade, mudanças essenciais alcançam essa parcela da população e há pessoas trans/travestis que enfrentaram o problema, subvertendo e dilacerando a estrutura normativa, apoderando-se dos espaços acadêmicos e de textos que legitimam a sua capacidade intelectual. Entre elas podemos citar importantes pesquisadoras trans e travestis espalhadas pelo Brasil, ocupando o magistério e os bancos escolares dos cursos de pós-graduação, como é o caso de Jaqueline Gomes de Jesus (IFRJ/UFRRJ/Fiocruz), Joyce Alves (UFRRJ), Megg Rayara (UFPR), Luma Andrade (UNILAB), Alessandra Primo (UFRGS), Sofia Favero (UFRGS), Viviane Vergueiro (UFBA), a saudosa Fran Demétrios (UFRB), Dani Balbi (UFRJ), Alicia Kruger (UEPG), Bia Bagagli (Unicamp), Letícia Caroline Pereira do Nascimento (UFPI), Dodi Leal (UFSB/USP), a saudosa Leilane Assunção (UFRN), Amara Moira (Unicamp), Sara Wagner York (Uerj), Florence Belladona Travesti (UFRRJ), Izzie Madalena Santos Amancio (UFPR), Agnan Siqueira de Oliveira (/UFPR) e tantas outras.

A profusão e emancipação desses corpos amplia o diálogo com a universidade acerca da transexualidade, travestilidade e transgeneridade. A partir de todo esse contexto e de uma realidade em que o silêncio também se faz ouvir, precisamos avançar. A internet nas últimas décadas tem uma estética mutante, em que a plasticidade e seus usos são transformados conforme a evolução da tecnologia se constitui. O ciberespaço não se materializa apenas com a máquina, e muito menos se neutraliza na plataformização; ele se transforma e ressignifica conforme o habitar se instala, ou seja, a internet habitada por seres humanos que produzem se autoriza e constitui comunidades e redes sociais.

Para Santos (2014, 2019), a cibercultura é a cultura contemporânea que revoluciona a comunicação, a produção e circulação em rede de informações e conhecimentos na interface cidade-ciberespaço. Logo, novos arranjos espaçotemporais emergem e com eles novas práticas educativas. Santaella (2021) atribui à cibercultura todas as formas de produção de linguagem e interações comunicativas que proliferam no ciberespaço.

No que diz respeito ao ciberespaço, Santaella (2021, p. 14) observa que “mesmo que deixemos de lado o uso, antes tão frequente, do termo ‘ciberespaço’, é preciso reconhecer que o ciberespaço está tomando conta de todo o espaço que ocupamos, a ponto de não nos darmos mais conta de quando ou onde entramos nele ou saímos dele, pois, na maior parte do tempo, estamos on/off ao mesmo tempo”. Santos destaca que esse ciberespaço é a “internet habitada por seres humanos” (Santos, 2019, p. 25).

A partir das conceituações dessas autoras, podemos perceber que a cibercultura, como cultura estabelecida na contemporaneidade, precisa ser entendida como um momento em que a inovação das nossas ações sobre e com o mundo precisam ser repensadas, ou seja, inovar e produzir novas possibilidade de atos a partir de modelos existentes é uma urgência, para que não continuemos em uma zona perigosa de subalternização. Esse posicionamento corrobora um novo olhar sobre as formas de se estar e viver a cibercultura.

Pensando a respeito do cotidiano das redes, Certeau (1994, p. 31) afirma que o olhar não pode estar apenas sobre o “cotidiano que nos é dado a cada dia, mas sim [sobre] todos os movimentos, complexos e subliminares, que nos prendem intimamente”. Partindo desse olhar sensível, percebemos na rede social online Instagram uma grande insurgência de corpos trans e travestis se apropriando do espaço, dialogando com seus praticantes e construindo autorias e um campo multirreferencial de debates que vão além das questões que direcionam o gênero e a sexualidade.

As praticantes e a epistemologia trans

Com a bricolagem epistemológica e plural das praticantes, optamos por nos apropriarmos desse conceito para movimentar o olhar sobre a pesquisa, pois a prática e o movimento são constantes em uma metodologia etnográfica. Portanto, definiremos essas participantes como “praticantes culturais”, visto que, por meio das práticas em suas “redes de subjetividades” (Santos, 1995, apud Oliveira; Alves, 2002), seus atos e ações precisam ser sentidos e compreendidos dentro da multiplicidade de saberes praticados. Elas também devem ser compreendidas como “praticantes da vida cotidiana” (Certeau, 2014).

Fizemos a opção pelo termo “dissidências de gênero” corroborando o que York (2020, p. 29) determina como parte do seu “corpo travesti”, assim como no cotidiano escolar (em todos os seus níveis). Com Jesus (2016, p. 219), questionaremos a forma pela qual o conhecimento cis é produzido na academia quando se discutem os “processos de criação sob perspectivas de dissidências”. Colling (2017) diz que tem usado a expressão “dissidências” em contraposição à ideia de “diversidade sexual e de gênero”, já bastante normalizada, excessivamente descritiva e muito próxima do discurso da tolerância, ligada a uma perspectiva multicultural festiva e neoliberal que não explica como funcionam, como são produzidas e como se cristalizam as hierarquias existentes na tal “diversidade”.

Então, a partir dessa percepção de sujeitos dissidentes, iniciamos um trabalho investigativo no Instagram5, rede social online com foco no compartilhamento de fotos e vídeos entre seus usuários, nos apropriando da metodologia da etnografia online.

Etnografar no digital é um método de investigação que permite ao pesquisador acompanhar e registrar nos espaços digitais constituídos em rede, mediados por dispositivos de interação e comunicação, os movimentos, rastros e ações dos sujeitos praticantes da pesquisa. Nesse sentido, as seguintes praticantes participaram do processo: professora doutora Alessandra Primo, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); professora, mestra e doutoranda Sara Wagner York, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj); a ativista Bruna Benevides, da Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra); e a professora Jô Alves, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).

As nossas praticantes convergem em práticas formativas na rede, mas cada uma delas em sua própria intensidade; e é justamente nessa relação com as redes que realizamos o mapeamento e diário online6. O referido mapeamento buscou compreender como nossas praticantes se autorizam no digital e promovem práticas formativas a partir das suas experiências, formações, militâncias e ativismos.

Juntamente com o processo de criação de autorias formadoras em rede, precisamos ampliar o debate para questões que norteiam as epistemologias trans como campo teórico do saber e elemento constituinte do fazer ciência. É fundamental destacar o texto “Manifestações textuais (insubmissas) travesti” (2020), lugar de autorização intelectual em que Sara Wagner York, Megg Rayara Gomes Oliveira e Bruna Benevides discutem cientificamente as incoerências do ato de pesquisar com o corpo travesti.

De acordo com York, Rayara e Benevides (2020), esse manifesto, nos moldes de outros, busca apresentar, a partir de um pensamento travesti, caminhos atravessados pelo transfeminismo e transativismo, para um futuro travesti, marcado pela luta, pelo afeto e pela presença dessas vidas e práticas (transformadoras) em todos os (anti)estratos sociais que operam com o poder da negatividade.

Nesse sentido, buscaremos dialogar constantemente com todas as propriedades discursivas desenvolvidas por nossas praticantes, assim como todas as pesquisadoras trans e travestis que diariamente lutam e habitam não-espaços e entrelugares na universidade. Compartilhamos com Berenice Bento (2011) a necessidade de se apropriar do “Nós”, pronome que performatiza a força interpelativa de uma coletividade, em pesquisas sobre a travestilidade. E quem fala por mim, incluindo-me nesse “nós”, termina por me visibilizar.

Se NÓS, travestis, fazemos o que quisermos com nossos corpos para afirmar quem somos, não duvidem do que somos capazes de fazer para chegar aonde queremos. Largaram nossas mãos, apagaram nossa história, retiraram nossos nomes, identidade e direitos. Negaram nossa humanidade. Mesmo assim, nós fizemos aquilo que a sociedade deseja e rejeita, pois reivindicamos uma liberdade, de ser e existir, de desafiar os limites do corpo e da sexualidade que escapa ao controle, denunciando a opressão colocada sobre aqueles que se curvam diante da cisgeneridade compulsória sem contestá-la (YORK; RAYARA; BENEVIDES, 2020, p. 6).

Das “Manifestações Travesti” a Fran Demétrios (2019), em meio à necessidade de silenciar as pesquisadoras trans e travestis que atuam na temática de gênero e sexualidade, percebe-se a necessidade de se construir um debate qualificado dentro e fora da universidade acerca desses temas. Articulados a esse posicionamento, precisamos repensar nossas práticas que segregam o corpo, o gênero e a intelectualidade, visando à construção de espaços de diálogo que reflitam a complexidade desse campo de estudos. Articulados às necessidades da população que acessa a universidade, por um sistema que denominamos neste Corpos, gêneros e sexualidades como “pinga-pinga”, aos poucos, lentamente corpos dissidentes ocupam cadeiras e se tornam os primeiros, os segundos, os terceiros, em um lapso temporal gigantesco.

Portanto, situaremos a importância da autoria em rede desses corpos dissidentes, compreendendo, a partir de Bakhtin (2012, p. 310), que: “[...] na autoria [... sempre há] algo individual, único e singular, e nisso reside todo o seu sentido (sua intenção em prol da qual ele foi criado)”. Então, será nessa particularidade de cada uma das nossas praticantes que desenvolveremos a noção de etno(queer)hipergrafia, respeitando a singularidade de cada autoria construída na rede.

Aspecto metodológico do estudo: etno(QUEER)Hipergrafia

Inicialmente, vamos apresentar os conceitos que formaram e atualizaram este método de pesquisa dentro do GPDOC/UFRRJ. A partir do campo de pesquisa, a etnografia se estabeleceu como prática e método, porém, com o encontro da teoria queer e toda necessidade de avançar nos estudos da transgeneridade, percebemos que parte dos estudos queer não daria conta de conversar com a proposta de uma etnografia de praticantes trans. Assim, organizamos toda uma construção teórica a partir da dissidência de gênero. Não obstante, decidimos manter o queer por se tratar de uma referência importante para a divulgação científica da prática.

Nesse sentido, o queer7 demarcado nesta etno(queer)hipergrafia se estabelece como um marcador social de pessoas queer contribuindo para a construção de ciência, queer citando queer, queer pesquisando sobre queer. Dialogamos e bricolamos com Viviane Vergueiro (2015), que em suas pesquisas sugere que queerizar significa uma sabotagem epistêmica, uma fechação, um babado, buscando romper com as resistências nos “cistemas” acadêmicos, corroborando com o que Ranniery (2016, p. 333) denomina “possibilidades de queerizar” - uma designação esquisita, diga-se desde já - caminhos de investigação em currículo, gênero e sexualidade, a partir dos itinerários de um trabalho de pesquisa que se apresenta mais difuso, confuso e plural do que se poderia esperar.

Parte da antropologia, a etnografia foi criada como forma de estudo cultural por meio de uma imersão profunda no campo estudado. Decorrente dessa metodologia, a etnografia virtual, ou netnografia, é um ramo da etnografia que se propõe a acompanhar espaços virtuais de interação e comunicação mediados por computadores (Colacique, 2018, p. 34). Nesse sentido, a etnografia virtual (Hine, 2000), também conhecida como webnografia, ciberantropologia, netnografia, etnografia digital, entre outras denominações, estuda as práticas sociais na internet e o significado delas para os participantes. Ao bricolar com o conceito de Hine (2000) para etnografia virtual, Lewis (2016) observa que há divergências quanto à utilização do termo, e nós, talvez para confirmar isso, neste texto utilizaremos “etnografia online”.

De acordo com Kozinets (2006), a netnografia funciona como um multimétodo, ou seja, a escolha dos métodos utilizados depende das questões de pesquisa consideradas e dos pontos fortes do pesquisador. Ainda de acordo com esse autor:

A investigação netnográfica realizada por Langer e Beckman (2005), com Askegaard, que envolvia quadros de avisos on-line, e-mail, entrevistas pessoais e literatura e pesquisa de arquivo de mídia, é um bom exemplo do tipo de método multimídia multifacetado, estudo que caracteriza etnografia e netnografia. Tudo o que pode ser necessário para que uma investigação seja netnográfica (e que, por exemplo, diferencie uma pesquisa usada como parte de uma netnografia de uma pesquisa on-line que não era) é que os dados, a coleta deve ser analisada para entender os consumidores da comunidade e cultura on-line, os contextos em que estão inseridos, e não que a análise seja conduzida de forma que a retire do contexto e apresente os consumidores ou suas práticas como representantes mais gerais de um grupo mais amplo ou fenômeno mais universalizado (KOZINETS, 2006, p. 132).

Para Angrosino (2009), na etnografia virtual a comunicação eletrônica se baseia na palavra escrita ou em imagens. Para Oliveira (2010, p. 104), “as relações, interações e mediações que se estabelecem no espaço virtual adquirem especificidades que devem ser levadas em consideração no momento de sua coleta e análise em pesquisas científicas”. Ao pensarmos em construir uma etnografia queer, importantes métodos, abordagens e técnicas precisam ser analisados, entre eles o local a ser etnografado, os sujeitos, a situação, o ambiente e a linguagem a ser analisada. No campo da etnografia, a bricolagem surge como um dos importantes mecanismos analíticos.

Ressalta ainda Kozinets (2006) que essas técnicas incluem projeção, análise histórica, análise semiótica, análise visual, análise musical, pesquisa-trabalho, análise de conteúdo e qualquer outro mundo de especialidades, bem como técnicas óbvias de observação.

Na posição de etnógrafos, entramos no campo de pesquisa que consistia em um (ciber)espaço cheio de possibilidades. Em um primeiro momento e ainda buscando compreender a pesquisa, mergulhamos em duas redes sociais online: Facebook e Instagram8. Para tentar compreender os movimentos etnográficos nas redes sociais, recorremos a princípio ao trabalho de Christine Hine (2004) sobre a “etnografia virtual” e às premissas da base analítica que acompanharam o desenvolvimento das tecnologias de comunicação em rede, para desembocar em seu recente estudo, o qual discorre sobre a “etnografia da internet” (HINE, 2005).

O ciberespaço, para Santos (2019, p. 26), “é um conjunto plural de espaços mediados por interfaces digitais, que simulam contextos dos mundos físico e das cidades, suas instituições, práticas individuais e coletivas já vivenciadas pelos seres humanos”. Ele não está apartado da cidade, e, em diálogo com Lemos (2010), entendemos que o praticante digital circula em ubiquidade pela cidade e nos “territórios informacionais”, que são os espaços produzidos socialmente e redimensionados pelas tecnologias de comunicação.

Partindo desse contexto e percebendo que os territórios informacionais, nesse caso as redes, produziam conteúdos de qualidade, autorias e corporeidade diversas, iniciamos uma investigação que buscava estabelecer conexões capazes de contextualizar com os dilemas da pesquisa, cujo objetivo era compreender como pesquisadoras trans e travestis desenvolviam suas autorias no Instagram.

Nesses movimentos para compreender as peculiaridades e entrelinhas da etnografia de cada praticante, os progressos da compreensão se tornavam incompreendidos, em razão das diversas e plurais facetas das práticas em rede das pesquisadoras. Morin (1997, p. 93) nos lembra que “o problema da compreensão se tornou crucial para os humanos. E, por este motivo, deve ser uma das finalidades de qualquer processo”, pois a comunicação não garante a compreensão.

A partir da conexão com Edgard Morin, bricolamos com António Nóvoa em um texto denominado “Carta a um jovem investigador em educação”, momento em que o autor nos apresenta o conceito “fronteira”, pontuando-o como o lugar do diálogo e dos encontros (Nóvoa, 2015, p.16).

A fronteira e a compreensão são o projeto subsunçor por trás da etnografia, pois elas estabelecem a produção de conhecimento para além dos limites da ciência única e colonizadora, não esquecendo que “grandes descobertas foram feitas por acaso, mas que o acaso nunca é acaso, favorece sempre os olhos preparados para ver” (Nóvoa, 2015, p.16).

O início da etno(queer)hipergrafia aconteceu no meio da pandemia da covid-19, e, nessa interrupção da presencialidade, os movimentos no digital se tornaram mais constantes e rotineiros. Ao perceber que o mapeamento se achava nesse lugar de encontros entre os territórios, cidade e ciberespaço, a etnografia avança na fronteira, rompendo com os limites da criação, autorização e percepção dos dilemas.

O pesquisador, diante de seus dilemas, implicações e questões, forja dispositivos de pesquisa e formação, mediados pelo digital em rede, para ir ao encontro dos praticantes culturais e assim com eles produzir dados de pesquisas que culminarão nas noções subsunçoras, que são os achados de pesquisa (Santos, 2019, p. 112).

De acordo com Nóvoa (2015, p. 17), o “dilema de fato só se resolve no dia em que percebemos que não há texto perfeito, nem definitivo, no dia em que sentirmos, na nossa escrita, que temos alguma coisa importante e de significativo para partilhar com os outros”.

A relevância da etno(queer)hipergrafia estava nas autorias daqueles corpos que gritavam pela necessidade de existir e de ter voz, mesmo que essa ocupação se desse no digital. As autorizações, autorias, saberes e formações emergiam a todo o momento nas mais diversas interfaces, e essas histórias precisam ser contadas. Então, neste lugar em que nos articulamos como aliades, resolvemos dar voz ao dilema.

A ruptura da autoria acontece a partir do outro e das suas demandas e necessidades. A compreensão de autoria para Ardoino (1998) está associada à aquisição de uma autonomia legítima de seus atos. De forma mais pontual, converge para:

[...] a intenção e a capacidade conquistada de tornar-se a si mesmo seu próprio coautor, de querer se situar explicitamente na origem de seus atos e, por conseguinte, dele mesmo enquanto sujeito. Ele reconhece, dessa forma, a legitimidade bem como a necessidade de decidir sobre certas coisas por ele mesmo. Sem ignorar, também, os determinismos sociais que interferem necessariamente com ela (ARDOINO, 1998, p.28).

A autorização, segundo Macedo, Gallefi e Pimental (2016, p. 124), é o “processo que se configura na condição do sujeito se constituir autor de si mesmo”. Tal processo nos faz viver, por consequência, a autoria e a autonomização como conquistas ontológicas. Autoria, autorização, autorizar-se envolvem atos de transformação e resistência, principalmente quando muitos desses atos são silenciados e mantidos em um não local de existência.

Para Rosemary Santos e Edméa Santos (2012, p. 161), “a cibercultura é a cultura contemporânea estruturada pelas tecnologias digitais em rede e vem se caracterizando atualmente pela emergência da mobilidade ubíqua em conectividade com o ciberespaço e as cidades”. As autoras destacam que “a cultura contemporânea, associada às tecnologias digitais, cria uma nova relação entre a técnica e a vida social. Não podemos compreender os paradoxos, as potencialidades e os conflitos atuais sem compreender o fenômeno da cibercultura” (Santos, R.; Santos, E., 2012, p. 160).

Portanto, ao compreender as autorias de pesquisadoras trans como um fenômeno emergente da cibercultura, iniciamos uma investigação prévia, buscando entender como a comunidade LGBTQIA+9 explorava nas redes a interface mais utilizada, os temas mais discutidos e, principalmente, como a presença desses corpos no espaço online interagia com a sociedade.

A noção de autoria bricola com um grande tecido digital, o que inicialmente nos levou a perceber um cenário de autorias por atos, em decorrência do grande aglomerado de vozes digitais da comunidade LGBTQIA+, muitas das quais se constituíam em atos na e com a cidade, como, por exemplo, os movimentos ativistas LGBTQIA+ das mulheres trans/travestis e o impulsionamento da presença no online das associações que articulam as pautas da comunidade. Cabe destacar que esta investigação prévia e exploratória teve início na rede social Facebook, antes de avançar para o Instagram.

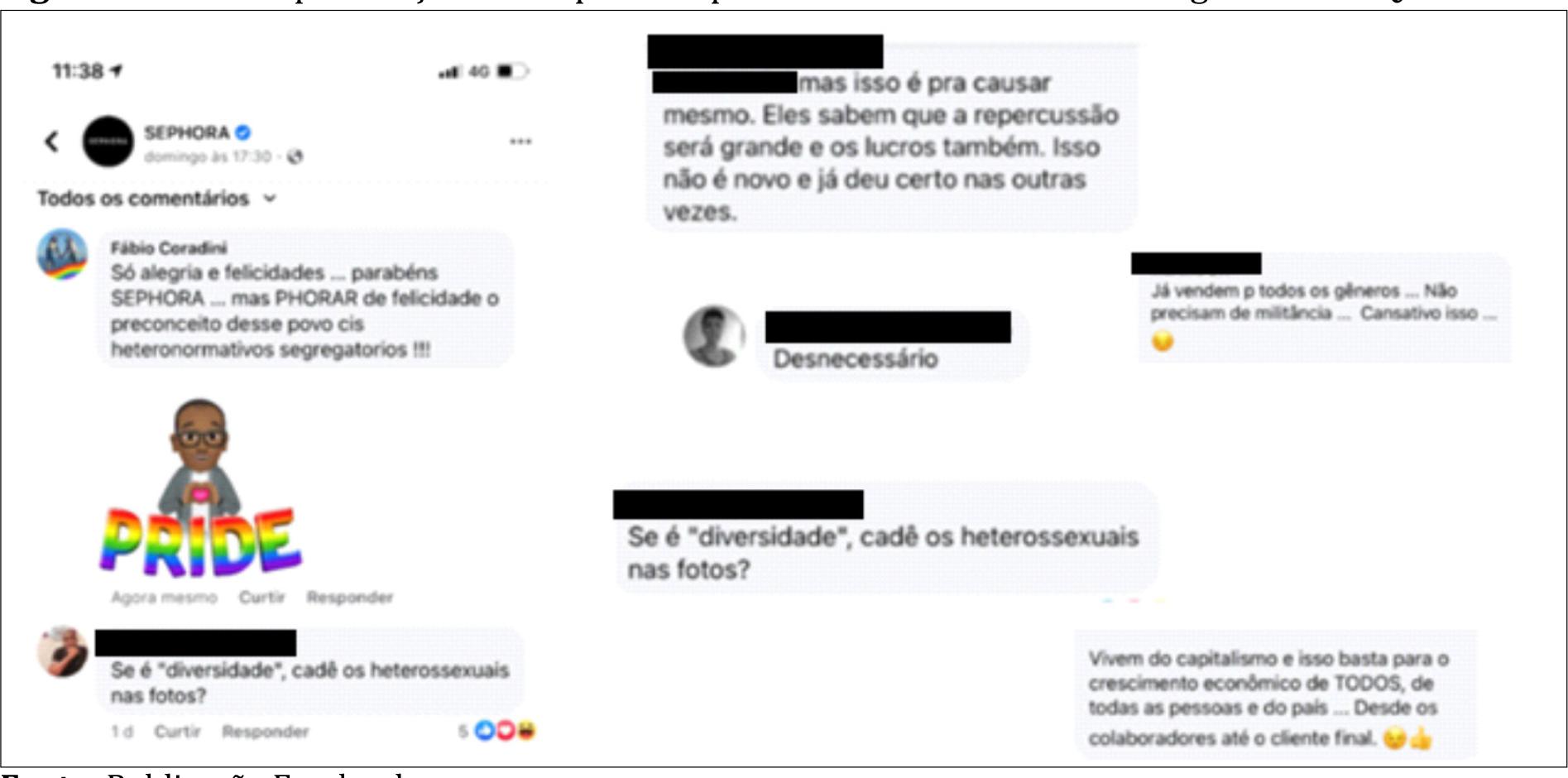

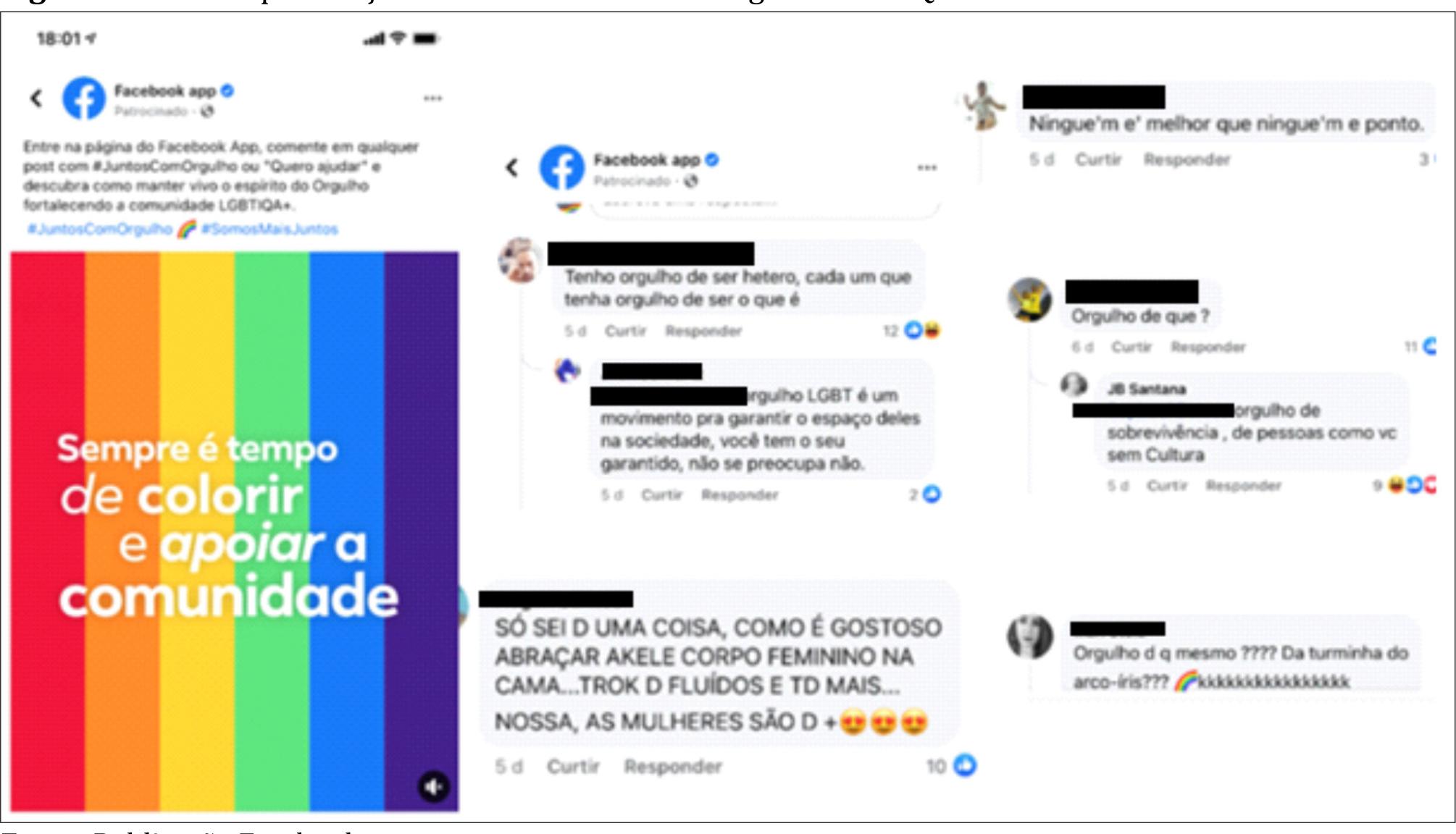

Vejamos as imagens a seguir, que apresentam uma sequência de postagens, retiradas por print no mês de junho do ano de 2021, próximo às comemorações do Dia do Orgulho LGBTQIA+, e retratam uma importante configuração para que se tenha um método etnográfico mapeando uma determinada rede social.

Teríamos nessa etnografia exploratória autorias?

A partir da análise e observação desses posts, os quais intitulamos “Autorias pelo orgulho LGBTQI+”, inciamos um segundo um movimento nas redes, buscando verificar como as personas LGBTQIA+ estavam se apropriando dos discursos de ódio, a favor ou desvafor, para a continuidade da construção de autorias em rede. Então, compreendendo que os “sujeitos de pesquisa não são meros informantes, são praticantes culturais que produzem culturas, saberes e conhecimento no contexto da pesquisa” (Santos, 2019, p. 20), mergulhamos com todos os sentidos na concepção científica da autoria na cibercultura.

De acordo com os dados da plataforma, atualmente, o Facebook conta com 2,94 bilhões de usuários ativos mensais, com um aumento de 3% a cada ano; porém, mesmo com números ainda impressionantes, ao aprofundar minhas análises, percebi que, mesmo com as possibilidades de criação de feeds10, stories11 e algumas outras funcionalidades para o usuário, as possibilidades de interação, ação e reação aos posts era menor e com uma velocidade que iria demandar mais tempo para registros e análises. Nesse sentido e para uma melhor contextualização dos métodos e das análises, decidimos direcionar o campo para a rede Instagram. Porém, cabe destacar que muitos posts dos usuários do Facebook estão vinculados ao Instagram por uma funcionalidade chamada “compartilhamento”, e, assim, em muitos momentos podemos perceber que o Facebook tornou-se um repositório de compartilhamentos do Instagram.

O Instagram foi criado por Systrom e Krieger em 2010 e, em poucos meses, se tornou um dos aplicativos mais promissores da App Store. Atualmente, a rede conta com aproximadamente 2 bilhões de usuários ativos mensais, sendo umas mais acessadas do mundo. De acordo com o histórico da rede Instagram, inicialmente a sua interface fez muito sucesso, pois previa a publicação de imagens proporcionalmente quadradas e com uma seleção restrita de filtros artísticos e clássicos.

Após o lançamento, o Instagram atingiu o auge da App Store em menos de 24 horas, despertando imediatamente a atenção de outros públicos, que se dividiam entre o Facebook e o Snapchat. De 2013 em diante, a plataforma introduziu os anúncios e a publicidade, liberando também o compartilhamento de fotos e vídeos em formatos mais variados. Duas grandes mudanças aconteceram no feed do Instagram, que contava com a postagem de fotos em formato de paisagem e retrato, e começava a disponibilizar a função boomerang. Após verificar o crescimento do Snapchat, o Instagram lançou os stories, um dos sucessos da plataforma, que permite aos usuários a publicação de vídeos de até 15 segundos e que desaparecem após 24 horas. E a evolução das funcionalidades avançou, com as transmissões de vídeo ao vivo e os famosos reels, que consistem na publicação de vídeos curtos e criativos, semelhantes às gravações da plataforma rival TikTok.

Mediante a percepção dos acontecimentos no Facebook e compreendendo que a nossa busca pelo fenômeno não emergia, toda a metodologia do trabalho foi alocada no Instagram, visando a analisar perfis de ativistas LGBTQIA+. Porém, uma postagem da professora Edméa Santos no Instagram da professora Alê Primo, que estava no meio de uma transição de gênero, evidenciou os próximos passos da pesquisa.

A partir desse insight investigativo, foram definidos importantes pontos da pesquisa, entre eles as praticantes e o fenômeno - Autorias de Pesquisadoras Trans e Travestis no Instagram. As praticantes foram escolhidas após profundo mergulho na etno(queer)hipergrafia e observação dos movimentos do campo da pesquisa.

Durante um tempo, pessoas trans foram objetos de pesquisa em vários campos do conhecimento. Destacamos “objetos de pesquisa”, pois essas pessoas não participam do processo autoral da pesquisa. Joyce Alves (2021) diz que, por conta da exclusão histórica, que impede que sujeitos trans acessem espaços sociais, não havia representações de travestis e transexuais na universidade, sobretudo na área da educação. No entanto, rompendo com os entraves cis-heteronormativos, paulatinamente algumas travestis e transexuais têm conseguido chegar à universidade, desestabilizando normas, padrões e propondo transepistemologias.

Quando buscávamos as praticantes da pesquisa, nos deparamos com outro movimento no Instagram, uma parcela de professoras doutoras e doutorandas, mestres e mestrandas trans/travestis estavam se apropriando das redes para se autorizarem a apresentar socialmente as suas narrativas de existência, de acesso e de permanência nos campos acadêmicos. Esse movimento despertou a investigação, porque as autorias se espalhavam pelo espaço online, em formas de fotos, stories, reels, vídeos, IGTV no Instagram, com grande compartilhamento em outras redes.

Assim, as seguintes praticantes e pesquisadoras trans/travestis deram corpo e altivez à pesquisa e são as pesquisadoras trans etno(queer)hipergrafadas:

Professora doutora Alessandra Primo, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) - Autoria pela Existência;

Professora doutora Joyce Alves, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) - Autoria para a Formação;

Professora mestra e doutoranda Sara Wagner York, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) - Autoria transmultirreferencial; e

Ativista e primeira mulher trans da Marinha do Brasil, Bruna Benevides - Autoria transpolítica.

Durante todo o processo de etnografia das pesquisadoras, mantivemos um diário online no Evernote12, registrando todos os movimentos das praticantes e desenvolvendo análise de dados. Cabe destacar que a pesquisa se deu no período de um ano de coleta de dados no Instagram.

Após a análise dos dados e identificação das autorias das praticantes, nos deparamos com mais um conceito a ser incorporado à pesquisa, a autoria na cibercultura.

O que seria, então, essa autoria na cibercultura?

De acordo com Veloso (2014, p. 109), a autoria

[...] é elaborada, nesse novo tempo, quando ele coloca uma voz própria, uma singularidade, um texto criativo, criando metodologias, bricolando práticas já experienciadas, propondo diferentes atividades que atendam aos diversos perfis dos alunos, lançando mão de recursos, de gêneros textuais em linguagens diversificadas. A autoria acontece quando o professor se abre para a inovação. Assim, a partir de atos autorizantes, se permite o exercício da autonomia, a ousadia tomada nos procedimentos da criação, de acordo com o contexto e as ocasiões que lhe são próprias.

O corpo é a nossa própria voz, com a sua singularidade e diversidade, seus atributos intelectuais e morais, os saberes científicos e da formação, as vivências e experiências, as dores e alegrias; todo esse conjunto de formas e (des)formas são as fronteiras que nos permitem liberar a autoria e rompem com as desautorizações. Autorizar-se na cibercultura é permitir que esse corpo se digitalize na sua mais pura essência e dialogue em uma relação do digital com a cidade, percebendo-se como sujeito real e virtual.

As escritas na rede nos permitiram uma nova atualização do método, momento em que chegamos ao termo “etno(queer)hipergrafia”. De acordo com Maddalena (2020, p. 204), “a escrita, uma das maiores invenções da humanidade, vem sofrendo fortes mudanças na cibercultura, nossa cultura contemporânea”. Santaella (2013) afirma que a convergência de mídias conectada ao hipertexto fundou a linguagem da hipermídia, trazendo inúmeras possibilidades narrativas, combinando texto digital, emojis, hiperlinks, geolocalização, gifs, memes, imagens, fotografias, sons, hipervídeos, música, entre outros recursos.

Para Maddalena (2020), é nessa linguagem que escrevemos, inventamos mundos e trocamos muitas das mensagens no nosso cotidiano. Cada dia somam-se novos fenômenos que afetam as formas de ler, escrever e entender o contexto que habitamos. Durante a etno(queer)hipergrafia, pudemos perceber como as histórias de vida e formação das praticantes dialogam com a sua caminhada acadêmica, pois escrever de si e para si é um ato político; e nas redes, mais que político, é um elemento de libertação e afirmação da existência.

O conceito de hiperescrita de si reflete-se nesta pesquisa, pois estávamos investigando uma experiência na escrita de vida no digital, um rastro online que não poderá ser apagado. Assim é inevitável desconsiderar o presente no ato de narrar uma história pessoal, já que as interferências do próprio tempo, o contexto e as práticas do cotidiano são marcantes no consciente e no inconsciente de cada narrador (Maddalena, 2020).

Ao etno(queer)hipergrafar um corpo dissidente, conseguimos perceber todas as narrativas de vida que levaram àquele local. Para Josso (2004), a tomada de consciência sobre o processo experiencial/formativo é fundamental, destacando a importância da narrativa. A arte de narrar experiências e vivências, que parte do pensar sobre as experiências, pode promover uma conscientização do processo formativo.

É a partir do narrar a vida e formar o outro que o conceito se funde nesta pesquisa, tornando o processo singular, único e autoral. Etno(queer)hipergrafar se torna neste momento o método de registro da vida, da formação e das experiências em hiperpotência na rede, permitindo a construção de um campo de pesquisa sensível, onde, pelas análises das hiperescritas, as práticas culturais serão fundantes na hipermídia, valorizando uma escrita digital tendo como “base a contação de histórias, sejam histórias de vida, experiências, ficções ou invenções” (Maddalena, 2020, p. 211).

Em cada autoria das nossas praticantes, a vida é a resistência.

Considerações finais

As reflexões em torno do método etno(queer) hipergrafía, utilizado e atualizado na análise de dados das praticantes no Instagram, se pautam pelas formas de abjeções da vida, principalmente quando não se escolhe ser abjeto, pois a existência já está marcada por isso. Os silêncios, na abjeção, nos não lugares e nas entrelinhas, são brados, se articulam, e sua fonética é de ruptura do normal binário, heternormativo e cisgênero.

Nesta pesquisa, as autorias na cibercultura, surgem mergulhadas nas dores das praticantes, nas primeiridades, nas ocupações sociais de seus corpos e nos dilemas da investigação. Compreendemos que nesta etnografia, as comunicações, linguagens, mídias e hiperescritas, se apresentavam como uma polifonia de sons e estéticas, ecoando nas redes potentes “vozes digitais”. Mas também, foi no silêncio das redes, que nos conectamos aos barulhos, brados, falas, palavras, rumores, berros, boatos, clamores, que juntos permitiam a expansão da autoria e da representatividade dessas cientistas trans.

A cena sociotécnica contemporânea se articula com toda essa efeverscência, principalmete porque a internet se constitui em um espaço para “todos”, onde a navegabilidade se conecta ao território, permitindo o alcance de vozes muitas vezes mobilizadas em suas bolhas. Por isso, tornou-se fundamental que esta pesquisa demarcasse a importância das pesquisadoras trans e travestis, que alavancam pelas suas vozes e vidas o direito de estarem na ciência e serem reconhecidas. Ser dissidente não é se tornar excluído, mas simplesmente demarcar uma existência fora na binaridade.

Portanto, ao etno(queer)hipergrafar pesquisadoras trans e travestis, detentoras de intelectualidade acadêmica e que habitam espaços de disputa cisgêneros, permitimos que este trabalho e nossa pesquisa se constituam como um disparador para pensarmos e refletirmos sobre o que estabelecemos como (não) lugares. Ao compreendermos que as autorias dessas praticantes culturais atravessam a sociedade, enquanto núcleo da existência humana, o não lugar, o entrelugar ou a inexistência dele, não poderá mais prosperar.

Por mais autorias e epistemologias trans e travestis.