Introdução1

Na era da crescente interconexão global, impulsionada pela cultura digital e as tecnologias digitais que continuamente trazem novas comodidades para nossa vida social, a internacionalização emerge como um movimento de fortalecimento dos processos de globalização. Esta dinâmica transcende para o campo educacional, adquirindo maior relevância a partir da década de 1990, quando as discussões sobre a internacionalização da educação superior passam a ocupar o centro do palco global (Morosini, 2006), intensificando a ideia de uma sociedade global do conhecimento (Zgaga, 2015).

Um importante marco no processo de internacionalização do ensino superior ocorreu com a assinatura do Tratado de Bolonha em 1999, envolvendo 29 países europeus. Este tratado, impulsionado por razões financeiras, visava fortalecer a competitividade econômica da União Europeia e tornar o ensino superior mais atrativo na Europa. Isso levou à criação de um sistema de ensino superior que promoveu a mobilidade de estudantes, professores e trabalhadores, mantendo padrões elevados de qualidade e equivalência de créditos (Marques; Agustí, 2012).

A União Europeia reconheceu a importância da educação e da possibilidade de mobilidade estudantil para uma melhoria na qualidade de vida dos cidadãos e sua posição global. Com isso, o Tratado de Bolonha foi lançado visando preparar os estudantes para a sociedade baseada no conhecimento, e tentando também atrair estudantes de todo o mundo (Bianchetti; Magalhães, 2015). O Espaço Europeu de Educação Superior foi criado para unificar práticas acadêmicas, incentivando a mobilidade e a integração regional. Isso impulsionou uma estratégia complexa de internacionalização do ensino superior, que alcançou sucesso parcial devido à sua evolução constante (Marques; Agustí, 2012).

Segundo Arana, Pereira e Peres (2021), é a partir dos anos 2000 que, na América Latina, ganham força ações de cooperação internacional entre universidades, como desenvolvimento de pesquisas em conjunto entre instituições de ensino, promoção de intercâmbio de docentes e constituição de redes como a Rede Ibero-americana para Acreditação da Qualidade da Educação Superior (Iaces) e União das Universidades da América Latina e do Caribe (Udual) - embora factualmente a internacionalização da educação superior na América Latina tenham dado seus primeiros passos na década de 1950, quando famílias da elite social enviaram seus filhos para estudar em países estrangeiros, principalmente na Europa.

Para melhor compreender os desdobramentos do processo de internacionalização no campo educacional, é preciso preliminarmente definir o vocábulo. Ainda que as ideias de intercâmbio, mobilidade estudantil, e redes internacionais de cooperação acadêmica possam participar do entendimento do que vem a ser internacionalização, elas não esgotam o termo. Com a variedade de conceitos e perspectivas que orbitam o tema da internacionalização, não se verifica consenso estabelecido na literatura para sua definição. Vale dizer, ainda, que o vocábulo traz consigo complexidades e particularidades a depender da corrente teórica adotada, o que pode gerar mal-entendidos quando os aportes teóricos empregados não estão claros.

Abrimos, então, a tarefa de conceituar o termo internacionalização, com a definição dada por Knight (2020). A autora elucida internacionalização como um importante “processo de mudança” evolutivo e multifacetado, que impacta e molda a educação superior na medida em que esta se transforma e é transformada para adaptar-se aos novos desafios do século XXI. Nesse sentido, Knight (2020, p. 24) define internacionalização no campo educacional como “o processo de integração de uma dimensão internacional, intercultural ou global, nas finalidades, nas funções ou na oferta de instituições ou sistemas de educação pós-secundária”, em que as dimensões “internacional”, “intercultural” e “global” traduzem a amplitude marcante do processo de internacionalização que se faz necessário salientar. Já as palavras “finalidades”, “funções” e “oferta” foram escolhidas pela autora para destacar a relação da internacionalização com a educação geral, o sistema de ensino nacional e programas de educação em uma dada nação.

A princípio, essa definição aponta um caminho para o discernimento almejado. Todavia, Knight (2020) reconhece que há muito mais em jogo quando se discute internacionalização e declara que essa definição busca propositalmente ser neutra por empenhar-se em descrever objetivamente um fenômeno que é universal.

No contexto da discussão que elaboramos neste trabalho, a internacionalização da educação superior é vista como um processo que envolve uma série de atividades internacionais, como a mobilidade acadêmica de estudantes e professores, parcerias e projetos internacionais, e o desenvolvimento de programas acadêmicos e iniciativas de pesquisa com dimensões internacionais (Knight, 2004; Barbosa; Neves, 2020). A conceituação ainda é reforçada por Wit et al. (2015, p. 29) ao discutir sobre uma dimensão intencional deste processo:

O processo intencional de integrar uma dimensão internacional, intercultural ou global no propósito, nas funções e na oferta da educação pós-secundária, a fim de aprimorar a qualidade da educação e da pesquisa para todos os estudantes e funcionários, e também de contribuir de forma significativa para a sociedade (Wit et al., 2015, p. 29, tradução nossa).

Knight (2018, p. 103) analisa que a necessidade de uma definição surge com a intenção de descrever um fenômeno universal, porém, sujeito a diferentes propósitos e resultados de acordo com os indivíduos interessados e com contexto específico. Assim, destacamos a ênfase no aspecto intencional da internacionalização, o qual permite direcionar a atenção para as políticas, ações institucionais e estratégias voltadas a essa finalidade.

Ao analisar as características da internacionalização, tanto no passado quanto na atualidade, é possível discernir a evolução do processo de internacionalização no ensino superior ao longo do tempo (Barbosa; Neves, 2020). Conforme elucidado por Knight e Wit (2018), a internacionalização do ensino superior era concebida no passado principalmente como cooperação internacional, intercâmbio estudantil, estudos no exterior, parcerias de pesquisa, cooperação entre duas nações, educação multicultural, entre outros elementos afins. Contudo, nos dias atuais, a internacionalização é abordada em temas mais amplos e, em alguns casos, até mesmo conflitantes. Dentre esses temas, podemos citar a globalização, a regionalização, as classificações globais, a aquisição de habilidades internacionais, as duplas titulações, a cooperação internacional, as redes de pesquisa, as universidades virtuais, os conglomerados educacionais, a criação de campo internacionais, dentre outras práticas que se alinham a este contexto.

Faz-se necessário, então, encaminhar a problemática da discussão para reconhecer que esse fenômeno adquire diferentes sentidos, propósitos e impactos a depender das partes interessadas. Apontaremos essas questões logo mais adiante.

Este trabalho propõe-se a debater, no cenário educacional brasileiro, estratégias e perspectivas adotadas na internacionalização na área da educação. Para isso, dividimos o texto em cinco seções. Na primeira, a Introdução, contextualizamos o tema. Na segunda seção, intitulada Educação Superior e Internacionalizações: perspectivas norte e sul e o Brasil nesse contexto, apresentamos perspectivas e possibilidades de internacionalizações, problematizando os interesses políticos e econômicos que as sustentam, e marcando a pluralidade do fenômeno discutido. As políticas de internacionalização no campo de formação docente no Brasil é a terceira seção e nela direcionamos o debate para o campo de investigação científica Formação de Professores, apresentando o panorama brasileiro de políticas e programas voltados para uma formação docente internacionalizada. Na quarta seção, Percepções sobre a internacionalização da educação no Brasil: cidadania global, um horizonte a perseguir, analisamos o levantamento de uma pesquisa anteriormente realizada e alguns dados cedidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (Unesco). Na quinta e última seção, Nem oito nem oitenta: um caminho pelo meio como alternativa para superar fronteiras, apresentamos nossas considerações finais, trazendo sugestões de temas para a continuidade do debate e defendendo uma internacionalização da educação superior ponderada pela divulgação e pelo desenvolvimento científico, capaz de fortalecer tanto as relações sul-sul quanto as relações norte-sul, desde que seu propósito final esteja em consonância com dois princípios: a formação de uma cidadania global e o respeito ao multiculturalismo e à diversidade.

Educação Superior e Internacionalizações: perspectivas norte e sul e o Brasil nesse contexto

Conforme já mencionado, a internacionalização da educação é um processo complexo, cuja concepção depende dos interesses das partes envolvidas. A epistemologia adotada na compreensão do fenômeno é determinante para analisar os sentidos, práticas e resultados atribuídos à internacionalização.

Em análise à constituição histórica das relações de poder das nações no mundo, reconhece-se um cenário global profundamente estratificado em matéria de recursos econômicos e, consequentemente, detenção de conhecimentos científicos e tecnológicos. A fim de nomear e caracterizar a conjuntura socioeconômica internacional, a ciência geopolítica define terminologias como Países de Primeiro, Segundo e Terceiro Mundos e Países desenvolvidos e Países em Desenvolvimento. Mais atualizadas presentemente, essas terminologias foram substituídas pela divisão Países do norte e Países do sul.

A divisão entre os países do norte e os países do sul é uma expressão da disparidade de poder, recursos e influência que permeia o cenário internacional. Países do hemisfério norte muitas vezes ditam as agendas globais, moldando as políticas. Isso pode refletir diretamente nas estratégias educacionais adotadas, influenciando o currículo escolar, os métodos de ensino e os objetivos da educação em geral. Contudo, “o sul” não é passivo em relação a essa dinâmica: muitos países do sul desenvolvem suas próprias abordagens educacionais, de forma a questionar, criticar e (re)pensar os modelos globalmente dominantes (Oliveira, 2018).

Portanto, a compreensão das dinâmicas entre norte e sul é fundamental para avaliar as tendências na educação e suas implicações políticas (Morosini; Dalla Corte; Guilherme, 2017). De acordo com os autores, no Brasil, a internacionalização do ensino superior é recente e concentra-se principalmente em práticas de mobilidade acadêmica e bolsas financiadas por órgãos nacionais, como a Capes e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). No entanto, essa mobilidade priorizou tradicionalmente países europeus e norte-americanos (Pontes Júnior; Abreu; Pereira Neto, 2023). É importante ressaltar, conforme já investigaram Miranda e Stallivieri (2017), a escassez de uma direção governamental uníssona na forma de política pública nacional para a internacionalização da Educação Superior no Brasil. Segundo os autores, o tema é conduzido, por vezes, pelas próprias universidades brasileiras, em um esforço de desenvolver projetos de colaboração internacional em pesquisas e intercâmbio de estudantes, porém de forma nem sempre articulada.

Recentemente, houve um aumento na concessão de bolsas para outras regiões, como África, Ásia, América do Sul e Oceania (Pontes Júnior; Abreu; Pereira Neto, 2023). Contudo, a mobilidade internacional na América Latina continua dependente das relações norte-sul e carece de estratégias sólidas de internacionalização (Pinto; Larrechea, 2018). Vale lembrar que o cerne da internacionalização não reside na mobilidade internacional, mas em como essa mobilidade pode ser explorada para aprimorar os programas de estudo e as experiências de aprendizado, em benefício de todos (Wit; Hunter, 2015). A internacionalização no ensino superior não deve ser encarada como um objetivo final, mas sim como uma abordagem estratégica destinada a aprimorar a educação acadêmica, promover a disseminação do conhecimento e servir como um veículo para a aproximação entre culturas, dentro do contexto de uma cidadania ativa, solidária e global (Gacel-Ávila, 2006).

Valores humanistas, como respeito à diversidade cultural, solidariedade e participação cívica, são fundamentais para uma internacionalização significativa (Cachapuz, 2020). Esses valores estão alinhados com os princípios da Unesco (2009) que também abrangem demandas como a facilitação da interlocução entre culturas e o estímulo ao desenvolvimento econômico (Morosini; Dalla Corte, 2018).

A mobilidade acadêmica em países do sul, incluindo o Brasil, está ligada aos fluxos migratórios contemporâneos e à integração regional (Sena, 2013). No entanto, as políticas de internacionalização ainda são influenciadas pelos países do norte (Pontes Júnior; Abreu; Pereira Neto). Autores como Sena (2013), Tavares (2016) e Knight (2018) enfatizam a importância de uma abordagem horizontal na internacionalização, em contraposição à relação histórica vertical norte-sul.

Sob a perspectiva de países emergentes, fundamentamos a importância de conceber e valorizar múltiplas culturas, além de reconhecer as diferenças intrínsecas entre sociedades do nosso planeta (Sena, 2013; Dalla Corte, 2017). Assim, emerge uma conscientização crítica sobre a persistência do “colonialismo” nas relações globais, em que os países do norte historicamente exerceram poder e influência sobre os países do sul. Essa dinâmica desigual foi muitas vezes marcada por relações historicamente construídas na exploração econômica e cultural, impondo uma visão unidimensional do conhecimento e da civilização.

Não analisamos, no entanto, a necessidade de um pensamento decolonial associado à ideia de rompimento com as políticas de internacionalização pensadas pelos países do norte. Reiteramos a desconstrução do colonialismo intelectual e cultural, permitindo que as epistemologias dos países do hemisfério sul também contribuam para a construção de conhecimento global. De acordo com Dalla Corte (2017), Sena (2013) e Tavares (2016), as estratégias de internacionalização no século XXI estão ancoradas na concepção de horizontalidade entre os países do sul, em contraposição à verticalidade histórica da relação norte-sul.

Corroboramos com Knight (2018, p. 64) ao pensar a internacionalização como um “processo de mudança” que tem em seu cerne perspectivas e anseios das instituições educacionais e não pode acontecer de forma “genérica”. Portanto, a adoção indiscriminada de modelos de internacionalização, desconsiderando os contextos locais, configura-se como um reforço da relação hegemônica a ser superada.

Pensando na perspectiva da internacionalização da educação superior brasileira na área de Educação, e mais precisamente, para a formação de professores, encaminhamos o debate para as questões das políticas educacionais para a formação de professores no Brasil e as práticas de internacionalização nesse campo.

As políticas de internacionalização no campo de formação docente no Brasil

No Brasil, a mobilidade enquanto prática de internacionalização da maioria dos estudantes é financiada por meio de editais, acordos e organizações, tanto públicas quanto privadas, de apoio à graduação e pós-graduação. As Instituições de Ensino Superior (IES) têm o papel fundamental de serem construídas e pensadas como espaços de produção e divulgação do conhecimento científico-acadêmico, fundamentadas na valorização e contribuição para pesquisas internacionais e a mobilidade internacional de acadêmicos (Costa; Canen, 2022). Nesse contexto, emergem perspectivas que impulsionam as políticas públicas de educação em nível nacional que se afastam de fundamentos puramente econômicos e políticos, e mostram-se mais com objetivos sociais e educacionais (Knight; Wit, 2018).

De acordo com Costa e Canen (2022), é responsabilidade das IES o fortalecimento da comunidade científica e da pesquisa brasileira, em detrimento de uma valorização exclusiva da mobilidade acadêmica internacional em si, sob pretextos econômicos e políticos. Isso não significa que fomentar a mobilidade internacional nessa visão não seja um benefício. Entretanto, corroboramos com Knight e Wit (2018) quando dizem que deve haver um equilíbrio com as motivações sociais/culturais dos estudantes e acadêmicos. Lembramos que a internacionalização tem potencial para contribuir com a valorização da diversidade ao criar um ambiente universitário que promove a colaboração entre diferentes pessoas, culturas e idiomas, tornando-a global.

O primeiro projeto de Cooperação Internacional da Capes já completa 44 anos e com resultados de uma trajetória de sucesso entre Brasil e França. Em informativo publicado em 2023 (Capes, 2023), foram contabilizados 77 acordos com diversas universidades, sendo 37 com projetos ativos, e mais de 1,3 mil pesquisadores brasileiros em cerca de 450 diferentes projetos de pesquisa.

Sob uma perspectiva socioeconômica, podemos avaliar a influência do Banco Mundial nos processos de reformas educacionais brasileiras vivenciadas desde os anos de 1990, mudando os rumos das políticas públicas educacionais adotadas nacionalmente (Mota Junior; Maués, 2014). Organismos como o Banco Mundial, Unesco, a Organização Mundial de Comércio (OMC) e a Organização para Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) têm orientado as políticas educacionais em países periféricos desde o final do século XX.

Deste modo, o Banco Mundial analisa a internacionalização educacional como um processo essencial para que o Brasil seja inserido em um contexto competitivo mundial (Oliveira; Grike; Todeschini, 2017). Nessa perspectiva, percebemos e alertamos para o perigo de uma abordagem puramente economicista da educação, em que há uma minimização da dimensão crítico-social quando priorizada uma formação de natureza tecnicista voltada para atender às exigências capitalistas globais do século XXI.

Neste contexto, analisamos a internacionalização da educação na formação docente por meio dos Programas de Cooperação Internacional de Formação de Professores da Educação Básica fomentados pela Capes e intitulados por ela de programas de capacitação de professores da educação básica pública. Os programas são ação conjunta entre a Diretoria de Relações Internacionais (DRI) e a Diretoria de Formação de Professores da Educação Básica (DEB) associados a universidades no exterior.

Os programas adotam duas estratégias: acordos bilaterais e parcerias universitárias entre diferentes países. A primeira está relacionada a projetos conjuntos de pesquisa entre brasileiros e estrangeiros ligados a programas de pós-graduação e a segunda diz sobre uma aproximação curricular entre as Instituições de Ensino Superior, conectadas por estudantes de graduação, pós-graduação e professores.

Até o momento, a Capes tem impulsionado cinco iniciativas de internacionalização do desenvolvimento docente. Estas incluem: o Programa de Desenvolvimento de Profissionais da Educação Básica no Canadá, o Programa de Desenvolvimento de Profissionais da Educação Básica na Irlanda, o Programa de Desenvolvimento Profissional para Professores de Língua Inglesa nos Estados Unidos (PDPI), o Mercosul Educacional e o Programa de Desenvolvimento Profissional de Professores Alfabetizadores em Portugal.

Conforme o Quadro 1, analisamos que o PDPI, que visa o desenvolvimento profissional de professores de Língua Inglesa nas escolas públicas brasileiras, teve início em 2010, nos Estados Unidos. Inicialmente o número de bolsas era limitado, mas, ao longo dos anos, houve um aumento significativo no número de participantes.

Quadro 1 Iniciativas Capes de internacionalização do desenvolvimento profissional docente (2019-2022)

| PROGRAMA | PAÍS DE DESTINO | ANO DE CRIAçÃO | EDITAIS | OBJETIVO* | Nº DE BOLSAS |

|---|---|---|---|---|---|

| Programa de Desenvolvimento de Profissionais da Educação Básica no Canadá |

Canadá | 2019 | 03/2019 31/2019 |

Capacitação de professores em efetivo exercício nas escolas públicas brasileiras, visando a aprendizagem do aluno e a gestão de sala de aula. | 204 bolsas - 102 para cada edital |

| Programa de Desenvolvimento de Profissionais da Educação Básica na Irlanda |

Irlanda | 2019 | 02/2019 43/2022 |

Capacitação dos profissionais que atuam na docência, na direção, coordenação ou supervisão pedagógica das escolas da rede pública de educação básica, por meio da realização de curso de especialização em educação. | 60 bolsas - 30 para cada edital |

| Programa de Desenvolvimento Profissional para Professores de Língua Inglesa nos Estados Unidos - (PDPI) |

Estados Unidos | 2010 | 52/2010 35/2011 44/2012 39/2013 19/2017 04/2019 30/2019 |

Capacitação de professores de língua inglesa, que estejam em efetivo exercício nas escolas públicas de educação básica, oferecendo curso intensivo nos Estados Unidos. | 2.601 bolsas. Respectivamente: 20; 50; 540; 540; 479; 486; 486 |

| Programa de Desenvolvimento Profissional de Professores Alfabetizadores em Portugal |

Portugal | 2022 | 17/2022 | Capacitação de profissionais da educação que atuam na área de alfabetização e que estejam em efetivo exercício nas redes públicas de educação básica, por meio do curso de aperfeiçoamento denominado "Alfabetização Baseada na Ciência (ABC)", promovido pela Universidade do Porto (FPCEUP) e Instituto Politécnico do Porto (IPP). |

100 bolsas em um único edital |

| Total | 2.965 bolsas | ||||

Fonte: Elaborado pelas autoras com base nos dados da Capes (2023).

* Optamos por deixar o termo “capacitação”, em vez de “formação”, pois é o termo usado pela Capes

Em 2019, foram lançados programas semelhantes na Irlanda e no Canadá, ampliando as oportunidades de desenvolvimento profissional para professores brasileiros. No entanto, a falta de menção a novos editais em cooperação com o Canadá após a pandemia levanta questões sobre a continuidade desses programas.

Embora a expansão dos programas de cooperação internacional pareça uma iniciativa positiva, e com potencial de contribuir com o desenvolvimento profissional de professores brasileiros, é necessário questionar algumas questões. A distribuição das bolsas e critérios de seleção variaram ao longo do tempo, o que pode gerar desigualdades no acesso a essas oportunidades. Além disso, é fundamental que esses programas sejam avaliados criticamente quanto à sua acessibilidade, igualdade de oportunidades e capacidade de adaptação a desafios como a pandemia de Covid-19. A partir dos editais, observamos que pandemia de Covid-19 impactou diretamente o cronograma e a a questão da robustez e da adaptabilidade das continuidade desses programas, o que levanta políticas de cooperação internacional.

Um outro ponto que chamamos atenção é o regional promovidas pelo Setor Educacional fato da Capes não ter editais de internacionalido Mercosul (SEM), cujo propósito é criar um zação com os países da América do Sul. Nesse espaço educacional compartilhado que coespaço, observamos iniciativas de integração necte a educação com a integração dos países membros. Sua missão é articular políticas que unam a educação e a integração do Mercosul, promovendo mobilidade, intercâmbio e uma identidade regional. O objetivo principal é “alcançar uma educação de qualidade para todos, com atenção especial para os setores mais vulneráveis em um processo de desenvolvimento com justiça social e respeito pela diversidade cultural dos povos da região” (Mercosul Universitário, 2015, p. 27).

Como levantado anteriormente, o cenário educacional evidencia a urgência de se pensar políticas públicas para este campo , envolvendo, assim, a Formação Continuada de Professores (Dri; Silva, 2019). Em novembro de 2011, foi estabelecido um acordo entre a União Europeia e o Setor Educacional do Mercosul, resultando na instituição do Programa de Apoio ao Sistema Educacional do Mercosul (Pasem). O propósito subjacente a este programa consistiu na concepção e implementação de medidas que contribuíssem para o aprimoramento da formação inicial e o desenvolvimento profissional dos docentes na região, com ênfase na elaboração e gestão de políticas públicas para a formação e o desenvolvimento profissional docente, no reconhecimento de estudos, na aquisição de competências linguísticas em espanhol e português como línguas estrangeiras, na alfabetização e na utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação para o ensino e aprendizagem, bem como no fortalecimento dos laços institucionais (Dri; Silva, 2019).

Apesar do encerramento do Pasem em 2016, o plano de ação do SEM entre 2016-2020 demonstra influência do acordo anterior no estabelecimento de políticas educacionais: estágios de intercâmbio entre professores dos países envolvidos no programa; concurso de experiências inovadoras; subvenções a redes; pesquisas e estudos sobre formação docente; e seminários regionais, fatos que evidenciam como a formação continuada tem se tornado elemento central na agenda das políticas internacionais e regionais para a educação (Dri; Silva, 2019).

De acordo com a o “Documento Convocatório de Equipes Conteudistas para o Desenvolvimento de Percurso Formativo sobre Cidadania Regional nas Condições Gerais do Mercosul”, publicado no site da Capes em março de 2022:

Esta proposta surge como forma de contribuir a um dos objetivos do Plano do Setor Educacional do MERCOSUL 2016-2020: “Gerar e disseminar conhecimentos, experiências e informações nacionais e regionais de interesse geral para os países participantes.” Também nasce da convicção de que a construção da região requer uma tarefa pedagógica que atribui centralidade ao papel do professor (PASEM; 2015). Com a melhoria da qualidade educacional como horizonte, é lançada a primeira proposta formativa organizada da CA-FD sobre o tema da cidadania regional (Mercosul, 2023, p. 1, tradução nossa).

Observamos que as políticas de Formação Continuada de Professores formuladas pelo Setor Educacional do Mercosul se apresentam como ações de facilitação do acesso de docentes a possibilidades de desenvolvimento profissional com qualidade, em conformidade com uma agenda internacional.

Em um contexto no qual as políticas de formação de professores ganham maior amplitude, identificamos, a partir da análise dos Programas de Cooperação Internacional de Formação de Professores da Educação Básica, contribuições positivas para o desenvolvimento profissional: vislumbra-se ampliação dos horizontes práticos docentes, possibilitando novas perspectivas para lidar com os desafios educacionais.

Neste contexto de políticas de internacionalização no campo de formação docente no Brasil, é importante considerar as motivações subjacentes a essas iniciativas. Embora a expansão dos programas de cooperação internacional pareça positiva, como já mencionado, ela levanta questões importantes sobre igualdade de acesso e adaptação a desafios como a pandemia de Covid-19. Além disso, a influência de organismos internacionais, como o Banco Mundial, na orientação das políticas educacionais do país deve ser vista com cautela, pois pode resultar em abordagens puramente economicistas que negligenciam dimensões crítico-sociais da educação. Além disso, a falta de editais de internacionalização com países sul-americanos contrasta com iniciativas de integração regional promovidas pelo Setor Educacional do Mercosul, destacando a importância de políticas que considerem a formação continuada de professores como elemento central na agenda educacional. Em resumo, enquanto esses programas têm o potencial de contribuir com o desenvolvimento profissional dos professores, é fundamental abordá-los de forma crítica e reflexiva, considerando seus impactos sociais, econômicos e regionais.

Percepções sobre a internacionalização da educação no Brasil: cidadania global, um horizonte a perseguir

Souza (2016), em sua dissertação de mestrado, publicada em 2016, mapeou os dados referentes aos processos de internacionalização fomentados pela Capes no âmbito do desenvolvimento profissional docente, trazendo a relevância dos programas gerenciados pela agência no sentido de garantia de acesso a formações continuadas para professores da educação básica. A participação em programas de formação no exterior exerce um impacto positivo no processo de internacionalização da educação básica. Isso ocorre porque a valorização dos educadores por meio desses cursos resulta em um aumento significativo da confiança e motivação dos educadores (Souza, 2016).

No entanto, compreender a internacionalização da educação não significa apenas reconhecer suas vantagens, mas também enfrentar os desafios que ela apresenta. No trabalho de Souza (2016) identificamos dados coletados e analisados sobre os projetos de internacionalização da Capes até o ano de 2016, nos quais é possível identificar que a saída para o exterior nos processos de desenvolvimento profissional se concentrou exclusivamente com destino a países do hemisfério norte: Estados Unidos (1.286), Portugal (168), Suíça (101), Inglaterra (99), França (55), Alemanha e Áustria (22).

Assim como Souza (2016), identificamos, também em nossa busca nos dados disponibilizados pela Capes, o estabelecimento de uma relação exclusiva entre Brasil e países do hemisfério norte. Nos editais mais recentes publicados pela agência, a internacionalização no sentido de desenvolvimento profissional docente tem ocorrido nos seguintes países: Estados Unidos, Irlanda, Portugal e Canadá, conforme demonstra a figura 1.

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Capes (2023).

Figura 1 Internacionalização fomentada pela Capes - Desenvolvimento Profissional (2019-2022)

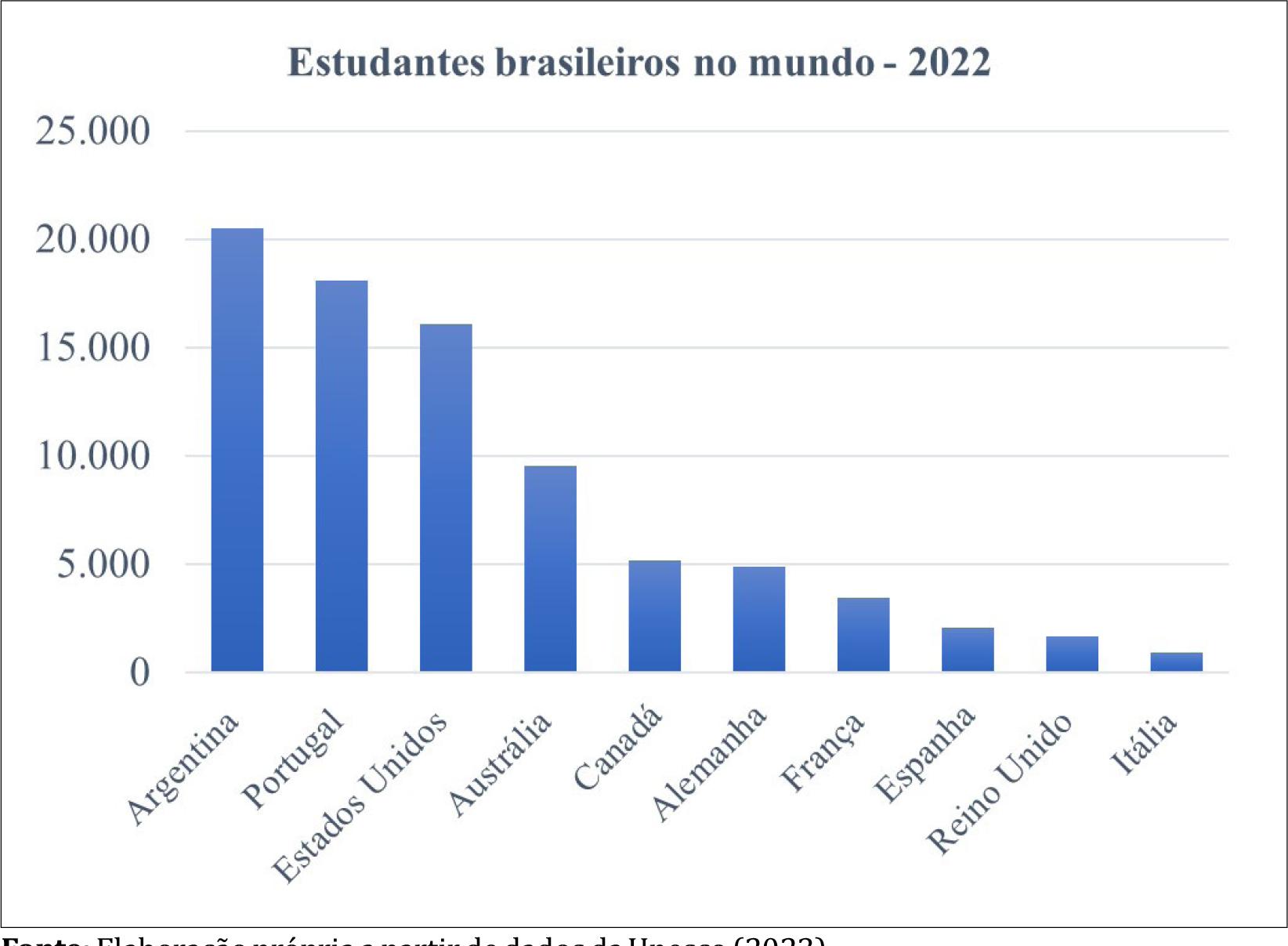

Dessa forma, compreendemos uma dependência excessiva de parcerias com países do norte como um desafio significativo a ser superado, especialmente ao considerar que, os números da mobilidade estudantil são discrepantes, tanto em número de alunos enviados e recebidos, quanto suas destinações. De acordo com os dados divulgados pela Unesco (2023), por meio da plataforma Global Flow of Tertiary-Level Students, os números alcançam cerca de 89 mil estudantes enviados para o exterior - sem distinção dos projetos de internacionalização por área; e recebe cerca de 22 mil estudantes. Notamos, no entanto, que ao passo que os brasileiros têm como destinos comuns Argentina, Portugal, Estados Unidos, Austrália, Canadá, Alemanha, França, Espanha, Reino Unidos e Itália (conforme mostra a figura 2), recebemos alto volume de estudantes da Colômbia, Angola, Peru, Paraguai, Bolívia, Guiné Bissau, Argentina, Haiti, Venezuela (conforme mostra a figura 1).

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Unesco (2023).

Figura 2 Destino de estudantes brasileiros nos programas de internacionalização - dados Unesco

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Unesco (2023).

Figura 3 Estudantes de internacionalização recebidos pelo Brasil em 2022 - dados Unesco

Morosini, Dalla Corte e Guilherme (2017) apontam uma tendência surgida no contexto brasileiro na última década: o princípio de cooperação nos processos de internacionalização educacional, pensando no fortalecimento das instituições latino-americanas com o objetivo de “enfrentar os desafios do desenvolvimento e superar as desigualdades sociais” (Declaração de Foz do Iguaçu, 2015, p. 343 apud Morosidados da Unesco sobre mobilidade internani; Dalla Corte; Guilherme, 2017, p. 101). A cional estudantil e programas de cooperação tendência, entretanto, não se confirma pelos internacional da Capes.

Seguindo a definição de Tarrant, Rubin e Stoner (2014), que compilaram diversas perspectivas, a cidadania global, embora um conceito sujeito a debates e complexidades, normalmente engloba três dimensões centrais amplamente reconhecidas na literatura sobre estudos internacionais. Estas dimensões abrangem: a) responsabilidade social (a preocupação pelo bem-estar coletivo e pelo meio ambiente); b) consciência global (compreensão e valorização das diversidades individuais no mundo e das questões globais); c) engajamento cívico (participação ativa em questões locais, regionais, nacionais e globais).

Podemos analisar a presente questão da seguinte maneira: as constantes mudanças econômicas, políticas e sociais, alavancadas pelo processo de globalização, exigem políticas educacionais de internacionalização que reforcem perspectivas multilaterais. Isso significa o estabelecimento de relações horizontais e equilibradas entre parcerias sul-sul, norte-sul e sul-norte, de modo a fortalecer os vínculos com e entre países semiperiféricos e nações latino-americanas, sem excluir políticas com países do hemisfério norte. Pensamos que, somente assim, neste equilíbrio, estaremos em busca da perspectiva da cidadania global.

Nem oito nem oitenta: um caminho pelo meio como alternativa para superar fronteiras

Este estudo objetivou analisar o fenômeno da internacionalização no panorama educacional brasileiro, com ênfase nas iniciativas e programas para a internacionalização da formação de professores no Brasil. A discussão remontou o estabelecimento das primeiras relações de cooperação entre universidades internacionais, marcando os primórdios da internacionalização do ensino superior no mundo, com o Tratado de Bolonha. Encaminhando o enfoque para as relações de internacionalização educacionais na América Latina, temos o surgimento de iniciativas como a Rede Ibero-americana para Acreditação da Qualidade da Educação Superior (Iaces) e a União das Universidades da América Latina e do Caribe (Udual) a partir dos anos 2000.

Ao lançarmos o olhar para o campo de investigação científica de Formação de Professores, a partir de dados disponibilizados pela Capes, constatamos que a internacionalização para a formação docente financiada por essas instituições entre os anos de 1998 e 2020 favoreceu majoritariamente a chamada internacionalização norte-sul.

Por outro lado, na última década, no Brasil, fortaleceu-se o discurso por um movimento de internacionalização contrário a este, já analisado por Morosini, Dalla Corte e Guilherme (2017) e debatido por autores como Farias, Oliveira e Peloso (2021) em que a cooperação nos processos de internacionalização educacional devem prezar pelo fortalecimento das instituições latino-americanas com o objetivo de promover justiça social e enfrentamento de desafios comuns aos países do hemisfério sul.

Nesse sentido, ponderamos que a adoção de uma perspectiva para a internacionalização da educação superior no Brasil não deve excluir a outra, ou sobrepô-la: buscar por estratégias de internacionalização que promovam uma relação de horizontalidade, favorecendo cooperação entre nações que compartilham dos mesmos desafios e possam ser equiparadas em termos de desenvolvimento social e econômico não precisa significar o abandono de relações com países que, em lugares econômicos mais privilegiados, possam contribuir com o desenvolvimento e divulgação científicas para o avanço da ciência e da fronteira do conhecimento. Da mesma forma, o fortalecimento de associações com nações que historicamente detêm o poder global, não deve deixar de questionar práticas hegemônicas guiadas por uma lógica eurocentrada.

Afinal, internacionalizar a educação superior de uma nação não deve jamais se reduzir a uma ideia de que “ensina” quem sabe mais e “aprende” quem sabe menos (ou melhor dizendo, o Brasil não envia um pesquisador para aprender lá fora e recebe um pesquisador para nos ensinar aqui dentro). A internacionalização da educação superior deve ser sinônimo de aprendizagem mútua e pesquisa conjunta. Nesse sentido, a busca pela formação de indivíduos para o exercer de uma cidadania global deve ser imperativo nos esforços pela internacionalização da educação de uma nação. Primar pela construção de relações globais guiadas pelo respeito à diversidade e ao multiculturalismo e a tolerância às diferenças é a palavra de ordem para o triunfo das internacionalizações plurais da educação no mundo.

Dado o exposto, sabemos que existe ainda uma extensa trajetória a ser percorrida rumo ao êxito. Entre os primeiros passos, identificamos a necessidade da ampliação das discussões do tema e seus debates adjacentes. Encorajar a relevância científica da discussão, bem como a divulgação dos resultados, dentro e fora dos espaços acadêmicos, promovendo a conscientização social sobre o que consiste a internacionalização do ensino superior é um empreendimento preliminar.

Temas correlatos, como a educação linguística e a ideia de formação de uma coletividade falante de um idioma comum, devem participar da discussão. Afinal, é sabido que a língua é um fator importante na formação da individualidade dos sujeitos, extrapolando a função de código comunicacional e adquirindo o status de parte constituinte da identidade de cada um. É preciso analisar os impactos e desdobramentos de iniciativas pelo multilinguismo como estratégia para internacionalização.

Olhando para as relações políticas do país no cenário internacional, que estão em constante movimento e geram impactos em escala global, reconhecemos ainda outro tópico que merece atenção para a continuidade da discussão: recentemente, o grupo econômico BRICS, composto até então por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, anunciou sua expansão para o ano de 2024, admitindo Argentina, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã. Com a nova formação, esse grupo passa a ser composto por quase metade da população do planeta, compreendendo países do hemisfério norte e hemisfério sul. Assim como outros movimentos, como a mencionada União Europeia. Essa expansão também é impulsionada por fatores políticos e econômicos. Nesse contexto, surge a indagação: como será a relação desse movimento, permeado por implicações políticas e econômicas, na internacionalização da educação? Esta questão abre caminho para futuras pesquisas e novos debates no cenário acadêmico.2