Introdução

Este texto é fruto de uma pesquisa realizada no ano de 2022, no Grupo de Estudos e Pesquisas em Processos e Políticas Educacionais (GEPP&PE), da Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC) e tem por objetivo analisar as diretrizes para a Internacionalização da Educação Superior nos discursos apresentados na declaração da Conferência Regional de Educação Superior (CRES, 2018) e nos documentos da Conferência Mundial de Educação Superior (CMES) de 2022.

O estudo realizado foi exploratório, de caráter qualitativo e baseou-se na análise bibliográfica e documental da declaração da CRES 2018 e do documento de trabalho da CMES 2022: Más allá de los límites. Nuevas Formas de Reinventar la Educación Superior (Unesco, 2022). A metodologia utilizada foi a histórico-crítica, baseada na teoria de Dermeval Saviani, que tem por objetivo compreender as questões educacionais, tendo por base o desenvolvimento histórico objetivo (Saviani, 2013, p. 76), ou seja, o objeto de pesquisa no contexto da sociedade humana, como ela está organizada e como ela pode contribuir para a transformação social (Corsetti, 2010, p. 89).

Nesse sentido e complementando as ideias de Saviani (2013) sobre o uso do materialismo histórico para compreensão dos fenômenos que envolvem a Educação, Corsetti (2010, p. 89) afirma que “isso significa compreender a educação no contexto da sociedade humana, como ela está organizada e como ela pode contribuir para a transformação da sociedade”. Desse modo, alicerçados nessa perspectiva metodológica, procuramos interpretar não apenas a constituição do conceito que diz respeito ao nosso objeto, mas compreender as contradições que o fenômeno enseja, mais especificamente sobre a questão da elaboração das políticas públicas, como elas chegam até o chão da universidade e como são desenvolvidas.

Para Saviani (2013, p. 120):

Quando se pensam os fundamentos teóricos, observa-se que, de um lado, está a questão da dialética, essa relação do movimento e das transformações; e, de outro, que não se trata de uma dialética idealista, uma dialética entre os conceitos, mas de uma dialética do movimento real. Portanto, trata-se de uma dialética histórica expressa no materialismo histórico, que é justamente a concepção que procura compreender e explicar o todo desse processo, abrangendo desde a forma como são produzidas as relações sociais e suas condições de existência até a inserção da educação nesse processo.

Neste sentido, procuramos utilizar a teoria trazida na Pedagogia Histórico Crítica (Saviani, 2013) não somente como metodologia, mas também como uma perspectiva de análise do objeto investigado. A análise da investigação, como dissemos anteriormente, foi de abordagem qualitativa, tendo como procedimentos metodológicos: a) pesquisa bibliográfica; b) análise documental, c) estudo do contexto histórico dos documentos elaborados; d) reflexão do conteúdo abordado pelos documentos tendo como base a historicidade do período delimitado.

Vale a pena ressaltar que, segundo Stallivieri (2017), as universidades precisam seguir um plano rigoroso de inserção internacional, sendo fundamental a elaboração de um diagnóstico sobre o perfil, bem como a missão da instituição. Isso nos leva a entender que internacionalizar é um processo complexo e que não se dá apenas pela adesão e elaboração de documentos com metas e objetivos, seguindo um “modelo”, mas também pelo mapeamento da realidade local com vistas às potencialidades e fragilidades das Instituições de Ensino (IES).

Partindo desse pressuposto, entendemos que pela categoria da historicidade (Saviani, 1991) dos fatos sociais que permeiam o objeto é possível compreender a multiplicidade de determinações tanto fundamentais quanto secundárias que os produzem.

Este Internacionalização da Educação se organiza em quatro partes. A primeira parte apresenta aspectos teóricos da internacionalização da Educação Superior. A segunda seção consiste em um histórico das conferências mundiais de Educação Superior da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Na sequência, apresentamos a análise dos documentos da CRES 2018 e da CMES 2022. Realizada esta etapa, fizemos uma reflexão diante das convergências e divergências entre a CRES 2018 e a CMES 2022.

Com o presente estudo, esperamos contribuir com o campo de pesquisa sobre a internacionalização da Educação Superior e apontar o caminho para a realização de outros estudos e pesquisas sobre as CMES promovidas pela Unesco.

Sobre a Internacionalização da Educação Superior

A internacionalização vem sendo amplamente debatida em congressos, seminários, simpósios e fóruns internacionais. Trata-se de uma das mudanças mais marcantes do Campo Educativo, que adquiriu força no período do pós-guerra, devido ao avanço da globalização. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a preocupação era a de conformar uma nova ordem, baseada no Sistema da Organização das Nações Unidas (ONU) e nos acordos de Bretton Woods. Nesse período, também nasceu a Unesco e iniciaram-se os primeiros processos de integração regional, sem contar com a criação de outros organismos multilaterais que passaram a influenciar as políticas educativas dos diversos países, como a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), criada em 1960 e o General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), seguido da Organização Mundial do Comércio (OMC), criados em 1947 e em 1990, respectivamente.

Nesse contexto, as instituições de educação superior (IES) adunaram esforços para responder aos desafios impostos pelas transformações ocorridas na sociedade. Entre eles, destacam-se a massificação da Educação Superior (ES), a necessidade de desenvolver políticas de inclusão e de democratização, a preocupação com a qualidade dos programas oferecidos, a discussão sobre o modelo de geração de conhecimento e de Universidade do novo século e a internacionalização.

Portanto, no Campo da ES, o conceito de globalização deve ser entendido no marco da teoria política, analisada com o auxílio do método histórico-dialético, ou seja, relacionada ao avanço do capitalismo financeiro e da ideologia neoliberal. A sociedade global seria então um universo social diverso, em que as forças unificadoras dos meios modernos de produção, mercados, comunicações e modernização cultural e política se inter-relacionam com segmentações globais, regionais e nacionais (Shaw, 1994). Trata-se de um fenômeno que afeta a oferta, a demanda, incide nos currículos dos cursos, nos modelos pedagógicos, nas tecnologias usadas e nos espaços geográficos de abrangência (Altbach, 2006; Torres, 2009; Cambours de Donini, 2011).

A globalização e a internacionalização podem ser consideradas duas caras da mesma moeda, pois ambas tratam de ações desenvolvidas além das fronteiras dos Estados nacionais. Porém, na internacionalização, os atributos do Estado, bem como a sua soberania, permanecem intactos, já na globalização, o poder deste se atenua diante do avanço da conformação de uma espécie de província global, com características unificadoras e homogeneizantes (Gacel-Ávila, 2003, p. 31).

Nesse sentido, o processo de internacionalização da educação, segundo Morosini e Franco (2006), intensificou-se, a partir dos anos 1990, por estar intimamente ligado à globalização, como afirmamos anteriormente, estendendo-se da prática da pesquisa para o ensino superior como um todo, tendo seu conceito atrelado às razões de internacionalizar, que, para Pereira (2019), são de ordem política, econômica, sociocultural e acadêmica.

Por sua vez, o Neoliberalismo pode ser entendido como um conjunto de ações e de programas econômicos, políticos, jurídicos, sociais e ideológicos (Gentili, 2000). Na visão neoliberal, o Estado deve se limitar a garantir o funcionamento do mercado e só intervir nas funções sociais não atrativas para a iniciativa privada. Essa visão economicista do Campo educativo, que implica na relação cada vez mais estreita entre educação e mercado, fortaleceu-se pela Teoria do Capital Humano, que analisa a educação como investimento, com sua respectiva taxa de retorno social (para a sociedade) e individual (para o próprio indivíduo). Portanto, o aumento do Capital Humano (fator H) representa altas taxas de produtividade do trabalhador, favorecendo o crescimento econômico do país e a competitividade internacional (Psacharopulos; Patrinos, 2002).

Além da teoria do capital humano, a pedagogia das competências, tendo como principal teórico a Philippe Perrenoud, completa a visão epistemológica neoliberal adotada nas políticas educativas, a partir da década de 80. Essa pedagogia parte do pressuposto de que as pessoas se desenvolvem pelas relações estabelecidas em seu meio. Assim, o desenvolvimento das competências foi um efeito da adaptação dos indivíduos às condições de existência. A teoria apresenta um conjunto de saberes e de habilidades que o indivíduo tem que desenvolver para atender às necessidades do mercado (Deluiz, 2001). Tais conceitos teórico-epistemológicos começaram a aparecer nos trabalhos dos principais organismos multilaterais, em alguns casos de forma mais evidente, como na OCDE e, em outros, de forma mais sutil, porém constante, como na Unesco.

Voltando à internacionalização, não há dúvidas de que uma das tendências da Educação Superior foi a presença cada vez mais destacada desse fenômeno em todos os níveis: global, regional, nacional e institucional (Morosini; Dalla Corte, 2021, p. 41). Compete, portanto, definir o conceito, tendo em vista as diversas nuances de um tema ainda em construção. A definição mais citada pela literatura é a de Jane Knight que a apresenta como “o processo de integrar as dimensões internacional, intercultural ou global no propósito, função e provisão da Educação Superior” (Knight, 2004, p. 11). A pesquisadora canadense escolheu, cuidadosamente, as palavras que compõem a definição mais citada pela literatura: “processo”, que indica um esforço constante, e “integrar”, que apresenta a necessidade de contemplar as dimensões internacional e intercultural nas políticas, programas e missão da instituição.

Nesse sentido, “internacional, intercultural e global” são elementos dissímeis, porém, juntos, constituem a base da internacionalização. As palavras “propósito e função” referem-se ao papel da ES, bem como aos elementos ou tarefas que a caracterizam, por exemplo: ensino, aprendizagem, pesquisa, responsabilidade social, sociedade etc. Finalmente, a palavra “provisão” trata da oferta de cursos por parte das IES ou de novos fornecedores, tanto no âmbito doméstico quanto no internacional.

Na mesma linha epistemológica, Morosini, em uma conferência que proferiu na Universidade do Rio Grande Do Sul, além de reforçar o uso da definição elaborada por Jane Knight, incorpora a interação por meio de redes de cooperação, ou seja, a visão latino-americana sobre o tema.

Processo de integrar uma dimensão internacional e intercultural na Educação Superior advindo de interações, sustentadas por redes colaborativas, por blocos socioeconômicos desenvolvidos e com outros que valorem múltiplas culturas, diferenças e tempos, fortalecendo a capacidade científica tecnológica nacional, conectada com o local, com o fito de ser irradiador do desenvolvimento sustentável (Morosini, 2017, s/p).

Em uma abordagem sistêmica, fundamentada na teoria de sistemas abertos de Katz e Kahn (1978), em que a organização se encontra influenciada por seu contexto e na pedagogia crítica de Aronowitz e Giroux (1991), Gacel -Ávila (2003) considera a internacionalização como um processo educativo contrahegemônico, que ocorre no contexto internacional de conhecimento em que as universidades são consideradas um subsistema, ou seja, uma parte do todo mais abrangente e inclusivo. Esse processo é contrahegemônico, porque a IES responde ao fenômeno da globalização, internacionalizando suas atividades, o que leva a questionar o processo educativo como um todo e a adaptá-lo. Nessa perspectiva, a internacionalização favorece a representação de múltiplas perspectivas culturais, tanto no conhecimento gerado quanto nas práticas organizacionais (Gacel-Ávila, 2003).

Do ponto de vista prático, a internacionalização implica em uma série de atividades que podem ser agrupadas em dimensões. Knight apresenta duas dimensões: internacionalização do campus, em inglês Internationalization at Home (IaH), e Educação Transnacional (Knight, 2012; Morosini; Dalla Corte, 2021).

Na IaH, as IES buscam introduzir, no currículo dos diversos programas, temas internacionais, culturais ou globais, por meio do uso de idiomas estrangeiros, estudos regionais e programas de dupla titulação, entre outros. Mais recentemente, as IES passaram a incluir, na IaH, os projetos de intercâmbio virtual, que conectam estudantes em diversas partes do mundo por meio do uso da tecnologia. Por sua vez, a Educação Transnacional refere-se à mobilidade das pessoas, programas fornecedores, políticas, conhecimento, ideias, projetos, serviços etc., além das fronteiras dos estados. Essa dimensão é comumente associada à comercialização dos serviços educativos e à mercantilização da ES (Knight, 2012, p. 36). Esta associação acentuou-se quando a Educação, concebida como bem comum e direito de todos, passou a ser considerada como um serviço comercializado internacionalmente e incluída nas negociações do General Agreement on Trade and Services (GATS) e, posteriormente, na OMC (Punteney, 2019, p. 15).

Existe, portanto, uma dialética entre uma abordagem mais solidária e humanista da internacionalização baseada na cooperação e que considera a Educação Superior como bem público; e, outra, mais mercantil, baseada em uma visão economicista do campo educativo. A base desta última é o contingente de estudantes (com previsão de 8 milhões, em 2025), que se movimentam de um país a outro em busca de serviços internacionalmente comercializados, constituindo uma importante fonte de renda para alguns países, especialmente os membros da OCDE e, dentro dessa organização, os Main English Speaking Destination Countries1 (Punteney, 2019; Dalla Corte; Morosini, 2021).

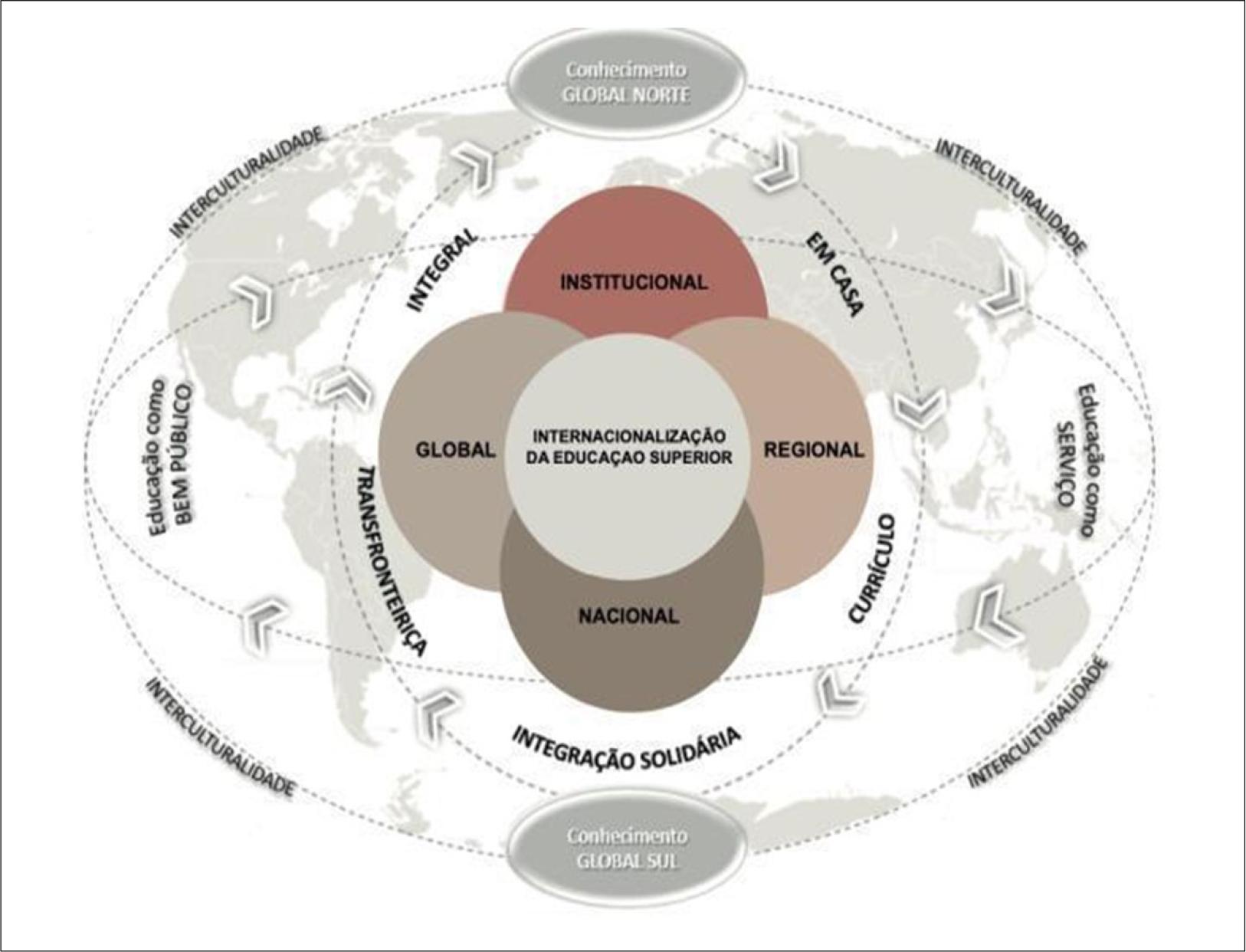

Considerando esses atributos, Morosini e Dalla Corte (2021) apresentam o Campo da internacionalização da Educação Superior de uma forma esquemática. Nessa representação, as dimensões da internacionalização (institucional, nacional, regional e global) se inter-relacionam com o contexto do conhecimento global norte, o conhecimento global sul, com a visão da Educação como bem público, em contraponto ao serviço internacionalmente comercializado. O esquema também considera a IaH, cujo epicentro é a interculturalidade.

Para Rodrigues Dias (2017), essas forças globalizantes agem na tentativa de impor um pensamento homogêneo, por meio da teoria da modernização e da adoção de processos coordenados e interconectados. Dessa forma, o uso de palavras como: reformas, mudanças, uso da tecnologia etc., traz consigo a recomendação de adotar novos sistemas, de acordo com os objetivos impostos por determinados grupos de interesse que predominam na atuação dos organismos multilaterais (Rodrigues Dias, 2017, p. 56).

Entre os processos que se encontram interconectados, segundo Rodrigues Dias (2017, p. 59), encontram-se: a implementação dos princípios do Acordo Geral de Serviços da OMC (que apresenta a educação como um serviço internacionalmente comercializado); o estabelecimento de um sistema internacional de credenciamento; revisão das convenções sobre o reconhecimento de estudos e aproveitamento de créditos; o processo de Bolonha e a adoção do Espaço Europeu de Educação Superior (EEES), cujo modelo estendeu-se a outras regiões em forma de cooperação e de harmonização dos sistemas educativos; o sistema de rankings internacionais; e o desenvolvimento dos Massive Open Online Courses (MOOCs).

A Unesco, cuja atuação nos compete analisar, tem um discurso mais sutil e congrega em seus fóruns de discussão as duas visões epistemológicas que se contrapõem, em uma espécie de dialética, ao longo de mais de 70 anos de atuação do organismo.

Por um lado, os países em desenvolvimento, como os latino-americanos, defendem a educação como bem público, aquela que observa os princípios de igualdade, pois todos têm o direito ao serviço, sem discriminação; de continuidade, já que o bem público deve ser oferecido de forma permanente, sem interrupção, e atender às necessidades de todos os cidadãos; e de adaptabilidade ou de flexibilidade, isto é, deve adaptar-se à evolução da sociedade. Essa concepção não elimina a possibilidade de concessão, delegação ou autorização, porém implica que os beneficiários dessas medidas se submetam às normas do Estado (Rodrigues dias, 2017, p. 38). Por outro lado, certos grupos de interesse dos países desenvolvidos, membros da OCDE, encontram, na Educação Superior (ES), uma importante fonte de renda e de competitividade.

A educação como bem público e direito de todos busca uma internacionalização solidária e cooperativa, encontrando fundamento no propósito originário da ES, que é a universalização do conhecimento em benefício de todos. No entanto, a educação como serviço comercializado busca a transnacionalização, liberalização das economias à entrada de fornecedores externos e a homogeneização dos sistemas educativos, tendo como base o modelo ocidental de Universidade. Essa dialética pode ser observada nos trabalhos das três Conferências Mundiais sobre Educação Superior (CMES), cujo histórico é apresentado na próxima seção.

As Conferências Mundiais sobre Educação Superior da Unesco: primeiras aproximações

A Unesco é um organismo integrado da ONU, criado em 16 de novembro de 1945, com o intuito de ajudar na reconstrução da educação e do patrimônio cultural diante do cenário de perdas, danos e prejuízos deixados pela Segunda Guerra Mundial. De 20 de novembro a 10 de dezembro de 1946, realizou-se a primeira Conferência Geral do organismo, com o intuito de determinar suas principais linhas de trabalho, principalmente, nas áreas de educação, ciências naturais, ciências humanas e sociais, cultura, comunicação e informação.

Entre os principais objetivos da organização, encontram-se: a diminuição da pobreza extrema, a igualdade de gênero, a garantia de acesso e qualidade da educação básica a todas as crianças, jovens e adultos. Sua influência se dá por meio de seus institutos, centros, conferências mundiais, documentos e parcerias entre governos e organismos financeiros, como o Banco Mundial.

No Brasil, a representação da Unesco instalou-se em Brasília, em 1964, e começou as atividades em 1972, com o intuito de propagar os ideais de paz, coesão social e respeito mútuo entre as nações (Unesco, 2015).

No campo da educação, a Unesco começou a atuar desde cedo. Logo em 1947, foi lançada a primeira publicação na área da Educação intitulada: Fundamental Education: Common Ground for All Peoples. Posteriormente, foi adotado o conceito de “educação fundamental”, tal concepção foi abandonada em 1959 e substituída por “educação fora da escola” (Unesco, 2015, p. 33). Por sua vez, o encontro de Estados-membros da Ásia, que ocorreu em 1960, em Karachi, no Paquistão, elaborou um Plano para a Oferta de Educação Primária Universal, Obrigatória e Gratuita (o plano era destinado à determinadas regiões), porém definiu objetivos de longo prazo para cada país, tendo em vista o sistema de educação primária universal, obrigatório e gratuito até 1980 (Unesco, 2015, p. 79).

Na Conferência Geral de 1964 e na Conferência de Teerã, a Unesco passou a vincular a Educação com o desenvolvimento econômico das nações, adotando uma abordagem mais integrada a determinados projetos de desenvolvimento industrial e agrícola e uma visão economicista do Campo educativo. Desta forma, como recomendação da Conferência de Teerã, entre 1967 e 1973, criou-se o Programa Experimental Mundial para a Alfabetização (PEMA) (Unesco, 2015, p. 80).

As primeiras noções do conceito de “educação ao longo da vida”, defendido pela Unesco, surgiram, em 1972, no relatório final da Comissão Internacional sobre Desenvolvimento da Educação (coordenada por Edgar Faure), intitulado: “Aprender a ser: o mundo da educação hoje e amanhã” (Unesco, 2015, p. 86).

Nesse crescente ambiente de influência neoliberal, realizou-se a Conferência Mundial em Educação para Todos, ocorrida em Jomtien, na Tailândia, em 1990. O objetivo era tornar a educação primária acessível a todas as crianças e reduzir expressivamente o analfabetismo antes do final da década. O resultado foi a Declaração Mundial em Educação para Todos, que reafirmou a noção de educação como um direito humano fundamental.

Em 1996, a Unesco publicou o relatório de Jacques Delors, intitulado “Educação: um tesouro a descobrir”, que defende a educação como bem público, porém associada à atuação do setor privado, em relação direta com o mercado de trabalho e com o desenvolvimento econômico das nações. O documento incorpora o conceito de “aprendizado ao longo da vida”, que passou a ser fortemente utilizado nas décadas posteriores (Unesco, 2015, p. 88), o que representa mais uma conquista para os que defendiam a visão economicista da Educação.

No ano 2000, realizou-se o Fórum Mundial de Educação, em Dakar, no Senegal, reforçando a visão da Declaração Mundial em Educação para Todos aprovada em Jomtien. O encontro estabeleceu o “Compromisso de Dakar”, que incluiu seis objetivos abrangentes de Educação para Todos (EPT). Alguns meses mais tarde, oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) foram adotados pelas Nações Unidas, destacando-se: o ODM 2 e o ODM3, de acesso à educação primária e na igualdade de gênero e de empoderamento das mulheres.

Chegamos à Conferência Mundial sobre Educação Superior (CMES) no Século XXI: Visão e Ação, realizada em Paris, em 1998. Dessa Conferência resultou a “Declaração Mundial sobre Educação Superior no Século XXI: Visão e Ação” de 9 de outubro de 1998.

Como parte dos preparativos da Conferência, a Unesco publicou, em 1995, o “Documento de Política para Mudança e Desenvolvimento em Educação Superior”. Além disso, foram realizadas consultas regionais. No caso da América Latina (AL), a Conferência Regional de Educação Superior (CRES) foi realizada em Havana, Cuba, em 1996, dela emanou uma declaração sobre o entendimento dos Estados da região sobre ES. Entre os principais temas tratados nesse documento, encontram-se: as transformações do sistema educativo, a necessidade de melhora da qualidade, a avaliação e a acreditação internacional, o entendimento de que a educação é um bem social, a necessidade de oferecer oportunidades iguais de acesso, consciência de pertencimento à comunidade local e internacional, diversificação das fontes de financiamento da ES, estipula estratégias de melhoria da gestão institucional, entendimento de que as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) são ferramentas úteis para a modernização da educação, e fomento à cooperação internacional (Moraes; Rubin, 2019, p. 129). Como vimos, palavras como modernização, necessidade de mudanças, qualidade e acreditação tendem a seguir os lineamentos do discurso homogeneizante de mercado.

Voltando à CMES 1998, observa-se a crescente tendência neoliberal, já que o próprio documento destaca a necessidade de introduzir reformas no setor, com o objetivo de preparar os alunos para que possam enfrentar os desafios impostos pelo século XXI e para que estejam mais preparados para a economia do conhecimento. No preâmbulo, o documento define o que se entende por ES: “todos os tipos de estudos, de formação ou de preparação para a pesquisa, num nível pós-secundário, oferecidos por uma universidade ou outros estabelecimentos de ensino acreditados pelas autoridades competentes do Estado como centros de ensino superior” (Unesco, 1998, p. 1).

Segundo o documento, a missão da ES é educar, formar e realizar pesquisas. Educar implica na capacitação profissional e na preparação para a cidadania. Por “formar”, entende-se abrir-se para a participação ativa na sociedade e no mundo. Já na missão da pesquisa, considera-se a geração e difusão de conhecimentos no campo das ciências naturais, tecnologia, ciências sociais, humanidades e artes criativas. O documento também defende a autonomia universitária, a igualdade de acesso e a igualdade de oportunidades por meio do mérito, o fomento à pesquisa em todas as áreas acadêmicas e ressalta a importância da ES para a sociedade no longo prazo. Já o Internacionalização da Educação 7 reforça a importância da relação da ES com o mercado de trabalho, recomendando a realização de adequações nos sistemas de ensino para uma melhor formação dos novos profissionais. Além disso, expressa-se a necessidade de desenvolver currículos focados na transmissão do saber, de melhorar a qualidade do ensino, fomentar a cooperação internacional e regional, aprimorar a gestão institucional e de aumentar o financiamento público, reconhecendo-se o caráter de serviço público, sem perder de vista, porém, a associação com a iniciativa privada (Unesco, 1998).

A segunda Conferência Mundial sobre Ensino Superior (CMES, 2009) realizou-se dez anos depois também em Paris. Como de costume, foram realizadas as consultas regionais e a Conferência Regional de Educação Superior na AL ocorreu em 2008, em Cartagena de Índias, na Colômbia. Na declaração resultante dos trabalhos da CRES constam os seguintes temas: reitera-se o conceito de Educação como bem público, direito humano e universal, a manutenção da autonomia universitária, a necessidade de realizar financiamento adequado, currículos flexíveis, valorizar as ciências humanas, artísticas e sociais, incrementar a cooperação Sul-Sul, harmonizar os métodos de ensino, sistemas de acreditação e desenvolvimento do empreendedorismo, bem como programas e projetos em cooperação com os países da região.

Desta forma, a segunda Conferência Mundial de Educação Superior (CMES, 2009), cujo tema foi: “As Novas Dinâmicas do Ensino Superior e Pesquisas para a Mudança e o Desenvolvimento Social”, desenvolveu-se em um contexto de crise econômica internacional. Da conferência emanou um comunicado de 8 páginas, que contêm, em destaque, os seguintes pontos: educação como bem público: principais funções das instituições, sendo o ensino, a pesquisa e os serviços comunitários; importância da autonomia de ensino e liberdade das Instituições de Educação Superior (IES); ensino interdisciplinar; acesso ao ensino e sucesso no mercado de trabalho; sociedade do conhecimento; investimento por meio das parcerias entre a iniciativa pública e privada e investimento em educação a distância e TICs (Moraes; Rubin, 2019, p. 130).

Além disso, no que diz respeito à internacionalização, incorporam-se ao comunicado os conceitos de internacionalização, regionalização e globalização. A cooperação internacional, segundo o documento, deve se basear na solidariedade e no respeito mútuo. Destaca-se a necessidade de desenvolver a cooperação Sul-Sul e Norte-Sul, cabe às IES ajudar na disseminação do conhecimento ao redor do mundo, por meio de redes de cooperação, parcerias, intercâmbios de estudantes e mobilidade acadêmica. O comunicado expressa ainda que a ES deve “contribuir para a educação de cidadãos éticos, comprometidos com a construção da paz, com a defesa dos direitos humanos e com os valores da democracia” (Unesco, 2009, p. 1).

Em 2015, a Assembleia Geral das Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Esses objetivos fazem parte da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que é um plano de ação global para erradicar a pobreza, proteger o planeta e garantir a prosperidade para todos. A Agenda 2030 foi adotada por unanimidade pelos 193 Estadosmembros das Nações Unidas durante a Cúpula das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, realizada em Nova York, em setembro de 2015.

O quarto objetivo de desenvolvimento sustentável (4 ODS) tem relação com a educação “assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos” (ONU, 2015). Nesse objetivo, encontram-se as seguintes metas que deverão ser atendidas até 2030: todas as meninas e meninos completem o ensino primário e secundário livre, equitativo e de qualidade, que conduza a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes; todos tenham acesso a um desenvolvimento de qualidade na primeira infância, cuidados e educação pré-escolar, de modo que estejam prontos para o ensino primário; assegurar a igualdade de acesso para todos os homens e mulheres à educação técnica, profissional e superior de qualidade, a preços acessíveis, incluindo universidade; aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e profissionais para emprego, trabalho decente e empreendedorismo; eliminar as disparidades de gênero na educação e garantir a igualdade de acesso a todos os níveis de educação e formação profissional para os mais vulneráveis, incluindo as pessoas com deficiência, povos indígenas e as crianças em situação de vulnerabilidade; garantir que todos os jovens e uma substancial proporção dos adultos, homens e mulheres estejam alfabetizados e tenham adquirido o conhecimento básico de matemática; garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não violência, cidadania global e valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável.

Assim, construir e melhorar instalações físicas para educação apropriadas das crianças e sensíveis às deficiências e ao gênero, e que proporcionem ambientes de aprendizagem seguros e não violentos, inclusivos e eficazes para todos. Ainda que, até 2020, amplie-se o número de bolsas de estudo para os países em desenvolvimento, em particular, os países menos desenvolvidos, pequenos Estados insulares em desenvolvimento e os países africanos, para o ensino superior, incluindo programas de formação profissional, de tecnologia da informação e da comunicação, técnicos, de engenharia e programas científicos em países desenvolvidos e outros países em desenvolvimento e, até 2030, que se aumente o contingente de professores qualificados, inclusive por meio da cooperação internacional para a formação de professores, nos países em desenvolvimento, especialmente os países menos desenvolvidos e pequenos Estados insulares em desenvolvimento (ONU, 2015).

Análise dos documentos da CRES 2018 e da CMES 2022

A terceira Conferência Mundial sobre Educação Superior (CMES, 2022), inicialmente planejada para acontecer em 2021, foi realizada de 18 a 20 de maio de 2022, em Barcelona, na Espanha. Segundo a Unesco (2023), a “3ª Conferência Mundial do Ensino Superior CMES 2022 reuniu as partes interessadas relevantes para definir e preparar um roteiro para uma nova era do ensino superior”.

Com mais de 160 sessões paralelas e 400 oradores, a Conferência Mundial do Ensino Superior da Unesco (CMES, 2022) reuniu 2500 interessados no ensino superior em Barcelona, Espanha, de 18 a 22 de maio de 2022, para reformular idéias e práticas no ensino superior para assegurar o desenvolvimento sustentável para o planeta e a humanidade (Unesco, 2023, s/p).

A CMES 2022 teve como idiomas de trabalho o inglês, o espanhol e o francês e contou com a presença de 2873 participantes e 483 palestrantes, realizada em formato híbrido, ou seja, presencial e virtual, com 9800 conexões (Unesco, 2023).

No site da CMES 2022, encontravam-se disponíveis os seguintes documentos de trabalho:

Más allá de los límites. Nuevas formas de reinventar la educación superior Hoja de Ruta propuesta para la CMES 2022 (Unesco, 2022);

Reinventando la Educación Superior para un futuro sostenible (Unesco, 2022a);

Higher education global data report (Summary). A contribution to the World Higher Education Conference 18-20 May 2022 (Unesco, 2022b).

Dentre estes documentos, optamos por analisar o “Más allá de los límites. Nuevas Formas de Reinventar la Educación Superior”, que apresenta mais subsídios para atender ao objetivo e às intenções de análise do presente estudo. É importante mencionar que não houve a publicação de um relatório ou declaração resultante da CMES 2022.

O documento de trabalho da CMES 2022, intitulado “Más allá de los límites. Nuevas Formas de Reinventar la Educación Superior”, é definido como um documento aberto para discussões, possui 42 páginas, é organizado em 5 seções e propõe um roteiro para a reinvenção da ES nos próximos anos. A primeira seção identifica o ambiente das mudanças ocorridas na última década, incluindo o impacto da pandemia da Covid-19. A segunda seção apresenta a visão da Unesco sobre a ES. A seção três identifica seis princípios para moldar o futuro, são eles: inclusão, equidade e pluralismo; liberdade acadêmica e participação de todos os setores; pesquisar, pensamento crítico e criativo; integridade e ética; comprometimento com a responsabilidade social e sustentabilidade; e excelência pela cooperação internacional. Com base na visão da Unesco e nesses princípios, seis grandes desafios precisam ser superados para “reinventar” a ES: acesso equitativo e sustentável, prioridade para a experiência de aprendizado holístico dos estudantes, inter e intra disciplinar, foco no aprendizado ao longo da vida para servir jovens e adultos, sistema integrado, com diversidade de programas e com vias flexíveis de aprendizado e a tecnologia como apoio ao ensino e pesquisa. Finalmente, essa proposta identifica várias abordagens práticas para avançar, transformando o diálogo em ação e resultados (seção cinco). A última seção contém uma cronologia com uma série de iniciativas globais para mais progressos no repensar, reimaginar e reinventar a ES. O roteiro está resumido nas primeiras cinco páginas deste documento, e depois apresentadas em detalhe nas secções um a cinco (Unesco, 2022).

Com relação à internacionalização da Educação Superior, o documento de trabalho da CMES 2022 comenta sobre seu incremento nos últimos anos, destacando a mobilidade internacional.

Durante as últimas décadas também tem se produzido um crescimento da internacionalização da ES. Juntamente com a matrícula, a mobilidade internacional de estudantes aumentou a um ritmo sem precedentes. Estas tendências levaram ao desenvolvimento de convenções de reconhecimento regional de “segunda geração”, bem como à Convenção de Reconhecimento Global para o Ensino Superior para ajudar a tornar o reconhecimento, a mobilidade e a cooperação interuniversitária uma realidade para milhões de pessoas, incluindo estudantes de ensino à distância e refugiados. Ao mesmo tempo, o ensino à distância e outras formas de ensino superior transfronteiriço estão contribuindo para um aumento do ensino superior virtual e da mobilidade académica virtual, com todos os desafios que as novas formas de prestação apresentam para os reguladores e a garantia de qualidade (Unesco, 2022).

A Conferência preparatória da CMES 2022 na América Latina, a CRES 2018, foi realizada em 2018, em Córdoba, na Argentina, no marco da comemoração dos 100 anos da Reforma de Córdoba de 1918.

A declaração da CRES 2018 incorpora, assim, o espírito integrador latino-americano do Manifesto de Córdoba. Portanto, a Declaração da CRES 2018 opõe-se fortemente à visão economicista do Campo educativo e inclui os seguintes tópicos: a educação como bem público, social e um direito humano universal e dever dos Estados, a educação pública, gratuita e de qualidade, a autonomia universitária (fortemente defendida pela Reforma de Córdoba de 1918), diálogo entre todos os saberes de forma plural e igualitária e a necessidade de contar com programas de bolsas e de fontes de financiamento para estudantes marginalizados e grupos minoritários (Moraes; Rubin, 2019, p. 130).

A Declaração começa com uma frase similar à contida no Manifesto de Córdoba de 1918, “mulheres e homens da América Latina e do Caribe” e cita textualmente o manifesto com a seguinte frase: “as dores que ficam são as liberdades que faltam”. Além disso, adverte que a educação não é uma mercadoria, portanto, os Estados membros devem se abster de subscrever acordos de livre comércio nos sistemas educativos da região (Iesalc, 2018, p. 1).

Em matéria de internacionalização, a declaração contém os conceitos interculturalidade, cooperação regional (Sul-Sul), intercâmbio de estudantes, disseminação do conhecimento em nível regional e integração. O documento destaca a importância da diversidade cultural e da interculturalidade na AL e no Caribe. A interculturalidade deve ser promovida de forma equitativa e respeitosa, pois, segundo a CRES, a educação, além de ser um direito humano, é também um direito dos povos. A questão indígena e a questão racial são apresentadas como altamente importantes no marco intercultural e diverso da região. A internacionalização deve fomentar a cooperação sul-sul e a integração regional, tendo que promover o diálogo intercultural, “respeitando a idiossincrasia e identidade dos países participantes” (Iesalc, 2018, p. 9).

Portanto, na visão da CRES 2018, a internacionalização é uma ferramenta chave para transformar a ES e se encontra intimamente relacionada ao conceito de interculturalidade, em contraposição à concepção mercantilista da Educação Superior. A internacionalização, no conceito da CRES 2018, favorece a “formação de cidadãos, profissionais respeitosos da diversidade cultural e comprometidos com o entendimento intercultural, a cultura da paz e com a capacidade de conviver e trabalhar em uma comunidade local e mundial” (Iesalc, 2018, p. 9).

A internacionalização também deve ser “humanista e solidária e deve contribuir para uma melhor compreensão entre as culturas e as nações, a partir de uma colaboração interinstitucional baseada na solidariedade e no respeito mútuo” (Iesalc, 2018, p. 9). Trata-se de um estímulo para transformar o setor educativo e de um “meio estratégico para a produção do conhecimento com uma perspectiva baseada na colaboração internacional (...)”, de um processo que contribui para o desenvolvimento de competências globais e interculturais nos estudantes (Iesalc, 2018, p. 10).

Logo, no âmbito da CRES 2018, a internacionalização ocupa um papel central e está intimamente relacionada ao desenvolvimento dos sistemas da região, da pesquisa científica e da inovação, bem como ao desenvolvimento humano, social e econômico. O conhecimento e a educação, no contexto da CRES 2018, são concebidos como um direito humano universal e um direito coletivo dos povos, ou seja, um bem público social (Iesalc, 2018, p. 13), em contraponto à visão cada vez mais economicista adotada nos documentos da Unesco sobre o setor.

O Quadro 1, apresentado a seguir, resume as principais visões epistemológicas da Declaração da CRES 2018 e do documento da CMES 2022: “Más allá de los límites. Nuevas Formas de Reinventar la Educación Superior” (Unesco, 2022).

Quadro 1 Visão da Educação Superior e da Internacionalização na CRES 2018 e na CMES 2022.

| DEClARAção DA CRES 2018 | |||

|---|---|---|---|

| Local e Contexto |

Conceito de Educação Superior |

Visão da Internacionalização |

Outros Destaques |

| Conferência Regional de Educação Superior (CRES) realizada em Córdoba, na Argentina, no marco da comemoração dos 100 anos da Reforma de Córdoba de 1918. | A educação como bem público, social e um direito humano universal e dever dos Estados. Direito dos Povos. | Humanista e solidária. Deve contribuir para uma melhor compreensão entre as culturas e as nações, a partir de uma colaboração interinstitucional baseada na solidariedade e no respeito mútuo. Formação de cidadãos, profissionais respeitosos da diversidade cultural e comprometidos com o entendimento intercultural, a cultura da paz e com a capacidade de conviver e trabalhar em uma comunidade local e mundial. | Autonomia Universitária. Desenvolvimento Sustentável por meio da cooperação regional e internacional. Cooperação SulSul. Desenvolvimento de Currículos flexíveis. Valorização das Ciências humanas, artísticas e sociais. Contar com financiamento adequado. Harmonização dos métodos de ensino e de sistemas de acreditação. |

| DOCUMENTO DE TRABALHO: MáS ALLá DE LOS LÍMITES. NUEVAS FORMAS DE REINVENTAR LA EDUCACIÓN SUPERIOR (UNESCO, 2022) | |||

| Local e Contexto |

Conceito de Educação Superior |

Visão da Internacionalização |

Outros Destaques |

| Contexto de “Pós-pandemia” da COVID-19, realização da CMES 2022, em Barcelona entre 18 e 20 de maio de 2022. Segundo o documento: mudança climática e perda da biodiversidade. Conflitos armados como grande ameaça. Desigualdade de renda. Declive da democracia. Expansão da ES, porém com grandes disparidades. Impacto da COVID-19. |

Educação como parte invisível dos direitos humanos. Educação como direito que se deve exercer ao longo do ciclo vital. ES é parte integrante do direito à educação como bem público. Esse conceito se traduz no cumprimento das três missões da ES: produzir conhecimento por meio da pesquisa, educar as pessoas e responsabilidade social. |

Cooperação Internacional por meio de redes. Futuro compartilhado em um único ecossistema global baseado nos 17 ODS da ONU (internacionalização como meio de padronização dos sistemas educativos, apesar de que se reconhecem as características de cada sistema). Foco na transnacionalização da ES, destacando a mobilidade internacional de estudantes (5,4 milhões de alunos, em 2017 e previsão de 8 milhões, em 2025. Mobilidade virtual, inclusive, como uma ferramenta de democratização do conhecimento. |

A ES como meio para atingir os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030, particularmente, o ODS 4, que se refere à educação de qualidade. Necessidade de reformas e de ajustes nos diversos sistemas educativos. Princípios para configurar o futuro da ES: Inclusão, equidade e pluralismo; liberdade acadêmica e participação; Pensamento Crítico e Criatividade; Integridade e ética; Compromisso com a sustentabilidade e responsabilidade social; Excelência acadêmica. |

Fonte: Os autores.

Como se pode observar, a dicotomia entre uma internacionalização humanista e solidária e uma internacionalização mais mercantilizada, vista como um meio de exportação de serviços educativos, encontra-se presente nos documentos analisados. A declaração emanada da CRES 2018 apresenta a visão regional, dos países latino-americanos que defendem uma visão epistemológica mais cooperativa da ES e que concebem a internacionalização como um meio para o desenvolvimento da interculturalidade, do respeito mútuo e da cooperação Sul-Sul, entendendo que há uma disparidade nas relações estabelecidas com os países do capitalismo central (cooperação Norte-Sul).

Por sua vez, os documentos de trabalho da CMES 2022, além de tratar da perspectiva da ES como bem público, defendida pelos países em desenvolvimento, entre eles, os latino-americanos, também trazem para o centro da discussão proposições baseadas na visão economicista do campo educativo, presente em todos os organismos multilaterais, que tendem a impor uma agenda global em torno dessa concepção e a homogeneizar os diversos sistemas educativos em detrimento das particularidades e necessidades de cada região.

Considerações Finais: convergências e divergências entre a CRES 2018 e a CMES 2022 sobre a internacionalização da Educação Superior

A intenção deste estudo foi identificar e analisar os pontos convergentes da CRES 2018 e CMES 2022 com relação à internacionalização da Educação Superior, no entanto esta tarefa foi dificultada já que os documentos são de caráter diferentes. Enquanto a declaração da CRES 2018 é um documento resultante das discussões da conferência, o “Más allá de los límites. Nuevas Formas de Reinventar la Educación Superior” foi um documento de trabalho utilizado para fomentar os debates da CMES 2022, que não publicou um documento final que reunisse os principais apontamentos retirados do evento. O documento foi assumido como um roteiro para o desenvolvimento de ações relativas à ES nos próximos anos. Isso foi uma dificuldade, mas não impediu que as análises fossem realizadas. Neste sentido, seguiremos atentos aos novos documentos e desdobramentos da CMES 2022 e indicaremos a realização de estudos e análises que monitorem as ações, debates e publicações decorrentes da CMES 2022.

A internacionalização na declaração da CRES 2018 é assumida como cooperação e interculturalidade e possui uma visão humanista e solidária, já no “Más allá de los límites. Nuevas Formas de Reinventar la Educación Superior”, documento de trabalho da CMES 2022, o foco é na transnacionalização da ES, destacandose a mobilidade internacional de estudantes. Ambos os documentos estão alinhados no que diz respeito ao conceito de educação, entendendo-a como um bem comum e direito de todos. Inclusive, este tem sido um entendimento apregoado nos principais documentos da Unesco sobre educação, um exemplo recente é o “Reimagining our futures together: a new social contract for education” (Unesco, 2021).

Em relação à internacionalização da Educação Superior, os documentos convergem ao passo que a relacionam à cooperação. No entanto, em certa medida, divergem, pois, a internacionalização, apesar de ser apresentada na perspectiva da cooperação, no CRES 2018, é humanista e intercultural, enquanto, no CMES 2022, é apresentada somente como cooperação internacional.

Na declaração do CRES 2018, a internacionalização da Educação Superior visa contribuir para uma melhor compreensão entre as culturas e as nações, a partir de uma colaboração interinstitucional baseada na solidariedade e no respeito mútuo.

No documento de trabalho da CMES 2022, a internacionalização tem o intuito de compor um ecossistema global de ES, que pode vir a ser uma forma de padronização dos sistemas educativos, apesar do reconhecimento das características de cada sistema.

No “Más allá de los límites. Nuevas Formas de Reinventar la Educación Superior” (Unesco, 2022), a internacionalização é associada à mobilidade, no entanto, esta é apenas um dos processos pelos quais a internacionalização se materializa. Dessa forma, esse documento, assim como os demais documentos relativos à CMES 2022 que tivemos acesso, parecem indicar uma concepção de que a internacionalização se traduz em mobilidade, pelo destaque direcionado pelos dados que demonstram o crescente aumento da mobilidade.

Assim, entre as descobertas desta pesquisa, destaca-se que na CRES, a ES é concebida como um bem público, social e direito humano universal, sendo dever do Estado. Essa declaração contém uma parte destinada à internacionalização e à integração regional. O conceito de internacionalização adotado nessa conferência é o da “internacionalização humanista e solidária que contribua para uma maior e melhor compreensão e cooperação entre as culturas e as nações, a partir de uma colaboração interinstitucional baseada na solidariedade e no respeito mútuo”, ou seja, vem ao encontro da visão da educação como bem público e direito de todos. No caso dos documentos analisados no marco da CMES, Reinventando a ES para um Futuro Sustentável, realizada em Barcelona, em maio de 2022, reafirma-se o princípio de ES como bem público e direito de todos.

Vale a pena destacar a necessidade de reinventá-la de forma que possam ser atingidos os objetivos de desenvolvimento sustentável estabelecidos pela Organização das Nações Unidas, no contexto da Agenda Mundial 2030. No que diz respeito à internacionalização, o destaque vai para o conceito de cooperação internacional, a mobilidade internacional de estudantes e para o cenário da educação transacional, que movimentou mais de 5 milhões de estudantes, em 2018, deixando de lado a questão da cooperação mais solidária e equitativa e a interculturalidade (Punteney, 2019, p. 18).

Entendemos que a Educação é um bem comum e um direito de todos e não deve ser tratada como serviço comercializável. Da mesma forma, a internacionalização da Educação Superior deveria ser desenvolvida por meio de uma cooperação entre instituições e países e não da competição pela busca de “melhores posições” em rankings para alcançar maior visibilidade e atratividade de estudantes e de investimentos.

É importante destacar a metodologia utilizada para análise documental foi a HistóricoCrítica que nos possibilitou a compreensão do objeto estudado como integrante da educação com base no desenvolvimento histórico, ou seja, não somente num determinado momento de forma estanque, mas sim numa perspectiva dialética tendo como categoria norteadora a totalidade. Assim sendo, este estudo se manteve aberto no sentido de que se faz mister a continuidade de pesquisas sobre esta temática tão atual e polêmica, a fim de que a compreensão crítica deste fenômeno investigativo educacional seja constantemente desenvolvida e debatida. Assim, por meio dessa concepção, cujas origens são baseadas na dialética, entendemos necessária a compreensão do contexto histórico que constitui o objeto de estudo.

Essa escolha metodológica, embasou-se no movimento da dialética de Kosik (2002, p. 20), no qual “[...] o pensamento crítico se propõe a compreender a ‘coisa em si’ e sistematicamente se pergunta como é possível se chegar à compreensão da realidade”. Assim, para conhecer a essência “da coisa” é preciso conhecer as partes, suas ligações e as determinantes de sua concretude.

Nesse sentido, vale a pena relembrar o que afirma Stallivieri (2017), ressaltando que as universidades precisam seguir um plano rigoroso de inserção internacional, sendo fundamental a elaboração de um diagnóstico sobre o perfil, bem como a missão da instituição. Além disso, devem levar em conta as seguintes questões: a localização geográfica; a língua de comunicação e de instrução; a participação em redes e grupos de pesquisa; o potencial de publicações científicas em nível nacional e internacional; as condições para estabelecer parcerias com instituições internacionais; oferecimento de programas de formação em língua inglesa; disponibilização de uma estrutura favorável para o recebimento de estrangeiros e desenvolvimento de projetos internacionais.

Dessa forma, o embate da educação e, consequentemente, da internacionalização, enquanto bem comum (direito) ou como serviço comercializável (mercadoria), estará presente, influenciando as discussões e decisões sobre a educação. É importante ter em conta que as políticas ou processos de internacionalização desenvolvidos fazem parte deste embate e que, em maior ou menor grau, contribuem para um dos lados desse embate. A internacionalização como cooperação ou como competição é um dos desdobramentos desta disputa.

Nesse sentido, Santos Filho (2018, p. 186) afirma que “[...] el objetivo de la mejora de la excelencia académica de las universidades por la vía de la cooperación académica arriesga desvirtuarse en su por fines más nobles”, ou seja, deixando em segundo plano as razões acadêmicas e culturais para se tornar um instrumento pelo qual as universidades competem no mercado internacional.

Enfim, tudo isso nos leva a entender que internacionalizar é um processo complexo e que não se dará apenas pela adesão e elaboração de documentos com metas e objetivos, seguindo um “modelo”, mas o mapeamento da realidade local com vistas às potencialidades e fragilidades das Instituições de Ensino (IES).