1. Introdução2

Na contemporaneidade, o interesse dos pesqui sadores da área da Educação pela abordagem da Teoria das Representações Sociais (TRS) vem se acentuando cada vez mais. Segundo Alves-Mazotti (2008), os estudos mencionados demonstram que cada grupo e cada segmento sociocultural apresenta seu sistema de representações sobre os diferentes aspectos de sua vida. Assim, as representações sociais se constituem como um grande campo de investigação em diferentes abordagens nas Ciências Sociais e Humanas e têm se mostrado um instrumento analítico (teórico e metodológico) para uma nova ordem de aproximação das questões consideradas. Por essas ideias, afirmamos que valorizar o sentido que os sujeitos atribuem ao objeto social, como fenômeno do processo educacional no seu espaço de vida, é uma condição essencial para que eles aprendam e compreendam a essência da complexidade e da utilidade do pensamento e ação.

Nesse contexto, temos como objetivo analisar o constructo das representações sociais, frente à política de internacionalização da educação superior3. Para Jodelet (2001, p.22), as representações sociais são consideradas como “um saber prático”, um “sistema de interpretação que regem a nossa relação com o mundo e com os outros e organizam as comunicações e as condutas sociais”. Mais que um novo modismo, está em questão, nesse estudo, o esforço para, a partir do fenômeno psicossocial na educação superior, explicar o processo que articula o discurso do sujeito coletivo, em sua complexidade, à totalidade social, no movimento histórico que o faz e circunscreve em espaços e tempos precisos. Revestido de sentidos e significados e passível socialmente de construção e representação, podemos afirmar que a “internacionalização” da educação superior é considerada como um fenômeno psicossocial. Nesse sentido, conforme Moscovici (2003) preconiza, busca-se apreender significados nas falas dos sujeitos, emolduradas pelo contexto no qual estas se emergem.

De acordo com a Teoria das Representações Sociais, as origens do pensamento social dependem das relações entre os grupos. Lefevre & Lefevre (2014) defendem que as representações sociais, enquanto conhecimento do senso comum, estão sempre presentes em opiniões, manifestações, posicionamentos ou postura de um sujeito em sua vida cotidiana. Nesta linha argumentativa, essa teoria enfatiza e simboliza atos e situações cujo uso se torna comum e, portanto, uma modalidade particular do conhecimento, que tem por função a elaboração de comportamentos e a comunicação entre indivíduos. Assim, as representações sociais tanto falam quanto mostram e, também, comunicam e exprimem.

Stalliveri (2017) dialoga com os argumentos postos quando afirma que a internacionalização é um fenômeno, não é uma opção, o qual as instituições devem aprender a lidar. Nesse entendimento, o objeto representado - “internacionalização” - se transversaliza nos processos de ancoragem e objetivação, pela passagem de fenômeno psicossocial para fenômeno educacional como um objeto social revestido de opiniões (eu penso), de saberes (eu sei) e de crenças (eu acredito), (Sá, 1998). Assim, conhecer o pensamento social dos gestores e docentes de uma universidade sobre a política de internacionalização da educação superior implica explicar os processos que fazem com que o conhecimento do senso comum possa ser socialmente estabelecido como realidade operativa.

A política de internacionalização na/da educação superior se constitui como um grande desafio para as universidades brasileiras. Segundo Capes (2017), a inserção da universidade brasileira no cenário internacional extrapola a sua pauta de compromissos, exigindo um trabalho contínuo para superar os desafios que lhes são impostos. A universidade tem que contribuir para a implementação de políticas públicas de educação e de desenvolvimento humano, científico e tecnológico, por meio da oferta e do compromisso com a qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão, a inovação tecnológica e a interação social, com abrangência nacional e internacional. Para se inserir neste contexto, é fundamental o estabelecimento de uma cultura e de políticas para institucionalizar essas interlocuções.

Nesta perspectiva, buscamos conhecer não só elementos constitutivos das representações sociais sobre “internacionalização”, mas, sobretudo como eles se encontram organizados e estruturados, entre um grupo de gestores e docentes de uma Instituição de Ensino Superior (IES) do Estado da Bahia.

A respeito dessas considerações, duas questões guiam a nossa pesquisa: quais as Representações Sociais construídas sobre “internacionalização”, por gestores e docentes da IES? Como essas imagens, advindas dessas Representações, podem contribuir com o processo de construção de uma política de internacionalização institucionalizada? Para tal, elaboramos os seguintes objetivos específicos: apreender as Representações sociais sobre internacionalização construídas por gestores e docentes da IES do Estado da Bahia; desvelar pistas que contribuam com o processo de construção de uma política de internacionalização institucionalizada.

2. Identidade estratégica e a internacionalização da Educação Superior na IES do Estado da bahia

A internacionalização do ensino superior tornou-se um elemento estratégico no desenvolvimento das IES contemporâneas. A iniciativa é impulsionada por agências e organizações de ensino superior que colaboram por meio de programas e serviços dedicados a este fim. Com muita frequência, vem contribuindo para relações entre os países, ou seja, há novas razões, novas oportunidades e novos benefícios e riscos vinculados ao papel e à contribuição do ensino superior e da pesquisa para as relações internacionais (Kinght, 2020).

No intuito de situar nosso objeto de estudo - “internacionalização” na/da educação superior -, colocamos em cena uma instituição de ensino superior situada no nordeste do Brasil, mais precisamente no estado da Bahia. Uma instituição pública de ensino superior do Estado, tem a sua origem a partir da Lei 5.540/68, que determina a fusão da Federação de Escolas Superiores em Superintendência do Ensino Superior do Estado da Bahia (SESEB), autarquia mantida pelo Estado. A IES do estado da Bahia recebe o status de universidade em 01 de junho de 1983, tendo que incorporar novos campi ou unidades que viessem a ser implantados ou instituídos pelo poder público (Fialho, 2005), sendo legalmente reconhecida e autorizada pelas leis e pelos decretos da época.

De estrutura multicampi, com a finalidade de implantar o ensino superior no interior da Bahia, a IES do estado da Bahia está presente por meio de 29 Departamentos em todas as regiões geográficas do Estado, estabelecidos em 24 cidades, atendendo, também, aos 15 Territórios de Identidade. Atualmente, essa IES do estado da Bahia consolida-se como uma universidade multicampi e multirregional, comprometida com a produção, difusão, socialização e aplicação do conhecimento nas diversas áreas do saber: As suas primeiras ações de internacionalização ocorrem mediante a celebração de acordos de cooperação com a Universidade do Canadá, Universidade de Paris e universidades da América Latina, com o objetivo de qualificar os docentes da área de educação. Essa, particularmente, possibilitou a mobilidade do corpo docente para cursar mestrado e gerou outros acordos com universidades da Comunidade Europeia, Estados Unidos e Japão.

Nos anos noventa, foi instituída a Assessoria de Relações Internacionais (ASSESSI), com a finalidade de assessorar o Reitor nas atividades internacionais e na criação dos Núcleos de Idiomas que, regimentalmente, tinham a finalidade de estabelecer ou ampliar as relações com os países por estes representados. As ações de internacionalização eram concentradas em Salvador, ampliou-se os acordos de cooperação e a oferta de cursos de extensão em parceria com o Canadá: Núcleo de Estudos Canadenses (NEC), com cursos de inglês e francês; com a Itália, com intercâmbios e cursos de italiano; cursos de espanhol e japonês.

Por três décadas, de 1983 a 2013, a IES do estado da Bahia apresentava apenas uma abordagem de internacionalização, com ênfase em atividades (Knight, 2004) geralmente isoladas, pontuais, a exemplo de: cooperação internacional; mobilidade e intercâmbio de estudantes; recepção de comitivas e a assessoria da reitoria, característica que, por sua vez, não conseguiria instituir uma cultura e política de internacionalização na perspectiva acadêmica.

A partir de 2014, com a Resolução nº 1027/2014. D.O. 02/04/2014 e do projeto da nova Gestão universitária “por uma IES do estado da Bahia Democrática e de Qualidade”, nasce a Secretaria Especial de Relações Internacionais (SERI), com o objetivo de modernizar e colocar a IES do estado da Bahia num patamar de visibilidade nacional e internacional, consolidando-se num espaço de promoção para a difusão e socialização do conhecimento.

De acordo a estrutura organizacional, a SERI, vinculada à Reitoria, exerce a função de assessoria, consultoria e prestação de serviços especializados voltados para a gestão da internacionalização de forma colegiada, baseada na qualidade do clima organizacional, no diálogo, no respeito e na construção de boas relações, conforme plano e procedimentos para melhorar o desempenho e os resultados das ações propostas.

Em 2014, para a implantação da SERI, demandou a elaboração e a aprovação do seu projeto numa perspectiva ampla e processual da internacionalização. Para este projeto, a gestão está organizada em 05 (cinco) linhas de ação: 1. Mobilidade e Intercâmbio Discente. 2. Mobilidade e Intercâmbio de Servidores - Docentes, Técnicos, Analistas e Pesquisadores; 3. Fomento e Apoio à internacionalização; 4. Ensino de Idiomas e, 5. Rede Internacional dos docentes e pesquisadores da IES do estado da Bahia. Essas linhas foram desdobradas em ações para execução previstas no Plano de Ações Prioritárias (PAP) para serem desenvolvidas com suas respectivas atividades e coordenações. Previu também a instituição de um comitê por Região ou Departamento. Tomando como base o seu projeto de implantação, a SERI vem buscando atender à sua dimensão multicampi, numa perspectiva intercultural, participativa e colaborativa, considerando que o seu desenvolvimento e a necessidade de aprimoramento da infraestrutura para gestão do processo de internacionalização incluem planejamento, execução, comunicação, divulgação, acompanhamento e avaliação de suas ações e a formulação e divulgação de procedimentos e fluxos operacionais para o conhecimento e alinhamento dos processos em todos os segmentos e níveis de ensino na IES do estado da Bahia, abrangendo a pesquisa e as atividades de serviços à comunidade interna e externa.

A configuração do departamento de Relações Internacionais como uma secretaria especial com status de agência executiva reflete uma compreensão da internacionalização como uma estratégia de desenvolvimento institucional. Os princípios orientadores indicam a preocupação de garantir que a dimensão internacional permeie todos os setores da instituição, considerando suas características regionais. Isso é feito com o intuito de democratizar a participação da comunidade acadêmica, considerando a situação socioeconômica do público envolvido.

Nesse sentido, a IES coaduna com a portaria de número 220, de 3 de novembro de 2017, que trata do Programa Institucional de Internacionalização das Instituições de Ensino Superior e dos Institutos de Pesquisa do Brasil (CAPES/ PrInt), que tem o propósito de estimular a execução e o fortalecimento de estratégias de internacionalização institucional. O programa promove a criação de redes internacionais de pesquisa voltadas para aprimorar a qualidade da produção acadêmica relacionada aos estudos de pós-graduação (CAPES, 2017), tendo a atuação da Capes para expandir as iniciativas de suporte à internacionalização na pós-graduação, ao mesmo tempo que facilita a mobilidade tanto de docentes quanto de discentes.

A partir do pressuposto, o tema não é somente mobilidade, é preciso discorrer sobre outras formas possíveis de internacionalizar uma instituição (Morosini, 2020). Para isso, é necessário pensar na internacionalização integral, ou abrangente, como introduzido por Hudzik (SENATOR [...], 2020), a qual conceitua como um compromisso, por meio de ações para infundir perspectivas internacionais e comparativas a partir do ensino, da pesquisa e da extensão na educação superior (Kinght, 2020). Outra forma mais recente é a internacionalização do currículo (IoC) que incorpora dimensões internacionais, interculturais e/ou globais no conteúdo do currículo (Leask, 2015). Outro aspecto é a internacionalização em casa (IaH), principalmente no currículo formal e informal, no ambiente de aprendizagem doméstico. Estas diferentes formas nos desafiam a pensar na construção de outras e, inclusive, a complementar as já existentes.

Assim, cabe a nós, desvelar o pensamento social sobre este fenômeno em construção na atualidade.

É essencial considerar que as políticas de internacionalização não se desenvolvem de maneira uniforme em todos os territórios nacionais. As disparidades geográficas, historicamente estabelecidas, têm representado um obstáculo à competição de projetos em certas regiões e áreas do conhecimento, especialmente no que diz respeito à promoção internacional proporcionada por editais de livre concorrência. A região Nordeste exemplifica essa realidade, apresentando um sistema de pós-graduação mais recente em comparação a outras regiões e demonstrando um esforço notável para se consolidar em campos específicos, como a educação. Assim, a região Nordeste emerge como uma parte vulnerável desse cenário.

3. Teoria e método das representações sociais como trilha da investigação

A escolha pela Teoria e pelo Método das Representações Sociais se fundamenta, pois, os fenômenos de representações sociais estão “espalhados por aí”: na cultura, nas instituições, nas práticas sociais, nas comunicações interpessoais e de massa e nos pensamentos individuais (Sá, 1988). Logo, faz-se necessário identificar os seus conteúdos para, em seguida, buscar compreender a sua possível aplicabilidade (Moscovici, 1978; Jodelet, 2001), particularmente no campo da educação, como processos formativos que são traduzidos em atos educativos pelo multifacetado processo de comunicação (Berlo, 1999).

Nesse sentido, como o fenômeno psicossocial da “internacionalização” é recente na IES do estado da Bahia, entendemos que, a partir de como os gestores e docentes sentem, pensam e agem sobre esse objeto socialmente representado, é possível interpretar acontecimentos e elaborar teorias sobre uma política de internacionalização. Logo, as representações sociais, como um conjunto organizado de conhecimento, podem ser descritas como um conjunto de elementos (informação, opiniões, crenças, etc.) entre os quais os indivíduos estabelecem relacionamentos. Nesta perspectiva, as representações sociais são estruturas cognitivas e, por serem sociais, são compartilhadas (Moscovici, 2003).

Jodelet (2001, p. 25) pontua que “[...] ao tornar a TRS mais heurística para a prática social e para pesquisa”, ocorre uma maior aproximação do objeto de pesquisa e do sujeito que a ele está relacionado. Dessa forma, as representações sociais, na teoria moscoviciana, estão mais próximas dos seus contextos originais de constituição e estão muito mais veiculadas ao cotidiano das pessoas. Essa autora define que as representações sociais são formas de conhecimento prático, que se inserem mais especificamente entre as correntes que estudam o conhecimento do senso comum. Segundo ela, tal privilégio já pressupõe uma ruptura com as vertentes clássicas das teorias do conhecimento, uma vez que abordam o conhecimento como saber formalizado. Já os estudos em representações sociais focalizam um saber gerado com base na comunicação da vida cotidiana, que apresenta uma finalidade também prática empenhada em orientar posturas e comportamentos em situações sociais.

4. Abordagens e processos que orientam a apreensão do objeto socialmente representado

Das três abordagens da Teoria das representações sociais: sociogênese, estrutural e societal, nesse estudo, abordaremos as duas primeiras. A fundante, proposta por Moscovici (2003) e comumente conhecida como sociogenética e difundida por Jodelet (2001), descreve a gênese do desenvolvimento das representações sociais, em que sempre coincide com o surgimento de uma situação inovadora, um fenômeno desconhecido ou um evento incomum. Esse novo fenômeno implica que a informação sobre ele é limitada, incompleta e amplamente dispersa nos diferentes grupos sociais implicados pelo surgimento desse objeto4. Esse, por sua vez, desperta ansiedade, atenção ou perturba o curso normal das coisas. Portanto, motiva uma intensa atividade cognitiva que objetiva compreendê-lo, controlá-lo e, até mesmo, defendê-lo5 e provoca uma multiplicidade de debates e de comunicação interpessoal e midiática. Desta forma, o compartilhamento de informações, as crenças, hipóteses ou especulações, acerca da internacionalização na/da IES do estado da Bahia como um evento recente, pode levar os grupos sociais majoritários de gestores e docentes ao consenso emergente, pois eles processam informações sobre o objeto em questão, com foco em um aspecto particular de acordo com as expectativas ou política de grupo6.

O desenvolvimento gradual de uma representação, que é realizada espontaneamente, baseia-se, portanto, em três ordens de fenômenos: a dispersão da informação, o foco e a pressão na inferência.

Essa abordagem se complementa pela abordagem estrutural que busca o conteúdo das RS pela sua organização e hierarquia. Primeiro, porque fornece aos pesquisadores uma estrutura conceitual para estudar representações estabilizadas em vez de representações em formação. Abric (2000) se concentra mais no conteúdo das representações, na sua organização e na dinâmica. Eles propõem uma abordagem chamada Teoria do Núcleo Central (TNC) que contribui, em grande parte, para esclarecer a lógica sociocognitiva que sustenta a organização geral das representações sociais. A base da teoria do núcleo central considera que, no conjunto de elementos cognitivos que compõem a representação, alguns desempenharão um papel diferente dos outros. Esses elementos, do núcleo central, intermediários e periféricos estruturam e organizam uma Representação social. Essa estrutura, organizada e hierarquizada, gera um campo representacional que adquire um significado e um valor específico para os indivíduos. O sistema central estrutura os elementos cognitivos relativos ao objeto e é o fruto dos determinismos históricos, simbólicos e sociais particulares aos quais os diferentes grupos sociais estão sujeitos. Os elementos intermediários e periféricos permitem o funcionamento da representação como uma grade de decodificação para situações sociais encontradas pelos indivíduos, considerando que o núcleo central pode ser entendido como a parte abstrata da representação.

Nesta perspectiva, as representações sociais construídas sobre “internacionalização” não são mais simples universo de opiniões, mas sim universos estruturados sobre o conteúdo. Por outro lado, a abordagem estrutural fornece um quadro de análise que capta a interação entre o funcionamento individual e os contextos sociais em que o indivíduo evolui. Por fim, por propor conceitos formalizados, a abordagem estrutural possibilitará a formulação de hipóteses sobre a adaptação sociocognitiva dos atores sociais frente às mudanças em seu ambiente. E tudo isso pode nos permitir entender como os gestores e docentes têm se comportado frente ao processo de construção de uma política de internacionalização na IES do estado da Bahia.

Por sua condição histórica, nossa escolha principal reside em olhar as representações sociais pela lente dos conceitos principais baseado na grande Teoria das Representações Sociais e, complementada, pela abordagem estrutural da Teoria do Núcleo Central.

As abordagens citadas se inserem no pano de fundo de dois processos principais, definidos por Moscovici (1978): ancoragem e objetivação, em que a primeira completa o processo da segunda. A ancoragem é concebida como e onde o novo objeto encontrará seu lugar no sistema pré-existente de pensamento de indivíduos e grupos, o novo objeto será assimilado a uma categoria já conhecida e familiar. Ao mesmo tempo, ele irá juntar-se a uma rede de significado a partir da qual o objeto será avaliado. A hierarquia de valores específicos para os diferentes grupos constituirá uma rede de significado a partir da qual o objeto será localizado avaliado. Analisar esse processo, pelo pensamento social dos gestores e docentes, pode nos permitir entender a estrutura cognitiva dos elementos hierarquizados sobre a internacionalização e explicar o processo de construção desse objeto socialmente representado.

Pela objetivação, maneira pela qual o novo objeto é rapidamente simplificado, imaginado e esquematizado, foi possível desvelar as diversas facetas do objeto socialmente contextualizado pelos gestores e docentes. Significa dizer que os elementos foram classificados de acordo com critérios culturais (todos os grupos não têm acesso igual às informações relativas ao objeto) e critérios normativos (reteve apenas o que é consistente com o sistema de valores do grupo). Esses elementos selecionados formarão o que Moscovici (1978) chama de núcleo figurativo, isto é, um conjunto imagético e coerente que reproduz o objeto de maneira concreta e seletiva. Ao penetrar no meio social das comunicações, generalizando-se coletivamente, essa esquematização do objeto substitui a própria realidade do objeto e torna-se “naturalizado”. A representação é, então, constituída e assume o status de evidência. Por esse processo, entendemos, teoricamente, que diferentes imagens serão construídas pelos sujeitos desses grupos sociais e podem nos permitir apreender pistas interessantes para contribuição de uma política de internacionalização na IES do estado da Bahia.

5. Trilha metodológica da investigação

Buscamos especificar nossa trilha metodológica para apreensão das representações sociais, sobre “internacionalização” e como o seu desvelar possibilita apresentar pistas teóricas para o processo da política de internacionalização institucionalizada na/da IES do estado da Bahia.

Nos estudos envolvendo o pensamento do senso comum a respeito de objetos sociais, muito se tem discutido a respeito das abordagens metodológicas mais coerentes. O método escolhido pode fazer emergir ou imergir a complexidade de um objeto social, isto porque, além das características dos participantes, a forma de pesquisar também interfere no resultado obtido (Sá, 1998). Assim, essa pesquisa é do tipo qualiquantitativa, pois utilizamos métodos e técnicas quantitativas e qualitativas, diante da complexidade dos processos humanos. É também de natureza exploratória pois, após a revisão de literatura, verificamos que são raros os estudos sobre internacionalização na educação superior que aportem essa abordagem.

No que diz respeito aos sujeitos participantes, entendemos a dificuldade em estabelecer critérios de homogeneidade para a seleção dos participantes, como aqueles das amostras estatísticas. Nesse sentido, buscamos uma amostragem teórica, que é formada por aqueles informantes em potencial e que aceitem participar espontaneamente do estudo. Nesse sentido, o estudo empírico foi feito junto aos gestores (pró-reitores, secretário de relações internacionais e coordenadores de programas de pós-graduação) e docentes que atuam nos programas de pós-graduação.

A amostra final se constituiu: 1 (um) pró -reitor/a de Pesquisa e Pós-Graduação, 1 (um) pró-reitor/a de graduação, 1 (um) pró-reitor/a de assistência estudantil, 1 (um) pró-reitor/a de extensão, 1 (um) pró-reitor/a de ações afirmativas, 1 (um) secretário de Relações Internacionais e 14 (quatorze) coordenadores dos Programas de Pós-Graduação espalhados pelos diversos Campi, totalizando 20 sujeitos participantes. A adoção de siglas foi de extrema necessidade para, parcialmente, manter o anonimato do entrevistado. Assim, utilizamos PR (pró-reitor), CG (coordenadores de programas de graduação) e CPG (coordenadores de programa de pós-graduação). Vale salientar que o projeto desta pesquisa que resultou no presente Internacionalização da Educação foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa da IES do estado da Bahia, via Plataforma Brasil, e foi aprovado sob o parecer 3.672.734 (Comitê, 2019) e o número de CAAE 17312819.6.0000.0057.

6. Instrumentos de colheita dos dados7

O processo de elaboração dos instrumentos para coleta de dados e, posteriormente, sua análise, exigiram alguns critérios específicos para pesquisas dessa natureza, como recomenda Sá (1998). Todo o processo precisa ser elaborado baseando-se na Teoria das Representações Sociais e Teoria do Núcleo Central. Além do questionário para o acesso às evocações livres (TALP), foi fundamental a realização de entrevistas semidirigidas, que “constitui ainda, atualmente, um método indispensável em qualquer estudo sobre representações” (Abric, 2000).

O Questionário - Técnica de Associação Livre de Palavras - TALP foi utilizado como primeiro instrumento de colheita de dados. Segundo Sá (1998), as primeiras associações são mais espontâneas, enquanto as posteriores são mais racionais. Por isso, fizemos a opção pela utilização desse instrumento para reunir as informações. As evocações foram submetidas ao software EVOC, para identificação do núcleo central e dos elementos periféricos que constituem as representações sociais.

Para a segunda etapa da colheita de dados, fundamentada na referência e na natureza qualitativa da investigação, utilizamos a entrevista. As questões foram elaboradas atendendo aos objetivos do estudo e às informações relevantes localizadas em referências que tratam do tema. A entrevista semiestruturada pretendeu dar liberdade aos sujeitos participantes para expressarem seus conhecimentos e perspectivas. Por meio da entrevista, torna-se possível acessar os informes contidos na fala dos atores sociais e, quando associada a métodos adequados de análise, permite o acesso aos sentidos e significados de tais informes, revelando importantes aspectos da subjetividade desses atores e de seus contextos de inserção e atuação. É interessante mencionar que a utilização da associação livre de palavras, questionários, entrevistas são instrumentos muito significativos e consistentes nos estudos sobre as representações sociais no âmbito educacional, como podemos observar nas pesquisas desenvolvidas pelos grupos de estudos brasileiros em representações sociais (CIERS-FCC; GEPPE(RS)-UNEB; GIPRES-UNEB; NEARS-PUC/SP; GIERSE-UFPE; RESFORD-UFRN) e também em pesquisas realizadas por, Alves-Mazzotti (2008), Garrido (2020), Crusoé (2004), Ornellas (2019).

6.1 Procedimentos para Colheita e Análise dos dados

Os procedimentos para colheita de dados ocorreram, em um primeiro momento, contatando participantes da pesquisa, por meio de carta de apresentação via meio eletrônico. Após confirmação para a pesquisa, verificamos qual era o momento oportuno para realizar a aplicação dos instrumentos. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi preenchido e assinado individualmente pelos sujeitos participantes, assim como o Questionário TALP.

O questionário TALP nos forneceu a frequência e hierarquização. Assim, partimos de um termo indutor, palavra-estímulo, a fim de estabelecer associações livres. Dessa forma, solicitamos aos participantes que registrassem cinco expressões que lhes venham imediatamente à mente ao ouvirem o termo “internacionalização da educação superior” e, em seguida, foi solicitado que eles enumerassem de um a cinco, sendo 1- a mais importante de todas; 2- extremamente importante; 3- muito importante; 4- importante e 5- a menos importante, a fim de apreender a hierarquização e as palavras candidatas ao núcleo central das RS, de acordo com as orientações metodológicas de Vergès (1992), no que diz respeito a uma das variantes do método hierarquização de itens.

Em seguida, foram realizadas entrevistas semidirigidas individuais com os 20 sujeitos participantes da pesquisa, em contextos profissionais, gravadas com a sua autorização. Os arquivos de áudio foram transcritos e transformados em arquivos do Word e o roteiro para a entrevista foi composto em duas partes que contemplam dois blocos e quatro questões: o primeiro bloco, com duas questões, buscou-a entender a natureza do pensamento social por meio dos processos de ancoragem e objetivação das representações sociais construídas sobre “internacionalização”. O segundo bloco, com duas questões, objetivou identificar as práticas sociais exercidas a partir do pensamento social construído sobre “internacionalização”.

Os métodos utilizados para coletar os dados são referenciados como os mais adequados quando a teoria utilizada para investigar as representações sociais é do núcleo central (Sá, 1998).

As evocações advindas destes instrumentos constituíram um arcabouço de respostas e um corpus para análise. Assim, obtivemos um total de 20 (vinte) amostras realizadas pelos gestores e docentes da IES do estado da Bahia, cada qual com as cinco palavras indicadas hierarquicamente. Desta forma, utilizamos o método de tratamento de dados proposto por Vergés (1992) que combina a frequência de evocação das palavras com a ordem em que estas são evocadas pelos participantes da pesquisa, a fim de se efetuar o levantamento dos elementos do núcleo central e do sistema periférico. Para tanto, as seguintes etapas foram obedecidas (Abric, 2000): categorização de palavras/expressões; cálculo da frequência das categorias e cálculo da Ordem Média de Evocação (OME). Dessa forma, após a categorização das palavras evocadas, realizamos, de cada uma das categorias semânticas aptas à análise, o cálculo a seguir:

Vale discriminar:

OME = Ordem Média de Evocação

f1* 1 = número de evocações para determinada hierarquia vezes a hierarquia, ou grau de importância atribuído ao termo evocado e assim sucessivamente até a quantidade de hierarquia considerada;

Σf = somatório da frequência total para determinado termo, considerando-se todas as hierarquias.

Para as entrevistas, propomos um exercício descritivo-interpretativo com o intuito de possibilitar ao leitor visualizar, claramente, o campo da pesquisa. Para tal, utilizamos a análise do discurso do sujeito coletivo (DSC), desenvolvido no fim dos anos de 1990 por Lefevre & Lefevre (2012), a partir da TRS, que objetiva realizar pesquisas sociais de enfoque qualiquantitativo. Essa análise nos possibilitou recuperar e descrever empiricamente o que as coletividades da IES do estado da Bahia produzem enquanto representações sociais sobre a “internacionalização”.

Assim, alinhada com a análise estrutural e hierarquizada dos elementos cognitivos das representações sociais, o DSC foi estruturado e analisado por quatro operadores: Expressões Chave (ECH), Ideias Centrais (IC), Ancoragens (ACS) e o Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), propriamente dito. De posse das entrevistas registradas e transcritas, buscamos identificar as Expressões Chave - segmentos contínuos ou descontínuos de transcrições literais de cada de cada resposta a uma pergunta de questionário, por constituírem os principais conteúdos das respostas, suas representações subjacentes, sempre em conformidade com a cultura e singularidade de cada sujeito. Em seguida, classificamos as IC e/ou as ACSs, agrupando os trechos semelhantes ou complementares em categorias de IC e ou ACS, que foram identificadas por um código (por exemplo, letras) e por uma expressão linguística (nome ou frase) que sintetize seu sentido a fim de encontrar uma ou mais de uma Ideia Central ou Ancoragem. Por fim, os extratos de diferentes opiniões individuais foram analisados às aproximações e aos distanciamentos no conjunto do discurso representativo do pensamento grupal.

7. As representações sociais sobre “internacionalização” na Educação Superior na IES do Estado da Bahia

As apresentações dos dados coletados foram dispostas por intersecções entre as análises dos quadrantes (núcleo central e sistema periférico), resultantes das evocações, análise de conteúdo das evocações, das entrevistas, e, ainda, das análises dos processos de objetivação e ancoragem identificados nas entrevistas. Com o intuito de identificar e compreender as representações sociais sobre “internacionalização”, na realidade da IES do Estado da Bahia, utilizamos a Técnica de Associação Livre de Palavras.

Jodelet (2001) versa que a necessidade de informação necessária sobre o mundo no qual estamos inseridos se apresenta na medida em que precisamos dessas informações para nos relacionar com ele, seja para compreendê-lo, dominar ou nos ajudar a ele, e, dessa maneira, identificar e resolver as questões que nos são apresentadas. Assim, com o objetivo de analisar as possíveis representações sociais que povoam o trabalho psíquico e cognitivo construído pelos gestores e docentes sobre “internacionalização”, trazendo ressonâncias nas suas vivências profissionais, apresentamos, agora, algumas das observações por nós verificadas.

A respeito do material recolhido, utilizando a TALP com o mote indutor “internacionalização da educação superior”, constatamos, após o processamento, que foram evocadas um total de 100 palavras, sendo que, desse total, 17 foram distintas entre si (Tabela 1).

Tabela 1 Quadro de Palavras Evocadas

| Nº | Evocação | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | f | OME |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | Intercâmbio e Interculturalidade | 14 | 6 | 12 | 0 | 1 | 32 | 2,0 |

| 2 | Conhecimento | 4 | 15 | 0 | 0 | 8 | 23 | 3,2 |

| 3 | Cooperação e Convênios | 9 | 6 | 2 | 0 | 2 | 19 | 1,9 |

| 4 | Globalização | 0 | 0 | 12 | 13 | 1 | 16 | 5,8 |

| 5 | Formação | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6,0 |

| 6 | Institucional | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,0 |

| 7 | Solidariedade | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3,0 |

| 8 | Necessidade | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3,0 |

| 9 | Hibridização | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,0 |

| Total de Palavras Evocadas | 100 | 31,9 | ||||||

| Média | 11,1 | 3,5 | ||||||

Fonte: elaborado pelos autores (2019)

Considerando que, a partir da sexta evocação, a frequência de palavras caiu para duas, desconsideramos os resultados a partir daí por entender que apenas duas frequências não representam o grupo, ou seja, baixas frequências de evocação representam, em sua maioria, pensamentos individuais e não do grupo. Com a frequência média (11,1) e a OME (3,5) definidas, a Tabela 2 foi montada:

Tabela 2 Quadro de quatro casas das evocações livres de gestores e docentes para o termo indutor “internacionalização”.

| Elementos Centrais f igual ou maior a 11 OME menor que 3,5 |

Elementos Intermediários I f igual ou maior a 11 OME maior e igual a 3,5 |

||||

|---|---|---|---|---|---|

| f | OME | f | OME | ||

| Intercâmbio/Interculturalidade | 32 | 2,9 | Globalização | 16 | 5,8 |

| Conhecimento | 23 | 3,2 | |||

| Cooperação e Convênios | 19 | 1,9 | |||

| Elementos Intermediários II f menor que 11 OME menor que 3,5 | Elementos Periféricos f menor 11 OME maior e igual a 3,5 |

||||

| f | OME | f | OME | ||

| Solidariedade | 2 | 3,0 | Formação | 3 | 6,0 |

| Necessidade | 2 | 3,0 | Institucional | 2 | 6,0 |

| Hibridização | 1 | 1,0 | |||

Fonte: elaborado pelos autores (2019).

Assim, a composição dos elementos centrais no quadrante superior esquerdo abrange termos relacionados às formas como os gestores e docentes percebem, de maneira generalizada, a internacionalização. As palavras desse quadrante estão ali localizadas não apenas pela frequência com que foram ditas, mas, também, pela hierarquia a qual foi categorizada pelos participantes, sendo que, neste quadrante, estão as palavras mais frequentes e com maior nível de importância definido por eles. O “H” entre parênteses, acompanhado pelo número correspondente, indica hierarquia que os gestores e docentes legaram à palavra evocada em nível de importância, sendo 1 - o mais importante e 5- o menos importante, conforme dito.

Dessa forma, as palavras Intercâmbio/Interculturalidade (H1); Conhecimento (H1; H2) e Cooperação e Convênio (H1; H2) estão dentre as mais evocadas e dentre as julgadas mais importantes e que fazem parte como tendência ao núcleo central. Esse resultado nos apresenta que, apesar da palavra Globalização (H3; H4) fazer parte das representações sociais desses participantes sobre internacionalização, ela não faz parte do núcleo central e sim como Elemento Intermediário I do segundo quadrante superior. O terceiro quadrante, Elementos Intermediários II, composto pelas evocações Solidariedade (H1; H5); Necessidade (H1; H5) e Hibridização (H5) apresenta o quadro de evocações consideradas importantes em nível de hierarquia, contudo, perdem pela baixa frequência, o que indica que elas se distanciam das representações sociais do grupo.

No quarto e último quadrante, definido como Elementos Periféricos, estão as evocações menos frequentes, portanto, são as mais distantes do Núcleo Central. Entretanto, se apresentam importantes: Formação (H1) e Institucional (H1) para os gestores e docentes. Isto demonstra o papel desses elementos em proteger o núcleo central quando a cooperação e o convênio desencadeiam as ações de intercâmbio e a difusão do conhecimento no processo de formação dos sujeitos nas instituições.

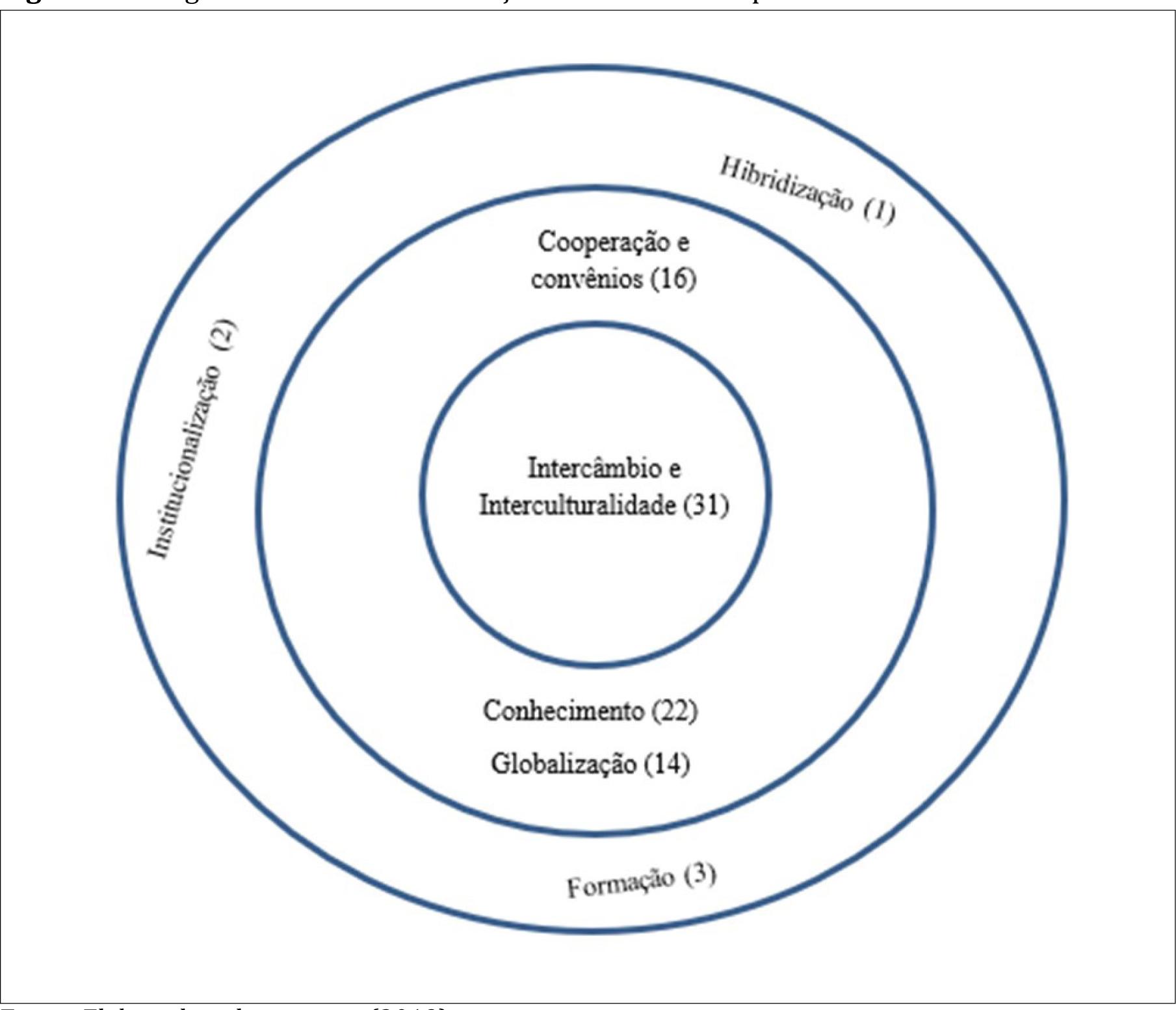

Optamos por representar, por meio da figura a seguir, a imagem cognitiva que emerge quando as representações sociais de gestores e docentes sobre “internacionalização” são estruturadas. Esta figura nos expõe os elementos do núcleo central, elementos intermediários e periféricos, conforme abordagem estrutural de Abric (2000).

Fonte: Elaborado pelos autores (2019)

Figura 1 Imagem da “internacionalização” sob a ótica das palavras.

A figura acima representa a organização e estrutura das representações sociais sobre “internacionalização”, cujos elementos estão integrados ao núcleo central, intermediários e periféricos. Segundo Abric (2000), para localizarmos uma representação social de um dado grupo de sujeitos sobre um determinado objeto, é preciso identificar os elementos centrais que constituem e dão significação à representação. A TRS nos permite apreender as categorias atributivas que nos induzem a entender o pensamento social dos sujeitos a partir do conceito que eles constroem sobre o objeto representado. Nesse sentido, as palavras “intercâmbio e interculturalidade” (31) como tendência ao núcleo central, “conhecimento” (22), “cooperação”, “convênio” (16) “globalização” (14) como elementos intermediários e, finalmente, os periféricos constituídos pelas palavras “formação” (3) “institucionalização” (2) e “hibridização” (1). Esses resultados se aproximam daqueles que foram apresentados no quadro de quatro casas de Vergès (1992), quando, pelo núcleo figurativo das RS, os gestores e docentes pensam o fenômeno da internacionalização a partir da mobilidade acadêmica desencadeada pela cooperação e pelos convênios que, por sua vez, podem contribuir para a produção e difusão do conhecimento globalizado. Dialogando com esse pensamento, Laus (2012) afirma que a internacionalização é composta pelos diálogos da instituição com outros entes além das fronteiras nacionais nas áreas de ensino, pesquisa e extensão, a depender do contexto em que ocorre. Isso significa conceber que a internacionalização também é única e não é um fenômeno estático, devendo ser, por isso, (re)planejada, (re)executada e (re) monitorada constantemente.

Para além de intercâmbio e interculturalidade, outros elementos são revelados, como: conhecimento, cooperação e convênio e globalização que são ancorados como aqueles que protegem esse núcleo central. Isto implica objetivar que os indivíduos dessa pesquisa sentem, pensam e agem sobre o objeto social - “internacionalização” como a promoção do intercâmbio acadêmico internacional de docentes e discentes e desdobrem em atividades eficazes para transformação social. Para isso, as relações culturais devem ser observadas como fatores relevantes para as conexões universitárias.

De maneira geral, na acepção de Wantanabe et al. (2023, p. 05), entre as estratégias institucionais para promover e aprimorar a internacionalização do ensino superior, a mobilidade acadêmica ainda é predominante. Isso se manifesta tanto na perspectiva da mobilidade para o norte global, conhecida como mobility out, quanto no sentido oposto, em direção ao sul global, referido como mobility in. Esse fenômeno é especialmente evidente no envio de estudantes de países do hemisfério sul, como o Brasil, para regiões do norte global.

7.1 Imagem da “internacionalização” sobre a ótica do discurso

Para maior representatividade, entrevistamos 20 pessoas (gestores e docentes) na IES do estado da Bahia, nos campi de Salvador, Alagoinhas, Juazeiro, Serrinha, Conceição do Coité, Jacobina e Santo Antônio de Jesus. Portanto, o recorte para escolha destes campi seguiu o parâmetro de ser um campus por região e que apresente, ao menos, um curso de graduação e pós-graduação.

As entrevistas foram gravadas e tiveram de 10 a 17 minutos de duração. Em seguida, elas foram transcritas. Os dados foram organizados e o seu conteúdo foi analisado pelo método e técnica de Bardin (2016) e pelas categorias a priori definidas, segundo os autores De Wit (2005), Knight (2020), Miura (2006), Laus (2012), Lima e Maranhão (2009), Morosini (2019) e Stallivieri (2009), as quais servem para descrever e avaliar a maneira como a internacionalização está sendo implementada por Instituições de Educação Superior.

Dessa análise, as categorias emergentes das falas dos gestores e docentes serviram para apreender pistas de reflexão em torno da pertinência de sua utilização na construção de uma política de internacionalização institucionalizada na IES do estado da Bahia.

O roteiro da entrevista semiestruturada foi elaborado com duas questões para cada um, com o objetivo de analisar o processo das representações sociais construídas pelos participantes. Assim, as questões elaboradas sobre natureza do pensamento social sobre “internacionalização” foram: o que eles entendem por internacionalização? O que eles pensam sobre a internacionalização na IES do estado da Bahia?

Sobre o que eles entendem por internacionalização, no contexto ao qual se desenvolve esse processo em instituições de ensino superior, os vinte respondentes apontam para uma multiplicidade de olhares acerca desse fenômeno na educação superior. Assim, o quadro 3 apresenta o pensamento deles em articulação com as abordagens definidas pelos autores De Wit (2005), Knight (2020), Miura (2006), Laus (2012), Lima e Maranhão (2009), Morosini (2019) e Stallivieri (2009).

Tomando como base as informações apresentadas no quadro 1, é possível visualizar 5 (cinco) unidades de análises levantadas pelos gestores e docentes da IES do estado da Bahia. É possível perceber que essas unidades dialogam com aquelas de Knight (2008) e ampliam as abordagens consideradas tradicionais. Nesse sentido, é possível inferir que as universidades podem adotar diferentes níveis, nacional\setorial e institucional, de abordagens para atender aos desafios impostos pela internacionalização. Elas refletem os valores, as prioridades e ações adotadas durante a promoção e implementação de suas políticas, entendendo que não existe a mais correta e sim que, em virtude da necessidade e das identidades, várias abordagens podem ser adotadas simultaneamente pelas IES, portanto, não são excludentes (Morosini, 2006). Salientamos que, nesse estudo, pela frequência das respostas, as abordagens adotadas pelo nível institucional são enfatizadas, pois as entrevistas foram realizadas na IES do estádio da Bahia, especificamente com os gestores e docentes dos programas de pós-graduação, refletindo algum grau de inserção internacional.

Quadro 1 Abordagens sobre a Internacionalização segundo os gestores e docentes N=20

| UNIDADE DE ANÁLISE | ELEMENTOS - FRAGMENTOS DAS FALAS | QTD. |

|---|---|---|

| Atividade | Internacionalização: aproximação entre universidade no processo de mobilidade internacional, possibilita a imersão de docentes e discentes a outras realidades. É a constituição de um processo formativo por meio de uma rede de pensamento, ideias e conhecimentos no campo científico, acadêmico e tecnológico. Internacionalização da educação superior: cooperação acadêmica internacional como um conjunto de atividades realizadas entre instituições universitárias que, por meio de múltiplas modalidades, implica uma associação e colaboração sobre temas de política e gestão institucional. As trocas realizadas entre as instituições no campo da pesquisa são fundamentais para o enriquecimento social das instituições e em busca de um objetivo comum, que é o conhecimento. |

10 |

| Resultados | Qualificação das experiências de formação de estudantes no contexto da universidade por meio de parceiros e projetos internacionais; elaboração, um maior número de acordos; contribuição para a interculturalidade. | 08 |

| Razões | Criação de estratégias e definição de captação de recursos e garantir financiamentos de projetos, credenciamento de programas e cursos; troca de experiências intelectuais, acadêmicas e culturais; valorização de saberes e complementação desses saberes com outras realidades, novas tecnologias. | 04 |

| Processual | Melhor processo de ensino, pesquisa e extensão na educação superior; consideração do conjunto de políticas e programas que as universidades e governos implementam para responder ao fenômeno da globalização que afeta as instituições de ensino superior. | 02 |

| Interna (at home) | Exigência da agência fomentadora Capes para que as universidades construam redes de trocas e experiências através de uma cultura que apoie o entendimento internacional da política de internacionalização. | 01 |

Fonte: elaborado pelos autores (2019).

Dentre elas, observamos que, nos seus discursos, se destacam como unidades de análise: a) abordagem de atividade; b) de razões; c) de resultados; d) processual; e e) interna. Assim, a maioria (22 tendências) pensa a internacionalização com ênfase nas atividades, razões e nos resultados. Para eles, a internacionalização fomenta atividades que enfatizam a mobilidade acadêmica, envolvendo razões como criação de estratégias que definam a captação de recursos e garantias de financiamentos para projetos, credenciamento de programas e cursos.

Para ilustrar essa análise, trazemos o excerto8 abaixo:

[...] entendo que internacionalização da educação superior se dá através da cooperação acadêmica internacional como um conjunto de atividades realizadas entre instituições universitárias que, por meio de múltiplas modalidades, implica uma associação e colaboração sobre temas de política e gestão institucional. As trocas realizadas entre as instituições no campo da pesquisa são fundamentais para o enriquecimento social das instituições e em busca de um objetivo comum, que é o conhecimento. Ou seja, ninguém faz nada sozinho e isso é necessário no campo do ensino, pesquisa e extensão (CPG3, 2019).

Desta forma, a abordagem de atividades é percebida claramente, pois focaliza as ações relacionadas ao intercâmbio de estudantes e à formação de redes de trabalho para o desenvolvimento de parcerias em projetos de pesquisa. A abordagem de resultados é apresentada sob a forma dos benefícios esperados do processo institucionalizado de internacionalização, tais como: melhoria nas competências dos estudantes e professores; maior número de acordos internacionais firmados pela SERI e possibilidades de contatos com parceiros para desenvolver a inserção internacional.

A abordagem de razões relaciona-se com as motivações principais que direcionam os esforços à internacionalização: melhoria nos padrões acadêmicos relacionado ao ensino e à pesquisa; promoção da exposição cultural dos estudantes de graduação e amadurecimento intelectual em pesquisa para os estudantes de pós-graduação. A fala deste participante ilustra essa análise:

a gente tem agora, alguns alunos da graduação que vão para o exterior, agora mesmo temos uma demanda de alunos da cidade Guanambi que precisam ir para o chile e que a gente está com dificuldades por conta do calendário acadêmico do pós greve, mas temos ações celebradas com os estudantes da graduação, que foram para as universidades de Portugal e tenho ciência de estudantes de pós-graduação do programa XXXXX que passaram meses estudando no exterior, espero que outros programas de pós, possam enviar seus discentes e que essas ações sejam estendidas ao pós-doc dos nossos docentes (CG2, 2019).

Por conseguinte, para eles, os resultados do processo de internacionalização serão apresentados, a partir de acordos, de parceiros e projetos internacionais que permitam a qualificação de experiências de formação de estudantes no contexto da universidade e da interculturalidade, mas eles ponderam que é preciso melhorar o processo de ensino, pesquisa e extensão na educação superior e que há uma necessidade de se considerar o conjunto de políticas e programas que as universidades e os governos implementam para responder ao fenômeno da globalização que afeta as instituições de ensino superior.

Além do benefício cultural, mediante a exposição do indivíduo a uma nova cultura, a novas tradições, costumes e ideias, há um ganho de aprendizado acerca de diferentes modos de se administrar uma ciência. Assim, a experiência internacional proporciona uma troca de modelos de organização e de gerência de pesquisas, por exemplo, formando o nosso pesquisador por meio desse choque de culturas e, logo, o ganho da administração.

Os resultados, a partir do pensamento social desses sujeitos, apontam para a necessidade de uma política de internacionalização institucionalizada na/da IES do estado da Bahia, ilustrado pela fala de uma Pró-Reitora quando verbaliza sobre a estratégia de internacionalização da pós-graduação que deve ser focada, basicamente, em três elementos: a) mobilidade de alunos e professores; b) projetos conjuntos de pesquisa; e c) efetivação de convênios que visem o duplo-diploma. Além disso, ela esclarece que pretende trabalhar esses pontos com o atual Secretário de Relações Internacionais da IES do estado da Bahia.

[...] quando olhamos a estratégia para internacionalização [da IES do Estado da Bahia] há uma enorme sinalização, por parte dos discentes da pós-graduação, para que a frente de trabalho seja em três elementos: mobilidade discente; a outra é a realização de projetos de pesquisa em colaboração, inclusive garantido essa mobilidade, envolvendo professores e alunos nesses projetos de pesquisa em conjunto com pesquisadores de instituições estrangeiras. Sei que isso acontece de maneira tímida por parte de alguns docentes e grupos de pesquisas, mas precisamos de melhor promoção desta comunicação e o terceiro ponto é a questão do duplo diploma. [...] é preciso avançar nessa direção, mas para que possamos avançar estamos na fase de formalização, através do órgão responsável, o CONSU, e assim ter um projeto de internacionalização para toda a universidade (PR1, 2019).

A esse discurso, acerca da formalização e efetivação de um documento que institucionalize sua dimensão internacional e proponha diretrizes para sua atuação, observamos indicativos de clarificação em seus objetivos e interesses para a internacionalização que direcionam esse processo, como menciona o excerto:

[...] política institucionalizada de internacionalização que se encontra em discussão, ainda não foi efetivada, nem formalizada pelo CONSU [...], mas a expectativa que a após aprovação pelos órgãos competentes, a universidade tenha mais claro quais são as ações que ela deve seguir, o que vai priorizar, quais as áreas do conhecimento que ela pode trabalhar com as universidades do exterior [...], se vai priorizar determinados países ou continentes [...], essa clareza pode fazer com que a comunidade volte os olhos para determinados planos e perfis de determinadas universidades, ações conjuntas de projeto de pesquisa e isso pode contribuir nesse sentido. A institucionalização é muito importante pois evita que a universidade faça sua internacionalização apenas focada em ações isoladas [...] (PR5, 2019)

A partir dos discursos, advogamos que internacionalização necessita transcender a forma reativa no contexto institucional para alcançar o nível estratégico em que servirá para elevar a qualidade da educação superior e contribuir para o desenvolvimento das sociedades por meio da estratégia de produção e difusão do conhecimento. Ponderamos, assim, os argumentos de Miura (2006) e Morosini (2011) de que a internacionalização não é e não pode ser diminuída a uma atividade-fim e evidenciamos a necessidade de que tal compreensão possa se encontrar enraizada na política institucional para desenvolvimento da internacionalização no contexto da IES do estado da Bahia.

De maneira geral, os gestores e docentes entrevistados acreditam que a institucionalização do processo de internacionalização é um processo necessário e fundamental para o avanço do conhecimento e para melhoria dos cursos e programas da universidade. No entanto, prevalece a percepção de que tem faltado uma melhor divulgação de tal política na IES do estado da Bahia - suas diretrizes, por exemplo - para as suas unidades. Além disso, é necessária uma definição mais clara acerca do que a universidade considera como “internacionalização”, para que sua política seja, efetivamente, institucionalizada e para que haja um direcionamento de esforços da comunidade IES do Estado da Bahia nesse sentido. Esse pensamento é expresso no verbatim abaixo:

[...] bom, eu vejo, ou melhor, escuto falar sobre esse processo de internacionalização já faz 02 anos, porém ela precisa ser melhor divulgada dentro da universidade, precisa ter mais visibilidade, comunicação mais efetiva. Ao meu ver quer ser plural, mas precisa mostrar o caminho com mais clareza [...] é sabido que as políticas dentro do escopo do governo, faz questão de ressaltar ações que restringe muito a possibilidade de estabelecermos práticas de internacionalização, como iremos internacionalizar se nós não temos programas para acolhimentos estrangeiros, nem boas estruturas e condições para nossos próprios estudantes e nem mesmo para os docentes existe um fluxo de missões internacionais, isso se torna muito difícil [...] (CG6, 2019).

Tal contexto expressa uma fragilidade da dimensão da consciência em favor da internacionalização na IES do estado da Bahia. Essa dimensão é crítica, pois, conforme destacado por Stallivieri (2009), é a cultura organizacional que irá permear todas as etapas do modelo de internacionalização, de modo que seus valores estejam enraizados em todas as áreas e dimensões do processo. Na acepção de Kinght (2020, p. 29), “a necessidade de ter razões claras e articuladas para a internacionalização não pode ser sobrestimada”. Ou seja, as razões acabam sendo a força motriz pelo qual a instituição, país, região (ou outro ator) desejam se internacionalizar e investir nela.

Dentre os principais benefícios advindos do processo de internacionalização, os sujeitos desta investigação destacam o avanço do conhecimento e o entendimento cultural e a inserção da IES do estado da Bahia no cenário internacional (reputação da universidade). De acordo com Miura (2006), além da troca do conhecimento, a internacionalização pode contribuir para a expansão do horizonte acadêmico e cultural de docentes e discentes. Os intercâmbios proporcionam aos indivíduos o desenvolvimento de competências interculturais para trabalhar em diferentes contextos culturais. Além disso, este processo contribui para a formação de vínculos entre pesquisadores brasileiros e estrangeiros - questão das redes de trabalhos. Decorrente das ações de internacionalização, há considerável aumento do prestígio do programa, o que proporciona outros ganhos, como a facilidade de captação de recursos junto às agências de fomento e o aumento da procura do programa por parte de professores estrangeiros.

Dentre os fatores destacados no processo de internacionalização da universidade, os docentes, através dos seus grupos de pesquisas, têm ocupado lugar de destaque. Os professores constroem contatos com os professores de sua área no exterior, o que facilita a criação de acordos de cooperação de pesquisa e a realização de publicações conjuntas, por exemplo, ou proporcionam maior intercâmbio entre os alunos das unidades. Essa forma de pensar é clara no discurso do coordenador de pós-graduação:

[...] quando falamos em parceria de pesquisa, ou pesquisa em rede, sabemos que muito se dá devido iniciativa de um professor que realizou alguma atividade no exterior e através dos seus contatos pessoais que continua com aquele relacionamento e assim consegue desenvolver algum tipo de pesquisa, ou seja, isso acontece de maneira informal e na maioria das vezes não passa pela secretaria institucionalizada da IES do estado da Bahia [...] está aí uma questão que precisa ser trabalhada pela atual gestão (CPG1, 2019).

Por outro lado, os sujeitos ressaltaram as dificuldades impostas pelo governo do Estado da Bahia, através da Secretaria de Educação, com relação à liberação de professores para participar de eventos e congressos no exterior, sendo isso entendido como um dos grandes obstáculos. Assim, foi enfatizada a burocracia envolvida nos procedimentos de liberação dos docentes para esses tipos de eventos acadêmicos, sendo percebido como um processo moroso, gerando um desconforto quando os docentes têm que explicar para o convidado internacional as razões da declinação ao convite. Esse excesso de burocracia envolvido nos processos de liberação para o exterior tem gerado reclamações por parte do corpo docente, ressaltado nos seguintes verbatim:

[...] é uma questão bem complicada, frente a determinadas exigências, vou pontuar bem aqui as questões que a gente vivencia, por exemplo o governo do estado limita nossa mobilidade, a mobilidade docente, para que a gente participe de eventos no exterior ou que passamos determinado tempo em instituição estrangeira fazendo pesquisas, numa missão de docência, é necessário que se tenha uma autorização do governador e tem sido um dos grandes obstáculos, tem dificultado mesmo [...] (PR9, 2019).

[...] aqui ainda enfrentamos muitas dificuldades, ou seja, acredito que isso ocorra devido a falta da compreensão política do que é esse processo, não dentro da administração da universidade e sim dentro do escopo do governo, então hoje o governo faz questão de ressaltar ações que restringe muito a possibilidade de nós [docentes] estabelecermos práticas de internacionalização com outras instituições estrangeiras, nós não somos liberados por esse, temos incentivos financeiros para nada, ou seja, como iremos internacionalizar? isso se torna muito difícil [...] (CPG12, 2019).

[...] Algo complexo, difícil e quase impossível... precisa de um profissionalismo institucional para pensar em uma ação necessária para manter a universidade com uma “expertise” voltada para esse processo, o governo do estado bloqueia a nossa saída para qualquer tipo de evento internacional, auxílio financeiro nenhum para que possamos desenvolver boas práticas de internacionalização [...] é difícil” (CPG14, 2019).

[...] já adianto que o grande entrave para a consolidação desse processo é decorrente das barreiras impostas pelo governo estadual, se as políticas de estado fossem mais democráticas já estaríamos em outro patamar nesse quesito do compartilhamento de saberes internacionalmente [...] (CPG3, 2019).

Segundo De Wit (2011), a ausência de estratégias organizacionais tais como: a) falta de recursos humanos capacitados; b) inexistência de um sistema de equivalência de créditos e c) a inexistência de infraestrutura para recepção de professores e estudantes estrangeiros acarreta vários entraves ao processo de internacionalização. Os próprios docentes têm criado estratégias e obtido recursos de fontes alternativas para suprir essa ausência organizacional (Oliveira, 2020, p. 176)

Portanto, após a análise estrutural das representações sociais pela ótica das palavras, pela análise processual, pela ótica do discurso, podemos afirmar, pela complementação dos resultados, que o pensamento social sobre “internacionalização” na IES do estado da Bahia se afirma por intercâmbio e interculturalidade que se estrutura na cooperação e nos acordos capazes de produzir e difundir conhecimentos. Essas representações, construídas em processo, são ancoradas nos saberes desses gestores e docentes, a partir das relações e práticas sociais estabelecidas por meio de suas percepções formadas com seus grupos sociais. Portanto, é possível explicar o processo de internacionalização com o objetivo de demonstrar a importância de uma política que exerça força no direcionamento institucional, visando a alcançar os parâmetros delineados pelos órgãos responsáveis para que as IES sejam consideradas internacionalizadas. Nesta perspectiva, “a internacionalização da educação superior importa. Ela não é mais uma parte marginalizada do cenário da educação superior”, como bem divulgado por Kinght (2020, p. 45).

Esses resultados nos permitiram apreender pistas que se estabelecem nas abordagens distribuídas nos níveis institucional e setorial que podem possibilitar em ações e metas a curto, médio e longo prazo para o fortalecimento de uma política de internacionalização institucionalizada na/da IES do estado da Bahia. Assim, destacamos as seguintes pistas: considerar o conjunto de políticas e programas que as universidades e governos implementam; esclarecer e definir um conceito coletivo de “internacionalização” para a universidade, identidade regional; transcender a forma reativa no contexto institucional para alcançar o nível estratégico; fomentar a produção e publicação de Internacionalização da Educaçãos em revistas internacionais indexadas pela CAPES, incremento de pesquisa e inovação; fomentar a mobilidade discente na graduação e pós-graduação, maior acesso à educação superior; criar uma política linguística institucionalizada.

Considerações finais

No contexto atual, em que ocorre o processo de internacionalização nas instituições de ensino superior, as evidências coletadas indicam uma variedade de perspectivas em relação ao fenômeno “internacionalização”, o qual faz parte do cotidiano e da história das pessoas, na sociedade e nas ações associadas a esse conhecimento, como conhecer, despertar, pesquisar, refletir. Isso indica que é possível notar que não há somente um fluxo de informações e de elementos entre as representações sociais desse grupo, mas há também diferenças que revelam a presença de distintas imagens sobre a “internacionalização”.

Ao entender que as bases da teoria das representações sociais podem servir para apreendermos as diferentes imagens sobre os diversos fenômenos que permeiam o objeto social representado, pensar, sentir e agir sobre o objeto representado exercem funções - identitárias, comunicativas, ideológicas, de memória e antecipação, entre outras - que são o centro da própria função simbólica e, portanto, próprias ao conhecimento, passíveis tanto de incógnitas quanto de pesquisa.

O pensamento social sobre “internacionalização” alimenta a TRS quando esse fenômeno psicossocial parte do conhecimento prático, do senso comum, construído por gestores e docentes sobre o objeto representado. Logo, as ideias, opiniões e crenças sobre esse objeto traduzem-se em trocas, experiências e enriquecimento social importantes na universidade como forma de visibilidade e comunicação efetiva. Como um saber formalizado e conhecimento, o objeto se aproxima dos contextos originais e cotidianos da vida desses sujeitos, apresentando-se também nas suas práticas sociais empenhadas em orientar posturas e comportamentos sobre a internacionalização institucionalizada.

Ao entender a complexidade com que se reveste esta temática na atualidade, ao abranger fenômenos amplos e em constante mutação, ponderamos que este quadro tem, de fato, influenciado o processo de desenvolvimento da dimensão internacional na IES estudada, refletindo a falta de institucionalização que obscurece os rumos da internacionalização.

Assim, sugerimos fazer avançar o conceito de pensamento social na TRS na abordagem processual de Moscovici (1984) e Jodelet (1989), a fim de entender a relação entre cognição individual e social. Neste sentido, propomos fóruns de discussão sobre política de internacionalização envolvendo as pró-reitorias, departamentos e outros setores da governança para uma reflexão sobre a temática, a fim de inspirar trocas, experiências, enriquecimento social importantes na universidade como forma de visibilidade e comunicação efetiva sobre o pensamento e as ações em relação à internacionalização.

Evidenciamos que a centralidade de intercâmbio e interculturalidade recebe influências das práticas sociais experenciadas pelo grupo, pois sugerem o fenômeno psicossocial “internacionalização”, campo para o desenvolvimento. Lembremos que as representações sociais são definidas como formas de compreender e comunicar as coisas do mundo. São ideias, imagens, valores, crenças etc., criadas pelo indivíduo, e que influenciam o pensamento, contribuindo para que se possa interpretar as experiências vivida e, com isso, possibilitar tomadas de decisão.

Essas constatações não esgotam o debate acerca do tema da política de internacionalização. Pelo contrário, suscitaram ainda mais curiosidade acerca desse processo recente, que ainda faz surgir muitas dúvidas, tanto na teoria como na prática. Estudos como estes são necessários para que as instituições aperfeiçoem suas práticas, objetivando a consolidação de um ensino superior de qualidade e acessível a todos.

Logo, internacionalizar requer planejamento e investimento para que seja criada uma estrutura de apoio às atividades relacionadas às questões internacionais, a fim de possibilitar que a instituição se torne visível e respeitada para aperfeiçoar suas práticas, gerando consolidação de um ensino superior de qualidade e acessível a todos no mercado educacional internacional. Para isso, é necessário haver maior vontade política, por meio de objetivos claramente definidos e estratégias para a realização de ações com efetiva cooperação internacional. Sem isso, pode se constatar a inexistência de um processo de internacionalização.

Há necessidade de reflexão e debate sérios sobre a direção que a internacionalização está tomando. O desafio de fortalecer e reforçar os valores da cooperação, do intercambio e da parceria para benefício mútuo permanece prioritário, de modo a demarcar as singularidades e as potencialidades desses processos, promovendo o fortalecimento e a consolidação de sua inserção internacional.