INTRODUCCIÓN

El ejercicio de la profesión docente ha sido visto históricamente desde un paradigma individualista (Bozu e Imbernon Muñoz, 2009; Hargreaves y Fullan, 2018), donde los docentes cierran las puertas de sus aulas para — en algunos casos — evadirse de los problemas que surgen en los contextos donde ejercen su profesión (López Hernández, 2019). Distintos autores identifican que los docentes aprenden y se desarrollan a través de experiencias colaborativas (Marcelo García y Vaillant Alcalde, 2018), por tanto, se requiere cambiar la forma de pensar el desarrollo profesional docente para caminar hacia prácticas colaborativas, modificando de este modo las relaciones e interacciones verticales por aquellas instancias horizontales que aporta el trabajo colaborativo (Gairín Sallán y Rodríguez-Gomez, 2020). En este sentido, es necesario fomentar una cultura colaborativa, que promueva tanto el intercambio profesional como también relaciones positivas, donde el aprendizaje sea compartido (Armengol Asparó, 2001).

Una comprensión colaborativa del desarrollo profesional docente requiere un cambio de prácticas al interior de las comunidades educativas. De este modo, las Comunidades Profesionales de Aprendizaje (CPA) presentan una posibilidad de organizar un centro educativo, cuyo propósito sea potenciar el desarrollo profesional y el aprendizaje de los y las estudiantes mediante la colaboración (Bolam, Stoll y Greenwood, 2007; Hord y Hirsh, 2008; Aparicio-Molina y Sepúlveda-López, 2018).

En la última década, las políticas educativas para el sector público en Chile han propuesto una mirada hacia el desarrollo profesional docente de carácter situado, colaborativo e indagatorio, en el que se promueve el fortalecimiento de capacidades pedagógicas y disciplinarias de los y las docentes. Todo ello es de responsabilidad de sostenedores y equipos de liderazgo escolar, siendo una tarea clave de líderes escolares, según la Ley 20.903 (Chile, 2016).

Los Estándares Indicativos de Desempeño para los Establecimientos Educacionales y Sostenedores (Chile, 2014), como también el Marco para la Buena Dirección y Liderazgo Escolar (Chile, 2015), son documentos orientativos para la autoevaluación institucional de directivos y sostenedores que instalan en sus prácticas y dimensiones el desarrollo de espacios colaborativos y de altas expectativas para el aprendizaje docente, promoviendo un desarrollo de capacidades de carácter contextualizado y orientado a la formación de CPA. Sin embargo, la categorización de centros educativos se basa principalmente en los resultados de pruebas estandarizadas que miden limitadamente los aprendizajes de estudiantes a través de pruebas SIMCE,1 bajo la lógica de accountability o rendición de cuentas, modelo que no aporta precisamente aporta al desarrollo profesional docente (Rojas y Carrasco, 2021).

El desafío de los centros educativos y principalmente de los equipos de liderazgo es proveer espacios de diálogo e intercambio de experiencias docentes, para así de forma colaborativa generar conocimiento situado y social (Aparicio Molina y Sepúlveda López, 2019). Si bien, algunas investigaciones dan cuenta de un avance en proyectar CPA en Chile, esto es aún reciente y en general están centradas en conformar: redes de directivos (Mellado et al., 2020); procesos formativos (Marcelo García y Vaillant Alcalde, 2018; Donoso, 2019); CPA de educadoras de párvulo con un carácter territorial (Guerra, Rodríguez y Zañartu, 2020); Microcentros de educación rural (Chile, 2018); Red de Maestros de Maestros (Chile, 2002), por lo que el estudio de las escuelas conformadas como CPA no ha sido abordado en profundidad.

Las dimensiones que articulan una CPA comprenden áreas educativas como el liderazgo, los recursos educativos, el aprendizaje colaborativo y la desprivatización de la práctica docente (Hord, Roussin y Sommers, 2010; Krichesky y Murillo Torrecilla, 2011; DuFour, DuFour y Eaker, 2021). En este contexto, esta investigación profundiza sobre las percepciones que tienen los y las docentes, asistentes de la educación y directivos sobre las dimensiones que componen una CPA considerando tres contextos educativos chilenos.

COMUNIDADES PROFESIONALES DE APRENDIZAJE

Las CPA han sido investigadas por diversos autores que han corroborado su efectividad, tanto en el incremento de los resultados de aprendizaje de estudiantes como en el desarrollo profesional docente (Hord, 1997; Bolam et al., 2005; Bolam, Stoll y Greenwood, 2007; Hord y Hirsh, 2008; Bellibas, Bulut y Gedik, 2017; Cheah, Chai y Toh, 2019; Haiyan y Walker, 2020; DuFour, DuFour y Eaker, 2021). A pesar de la diversidad de enfoques, existe acuerdo en que su foco se centra en el aprendizaje de estudiantes y docentes, el trabajo colaborativo entre pares para el aprendizaje e intercambio de experiencias, junto con la generación situada de conocimiento, proyectando su trabajo en la innovación para la transformación pedagógica (Galaz Ruiz, 2018). En este contexto, la investigación sobre la práctica se convierte en un elemento central (Vaillant, 2017; Peña Ruz, 2019).

Una CPA como una estrategia de desarrollo organizacional requiere reculturizar la escuela (Bolívar, 2019) desde la colaboración genuina entre pares, junto con prácticas de liderazgo formal que contribuyan a su formación y desarrollo (Vaillant, 2017). En lo esencial, comprende el desarrollo de una visión y valores compartidos; el foco en el aprendizaje de docentes y estudiantes; la reflexión y el diálogo; la desprivatización de la práctica de aula a través de trabajo colaborativo (Qian y Walker, 2020).

En los estudios de CPA se proyecta su comprensión a través de distintas dimensiones articuladas entre sí, que organizan el quehacer de un centro educativo en su conjunto:

Liderazgo compartido y de apoyo. El rol del director/a en una CPA es clave, ya que a través de su trabajo propone una dinámica donde la comunidad en su conjunto aprende, problematiza e indaga con el fin de mejorar los aprendizajes de estudiantes, sin hacer prevalecer su autoridad (Hord, Roussin y Sommers, 2010). En esta misma línea, proyecta la generación de nuevos liderazgos (Bolam et al., 2005) propiciando espacios de participación activa en la toma de decisiones, a la vez que comparte información relevante (Hipp y Huffman, 2010), cuestiones que promueven un liderazgo distribuido que reparte el poder y estimula la interacción social (Spillane, 2006; Bush e Ng, 2019; Queupil y Montecinos, 2020).

Visión y Valores compartidos. Esta dimensión permite proyectar a través del aprendizaje y la colaboración, la construcción de una perspectiva común que problematice las creencias predominantes (Hord, Roussin y Sommers, 2010) con foco en el aprendizaje de estudiantes. Esto requiere de acuerdos sobre la visión de la enseñanza – qué y cómo aprenden los estudiantes – entre otros elementos centrales de carácter pedagógico (Krichesky, 2013). Todo esto en una cultura de altas expectativas educativas (Hipp y Huffman, 2010).

En el contexto de una visión compartida existen ideas centrales a considerar en una CPA: instalar una misión colectiva que proyecte la responsabilidad conjunta, acompañada de una visión ajustada a la realidad, atractiva y de diálogo colectivo, complementada con valores y metas afines que permitan el tránsito desde un trabajo individual hacia uno colectivo (DuFour, DuFour y Eaker, 2021).

Práctica personal compartida. Esta dimensión implica – en lo central – hacer pública y colectiva la práctica docente (Bryk, Camburn y Louis, 1999) generando instancias para compartir el aula entre pares, ampliando la experiencia de generar conocimiento in situ. Los docentes, por lo general, se estimulan mutuamente a ser observados y observadores, en la búsqueda de respuestas situadas sobre la enseñanza y el aprendizaje (Hord, Roussin y Sommers, 2010). No obstante, para el desarrollo de estas prácticas se requiere de una cultura de colaboración fuerte (Hord y Hirsh, 2008), donde se evidencie la voluntad de aprender y colaborar de forma activa (Armengol Asparó, 2001).

Aprendizaje colectivo y su aplicación a la práctica. Esta dimensión da cuenta de espacios de reflexión desarrollados por los docentes en base al aprendizajes de estudiantes, donde el foco es, precisamente, que los hallazgos se apliquen directamente en la docencia (Hord, Roussin y Sommers, 2010). Su desarrollo requiere de una vinculación entre la teoría y la práctica analizando investigaciones en ámbitos específicos (Hipp y Huffman, 2010), que permitan ampliar la perspectiva e indagar sobre problemáticas concretas mediante un diálogo reflexivo (Louis y Kruse, 1995).

Condiciones de apoyo. Relaciones. El aprendizaje entre pares se genera a partir de diálogos abiertos, que se instalan mediante relaciones de respeto y valoración de los aportes individuales, generando interacciones basadas en la confianza (Hord, Roussin y Sommers, 2010). En este sentido, se espera que estas relaciones traspasen las interacciones pedagógicas con estudiantes y consigo mismos (Bolam et al., 2005), estableciendo relaciones de cuidado al interior de la comunidad (Hipp y Huffman, 2010).

Condiciones de apoyo. Estructura. Esta dimensión da cuenta de procesos de base que favorecen las relaciones fluidas entre los estamentos de la comunidad, considerando horarios de encuentro, mecanismos de comunicación y recursos materiales que entreguen acceso al conocimiento especializado (ibidem; Hord, Roussin y Sommers, 2010).

A modo de síntesis las dimensiones de CPA se pueden visualizar en el diagrama (Figura 1).

Todas estas dimensiones deben focalizar su desarrollo en el aprendizaje de estudiantes a partir de procedimientos, prácticas y políticas basadas en este propósito, considerando que se trata de un ciclo, donde para el más alto nivel de aprendizaje de estudiantes, los docentes deben prepararse en el contexto de una cultura de responsabilidad colectiva (Dufour, DuFour y Eaker, 2021).

Hoy para Hargreaves y O'Connor (2020) las CPA se encuentran en una tercera generación centrada en la investigación colaborativa con foco en procesos metodológicos de investigación–acción y la generación de conocimiento situado. En este sentido, Gairín Sallán y Rodríguez-Gomez (2020) señalan que, tanto el aprendizaje como la mejora escolar, no se darán solo por la articulación de espacios de colaboración docente, sino que se requiere de metodologías pertinentes para la reflexión profesional. Por tanto, no basta con la instalación de reuniones para la colaboración, pues también se necesita de una serie de elementos que profundizan las posibilidades de aprendizaje de dichos espacios.

MÉTODO

Esta investigación tiene como objetivo analizar las percepciones de docentes, asistentes de la educación y directivos sobre el desarrollo de CPA en distintos contextos educativos chilenos con el fin de identificar semejanzas y diferencias entre ellos. La metodología implementada corresponde a un enfoque mixto con una estrategia anidada concurrente, recolectando datos tanto cualitativos como cuantitativos en forma simultánea (Creswell, 2009). De este modo, la complementariedad de una metodología mixta disminuye las limitaciones potenciales de los dos enfoques implementados en forma separada (Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 2014).

En este estudio se utilizó la estrategia de estudio de casos múltiples (Stake, 1998). Los centros educativos analizados corresponden a casos típicos (Patton, 2002) del contexto chileno en base a tres consideraciones comunes:

Directivos que valoran en trabajo colaborativo docente como una estrategia de desarrollo profesional.

Desarrollo de experiencia de trabajo colaborativo en modalidad CPA en distintos niveles con más de un año de experiencia.

Centros educativos que imparten los niveles de enseñanza básica y educación parvularia (Tabla 1).

Tabla 1 Características de casos de estudio.

| Región | Sostenedor | Matrícula | Nº de docentes | Género director/a | Prácticas de colaboración | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Caso 1 | Metropolitana | Municipal | 416 | 30 | Masculina | CPA municipales y trabajo por departamento |

| Caso 2 | Metropolitana | Servicio Local de Educación Pública (SLEP) | 589 | 45 | Femenina | Equipos de aula, trabajo interdisciplinario |

| Caso 3 | Valparaíso | Particular Subvencionado | 484 | 34 | Masculina | CPA por disciplina |

Fuente: Elaboración de las autoras.

Con relación a las diferencias entre casos se consideraron dos variables.

-

Sostenedor, perteneciente a tres ámbitos:

Municipal, a cargo de la organización administrativa local con financiamiento público;

SLEP, que comprende la administración de centros educativos de un conjunto territorial de municipios con recursos públicos;

Particular Subvencionado, dependiente de una fundación sin fines de lucro que recibe aportes públicos y de las familias.

Cabe señalar que en Chile la Nueva Educación Pública, Ley 21.040 (Chile, 2017), contempla la creación de 70 SLEP, organismos que de forma paulatina reemplazarán a municipalidades y corporaciones municipales que han estado a cargo de gestionar los centros educativos. A la fecha se han implementado 12 SLEP en distintos territorios de Chile. Se proyecta que en el año 2027 finalice el despliegue total de esta política.

Género del rol de director del centro educativo, siendo en el caso 1 y 3 masculino, mientras que el caso 2 femenino.

Se aplicó el cuestionario PLCA-R (Olivier, Hipp y Kuffman, 2010)2 en su versión en español, que mide las percepciones de los actores educativos sobre los atributos críticos de una CPA, siendo una herramienta diagnóstica de las dimensiones que constituyen una CPA (Domingo-Segovia et al., 2020). El instrumento está compuesto por 6 dimensiones con 52 afirmaciones en escala Likert de cuatro niveles de acuerdo:

Para su aplicación en el contexto chileno se desarrolló un proceso de validación por cuatro jueces en base a los criterios de claridad, suficiencia, coherencia y relevancia de ítems (Escobar y Cuervo, 2008 — Tabla 2).

Tabla 2 Ítems por dimensiones PLCA-R.

| Dimensiones | Nº de ítems |

|---|---|

| Liderazgo compartido y de apoyo | 11 |

| Visión y Valores compartidos | 9 |

| Práctica personal compartida | 7 |

| Aprendizaje colectivo y su aplicación a la práctica | 10 |

| Condiciones de apoyo. Relaciones | 5 |

| Condiciones de apoyo. Estructura | 10 |

| Total | 52 |

Fuente: Elaboración de las autoras.

Para este estudio se implementaron 2 grupos de discusión (Barbour, 2013) por centro educativo, heterogéneos (Bisquerra Alzina, 2016) y con roles comunes (Bloor et al., 2001), que tuvieron como objetivo profundizar en las percepciones de docentes y directivos sobre las dimensiones que constituye una CPA, identificando a su vez avances y obstáculos en cada ámbito. El primero, centrado en equipos directivos (Director, Jefe de Unidad Técnico – Pedagógica, Inspector general, Encargado de Convivencia; el segundo, compuesto por docentes y asistentes de la educación. Asimismo, la muestra consideró diversidad de género, ciclo de enseñanza y disciplina. En la Tabla 3, se observa la composición de los grupos de discusión implementados.

Tabla 3 Conformación de grupos de discusión.

| Grupo | Rol | Caso 1 | Caso 2 | Caso 3 |

|---|---|---|---|---|

| Directivo | Director | 1 | 1 | 1 |

| Jefes de Unidad Técnico-Pedagógica | 1 | 1 | 1 | |

| Encargados de Convivencia Escolar | 1 | 1 | 1 | |

| Inspector General | 1 | 1 | 1 | |

| Encargado de pastoral | – | – | 1 | |

| Docente de apoyo a Jefe Unidad Técnico-Pedagógica | – | 1 | – | |

| Docente | Docente de enseñanza básica (1º ciclo) | 2 | 3 | 3 |

| Docente de enseñanza básica (2º ciclo) | 3 | 3 | 3 | |

| Educadoras de párvulo | 1 | – | – | |

| Profesionales de Programa de integración | 2 | 2 | 2 | |

| Docente enseñanza media Científico Humanista | – | – | – | |

| Docente enseñanza media Técnico Profesional | – | – | – | |

| Total de participantes | 12 | 13 | 13 |

Fuente: Elaboración de las autoras.

El análisis de datos del componente cuantitativo se abordó a través de estadísticas descriptivas con SPSS por cada dimensión, obteniendo las medidas de tendencia central (Murillo Torrecilla y Martínez-Garrido, 2012). Por otra parte, el análisis de los grupos de discusión se desarrolló a través de un análisis de contenido por dimensiones a partir de un marco de codificación previo (Barbour, 2013) como se aprecia en la Tabla 4.

Tabla 4 Dimensiones de análisis.

| Dimensiones | Descripción |

|---|---|

| 1. Liderazgo compartido y de apoyo | Prácticas que propician la distribución del liderazgo y de las responsabilidades a través de mecanismos de participación. |

| 2. Visión y valores compartidos | Prácticas que proyectan la generación de un ideario común con relación al aprendizaje de los y las estudiantes, y de la educación en su conjunto. |

| 3. Práctica personal compartida | Instancias formales donde docentes y otros profesionales comparten prácticas pedagógicas a través de la retroalimentación entre pares y el trabajo pedagógico conjunto. |

| 4. Aprendizaje colectivo y su aplicación a la práctica | Instancias de aprendizaje y desarrollo del personal docente a través de la colaboración entre profesionales y en base a los procesos de enseñanza y aprendizaje de estudiantes. |

| 5. Condiciones de apoyo. Relaciones | Prácticas que aseguran relaciones de confianza, respeto y valoración de cada uno de los miembros de la comunidad educativa. |

| 6. Condiciones de apoyo. Estructura | Prácticas institucionales que aseguran la comunicación entre los actores educativos; la disponibilidad y coordinación del tiempo para el trabajo colaborativo; así como los materiales especializados para el trabajo docente. |

Fuente: Elaboración de las autoras.

RESULTADOS

La consistencia y confiabilidad del cuestionario PLCA-R en su validación al contexto chileno fue desarrollada a través de un análisis de coeficiente Alfa de Crombach. A continuación, se presentan los resultados de este instrumento en su versión original, en idioma español y validado a la realidad escolar chilena (Tabla 5).

Tabla 5 Comparación de relatividad de resultados en dimensiones PLCA-R.

| Dimensión | Alfa de Crombach | ||

|---|---|---|---|

| Validación contexto chileno | Versión original | Versión español | |

| Liderazgo compartido y de apoyo | 0.949 | 0.94 | 0.937 |

| Visión y valores compartidos | 0.942 | 0.92 | 0.919 |

| Práctica personal compartida | 0,908 | 0.81 | 0.926 |

| Aprendizaje colectivo y su aplicación a la práctica | 0,937 | 0.91 | 0.932 |

| Condiciones de apoyo. Relaciones | 0.889 | 0.82 | 0.828 |

| Condiciones de apoyo. Estructura | 0.904 | 0.88 | 0.785 |

Fuente: Elaboración de las autoras en base a Domingo-Segovia et al. (2020).

Los resultados de la investigación se presentan en base a los casos de estudio, analizando tanto los hallazgos del componente cuantitativo como cualitativo.

CASO 1: ESCUELA MUNICIPAL

La muestra de este caso corresponde a 29 participantes, donde el 79,3% se identifica con el género femenino, mientras que un 17,2% con el género masculino, y un 3,4% no binario. Con relación a su función: un 79,3% corresponde a docentes, un 10, 3% a directivos y un 10,3% a asistentes de la educación.

La media de las dimensiones corresponde a 3,01 siendo la dimensión Aprendizaje colectivo y su aplicación a la práctica la mejor evaluada con un 3,2 de media, donde un 89% se ubica entre las percepciones Totalmente de acuerdo (32,1%) y De acuerdo (56,9%) con solo un 11% que se encuentra En desacuerdo y Totalmente en Desacuerdo. Esta dimensión da cuenta de instancias que permiten la reflexión entre pares, si se consideran los resultados de aprendizaje de los y las estudiantes. Asimismo, a esta dimensión le siguen Condiciones de apoyo. Relaciones (media 3,19), junto a Visión y valores compartidos (media 3,13), lo que da cuenta de una base relacional y de sentido que permite un clima de trabajo colaborativo.

Por otra parte, la media más baja corresponde a la dimensión Práctica personal compartida (2,72), donde el 37,4% está distribuido entre los niveles En desacuerdo o Totalmente en desacuerdo, con respecto a las oportunidades que el centro educativo genera para el desarrollo de prácticas que permiten el intercambio entre pares a través de la observación y retroalimentación.

En esta misma línea la dimensión Liderazgo compartido y de apoyo presenta una media de 2,89, con un 26,6% de percepciones distribuidas en los niveles Totalmente en desacuerdo (22,9%) y En desacuerdo (3,8%), con relación al desarrollo de prácticas que propician la distribución del liderazgo y la participación efectiva de docentes (Tabla 6).

Tabla 6 Resumen de resultados PLCA-R. Caso 1. Escuela Municipal.

| Dimensiones | Muy en desacuerdo | En desacuerdo | De acuerdo | Muy de acuerdo | Media |

|---|---|---|---|---|---|

| Liderazgo compartido y liderazgo de apoyo | 3,8% | 22,9% | 53,6% | 19,7% | 2,89 |

| Visión y valores compartidos | 0,8% | 12,6% | 59,0% | 27,6% | 3,13 |

| Aprendizaje colectivo entre el equipo docente y su aplicación en la práctica | 1,0% | 10,0% | 56,9% | 32,1% | 3,2 |

| Práctica personal compartida | 5,9% | 31,5% | 46,8% | 15,8% | 2,72 |

| Condiciones de apoyo. Relaciones | 0,0% | 13,8% | 53,8% | 32,4% | 3,19 |

| Condiciones de apoyo. Estructura | 0,7% | 24,8% | 54,8% | 19,7% | 2,93 |

| Promedio | 2,1% | 19,3% | 54,5% | 24,1% | 3.01 |

Fuente: Elaboración de las autoras.

A partir de los grupos de discusión se advierte por parte de docentes dos elementos centrales a modo de obstáculos para los espacios de colaboración, el primero vinculado a los tiempos destinados al trabajo entre pares, haciendo referencia a la gran carga de trabajo docente que no permite profundizar en los temas pedagógicos, centrando el foco en análisis de convivencia escolar. Por otra parte, docentes relevan la necesidad de planificar y hacer seguimiento a las prácticas de colaboración ya desarrolladas, reconociendo sus avances: "yo siento que no hemos tenido bien un seguimiento, de si nos ha beneficiado o no, o sea qué tan productivo está siendo ese espacio de trabajo" (Docente).

En el equipo directivo emerge como un factor de obstáculo la resistencia de docentes al cambio, en tanto metodologías y tecnología educativas como de la comprensión de sellos educativos, que implican un cambio de paradigma en la práctica. Este último punto se distancia de los resultados del cuestionario, pues la dimensión Visión y valores compartidos obtiene uno de los más altos resultados (media de 3,13), pero desafía al desarrollo de cambios más allá de los discursos, introduciendo transformaciones en la práctica docente: "tiene que ver con un cambio de paradigma entonces es como bien complejo el ir cambiando esta forma de pensar, también, de algunos docentes" (Directivo), esto requiere de la creación de un lenguaje común en base a sentidos compartidos, y de evidenciar el traspaso de la misión educativa a la práctica, lo que supone un reto al liderazgo y la comunidad en su conjunto (DuFour, DuFour y Eaker, 2021).

Los hallazgos en este caso dan cuenta de una positiva percepción sobre los espacios de aprendizaje entre pares, así como las relaciones entre docentes que permiten la colaboración, esto también se explica según docentes por las instancias que emergieron a partir de la pandemia, que motivo la colaboración como una necesidad compartida, potenciando el trabajo ya realizado por departamento disciplinar, los diálogos informales y la articulación de proyectos interdisciplinarios.

CASO 2: ESCUELA SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA

La muestra corresponde a 38 participantes, donde el 81,6% se identifica con el género femenino; el 13,2% con el género masculino; el 2,6% con no binario y 2,6% no contesta. Con relación a su rol dentro de la escuela el 86,8% corresponde a docentes y el 13,2% a asistentes de la educación.

La media de todas las dimensiones es de 3,15. El más alto resultado lo obtiene la dimensión Aprendizaje colectivo y su aplicación a la práctica (3,35 de media) con un 93,4% de percepciones positivas distribuidas entre Totalmente de acuerdo y De acuerdo. Seguida de Condiciones de apoyo. Relaciones (media 3,33), junto con Visión y valores compartidos (media de 3,29).

La media más baja la alcanza la dimensión Condiciones de apoyo. Estructura (2,73), donde el 37,9% estar En desacuerdo o Totalmente en desacuerdo con respecto a las condiciones materiales que se requieren para el trabajo colaborativo (horarios, materiales, entre otros). Seguida de Práctica personal compartida, con una media de 3.02, que si bien es una percepción sobre 3, revela la necesidad de profundizar en espacios de observación entre pares, que permitan la retroalimentación docente (Tabla 7).

Tabla 7 Resumen de resultados PLCA-R. Caso 2. Servicio Local de Educación Pública.

| Dimensiones | Muy en desacuerdo | En desacuerdo | De acuerdo | Muy de acuerdo | Media |

|---|---|---|---|---|---|

| Liderazgo compartido y liderazgo de apoyo | 0,7% | 14,6% | 50,2% | 34,4% | 3,18 |

| Visión y valores compartidos | 2,6% | 6,4% | 50,3% | 40,6% | 3,29 |

| Aprendizaje colectivo entre el equipo docente y su aplicación en la práctica | 2,6% | 3,9% | 49,5% | 43,9% | 3,35 |

| Práctica personal compartida | 2,3% | 17,3% | 56,4% | 24,1% | 3,02 |

| Condiciones de apoyo. Relaciones | 2,1% | 7,4% | 45,8% | 44,7% | 3,33 |

| Condiciones de apoyo. Estructura | 8,2% | 29,7% | 42,6% | 19,5% | 2,73 |

| Promedio | 3,2% | 13,7% | 49,0% | 34,1% | 3,15 |

Fuente: Elaboración de las autoras.

En los grupos de discusión docente se revelan como obstáculos al desarrollo de la colaboración, la falta de comprensión de la necesidad de una vinculación voluntaria y con sentido para quienes participan. El profesorado valora los espacios que ya están institucionalizados, sin embargo identifican el reto de avanzar a una cultura de aprendizaje entre pares a partir de las motivaciones y necesidades del profesorado en forma singular y colectiva, reflexiones que concuerdan con los resultados del cuestionario y proponen un desafío más profundo a líderes escolares en tanto metodologías apropiadas y especializadas (Gairín y Rodríguez-Gómez, 2020). "Distinto sería de que alguna manera se abriera la posibilidad de que a mí me dijeran: ¿en qué clase te gustaría participar? O ¿Qué clase o a qué profesor te gustaría observar y cuáles son tus razones? (Docente)

Desde la perspectiva de directivos se releva como dificultad la cultura individualista del profesorado (en general), que tensionada por las normativas curriculares, así como las políticas internas del centro que se instalan desde el sistema educativo de accountability, limitan el desarrollo instancias de colaboración, utilizando una parte importante del tiempo disponible en tareas administrativas de solicitud externa a la escuela.

yo creo que definitivamente es el tiempo, porque como mencionaban antes, como mencionó también la directora, los consejos se nos hacen cortos, nos piden cosas cuando… quizás no se alinean bien con lo que realmente necesitamos, entonces hay un tema muy burocrático (Directivo)

En este sentido, el estudio de Rojas y Carrasco (2021) sobre la implicancias del sistema de accountability en centros educativos chilenos, señala que no hay evidencia de una mejora en las prácticas de apoyo pedagógico docente bajo este modelo. Cabe mencionar que de los tres casos es el único donde se expresa desde directivos el exceso de burocratización del trabajo tanto docente como directivo.

Los resultados de este caso presentan, en concordancia con el caso 1 una positiva percepción sobre el Aprendizaje colectivo y su aplicación a la práctica, junto con Condiciones de Apoyo. Relaciones, sin embargo se puede observar una problematización en los grupos de discusión sobre los niveles de profundidad e implicancias de la colaboración y el desarrollo profesional docente, como un desafío institucional. Tanto directivos como docentes coinciden en la falta de recursos que permita una implementación de espacios de aprendizaje entre pares, responsabilidades que directivos posicionan fuera de la escuela.

CASO 3: ESCUELA PARTICULAR SUBVENCIONADA

La muestra corresponde a 42 miembros de la comunidad educativa, donde el 85,7% se identifica con el género femenino, el 11,9% con el género masculino, mientras que el 2,4% como no binario. Respecto a sus funciones: el 73,8% corresponde a docentes, el 19% a asistentes de la educación y el 7,1% al equipo directivo.

La media de las dimensiones es de 3,07. El resultado más alto lo alcanza dimensión Condiciones de apoyo. Relaciones (media 3,27), donde el 87,6% se distribuye entre los niveles Totalmente de acuerdo (46,7%) y De acuerdo (41%). Le sigue la dimensión Aprendizaje colectivo y su aplicación a la práctica (media de 3,25), con un 87,0% de aprobación (Totalmente de acuerdo y De acuerdo).

Por otra parte la media más baja la obtiene la dimensión Condiciones de apoyo. Estructura (2,89), donde un 27,4% está en Desacuerdo o Totalmente en desacuerdo, con respecto a las condiciones materiales que se requieren para el trabajo colaborativo (horarios, materiales, entre otros), cuestión que coincide con el caso 2 de este estudio. Seguida de Práctica personal compartida (2,91), cuestión que es similar en los tres casos (Tabla 8).

Tabla 8 Resumen de resultados PLCA-R. Caso 3. Escuela Particular Subvencionada.

| Dimensiones | Muy en desacuerdo | En desacuerdo | De acuerdo | Muy de acuerdo | Media |

|---|---|---|---|---|---|

| Liderazgo compartido y liderazgo de apoyo | 6,7% | 17,7% | 50,4% | 25,1% | 2,94 |

| Visión y valores compartidos | 3,7% | 9,3% | 52,4% | 34,7% | 3,18 |

| Aprendizaje colectivo entre el equipo docente y su aplicación en la práctica | 3,3% | 9,3% | 46,2% | 41,2% | 3,25 |

| Práctica personal compartida | 4,8% | 24,1% | 46,3% | 24,8% | 2,91 |

| Condiciones de apoyo. Relaciones | 1,9% | 10,5% | 46,7% | 41,0% | 3,27 |

| Condiciones de apoyo. Estructura | 8,6% | 18,8% | 48,1% | 24,5% | 2,89 |

| Promedio | 5,2% | 15,0% | 48,6% | 31,2% | 3.07 |

Fuente: Elaboración de las autoras.

En los grupos de discusión de docentes se profundizó sobre la falta de condiciones para el desarrollo del trabajo colaborativo entre pares, aludiendo a una alta sobrecarga laboral en temas administrativos: "obviamente se suma todo lo que ustedes dicen del cansancio de los profesores, las exigencias administrativas que tienen por medio, el exceso de reuniones que tenemos copada toda la agenda" (Docente, caso 3). Lo anterior, tanto con relación a los profesores como a los profesionales del Programa de Integración Escolar. Esta comprensión es ratificada por el equipo directivo, donde se pone énfasis en la complejidad de compatibilizar los horarios de trabajo conjunto en la modalidad presencial.

Asimismo, desde la perspectiva docente se observa una planificación inadecuada de los espacios de formación externa, cuestión que complejiza su implementación en las aulas:

nos dicen "tienen que venir en enero" y ya nadie quiere venir en enero, porque estamos mal, o sea estamos en un año totalmente cansados y que te digan "tienen que ir en enero" y te dan una capacitación que para ti a lo mejor no es importante y no es creativo. (Docente, caso 3)

Por otra parte, en ambos grupos de discusión se da importancia a las relaciones que se generan al interior de la comunidad, debido a que potencia el tejido social para colaborar desde una mirada personal y profesional, lo que hace de la vinculación de las personas un sello institucional:

Acoger, que es como uno de los valores principales, que significa recibir, que significa también estar ahí, presente, mantener la preocupación por el otro, que creo que ahí es sumamente importante cómo nosotros nos importa la realidad que vive el otro, el que está frente a mí y al que recibimos dentro de nuestra institución. (Directivo, caso 3)

En particular en los grupos de discusión directiva se instala como obstáculo la experiencia previa que docentes tienen en el desarrollo del trabajo colaborativo, lo que genera una dificultad al ingresar al centro educativo, que reconocen, tienen una cultura de colaboración instalada a partir de distintas estructuras como el trabajo con el Programa de Integración Educativa, CPA, departamentos, entre otras, lo que implica un proceso de adaptación de los nuevos docentes.

Creo que hay un par de profes pero generalmente le pasa de todos los profes que llegan, cuando llegan no es que haya resistencia sino que no saben trabajar colaborativamente y no pueden, y les cuesta hasta que ya finalmente se suman (Directivo)

Asimismo, destacan que el tiempo es un factor importante, que si bien en el contexto de pandemia se han integrado más horas laborales al trabajo colaborativo, que han aportado al fortalecimiento de las relaciones y aprendizaje docente, el desafío se instala una vez retomando las actividades completamente presenciales.

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS ENTRE LOS CASOS

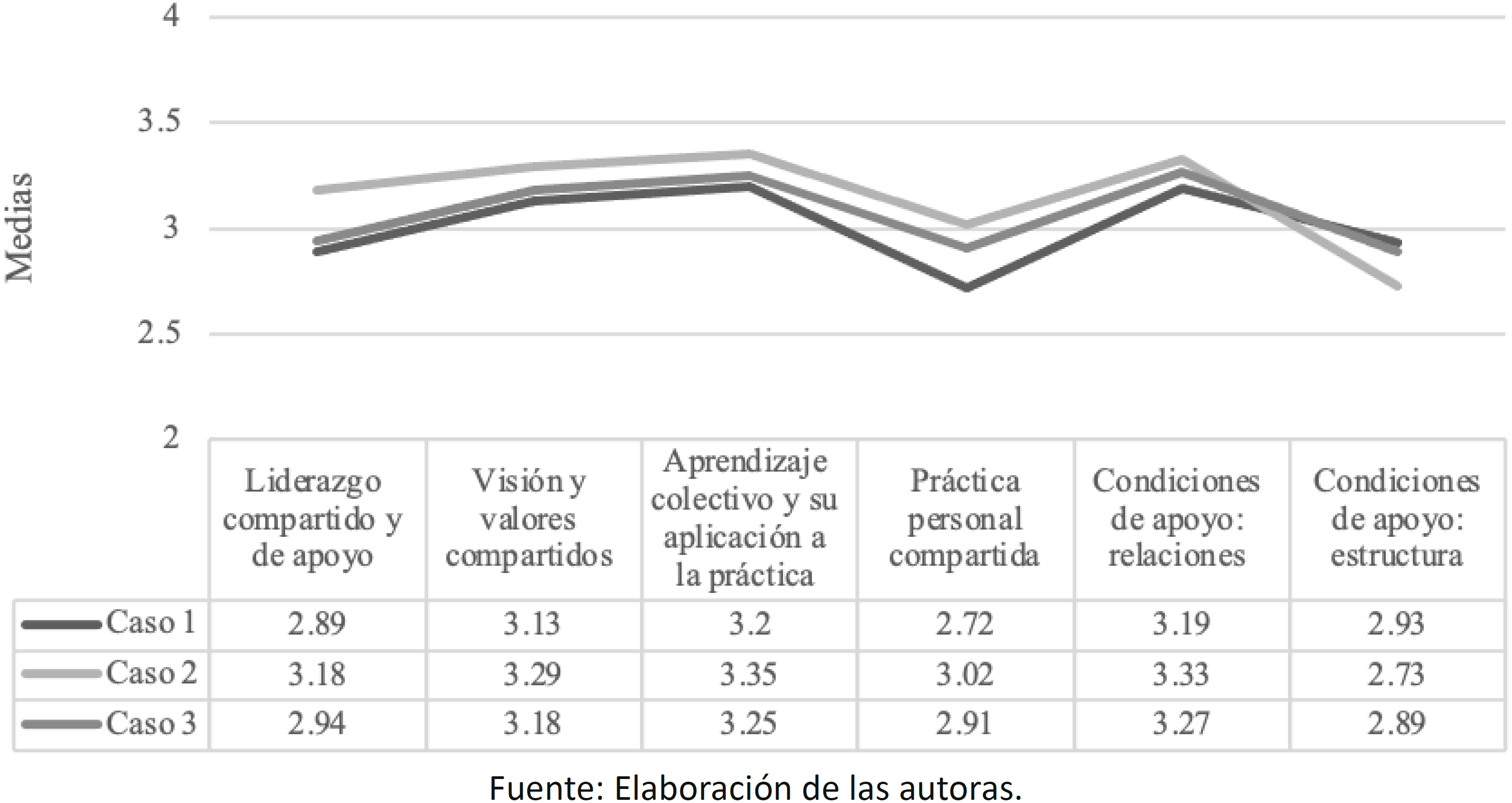

Como se podrá observar en la Figura 2, el caso 2 en todas sus dimensiones se encuentra por sobre los demás casos, a excepción de la dimensión Condiciones de apoyo. Estructura, cuya media (2,73) es la más baja de todos los casos estudiados. Si bien, el caso 1 tiene una leve ventaja en este ítem, es en general el caso con las medias más bajas de todo el estudio. Cabe señalar, que los tres centros educativos tienen una trayectoria similar en todas las dimensiones, a excepción de aquella dimensión que comprende las prácticas relacionadas con estructura de horarios, recursos materiales y mecanismos de comunicación. Destaca además, la dimensión Liderazgo compartido y de apoyo que en el caso 2 presenta una leve distancia positiva sobre los demás casos.

Figura 2 Dimensiones Comunidad Profesional de Aprendizaje: Medias obtenidas por dimensión en los distintos casos de estudio.

Finalmente, en los grupos de discusión surge como un elemento a considerar en los hallazgos el contexto en que se desarrolla la investigación. Cabe señalar que los centros educativos en Chile durante el año escolar 2020 y el primer semestre del año 2021 desarrollaron actividades educativas y de gestión, principalmente, por vía remota.

En este ámbito, los tres casos estudiados coinciden en que el contexto de confinamiento potenció el trabajo colaborativo al menos desde dos perspectivas. La primera de ellas, dice relación con la necesidad de afrontar de forma conjunta una compleja situación educativa, que implicaba además el uso de tecnologías, siendo una oportunidad para colaborar de manera intergeneracional.

La segunda perspectiva hace referencia a la modalidad remota, cuestión que implicó no solo generar aprendizajes integrando las asignaturas, sino también liberar tiempos de los horarios docentes para organizar el trabajo colaborativo entre pares, con el fin de compartir experiencias y soluciones educativas conjuntas.

DISCUSIÓN

El desarrollo e implementación de CPA es un desafío complejo, sobre todo en contextos vulnerables (Hipp y Weber, 2008; Aparicio-Molina y Sepúlveda-López, 2018). Asimismo, mantenerlas es un reto que requiere de compromiso y trabajo de lideres formales (Hipp y Huffman, 2010; Vaillant, 2017) en las distintas dimensiones que implica su desarrollo.

Los hallazgos de esta investigación dan cuenta de un comportamiento relativamente homogéneo entre los casos estudiados con diferencias leves en algunas de las dimensiones abordadas, siendo el caso 2, dependencia de SLEP y de liderazgo femenino, el que destaca en casi todos los ámbitos, excepto en las Condiciones de apoyo. Estructura, donde obtiene la media más baja (2.73).

La dimensión Liderazgo compartido y de apoyo, requiere de la implementación de prácticas de liderazgo distribuido que permitan la distribución del poder, mediante una interacción social activa, focalizada en el aprendizaje de estudiantes (Spillane, 2006), que a su vez abra espacios de participación efectiva. Los resultados señalan un promedio similar entre los centros, siendo el caso 2 de liderazgo femenino, el que presenta los más altos resultados con un 34,4% Totalmente de acuerdo, mientras que los demás casos obtienen cerca del 10% de diferencia en esta apreciación (el caso 1 obtiene un 19,7% Totalmente de Acuerdo, mientras que el caso 2 alcanza un 25,1% en el mismo nivel).

El liderazgo femenino en Chile ha ido en aumento, ya que un 64,7% de cargos de dirección escolar es ocupado por mujeres (Chile, 2021), este liderazgo se caracteriza por empoderar a otros actores educativos; fortalecer el trabajo colaborativo (Blackmore, 2006; Kaiser y Wallace, 2016); desarrollar gestiones más participativas (Queupil, Ravest-Tropa y Cuenca, 2021) en concordancia con liderazgos inclusivos y para la justicia social (Ryan, 2017), cuestiones que son imprescindibles a la hora de pensar una CPA.

Asimismo, el rol de un líder en una CPA comprende, a su vez, un compromiso continuo con el propio desarrollo y con el de los demás, a partir de estándares de alta calidad (Hord, 2017). En este sentido, en los casos estudiados se observan algunos avances en esta materia (caso 2), que requieren de profundización y seguimiento (caso 1 y 3).

Por otra parte, comprender liderazgos medios como una pieza clave y dinamizadora de los procesos pedagógicos ayuda a la generación de una comunidad, potenciando el capital profesional de otros (Barrero Fernández, Domingo Segovia y Fernández Gálvez, 2020; Queupil y Montecinos, 2020) en base a la colaboración y las interacciones sociales (Harris y Jones, 2012), por ello en los casos estudiados se requiere el fortalecimiento a través de autonomía y desarrollo de roles como jefaturas de unidad técnico pedagógica, departamento, y/o coordinadores de ciclo, elemento que quedó ausente de los hallazgos.

La dimensión Visión y valores compartidos supone la existencia e implementación de un ideario conjunto sobre las cuestiones pedagógicas esenciales, proyectando de este modo responsabilidades conjuntas (DuFour, DuFour y Eaker, 2021). Los casos estudiados presentan una percepción positiva sobre esta dimensión con una media de 3.0. No obstante, es necesario reflexionar sobre la forma en que se implementa un discurso educativo conjunto y a cuánta distancia se encuentra de la realidad (ibidem), siendo necesario el desarrollo orgánico de estrategias de gestión más allá de la definición inicial de misión, visión y sellos educativos. Si se consideran los ítems que se encuentran en el nivel Totalmente de acuerdo podemos observar que sus resultados dan cuenta de un trabajo previo de los centros escolares, alcanzado más de un 40% de aprobación en el caso 2; un 27,6% en el caso 1 y; un 34,7% en el caso 3.

La dimensión Aprendizaje colectivo y su aplicación a la práctica es uno de los ámbitos con mayor nivel de percepciones positivas con una media de 3,2. En este sentido se da cuenta de un elemento central, que dice relación con los espacios de trabajo colaborativo, que en el contexto de pandemia se vio potenciado debido a la necesidad de enfrentarse colectivamente a un escenario de incertidumbre, según lo señalan docentes y directivos, donde el nivel Totalmente de acuerdo alcanza los más altos porcentajes (caso 1, 32,1%; caso 2, 43,9%; caso 3, 41,2%).

Por otra parte, las investigaciones recientes señalan que en contexto de pandemia la colaboración entre pares aumentó, si se la compara con el proceso educativo previo, constatándose una "[…] transformación en las relaciones sociales debido a la crisis las oportunidades de adaptación que surgen para actores educativos." (Queupil, Ravest-Tropa y Cuenca, 2021, p. 9), las que además se traspasaron a modalidad online (Fogo y Requa, 2020). El desafío que se instala es la permanencia de este input a la colaboración docente en los procesos presenciales pospandemia y sus consideraciones en las políticas públicas. Cabe señalar que, en las interacciones descritas en esta dimensión, no se observa la aplicación de investigaciones a los contextos de aula, elemento central en una CPA, que es importante profundizar para ampliar el aprendizaje docente (Peña Ruz, 2023).

El trabajo colaborativo se sostiene en base a relaciones sociales de carácter voluntario, positivas entre pares y que promuevan el intercambio en una cultura de colaboración (Armengol Asparó, 2001). De este modo, los resultados más altos en los casos estudiados corresponden precisamente a Condiciones de apoyo. Relaciones con una media de 3,26, siendo una base importante para el desarrollo de CPA, ya que la generación de confianza y aprendizaje conjunto demanda tiempo en el cambio sustantivo de las relaciones al interior de la comunidad (Hargreaves y Fullan, 2018). Estas relaciones configuran la posibilidad de fomentar el aprendizaje informal entre pares que permita, establecer procesos de desarrollo profesional docente, más allá de las formaciones. Esto implica enfrentar problemas conjuntos que trasciendan el aprendizaje individual, generando a su vez aprendizaje institucional (Gairín Sallán et al., 2020).

Las cuatro dimensiones mencionadas anteriormente presentan un camino avanzado en los centros educativos estudiados, donde en distintos niveles se observa un avance en prácticas de liderazgo distribuido; un ideario conjunto; el aprendizaje colectivo y las relaciones sociales positivas. Sin embargo, el desafío se encuentra en dos dimensiones claves para el fortalecimiento y maduración de una CPA: Práctica personal compartida (con una media de 2,88) y Condiciones de apoyo. Recursos (2,85).

La dimensión Práctica personal compartida profundiza en las acciones que implican una relación de aprendizaje entre pares, donde se desarrollan instancias de observación, acompañamiento y retroalimentación, desprivatizando la práctica docente (Bryk, Camburn y Louis, 1999), implicándose en su aprendizaje en base a relaciones de confianza (Hord y Hirsh, 2008).

Estas oportunidades de trabajo colaborativo no son cotidianas en los casos estudiados, ya que los tiempos de colaboración asociados se traducen, principalmente, en reuniones entre equipos. Por lo general, la observación entre pares y la retroalimentación son algunas de las prácticas menos frecuentes entre el profesorado, y en aquellos centros donde se desarrollan son todavía a un nivel incipiente (Peña Ruz, 2023). En este sentido, el liderazgo directivo debe movilizar una CPA (Vaillant, 2017) y avanzar en la profundización de metodologías de desarrollo profesional docente que permitan la colaboración en procesos de aprendizaje experiencial y de indagación colectiva (Kolb, 1984; Marcelo García y Vaillant Alcalde, 2018) a través de la construcción y reconstrucción de sus prácticas (Restrepo Gómez, 2004). En esta dimensión se destacan prácticas como los equipos de aula (caso 2), el trabajo con profesionales de Programas de Integración (caso 3), ambos en la lógica de coordinar y planificar en conjunto, sin desarrollar procesos de acompañamiento conjunto. Asimismo, se reconoce la necesidad de seguimiento y sistematización de las prácticas implementadas para evaluar su impacto en el aprendizaje de docentes y estudiantes (caso 1).

La colaboración docente puede ser estratégica en la medida que se "[…] nutre de nuevas herramientas pedagógicas antes los problemas concretos de su práctica, reforzando así, su autonomía y capacidad de decisión" (Krichesky y Murillo, 2018, p. 151). De este modo, las actividades de desarrollo profesional docente requieren de un aporte específico en el quehacer cotidiano, sin convertirse en otra tarea más de la carga laboral, como finalmente terminan siendo las actividades de "perfeccionamiento" que se suman a la carga administrativa señalada por docentes, como se explicita en el caso 1.

Por otra parte, la dimensión Condiciones de Apoyo. Estructura, cuya media fue la más descendida del estudio (2,85), da cuenta de la disponibilidad de recursos para el aprendizaje, como el acceso a materiales especializados, horarios adecuados y flujos de comunicación (Hipp y Huffman, 2010; Hord, Roussin y Sommers, 2010). En este sentido, el trabajo colaborativo se debe mejorar incorporando espacios reales de reflexión conjunta dentro de la rutina escolar (Aparicio Molina y Sepúlveda López, 2019).

Es en esta última dimensión donde se quiebra la trayectoria de los resultados de este estudio, siendo el caso 2 el que obtiene la media más baja (2,73). En Chile los recursos si bien son gestionados por equipos directivos, éstos vienen delimitados por la Ley 20.903 (Chile, 2016) que define la proporción de horas no lectivas, junto con otras normas que impactan en las condiciones laborales del profesorado.

Lo anterior, genera una doble tensión. Por un lado, la política educativa a través de la Ley 20.903 (ibidem) aumentó las horas no lectivas de los docentes, desde un 25% a un 30% (o bien, un 40% en el caso de centros educativos con estudiantes vulnerables), lo que significa un avance no solo en términos de cantidad, sino que además se especifica que un 40% de estas horas debe ser destinada para actividades de desarrollo profesional y de carácter colaborativo. Proporción que podría considerarse suficiente para el desafío de aprendizaje colaborativo bajo CPA que la misma ley señala, si consideramos que estudios anteriores a la implementación de la ley en Chile identificaron que los docentes trabajaban fuera de su jornada contractual en un promedio 11 horas semanales (CPP UC y Elige Educar, 2016), factores que impactaban negativamente en la satisfacción laboral (Cabezas et al., 2017).

Por otro lado, es necesario problematizar de qué forma se ocupan las horas no lectivas disponibles para el desarrollo profesional docente en CPA. De hecho la dirección de cada centro educativo puede definir "discrecionalmente" a qué se dedican dichas horas aprobadas o no por los consejos docentes (Cabezas, Hochschild y Medeiros, 2019). De este modo, pareciera que a 7 años de la implementación de la ley aún no es posible abordar las necesidades de aprendizaje docente bajo modelos de CPA, lo que implica para la política pública poner énfasis en la formación de directores de centros que fortalezcan las capacidades de desarrollar capacidades docentes de forma colaborativa, así proyectar la escuela como un espacio de aprendizaje permanente.

Si bien, los resultados de este estudio no pueden ser generalizados, se abre una reflexión sobre la incidencia de sostenedores en la conformación de CPA, ya que los más altos puntajes se obtienen de un centro educativo correspondiente al SLEP y, a su vez, los más bajos corresponden al centro educativo de dependencia municipal. En este ámbito, la investigación señala que la influencia de sostenedores es esencial para potenciar o limitar la gestión de directores y directoras (Childress et al., 2007), considerando que estos generan un impacto positivo en sus comunidades si se encuentran en distritos escolares efectivos (Leithwood y Azah, 2017). Los SLEP surgen con una perspectiva política que es la de "sacar a la Educación de mercado" (Donoso-Díaz, 2021, p. 379) desmunicipalizando su gestión, debido a la débil capacidad de los municipios para asumir esta tarea. En este sentido, los SLEP presentan una orgánica territorial dirigida por un equipo técnico y un Comité Directivo Local, donde participan representantes de todos los estamentos de la comunidad, el cual tiene por objetivo asegurar la calidad, mejora continua y equidad educativa (Chile, 2017). Esta iniciativa constituye un avance en el fortalecimiento de la educación pública, ya que la gestión educativa de los establecimientos dependía fuertemente de la visión y los intereses del alcalde de turno, cuestión que ha impactado negativamente a las escuelas en las últimas cuatro décadas (Donoso-Díaz, 2021). En resumen, los SLEP, como institución colegiada de apoyo técnico, puede aportar en el desarrollo de CPA, si es capaz de desarrollar capacidades en equipos directivos y generar las condiciones materiales para la colaboración.

Otro aspecto a considerar para la implementación de modelos de CPA en el contexto chileno es el sistema de rendición de cuentas que tensiona las prioridades educativas de directivos y docentes, ya que estos actores están bajo la presión de distintos agentes: del estado que audita y juzga las acciones desarrolladas; presiones del mercado; y la lógica del management (o administración empresarial) presente en la escuela (Rojas y Carrasco, 2021). De este modo, los resultados de evaluación estandarizada se transforman en un fin, donde la colaboración docente se focaliza erróneamente en los resultados y no en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Por otra parte, bajo este sistema no se ha demostrado que las prácticas directivas fortalezcan el desarrollo profesional docente, sino al contrario éstas han aumentado el monitoreo académico, pero no el apoyo, el desarrollo profesional y la colaboración docente en las escuelas (ibidem).

Aun cuando una CPA se instala desde un centro educativo es necesario considerar la articulación de políticas que fortalezcan su desarrollo, ya sea para la generación de recursos adecuados y pertinentes; la formación directiva con foco en el desarrollo profesional docente; así como sistemas de evaluación de centros educativos amplios y transversales, que permitan poner en valor el aprendizaje de la escuela en su conjunto a partir de su trayectoria, contextos y condiciones de desarrollo.