INTRODUCCIÓN

La cuestión del desarrollo moral de la persona ha sido abundantemente estudiada, tanto desde una perspectiva filosófica como estrictamente psicológica. En concreto, la psicología moral se ha ocupado del estudio de cómo y en qué condiciones puede una persona desarrollar comportamientos morales, asunto que ha adquirido especial relevancia en el terreno de la orientación pedagógica cuando, en la última década del siglo XX, las aproximaciones al fenómeno moral por parte de Kolhberg dieron paso a nuevas corrientes psicológicas que ponían su atención en elementos no cognitivos, tan cruciales para la acción humana como el propio razonamiento. La emergencia de estas teorías ha propiciado un "giro ético de la educación" (Ibáñez-Martín, 2015), que se caracteriza por una comprensión de la tarea educativa como una ayuda para la formación del carácter (ethos) de los estudiantes en todas las dimensiones — interconectadas — que este abarca (Berkowitz, 1995), para que estén dotados de herramientas (virtudes) — no solo morales, sino también intelectuales, performativas y cívicas (Davidson et al., 2008; Shields, 2011; Jubilee Centre for Character and Virtues [JCCV], 2017) que les permitan enfrentar los desafíos de un mundo complejo y cambiante, integrando el bienestar subjetivo con la capacidad de vivir una vida lograda. En este sentido, la idea de florecimiento como meta educativa ha tomado cada vez más fuerza (Kristjánsson, 2019).

La educación del carácter como marco teórico es un enfoque de la formación humana que está recibiendo atención creciente en el mundo iberoamericano (Bernal Martínez de Soria, González-Torres y Naval Durán, 2015; Fuentes, 2018; Ahedo Ruiz, Fuentes y Caro Samada, 2020), siguiendo los pasos de EE.UU. y Reino Unido, y que, en el caso del carácter moral, supone una reorientación de las formas de educación de tipo kohlbergiano que se venían practicando hasta los años 90 del siglo pasado. La educación del carácter pretende indagar cómo llevar a cabo la educación de las virtudes que perfeccionan las distintas facetas de la persona que participan en su actuación libre, conformando su modo de ser, y que permiten al sujeto no solo conocer el bien, sino hacerlo, pues "la finalidad de la educación moral es, sin duda, la conducta" (Berkowitz, 1995, p. 76) para el florecimiento del propio sujeto y de la sociedad a la que pertenece.

Este marco general integra distintas propuestas elaboradas desde multitud de enfoques (Nucci y Krettenauer, 2014) — desde planteamientos neoaristotélicos hasta la psicología positiva, pasando por corrientes más racionalistas. Todas ellas comparten la idea de que, a partir del temperamento — biológico, heredado —, el sujeto es capaz de un desarrollo personal, de un crecimiento o perfeccionamiento que constituye precisamente el fundamento de la tarea educativa.

En su esfuerzo por desarrollar el carácter moral, la educación del carácter no se asimila a una concepción tradicional y conservadora que, según algunos críticos, propone unos valores básicos válidos solo para ciertos tipos de sociedad y, en consecuencia, no universalizables. Más bien, esta aproximación a la formación moral de la persona avanza hacia el reto de construir, en sociedades plurales democráticas, "formas comúnmente aceptables de valores que puedan influir de manera positiva en el desarrollo del carácter y la virtud, que puedan ir más allá de las explicaciones minimalistas" (Hurtado, 2013, p. 186). La aceptación de unos valores centrales (core values) asumidos en distintas tradiciones culturales (Brooks, Brant y Lamb, 2019) ha animado a desarrollar estudios empíricos sobre la promoción educativa de virtudes como la prudencia (JCCV, 2020; Kristjánsson et al., 2021), el agradecimiento (Morgan, Gulliford y Kristjánsson, 2017), la compasión (Peterson, 2017), el coraje o la responsabilidad, entre otras. En cualquier caso, en este esfuerzo la orientación del docente adquiere un carácter necesariamente moral, porque "si [esta dimensión] no se educa corremos el peligro de encontrarnos con personas competentes, pero no necesariamente buenas personas ni buenos ciudadanos", pues ciertos tipos de habilidades importantes para la vida "pueden ser dañinas si no se dirigen a objetivos morales" (Bernal Martínez de Soria, González-Torres y Naval Durán, 2015, p. 43).

En este contexto, este trabajo indaga qué percepciones tiene el estudiante de su propio desarrollo moral para, desde ahí, examinar qué tipo de atención educativa contribuye a su crecimiento. En concreto, nuestro objetivo consiste en determinar cómo puede colaborar, en particular, el centro educativo y el profesorado al cultivo del carácter moral de los estudiantes de secundaria. Para ello se pretende descubrir cómo es el docente que ejerce una mayor influencia moral en ellos, no en el sentido físico o material (edad, sexo, años de experiencia profesional, etc.) — cuestión que sin duda merece atención —, sino en el sentido estrictamente pedagógico: qué enseña, cómo enseña, cómo reacciona y se comporta ante los estudiantes, esto es, cuál es su carácter. Es decir, pretendemos explorar la identidad docente como referente moral del alumnado, indagando en las percepciones que tiene el estudiante sobre las características o los rasgos/fortalezas del carácter del profesorado determinantes de esta influencia.

Las preguntas que dirigen la investigación son las siguientes: 1. en qué contextos (familiar, escolar) piensan los estudiantes de secundaria que se produce su crecimiento moral. En caso de que consideren que el contexto escolar es determinante para su desarrollo moral, 2. a qué (materia(s) estudiada(s), ideario del centro, cultura de la escuela) y a quién (profesorado, compañeros) se debe. Si consideran que el profesorado les influye a la hora de desarrollar un comportamiento moralmente bueno, 3. cómo creen que se produce dicha influencia (a través del carácter o modo de ser del docente, a causa del uso de determinadas metodologías de enseñanza, etc.).

Por tanto, a través del cuestionario propuesto, el alumnado identifica cuáles son los docentes que más les han influido en su crecimiento moral y, desde ahí, se analiza qué características tienen y cómo, o a través de qué estrategias, inciden en su vida.

Esta cuestión entronca con el liderazgo educativo (Bernal Martínez de Soria y Ibarrola García, 2015) que puede ejercer el profesorado en el aula, que se manifiesta en el tipo de relación personal que establece con cada uno de los estudiantes en tanto que personaliza y da sentido individual, original, a su camino de crecimiento personal. Como indica Balduzzi, "tal liderazgo existe cuando hay una persona que busca sobre todo el bien del otro" (2015, p. 146). Y esto supone "hacerles creer en la posibilidad de éxito, darles una nueva meta de desarrollo personal, aunque no la estén buscando" (2015, p. 148).

MÉTODO

Se lleva a cabo un estudio tanto cuantitativo como cualitativo según un diseño descriptivo no experimental (Bourque, 2004), a través de un cuestionario con preguntas cerradas y abiertas dirigidas a estudiantes de 4º de Educación Secundaria de una muestra no probabilística de centros educativos españoles.

El nivel de indagación es descriptivo, empírico inductivo. Dadas las características de la muestra, no es posible establecer inferencias para la población en general. Se trata, por tanto, de una metodología observacional a partir de la que se pretenden sugerir líneas de investigación futuras.

MUESTRA

La población a la que se dirigió el estudio fue alumnado de 4º de Educación Secundaria, en la medida en que este debe tomar decisiones de futuro para su proyecto de vida y está desarrollando un sentido de lo que quiere hacer con ella (Damon, 2009; Álvarez-Justel y Álvarez-González, 2021). Por ello, se pensó que el final de la etapa educativa obligatoria constituye un momento en el que el estudiante puede ser más propenso a dar cuenta de cómo ha llegado hasta la conformación particular de su identidad, y cuáles han sido las influencias fundamentales en su desarrollo como persona a lo largo de su etapa escolar.

En total, se recabaron 153 respuestas de estudiantes de ocho centros educativos de seis comunidades autónomas. De estas, se eliminaron 4 correspondientes a alumnado de Bachiller, y otras 18 por estar repetidas.

La invitación a participar se envió a 124 centros educativos seleccionados por figurar en la lista de 100 mejores colegios de España elaborada por el periódico El Mundo en sus ediciones de 2019 y 2020 en base a 27 criterios de calidad como la innovación, la fidelización, la preparación del profesorado titular y de apoyo, las tutorías, la evaluación, el rendimiento y el reconocimiento externo1. Se pensó, por tanto, que merece la pena indagar a qué atribuyen su crecimiento moral los estudiantes de estos centros.

La muestra, descrita en el casillero tipológico adjunto (Tabla 1), manifiesta una distribución por sexo de sobrerrepresentación femenina (67,9%), de centros concertados (68,7%) sobre privados, y de alumnado de 15 (29%) y 16 años (67,9%) en el momento de rellenar la encuesta. En cuanto al rendimiento académico, el 71,75% se halla entre el notable (7) y el sobresaliente (9), con una media de 7,64.

Tabla 1 Casillero tipológico de la muestra.

| Edad | Sexo | Titularidad centro | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 15 | 29,0% | V | 32,1% | Concertado | 68,7% |

| 16 | 67,9% | F | 67,9% | Privado | 31,3% |

| Nota media | Comunidad autónoma | ||||

| 10 | 7,6% | C-León | 3,8% | ||

| 9 | 24,4% | Vizcaya | 3,8% | ||

| 8 | 23,7% | Madrid | 13,7% | ||

| 7 | 23,7% | Canarias | 14,5% | ||

| 6 | 11,5% | La Rioja | 32,9% | ||

| 5 | 7,6% | Andalucía | 41,3% | ||

| 4 | 1,5% | ||||

Fuente: elaboración propia (2022).

INSTRUMENTO

El cuestionario para recogida de datos "Factores educativos en la formación del carácter de los adolescentes digitales" fue diseñado de modo específico para este estudio, depurándose los ítems tras escuchar el parecer de tres profesores especialistas en el área de distintas universidades y con más de veinte años de experiencia docente con adolescentes. Consta de 40 ítems, de los que los 17 primeros se centran en "Influencias educativas en la formación del carácter" — objeto de este estudio (Anexo) —; los restantes, sobre la relación entre "Formación del carácter e Internet", no se consideran aquí.

En comparación con la entrevista semiestructurada, el cuestionario autocumplimentado con preguntas cerradas y abiertas asegura el anonimato, a la vez que puede mover a la participación. El contacto previo con los profesores de cada grupo participante facilitó el consentimiento informado, garantizando los principios éticos de la investigación.

PROCEDIMIENTO

El cuestionario se cumplimentó individualmente de forma online a través de la herramienta Formularios de Google, siendo facilitado a los estudiantes por su centro docente respectivo.

Las preguntas cerradas del cuestionario permiten generar variables categóricas, establecer la moda y observar cómo se distribuye la desviación típica. El análisis es solo descriptivo, debido al tamaño de la muestra.

Se diseñaron preguntas complementarias abiertas de carácter cualitativo, buscando conocimiento comprensivo para completar y enriquecer los datos de la parte cuantitativa (Corbetta, 2003; Yin, 2006). De este modo, se atiende a la narrativa de un grupo de estudiantes, necesariamente reducido (Stake, 2007), pues se busca recoger su punto de vista, profundizando en la percepción, argumentación y reflexión sobre experiencias y significados personales (Fink, 2003).

Así pues, se analizó la frecuencia de valores destacados por los estudiantes, el peso relativo de las asignaturas y los profesores con más influencia en ellos, la distribución de categorías de atribución, y el mapa de códigos de carácter del profesorado.

Los resultados de la parte cuantitativa se obtuvieron y distribuyeron en tablas aplicándoles el programa informático SPSS-25; para las preguntas abiertas se utilizó el programa Maxqda-2020.

RESULTADOS

Las respuestas a las preguntas cerradas arrojan los siguientes resultados.

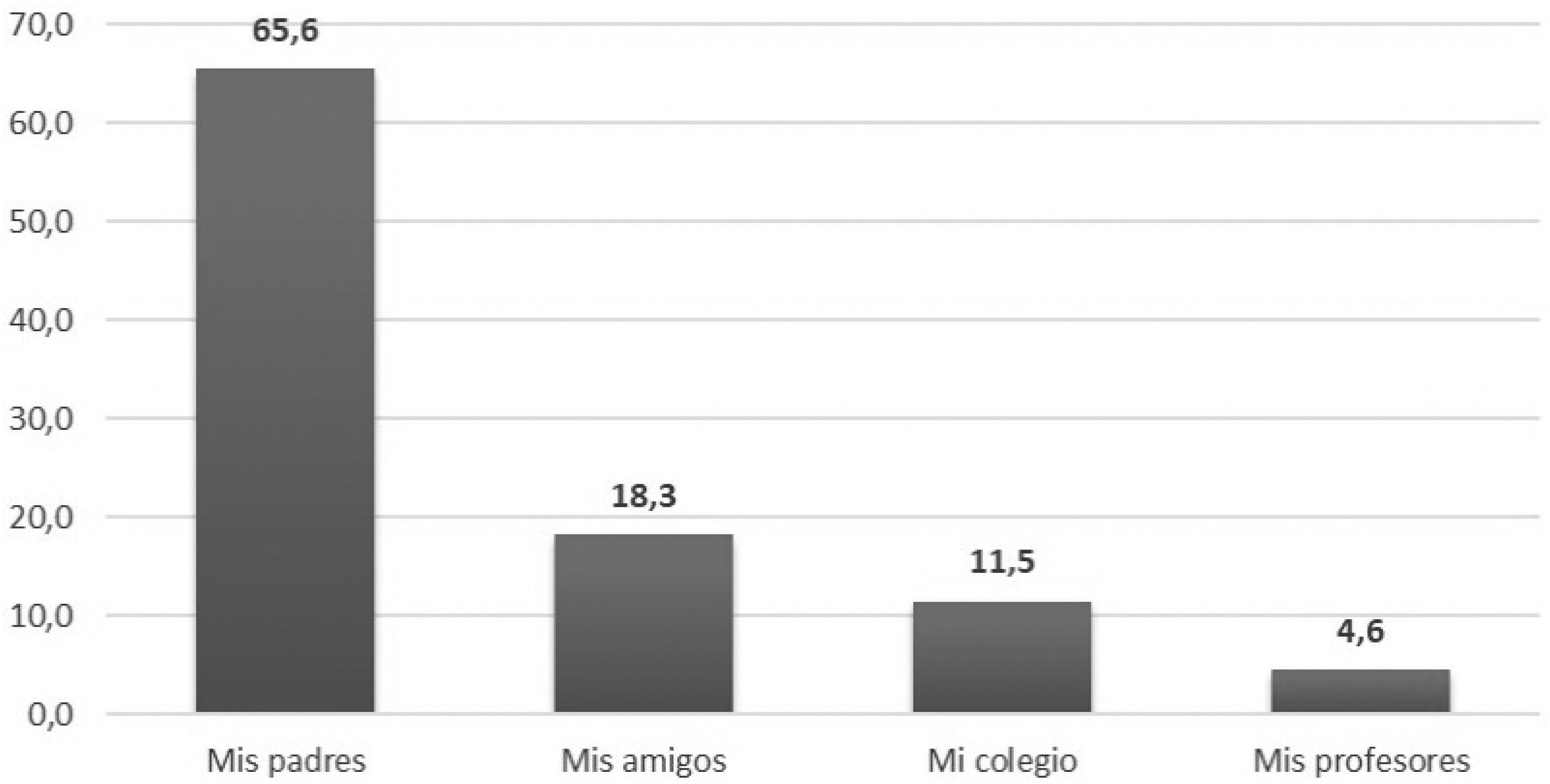

Respecto a quién influye más en su comportamiento moral (pregunta 1 – P1), el 65,65% de estudiantes señala a sus padres, seguido de un 18,32% que apunta a sus amistades, y un 11,45%, que indica el colegio. Solo un 4,58% menciona al profesorado (Figura 1).

Fuente: elaboración propia (2022).

Figura 1 ¿Qué dirías que te influye más para actuar bien? (en %).

Con cierta coherencia con la pregunta anterior, es en casa donde más estudiantes reportan que les resulta más fácil comportarse moralmente (37,40%), seguido de con los amigos y amigas (29,77%) y, por último, en el colegio (28,24%) (Figura 2).

Fuente: elaboración propia (2022).

Figura 2 ¿En qué contextos te resulta más fácil comportarte bien? (en %).

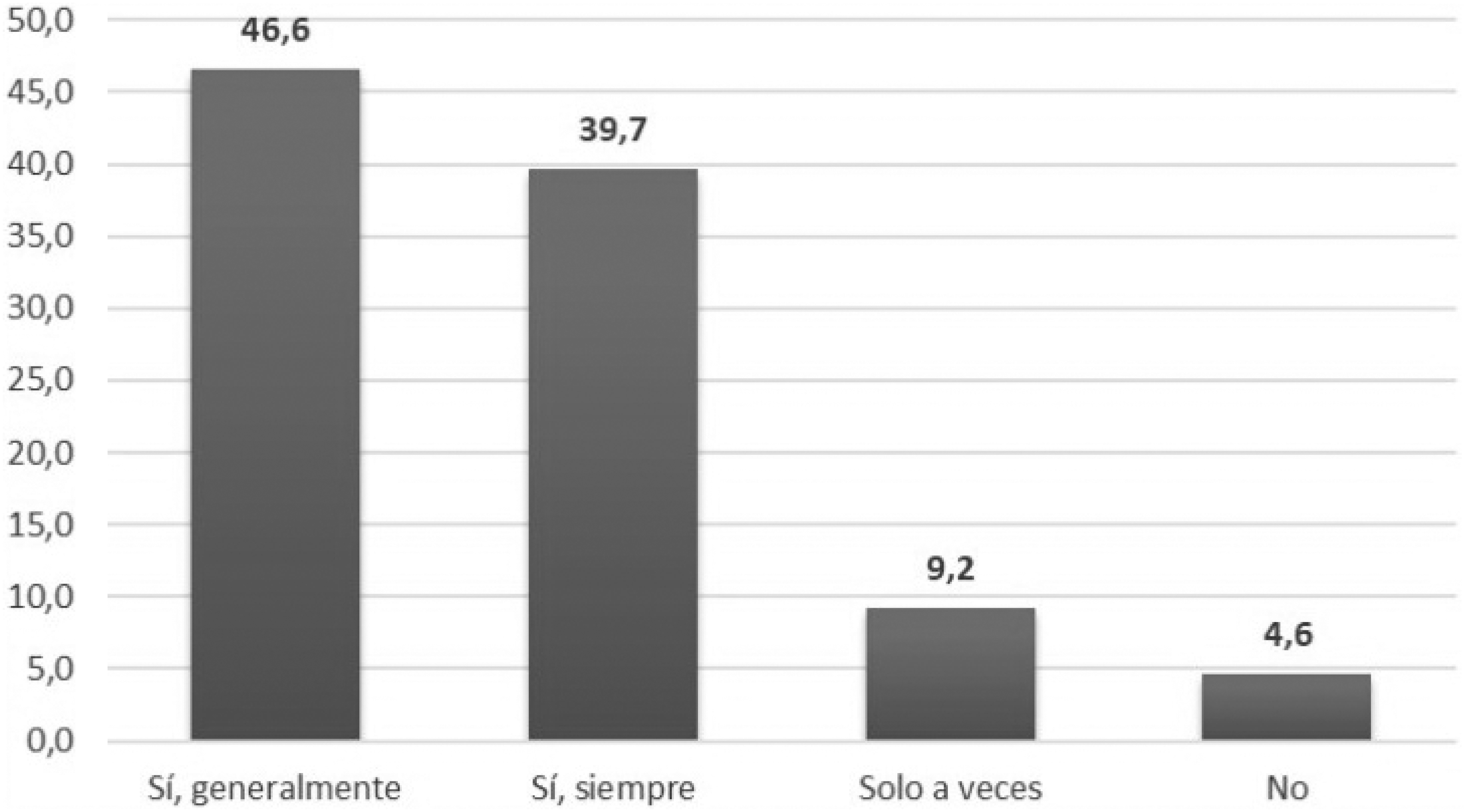

Por otra parte, una gran mayoría (88,5%) afirma conocer el ideario del centro (P3). Además, a la pregunta de si te influye la manera de ser del docente (Figura 3), curiosamente — porque aparentemente no dieron demasiado peso moral al profesorado en la pregunta 1 (Figura 1) —, gran parte del alumnado (86,3%) reconoce que sí les influye, o siempre o generalmente, para mejorar como personas (P8).

Fuente: elaboración propia (2022).

Figura 3 ¿Consideras que la manera de ser del profesor te influye para ser mejor? (en %).

Por último, al dar a los encuestados diversas opciones para que señalen las metodologías que suelen emplear los docentes que más les han influido en su crecimiento moral (Figura 4), las respuestas se diversifican bastante, si bien se pueden distinguir varios tramos: la explicación por parte del docente (79,8%) y el trabajo en grupo (72,1%); proyectos (55%), experiencias (48,8%) y solución de problemas (45%); el uso de tecnologías diversas (películas, TIC, juegos y vídeos para visualizar en casa) oscila entre el 36,4% y el 22,5%; por último, las acciones de servicio no llegan al 9%.

Fuente: elaboración propia. Pregunta 11, de respuesta múltiple (2022).

Figura 4 ¿Qué metodologías emplean los profesores que más te influyen? (en %).

Respecto a la parte cualitativa, analizada con Maxqda-2020, se observa la frecuencia de la mención de los valores relevantes para las preguntas 4 (P4) (valores que transmite el colegio), P6 (asignaturas que más ayudan al desarrollo moral), P7 (qué asignaturas imparten los profesores que más les influyen). Se procede previamente a unir aquellas palabras con contenido semántico próximo.

En primer lugar, los valores transmitidos por el colegio más reconocidos por los alumnos (P4) (Tabla 2) son el compañerismo, el respeto, la educación, el esfuerzo y los valores religiosos, seguidos de los valores académicos, el trato personal, el trabajo y la disciplina.

Tabla 2 ¿Qué valores dirías que transmite tu colegio, más y mejor? (P4).

| Valor | Frecuencia | % | Documentos |

|---|---|---|---|

| Compañerismo | 44 | 27,50 | 37 |

| Respeto | 41 | 25,63 | 41 |

| Educación | 34 | 21,25 | 28 |

| Esfuerzo | 29 | 18,13 | 25 |

| Cristianismo | 26 | 16,25 | 33 |

| Lo académico | 25 | 15,63 | 17 |

| Personalización | 21 | 13,13 | 16 |

| Trabajo | 21 | 13,13 | 19 |

| Valores | 20 | 12,50 | 19 |

| Disciplina | 18 | 11,25 | 17 |

| Mejora | 11 | 6,88 | 11 |

| Amor | 10 | 6,25 | 9 |

| Responsabilidad | 10 | 6,25 | 9 |

| Bondad | 9 | 5,63 | 9 |

| Constancia | 9 | 5,63 | 9 |

| Idiomas | 9 | 5,63 | 9 |

Fuente: elaboración propia a partir de MAXQDA (2022).

En cuanto a la P5 sobre si el ambiente del colegio ayuda a aprender y crecer en valores, 120 de los 131 estudiantes opinan que sí, 7 dicen que no, y el resto que depende. Los que responden afirmativamente atribuyen esta influencia positiva a las siguientes categorías: motivaciones sociales que en el centro se promueven (48), desarrollo personal y práctico (45), pericia profesional (8), calidad material (5) y disciplina obligatoria (3).

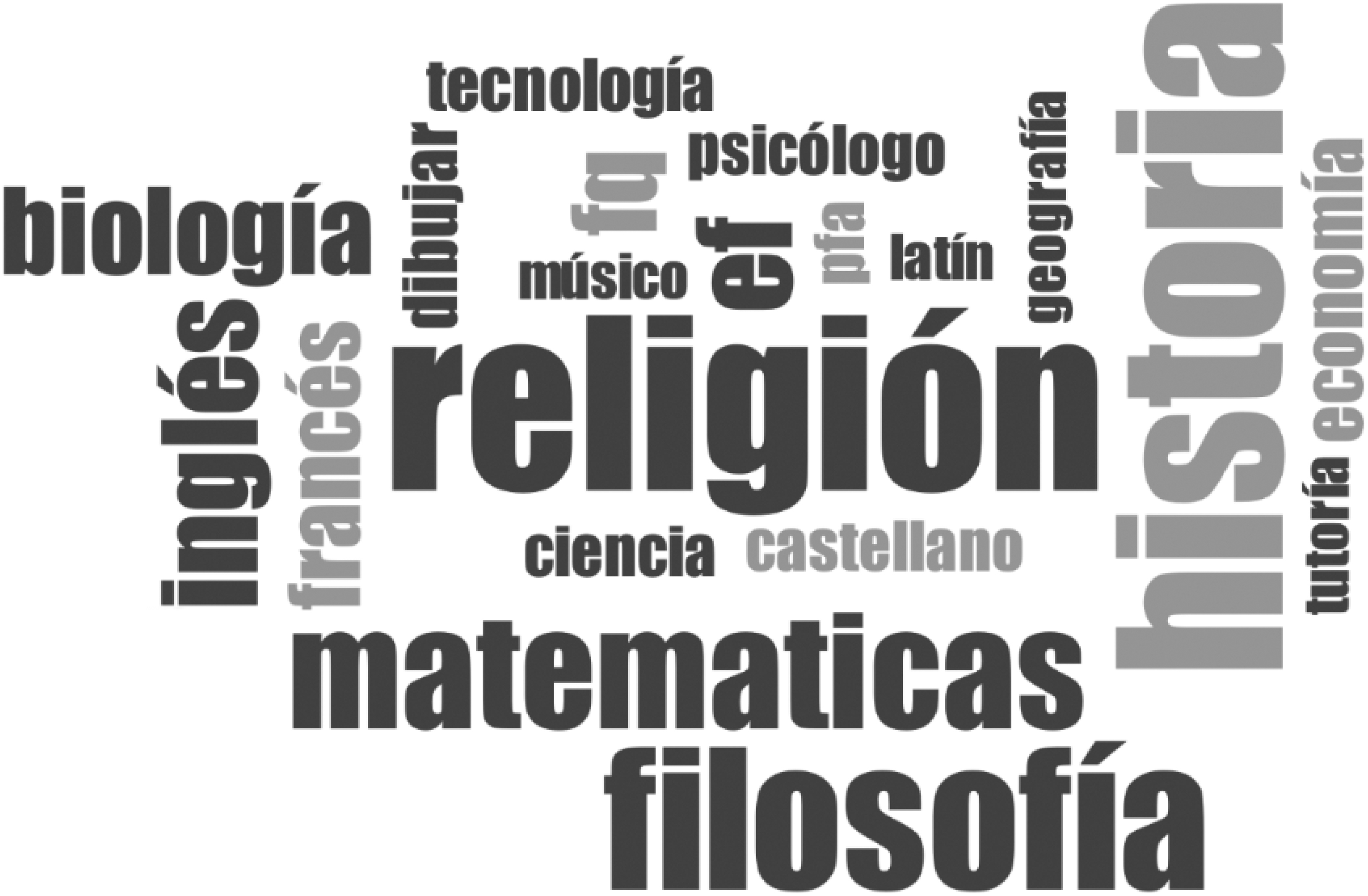

Las asignaturas citadas porque contribuyen más al desarrollo moral (Tabla 3) son Religión (52), Filosofía (44), Historia (29), Inglés (20), Educación Física (19), Biología (18) y Matemáticas (15).

Tabla 3 ¿Qué asignaturas consideras que te ayudan más a tu desarrollo moral?

| Asignatura | Frecuencia | Documentos | % |

|---|---|---|---|

| Religión | 52 | 51 | 38,93 |

| Filosofía | 44 | 44 | 33,59 |

| Historia | 29 | 29 | 22,14 |

| Inglés | 20 | 19 | 14,50 |

| Educación Física | 19 | 19 | 14,50 |

| Biología | 18 | 18 | 13,74 |

| Matemáticas | 15 | 15 | 11,45 |

| Física y Química | 7 | 7 | 5,34 |

| Tutoría | 7 | 7 | 5,34 |

| Francés | 6 | 6 | 4,58 |

| Economía | 5 | 5 | 3,82 |

| Ciencias | 4 | 4 | 3,05 |

Fuente: elaboración propia a partir de MAXQDA. Pregunta abierta (2022).

Los profesores que más ayudan al desarrollo personal del alumnado (Figura 5), según los estudiantes, son los de Religión (45), Historia (43), Filosofía (35), Matemáticas (26), Educación Física (19), Inglés (19), Biología (16) y Física y Química (15).

Fuente: elaboración propia a partir de MAXQDA (2022).

Figura 5 ¿Qué docentes consideras que te ayudan más a desarrollarte moralmente?

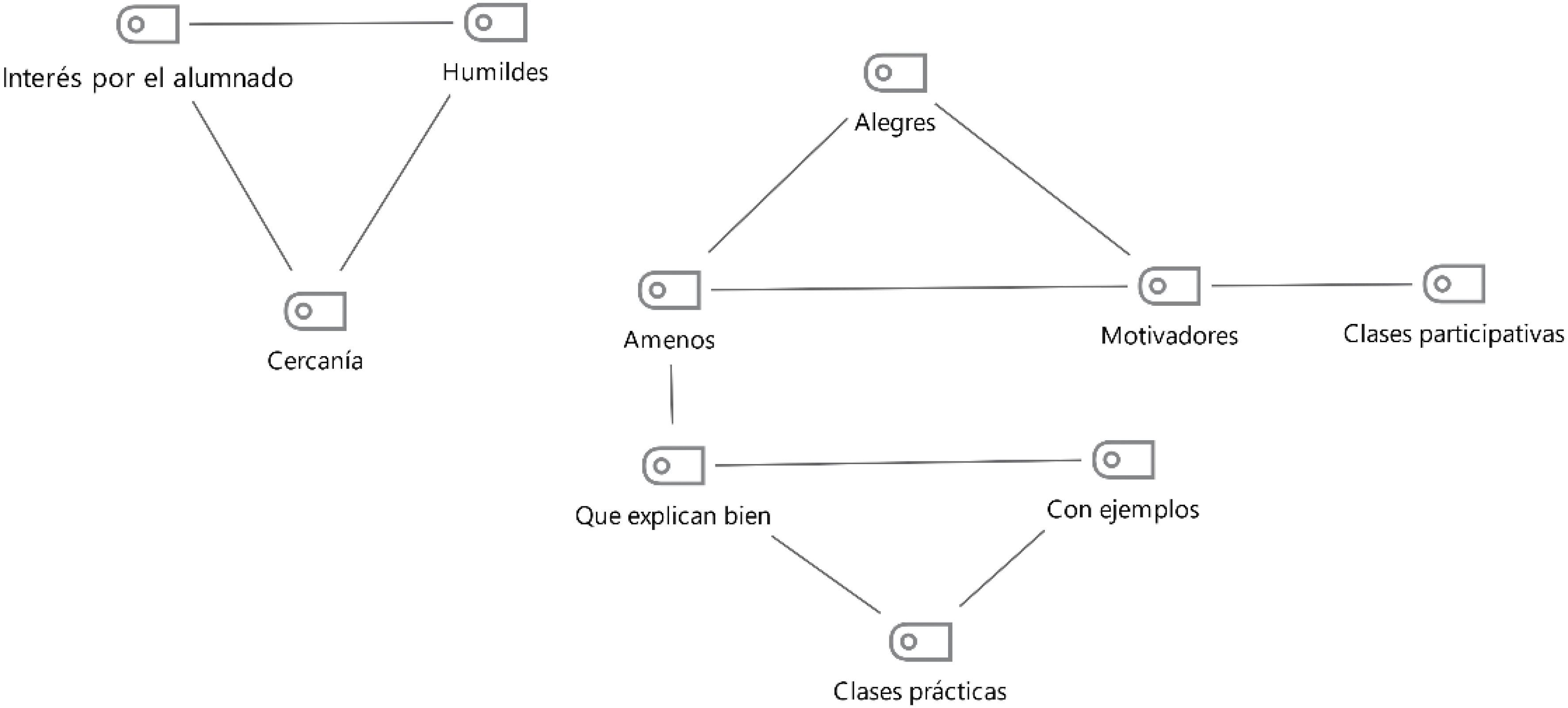

Es interesante recoger las cualidades que son reconocidas en esos docentes a los que se les atribuye capacidad de impacto moral (P9): cercanía (48), alegría (25), paciencia (22), amabilidad (21), empatía (20), trabajo (18), ejemplo (16), comprensión (15), interés (14) y escucha (12).

También, al pedir a los estudiantes que describan cómo enseñan los buenos docentes (P10) (Figura 6) refieren que manifiestan interés por los alumnos (36), hacen clases amenas (33) y participativas (33), muestran cercanía (18) y explican bien (16).

Fuente: elaboración propia a partir de MAXQDA (2022).

Figura 6 Mapa de códigos de valores y actitudes del profesorado que mejor enseña.

Cuando se les pide que resuman en una palabra cómo tiene que ser el docente que les ayuda a ser mejores personas (P12), anotan que debe ser cercano (37), comprensivo (21), buena persona (17), que les ayude (13), apasionado (11) y alegre (11).

DISCUSIÓN

A continuación, se procede al análisis interpretativo de los resultados cuantitativos, complementándolos con las aportaciones de las preguntas abiertas.

La primera cuestión que se plantea al alumnado sobre "Quién influye más en tu comportamiento" permite enmarcar la formación moral que se lleva a cabo en la escuela en el conjunto de los otros contextos en que se desarrolla la vida de los estudiantes, para ponderar cuál es la capacidad de impacto que tiene el entorno escolar sobre su desarrollo moral, desde su perspectiva.

En la Figura 1 se observa que la familia constituye, con mucho, la influencia más destacada en el comportamiento de los y las jóvenes, seguida de sus amistades. Como es bien sabido, el entorno familiar representa el contexto inicial de educación del carácter y cultivo de virtudes morales: "La formación del carácter comienza en casa" (Hurtado, 2013, p. 179); "La familia es el jugador más importante en este aspecto de la formación moral" (Berkowitz, 1995, p. 84); un clima familiar favorable y buenas relaciones entre sus miembros predice una calidad de vida saludable en el futuro (Guevara et al., 2021).

La gran mayoría de estudiantes encuestados reconoce la influencia decisiva de la familia en su crecimiento moral y, en consecuencia, la necesidad de regulación que esta aporta. Como afirma Cabada Castro, "sin el amor que ellas [las personas de la familia] donan y aportan, el hombre no puede llegar a sí mismo" (1994, p. 31).

En segundo lugar, un 18,3% del alumnado señala que la influencia clave en su comportamiento son sus amistades. Esta respuesta se explica por el momento madurativo que vive el estudiante, en el que las relaciones de amistad con los iguales cobran una importancia crucial (Sijtsema, Rambaran y Caravita, 2014). La relevancia de la amistad para el crecimiento moral ha sido señalada desde antiguo por Aristóteles y hoy se multiplican los estudios que ponen de manifiesto cómo esta es primordial en el desarrollo de un comportamiento virtuoso, e incluso puede considerarse como un ‘método’ para la educación moral (Kristjánsson, 2020a; 2020b; Espinosa Zárate, Ahedo Ruiz y Rumayor, 2022).

En tercer lugar, llama la atención que, entre los estudiantes que señalan otras influencias morales al margen de su familia y amistades, el profesorado es la respuesta que menor frecuencia obtiene. Tan solo un 4,6% de ellos y ellas ha considerado que este es quien más le influye en sus acciones, por debajo incluso del centro y sus normas (11,5%). Respecto a esto hay dos cuestiones relevantes que analizar: la primera, las causas de que el alumnado sitúe en tan pocos casos al profesorado como primera fuente de impacto moral en comparación con otras instancias y, en segundo lugar, por qué un número mayor de estudiantes tiene la percepción de que el centro y sus normas son más relevantes en términos de influencia moral que otros agentes, incluido el propio profesorado.

Respecto a lo primero, el hecho de que el profesorado haya obtenido la frecuencia menor, no significa que el estudiante considere que los docentes no le influyen en términos morales, como se comprueba en las respuestas a la pregunta 8, puesto que han señalado únicamente quién ejerce la influencia más potente en este sentido. A este respecto, queda claro que la familia es la primera influencia, en consonancia con otros estudios (Merino-Beas, 2007; Osipova, 2017). Por tanto, hay que interpretar correctamente este dato, pues, cuando preguntamos más adelante por la influencia específica del profesorado, en concreto "Si te influye la manera de ser del profesor" (P8) (Figura 3), un 86,3% de los encuestados reconoce que le influye o siempre o generalmente. Esta respuesta representa el punto de partida para explorar por qué influye el profesorado, cómo lo hace y qué carácter es más influyente en términos morales.

En segundo lugar, las respuestas indican que hay que tomar en cuenta el impacto moral que tiene el centro y sus normas, pues es reconocido por el 11,5% de los estudiantes como la influencia principal en este sentido, por encima del profesorado. Esto pone de manifiesto la importancia de crear una cultura en la escuela que permita definirla como "comunidad de cuidado" (Caring community) (Berkowitz y Bier, 2005, p. 10) o como "comunidad de aprendizaje ético" (Ethical learning community) (Davidson et al., 2008, p. 382), pues este clima puede ir más allá, incluso, de la propia influencia personal que unos docentes u otros pudieran tener en el alumnado, en la medida en que "se integra en todos los aspectos de la vida diaria en la escuela" (Hurtado, 2013, p. 179). Así se apunta a la necesidad de superar la tendencia a concentrar la formación moral en programas específicos que se presentan de manera aislada para cubrir distintos objetivos (educación para la paz, educación medioambiental, afectiva, etc.), o a limitarla a un grupo de materias de tipo ético-filosófico o religioso. Según Bernal Martínez de Soria, González-Torres y Naval Durán (2015, p. 43), "limitándose a adoptar programas y a elaborar ‘empaquetados educativos’ en las escuelas no se obtienen buenos resultados y éstos pueden ser incluso contraproducentes". De ahí la necesidad de generar una cultura en la escuela que gire en torno a la promoción del carácter de los estudiantes y que permee en todos sus agentes, procesos y contenidos (JCCV, 2017). Este ethos se configura en primera instancia a partir de la cultura de los adultos que la conforman, que viene determinada por las maneras en que estos se desenvuelven y realizan su trabajo desde sus motivaciones concretas.

120 de los 131 estudiantes de la muestra afirman en sus respuestas a la pregunta 5 que el ambiente de su centro educativo es adecuado para aprender valores. Entre los que este transmite más y mejor (P4) destacan los siguientes, por orden: compañerismo, respeto, educación, esfuerzo, valores religiosos, seguidos de valores académicos, trato personal, trabajo y disciplina.

En línea con lo que Berkowitz, Bier y McCauley (2017) señalan, la cultura de la escuela debe estar centrada en la ayuda al estudiante, pues los estudiantes aprenden más efectivamente de aquellos a los que les importan, es decir, con los que se sienten correspondidos o emocionalmente vinculados. Esto queda confirmado en la respuesta que el alumnado da a la pregunta 10, al considerar que la práctica docente de los maestros que más les influyen y que más aprecian se caracteriza, en primer lugar, porque manifiestan interés por ellos (36). Después la respuesta con más frecuencia es que hace las clases amenas y participativas (33), y muestra cercanía (18). En la pregunta 9 vuelve a aparecer la cercanía como la cualidad más mencionada (84) al describir los rasgos de los profesores que les ayudan a ser mejor persona, muy por encima de la alegría, que le sigue en segundo lugar (25), la paciencia (22) y amabilidad (21). También en la pregunta 12, en la que se pide a los estudiantes que resuman cómo tiene que ser el profesor que les ayude a ser mejores, estos se refieren en primer lugar a la cercanía (37) y comprensión (21), seguido de que sea, él o ella misma, buena persona (17) y ayude al estudiante (13). De aquí pueden derivarse dos conclusiones: primero, que, como Berkowitz sostiene, una estrategia clave al educar el carácter es el cariño: "Student perceptions of school as a caring community are critical to the effectiveness of character education" (2005, p. 21), y por ello hay que cuidar "la calidad de las relaciones del niño, en especial con aquellas otras personas significativas en su vida" (1995, p. 85). Esto le permite al alumnado desarrollar una comprensión del docente no meramente como técnico experto en una materia, sino como cuidador, ayuda o guía para su desenvolvimiento y crecimiento personal; como alguien que, como cierta extensión de su familia, se interesa por su desarrollo integral, capaz de insertarse de manera funcional y humanizadora en el mundo. Esto es clave para la función orientadora del profesorado. A resultados semejantes apunta Haslip, Allen-Handy y Donaldson (2019) en su propuesta de strength spotting de las fortalezas del amor, la amabilidad y el perdón en el profesorado. También Wagner (2018) señala que determinadas fortalezas de carácter son cruciales para otro tipo de relaciones, en este caso, de amistad; esta consonancia entre los estudios sugiere que, en las relaciones interpersonales, sean del tipo que sean, lo que importa es el carácter, y en función del tipo de relación del que se trate se priorizan unas cualidades u otras (Marsal y Dobashi, 2009).

Solo desde una actitud docente de este tipo se está en disposición de ofrecer al estudiante orientación eficaz para edificarse a sí mismo desde el sentido que este descubre gracias a la luz que aporta la referencia moral del maestro. Este actúa a modo de testigo que no solo dice o enseña verdades, sino que muestra o encarna un sentido: una manera concreta de vivir que persuade — lidera — en tanto que se muestra efectiva, vitalmente viable y se presenta de manera razonada al alumno.

Esto nos lleva a la segunda cuestión: los estudiantes encuestados consideran que, si tuvieran que resumir en una sola frase cómo tienen que ser los profesores y profesoras que les ayudan a crecer, ser buena persona es esencial. Por debajo de la cercanía y la comprensión, aparece en tercer lugar esta cualidad del buen docente, que apunta a una estrategia clave en la formación moral de los estudiantes: el modelado, en consonancia con lo que otros estudios concluyen (Berkowitz, Bier y McCauley, 2017; JCCV, 2017). En términos de Le Breton (2010), esto se traduce en la necesidad de constituirse en un maestro de sentido y no meramente en un puro maestro de verdades, que serían, en palabras de Ortega y Gasset, verdades meramente "particulares, localizadas, provinciales, de rincón, no básicas" (1983, p. 353). En definitiva, los docentes "need to be not just responsible observers of certain kinds of imperatives or contracts, or practitioners of certain kind of skills, but also certain kinds of persons" (Carr, 2006, p. 177).

Por otra parte, Berkowitz y Bier muestran que la vinculación (bonding, student attachment) del estudiante con la escuela es importante para que la formación de su carácter sea eficaz, pues este sentimiento de pertenencia — que implica seguridad percibida por el estudiante respecto a este entorno y responsabilidad hacia él —, está directamente relacionado con lo permeable que el alumnado sea a la influencia de sus agentes. Por eso, "schools need to intentionally foster such bonding and to monitor its development" (2005, p. 21).

La respuesta a la pregunta 2 "Dónde te resulta más fácil comportarte bien" (Figura 2) corresponde naturalmente con la que los estudiantes dan a la cuestión de "quién te influye más en tu comportamiento" (P1). En efecto, la mayoría de ellos considera que en la familia es más fácil actuar bien, y esto puede explicarse por la connaturalidad que desarrollan con las normas que rigen en el entorno familiar. En la casa se promueve, a través de la costumbre, la armonía entre lo bueno y lo placentero a la que Platón se refiere como ideal de formación humana: "Sabrá alabar lo bueno, recibirlo con gozo y, acogiéndolo en su alma, nutrirse de ello y hacerse un hombre de bien; rechazará, también con motivos, y odiará lo feo" (1995, 402a). Berkowitz indica que, desde aquí, la función de la escuela es la misma: "La misión de la escuela es la de orientar al niño para ocuparse del bien y detestar el mal; por ejemplo: simpatizar con las víctimas y despreciar la injusticia" (1995, p. 92).

Así pues, las distintas respuestas a la pregunta de en qué entorno te resulta más fácil comportarte moralmente nos hablan de diferentes grados de vinculación o connaturalización a la cultura de ese lugar. En el caso del centro escolar, esta vinculación depende del conocimiento que los estudiantes tienen del ideario del centro. Un 11,5% declara no conocerlo, y esto concuerda con la facilidad o dificultad que encuentran para comportarse bien allí. Desde aquí se observa la necesidad de hacer más esfuerzos para "infundir en la escuela, en su personal y en su currículum" estas cuestiones morales. Es decir, para que formen "parte de las aulas (literatura, proyectos, etc.)", que sean "parte explícita del entorno educativo y de los programas" (Berkowitz, 1995, p. 95-96), y reducir la posibilidad de que queden estudiantes que no conozcan el ideario del colegio, tal como ahora sucede.

Hasta aquí dos estrategias pedagógicas han aparecido en las respuestas del alumnado como herramientas importantes para su desarrollo moral: respecto al centro, la configuración de un ethos de la escuela fundado en relaciones de cuidado, y un modo de ser o carácter docente marcado por la cercanía, el interés por el alumno y la virtud, en tanto que con el ejemplo modela el comportamiento que quiere transmitir; nótese que se trata de desarrollar competencias más emocionales que racionales, como otros autores han puesto de relieve (Chianesse y Prats Fernández, 2021).

Corresponde ahora analizar qué hacen, en concreto,en el aula y en términos pedagógicos los docentes percibidos como más eficaces en términos morales. En primer lugar, hay que examinar qué materias imparten y, en segundo, a qué metodologías recurren en sus clases.

Respecto a lo primero, los estudiantes responden que los profesores que más les ayudan en su desarrollo moral imparten Religión (45), Historia (43), Filosofía (35), Matemáticas (26), Educación Física (19), Inglés (19), Biología (16) y Física y Química (15), como se observa en la Figura 5. Estas respuestas concuerdan con la que dan a la pregunta 6 ("¿Qué asignaturas consideras que te ayudan más a desarrollarte moralmente?") (Tabla 3), pues mencionan, de nuevo, Religión (52), Filosofía (44) e Historia (29) como las más relevantes en este sentido. A este respecto cabe observar que, aunque un número importante de estudiantes seleccionan a los profesores de Matemáticas (26), Educación física (19) o Inglés (19) como decisivos en su formación moral, obtienen mayores frecuencias los que imparten asignaturas de tipo humanístico.

Respecto a qué metodologías emplean mayoritariamente los docentes que impactan en su crecimiento como personas, es llamativo (Figura 4) que el 79,8% de los estudiantes afirme que emplean una metodología tradicional de clase magistral ("El profesor explica y nosotros escuchamos"). Esto apunta a dos cuestiones significativas: en primer lugar, dentro del contexto de la clase, el carácter del profesorado, que se percibe y vivencia en ese "explica y nosotros escuchamos", es decisivo para la formación moral de sus estudiantes. Y se muestra en el relato de experiencias personales (que remite al modelado), que según casi la mitad de los alumnos lleva a cabo el docente que les influye moralmente, así como en la relación que hace de lo que se explica en clase con problemas reales. En esto se evidencia la importancia del ejemplo de la actuación de profesores y profesoras, que sirve como encarnación de unos valores y que es crucial para su liderazgo moral. Como Andolina y Conklin (2021) señalan, las narraciones más potentes son precisamente aquellas que "incluyen elementos vulnerables" (p. 21) y estas son los testimonios personales.

En segundo lugar, las actividades colaborativas son percibidas también por el alumnado como importantes para su desarrollo moral, y así más del 70% de los estudiantes señala el trabajo por proyectos como estrategia que emplean estos profesores. Esto está en línea con la necesidad de crear un clima de colaboración en el aula que permita "a los estudiantes participar en el proceso de definición concreta de las metas formativas" (Balduzzi, 2015, 150). Por tanto, el liderazgo educativo en sentido moral no debería entenderse como una influencia mecánica o automática de arriba abajo, sino más bien como la creación de un clima de aprendizaje compartido en el aula; el docente lo fomenta, una vez delimitados las finalidades formativas, y avanza a través de decisiones conjuntas que comprometen al alumnado: "El liderazgo del profesor es entonces, en efecto, un liderazgo compartido, pues sirve para construir un horizonte común o compartido, y ha de aceptar y respetar lo que de forma conjunta ha sido descubierto"; es decir, el liderazgo "se extiende en un sentido horizontal e implica a la totalidad de los alumnos, que con sus diferentes aportaciones contribuyen a su efectiva realización" (Balduzzi, 2015, p. 151).

Por tanto, conviene que los procedimientos de toma de decisiones sean democráticos, no unidireccionales, jerárquicos o autoritarios, pues, en función de esto, el estudiante se sentirá vinculado a la tarea propuesta y asumirá, en consecuencia, los aprendizajes desarrollados en distinto grado. Berkowitz nota cómo el debate explícito sobre el bien y el mal, es decir, la posibilidad de insertar el razonamiento moral en el aula varía necesariamente en función de la edad del educando y, así, "con los más jóvenes el examen es, por necesidad, mucho más limitado en ámbito, y la autoridad del profesorado es más importante, mientras que con los alumnos de enseñanza secundaria [los protagonistas en este estudio] se produce la situación contraria" (1995, p. 95).

Si bien notar la efectividad de las actividades colaborativas para el desarrollo moral confirma las conclusiones de muchas investigaciones que señalan los beneficios no solo académicos, sino también morales y cívicos del trabajo cooperativo (Juárez-Pulido, Rasskin-Gutman y Mendo-Lázaro, 2019), el recurso tan abundante a una metodología tradicional de clase magistral nos hace pensar dos cosas: primero, que, pese a los esfuerzos de innovación docente, todavía hay resistencias por parte del profesorado para emplear otras metodologías, al menos en algunas materias. A este respecto hay que notar que la clase magistral no es inefectiva por sí misma — de hecho, las respuestas del alumnado a la pregunta 11 muestran que la instrucción directa es una metodología efectiva para la formación moral, en concordancia con lo que señalan otros estudios (Hurtado, 2013) —, pero hay que tener en cuenta que el recurso a una variedad de estrategias metodológicas demuestra tener mejores resultados de aprendizaje (Varo Millán y Llorent García, 2012).

Por otro lado, es significativo que los docentes que el alumnado percibe como influyentes en su crecimiento moral recurren a las TIC de manera bastante limitada. Otras metodologías como el aprendizaje-servicio, flipped-classroom o el recurso a juegos parecen ser poco o muy poco empleadas, de modo que, a través de las respuestas proporcionadas por los y las estudiantes, no se puede decir que el profesorado integre los aprendizajes en una variedad de contextos distintos.

CONCLUSIONES

Este trabajo ha puesto el foco en un aspecto concreto del liderazgo educativo: su dimensión de orientación moral, para evaluar cómo es ejercido por el docente y qué significa esto a ojos del alumnado de secundaria. A través de las respuestas aportadas por los estudiantes al cuestionario administrado, se ha puesto de relieve lo siguiente.

El contexto que más influencia moral tiene sobre alumnos y alumnas es la familia, en consonancia con otros estudios. No obstante, esto no significa que los estudiantes no reconozcan la capacidad educativa moral que tiene la cultura del centro y el profesorado. En concreto, destacan la orientación que ejercen en este sentido los docentes de materias humanísticas. En cuanto a cómo se produce esta influencia docente, esto es, cómo son y qué hacen los profesores y profesoras que más han impactado en su desarrollo moral, los estudiantes valoran rasgos del carácter docente relacionados fundamentalmente con la cercanía, la empatía y el afecto, por encima de metodologías innovadoras o centradas en lo tecnológico. Con ello, se pone de relieve la necesidad de subordinar estos últimos aspectos -sin duda necesarios-, al desarrollo de aquellos, más unidos a lo relacional-personal. De ahí que alumnos y alumnas señalen, además, la actividad colaborativa como forma de trabajo que utilizan los docentes que les influyen en este sentido.

En consecuencia, se puede sugerir que una relación social personalizada docente-alumnado, rasgos de carácter relacionados con la amabilidad y el cuidado, y estrategias de trabajo que permitan la cooperación parecen tener más relevancia para el desarrollo moral de los adolescentes que la implementación de determinadas técnicas.

Entre las limitaciones de este estudio destaca el tamaño reducido de la muestra y que solo incluya colegios concertados y privados, aunque con el valor añadido de su selección por criterios de calidad. Estudios ulteriores deberán tener en cuenta la red pública de centros, así como una muestra más amplia de alumnado, tanto en número como en niveles educativos considerados. Para ello, las conclusiones aportadas aquí pueden ayudar a formular hipótesis sobre la importancia de cómo orientar el liderazgo moral del profesorado.