1 Introdução: No Justice, no peace!

A violência policial tem sido apontada como um dos principais índices para reflexão sobre racialização nos territórios ou segregação socioespacial. É fato - e pesquisas comprovam - que pessoas negras são, muitas vezes, mais agredidas e usurpadas de seus direitos pelos representantes da força do Estado1 - no caso a polícia. A partir desse olhar, venho desenvolvendo estudos que apontam a interferência ou não da ação direta do Estado, conforme o pertencimento racial. Analisando os contextos históricos, é necessário aliar a violência ocorrida com George Floyd no Condado de Hennepin, Minneapolis à violência policial racial.

A morte de George Floyd pode ser pensada a partir da compreensão histórica do território, quando brutalmente exterminado pelos agentes do “sistema”. Este texto traz alguns apontamentos sobre a experiência que vivi em Minneapolis por ocasião de estágio pós-doutoral, compreendendo as conturbações do primeiro semestre do ano de 2020: o decreto de uma pandemia mundial e a cena inigualável do assassinato de George Floyd. O ato homicida colocou em cheque a pretensa cordialidade da cidade de Minneapolis porque possibilitou o questionamento acerca da permissão histórica do Estado quanto à morte de pessoas negras. São análises que revisitei naquela cidade durante o epicentro contextual. Esse é o ponto inicial tanto para registro histórico do fato, como também para, a partir do vivido, deflagrarmos outras reflexões.

Experiências nos transformam. Os relatos ainda em processo desconstroem o que antes chamara de “certezas circunstanciais”. Ao descrever parte de minhas vivências em Minneapolis, retornei aos estudos fenomenológicos. No entanto, não me atrevo a entender-me fenomenologista. Faço esta análise introdutória por concordar com Merleau-Ponty sobre a compreensão de que “[...] a Fenomenologia deixa-se praticar e reconhecer como realmente existe, ou seja, é necessário descrever o real fazendo uma reflexão da experimentação e aprendizagem, recolocando sua subjetividade ao lado do seu ser e do tempo” (MERLEAU-PONTY, 1996, p. 52). Portanto, ao descrever as experiências denunciativas do assassinato de George Floyd em Minneapolis, nas passeatas durante a pandemia, busquei internamente reviver afetos, sentidos e reflexões naquele tempo escolhido por mim, que talvez deixaram transparecer, para além da compreensão histórica, revisões ideológicas, políticas, religiosas, ao mesmo tempo que produziram novos sentidos.

Possivelmente essa concordância com Merleau-Ponty (1996) seja motivo para repensar os estudos sobre racismos, analisando minhas próprias experiências, para compreender o fenômeno da percepção e da factibilidade do mundo, das expressões, dos sentimentos e dos gestos: “[...] É por meu corpo que compreendo o outro, assim como é por meu corpo que percebo ‘coisas’ [...]” (MERLEAU-PONTY, 1996, p. 52), desde sempre mergulhada em muitos sentidos, com entendimento da importância de partilhar as experiências das caminhadas por justiça nas ruas de Minneapolis, ao mesmo tempo que relembrava tantos caminhos que percorri pra chegar até ali.

Minneapolis foi o local onde iniciei parte de meus estudos sobre antirracismo junto ao Roy Wilkins Center, sob a supervisão do Prof. Samuel Myers Jr., atual diretor desse centro localizado na Universidade de Minnesota (UNM), nos Estados Unidos da América (EUA). Há algum tempo, dialogamos sobre ações, intenções e atividades junto às comunidades negras, no intuito de contribuir para a formação de lideranças e as soluções para o enfrentamento ao racismo.

Foi também um período intenso de maior proximidade com a Faculdade de Educação dessa mesma universidade, que tem na Srª Phd, Marina Aleixo, Diretora de Políticas Internacionais do College Education/UNM, efetiva parceira para construção de projetos educacionais internacionais com esse mesmo propósito. Dessa forma, a universidade de Minnesota se tornou um especial atrativo para estudos raciais, que realizo há certo tempo. Essas parcerias se intensificaram efetivamente durante o tempo em que estive na gestão do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). São detalhes significativos que situarão os leitores sobre a evolução desse conturbado período, até porque os EUA possuem considerada expertise em deflagrar teorias, ações e proposições para o trato científico e prático da equidade racial. Portanto, há que se considerar que experiências e pesquisas raciais desse país possibilitam pontes na realização de outras atividades. Sempre questionei o modo como comunidades altamente racistas reagem sobre a compreensão dessa luta. Embora trágica, parte dessa resposta surgiu logo quando iniciei estágio de pesquisa conjugando a pandemia do Covid-19, o isolamento social e a morte de George Floyd, ocorrida em 25 de maio de 2020. O diálogo que construiremos tentará traduzir um pouco desse processo intenso, indicando aspectos críticos, mas principalmente a reelaboração sobre a concepção das lutas antirracistas.

Pensei em vários motivos para escrever sobre o que vivi. Um deles é fazer o registro das impressões sobre as ações ocorridas em Minneapolis em decorrência do assassinato de George Floyd; outro seria refletir sobre esse ato para exemplificar como a violência policial revela o racismo estrutural; e um outro, o que realmente me atrai para esta escrita, seria esperançar a luta antirracista, que, por vezes, pensei não ter mais razão de ser. Esse novo respirar veio em Minneapolis, veio com a morte de Floyd, veio com as passeatas por justiça. Percebi o quanto nossas ações precisam ser transgredidas e confrontadas.

Transgredir implicitamente não basta. As ações educativas precisam ser ações comunitárias, políticas econômicas e sociais, ou seja, necessitam criar um demarcador temporal apontando para efetividade política para romper os grilhões do aprisionamento que vivemos. Em Minneapolis, a comunidade tem uma distinta percepção racial, principalmente a comunidade do Condado de Hennepin, onde tudo aconteceu. Mesmo afetada tragicamente pela morte de Floyd, essa comunidade não se manteve em silêncio.

2 A experiência

Quem estuda “racismos” nos duros cotidianos brasileiros e vê, todos os dias, jovens negros brutalmente mortos, mulheres negras na luta permanente por lugares sociais e mídias racistas, tem a sensação desanimadora de uma “anestesia” social. Muitas violações que desanimam e decepcionam. Percebi o quanto estava desiludida com tanto esforço, principalmente pelo desgaste político atual do Brasil, tal qual ou um pouco pior que o desgaste político dos EUA, porém em posições extremamente diferentes.

De um país racista, como o Brasil, para outro país com históricos racistas do processo de segregação racial, como os EUA, jamais pensei que teria tal vivência. A permissão do Estado para que o aparelhamento policial esmagasse o pescoço de um cidadão para imobilizá-lo causou estranhamento, perplexidade, assombro e revolta. Foram sete minutos sem ar expostos em mídias mundiais. Em sete minutos, naquelas circunstâncias, a inevitável morte aponta as feridas abertas do racismo segregacionista ainda existente naquele país, tomadas as devidas proporções, em múltiplos contextos no mundo inteiro.

Ainda que sussurrasse com o joelho do policial em seu pescoço “estou sem ar”, no dia 25 de maio, na Eliot Avenue, no estado de Minnesota, na cidade de Minneapolis, um policial manteve George Floyd no chão por sete minutos. A desumanização do sujeito durante a abordagem policial foi habilmente filmada por uma pedestre2, que logo reportou aos jornais da cidade a denúncia do crime para as mídias mundiais. Floyd não resistiu à prisão, foi retirado de seu carro, brutalmente imobilizado com o joelho do policial em seu pescoço e, segundo populares, por pelo menos 11 vezes, gritou que não conseguia respirar3. Os sete minutos foram suficientes para que Dereck Chauvin4 mantivesse sua postura agressiva, racista de supremacia.

O caso de Floyd foi intenso. Todos se sentiram violentados e, como resposta a essa violência inicial, revoltas, gritos, incêndios. Milhares de populares clamando por justiça causaram visibilidade de grandes manifestações que há muitos anos não se viam pelo mundo. Em várias partes, tanto dos EUA quanto de países europeus e latino-americanos, se viam muitos apoios aos afro-americanos. Minneapolis viveu os primeiros cinco dias de protestos violentos, com bombas, lojas incendiadas e grandes caminhadas.

As pessoas gritavam palavras de ordem - “No justice, no peace” -, dizendo que, enquanto não fosse feita justiça, não haveria paz. Os quinze dias que se sucederam foram intensos. Momentos de revolta, desesperos, reações violentas ao exercício violento do poder. Foram orquestrados, em várias partes dos EUA, protestos nas ruas em denúncia ao racismo com pedidos de justiça. Muitos jovens negros americanos gritavam, com um engasgo na garganta: Quem morreu? George Floyd! O que vocês querem? Justice! “Black lives matter”.

Muitas famílias também marcharam inteiras. As esquinas de Minneapolis se encheram de pessoas, muitos brancos e não brancos se juntaram aos protestos. A reação inevitável por tamanha violência foi em si uma resposta significativa. Lojas foram quebradas e incendiadas, houve enfrentamentos corpo a corpo e enormes aglomerações. Aos poucos, as reações do Estado foram também se intensificando: primeiro apenas afastaram os policiais, depois prenderam e já se fala em demiti-los, mas ainda irão à julgamento. A população do condado cobrava nas ruas e acompanhava passo a passo a efetividade das ações pelos representantes políticos e públicos das instituições.

Se, de um lado, eram grandes multidões a clamar por justiça, por outro, as reações do Estado foram ainda mais violentas, respondidas com muitos policiais nas ruas e muitas prisões de jovens negros. Em meio a tudo isso, todas as mídias passaram a anunciar o desenrolar dos protestos e o mundo também se incendiou por justiça. O governador de Minnesota e o prefeito de Minneapolis tentavam inutilmente acalmar a população, sem dar destino aos policiais, o que deixou a população ainda mais furiosa. No atestado de óbito de George Floyd consta morte por parada cardiopulmonar.

Além dos conflitos individuais, conjecturais, estatais e institucionais, foi possível identificar os movimentos instituintes advindos da sensibilização das multidões, direcionando a discussão racial não apenas para o campo moral da culpabilização mas para o campo político, do combate ao racismo sistêmico que atua sobre as instituições.

De fato, a pandemia expôs feridas das desigualdades, apontando anos de descaso político de planos governamentais falidos. Se considerarmos as desigualdades que enfrentam os territórios negros, a morte de George Floyd apenas redimensionou as imensas fissuras racializadas pelas forças policiais nestes locais.

Enquanto toda a movimentação continuava, muitos protestos noturnos se intensificavam e outros estados americanos se juntaram aos protestos. A Força Nacional foi acionada pelo presidente Donald Trump. O governador de Minneapolis, mesmo sendo um democrata, oposto a Trump, ainda assim não resistiu à entrada da Força Nacional. Em Washington D.C., foi decretado toque de recolher. Aos poucos, foram fechando os comércios - alguns já estavam fechadas em caráter emergencial por causa da pandemia de Covid-19 -, os transportes urbanos cessaram de vez, principalmente os meios mais usados pela população negra - metrô e ônibus que atendiam e interligavam os centros urbanos (maior parte dos bairros negros) -; bancos também pararam de funcionar. As grandes lojas de supermercados, tais como Target, Aldi, Cub, foram incendiadas e fechadas. Foram 15 dias em que todas as noites havia revoltas, com população e policiais nas ruas, muitos estouros e incêndios, muitas prisões de jovens negros.

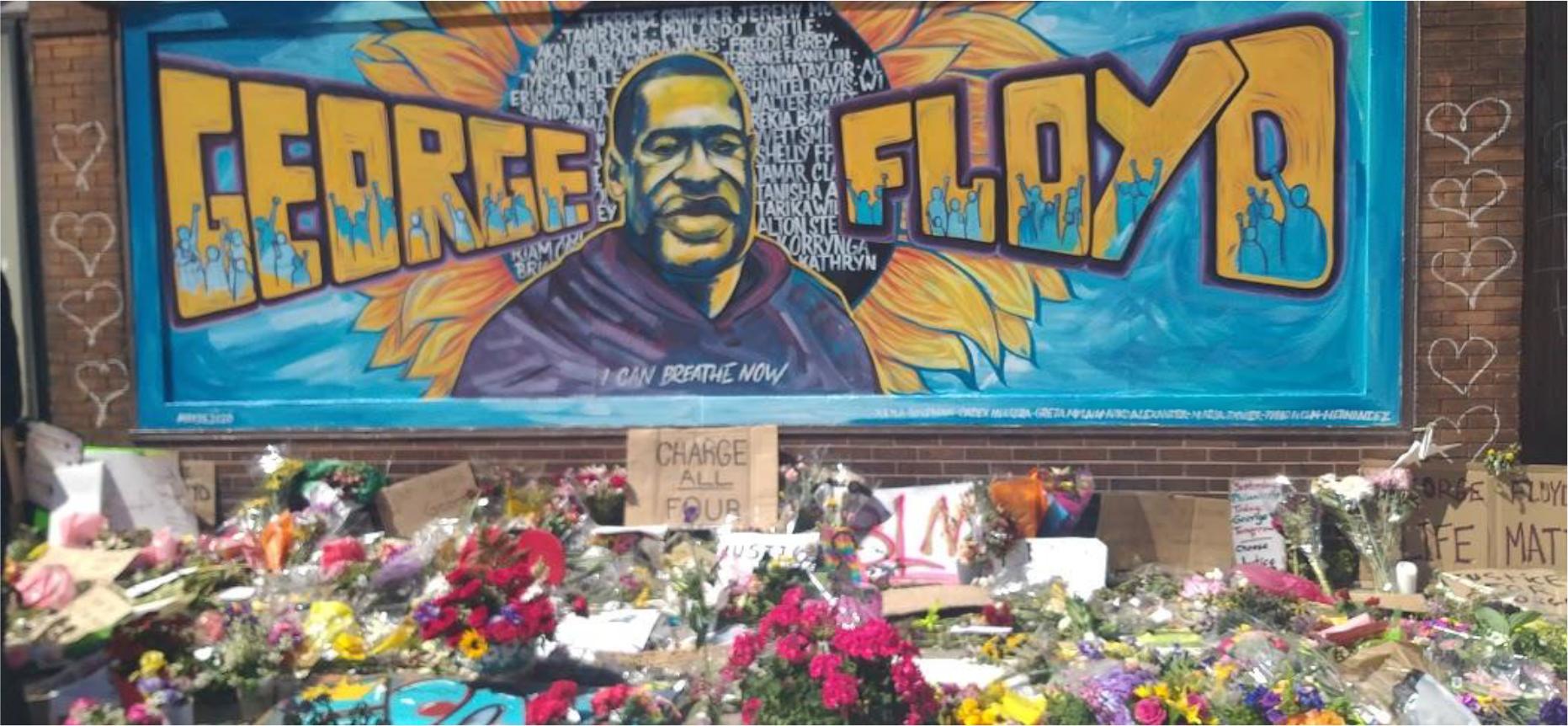

Na mesma semana, em 31 de maio, participamos de um culto aberto - Memorial de George. Na esquina onde ele foi morto, no Condado de Hennepin, foram deixadas muitas flores. Em meio às palavras de ordem, orações e reflexões, algumas igrejas apoiavam os protestos, com cânticos e orações. Naquela mesma manhã, o New York Times apresentou a reportagem matinal: “Good morning. Protests raged again last night. Police are responding aggressively. And The Times tells Tara Reade’s story. Let’s start by taking a close look at Minnesota” (DEWAN; BAKER, 2020).

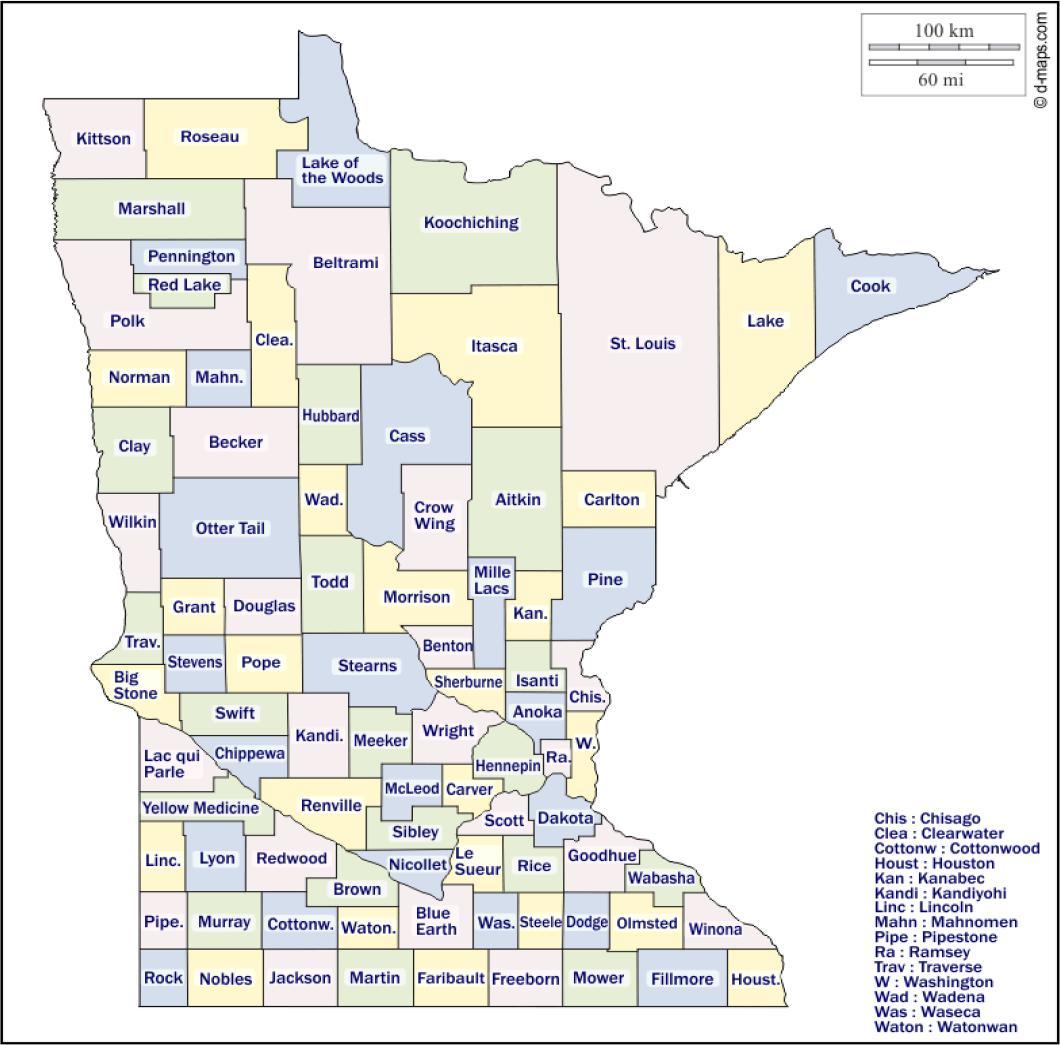

Fonte: Elaboração da autora (2020).

Figura 1 Painel em homenagem a George Floyd, Condado de Hennepin, Minneapolis/EUA, 2020

Minnesota possui oito condados: Condado de Hennepin (metropolitano), Condado de Anoka (nordeste), Condado de Ramsey (nordeste), Condado de Dakota (sudeste), Scott County (sul), Condado de Carver (sudoeste), Condado de Wright (noroeste) Condado de Sherbune (norte). A foto com o painel na Eliot Avenue faz parte das homenagens realizadas no Condado de Hennepin em MN.

De acordo com o US Bureau of Economic Analysis, o Condado de Hennepin é o mais rico de Minnesota e um dos 100 condados de maior renda dos Estados Unidos6. No entanto, o fato de compor a região metropolitana de Minneapolis, Saint Paul e Bloomington mascara as desigualdades. De acordo com a Pesquisa da Comunidade Americana de 2016, os dados apresentaram um quantitativo de 10,9% de pessoas abaixo da linha de pobreza, ou seja, 132.000 residentes, um paradoxo importante para o comparativo de 14% da média nacional. Esse condado concentra muitas fragilidades das comunidades negras. Questões econômicas, de renda, saúde, alimentação e educação são entendidas como estruturais, porém alguns planos chegaram a resolver em parte o problema. Esse será o legado para que as novas gerações atuem a longo prazo dentro de processos formativos, em permanente vigilância com o objetivo de sanar as desigualdades.

O estado tem históricos racistas extremamente complexos. Para Samuel Myers Jr.7, a morte de George Floyd expôs à cidade ao próprio paradoxo de extremas desigualdades. As cidades gêmeas - Minneapolis e Saint Paul -, têm um dos mais elevados índices de qualidade de vida, mas a maioria de sua população é branca, concentra tanto as maiores rendas como as melhores condições imobiliárias, educacionais e efetivamente padrão social elevado. Esse padrão reflete diretamente as desigualdades raciais dos Estados Unidos. Myers Jr. (2020) apontam que essas disparidades são paradoxais porque a manutenção de renda na maioria da população branca expõe uma falsa ideia de que toda população tem um elevado padrão de vida. Na cidade, há muitos jovens negros nas ruas, muitos idosos desamparados e sem condições mínimas de renda asseguradas.

3 Segregação territorial: pressupostos sobre violência policial

Se é possível uma contribuição nesse processo de elucidação fenomenológica, pensaremos algumas possibilidades sobra a desumanização de Floyd. Ao discutir sobre a biopoder, Achille Mbembe (2019) considera a questão da desumanização no processo histórico da política de morte:

Os teóricos do terror acreditam ser possível distinguir entre autênticas expressões da soberania as ações do inimigo. Eles também acreditam que é possível distinguir entre erro do cidadão e o “crime” do contrarrevolucionário na esfera política. Assim, o terror se converte numa forma de marcar a aberração no corpo político e a política é lida como a força móvel da razão quanto como tentativa errática de criar um espaço em que o “erro” seria minimizado, a verdade reforçada e o inimigo eliminado (MBEMBE, 2019, p. 23).

Em outras palavras, o processo de desumanização, que observa e elimina o “erro”, relaciona corpo político à narrativa da dominação e declaradamente associa a verdade sobre a morte, uma relação diretamente expressa pelo poder soberano do Estado, que, naquele momento, aponta o “erro” e dita a “verdade”. Mbembe (2019) considera que qualquer relato histórico precisa retomar o processo de escravização. As narrativas sobre racialização territorial precisam enxergar essa delimitação histórica, para lutar contra ela.

É exatamente esse o ponto forte da população do Condado de Hannepin - a conscientização. Quando se mata um homem negro, em um território comunitário que contempla em grande parte a população negra, constata-se a desumanização dos sujeitos em virtude da sombra personificada do estereótipo racial.

Outro ponto importante necessário a essa discussão refere-se à forma como se compreende o racismo sistêmico, que tem na comunidade o exercício do poder de fala e de pensamento. A relação desigual estabelecida na morte de Floyd expõe a racialidade da questão, produz uma contradição entre a liberdade de propriedade e a liberdade da pessoa. O que foram os sete minutos sem “ar” se não a reprodução da forma cruel e descontrolada do sofrimento imposto ao corpo do escravizado (MBEMBE, 2019, p. 28)? É possível inclusive compará-la à violência das chibatadas ou ao capricho de se tirar uma vida por um capataz. Essa foi a cena que vimos.

Mediante tal processo aterrador, apontamos o racismo sistêmico como processo de discriminação que influencia as instituições e a organização da sociedade, dependendo de poder político para existir (ALMEIDA, 2019, p. 52). Implica vantagens e desvantagens de um grupo racialmente identificado sobre outro. Portanto, se o Estado autoriza violência, concorda com a supremacia racial. Esse é o ponto. Toda a estrutura jurídico-política e os aparelhos ideológicos do Estado (BOURDIEU, 1997), de maneira direta ou indireta, acatam o exercício do Estado. É contra isso que o Conselho do Condado tem se debruçado. Em nossa compreensão, tudo isso é derivado da transformação do negro em objeto desumanizado. Ainda hoje, a noção de raça é um fator importante para naturalizar desigualdades e legitimar a segregação e o extermínio de grupos socialmente minoritários.

O campo institucional é um bom termômetro para medir se as ações antirracistas estão surtindo efeitos. Se as estatísticas de homicídios policiais decrescem e se as fissuras das desigualdades desaparecem, é possível apontar que a conscientização e o processo educativo possibilitarão uma pedagogia da diversidade (GOMES, 2017) em Minneapolis.

Os Estados Unidos da América concentram, no total de sua população, um pouco mais que 12% de negros afro-americanos. Desse contingente, as Twin Cities têm, em sua composição étnica, 63,79% de brancos, 19,36% de afro-americanos, 6,13% de asiáticos e 4,67% de outras raças8.

A conhecida “Cidade das águas” ou “Cidade dos rios” é uma das cidades mais lindas que vi e na qual vivi. É bela por seus extensos jardins e pela poesia do rio Mississipi. É também a cidade mais populosa do estado norte-americano de Minnesota, do Condado de Hennepin, e constitui, juntamente com a cidade de Saint Paul - capital de Minnesota -, as conhecidas “cidades gêmeas” ou Twin Cities, porém vivencia um intenso paradoxo: a cidade ainda não consegue lidar bem com a reivindicada cordialidade e equidade racial.

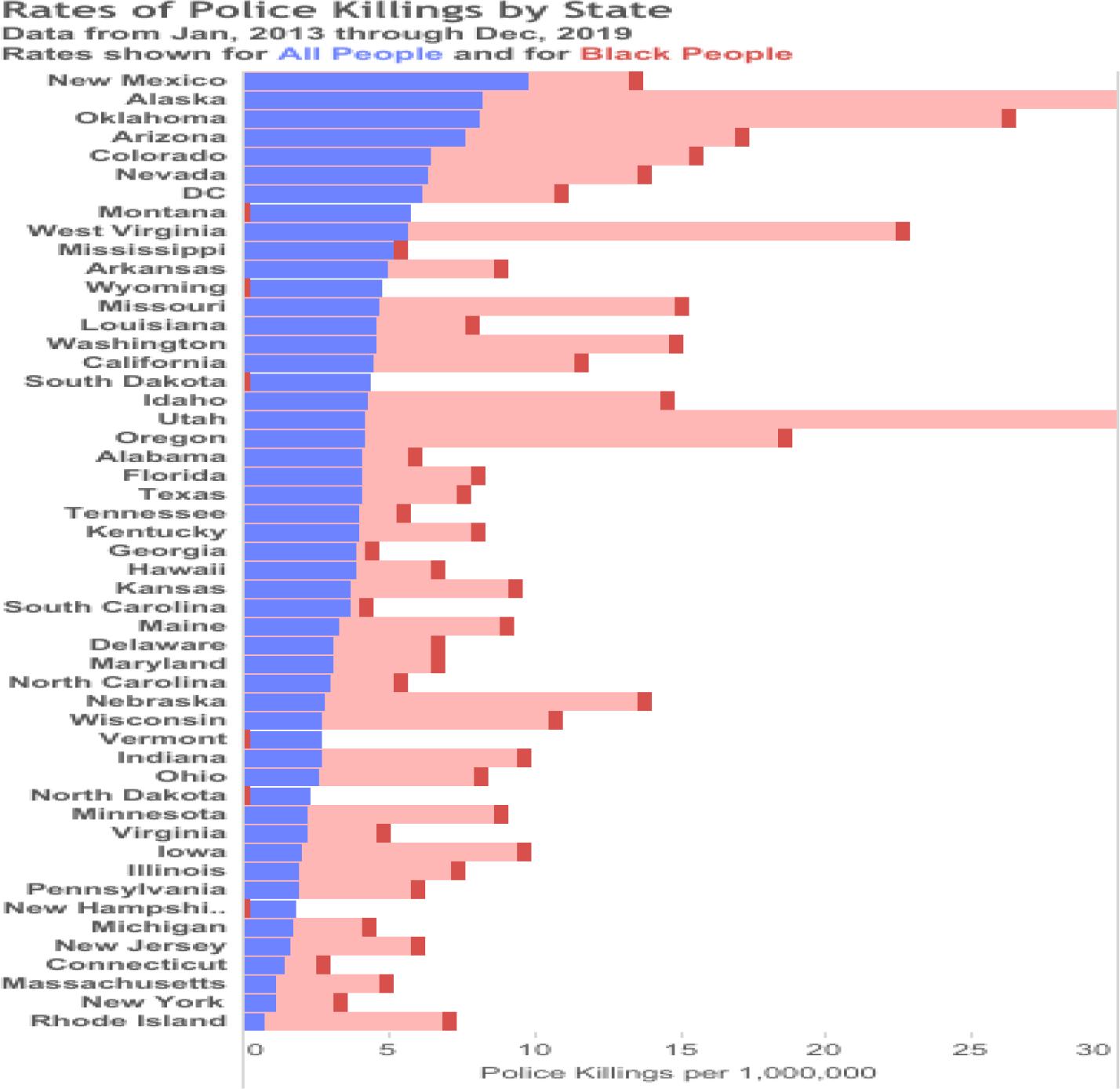

O estado de Minnesota possui uma população de 5.303.925 de habitantes em seus registros. De acordo com o Mapa de Violência Policial, de 2013 a 2019, houve 84 pessoas mortas pela polícia, das quais 17 eram negras, o que considera uma taxa de 8,85% na taxa média anual de homicídios cometidos pela polícia para negros. Nesse caso, é necessário ainda considerar que a população é composta por apenas 5% de negros, dos quais 20% de pessoas também foram mortas por policiais negros. A taxa média anual para homicídios de todas as pessoas é de 2.262. Portanto, a polícia de Minneapolis mata negros em uma proporção 13 vezes maior do que mata brancos - uma disparidade racial maior do que em qualquer outro lugar do país9.

Historicamente o passado racista estadunidense, que resulta de um período pós-escravização em que o modelo birracial segregacionista impunha a rotina de hostilidade com destaque para o sistema judicial, aponta que o sistema legal racista extremamente severo do século XIX propunha, como a “lei de ferro da escravidão”, a duradoura hostilidade em relação aos negros libertos e sua marginalização entre as pessoas livres.

É necessário lembrar que esse sistema segregacionista desenvolvia uma espécie de “ódio” racial legal, quando, ainda no século XIX, não se permitia sequer, em alguns estados, o voto de libertos. Minnesota tem essa herança histórica e faz parte de um arcabouço de ações legitimadas pela justiça da época que condenava severamente pessoas negras,

[...] Quase tanta hostilidade quanto a norte-americana em relação ao ex-escravo e sua condição de livre já pode ser percebida nas leis das colônias e estados do norte e do sul dos Estados Unidos desde o século XVIII. Nenhum estado do sul, e apenas alguns do norte, permitia o voto de libertos no século XIX. A maioria dos estados do norte e do sul proibia liberto(a)s de se casarem com branco(a)s e dissolvia qualquer tipo de organização negra que porventura surgisse. Além disso, todos os estados adotaram a regra de um quarto de sangue - se um dos avós fosse negro ou mulato, a pessoa seria mulata -, e todos os mulatos eram tratados da mesma forma que os negros. Libertos (mulatos ou negros) não podiam atuar como testemunhas em processos judiciais envolvendo brancos, eram severamente punidos por atacar brancos, e em diversos tipos de crimes eram tratados como escravos e podiam até ser chicoteados. [...] (KLEIN, 2012, p. 97).

A forma como a lei foi racialmente instituída nos EUA, especialmente em Minneapolis, atravanca possibilidades de convivência socialmente harmônica entre polícia/comunidade, que inexistem, e tem seus reflexos na forma como politicamente se conduz o caso de Floyd. Portanto, a morte de Floyd conjura possíveis e complexas reações que há séculos vem se conjecturando naquela cidade, no país. Os protestos infinitamente repetidos “No justice, no peace” referiam-se a uma reinvindicação reconhecida e compreendida pelos afro-americanos que estudaram sua história, à relação segregacional do Estado nos territórios e à reivindicação desses acertos históricos, necessários à nova ordem pela qual se orgulha a referida cidade, verde, multicultural, hospitaleira. No entanto, para Myers Jr. (2020), com a finalidade de equacionar as relações existentes, será necessário superar décadas de políticas governamentais que priorizaram o setor privado, o que pressupõe fim de privilégios, principalmente os segregacionismos territoriais.

A memória recente desse passado sobrevive aos campos, à hospitalidade, aos sorrisos, tirando de foco as realidades duras necessárias a esse enfrentamento. Portanto, os protestos cobraram também atitudes e posturas antirracistas por parte não somente dos agentes públicos, mas de toda a sociedade local, das instituições e estruturas. Essa é a diferença que propomos quando defendemos uma educação antirracista, capaz de mobilizar as massas em prol de seus direitos. As passeatas por justiça e por respeito à vida das pessoas negras fazem parte de uma processo pedagógico denunciativo que nos alerta e ensina sobre o peso do reconhecimento da história de um povo.

A questão territorial sempre deixou à mostra como o espaço é dividido racialmente. O olhar socioeconômico de Myers Jr. (2020) relembra o segregacionismo territorial que ainda afrontava as Twin Cities em 1950 durante a construção de uma rodovia que arrasou um bairro negro em Minneapolis muito bem estruturado na época. Cita esse exemplo para lembrar que o apartheid socioterritorial, mesmo após decreto de sua finalização, persiste no imaginário social. Lembra também de um fato muito parecido como esse, ocorrido em Oklahoma em 1920.

Na década de 1920, houve um grande movimento para a construção de uma rodovia interestadual em Tulsa, Oklahoma, no bairro Greenwood que ficou conhecido como a Black Wall Street. A ação consistiu na destruição de um bairro negro extremamente promissor. O massacre de Tulsa - como ficou conhecido - apontou questões sérias, quando um bairro negro e independente, tornou-se ameaça ao “poder” branco. O enfrentamento à condição racial excludente foi a conquista da própria independência econômica da população negra daquele território. Messer, Shriver e Adams (2018) apontam que o ataque branco comprometeu a prosperidade econômica de Greenwood, que se organizou, prosperando economicamente após o massacre, mas não mais nas mesmas condições. No entanto, a divisão racial do espaço é fato e acontece especificamente para perpetuação da supremacia branca.

Estudos sobre racialidade nas cidades evidenciam que os elevados índices de tiroteios nos bairros negros denunciam a segregação socioterritorial. Violência policial contra negros nos EUA não é surpresa, pois os fatos se repetem. Em nossa compreensão, é necessário entender violência policial para expandir a compreensão coletiva e entender como podemos agir para enfrentá-la.

Em Boston Univesity (BUSPH), uma pesquisa realizada pelo Dr. Michael Siegel (2019), professor de Ciências da Saúde Comunitária na BUSPH, publicada no Journal of the National Medical Association, concluiu que o nível de segregação residencial foi significativamente associado à disparidade racial nas taxas de disparos policiais fatais.

Para cada aumento de desvio padrão no índice de dissimilaridade, a proporção das taxas de disparos policiais fatais de negros e brancos aumentou 44,4% (intervalo de confiança de 95%, 17,1% -71,7%). Nas comunidades negras, os maiores índices de homicídios são jovens, negros e subempregados.

A conclusão de Dr. Siegel (2019) demonstra que a segregação residencial racial é um indicador de significativa disparidade de homicídios entre negros e brancos.

Intervenções como o treinamento de preconceito inerente visam alterar a maneira como os policiais interagem com os indivíduos negros, mas nossa pesquisa sugere que o que é necessário é um treinamento que mude a maneira como a polícia interage com os bairros negros (SIEGEL, 2019).

Siegel (2019) defende que esforços para amenizar o problema da violência policial fatal devem ir além do nível individual e devem considerar a interação entre os policiais e os bairros que eles policiam. Ele também afirma: “Em última análise, o combate ao racismo estrutural em si, particularmente na forma de segregação racial, é crítico” (SIEGEL,2019). Nesse caso, entendemos que a territorialidade aponta como fator crítico a segregação social, especificamente o aumento de tiroteios relacionados ao racismo territorial, o qual identificamos nos bairros negros de menor assistência do Estado. Para chegar a tal análise, o estudo de Siegel (2019) considerou as vítimas por disparos fatais, o que evidencia a ação direcionada para os sujeitos desses locais.

Independentemente dos motivos que levaram à abordagem violenta do policial contra Floyd, a forma como a polícia tratou aquele ser humano negro evidencia morte racializada, destinada a pessoas negras nas comunidades, um índice que só cresce. Uma pesquisa desenvolvida e publicada no Mapping Police Violence10 aponta que, até junho de 2020, a polícia nos EUA matou 598 pessoas, das quais a maioria são pessoas negras. Apresentamos os dados que fortalecem a hipótese de racialização da violência policial nos territórios. Os dados encontrados no “Mapa de Violência policial”11” foram coletados de janeiro de 2013 a dezembro de 2019 por cidade dos EUA. Esses dados são utilizados para avaliação e encaminhamentos necessários aos departamentos de polícia nas jurisdições em que operam, como também fornecem subsídios à população para que cobrem responsabilidades dos prefeitos e chefes de polícia de cada estado quanto à violência policial. A pesquisa apresenta as principais conclusões:

De acordo com os dados, é possível entender as disparidades presentes em cada estado e, a partir de sua interpretação, compreender que grande parte dos mortes policiais praticadas na atualidade tem raízes históricas e culturais que concentram sua expressividade na violência policial:

26% das mortes por policiais dos EUA entre janeiro de 2013 e dezembro de 2019 foram cometidas por departamentos de polícia das 100 maiores cidades dos EUA.

Os negros foram 38% das pessoas mortas por esses 100 departamentos de polícia, apesar de serem apenas 21% da população em suas jurisdições.

Apenas 1 dos 100 maiores departamentos de polícia da cidade não matou ninguém de janeiro de 2013 a dezembro de 2019.

47% das pessoas desarmadas mortas pelos 100 maiores departamentos de polícia da cidade eram negros. Esses departamentos de polícia mataram negros desarmados em uma taxa 4 vezes maior do que brancos desarmados.

Os índices de crimes violentos nas cidades não tornavam mais ou menos provável que os departamentos de polícia matassem pessoas. Por exemplo, os departamentos de polícia de Buffalo e Newark tiveram taxas relativamente baixas de violência policial, apesar das altas taxas de criminalidade, enquanto Spokane e Orlando tiveram taxas de criminalidade relativamente baixas e altas taxas de violência policial.

De 2013 a 2019, o Departamento de Polícia Metropolitana de Saint Louis matou 34 homens negros e o Departamento de Polícia de Oklahoma City matou 25 homens negros. Essa é uma taxa média de 7,0 por 100.000 homens negros em Saint Louis e 8,5 por 100.000 homens negros em Oklahoma City - uma taxa mais alta do que a taxa de assassinato dos EUA em 2018 de 5,0 por 100.000.

Os dados também evidenciam que a polícia de Minneapolis mata uma taxa 13 vezes mais negros que brancos que em outros estados de USA, ou seja, há uma elevada disparidade social que historicamente permanece crescente sobre a violência policial racializada em Minneapolis.

4 Concluindo

Em um momento excepcionalmente conturbado, em que somos surpreendidos pela intensa crise da Covid-19, ocasionando o fechamento das instituições e o isolamento social, a tragédia de Floyd apontou para o significado heroico de sua morte, quando colocou em foco a grave forma de discriminação sofrida pela população negra no mundo. Muitas denúncias chegaram ao patamar mundial, revelando como as discriminações raciais desumanizam negros. Consequentemente muito brancos se juntaram às aclamações por justiça. Nesse sentido, importa-nos identificar o pensamento aterrador do racismo individual e entendê-lo como estruturante social na discussão de poder.

Há décadas silenciamentos e mortes roubam nosso oxigênio. São lutas que nós, negros e negras, gostaríamos de ter ultrapassado. Não foi apenas o funeral de George Floyd que se viu nas ruas de Minneapolis, foram jovens negros e não negros juntos clamando por justiça, dizendo-nos que ainda temos muito a lutar, que o antirracismo também deve subverter a ordem (no caso das passeatas em plena pandemia), fortalecer e esperançar. Realmente foram dados novos passos nessa longa história pela igualdade racial. Mas isso ainda não é suficiente.

O racismo, que culminou na morte de Floyd, nunca foi novidade, mas colocou foco em um cenário grave de deficiências, desigualdades e desestruturas durante a pandemia. Próxima a explodir, sufocada e sem ar, a linguagem oprimida fez mais do que representar violência: foi denúncia. Essa mesma violência se repete nos cotidianos negros historicamente violentados.

O vinte e cinco de maio (25 de maio de 2020) se transformou no marco das denúncias sobre desigualdades raciais vivenciadas pela população negra nos EUA e em todo mundo. O caos instaurado teve como propósito despertar consciência sobre as desigualdades, alertando sobre as violências vividas, mas também cobrar por ações intensivas sobre a subtração de recursos e aplicação em outros tipos de contribuição para a população americana. Foram intensamente ativados projetos e perspectivas de ações antirracistas, mas, para isso, foi preciso retomarem e assumirem, em todas as instituições, o propósito político da Educação Antirracista.

Assumir o antirracismo é compreender, de maneira consciente, sua posição racista e, a partir dela, colaborar com projeto político na luta pela equidade. O antirracismo necessita de pessoas politicamente conscientes. No campo da Educação, o racismo tem sido tratado como questão “moral”, ou seja, sob afetos e desafetos e não sistêmica, estrutural. Reconhecer-se racista é uma das condições morais primeiras desse processo educativo. É necessário considerar que a prática pela equidade só é possível quando aprendemos sobre as desigualdades, somarmos às lutas contra elas, isto é, o cerne do pensamento antirracista é reconhecimento e ação de toda a população, negros e não negros. Foi isso que intencionou-se nas ruas de Minneapolis. Precisamos, agora, de tempo para verificarmos se as lições foram realmente aprendidas.