Introdução1

Especialmente nos últimos cinco anos, estudos dedicados ao tratamento de questões relacionadas com a tema da internacionalização dos currículos na educação básica vêm ganhando maior espaço e repercussão, especialmente no debate sobre políticas educacionais no Brasil, ampliando-se, consequentemente, a abrangência de um tema [o da internacionalização] que até então centrava-se fundamentalmente na educação superior. Essa expansão no debate, no entanto, é ainda discreta e bem situada, sendo possível identificar grande parte dos trabalhos cujos autores e/ou instituições se dedicam a seu estudo.

Hatsek, Woicolesco e Rosso (2023)2 demonstram que a produção envolvendo especificamente este tema se resume a 178 trabalhos que se desdobram em cortes que contemplam principalmente: internacionalização e escola, internacionalização e cidadania global, e internacionalização no ensino médio ou na escola secundária. No Brasil, o número de trabalhos também é baixo, destacando-se pesquisas de Thiesen (2017, 2018, 2019, 2021), Brito (2020), Santos (2015), Morosini (2018) e alguns outros.

No presente texto, defendo que essa expansão -e consequente incremento- do número de pesquisas focando a educação básica, apesar de discreta, encontra motivação num conjunto de movimentos que envolvem o mundo da educação e, particularmente, esse nível de ensino, alguns emergentes, outros já densamente discutidos, os quais vêm mobilizando a produção e difusão de discursos globais e locais nessa linha, contribuindo sobremaneira para impulsionar reformas educacionais e curriculares.

Assim, avalio que um dos principais aspectos mobilizadores da expansão diz respeito ao o gradativo deslocamento do sentido social de educação básica -um conceito consensualmente entendido como bem público, que passa a ser difundido e tratado como um serviço. Esse deslocamento é especialmente mobilizado a partir dos anos 1990, em razão dos interesses privados de organizações não estatais e demais instituições que passaram a ver a educação como um fértil território de negócios, inicialmente a educação superior e mais recentemente, a básica. Deriva também dessa matriz de interesses a ampliação, sem precedentes, no número de reformas nos currículos da educação básica, na sua maioria ancorada na suposta necessidade de modernização, inovação, elevação da qualidade e ampliação dos níveis de eficiência em termos de resultados objetivos. De modo geral, gestores e demais policymakers pelo mundo afora tomam as chamadas boas práticas internacionais e ideários da internacionalização como motes para produção, conformação e propagação dos sedutores discursos reformistas.

Além da apresentação de um conjunto de argumentos em defesa dessa hipótese, o propósito neste trabalho é, principalmente, demonstrar como esta formação discursiva de origem internacional e/ou transnacional, que carrega consigo princípios, conceitos, expectativas e demandas da internacionalização, vem repercutindo nos ciclos de produção das políticas curriculares na educação básica brasileira, especialmente na articulação de reformas nesse âmbito.

Essa premissa maior permite mais duas afirmações que serão também objeto de análise, tomando-se o contexto brasileiro. A primeira, é que as reformas em curso na educação básica, especialmente as que envolvem o ensino médio, vêm progressivamente se alinhando aos princípios, finalidades, conceitos e demandas dos movimentos internacionais e/ou transnacionais pela internacionalização da educação e dos currículos. A segunda, é que esse movimento (de interesse não estatal) se fortalece a partir dos anos 1990 com a alteração no marco institucional do ensino e especialmente com o advento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Ambas envolvem mais pontualmente contextos de três eventos recentes de repercussão nacional: i) o trabalho de formulação da Base Nacional Comum Curricular - BNCC, que teve seu início em 2015 e conclusão em 2018; ii) a virada na orientação da política nacional pós impeachement de Dilma Roussef, que colocou Michel Temer no governo em 2016 e, iii) a chamada Reforma do Ensino Médio, sancionada em fevereiro de 2017 pela Lei 13.415.

Assim, tomo como material empírico para interpretação desses movimentos, que se mostram progressivamente mais evidentes nos territórios da educação básica, textos oficiais das reformas em curso, notadamente os que configuram a Base Nacional Comum Curricular para o Ensino Médio BNCC-EM, a Medida Provisória 746/2016 e a Lei 13.415/2017, estas últimas instituintes da chamada reforma do ensino médio, além de outras normativas delas derivadas. Ainda nesse mesmo recorte, como fonte primária e exemplo de escala local, identifico marcas dessa repercussão em textos oficiais que orientam a implantação do chamado Novo Ensino Médio em Santa Catarina.

Ainda que neste trabalho, por sua finalidade e limite, não seja contemplada uma discussão conceitual sobre internacionalização, cabe indicar que meu diálogo sobre o tema, na educação e nos currículos, tem buscado referência em textos de pesquisadores tais como: Knight (2004, 2008, 2012), De Wit (2011, 2013), Leask (2009, 2015), Altbach (2001), Teichler (2004), Beelen e Jones (2015), Hayden e Thompson, (2008), Aguiar (2007, 2009), Morosini (2006, 2011, 2014), Nogueira (2014), Akkari (2011), Luna (2016), Lima e Maranhão (2009), Thiesen (2017, 2019, 2021), Sevilha (2014) e Souza (2016), para citar alguns. Sobre transnacionalismo e política educacional global, as referências que venho utilizando são fundamentalmente: Dale (2004, 2008, 2010), Ball (2014), Freitas (2012, 2018), Souza Santos (1997, 2004, 2006), Beech (2012), Cortesão e Stoer (2001), Teodoro (2001) e Steiner-Khamsi (2009).

Estes pesquisadores têm em comum, dentre outros aspectos, o fato de analisarem criticamente os movimentos contemporâneos da educação tendo em conta as interconexões globais tecidas e fortalecidas por meio das novas redes políticas transnacionais (BALL, 2014), sem deixar de considerar o poder e as possibilidades de mobilização dos/nos contextos nacionais e locais. São pesquisadores da área da sociologia da educação que nos ajudam a pensar os movimentos da política curricular em contextos de transnacionalização e internacionalização também em perspectiva crítica e em diferentes escalas de análise.

Visando dar conta da apresentação dessa tarefa de pesquisa, organizo o texto em três seções: na primeira, a título de breve contextualização, tomo elementos conceituais e ideários de internacionalização produzidos e difundidos por organismos internacionais, organizações não estatais, instituições de ensino e pesquisadores que veem esse movimento como alternativas de solução para a formação acadêmica e escolar. São esses os principais ambientes de uma formação discursiva, que amplamente difundida, geralmente é lida como fetiche tanto pelos chamados empresários da educação (FREITAS, 2018), quanto por gestores de sistemas nacionais e locais de ensino mais ligados à ideia de modernização de suas redes.

Na segunda seção, busco mostrar como operam os sistemas de influência no trânsito dos discursos/textos da política, geralmente reterritorializados e recontextualizados nos ambientes locais, e que servem como pano de fundo para as chamadas reformas educacionais e/ou curriculares. Na última seção, como demonstração desse alinhamento, destaco marcações extraídas dos textos das reformas em curso que envolvem o ensino médio no Brasil, especialmente as que sinalizam aproximação e convergência com os princípios, demandas, expectativas e interesses de movimentos que se colocam em defesa da internacionalização.

Trata-se, portanto, de um estudo de base empírica com tratamento teórico feito à luz de outras análises envolvendo o tema da internacionalização da educação e dos currículos na educação básica.

Ideários de internacionalização como fetiche: implicações na produção dos textos das políticas curriculares na educação básica

É comum encontrar-se em documentos de organizações internacionais envolvidas com educação; em indicações de sistemas, redes e agências que fazem gestão de escolas internacionais; em associações ou fundações não estatais que atuam no campo das políticas educacionais e, inclusive, em trabalhos de pesquisadores, defesas contundentes da internacionalização da educação em geral e dos currículos em particular. Na educação superior, os argumentos que buscam hegemonizar o movimento como alternativa para elevação dos padrões de qualidade e de produtividade acadêmica são acolhidos não somente por grupos que defendem a educação como serviço de fundo privado, mas também por universidades públicas, que vêm na internacionalização de seus programas um caminho pavimentado para a elevação de seus conceitos, reconhecimento de seus resultados acadêmicos e expansão de visibilidade em contextos supranacionais.

Em trabalho anterior (THIESEN, 2021), classifiquei o movimento em três perspectivas, tomando como principais critérios: concepções predominantes de internacionalização e respectivas finalidades apresentadas na literatura que envolve o tema. Uma delas, que considero hegemônica, denominei internacionalização de base instrumental, dado tratar-se de ideário que entende a internacionalização como alternativa de aperfeiçoamento das relações globais com vistas ao desenvolvimento econômico, científico e tecnológico das sociedades, e que enxerga a educação como um de seus mecanismos. Trata-se, portanto da internacionalização de fundo mercantil. A perspectiva que denominei institucional ou acadêmica tem seu ideário na qualificação e universalização do conhecimento e da pesquisa, por meio da melhora constante das condições de sua produção, sistematização e disseminação em escalas mais amplas. E a terceira, que chamei de internacionalização de fundo cultural, é a que aposta num projeto capaz de ampliar as possibilidades de trocas interculturais em escala internacional, preservando-se as diferenças identitárias que constituem indivíduos e grupos humanos.

Não obstante haver diferenças conceituais e foco em finalidades mais específicas, as três abordagens vêm construindo consensos em torno de alguns ideários tornados universalmente comuns, e que, inclusive, passam a constituir a própria concepção do que seja internacionalização da educação e dos currículos. Avalio que esse conjunto de ideários, além de compor concepções de internacionalização da educação, servem como instrumentos mobilizadores para estimular, justificar, sustentar e inclusive orientar ações reformistas no campo curricular da educação básica mundo afora. A potência do caráter inovador acentuado nas formações discursivas construídas em torno desses ideários repercutem com força em sistemas nacionais e locais de ensino, favorecendo que textos/discursos contendo esses conteúdos sejam vistos como fetiche por gestores mais liberais do campo educacional. Assim, a título de ilustração e sem a pretensão de aprofundá-los, listamos alguns deles, caracterizados, no seu conjunto, como verdadeiros requerimentos de competências globais para uma sociedade global.

A ideia de educação para a cidadania global é, supostamente, a que aparece com mais força nos textos que defendem a internacionalização. Em geral, essa marca está contida em discursos que conformam sua própria concepção, e é frequentemente mobilizada para justificar e impulsionar projetos e reformas nos distintos cantos do planeta. A potência dessa ideia estimula, inclusive, organizações internacionais de grande impacto, como é o caso da Unesco que, por iniciativa própria, lançou em 2015 e 2016 duas publicações sobre o tema Educação para a Cidadania Global - ECG. No texto de 2015, sua posição conceitual e teleológica fica bem explicitada.

A ECG é um marco paradigmático que sintetiza o modo como a educação pode desenvolver conhecimentos, habilidades, valores e atitudes de que os alunos precisam para assegurar um mundo mais justo, pacífico, tolerante, inclusivo, seguro e sustentável. Ela representa uma mudança conceitual, pois reconhece a relevância da educação para a compreensão e a resolução de questões globais em suas dimensões sociais, políticas, culturais, econômicas e ambientais. Também reconhece o papel da educação em ir além do desenvolvimento do conhecimento e de habilidades cognitivas e passar a construir valores, habilidades socioemocionais (soft skills) e atitudes entre alunos que possam facilitar a cooperação internacional e promover a transformação social. (UNESCO, 2015, p.9)

O significante competências interculturais (ou competência comunicativa intercultural) é, sem dúvida, outro sentido potente na formação discursiva em torno da internacionalização. Por ser abrangente e com apelo no campo da vida cultural, essa noção alcança amplo acolhimento nos ambientes que gerem a educação, seja ela pública ou privada, básica ou superior. Esse conceito/ideário também vem compondo pauta de organizações internacionais importantes, a exemplo do que publicou em 2009 a Unesco no seu informe mundial com o título Invertir en la diversidad cultural y el diálogo intercultural, e em 2017, no documento denominado Competencias interculturales: marco conceptual y operativo, elaborado no contexto da chamada Cátedra Unesco com a Universidade Nacional da Colômbia.

Nesse mesmo sentido, em 2018, o Conselho da Europa publicou o texto intitulado: Quadro de referência das competências para a cultura democrática, dedicando um capítulo inteiro a esse conceito/ideário, no texto que denominou: modelo de competências necessário para a cultura democrática e para o diálogo intercultural. Aqui no Brasil, o conceito vem sendo fortemente incorporado às discussões que envolvem internacionalização da educação superior3 e nos documentos curriculares da educação básica, a exemplo do que estabelece a Base Nacional Comum Curricular para o Ensino Médio (aspecto que detalharemos mais à frente).

Nesse mesmo âmbito, o conceito de competência linguística também ganha destaque, especialmente em razão da relação internacionalização-mobilidade. Para Lima e Maranhão (2009), as línguas de internacionalização trazem efeitos sobre participação, poder, acesso ao conhecimento, assim como sobre bens culturais, e afetam o equilíbrio entre parceiros, determinando, em muitos casos, uma internacionalização mais ativa ou passiva.

Para pensar os sujeitos em movimento, é preciso pensar suas identidades culturais e linguísticas em movimento, em transformação, situadas e contextualizadas nas práticas locais, orientadas para as práticas globais. Para pensar políticas linguísticas que possam dar conta da inserção desse sujeito em um mundo onde língua é poder e, onde o fazer política é também um fazer situado, carregado de valores ideológicos, é preciso romper com concepções monolíngues que podem se ver representadas tanto na defesa de uma língua mãe ou pátria, quanto na defesa de uma língua estrangeira ou segunda, que venha a assumir o papel impositivo e restritivo de ser a única língua possível, necessária, valorizada ou permitida. (ARCHANJO, p. 521, 2016)

Mentalidade global (global mindset) figura como outro conceito/ideário igualmente importante no portfólio da internacionalização. Para Beechler e Javidan (2007), a ideia de mentalidade global está ligada a um conjunto de capacidades individuais de conhecimentos, cognição e atributos psicológicos, que, quando apropriadas, possibilitam ao indivíduo influenciar outros indivíduos, grupos e organizações de diversos sistemas socioculturais. Ambientes de repercussão, influência e intervenção global exigem desenvolvimento da global mindset tanto para indivíduos em particular, quanto das organizações em termos institucionais. No âmbito desse mesmo conceito, Yemini (2017) adiciona o conceito/ideário de competência cognitiva global como parte desse conjunto de padrões que a proporia ideia de internacionalização discursivamente requer.

Os cinco conceitos aqui destacados, entre outros que poderíamos adicionar à lista, são suficientes para sinalizar a potência dessa formação discursiva quando disseminada no campo da educação básica, e alcança seus territórios curriculares. Não por acaso, é neste território [o do currículo] que a internacionalização ganha mais evidente materialidade. Nele move-se um dos imaginários mais caros ao movimento, qual seja, o da possibilidade de desenvolvimento de uma formação efetivamente internacionalizada. Um fetiche que vem ganhando dimensões de factibilidade em iniciativas isoladas, a exemplo da criação das chamadas escolas internacionais, bilíngues, ou quando engendram-se movimentos de reformulação curricular nos sistemas de ensino com expectativas desse alinhamento.

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), por exemplo, cujo impacto nas políticas educacionais não pode ser desconsiderado, ressalta a necessidade de reformas curriculares mais condizentes com as demandas globais, que estejam voltadas à preparação dos estudantes para atuar socialmente e profissionalmente em um contexto internacional e multicultural (OCDE, 1996, RIZVI, 2007).

Sistemas de influência na difusão dos ideários de internacionalização da educação pelo mundo: reterritorialização nas reformas curriculares

Estudos que se dedicam ao tema das reformas educacionais e curriculares são cada vez mais contundentes em afirmar que textos de políticas viajam pelo mundo e, ao caminhar, são reterritorializadas e recontextualizadas em ambientes locais, produzindo-se o que poderíamos chamar de interdependência global. Dale (2004), quando afirma a existência de uma agenda globalmente estruturada para a educação, leva em conta a força da lógica que impõe o flexível sistema mundial de produção capitalista, racionalidade sob a qual são engendrados os demais sistemas, inclusive os que gerenciam a formação escolar. Também é de John Meyer e dele (2004) a afirmação da existência de uma cultura educacional mundial comum, tese que justificaria a projeção de um currículo mundial. Para Garcia e Moreira (2006), a escola hoje faz parte de uma instituição global e local, podendo ser reconhecida, como nunca havia sido, como umas das principais instituições envolvidas de uma cultura mundial.

Diz Dale que, no essencial, os proponentes desta perspectiva entendem que o desenvolvimento dos sistemas educativos nacionais e as categorias curriculares se explicam através de modelos universais de educação, de estado e de sociedade, mais do que através de fatores nacionais distintivos. “O que estamos testemunhando agora no campo do currículo não é algo que surge dos últimos desdobramentos da globalização, mas é a continuação de um currículo mundial comum que se estabeleceu desde o final da Segunda Guerra Mundial” (DALE, 2008, p. 16).

Isso explica muito sobre o que Stephen Ball e seus colaboradores (1992, 1994) denominam sistemas de influência que operam nos contextos dos ciclos de produção dos textos das políticas educacionais e curriculares. É também de Ball (2001) a afirmação da existência de diretrizes políticas globais e respectivas relações com políticas locais em educação. Sua defesa é sustentada na tese assumida por outros autores, quando afirmam que nos movimentos globais da política educacional opera-se o que tem sido chamado por eles/as de convergência de políticas, transferência de políticas, contaminação ou ainda empréstimo de políticas.

Pode-se mesmo supor tratar-se de um projeto educativo global que, monitorando experiências de diferentes contextos, acolhe e incorpora aquilo que seus policymakers consideram configurar melhores práticas em termos de resultados. Um projeto permeável à interlocuções com atores que atuam nas esferas centrais de poder, portanto, em permanente atualização, e posto em circulação global por via de um complexo sistema de interdependência que inclui difusão, trocas, transferências, empréstimos de ideias, convergência de concepções e contaminação de influências na produção e difusão de políticas educacionais e curriculares. Como acentua Represas (2015), atualmente políticas nacionais isoladas não são mais compreendidas. Nos movemos num mundo interconectado, especialmente devido à proliferação de organismos supranacionais que estabelecem propostas de ação global.

De fato, são os organismos internacionais multilaterais os principais difusores dos ideários da internacionalização, notadamente pela força que possuem como instituições transnacionais de orientação em diversos setores da atividade social, cultural e econômica em diferentes países mundo a fora. Libâneo (2016) entende o fenômeno da internacionalização das políticas educacionais como um movimento próprio da globalização, contexto no qual agências multilaterais de fundo comercial e financeiro formulam e difundem recomendações sobre políticas públicas para países emergentes ou em desenvolvimento. Para ele, essa intervenção colabora no fortalecimento da homogeneização das políticas educacionais, limitando a livre iniciativa dos países pelos encaminhamentos e decisões tomados no âmbito externo pelas referidas organizações. Uma espécie de gramática comum em escala mundial como entende Dale (2008)

No campo da educação, internacionalização significa a modelação dos sistemas e instituições educacionais conforme expectativas supranacionais definidas pelos organismos internacionais ligados às grandes potências econômicas mundiais, com base em uma agenda globalmente estruturada para a educação, as quais se reproduzem em documentos de políticas educacionais nacionais como diretrizes, programas, projetos de lei, etc. (LIBÂNEO, 2016, p. 43)

Outros meios de difusão desse projeto, especialmente para países menos centrais do ponto de vista econômico, são as chamadas agências e redes de gerenciamento das escolas internacionais4.

Agências ou redes de gerenciamento, em razão do conjunto de ações que realizam, podem ser classificadas em dois tipos: aquelas que possuem suas próprias escolas e, portanto, projetam e desenvolvem formação escolar em suas unidades, a exemplo do que fazem a Cambridge International School que desde 2015 integrouse à International Schools Partnership; a Stanford International School,a Viena Internacional School; a Eastern Mediterranean International School (EMIS), além de várias outras. E aquelas que, não possuindo escolas próprias, oferecem serviços de suporte e apoio por intermédio do gerenciamento de diferentes serviços educacionais, participando efetivamente da formulação curricular das escolas conveniadas, como é o caso da Nobel Education Network, do Council of International Schools (CIS), da Nordic Network Internacional Schools, da New England Association of Schools and Colleges (NEASC), da Network of International Christian Schools, da Nord Anglia Education, da National Association of British Schools in Spain (NABSS), da Association of German International Schools (AGIS), da The National Association of Independent Schools (NAIS), dentre outras. (THIESEN, p 11, 2018)

No conjunto dos espaços que atuam como sistemas de influência na difusão e acolhimento da lógica da internacionalização, especialmente os de fundo acadêmico, estão também as universidades, notadamente aquelas que pretendem ampliar seus territórios de atuação estimulando a formação de verdadeiros mercados educacionais na educação superior, e as das esferas públicas, que buscam reconhecimento internacional. Essa corrida pela internacionalização das universidades, sejam elas, como classifiquei, de fundo acadêmico ou mercadológico, acabam impactando nos territórios da educação básica, especialmente no campo curricular.

De toda forma, os impactos mais diretos desses movimentos de escala supranacional nos sistemas educativos nacionais e locais geralmente são verificados no campo dos currículos, seja por meio da formulação de reformas ou pela adoção de medidas de regulação dos processos de ensino e aprendizagem nas escolas. Meyer e Dale (2008) entendem que essa tendência da globalização pelo isomorfismo curricular que se observa nos diferentes cantos do mundo independente de sua localização, nível de desenvolvimento, religião ou qualquer outra tradição, não podem ser explicados pelas teorias funcionais, nacionais-culturais ou racionais-instrumentais que têm dominado o estudo dos sistemas educacionais ou do currículo até o momento. São, antes de tudo, derivados do próprio modelo do Estado moderno que se espalhou rapidamente, especialmente a partir de 1945. Acrescento aos argumentos de Meyer e Dale que a busca por esse padrão de marca internacional, pensado em razão de demandas mais atuais desse próprio modelo socioeconômico, se intensifica na educação com a difusão, sem precedentes, dos ideários da internacionalização.

No caso do Brasil, esse reflexo é visível. Desde a década de 1990, quando o país passou ampliar sua participação como signatário de acordos com organizações multilaterais, e mais recentemente, quando aderiu ao conjunto de medidas internacionais de regulação de resultados escolares, os desenhos curriculares nos sistemas de ensino foram sendo reconfigurados para adequarem-se a estas demandas. Exemplos objetivos desse alinhamento via avaliação de resultados em larga escala são: a adesão, desde o ano 2000, aos exames do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA); a criação, em 1990, do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB); a instituição, a partir de 1998, do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM); a criação, em 2007, do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB); a criação, em 2005, do Prova Brasil e ainda a criação em 2004 do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). Em sentido mais abrangente, a própria formulação da BNCC e da reforma do ensino médio afirmam essa adequação e alinhamento.

Em estudo que fiz recentemente (THIESEN, 2021), mapeei as marcas da relação dessas medidas de regulação dos resultados escolares e acadêmicos com as expectativas, demandas e finalidades dos movimentos que se colocam em defesa da internacionalização, e constatei que as justificativas mais contundentes utilizadas pelos gestores e legisladores para adesão dos sistemas escolares aos modelos padronizados de regulação via avaliação externa em larga escala estão relacionadas com a necessidade de alcance de resultados aos padrões internacionais de qualidade, especialmente os indicados por organizações como a OCDE e o Banco Mundial.

Na seção seguinte, detalho um pouco mais este alinhamento, demonstrando como as reformas curriculares em curso, notadamente as que envolvem o ensino médio brasileiro, acolhem discursos de adequação aos preceitos da internacionalização, vista como um fetiche.

Marcas dos ideários de internacionalização nos textos das reformas que envolvem o ensino médio no Brasil

Como apontei na introdução, o trabalho de identificação dos marcadores que sinalizam algum alinhamento dos textos curriculares das reformas que atualmente envolvem o ensino médio no Brasil, com expectativas, finalidades, demandas e requerimentos da internacionalização, foi feito tomando-se documentos oficiais de orientação nacional, quais sejam: a Base Nacional Comum Curricular para o Ensino Médio (BNCC-EM); o texto da Medida Provisória 746/2017 e decorrente Lei 13.415/2017, além do documento intitulado Currículo Base do Território Catarinense para o Ensino Médio (CBTC-EM), este último incluído como exemplo por constituir orientação de escala local. Para localização dos fragmentos com as marcações referidas, utilizei na busca, como palavras-chave, os termos dos ideários antes destacados, associados aos seguintes descritores: internacionalização, internacional, transnacional, mundial, global e supranacional. Além disso, procurei nos documentos registros que citam organizações internacionais e multilaterais tais como: OCDE, ONU, UNESCO, OIT, Banco Mundial, União Europeia, etc. Dado o limite do Internacionalização da Educação para apresentação e discussão dos dados, destaquei apenas as marcações consideradas mais contundentes.

Logo na apresentação, no texto da BNCC que inclui o ensino médio (p. 8), indica-se que “a formação no nível da Educação Básica, alinha-se ao estabelecido na Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU)”, uma clara sinalização de compromisso de seus formuladores com as orientações dessa organização transnacional. Em seguida (p. 16), no texto que apresenta os fundamentos pedagógicos da BNCC-EM, se encontra uma marcação importe para destacar o conceito de competências assumido nessa diretriz reformista como base para a formação no ensino médio - conceito esse que, como se sabe, tornou-se estruturante em documentos de organizações internacionais. Destaca o documento:

Desde as décadas finais do século XX e ao longo deste início do século XXI, o foco no desenvolvimento de competências tem orientado a maioria dos Estados e Municípios brasileiros e diferentes países na construção de seus currículos. É esse também o enfoque adotado nas avaliações internacionais da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que coordena o Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa, na sigla em inglês), e da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco, na sigla em inglês), que instituiu o Laboratório Latino-americano de Avaliação da Qualidade da Educação para a América Latina. (LLECE, na sigla em espanhol)

Ainda na introdução (p. 17), ao destacar a importância de desenvolvimento de competências específicas e utilizando padrões internacionais como justificativa, o texto ressalta a perspectiva intercultural como horizonte central na formação.

Em uma perspectiva intercultural, considerar seus projetos educativos, suas cosmologias, suas lógicas, seus valores e princípios pedagógicos próprios (em consonância com a Constituição Federal, com as Diretrizes Internacionais da OIT - Convenção e com documentos da ONU e Unesco sobre os direitos indígenas) e suas referências específicas, tais como: construir currículos interculturais, diferenciados e bilíngues, seus sistemas próprios de ensino e aprendizagem, tanto dos conteúdos universais quanto dos conhecimentos indígenas, bem como o ensino da língua indígena como primeira língua.

Nesse mesmo sentido, o texto da BNCC coloca a língua inglesa como competência central para o desenvolvimento de relações e trocas interculturais, de mobilidade, e de comunicação global. Lê-se no documento (p. 485): “Trata-se também de possibilitar aos estudantes cooperar e compartilhar informações e conhecimentos por meio da língua inglesa, como também agir e posicionar-se criticamente na sociedade, em âmbito local e global”.

Nesse mesmo tópico de apresentação dos fundamentos da Base, define-se que “aos sistemas e redes de ensino, assim como às escolas, em suas respectivas esferas de autonomia e competência, cabe incorporar aos currículos e às propostas pedagógicas a abordagem de temas contemporâneos que afetam a vida humana em escala local, regional e global, preferencialmente de forma transversal e integradora” (p. 19).

Logo no início da Seção 5 - Etapa do Ensino Médio (p. 462), o documento destaca a importância de um currículo que leve em conta os diferentes contextos e demandas, sugerindo alinhamento com esferas mais amplas da sociedade contemporânea.

Para responder a essa necessidade de recriação da escola, mostra-se imprescindível reconhecer que as rápidas transformações na dinâmica social contemporânea nacional e internacional, em grande parte decorrentes do desenvolvimento tecnológico, atingem diretamente as populações jovens e, portanto, suas demandas de formação. Nesse cenário cada vez mais complexo, dinâmico e fluido, as incertezas relativas às mudanças no mundo do trabalho e nas relações sociais como um todo representam um grande desafio para a formulação de políticas e propostas de organização curriculares para a Educação Básica, em geral, e para o Ensino Médio, em particular.

Na sequência, ao apresentar a finalidade dessa etapa de ensino, enfatiza que “A dinâmica social contemporânea nacional e internacional, marcada especialmente pelas rápidas transformações decorrentes do desenvolvimento tecnológico, impõe desafios ao Ensino Médio” (p. 464). Assim como nas seções introdutórias de apresentação de fundamentos, finalidades e conjunto de competências, o texto da Base segue, nas áreas de conhecimento e na proposição de itinerários formativos, um modelo de ensino médio visivelmente alinhado às expectativas da internalização. Essa convergência pode ser percebida na valorização de orientações curriculares tais como: flexibilidade e protagonismo juvenil -conceitos intensamente presentes no desenho dos itinerários formativos; pedagogia das competências definidas como base para a formação e vinculação da formação às demandas do mercado de trabalho, todas fortemente presentes no conjunto de preceitos da internacionalização.

No que se refere aos textos que compõe a reforma do ensino médio (MP 746/2016 e 13.415/2017), igualmente se observa pontos de alinhamento, embora não apareçam nos documentos com tanta evidência. Obviamente que essa relação de convergência, no seu todo, está posta na própria vinculação das medidas da reforma às orientações da BNCC-EM. De toda forma, há elementos que sugerem aproximação, especialmente na exposição de motivos que acompanhou a Medida Provisória 746 de 2016, peça normativa geradora da reforma do ensino médio. No item 8 da referida exposição de motivos apresentada pelo então ministro da Educação, entre outros argumentos lê-se que:

O Brasil utiliza o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB para avaliar a aprendizagem dos alunos. Esse índice leva em consideração o fluxo escolar (taxa de aprovação, evasão e abandono), a nota da Prova Brasil para ensino fundamental e a nota do Sistema de Avaliação da Educação Básica - SAEB para o ensino médio. Na criação do IDEB, o Brasil definiu alcançar o índice 5,2 em 2021 com metas progressivas a cada dois anos. Essa meta está relacionada ao resultado obtido pelos 20 países mais bem colocados no mundo, que compõem a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE.

No ponto 18 da mesma exposição de motivos encontra-se a seguinte justificativa para a reforma:

Um novo modelo de ensino médio oferecerá, além das opções de aprofundamento nas áreas do conhecimento, cursos de qualificação, estágio e ensino técnico profissional de acordo com as disponibilidades de cada sistema de ensino, o que alinha as premissas da presente proposta às recomendações do Banco Mundial e do Fundo das Nações Unidas para Infância - Unicef.

No argumento de n.20 desse mesmo documento, o então ministro acrescenta: “É de se destacar, outrossim, que o Brasil é o único País do mundo que tem apenas um modelo de ensino médio, com treze disciplinas obrigatórias. Em outros países, os jovens, a partir dos quinze anos de idade, podem optar por diferentes itinerários formativos no prosseguimento de seus estudos”.

Como se pode observar, as justificativas para a reforma, propostas na MP 746 de 2016 e transformada no ano seguinte na lei 13.415/2017, são flagrantemente ancoradas nos ideários de formação de base neoliberal, bem característicos dos modelos defendidos por organizações produtoras e difusoras dos movimentos de internacionalização de fundo mercantil. Particularmente, no texto da Lei 13.415/2017, por tratar-se de um documento normativo, não se verifica inserção mais direta de elementos desse alinhamento, no entanto, sabe-se que seu conteúdo tão somente ratifica orientações da BNCC-EM, impondo um modelo de currículo para essa etapa de ensino nas redes.

A título de exemplo, como documento de escala local, tomei o texto que recontextualiza a BNCC em Santa Catarina, que recebeu o título de Currículo Base do Território Catarinense para o Ensino Médio (CBTC-EM), organizado em 6 cadernos5, cada qual contendo orientações específicas de acordo com o desenho de currículo estabelecido na Lei 13.415. Dada a extensão dos textos, destaquei apenas alguns pontos que igualmente sinalizam alinhamentos com preceitos de documentos que se colocam em defesa da internacionalização.

No Caderno 1, que trata das disposições gerais do currículo, a expressão competências é mencionada 84 vezes, uma inquestionável indicação de vinculação desse modelo de currículo aos indicativos e recomendações dos organismos internacionais, além de constituir (este conceito) o principal instrumento de mensuração de resultados em termos de padrão mundial. No Caderno 2, que trata da Formação Geral Básica, seus formuladores ressaltam que “Ao lado de professores qualificados e de gestores líderes, um currículo bem definido é um dos fatores comuns a todos os sistemas que apresentam os melhores desempenhos em todas as avaliações internacionais de qualidade” (p.174). No Caderno 3, há, inclusive, apresentação de um modelo proposto pela ONU como ilustração de metodologias ativas no ensino médio. Afirmam os autores do texto que “Os resultados permitiram desenvolver uma consciência sobre a cidadania global, assim como potencializaram o desenvolvimento de competências e habilidades nos desafios para a efetivação dos Direitos Humanos” (p. 237). Nos demais cadernos, dedicados respectivamente aos componentes curriculares eletivos e trilhas de aprofundamento, são apresentados conteúdos de cunho operacional, visando orientar os profissionais da rede de ensino na aplicação dos itinerários formativos como parte flexível do currículo.

Em geral, se observa que os textos que compõem o Currículo Base do Território Catarinense para o Ensino Médio, assim como os da BNCC, são expressão da recontextualização de uma série de parâmetros, conceitos, orientações metodológicas e didáticas que conformam o que poderíamos chamar de um currículo de padrão internacional, arquitetura essa, em geral, formulada por especialistas de organizações e/ou instituições de alto reconhecimento mundial, e que, obviamente, define quais competências de âmbito global são requeridas. São esses mesmos parâmetros de formação que orientam “escolas internacionais, escolas bilíngues, escolas com currículo internacional e escolas com carga horária estendida em língua adicional” (CEE, 2020, p.1), que viajam pelo mundo reterritorializadas nos sistemas educacionais carregando consigo discursos de vanguarda e adequando-se às especificidades de seus contextos, algumas, inclusive, elaboradas no modo fast policy, como se referem Peck e Theodore (2015)6. O movimento recentemente vivido em Santa Catarina na reforma do ensino médio configura um ilustrativo exemplo dessa lógica.

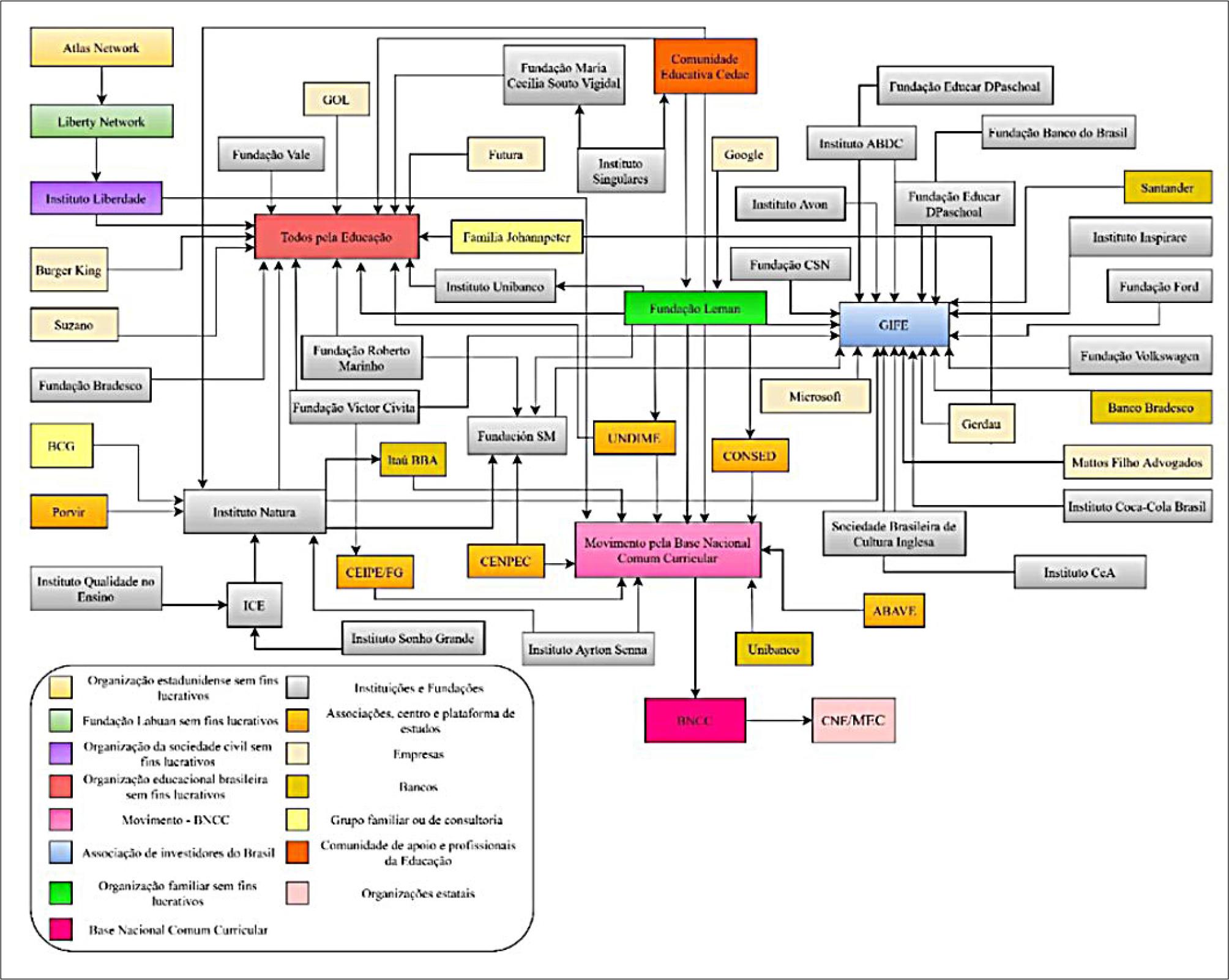

No Brasil, esse alinhamento é mobilizado especialmente por intermédio de uma rede de influências que opera explicitamente sobre os espaços de formulação de políticas curriculares, com forte acento tanto nas discussões, quanto presença nos grupos que elaboram textos das reformas. A figura a seguir, elaborada por Sena, Albino e Rodrigues (2021, p. 5), ilustra bem essa rede de atores que atuou na formulação da Base Nacional Comum Curricular e também nas definições da atual reforma do ensino médio.

Palavras finais

Notadamente, o ideário de alcançar currículos internacionalizados ou pelo menos buscar níveis mais próximos desse padrão tem cada vez mais nutrido e mobilizado gestores e especialistas encarregados na formulação de reformas curriculares pelo mundo e, obviamente, no Brasil. Sabe-se que o movimento mundial da globalização e da internacionalização opera em circunstâncias adversas, procurando a hegemonia do capital, bem como formas de gestão privada, colocando em dúvida os modos como o Estado atua (CORREA, 2019). Advém daí estratégias de intervenção da gestão de interesse privado nas políticas públicas, entre as quais as da educação, tratada nessa perspectiva como commodity e como serviço. Portanto, a formulação de um padrão internacional de currículo e sua difusão pelo mundo como ideário de qualidade global forma parte da estruturação dessa agenda de que fala Roger Dale. Uma espécie de ditadura discreta, na expressão de Moreira (2018).

Na educação, essa intervenção do privado é feita por meio de um amplo conjunto de ações que inclui, por exemplo, empréstimos financeiros externos, apoio a reformas sob a forma de consultorias e parcerias, oferta de pacotes com soluções curriculares; estimulo à competitividade e aos ranqueamentos na avaliação de resultados escolares; reforçamento nos discursos de responsabilização de gestores e profissionais da educação pelo alcance de resultados educacionais; ampla difusão do que consideram constituir boas práticas na formação escolar; valorização de concepções performativas na educação etc. São estratégias geralmente bem acolhidas por gestores de sistemas públicos, especialmente por aqueles que se identificam com concepções liberais.

Pacheco (2009) faz uma interessante síntese do que pode representar esses movimentos para a educação pública no mundo. Diz ele que a comunidade internacional epistêmica, vinculada à tentativa de homogeneização dos currículos nacionais, baseia-se numa gestão científica de instrumentalização do conhecimento, com forte apelo ao mercado. Tais modelos de vertente global defendem a natureza prática da educação, o que pode levar a redução epistemológica e no empobrecimento do conhecimento educacional.

Obviamente que esse movimento não representa o todo da internacionalização e não opera sem resistências. Paralelamente aos movimentos que defendem esse projeto, há ampla discussão crítica por parte de pesquisadores e posicionamentos de profissionais da educação básica que seguem lutando por currículos com perspectivas formativas não instrumentais de fundo mercantil. Portanto, é sempre necessário compreender: Sobre qual internacionalização está se falando? Sob qual perspectiva e finalidade o movimento se sustenta? Quais são seus principais fundamentos e interesses? De todo modo, a internacionalização segue seduzindo o mundo dos influenciadores e formuladores de políticas no campo da educação. Já tendo conquistado os territórios da educação superior, se lança agora para ocupar também os da educação básica.