Introdução

A constituição das especialidades sociológicas não é um processo que ocorre sem “dissonâncias”. Isso porque se trata de uma démarche que incide sobre a problemática dos campos, designadamente o campo científico, conforme o realçou Bourdieu (1976). Quer dizer, o campo científico é um lugar de luta concorrencial, sendo que o que se encontra em jogo é o monopólio da autoridade acadêmica para falar e o acúmulo de um tipo de capital, o capital científico1. Ou seja, as práticas científicas não podem ser entendidas como práticas desinteressadas, pois elas produzem e supõem uma determinada forma de interesse (Bourdieu, 1976).

Fundamentalmente, a estrutura do campo científico se define, a cada momento, pelo estado das relações de força entre os protagonistas em luta, agentes ou instituições. Por outras palavras: define-se pela estrutura da distribuição do capital específico, decorrente das lutas anteriores, e que se encontra objetivado nas instituições e nas disposições, comandando as estratégias dos distintos agentes. No processo em que cada agente se empenha para impor o valor dos seus produtos científicos (pesquisas, livros, artigos etc.) e de sua própria autoridade de produtor legítimo, está sempre em jogo o poder de impor uma definição da ciência que se relaciona à delimitação do campo dos problemas a serem investigados, à definição dos métodos, das teorias que podem ser consideradas científicas etc. (Bourdieu, 1976).

Tendo em conta o realçado sobre o campo científico, pode-se dizer, portanto, que a constituição de uma área de especialização sociológica - como ocorre em qualquer outra ciência - está sujeita às suas condicionalidades (do campo científico). Assumo aqui essa inferência argumentativa, como pressuposto, para sustentar uma dupla hipótese a respeito dos estudos contemporâneos sobre a infância, qual seja: (1) há uma dificuldade de a Sociologia da Infância se consolidar como campo científico; (2) essa dificuldade decorre, em parte, das particularidades internas desse incipiente campo, a exemplo dos percalços da sua estruturação e das perspectivas de abordagem concorrentes em seu interior. Procurarei, no conjunto deste trabalho, evidenciar a comprovação dessa dupla hipótese.

As crianças como protagonistas: a Sociologia da Infância, suas aspirações científicas e seus impasses

Na história do pensamento sociológico, a infância tem sido um tema secundarizado, e até mesmo, em diversos casos, ausente. Do ponto de visto clássico, basicamente, a presença da infância na reflexão sociológica está associada à abordagem durkheimiana a respeito da socialização e da educação, com as crianças sendo concebidas como uma geração sobre a qual os adultos realizam uma ação de transmissão cultural, socializando-as, integrando-as à sociedade. E assim sendo, a educação é entendida como a ação exercida pelas gerações adultas sobre as que não se encontram ainda preparadas para a vida social: “l’éducation est l’action exercée par les générations adultes sur celles qui ne sont pas encore mûres pour la vie sociale” (Durkheim, 2013, p. 51).

Contudo, tal enfoque, claro está, não significa uma análise da infância em si mesma, como categoria sociológica de tipo geracional2. Daí que as fragmentárias abordagens sobre as crianças tenham oscilado entre os âmbitos da Sociologia da Educação e da Sociologia da Família. Foi apenas no último quartel do século XX que se passou a pretender um estatuto de campo científico para a Sociologia da Infância, verificando-se, nos anos 1990, o desenvolvimento de um razoável número de iniciativas nesse sentido (pesquisas, seminários, publicações etc.)3. Nesse sentido, internacionalmente, destaca-se a publicação do conjunto de relatórios nacionais do European Centre for Social Welfare Policy and Research, no contexto do “Projeto Infância como Fenômeno Social”. Também é de se destacar a criação dos comitês científicos de Sociologia da Infância na International Sociology Association (ISA) e na Association International des Sociologues de Langue Française (AISLF).

A compreensão do delineamento da Sociologia da Infância como campo científico requer que se tenha em conta, inescapavelmente, dois fatores. Em primeiro lugar, a necessidade de análise de um intrigante paradoxo contemporâneo, qual seja: nunca, como atualmente, a infância foi objeto de tantos cuidados e atenção, mas, ao mesmo tempo, ela é também uma geração sobre a qual se avolumam indicadores de exclusão e sofrimento (Sarmento, 2008). Em segundo lugar, a ascensão da abordagem sociológica sobre a infância tem por referência uma revisão crítica do conceito de socialização, ressaltando-se então que as crianças são atores no processo socializador, e não - diferente do que está contido na perspectiva durkheiminiana - destinatários passivos da socialização adulta, conforme enfatizam, entre outros, Corsaro (1997) e Sirota (1998).

Essa perspectiva revisionista do conceito de socialização, de outra parte, é tributária da emersão da chamada “sociologia do ator” ou dos “indivíduos” (em oposição ao enfoque sobre as estruturas), pondo ênfase na construção dos laços sociais, nas dimensões subjetivas da existência, nos percursos humanos singulares, na produção das identidades individuais etc. É de se indagar, contudo, se o extremismo desse giro de abordagem a respeito do ator não termina por levar ao equívoco, por um lado, de atribuir centralidade na reflexão sociológica a um ator excessivamente individualista a ponto de, tendo uma trajetória acima de condicionamentos estruturais, colocar-se numa posição suprassocial (e, ironia das ironias, eliminar assim a própria sociologia); por outro lado, cabe perguntar se tal extremismo não se torna refém de uma desnecessária dicotomia entre estrutura e agência. Não é esse ponto, porém, o centro da minha atenção aqui, e só o realço en passant porque ele tem implicações para o campo da Sociologia da Infância. Afinal, há quem proponha até mesmo um programa para ela, como o faz Lahire (2005), a partir do “giro sociológico individual”. Mas disso, também, talvez decorra uma das “pendências analíticas” na busca de consolidação do referido campo, como pretendo deixar demonstrado neste trabalho.

Seja como for, tendo em atenção o contexto francês, que tem cumprido um papel fundamental no desenvolvimento da Sociologia da Infância, Sirota (2017), ao evidenciar o nascimento desta/afastamento dela do campo da Sociologia da Educação e assinalar a revisão do conceito de socialização, enfatiza que o projeto da escola republicana em França era retirar a criança da família para, na escola, inculcar-lhe uma visão universalista e fazê-la emergir como cidadã do Estado-nação francês. Contudo, afirma a autora, a análise dos impasses da escola contemporânea levou a um novo olhar, primeiro, a respeito da figura do aluno em geral, e depois sobre a criança especificamente. Ao mesmo tempo, verificava-se, no contexto sociológico, um deslocamento de abordagem - em termos de métodos e objetos - que revisava o conceito de socialização e era impulsionado, de certo modo, pela “perda de dinamismo” dos estudos sobre desigualdades. Tal reconfiguração requeria então uma mudança de perspectiva analítica, isto é:

Elle appelait une nouvelle manière de penser l’éducation en reconnectant des territoires ou des périmètres de recherche jusque-là distincts les uns des autres. . . . Il ne s’agissait plus simplement de s’intéresser aux institutions qui prennent en charge l’enfant et donc aux enfants “à problème”, mais à l’enfance normale, l’enfance quotidienne, l’enfance banale. Premier présupposé qu’affirment et proclament bien clairement tous les manuels de Sociologie de l’enfance ou de Childhood Studies . . . . Il s’agit de concevoir l’enfant comme ayant une capacité d’action (agency) et de s’intéresser aux formes structurelles de l’enfance. Dans toute société, il y a une forme structurelle qui s’appelle enfance, mais qui est variable dans le temps et dans l’espace social. La sociologie de l’enfance considère l’enfant comme un acteur social, mais s’intéresse aussi aux variations des conditions structurelles de son éducation et à l’articulation entre ces deux questionnements (Sirota, 2017, pp. 106-107)4.

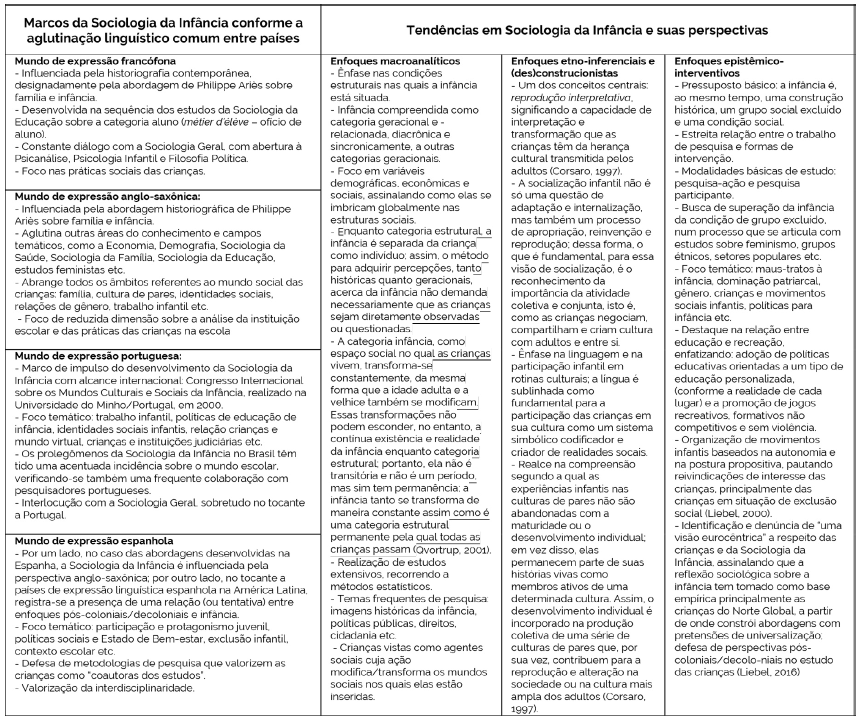

A Sociologia da Infância emergiu estabelecendo uma dupla distinção analítica sobre o seu objeto de estudo, isto é, concebendo as crianças como atores sociais nas suas formas de vida, e, simultaneamente, a infância como categoria social de tipo geracional, resultante de uma construção social. O seu desenvolvimento ancorou-se em diferentes fontes linguísticas - no sentido de esferas nacionais/culturais de língua comum - e tem comportado distintas abordagens que podem ser chamadas de tendências, utilizando-se como critérios para definição de cada uma delas as afinidades conceituais, temáticas e metodológicas etc. Para os propósitos que tenho em vista neste trabalho, é pertinente um esforço de síntese tendo como objetivo apresentar um panorama do campo da Sociologia da Infância a partir das referidas variáveis, ou seja, fontes linguísticas e tendências. É isso que procuro fazer no Quadro 1.

Quadro 1 - Panorama do campo da sociologia da infância: marcos no contexto da aglutinação linguístico-cultural entre países e correntes 5

Numa apreciação analítica do quadro, há de se assinalar, primeiro, que, no tocante aos marcos da Sociologia da Infância evidenciados a partir da aglutinação linguística, no primeiro caso, ou seja, o mundo de expressão francófona, ele diz respeito às pesquisas e produções de duas esferas nacionais: a França e o Canadá francófono. Em relação ao mundo anglo-saxão, nele estão consideradas as produções próprias desse contexto, mas também aquelas de outros países que são publicadas em língua inglesa, as quais têm origem muito diversa, como de escandinavos e alemães, estadunidenses e italianos. No que se refere ao mundo de expressão portuguesa, os trabalhos são principalmente oriundos de Portugal, que, no contexto europeu, mesmo tendo sido retardatário no desenvolvimento da Sociologia da Infância, vivenciou um significativo incremento de estudos na área. Esse incremento, inclusive, tem sido base de impulso aos prolegômenos da Sociologia da Infância no Brasil, nomeadamente mediante as colaborações e intercâmbios acadêmicos envolvendo pesquisadores brasileiros e portugueses, embora não se deva relevar o fato de que Florestan Fernandes, na década de 1940, e José de Souza Martins, em 1990, desenvolveram pesquisas tendo como foco as crianças, mas, em ambos, a perspectiva é bastante distinta dos contornos que assumem a Sociologia da Infância propriamente dita6. Quanto às produções do mundo de expressão espanhola, elas são provenientes da Espanha e de países latino-americanos, devendo-se considerar, contudo, que existem diferenças - por vezes, extremas - entre produções desses dois contextos, sendo de mencionar a esse respeito que abordagens latino-americanas sobre a infância têm procurado assumir aportes proporcionados pelos estudos pós-coloniais/decoloniais. Nesse sentido, Alvarado e Llobet (2013) afirmam que o primeiro desafio dos estudos latino-americanos sobre a infância diz respeito à definição de categorias adequadas para analisar a “latinoamericanidade”. Assinalam que é necessário formular categorias particulares que permitam captar os processos específicos que configuram a infância na América Latina.

No tocante às tendências, há de se assinalar que, como tipologias, elas não são estanques, quer dizer, não são inferências analíticas exclusivistas de bases empíricas limitadas mecanicamente a si próprias, o que, por certo, as fechariam sobre si mesmas, isolando-as de relações umas com as outras. Até por uma questão etimológica, tendência indica, por óbvio, aquilo que é tendente. Nesse sentido, difere, portanto, da ideia de corrente, que, implicitamente, aponta para a noção de “amarrar” ou “acorrentar” (mesmo que não seja essa a intenção quando se lança mão do seu uso tipológico).

Quanto à primeira tendência, embora eventualmente possa-se considerá-la “estrutural”, da minha parte, não me parece que seja a denominação mais apropriada para intitulá-la, pois essa designação a leva a um nebuloso contexto conceitual: o das “controvérsias” do antigo estruturalismo e do funcional-estruturalismo. Ademais, possivelmente não seja despropositado dizer que as abordagens desenvolvidas sob sua perspectiva não assimilam propriamente o peso condicionante das estruturas objetivas, tirando ilações do fato de que as interações acontecem ocultando as estruturas nelas contidas, escondendo então as condicionalidades que perpassam os agentes, e que são oriundas dos lugares sociais onde eles estão situados (Bourdieu, 1980). Ao passo que, ao receber como denominação enfoques macroanalíticos, a primeira tendência capta as variáveis globais envolvidas na teia de relações em torno da infância e as remete ao escrutínio analítico. A segunda tendência, intitulada enfoques etno-inferenciais e (des)construcionistas, abarca um misto diverso de abordagens, como os estudos microempíricos/etnográficos, as perspectivas desconstrucionistas, o construcionismo social, a análise discursiva etc. Estão aí implicadas posições como o foco sobre a ação autônoma da criança (agency) e a análise relativa às normas sociais da infância. Tem uma forte base etnográfica e uma natureza inferencial, no sentido interpretativo, assim como evidencia temas relativos à (des)construção do imaginário social sobre a infância. Em relação à última tendência, designada como enfoques epistêmico-interventivos, tem havido uma propensão a descrevê-la meramente como agregando “abordagens de intervenção”, circunscrevendo-a, portanto, ao terreno da ação política, e assim se chega até mesmo a questionar o seu estatuto analítico, enfatizando-se que, das abordagens desenvolvidas sobre a infância, ela é a mais confusa e débil teoricamente (Muñoz, 2017). Não creio que tal percepção seja uma compreensão correta, e não é essa a perspectiva assumida neste trabalho. Afinal, essa tendência parte de juízos de fato para realçar a dimensão política, como intencionalidade crítica de ação, e não de juízos de valor, o que, por certo, enviesaria as suas formulações. Ocorre que são juízos de fato oriundos de um modo de fazer pesquisa distinto do modo mainstream, isto é, são juízos de fato oriundos, por exemplo, da pesquisa participante e da pesquisa-ação. Justifica-se, dessa forma, que essa tendência seja concebida sob a denominação enfoques epistêmico-interventivos .

Em geral, contudo, da análise das tendências da Sociologia da Infância, infere-se um questionamento severo aos enfoques usuais da socialização, com Corsaro (1997), por exemplo, referindo-os como teorias tradicionais da socialização e apontando como constituintes delas o modelo determinista, no qual estão, por um lado, o funcionalismo durkheimiano, assim como uma interpretação questionável, penso, atribuída à teoria da reprodução; e, por outro lado, as perspectivas construtivistas consubstanciadas por Piaget e Vygotsky. Embora não seja estabelecida uma equivalência entre o modelo determinista e o construtivista, esse último é criticado e tem as suas “debilidades” evidenciadas. Nesse sentido, menciona-se a reiteração, por parte do modelo construtivista, de um “desenvolvimento individual solitário”, dando-se então pouca - ou mesmo nenhuma - atenção às relações interpessoais refletidas nos sistemas culturais, bem como refere-se, ainda, a sua “ênfase excessiva” no ponto de chegada do desenvolvimento - itinerário da “imaturidade” à vida adulta -, perdendo-se de vista, portanto, a significação específica do “ser criança” (Corsaro, 1997). Negligencia-se, ademais, realça-se, o papel das crianças como coautoras das realidades sociais. Desse modo, mesmo Vygotsky - que é mais atento aos contextos sociais e tem em atenção as variáveis envolvidas na aquisição da cultura de pertença - não escapa das insuficiências apontadas no construtivismo pela Sociologia da Infância.

Em suma, uma ilação central a ser retirada das abordagens da Sociologia da Infância é que o conceito de socialização - seja na perspectiva determinista, seja na construtivista - deve ser “deslocado”, tendo em vista a sua conotação individualista e o seu foco exclusivista na preparação da criança para o futuro, ênfase essa que o faz descuidar do sentido de ser criança no tempo em que ela está vivendo e, por conseguinte, negligenciar o seu protagonismo autoral nele. Dessa forma, como decorrência do “deslocamento” do conceito de socialização, é proposta no âmbito da Sociologia da Infância outra formulação analítica, denominada reprodução interpretativa, com o termo interpretativo abrangendo os aspectos inovadores e criativos da participação infantil na sociedade (Corsaro, 1997).

À primeira vista, ou seja, aparentemente, pode-se tender a concluir que o campo científico da Sociologia da Infância está consolidado. Contudo, uma análise mais acurada demonstra que as cosias não são bem assim. Nesse sentido, verifica-se que a incompreensão sobre o que significa um campo científico e, como decorrência, o autoengano a respeito do status em que se encontra a Sociologia da Infância têm levado, no caso do Brasil, à afirmação da imprecisão segundo a qual o seu campo científico, no país, tem sido consolidado através de publicações (Delgado, 2011), listando-se, nesse sentido, algumas produções que, paradoxalmente, situam-se na esfera de outros campos científicos, como os da Antropologia e da Sociologia da Educação.

Essa “imprecisão brasileira” é paradigmática do autoengano da percepção que, de modo geral, tende a colocar sob a rubrica da Sociologia da Infância trabalhos sobre as crianças que são de outras áreas das ciências humanas. Mas tal autoengano também pode ser interpretado como resultado dos sutis efeitos (e, muitas vezes, não tão sutis) decorrentes das disputas intra/extracampos científicos. Apresentar produções é uma forma de demarcar posição na luta concorrencial em que está em jogo o monopólio da autoridade acadêmica para falar e acumular capital científico, como, a princípio, já realcei pondo em relevo as formulações de Bourdieu. No caso em tela, ou seja, da Sociologia da Infância no Brasil, o caráter das mencionadas produções também demonstra como campos científicos, já de fato consolidados, apropriam-se - através das suas produções - do terreno dos campos emergentes, tratando dos objetos e temas que são reivindicados por esses últimos. Em meio a isso, não cabe senão a um enfoque enraizado numa sociologia reflexiva (Bourdieu & Wacquant, 2014) apontar a imprecisão contida na posição que realça a consolidação de um campo científico tendo como referência a enumeração de produções, sendo que, entre elas, constam produções vinculadas a outros campos.

Ora, a consolidação de um campo científico não é medida apenas por uma variável - como o incremento de publicações -, mas demanda requisitos diversos, os quais, consubstanciados articuladamente, requerem a sua diferenciação em relação às premissas dos demais campos, configurando então o seu estatuto de autonomia científica e delineando as fronteiras da sua comunidade epistémica. Tais requisitos envolvem um corpo de conceitos e teorias (uma cartografia teórico-conceitual do ponto de vista discursivo), indicadores de operacionalização metodológica, delimitação consistente do seu universo de objetos e temáticas, rede de periódicos próprios do campo, associações científicas/comitês em associações, grupos/centros de pesquisa, fóruns de discussões/eventos realizados regularmente, reconhecimento ampliado de outros campos, ressonância acadêmica etc.

Não parece plausível dizer que o campo da Sociologia da Infância - sobretudo no Brasil - tem atendido integralmente a totalidade dos referidos requisitos. Pelo contrário, na própria literatura, enfatiza-se que, apesar da relevância reconhecida contemporaneamente à infância, e não obstante os recentes desenvolvimentos científicos da reflexão sociológica na área, a Sociologia da Infância ainda não encontrou um amplo reconhecimento como área de referência junto ao campo sociológico geral e à comunidade de sociólogos (Sarmento, 2008). Não causa surpresa, portanto, que manuais internacionais de sociologia, como o de Calhoun, Rojek e Turner (2005), desconsiderem quase por completo a temática da infância. E no caso de países da América Latina de expressão linguística espanhola, sustente-se, com uma destacada consistência empírico-analítica, que a Sociologia da Infância na região mantém-se pendente de um esforço de teorização - principalmente considerando as especificidades locais - e que ela não ocupa senão um espaço relativamente marginal no âmbito da sociologia geral e das demais ciências humanas (Bustelo, 2012; Alvarado & Llobet, 2013; Unda, 2009; Vergara, 2015; Sepulveda-Kattan, 2021).

A primeira dimensão da dupla hipótese que estou tendo presente neste trabalho, ao que parece, está significativamente comprovada, conforme a incursão analítica até aqui realizada. Isto é, diferente do enfatizado por um determinado autoengano ufanista, tem-se verificado uma razoável dificuldade de a Sociologia da Infância se firmar como campo científico autônomo. Resta deixar demonstrada, agora, a comprovação da segunda dimensão da hipótese, ou seja, que a dificuldade de a Sociologia da Infância se firmar como campo científico autônomo decorre, em parte, das particularidades internas do próprio campo, isto é, dos percalços da sua estruturação e das perspectivas de abordagem concorrentes em seu interior. De certo modo, os percalços da estruturação do campo já se fizeram notar no percurso analítico que desenvolvi até aqui. De todo modo, tratarei especificamente da comprovação da segunda dimensão da hipótese a seguir.

Das pretensões do campo da Sociologia da Infância às controvérsias das pretensões

Ao tratar da Sociologia da Infância na Espanha e do seu próprio percurso na área, a socióloga Lourdes Gaitán Muñoz (2017) afirmou: “yo, realmente, cuando digo que empecé a estudiar la infancia . . . de lo que tuve que alimentarme fue de la literatura inglesa o la literatura en inglés” (p. 274). A partir dessa perspectiva, ela tratou então das tendências da Sociologia da Infância, de um modo que, embora com variações nas denominações, corresponde às três que estão realçadas no Quadro 1. Ao se referir à terceira, que assume um caráter de intervenção, não se absteve de criticá-la - o que não o fez em relação às outras duas. Afirmou: “para mí la tercera está nebulosa . . . creo que también es la más débil teoricamente” (Muñoz, 2017, p. 274). Assinalou que ela se assemelha mais a “conhecimento aplicado”, o que significa dizer desenvolvimento de práticas sociais, ação no sentido de mudar determinada realidade.

Ocorre que, do outro lado, do ponto de vista da tendência criticada, há não só rejeição ao referido entendimento como também a busca por uma qualificação adensada que diferencie a Sociologia da Infância que é feita no âmbito de tal tendência. Desse modo, designadamente em países latino-americanos de expressão linguística espanhola, essa sociologia é definida como Sociologia da Infância Crítica, pois:

(…) busca superar el orden epistemológico hegemónico de conocimiento sobre los niños, e implica un componente normativo y emancipatorio que pretende elevar el estatus social de la infancia. Se opone, en primer lugar, a la idea universal y homogénea de “nino”, cuyo desarrollo se presenta como una fuerza estructural endógena que emprende y culmina independentemente del contexto social en que se encuentra inmersa (Sepúlveda-Kattan, 2021, p. 135).

Trata-se de uma perspectiva que se inscreve nos marcos da análise segundo a qual a infância é, historicamente, um “fenômeno moderno”. Segundo essa análise, a infância surge com o desenvolvimento da modernidade e se afirma, efetivamente, com

(…) el proceso de industrialización y la instalación de las relaciones sociales en el capitalismo. Solo entonces comienza a construirse la diferencia y la especificidad infantil como una etapa de vida cada vez más larga y particular. Es decir, constituye parte del proyecto de la modernidad (Sepúlveda-Kattan, 2021, p. 137).

Assim, entende-se que os padrões ocidentais a respeito da infância são o produto paralelo da mesma ideologia que justificou a expansão e as conquistas coloniais, fundamentalmente apoiadas em uma visão linear e universal do desenvolvimento, na qual, ademais, “la racialización y categorización de las personas colonizadas como inferiores es paralela a la categorización de los ninos como ‘infantiles’, según el constructo eurocéntrico sostenido hasta hoy” (Sepúlveda-Kattan, 2021, p. 137). De acordo com Liebel (2019), a instrumentalização do conceito de infância burguês como legitimação e justificação da conquista colonial tem uma significativa correspondência com a visão da infância como “colônia” ou “objetivo colonizado”. Quer dizer, não é apenas que a representação construída da infância e da criança seja uma ferramenta que justifica e legitima a submissão dos povos colonizados, mas também que justifica e legitima a submissão das crianças como corpos ou existência reais. Para os signatários da Sociologia da Infância Crítica, esse enfoque permite compreender

(…) la infancia (en tanto categoría) como una forma de construir las relaciones de poder, que determina no solo las relaciones con los niños, sino también con los sujetos infantilizados, alcanzando las relaciones de dominación entre los países centrales y las poblaciones periféricas (Sepúlveda-Kattan, 2021, p. 137).

Dessa forma, então, introduz-se na reflexão sociológica sobre a infância as abordagens pós-coloniais/decoloniais, e se assinala que, além das implicações a ter em conta decorrentes do domínio colonial, é imperativo considerar também que a pretensa universalidade eurocêntrica do padrão de infância influencia inadequadamente as ações de governos, Organizações Não Governamentais (ONGs) e das Nações Unidas junto às crianças nos ditos “países em desenvolvimento”, na medida em que se ignora as condições específicas em que a infância tem lugar nesses países. Uma dessas especificidades diz respeito, por exemplo, à relação entre infância e trabalho nas sociedades do Sul Global.

Em diferentes países da América Latina, por exemplo, o trabalho de crianças e adolescentes em comunidades rurais faz parte, em geral, dos processos de socialização dos mecanismos de sobrevivência e continuidade da cultura de origem. Nessas comunidades, os sistemas produtivos tradicionais se inscrevem nas denominadas “economias de uso”, que têm como base fortes laços de solidariedade e reciprocidade, em função do objetivo de assegurar a subsistência das famílias e da comunidade. A propósito, um estudo conduzido pela socióloga Samantha Punch (2001), na Bolívia, é paradigmático a esse respeito:

As crianças em comunidades rurais bolivianas realizam uma diversidade de tarefas. Sem perguntar nem titubear, em geral, assumem de maneira voluntária, sentindo-se orgulhosas em contribuir com o lar. Assim, algumas tarefas da casa, como, por exemplo, carregar água e recolher lenha são parte tão regular de sua rotina que elas assumem a responsabilidade correspondente sem que seja necessária uma solicitação nesse sentido. Como as crianças realizam essas tarefas desde cedo, estão muito conscientes de sua responsabilidade. Aparentemente, seu sentimento de satisfação é maior quando cumprem sua atividade por iniciativa própria, sem que um adulto lhes solicite que o façam. Nas comunidades rurais bolivianas, não só se espera que as crianças trabalhem, e não só se lhes dá bastante responsabilidade, senão que elas costumam estar muito conscientes da importância de sua contribuição, cumprindo seus deveres com orgulho. Seus pais as incentivam a adquirir novas habilidades, proporcionando-lhes novas oportunidades para praticá-las e serem responsáveis. . . . Os adultos motivam as crianças a se tornarem independentes, para lidarem com as suas atividades e combinarem escola com trabalho (pp. 8-9).

De fato, trata-se de uma realidade que contrasta com o padrão ocidental de infância, que a compreende de maneira exclusiva como um estado a ser protegido e cuidado, e que exclui quase totalmente qualquer corresponsabilidade por terceiros. Ademais, “cuando niños trabajadores tienen oportunidad para intercambiar sus experiencias con otros niños y cuando sienten que su trabajo es valorado también por los adultos en su entorno, llegan a una evaluación bastante diferenciada de su actividad laboral” (Liebel, 2016, p. 260). Compreende-se, então, o trabalho como uma atividade útil e necessária para a vida e para o ambiente em que ele ocorre. Isso tem levado, inclusive, à ampliação da troca de experiências envolvendo contextos distintos.

Nesse sentido, é preciso considerar que organizações e movimentos sociais de crianças trabalhadoras têm emergido em muitas regiões do hemisfério sul (Liebel, 2003), e provado que as crianças podem falar por si próprias. Mais concretamente:

The working children’s organizations consist mainly of children between the ages of 12 and 16 years. Most of them work in the so-called informal sector of large cities, on the streets and in open places, but also as domestic servants of rich families. Many immigrated with their parents, brothers and sisters, or alone, from the country to the city, or were born in the city as children of immigrants. By far the majority live and work under conditions that violate their human dignity and endanger their personal development. Most children’s organizations came about with the support of adult humanitarian organizations and involve adults. Not infrequently did the initiative come from grown-ups, but the raison d’etre of the children’s organizations consists of their being lead by the children themselves (Liebel, 2003, p. 266)7.

O referido quadro sobre a relação entre infância e trabalho, nos países do Sul, discrepa extremamente do que se verifica nas nações do Norte. E aqui temos, portanto, uma base empírica que, ao mesmo tempo que revela realidades diferentes sobre a infância ao redor do mundo, é razão para contendas teóricas no campo da Sociologia da Infância, com determinados enfoques sendo acusados de eurocêntricos e de tentarem impor perspectivas sobre as crianças que não se sustentam em outros contextos, a não ser nos seus próprios, pelo que, então, assinala-se que assim continua-se com a tradição colonial e agora se promove uma “conquista pós-colonial” das infâncias do Sul Global (Liebel, 2016). A propósito, é afirmado que “hasta el momento, la investigación sociológica sobre la niñez apunta sobre todo para a niñas, niños e infancias en el Norte global” (Liebel, 2016, p. 253).

Enfatiza-se que, dessa Sociologia da Infância oriunda do Norte, emerge respaldo à expressão “crianças sem infância”, que, apesar das suas “boas intenções”, recorre a uma forma histórica particular de infância para avaliar modos de vida de crianças que vivem em contextos muito diferentes dos contextos das sociedades do Norte. Como consequência, aponta-se a desconsideração em relação às formas específicas de vida da infância no Sul Global:

(…) son menospreciadas, tildadas de deficientes o subdesarrolladas. Los niños aparecen únicamente como víctimas, como necesitados de ayuda y apoyo. Son reducidos a objetos de medidas de ayuda de aquellos que, supuestamente, mejor saben lo que niñas y niños necesitan . . . . Se habla de “niños sin niñez” pensando en los llamados países en vías de desarrollo. Entonces se manifiestan conceptos eurocentristas que no solo son paternalistas sino que están estrechamente relacionados con la historia colonial (Liebel, 2016, p. 246)8.

Ora, se tomarmos em conta, como realça Bourdieu (1976), que a análise sociológica da ciência repousa no pressuposto segundo o qual o juízo da verdade científica reside numa espécie particular de condições da sua produção, quer dizer, num estado determinado da estrutura e do funcionamento do campo científico, teremos que considerar então, a partir das evidências aqui realçadas, que o campo da Sociologia da Infância tem pulsado entre o desenvolvimento de abordagens, divergências e percalços, em busca de sua afirmação como esfera chancelada, na arena científica, para enfocar as crianças. O universo de qualquer ciência costuma ser sempre um campo social como qualquer outro campo, com perspectivas divergentes, suas relações de força, estratégias e interesses, que se revestem de configurações específicas e condicionam o delineamento da ciência que o campo pretende expressar. Mesmo que as situando com algum grau de relatividade, determinadas afirmações contrapostas no interior do campo da Sociologia da Infância devem ser concebidas sob a lógica dessa ótica.

Por exemplo, a qualificação da corrente epistêmico-interventiva como “nebulosa” e “a mais débil teoricamente” (Muñoz, 2017), assim como a adjetivação de outros enfoques como eurocêntricos, constituem manifestações polarizadas que, em geral, são manifestações de praxe no modo concreto de existir dos campos científicos, e desconstroem a ideia irenista de “comunidade científica” tal como ela é apresentada por uma espécie de “hagiografia da ciência” (Bourdieu, 1976). Pelo fato de que os agentes orientam as suas ações para aquisição de autoridade científica, é de se supor que há, em suas ações, uma dupla dimensão indissociável: a científica em si e a de busca de acumulação de capital simbólico, ou seja, capital científico.

Por ser indissociável, uma abordagem que procurasse, no entanto, delimitar o aspecto estritamente “político” nos conflitos pela hegemonia no campo científico, isolando esse “aspecto”, seria tão falsa como a que tentasse fazer o inverso, isto é, buscasse ter em conta apenas as determinações puramente intelectuais das disputas científicas. Porém, essa imbricação não é levada a um patamar tal a ponto de colocar em questão a própria existência do campo, pois a ciência nunca teve outra base de sustentação que não o da crença nos fundamentos dela mesma, que é produzida e suposta pelo funcionamento do próprio campo científico. Há pressupostos, no campo, que os seus agentes admitem como adquiridos em termos morfológicos - e que são amparados em consensos ampliados que se refletem na constituição de estruturas institucionais -, e assim não são pressupostos submetidos a escrutínio, pois a existência deles é uma condição tácita para as discussões no campo - mesmo que sejam divergentes. Trata-se de uma espécie de “consenso da dissensão”, que dizer, em torno dos objetos de divergência, dos interesses que estão na base das contendas, do não dito que se mantém tacitamente fora das fronteiras das disputas, sendo tudo isso parte constitutiva do funcionamento do próprio campo (Bourdieu, 1976).

Da análise exposta, não parece haver dúvida acerca da corroboração da segunda dimensão da dupla hipótese em torno da qual este trabalho está a ser desenvolvido. Ou seja, efetivamente é verificável a dificuldade de a Sociologia da Infância se firmar como campo científico autônomo em decorrência de fatores internos a ele próprio, impactando em sua estruturação, assim como em consequência de as suas abordagens concorrentes, endogenamente, produzirem dissonâncias sem que cuidem daquilo que Bourdieu chamou de “consenso da dissenção”, conforme praticamente acabei de realçar. A menção a formulações sobre crianças, concebidas em outros campos científicos, como se essas formulações fossem do campo da Sociologia da Infância reflete, por um lado, as limitações da sua produção científica própria e, por outro lado, evidencia tanto a inexistência de balizas empíricas dando contornos ao território de incidência da reflexão sociológica sobre a infância como revela a incursão, e mesmo o domínio, de outras disciplinas sobre o que seria esse território. De resto, dessas inconsistências, resulta uma outra fragilidade epistemológica que debilita a pretendida consolidação do campo científico da Sociologia da Infância, isto é, as lacunas em torno da construção da sua cartografia conceitual, condição necessária, por suposto, para que, mesmo na divergência, os agentes que no seu âmbito se situem interajam analiticamente e deem expressão científica e social à reflexão sociológica sobre a infância.

Conclusão

Como ficou evidenciado ao longo deste trabalho, a partir da corroboração da dupla hipótese que ele pôs em realce, não obstante o fato de as abordagens a propósito da Sociologia da Infância terem sido significativas nos últimos tempos, a compreensão segundo a qual o seu campo científico está consolidado é, no mínimo, um autoengano. Talvez essa percepção resulte, em parte, de um “pensamento substancialista” que, ao identificar um acentuado reconhecimento do protagonismo das crianças e um aumento das publicações sobre a infância, infere que a consolidação do campo já é “jogo jogado”. Contudo, o pensamento substancialista, ao se reduzir aos elementos diretamente detectáveis, acaba por se limitar a fazer mímica sobre a realidade, não traduzindo coerentemente as suas variáveis constituintes. Afinal, o substancialismo é uma manifestação de senso comum que, apresentando-se como supostamente realista, não vai além de “realidades fenomênicas”, ao invés de tratar do encadeamento de relações entre elas (Bourdieu, 1994).

Possivelmente, a busca pela configuração do campo científico da Sociologia da Infância devesse - para o alcance dos seus propósitos - ter em atenção, principalmente no Brasil, experiências similares no tocante a outros campos. A esse respeito, convém considerar, por exemplo, a esfera da Sociologia da Educação. Esta só configurou o seu objeto particular quando se constituiu como “ciência das relações” no que se refere à reprodução social, isto é, no momento em que se esforçou para delinear o contributo que o sistema de ensino aporta em função da reprodução da estrutura das relações de força e das relações simbólicas entre as classes, reproduzindo, assim, a estrutura de distribuição do capital cultural entre elas.

Quer isso significar, no caso da Sociologia da Infância, que é preciso romper com o “atomismo substancialista” sem que, no entanto, claro, chegue-se ao ponto de difusão dos tradicionais exageros estruturalistas que transformam agentes em meros “anexos” de estruturas. De toda forma, mais do que o minimalismo individualista das excessivas “abordagens do ator”, o estudo da infância precisa ter em conta as regularidades segundo as quais as estruturas tendem a se reproduzir produzindo agentes (no caso, crianças) condicionados pelo sistema de disposições que engendra práticas adaptadas às estruturas e, desse modo, reprodutoras das ordens sistémicas da sociedade (Bourdieu, 1980).

Embora seja possível encontrar em tendências da Sociologia da Infância, conforme as sistematizei no Quadro 1, enfoques que lançam mão de “variáveis estruturais”, a verdade é que eles desconsideram (ou não consideram devidamente) a dimensão simbólica da ordem social e o peso condicionante das estruturas objetivas. Sejamos diretos: as interações acontecem escondendo as estruturas nelas contidas, e então realizam a atualização conjuntural, ocultamente, das condições objetivas nas quais estão situados os agentes. As estruturas se alojam nas mentes, nos corpos, nas coisas e nas instituições, como sistema de disposições duráveis - o habitus, como assinala Bourdieu (1980).

Por outra parte, convém ter presente que as representações e a linguagem participam na construção da realidade social, ainda que, entenda-se, elas não constituam toda a realidade social. Mas, seja como for, a tomada em apreço da dimensão simbólica da realidade social tem consequências sobre o modo de pensar as relações de dominação entre indivíduos e grupos, pois é na esfera dessas relações que intervém a noção de violência simbólica (Bourdieu, 1977, 1982; Corcuff, 1995). A não ser que se recorra de modo permanente e exclusivo à força direta e bruta (que, de resto, supõe, ela própria, uma dimensão simbólica), as diversas formas de dominação, para que sejam efetivas, precisam ser legitimadas, sendo assim reconhecidas, quer dizer, devem ser revestidas de um “sentido positivo” ou vistas como “naturais”, de maneira que os próprios dominados adiram à ordem dominante, ignorando os seus mecanismos e o seu caráter arbitrário. Esse duplo processo de reconhecimento e desconhecimento constitui o princípio da violência simbólica e, portanto, da legitimação das diversas formas de dominação (Bourdieu, 1977).

Tais perspectivas, diferente do que supõe o minimalismo individualista das excessivas “abordagens do ator”, repiso outra vez, em nada tem a ver com as “cassandras” do antigo estruturalismo ou refletem uma percepção meramente reprodutivista da socialização. Aliás, nesse último caso, trata-se de uma apreciação em que determinados enfoques da Sociologia da Infância têm tropeçado. Ao considerarmos que há que se tomar em conta o peso condicionante das estruturas objetivas, assim como a dimensão simbólica da realidade social, infere-se - para a construção do campo da Sociologia da Infância - a necessidade de se desenvolver abordagens ancoradas, também, numa sociologia da ação, isto é, da lógica prática (Bourdieu, 1994). Dessa forma, do que se trata é de ter presente a reflexividade tanto sobre os agentes (crianças, pais, professores etc.) como sobre o próprio sociólogo, com este realizando uma espécie de auto-sócio-análise, ou seja, da sua relação com o objeto, da sua posição no campo, da sua relação com este e da sua própria trajetória pessoal.

Com efeito, enfim, só a partir de uma sociologia reflexiva pode-se procurar fazer com que o sociólogo da infância evite os erros que debilitam o campo científico que ele pretende construir/consolidar, pois a capacidade de escrutinar a relação que mantém com o seu objeto é uma das formas de aperfeiçoar a qualidade científica de seu trabalho.