Introdução

É uma luta histórica a promoção da educação pública como direito social assegurado pelo Estado. Porém, ao redor do mundo, avançam novas formas para o tratamento da educação, alterando as percepções do que é o setor público, através de Parcerias Público-Privadas (PPP), permitindo a participação de atores, muitas vezes, sob a forma de Organizações Sociais (OS). Esse processo congrega uma gama de novos atores individuais ou coletivos, os quais desempenham tarefas até então exclusivamente estatais, o que exige o entendimento de suas implicações (Robertson, 2013).

Este estudo analisa o modelo charter school e sua disseminação no Brasil. O texto se divide em três partes. A primeira contextualiza a origem da proposta charter schools e sua expansão nos EUA. A parte seguinte analisa a disseminação, a proposta e as experiências de charter schools no Brasil em pesquisas nacionais e com o aprofundamento de fontes online na mídia, em sites, em documentos legais etc. A terceira parte analisa a rede política das charter schools no Brasil, com os movimentos e os atores agindo para disseminá-la; conclui-se que se trata de um modelo que gera impactos na mercantilização e na privatização da educação.

Metodologicamente, o trabalho se dividiu em dois momentos. O primeiro levantou, entre 2016 e 2020, resumos de pesquisas produzidas em cursos de pós-graduação no Catálogo de Teses e Dissertações da Capes; como descritores, foram empregados o termo “charter” e a combinação dele com os termos “escola”, “educação” e “gestão”. O mesmo processo de pesquisa foi repetido com a busca de textos em revistas e eventos científicos na plataforma Google Scholar e em sites de eventos da Associação Nacional de Pesquisa em Educação (ANPEd), da Associação Nacional de Pesquisa e Administração Educacional (ANPAE), entre outros que emergissem do levantamento.

O momento seguinte compreendeu o uso do método de etnografia de redes, proposto como “um mapeamento da forma e do conteúdo das relações políticas em um campo particular, uma variação que Bervir e Rhodes (2006 citados por Ball, 2014, p. 28) apresentam como “análises etnográficas de governança em ação”. Esse método permite observar discursos, grupos de interesse, redes de ação, sujeitos individuais e coletivos, entre outros, com o uso de dados virtuais, em vez de apenas dados terrestres. Para isso, consideraram-se, como instrumentos de coleta de dados, sites de entidades oficiais, materiais na imprensa, documentos legais, páginas online de empresas, entrevistas, materiais de eventos etc. Como diz Ball (2014), os campos de pesquisa podem emergir do percurso de investigação para traçar o caminho difuso do dinheiro, dos discursos e dos atores que buscam lucrar com a educação.

Charter schools e o seu contexto como solução educacional

As charter schools ganharam fama com a sua promoção nos EUA em fins dos anos 1990. Foi o Chile que preconizou o modelo escolar de financiamento público, mas administrado de forma privada, como parte de reformas neoliberais desencadeadas por orientandos de Milton Friedman no governo Pinochet a partir de 1973, segundo Anderson (1995). Depois, esses sujeitos influenciaram para que esse modelo chegasse aos EUA e se disseminasse como proposta para revitalizar o ciclo econômico no fim do século XX.

De acordo com Pollitt e Bouckaert (2002, pp. 18-19), o principal foco da proposta contemporânea é o de economizar, tanto reduzindo como controlando gastos públicos, sem perder de vista a qualidade do setor, com base em quatro premissas:

manter: conservar a máquina administrativa tal como ela é, mas ajustar e equilibrar sempre que possível;

modernizar: realizar as mudanças mais fundamentais nas estruturas e nos processos, por exemplo, mudando a orientação do processo orçamentário de insumo para produto; criando novos tipos de organização do setor público, como agências autônomas; modificando o contrato de trabalho dos servidores públicos etc.;

mercantilizar: introduzir mecanismos de mercado (Market-Type Mechanisms - MTMs) no setor público (...);

minimizar: reduzir o setor estatal tanto quanto possível, fazendo o máximo uso da privatização e da contratação externa.

Nesse contexto, Ravitch (2011, p. 148) considera que o ideário charter ganha força por atender a “dois pressupostos relacionais: a crença no poder da competição e a crença no valor da desregulamentação”. A primeira lei que permitiu charter schools nos EUA foi homologada no estado de Minnesota em 1991, e em 1992 se criou a primeira escola, que depois impulsionou que o movimento fosse incorporado em 2001 na lei federal do país, do No Child Left Behind (NCLB). Dados do National Center for Education Statistics (NCES, 2023) mostram que, entre 2001 e 2017, 7 mil charter schools foram criadas nos EUA, abrangendo 3 milhões de estudantes. Apenas no ano de 2017 foram autorizadas 999 escolas. Até 2017, 45 estados (incluindo o Distrito de Colúmbia (DC)) contavam com charter schools, e apenas 6 estados (Montana, Nebraska, Dakota do Norte, Dakota do Sul, Vermont e Virgínia do Oeste) não possuíam o modelo.

Segundo Krawczyk (2020, p. 10):

A porcentagem de escolas charter nos EUA não chega a ser 10% do total das escolas públicas, mas elas têm uma tendência de crescimento bastante importante - entre outros motivos, pela pressão que realiza o lobby de escolas charter nos âmbitos legislativos e também porque esse movimento faz parte da plataforma política de alguns governos municipais, estaduais e/ou federal; ou porque utilizam a “doutrina do choque” para implementar a gestão privada nas escolas públicas.

Basicamente, uma charter school é regida por um contrato de conveniamento entre Estado ou jurisdição e uma entidade paraestatal que recebe financiamento público para governá-la. No geral, o acordo isenta a escola de regulamentos comuns a instituições estatais, mas, em troca da flexibilidade e da autonomia, é exigido o cumprimento de certas cláusulas. Com isso, tem-se um processo de descentralização da função estatal do controle das escolas, que passam a estabelecer critérios próprios, flexibilizando, por exemplo, a habilitação, a qualificação e as condições de trabalho docente. Por outro lado, há um movimento de centralização estatal, com a adoção de currículos estruturados e o uso de materiais didáticos como apostilas, testes e metas para abalizar a qualidade educacional.

As organizações gestoras de charter schools podem ou não ter fins lucrativos. Uma análise de Gawryszewski, Motta e Putzke (2017) evidencia que, nos EUA, em 2016, em torno de 60% das mantenedoras de charter schools não auferiam lucros, enquanto 40% eram administradas por cadeias especializadas, chamadas Education Management Organizations (EMOs). Segundo os autores, naquela ocasião, cerca de 38 EMOs nos EUA controlavam pelo menos 3 instituições cada e estabeleciam redes poderosas, como a Gates Foundation, vinculada à Microsoft, e a Walton Foundation, ao Walmart.

Mesmo quanto às organizações sem fins lucrativos, chamadas Charter Management Organizations (CMOs), é preciso questionar esse status, haja vista que algumas delas também são geridas por cadeias empresariais. Exemplo nos EUA é a Knowledge is Power Program (KIPP), criada em 2000, sob a figura de não lucrativa, através da doação de US$ 15 milhões da Fundação Doris e Donald Fisher, donos das marcas GAP, Meimberg e Levin, rede empresarial que administra mais de 200 charter schools em 20 estados norte-americanos, e com expansivo capital de giro (Gawryszewski, Motta & Putzke, 2017). Fundações como Doris e Donald Fisher, Walton Family e Gates Foundation também administram charter schools sob o viés das CMOs - não lucrativo - nos EUA. A Gates Foundation, lançada em 2000, é considerada a maior fundação privada do mundo, com quase US$ 50,8 bilhões de capital de giro em 2018. Vale dizer que em 2007 a fundação Gates foi ranqueada como a segunda filantropa mais generosa dos EUA, logo atrás de Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo e que em 2006 investiu boa parte de seu capital na Fundação Gates. Em carta sobre os 20 anos de atuação da Fundação Gates, é manifesto que “a filantropia nunca pode - e nunca deve - tomar o lugar dos governos ou do setor privado. No entanto, acreditamos que ela tem um papel único a desempenhar” (Gates & Gates, 2020, n.p.).

Para Foster (2013, p. 113), a atuação de fundações, tais como é o caso da Fundação Gates, que são empresas que assumem personificações sociais, a educação pretende “reestruturar a educação pública, fomentar charter schools, incentivar a privatização e acabar com os sindicatos de professores”. Krawczyk (2016, n.p.) destaca que o modelo charter school, em que pese ser mantido pelo poder público, faz parte de “uma indústria poderosa, para competir com as escolas públicas para atrair estudantes e recursos públicos preciosos”. Para Scott (2014, p. 49), o movimento charter constitui redes políticas que metamorfoseiam a educação em cinco eixos: “1) financiamento, 2) organizações de charter schools, 3) organizações de capital humano, 4) grupos de disseminação e 5) atores e grupos de política e defesa”. Ball e Olmedo (2013) chamam de filantropia de risco essa nova estratégia para disseminar um tipo de capitalismo criativo, que aplica recursos em áreas que dão lucro, no contexto da ideia de governança que pretende novos atores na organização social.

Cabe, assim, analisar como ocorrem as relações público-privadas nesse paradigma, materializado pelas charter schools, e quais são as suas implicações no Brasil.

As charter schools no Brasil: proposta, atores e experiências

O formato charter tem sido, segundo Krawczyk (2014), glamourizado como solução mágica para os problemas educacionais no Brasil, não havendo, entretanto, maior debate sobre o que propõe e quais são suas implicações.

Adrião (2014) destaca incipientes debates e pesquisas no Brasil sobre a expressão “charter school”. Um levantamento realizado pela autora, em 2012, sobre essa expressão em artigos na plataforma do SciELO e no Catálogo de Teses e Dissertações da Capes, entre 1990-2012, não retornou qualquer trabalho.

O levantamento de resumos realizado em 2016 para este estudo no Catálogo de Teses e Dissertações da Capes retornou quatro pesquisas de pós-graduação, três dissertações (Braga, 2013; Henry Jr., 2011; Sardinha, 2013) e uma tese (Porto, 2013). O levantamento de 2022 encontrou mais três dissertações (Bengnozzi, 2016; Silva, 2018; Valentim, 2016). Dos sete estudos identificados, quatro foram desenvolvidos em cursos de Educação ou Ciências Humanas e apresentaram análises críticas; porém, chamaram atenção três pesquisas, produzidas em cursos de Administração e Políticas Públicas, com análises positivas sobre esse modelo, partindo de um olhar da área econômica, mas sem problematizar suas implicações sociológicas ou pedagógicas.

Em 2016, no Google Scholar e em eventos da Anpae e da ANPEd, bem como em outros veículos que se destacaram no levantamento, não foram encontrados muitos estudos nacionais (Adrião, 2014; Alves & Alves, 2014; Freitas, 2011, 2012; Krawczyk, 2014). No levantamento de 2016, identificaram-se quatro pesquisas sobre os EUA, sendo dois capítulos em livros (Ravitch, 2011; Scott, 2014) e dois artigos (Apple, 2002; Guissbond, Neill & Shaeffer, 2012). No levantamento de 2020, foram apurados três artigos em revistas da área, com debates nacionais importantes (Fávero, Pires & Consaltér, 2020; Gawryszewski, Motta & Putzke, 2017; Krawczyk, 2020).

O tratamento dos dados dessa etapa resultou em três categorias analíticas sobre as charter schools no Brasil: 1) a origem do modelo charter schools no país e os atores no caso de Pernambuco; 2) a proposta educacional, o modelo de formação estudantil, de professor e de gestão escolar e as experiências nas redes de ensino do país; e 3) e a rede política no Brasil e os impactos das charter schools.

A primeira experiência de charter school no Brasil aconteceu na rede de Pernambuco. Com início em 2002, foi idealizada por Marcos Magalhães, empresário e então presidente da Philips na América Latina, quando em 2001 se uniu a executivos da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (CHESF), da Odebrecht e do Banco ABN Amro para realizar obras no Ginásio Pernambucano, escola tradicional de Recife, onde estudaram ele próprio e figuras importantes do estado, como Clarice Lispector e Ariano Suassuna. A proposta, porém, expandiu-se além da questão física e incluiu a causa de resgatar o padrão de qualidade, o que culminou no estabelecimento, em 2003, do Instituto de Corresponsabilidade pela Educação (ICE), organização sem fins lucrativos para gerir a experiência. Conforme o site do Instituto de Corresponsabilidade pela Educação (2021), o case de sucesso do Ginásio Pernambuco foi ampliado a uma segunda escola pernambucana. Essa iniciativa foi ajuizada em contrato de PPP entre a Secretaria Estadual de Educação e o ICE para perdurar entre 2005 e 2007; após o fim desse contrato, foi instituído em lei o Projeto dos Centros de Ensino em Tempo Integral (PROCENTRO) para o Ensino Médio.

Em 2008, Magalhães e sua equipe publicaram um livro-síntese de suas experiências em Pernambuco, publicação seguida dos primeiros manuais para disseminar a proposta (Magalhães, 2008). Segundo o site do ICE, em 2009 foi realizada uma parceria com a educação profissional na rede estadual do Ceará, e em 2011 a primeira experiência nos Anos Finais do Ensino Fundamental em dez escolas municipais do Rio de Janeiro. Em 2012, foi inaugurada uma parceria com o estado de São Paulo para o Ensino Médio, que depois foi expandida nas redes de ensino estaduais de Goiás, Paraíba e Maranhão. Cabe dizer que no site do ICE são listadas várias outras secretarias estaduais e municipais ao redor do país com as quais o instituto já teve parcerias; porém, não são descritos o teor e o período das atividades, tampouco os lugares em que há parcerias válidas. Ainda assim, é possível identificar o papel desse instituto como ator-chave na disseminação do modelo charter school nas redes de ensino do Brasil.

Em entrevista, Magalhães explicitou que

o empresário tem que perceber o que ele pode fazer para ajudar. É o que chamo de fazer para influir, ou seja, não adianta apenas criticar a educação dizendo que ela está ruim. O empresário tem que pensar também, desenhar algo novo e mostrar que esse modelo funciona (Nascimento, 2015, n.p.).

Fica patente o viés empresarial que orienta a atuação do ICE. É usado o método de gestão Tecnologia Empresarial Socioeducacional (TESE), desdobrado da Tecnologia Empresarial Odebrecht (TEO), baseada no modelo japonês da Gestão de Qualidade Total (GQT). Na transposição para o setor educacional, a TESE aponta referências nos pilares para a educação, elaborados pela equipe de Jacques Delors ao final dos anos 1990, reconhecidos como a agenda escolar para formar o cidadão para a economia capitalista globalizada, defendida pela Unesco, o setor socioeducacional da Organização das Nações Unidas (ONU).

Resumidamente, a TESE propõe adotar instrumentos empresariais - como planos estratégicos, compromissos orientados por metas, resultados, avaliações, incentivos e responsabilização - passíveis de serem replicados em qualquer contexto, como na educação, a fim de melhorar a qualidade do sistema como um todo. Assim, a dinâmica sistematizada para o ambiente escolar se baseia no ciclo vicioso:

Inicia-se a partir da comunidade (cliente).

Líder e liderados, confiando mutuamente, estabelecem parceria - parceiros internos.

Líder (gestor) motiva o investidor social.

Investidor aplica seu capital.

Líder e liderados transformam o investimento em serviço de qualidade.

Os resultados apresentados pela equipe deixam a comunidade satisfeita, que retribui com a parceria e a confiança - parceiros externos.

O investidor, satisfeito com os resultados apresentados, reinveste (Instituto de Corresponsabilidade pela Educação, 2020, p. 9).

Segundo Krawczyk (2014, 2020), a implantação da TESE pode guardar particularidades nos locais em que é aplicada, o que carece de estudos específicos. Porém, são estruturantes os princípios de gestão, proposta pedagógica, formação e perfil docente.

O modelo de gestão se caracteriza pela centralização da atuação do ICE com as secretarias de educação, em uma espécie de pacto no qual o poder público assegura o cumprimento dos objetivos da proposta. A autonomia pedagógica é baixa, e as formas de participação não passam de colaborações esporádicas e passivas, pois o movimento é vertical e requer obediência a decisões tomadas de cima para baixo, sobretudo, pelo gestor que tem o papel de líder do processo - fica claro, desse modo, que essa é uma gestão afastada de relações de poder horizontais e democraticamente construídas. O projeto pedagógico, por sua vez, é definido pelo ICE com base em produtividade, metas e resultados, além de planejamentos estratégicos, atrelados à ideia de qualidade, participação, descentralização e autonomia. A formação estudantil pretende a transposição da linguagem de negócios para a escola, prevendo construir um jovem como empresário de si, por meio de princípios meritocráticos e individualistas, sustentados na teoria de escolha da escola (choice school). Assim, não se trata de uma proposta de educação integral do ser humano nas esferas intelectual, corporal, artística e sociofilosófica, pois o foco é a preparação para o trabalho, na função seja de empregado, seja de consumidor, sem capacidade de entender ou mesmo romper esses papéis.

Quanto ao perfil docente, há um processo seletivo para recrutar professores do quadro efetivo para assumirem cargos comissionados, mas mantendo seu cargo efetivo na outra escola pública, o que permite a remoção da função quando as obrigações não são cumpridas. Há capacitações e avaliações periódicas, com critérios bem claros e que preveem a adequação ao modelo de gestão e pedagógico, bem como a qualidade do trabalho na função, o comportamento no ambiente de trabalho, o comprometimento com o trabalho em equipe e o aprimoramento profissional, auferindo não apenas a manutenção do cargo, mas também gratificações e vantagens salariais.

Conforme Krawczyk (2020), nos EUA, a maior parte dos professores que atuam em charter schools têm menores salários, menos benefícios, falta de estabilidade e alta rotatividade nos locais de trabalho; no geral, são profissionais mais jovens, com menos experiência e qualificação, sendo a maioria formada no Teach for America, programa de curta duração, subsidiado por organizações como a Walton Family. No Brasil, Krawczyk (2020) ressalta que a primeira experiência de formação docente aos moldes do Teach for America se deu por intermédio do Ensina Brasil, criado em 2012, qualificado como organização sem fins lucrativos, e mantido por organizações sociais, como a Fundação Lemann e a Fundação Itaú Social, além de uma série de parceiros técnicos e apoiadores, com o objetivo de vendê-lo como produto para formar lideranças transformadoras da qualidade da educação no país.

Devem-se considerar as repercussões de tal perspectiva formativa escolar na formação e no perfil docente, com a retirada da função das Instituições de Ensino Superior (IES) de formar professores, com o esvaziamento do papel dos governos e do setor público na qualificação da educação, o que possibilitou mais um mecanismo atrativo para a inserção da iniciativa privada de modo reprodutivista no modelo almejado pelo empresariado.

Um importante ator na defesa das charter schools no Brasil a ser destacado é a Fundação Itaú Social (Sardinha, 2013). Braga (2013) mostra a convergência entre a perspectiva charter do Itaú Social na obra de Dias e Guedes (2010) e a atuação do ICE em Pernambuco (Henry Jr., 2011; Magalhães, 2008).

A Fundação Itaú iniciou, em 2009, o Programa Excelência em Gestão Educacional, com o objetivo de promover e apoiar experiências, dentro ou fora do país, em prol da melhoria de resultados educacionais. Em seu site, o Itaú Social mantém um banco de dados sobre estratégias apoiadas, no qual consta o livro de Dias e Guedes (2010, p. 77) sobre as charter schools; nele, é dito que, “por terem mais autonomia, as escolas charter podem se tornar fontes legítimas de ideias para inovação e melhoria do ensino, dando oportunidade de experimentação de algumas estratégias”. É explicitado que esse modelo se apresenta como um campo para atores, especialmente organizações paraestatais, atuarem com mais flexibilidade, alocando recursos humanos e colaborando com inovações escolares.

Vê-se que a estratégia de manter a coisa como pública, mas incliná-la ao mercado vem sendo impulsionada no Brasil por meio das charter schools, voltadas ao Ensino Médio nas redes dos estados de São Paulo, Goiás e Rio Grande do Sul.

A rede de São Paulo começou a implantar em 2011 a proposta no Ensino Médio, no contexto do Programa de Ensino Médio Inovador (PROEMI), lançado em 2009 pelo governo federal (Krawczyk, 2014). Com isso, conforme Bengnozzi (2016, p. 94), em texto oficial do que foi chamado de Programa Educação - Compromisso de São Paulo, no sítio da SEE/SP, em 15/10/11, foram citadas

O programa Educação - Compromisso de São Paulo teve também apoio e envolvimento de diversas organizações e instituições, como Fundação Natura, Fundação Victor Civita, Fundação Lemann, MSC Participações, Instituto Unibanco, Comunidade Educativa Cedac, Instituto Hedging-Griffo, Fundação Itaú Social, Itaú BBA, Iguatemi, Santander, Tellus, Parceiros da Educação, Fundação Educar DPaschoal, Fundação Bradesco, Instituto de Corresponsabilidade pela Educação (ICE), Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (CENPEC), Instituto Península, Instituto Arymax, e da consultoria internacional McKinsey & Company.

Já no estado de GO em 2012, também no contexto do Proemi, foi firmada parceria com o ICE, tornando-o responsável por implantá-lo (Alves & Alves, 2014), e foi também estabelecida parceria com o Programa Jovem do Futuro, do Instituto Unibanco, para orientar o projeto pedagógico. Aqui, cabe destacar que em 2008 o Itaú e o Unibanco se fundiram, consolidando-se como Itaú Unibanco S.A. A rede de GO previu aprofundar as charter schools , a partir de 2016, após visita aos EUA da secretária estadual da educação Raquel Teixeira, membra cativa do movimento empresarial nacional Todos pela Educação (TPE) (Goiás Agora, 2016). Houve um edital para selecionar a entidade para cogerir 23 escolas da região de Anápolis, em contrato de 3 anos, ao custo de R$ 1 milhão mensal (Martins, 2016); porém, a iniciativa foi interrompida diante de críticas e greve do magistério, sob o argumento, principalmente, do alto custo em prol do setor privado e não da rede pública. No caso do RS, a Gaúcha ZH (Chagas, 2019) anunciou o interesse de adotar o formato charter school, que, certamente, influiu na contratação para o cargo de secretária de educação, em 2021, de Raquel Teixeira, a qual havia sido secretária em GO e atuado na proposição das charter schools.

Tais dados evidenciam a proposta e as experiências das charter schools no Brasil, apontando para sua disseminação por meio de atores privados na educação.

Rede política das charter schools no Brasil e implicações educacionais

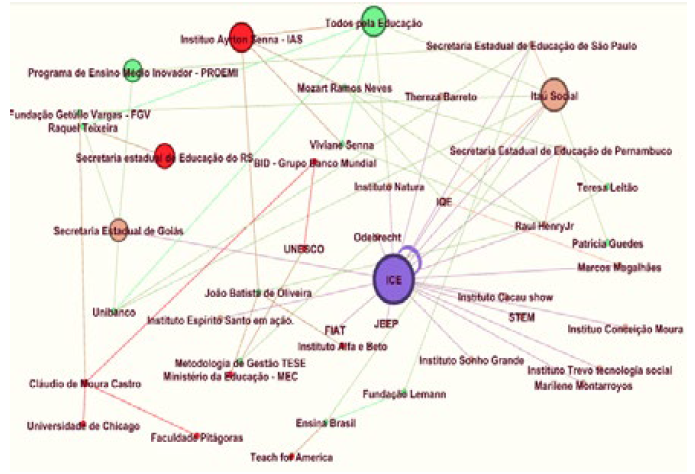

Com base em Fontdevila, Verger e Avelar (2019), podem-se aferir movimentos e influências na construção da rede política das charter schools no Brasil (Gráfico 1).

(1) Mobilização do conhecimento. Campo primordial de atuação para tornar a educação cada vez mais estruturada por evidências científicas, a produção e a disseminação de conhecimento em publicações, livros, relatórios e banco de ideias avançam na forma de think tanks para permitir às OS influenciarem as políticas governamentais e ganharem aceitação pública. Sua atuação pode se apresentar de forma muito variada, mas os think tanks pró-mercado têm, de modo geral, em comum o trabalho sem fins lucrativos, a neutralidade e o não comprometimento ideológico do conhecimento produzido, a não filiação partidária e a busca por construir soluções replicáveis e universais para a educação (Caetano & Mendes, 2020).

Fonte: Elaborado pela autora com base no programa Gephi 9.2 (2021).

Gráfico 1 - Rede política do movimento de charter schools no Brasil

Na rede política das charter schools no Brasil, é destaque a atuação da Fundação Itaú como think tank, através da produção de materiais e de cartilhas, bem como de forte marketing sobre cases de sucesso e resultados, para a aceitação dessa solução. Não obstante, observa-se a circulação de ideias com a formação de intelectuais para promover as charter schools nas pesquisas de Henry Jr. (2011), Silva (2018) e Valentim (2016) - as duas últimas produzidas, respectivamente, no Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper) e na Fundação Getúlio Vargas (FGV), dois importantes think tanks pró-mercado no Brasil (Caetano & Mendes, 2020; Casimiro, 2020).

(2) Redes políticas, estruturas que podem se manifestar em duas formas.

(2.1) Espaços informais, como encontros, eventos, reuniões ou outros momentos, nos quais relacionamentos, trocas e oportunidades são viabilizados. Ao longo desse estudo, evidenciaram-se vários encontros, reuniões e mesmo espaços informais (mas muito importantes na mediação de relações). Avelar, Nikita e Ball (2018) examinaram um encontro realizado na cidade de São Paulo, em 2015, organizado pelo Instituto Unibanco e pelo jornal Folha de S.Paulo, com suporte do Insper e participação de membros de governos, secretários de educação, atores internacionais - Banco Mundial e Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Os pesquisadores consideraram o evento como um espaço de ação da filantropia pró-lucro na educação brasileira, com análises do êxito, por exemplo, de Goiás, com a “privatização da gestão escolar segundo o modelo das escolas charter americanas” (Avelar, Nikita & Ball, 2018, p. 63).

(2.2) Alianças entre sujeitos ligados por objetivos comuns, mas que atuam complementando uns aos outros em áreas em que têm expertise e know-how. No Gráfico 1, vê-se que o protagonismo da rede é do ICE. Dados no site do Instituto de Corresponsabilidade pela Educação (2020) indicam o investimento financeiro das empresas Fiat e Jeep, além de outras organizações sociais. Há parceria estratégica com o Instituto Natura para expandir as charter schools no Ensino Médio, e com o Instituto Sonho Grande no Ensino Fundamental. Para celebrar PPP com os governos, existem parcerias técnicas com o Instituto Qualidade no Ensino (IQE), organização nacional sem fins lucrativos, criada por Mozart Neves e Marcos Magalhães, mantida com o apoio de empresas, e com o grupo Stem, grupo internacional subsidiário do World Fund for Education.

Também Henry Jr. (2011) elucida essa questão, em sua dissertação, com base em sua experiência como secretário de educação de Pernambuco, em 2001, ao entrevistar nove sujeitos, intencionalmente escolhidos por sua importância para o movimento nacional charter school(Sardinha, 2013). Três eram integrantes do ICE: o presidente Marcos Magalhães, a diretora pedagógica Thereza Barreto e a de gestão Marilene Montarroyos, que ratificam o protagonismo do ICE. Também foram entrevistados a deputada Teresa Leitão, figura política que acompanhou de perto a experiência charter em Pernambuco, e o economista Cláudio de Moura Castro, que atuou como professor da FGV e da Faculdade Pitágoras e tem relações com a Universidade de Chicago, um dos grandes centros de promoção dos ideais liberais no mundo, e também foi conselheiro do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), setor do Grupo Banco Mundial que é um dos maiores atores multilaterais com agenda voltada à privatização da educação. Além desses, houve mais cinco entrevistados, como Mozart Neves, considerado uma das pessoas mais influentes no país, que criou o IQE, parceiro técnico do ICE, com Marcos Magalhães, atuou como secretário de educação em Pernambuco entre 2003-2006, quando participou das experiências charter por lá, e foi membro do Conselho Nacional de Educação (CNE) entre 2005-2014, função que retomou em 2018 e manteve até 2022 e que o permite incidir em muitos espaços políticos. Também foram entrevistados: Viviane Senna, irmã do piloto Ayrton Senna, presidente do Instituto Ayrton Senna (IAS), figura influente na mídia e nas políticas educacionais de forma geral; João Batista de Oliveira, secretário do Ministério da Educação (MEC) em 1995 e mantenedor do Instituto Alfa e Beto, que oferta soluções educacionais; Patrícia Guedes, consultora do Itaú Social e integrante da elaboração da obra do instituto sobre as charter schools. Ademais, cabe destacar que todos esses cinco sujeitos apresentam relações orgânicas com o movimento empresarial TPE e com o IAS, que são dois destacados atores no processo de privatização da educação brasileira.

(3) Apoio à base. A partir desse campo de ação, lobbies estratégicos são organizados para pressionar e persuadir a opinião pública a favor de seus interesses. Exemplo possível no âmbito das charter schools é o seguinte:

Fundação Gates e outros doadores conectados com Gates generosamente financiaram com um total de $ 8,32 milhões o Yes On 1240, campanha organizada pela Washington Coalition for Public Charter Schools, para convencer os cidadãos do estado da capital Washington a votarem a favor da Charter Schools Initiative (I-1240). Esse valor, que representou cerca de 80% do orçamento total da campanha, foi a chave para explicar por que, depois de perder três plebiscitos anteriores, os resultados do quarto referendo aprovaram a Charter Schools Initiative para se tornar lei estadual em dezembro de 2012 (Fontdevila, Verger & Avelar, 2019, p. 8).

No Brasil, ainda que não existam políticas específicas para charter schools, há leis que desde 1990 reconhecem as PPP e qualificam as OS para atuar na educação pública. A partir disso, ramificam-se em nível local e regional diversas legislações e iniciativas para OS prestarem serviços educacionais, constituindo uma rede política, ilustrada no Gráfico 1, envolvendo políticas educacionais (Proemi), governos (MEC e CNE), organizações nacionais e de fora do país (Banco Mundial e OCDE) etc.

(4) O patrocínio de experiências-piloto. É um campo de ação no qual os atores privados são muito ativos em repassar investimentos. “Parte de seu financiamento filantrópico vai para o apoio a iniciativas e experiências educacionais como as charter schools, com o objetivo de demonstrar a eficácia de sua abordagem de reforma educacional, bem como para incentivar os governos a ampliá-la” (Fontdevila, Verger & Avelar, 2019, p. 9). Nesse estudo, um exemplo é a Fundação Itaú Social, que se dedica a detectar boas práticas de gestão e disseminá-las por meio de diferentes estratégias de marketing. O Instituto Natura é outro ator nesse escopo, quando se nota, em seu site oficial, o destaque dado ao modelo charter como proposta para o Ensino Médio no país. Também a partir das informações no site do Instituto de Corresponsabilidade pela Educação (2020), podem ser consideradas as ações dos institutos Sonho Grande, Conceição Moura, Cacau Show, Trevo Tecnologia Social e Espírito Santo em Ação, compilados como grupos que se dedicam a investir financeiramente nas ações do ICE mais do que a criar e promover iniciativas próprias, para aumentar seu status e disseminar suas marcas, numa experiência bem-sucedida e com aceitação social.

Enfim, notam-se variadas relações e formas de influência política do setor privado. As estruturas políticas constituídas permitem espaços para novas maneiras de privatização, via responsabilização, meritocracia e matizes de público estatal e público não estatal da educação pública (Freitas, 2011). Entretanto, percebe-se que o fato de muitas organizações não terem, diretamente, fins lucrativos diretos não significa que seus membros e subcontratados não aufiram rendimentos. Circula muito dinheiro, com farta doação de corporações empresariais e/ou acesso a recursos públicos, com deduções de impostos ou outros benefícios, o que constrói uma teia poderosa para difundir a ideologia do mercado. Como destaca Harvey (2008), trata-se de um projeto maior para invadir espaços locais e inculcar os modos de ser, estar e pensar o mundo.

As charter schools implicam na criação de diferentes tipos e propostas. A partir delas, perde-se a noção de sistema público, cuja qualidade e igualdade educacional devem ser asseguradas a todos, com a desigualdade expressando um aspecto social que pode e deve ser enfrentado. Na perspectiva charter, a disparidade se impõe antes mesmo da entrada na escola, desde a concorrência por vagas de alunos e suas famílias pela escola que possa garantir mais chances de sucesso (public choice) até a concorrência das escolas por prestígio social, para serem consideradas as melhores e as que formam os melhores alunos.

Concorda-se com Freitas (2011), quando diz que é preciso reconhecer que os EUA, em 20 anos, da abertura a novos atores ao afastamento do Estado pela adoção das charter schools, destruiu seu sistema público de ensino. Um resumo elaborado por Gawryszewski, Motta e Putzke (2017) aponta alguns aspectos sobre as charter schools:

O tamanho das turmas é frequentemente maior do que em escolas públicas, e há uma redução de serviços extras oferecidos às famílias, como alimentação escolar, transporte e reforço escolar. Como estratégia para a redução de custos, também são incitados diferentes tipos e modelos de charter, incluindo virtuais/online, que são disseminados e ampliados, supostamente, por serem capazes de oferecer mais oportunidades de aprendizado ao aluno.

O investimento se centra na compra de currículos apoiados em apostilas voltadas ao “sucesso” pré-determinado por avaliações de larga escala, o que mascara o debate sobre outros fatores que interferem nos resultados educacionais, como a necessidade de gastos com infraestrutura, condições físicas e condições de trabalho adequadas para os professores atuarem e, em consequência, conseguirem enfrentar o fracasso escolar estudantil. Há reflexos desse processo no cerceamento da liberdade para o professor inovar e acionar estratégias pedagógicas e profissionais a partir dos conhecimentos pedagógicos que domina;

Tendem a ser incitados comportamentos de competição, pela forte regulação do trabalho docente por metas e indicadores, gerando concorrência entre professores, escolas e redes e diminuindo a profissionalidade do professor como sujeito detentor de um corpus de saberes e qualificação para organizar e elaborar o processo educacional; ademais, também são tencionados comportamentos antiéticos, como burlas e fraudes, que, algumas vezes, são acionadas para atingir bons resultados, e há bônus concedidos para quem os atinge, ou mesmo exposições públicas na mídia e na comunidade acerca dos bons/maus resultados obtidos;

Identificam-se elementos sobre as organizações que dirigem as charter schools estadunidenses sequer respeitarem as legislações vigentes no país, de modo a maximizar seus ganhos por meio de violações de toda ordem. Pululam acusações de que tais corporações realizam práticas ilícitas a fim de romper tais barreiras, como: criação de organizações sem fins lucrativos de fachada para administrar o capital obtido com a gestão escolar, aluguel de imóveis que seriam destinados para criar escolas, fraude nos exames de desempenho, desvio de recursos e intimidação contra professores que sinalizam se sindicalizar, entre outras ações;

Há a legitimação de uma série de tantas outras entidades para atuar em áreas específicas, como prestando serviços e vendendo produtos, via consultorias de sistemas de gestão para gerar bons resultados, execução de metodologias de ensino eficazes, currículos e sistemas de avaliação padronizados e replicáveis, ou mesmo contratação de professores etc.

Assim, veem-se implicações sensíveis na escola e na educação pública.

Considerações finais

Este estudo visou a analisar o modelo charter school e sua disseminação no Brasil. Para isso, primeiramente, levantaram-se pesquisas sobre o tema, e desse processo se constituíram três categorias analíticas sobre a charter school no Brasil: a origem do modelo charter schools no país; a proposta educacional e experiências nas redes de ensino; e os atores e redes políticas formadas. Para aprofundar a análise, no segundo momento, foi usado o método de etnografia de redes e fontes online em sites oficiais, mídia digital, eventos etc.

Os resultados evidenciaram que as charter schools se sustentam na ideia de flexibilizar o Estado, o que ganhou espaço nos EUA e daí em diante se popularizou como solução para problemas educacionais. No Brasil, pode-se notar que as charter schools são um tema ainda recente em estudos e iniciativas, que precisam ser adensados quanto aos fins e propósitos desse modelo.

A rede estadual de Pernambuco foi a que inaugurou as charter schools, ao desenvolvê-las através do ICE e das PPP com as redes de ensino. A proposta charter traduz processos de empresariamento da educação e de governança, adotados como símbolos de modernização. A disseminação das charter schools nos EUA e no Brasil evidencia grandes corporações empresariais assumindo lugar de destaque, com um discurso de filantropia pela sua qualificação como OS, considerando as escolas como campos para lucrarem, seja via dinheiro público direto, seja via venda de produtos e serviços. Tal modelo culmina na submissão de um projeto de gestão pública e de fatores que constituem a relação educativa a uma lógica privada, tecnicista, descomplexificadora e objetivável do ato educacional. A complexidade educativa, como processo social de formação do ser humano, é fragmentada de modo a formar para o trabalho e o consumo. O modelo de trabalho e formação docente segue essa mesma linha, sem maior debate sobre os fins e propósitos da educação. Inclusive, explicitaram-se empresas que oferecem serviços para formar esse tipo de professor, com viés competitivo e reprodutivista.

Se, por um lado, nas charter schools o patrimônio público se mantém, por outro, as escolas se tornam geridas por entidades que ficam fora da gerência do Estado e que, com isso, não apresentam compromissos populares, conforme se viu nos casos do Ensino Médio em redes estaduais de GO, SP e RS. Não se vê também esse compromisso na formação e no recrutamento de professores (Sistema Aprende Brasil), na gestão educacional (TESE) etc. As análises apontam para a atuação de entes privados (com o ICE e o Itaú Social liderando); destarte, empresários, empresas, sujeitos individuais, políticos e outros atores assumem o perfil de empreendedores nacionais, locais ou multinacionais e dão suporte à expansão de estratégias que vão desde a produção de conhecimento na forma de think tanks - inclusive com cursos de formação acadêmica de intelectuais disseminadores das propostas - até relações constituídas em eventos, encontros e momentos pontuais para estabelecer vínculos e novas parcerias, ou redes mais duradouras, nas quais diversos sujeitos se conjugam por um mesmo fim e ideário, o apoio a experiências de sucesso e à base, com poder de persuasão e muito dinheiro envolvido.