Introdução

Um modelo comum de aula em nossas escolas, do ensino fundamental ao superior, é aquele centrado no professor, na qual temos dezenas de alunos, ouvindo e copiando conteúdos que, concebidos como “verdades absolutas”, vão sendo “torrencialmente lançado da cátedra” pelo mestre (TRIGUEIRO, 1968, p. 230), sem que haja a preocupação de articulá-los com o logos do aluno, sem que seja necessária sua participação ativa, pois o ritmo, a sequência e a complexidade dos conteúdos, enfim, tudo é determinado pelo discurso docente, cabendo ao aluno a tarefa de armazenar, tanto quanto possível, os conhecimentos que lhe são transmitidos e que depois serão cobrados na prova. Tendo sua atividade restringida à cópia, à reprodução, à repetição da fala do professor, em sua ânsia de se lembrar do que o mestre disse para, em seguida, repetir em sua cópia, o aluno é solicitado a desenvolver sua memória, mas não sua capacidade de redigir e de pensar.

Os conteúdos, em geral, são aqueles acumulados culturalmente pelo homem. São apresentados, na maioria das vezes, como saberes já feitos, não tendo quase nada a ver com a realidade concreta do aluno que, reduzido a um ser passivo, não consegue relacionar o que está aprendendo com o que já sabe e muito menos problematizar, à luz de sua realidade, de seu mundo, de suas questões, tais saberes que lhe são apresentados como prontos e acabados. O aluno os capta e os memoriza. Mas como não se vê com clareza que os conteúdos estudados foram elaborados visando à solução de problemas concretos, que eles são resultado de uma determinada situação cultural e histórica, isto é, que não surgiram do nada, consequentemente, eles não são revitalizados diante da nova situação histórica (aquela em que se encontram aluno e professor), para serem úteis na reflexão de problemas deste novo desdobramento da realidade. Segue daí que o professor acaba transmitindo conteúdos ultrapassados, os quais o aluno é obrigado a memorizar, mas que em nada lhe servem para a compreensão e transformação de seu tempo e de seu mundo, visto que não foram recriados à luz deles. Logo, o conhecimento, que deveria servir como instrumento para o desvelamento e transformação da realidade, acaba servindo apenas para aumentar o amontoado de coisas inúteis que o aluno precisa suportar na escola.

O que vemos, portanto, é uma alienação por parte do professor em relação àquilo que faz, não dominando o sentido do que ensina e justificando sua atitude a partir de fatores extrínsecos, tais como: “é exigência da direção”, “é matéria do Enem” ou, como se ouve muito no ensino superior, “precisamos cumprir o programa”. O programa, aliás, como alerta-nos Vasconcellos (1994), é uma justificativa muito usada pelo professor. Geralmente, o argumento é que o programa é extenso e tem que ser cumprido. Por isso, não há tempo a perder com a problematização dos conteúdos, com uma educação mais significativa, que contribua para formar seres livres para uma sociedade aberta, formar indivíduos que tenham consciência de si mesmos e do mundo, inseridos num projeto social, contribuindo qualitativamente para a melhoria cultural e material da vida humana. Assim, em nome desse tempo que não se pode perder, visto que existe um programa que deve ser cumprido, uma vez mais, como afirma Freire (1971, p. 53), “o que se faz é perder tempo, alienando-se uma juventude com um tipo de pensamento formalista, com narrações quase sempre exclusivamente verbalistas. Narrações cujo conteúdo deve ser passivamente recebido e memorizado para depois ser repetido”.

1. As críticas à aula expositiva e a necessidade do diálogo

Mas se este modelo de aula apresenta tantas lacunas, por que é tão utilizado nas escolas, desde o ensino fundamental até o ensino superior? Será que é porque, como ironiza Alain (1978, p. 103): os mestres gostam de discorrer e os alunos gostam muito de escutar? Os professores adoram explicar e os alunos amam o mestre explicador? É o artifício da preguiça? Mas quanto a isto, o próprio filósofo adverte-nos: “ninguém se instrui escutando, é lendo que recebemos a instrução”. Ainda segundo o filósofo, não aprendemos a escrever e a pensar ouvindo alguém que fala e pensa bem. “É preciso tentar, fazer, refazer, até que o ofício entre como se diz” (ALAIN, 1978, p. 91). Existe ainda outra possibilidade: este tipo de aula é tão usado em razão do baixo custo que requer? Nele, giz, apagador e quadro é tudo o que se precisa para comportar dezenas de alunos em sala de aula, ouvindo e copiando conteúdos que, concebidos como verdades absolutas ou saberes já feitos, vão sendo repetidos, ano após ano, pelo professor.

O professor, acomodado, cansado ou ingênuo, não percebe que com suas “verdades” ditadas e distanciadas da realidade, não contribui em nada para a produção e/ou aquisição de um conhecimento que sirva como instrumento de compreensão dos problemas de nossa realidade; não vê que promove uma ação educativa que, além de alienada e abstrata, já que não tem suas raízes afundadas no solo da situação em que se insere, é também alienante e ideológica, à medida que afasta o educando que a ela se submete de sua própria situação, afastando-o assim de si mesmo, visto que sua situação é parte constitutiva daquilo que ele é. Isto acaba sendo útil para quem está no poder, pois, dentro da lógica política excludente e marginalizante de nossa sociedade, inserida num modelo econômico de dependência por relação ao primeiro mundo, não precisamos de “cérebros pensantes” envolvidos com os problemas de nosso país, mas “de quadros servis à lógica do capital internacional” (VASCONCELLOS, 1994, p. 26). A função da escola, neste contexto, não é a de promover a apropriação cultural, mas a de domesticar os futuros trabalhadores, contando, para tanto, com as aulas nos moldes que estamos criticando.

Além do mais, o modelo de aula pautado pela exposição oral não leva em consideração uma série de outros fatores, tais como: o aluno é um ser concreto, que já traz uma bagagem cultural. E, ainda, o conhecimento acontece através da relação do educando com o objeto e não pela ação do professor, ou seja, o trabalho do professor não pode caminhar no sentido de levar o aluno à imitação, do faça como eu, é preciso mudar para faça comigo, colocando o aluno em diálogo com o pensamento, com a cultura presente nas obras, nas práticas sociais, sendo o papel do professor mais o de um mediador, que o de um transmissor ou repassador do conhecimento (CHAUÍ, 1980).

Diante deste modelo, uma questão que se coloca é, portanto, a seguinte: qual a tarefa básica do professor? Cumprir o programa e transmitir o conteúdo ou propiciar a aprendizagem? Esta questão passa, antes de tudo, pela postura do professor diante da sociedade, pela maneira como ele entende o seu papel social, pois a metodologia que é utilizada por ele está vinculada a uma concepção de educação e de sociedade, à sua postura, enquanto cidadão, frente ao mundo: “educar para quê?” é uma questão que precede a “educar como?”. A pergunta pelo sentido ou pela finalidade da educação vem antes da questão metodológica, pois, como alerta-nos Paviani (1990, p. 76), “a orientação que se dá à educação pode modificar as condições do povo, pode libertá-lo da ignorância e das diversas formas de dependência como, também, pode dominá-lo e aliená-lo cada vez mais.” Não basta à escola ministrar um saber como instrução, transmitindo-o numa estrutura hierárquica e autoritária, pois isto pode até suprimir o analfabetismo, mas não o despotismo: instrui-se o rebanho que continuará sendo rebanho (REBOUL, 1988).

Daí, a necessidade de reconhecermos a não-neutralidade do ato educativo. Caso contrário, como se ajudará o educando a tornar-se indivíduo ativo e criador, capaz de olhar o mundo como um horizonte de possibilidades para a sua promoção humana e social? Como exigir um cidadão e um profissional criativo, se a escola com suas tendências autoritárias não respeita a capacidade de originalidade dos alunos?

Não há dúvidas de que é preciso ensinar o educando a pensar e a conhecer. Contudo, para isto, tem-se que considerar que ninguém aprende a pensar e a conhecer pelo simples fato de ouvir ou de adquirir informações de alguém que pensa e conhece por ele ou no lugar dele. Neste modelo de aula, entendida como este verbo que jorra da cátedra, sem se preocupar em se articular com o verbo do aluno, o que presenciamos é um “esforço unilateral” que é mais verbosidade, tagarelice estilizada, do que propriamente um verbo, demonstrando, com isso, apenas, que não há confiança na criatividade do estudante (TRIGUEIRO, 1968, p. 230) e tampouco em sua inteligência. O importante não é que o professor deixe de falar em sala de aula, mas que faça de sua fala, uma fala dialógica, isto é, aberta ao logos do aluno.

Trata-se, deste modo, de atribuir ao aluno o direito de se colocar no diálogo, ultrapassando este modelo tradicional de comunicação pedagógica entre professor e aluno, tão comum em nossas salas de aula: este que se produz “entre o indutor e o induzido, o rico e o pobre, o ato e a potência o informado e o desinformado” (TRIGUEIRO, 1968, p. 226), enfim, entre o professor que, supostamente, sabe, por isso, fala e ensina e o aluno que não sabe, por isso, deve se calar e aprender. O erro desta visão costumeira está em não admitirmos que o aluno tenha seu logos, que “é válido por si mesmo, não por simples complacência, demagógica ou paternalística”, e que “só a partir deste se pode engrenar a sua comunicação verdadeira com o logos do mestre” (TRIGUEIRO, 1968, p. 226). O erro desta visão é não admitir, em sala de aula, a igualdade das inteligências, da qual tanto nos fala Rancière (2002). Daí a eterna necessidade do tão querido mestre explicador, aquele que dá tudo muito bem mastigado ao aluno. É assim, que quase imperceptivelmente, professores e alunos constroem o mundo no qual passam a morar e do qual dificilmente podem sair: o mundo dos explicadores, o país dos embrutecidos.

Neste país, continuando com Rancière (2002), sob a égide do duplo argumento de que há dois tipos de seres humanos, os superiores e os inferiores, a explicação estabelece seu próprio apartheid pedagógico, segregando, os sábios, maduros, capazes e inteligentes de um lado, e os ignorantes, imaturos, incapazes e burros do outro. E o mais sórdido, nesta divisão, é que os explicadores amarram aqueles que inferiorizam “pelo mais sólido dos laços ao país do embrutecimento: a consciência de sua superioridade.” (RANCIÈRE, 1968, p. 42). Superiores e inferiores, ambos atados à “crença na desigualdade” (RANCIÈRE, 1968, p. 66) e à “paixão” (RANCIÈRE, 1968, p. 115) por ela, edificam o sólido mundo hierarquizado das relações humanas, no qual ninguém é tão superior que não encontre alguém acima de si para rebaixá-lo, ou tão inferior que não haja ninguém abaixo de si, para ser desprezado.

Voltando às reflexões do professor Trigueiro (1968), e admitindo a igualdade das inteligências defendida por Rancière (2002), o que precisamos é, de acordo com o mestre brasileiro (1968), encontrar “o modo de captar o logos: do aluno pelo professor, e deste por aquele” (TRIGUEIRO, 2002, p. 226). Assim, estaremos fazendo da aula “uma conversatio entre dois logos”, na qual um propõe, o outro acolhe, entre eles, “o tempo da germinação”; na sequência, ao responder à proposta, “a resposta será a recusa, pela proposição de outro verbo, ou a adesão, na qual o verbo de quem a recebeu integra” ao seu próprio verbo, enriquecendo-o, a partir do “verbo de quem deu” (TRIGUEIRO, 2002, p. 230).

2. Um conceito de diálogo e as condições para sua existência

Numa palavra, o que é preciso, de fato, é fazer da aula um lugar de e para o diálogo. Mas o que é um diálogo e o que o torna possível? É no sentido destas questões que caminharemos, agora, mostrando que o diálogo, lugar privilegiado de nosso encontro com o outro, é coisa rara. Esta raridade, como veremos, deve-se à dificuldade de criarmos e mantermos as condições nas quais possamos vivenciá-lo. Esta é a ideia que, doravante, desdobraremos, enfatizando especialmente a relação entre diálogo e diferença. Nossa intenção é mostrar que o diálogo, quando acontece, produz a diferença. Mas comecemos pela tentativa de saber o que é um diálogo. Para isto recorremos a Heidegger (1973, p. 49) que, numa definição sucinta e precisa, diz-nos que o diálogo consiste, “evidentemente, no fato de falarmos uns com os outros sobre alguma coisa”. À luz desta assertiva vejamos que condições o tornam possível.

2.1 O poder-falar e o poder-escutar

A primeira condição que a citação de Heidegger parece nos apontar é o fato de as partes envolvidas num diálogo poderem falar. Mas que significa poder-falar? Entendamo-nos, primeiramente, quanto ao falar. Dentre os vários sentidos deste termo, um dos mais corriqueiros é aquele pelo qual ele significa expressar-se ou exprimir-se por meio de palavras. Falar significa também fazer-se compreender e tem como sinônimos: revelar, indicar, manifestar, exprimir-se ou expressar-se. Podemos, assim, ampliar o sentido de falar, como exprimir-se por meio de palavras, para o sentido de fazer-se compreender, expressar-se. É nesta perspectiva que, por exemplo, dizemos que os mudos falam por gestos, são capazes de falar com as mãos, isto é, têm a capacidade de se fazerem compreender através da linguagem dos sinais. Falar, nestes termos, quer dizer, então, exatamente isto: articular e comunicar uma mensagem que tenha significado para outrem, independente do recurso usado para dar corpo à mensagem.

Mas no poder-falar, qual o sentido do termo poder? Aqui, propomos dois. Poder como ter a capacidade de se fazer compreender, ter a potência de fazer-se entender não só por palavras, mas por qualquer outro veículo capaz de dar corpo ao que queremos significar. O primeiro sentido do poder é, portanto, aquele do poder como potência ou capacidade de comunicar uma mensagem significativa. Mas a este sentido é preciso acrescentar outro, sem o qual o poder-falar permanece incompleto como condição para a existência do diálogo. Trata-se, agora, de compreender o poder como ter o direito de falar, de expressar-se, de fazer-se compreender.

Se ao poder, como potência, não se acrescenta o poder como direito, o diálogo persiste barrado. É o que vemos, por exemplo, na sala de aula em que apenas o professor faz uso de seu poder-falar, mas não dá direito de voz ao aluno, embora este também possa ou tenha capacidade de falar. Este outro ao qual negamos o direito de dispor de seu poder de falar se reedita, para além da sala de aula, sob várias figuras em nossa sociedade: a criança, o idoso, o louco, a mulher, o negro, o índio, o imigrante, o operário são apenas algumas delas. Embora todas possam falar, nem sempre têm o direito à fala. Em tais casos, na ausência do poder como direito negado, o caminho é a busca de imposição da fala como potência. Trata-se, aqui, de ver o direito à voz não como um dom, algo que nos é dado, mas como uma conquista, algo pelo qual precisamos lutar.

Contudo, nas situações em que exercemos nosso direito à fala e o outro não reconhece nossa capacidade de falar, o diálogo se encontra igualmente barrado; porque, embora o outro não possa me negar o direito, há sempre a possibilidade de ele negar minha capacidade. Assim, tenho o direito de falar, mas o outro não acredita que eu seja capaz de falar algo que faça sentido. Mais uma vez, abrem-se aqui inúmeras cenas de impossibilidade do diálogo em nosso cotidiano. Os professores, os pais, os patrões, os políticos, os adultos, os jovens podem não negar o direito à fala, respectivamente, aos alunos, filhos, empregados, eleitores, às crianças e aos idosos; mas não admitem que eles possam dizer algo significativo.

Logo, para que o diálogo exista, ao poder-falar é preciso corresponder o poder-escutar. Só o poder-falar não basta para que o diálogo se torne possível. De nada adianta alguém poder-falar sem que possa ser ouvido. Assim, além do poder-falar, precisamos acrescentar ainda, como condição para a experiência do diálogo, o poder-escutar não apenas no sentido de ter a capacidade de acolher a fala do outro, de apreender seu sentido; mas, sobretudo, de querer que o outro fale, de ter vontade de escutar sua fala, mesmo que seja para discordar dela.

O poder-falar e o poder-escutar são, portanto, duas condições para a experiência do diálogo. Mas existem outras? Ora, tais poderes precisam pertencer a alguém. Ao voltarmos à definição de Heidegger, vemos que pertencem, conjuntamente, a “uns” e “outros”. Encontramos, assim, mais duas condições necessárias para vivenciarmos o diálogo. “Uns” e “outros” devem ser compreendidos e reconhecidos aqui como polos de logos diferentes ou fontes distintas de expressão do mundo, mas não, necessariamente, antagônicas. Vejamos, portanto, daqui por diante, para a existência do diálogo, a importância de “uns” e “outros” se reconhecerem como alter-ego.

2.2 O diálogo e o reconhecimento recíproco entre uns e outros

Para tratarmos desta questão, tomamos como referência as reflexões desenvolvidas por Merleau-Ponty (1969, 1960), especialmente, no capítulo “A percepção de outrem e o diálogo” de sua obra póstuma, A prosa do mundo (1969); e em seu famoso ensaio sobre Husserl, “O filósofo e sua sombra”, publicado na coletânea de trabalhos do filósofo, Signos (1960). Nestes textos, veremos que o filósofo desenvolve o problema da alteridade, aquém do nível das consciências e da rivalidade entre elas, no plano de nossa vida perceptiva e do mundo sensível. É nesta ordem, abaixo da ordem do pensamento, que o outro começa a existir para mim, isto é, no plano de nossa abertura para o mundo, onde “as coisas entreabertas diante de mim têm, em sua espessura, como fornecer ‘estados de consciência’ a mais de um sujeito sensível” (Merleau-Ponty, 1969, p. 215). É aí que, para o fenomenólogo, o outro se faz presente sem que, para isso, seja preciso instaurar a guerra das consciências.

Não é, portanto, na frontalidade típica da consciência, que só tem diante de si objetos e reduz tudo ao ponto de vista do observador, que se desvela a presença do outro como alter-ego. Nesta perspectiva, sob o olhar da consciência, nossa relação com o outro não escapa do esquema sujeito-objeto, objeto-sujeito; pois, colocando-me como sujeito, objetifico o outro que, por sua vez, colocando-se como sujeito me objetifica. Nossos olhares, ao se cruzarem, transformam-se no olhar de Medusa. A mulher que, na mitologia grega, transformava em pedra quem fixava seu olhar, passa a ser cada um de nós. Sob este olhar é impossível compreender a existência do outro como alter-ego, uma vez que ele reifica tudo aquilo que a ele se expõe.

Para Merleau-Ponty (1960), o outro jamais aparece diante de mim como um objeto. Sua dimensão é em particular aquela da lateralidade dos corpos a serem descobertos como sensíveis-sencientes. Antes mesmo de qualquer palavra ser dita entre eu e o outro, nossos corpos já nos apresentam, na singularidade de nossos traços fisionômicos, na textura de nossa pele, em nosso jeito peculiar de gesticular e de se mover no mundo, etc. É pelo corpo que, inicialmente, entramos em contato com o outro. E o caminho para compreender que, possivelmente, exista o outro começa no aprendizado do próprio corpo como coisa senciente. Aprendido isto, estamos preparados para compreender que haja outros corpos como o meu e, “possivelmente, outros homens” (MERLEAU-PONTY, 1960, p. 212).

Em A prosa do mundo, o outro surge, primeiramente, como um desdobramento de mim, uma réplica de mim mesmo: vejo que o outro vê ou percebe o mundo em torno dele como eu o percebo em torno de mim. Este homem que observo dormindo e que, subitamente, desperta; enquanto dormia, era coisa entre as coisas em meu campo perceptivo, mas eis que ele “abre os olhos, faz um gesto em direção ao seu chapéu caído do lado e o pega para se proteger do sol.” (MERLEAU-PONTY, 1969, p. 189). Aquilo, que agora mesmo aparecia em meu campo perceptivo como uma coisa, começa a ver e a se mover em direção às coisas que o rodeia.

“Como posso ver alguma coisa que se põe ver?”, indaga Merleau-Ponty (1969, p. 187). Assim: enquanto sujeito percipiente, apreendo o corpo do outro como coisa percebida, mas, ao mesmo tempo, o coloco também, à medida que ele se mostra como tal, como percipiente. “Desde o primeiro momento em que usei meu corpo para explorar o mundo, soube que esta relação corporal ao mundo podia ser generalizada” (MERLEAU-PONTY, 1969, p. 190). Entre o sol que queima meu rosto e o gesto daquele homem que dele se protege com o chapéu, um laço, entre ele, eu e o sol que nos queima a face, “é atado sem que eu tenha necessidade de decidir nada”; não posso duvidar que o sol que o queima é o mesmo que queima a mim, que o mundo que ele percebe é o mesmo que eu percebo (MERLEAU-PONTY, 1969, p. 189). Neste circuito estesiológico, o outro se insere na juntura do mundo e de mim mesmo e a capacidade que percebo em mim de sentir o mundo e me sentir se difunde e a vejo também lá naquele homem que se protege do sol com o seu chapéu.

O sentir se manifesta, assim, como uma dimensão comum originária na qual se radica o nexo entre o mundo, eu e o outro enquanto corpos sencientes. A relação corporal que tenho com o mundo se generaliza e a universalidade e a transitividade do sentir sustentam minha identificação com o outro, fazendo da corporeidade uma significação transferível que “torna possível uma ‘situação comum’, e finalmente a percepção de outro nós-mesmos” (MERLEAU-PONTY, 1969, p. 194). O outro surge, assim, “como uma réplica de mim mesmo, um duplo errante” (MERLEAU-PONTY, 1969, p. 186), ao mesmo tempo, próximo e distante, descentrando a perspectiva que tinha sobre o mundo. Agora não sou o único a ver o mundo, vejo que aquele homem ali também o vê. Ele “me destitui de minha posição central.” (MERLEAU-PONTY, 1969, p. 187).

Ao passarmos para “O filósofo e sua sombra”, o aprendizado do próprio corpo como sensível-senciente se mostra, também, como aquilo que nos abre para a existência do outro. De fato, o corpo é coisa material. Logo, ocupa lugar no espaço. Mas, ele é também uma coisa capaz de sentir outras coisas e, com tanto mais razão, capaz de sentir a si mesmo. O que atestamos, por exemplo, quando uma de nossas mãos toca a outra. Há aí, por parte do corpo, uma apreensão de si por si, ele “se torna sujeito: sente-se”; mas, ao mesmo tempo, é “um sujeito que ocupa lugar no espaço” (MERLEAU-PONTY, 1965, p. 107), é um pedaço de extensão íntimo a si mesmo. Nesta perspectiva, do corpo como “coisa que sente” (MERLEAU-PONTY, 1965, p. 108), a coisa faz parte daquilo mesmo que é meu corpo e é como se o próprio “espaço pusesse a conhecer a si mesmo” (MERLEAU-PONTY, 1965, 1995, p. 261).

Há, portanto, entre o corpo e as coisas uma relação de co-presença em que, presente a si mesmo, ele está também às coisas e vice-versa, o que nos permite ver que esta “coisa-senciente”, este “sujeito-objeto” tem uma relação consigo que faz dele “o vinculum entre eu e as coisas” (MERLEAU-PONTY, 1960, p. 210). É o corpo que conduz o sujeito ao mundo ou às coisas, é pelo corpo que ele habita ou frequenta o mundo, tudo o que está para ele, todo pensamento ou conhecimento que possa ter, vive deste fato inaugural que eu, como “este animal de percepções e de movimentos que se chama corpo”, senti (MERLEAU-PONTY, 1960, p. 211).

Mas se as coisas não existem para o sujeito sem a frequentação do corpo, se, antes de serem coisas dadas a um sujeito que as conhece, elas são dadas a um corpo que as sente, como é que o outro aparece e começa a existir para mim? Ao retomarmos as célebres descrições das mãos que se tocam em “O filósofo e sua sombra”, veremos que minha mão direita, ao tocar a esquerda, apreende-a como coisa física, mas como ambas coexistem num mesmo corpo senciente, a relação pode se inverter e a mão esquerda começar a sentir a direita. Ora, algo semelhante acontece quando aperto a mão de outro homem. Sua mão direita substitui a minha esquerda como tocada e apreendo-a como coisa física, mas uma coisa que, ao mesmo tempo, também me toca, logo a mão do outro se faz co-presente à minha mão direita; mas, desta feita, elas não me aparecem como mãos que coexistem num mesmo corpo, mas como órgãos de um mesmo tipo de corporeidade (coisa que sente) comum a mim e ao outro.

De início, o que percebo, de modo imediato, sensorial e carnal, é outra sensibilidade, é somente depois, secundariamente, que percebo o outro como “um outro homem e um outro pensamento” (MERLEAU-PONTY, 1960, p. 213). Como afirma pensador francês, citando as Ideias II de Husserl: “Que nele, naquele homem ali, surja um ‘eu penso’, isto é, um fato da natureza (Naturfaktum) fundado sobre o corpo” (MERLEAU-PONTY, 1960, p. 213). A intersubjetividade, portanto, surge fundada na intercorporeidade. Como alter-ego, o outro se manifesta para nós, primeiramente, como Eu-sinto e, só depois, como Eu-penso. É, portanto, no plano da percepção que o enigma da existência do outro se resolve; é aí, abaixo da ordem do pensamento, no plano do mundo sensível, que o outro, originariamente, surge para mim como corpo percebido e percipiente.

Ao ver o outro e ao saber-me visto por ele, a visada implicada nesta visão do outro será sempre uma visada co-implicada no quiasma videntevisível, tocante-tocado. O outro surge, antes de tudo, como aquele que me vê e que me toca, impossível de ser objetificado, porque é ele que, primordialmente, me torna visível. Nesta medida, como afirma Merleau-Ponty (1985), na bela expressão de Olho e o espírito, “o homem é espelho para o homem” (MERLEAU-PONTY, 1985, p. 34) e, “sou - na sentença de Rosati (2009, p. 66) - feito dos outros”. A partir daí, não sou mais o ser universal do espaço, torno-me um ser localizado, situado no mundo pelo meu corpo que, daí por diante, verei sempre de um ponto de vista, de um tempo e lugar determinados. Meu olhar não é mais o único titular em sua visão do mundo. O outro me tira desde lugar e o faz, justamente, como espelho de meu ser, ou seja, como alter-ego.

Vemos, portanto, que, se o reconhecimento do outro se dá, primeiramente, pautado pela semelhança, se ele é verdadeiramente outro, “é preciso que em certo momento eu seja surpreendido, desorientado, e que nós nos encontremos, não mais no que tínhamos de semelhança, mas no que temos de diferente” (MERLEAU-PONTY, 1969, p. 198), o que engendra uma transformação tanto em mim quanto no outro; pois “a percepção de um verdadeiro alter-ego supõe que seu discurso (...) tenha o poder (...) de nos abrir para outro sentido (...), uma nova situação de conhecimento” (MERLEAU-PONTY, 1969, p. 199) de mim mesmo, do outro e do mundo. É assim que o diálogo tem o poder de nos lançar em direção a significações que, antes dele, não possuíamos.

Portanto, para que o diálogo se torne possível é preciso que o outro, ao mesmo tempo, seja igual a mim, isto é, um outro-EU, mas diferente de mim, isto é, um OUTRO-eu. Por outras palavras, o outro precisa ser reconhecido, ao mesmo tempo, como idêntico a mim; mas também como, realmente, uma alteridade, diferente de mim. Se for apenas idêntico a mim, não há diálogo, falamos a mesma coisa e o que temos é um monólogo a dois. Se for completamente diferente de mim, também não há diálogo, mas puro estranhamento, sem a base comum do EU que permite a identificação entre nós. O diálogo exige o reconhecimento entre “uns” e “outros” tanto como identidade quanto como diferença. Quando afirmo o outro como idêntico a mim, ou seja, também como Ego ou Sujeito, sou destituído de minha posição central, não sou mais o único a poder-falar; pois o outro também pode fazê-lo; mas, ao reconhecê-lo como diferente de mim, sei que não dirá a mesma coisa que eu, pois não vê o mundo do mesmo lugar do qual o vejo. Nossos pontos de vista, portanto, podem se divergir, mas também podem se convergir e até se conflitarem.

2.3 O diálogo: o consenso, o dissenso, o conflito

O diálogo pode resultar no dissenso, no consenso e no conflito. Nos dois primeiros, ele é sempre uma experiência formativa para aqueles que o vivenciam. Mas no conflito não há diálogo; nele, o que temos é a guerra, um quer eliminar o outro, aniquilar seu logos ou seu discurso, silenciar sua voz. Contudo, são bons frutos do diálogo o consenso e o dissenso; e ambos nos modificam, nos diferenciam.

Quanto ao consenso, ele nos conduz ao encontro do outro e à compreensão de seu ponto de vista. É formativo e nos modifica, porque nele aprofundo e amplio minhas ideias com aquilo que acolho ou recebo do outro. Nele, saímos ambos transformados, diferentes do que éramos antes do diálogo. Mas como é possível este encontro de mundos ou de pontos de vista, uma vez que, de fato, cada um de nós possui seu mundo privado que não é experienciado por outrem do mesmo modo que eu? Ainda à luz de Merleau-Ponty (1945), embora esses mundos privados sejam mundos apenas para seus membros titulares, considerando o circuito estesiológico, do qual falamos acima, na simultaneidade de nossos olhares para o mundo comum a nós dois, e a partir deste sensível que ninguém tem a posse exclusiva e que tem a propriedade de se difundir, as cores e os relevos de minha paisagem não são mais absolutamente inacessíveis ao outro; pois, para que ele tenha deles, não uma imagem, ideia ou representação, “mas como que a experiência iminente”, (MERLEAU-PONTY, 1964, p. 187) basta que eu a contemple e fale dela a ele. Com isto, “graças à operação concordante de seu corpo e do meu, o que vejo passa para ele”, nossas paisagens se cruzam, “o verde individual da pradaria sob meus olhos invade sua visão sem deixar a minha” e, assim, “reconheço em meu verde o seu verde, como o aduaneiro, subitamente, reconhece no passageiro o homem do qual a descrição lhe foi dada” (MERLEAU-PONTY, 1964, p. 187).

A fala prolonga e transforma minha “relação muda com outrem” (MERLEAU-PONTY, 1969, p. 193). E, aqui, “entre eu como fala e o outro como fala, ou mais geralmente eu como expressão e outrem como expressão, não há mais esta alternativa que faz da relação das consciências uma rivalidade” (MERLEAU-PONTY, 1969, p. 200). O sensível que partilhamos (RANCIÈRE, 2000) também pode ser compartilhado e, em vez de encontrarmos dois sujeitos, rivais um do outro, cada qual elaborando sua visão sobre o mundo, deparamo-nos, antes, com um “relevo” (MERLEAU-PONTY, 1964, p. 323-322) vivo, dinâmico e, assim como eu (também um “relevo”), “pego no circuito que o liga ao mundo (...) e, por aí, também no circuito que o liga a nós” e que não é outra coisa senão esta “visibilidade anônima”, “visão geral” (MERLEAU-PONTY, 1964, p. 187-188) que habita a ambos, remetendo-os a essa propriedade primordial que pertence ao sensível de “estando aqui e agora, irradiar por toda parte e para sempre, de, sendo indivíduo, também ser dimensão e universal”.

Quanto ao dissenso, ele também nos modifica e diferencia, pois nele conheço melhor minhas posições ou meus pontos de vista, à medida que busco esclarecê-los, para que se tornem mais nítidas as diferenças entre o que estou dizendo e o que o outro diz. Experiência difícil de ser vivida e com a qual estamos pouco acostumados, a dissidência possibilita o exercício e o aprofundamento das diferenças, sem que isso conduza ao conflito. Diante dos discursos ou práticas imperialistas, totalitaristas e homogeneizantes em sala de aula, na família, na política, na economia, na religião, nas ciências, a dissidência abre espaço para a possibilidade de outros modos de ver e de viver. Institui espaços de liberdade ou de diferença vivenciados, exatamente, como “o cuidado de se mover em direção a esta diferença” (LAIGNEL-LAVASTINE, 1998, p. 92).

Diante de todo sentido, que se pretende como único, a dissidência se apoia, primeiramente, “sobre o reconhecimento que o sentido é sempre algo problemático” e, em seguida, “sobre a vontade (...) de sustentar esta problematicidade até o fim” (LAIGNEL-LAVASTINE, 1998, p. 81). Retornam aqui personagens de nosso cotidiano, máscaras que usamos no dia-a-dia, cada qual com seu duplo: professores e alunos, pais e filhos, patrões e empregados, políticos e eleitores, adultos e crianças, jovens e idosos, homens e mulheres, dentre tantas outras figuras que povoam nossas vidas e das quais testemunhamos, quando não somos nós mesmos estas figuras, a facilidade do conflito entre elas e a dificuldade de construção do dissenso na liberdade da diferença ou do consenso sem que haja submissão.

Logo, o diálogo, quando acontece, resultando no consenso ou no dissenso, sempre amplia nossa visão de mundo, de nós mesmos e dos outros; pois o consenso soma os pontos de vista, ao passo que o dissenso os multiplica. Contudo, o conflito, à medida que requer a anulação de um deles, os diminui.

2.4 O diálogo e o laço comum

Esclarecida a relação de reconhecimento recíproco que precisa haver entre “uns” e “outros” para a existência do diálogo, que pode resultar no consenso, dissenso ou conflito, agora, podemos estabelecer que, ao “poder-falar” de “uns” deve corresponder o “poder-escutar” de “outros” e vice-versa. Sem essa permuta entre “poder-falar” e “poder-escutar” entre “uns” e “outros” não é possível haver diálogo.

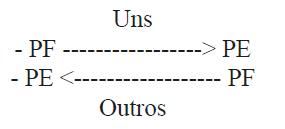

Num suposto diálogo entre as duplas de figuras ou personagens que elencamos em parágrafos anteriores, se apenas um fala enquanto o outro apenas escuta, não haverá realmente diálogo; porque, como vimos, para que ele exista, é preciso que ambos os lados possam falar e possam escutar uns aos outros, reciprocamente. Portanto, no diálogo, o que “uns” falam é escutado por “outros”, que ao falarem também serão ouvidos. O diálogo pressupõe esta permuta do Poder-Falar (PF) e do Poder-Escutar (PE) entre Uns e Outros. Já temos, portanto, quatro condições para a experiência do diálogo que, esquematicamente, podem ser apresentadas assim:

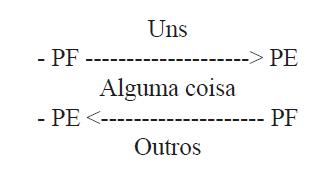

Mas neste esquema falta ainda uma condição, sem a qual o “diálogo” não é possível. Para que ele exista é preciso que uns e outros possam se falar e possam se escutar reciprocamente. Mas o que falta aqui? Voltando a definição do diálogo como “o fato de falarmos uns com os outros sobre alguma coisa” (HEIDEGGER, 1973, p. 49), podemos ver que o que falta no esquema é “alguma coisa”, ou seja, o assunto, o laço ou o sensível comum a partir do qual se estabelecerá o diálogo. Este sensível é o mundo compartilhado no qual podemos nos encontrar. Pode ser não importa o que, desde que haja entre as partes envolvidas as condições que estabelecemos até agora. Podemos, finalmente, completar o esquema das condições para a experiência do diálogo:

Considerações finais

Ao chegarmos ao fim deste texto, se admitirmos as condições apresentadas acima como necessárias para vivenciarmos o diálogo, ao refletirmos sobre as máscaras que usamos ou sobre as funções que exercemos na tessitura complexa e cotidiana de nosso ser com os outros no mundo, talvez, tenhamos que reconhecer: o diálogo é coisa rara em nossas vidas, inclusive, aquela como professores coexistindo com nossos alunos neste lugar tão peculiar que é a sala de aula. Lugar múltiplo, repleto de singularidades, às vezes, enfadonho, triste e opressor; mas tantas outras, estimulante, alegre e libertador. Lugar em que, como professores e alunos, passamos boa parte de nossas vidas.

Sala de aula, lugar de embrutecimento, mundo dos explicadores e da escada infinita na qual uma inteligência está sempre acima e abaixo de outras; mas também lugar de emancipação, que para ser alcançada no diálogo requer a firme decisão de cada um pensar em si como semelhante a qualquer outro, aferrando-se à opinião que ninguém é mais ou menos inteligente que ninguém, que todas as inteligências são iguais, que o professor não é nem mais, nem menos inteligente do que qualquer um de seus alunos. Ele pode, portanto, descer da cátedra ou do pedestal, do qual vê seus alunos de cima para baixo, e ir para o meio deles, passar da relação vertical e hierarquizada para a horizontal das inteligências iguais, assumindo o risco de verificar esta igualdade, procurando formas, recursos, maneiras de praticá-la, sem ceder à preguiça diante do vertiginoso trabalho que esta tarefa requer. Ceder à preguiça é voltar para a explicação. “Sabemos, de fato, - afirma Rancière (2002, p. 163) - que a explicação é obra da preguiça.” Portanto, coragem, a emancipação requer coragem e trabalho, ela obra da labuta.

Sala de aula, lugar de encontros e desencontros, de entendimentos e desentendimentos, do conflito que subtrai, mas também do consenso que soma e dissenso que multiplica. Ambos, consenso e dissenso difíceis de serem sustentados diante da facilidade de recorremos ao conflito, mas também diante da fragilidade dos dois. O consenso pode se desfazer “tantas vezes quantas se abrem mundos singulares de comunidade, mundos de desentendimento e de dissensão.” (RANCIÈRE, 1996, p. 70). E o mesmo pode ser dito da dissidência, que também pode passar da multiplicação que ela engendra, para a soma do consenso, aberto pelas possibilidades de entendimento, de construção de mundos comuns. Num caso como no outro, o que é preciso considerar é que só chegamos a eles recusando o conflito e a guerra que lhe acompanham, e estabelecendo-os sob a reserva de um argumento novo ou de outro ponto de vista que nos faça transitar do consenso à dissidência e vice-versa. Ambos existem, portanto, no diálogo em sala de aula (e em todo lugar) sempre sob a marca da provisoriedade e da instabilidade.

Na partilha do sensível, cabe às partes envolvidas no diálogo, encarar sem restrição a pluralidade dos sentidos, para além de toda idealização que pretenda aprisioná-lo em suas construções. Como fala aberta ao sensível e que se deixa construir por ele, a conversa dialógica em sala de aula não dá lugar à síntese definitiva, que se estabelece em tese absoluta. Contudo, ela não rejeita “a ideia da superação que reúne”, rejeita a superação que não deixa restos, a superação abstrata, aquela que recupera tudo; pois, para ela “no pensamento (...) como na vida, só conhecemos superações concretas, parciais, atravancadas de sobrevivências, sobrecarregadas de déficits” (MERLEAU-PONTY, 1964, p. 129). É nestes termos que, para concluir este texto, propomos pensar o diálogo sob o registro de uma “dialética sem síntese” derradeira, ou sempre com a síntese aberta, é a “dialética em dois tempos” (TILLIETTE, 1993, p. 374) que o autor de O visível e o invisível nomeia como “hiperdialética” (TILLIETTE, 1993, p. 129). Sala de aula, enfim, lugar do diálogo hiperdiáletico.