Introdução

Desde tempos imemoriais, o homem busca compreender e agir sobre o mundo que o cerca. Para isso, utiliza diversas formas de explorar o meio em que vive, buscando sempre uma explicação para os fenômenos, sejam eles naturais ou não, para construir narrativas sobre a vida em sociedade e suas formas de relações sociais. Uma dessas maneiras tem por base a atenção a elementos que podem parecer insignificantes, irrelevantes, mas que carregam informações essenciais, posto que existiram em determinados momentos da história da existência humana. Esses elementos são chamados de indícios, isto é, rastros que podem ser fiados para construção da história dos homens em sociedade.

Na relação com suas fontes, o historiador reatualiza este gesto inaugural de humanidade fundado na atribuição de sentido às coisas, de modo a transformá-las em pistas. Para tanto, cria noções, definições e conceitos para representá-los e torná-los inteligíveis. Sendo assim, coube à chamada “micro-história” italiana, constituída a partir dos anos de 1970, a sistematização de pesquisas que colocaram em relevo tal relação entre sinais e pistas no fazer historiográfico, especialmente fundamentada nos estudos de Carlo Ginzburg. É através do chamado “paradigma indiciário” que Ginzburg vem propondo e utilizando a urdidura narrativa do pretérito que passa pela semiótica, isto é, pelo estudo atento aos sinais para construir um arcabouço histórico teórico-metodológico para a ciência historiográfica. Assim, o conhecimento histórico poderia atingir a variação das experiências humanas, seus desvios e suas expressões periféricas, em vez de entregar-se aos postulados da universalidade que serve de modelo ao particular.

Na elaboração da pesquisa que deu origem a esse artigo, nos questionamos: como se conceitua o método indiciário com base em Ginzburg (1989)? O que tem sido produzido em história da educação nos programas de pós-graduação do Brasil na área de História e de Educação com fundamentação teórico-metodológica no método indiciário?

Compreende-se que foi exatamente a pluralidade de sujeitos, experiências e fontes suscitada pelo chamado “paradigma indiciário”, em seus possíveis diálogos com a história da educação, que serviu como mote para mobilizar a proposição desse artigo.

As reflexões sobre o fazer história da educação assentam-se no uso do paradigma indiciário, principalmente, por pesquisadores da história da educação no Brasil. Nesse sentido, se busca inventariar as experiências de pesquisa antecedentes para firmar a proposição de que esse é um paradigma teórico-metodológico viável ao historiador da educação.

Então, dialogamos tematicamente perseguindo os seguintes questionamentos: “o que o historiador da educação fabrica quando faz história para desvelar o que tem sido produzido em história da educação nos programas de pós-graduação nacionais de História e Educação com base no método indiciário?” Desse modo, dá-se ênfase, nessa fabricação, aos indícios que foram deixados como rastros por professores, estudantes e instituições no processo de construção do mundo social onde está inserida a educação, compreendida como um fenômeno histórico-cultural no qual é possível o encontro com conexões que foram ocultadas ao longo do tempo e que são sinais para o fazer histórico. Têm-se, assim, que reconhecer que este mundo social pode ser fabricado/narrado pelo historiador da educação quando faz história; por sua capacidade de criar narrativas distintas capazes de mobilizar na produção do texto acadêmico, científico e literário uma história do vivido, do sentido, do experienciado, nas quais as relações sociais se fazem presentes no escrito histórico como registro da vida em sociedade.

A estrutura dessa produção acadêmico-científica se dá, em primeiro momento, com a apresentação introdutória do objetivo e temática central que será discorrida ao longo do texto. Em seguida, apresentamos a metodologia utilizada e breves considerações sobre os estudos acerca do método indiciário em história da educação no Brasil. No terceiro momento, analisamos o conceito de método indiciário e a importância desse para os pesquisadores na área de história da educação no Brasil. No tópico quatro, analisamos o fazer ciência em história da educação utilizando o método indiciário e que acervos e fontes servem aos procedimentos e técnicas usados no método indiciário para fazer história da educação. Por fim, apresentamos as considerações finais.

O método indiciário e sua importância para os pesquisadores na área de história da educação do Brasil

Neste primeiro momento, pretendemos abrir o diálogo com duas perguntas: o que é o paradigma indiciário e como ele se estabelece enquanto método de pesquisa para as ciências humanas? Partimos, pois, dos estudos de Carlo Ginzburg sobre o tema, especialmente no livro: Mitos, emblemas, sinais: morfologia e história com ênfase no capítulo: Sinais: Raízes de um paradigma indiciário (Ginzburg, 1989), no qual o historiador italiano traça uma espécie de genealogia do paradigma indiciário que remete à experiência humana imemorial, à cultura popular e à sua apropriação pelo pensamento científico, sobretudo no século XIX.

Para Ginzburg (1989), o paradigma indiciário emergiu silenciosamente no âmbito das ciências humanas no final do século XIX e encontrou seu modelo privilegiado na semiologia médica. Esse saber - fundado sobre os sinais expressos na individualidade dos corpos, assentado na particularidade dos indícios e em cujos diagnósticos remetem-se, apenas precariamente, aos postulados gerais das ciências biológicas - configura-se de forma oposta ao pensamento universalista presente na ciência galileana, que privilegia o controle de todas as variáveis, valorizando exacerbadamente as estratégias cognitivas e generalizantes em detrimento das demais formas de se chegar ao conhecimento científico.

Provocado pelos fragmentos, indícios e pelos diferentes sinais que desenham para a história uma obra de arte, Ginzburg (1989) considera que as verdades universais promovidas pelo conhecimento inspirado em Galileu eram inaplicáveis nas ciências humanas, face à variabilidade das experiências de seu objeto de estudo. Por isso, recorre ao saber indiciário e semiótico, traçando certa tradição de pensamento que remontaria à Morelli (história da arte), Doyle (literatura policial) e Freud (psicanálise). Todos eles tinham igualmente formação em medicina e eram empenhados em atribuir relevo às evidências periféricas constituintes da realidade pesquisada. Para Ginzburg (1989), estava posta, na produção desses intelectuais, as bases para a constituição de uma certa maneira de produzir ciência, através de indícios.

O método indiciário é entendido, assim, como um paradigma, pois promove uma mudança reflexiva quanto à especialidade e temporalidade das pesquisas históricas, tendo em vista que cria um novo modo de pensar e fazer ciência alicerçada em indícios concretos. Quando adotado, esse método passa a valorizar a micro-história como forma de compreensão dos fenômenos macro, posto que trata de pormenores, de resíduos, de dados marginais que se encontram incrustrados no espaço-tempo macro (Ginzburg, 1989).

O paradigma indiciário pressupõe o “[...] faro, o golpe de vista e a intuição, possibilitando a construção da atividade de pesquisa através de pistas, indícios e sinais” (Simões; Faria Filho, 2012, p. 26). Essa metodologia traz à tona detalhes considerados negligenciáveis e insignificantes para a ciência moderna baseada em regularidades, operando um deslocamento em relação às grandes narrativas universalizantes sem deixar de dialogar com o contexto.

Para Pimentel e Montenegro (2007, p. 188):

[...] o modelo indiciário emerge, trazendo uma importante contribuição na medida em que desvela o não dito, o que não está revelado claramente, com as contradições, pausas, silêncios, lapsos, negações e repetições, e com o relato da história de vida, buscando no passado explicações para o presente e, quem sabe, subsídios para projetar o futuro. Pelos indícios, é possível, tentar entender atitudes, mudanças e mecanismos criados pelos sujeitos como forma de mediação com a realidade.

Para problematizar os deslocamentos metodológicos promovidos pelo paradigma indiciário quanto aos temas, sujeitos e fontes, seguimos as reflexões presentes no estudo mais comentado de Ginzburg (1989) supracitado.Lima (2006, p. 333) nos conta a trajetória deste artigo que aparece como debate em conferência sobre humanidades e pensamento social, realizada em 1977 pela Fundação Rockefeller, e teve versão final quase uma década depois, como parte do livro Mitos, Emblemas e Sinais (Ginzburg, 1989).

No texto de Lima (2006), observa-se a fortuna crítica e controversa, e o autor identifica a emergência do modelo epistemológico semiótico ou indiciário para as ciências humanas entre as décadas de 1870 e 1880. No entanto, a origem dessa relação do conhecimento com os sinais seria muito mais antiga e estaria calcada em um saber venatório e imemorial.

Ao trazer para a cena a questão dos sinais como forma de construção do conhecimento, Ginzburg (1989, p. 157) afirma a história enquanto disciplina indiciária, comparando-a ao saber médico: “[...] o historiador é comparável ao médico, que utiliza os quadros nosográficos para analisar o mal específico de cada doente. E, como o médico, o conhecimento histórico é indireto, indiciário e conjuntural”.

Assim, tal qual o médico em sua clínica, os historiadores em seu ofício não lidam com modelos gerais. O trabalho historiográfico se realiza nas especificidades ou “Deus está no particular”1.

Compreender a importância do método indiciário para os pesquisadores na área de história da educação em um país como Brasil passa pela compreensão acerca do lugar historiográfico que circunscreve a emergência do chamado “paradigma indiciário” e a micro-história italiana.

O historiador inglês Peter Burke define a “micro-história” como um novo “gênero histórico” que emergiu na Itália, durante a década de 1970, em reação a três características da história social praticada naquele período: primeiro, pretendia opor-se a uma história baseada em modelos econômicos que valorizavam o global em detrimento do local. Em segundo, Burke (2008, p.61) ressalta que “[...] a micro-história foi uma reação ao encontro com a antropologia[...] [que oferecia método de estudo oposto aos determinismos social e econômico], [...] permitindo que experiências concretas individuais ou locais, reingressassem na história[...]”. Por fim, a micro-história foi uma reação à desilusão frente às narrativas triunfalistas sobre a chamada civilização ocidental, baseadas na ideia de progresso e modernidade (Burke, 2008, p. 61).

Essa reconfiguração da história, operada a partir do microscópio, passa a considerar as fontes, experiências e lógicas de sujeitos diversos e invisíveis para as narrativas grandiosas ou para os estudos sociais, inspirados nas ciências econômicas. Barros (2007) explica que a micro-história requer uma redução na escala de investigação do historiador, com o objetivo de identificar aspectos outrora não percebidos com uso de outro método de pesquisa.

Sendo assim, “[...] se a realidade é opaca, existem zonas privilegiadas - sinais, indícios que permitem decifrá-la. [...] Essa ideia [...] constitui o ponto essencial do paradigma indiciário [...]” (Ginzburg, 1991, p. 177). Permitir a ampliação de temas, problemas e objetos demarca a importância do método indiciário para a história e, em particular, para a história da educação.

É no sentido de realidade que reside a relevância do método indiciário para a área da história da educação no Brasil, considerando-se que essa história tem sido contada por órgãos oficiais que não dão conta do concreto vivido, das singularidades dos espaços multivariados onde o fenômeno educacional ocorre. Nessa perspectiva, há zonas privilegiadas que dão ênfase para a amplificação de um evento, de um episódio, de uma política, de uma prática e até mesmo de um discurso que o Estado e o governo desejam tornar dominante, instituinte.

Desse modo, o historiador que faz história da educação poderia atuar, tendo como ponto essencial, os sinais e indícios que possibilitassem novos sentidos e significados para o esclarecimento das zonas privilegiadas pela narrativa oficial, em que a ênfase estaria na palavra não dita, no silêncio imposto, nas contradições do discurso, nos sinais periféricos presentes nas fontes, na circularidade cultural, no cotidiano de um sujeito e/ou de vários sujeitos marginalizados, entre outros temas.

No Brasil, país marcado por uma longa tradição historiográfica ligada à “visão palaciana” estatal, fazer história a partir de indícios constitui uma ruptura com esse velho paradigma. No campo da escrita histórica sobre a educação, tal ruptura se faz na ampliação da pesquisa para além dos temas já consagrados aos grandes reformadores, às escolas de pensamento e à história linear das instituições, passando, assim, a considerar aquilo que ainda não foi registrado pela história oficial.

Fazer ciência em história da educação utilizando o método indiciário é uma tarefa que exige uma mudança no modo de pensar e de produzir conhecimentos do pesquisador/historiador. Nesse sentido, é imprescindível que ele consiga seguir sinais e indícios imperceptíveis ao modelo da ciência galileana: esse é o caminho mobilizado pelo chamado método indiciário. Como já evidenciado, quando o historiador constrói sua narrativa, adotando sinais marginais como fontes da realidade pesquisada, ele se encontra imerso em um gesto inaugural da experiência humana, pois:

Por milênios o homem foi caçador. Durante inúmeras perseguições ele aprendeu a reconstruir as formas e movimentos das presas invisíveis pelas pegadas na lama, ramos quebrados, bolotas de esterco, tufos de pêlos, plumas emaranhadas, odores estagnados. Aprendeu a farejar, registrar, interpretar e classificar pistas infinitesimais como fios de barba. Aprendeu a fazer operações mentais complexas com rapidez fulminante, no interior de um denso bosque ou numa clareira cheia de ciladas (Ginzburg, 1989, p. 151).

Um primeiro ponto para Ginzburg (1989) é: o paradigma indiciário não está restrito ao mundo formal das ciências; ele está no mundo da vida com seus conflitos e interesses. Por isso, ao contrário do formalismo científico hegemônico, ele tem raízes imemoriais, se insere nas culturas populares e, sobre ele, a ciência opera em um movimento de apropriação, sobretudo a partir do saber médico.

Essa ciência dos indícios provoca o historiador, em seu ofício, a prestar atenção ao particular e ao não dito para que possa fazer emergir o silenciado na opacidade daquilo que não foi representado ainda. Assim, no trabalho com as fontes, em vez de preocupar-se em organizar um conjunto de material capaz de confirmar suas teses prévias e pressupostos alheios, o historiador deve dar lugar à imprevisibilidade das variações, dando vazão aos elementos que nem sempre confirmam verdades até então aceitas. Essa predisposição ao extremante diverso recusa às explicações causais. Isso custou ao método indiciário a pecha de flertar com o irracionalismo.

Para a atividade do historiador, especialmente aquele dedicado à história da educação, cabe um alerta no uso do método indiciário: sabemos que, para Ginzburg (1989), o micro não pode ser alcançado pelas leis gerais, devendo ser indagado nas suas lógicas inumeráveis. Entretanto, essa conclusão não pressupõe a inexistência de qualquer relação com macro. Em verdade, os registros das experiências particulares estão em diálogo com os contextos em suas singularidades. Portanto, a historiografia através do microscópio não é a escrita sobre ilhas de histórias, desconectadas de outros elementos que compõem o estudo de uma dada realidade.

Essa inversão metodológica da pesquisa, na qual o olhar parte das experiências mais particulares para interrogar o macro, pressupõe um conhecimento vasto acerca do objeto estudado pelo historiador. Suscita, desta forma, a necessidade de uma análise mais profunda sobre os usos do método indiciário pela história da educação a partir de teses e dissertações produzidas no Brasil.

O método indiciário pode contribuir decisivamente para a ampliação dos estudos em educação, ajudando a desvelar as conexões ocultas (Capra, 2002) desse fenômeno social através de diferentes procedimentos, estratégias e técnicas de pesquisa. Para isso, deve-se pensar que a ciência pode se fazer e refazer na própria história, a exemplo de Tu Youyou, pesquisadora chinesa ganhadora do Nobel de Fisiologia/Medicina de 2015, cujas pesquisas para a cura da malária buscaram indícios nos escritos antigos da medicina chinesa.

Considera-se que os acervos e fontes auxiliares aos procedimentos e técnicas usados no método indiciário são diversos, e podem ser: cartas, narrativas orais, bilhetes, registros escolares, documentos jurídicos, jornais, revistas, atas, panfletos, monumentos, quadros, rascunhos, livros, acervos privados e públicos e objetos literários dos mais diversos gêneros, ou seja, quaisquer sinais e rastros deixados pela experiência humana podem se constituir em fontes para o estudo da história.

No caso da pesquisa desenvolvida para a elaboração deste artigo, foram empregadas fontes bibliográficas com a finalidade de conhecer, ainda que de maneira breve, a produção da história da educação com suporte no método indiciário no Brasil, em indícios fragmentados na internet através de diversas revistas científicas, de informações sobre livros publicados e dos registros organizados no catálogo do portal Oasisbr. Assim, se pode ter uma ideia geral do estado da arte, ou do estado do conhecimento da pesquisa em história da educação que emprega o método indiciário. Neste caso em discussão, optou-se pelo trabalho com os estudos registrados na base de dados do Oasisbr.

Ao longo do texto, foi possível indicar a riqueza de materiais historiográficos que são vestígios e rastros dos usos do método indiciário no Brasil. Observa-se que as possibilidades oferecidas aos historiadores da educação por essas fontes são inesgotáveis e, a partir delas, pode-se desvelar narrativas como em um palimpsesto que precisa ser respaldado para mostrar ao fabricante de história da educação como fazer história por meio de sinais e pistas seguindo os fios para mostrar os rastros deixados no passado.

Breves considerações sobre os estudos com uso do método indiciário em história da educação no Brasil

A pesquisa no Oasisbr se deu, em primeiro momento, usando o descritor “método indiciário” com entre aspas duplas. Nesta busca inicial, nos deparamos com um total de 149 trabalhos. Como nosso interesse eram os cursos de pós-graduação da área de história e de educação, aplicamos o filtro “áreas de conhecimento”. Neste, marcamos apenas as opções “história” e “educação”. Após emprego desses filtros, restaram 57 trabalhos, dentre os quais 17 se inserem na área de história e 40 na área de educação. Importa ressaltar que o próprio sistema de busca delimitou os anos de 1997 a 2022 para a pesquisa.

Após esse segundo resultado, foram identificados apenas os trabalhos de história da educação. Para tanto, foi realizada leitura e análise dos títulos, e quando esses não tinham indícios suficientes, eram lidos os resumos e/ou palavras-chaves, quando disponíveis. Após essa aferição, obteve-se o resultado de que entre 2006 e 2021, foram produzidos 29 trabalhos de teses e dissertações nas áreas de educação e história que apresentaram o método indiciário como condutores de suas pesquisas, conforme catálogo do portal Oasisbr. Destaca-se que, desse total, apenas 3 pesquisas ocorreram em programas de pós-graduação em história e o restante (26) advém de programas de pós-graduação da área de educação.

No âmbito das teses e dissertações produzidas sobre história da educação, campo que nos interessa de forma direta, cabe investigar se essas referências refletem usos aprofundados do indiciarismo como método de pesquisa ou se constituem apenas referências diluídas entre outras referências.

Em análise prévia acerca dos trabalhos acadêmicos registrados do portal Oasisbr dedicadas ao estudo da história da educação em diálogo com o paradigma indiciário, verificou-se que os temas e problemas mais recorrentes são os seguintes: instituições de ensino, uso de narrativas orais, história da literatura e leitura, linguagens Imprensa e impressos, religião, formação e prática docente, educação popular, políticas educacionais, mulheres, intelectuais, dentre outros.

Com base nessa análise, foi elaborado o inventário no Quadro 1 e Quadro 2, que identificam os trabalhos produzidos a nível de mestrado e doutorado, os anos e temas.

Quadro 1 Pesquisas com método indiciário em nível de mestrado.

| Ano | Título | Autor | Programa - Instituição | Temas |

| 2006 | Revista Litteraria do Gabinete de Leitura de Maroim (1890-1891): subsídios para a história dos impressos em Sergipe | SILVA, Maria Lúcia Marques Cruz e. | Programa de Pós-graduação em Educação - UFS | Literatura |

| 2006 | As leituras pedagógicas de Sílvio Romero | SOUZA, Cristiane Vitório de. | Programa de Pós-graduação em Educação - UFS | Intelectuais |

| 2006 | educação na imprensa católica: as representações do jornal a defesa sobre a formação da juventude (1961-1969) | SANTOS, Ana Luzia. | Programa de Pós-graduação em Educação - UFS | Religião/ Imprensa |

| 2009 | A educação nos aldeamentos indígenas da Capitania de São Paulo no século XVIII (entre a expulsão jesuíta e as reformas pombalinas) | FERREIRA, Crisney Tritapeppi. | Programa de Pós-graduação em Educação - PUC/SP | Indígenas |

| 2011 | A escola dominical presbiteriana como divulgadora de saberes e práticas pedagógicas religiosas (1909-1928) | BERTINATTI, Nicole. | Programa de Pós-graduação em Educação - Unit/SE | Religião / práticas pedagógicas |

| 2012 | O missionário e intelectual da educação Robert Reid Kalley (1855-1876) | MAZÊO, Priscila Silva. | Programa de Pós-graduação em Educação - Unit/SE | Intelectuais |

| 2013 | Disciplinar, regenerar e punir: os caminhos do menor delinquente sergipano (1891-1927) | COSTA, Katia Regina Lopes. | Programa de Pós-graduação em Educação - UFS | Instituições |

| 2013 | Livros e leitores: saberes e práticas educacionais e religiosas na Coleção Folhetos Evangélicos (1860-1938) | ALMEIDA, Mirianne Santos de. | Programa de Pós-graduação em Educação - Unit/SE | Religião/ Impressos / Leitura |

| 2014 | A Sociedade Bíblica Britânica e estrangeira e a difusão de impressos no Brasil (1818-1839) | BONFIM, Ellen de Souza. | Programa de Pós-graduação em Educação - Unit/SE | Religião/ Impressos |

| 2014 | O Almanaque do Bom Homem Ricardo: práticas educacionais norte-americanas e sua circulação no Brasil oitocentista | SALES, Tamara Regina Reis. | Programa de Pós-graduação em Educação - Unit/SE | Impressos / Representação Cultura |

| 2015 | Dionísio republicano: as festas dos grupos escolares sergipanos e os outros olhares (1911-1930) | SILVA, Degenal de Jesus da. | Programa de Pós-graduação em História - UFS | Festas cívicas / Imprensa |

| 2015 | Os professores primários em Sergipe: rupturas e permanências no ofício docente (1827-1838) | SANTANA, Leyla Menezes de. | Programa de Pós-graduação em Educação - Unit/SE | Docência |

| 2015 | Ilustrações de cartilhas escolares na primeira república (1889-1930): a historiografia da educação no Espírito Santo por entre traços e espaços em branco | CARLOS, Valter Natal Valim. | Programa de Pós-graduação em Educação - UFES | Impressos |

| 2016 | A institucionalização dos concursos gerais para professores de primeiras letras na província sergipana (1832 - 1858) | FERREIRA, AKistenia Elza Santos. | Programa de Pós-graduação em Educação - Unit/SE | Docência |

| 2017 | O ensino profissional do Rio Grande do Norte: indícios da ação do estado de 1908 a 1957 | SILVA, Karla Katielle Oliveira da. | Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional - IFRN | Impressos / Educação Profissional |

| 2018 | O ensino de 2º grau no estado do Rio Grande do Norte: uma história da implantação da Lei nº 5.692/1971 (1971-1996) | CARLOS, Nara Lidiana Silva Dias. | Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional - IFRN | Políticas educacionais/ Educação profissional |

| 2019 | Os indícios do cuidado com o corpo nos inventários judiciais sergipanos (1821-1838) | SANTOS, Rivaldo Rodrigues dos. | Programa de Pós-graduação em Educação - Unit/SE | Corpo |

| 2019 | Circulação de impressos protestantes e a implantação de escolas presbiterianas no Brasil (1818-1884) | OLIVEIRA, Bruna Marques de. | Programa de Pós-graduação em Educação - Unit/SE | Religião/ Impressos |

| 2020 | As viagens pedagógicas de Nestor dos Santos Lima e a educação no Rio Grande do Norte na Primeira República | AZEVEDO, Laís Paula de Medeiros Campos | Programa de Pós-graduação em Educação - UFRN | Intelectuais |

| 2021 | O Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio e a expansão do Ensino Profissional (1909-1930) | LUCAS, Marcelly Kathleen Pereira | Programa de Pós-graduação em Educação - UFRN | Políticas educacionais/ Educação profissional |

Fonte: elaborado pelas autoras (2023).

Quadro 2 Pesquisas com método indiciário em nível de doutorado.

| Ano | Título | Autor | Programa - Instituição | Temas |

| 2007 | A educação da mulher em Lima Barreto (1881 - 1922) | SILVA, Jomar Ricardo da. | Programa de Pós-graduação em Educação - UFRN | Mulheres/ Literatura |

| 2008 | Participação de mulheres na história da escola mista no Pará 1870/1901 | MELO, Clarice Nascimento de. | Programa de Pós-graduação em Educação - UFRN | Docência/ mulheres |

| 2009 | Mãe-esposa e professora: educadoras no final do século XIX | PINHEIRO, Rossana Kess Brito de Souza. | Programa de Pós-graduação em Educação - UFRN | Mulheres |

| 2011 | Cidade e sociabilidades (Príncipe, Rio Grande do Norte no século XIX) | NETA, Olivia Morais de Medeiros. | Programa de Pós-graduação em Educação - UFRN | Cidade |

| 2015 | Poder e relações políticas na educação: o Método Lancaster no ensino público do Espírito Santo (1827 a 1860) | FERREIRA, Dirce Nazaré de Andrade. | Programa de Pós-graduação em História - UFES | Modelos pedagógicos |

| 2016 | Agenor Miranda Rocha: um professor entre dois mundos | BASSO, Jorge Garcia. | Programa de Pós-graduação em Educação - PUC/SP | Trajetória docente |

| 2016 | “Eu cresço com o Minerva e o Brasil cresce também”. o projeto Minerva pela Radiobrás: a experiência em Sergipe (Brasil - 1970 / 1985) | SANTOS, Jose Carlos. | Programa de Pós-graduação em Educação - PUC/RS | Políticas Educacionais / Meios de comunicação |

| 2018 | Manter normal a criança normal e normalizar a desajustada: Arthur Ramos e o serviço de ortofrenia e higiene mental, 1934-1939' | TAMANO, Luana Tieko Omena. | Programa de Pós-graduação em História - USP | Instituições |

| 2019 | O inglês como língua dos negócios: o caso da instrução comercial luso-brasileira (1759-1902) | TELES, Thadeu Vinicius Souza. | Programa de Pós-graduação em Educação - UFS | Instrução / linguagem |

Fonte: elaborado pelas autoras (2023).

Ao analisar os Quadros 1 e 2, pode-se inferir diversos aspectos da pesquisa em história da educação com base no método indiciário, principalmente a diversidade de acervos e fontes. Uma particularidade perceptível é o fato de que a maioria das pesquisas ocorrerem nos programas de pós-graduação em educação. Conforme já destacamos anteriormente, apenas 3 trabalhos foram produzidos em programas de pós-graduação em história, sendo 1 deles em nível de mestrado e os outros dois em doutorado. No que concerne aos programas em educação, identificamos 19 pesquisas em nível de mestrado e 7 em nível de doutorado, totalizando 26 trabalhos.

Outro elemento relevante são as temáticas e amplitude que por elas são abarcadas. Em alguns casos, um mesmo trabalho dissertativo ou doutoral contempla mais de um tema, como pode ser observado nos Quadros 1 e 2. O que chama atenção são os números de pesquisas sobre impressos e religião, nas quais identificamos 6 e 5 trabalhos, respectivamente. Seguindo, têm-se as temáticas mulher e docência, educação profissional, intelectuais e políticas educacionais com 3 trabalhos cada, e a temática sobre instituição com 2 trabalhos. O restante dos assuntos aparece apenas uma vez.

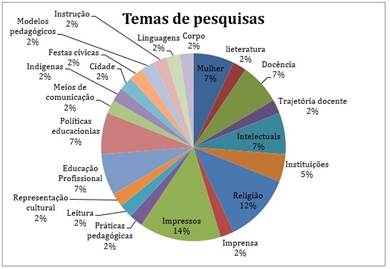

Esse olhar mais minucioso sobre esses aspectos que passariam desapercebidos numa leitura mais aligeirada permitiu a construção do Figura 1, na qual expõe-se os percentuais de todos as temáticas destacadas.

Fonte: elaborado pelas autoras (2023)

Figura 1 Gráfico com os percentuais temáticos dos temas identificados nas pesquisas em história da educação com base no método indiciário.

A Figura 1 expõe que o maior percentual de pesquisas se encontra nas temáticas de impressos, com 14%. Religião vem em segundo lugar, com 12% no total; seguidos de docência, mulher, intelectuais, políticas educacionais e educação profissional, tendo cada um percentual de 7%; na sequência, o tema instituição, com 5%. O restante dos temas apresenta percentual de 2%.

Com base nas análises aqui apresentadas, percebe-se que a pesquisa através de indícios possibilita a ampliação de objetos de estudos em educação, por promover um olhar microscópico sobre diferentes experiências utilizando diferentes fontes, que deixam rastros diversos e, portanto, traçam os passos de múltiplos sujeitos, tais como leitores, prisioneiros, pessoas com deficiência, crianças, migrantes, pessoas negras, entre outros, visualizados na produção acadêmica inventariada nesse trabalho.

Assim, verifica-se que a tarefa imposta pelo paradigma indiciário não é fácil. Ela pressupõe a relação do fragmento com o macro, num processo de circularidade no qual, no movimento histórico, indícios são aportados para a composição de novas histórias. Esse exercício impõe ao historiador da educação, certamente, alguma erudição e muitas leituras sobre o tema e o objeto da pesquisa, bem como sobre os fundamentos do método indiciário.

Reflexões Finais

Ao longo desta exposição, ficou evidenciado o lugar de destaque ocupado pelo trabalho com as fontes em história da educação. No entanto, o paradigma indiciário não privilegia tão somente o campo empírico. Ele se configura como um modelo de explicação que, ao selecionar e organizar os sinais e os indícios, permite fazer emergir conclusões e/ou considerações alicerçadas em determinado referencial teórico. Sendo assim, pode-se afirmar que pressupõe um estudo aprofundado do problema em termos de conhecimentos antecedentes no sentido do fazer histórico no movimento da história no contexto em que esse ocorre. Com base nos dados inferidos ao longo da pesquisa, conclui-se que a produção acadêmico-científica em história da educação nos programas de pós-graduação do Brasil em História e Educação com base no método indiciário não é muito elevada, uma vez que identificamos 29 pesquisas entre 2006 e 2022. Outra constatação é que existe uma constância ao longo dos anos, e apenas no ano de 2008 não foram identificadas pesquisas com uso do método indiciário em história da educação. Em alguns anos, notam-se oscilações, como no caso de 2015, quando houve a produção de quatro trabalhos.

Foi constatado, também, que as possibilidades dos temas de pesquisas são inúmeras, incluindo estudar o cotidiano de uma instituição escolar, o corpo, a mulher, a docência, políticas educacionais, religião, dentre outros.

Por fim, ressalta-se que esse trabalho não tem a pretensão de esgotar as discussões acerca do método indiciário em suas relações com a história da educação no país. Sua finalidade e intencionalidade é constituir-se enquanto ponto de partida para o diálogo acerca do chamado “paradigma indiciário” e as experiências de pesquisa no campo da educação no Brasil, de modo a discutir o conceito, fazer um breve apanhado das experiências de pesquisas e dialogar sobre as perspectivas de pesquisa em história de educação tendo esse paradigma como método, considerando-se a diversidade do contexto histórico brasileiro