A Zoologia é a Biociência ou área da Biologia que estuda os animais em seus diferentes contextos biológicos, como por exemplo as suas relações com o meio ambiente, evolução, morfologia e fisiologia. É fundamental para a compreensão científica do educando sobre os animais que o circundam e o próprio aluno enquanto animal também (AMORIM, 2002)

A história da Educação visa o remonte histórico, de forma crítica, das relações pedagógicas e políticas de determinado tempo, possuindo um caráter descritivo e com ênfase nos processos formais, principalmente em relação ao histórico das disciplinas escolares e seus constituintes (LOMBARDI, 1999; MEN; NEVES, 2007). Logo, enfatiza-se que as disciplinas escolares não se estabelecem de maneira pacífica nos espaços formais de ensino, muito pelo contrário, se apresentam de maneira conflituosa entre a teorização acadêmica junto imposições dos documentos oficiais e demandas sociais (JÚNIOR; GALVÃO, 2005).

Neste artigo, o objetivo é o resgate histórico documental no ensino formal em Zoologia, no contexto de 1837, no primeiro currículo documentado de Zoologia formal no Brasil, até a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e sua versão atualizada (PCN+) do ano de 2002.

Percurso Metodológico

É necessário destacar que, no recorte temporal selecionado, os documentos regimentais posteriores ao ano de 2002, como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), não entraram no escopo do presente artigo. Tais dados, sobre o Ensino de Zoologia na BNCC, também foram analisados por nosso grupo em publicação anterior (AZEVEDO, LEITE; MEIRELLES, 2022).

A primeira etapa metodológica foi a coleta dos documentos para compor o corpus documental da pesquisa histórica. Portarias ministeriais e os documentos legislativos foram encontradas e acessados em sua versão online por meio do site do governo federal de portarias ministeriais. Os demais documentos curriculares do século XIX, XX e XXI foram acessados pelo Colégio Pedro II no Núcleo de documentação e memória (NUDOM-CPII).

Para o estudo dos documentos, fez-se o uso da análise documental, a qual é uma abordagem metodológica amplamente utilizada em pesquisas sobre a história da educação (LUCHESE, 2014). Nesse campo, a análise documental pode ser aplicada em diferentes níveis, desde a análise de documentos históricos e bibliográficos até a análise de fontes orais e visuais. Portanto, no presente artigo, a análise documental foi aplicada nos documentos que foram coletados na etapa metodológica anterior.

Desse modo, De Souza e Giacomoni (2021) apresentam que a análise documental para o resgate histórico educacional, possibilita que o estudo compreenda outros fatores atribuídos aos documentos históricos além do conteúdo em si, como a intenção política e cultural.

Portanto, o processo se desenvolveu a partir das seguintes etapas: levantamento documental do material referente à disciplina de Zoologia para o Ensino Básico, análise documental com a interpretação dos dados, e por fim, o remonte histórico.

Levantamento Documental

No levantamento documental dos séculos XIX, XX e XXI do Ensino formal de Zoologia no Brasil, foram encontrados um total de 21 documentos. Considerando os séculos estabelecidos, dos vinte e um documentos coletados, que se referiam a demandas curriculares por meio de reformas e portarias relacionadas ao Ensino de Zoologia, 10 documentos são do século XIX, 10 documentos do século XX e 1 do século XXI (Quadro 1).

Quadro 1 - Levantamento documental e curricular dos séculos XIX, XX e XXI

| Documento | Importância Histórica na Zoologia | Ano |

|---|---|---|

| Decreto de 2 de dezembro de 1837 | Criação do Colégio Pedro II e sua grade com a Zoologia como disciplina. | 1837 |

| Regulamento nº 8, 13 de janeiro de 1838 | Anexa o quadro de disciplinas junto à sua carga horária. | 1838 |

| Documento das Disciplinas de Pedro II | Explica as disciplinas de Zoologia a serem ministradas. | 1840 |

| Regulamento nº 62 de 1841 | Aumento da duração do curso secundário e duração das cargas horárias. | 1841 |

| Decreto de 17 de fevereiro de 1854 (Reforma Couto Ferraz) | Corte das disciplinas e carga horária dada a crise do Império. | 1854 |

| Reforma nº 2006 de 24 de outubro de 1857 | Mudança da oferta de disciplinas por séries. | 1857 |

| Programa de Disciplinas do colégio Imperial de Pedro II | Insere a disciplina de Zoologia para as séries finais e reduz a sua carga horária. | 1862 |

| Reforma Benjamin Constant | Atribui novos horários e períodos para a Zoologia, junto ao termo História Natural. | 1885 |

| Regulamento nº 1652, 15 de janeiro de 1894 | Organiza o Roll de disciplinas de acordo com a reforma de Benjamin Constant. | 1894 |

| Decreto nº 3251, 8 de abril de 1899 | Insere a Zoologia e Botânica junto ao termo História Natural. | 1899 |

| Reforma Rocha Vaz | Mantém a Zoologia à disciplina História Natural para o Ensino Básico público. | 1925 |

| Reforma Francisco Campos | Atribui a Zoologia às Ciências Naturais Para o Ensino Básico primário. | 1930 |

| Portaria Junho de 1931 | Criação da Zoologia Elementar para o Colégio Pedro II. | 1931 |

| Reforma Gustavo Capanema | Criação legal do Termo Ciências Naturais para o Ensino secundário (Ginasial). | 1942 |

| Decreto lei nº 3.552 | Criação do Ensino médio e da Disciplina Biologia. | 1959 |

| Biological Science Curriculum Study BSCS (Vol1, Vol 2) 1 ed. | Estabelece a demanda curricular da Zoologia e demais Biociências para o País. | 1960 |

| Lei 5.692/71 | Promove o Ensino de Ciências público para todas as escolas Brasileiras. | 1971 |

| Subsídios para a Implementação da Proposta Curricular de Biologia | Currículo utilizado nos anos 1970 | 1976 |

| Programa Curricular de Ciências e Biologia- Vol 2 Zoologia/ Currículo de Estudos de Biologia (CEB) | Currículo utilizado nos anos 80 dedicado para o Ensino de Zoologia nas escolas. | 1982 |

| Parâmetros Curriculares Nacionais | Currículo nacional aprovado com demandas do Ensino das Disciplinas escolares. | 1998 |

| Parâmetros Curriculares Nacionais + | Currículo nacional aprovado com demandas do Ensino das Disciplinas escolares com reformulações. | 2002 |

Fonte: Os Autores.

Logo após o levantamento e coleta documental, foi realizada a análise documental dos séculos XIX, XX e XXI para o remonte histórico. Durante o processo da etapa da análise e da interpretação dos dados, separou-se os documentos por categorias seculares, sendo estas os séculos XIX, XX e XXI que veremos a seguir:

Século XIX: O Período Oitocentista

No Brasil Império, na primeira metade do século XIX, o ministro do Império Bernardo Pereira de Vasconcelos pelo decreto de 2 de dezembro de 1837, transforma uma antiga instituição seminarista, localizada na cidade do Rio de Janeiro-RJ, em um colégio secundário denominado de Pedro II com as seguintes diretrizes legislativas:

Art. 1. - O Seminário de São Joaquim é convertido em colégio de instrução secundária.

Art. 2 - Este colégio é denominado Colégio de Pedro II.

Art. 3 - Neste colégio serão ensinadas as línguas latina, grega, francesa, inglesa, retórica e os princípios elementares de geografia, história, filosofia, zoologia, mineralogia, álgebra, geometria e astronomia.... (BRASIL, 1837 p. 60 grifo nosso).

A criação do Colégio Imperial de Pedro II, tinha como iniciativa educar a elite burguesa masculina do Brasil, além de modernizar o munícipio da corte como primeiro colégio de Ensino Secundário no país, promovendo a uniformização curricular dos futuros colégios brasileiros que poderiam vir a surgir (VECHIA; LORENZ, 1998).

De acordo com o documento analisado, as imposições legislativas para com a instrução secundária do colégio, a Zoologia aparece como componente curricular, valendo destacar que esta surgiu de forma identitária neste currículo oitocentista. A Biociência foi caracterizada como um estudo dos caracteres e costumes da ciência animal (LORENZ, 2007), sendo descrita nos documentos do Ensino de Zoologia, a seguinte grade curricular:

Zoologia Descritiva: Estudos de agrupamentos animais de acordo com o sistema de classificação vigente

Paleontologia Zoológica: Estudos das formas e diversidade pretérita e suas relações ancestrais com as formas atuais.

Zoologia Geral: Estudo do complexo morfofisiológico dos animais.

Teratologia: Dedicada ao estudo de más formações do corpo animal (chamadas na época de “aberrações”).

Zoologia Filosófica: Estudos de pesquisas promovidas na Europa sobre Zoologia.

A epistemologia seguida sobre o conhecimento Zoológico, estava estritamente ligada às propostas de Cuvier (1789-1832). Foi introduzido no Museu Nacional e nos currículos pelo professor Emilio Joaquim Silva Maia, e continuado pelos demais professores das instituições nas décadas seguintes (CUNHA, 1966). Dado o grande destaque de Cuvier na primeira metade do século XIX, este consta na lista dos personagens históricos gravados no portal do Colégio Pedro II, atualmente. O sistema cuveriano tem seu início na publicação Le Règne Animal (1817), onde todos os animais poderiam ser classificados em 4 grupos existentes, a saber: Vertebrados, Moluscos, Radiados e Articulados (CUVIER, 1817).

Lorenz (2010) discute em seu livro o crescente interesse dos conteúdos de Zoologia, Botânica e Mineralogia para o ensino secundário imperial, resultando em mais uma geração de livros didáticos aprovados pelo império acerca do tema, como Élémens de zoologie, e leçons sur l’anatomie, la physiologie, la classification et les mœrs des animaux de Henri Milne-Edwards e Achille Comté. Entretanto, mesmo sendo a Zoologia e demais Ciências estimadas pelo processo curricular, as disciplinas de cunho clássico-humanístico (latim, grego, retórica, entre outras) se apresentavam mais proeminentes.

O Ensino de Zoologia ocorria no 4° e 5° ano de estudo, proposta promovida pelo então ministro do Império, por Bernardo Pereira de Vasconcelos (BRASIL, 1838). Por sua vez, a proposta de Vasconcelos foi modificada, logo após a maioridade de Pedro II, com a alteração do curso secundário em 7 anos e com a Zoologia sendo ensinada para o quinto ano. Em 1841, observa-se no documento o aumento da carga horária das disciplinas clássico-humanísticas, apresentando uma quantidade de horas dedicadas maior que as técnico-científicas. Physica, Chímica, Zoologia, Botânica, Mineralogia apresentavam cargas horárias de 1 a 3 horas semanais, enquanto Latim, Grego, Alemão, francês e Grammatica Geral apresentavam cargas horárias de 4-5 horas.

No Brasil Império (BRASIL, 1854), a reforma do Ministro Couto Ferraz foi uma intervenção às estruturas constituintes do ensino primário e secundário, além do planejamento de descentralização do ensino secundário do Rio de Janeiro para demais localidades Imperiais. De acordo com o documento analisado, há neste momento (1855), o corte da Zoologia Filosófica dos currículos (BRASIL, 1854; LORENZ, 2007; BEDIAGA, 2017).

A Reforma nº 2006 em seu escopo, traz consigo os conteúdos a serem ensinados a partir de 1857 para o ensino secundário. Chamada de Reforma Marques de Olinda, reorganiza o conteúdo curricular do Colégio Imperial de Pedro II, estabelece diretrizes para futuros colégios de instrução secundária e ratifica o tempo de 7 anos para a conclusão dos estudos secundários (BRASIL, 1857). Foi a primeira tentativa governamental de trazer um currículo unificado para o País. Nesta reforma, a zoologia foi alocada no quarto e quinto ano de estudo para o ensino secundário:

4º anno Latim: versão, themas: inglez; versão, themas; geometria elementar: historia moderna, e contemporanea; chorographia, e historia do Brasil: botanica, e zoologia. 5º anno Latim: versão de autores mais difficeis, themas; inglez: composição, conversa, aperfeiçoamento do estudo da lingoa; trigonometria rectilinea; continuação, e repetição da chorographia e historia do Brasil; physica, e repetição da botanica, e zoologia; grego; allemão, comprehendendo apenas grammatica, versão facil. (Reforma nº 2006, 1857, p.1 grifo nosso).

Compreende-se que a reforma Marques de Olinda de 1857 tomou como base a proposta inicial de Bernardo Pereira de Vasconcelos de 1838. Ao analisar estes documentos, observa-se que as mesmas propostas foram feitas em momentos histórico-curriculares diferentes. Entretanto, a reforma de Marques de Olinda, dita para o quinto ano a “Repetição da Zoologia”.

O termo “Repetição” encontrado no documento curricular de 1857 demonstra a metodologia aplicada para o Ensino de Zoologia no quinto ano secundário. O método de repetição era comum no período, pois acreditava-se que a memorização dos conteúdos por meio da escrita repetida levaria a compreensão total (VALDEMARIN, 2006). Ou seja, o conteúdo de Zoologia era ensinado no quarto ano e no quinto seria revisto por meio da metodologia de repetição.

Em 1885, com as intervenções militares e ligadas ao cenário luta pela independência, o ministro da guerra, Benjamin Constant promove diretrizes sobre o quadro educacional do ensino brasileiro (FRELLER; MADAME, 2019). Sobre a Zoologia, na reforma de Benjamin Constant que culminou em 1890, encontra-se a seguinte diretriz curricular:

2º período: noções de zoologia e botânica (estudo concreto). 2ª cadeira - Meteorologia, mineralogia e geologia (noções): 3 horas. 3ª cadeira - História universal (estudo completo): 5 horas. Desenho e ginástica: 1 hora para cada matéria. (Decreto-Lei Dec. 981/1890. Art 30, p.48).

Pela primeira vez, neste resgate documental, as coleções zoológicas são mencionadas nos documentos curriculares. Chamadas no século XV de “gabinetes de curiosidades” (JANEIRA, 2005), considerando a expansão marítima e políticas europeias, as coleções zoológicas eram utilizadas em museus e em pesquisas zoológicas com a finalidade de estudos sistemáticos e taxonômicos (VASCONCELOS et al., 2017). seguem diretrizes de 1890 no Ensino em Zoologia:

Art. 9º Cada escola primaria terá, além das salas de classe e outras dependencias, sua bibliotheca especial, um museo escolar provido de collecções mineralogicas, botanicas e zoologicas, de instrumentos e de quanto for indispensavel para o ensino concreto, um gymnasio para exercicios physicos, um pateo para jogos e recreios, e um jardim preparado segundo preceitos pedagogicos. (Decreto-Lei Dec. 981/1890. Art 9, p.21 grifo nosso).

O uso do termo das coleções zoológicas como demanda para o ensino básico, pode ter sido uma tentativa em sair do complexo teórico zoológico, e partir para uma abordagem prática para o Ensino de Zoologia.

Ainda em 1890 a reforma de Benjamin Constant promoveu a união das disciplinas, e passou a ser denominada de História Natural com a carga horária de 3 horas semanais. Todavia, em 1898 o conteúdo de Mineralogia foi reunido ao conteúdo de Geologia, enquanto a Zoologia manteve-se junto ao conteúdo de Botânica (BRASIL, 1890).

O último documento analisado do século XIX, é o Decreto nº 3251, de 8 de abril de 1899. No documento, o ensino secundário foi estabelecido para 6 anos e o primário para 5 anos, anulando a reforma Marques de Olinda de 1857. Em seu escopo, dita regras para as escolas ginasiais da época, bem como as disciplinas por período escolar. A Zoologia é inserida junto ao termo “História Natural” e sendo ofertada para o último ano escolar.

No que se refere às diretrizes curriculares para o Ensino de Zoologia, naquele documento, foram encontradas as seguintes demandas:

VIII. A história natural, semelhantemente, será circunscripta, na botânica e na zoologia, ao estudo geral dos orgãos e apparelhos, ao estudo da vida vegetativa e da vida animal, seus phenomenos e propriedades fundamentaes, e consequente systematisação de suas grandes leis, a traços geraes. (Decreto nº3251, 8 de abril de 1899 p.13 grifo nosso).

Podemos observar que o contexto do conteúdo zoológico em 1899 ainda estaria restrito aos caracteres morfofisiológicos e sistemáticos. A filosofia científica mecanicista, que observa o animal como uma máquina biológica, é trazida na Zoologia cuveriana (GONÇALVES, 2009; AZEVEDO;MEIRELLES, 2022). É importante destacar que o mecanicismo de cuvier, a condição externa ao corpo do animal, como o meio ambiente e sua relação com demais seres não são exploradas (CAPONI, 2003). A análise zoológica é funcional e não ambiental na Zoologia cuvieriana, além de ser um conhecimento ligado a esfera acadêmica (LORENZ, 2010).

A zoologia bastante ligada ao conhecimento acadêmico, nos remete a uma discussão entre a disciplina acadêmica e disciplina escolar de Goodson (1995) e Chervel et al (1991). Eles apontam que a disciplina acadêmica é constituída por um conjunto de conhecimentos, habilidades e práticas que são desenvolvidos dentro de uma comunidade acadêmica específica, enquanto a disciplina escolar é uma forma de organizar e transmitir esses conhecimentos para os estudantes.

Goodson (1995) argumenta que a disciplina acadêmica é essencialmente uma forma de cultura que é transmitida aos estudantes através do ensino, da pesquisa e da publicação. Ele argumenta que a disciplina acadêmica é caracterizada pela existência de uma comunidade de praticantes que compartilham uma visão comum do mundo e que se comunicam através de uma linguagem específica. Para Goodson (1995), a disciplina acadêmica é fundamental para a produção de novos conhecimentos e para a formação de uma cultura crítica e reflexiva.

Chervel e colaboradores (1991), por outro lado, enfatizam a importância da disciplina escolar como uma forma de transmitir a disciplina acadêmica aos estudantes. Os autores argumentam que a disciplina escolar é uma forma de organizar e sistematizar os conhecimentos da disciplina acadêmica para torná-los acessíveis aos estudantes. Argumenta-se que a disciplina escolar é fundamental para garantir que os estudantes tenham acesso a um conjunto básico de conhecimentos e habilidades que são necessários para sua formação.

Diante das discussões apresentadas pelos autores, podemos compreender que a Zoologia enquanto disciplina escolar no século XIX teve sua origem ligada ao conhecimento acadêmico. No caso da análise documental, sua origem consta nas produções científicas francesas de Cuvier (LORENZ, 2010).

Século XX: Caminhos Na República

Para o início do século XX, o documento analisado foi a reforma Rocha Vaz (BRASIL, 1925) a qual manteve, para solo nacional, a disciplina História natural no Brasil pós-imperial, com estrutura e organização tal como se apresentava no Colégio Pedro II, no período imperial. Entretanto, na reforma de 1930 realizada por Francisco Campos (BRASIL, 1930), a Zoologia junto à Botânica foram reconhecidas oficialmente como sendo das Ciências Naturais, para a Educação Básica. Para Spiguell e Selles (2013), a reestruturação dos conceitos evolutivos na primeira metade do século XX influenciou a seleção das disciplinas relacionadas às Ciências Naturais.

Os programas curriculares expedidos agora pelo Ministério da Educação e Saúde Pública, a partir da Portaria de junho de 1931 (BRASIL, 1931), abordavam o conteúdo zoológico resumido, não existindo mais as subdivisões observadas do século XIX, sendo reconhecida, nesta primeira metade do século XX, como “Zoologia Elementar” lecionada para a quarta série, atual quinto ano (COLÉGIO PEDRO II, 1934). É importante frisar que o colégio Pedro II continuava a ser a referência curricular para as demais instituições na primeira metade do século XX.

Na análise da portaria de 1931, observa-se que houve a necessidade da atualização da qualidade dos livros didáticos utilizados no ensino em geral, porém, a importação dos livros se tornou proibida dado a crise de 1929 (BRASIL, 1931), acarretando o aumento da produção dos livros didáticos nacionais. A Zoologia foi abordada no livro “História Natural”, para 5ª Série (com 478 páginas, sendo 183 páginas destinadas ao tema Zoologia), de autoria do professor Waldemiro Potsch em 1935.

Duarte (2009) discute a influência da educação científica dos anos de 1930 para a consolidação do termo “Ciências Naturais” nos documentos curriculares. Para a autora, os movimentos de popularização da ciência geraram credibilidade para o novo termo diante do público, adotando-o nas práticas de divulgação científica da época. Diferente da História Natural, as Ciências Naturais não possuíam um caráter estritamente descritivo, e sim, de maior facilidade de divulgação para popularizar o acervo técnico-científico do Museu Nacional do Rio de Janeiro ao público (DUARTE, 2010).

A substituição do termo “História Natural” para “Ciências Naturais”, no currículo, para Duarte (2010) foi uma jogada política, pois demonstrava com maior valor as pesquisas brasileiras para a própria nação, utilizando o termo “Ciências” que denotava experimentação de novas propostas, enquanto o termo “História” apenas condizia a descrição do que já foi descoberto. Poderia esta estratégia estar estritamente ligada aos movimentos nacionalistas do modernismo do início do século XX relatado por Nagle (1929). A mudança legal do termo, é encontrada na reforma de Gustavo Capanema, em 1942, onde é citado no documento as disciplinas a serem ministradas na reforma do ensino secundário, a saber: Português, Latim, Francês e Inglês, Matemática, Ciências Naturais, História Geral, História do Brasil, Geografia Geral e Geografia do Brasil, Artes. A Zoologia passa a ser ministrada nos dois últimos anos escolares junto à Botânica (BRASIL, 1942). Entretanto, a Zoologia ainda na primeira metade do século XX é apresentada, nos currículos, como extremamente tradicionalista usando como base a classificação e uso de termos específicos, refletindo bases estruturantes curriculares provindas da Europa, de acordo com as análises documentares supracitadas.

Na década de 1950, é promulgado o “Ensino Industrial” dispondo sobre a organização escolar e da administração do ensino médio. O termo “Ensino Médio” é utilizado no documento pelo decreto-lei nº 3.552, de 16 de fevereiro de 1959 (BRASIL, 1959). De acordo com a análise do documento, o conteúdo de Zoologia passa a ser ensinado para o Ensino Médio inserido na disciplina “Biologia”, por influências norte-americanas e inglesas sobre o termo Biology, já utilizado nestes países (MENEZES, 1986; KRASILCHIK, 2019).

Os anos 60 são marcados pela continuação das imposições norte americanas, devido à Guerra Fria, sendo trazido como questionamento a formação técnico-científica deficitária da massa. Nos currículos não se tornam diferentes as influências globais, com a importação dos Estado Unidos dos chamados Biological Science Curriculum Study (BSCS), os quais também são analisados neste resgate histórico.

Marandino, Selles e Ferreira (2009) discutem a importância dos BSCS para o Ensino Básico, uma vez que este novo currículo americano estaria mais próximo de uma educação técnico-científica cobrada na época. O conteúdo prático e a experimentação começaram a fazer parte dos currículos escolares públicos brasileiros do século XX.

O processo de tentativa de industrialização dos países americanos e o lançamento do satélite soviético Sputinik atuaram como catalizadores dos processos de instrumentalização do ensino de ciências nos anos de 1960 para países sul-americanos, determinando o uso e o instrumentalismo científico como fonte de um sucesso social para o crescimento da mão de obra especializada, marcando o BSCS como o maior currículo pós-Sputinik desenvolvido (AZEVEDO, 2015).

Os documentos curriculares analisados são os primeiros norteadores completos do século XX, uma vez que os documentos anteriores apenas apresentavam reformas e decretos para o ensino básico, enquanto agora teria um currículo descrevendo o que se era reconhecido como Zoologia para o século destinado para o Ensino. Os BSCS eram chamados de “Livro Verde” e “Livro Azul” dada a cor de sua capa. As edições foram reformuladas no exterior, entretanto, apresentou-se, em solo nacional, como edição única. O currículo foi importado e assessorado pela Fundação Brasileira de Ensino de Ciências (FUNBEC) (ABRANTES, 2008; KRASILCHIK, 2019).

A Zoologia se apresentou no capítulo 04 do documento, com 50 páginas curriculares destinadas a ele. Observou-se em suas páginas introdutórias, um centrismo ao cientista, a todo momento sendo citato como detentor do conhecimento, em trechos como “Teríamos que perguntar aos cientistas (p.42)”. Esta tendência ao centrismo científico é trazida na literatura como normal para o período histórico do momento, onde foi trazido como núcleo do conhecimento e verdade (CAVALCANTE et al., 2021).

O Centrismo cientificista também é trazido na produção de Silva (2019), que relata em sua pesquisa que os experimentos propostos pelo currículo eram, na verdade, para comprovar as conclusões abordadas, ao contrário de uma proposta de se promover concepções para o conhecimento.

O conteúdo curricular dos BSCS se inicia com a História da classificação dos animais para introduzir o método Lineliano. A taxonomia é apresentada em latim, de acordo com Sistemae Naturae (LINNAEUS, 1758). É trazido como exemplo de classificação as partes do corpo de um chimpanzé, de um orangotango e de um humano, com a finalidade de comparar características evolutivas morfológicas entre estes animais.

Os exercícios propostos pelo documento curricular são chamados de:” investigação”, talvez pelo cientificismo causado pelo avanço da chamada Guerra Fria. Krasilchik (1979, 2019) discorre sobre a metodologia científica utilizada neste momento histórico nos currículos, abordando o objetivo principal do governo norte americano de maior produção científica em todos os setores sociais, incluindo a escola. Entretanto, é trazido como investigação análises estritamente morfológicas, incluindo o uso de animais vivos para serem dissecados. No “Livro Verde” existia a proposta de dissecação de hidras, planárias, minhocas e sapos para experimentações morfofisiológicas, remetendo ao sistema cuveriano do século XIX, já abordado neste artigo.

Por fim, os BSCS apresentam as linhagens a serem estudadas morfologicamente, a saber: Vertebrata, Arthropoda, Mollusca, Rotifera, Namatoda, Platyhelminthes, Echinodermata, Porifera e Celenterata. Se torna válido mencionar que o desenvolvimento de análises moleculares ainda não era expandido.

Nos anos 1970, ainda havia a inserção dos BSCS para o Ensino de Biociências na educação básica. Porém, a Lei 5.692/71 obteve influências nas futuras demandas curriculares, pois esta lei promoveu o Ensino de Ciências obrigatório para todas as escolas da rede pública do território nacional (BRASIL, 1971). Para Longhini (2012) esta lei junto ao golpe militar de 1964 e a reforma universitária de 1968, influenciaram a formação básica das escolas brasileiras. As demandas escolares agora visavam duas direções: a preparação para a universidade - reforma universitária- ou o trabalho técnico de mão de obra barata e de rápida formação (LONGHINI, 2012).

As Ciências de base, incluindo a Zoologia, se mostravam em uma condição reducionista dada a superestimação das áreas tecnológicas. O discurso progressista dos anos 1970, superestimou as ciências aplicadas, em detrimento das ciências que entregavam “apenas” conhecimento científico (MOREIRA, 2014). Entretanto, em 1976 houve a criação dos “Subsídios para a Implementação da Proposta Curricular de Biologia’’ (SIPC-bio). Chamados popularmente de ”Ensino Dirigido’’, os currículos de estudos visavam propostas curriculares para o ensino básico diferenciando por setores. No setor de Biologia, os currículos de estudos foram divididos em: 1) Ecologia; 2) Citologia; 3) Genética; 4) Fisiologia; 5) Zoologia e; 6) Botânica.

O currículo de Estudo no volume de Zoologia apresenta em sua primeira página uma introdução com a finalidade de descrever o propósito da Zoologia para o Ensino, sendo eles:

Condições para a aquisição de noções básicas bem estruturadas, capazes de incorporar de forma conveniente a Zoologia à sua cultura geral;

Auxílio em sua personificação, caso opte, por habilitação profissional relacionado à biologia e, em especial à Zoologia;

Condições para desenvolver um estudo mais particularizado de Zoologia, preparando-o para a vida universitária, desde que opte por curso superior que inclua Ciências Biológicas. (BRASIL, 1976 p.1).

O programa curricular de Zoologia se inicia com o tópico de características gerais dos animais, sistemática, mamíferos, aves, repteis, anfíbios, peixes, acraniados, echinodermata, artrópodes, anelídeos, moluscos, ascheolmintos, cnidários, poríferos e protozoários (BRASIL, 1976).

A proposta curricular da Zoologia se apresentou completamente oposta ao que foi apresentado na proposta do seu antecessor, os BSCS, por várias maneiras. A primeira refere-se à ordem dos conteúdos, vindo dos animais mais complexos até os mais simples (de Mammalia até Porifera). A segunda proposta, refere-se à finalidade exposta no documento curricular ligada a duas funções: Progressão dos estudos e o trabalho técnico (BRAGGIO, 2019).

Referente à progressão dos estudos, a proposta curricular do SPIC-BIO pode estar ligada a reforma universitária de 1968 (KRASILCHIK, 1979; FÁVERO, 2006). A Reforma universitária estipulou novas finalidades ao ensino básico, e decretou o vestibular como método de entrada para o ensino superior (BRAGGIO, 2019).

No documento curricular, existem exercícios propostos de Zoologia, aparentando ser um livro didático com o uso de figuras e quadros, assim como os currículos anteriores. Os exercícios são lineares e memorísticos, propondo o uso de complementação de lacunas para resolução, como no exemplo abaixo:

Você já sabe que o tipo de respiração adaptada a ambientes aquáticos, é a ___________. Possuem nos tentáculos uma estrutura chamada______________. Os ________________ mamíferos que botam ovo e possuem cloaca. (Brasil, 1976 p. 28)

O trabalho técnico teria ligação com as influências tecnicistas que chegaram no país no mesmo momento histórico, atrelado ao discurso militar de movimento progressista para o crescimento do país por meio da mão de obra barata e pouco especializada (GERVASIO; BICA; SANTOS, 2020). Dados históricos da década, são trazidos por Cicillini (2003) o qual demonstra que para o estado de São Paulo havia apenas 1 aula de 45 minutos por semana da disciplina de Ciências.

Na legislação, houve a promulgação da lei 7.044/82 em substituição à lei 5.692/71, que anula a obrigatoriedade das ofertas de habilitações profissionais para o ensino médio regular, além da separação e uso legal do termo “Ciências” para o primeiro e segundo ano do Ensino Fundamental (Antigo primeiro grau), e “Biologia” para o Ensino médio (antigo segundo grau), embora o CEB fosse utilizado para ambas as escolaridades, para o primeiro e segundo grau (BRASIL, 1982).

O documento curricular analisado, de 1982, denominado Currículo de Estudos de Biologia (CEB) se apresenta em 5 versões produzidas para uso escolar, a saber: Citologia, Histologia e Embriologia; Genética e Evolução; Ecologia; Zoologia e Botânica. Diferente do documento curricular anterior, dos anos de 1970, o CEB possui mais temas biológicos. Produzido em parceria com os professores da Universidade de São Paulo (USP) e Editora Pedagógica Universitária (EPU), a versão de Zoologia do CEB, analisada neste artigo, se apresenta dividida em três grandes partes: Generalidades, Fisiologia Animal Comparada e Estudo dos Filos.

O primeiro capítulo do currículo denominado “Generalidades” é subdividido em: Filogenia animal, Taxonomia, sistemática, nomenclatura e distribuição dos animais. A filogenia, e apresentada logo no princípio, com estudos moleculares e filogenéticos.

O segundo capítulo, de Fisiologia Animal é dividido nos seguintes tópicos: Introdução à fisiologia, Revestimento e proteção, Sustentação e locomoção, Nutrição e Digestão, Circulação, Respiração, Excreção, Sistema Nervoso, os sentidos, Sistema Endócrino ou Hormonal e Reprodução.

Por fim, no terceiro capítulo são apresentados os filos, sendo eles: Protozoários, Espongiários, Cnidários, Platelminthes, Asquelminthes, Anelideos, Moluscos, Artrópodes, Equinodermos e Cordados. Observa-se uma alternância entre os termos “Espongiários-Porífera e Celenterados-Cnidários” nos currículos. Atualmente os termos mais utilizados são “Porifera” e “Cnidaria”, em substituição aos citados acima.

Após o sumário, o CEB é seguido de um prefácio que explica os objetivos que estariam ligados ao contato do método científico para a educação científica do aluno, ressaltando a diversidade de áreas das Ciências Biológicas. É importante destacar, que a educação científica proposta no currículo, se baseia unicamente na concepção do método técnico.

Em seguida, é apresentada a introdução do capítulo 1 do currículo CEB, explorando a possibilidade de aproximação com o cotidiano dos alunos, ao citar os possíveis animais que o educando possa ter se relacionado:

Você com certeza já conhece alguns animais. Já os viu, tocou ou tomou conhecimento da sua existência através de um livro. Existem aproximadamente, dois milhões de espécies animais vivendo nos mais diversos ambientes. Muitas outras espécies existiram no tempo geológico e são conhecidas na forma fóssil (BRASIL, 1982 p. 4).

A relação trazida de aproximação dos animais com o cotidiano do estudante, traz consigo a premissa de que na execução curricular o aluno não esteja totalmente desprovido de experiências relacionadas ao conteúdo. Ou seja, traz possíveis ações de conhecimento prévio zoológico.

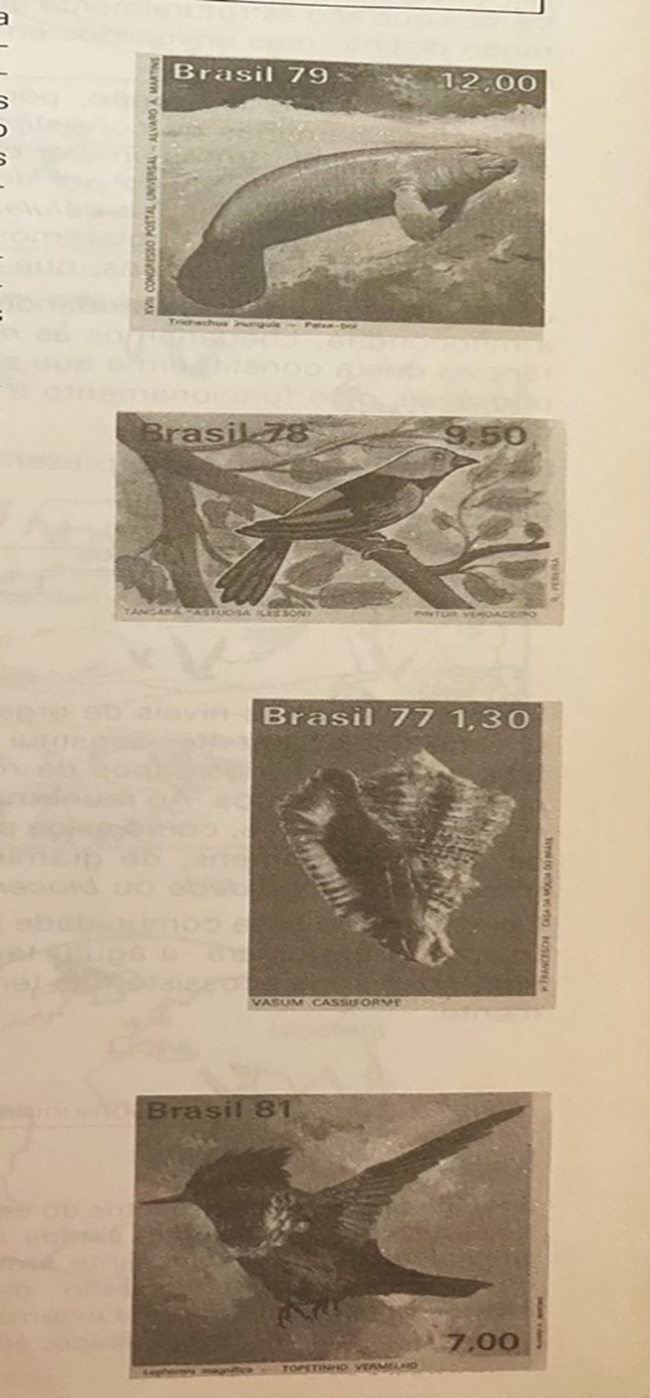

O conhecimento prévio zoológico é debatido constantemente na atualidade na área de Ensino de Zoologia (SILVA, 2018; AZEVEDO, 2019). Parte-se do princípio de que o educando já tenha tido alguma relação anterior com algum animal, e que por curiosidade própria, questões possam ser levantadas. Observar que o currículo de 1982 já procurava recorrer ao conhecimento prévio zoológico, é bastante significativo para a construção da história do Ensino de Zoologia. Ademais, ainda na introdução do currículo CEB, são trazidos selos postais com representação animal brasileira (Figura 1), aproximando o contexto animal à vivência dos alunos e a diversidade biológica do país, pois os currículos antecessores, quando apresentavam animais, eram de fauna norte americana.

Fonte: (BRASIL, 1982).

Figura 1. Representação animal nacional nos selos postais na página inicial do currículo CEB

É importante destacar que a preocupação em trazer o contexto zoológico para o estudante com a inclusão do conhecimento prévio do aluno, no escopo introdutório curricular do CEB, pode estar ligada às premissas da teoria crítica do currículo, refletindo influência da abordagem pedagógica de Paulo Freire (FREIRE, 1997). Assim, as representações animais trazidas por meio da fauna brasileira poderiam introduzir o Ensino de Zoologia, aproximando-se da vivência do educando.

Em 1995 é criado o Conselho Nacional de Educação (CNE) pela Lei 913. A função do conselho seria deliberativa junto ao MEC para propostas educacionais e construção curriculares (BRASIL, 1995).

A partir da lei 9394 que promovia a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB/96), ficou estabelecido a necessidade e competência do país, junto ao estado e municípios para projetos curriculares que visassem diretrizes para a educação brasileira (BRASIL, 1996). É válido citar que a LDB/96 traz o discurso das “competências” como um conjunto de habilidade, saberes e atitudes (BRASIL, 1996).

Diante do legislado, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) são esboçados para a educação básica no final dos anos 90. Pontuschka (1999) no período defendeu que os PCNs não eram um projeto isolado como os currículos anteriores, mas sim estabelecidos por leis e regras ditadas por países centrais para os chamados “Países Emergentes”, como o Brasil.

O uso do termo “Habilidades e Competências” não se pautou em uma discussão teórica baseado em currículos anteriores, mas sim, em apresentar aos docentes o "como ensinar" a partir da interdisciplinaridade. Entretanto, os autores ressaltam que o documento foi pouco compreendido por professores por se apresentar como algo novo e pouco discutido na prática docente (RICARDO; ZYLBERSZTAJN, 2008).

A primeira versão dos PCNs, é datado de 1997, destinado ao ensino fundamental I, 1ª a 4ª série (Atual 1º ao 5º ano). Os conteúdos são divididos em volumes, sendo o volume 7 destinado às Ciências naturais (BRASIL, 1997).

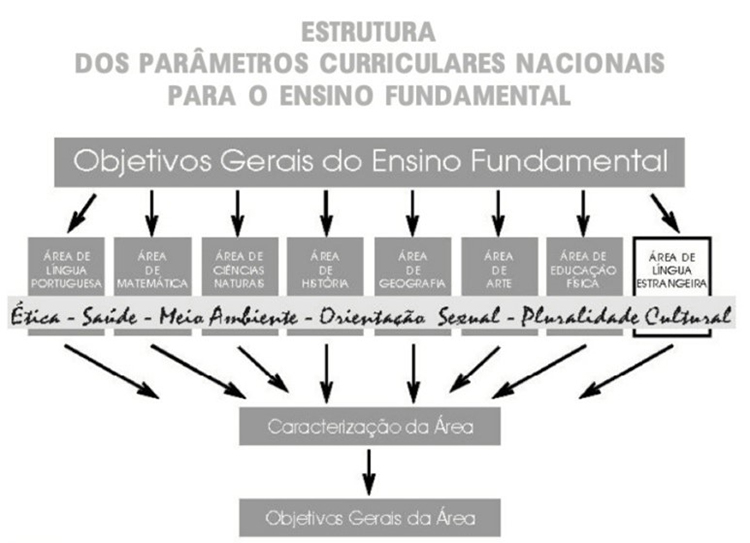

A estruturação curricular nos PCNs fundamental I, nas primeiras páginas, apresenta um organograma ligando as áreas do conhecimento com os objetivos gerais de vivências sociais, como relações a ética, saúde, meio ambiente etc. (Figura 2).

O conteúdo curricular, se apresenta em 4 blocos, sendo eles: Meio Ambiente, Ser Humano e Saúde, Terra e Universo e Recursos Tecnológicos. Entretanto, o próprio documento explica que o bloco “Terra e Universo” não será tratado para o Fundamental I.

O bloco “Meio Ambiente”, é descrito como interdisciplinar trazendo a luz de outras Ciências para a composição curricular, sendo elas: Química, Física, Geologia e Paleontologia. O uso da diversidade pretérita se torna importante para o contexto zoológico, sendo na última vez trazidos nos BSCS como componente curricular. É trazido no bloco também relações de teia alimentar, morfofisiológica animal, hábitos noturnos e diurnos dos animais e biodiversidade temporal.

Há no decorrer do documento, a ênfase de que o método científico deve subsidiar a vida do aluno, e sobre a necessidade do conhecimento prévio do aluno para a execução das práticas. Não é novidade no currículo o conhecimento prévio como importante para a práxis, o CEB de Zoologia dos anos de 1982 já apontavam como necessário, e estimulavam em suas primeiras páginas o professor a realizar tal ação.

No bloco “Recursos tecnológicos” há o uso da Zoologia para a “produção” de novos animais por meio da engenharia genética. É importante destacar o avanço genético que se deu nos anos anteriores à publicação do PCN de 1997. Porém, não deixa de ser um recorte utilitarista o uso da engenharia genética para o melhoramento da produção animal. Observar uma nova demanda como a engenharia genética para o documento curricular, ratifica as imposições acadêmicas e sociais na construção e identidade do currículo formal, como debatido por alguns autores (APPLE, 2006; YOUNG, 2011; LOPES, 2013).

No bloco “Ser humano e Saúde” há uma possível discussão sobre o comportamento animal, no trecho “O que é instintivo aos animais e ao Homem” denotando um estudo de comportamentos simples que os animais não humanos também possuem em comum com o animal humano. Relações de comparação fisiológica também são trazidas no bloco, por exemplo, no trecho “Algumas funções rítmicas interessantes e facilmente observáveis (...) o estado de vigília do ser humano e dos outros animais, a menstruação das mulheres e o cio entre os animais (BRASIL, 1997 p 32)”.

Em 1998 são publicados os PCNs destinados ao Ensino Fundamental II, da quinta à oitava série (atual sexto ao nono ano). Para este segmento de ensino, ainda há a mesma proposta documental descrita em 1997 para o primeiro segmento do fundamental. A única grande diferença se dá na inserção do bloco “Terra e Universo” (BRASIL, 1998).

Na parte introdutória do documento, é exposto o sistema proposto pelo currículo. Os componentes conceituais são trazidos como método de apresentação ao conhecimento científico:

Em relação aos conteúdos conceituais, particularmente de quinta a oitava séries, persiste uma tendência que os aborda de modo estanque nas disciplinas científicas, tais como se consagraram há mais de um século, e de forma caricatural. Apresenta-se separadamente Geologia, dentro de água, ar e solo; Zoologia e Botânica, como sendo classificação dos seres vivos.(Brasil, 1998 p.27 grifo nosso).

O termo “Bloco temático”, utilizado para o Ensino Fundamental I, na versão de 1997, é atualizado para “Eixo temático”, no documento de 1998, para o Ensino Fundamental II. Talvez, a mudança da terminologia possa estar ligada ao caráter multidisciplinar que os PCNs defendiam, e o termo “Bloco” sugere uma ideia de estrutura sólida e já formada.

No último ano do século XX, em 2000, são protocolados e aprovados os PCNs destinados ao ensino médio. Diferente do escopo dos anteriores destinados ao ensino fundamental, o do ano 2000 é mais enxuto e traz consigo, na apresentação, a LDB/96 como documento de suporte de criação (BRASIL, 2000). Assim como os demais, apresentam os mesmos eixos e temáticas para as Ciências Naturais.

Na descrição da Biologia, a Zoologia é citada e sugerida como abordagem ecológica e evolutiva, permeando pelo tempo geológico e diversidade como consta no escopo do documento.

Para o estudo da diversidade de seres vivos, tradicionalmente da Zoologia e da Botânica, é adequado o enfoque evolutivo-ecológico, ou seja, a história geológica da vida. Focalizando-se a escala de tempo geológico, centra-se atenção na configuração das águas e continentes e nas formas de vida que marcam cada período e era geológica (BRASIL, 2000 p.17 grifo nosso).

A proposta do enfoque evolutivo-ecológico pode estar alicerçada à própria entidade curricular que influencia a interdisciplinaridade entre os conteúdos. Todavia, o conteúdo zoológico expresso no currículo tem enfoque muito molecular, assim como o PCN destinado ao ensino fundamental II. Vale salientar, que além do enfoque molecular, a classificação também é trazida na página 21 do currículo, com o trecho "utilizar critérios científicos para realizar classificações de animais” (BRASIL, 2000).

Os documentos do Século XXI: O Início dos Anos 2000

No ano de 2002, no início do século XXI, é promulgada uma nova versão dos PCNs destinados ao ensino médio, chamados de PCN+. Não se trata de uma nova proposta curricular, mas sim de complementações para a política curricular do momento.

No início do documento, as subáreas das Biociências que compõe o documento são trazidas com enfoque e explicando suas origens.

A Biologia, por exemplo, herdeira mais próxima do que se chamou até há algum tempo de História Natural, hoje incorpora entre suas especialidades a Botânica e a Zoologia, e encampa um debate filosófico sobre origem e significado da vida (BRASIL, 2002 p. 14 grifo nosso).

Outra questão que foi possível destacar, na análise do documento curricular PCN+, foi a consideração de que a Zoologia e Botânica vinham sendo apresentadas como ciências exclusivamente classificatórias e morfofisiológicas, nos currículos anteriores, como citado abaixo:

Do mesmo modo, os estudos zoológicos (ou botânicos), para citar outro exemplo, privilegiam a classificação, a anatomia e a fisiologia comparadas. Os animais (e os vegetais) são abstraídos de seus ambientes e as interações que estabelecem com outros seres vivos, geralmente, são ignoradas. (BRASIL, 2002 p.35).

A relação da cidadania é fortemente marcada no escopo curricular do PCN+, e é trazido na atualidade no Ensino de Zoologia, pois acredita-se que os conhecimentos zoológicos ligados aos fatores sociais podem contribuir para um cidadão mais crítico, que possa selecionar melhor as opções que o rodeiam no que tange os animais (RICHTER et al., 2017; DA SILVA; COSTA, 2018).

Os temas estruturadores do currículo se baseiam em seis, com a Zoologia inserida principalmente nos temas “4-Diversidade da Vida” e “5-Transmissão da vida, Ética e Manipulação gênica”.

No tema estruturante diversidade da vida, o PCN+ propõe a discussão dos problemas relacionados a biodiversidade com o uso da Zoologia para embasar o conteúdo. Enquanto, para o tema Transmissão da vida, ética e manipulação gênica a finalidade da Zoologia seria de promover o exercício as questões humanas ligadas a engenharia genética, uso de animais para pesquisa dentre outros (BRASIL, 2002).

O resgate Histórico da Zoologia no currículo Brasileiro: Sistematização

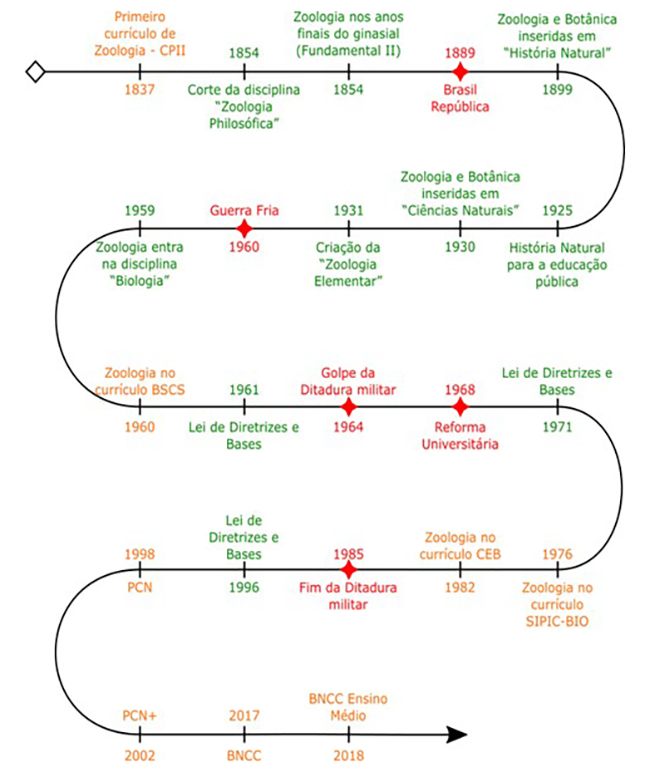

Para fins didáticos e de melhor caracterização, foi elaborada, neste artigo, uma linha do tempo do percurso histórico da Zoologia curricular formal no Brasil (Figura 3). A cor laranja representa os documentos curriculares analisados, com exceção da Base Nacional Comum Curricular que não compôs o recorte temporal. As cores vermelhas demonstram processos da história social qual estavam inseridos os processos curriculares e documentais, como por exemplo a Guerra Fria, ditadura militar dentre outros. Por fim, a cor verde significa os documentos regimentais não curriculares que foram de importância para a Zoologia curricular, como por exemplo decretos não curriculares, leis e portarias ministeriais. Segue abaixo a linha do tempo (Figura 3).

Fonte: Os Autores.

Figura 3. Sistematização do percurso histórico da Zoologia Curricular no Brasil de acordo com a análise documental

O percurso apresentado acima se inicia com a criação do primeiro currículo formal em solo nacional no ano de 1837, passando por todos os processos representados, com exceção à promulgação da BNCC que não se encontra no recorte temporal estipulado no estudo.

Ainda sobre currículo, podemos compreender perfeitamente os embates políticos e culturais que modelaram o percurso histórico do Ensino de Zoologia no Brasil, como o corte de disciplinas durante a crise do Império, o tecnicismo durante a ditadura militar, entre outros. Tal narrativa nos remete à Apple (2006), o qual estipula a construção curricular escolar como uma remonte histórico demandado por políticas, ideologias e disputas de classes. Diante destes determinantes, podemos trazer para a discussão Boudieu (1990), o qual analisa que o currículo não é neutro ou imparcial, mas sim um instrumento de poder que serve para perpetuar as desigualdades sociais e culturais existentes. Portanto, pode-se inferir, a partir deste resgate histórico que o Ensino de Zoologia nos currículos se apresentou bastante eurocêntrico durante o século XIX e estadunidense em meados do século XX, prevalecendo majoritariamente a cultura e aspectos dominantes dessas localidades, incluindo mostras de sua fauna e biodiversidade. É importante ressaltar que todo processo de sistematização não é absoluto, e que o processo histórico não é linear. Entretanto, para melhor observação dos eventos e compreensão holística da Zoologia curricular no Brasil, optou-se pela sistematização por linha do tempo como meio de observação.

Considerações Finais

De acordo com os resultados levantados em documentos sobre o Ensino de Zoologia no Brasil, podemos considerar que, de 1837 a 2002 a Zoologia curricular foi severamente modificada pelos mais diversos contextos histórico-sociais. Entretanto, alguns significantes zoológicos são marcados atemporalmente, como a Zoologia Cuveriana e Lineliana que expressam em si identidades de base da Biociência. Compreende-se que superar as bases formativas de qualquer ciência é difícil, pois são os estruturantes que promoveram o reconhecimento da Zoologia enquanto área no decorrer dos séculos, além da filosofia mecanicista que atuou na concepção zoológica.

As principais características que apareceram no decorrer deste resgate histórico é a relação da Zoologia como ciência e como modalidade de Ensino. O discurso centrado no método científico e correntes positivistas foram carregadas nos currículos zoológicos até o final do século XX (1982). Percebe-se que, até os anos de 1980, o “Ensino de Zoologia” não tinha uma identidade curricular própria, diferente da Zoologia enquanto campo de pesquisa acadêmica, havendo apenas uma "transferência" de informações das pesquisas acadêmicas para a sala de aula. É bem percebida tal estruturação no decorrer dos currículos oitocentistas que foram os pioneiros da Zoologia para o Ensino, mas também o positivismo proposto nos BSCS dos anos de 1960 era bastante presente, e influenciados pelo seu momento histórico social de inserção (Guerra Fria).

Nos anos de 1970 são apresentados currículos mais técnicos, com propostas de memorização dos termo, e exercícios para completar sentenças. O Ensino de Zoologia ainda é ligado estritamente a termos, promovendo ainda a Zoologia Ciência, provinda das pesquisas e campo científico matricial, mas condicionada a simplesmente abarcar informações, de forma tecnicista (ditadura militar).

Nos anos 80 com a sugestão de inserção dos conhecimentos prévios zoológicos no currículo, é possível observar os primeiros passos de uma política curricular diferenciada sobre o escopo acadêmico, e assim as primeiras tendências de uma identidade própria para o Ensino de Zoologia. Nos anos 90, com as primeiras versões dos PCNs, há uma tentativa de quebra do paradigma acadêmico para a Zoologia, trazendo à luz temas que devem ser discutidos no âmbito social. Diferente dos documentos dos anos 80, os PCNs trazem sugestões para possíveis discussões para as ciências de base (KRASILCHIK, 2019).

Percebe-se que a relação do conteúdo zoológico e sua validação com os saberes escolares foi se tornando mais estreita no decorrer dos séculos. Chartier (1990; 1996), nos remonta a ideia da construção entre a prática (o Ensino de Zoologia, no presente artigo) e as representações históricas. Sendo assim, o conteúdo zoológico foi se estreitando com a representações culturais das experiências históricas principalmente do século XX, onde podemos citar a Guerra Fria e a ditadura militar, discutidos anteriormente.

A relação entre a formação social do indivíduo no Ensino de Zoologia, está presente principalmente nos documentos após 1982, e antes desta data, era apenas o conteúdo zoológico puro sem relação com o cidadão. Portanto, podemos acrescentar o cunho modernista e pós-modernista da ciência na concepção de representações culturais, uma vez que o modernismo científico prezava o conhecimento puro, neutro e absoluto. Enquanto a pós-modernidade além de discutir o processo formativo (a ciência em sí), também delega importância ao processo identitário, que estaria significado culturalmente na formação cidadã e questões ligadas à Zoologia e Sociedade presente após os anos de 1982 de acordo com os documentos analisados no presente artigo. Sendo assim, podemos correlacionar o conceito de Ensino de Zoologia modernista (1938-1982) e pós-moderno (1982-2002) para observar melhor a construção social histórica desta disciplina escolar.

Todavia, se torna necessário notabilizar que o processo histórico documental não é absoluto e outras perspectivas de estudos na área de Ensino de Zoologia e a relação animal com o processo educacional precisam ser analisadas. Dados sobre o Ensino de Zoologia na Base Nacional Comum Curricular são também discutidos (AZEVEDO; LEITE; MEIRELLES, 2022) e seguem em análise, uma vez que se configuram como o processo contemporâneo da educação brasileira.