Introducción

La Constitución Política de Colombia (CPC) de 1991 reconoce que la nación colombiana tiene diversidad étnica y cultural´ (Colombia, 1991). Esto implica una educación que defienda, conozca, valore y enriquezca la cultura propia con los aportes de otras en una dimensión de alteridad cultural, es decir, en un diálogo respetuoso de saberes y conocimientos de diversas culturas que se articulan y complementan (Artunduaga, 1997; Castillo Guzmán; Caicedo Ortiz, 2008). La política etnoeducativa colombiana debe abrir el camino para trascender de un sistema mono cultural a otro que reconozca e involucre los rostros y las voces inmersos en el sistema educativo colombiano (Mena García, 2011). Sin embargo, la etnoeducación ha generado tensiones en su implementación en Colombia, pues no ha trascendido la discriminación, estigmatización e invisibilización que han afrontado afrodescendientes, indígenas, Rrom y foráneos.

A nivel de política, la Ley 115 de 1994, Ley General de Educación, en su artículo 55 concibe la etnoeducación, o educación para grupos étnicos como “la que se ofrece a grupos o comunidades que integran la nacionalidad colombiana y que poseen una cultura una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos” (Colombia, 1994, p. 38). El título III (capítulo III) explica las condiciones de la etnoeducación con la finalidad de “[…] afianzar los procesos de identidad, conocimiento, socialización, protección y uso de las lenguas vernáculas, formación docente e investigación en todos los ámbitos de la cultura” (Colombia, 1994, p. 38).

Por tanto, la etnoeducación es un proceso de formación permanente que implica el fortalecimiento de identidades étnicas y culturales diversas desde la autonomía de los pueblos que construyen su proyecto global de vida en entornos donde la diversidad cultural (DC) y la interculturalidad son fundamentales. La etnoeducación se conceptualiza como estrategia “[…] transformadora enfocada en el SER, que crea puentes de interculturalidad para fortalecer el autorreconocimiento, la otredad, las competencias ciudadanas, los valores, la alteridad, la sostenibilidad y el respeto” (Gobernación de Antioquia, 2015, p. 11). De esta manera, debería ser una herramienta de cambio en los contextos educativos desde el respeto, reconocimiento y fortalecimiento de los principios y valores que fundan la etnoeducación en sí misma, y servir de punto de partida para el diseño de currículos pertinentes en estos contextos educativos.

Este artículo presenta los avances de una investigación que se propone establecer aquellas dinámicas que posibilitan la construcción colectiva de un currículo intercultural y plurilingüe. Trata de un currículo que fortalezca la diversidad cultural de la comunidad, integrada por población afrocolombiana, palenquera, mestiza, indígena y migrante venezolana, atendida en una institución etnoeducativa pública (IEPC) en Cartagena de Indias, Colombia (Montes Pérez, 2022). Las problemáticas del fortalecimiento de la DC de esta población, los retos del diseño curricular intercultural y plurilingüe en contextos urbanos dan sentido a esta investigación. Nos proponemos explorar específicamente, ¿Qué aspectos del currículo escrito y vivido de la IEPC se alinean o chocan con las prácticas de la comunidad que atiende la institución?

Fortalecimiento de la diversidad cultural a través del currículo

La relación entre identidad cultural y currículo en el ámbito educativo es fundamental para comprender y fortalecer la diversidad cultural (DC). La identidad es un conjunto de rasgos que caracterizan a un individuo o colectivo, cambiante y en constante negociación con el entorno (Real Academia Española, 2001; Walsh, 2005). La Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación (UNESCO) define la cultura como un conjunto de rasgos distintivos que caracterizan a una sociedad, que abarca modos de vida, sistemas de valores, tradiciones y creencias (UNESCO, 1982, 2002). Esta concepción engloba una variedad de cosmovisiones que buscan respeto y convivencia.

La identidad cultural (IC) también abarca una dimensión política, especialmente en contextos indígenas y afrodescendientes, donde el Etno desarrollo, es decir, el autogobierno y autogestión se ven como medios para superar culturas impuestas y tomar decisiones propias (Bonfil, 1982; Castillo Guzmán; Caicedo Ortiz, 2008; Orozco-López, 2018; Pardo, 2002; Rojas, 2011). Así pues, el rescate, la promoción, el reconocimiento, la preservación y el fortalecimiento de la IC es una de las prioridades de los pueblos autóctonos, esencialmente en América Latina.

En este entramado, se hila la DC, como el encuentro de múltiples culturas en un contexto, las cuales se distinguen entre sí por sus características propias (Montes Pérez, 2022). La UNESCO (2002) plantea la DC como la multiplicidad de formas que expresan las culturas de las sociedades, en las que se transmite el patrimonio cultural de la humanidad mediante distintos métodos: creación artística, producción, difusión, distribución y disfrute por generaciones. Esto debido a que la cultura se desenvuelve y manifiesta de diversas formas según el tiempo y el espacio, “[…] como un proceso abierto y dinámico, un proceso relacional vinculado a relaciones de poder” (Grimson, 2008, p. 61). Se trata, entonces, de notar las diferencias sin entrar en discriminaciones o juegos de poder.

Dietz, Mateos Cortés; Jiménez Naranjo; Mendoza Zuarry (2009) y Dietz; Mateos Cortés (2011), entienden la DC como el producto de la presencia de minorías étnicas y/o culturales o del establecimiento de nuevas comunidades migrantes en el seno de la sociedad contemporánea. Estos autores muestran la complejidad de la DC como producto de relaciones interculturales entre distintos grupos étnicos y culturales a nivel nacional e internacional e involucran a su vez los aspectos interculturales, multiculturales y cros-culturales en nuestra sociedad actual. Así, la DC se concibe como un entramado de diferencias culturales que se territorializan, desterritorializan y reterritorializan, en un proceso de hibridación generado en cada espacio.

En este contexto, se añade una comprensión de currículo que determina la visualización sobre los demás, las posibles interacciones, reacciones y relaciones que favorecen o desfavorecen, los modos de participación, los mensajes de aceptación, adaptación, respeto y rechazo (Banks, 1989). En este sentido, se requiere establecer qué aspectos caracterizan un currículo desde la DC, la interculturalidad y el plurilingüismo. De esta forma, el currículo podrá apoyar a la comunidad educativa en el proceso de conferir sentido y significado sociocultural a sus experiencias, especialmente en un contexto urbano de vulnerabilidad.

Los hallazgos en la literatura muestran prácticas, estrategias y métodos que se consideran fundamentales para lograr una transformación de las prácticas en contextos interculturales, multiculturales y etnoeducativos. En esta postura se encuentran los trabajos de De Ávila Torres; Simarra Obeso (2012), Cabarcas Bello (2017), Carreño Bolívar (2018) y Perneth Pareja; Ortiz Fonseca; García Becerra (2019). Estos estudios se asemejan en establecer la necesidad de transformar las prácticas pedagógicas hacia la defensa, el fortalecimiento y la inclusión de la DC en el diseño e implementación de estrategias acordes con las comunidades que atienden los maestros. Los estudios de Ricardo (2013), Ricardo Barreto; Llinaz Solano; Hernández Beleño (2017) y Gómez-Zermeño (2018) resaltan la importancia de la dimensión afectiva y la sensibilidad hacia la educación intercultural o multicultural y la DC de los actores escolares.

Diseño investigación-acción etnográfica realista – IAER

El enfoque investigativo es cualitativo con una postura ontológica y epistemológica fundada en el realismo crítico (RC) y las epistemologías del sur. El RC es un paradigma filosófico emergente a partir de los planteamientos de Roy Bhaskar (1998), (2008) como respuesta a la dicotomía entre el positivismo, el constructivismo y los paradigmas intermedios (pos positivismo, teoría crítica, pragmatismo). Las epistemologías del sur, por su parte, utilizan una perspectiva crítica decolonial, propia y autónoma de los pueblos autóctonos y minorizados para develar la realidad social (Hall, 2014; Santos, 2011). Se logra así una integración de estos paradigmas que contribuyen en esta investigación.

Esta investigación cualitativa se entiende como una actividad en comunidad para buscar el bien común y una práctica social que implica reflexión sobre lo que se hace y lo que se indaga (Elliott, 2000; Martínez Miguélez, 2000). La investigación-acción etnográfica realista (IAER) (Montes Pérez, 2022) es el método central para resolver la pregunta ¿cuáles son las dinámicas que posibilitan (o no) la construcción colectiva de un currículo intercultural y plurilingüe? La IA, inscrita en el paradigma socio-crítico, tiene una perspectiva orientada al cambio, a la transformación de la realidad uniendo teoría y práctica (Creswell, 2009; Elliott, 2000; Fals Borda, 2018, 1994; Johnson; Christensen, 2008). La etnografía, por su parte, permite la descripción, interpretación y reflexión de la realidad desde las voces de diferentes actores en el lugar donde se produce (Coulon, 1995; De Tezanos, 1998; Dietz, 2011; Woods, 1987). Adicionalmente, la Evaluación Realista (ER) es un método crítico realista que se basa en la teoría de sistemas y la teoría crítica (Pawson; Tilley, 1997; Tilley; Pawson, 2014)). La ER genera la causalidad de las problemáticas sociales y la agencia de las comunidades en la solución de esos problemas, para desentrañar la efectividad, el impacto y los efectos que tienen los programas, proyectos e intervenciones en la sociedad al poner en escena las políticas públicas (Parra, 2017, 2019).

El diseño IAER de la investigación macro se desarrolla en cinco momentos: apertura, exploración, construcción colectiva, puesta en marcha y evaluación-reflexión (Montes Pérez, 2022). Se reporta el Momento de Exploración realizado en el segundo semestre de 2022. A su vez, se responde la pregunta ¿Qué aspectos del currículo escrito y vivido de la IEPC se alinean o chocan con las prácticas de la comunidad que atiende la institución? con la participación de los miembros de la comunidad educativa y los sabedores, lideresas y líderes comunitarios para la visibilización de sus prácticas educativo–ancestrales en los procesos educativos en particular en el contexto social, político, histórico, territorial y cultural de la IEPC.

Dentro de las condiciones éticas, se establecen criterios de accesibilidad para docentes, directivos docentes, estudiantes y padres de familia con la manifestación explícita de participar y de pertenencia a la institución y a la comunidad circundante tales como los sabedores ancestrales, lideresas y líderes comunitarios de los barrios que rodean la IEPC y de los cuales hacen parte los estudiantes y sus familias.

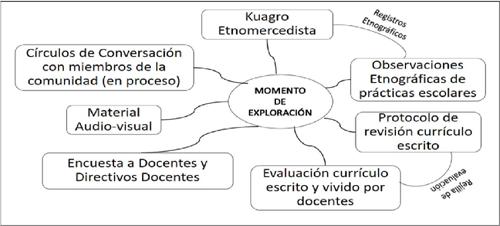

Para recoger la información se utilizaron estrategias tales como Kuagro (De Ávila Torres, 2017; De Ávila Torres; Simarra Obeso, 2012) Etnomercedista, Protocolo de Evaluación del Currículo Escrito y Vivido incluida la Rejilla de Evaluación del Currículo Escrito y Vivido (Banks, 2014; Montes Pérez, 2022), la Observación Etnográfica mediante Registros Etnográficos (De Tezanos, 1998; Woods, 1987), el Material Audiovisual y Círculos de Conversación (Arias Monge, 2012) (ver Figura 1). Las estrategias se detallan a continuación.

Fuente: Construcción propia.

Figura 1 Estrategias de recolección de la información en el momento de exploración

Kuagro Etnomercedista

Se conformó con seis docentes, miembros del Comité Etnoeducativo Institucional, en agosto de 2022. Se programaron y desarrollaron cuatro reuniones en el segundo semestre, una presencial y tres virtuales por Teams. Estas permitieron tomar decisiones respecto a recolección de información sobre prácticas escolares mediante observaciones etnográficas, explicar los apartes del estudio, las estrategias de análisis, las categorías epistémicas previas y cómo diligenciar registros. Se creó un grupo de WhatsApp para replicar la información del proyecto.

Observaciones Etnográficas

Simultáneamente, los miembros del Kuagro Etnomercedista diligenciaron Registros Etnográficos, basados en de Tezanos (1998) y Montes Pérez (2022), diseñados para la observación de las dinámicas y prácticas escolares in situ. La autora 1 conversó con cada miembro del Kuagro y resolvió inquietudes sobre el diligenciamiento de este instrumento; algunos grabaron audios y videos de sus observaciones que enviaron por WhatsApp. Estas dinámicas lograron la confianza de los docentes quienes escribieron 12 registros etnográficos en total.

Protocolo de Evaluación del Currículo Escrito

La revisión y análisis documental del currículo escrito siguió el protocolo diseñado según las tareas planeadas: a) Recolección de Proyecto Etnoeducativo Comunitario (PEC) y documentos institucionales; b) Sistematización de información; c) Análisis documental; y d) Categorización emergente (Montes Pérez, 2022). Primeramente, se recolectaron 261 documentos institucionales del currículo escrito. Se utilizaron como criterios de selección documental ser parte de archivos físicos o digitales de la IEPC, estar fechados y completos y haber sido elaborados en el rango de fecha de 2014 a 2022. Para su sistematización, se clasificaron estos documentos según los aspectos PEC, Planes de Área, Actas de Reuniones de Docentes/Padres de Familia, etc., en 11 carpetas creadas para tal fin. Se realizó el análisis documental con el apoyo de Atlas.ti 22 que facilitó el proceso de categorización.

Material Audiovisual

Esta estrategia está integrada por fotos y videos de las sesiones del Kuagro, las prácticas escolares comunitarias y las reuniones de los círculos de conversación recogidos durante el momento de exploración. Este material se organizó, sistematizó y analizó de forma cíclica, holística, abierta y flexible.

Círculos de Conversación (Arias Monge, 2012)

El primer círculo está integrado por 40 docentes de las sedes de la IEPC, que ha funcionado en asamblea general y reuniones de desarrollo institucional. Con ellos se exploró las dinámicas escolares, se recolectó información de sus planes de clase y se aplicó la rejilla de evaluación del currículo escrito y vivido. El segundo círculo se organizó con diez padres de familia de diferentes grados y sedes. Ellos diligenciaron la rejilla de evaluación y se creó un grupo de WhatsApp para indagar acerca de su sentir y querer educativo para sus hijas e hijos.

Para el análisis de los datos recolectados y sistematizados, se utilizaron varias estrategias de análisis. Entre estas se encuentran el análisis documental, el análisis crítico del discurso (Bernstein, 1986; Cook, 1990; Van Leeuwen, 2008) y el análisis interpretativo-reflexivo (de Tezanos 1998; Woods, 1987).

Análisis Documental

Su propósito fue analizar el currículo escrito y develar el acercamiento de este currículo a la política etnoeducativa, la educación intercultural, la diversidad cultural, los saberes propios y disciplinares, las prácticas escolares y comunitarias y el proyecto de vida comunitario. Este análisis comprendió el rastreo de categorías y subcategorías previas y emergentes en el PEC y los documentos institucionales recolectados y sistematizados (261 en total). Este proceso fue realizado con apoyo de Atlas.ti, en su versión 22, que permitió organizar, procesar, leer detenidamente e interpretar los documentos. Igualmente, con esta herramienta se generaron citas textuales, redes semánticas y gráficos diversos; además, se codificó esta información respectivamente.

Análisis Crítico del Discurso (ACD)

El ACD se realizó con el objetivo de vislumbrar aquellas dinámicas que tejen las relaciones entre docentes, directivos, personal administrativo y de apoyo, estudiantes, padres de familia y acudientes, sabedores, lideresas y líderes que convergen en una IEPC. Se basa en la teoría del discurso (Cook, 1990), el discurso pedagógico y contextualizado (Bernstein, 1986) y el discurso como práctica social recontextualizada (Van Leeuwen, 2008).

Se realizó el ACD en cuatro fases. La primera fase consistió en la sistematización de actas, videos y notas de la investigadora de reuniones tipo taller del Kuagro Etnomercedista y de los círculos de conversación. Aquí se incluyó los registros etnográficos de las observaciones de las prácticas escolares. La segunda fase abordó la identificación y categorización de los actos de habla en estos documentos mediante Atlas.ti 22. Se clasificaron las dimensiones y funciones de los actos de habla. La tercera fase comprendió el análisis crítico de los actos de habla categorizados para develar actitudes, creencias, concepciones y perspectivas que subyacen en los discursos escolares analizados en este estudio. La cuarta fase correspondió al reporte de los hallazgos según las dinámicas escolares en el contexto de la IEPC.

Análisis Interpretativo-Reflexivo

Este tiene como propósito hacer emerger la realidad de las dinámicas y prácticas escolares comunitarias observadas. El Registro Etnográfico, como instrumento y herramienta investigativa fundamental en la investigación, presenta una sección de interpretación acorde con las categorías y subcategorías previas. Incluye, además, una sección de comentarios y reflexiones, donde maestras y maestros miembros del Kuagro Etnomercedista ha realizado sus observaciones etnográficas de las prácticas escolares aleatoriamente. Más adelante, la autora 1 con el apoyo de sus colegas, realizó el análisis interpretativo-reflexivo del material resultante de las observaciones con la ayuda adicional de Atlas.ti 22.

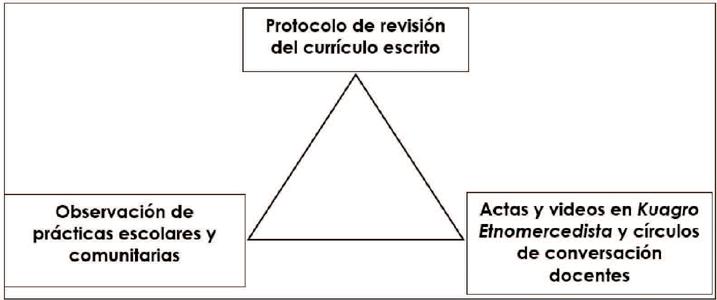

En suma, se usaron múltiples estrategias de recolección y análisis de datos, para comparar estos datos entre sí con las categorías y subcategorías emergentes y asegurar la credibilidad y dependabilidad de los hallazgos y resultados con base en estos (Creswell, 2009; Johnson; Christensen, 2008). La Figura 2 muestra la triangulación realizada.

Fuente: Tomado de Montes Pérez (2022). Triangulación en el Momento de Exploración p. 164. Adaptado de Mertler (2009). Figure 5.6 Triangulation of Three Sources of Data, p. 116.

Figura 2 Triangulación momento de exploración

Resultados y discusión

Con la comparación de los datos recolectados y analizados, emergieron los elementos del currículo escrito y vivido de la IEPC desde la voz de los actores de la comunidad educativa y a partir del proyecto etnoeducativo comunitario y de los documentos institucionales. En la Tabla 1 se recogen los elementos emergentes del currículo actual.

Tabla 1 Elementos del currículo escrito y vivido actual

| Elementos del currículo escrito y vivido | Tendencias en análisis de datos | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| Revisión currículo escrito | Kuagro em y círculos de conversación | Observaciones de prácticas escolares | Total | % | |

| Política etnoeducativa en el currículo escolar | 77 | 14 | 19 | 110 | 8,8 |

| Política educativa general en el currículo | 63 | 2 | 12 | 77 | 6,2 |

| Ambiente escolar para el fortalecimiento de la DC | 141 | 62 | 22 | 225 | 18 |

| Elementos etnoeducativos e interculturales-currículo escolar | 121 | 45 | 129 | 295 | 23,6 |

| Elementos generales del currículo escolar | 234 | 9 | 145 | 388 | 31 |

| Competencia intercultural de la comunidad | 73 | 42 | 40 | 155 | 12,4 |

| Totales | 1250 | 100 | |||

Fuente: Construcción propia con apoyo de diagrama de tendencias de códigos de Atlas ti 22.

Uno de los elementos del currículo escolar alineado con las prácticas escolares es la política etnoeducativa establecida en los documentos escolares como el PEC y los proyectos institucionales transversales (77), las actas y videos del Kuagro Etnomercedista y círculos de conversación (14) y las observaciones (19). Se analizó un compendio de normas que parten de la CPC de 1991 y las leyes y decretos reglamentarios de la etnoeducación. Este compendio, además, se orienta y complementa con la política educativa general encontrada (con ocurrencias de 63, 2 y 12) desde la Ley 115 de 1994 y sus decretos, lineamientos y estándares de calidad. Como lo explican León García León (2012), García Rincón (2015) y Perneth Pareja; Ortiz Fonseca; García Becerra (2019) al analizar la política etnoeducativa y sus alcances en la escuela, el currículo escrito posee herramientas legales para hacer realidad la etnoeducación en el contexto urbano de Cartagena de Indias.

El ambiente escolar (18% ocurrencias), como elemento curricular identificado, es propicio para el respeto, la defensa y el fortalecimiento de la diversidad cultural. Este ambiente se encuentra inmerso y se manifiesta en la atmósfera escolar positivamente sensible a la DC, las actividades extracurriculares, las jornadas pedagógicas y proyectos de aula, los proyectos institucionales transversales, las carteleras y murales, los festivales, conmemoraciones y celebraciones, los programas de educación física, recreación, deportes y artes y la participación de los miembros de la comunidad educativa en la vida escolar.

Esto coincide con la competencia intercultural de la comunidad (con 12.4% de ocurrencias), que se manifiesta en sus actitudes, creencias, habilidades, destrezas y conocimientos sobre la diversidad cultural de la población y el respeto a las diferencias mostradas en las observaciones de las prácticas escolares. Aunque faltan escenarios de adaptabilidad, sensibilidad y fortalecimiento de la diversidad que lleven a reflexionar críticamente las condiciones de su desarrollo y generar posibilidades de defensa en las prácticas escolares.

También se refleja en la dicotomía entre docentes con formación general y con formación etnoeducativa en la manera en que desarrollan su praxis (Fals Borda, 2018; Freire, 2005). Los docentes etnoeducadores despliegan mayor sensibilidad, respeto y fortalecimiento de la diversidad propia de la comunidad educativa. Los docentes generales están en un proceso de sensibilización en estadios iniciales.

Estos resultados muestran un desarrollo inicial de la sensibilidad intercultural en la que se reconoce la diversidad cultural y se respetan diferencias propias y ajenas. Estudios en sensibilización y desarrollo intercultural/ multicultural consideran que en contextos con niveles iniciales o bajos (Gómez-Zermeño, 2018; Hammer; Bennett; Wiseman, 2003; Ricardo Barreto; Llinás Solano; Hernández Beleño, 2017; Ricardo Barreto, 2013) de la competencia intercultural por parte de los miembros de la comunidad, se requiere un proceso de autorreconocimiento más profundo de la identidad cultura y el consecuente respeto, defensa y fortalecimiento de manera crítica (Giroux, 2013).

Por otro lado, los resultados del análisis muestran un currículo escrito y vivido híbrido entre elementos generales (31% ocurrencias) y etnoeducativos e interculturales (23.6% de ocurrencias). Este currículo cuenta con experiencias pedagógicas y proyectos de aula etnoeducativos, pero está basado en un modelo pedagógico general dividido en áreas y asignaturas fundamentales y obligatorias que en la práctica se está direccionando a un currículo intercultural en algunas áreas como Ciencias Sociales, Lengua Castellana, Inglés, Ciencias Naturales, Artes y Educación Física.

Los elementos etnoeducativos e interculturales tales como estrategias, métodos y prácticas etnoeducativas, sistemas de evaluación, enseñanza y de motivación acordes a la diversidad étnica y cultural de los estudiantes, programa de bienestar estudiantil para la diversidad, participación de los padres en la vida escolar, por su parte, chocan con los elementos generales del currículo escolar como modelo pedagógico, planes de estudios, áreas y asignaturas fundamentales y obligatorias generales. Los primeros tienen una menor incidencia en el currículo que los segundos. Esto se debe a la historia misma de la IEPC y la paulatina transformación del currículo de general a etnoeducativo. La promoción del currículo plurilingüe se ha observado en festivales, conmemoraciones y celebraciones específicas para la diversidad étnica y cultural, como consta en la Resolución Rectoral 010 de 2019.

Prácticas escolares comunitarias emergentes

En este apartado se exponen las prácticas escolares que se alinean con un currículo intercultural contextualizado. Entre las prácticas escolares comunitarias se identifican seis proyectos institucionales transversales que se realizan paralelamente a las clases.

Primero, el proyecto de Democracia Escolar, a cargo de los docentes de Ciencias Sociales y apoyados por Bienestar Estudiantil y demás áreas, propone actividades del Gobierno Escolar con la planeación, organización y desarrollo de las elecciones de sus miembros. Luego, este proyecto continúa con reuniones y capacitación de los líderes escogidos. El nivel de documentación y sistematización de este proyecto (guías, actas de candidatos y elecciones, publicación de los resultados a toda la comunidad, actividades de campaña, posesión y programas escritos por cada candidato estudiantil) lo hace un proyecto visible y muy trascendente para la vida escolar.

Segundo, el Proyecto Ambiental Escolar (PRAES), bajo el liderazgo del equipo de Ciencias Naturales y la cooperación de las demás áreas, se encarga de las actividades de promoción, prevención y cuidado del ambiente escolar. Este proyecto se divide en los subproyectos ahorro del agua, ahorro de electricidad, manejo de residuos sólidos y reciclaje en general. Este proyecto se desarrolla en las cinco sedes de la IEPC a través de talleres, campañas y jornadas ambientales. Los estudiantes participan activamente mediante grupos ecológicos, comités ambientales y colaboradores.

Tercero, el proyecto de Bilingüismo, dirigido por el área de Idioma extranjero – Inglés, enfatiza en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera desde primaria hasta grado undécimo. Se fusionan la competencia comunicativa, la intercultural, las temáticas disciplinares y la cultura propia y extranjera usando metodologías variadas contempladas en el plan de área. Se genera un ambiente bilingüe en la escuela a través de actividades como Spelling Bee, English Friday en la emisora escolar y el English Day/Week, murales, carteles y avisos en castellano e inglés. Hace falta vincular la lengua palenquera y las lenguas indígenas a este proyecto.

Cuarto, el proyecto de Comunicación, a cargo del área de Lengua Castellana y con la colaboración de Artística, Informática e Inglés, comprende distintas maneras de comunicarse en la escuela. Este proyecto incluye la Revista INSEMA, la Emisora INSEMA Stéreo, la participación en el programa Leer el Caribe y los proyectos de aula del área de Lengua Castellana como Cangrejo Moro y el análisis literario. El proyecto involucra distintas áreas y colaboradores externos como la Secretaría de Educación Distrital, la Sociedad de Escritores del Caribe, el periódico El Universal y algunas emisoras de la ciudad.

Quinto, el proyecto Alfareros de la Sana Convivencia, con el apoyo del equipo de Bienestar Estudiantil y las áreas de Ética y Valores, Educación Religiosa, Filosofía y Ciencias Sociales, se encarga de la convivencia escolar y la divulgación, promoción y prevención de faltas disciplinarias leves y graves. También apoyan con grupos de vigías escolares y gestores de paz en la prevención o el tratamiento de situaciones y faltas a las normas establecidas en el Manual de Convivencia (Institución Educativa Mercedes Ábrego, 2014) vigente.

Sexto, el proyecto cultural Cabildo, en cabeza del área de Ciencias Sociales, promociona las danzas folclóricas en la IEPC. Este proyecto busca fortalecer la identidad cultural como comunidad educativa de Cartagena de Indias a través del respeto, defensa y comprensión de los usos y costumbres de la región y del lenguaje de la danza que hace parte de la identidad propia. Se utiliza el Cabildo como expresión de la cultura y la herencia afrodescendiente, amerindia y europea de nuestros ancestros. Anualmente se seleccionan bailarines en los distintos grados de secundaria para conformar el grupo que participa en el Cabildo institucional. Este año se incluye la primaria.

Estas prácticas escolares transversales tienen una gran incidencia sobre la comunidad educativa. Estos resultados coinciden con lo planteado en los trabajos de Ortiz Fonseca; Rodríguez Gaitán; Perneth Pareja (2018) y Perneth Pareja; Ortiz Fonseca; García Becerra (2019), quienes encontraron que los proyectos integrados de aula son contextualizados y pertinentes a las necesidades de la población para el desarrollo de la etnoeducación y la EI en contextos rurales y urbanos de la región Caribe. Estas experiencias contextualizadas reportadas son muy valiosas, aunque no aborden el currículo en su totalidad, a diferencia de lo que se pretende en este estudio.

Otras prácticas escolares son los encuentros pedagógicos (clases), el descanso, festivales, celebraciones y conmemoraciones, experiencias pedagógicas y proyectos de aula, actividades extracurriculares, convivencia escolar, semanas de desarrollo institucional, comités de evaluación y promoción y reuniones de docentes y directivos docentes. Estas prácticas están relacionadas con el currículo vivido y algunos documentos que conforman el currículo escrito. En ellas, predomina la participación de los estudiantes, docentes, directivos docentes, padres de familia y acudientes y el equipo de Bienestar Estudiantil. En ocasiones, se observa el acompañamiento de algunos miembros del personal administrativo y de apoyo y de otros miembros de la comunidad. La participación de sabedores, líderes y lideresas se presenta en las capacitaciones que reciben los docentes, directivos, equipo de bienestar y personal administrativo en la semana de desarrollo institucional o al momento de realizar festivales y celebraciones en torno a la etnoeducación y la diversidad cultural.

Como lo explican De Ávila Torres; Simarra Obeso (2012), Cabarcas Bello (2017), Carreño Bolívar (2018), Gómez-Zermeño (2018) y Perneth Pareja; Ortiz Fonseca; García Becerra (2019), solo con la participación de todos, se puede alcanzar la integración de las diferencias en un proceso de etno-relativismo que nos involucre a todos.

Consideraciones finales

La fase exploratoria de este estudio develó las dinámicas iniciales que posibilitan (o no) la construcción colectiva de un currículo intercultural y plurilingüe, y las prácticas escolares comunitarias que fortalecen la diversidad cultural de la comunidad educativa, especialmente la identidad de la población afrocolombiana y palenquera, indígena, mestiza y migrante, que atiende una institución etnoeducativa pública de Cartagena de Indias en Colombia.

Se resalta la participación activa de los miembros de la comunidad en las prácticas escolares, que involucran a todos los actores sin importar su identidad cultural. De esta manera, las prácticas escolares identificadas se convierten en ejemplos de interacción de la diversidad que tiene la institución educativa: todos sus miembros confluyen en un mismo espacio para hacer realidad las dinámicas escolares como propias, se “ponen la camiseta” (o involucran), y dan lo mejor de sí. Los estudiantes de diferentes grados no solamente asisten sino además organizan presentaciones para los eventos. Se denota el compromiso hacia su institución y para seguir enriqueciendo y fortaleciendo su cultura, su identidad.

Estos resultados muestran un desarrollo inicial de la sensibilidad intercultural en la que se reconoce la diversidad cultural y se respetan diferencias propias y ajenas. Por esta razón, es posible argumentar que las actividades que enriquecen las prácticas escolares se pueden transformar en espacios interculturales donde se reflexione sobre el propósito de la vida comunitaria, la resolución de problemas y necesidades de su contexto; pueden convertirse en ejes problematizadores. En estos espacios, se puede pasar del hacer a la praxis y generar diálogos y conversaciones crítico-reflexivas sobre estas mismas prácticas. Se puede explorar, entre otras cuestiones, cómo influyen en el autorreconocimiento y en el respeto del otro, cómo evidencian el fortalecimiento de la diversidad cultural de la población y de qué manera se puede seguir fortaleciendo los procesos en las aulas para que se puedan relacionar las asignaturas y las áreas en general con el currículo vivido.

Como se mencionó, las experiencias pedagógicas y proyectos de aula etnoeducativos del currículo chocan con el modelo pedagógico general dividido en áreas y asignaturas fundamentales y obligatorias. Las prácticas escolares pueden servir de puente o dispositivo para pasar de un modelo pedagógico general a un modelo pedagógico intercultural y plurilingüe. Un modelo que contenga los elementos necesarios para que los actores de la comunidad educativa construyan un proceso de etno-relativismo que nos involucre a todos.

Se vislumbra para ello la emergencia de una matriz curricular intercultural y plurilingüe que supere la división por asignaturas y fortalezca la diversidad, mientras se entrelazan conceptos disciplinares y saberes ancestrales, cosmovisiones, territorio y lenguas que perviven en el contexto urbano colombiano de Cartagena de Indias. Se requiere que esta matriz sea producto de la concertación de todos los miembros de la comunidad. Aún hay mucho por hacer. Hemos dado el primer paso.

texto em

texto em