INTRODUÇÃO

O direito à educação, positivado em dispositivos internacionais (Organização das Nações Unidas [ONU], 1948; Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura [Unesco], 1990, 2001, 2015) e nacionais (Constituição da República Federativa do Brasil, 1988; Lei n. 8.069, 1990; Lei n. 9.394, 1996; Lei n. 13.005, 2014; Ministério da Educação [MEC], 2007, 2013, 2017; Resolução CNE/CP n. 1, 2012), tem ganhado ênfase mundial, especialmente a partir do final dos anos 1980, com destaque, nesse cenário, para a atuação da Unesco, que mobiliza os países signatários para a proposição de políticas públicas em prol de tal direito.

No Brasil, um marco de referência da positivação dos direitos individuais, coletivos, sociais e políticos é a Constituição Federal de 1988, que instituiu o estado democrático de direito. No artigo 205, assevera-se que: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (Constituição da República Federativa do Brasil, 1988). Em consonância com a Carta Magna, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069, 1990), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394, 1996) e as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica (MEC, 2013) reafirmam tal direito.

O Plano Nacional de Educação (PNE) em vigência (Lei n. 13.005, 2014), foco deste artigo, constitui uma política de Estado relevante para assegurar a efetividade do direito à educação, considerando que ele estabelece diretrizes, metas e estratégias a serem cumpridas no espaço temporal de dez anos. Vale destacar que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, o primeiro PNE foi instituído em 2001 (Lei n. 10.172, 2001), sendo seguido pelo PNE 2014-2024 (Lei n. 13.005, 2014), cuja construção se iniciou no mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), com sua aprovação ocorrendo no governo de Dilma Rousseff (2011-2016). O PNE 2014-2024 tem como diretrizes:

I - erradicação do analfabetismo;

II - universalização do atendimento escolar;

III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação;

IV - melhoria da qualidade da educação;

V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade;

VI - promoção do princípio da gestão democrática da educação pública;

VII - promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País;

VIII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto, que assegure atendimento às necessidades de expansão, com padrão de qualidade e equidade;

IX - valorização dos/as profissionais da educação;

X - promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental. (Lei n. 13.005, 2014, artigo 2º).

As vinte metas do PNE 2014-2024 estão organizadas em quatro grupos, considerando os seguintes focos: a) metas estruturantes direcionadas à “garantia do direito à educação básica com qualidade”, que contemplam o “acesso, . . . universalização da alfabetização e . . . ampliação da escolaridade e das oportunidades educacionais” (metas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 e 11); b) metas relativas “à redução das desigualdades e à valorização da diversidade, caminhos imprescindíveis para a equidade” (metas 4 e 8); c) metas atinentes à “valorização dos profissionais da educação, considerada estratégica para que as metas anteriores sejam atingidas” (15,16, 17 e 18); e d) metas direcionadas ao ensino superior (12, 13 e 14) (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira [Inep], 2015).

Neste artigo, temos como foco a análise das decorrências do (não) cumprimento das metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação 2014-2024 para a efetividade do direito à educação, no contexto do ensino fundamental. Tendo presente o referido recorte, selecionamos para nosso estudo as metas estruturantes 2, 5, 6 e 7 e a Meta 4, categorizada no grupo redução das desigualdades.

Feitas tais considerações, inicialmente explicitamos a temática focalizada. Posteriormente, descrevemos a abordagem metodológica adotada para a realização do estudo. Na sequência, apresentamos a análise e a discussão dos resultados. Por fim, realizamos uma síntese nas considerações finais.

ABORDAGEM METODOLÓGICA

O artigo é produto de uma pesquisa documental que enfoca o direito à educação de qualidade e seus modos de efetivação em diferentes contextos. Faz um recorte na seguinte problemática: quais as decorrências do (não) cumprimento das metas 2, 4, 5, 6 e 7 do Plano Nacional de Educação 2014-2024 para a efetividade do direito à educação, no contexto do ensino fundamental?

A pesquisa documental, conforme a própria denominação sugere, utiliza fontes documentais (Flick, 2009; Cellard, 2014), sendo considerado documento “[q]ualquer suporte que contenha informação registrada, formando uma unidade, que possa servir para consulta, estudo ou prova” (Appolinário, 2009, p. 67). De acordo com Cellard (2014, p. 296), “[o] pesquisador que trabalha com documentos . . . deve localizar os textos pertinentes e avaliar a sua credibilidade, assim como a sua representatividade”. Nesse sentido, a constituição de um corpus investigativo “satisfatório” de uma pesquisa documental requer, por parte do pesquisador, “esgotar todas as pistas capazes de lhe fornecer informações interessantes” (Cellard, 2014, p. 298).

Considerando as observações do referido autor, selecionamos para compor o corpus investigativo os seguintes documentos: a) Relatório do 1º ciclo de monitoramento das metas do PNE: Biênio 2014-2016 (Inep, 2016); b) Relatório do 2º ciclo de monitoramento das metas do Plano Nacional de Educação - 2018 (Inep, 2018); c) Relatório do 3º ciclo de monitoramento das metas do Plano Nacional de Educação - 2020 (Inep, 2020); e d) Relatório do 4º ciclo de monitoramento das metas do Plano Nacional de Educação - 2022 (Inep, 2022).

Cellard (2014, p. 299) enfatiza que, no processo de análise documental, é fundamental situar o contexto em que “foi produzido o documento e no qual se mergulhava seu autor e aqueles a quem ele foi destinado”, ou seja, é essencial o conhecimento da “conjuntura política, econômica, social, cultural, que propiciou a produção de um documento determinado”. Nessa mesma linha reflexiva, Flick (2009, pp. 232-233) assevera que:

O pesquisador deverá também perguntar-se acerca de: quem produziu esse documento, com que objetivo e para quem? Quais eram as intenções pessoais ou institucionais com a produção e o provimento desse documento ou dessa espécie de documento? Os documentos não são, portanto, apenas simples dados que se pode usar como recurso para a pesquisa. Uma vez que comece a utilizá-los para a pesquisa, ao mesmo tempo o pesquisador deve sempre focalizar esses documentos enquanto um tópico de pesquisa: quais são suas características, em que condições específicas foram produzidas, e assim por diante.

A partir do exposto por Cellard (2014) e Flick (2009), destacamos que os relatórios de monitoramento do PNE são publicados pelo Inep ao final de cada ciclo de dois anos, com informações relativas à avaliação da execução das metas e das estratégias previstas no plano. O primeiro relatório foi publicado em 2016, e o quinto e último será divulgado em 2024, quando encerra o prazo de vigência do atual PNE (Lei n. 13.005, 2014). A análise das séries históricas apresentadas nos relatórios publicados entre os anos de 2016 e 2022 possibilita identificar indicativos do (não) cumprimento de cada uma das metas até o ano de 2024.

Para a análise dos dados, recorremos à técnica de análise de conteúdo, definida por Bardin (2011, p. 124) como “um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistêmicos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens” e, desse modo, “a intenção da análise de conteúdo é a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção (ou eventualmente, de recepção), inferência esta que recorre a indicadores (quantitativos ou não)”.

Segundo Bardin (2011, p. 126), o objetivo da fase de pré-análise é “estabelecer contato e . . . conhecer o texto, deixando-se invadir por impressões e orientações”. Nessa fase, realizamos a leitura flutuante de cada um dos quatro relatórios de monitoramento, a fim de termos uma visão geral dos conteúdos presentes em cada um deles. Na fase de exploração do material (Bardin, 2011), selecionamos, do conjunto das vinte metas propostas no PNE (Lei n. 13.005, 2014), cinco relacionadas ao ensino fundamental, conforme apresentado na introdução. Os conteúdos de tais metas foram categorizados em eixos temáticos. Por fim, na terceira fase, procedemos ao tratamento dos resultados, à inferência e à interpretação (Bardin, 2011) dos conteúdos de cada meta, analisando a evolução dos resultados apresentados pelos relatórios de monitoramento.

INDICATIVOS DO (NÃO) CUMPRIMENTO DAS METAS DO PNE 2014-2024

Nesta seção, apresentamos a análise, interpretação e discussão dos resultados relacionados a cada uma das cinco metas selecionadas para o estudo nos respectivos eixos temáticos por nós definidos. As tabelas e figuras apresentadas foram construídas a partir da análise dos relatórios de monitoramento das metas do PNE 2014-2024, do 1º até o 4º ciclo (Inep, 2016, 2018, 2020, 2022). Para cada ciclo, informa-se, abaixo do percentual, o ano em que o dado foi coletado.

Universalização do ensino fundamental

Neste eixo temático abordamos a Meta 2:

Universalizar o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PNE. (Lei n. 13.005, 2014).

A Tabela 1 apresenta a série histórica relativa à evolução da Meta 2.

TABELA 1 Evolução da Meta 2

| Indicadores | Alcance da meta (%) | Distância para o cumprimento da meta | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Meta | 1º ciclo 2014-2016 |

2º ciclo 2016-2018 |

3º ciclo 2018-2020 |

4º ciclo 2020-2022 |

||

| 2A: Percentual de pessoas de 6 a 14 anos que frequentam ou que já concluíram o ensino fundamental (taxa de escolarização líquida ajustada) | 100 | 97,7 (2014) |

97,8 (2017) |

98,1 (2019) |

95,9 (2021) |

4,1 p.p. |

| 2B: Percentual de pessoas de 16 anos com pelo menos o ensino fundamental concluído | 95 | 74,3 (2014) |

76 (2017) |

78,4 (2019) |

81,1 (2021) |

13,9 p.p. |

Fonte: Elaboração dos autores com base nos relatórios de monitoramento das metas do PNE (Inep, 2016, 2018, 2020, 2022).

Conforme os dados apresentados na Tabela 1, é possível constatar que, do 1º ao 3º ciclo de monitoramento, houve um crescimento no percentual do indicador 2A, com uma queda no 4º ciclo. Com o índice de 95,9% em 2021, faltam 4,1 pontos percentuais (p.p.) para atingir a meta. De acordo com o relatório do 4º ciclo (Inep, 2022), essa queda se deve ao impacto da pandemia de covid-19. Diante de tais dados, segundo o relatório do 4º ciclo:

A evolução no acesso à educação básica observada durante o período do PNE 2014-2024 sofre um sobressalto entre os anos de 2020 e 2021 - reflexo da crise causada pela pandemia de covid-19. O Brasil retrocedeu, na cobertura educacional da população de 6 a 14 anos de idade, de 98,0% em 2020 para 95,9% em 2021, o que representa um recuo de cerca de dez anos no indicador, visto que, para 2011, ele foi estimado em 96,1%. . . . O contingente de crianças e jovens fora da escola, em 2021, é estimado em cerca de um milhão, o dobro do que havia em 2020. (Inep, 2022, p. 13).

Quanto ao indicador 2B, os dados mostram que o Brasil avançou durante todo o período estudado, chegando a 81,1% em 2021 e faltando 13,9 pontos percentuais para atingir a meta. No entanto, para atingir a meta, será necessário um crescimento de 4,6 p.p. ao ano, maior que a média de crescimento de 1,2 p.p. ao ano observada no período de 2013-2021 (Inep, 2022). Diante de tais dados, é improvável que a meta seja atingida.

Garantia de sistema educacional inclusivo

O PNE 2014-2024 estabelece, na Meta 4:

Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à Educação Básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. (Lei n. 13.005, 2014).

A Tabela 2 apresenta a evolução da Meta 4 (abaixo de cada percentual, informa-se o ano de coleta do dado). É importante destacar que o monitoramento dessa meta é limitado, pois depende de dados legais, como o Censo Demográfico e o Censo da Educação Básica, uma vez que a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) não oferece esses dados. Os relatórios do Inep (2016, 2018, 2020, 2022) também destacam que há diferenças nas metodologias de coletas de dados entre os dois censos:

. . . o Censo Demográfico coleta informações sobre pessoas com deficiência intelectual e dificuldade ou incapacidade de enxergar, ouvir, caminhar e subir degraus, o Censo da Educação Básica, utilizado para o cálculo do indicador 4B, identifica pessoas com deficiência, TGD [transtorno global do desenvolvimento] e altas habilidades ou superdotação, gerando bases de dados diversificadas. (Inep, 2018, pp. 81-82).

TABELA 2 Evolução da Meta 4

| Indicadores | Alcance da meta (%) | Distância para o cumprimento da meta | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Meta | 1º ciclo 2014-2016 |

2º ciclo 2016-2018 |

3º ciclo 2018-2020 |

4º ciclo 2020-2022 |

||

| 4A: Percentual da população de 4 a 17 anos de idade com deficiência que frequenta a escola | 100 | 82,5 (2010) |

82,5 (2010) |

82,5 (2010) |

82,5 (2010) |

17,5 |

| 4B: Percentual de matrículas em classes comuns da educação básica de alunos de 4 a 17 anos de idade com deficiência, TGD(1) e altas habilidades ou superdotação | NA | 88,4 (2015) |

90,9 (2017) |

92,7 (2019) |

93,5 (2021) |

NA |

| 4C: Percentual de matrículas na educação básica de alunos de 4 a 17 anos de idade com deficiência, TGD(1), altas habilidades ou superdotação que recebem atendimento educacional especializado | 100 | - | - | 47,9 (2019) |

46,2 (2021) |

53,8 |

Fonte: Elaboração dos autores com base nos relatórios de monitoramento das metas do PNE (Inep, 2016, 2018, 2020, 2022).

Nota: O indicador 4C aparece a partir do relatório do 3º ciclo (Inep, 2020).

(1) TGD: transtorno global do desenvolvimento.

Pode-se observar que o indicador 4A não sofreu alteração nos quatro ciclos, pois nesse período ainda não estavam disponíveis os dados do Censo Demográfico de 2022. Um total de 82,5% das crianças e adolescentes com deficiência em idade escolar frequentavam creche ou escola, um percentual ainda distante da meta. No que se refere ao indicador 4B, observa-se que houve um aumento de 5,1% ao longo desses ciclos. Buscando aprimorar o monitoramento da Meta 4, a partir do relatório do 3º ciclo (Inep, 2020) foi incluído o indicador 4C, que informa se os alunos da educação especial estão recebendo atendimento especializado. Observa-se que, nos dois ciclos em que esse indicador foi monitorado, houve uma redução de 1,7%, restando ainda 53,8 p.p. para atingir a meta (Inep, 2022).

Educação em tempo integral

A Meta 6 é: “[o]ferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos (as) alunos (as) da Educação Básica” (Lei n. 13.005, 2014). O público da educação em tempo integral (ETI) são os alunos da educação básica, com matrículas presenciais, cuja jornada escolar tem duração média igual ou superior a sete horas diárias. A Tabela 3 apresenta a evolução da Meta 6 no decorrer dos três ciclos.

TABELA 3 Evolução da Meta 6

| Indicadores | Alcance da meta (%) | Distância para o cumprimento da meta | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Meta | 1º ciclo 2014-2016 |

2º ciclo 2016-2018 |

3º ciclo 2018-2020 |

4º ciclo 2020-2022 |

||

| 6A: Percentual de alunos da educação básica pública que pertencem ao público-alvo da ETI e que estão em jornada de tempo integral | 25 | 18,7 (2015) |

17,4 (2017) |

14,9 (2019) |

15,1 (2021) |

9,9 |

| 6B (1º ciclo): Percentual de escolas públicas com ao menos um aluno que permanece no mínimo sete horas diárias em atividades escolares | 50 | 52,5 (2015) |

- | - | - | - |

| 6B (2º a 4º ciclo): Percentual de escolas públicas da educação básica que têm, pelo menos, 25% dos alunos do público-alvo da ETI em jornada de tempo integral | 50 | - | 28,6 (2017) |

23,6 (2019) |

22,1 (2021) |

27,6 |

Fonte: Elaboração dos autores com base nos relatórios de monitoramento das metas do PNE (Inep, 2016, 2018, 2020, 2022).

Nota: A redação do indicador 6A mudou a partir do relatório do 2º ciclo (Inep, 2018).

Os dados apresentados na Tabela 3 mostram que o indicador 6A decresceu ao longo dos três primeiros ciclos, ocorrendo um pequeno incremento no 4º ciclo, mas ainda longe de atingir a meta. Para alcançá-la, é necessário um crescimento de 9,9 p.p., ou seja, um crescimento médio de 3,3 p.p. ao ano, o que não ocorreu ao longo do período estudado. Quanto ao indicador 6B, ele sofreu uma reformulação a partir do 2º ciclo, buscando tornar mais claro o que realmente se deseja monitorar. Também nesse indicador o alcance da meta está longe, pois é necessário aumentar em 27,6 p.p. o número de escolas ETI para atingi-la, ou seja, um crescimento de 9,2 p.p. ao ano.

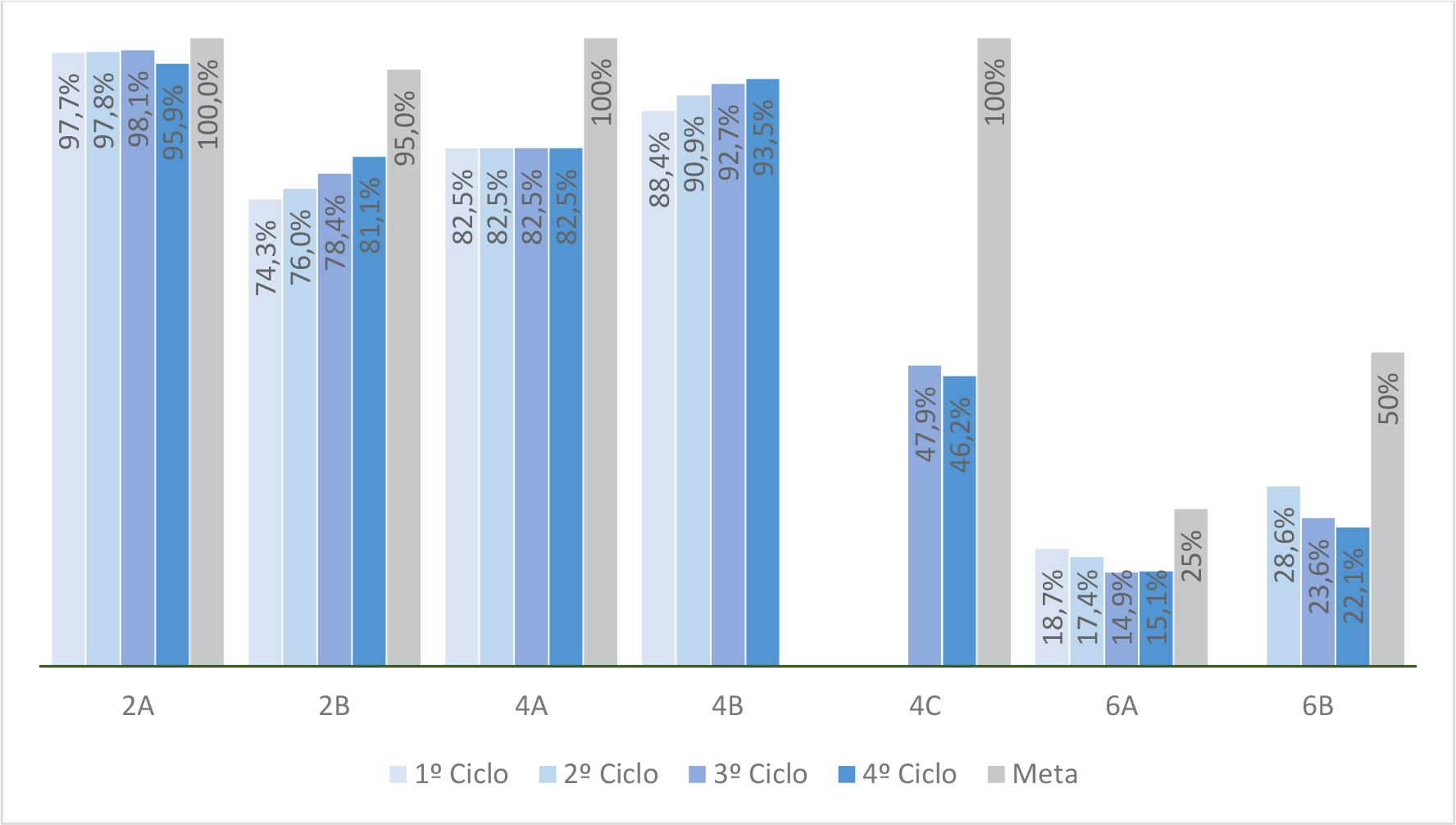

A fim de analisar a evolução conjunta das metas 2, 4 e 6, construímos o gráfico apresentado na Figura 1, que ilustra a situação do indicador a cada ciclo, bem como sua meta, considerando a relação existente entre tais metas.

A Figura 1 revela um comportamento crescente nos indicadores 2B e 4B, embora, para se atingir a meta no indicador 2B, seja necessária uma taxa de crescimento maior que a observada nos quatro ciclos. O indicador 4A se manteve constante, uma vez que depende de dados do Censo Demográfico, sendo os últimos dados disponibilizados em 2010. Os indicadores 2A e 6B tiveram decréscimo em alguns momentos do período estudado, dificultando o atingimento da meta. O indicador 6A teve um decréscimo nos três primeiros ciclos, seguido de um crescimento, mas muito aquém do desejado. Assim, o alcance dessas metas até 2024 requer um esforço de governantes e gestores educacionais, pois existe a possibilidade de elas não serem atingidas (Inep, 2022).

Fonte: Elaboração dos autores com base nos relatórios de monitoramento das metas do PNE (Inep, 2016, 2018, 2020, 2022).

Nota: O indicador 4C aparece a partir do relatório do 3º ciclo (Inep, 2020). O indicador 6B aparece a partir do 2º ciclo.

FIGURA 1 Evolução das metas 2, 4 e 6

Alfabetização inicial

A Meta 5 é “[a]lfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º ano do Ensino Fundamental” (Lei n. 13.005, 2014). A Tabela 4 apresenta a evolução da Meta 5. Ela mostra o percentual dos estudantes em cada nível das escalas de proficiência. É importante destacar que os indicadores passaram por reformulação no 4º ciclo (Inep, 2022). Do 1º ao 3º ciclo (Inep, 2016, 2018, 2020), foram consideradas as escalas de proficiência da Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) (Inep, 2013), com quatro níveis para a leitura, cinco para a escrita e quatro para a matemática. A partir do 4° ciclo de monitoramento, devido a mudanças normativas e à descontinuidade da ANA, utilizou-se a avaliação do 2º ano do ensino fundamental do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), cuja escala é composta de oito níveis de proficiência, além de uma faixa para aqueles estudantes abaixo do nível 1. Por isso, na Tabela 4, o 4º ciclo contém nove subdivisões em sequência: abaixo do nível 1 e do nível 1 até o nível 8 (Inep, 2022).

TABELA 4 Evolução da Meta 5

| Indicadores | Alcance da meta (%) | Distância para o cumprimento da meta | ||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Meta | 1º ciclo 2014-2016 |

2º ciclo 2016-2018 |

3º ciclo 2018-2020 |

4º ciclo 2020-2022 |

||||||||||||||||||

| 5A (1º a 3º ciclo): Percentual dos estudantes por nível de proficiência do 3º ano do ensino fundamental em leitura | NA | 22 | 34 | 33 | 11 | 22 | 33 | 32 | 13 | 22 | 33 | 32 | 13 | - | NA | |||||||

| (2014) | (2016) | (2016) | ||||||||||||||||||||

| 5A (4º ciclo): Percentual dos estudantes alfabetizados até o final do 2º ano do ensino fundamental em língua portuguesa no Saeb | 100 | - | - | - | 4,6 | 4,2 | 6,7 | 11,9 | 17,8 | |||||||||||||

| 21,6 | 18,4 | 9,8 | 5,0 | |||||||||||||||||||

| (2019) | ||||||||||||||||||||||

| 5B (1º a 3º ciclo): Percentual dos estudantes por nível de proficiência do 3º ano do ensino fundamental em escrita | NA | 12 | 15 | 8 | 56 | 10 | 14 | 17 | 2 | 58 | 8 | 14 | 17 | 2 | 58 | 8 | - | NA | ||||

| (2014) | (2016) | (2016) | ||||||||||||||||||||

| 5B (4º ciclo): Percentual dos estudantes alfabetizados até o final do 2º ano do ensino fundamental em matemática no Saeb | 100 | - | - | - | 2,8 | 4,5 | 8,6 | 14,4 | 19,8 | NA | ||||||||||||

| 18,2 | 14,5 | 10,2 | 7,0 | |||||||||||||||||||

| (2019) | ||||||||||||||||||||||

| 5C (1º a 3º ciclo): Percentual dos estudantes por nível de proficiência do 3º ano do ensino fundamental em matemática | NA | 24 | 33 | 18 | 25 | - | 23 | 31 | 18 | 27 | - | |||||||||||

| (2014) | (2016) | |||||||||||||||||||||

Fonte: Elaboração dos autores com base nos relatórios de monitoramento das metas do PNE (Inep, 2016, 2018, 2020, 2022).

Nota: Os indicadores foram modificados no relatório do 4º ciclo (Inep, 2022), com extinção do 5C e mudança na redação dos indicadores 5A e 5B.

Considerando o período do 1° ao 3º ciclo, observamos que houve um pequeno crescimento na concentração dos alunos nos dois últimos níveis da escala: de 44% para 45% na leitura, estável em 66% na escrita, e de 43% para 45% em matemática. No entanto, houve um aumento da concentração de alunos no nível 1 de proficiência na escrita, de 12% para 14%. Para o 4º ciclo, observamos que, para língua portuguesa, os dois níveis de maior concentração são os níveis 5 e 6, somando 40% dos estudantes. Notamos ainda que 4,6% dos estudantes estão abaixo do nível 1. No caso da matemática, aproximadamente 33% dos estudantes se concentram nos níveis 5 e 6, e cerca de 17% estão nos níveis mais elevados da escala, ao passo que 13% estão nos níveis 1 e 2 e 2,8% abaixo do nível 1 (Inep, 2022).

Qualidade educacional

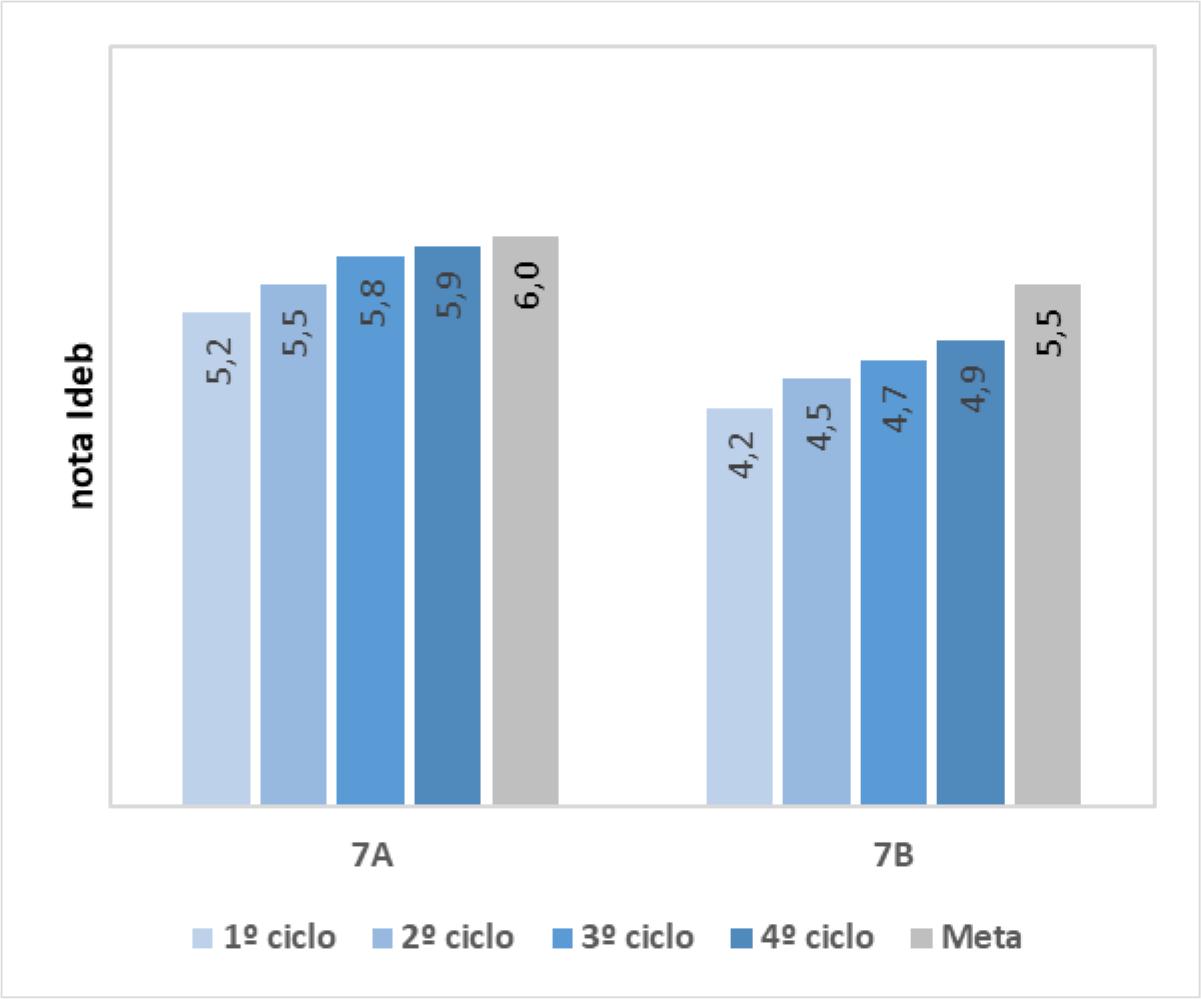

A Meta 7 é “[f]omentar a qualidade da Educação Básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as médias nacionais para o Ideb [Índice de Desenvolvimento da Educação Básica]” (Lei n. 13.005, 2014). A Tabela 5 e a Figura 2 apresentam a evolução do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) ao longo dos quatro ciclos de monitoramento (Inep, 2016, 2018, 2020, 2022), contemplando as avaliações de 2013 a 2019, especificamente nos indicadores 7A e 7B, que se referem ao ensino fundamental.

TABELA 5 Evolução da Meta 7

| Indicadores | Alcance da meta (nota) | Distância para o cumprimento da meta | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Meta até 2024 |

1º ciclo 2014-2016 |

2º ciclo 2016-2018 |

3º ciclo 2018-2020 |

4º ciclo 2020-2022 |

||

| 7A: Ideb dos anos iniciais do ensino fundamental | 6,0 | 5,2 (2013) |

5,5 (2015) |

5,8 (2017) |

5,9 (2019) |

0,1 |

| 7B: Ideb dos anos finais do ensino fundamental | 5,5 | 4,2 (2013) |

4,5 (2015) |

4,7 (2017) |

4,9 (2019) |

0,6 |

Fonte: Elaboração dos autores com base nos relatórios de monitoramento das metas do PNE (Inep, 2016, 2018, 2020, 2022).

Fonte: Elaboração dos autores com base nos relatórios de monitoramento das metas do PNE (Inep, 2016, 2018, 2020, 2022).

FIGURA 2 Evolução do Ideb

É possível observar que, tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais do ensino fundamental, há um crescimento ao longo dos quatro ciclos de monitoramento (Inep, 2016 2018, 2020, 2022), embora ainda não se tenha atingido a meta de 6,0 prevista para o ano de 2022. Analisando a taxa de crescimento, podemos inferir que, em 2024, possivelmente a meta seja atingida nos anos iniciais. Com relação aos anos finais, a tendência é que a meta não seja atingida, pois requer uma taxa de crescimento maior que a observada na série histórica.

A análise das séries históricas das cinco metas selecionadas para o estudo indica que, provavelmente, nenhuma delas será atingida. Apesar de os resultados obtidos nas metas 2 e 7 (no indicador 7A), no decorrer dos ciclos de monitoramento, apresentarem certa aproximação com o proposto no PNE 2014-2024, o alcance das referidas metas até 2024 parece improvável, devido ao comportamento dos indicadores nas séries históricas.

É possível constatar que, apesar de algumas conquistas, o Brasil ainda tem uma dívida histórica com a educação, havendo privilégio de alguns no acesso a esse bem social, conforme enfatiza Cury (2002), que acrescenta: “Disso resulta a necessária cobrança deste direito quando ele não é respeitado” (Cury, 2002, p. 259). Fica evidente, quanto à Meta 4, a persistência da desigualdade e da exclusão das pessoas com deficiência. Além disso, o não cumprimento da meta configura desconsideração do assegurado no artigo 208 (inciso III) da Constituição Federal (1988), relativo ao dever com esse público, sendo incumbência do Estado “a garantia de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”. Tal atendimento deve ser “gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades” (Lei n. 9.394, 1996, artigo 4º, inciso III). Mesmo com toda a mobilização em prol da educação inclusiva (Unesco, 1990, 2001, 2015; ONU, 1994; Constituição da República Federativa do Brasil, 1988; Decreto n. 7.611, 2011; Lei n. 9.394, 1996; MEC, 2008; entre outros), esse ideário ainda está longe de ser concretizado. Nesse sentido, a Unesco (2015, p. 42) enfatiza que a educação inclusiva

. . . deve orientar todas as políticas e práticas educacionais, a começar pelo fato que a educação é um direito humano fundamental e a base para uma sociedade mais justa e igualitária. Escolas inclusivas estão baseadas em uma pedagogia centrada no aluno, capaz de educar com sucesso todas as crianças, inclusive aquelas com desvantagens e incapacidades graves. O mérito dessas escolas não é apenas de serem capazes de fornecer educação de qualidade a todas as crianças; seu estabelecimento é um passo crucial para ajudar a mudar atitudes discriminatórias, para criar comunidades acolhedoras e para desenvolver uma sociedade inclusiva.

Fazendo uma retrospectiva, tendo como referência o período seguinte à promulgação da Constituição Federal (1988), Oliveira (2009, pp. 199-200) explica que:

O conjunto de reformas implantadas na educação brasileira nesse período resultou na reestruturação do ensino no Brasil nos seus aspectos relativos à organização escolar, à redefinição dos currículos, à avaliação, à gestão e ao seu financiamento. Especialmente na educação básica, as mudanças realizadas redefiniram sua estrutura. As alterações na legislação educacional brasileira consumaram essa nova reconfiguração, tendo como expressão maior a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB.

No período de 2003 a 2016, nos governos de Lula e Dilma, foram implementadas políticas públicas e programas (por exemplo, Decreto 6.094, 2007; Lei n. 9.424, 1996; Lei n. 11.274, 2006; Lei n. 11.494, 2007; MEC, 2007; Portaria MEC n. 867, 2012; Portaria MEC n. 931, 2005; Portaria Normativa Interministerial n. 17, 2007) visando à efetividade do direito à educação, defendido nos planos nacionais de educação (Lei n. 10.172, 2001; Lei n. 13.005, 2014). Trata-se de uma educação com “garantia do padrão de qualidade” (Constituição da República Federativa do Brasil, 1988; Lei n. 9.394, 1996), sendo que tal qualidade,

. . . numa perspectiva ampla e basilar, remete a uma determinada ideia de qualidade de vida na sociedade e no planeta Terra. Inclui tanto a qualidade pedagógica quanto a qualidade política, uma vez que requer compromisso com a permanência do estudante na escola, com sucesso e valorização dos profissionais da educação. Trata-se da exigência de se conceber a qualidade na escola como qualidade social, que se conquista por meio de acordo coletivo. Ambas as qualidades - pedagógica e política - abrangem diversos modos avaliativos comprometidos com a aprendizagem do estudante, interpretados como indicações que se interpenetram ao longo do processo didático-pedagógico, o qual tem como alvo o desenvolvimento do conhecimento e dos saberes construídos histórica e socialmente. (Parecer CNE/CEB n. 7, 2010).

A ampliação do ensino fundamental para nove anos (Lei n. 11.274, 2006) constituiu uma política educacional que viabilizou, em caráter de obrigatoriedade, o ingresso da criança de seis anos no primeiro ano do ensino fundamental. Um dos principais objetivos dessa ampliação (prevista no PNE 2001-2011) foi beneficiar as crianças oriundas de classes populares, excluídas do sistema educacional, permitindo o seu acesso à escola mais cedo e proporcionando “um tempo mais longo de convívio escolar, maiores oportunidades de aprender e, com isso, uma aprendizagem mais ampla” (MEC, 2004, p. 17). Contudo a universalização requer, além da garantia do acesso, condições para que o estudante permaneça na escola, aproprie-se dos conhecimentos historicamente construídos e conclua seu itinerário formativo com êxito.

O Plano de Desenvolvimento da Educação (MEC, 2007), como “plano executivo”, foi significativo para o avanço educacional. Dentre algumas de suas contribuições, destacamos: a) a “incorporação de inovações” no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) (Lei n. 11.494, 2007), que substituiu o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) (Lei n. 9.424, 1996); b) o aprimoramento do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Portaria MEC n. 931, 2005), por meio da instituição do Ideb (Decreto n. 6.094, 2007) “como indicador objetivo” direcionado ao diagnóstico e o monitoramento da qualidade educacional no país; e c) o Programa Mais Educação (Portaria Normativa Interministerial n. 17, 2007), com o objetivo de “fomentar a educação integral de crianças, adolescentes e jovens, por meio do apoio a atividades sócio-educativas no contraturno escolar”, considerando o previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394, 1996), em seu artigo 34, sobre a ampliação progressiva para a jornada em tempo integral.

Em decorrência do Plano de Desenvolvimento da Educação (MEC, 2007), dentre as diretrizes do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação (Decreto n. 6.094, 2007), ressaltamos:

I - estabelecer como foco a aprendizagem, apontando resultados concretos a atingir;

II - alfabetizar as crianças até, no máximo, os oito anos de idade, aferindo os resultados por exame periódico específico;

III - acompanhar cada aluno da rede individualmente, mediante registro da sua freqüência e do seu desempenho em avaliações, que devem ser realizadas periodicamente;

IV - combater a repetência, dadas as especificidades de cada rede, pela adoção de práticas como aulas de reforço no contra-turno, estudos de recuperação e progressão parcial;

VII - ampliar as possibilidades de permanência do educando sob responsabilidade da escola para além da jornada regular;

IX - garantir o acesso e permanência das pessoas com necessidades educacionais especiais nas classes comuns do ensino regular, fortalecendo a inclusão educacional nas escolas públicas;

XIX - divulgar na escola e na comunidade os dados relativos à área da educação, com ênfase no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - Ideb.

Ainda, com relação à alfabetização, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Portaria MEC n. 867, 2012), instituído em 2012, reafirma o compromisso dos entes federados com a alfabetização “em Língua Portuguesa e em Matemática, até o final do 3º ano do ensino fundamental”, a redução da “distorção idade-série na Educação Básica” e a melhoria “do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb)” (Portaria MEC n. 867, 2012, artigo 5º).

Contudo, após o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, desde o governo de Michel Temer na presidência até o governo atual, têm ocorrido rupturas e descontinuidades de algumas dessas políticas públicas e programas. Certamente, tais rupturas e descontinuidades interferem no alcance das metas educacionais. Dessa forma, consideramos que elas precisam ser problematizadas, analisando seus impactos nos avanços necessários para o cumprimento das metas do PNE 2014-2024.

O cumprimento das metas educacionais, estabelecidas por dispositivos internacionais, também tem sido um desafio constante para o país. Sendo um país signatário da Unesco, o Brasil está entre os países que não conseguiram atingir as metas compactuadas por ocasião da Declaração Mundial sobre Educação para Todos: Satisfação das necessidades básicas de aprendizagem (Unesco, 1990) e retomadas pelo Marco de Ação de Dakar (Unesco, 2001). Das seis metas estabelecidas pelo Marco de Ação de Dakar a serem cumpridas no espaço temporal entre 2000 e 2015, o Brasil atingiu duas, a saber: a) Meta 2: “assegurar que todas as crianças, com ênfase especial nas meninas e nas crianças em circunstâncias difíceis e pertencentes a minorias étnicas, tenham acesso à educação primária, obrigatória, gratuita e de boa qualidade” (Unesco, 2015); e b) Meta 5: “eliminar disparidades de gênero na educação primária e secundária e alcançar a igualdade de gênero na educação, com enfoque na garantia ao acesso e ao desempenho pleno equitativo de meninas na educação básica de boa qualidade” (Unesco, 2015).

Em 2015, mesmo ano em que ocorreu a aferição final das seis metas de Dakar, a Declaração de Incheon - Educação 2030: Rumo a uma educação de qualidade inclusiva e equitativa e à educação ao longo da vida (Unesco, 2016) propõe metas a serem atingidas pelos países signatários até o ano de 2030.

No preâmbulo dessa declaração há o reconhecimento dos “esforços feitos” e a constatação de que ainda se está “longe de alcançar a educação para todos” (Unesco, 2016). Diante disso, é reafirmado o direito à educação, visando a “[a]ssegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos”, compreendendo que “[i]nclusão e equidade na e por meio da educação são o alicerce de uma agenda de educação transformadora” e se constituem em possibilidades para “enfrentar todas as formas de exclusão e marginalização, bem como disparidades e desigualdades no acesso, na participação e nos resultados de aprendizagem” (Unesco, 2016).

Considerando a trajetória política e educacional brasileira, com seus avanços e retrocessos, pode-se dizer que possivelmente o país também não irá cumprir com todas essas metas da Unesco previstas para serem atingidas até 2030. Ademais, conforme destaca o Relatório do 4º ciclo de monitoramento (Inep, 2022, p. 12):

Mais do que produzir impactos nas estatísticas educacionais, a pandemia tem afetado sobremaneira a qualidade e o direito à educação. O fechamento de escolas, a adoção urgente de novas formas de ensino, a interrupção de projetos em curso e a restrição do convívio comunitário e social são alguns dos aspectos trazidos pela pandemia ao campo educacional. Eles ocorreram em um cenário que já comportava inúmeras desigualdades no tocante ao acesso, à conclusão, ao aprendizado, ao nível socioeconômico, à infraestrutura e às oportunidades de ensino. A pandemia pode ter aprofundado os hiatos que já cindiam a educação nacional, em que pesem os avanços das últimas décadas, e adiciona desafios vultosos à concretização de uma educação de qualidade para todos e todas no País.

Nesse sentido, retomamos o exposto no documento Plano Nacional de Educação 2014-2024: Linha de base (Inep, 2015, p. 11):

A concretização do direito à educação . . . perpassa pela garantia de que todos os cidadãos tenham oportunidades de acessar as instituições escolares e que encontrem nelas as condições propícias para concluir, na idade certa, suas etapas com níveis satisfatórios de aprendizagem. Em outras palavras, a garantia do direito à educação requer que ela seja significativa, isto é, dotada da qualidade que transforme a vida dos indivíduos e que esses, por sua vez, sejam capazes de modificar positivamente a sociedade. Monitorar se esse processo tem ocorrido, avaliar a sua qualidade e a das políticas que o respaldam é parte constitutiva da própria realização do direito à educação.

O não cumprimento das metas educacionais prejudica a efetividade do direito à educação, cujas repercussões impactam os âmbitos pessoal e coletivo. Retomando o exposto no artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, busca-se, por meio da educação, o desenvolvimento “da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos do ser humano e pelas liberdades fundamentais”, visando “[à] compreensão, [à] tolerância e [à] amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos e . . . [às] atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz” (ONU, 1948). Ao se referir ao direito à educação, Werner (2022) assevera que:

A interpretação de seu sentido e alcance deve partir do pressuposto de sua profunda relação com os demais direitos sociais, como saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados, assim como, submete-se ao regime constitucional da supremacia dos direitos humanos, categorizado como cláusula pétrea e enquadrado no processo de aplicação e hierarquia dos tratados internacionais . . . coadunando-se assim com os princípios da dignidade humana e da igualdade.

Mediante o exposto, reiteramos a ideia que a educação é um meio essencial para a garantia dos demais direitos a serem assegurados a todas as pessoas. Portanto, ao se negar o direito à educação, possivelmente os demais direitos também não serão efetivados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No centro das reflexões apresentadas, estavam as decorrências do (não) cumprimento das metas 2, 4, 5, 6 e 7 do Plano Nacional de Educação 2014-2024 para a efetividade do direito à educação, no contexto do ensino fundamental. Para tanto, com base nos relatórios de monitoramento das metas do PNE 2014-2004 dos quatro ciclos, analisamos as séries históricas dos dados relativos a cada uma das metas selecionadas para o estudo.

Conforme exposto, tal análise nos permite inferir que é muito provável que nenhuma dessas metas seja atingida, apesar de duas delas estarem próximas do proposto, a saber: a Meta 2, direcionada à universalização do ensino fundamental, e a Meta 7 (no indicador 7A), relativa ao fomento da qualidade educacional. Com relação à Meta 5, atinente à alfabetização até o 3o ano, os níveis de proficiência apontam desigualdades que podem ser agravadas devido aos impactos da pandemia na alfabetização inicial.

Chama a atenção o distanciamento entre o proposto e o observado nos resultados da Meta 4, cujo foco é o público-alvo da educação especial, e da Meta 6, referente à educação em tempo integral. Nessas duas metas, ficam explícitos os efeitos do desmonte de políticas públicas e programas ao longo dos últimos anos, evidenciando a negligência do direito à educação, reforçando os mecanismos de exclusão, especialmente daqueles que vivem em situação de vulnerabilidade, e acentuando as desigualdades sociais que se perpetuam ao longo da história da educação em nosso país.

Apesar dos avanços com a promulgação da Constituição Federal (1988) no que concerne à instauração de um estado democrático de direito e demais dispositivos nacionais e internacionais que preconizam os direitos humanos, entre eles o direito à educação, parece já ser consenso que a existência de tais dispositivos não garante a efetividade dos direitos. Contudo, se esses direitos estão positivados, compete à sociedade exercer seu papel e requerer que os direitos essenciais à dignidade humana sejam respeitados, exigindo das instâncias competentes o cumprimento dos seus deveres.

Nessa perspectiva, o monitoramento sistemático das metas do PNE 2014-2024 é um mecanismo de controle social de extrema relevância, pois viabiliza o acompanhamento da evolução dos dados, tornando possível a proposição de estratégias que contribuam para o alcance dos resultados almejados.

Por fim, entendemos que o cumprimento do conjunto das metas analisadas no estudo realizado requer a corresponsabilidade dos entes da federação, especialmente no que se refere aos investimentos na educação, de forma compatível com as demandas existentes, ao combate às rupturas e às descontinuidades das políticas públicas e programas educacionais, e à implementação de políticas sociais que contribuam para minimizar as desigualdades, considerando que esses, entre outros aspectos, impactam e comprometem a democratização e a efetividade do direito à educação.