A internacionalização da educação superior, situada no dilema entre a sociedade do conhecimento e a economia do conhecimento (Trevisol & Fávero, 2019), pode ser considerada um campo de estudos e de indução de vários organismos internacionais: a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), o Banco Mundial (BM), a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), entre outros.

No âmbito das ações prioritárias e das recomendações internacionais da UNESCO, por exemplo, destaca-se a Declaração Mundial sobre Educação Superior no Século XXI: Visão e Ação (1998) e o Marco Referencial de Ação Prioritária para a Mudança e o Desenvolvimento do Ensino Superior (1998). A Declaração, já na primeira parte, expressa o entendimento de que "a cooperação e o intercâmbio internacionais são os caminhos principais para promover o avanço da educação superior em todo o mundo" (UNESCO, 1998, p. 2). O Artigo 15 expressa a necessidade de "compartilhar conhecimentos teóricos e práticos entre países e continentes" (p. 8). O texto destaca princípios com base na solidariedade, no reconhecimento e no apoio mútuo, na parceria equitativa entre instituições e a necessidade de se conviver com culturas e valores diferentes. Além do "domínio de múltiplos idiomas, os programas de intercâmbio de docentes e estudantes, e o estabelecimento de vínculos institucionais para promover a cooperação intelectual e científica …" (p. 8), a partilha de conhecimentos teóricos e práticos entre instituições de países desenvolvidos, de países em desenvolvimento, beneficiando, particularmente, os países menos desenvolvidos. Salienta, também, que "a dimensão internacional deve estar presente nos planos curriculares e nos processos de ensino e aprendizagem" (p. 8).

Neste sentido, Stalliveri (2009) expressa que a internacionalização é um fenômeno, não uma opção institucional, pois vem sendo projetada em um cenário em que o conhecimento e as aprendizagens interagem, produzem e são produzidas pelas práticas econômicas, promovendo mudanças nas concepções vinculadas às finalidades da educação superior. Ou seja, a internacionalização vem sendo um imperativo associado à diferenciação institucional e profissional, projetando-se e modificando a paisagem da educação superior no Brasil e no mundo. No entanto, o que se mostra, por meio da produção científica, sobre a internacionalização das instituições de educação superior? Quem são e que preocupações manifestam os pesquisadores mais citados pelos estudos deste tema nas últimas décadas?

Intencionamos, por meio da análise bibliométrica da produção científica construir a rede social das comunidades científicas empenhadas nos estudos sobre a internacionalização da educação superior a partir da Declaração Mundial sobre Educação Superior no Século XXI (1998), e analisar as preocupações emergentes junto aos autores mais citados pela comunidade científica.

Apontamentos teóricos

Knight (2003, 2004, 2008), uma das principais referências deste campo de estudos, expressa que a internacionalização, produtora e produzida pela globalização, pode ser definida como "o processo de desenvolvimento e implementação de políticas e programas para integrar as dimensões internacional, intercultural e global nos propósitos e funções da educação superior" (Knight, 2003, p. 2). Ou seja, a internacionalização envolve múltiplos atores, conforme supracitado, e comporta significados polissêmicos que vão desde a interação de experiências e investigações científicas entre os países, até instituições sem fronteiras, programas e serviços internacionais, intercâmbio educacional e cooperação técnica, interação intercultural e global, entre outros (Borges & Tauchen, 2017). Por isso, Morosini (2006, 2011) expressa que a internacionalização é um campo de pesquisa em expansão, sendo que necessita de mais estudos que abordem sua contribuição para qualidade acadêmica social. Souza Jr. (2010, pp. 8-9) considera que a "… internacionalização é relativa às práticas exercidas no âmbito da educação por governos e instituições, visando à mobilidade e/ou transferência de conhecimento do sistema educacional de um Estado para o sistema de outro Estado". Castro e Neto (2012, p. 70) concebem a internacionalização de forma ampliada envolvendo, "… além da cooperação técnica, a inserção de uma dimensão internacional ou intercultural em todos os aspectos da educação e da pesquisa".

Lima e Maranhão (2009) analisam o fenômeno da internacionalização educacional sob dois ângulos: ativa e passiva. A primeira é evidenciada pela atração acadêmica e oferta de serviços educacionais no exterior. Enquanto a segunda, pelo envio assistemático de estudantes para o exterior. Esta conceituação também é assumida pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) ao expressar que "a internacionalização pode ser entendida enquanto um processo amplo e dinâmico envolvendo ensino, pesquisa e prestação de serviços para a sociedade …", podendo ser abordada "em dois tipos: a passiva, onde ocorre a mobilidade de docentes e discentes para o exterior; e a ativa, onde o fluxo é inverso" (MEC/CAPES, 2017, p. 6).

Para Cunha e Reschke (2016), a internacionalização vem sendo incorporada como um diferencial nas agendas institucionais, gerando avanços no que diz respeito à qualidade do ensino, constituindo-se como uma oportunidade de qualificação das trajetórias acadêmicas e profissionais. Laus e Morosini (2005), Laus (2012) e Gácel-Ávila (2003) também vinculam a internacionalização aos processos de mudança organizacional, cultural e gestão estratégica. Altbach (2004), De Wit (2002; 2005), Lima e Maranhão (2009) analisam a internacionalização no cenário da globalização e de neocolonialismo. Knight (2004, 2008), Altbach e Knight (2004) e Morosini (2006, 2011), Laus e Morosini (2005) discutem modelos e práticas de internacionalização. Tais estudos, de modo geral, têm investido na conceitualização do campo de estudos, razões e motivações para a internacionalização (De Wit, 2005).

Percurso metodológico

Revisões da produção científica e análises bibliométricas são ferramentas fundamentais no trabalho de pesquisa, pois avaliam e analisam dados da literatura, a fim de encontrar coocorrências em problemas que não são tão óbvios (Corzo & Alvarez-Aros, 2020). Para localizar e analisar os documentos listados nos banco de dados científicos, utiliza-se uma ferramenta de código aberto para a pesquisa quantitativa em cientometria e bibliometria baseada em métodos de análise bibliométrica. Por meio do uso de Aplicações R e Rstudio, é acrescentada uma biblioteca desenvolvida com estes métodos de análise, chamada Bibliometrix que permite a cartografia científica (Aria & Cuccurullo, 2017). Este código tem sido aplicado em várias pesquisas e em diferentes disciplinas que requerem tal análise (Duque & Cervantes-Cervantes, 2019; Corzo & Alvarez-Aros, 2020; Mantilla & Vercoutere Quinche, 2021; Terán, et al., 2021).

Há vários métodos para resumir a quantidade de atividade científica em um domínio, mas a bibliometria tem o potencial de introduzir um processo de revisão sistemática, transparente e reprodutível que permite identificar dados como cocitação, acoplamento, análise da colaboração científica, palavras-chave relatadas pelo autor, ou pela revista, entre outros (Aria et al., 2020). Nesta biblioteca, é possível realizar várias rotinas de importação de dados bibliográficos das bases de dados Scopus, Clarivate Analytics Web of Science, PubMed e Cochrane, obtendo matrizes de dados que permitem sintetizar os resultados de pesquisas anteriores, assim como o progresso de uma linha específica de pesquisa.

Nesta perspectiva, a análise bibliométrica realizada, neste estudo, seguiu quatro etapas, estabelecendo uma linha de pesquisa baseada em evidências:

Seleção de documentos na base Web of Science (WOS) e Scielo, conforme critérios estabelecidos e exportação de dados em formato TXT.

Depuração do conjunto de bancos de dados resultante e análise estatística.

Visualização das relações usando R e Biblimetrix.

Análise dos resultados e conclusões.

Para a primeira etapa, a seleção dos dados foi realizada por meio da licença do Portal de Jornais CAPES / MEC, que permite o acesso remoto ao conteúdo subscrito do portal da revista, disponível às instituições federais, neste caso pela Universidade Federal do Rio Grande (FURG). Assim, o principal banco de dados da Web of Science e Scielo foi acessado.

A busca foi delimitada em três critérios: (a) período das publicações: 1998 a 2020. O ano inicial foi definido em função das influências à internacionalização decorrentes da Declaração Mundial sobre a Educação Superior no Século XXI; (b) corresponder aos descritores de internacionalização (internationalization-internationalize-internationaliz*), internacionalização política (politics-policy), educação superior (college education - university education), ensino superior (higher education - University education-educat*); (c) cumprir a função lógica (1) – a seguir – nos campos de um registro (título, resumo, palavras-chave do autor, palavras-chave do banco de dados). A Tabela 1 mostra os documentos encontrados, os quais foram refinados nos três principais países com maior produção científica vinculada à internacionalização da educação superior.

Tabela 1 Resultado da consulta nos bancos de dados da Web of Science e Scielo

| Palavras-chave | N° de Documentos |

|---|---|

| TÓPICO: (internationaliz* AND educat*) AND TÓPICO: (higher OR college OR University) AND TÓPICO: (politics OR policy) | 810 |

| TÓPICO: (internationaliz* AND educat*) AND TÓPICO: (higher OR college OR University) AND TÓPICO: (politics OR policy) Refinado por: [excluindo] PAÍSES/REGIÕES: (PEOPLES R CHINA) |

106 |

| TÓPICO: (internationaliz* AND educat*) AND TÓPICO: (higher OR college OR University) AND TÓPICO: (politics OR policy) Refinado por: [excluindo] PAÍSES/REGIÕES: (USA) |

91 |

| TÓPICO: (internationaliz* AND educat*) AND TÓPICO: (higher OR college OR University) AND TÓPICO: (politics OR policy) Refinado por: [excluindo] PAÍSES/REGIÕES: (BRAZIL) |

79 |

Na segunda etapa, os dados recuperados foram analisados usando o RStudio 2021.09.0 + 351 software Ghost Orchid com o pacote R da bibliometrix. Desta forma, os dados foram importados para o RStudio e convertidos em um quadro de dados bibliográficos dos 810 artigos selecionados para o estudo. Depois, normalizados para a marcha em duplicata para obter resultados descritivos da análise das citações, das informações científicas e da produtividade.

Para a terceira etapa, a marcha foi usada em duplicata, com as funções relevantes do pacote R da Bibliometrix, nas quais foram calculadas e visualizadas as redes bibliométricas (citação, autor, país, palavra-chave do autor e redes de palavras-chave do banco de dados) e acoplamento bibliográfico (citação conjunta, coocorrências de palavras-chave etc.) em uma rede bibliométrica bidirecional (bipartida) de matrizes retangulares de Artigos × Atributos.

Um modelo gráfico de todas as redes foi criado usando algoritmos dirigidos pelo grupo Louvain (Blondel et al., 2008) implementado na função networkPlot do pacote R. Todas as redes foram padronizadas empregando o coeficiente Simpson (índice de inclusão), o índice de proximidade (força de associação), o índice de similaridade de Jaccard e o coeficiente cosseno de Salton entre nós de uma rede. A função implementa o algoritmo de derivação Porter para modular as palavras flexionadas para sua forma raiz.

Na quarta etapa, análise dos resultados, além da análise quantitativa dos dados, foi realizada a análise interpretativa dos dez artigos mais citados no período. Para tanto, utilizou-se a Análise de Conteúdo (Bardin, 2011), de acordo com as etapas de: pró-análise – leitura dos títulos e dos resumos dos artigos selecionados conforme descritores informados; exploração do material – selecionando segmentos de conteúdo para codificação e definição das unidades de registro e de significação; tratamento dos resultados, inferência e interpretação – categorização, discussão e sistematização dos achados da investigação. Por fim, produzimos o metatexto com os resultados, as discussões e as conclusões, evidenciando algumas tendências sobre a internacionalização do ensino superior.

Redes sociais da produção científica e temas emergentes

Certamente, pesquisadores interessados no fenômeno da internacionalização da educação superior, independentemente do enfoque ou delimitação do estudo, ancoraram suas reflexões em estudos anteriores, em autores de referência. Tal constatação pode ser observada quando se acessa as referências bibliográficas das publicações científicas. Este indicador fornece pistas sobre as nossas escolhas de pesquisa e de produção do conhecimento, bem como sobre as contribuições do outro que julgamos pertinente e, possivelmente, sobre a nossa perspectiva paradigmática. Conforme Grácio (2016, p. 83):

O conjunto de referências dos trabalhos científicos pode, nesse contexto, ser analisado como reflexo de uma comunidade científica discursiva, na medida em que explicita tanto o diálogo entre os autores citantes e citados, como o reconhecimento da proximidade e vizinhança teórica e/ou metodológica entre os citados por esta comunidade, retratando assim características do domínio.

Neste sentido, o estudo bibliográfico pode fornecer informações não apenas sobre o estado do conhecimento, sobre os temas emergentes, mas também conhecer as comunidades científicas que os produzem e suas redes de relações, pois a produção do conhecimento é de natureza histórico-social, cultural, política e tais estudos "contribuem para a visualização do processo comunicativo e interativo, bem como da estrutura subjacente do domínio em estudo" (Grácio, 2016, p. 83).

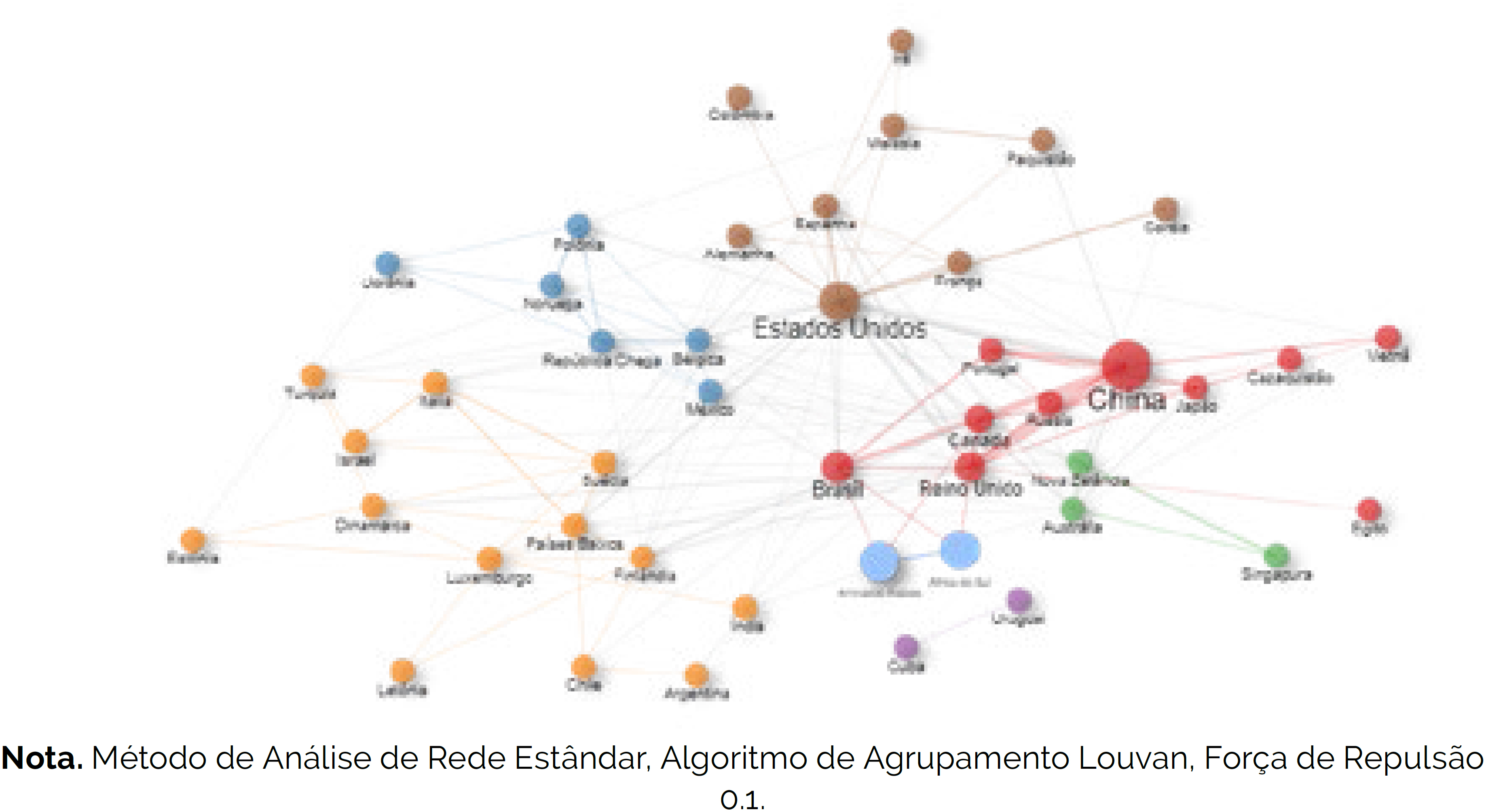

A partir da análise da rede social dos países, nas 810 publicações científicas selecionadas no período, observa-se, na rede vermelha, onde se situa o Brasil, relações com a China, Reino Unido, Canadá, Rússia, Portugal, Japão, Vietnã, África do Sul, Cazaquistão e Emirados Árabes (Figura 1).

Desse modo, quando se examina a produção cientifica total por país, percebe-se que 20,2% está situada na China, 18,6% no Brasil, 17,6% nos Estados Unidos, 9,6% no Reino Unido, 9,2% na Espanha e 9,1% no Canadá. Ou seja, mais de 50% da produção sobre internacionalização localiza-se entre os três primeiros países. Contudo, ao analisar as produções em coautoria, 13% situam-se na China, 7,9% nos Estados Unidos, 6,7% no Canadá, 5,8% no Reino Unido, 5% na Espanha e 4,8% no Brasil, observa-se um decréscimo de todos os índices. No entanto a China se mantém em destaque em número de publicações e em publicações em coautoria. Vanz e Stumpf (2010, p. 45) esclarecem que "a coautoria é apenas uma faceta da colaboração científica, pois ela não mede a colaboração na sua totalidade e complexidade".

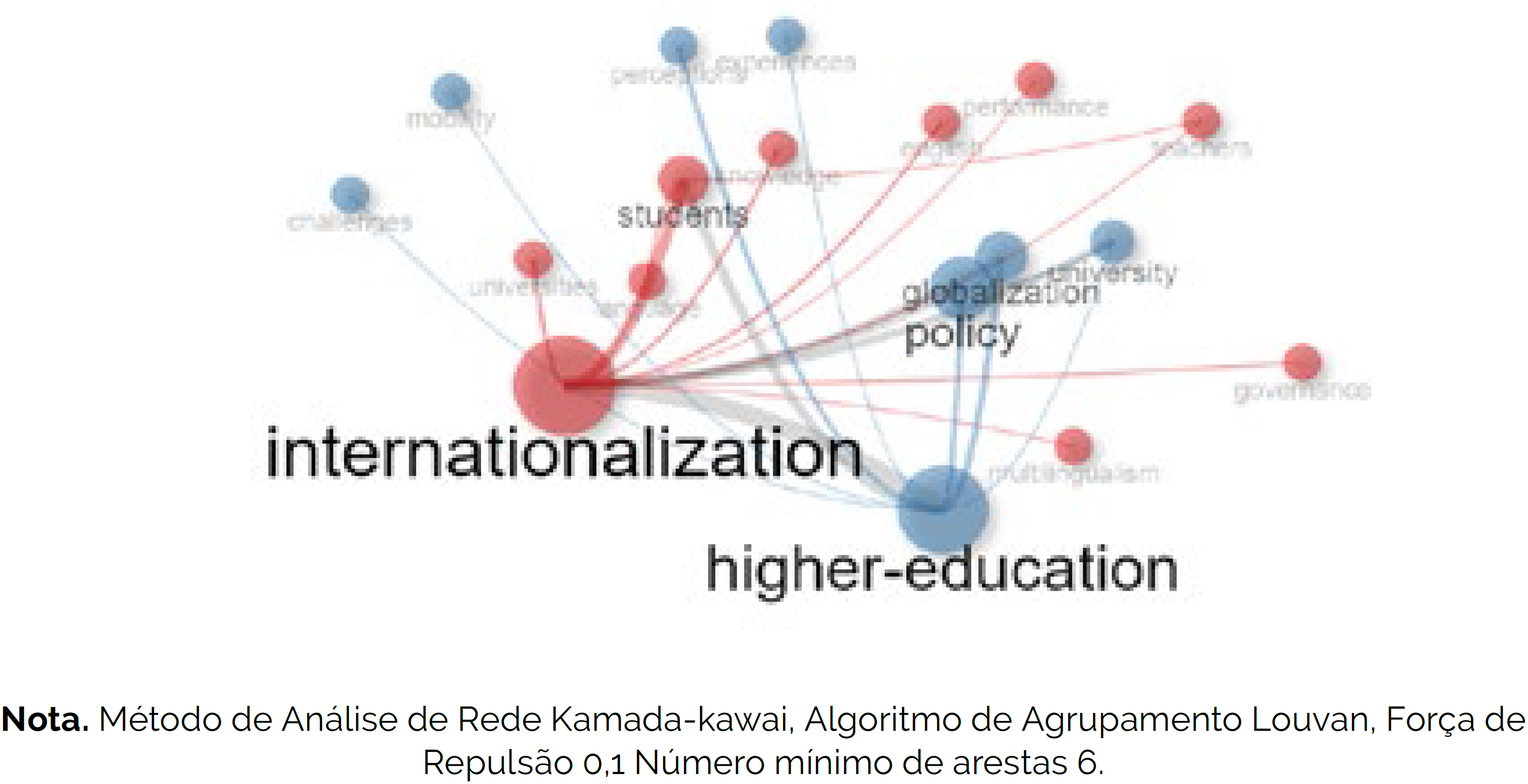

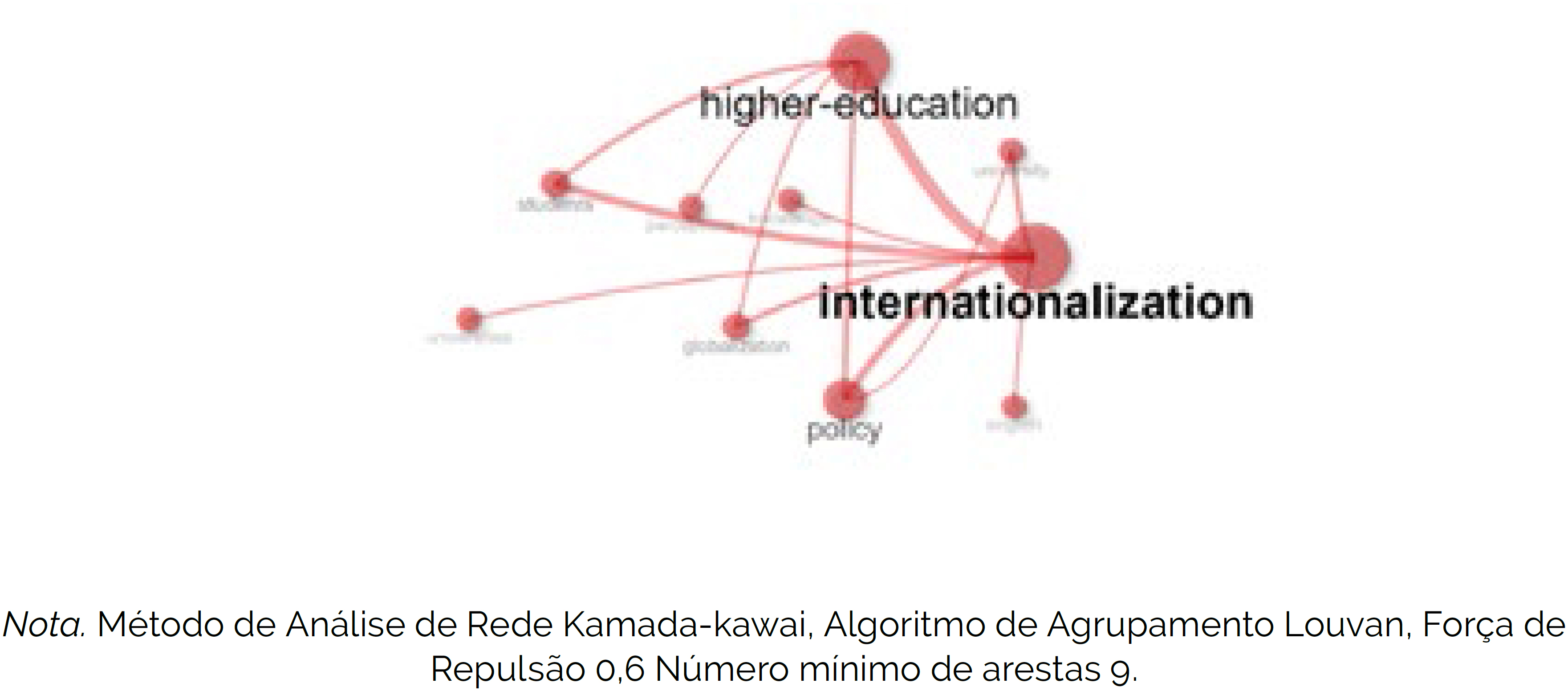

Neste sentido, a análise das palavras-chave informadas nos documentos analisados permite cogitar possibilidades para a criação de redes de colaboração científica decorrentes das aproximações temáticas dos objetos de pesquisa, bem como acompanhar a ampliação das preocupações temáticas no período analisado (Figura 2).

No período de 1998 a 2008, verificou-se, na base analisada, apenas 32 publicações que apresentaram relações entre internacionalização e ensino superior e, secundariamente, estudos no exterior e transnacionalização. No período subsequente, observa-se um grande aumento dos estudos, bem como a ampliação das preocupações temáticas (Figura 3).

Nesta rede, observa-se a ampliação dos estudos, bem como as emergências envolvendo políticas de ensino superior vinculadas à internacionalização, além de pesquisas sobre os estudantes, as quais envolvem linguagem, língua inglesa, multiculturalismo, performance e ensino.

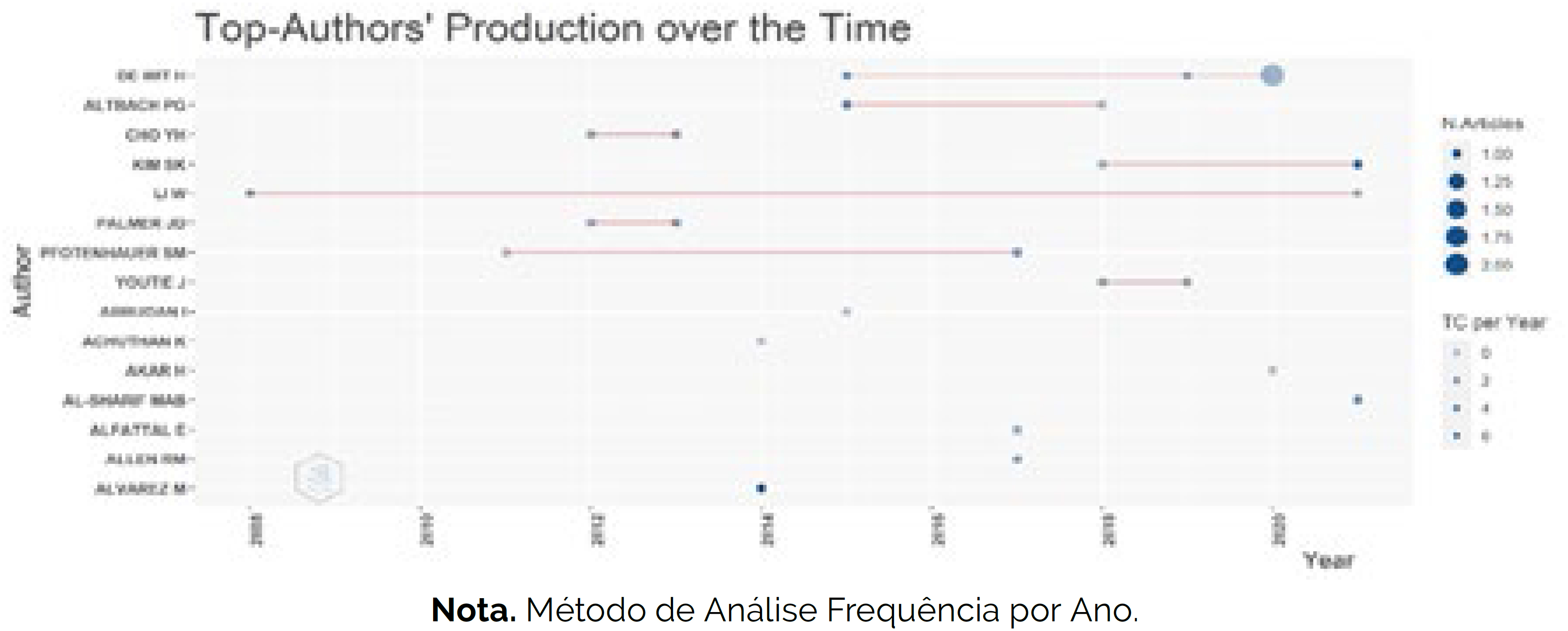

Com relação aos pesquisadores, a Figura 4 apresenta os pesquisadores que mais publicaram sobre internacionalização, bem como os períodos das produções.

Com relação aos autores e ao impacto das publicações, identifica-se os dez artigos mais citados, os quais serão analisados na sequência.

Tabela 2 10 arquivos mais citados segundo a WOS

| Autores | Artigo | Ano | Citações locais | Citações globais | LC/GC Ratio (%) | Normalized Global Citations |

|---|---|---|---|---|---|---|

| STEIN, Sharon & ANDREOTTI, Vanessa Oliveira | Cash, competition, or charity: international students and the global imaginary | 2016 | 16 | 70 | 22,86 | 8,03 |

| ROSE, Heath & MCKINLEY, Jim | Japan's English-medium instruction initiatives and the globalization of higher education | 2018 | 16 | 52 | 30,77 | 10,57 |

| PILLER, Ingrid & CHO, Jinhyun | Neoliberalism as language policy | 2013 | 13 | 187 | 6,95 | 11,37 |

| HU, Guangwei & LEI, Jun | English-medium instruction in Chinese higher education: a case study | 2014 | 13 | 90 | 14,44 | 6,54 |

| BYUN, Kiyong & KIM, Minjung | Shifting Patterns of the Government's Policies for the Internationalization of Korean Higher Education | 2011 | 12 | 58 | 20,69 | 3,88 |

| HORTA, Hugo | The Role of the State in the Internationalization of Universities in Catching-up Countries: An Analysis of the Portuguese Higher Education System | 2010 | 9 | 39 | 23,08 | 2,40 |

| TRILOKEKAR, Roopa Desai | International education as soft power? The contributions and challenges of Canadian foreign policy to the internationalization of higher education | 2010 | 9 | 55 | 16,36 | 3,39 |

| YONEZAWA, Akiyoshi & SHIMMI, Yukiko | Transformation of university governance through internationalization: challenges for top universities and government policies in Japan | 2015 | 8 | 32 | 25,00 | 4,39 |

| GUO, Yan & GUO, Shibao | Internationalization of Canadian higher education: discrepancies between policies and international student experiences | 2017 | 8 | 40 | 20,00 | 9,00 |

| CHOI, Po King | `Weep for Chinese university’: a case study of English hegemony and academic capitalism in higher education in Hong Kong | 2010 | 7 | 44 | 15,91 | 2,71 |

Nota. Método de Análise Frequência de Citações na base de dados importada, frequência de citações em todo o WOS. LC/GC Ratio (%) é o porcentual entre as citações locais e as citações globais. A Normalized Global Citations é calculada dividindo a contagem real de itens de citação pela taxa de citação para documentos com o mesmo ano de publicação.

Análise das temáticas emergentes

É possível verificar, ampliando o número de arestas entre as palavras-chave, a forte relação entre os artigos mais citados e as palavras-chave informadas na integralidade da base analisada.

O estudo canadense publicado por Stein e Andreotti (2015) utiliza a estrutura de "imaginários globais" e seu mito colonial de origem ontoepistemológica ocidental para examinar as ligações entre o recrutamento e o acolhimento de estudantes internacionais com o racismo. Posicionam o ensino superior do Norte Global como um produto desejável e analisam três imaginários globais que permeiam a recepção racista de estudantes internacionais, conforme segue:

Fontes de renda e de capital intelectual que sustentam a prosperidade contínua da universidade ocidental e estado-nação (ou seja, como dinheiro). Com o fim da Guerra Fria, as mudanças nos processos de recrutamento de estudantes internacionais foram concebidas como ajuda às economias locais, pois, além do pagamento de mensalidades, movimentava receitas de despesas junto às comunidades. Além disso, em uma estrutura de economia do conhecimento, é possível verificar, no imaginário global dominante, a superioridade e a universalidade do conhecimento ocidental e, portanto, da educação ocidental situada no Norte Global que, por efeito, dispõe de maior prestígio e de recursos na estratificação global do ensino superior. Neste cenário, tem-se a percepção de melhores oportunidades de formação, trabalho e de mobilidade social do que poderiam encontrar em seus contextos domésticos.

Como participantes indignos ou inferiores no concurso para mobilidade social por meio de oportunidades educacionais e de emprego, ou seja, por meio de "concorrência". Pressupõe-se que os estudantes internacionais talvez estejam sendo preparados para fortalecer o capital cultural do país de origem, ameaçando o Norte Global. Também integram esse imaginário as oportunidades internas das instituições, voltadas à atração de estudantes internacionais, as quais podem ser percebidas como ameaça ao seu direito e à prioridade dos cidadãos locais.

como objetos de desenvolvimento e recipientes do conhecimento universal do ocidente, ou seja, como "caridade". Verifica-se que, com o aumento da competição para atração de estudantes internacionais, as instituições qualificaram seus "produtos" e, com isso, os estudantes estrangeiros têm a percepção de seu poder como consumidores. Então, ao mesmo tempo em que contribuem com a prosperidade das instituições, está subjacente a recepção racista de estudantes internacionais por professores e colegas.

Por fim, os autores destacam a necessidade de analisar não apenas os efeitos da gramática das posições imaginárias globais, mas também como tem-se produzido fronteiras dentro do Estado-nação e o papel do ensino superior na sua replicação.

O artigo de Choi (2009) analisa a controvérsia linguística da hegemonia inglesa e o capitalismo acadêmico no ensino superior em Hong Kong. Usam o termo capitalismo acadêmico para se referir às mudanças na governança universitária das últimas décadas do século XX. Conforme examina, com a diminuição do financiamento estatal, a mercantilização do ensino universitário, a centralização do poder nas instituições, a gestão e o crescimento da vigilância sobre o trabalho dos acadêmicos, as universidades públicas passaram a despender mais de seus esforços institucionais na competição por financiamento externo vinculado às pesquisas e à busca por resultados quantificáveis. Ainda, sobre o capitalismo acadêmico, o autor informa que, mesmo após a descolonização, o inglês continua sendo a língua do poder e do status social e político, reforçado pela globalização econômica e pelos avanços da tecnologia da informação. Trata-se, portanto, de uma manifestação do neocolonialismo. Analisa que o domínio do inglês, no ensino superior em Hong Kong, tornou-se um marcador de sucesso e de excelência, materializando as políticas educacionais instrumentais que têm como preocupação a manutenção da competitividade econômica no mercado global. Tal materialismo se manifesta na competição pelos melhores alunos, maior número de publicações, na quantidade de doações externas, entre outros.

O estudo de Guo e Guo (2017), examina como as políticas de internacionalização, em uma universidade no oeste do Canadá, foram interpretadas e experimentadas por estudantes internacionais. Primeiramente, analisaram o termo internacionalização que, na literatura, pode significar uma série de atividades internacionais tais como: mobilidade acadêmica de estudantes e de professores, parcerias em pesquisa, programas acadêmicos internacionais, entre outros. Também identificaram dois principais discursos sobre a internacionalização: orientados para o mercado (promoção do desenvolvimento econômico e da competitividade) e orientados eticamente (melhoria da qualidade de vida de estudantes desfavorecidos e cidadania global). Por meio da produção dos dados de pesquisa com estudantes internacionais, foram relatados os seguintes desafios:

Dificuldade em fazer amigos.

Relacionamentos problemáticos com estudantes e professores.

Pouca internacionalização dos currículos, privilegiando perspectivas eurocêntricas.

Manifestações de estereótipos e de racismo.

Os autores destacaram, assim como no estudo de Stein e Andreotti (2015), a percepção dos estudantes com a geração de renda local promovida pelo recrutamento de estudantes internacionais. Contudo, após os alunos chegarem na instituição estrangeira, não se sentiam bem recebidos e, por vezes, alienados, lidando com preconceitos e discriminações de docentes e colegas. Também ressaltaram, fato que corrobora o estudo de Guo e Guo (2017), que os estudantes internacionais que falavam inglês com sotaque eram percebidos como pouco inteligentes, sendo discriminados pelos estudantes domésticos. Assim, os pesquisadores concluem o estudo apontando para a necessidade de um currículo internacionalizado com foco transcultural, valorização dos conhecimentos e dos recursos linguísticos dos estudantes internacionais e a promoção de ações de apoio à transição, à adaptação e à integração dos estudantes internacionais.

O artigo de Yonezawa e Shimmi (2015) discute as mudanças na governança universitária no Japão, em um sistema de língua não inglesa, decorrente da construção de universidades de pesquisa de "classe mundial", caracterizadas por recursos abundantes, concentração de talentos e governança favorável. Por meio da análise das iniciativas de políticas e de programas orçamentários, concluem que a construção de universidades de classe mundial implica não apenas investimento financeiro concentrado, mas também a transformação da governança universitária em um contexto global, o que inclui forças políticas do governo. Por outro lado, sinalizam que, nas últimas duas décadas, aumentaram as diferenças entre as universidades de topo, ou seja, aquelas com perfil internacional, e as universidades que atendem mais ao mercado interno e de trabalho, isto é, aquelas com financiamento insuficiente para a internacionalização. Os autores observam que ainda não está claro se a transformação liderada pelo governo da governança universitária levou a uma melhoria substancial na presença internacional e na competitividade das melhores universidades do Japão, pois as instituições ainda dependem fortemente dos recursos domésticos em pesquisa e de reformas para alcançar a internacionalização. Sinalizam, também, que a internacionalização das instituições deve ser perseguida, como nação, para estimular a competição doméstica na internacionalização do sistema educacional e da sociedade, embora seja aparente a tensão entre o desejo de um perfil global e a preservação da identidade, bem como a política estatal em direção à eficiência e a descentralização da autonomia acadêmica.

O estudo de Trilokekar (2009) explora a história (1960-2008) do envolvimento do governo federal canadense em assistência ao desenvolvimento no exterior e as relações culturais internacionais em contexto da educação internacional, buscando entender seus impactos na internacionalização das universidades canadenses. O Canadá, no âmbito das relações acadêmicas Internacionais, pós-Guerra Fria, estabeleceu seu portfólio internacional como país não colonial atribuindo ao departamento de relações exteriores o desenvolvimento do "Programa de Estudos Canadenses", voltado para a diplomacia internacional por meio de um programa de assistência ao desenvolvimento internacional, levando o país a diferentes níveis de financiamento, abordagens e oportunidades de desenvolvimento da educação internacional. Portanto, os autores concluem que, em resposta às forças da globalização, o ensino superior é visto como um bem privado no crescente mercado internacional, produzindo, também, desigualdades inerentes à concentração de conhecimento e poder, convergindo com os achados de Guo e Guo (2017).

O estudo de Horta (2010), também trata do papel do Estado na internacionalização das universidades portuguesas, considerando as mudanças no ensino superior nos últimos 60 anos. Destaca que, para responder às necessidades da economia, os sistemas de ensino superior aumentaram seu tamanho e se diversificaram e, nesta transição da educação da elite para a educação de massa, ampliaram-se os encargos financeiros, alterando as relações entre o Estado e as universidades para um quadro de maior institucionalidade, autonomia e responsabilidade institucional. Neste contexto, as universidades começaram a comercializar produtos de conhecimento e inovações tecnológicas, engajando-se na promoção do desenvolvimento regional. De forma concomitante, também passaram a internacionalizar suas atividades e a encontrar fontes de financiamento fora do sistema nacional de ensino superior.

O autor analisa que na Europa, os sistemas de ensino superior passaram de um modelo de controle estatal para um modelo híbrido, combinando aspectos de mercado e de controle/supervisão estatal, reduzindo a interferência do Estado nos processos decisórios universitários, aumentando autonomia e responsabilidade institucional, mas avaliando o desempenho das instituições. O autor analisa que as mudanças nas relações entre os governos e as universidades foi guiada por organizações supranacionais como a OCDE (Vaira, 2004) e definidas por motivos financeiros de competitividade, redução de gastos públicos e prestação de contas. Para tanto, as universidades multiplicaram suas funções e objetivos, tornando-se mais competitivas fora das fronteiras internacionais e empreendedoras. Dentre as atividades universitárias, a pesquisa ganhou centralidade pelos bens posicionais em âmbito global, pois os diversos rankings mundiais de universidades são baseados, a maioria, em indicadores de pesquisa. Neste contexto, é importante a atração e a retenção de estudantes e de pesquisadores (capital humano) talentosos no interior das instituições. O autor, por meio da análise dos sistemas nas últimas décadas, conclui que, mesmo em um modelo de supervisão estatal, a criação ou a manutenção de universidades nacionais requer financiamento público substancial e políticas de internacionalização lideradas pelo Estado para que se tornem globalmente integradas e competitivas.

O estudo de He e Ley (2013) aborda as ideologias e as práticas linguísticas, bem como os mecanismos de gestão em um programa de ensino da língua inglesa para estudantes de graduação em uma universidade da China continental. O autor analisa que o uso do inglês, como aprendizagem disciplinar e proficiência, vem sendo um imperativo em países de língua não inglesa, em parte como resultado da internacionalização e da mercantilização do ensino superior. No quadro teórico, discute a ideologia linguística que consiste em atitudes, valores, prestígio e suposições sobre a linguagem apropriada em contextos de comunicação, as quais moldam a escolha dos idiomas de política linguística. Considera que a ideologia da linguagem deriva e influencia as práticas linguísticas e fornece a base para o gerenciamento da linguagem. As práticas linguísticas, por sua vez, fornecem o contexto linguístico e o instrumento para a gestão linguística, ou seja, a política linguística é mediada não apenas por variáveis linguísticas, mas também por fatores não linguísticos. Por meio da análise do estudo de caso, os autores concluem que ideologias linguísticas predominantes privilegiaram a língua inglesa e abraçaram a proficiência em inglês como um pré-requisito para o desenvolvimento nacional, institucional e pessoal. Também perceberam um desalinhamento entre os apoios políticos e as necessidades reais de professores e estudantes na implementação do programa, perpetuando desigualdades educacionais.

O estudo de Byun e Kim (2011) analisa os padrões de mudança, desde os anos de 1990, nas políticas do governo coreano para internacionalizar seu sistema de educação. Os autores verificaram que o aumento exponencial do comércio transfronteiriço, a mobilidade acadêmica, a incorporação do inglês no ensino universitário, a economia do conhecimento, a revolução das tecnologias da informação e a mercantilização da educação impactaram na forma como as instituições de ensino superior são organizadas, sendo a internacionalização uma das forças motrizes.

Sob influência da Organização Mundial do Comércio (OMC), o governo coreano, por meio do Plano de Reforma da Educação de 1995, tem percebido gradualmente o ensino superior como um commodity, comercializável no mercado internacional introduzindo, a partir da virada do século, iniciativas políticas para recrutar mais estudantes estrangeiros, assim como a adoção de currículos colaborativos entre instituições coreanas e estrangeiras, visando à dupla diplomação e à desregulamentação, possibilitando o estabelecimento de filiais de instituições estrangeiras na Coreia, ou seja, a abertura do mercado do ensino superior para outros países. Neste contexto, a internacionalização vem sendo entendida como uma ferramenta para melhorar a qualidade e aumentar a competitividade do ensino superior e da investigação.

Os autores concluem o estudo expressando que as políticas de internacionalização do ensino superior na Coreia, tornaram-se fortemente orientadas para o mercado e convergentes com as tendências mundiais de reforma baseadas nos novos princípios de gestão pública e que, no futuro, precisarão enfrentar os seguintes desafios: estabelecer mecanismos de garantia de qualidade para as atividades educacionais, corrigir a ênfase anterior do governo sobre os aspectos quantitativos da internacionalização em detrimento da qualidade, e equilibrar as demandas conflitantes de competição e de cooperação com outros países.

O estudo de Rose e McKinley (2017) analisa o projeto "Top Global University Project" (TGUP) do Ministério da Educação, Cultura, Esportes, Ciência e Tecnologia do Japão (MEXT), que visa internacionalizar o ensino superior, aumentando o número de cursos ministrados em inglês e fomentando recursos humanos globais. O projeto pretende aumentar a compatibilidade internacional e a competitividade do ensino superior no Japão e fornecer apoio às universidades japonesas inovadoras e de classe mundial.

Os autores, ao investigarem os estudos que discorrem sobre a internacionalização, consideram que a visão negativa das políticas de internacionalização decorre, em parte, das tendências das nações nativas de língua inglesa para explorar o mercado internacional como um meio de aumentar fundos institucionais e para compensar a redução das taxas domésticas e dos recursos públicos. Por decorrência, percebe-se uma abordagem altamente comercial para estudantes internacionais e, na esfera linguística, algumas instituições profundamente nacionais e, outras, quando nativas de língua inglesa, reconhecem os estudantes internacionais com menor valia a serem formados com o conhecimento orientado para o ocidente. A visão positiva, por sua vez, está relacionada aos benefícios para a reputação das universidades, para a qualidade de pesquisa (atração de cérebros) e empregabilidade. Da análise empreendida, fica evidente a influência dos modelos europeu e norte-americano de internacionalização que colocam o inglês em seu cerne. Os autores concluem observando que o leste Asiático vem integrando o inglês em programas universitários com o objetivo de facilitar a mobilidade estudantil internacional e de atender à demanda doméstica de internacionalização. Destacam a necessidade de explorar o projeto "Top Global University Project" (TGUP) na prática, avaliando como a política é traduzida no âmbito do currículo e das práticas de ensino.

O estudo de Piller e Cho (2013) verifica como o neoliberalismo serve como mecanismo de política de linguagem, impulsionando a disseminação global do inglês. O estudo de caso trata da disseminação do inglês como meio de instrução no ensino superior sul-coreano. Destacam que o inglês é percebido como causa de sofrimento social na sociedade coreana e, ao mesmo tempo, abraçado como natural, neutro e incontestável, em virtude da ordem socioeconômica. "O inglês não é uma questão de escolha individual, mas um imperativo coletivo" (p. 29). Informam que estudos etnográficos indicam que falantes proficientes de inglês interpretam sua proficiência como expressão de seu valor moral e de sua determinação e que as recompensas e as penalizações pelo desempenho nos testes formam as estruturas da competição educacional. O inglês – como um índice de competitividade global – serve de mecanismo para distinguir quem tem permissão para progredir para melhores oportunidades em uma boa universidade, carreira e emprego, daqueles relegados a uma esfera de oportunidades cada vez menor.

Os autores também discutem a influência dos rankings universitários Joongang e Chosun, introduzidos com o objetivo de promover a competitividade internacional entre as universidades nacionais. Dentre os critérios de classificação dos rankings, fica evidente que a medição da pesquisa em periódicos indexados privilegia o inglês, além da proporção de estrangeiros entre o corpo docente, o número de estudantes internacionais em intercâmbio, bem como palestras ministradas em inglês. Os autores concluem afirmando que "a disseminação do inglês não é resultado da livre linguística de mercado, mas de uma política sistemática, organizada e orquestrada" (p. 39). O inglês foi imposto e institucionalizado como terreno de competição para indivíduos e instituições e onde é legitimado seu lugar na comunicação global e na excelência acadêmica. "Essas conexões entrelaçadas entre a competição capitalista e regulada pelo Estado no terreno do inglês são naturalizadas através das ideologias do fundamentalismo neoliberal de livre mercado" (p. 39). Por isso, o custo da disseminação global do inglês, por meio de estruturas neoliberais, precisa ser considerado na supressão das liberdades de expressão.

Considerações finais

Por meio do presente estudo, percebe-se o fenômeno da internacionalização associado à globalização e às mudanças no sistema global que vão desde a reconfiguração das políticas educacionais até a produção de posições imaginárias globais (Stein & Andreotti, 2015). Em face desse cenário, a internacionalização pode ser considerada um agente da globalização, influenciada pelos organismos multilaterais como o Banco Mundial, a Organização Mundial do Comércio (OMC), a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e pelo Norte Global Ocidental.

Na estrutura de economia do conhecimento, a educação ocidental, situada no Norte Global, dispõe de maior prestígio, capital cultural e de recursos na estratificação do ensino superior. Neste sentido, destaca-se que o capitalismo acadêmico (Choi, 2009) vem produzindo mudanças na governança e na diferenciação das instituições (universidades de classe mundial), as quais envolvem a mercantilização do ensino universitário, o recrutamento de estudantes estrangeiros, a competitividade por financiamento vinculado às pesquisas (marcador de bens posicionais na esfera global – rankings), a redução de investimentos públicos e a disseminação da língua inglesa como marcador de sucesso, de poder e de status social, decorrente de uma política sistemática, organizada e orquestrada como terreno de competição para indivíduos e instituições (Piller & Cho, 2013). Assim, o imperativo global da língua inglesa, produz posições que podem gerar a supressão das liberdades de expressão e alimentar diferentes formas de discriminação, de racismo e de exclusão cognitiva. Ou seja, no contexto linguístico da internacionalização, a língua inglesa acaba constituindo-se como política linguística das instituições.

A análise evidenciou as dificuldades – principalmente com os sujeitos da educação internacional – e as possíveis estratégias para ampliação das oportunidades em relação à governança universitária, bem como as tensões entre a visibilidade global e a manutenção da identidade territorial das instituições nos processos de internacionalização do sistema educacional. Por isso, pesquisas vindouras, na perspectiva comparada, podem contribuir tanto para a elucidação das particularidades quanto para o mapeamento de estratégias compartilhadas.

O estudo verificou que a internacionalização é, tanto para as políticas educacionais, quanto para as instituições de educação superior, inevitável. Um imperativo e uma obrigatoriedade que se assenta sobre as necessidades financeiras da atividade de ensino, mas que se espraia pelas atividades de pesquisa que aspiram o reconhecimento da excelência.