Assim como a demanda de qualquer outra mercadoria! Se há poucos trabalhadores, o preço (isto é, o salário) sobe, os operários vivem melhor, os casamentos se multiplicam, aumentam os nascimentos, cresce o contingente de crianças, até que se produza o número suficiente de operários; se há muitos trabalhadores, o preço cai, vem o desemprego, a miséria, a fome e, em consequência, as epidemias, que varrem a “população supérflua”. (ENGELS, 2010)

Introdução

Nos anos recentes vivenciamos profundas transformações globais, relacionadas a intensificação da reestruturação produtiva do capital a qual assenta-se sob as ideologias do neoliberalismo e da Nova Gestão Pública, bem como da difusão das novas tecnologias digitais ou Indústria 4.0. Esses fatores impactam fortemente a classe trabalhadora que se vê, por um lado, impelida a adquirir novas qualificações profissionais dado o novo patamar da divisão sociotécnica do trabalho e, de outro, a ofertar-se num mercado de trabalho sob condições crescentes de precarização das condições de trabalho e de vida. É nesse contexto que buscamos problematizar os recentes processos migratórios mundiais.

A migração não é um fenômeno recente, mas histórico, decorrente de contextos sociais, políticos e econômicos. Entretanto, pode-se afirmar que houve um aumento significativo dos processos migratórios mundiais decorrentes, no plano mais geral, do agravamento da crise de acumulação do valor, especialmente após 2008. Tal crise levou, por sua vez, os capitais à intensificação das formas de exploração dos recursos naturais e da força de trabalho em escala mundial, colocando em xeque o futuro da humanidade, como bem mostra o documentário Behemoth1.

Para Villen (2017, p. 35), a migração envolve um conjunto de elementos de ordem objetiva e subjetiva e, embora não se deva perder de vista as conexões, não é possível compreender os processos migratórios de forma apartada “do mercado mundial e do mercado de trabalho na era da mundialização financeira”. Para a autora, houve um crescimento significativo dos fluxos migratórios mundiais nos anos recentes, em especial a partir da crise de 2008, quando da intensificação das formas de exploração da força de trabalho em escala mundial sob os auspícios das políticas neoliberais, envolvendo também a diversificação espacial e geográfica desses fluxos (Sul-Sul, Leste-Oeste, em especial na Europa), porém mantendo-se de forma predominante no sentido Sul-Norte.

Convém lembrar que os países do Norte são tradicionais receptores de migrantes oriundos do Sul, muito em função das relações coloniais e imperialistas. Seus governos sempre buscaram realizar a gestão desses processos de forma a induzir determinados perfis e qualificações profissionais em função de suas estratégias de desenvolvimento econômico e organização do mercado de trabalho, e também de forma a auxiliar a burguesia nacional no controle das práticas organizativas de resistência do trabalho à exploração (ANTUNES, 2018; BASSO, 2013; VILLEN, 2017).

No mundo capitalista, sob o jugo da troca lucrativa de todos os produtos e serviços no mercado, o trabalho humano se torna uma mercadoria especial por ser a fonte do valor (ANTUNES, 2000, 2018; HARVEY, 2011; MARX, 2013). Sendo assim, a lógica da competição capitalista também se coloca para a classe-que-vive-do-trabalho, sob o fetiche da formação e da qualificação profissional como recursos competitivos, conforme a ideologia do capital humano e da meritocracia (FERRETI, 2004, 2018; RAMOS, 2001), e se torna mais bárbara à medida que a precarização, a perda de direitos e do próprio emprego avançam mundialmente. Segundo Harvey (2011),

Ao longo de sua história, o capital não foi de maneira nenhuma relutante em explorar, e mesmo promover fragmentações, e os próprios trabalhadores lutam para definir meios de ação coletiva que muitas vezes se defrontam com os limites das identidades étnicas, religiosas, raciais ou de gênero. (HARVEY, 2011, p. 58)

Marx (2013) já havia enfatizado que a exploração da diversidade intraclasse trabalhadora é elemento fundamental para o funcionamento do mercado de trabalho favoravelmente ao capital uma vez que, através da exacerbação das diferenças de sexo/gênero, idade, formação, qualificação profissional, raça/etnia e nacionalidade, os capitalistas administram a oferta e o valor do trabalho.

Tendo em vista essas considerações, o artigo aborda a migração internacional no sentido dos países do Sul aos países do Norte, apresentando indicativos recentes sobre o tema, a partir da perspectiva da atual globalização econômica, na fase da divisão sociotécnica do trabalho marcada pela difusão das tecnologias digitais com maiores exigências de escolarização e qualificação profissional. São considerados dados da EUROSTAT (2020) e relatórios da International Organization for Migration (IOM, 2020) e da World Migration Report (2019).

Os referenciais teóricos remetem ao materialismo histórico, centrando-se na relação entre expropriação e exploração do trabalho contemporâneo, e considerando a educação e a qualificação profissional do trabalho imigrante no sentido Sul-Norte como mais um elemento econômico, ideológico e político, no âmbito das políticas públicas dos governos dos países do Norte, para controle e subordinação do trabalho pelo capital. Para a burguesia e governos neoliberais do cone Norte, a imigração dos países do Sul está circunscrita a uma estratégia política que ora atrai, ora repele trabalhadores/as.

O artigo está organizado em três seções, além da introdução e das considerações finais. Na primeira seção discute-se como, historicamente, o capital busca expropriar o trabalho e promover a concorrência intraclasse trabalhadora no mercado de trabalho, porém não sem resistências do trabalho. A segunda seção dedica-se à discussão da migração Sul-Norte e as estratégias governamentais, que ora estimulam, ora desencorajam a migração de trabalhadores/as com maiores níveis de escolarização e de qualificação profissional. As considerações finais retomam as questões centrais do artigo em seu conjunto.

Processos migratórios, trabalho e qualificação

Os processos migratórios contemporâneos remontam à um precedente histórico importante para a sua compreensão. Trata-se das expropriações dos meios de sobrevivência da/os trabalhadora/es, que ocorreram - e ainda vem ocorrendo - em diversos níveis e circunstâncias, e que foram categorizadas como “acumulação primitiva”, por Marx (2013)2.

Esse fenômeno, por sua vez, relaciona-se de certo modo à formulação da propriedade privada capitalista, a qual remete, entre outros, ao direito sobre a terra e seus bens. Marx (2017a), em artigo na Gazeta Renana, escrito no ano de 1842, observou, a partir de disputas jurídicas que se colocavam entre os que necessitavam de aquecimento e os proprietários rurais, os conflitos em torno do “furto” de lenhas. Naquele momento, chamava a atenção para o declínio do direito consuetudinário dos “despossuídos” e a acessão do “formalismo contratual do direito jurídico”. Porém, preocupava-se com as “contradições que a nova legislação” (BENSAÏD, 2017, p. 22) imporia para a sobrevivência dos mais pobres.

Os direitos de uso comum se referiam sobretudo à criação de animais (direitos de pastagem, pasto, respiga) e à exploração das florestas (coleta de madeira morta). A partir do Século XVII, os nobres dedicaram-se a restringir esses direitos populares. (BENSAÏD, 2017, p. 23)

De acordo com Thompson (1998), essa transformação jurídica, que acompanha a ampliação das ideias liberais no campo econômico, torna-se o eixo central das revoltas na Inglaterra daquele período. Thompson compreende que as atitudes de resistência dos plebeus à economia de mercado se embasavam em valores populares. Entre esses, destaca-se a noção de “economia moral” que buscava impor a sobrevivência como um princípio norteador para as regras de compra e venda de alimentos (THOMPSON, 1998).

Os valores referidos por Thompson advinham de códices e ordenamentos antigos3, recuperados por uma radicalidade política que se opunha à opressão e ao assalariamento, exigidos pelas mudanças nas relações econômicas (THOMPSON, 1998). Ao seu turno, o cercamento das terras comunais e o padrão de produção das manufaturas exigiam braços (e estômagos) livres de relações estamentais de trabalho e do suporte das áreas comunais de plantio, de pastoreio e outros (WILLIAMS, 2011).

Desse modo, desde o Século XVII, uma ampla movimentação de deserdados ocorria por toda Europa. Na Inglaterra, “as leis contra a vagabundagem [centrava-se no] crescente ataque à pessoa corpórea” (LINEBAUGH, 1983).

Sob Henrique VIII, um vagabundo podia ser açoitado, ter as orelhas decepadas e ser enforcado; sob Eduardo VI, ter o peito marcado a ferro com a letra “V” e escravizado por dois anos; Sob Elizabeth I, açoites e banimento para o serviço em galés e a Casa de Correção. [...] do mesmo modo, o Estatuto dos Artífices e a Lei dos Pobres eram grandes esforços legais para impor o trabalho aos pobres. (LINEBAUGH, 1983, p. 19)

A introdução desses mecanismos visava disciplinar as categorias empobrecidas, pela expropriação das condições de sobrevivência, para o trabalho ordenado e explorado nas cidades manufatureiras, portuárias e outras. Quando não era possível adestrar tal força de trabalho ou quando se aglomerava um (prematuro, mas turbulento) “exército industrial de reserva” (MARX, 2013), as ondas imigratórias para as Treze Colônias ou para outras “plantations” atlânticas se tornavam necessárias (se não urgentes).

Um estudo dos imigrantes de Chesapeake no século XVII mostra que, assim como os vadios e migrantes do XVII, a maioria era solteira, jovem e masculina. Em geral eles vinham de regiões onde o negócio de tecido estava em depressão ou onde a agricultura modificara-se expulsando os jovens, ou de Londres e das áreas de desmatamento. O mesmo estudo afirma que estes “indentured servants” pertenciam as “camadas médias” da sociedade, mas as evidências a respeito não são convincentes. [...] Ao contrário, eles eram “assalariados sem propriedade e trabalhadores por peça” (de acordo com o estudo do Dr. Buchanan Sharp a respeito de mesma área), cuja experiência anterior a emigração foi a de manifestações contra os cercamentos, os altos preços dos alimentos e a expropriação dos direitos comunais, além da participação na Insurreição do Oeste (Western Rising) e no movimento da [...] Guerra Civil. (LINEBAUGH, 1983, p. 19)

Linebaugh indica, assim, aspectos da face branca da imigração europeia, sobretudo, inglesa, para a América e para as outras colônias. A presença de “indentured servants”, ou trabalhadores/as que se vinculam à proprietários de terras, empregadores por um período, sem receber salários, caracteriza o elo entre o trabalho associado (a uma guilda, a uma terra ou a um senhor) e o trabalho livre (para ser negociado com uma mercadoria), em “uma nova forma de cooperação [denominada de] plantation” (LINEBAUGH, 1983, p. 29).

A “plantation” foi a propulsora da interligação dialética da força de trabalho explorada no meio rural do sul colonial e a Revolução Industrial (HOBSBAWM, 2014), por meio de monoculturas voltadas à exportação de produtos primários e de trabalho semilivre (“indentured servants”) ou escravizado. Tal conjuntura demarcou o processo histórico da imigração e escravização africana ao longo de vários séculos, balizado pela expropriação, pela violência e pela exploração extremada de milhões de trabalhadores e trabalhadoras.4

Na Europa, na primeira metade do Século XIX, Engels (2010) demonstra como a classe trabalhadora europeia fora expropriada dos seus meios de vida por meio da exploração do seu trabalho pela burguesia industrial, a qual imprime no mercado de trabalho a concorrência hierarquizada pela diferenciação de sexo/gênero, idade e qualificação profissional, sendo que mulheres e crianças trabalhavam o mesmo, se não mais que os homens, e recebiam menos, ao mesmo tempo em que era estimulada a imigração irlandesa para desvalorizar ainda mais a mercadoria trabalho. Os irlandeses, explica o autor, adentravam em setores de trabalho que exigiam menor qualificação, sobretudo as atividades mais árduas e manuais, como serventes de pedreiro e carregadores, o que contribuiu muito para reduzir os salários e aviltar o nível de vida dos trabalhadores/as. Para Engels (2010):

Essa concorrência entre os trabalhadores, no entanto, é o que existe de pior nas atuais condições de vida do proletariado: constitui a arma mais eficiente da burguesia em sua luta contra ele. Daí os esforços do proletariado para suprimir tal concorrência por meio da associação e daí o furor da burguesia contra essas associações e seu grande júbilo a cada derrota que consegue impor-lhes. (ENGELS, 2010, p. 118)

Engels (2010) aponta que a concorrência intraclasse trabalhadora auxilia na criação e manutenção do exército de excedente de trabalhadores/as o que possibilita ampliar e aprofundar a dominação sobre os/as trabalhadores/as, não apenas em seus aspectos físicos, mas também intelectuais e morais, dominação essa, por sua vez, questionada nos momentos de rebeldia e lutas operárias contra o controle do capital.

Ao longo do Século XIX e Século XX, a imigração manteve-se como instrumento de dominação da classe trabalhadora nos países do Norte ao mesmo tempo que os trabalhadores/as, no bojo das lutas sociais, conquistavam, através de seus sindicatos, maior poder de negociação junto ao capital e o Estado, especialmente com a consolidação da via de acumulação taylorista-fordista e do Estado de Bem-Estar já na segunda metade do Século XX. Previtali (2002, p. 64), ao analisar o setor automotivo na Inglaterra nos anos 1960, mostra um significativo poder de negociação dos sindicatos e comissões de fábricas com as empresas, em que “na identificação da menor mudança que pudesse ser entendida como um novo trabalho, os comissários demandavam uma negociação sobre salários e bônus”, levando a gerência ao desespero, dadas as interrupções no processo produtivo. É nesse sentido que Harvey (2011) argumenta que um dos principais obstáculos para a acumulação do capital na década de 1960 nos países do Norte foi o trabalho, pois os sindicatos eram fortes econômica e politicamente.

Ainda nos anos 1960, a fim de reduzir o crescente poder de barganha dos sindicados, os Estados Nacionais europeus e os Estados Unidos na América do Norte passaram a subvencionar a importação de força de trabalho de suas ex-colônias e/ou zonas de domínio. Assim, buscavam promover a divisão entre os trabalhadores/as nacionais e imigrantes pelos melhores empregos e salários. Nesse sentido, destacam-se as ações do governo francês para atrair força de trabalho da África do Norte, do governo alemão que buscou o trabalho turco, dos suecos que alcançaram os iugoslavos e dos britânicos que se valeram dos habitantes de seu antigo império na Índia (HARVEY, 2011). Nos Estados Unidos foi criado em 1965 o “Ato de Imigração e Nacionalidade”, que estabeleceu um sistema de cotas, favorecendo a imigração da Europa e limitando a imigração proveniente da Ásia e da América do Sul (HARVEY, 2011).

Do ponto de vista do trabalho, é preciso considerar que as próprias organizações da classe trabalhadora têm dificuldades na efetivação de ações que estabeleçam laços locais, regionais e mesmo internacionais de solidariedade intraclasse que superem as suas diferenças e promovam a consciência do pertencimento e da solidariedade de classe. Esforços nessa direção não podem ser menosprezados ao longo da história das lutas operárias, desde a I Primeira Revolução Industrial na Inglaterra, com o movimento cartista, ou a formação da “Democratic Friends of All Nations”, em fins de 1844, que congregava refugiados da França, Alemanha e Polônia, e a “I Internacional” em 1864 (HEROD, 1997; THOMPSON, 1987).

No final dos anos 1970, houve a formação de movimentos que buscaram aglutinar nacionais e imigrantes, como dos trabalhadores/as que não eram representados pelo movimento sindical mais tradicional (ALBERTI et al., 2018). No Século XXI, na era digital, novos movimentos eclodiram na Espanha, em Portugal, Inglaterra e Estados Unidos, buscando envolver o conjunto heterogêneo da classe trabalhadora, e, mais recentemente, sob a pandemia da Covid-19, esforços no sentido de uma organização coletiva de abrangência nacional e internacional puderam ser observados nos/as trabalhadores/as por aplicativos (ANTUNES, 2018).

Para Bihr (1998), um importante fator de dificuldade em romper com as formas objetivas e subjetivas, no plano ideológico, de divisão intraclasse trabalhadora, seja nacional ou internacionalmente, resulta da derrota da vertente revolucionária do movimento sindical e da forma como se deu a edificação dos direitos do trabalho nas sociedades capitalistas do pós II Guerra Mundial, qual seja: circunscrita ao compromisso entre capital e trabalho nos limites do Estado-Nação, no âmbito da acumulação taylorista-fordista, que opôs o trabalho organizado, hierarquizado, branco e masculino aos demais trabalhos.

Herod (1997), ao analisar a relação entre os capitalistas e os sindicatos nos Estados Unidos logo após o “New Deal”, destaca o importante papel da “American Federation of Labor” e do “Congresso of Industrial Organization” (AFL-CIO) como colaboradores do capital e do Estado na luta ideológica contra o comunismo, o que levou o trabalho organizado a subscrever as políticas imperialistas nos países do hemisfério Sul.

Nos últimos anos do Século XXI, tem ocorrido um fenômeno político tonificado por meio de retóricas anti-imigratórias, xenófobas e racistas, que tem causado a ascensão da extrema-direita em diferentes regiões do mundo. Esse fenômeno foi marcado pela eleição de D. Trump, nos Estados Unidos da América, que prometeu construir um muro para conter imigrações na fronteira com o México (NADDI; BELUCCI, 2014), e pela vitória da retirada do Reino Unido da União Europeia [BREXIT] (GOES, 2017).

O extremismo de direita não tem se mostrado contrário ao mercado financeiro e nem aos interesses da produção capitalista, porém tem desapreço pelos direitos (humanos) dos migrantes internacionais, fazendo reduzir o acesso à educação, ao sistema de saúde e segurança social tal como oferece aos nacionais (REIS, 2004), contribuindo ainda mais para a divisão intraclasse trabalhadora e favorecendo a sua exploração pelo capital.

Políticas de migração dos países do norte e a busca pelo trabalho qualificado (precário)

O capital não pode eliminar o trabalho sob o risco de eliminar sua própria fonte de valorização, e por isso busca, não sem resistências, desprovê-lo de todos os direitos legais de proteção e de seguridade social, tornando-o cada vez mais suscetível às instabilidades econômicas e políticas. Nesse sentido, a reorganização mundial das empresas e a desterritorialização do trabalho via plataformas mundiais, o aprofundamento das políticas neoliberais e da Nova Gestão Pública, privatizando e terceirizando os serviços públicos, ao mesmo tempo em que o Estado e a classe burguesa promovem um ataque político-ideológico aos movimentos de defesa do trabalho, formam um conjunto de fatores que impactam negativamente sobre os/as trabalhadores/res, ampliando e agravando as possibilidades de exploração e precarização do trabalho (ALBERTY et al., 2018; ANTUNES, 2018; HARVEY, 2011; PREVITALI; FAGIANI, 2015, 2017).

O novo mundo do trabalho é precário porque instável e sem direitos envolvendo toda a classe-que-vive-do-trabalho, que se torna, em sua heterogeneidade e complexidade, cada vez mais vilipendiada e desprovida de direitos na esfera do Estado de Bem-Estar em suas versões mais ou menos abrangentes, considerando-se as correlações de forças entre capital e trabalho de cada país e no âmbito da divisão internacional do trabalho.

Ao contrário do fim do trabalho com a difusão das inovações técnico-científicas (PEREZ, 2018), o que se verifica atualmente na era neoliberal financeirizada da Indústria 4.0 é, conforme Antunes (2018), a ampliação da classe trabalhadora global, transversalizada pelas relações de gênero, raça/etnia, escolaridade e qualificação, em relações laborais terceirizadas e uberizadas que camuflam o assalariamento. Para o autor, as novas relações laborais informais, flexíveis, instáveis e intermitentes, com menores rendimentos e sem proteção social ampliam consideravelmente os níveis de exploração e subordinação dos/as trabalhadores/as ao capital, ao mesmo tempo em que o poder de resistência do trabalho sofre um grande refluxo nas principais economias do Norte e de grande parte dos países do Sul. Antunes (2018, p. 55) argumenta que o que se verifica atualmente é um processo “sistêmico e estrutural” de precarização da classe-que-vive-do-trabalho, sendo o trabalho imigrante a sua ponta mais aparente.

De acordo com a “International Organization for Migration” (IOM, 2020), o número de migrantes internacionais em 2019 foi de quase 272 milhões em todo o mundo, sendo que quase dois terços correspondiam à trabalhadores/as migrantes, isto é, aproximadamente 181 milhões de pessoas migram para obter trabalho, fenômeno este que pode ser atribuído à intensificação do neoliberalismo e à reorganização global das cadeias produtivas sob a forma de processos de desindustrialização e desterritorialização, bem como da subcontratação global (ANTUNES, 2018; HARVEY, 2011; PREVITALI et al., 2012).

As outras motivações estavam relacionadas às mudanças climáticas e às instabilidades políticas (IOM, 2020), que, por sua vez, podem ser associadas ao movimento global do capital. Este tem intensificado a exploração do meio ambiente, implicando em gravíssimos desastres ecológicos, como no caso de Moçambique, na África, ou ainda interferindo politicamente em regiões e/ou governos onde há insumos importantes à sua produção e reprodução, como no Oriente Médio ou na Venezuela, no continente sul-americano.

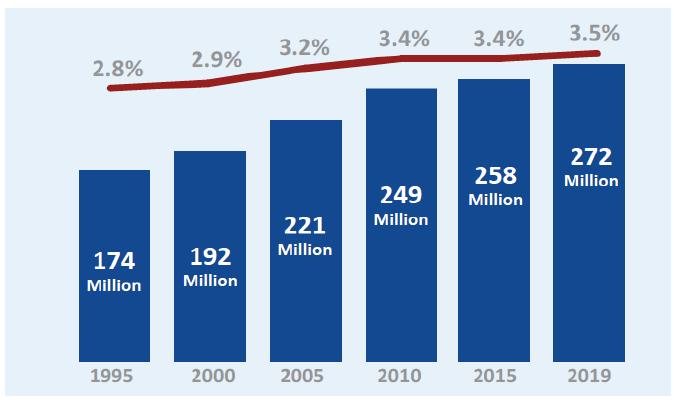

Ainda segundo a IOM (2020), em termos populacionais, o total de migrantes em 2019 representou uma porcentagem pequena da população mundial (3,5%), o que significa que a grande maioria das pessoas no mundo (96,5%) estava residindo no país em que nasceu. Porém, quando se observa a evolução da porcentagem de migrantes em relação a população total mundial entre os anos de 1995 e 2019, verifica-se um aumento de 25% nessa porcentagem. Quando são observados os números absolutos, tem-se um aumento de 56% dos migrantes internacionais, ou seja, 98 milhões de pessoas. Ademais, o número e a proporção estimados de migrantes internacionais já superavam, em 2019, algumas projeções feitas para o ano de 2050, que eram da ordem de 2,6% ou 230 milhões (Gráfico 1).

Fonte: IOM (2020).

Gráfico 1 Número mundial e porcentagem em relação à população mundial dos migrantes internacionais entre os anos de 1995 e 2019

Segundo a IOM (2020), em 2019, enquanto a maioria dos migrantes internacionais nascidos na África, Ásia e Europa residia em suas regiões de nascimento, a maioria dos migrantes da América Latina e do Caribe e da América do Norte residia fora de suas regiões de nascimento, sendo que mais da metade de todos os migrantes internacionais (141 milhões) viviam na Europa, com 82 milhões, e na América do Norte, com 59 milhões.

Quanto a origem dos migrantes, segundo ainda o relatório, um terço deles é originário de apenas 10 países, sendo que os países que tiveram o maior número de migrantes vivendo no exterior em 2019 foram a Índia, com 17,5 milhões, seguida pelo México, com 11,8 milhões, e China com 10,7 milhões. Esse fenômeno pode estar relacionado à herança colonial e ao intenso processo de exploração originária, cujas raízes estão mantidas e aprofundadas na forma atual que assume a globalização, com violenta expropriação dos recursos naturais e da força de trabalho desses países e demais países do cone Sul.

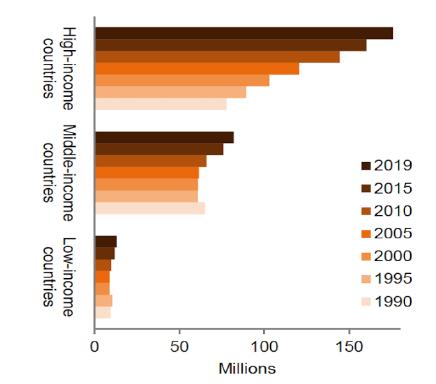

De acordo com a “International Migrant Report” (IMR, 2019), entre os anos 1990 a 2019, os países de elevados rendimentos apresentaram uma significativa elevação no número de migrantes internacionais, de 77,8 milhões em 1990 para 175,8 milhões em 2019, o que significou um aumento de 98 milhões de migrantes internacionais, ou seja, 126% (Gráfico 2). Observa-se ainda que, nos países de médio e baixos rendimentos, os aumentos foram de 65 milhões para 82,1 milhões, aumento de 17,1 (26%), e 9,8 milhões para 13,1 milhões, aumento de 3,3 (34%), respectivamente. Embora a maior porcentagem de aumento entre os países de médio e baixo rendimento encontra-se neste último, a média deste entre os anos 1990-2019 é muito baixa em relação aos países de médio rendimento e muito mais baixa com relação aos países de elevado rendimento, ou seja, 10,5 milhões, 68,5 milhões e 125,5 milhões de migrantes internacionais, respectivamente.

Fonte: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). International Migration 2019: Report (ST/ESA/SER.A/438).

Gráfico 2 Número de migrantes internacionais por países de destino agrupados por renda (1990-2019)

Segundo a IMR (2019), no que tange a diferenciação dos migrantes por sexo, tem-se que, em 2019, as mulheres representavam 47,9% de todos os migrantes internacionais em todo o mundo, com destaque para o fato de que as mulheres migrantes superavam os homens nas regiões mais desenvolvidas do globo (51,5%), um número que se mantem estável desde 1990. Por contraste, elas representavam menos da metade da população em regiões menos desenvolvidas, sendo 43,4% em 2019. Ainda segundo o relatório, as mulheres migrantes representaram 47,6% de todos os migrantes internacionais nos países de alta renda, 48,2% nos países de renda média e 50,9% nos países de baixa renda em 2019. Esses dados revelam o peso da força de trabalho das mulheres nas economias dos países para onde se destinam, ao mesmo tempo que elas constituem um grupo extremamente vulnerável, na ordem de 68%, frequentemente explorado no mercado de trabalho doméstico e na prostituição (IMR, 2020).

Quanto à idade, em 2019, 74% de todos os migrantes internacionais estavam em idade ativa, de 20 a 64 anos, sendo que a idade média dos migrantes internacionais em todo o mundo era de 39 anos em 2019 (IMR, 2019; IOM, 2020). Cumpre destacar que os destinos migratórios variavam consideravelmente entre regiões de desenvolvimento e grupos de renda. Conforme o Gráfico 3, em todos os destinos migratórios a predominância de migrantes internacionais se encontrava nas faixas etárias compreendidas na população economicamente ativa entre 20 a 54 anos. Quando se relaciona a idade dos migrantes com os países de destino, tem-se que, nos países de elevados rendimentos, a faixa etária de migrantes é de 25 a 54 anos, no de médio rendimento é de 20 a 64 anos e no de baixo rendimento é de 15 a 49 anos. Esses dados podem inferir que países de maiores rendimentos atraem migrantes adultos e, tendencialmente, mais qualificados e profissionalizados, enquanto aos países de médio e baixos rendimentos destinam-se os migrantes mais jovens, ainda sem qualificação específica, podendo ser explorados mais intensamente no mercado de trabalho.

Fonte: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). International Migration 2019: Report (ST/ESA/SER.A/438).

Gráfico 3 Número de migrantes internacionais por idade e nível de renda do país de destino (2019)

Deve-se destacar que os/as trabalhadores/as migrantes encontram-se normalmente em atividades com menores exigências de qualificação profissional, em setores como a construção civil, a agricultura, nos serviços, como em supermercados, distribuição de horti-frutos, em hotéis, restaurantes, hospitais e empresas de limpeza (IMR, 2019; IOM, 2020). Nessas tarefas, são submetidos, em geral, a menores salários e piores condições de trabalho, que se manifestam já na seleção e no acesso ao emprego, passando pela distribuição da funções e tarefas no local de trabalho, como jornadas noturnas e nos finais de semana, bem como na classificação profissional (BASSO, 2013; CILLO; PEROCCO, 2019), estabelecendo-se assim “uma exploração diferencial desses trabalhadores, ligada ao seu estatuto jurídico e à sua vulnerabilidade no mercado de trabalho” (CILLO; PEROCCO, 2019, p. 85).

Importa frisar o papel dos governos nacionais dos países destinos dos migrantes internacionais na condução de políticas públicas para a atração de segmentos mais qualificados e/ou escolarizados dessa força de trabalho. De acordo com a IOM (2019), em 2019, 40% dos governos relataram ter políticas para aumentar a imigração de trabalhadores altamente qualificados, 5% tinham políticas para diminuir esses ingressos, 19% tinham políticas destinadas a manter os níveis atuais e 37% não tinham nenhuma política em vigor ou não apresentaram dados (Gráfico 4).

Verde escuro = aumento; Verde claro = manutenção; Azul = diminuição; Cinza = sem dados ou sem políticas.

Fonte: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). International Migration 2019: Report (ST/ESA/SER.A/438).

Gráfico 4 Porcentagem de governos com medidas relacionadas as diferentes condições de imigração em 2019

Segundo a IMR (2019), a Europa Ocidental e a América do Norte são juntas a segunda maior região com políticas de governo (55%) para elevar a imigração de trabalhadores/as altamente qualificados, sendo ultrapassada apenas pela região Central e Sul da Ásia (60%), enquanto a Oceania teve a maior proporção de políticas de governo (22%) para diminuir esse tipo de entrada. Considerando que a formação escolar e a qualificação profissional da força de trabalho imigrante nem sempre corresponde à atividade realizada, sendo esta, muitas vezes, de menor exigência e complexidade técnica, tem-se que a atração de trabalhadores/as mais qualificados cumpre a função primordial de impor a concorrência intraclasse trabalhadora, contribuindo fortemente para o achatamento dos salários e da seguridade social nessas regiões, bem como para desestabilizar ações coletivas dos trabalhadores/as e inibir as resistências do trabalho à exploração.

Outro aspecto dos processos migratórios que demanda atenção é concernente ao número e situação dos imigrantes em situação de documentação irregular no país de destino. De acordo com a IOM (2020), em 2019, mais de 82 milhões de migrantes internacionais viviam na Europa, um aumento de quase 10% desde 2015, quando esse número era de 75 milhões. De 2015 a 2019, a população de migrantes não europeus na Europa aumentou de pouco mais de 35 milhões para cerca de 38 milhões (IOM, 2020).

Em 2018, nos países que compõem a União Europeia foram encontrados 601.500 imigrantes não documentados, número que chegou a mais de 2 milhões em 2015 (EUROSTAT, 2020). A principal rota de acesso foi a marítima, chegando à Espanha e à Itália. Mais de 2.000 migrantes morreram no Mediterrâneo em 2018, tendo partido de zonas de conflito e violência como Afeganistão, República Árabe da Síria e Iraque. Os Norte-africanos e subsaarianos também compunham uma parcela significativa dos fluxos de migrantes para a Europa, especialmente para Itália e Espanha (IOM, 2020).

Uma pesquisa incluindo 111 países realizada pelo IMR (2019) buscou aferir as políticas governamentais sobre a garantia de direitos aos imigrantes, considerando-se a seguridade social, o acesso à educação e o pagamento igual para trabalho igual (Gráfico 5).

Fonte: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). International Migration 2019: Report (ST/ESA/SER.A/438).

Gráfico 5 Porcentagem de países que fornecem aos imigrantes acesso igual a serviços, benefícios e direitos sociais por status legal de imigração (2019)

Quanto a seguridade social, 84% dos governos forneciam o seu acesso aos estrangeiros igual aos nativos, 22% dos governos prestavam esses serviços a todos os estrangeiros, independentemente de seu status de imigração, enquanto “62% não os forneciam aos imigrantes ilegais”. Quanto à educação pública, incluindo escolas primárias e secundarias, 91% dos governos indicaram que asseguravam o seu acesso igual aos nativos, 62% dos governos tinham políticas para fornecer acesso igual independentemente do status de imigração, enquanto “29% dos governos não garantiam as políticas para os imigrantes ilegais”. Agora, quanto ao mesmo rendimento para o mesmo trabalho, 85% dos governos declararam ter medidas voltadas para garantir o mesmo rendimento para o mesmo trabalho, 39% declararam ter essas garantias a todos os imigrantes e “46% não forneciam tais garantias aos imigrantes ilegais”.

Destaca-se que os imigrantes com documentação irregular nos países de destino estão sujeitos ainda a maiores níveis de exploração, considerando-se a sua situação de maior vulnerabilidade. Segundo Cillo e Perocco (2019), os/as migrantes indocumentados não estão inscritos nos registros oficiais, não possuem permissão para o trabalho, ficando, portanto, sujeitos a ameaças e intimidações de intermediários, bem como de empregadores que pagam menos que o acordado e até mesmo não pagam pelo trabalho. Convém ainda salientar que a garantia do acesso ao direito não significa, necessariamente, que o/a imigrado/a tenha efetiva proteção.

Dois fatores são importantes aqui para que essa efetivação não ocorra ou ocorra tardiamente. O primeiro diz respeito a uma legislação severa, repressiva e seletiva que leva ao que Basso (2013, p. 32) chama de “passagem obrigatória pela clandestinidade”, que funciona como uma quebra de expectativas do imigrante, desde a partida de seu país de origem. O segundo, ainda conforme Basso (2013), é referente aos processos discriminatórios, para além dos aspectos legais, que marcam a vida do imigrante. Segundo o autor:

Na Europa a vida dos imigrantes e de seus filhos é marcada por discriminações. Eles são discriminados no local de trabalho, no acesso ao trabalho, no seguro-desemprego, na aposentadoria. São discriminados no acesso à moradia, pagando aluguéis mais caros pelas casas mais deterioradas e em zonas mais degradadas. São discriminados até nas escolas (na Alemanha, são poucos, pouquíssimos os filhos de imigrantes que chegam às universidades; na Itália, 42,5% dos filhos dos imigrantes estão atrasados nos estudos). São discriminados na possibilidade de manter a própria família unida, em particular se forem mulçumanos, e de professar livremente a própria fé. (BASSO, 2013, p. 33).

Considerações Finais

Os processos migratórios internacionais em geral, e particularmente relativos ao trabalho imigrante, estão inseridos no contexto das estratégias do capital para impor, de um lado, a redução do custo do trabalho e, por outro, para romper com as lutas do trabalho contra à exploração nos limites do Estado-Nação.

O tema migração (no contexto nacional ou internacional) apresenta distintas possibilidades de análise, em diversas áreas de estudo das ciências humanas. Entre as formas de abordagem e a diversificação de categorias explicativas, encontram-se múltiplos sujeitos sociais com diversidade de raças, idiomas, religiões, gêneros e trajetórias.

Não há dúvida que os sujeitos atribuem significados ao lugar onde vivem, significados estes em grande parte matizados ideologicamente ou por uma nostalgia própria de situação dramática da vida que leva as pessoas à negação dela. Entretanto, no plano da análise teórica, precisamos ir além da aparência e compreender as formas fetichistas que congelam e cristalizam a realidade, definidas discursas ou ideologicamente. [...] Outro elemento que compõe as análises propostas para a migração diz respeito a um deslocamento do foco para os sujeitos migrantes, privilegiando a forma como estes tratam subjetivamente as experiências de vida em espaços e tempo diferenciados [...]. Não conseguimos separar a dimensão objetiva da subjetiva, ou a esfera econômica e a subjetividade humana, nos termos de Thompson (1981). (VENDRAMINI, 2018, p. 241-243).

Nesse contexto, concordamos que a globalização no contexto capitalista seja, no tempo presente,

a essência do movimento que gera a necessidade da migração, ou seja, as formas que movem o capital na direção da sua crescente valorização por meio da extração de mais valor e que produzem imensos contingentes de trabalhadores completamente disponíveis para o capital. (VENDRAMINI, 2018, p. 243).

Essa situação é ainda formada por meio da dialética entre a expropriação e a exploração do trabalho. A “acumulação primitiva”, recorrente e permanente, sobretudo, em épocas de crise do capital, se atualiza por meio de terceirizações, privatizações, conflitos armados e utilização de perímetros ainda não aproveitados, porém habitados (como no caso das florestas). Destacam-se aqui as formas mais recentes de expropriação de terras no bojo da “acumulação por espoliação” (HARVEY, 2003), que vêm ocorrendo em países como a China, México e Índia, e no Brasil, levando à expulsão da população nativa e forçando a formação de um proletariado sem terras e, ao mesmo tempo, privatizando o uso de recursos naturais antes usados coletivamente, como a água.

As recentes expansões do capitalismo, sob os auspícios de governos neoliberais, consentem às indústrias, às grandes companhias prestadoras de serviços e outros, a compra de estatais a preços inexpressivos (MORAIS; SANTANA, 2013). Estas, a seu turno, depois de utilizarem recursos e de organizarem as comunidades em torno de necessidades próprias (atividades secundárias, fornecimento de matérias primas, formação de “novos recursos”), permitem-se migrar em busca de benefícios e, geralmente, se esquivarem de movimentos trabalhistas e sindicatos fortalecidos, adiando as crises e contradições inerentes ao próprio sistema capitalista (PORTELLI, 2009, p. 13-26).

Os Estados Nacionais subordinam-se ao capital internacional (mediante as transmutações das empresas e por meio da venda de títulos de dívida) e ao desenvolvimento tecnológico, que gera desemprego no interior de suas próprias fronteiras (CASTELLS, 2009; CHESNAIS, 1996). Desse modo, articulam-se as expropriações daqueles que vivem-do-trabalho, propiciando a movimentação social em busca de sobrevivência ou de uma vida menos regrada. A conjunção de fatores provenientes da migração da oferta de trabalho tem gerado, além de baixos salários e processos recorrentes de exploração, situações de conflito entre nacionais (ou locais) e estrangeiros/as que buscam trabalho. No caso da educação escolar, a garantia de acesso igual traz consigo o choque cultural e a discriminação, exacerbando o conflito entre os nacionais e imigrantes no seio da classe trabalhadora.

Frente ao nacionalismo e ao autoritarismo que ascendem e assumem o poder institucional em regiões receptoras de trabalho internacional, o capital continua articulado e encontra maneiras de expandir contra “a queda tendencial da taxa de lucro” (MARX, 2017b). As garantias de mesmo rendimento pela mesma atividade aos imigrantes e nacionais associadas às políticas de estímulos a imigração de trabalhadores/as com maior escolaridade e qualificação também contribuem para intensificar o conflito entre os imigrantes e nacionais, devido à concorrência pelos melhores empregos num quadro crítico no qual imperam formas precárias de emprego, o subemprego e mesmo de desemprego.

“Em poucas palavras: no processo de globalização, os que mandam, estão unidos, enquanto os trabalhadores desconhecem sua mútua existência e podem acabar por enfrentar-se uns contra os outros” (PORTELLI, 2009, p. 25). Dar a conhecer parte dessa história favorece a compreensão sobre os muros que devem ser transpostos para que os trabalhadores e trabalhadoras do mundo, e pelo mundo, possam se reconhecer na superação das expropriações e explorações econômicas, raciais, xenófobas, culturais e históricas que ora se configuram.

Nesse sentido, torna-se um desafio vital para a classe trabalhadora a unificação internacional dos movimentos de defesa do trabalho, tal qual Marx e Engels já defendiam no século XIX, e tendo como agenda elementar e incondicional o estabelecimento supranacional de um conjunto de direitos do trabalho, que garantam a vida e não apenas a sobrevivência, e a disponibilidade para o trabalho em escala global sob a lei de oferta e demanda vinculada à políticas de Estado quanto às escolhas dos/as imigrantes aceitos e não aceitos.

Esses direitos poderiam ser concernentes a um piso mínimo salarial, independentemente do local de nascimento, e que visassem à garantia de condições básicas e dignas de vida, como habitação, alimentação, saúde, educação e lazer. A adoção dessas medidas desestimularia o uso do trabalho como fator de concorrência pelos Estados nacionais. O ato de migrar é um direito individual garantido por Lei. No entanto os processos migratórios necessitam ser analisados ainda sob outro prisma, isto é, enquanto estruturalmente relacionado aos imperativos da acumulação capitalista em escala global.